Страница:

Число конных лучников увеличивалось, легкой кавалерии – уменьшалось; к концу Столетней войны этот род войск уже не играл существенной роли; та же участь постигла и пеших лучников.

Соотношение числа конных лучников и тяжеловооруженной кавалерии постоянно менялось. Номинально одного баннерета сопровождает один лучник и один тяжеловооруженный всадник, но, естественно, это условие не всегда соответствовало действительности. Даже в последней королевской кампании, 1359 года, – после двадцати одного года войны все в армии устоялось, – нельзя установить точную пропорцию этих родов войск. Некоторым аспектам этого вопроса в дальнейшем мы еще уделим внимание. Так, отряд принца Уэльского состоял из 7 баннеретов, получавших 4 шиллинга в день; 136 рыцарей – 2; 143 оруженосцев – 1; 900 конных лучников с жалованьем 6 пенсов в день. Отряд Ланкастера состоял из 6 баннеретов, 90 рыцарей, 486 тяжеловооруженных всадников и 423 лучников[31]. Эти цифры показывают размер оплаты труда военных в то время, – оплата уже стандартизирована, а соотношения числа лучников и тяжеловооруженных всадников стандартизация не затронула. Из этих цифр видно также, что баннереты свиты принца руководили в среднем 210 солдатами, а свиты Ланкастера – лишь 130. Не указано число валлийских рекрутов – оно неизвестно. По званию и предназначению баннерета можно сравнить с командиром батальона в современной армии. Надо отметить также, что баннереты составляли главный военный штаб и входили в личную свиту короля; из этих баннеретов состоял и штаб армии.

Каждый рыцарь обладал тремя или четырьмя лошадьми, из них две боевые; имел одного-двух пажей, которые чистили и полировали его доспехи, помогали снимать их и подсаживали на коня[32]. Паж, кроме того, ухаживал за лошадьми своего господина, исполнял обязанности грума.

ПЕХОТА

ТАКТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

СНАРЯЖЕНИЕ

ОРУЖИЕ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ

ПОСТАВКИ И ТРАНСПОРТ

Глава 2

Соотношение числа конных лучников и тяжеловооруженной кавалерии постоянно менялось. Номинально одного баннерета сопровождает один лучник и один тяжеловооруженный всадник, но, естественно, это условие не всегда соответствовало действительности. Даже в последней королевской кампании, 1359 года, – после двадцати одного года войны все в армии устоялось, – нельзя установить точную пропорцию этих родов войск. Некоторым аспектам этого вопроса в дальнейшем мы еще уделим внимание. Так, отряд принца Уэльского состоял из 7 баннеретов, получавших 4 шиллинга в день; 136 рыцарей – 2; 143 оруженосцев – 1; 900 конных лучников с жалованьем 6 пенсов в день. Отряд Ланкастера состоял из 6 баннеретов, 90 рыцарей, 486 тяжеловооруженных всадников и 423 лучников[31]. Эти цифры показывают размер оплаты труда военных в то время, – оплата уже стандартизирована, а соотношения числа лучников и тяжеловооруженных всадников стандартизация не затронула. Из этих цифр видно также, что баннереты свиты принца руководили в среднем 210 солдатами, а свиты Ланкастера – лишь 130. Не указано число валлийских рекрутов – оно неизвестно. По званию и предназначению баннерета можно сравнить с командиром батальона в современной армии. Надо отметить также, что баннереты составляли главный военный штаб и входили в личную свиту короля; из этих баннеретов состоял и штаб армии.

Каждый рыцарь обладал тремя или четырьмя лошадьми, из них две боевые; имел одного-двух пажей, которые чистили и полировали его доспехи, помогали снимать их и подсаживали на коня[32]. Паж, кроме того, ухаживал за лошадьми своего господина, исполнял обязанности грума.

ПЕХОТА

До настоящего времени мы имели дело с кавалерией; перейдем теперь к другому роду войск. В эпоху Средневековья появились конные лучники, которых можно считать, таким образом, конной пехотой (как и хобиларов), но пехотинцами мы именуем только лучников и пеших копьеносцев. Состояли они преимущественно из «солдат, завербованных Военной комиссией» – способом, описанным выше (см. работы проф. А.-Э. Принса). Остальную часть пехоты составляли иностранные наемники: ирландцы, гасконцы и другие (хотя вероятно, что многие гасконцы были добровольцами и к ним не следует применять термин «наемник»).

Пешие лучники, за исключением того, что получали меньше жалованья (2 пенса в сутки), почти ничем во время сражения не отличались от своих конных собратьев по оружию, и лишь отсутствие доспехов (за исключением стального шлема) говорило об их неравноправном положении по сравнению с конными лучниками.

Пешие копьеносцы набирались в основном из валлийцев. Большой лук изобретен в Уэльсе, но очень скоро этим оружием стали пользоваться чеширские стрелки, а затем и лучники других округов. Фактически все лучники в армии Эдуарда – англичане.

Размер жалованья в армии время от времени менялся, но жалованье пеших лучников оставалось неизменным – 2 пенса в сутки, – точно так же, как в более поздние века оплата пехотинцев – 1 шиллинг. Пока феодализм находился в зените, графы считали оскорбительным для себя принимать от короля любую плату за службу, но к началу Столетней войны уже не только графы, но даже принц Уэльский согласились получать жалованье[33].

Солдат, регулярно получающий плату за службу, естественно, более дисциплинирован, чем тот, кто эту плату не получает. Этот фактор сыграл важную роль в сплочении английской армии.

Пешие лучники, за исключением того, что получали меньше жалованья (2 пенса в сутки), почти ничем во время сражения не отличались от своих конных собратьев по оружию, и лишь отсутствие доспехов (за исключением стального шлема) говорило об их неравноправном положении по сравнению с конными лучниками.

Пешие копьеносцы набирались в основном из валлийцев. Большой лук изобретен в Уэльсе, но очень скоро этим оружием стали пользоваться чеширские стрелки, а затем и лучники других округов. Фактически все лучники в армии Эдуарда – англичане.

Размер жалованья в армии время от времени менялся, но жалованье пеших лучников оставалось неизменным – 2 пенса в сутки, – точно так же, как в более поздние века оплата пехотинцев – 1 шиллинг. Пока феодализм находился в зените, графы считали оскорбительным для себя принимать от короля любую плату за службу, но к началу Столетней войны уже не только графы, но даже принц Уэльский согласились получать жалованье[33].

Солдат, регулярно получающий плату за службу, естественно, более дисциплинирован, чем тот, кто эту плату не получает. Этот фактор сыграл важную роль в сплочении английской армии.

ТАКТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Хроники и документы одинаково скудны на информацию о том, как организовывалось войско во время военных действий: что являлось тактической единицей; как она развертывалась; как строились войска во время марша; маршировали ли солдаты; какие офицеры запаса (как назвали бы мы их теперь) состояли при армии; какова система пикетов и аванпостов. На эти и подобные вопросы мы не ответим с уверенностью по нескольким причинам. Хроникеры, в основном монахи, в своих отдаленных монастырях лишенные непосредственного видения войны, основывали свои рассказы на воспоминаниях старых солдат[34]. Поэтому их записи об армии, мягко говоря, неточны и информация о составе и организации армии, так нас интересующая, крайне скудна. Однако из этих хроник мы знаем, что из тяжеловооруженных всадников формировались отряды «констеблей» и солдаты формировали отряды в 1000, 100 и 20 человек, которые можно сравнить с батальонами, ротами и взводами современных армий. На этом сведения в хрониках об организации армии исчерпываются. Без сомнения, и организация, и подготовка армии при каждом новом командующем изменялись. Сильный человек, стоящий во главе небольшого отряда, такой, например, как сэр Томас Дагуорт в Бретани, превращал свой отряд в спаянное, хорошо организованное войско.

СНАРЯЖЕНИЕ

Лучшее свидетельство об оружии и доспехах того времени – это, на наш взгляд, изображения рыцарей, которые мы видим в церквах по всей нашей стране. Возможно, самый яркий образ рыцаря в доспехах в период правления Эдуарда III – Черный принц в Кентерберийском соборе. То время в истории доспехов переходное: эпоха кольчуги заканчивалась, на смену ей приходили латы. Доспехи принца, изображенного в соборе, состоят из лат, за исключением латного воротника, вместо него надета шейная кольчуга; но обычные рыцари все еще продолжали носить кольчугу, а среди оруженосцев лат почти никто не имел. Поверх нагрудника или кольчуги носили широкий плащ, украшенный рыцарским гербом. Помимо эстетической стороны, тут и практические преимущества: например, в случае внезапного нападения или засады рыцарь быстро надевал плащ, что означало немедленный сбор его людей – они автоматически собирались вокруг своего господина.

Интересно также, что, поскольку прочность доспехов увеличилась, потребность в дополнительной защите уменьшилась, следовательно, уменьшался размер щита, пока в конечном счете он совсем не исчез. С другой стороны, до отмены шпор еще далеко и они, в отличие от щита, не только не уменьшались, но с введением колесика для шпор, напротив, увеличились. Лучники, как пешие, так и конные, носили стальной шлем и нагрудник или кольчугу; копьеносцы – то же, что лучники, за исключением нагрудника.

В то время только появлялись нормы, касавшиеся военного обмундирования. Например, валлийским новобранцам, сформированным для ведения войны в Бретани, приказали иметь одинаковую униформу. Другим местным властям предписывалось одевать завербованных солдат в одну одежду.

Интересно также, что, поскольку прочность доспехов увеличилась, потребность в дополнительной защите уменьшилась, следовательно, уменьшался размер щита, пока в конечном счете он совсем не исчез. С другой стороны, до отмены шпор еще далеко и они, в отличие от щита, не только не уменьшались, но с введением колесика для шпор, напротив, увеличились. Лучники, как пешие, так и конные, носили стальной шлем и нагрудник или кольчугу; копьеносцы – то же, что лучники, за исключением нагрудника.

В то время только появлялись нормы, касавшиеся военного обмундирования. Например, валлийским новобранцам, сформированным для ведения войны в Бретани, приказали иметь одинаковую униформу. Другим местным властям предписывалось одевать завербованных солдат в одну одежду.

ОРУЖИЕ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ

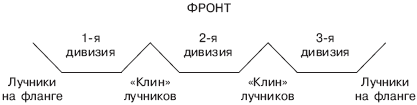

Тяжеловооруженные всадники несли мечи, копья и кинжалы. Копье – наследие конных атак; оно служило превосходным оружием. Использовалось и пехотой, но мы не имеем сведений, применялось ли ею в больших сражениях Столетней войны. Меч – основное оружие рыцарей армии Эдуарда: копье громоздко, его нельзя применять в схватке, даже место меча часто занимал кинжал. Рыцари почти на всех изображениях вооружены кинжалами. Когда начиналась битва, рыцари спешивались и отдавали своих лошадей оруженосцам; те отводили их в тыл, где находился обоз[35], – им предстояло охранять его, пока длится сражение. Тем временем тяжеловооруженные всадники выстраивались в линию двумя маршалами; после этого, если враг еще стоял неподвижно, разрешалось выйти из строя и начать атаку. Обычно каждая дивизия[36] армии (всего их три) располагалась в линию, защищенную по флангам лучниками. В редких случаях, когда начиналось преследование противника, оруженосцам разрешалось, после того как они помогали своим рыцарям сесть на коня, сопровождать их в бою. Как и тяжеловооруженные всадники, лучники в начале битвы спешивались. Мы видели, чтó происходило, когда начиналась битва, с лошадьми тяжеловооруженных всадников; точных сведений о судьбе коней лучников нет, – возможно, кто-то из лучников уводил их в тыл. Лучники формировались в «herces», или выпуклые клинья, которые в узкой части разделялись тяжеловооруженными всадниками, а в широкой, наоборот, соединялись. Результатом такого построения стало то, что между частями войска создавался непроходимый барьер, все фланги также защищал огонь лучников. В графическом построении оно выглядит так:

Очевидное преимущество такого построения – фронт тяжеловооруженных всадников защищен лучниками. У каждого лучника по два колчана, в каждом колчане по 24 стрелы. Поставка дополнительных стрел осложнялась по многим причинам; если у лучников заканчивались боеприпасы, им оставалось три перспективы: ждать прибытия стрел; подбирать стрелы, выпущенные противником; принять участие в сражении со своим мечом. Битва при Пуатье хорошо иллюстрирует те эпизоды, когда лучники следовали второму примеру; при Азенкуре – третьему. Не так обремененные доспехами, как тяжеловооруженные всадники, лучники более ловки и потому успешнее действовали в рукопашном бою. К тому же это люди очень сильные – ведь им приходилось справляться с большим луком.

Какую-то часть легкой кавалерии, не участвовавшей непосредственно в сражении, Эдуард использовал, назначая из нее курьеров, разведчиков и ординарцев, а также как необходимый резерв. Бóльшая часть резерва составлялась из копьеносцев; задача их довольно бесславная – «очищать» после сражения поле битвы, – валлийцы нашли для этого очень удобными свои длинные ножи. В битве при Креси некоторые не выдержали, вышли из строя и приняли участие в сражении.

Очевидное преимущество такого построения – фронт тяжеловооруженных всадников защищен лучниками. У каждого лучника по два колчана, в каждом колчане по 24 стрелы. Поставка дополнительных стрел осложнялась по многим причинам; если у лучников заканчивались боеприпасы, им оставалось три перспективы: ждать прибытия стрел; подбирать стрелы, выпущенные противником; принять участие в сражении со своим мечом. Битва при Пуатье хорошо иллюстрирует те эпизоды, когда лучники следовали второму примеру; при Азенкуре – третьему. Не так обремененные доспехами, как тяжеловооруженные всадники, лучники более ловки и потому успешнее действовали в рукопашном бою. К тому же это люди очень сильные – ведь им приходилось справляться с большим луком.

Какую-то часть легкой кавалерии, не участвовавшей непосредственно в сражении, Эдуард использовал, назначая из нее курьеров, разведчиков и ординарцев, а также как необходимый резерв. Бóльшая часть резерва составлялась из копьеносцев; задача их довольно бесславная – «очищать» после сражения поле битвы, – валлийцы нашли для этого очень удобными свои длинные ножи. В битве при Креси некоторые не выдержали, вышли из строя и приняли участие в сражении.

ПОСТАВКИ И ТРАНСПОРТ

К сожалению, мы располагаем крайне незначительными сведениями о поставках и транспорте при всей их важности. Проф. А.-Э. Принс (в написанной им замечательной по-своему главе об армии и флоте под заголовком «Механизм снабжения») в книге «Английское военное правительство» ограничивается лаконичным замечанием, что армия жила главным образом (исключая начало кампании) за счет страны, в которой воевала; затем он описывает правительственные меры по заготовке припасов для снабжения армии, находящейся за границей. Эти административные меры интересны нам, но не слишком, поскольку ничуть не объясняют, как происходили военные действия, а они прежде всего важны для нашего исследования. Ограничимся поэтому выводом, что лицо, официально ответственное за сбор и поставку продовольствия, известно нам как получатель и хранитель королевских запасов.

Что касается оружия и боеприпасов, они хранились в лондонском Тауэре, главном арсенале страны, где содержалась, как мы знаем, и вся существовавшая в то время в стране артиллерия. Все это находилось под присмотром секретаря тайного гардероба. Именно из записей этого должностного лица почерпнем мы почти всю имеющуюся информацию о раннем периоде истории артиллерии в Англии.

* * *

О методах транспортировки во время боевых действий Принс, к сожалению, ничего не сообщает. Да и мало кто может тут помочь. А знать мы хотели бы, например, тип телег и повозок[37]; соотношение припасов в ранцах и на транспорте; количество и характер пересекаемых дорог; скорость, с которой передвигался транспорт, и состояние его.

Какой-то свет на все это проливает случай, происшедший во время кампании в Пуатье. Английские военные отряды, отходя, на одном участке оставили дорогу и решили продвигаться в глубь страны, чтобы сократить путь, а телеги отправили дальше по дороге: ясный признак, что в Пуатье, во всяком случае, транспортные средства передвигались по дорогам. Не приходится сомневаться, что так же поступали и в других кампаниях.

Привязанные к дорогам обозы, кроме того, оказывались скованными в зимний период, когда дороги непроходимы, – движение транспорта останавливалось. Особенно это характерно для кампании 1359 года, которая началась в ноябре и продолжалась без перерыва до следующего апреля. Эта кампания дает нам некоторые интересные факты о составе обоза – данные о том, чтó перевозилось на транспорте: полевые кузницы, подковы, ручные мельницы, рыбацкие лодки, собаки (60 пар) и т. п.; огромный обоз состоял, по разным данным, из телег числом от 1 тысячи до 6 тысяч.

Но кампания 1359 года – исключение; в предыдущих король никогда не покидал родной страны, и длительность их всегда была ограниченной. А по ходу этой, довольно продолжительной, армия углубилась в сердце Франции. Однако, если сравнивать длительность пребывания на территории чужой страны армии Эдуарда III и других армий, окажется, что она не так уж велика, – например, в Пиренейской войне 1804 – 1814 годов французская армия намного дольше присутствовала за пределами своей страны. Удивительно в этой кампании еще и то, что она не прекратилась и с наступлением зимы (это характерно для более поздних времен); однако самое необычное для того времени – это поставки и транспортные меры. Только однажды армия Эдуарда III нуждалась в продовольствии – в кампании при осаде Кале. А во время первой своей кампании, во Фландрии, король предложил делить с союзниками хлеб, который вез в обозе для собственных войск; хлеб всегда основной вид продовольствия, когда идут боевые действия. Всем известны хлебные телеги Малборо[38], – хлебные повозки Эдуарда III имеют право стать такими же знаменитыми.

Надо сказать также, что продовольствие поставлялось в основном с той территории, на которой находилась армия, но обычно такого плохого качества и в столь малом количестве, что король сразу предпринял шаги, чтобы полностью исключить эту зависимость. Подведем итог: результат различных мер и усилий Эдуарда III (указаны выше) – английская армия, пока длилась война во Франции, стала наиболее мощной и профессионально подготовленной армией того времени; неудивительно, что все французские короли не очень-то рвались сразиться со своим английским противником.

Что касается оружия и боеприпасов, они хранились в лондонском Тауэре, главном арсенале страны, где содержалась, как мы знаем, и вся существовавшая в то время в стране артиллерия. Все это находилось под присмотром секретаря тайного гардероба. Именно из записей этого должностного лица почерпнем мы почти всю имеющуюся информацию о раннем периоде истории артиллерии в Англии.

* * *

О методах транспортировки во время боевых действий Принс, к сожалению, ничего не сообщает. Да и мало кто может тут помочь. А знать мы хотели бы, например, тип телег и повозок[37]; соотношение припасов в ранцах и на транспорте; количество и характер пересекаемых дорог; скорость, с которой передвигался транспорт, и состояние его.

Какой-то свет на все это проливает случай, происшедший во время кампании в Пуатье. Английские военные отряды, отходя, на одном участке оставили дорогу и решили продвигаться в глубь страны, чтобы сократить путь, а телеги отправили дальше по дороге: ясный признак, что в Пуатье, во всяком случае, транспортные средства передвигались по дорогам. Не приходится сомневаться, что так же поступали и в других кампаниях.

Привязанные к дорогам обозы, кроме того, оказывались скованными в зимний период, когда дороги непроходимы, – движение транспорта останавливалось. Особенно это характерно для кампании 1359 года, которая началась в ноябре и продолжалась без перерыва до следующего апреля. Эта кампания дает нам некоторые интересные факты о составе обоза – данные о том, чтó перевозилось на транспорте: полевые кузницы, подковы, ручные мельницы, рыбацкие лодки, собаки (60 пар) и т. п.; огромный обоз состоял, по разным данным, из телег числом от 1 тысячи до 6 тысяч.

Но кампания 1359 года – исключение; в предыдущих король никогда не покидал родной страны, и длительность их всегда была ограниченной. А по ходу этой, довольно продолжительной, армия углубилась в сердце Франции. Однако, если сравнивать длительность пребывания на территории чужой страны армии Эдуарда III и других армий, окажется, что она не так уж велика, – например, в Пиренейской войне 1804 – 1814 годов французская армия намного дольше присутствовала за пределами своей страны. Удивительно в этой кампании еще и то, что она не прекратилась и с наступлением зимы (это характерно для более поздних времен); однако самое необычное для того времени – это поставки и транспортные меры. Только однажды армия Эдуарда III нуждалась в продовольствии – в кампании при осаде Кале. А во время первой своей кампании, во Фландрии, король предложил делить с союзниками хлеб, который вез в обозе для собственных войск; хлеб всегда основной вид продовольствия, когда идут боевые действия. Всем известны хлебные телеги Малборо[38], – хлебные повозки Эдуарда III имеют право стать такими же знаменитыми.

Надо сказать также, что продовольствие поставлялось в основном с той территории, на которой находилась армия, но обычно такого плохого качества и в столь малом количестве, что король сразу предпринял шаги, чтобы полностью исключить эту зависимость. Подведем итог: результат различных мер и усилий Эдуарда III (указаны выше) – английская армия, пока длилась война во Франции, стала наиболее мощной и профессионально подготовленной армией того времени; неудивительно, что все французские короли не очень-то рвались сразиться со своим английским противником.

Глава 2

КАМПАНИИ 1339-ГО И 1340 ГОДОВ

Король Эдуард остановился у Вилвурда, в 6 милях к северу от Брюсселя, ожидая подхода всех остальных сил, но настал июль, а союзники так и не появились. Проходила неделя за неделей, а ситуация все не менялась; в войсках началось брожение, и лишь король сохранял спокойствие, постоянно отправляя союзникам послания с призывами и упреками. Только в сентябре, когда Вилвурда достиг курфюрст Бранденбургский, сын императора, начались боевые действия.

Точно не установить, сколько англичан привел с собой Эдуард, но, несомненно, не менее 4 тысяч. Союзники, а количество их постоянно менялось, всегда по численности превосходили англичан, – общая масса союзников никогда не достигала 20 тысяч (для тех времен огромная цифра). Король Англии в соответствии с рыцарским этикетом отправил вызов «на поединок» Филиппу VI в Париж, доставил его епископ Линкольнский.

В ответ французский король собрал армию еще более внушительную по размерам, чем английская, и приказал ей собраться у Сен-Кантена, в 25 милях южнее Камбре. Там к нему присоединились еще три монарха: слепой король Богемии, короли Наварры и Шотландии.

Самая короткая дорога для союзников лежала через Монс и Валансьен. Сэр Уолтер Мэнни возглавлял авангард, который первый раз столкнулся с противником у городка Монтань, в 10 милях севернее Камбре. Город он атаковал успешно, но замок ему захватить не удалось. Отойдя, напал на Тюн, несколькими милями южнее; фортуна всецело на его стороне: на этот раз уже не только город, но и замок сдался победителю. В этом сражении отличился и молодой оруженосец Джон Чандос; еще во многих сражениях двум храбрым мужчинам придется сражаться вместе. Сэр Уолтер Мэнни – «главный слуга» короля, как лорд Кадоган для герцога Малборо (хотя не стоит слишком доверять некоторым замечаниям об этом человеке Фруассара, поскольку оба – выходцы из Геннегау). Английская армия, продвигаясь в глубь страны, исправно платила за постой, но немцы оказались «неисправными плательщиками».

Камбре английские войска достигли 20 сентября, сразу потребовав от него сдаться. Храбрый епископ, управлявший городом, ответил на британское требование отказом – осада города стала неизбежной. Не дожидаясь «артобстрела», Эдуард решил начать штурм. Одновременно англичане и их союзники ринулись на штурм трех городских ворот, но в отчаянной атаке союзники так и не сломили сопротивление осажденных. Фруассар утверждал в первом издании своих хроник (единственном, переведенном на английский), что защитники имели какую-то артиллерию, но не сообщил подробностей, а в амьенском и римском изданиях об этом вообще ничего не сказано. Со своей стороны считаю, что артиллерия вряд ли присутствовала в Камбре.

Неудачная осада изменила планы Эдуарда: он решил больше не тратить впустую силы, занимаясь длительной осадой, и приказал своей армии продвигаться в глубь Франции, разоряя по пути владения противника. Остановимся на минутку в описании дальнейших действий английского короля, чтобы проиллюстрировать один любопытный инцидент, который покажет нам, с какими трудностями приходилось сталкиваться Эдуарду. Граф Уильям Геннегауский, брат королевы Филиппы и, стало быть, шурин Эдуарда, выступив в поход, торжественно заявил, что не может войти во Францию, поскольку это означает объявление войны его дяде – королю Франции. Удивительно, что ему разрешили не участвовать во вторжении и даже не обвинили в предательстве; но еще более – тремя днями спустя он предложил свои услуги другому королю. Такого лицемерия не ожидал даже Филипп и в гневе прогнал предателя. Герцог Брабантский, крайне осторожный, появился позднее, дезертирство графа Геннегау не сильно повлияло на состав союзных сил.

В соответствии с новым планом армия 26 сентября прекратила осаду Камбре и в тот же самый день вошла на территорию Франции 7 милями юго-западнее Маркуэна (город играл заметную роль во время сражения при Камбре, 1917 г.). Продвинувшись на 10 миль в глубь страны, король установил свою главную квартиру в аббатстве Святого Мартина, у Ле-Като. Здесь он пребывал две недели, пока его армия разоряла и сжигала окрестности, в надежде, что французскому королю придется прийти на защиту своих подданных и своей собственности.

А где находился тем временем Филипп VI? Когда союзники подошли к Камбре, он располагался в своем замке в Компьени. Неприятель приближался, и он решил вернуться в Перонн через Нуайон и Нель. Проходя через последний, видел, как на востоке пылают деревни – работа экспедиции во главе с графами Солсбери и Дерби. Продвигаясь в глубь Франции через долину Уазы, подошли почти к воротам Лана, сжигая все на своем пути, в том числе и Мо, где в 1914 году блестяще проявила себя отступающая из-под Монса кавалерия. Другие английские отряды поджигали деревни, лежащие на западе, вплоть до Сен-Кантена и в пределах видимости Перонна[39].

Конечно, нам трудно понять, какой военной цели можно достигнуть этими мерами, но очевидно следующее: во-первых, в то время не только грабеж, но и поджог враждебной территории – дело обычное; во-вторых, Эдуард к этому сроку считал, что знает противника; цель его – сразиться с конкурентом, пока его огромная армия, на чье содержание он тратил так много своих сил, времени и денег, находится на нужном ему военном уровне. Филипп, как он знал, не склонен воевать, но страдания его подданных вынудят его принять сражение. Но Эдуард ошибся в оценке противника: Филипп, достигнув Перонна, где сосредоточилась его главная армия, вместо того чтобы немедленно вступить в схватку с неприятелем, спокойно ожидал подхода своих отставших частей и наступления англичан. Таким образом, перед нами открывается занимательная картина: два соперничающих короля на расстоянии 12 миль друг от друга ожидают атаки со стороны противника.

После двухнедельной стоянки в аббатстве Святого Мартина Эдуард, побуждаемый бездействием Филиппа, решает изменить стратегию: переходит в провинцию Тьераш (современный департамент Эна), рассчитывая, что таким образом вынудит противника сняться с места и последовать за ним. Внезапная остановка приведет в таком случае к столь желанной для него битве. Такой маневр имел еще дополнительное преимущество: союзники двигались параллельно и у границы между Францией и Геннегау, так что могли при необходимости свободно ее пересечь.

В соответствии с этим планом английская армия 16 октября повернула на восток. Отойдя на несколько миль и оставив Сен-Кантен правее, английские войска перешли Уазу возле Мон-Ориньи. Здесь английского короля ожидал сюрприз: союзники, и так не отличавшиеся усердием, объявили ему, что должны вернуться домой! Армия, заявили они, уже достаточно сделала для него; сезон давно кончился, а их запасы почти истощены, и потому им пора уйти на зимние квартиры.

Эдуард, должно быть, испытал те же чувства, что Христофор Колумб, когда его команда потребовала возвращения домой еще не достигнув Америки. Для молодого короля настал момент показать всем силу характера. Он убеждал, спорил, умолял и, наконец, пошел на компромисс. Если есть нужда в амуниции и продовольствии, он снабдит их из собственных запасов; даже уничтожит весь обоз (по размерам не уступавший обозу монархов XVIII века), чтобы посадить всю их армию на лошадей. Но в ответ на это союзники попросили дать им время обсудить детали его предложения. А вернувшись, сообщили, что остаются при своем решении, больше им нечего обсуждать с Эдуардом.

Эдуард, без сомнения, провел беспокойную ночь, но следующим утром ситуация неожиданно была спасена. В лагерь прибыл посыльный от французов – привез предложение французского короля. Согласно показаниям двух французских летописцев, Филипп не мог сносить «недовольства и ропота» в свой адрес со стороны армии и несчастных жителей и наконец решился действовать. Немедленным следствием стало передвижение его армии к Сен-Кантену, откуда недавно отошла на восток армия противника. События последующих дней трудно описать, поскольку о них существует масса свидетельств. Особенно много споров вызывают даты, но общая ситуация довольно ясна.

Придя в Сен-Кантен, Филипп отправил английскому королю свое сообщение. Имея оригинал или копию этого послания, мы более точно определили бы последовательность тех далеких событий и поняли бы их. Но к сожалению, документ, интересующий нас, не сохранился. Единственное свидетельство послания – письмо Эдуарда сыну, в котором содержится суть французского требования, и запись в хронике Найтона, которая практически повторяет письмо. В названных источниках говорится, что английский король должен «найти поле благоприятное для генерального сражения, где нет ни леса, ни болота, ни реки». Это свидетельство принято большинством историков, но точнее всего сообщение Хемингберга, цитирующего письмо по-латыни. Увы, старая латинская грамматика сложна и понять текст очень трудно, но из него ясно одно: английскому королю в любом случае пришлось бы сразиться. Возможно, Филипп специально оставил свое письмо неясным – пусть Эдуард расценит его смысл по-своему.

Сообщение неожиданно для английского монарха возымело действие на союзников. Как только до них дошло французское послание, их воинский дух возродился: они объявили, что желают остаться и принять участие в сражении. Но все решили на время не останавливаться и продолжить свой марш еще на 24 мили на восток, чтобы окончательно заманить французскую армию. Марш возобновили, и вечером 21 октября нашли подходящее место для сражения.

Позицию для своих войск Эдуард установил у Ла-Фламанжери, в 3 милях севернее Ла-Капелля и в 30 милях восточнее Камбре. Небольшая речка, протекавшая с востока на запад, захватывала только север деревни, – вероятнее всего, английские войска располагались на горном хребте лицом к югу. Французская армия шла за противником по пятам и остановилась на привал в ту же ночь, 21 октября, что и неприятель, – в Бюронфоссе, в 4 милях западнее Ла-Капелля. Дорога на Ла-Фламанжери проходила через Ла-Капелль и, таким образом, приводила французов к позициям противника с юга. Эдуард, узнав о приближении неприятеля, 22 октября отправил к французскому королю герольда с предложением сразиться на следующий день, – король предложение принял.

Точно не установить, сколько англичан привел с собой Эдуард, но, несомненно, не менее 4 тысяч. Союзники, а количество их постоянно менялось, всегда по численности превосходили англичан, – общая масса союзников никогда не достигала 20 тысяч (для тех времен огромная цифра). Король Англии в соответствии с рыцарским этикетом отправил вызов «на поединок» Филиппу VI в Париж, доставил его епископ Линкольнский.

В ответ французский король собрал армию еще более внушительную по размерам, чем английская, и приказал ей собраться у Сен-Кантена, в 25 милях южнее Камбре. Там к нему присоединились еще три монарха: слепой король Богемии, короли Наварры и Шотландии.

Самая короткая дорога для союзников лежала через Монс и Валансьен. Сэр Уолтер Мэнни возглавлял авангард, который первый раз столкнулся с противником у городка Монтань, в 10 милях севернее Камбре. Город он атаковал успешно, но замок ему захватить не удалось. Отойдя, напал на Тюн, несколькими милями южнее; фортуна всецело на его стороне: на этот раз уже не только город, но и замок сдался победителю. В этом сражении отличился и молодой оруженосец Джон Чандос; еще во многих сражениях двум храбрым мужчинам придется сражаться вместе. Сэр Уолтер Мэнни – «главный слуга» короля, как лорд Кадоган для герцога Малборо (хотя не стоит слишком доверять некоторым замечаниям об этом человеке Фруассара, поскольку оба – выходцы из Геннегау). Английская армия, продвигаясь в глубь страны, исправно платила за постой, но немцы оказались «неисправными плательщиками».

Камбре английские войска достигли 20 сентября, сразу потребовав от него сдаться. Храбрый епископ, управлявший городом, ответил на британское требование отказом – осада города стала неизбежной. Не дожидаясь «артобстрела», Эдуард решил начать штурм. Одновременно англичане и их союзники ринулись на штурм трех городских ворот, но в отчаянной атаке союзники так и не сломили сопротивление осажденных. Фруассар утверждал в первом издании своих хроник (единственном, переведенном на английский), что защитники имели какую-то артиллерию, но не сообщил подробностей, а в амьенском и римском изданиях об этом вообще ничего не сказано. Со своей стороны считаю, что артиллерия вряд ли присутствовала в Камбре.

Неудачная осада изменила планы Эдуарда: он решил больше не тратить впустую силы, занимаясь длительной осадой, и приказал своей армии продвигаться в глубь Франции, разоряя по пути владения противника. Остановимся на минутку в описании дальнейших действий английского короля, чтобы проиллюстрировать один любопытный инцидент, который покажет нам, с какими трудностями приходилось сталкиваться Эдуарду. Граф Уильям Геннегауский, брат королевы Филиппы и, стало быть, шурин Эдуарда, выступив в поход, торжественно заявил, что не может войти во Францию, поскольку это означает объявление войны его дяде – королю Франции. Удивительно, что ему разрешили не участвовать во вторжении и даже не обвинили в предательстве; но еще более – тремя днями спустя он предложил свои услуги другому королю. Такого лицемерия не ожидал даже Филипп и в гневе прогнал предателя. Герцог Брабантский, крайне осторожный, появился позднее, дезертирство графа Геннегау не сильно повлияло на состав союзных сил.

В соответствии с новым планом армия 26 сентября прекратила осаду Камбре и в тот же самый день вошла на территорию Франции 7 милями юго-западнее Маркуэна (город играл заметную роль во время сражения при Камбре, 1917 г.). Продвинувшись на 10 миль в глубь страны, король установил свою главную квартиру в аббатстве Святого Мартина, у Ле-Като. Здесь он пребывал две недели, пока его армия разоряла и сжигала окрестности, в надежде, что французскому королю придется прийти на защиту своих подданных и своей собственности.

А где находился тем временем Филипп VI? Когда союзники подошли к Камбре, он располагался в своем замке в Компьени. Неприятель приближался, и он решил вернуться в Перонн через Нуайон и Нель. Проходя через последний, видел, как на востоке пылают деревни – работа экспедиции во главе с графами Солсбери и Дерби. Продвигаясь в глубь Франции через долину Уазы, подошли почти к воротам Лана, сжигая все на своем пути, в том числе и Мо, где в 1914 году блестяще проявила себя отступающая из-под Монса кавалерия. Другие английские отряды поджигали деревни, лежащие на западе, вплоть до Сен-Кантена и в пределах видимости Перонна[39].

Конечно, нам трудно понять, какой военной цели можно достигнуть этими мерами, но очевидно следующее: во-первых, в то время не только грабеж, но и поджог враждебной территории – дело обычное; во-вторых, Эдуард к этому сроку считал, что знает противника; цель его – сразиться с конкурентом, пока его огромная армия, на чье содержание он тратил так много своих сил, времени и денег, находится на нужном ему военном уровне. Филипп, как он знал, не склонен воевать, но страдания его подданных вынудят его принять сражение. Но Эдуард ошибся в оценке противника: Филипп, достигнув Перонна, где сосредоточилась его главная армия, вместо того чтобы немедленно вступить в схватку с неприятелем, спокойно ожидал подхода своих отставших частей и наступления англичан. Таким образом, перед нами открывается занимательная картина: два соперничающих короля на расстоянии 12 миль друг от друга ожидают атаки со стороны противника.

После двухнедельной стоянки в аббатстве Святого Мартина Эдуард, побуждаемый бездействием Филиппа, решает изменить стратегию: переходит в провинцию Тьераш (современный департамент Эна), рассчитывая, что таким образом вынудит противника сняться с места и последовать за ним. Внезапная остановка приведет в таком случае к столь желанной для него битве. Такой маневр имел еще дополнительное преимущество: союзники двигались параллельно и у границы между Францией и Геннегау, так что могли при необходимости свободно ее пересечь.

В соответствии с этим планом английская армия 16 октября повернула на восток. Отойдя на несколько миль и оставив Сен-Кантен правее, английские войска перешли Уазу возле Мон-Ориньи. Здесь английского короля ожидал сюрприз: союзники, и так не отличавшиеся усердием, объявили ему, что должны вернуться домой! Армия, заявили они, уже достаточно сделала для него; сезон давно кончился, а их запасы почти истощены, и потому им пора уйти на зимние квартиры.

Эдуард, должно быть, испытал те же чувства, что Христофор Колумб, когда его команда потребовала возвращения домой еще не достигнув Америки. Для молодого короля настал момент показать всем силу характера. Он убеждал, спорил, умолял и, наконец, пошел на компромисс. Если есть нужда в амуниции и продовольствии, он снабдит их из собственных запасов; даже уничтожит весь обоз (по размерам не уступавший обозу монархов XVIII века), чтобы посадить всю их армию на лошадей. Но в ответ на это союзники попросили дать им время обсудить детали его предложения. А вернувшись, сообщили, что остаются при своем решении, больше им нечего обсуждать с Эдуардом.

Эдуард, без сомнения, провел беспокойную ночь, но следующим утром ситуация неожиданно была спасена. В лагерь прибыл посыльный от французов – привез предложение французского короля. Согласно показаниям двух французских летописцев, Филипп не мог сносить «недовольства и ропота» в свой адрес со стороны армии и несчастных жителей и наконец решился действовать. Немедленным следствием стало передвижение его армии к Сен-Кантену, откуда недавно отошла на восток армия противника. События последующих дней трудно описать, поскольку о них существует масса свидетельств. Особенно много споров вызывают даты, но общая ситуация довольно ясна.

Придя в Сен-Кантен, Филипп отправил английскому королю свое сообщение. Имея оригинал или копию этого послания, мы более точно определили бы последовательность тех далеких событий и поняли бы их. Но к сожалению, документ, интересующий нас, не сохранился. Единственное свидетельство послания – письмо Эдуарда сыну, в котором содержится суть французского требования, и запись в хронике Найтона, которая практически повторяет письмо. В названных источниках говорится, что английский король должен «найти поле благоприятное для генерального сражения, где нет ни леса, ни болота, ни реки». Это свидетельство принято большинством историков, но точнее всего сообщение Хемингберга, цитирующего письмо по-латыни. Увы, старая латинская грамматика сложна и понять текст очень трудно, но из него ясно одно: английскому королю в любом случае пришлось бы сразиться. Возможно, Филипп специально оставил свое письмо неясным – пусть Эдуард расценит его смысл по-своему.

Сообщение неожиданно для английского монарха возымело действие на союзников. Как только до них дошло французское послание, их воинский дух возродился: они объявили, что желают остаться и принять участие в сражении. Но все решили на время не останавливаться и продолжить свой марш еще на 24 мили на восток, чтобы окончательно заманить французскую армию. Марш возобновили, и вечером 21 октября нашли подходящее место для сражения.

Позицию для своих войск Эдуард установил у Ла-Фламанжери, в 3 милях севернее Ла-Капелля и в 30 милях восточнее Камбре. Небольшая речка, протекавшая с востока на запад, захватывала только север деревни, – вероятнее всего, английские войска располагались на горном хребте лицом к югу. Французская армия шла за противником по пятам и остановилась на привал в ту же ночь, 21 октября, что и неприятель, – в Бюронфоссе, в 4 милях западнее Ла-Капелля. Дорога на Ла-Фламанжери проходила через Ла-Капелль и, таким образом, приводила французов к позициям противника с юга. Эдуард, узнав о приближении неприятеля, 22 октября отправил к французскому королю герольда с предложением сразиться на следующий день, – король предложение принял.