Страница:

Первый этап датируется началом XX в. и длится примерно до Второй мировой войны. Определяющей характеристикой этого периода было представление о поистине безграничных возможностях существовавших тогда СМИ воздействовать на человеческие убеждения и поведение. Решающую роль в формировании подобных взглядов сыграли пропагандистские успехи держав Антанты в Первой мировой войне, проанализированные американцем Гарольдом Лассуэлом в книге «Пропагандистские техники в мировой войне» (1927). Показателен факт, что уже через два года после публикации книги в Америке ее перевод на русский язык был издан в СССР. Пропаганда[2], которую Лассуэл определял как «сознательно управляемую коммуникацию» [Laswell H., 1979. P. 4], рассматривалась им как одно из мощных орудий реализации политических целей, нередко превосходящее по результативности прямое силовое давления [Laswell H., 1995]. Пропаганда для него в определенном смысле тождественна демократии, ибо только на основе пропагандистского убеждения демократия может добиваться поддержки масс, не прибегая к насилию, последствия которого часто разрушительны для общества; в этом смысле пропаганда – значительно более экономный способ достижения целей. Пропаганда предпочтительнее не только насилия, но и подкупа, поскольку, в отличие от них, более приемлема, с моральной точки зрения. С технической стороны пропаганду, по мнению Лассуэла, следует рассматривать лишь как орудие, поэтому она не может оцениваться с моральных позиций, ибо в силу своего инструментального характера ни моральна, ни аморальна, но лишь функциональна. Именно Лассуэл первым рассматривал пропагандистское воздействие СМИ как основную функцию массовых коммуникаций, воздействие которых на пассивную аудиторию он уподоблял действию укола или «магической пули».

Существенный вклад в философское обоснование такого подхода внесли социологи Франкфуртской школы, считавшие, что именно масс-медиа сыграли решающую роль в приходе Гитлера к власти. Кроме того, они полагали, что в Америке происходит аналогичный процесс: масс-медиа самим способом и направленностью своего воздействия на массовое сознание и поведение создают предпосылки уничтожения демократии и появления тоталитарной диктатуры. Вот эти предпосылки: подавление индивидуальности, воцарение массовой культуры как основы формирования особого – авторитарного – типа личности [Adorno T. et al., 1950]. СМИ играют роль наркотика, превращающего рефлексивных ответственных индивидов в конформистов, практикующих стадное по своему типу поведение [Adorno T., 1991].

Взгляды теоретиков Франкфуртской школы носили апокалиптический характер. Популярность американской массовой культуры в других странах, особенно в Европе, делала, по их мнению, происходящие процессы еще опаснее. В целом создавалась опасность тотальной «массовизации» человека, которая оказывалась предпосылкой повсеместного возникновения манипулятивных авторитарных или тоталитарных режимов.

Что касается механизмов воздействия масс-медиа на человеческое сознание и поведение, то здесь социологи Франкфуртской школы придерживались мнения о бессознательности восприятия человеком манипулятивных воздействий СМИ. Фактически следуя за Лассуэлом, они рассматривали внушаемую СМИ информацию как одностороннюю индоктринацию индивидов, непосредственно проникающую в сознание человека и лишающую его возможности рационально мыслить и делать обоснованные выводы.

На второй стадии исследований, которую обычно ограничивают периодом с 1940 г. до начала 70-х гг., СМИ освобождаются от характерной для предыдущего периода демонизации, а их воздействие перестает считаться неотвратимым. На этом этапе социологи больше полагаются на результаты эмпирических исследований, прежде всего поведения избирателей и потребительского выбора [Lazarsfeld P. et al., 1948]. Эти исследования показали, что даже массированная обработка сознания избирателей и потребителей со стороны масс-медиа оказывает весьма незначительное, либо вообще не оказывает практического воздействия на поведение людей. Именно в этот период возникает понятие «сопротивляющаяся аудитория», а разработанные теоретические представления о воздействии СМИ получают общее наименование «концепции ограниченного воздействия». К этому периоду относятся работы ученых, ныне рассматривающихся в качестве классиков медиа-исследований, – Г. Лассуэла, К. Ховленда, П. Лазарсфельда, Э. Катца, Б. Берельсона и других [Lasswell H. D., 1948; Lazarsfeld P., Berelson B., Gaudet H., 1948; Lazarsfeld P. F., Merton K., 1948; Katz E., Lazarsfeld P., 1955].

Надо, правда, оговориться, что на этом этапе речь шла о мгновенных, краткосрочных изменениях установок и поведения индивидов, тогда как представители Франкфуртской школы и примыкавшие к ним исследователи вели речь о постепенных, долгосрочных изменениях, которые не только не фиксируются имеющимися социально-психологическими методиками, но зачастую не замечаются самими подвергающимися воздействию СМИ индивидами. Другое отличие второго этапа от первого заключалось в том, что если социологи Франкфуртской школы делали упор на содержание внушаемых идей, на индоктринацию, так сказать, извне непосредственного социального контекста, то исследователи второго этапа действовали в рамках американской традиции, связанной с именами Ч. Кули, Дж.-Г. Мида и других, уделяя особое внимание роли социальных групп – дружеских, соседских, групп сверстников и т. д., которые сами представляют собой сложную коммуникационную сеть, имеющую собственную структуру (лидеры мнений и т. п.). Эти группы представляют собой механизмы селекции и фильтрации информации, поступающей от масс-медиа. Только через эти групповые фильтры и только будучи обработанной ими, информация СМИ достигает своей цели – индивида, его сознания.

Это, безусловно, более трезвый и взвешенный взгляд на роль СМИ и на их аудиторию, которая теперь представляется не массой изолированных, атомизированных индивидов, но совокупностью разного рода групп, дифференцированных как по своим взглядам и установкам, так и по потенциальной подверженности воздействиям со стороны медиа. Иными словами, между внушаемыми СМИ идеями и индивидом существует целый ряд звеньев, которые социологу необходимо учитывать, вводя соответствующие переменные, изменение и анализ которых в результате должны показать действительное воздействие массовой коммуникации. Например, человек, имеющий устойчивый взгляд на мир и активно включенный в социальные связи, оказывается подверженным этому воздействию в меньшей степени, чем неустойчивый, колеблющийся, ведущий изолированное существование. Как писал известный американский исследователь Дж. Клаппер, подытоживая основную теоретическую идею второго периода в исследованиях СМИ, «массовая коммуникация не является необходимой и достаточной причиной воздействия на аудиторию, она функционирует через посредство многочисленных промежуточных факторов» [Klapper J T., 1960].

Именно в течение этого периода и под воздействием характерных для него взглядов на роль и место массовых коммуникаций в жизни общества были разработаны несколько концепций, прочно вошедших в исследовательский арсенал социологии СМИ, – теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера, «разрывов в знании» (или информационного дефицита), теория пользы и удовлетворения потребностей, психодинамическая модель воздействия СМИ.

Остановлюсь из-за недостатка места лишь на последней. Смысл разработанной группой исследователей под руководством К. Ховленда [Hovland C., Lumsdaine A., Sheffi eld F., 1949] психодинамической модели состоит в том, что в качестве основной детерминанты воздействия коммуникации начинает рассматриваться не само сообщение, а взаимодействие сообщения со структурой психики реципиента, т. е. воспринимающего сообщение индивида. Именно структура психики определяет тип восприятия, а соответственно и воздействия коммуникации на индивида и его поведение.

Примерно в том же направлении, что и концепция К.Ховленда, шло после Второй мировой войны развитие идей Франкфуртской школы. Примером является знаменитое исследование «Авторитарная личность» [Adorno T., Frenkel-Brunswick E. et al., 1950], в котором была предпринята попытка обнаружить особенности личностных структур с целью выявить тип личности, оказывающийся особо восприимчивым к разным формам тоталитарной пропаганды.

Другим существенным достижением этого периода явилась так называемая двухшаговая, или двухступенчатая, концепция реализации массовой информации, наиболее полно исследованная и представленная в работах группы под руководством П. Лазарсфельда [Lasarsfeld P., Berelson B., Gandet H., 1955; Katz E., Lasarsfeld P., 1955]. Идея заключается в том, что первоначально содержание сообщений СМИ воспринимается наиболее активными в социальном смысле индивидами – лидерами мнений, которые затем транслируют эти содержания, изменяя, корректируя, редактируя их, менее социально активным индивидам, не соприкасающимся с медиа напрямую. Таким образом, лидеры мнений оказываются своего рода генераторами общественного мнения, которое хотя и возникает на основе сообщений СМИ, но сообщений переработанных, скорректированных, уже проинтерпретированных лидерами мнений.

Для третьего этапа медиа-иследований, начало которого приходится приблизительно на 70-е гг. прошлого столетия, характерны отказ от господствовавшей ранее структурно-функционалистской теории и переход к полипарадигмальным подходам, т е. сосуществованием разных, хотя и взаимосвязанных общим предметом, но самостоятельных методов изучения, о которых будем говорить подробнее ниже, и новых тенденций. Первая из них – относительно меньшее, чем на предшествующих стадиях, внимание к воздействию масс-медиа на аудиторию, т. е. отказ от всеобъемлющих представлений об эффектах массовой коммуникации. Это объясняется, с одной стороны, реакцией на уже зафиксированные на предыдущем этапе результаты, когда многие исследователи пришли к выводу, что воздействие СМИ как таковых либо чрезвычайно мало, либо исчерпывается воздействием промежуточных звеньев коммуникационной цепочки, а с другой – процессами сегментирования представлявшейся ранее цельной аудитории, что предполагает специальное изучение многочисленных аудиторий, осложненное к тому же формированием новых аудиторий интерактивных медиа, изучение которых весьма затруднено их диффузным характером.

Второй важной тенденцией является сдвиг внимания на содержание сообщений масс-медиа. Именно при реализации этой тенденции возникли многочисленные изощренные методы анализа содержания СМИ, которые стали особенно активно развиваться с начала 80-х гг. и в настоящее время представляют собой значительное исследовательское поле.

В качестве третьей тенденции, характеризующей современную стадию развития медиа-исследований, является исследование организации СМИ с точки зрения как их внутренней структуры, так и их места в широком контексте социальной, экономической, политической организации общества, а также исследование процесса производства текстов в этом организационном контексте.

6. СМИ и социальная организация

Раздел I

А. Процессы производства новостной медиа-продукции

1. Информационно-политическая повестка дня: теоретическая модель

Существенный вклад в философское обоснование такого подхода внесли социологи Франкфуртской школы, считавшие, что именно масс-медиа сыграли решающую роль в приходе Гитлера к власти. Кроме того, они полагали, что в Америке происходит аналогичный процесс: масс-медиа самим способом и направленностью своего воздействия на массовое сознание и поведение создают предпосылки уничтожения демократии и появления тоталитарной диктатуры. Вот эти предпосылки: подавление индивидуальности, воцарение массовой культуры как основы формирования особого – авторитарного – типа личности [Adorno T. et al., 1950]. СМИ играют роль наркотика, превращающего рефлексивных ответственных индивидов в конформистов, практикующих стадное по своему типу поведение [Adorno T., 1991].

Взгляды теоретиков Франкфуртской школы носили апокалиптический характер. Популярность американской массовой культуры в других странах, особенно в Европе, делала, по их мнению, происходящие процессы еще опаснее. В целом создавалась опасность тотальной «массовизации» человека, которая оказывалась предпосылкой повсеместного возникновения манипулятивных авторитарных или тоталитарных режимов.

Что касается механизмов воздействия масс-медиа на человеческое сознание и поведение, то здесь социологи Франкфуртской школы придерживались мнения о бессознательности восприятия человеком манипулятивных воздействий СМИ. Фактически следуя за Лассуэлом, они рассматривали внушаемую СМИ информацию как одностороннюю индоктринацию индивидов, непосредственно проникающую в сознание человека и лишающую его возможности рационально мыслить и делать обоснованные выводы.

На второй стадии исследований, которую обычно ограничивают периодом с 1940 г. до начала 70-х гг., СМИ освобождаются от характерной для предыдущего периода демонизации, а их воздействие перестает считаться неотвратимым. На этом этапе социологи больше полагаются на результаты эмпирических исследований, прежде всего поведения избирателей и потребительского выбора [Lazarsfeld P. et al., 1948]. Эти исследования показали, что даже массированная обработка сознания избирателей и потребителей со стороны масс-медиа оказывает весьма незначительное, либо вообще не оказывает практического воздействия на поведение людей. Именно в этот период возникает понятие «сопротивляющаяся аудитория», а разработанные теоретические представления о воздействии СМИ получают общее наименование «концепции ограниченного воздействия». К этому периоду относятся работы ученых, ныне рассматривающихся в качестве классиков медиа-исследований, – Г. Лассуэла, К. Ховленда, П. Лазарсфельда, Э. Катца, Б. Берельсона и других [Lasswell H. D., 1948; Lazarsfeld P., Berelson B., Gaudet H., 1948; Lazarsfeld P. F., Merton K., 1948; Katz E., Lazarsfeld P., 1955].

Надо, правда, оговориться, что на этом этапе речь шла о мгновенных, краткосрочных изменениях установок и поведения индивидов, тогда как представители Франкфуртской школы и примыкавшие к ним исследователи вели речь о постепенных, долгосрочных изменениях, которые не только не фиксируются имеющимися социально-психологическими методиками, но зачастую не замечаются самими подвергающимися воздействию СМИ индивидами. Другое отличие второго этапа от первого заключалось в том, что если социологи Франкфуртской школы делали упор на содержание внушаемых идей, на индоктринацию, так сказать, извне непосредственного социального контекста, то исследователи второго этапа действовали в рамках американской традиции, связанной с именами Ч. Кули, Дж.-Г. Мида и других, уделяя особое внимание роли социальных групп – дружеских, соседских, групп сверстников и т. д., которые сами представляют собой сложную коммуникационную сеть, имеющую собственную структуру (лидеры мнений и т. п.). Эти группы представляют собой механизмы селекции и фильтрации информации, поступающей от масс-медиа. Только через эти групповые фильтры и только будучи обработанной ими, информация СМИ достигает своей цели – индивида, его сознания.

Это, безусловно, более трезвый и взвешенный взгляд на роль СМИ и на их аудиторию, которая теперь представляется не массой изолированных, атомизированных индивидов, но совокупностью разного рода групп, дифференцированных как по своим взглядам и установкам, так и по потенциальной подверженности воздействиям со стороны медиа. Иными словами, между внушаемыми СМИ идеями и индивидом существует целый ряд звеньев, которые социологу необходимо учитывать, вводя соответствующие переменные, изменение и анализ которых в результате должны показать действительное воздействие массовой коммуникации. Например, человек, имеющий устойчивый взгляд на мир и активно включенный в социальные связи, оказывается подверженным этому воздействию в меньшей степени, чем неустойчивый, колеблющийся, ведущий изолированное существование. Как писал известный американский исследователь Дж. Клаппер, подытоживая основную теоретическую идею второго периода в исследованиях СМИ, «массовая коммуникация не является необходимой и достаточной причиной воздействия на аудиторию, она функционирует через посредство многочисленных промежуточных факторов» [Klapper J T., 1960].

Именно в течение этого периода и под воздействием характерных для него взглядов на роль и место массовых коммуникаций в жизни общества были разработаны несколько концепций, прочно вошедших в исследовательский арсенал социологии СМИ, – теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера, «разрывов в знании» (или информационного дефицита), теория пользы и удовлетворения потребностей, психодинамическая модель воздействия СМИ.

Остановлюсь из-за недостатка места лишь на последней. Смысл разработанной группой исследователей под руководством К. Ховленда [Hovland C., Lumsdaine A., Sheffi eld F., 1949] психодинамической модели состоит в том, что в качестве основной детерминанты воздействия коммуникации начинает рассматриваться не само сообщение, а взаимодействие сообщения со структурой психики реципиента, т. е. воспринимающего сообщение индивида. Именно структура психики определяет тип восприятия, а соответственно и воздействия коммуникации на индивида и его поведение.

Примерно в том же направлении, что и концепция К.Ховленда, шло после Второй мировой войны развитие идей Франкфуртской школы. Примером является знаменитое исследование «Авторитарная личность» [Adorno T., Frenkel-Brunswick E. et al., 1950], в котором была предпринята попытка обнаружить особенности личностных структур с целью выявить тип личности, оказывающийся особо восприимчивым к разным формам тоталитарной пропаганды.

Другим существенным достижением этого периода явилась так называемая двухшаговая, или двухступенчатая, концепция реализации массовой информации, наиболее полно исследованная и представленная в работах группы под руководством П. Лазарсфельда [Lasarsfeld P., Berelson B., Gandet H., 1955; Katz E., Lasarsfeld P., 1955]. Идея заключается в том, что первоначально содержание сообщений СМИ воспринимается наиболее активными в социальном смысле индивидами – лидерами мнений, которые затем транслируют эти содержания, изменяя, корректируя, редактируя их, менее социально активным индивидам, не соприкасающимся с медиа напрямую. Таким образом, лидеры мнений оказываются своего рода генераторами общественного мнения, которое хотя и возникает на основе сообщений СМИ, но сообщений переработанных, скорректированных, уже проинтерпретированных лидерами мнений.

Для третьего этапа медиа-иследований, начало которого приходится приблизительно на 70-е гг. прошлого столетия, характерны отказ от господствовавшей ранее структурно-функционалистской теории и переход к полипарадигмальным подходам, т е. сосуществованием разных, хотя и взаимосвязанных общим предметом, но самостоятельных методов изучения, о которых будем говорить подробнее ниже, и новых тенденций. Первая из них – относительно меньшее, чем на предшествующих стадиях, внимание к воздействию масс-медиа на аудиторию, т. е. отказ от всеобъемлющих представлений об эффектах массовой коммуникации. Это объясняется, с одной стороны, реакцией на уже зафиксированные на предыдущем этапе результаты, когда многие исследователи пришли к выводу, что воздействие СМИ как таковых либо чрезвычайно мало, либо исчерпывается воздействием промежуточных звеньев коммуникационной цепочки, а с другой – процессами сегментирования представлявшейся ранее цельной аудитории, что предполагает специальное изучение многочисленных аудиторий, осложненное к тому же формированием новых аудиторий интерактивных медиа, изучение которых весьма затруднено их диффузным характером.

Второй важной тенденцией является сдвиг внимания на содержание сообщений масс-медиа. Именно при реализации этой тенденции возникли многочисленные изощренные методы анализа содержания СМИ, которые стали особенно активно развиваться с начала 80-х гг. и в настоящее время представляют собой значительное исследовательское поле.

В качестве третьей тенденции, характеризующей современную стадию развития медиа-исследований, является исследование организации СМИ с точки зрения как их внутренней структуры, так и их места в широком контексте социальной, экономической, политической организации общества, а также исследование процесса производства текстов в этом организационном контексте.

6. СМИ и социальная организация

Это чрезвычайно широкая и весьма значимая тема [см., в частности, Boyd-Barrel O., Braham P. P., 1987; Dennis E. E., Merrill J. C., 1996]. Исследователей на предыдущих этапах интересовал в основном эффект воздействия сообщений СМИ (текстов) на аудиторию, затем их внимание было переориентировано на изучение содержания текстов, но процесс производства текстов выпадал из исследовательского поля. Тексты рассматривались как готовые; именно они и влияют на публику. Но что делает их именно такими (враждебными той или иной идеологии, тому или иному государству, представляющими реальность в искаженном свете, сенсационными и т. д.)? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо изучить организации, в которых эти тексты производят, и их функционирование в широком социальном контексте.

Здесь налицо два аспекта рассмотрения: первый – производство масс-медиа и его социальный контекст; второй – внутренняя структура медийного производства. Остановимся сначала на первом. Даже в самом грубом приближении можно выделить следующие элементы социальной и ментальной структуры общества, которые воздействуют на медийное производство:

• государство;

• правовая система;

• медийный рынок;

• идеологическая среда деятельности СМИ;

• уровень жизни населения;

• собственность и возможности контроля со стороны разных промышленных и финансовых групп;

• уровень профессионализации медийной сферы;

• наличие конкурирующих медиа-организаций;

• уровень развития медиа-технологий;

• уровень разделения труда в медийной сфере;

• уровень развития гражданского общества и наличие общественных организаций работников СМИ.

Это только общие характеристики среды деятельности СМИ. Кроме того, каждый из пунктов, указанных выше, может быть разбит на несколько подпунктов. Так, в раздел «правовая система» должны быть добавлены такие подразделы, как наличие или отсутствие, а также качество конституционных гарантий деятельности СМИ, разработанность и детализация законов о СМИ, наличие или отсутствие прокурорского надзора за деятельностью СМИ, доступность и эффективность судебной системы и т. д. То же относится к любой из перечисленных выше характеристик. В общем и целом, анализ структурно-организационного контекста деятельности СМИ предполагает изучение практически всех сторон и аспектов жизнедеятельности общества.

Начиная с 80-х гг. на Западе, досконально исследуются аспекты функционирования СМИ в широком общественном контексте [например,McQuail D.,1983; Dennis E., Merril J., 1996; Siune K., Truetzschler W., 1992]. К сожалению, в отечественной литературе этой стороне дела уделяется мало внимания, несмотря на то что именно этот аспект медиа-исследований, похоже, имеет решающее значение для развития российских СМИ.

Вторая сторона исследований медиа-процесса – изучение внутренней структуры медиа-производства, где также имеется множество аспектов рассмотрения, и прежде всего вопрос об основной цели деятельности каждого СМИ – является эта цель коммерческой, информационной или идеологической, пропагандистской. Именно эта рациональная установка определяет внутреннюю структуру конкретного медийного средства и производственный процесс, понимаемый прежде всего не как технологический процесс (хотя и эта сторона дела важна), но как процесс производства текстов как создания смыслов, который, собственно, и определяет их содержание. Это обстоятельство задает и внутреннюю иерархию в медиа-организациях.

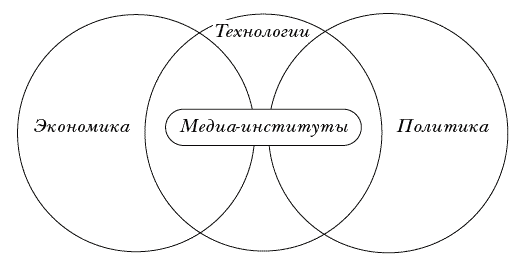

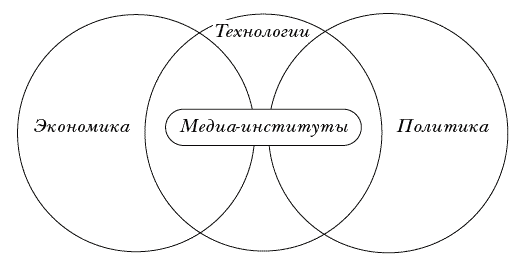

Медиа является центром трех перекрывающих друг друга сфер, формирующих порядок общества.

Медиа является центром трех перекрывающих друг друга сфер, формирующих порядок общества.

ИСТОЧНИК: McQuail̓s D Mass Communication Theory. 4th ed. Sage Publication, 2004. P. 192.

Заключая краткое изложение основных этапов развития медиа-исследований, необходимо отметить, что несмотря на относительное ослабление в 60–80-е гг. внимания к изучению воздействия СМИ, эти исследования продолжались. Позже, уже в 90-е гг., внимание к ним вновь усилилось, особенно в связи с происходящими в Восточной Европе и на постсоветском пространстве крупномасштабными социальными трансформациями, в ходе которых масс-медиа стали рассматриваться не как средства информации, а как непосредственные орудия политической и экономической борьбы. (Так, американец Томас Паттерсон в начале 90-х гг. выдвинул гипотезу, что на постсоветском пространстве в силу неразвитости политических партий их функции, прежде всего мобилизацию населения, берет на себя пресса, предопределяя в значительной степени исход президентских выборов [Patterson T. E., 1993].)

Распад сверхдержавы разрушил мировую стабильность, настал новый этап передела – передела сфер влияния в международном масштабе, передела социальных и политических структур, наконец, передела собственности в масштабах отдельных национальных экономик. СМИ стали играть в этих процессах чисто инструментальную роль, становясь подчас одним из самых эффективных инструментов, иногда более эффективным, чем силовые органы. Ясно, что в этом контексте обострилось внимание исследователей к проблеме воздействия СМИ.

Здесь налицо два аспекта рассмотрения: первый – производство масс-медиа и его социальный контекст; второй – внутренняя структура медийного производства. Остановимся сначала на первом. Даже в самом грубом приближении можно выделить следующие элементы социальной и ментальной структуры общества, которые воздействуют на медийное производство:

• государство;

• правовая система;

• медийный рынок;

• идеологическая среда деятельности СМИ;

• уровень жизни населения;

• собственность и возможности контроля со стороны разных промышленных и финансовых групп;

• уровень профессионализации медийной сферы;

• наличие конкурирующих медиа-организаций;

• уровень развития медиа-технологий;

• уровень разделения труда в медийной сфере;

• уровень развития гражданского общества и наличие общественных организаций работников СМИ.

Это только общие характеристики среды деятельности СМИ. Кроме того, каждый из пунктов, указанных выше, может быть разбит на несколько подпунктов. Так, в раздел «правовая система» должны быть добавлены такие подразделы, как наличие или отсутствие, а также качество конституционных гарантий деятельности СМИ, разработанность и детализация законов о СМИ, наличие или отсутствие прокурорского надзора за деятельностью СМИ, доступность и эффективность судебной системы и т. д. То же относится к любой из перечисленных выше характеристик. В общем и целом, анализ структурно-организационного контекста деятельности СМИ предполагает изучение практически всех сторон и аспектов жизнедеятельности общества.

Начиная с 80-х гг. на Западе, досконально исследуются аспекты функционирования СМИ в широком общественном контексте [например,McQuail D.,1983; Dennis E., Merril J., 1996; Siune K., Truetzschler W., 1992]. К сожалению, в отечественной литературе этой стороне дела уделяется мало внимания, несмотря на то что именно этот аспект медиа-исследований, похоже, имеет решающее значение для развития российских СМИ.

Вторая сторона исследований медиа-процесса – изучение внутренней структуры медиа-производства, где также имеется множество аспектов рассмотрения, и прежде всего вопрос об основной цели деятельности каждого СМИ – является эта цель коммерческой, информационной или идеологической, пропагандистской. Именно эта рациональная установка определяет внутреннюю структуру конкретного медийного средства и производственный процесс, понимаемый прежде всего не как технологический процесс (хотя и эта сторона дела важна), но как процесс производства текстов как создания смыслов, который, собственно, и определяет их содержание. Это обстоятельство задает и внутреннюю иерархию в медиа-организациях.

ИСТОЧНИК: McQuail̓s D Mass Communication Theory. 4th ed. Sage Publication, 2004. P. 192.

Заключая краткое изложение основных этапов развития медиа-исследований, необходимо отметить, что несмотря на относительное ослабление в 60–80-е гг. внимания к изучению воздействия СМИ, эти исследования продолжались. Позже, уже в 90-е гг., внимание к ним вновь усилилось, особенно в связи с происходящими в Восточной Европе и на постсоветском пространстве крупномасштабными социальными трансформациями, в ходе которых масс-медиа стали рассматриваться не как средства информации, а как непосредственные орудия политической и экономической борьбы. (Так, американец Томас Паттерсон в начале 90-х гг. выдвинул гипотезу, что на постсоветском пространстве в силу неразвитости политических партий их функции, прежде всего мобилизацию населения, берет на себя пресса, предопределяя в значительной степени исход президентских выборов [Patterson T. E., 1993].)

Распад сверхдержавы разрушил мировую стабильность, настал новый этап передела – передела сфер влияния в международном масштабе, передела социальных и политических структур, наконец, передела собственности в масштабах отдельных национальных экономик. СМИ стали играть в этих процессах чисто инструментальную роль, становясь подчас одним из самых эффективных инструментов, иногда более эффективным, чем силовые органы. Ясно, что в этом контексте обострилось внимание исследователей к проблеме воздействия СМИ.

Раздел I

Новости: производство и анализ текстов

Сутью коммуникации является передача информации. Первые попытки изучения этого понятия, предпринятые в 20-е гг. XX в., были инициированы именно бурным развитием средств массовой коммуникации и вызваны стремлением уточнить, что передают СМИ. Дискуссии на тему, что же считать информацией, привели к формированию консолидированного в медийной среде представления о том, что подлинной информацией являются новости — новые, принципиально отличающиеся от уже известных факты, сообщающие о последних важнейших событиях в стране и мире.

А. Процессы производства новостной медиа-продукции

Сообщения масс-медиа, являющихся в современном мире новостным монополистом, воспринимаются публикой как отражение реальности, однако эта реальность весьма существенно отличается от реального мира, где происходит гораздо больше событий в сравнении с теми, что находят свое отражение в программах новостей или в ежедневной газете. Так, типичная ежедневная газета публикует только 25 % новостной информации, поступающей от информационных агентств [McCombs et al., 1997]. Та же ситуация, только, пожалуй, еще сложнее на телевидении. Поэтому то, что мы получаем в качестве новости, – результат тщательного отбора и решения, принимаемого в процессе создания информационного продукта, реальным ограничителем которого выступают фиксированные объемы газетных площадей и экранного времени, диктующие размер места, отводимого каждой конкретной теме. «Новости, – писала одна из первых исследователей этого процесса, Дж. Тачмен, – это рамка, которая придает миру определенные очертания» [Tuchman G., 1978]. В ходе создания новостей при неизбежной их фильтрации столь же неизбежным оказывается искажение реальности. «Реальность нельзя упаковать в сюжеты продолжительностью в две или три минуты, подлинная история состоит из противоречий, острых углов и пороков. Телевидение выступает в роли рассказчика, который в своем стремлении пощадить чувства слушателей приукрашает истинное положение дел. В результате любое событие реального мира, каким бы необычным или отталкивающим оно ни было, оказывается втиснутым в заранее приготовленные формы» [Abel Е., 1984. P. 68].

Примерно до середины 70-х гг. исследования средств массовой коммуникации мало касались этапа производства (хотя еще в 40-е гг. Г. Лассуэлом были проведены исследования процесса «gate-keeping’а»[3] и роли «контролеров» – редакторов на радио, а в начале 50-х гг. – изучение деятельности голливудских продюсеров). Классической работой, посвященной процессу производства текстов на примере производства новостной информации, признано исследование Д. Уайта [White D., 1950], который выделил две группы участников процесса производства новостей – «собиратели новостей» (newsgatherers) и «переработчики новостей» (news processors). Первые – это журналисты и репортеры, которые собирают информацию и пишут тексты; вторые – это те, кто перерабатывает тексты, «фильтруя» информацию. В числе последних выделяются «контролеры» – те самые «стражи ворот», которые принимают решение о том, увидит ли данная информация свет, т. е. будет ли она напечатана, передана по радио, телевидению.

Статья Д. Уайта породила огромное количество исследований, где анализировались факторы, воздействующие на принятие решений gatekeeper’ами, – их персональные склонности и идиосинкразии, неписаные нормы и правила работы конкретной медиа-организации, недостаток времени для проверки информации, страх перед нарушением закона, стремление к прибыли и т. д. Эти исследования показали, что Уайт не вполне адекватно оценил роль журналистов, которые не являются просто собирателями фактов, в частности, объективно отражающими происходящее.

В более поздних работах подчеркивание решающей роли «стражей ворот» стало рассматриваться как некоторое упрощение реального процесса прохождения новостей. Так, С. Худ, сам долгое время проработавший на Би-би-си и знающий проблемы изнутри, показал, что в реальных медиа-организациях «охрана ворот» – это диффузная активность, которая осуществляется не только носителем специализированной роли, а многими участниками процесса как неотъемлемая часть их профессиональных функций. Это «…и редактор, определяющий главную тему дня, и администратор, который инструктирует съемочные группы и распределяет им задания, и киноредактор, отбирающий киноматериал для включения в выпуск, и тот, кто пишет текст, и дежурный редактор, контролирующий составление выпуска, устанавливающий последовательность сообщений и придающий им окончательную форму» [Hood S., 1972].

Сам журналист редко видит то, о чем пишет. Большая часть информации, публикуемой в современной прессе, приходит из вторичных источников – агентств новостей, различных официальных органов и лиц, пресс-секретариатов и т. п. Журналист обрабатывает эти сообщения, придает им соответствующую упаковку – проводит «предпродажную» подготовку, делая их приемлемыми для публикации. Таким образом, и сами журналисты, а не только официально назначенные «стражи ворот», перерабатывают и фильтруют новости. В результате получается, что буквально на каждом этапе прохождения информации в медиа-организации новость изменяет и свою форму, и даже содержание, оказываясь к моменту выхода в публичное пространство обработанной, переработанной, адаптированной, а иногда и просто искаженной в соответствии с идеологическими, коммерческими или иными целями самого СМИ. Все это характеристики процесса производства новостей, сообщение которых, т. е. информация о действительности, традиционно считается главной функцией СМИ, работники которых высоко ценят именно профессиональную точность и объективность. В других жанрах и областях деятельности медиа сконструированный, искусственный характер информационного продукта проявляется еще более отчетливо.

Даже столь краткое рассмотрение одного из аспектов внутренней организации деятельности СМИ показывает, насколько велика роль организационных основ медиа-производства, ибо именно ею определяются конечные свойства информационного продукта и именно в ней преломляются многочисленные и многообразные воздействия внешнего по отношению к ней социально-политического контекста, в котором действуют масс-медиа.

Отражением признания этого обстоятельства стало формулирование представления об информационной повестке дня (Agen-da-Setting), развитое американскими исследователями Д. Шоу и М. МакКомсом [Shaw D., MacCombs. M., 1974].

Примерно до середины 70-х гг. исследования средств массовой коммуникации мало касались этапа производства (хотя еще в 40-е гг. Г. Лассуэлом были проведены исследования процесса «gate-keeping’а»[3] и роли «контролеров» – редакторов на радио, а в начале 50-х гг. – изучение деятельности голливудских продюсеров). Классической работой, посвященной процессу производства текстов на примере производства новостной информации, признано исследование Д. Уайта [White D., 1950], который выделил две группы участников процесса производства новостей – «собиратели новостей» (newsgatherers) и «переработчики новостей» (news processors). Первые – это журналисты и репортеры, которые собирают информацию и пишут тексты; вторые – это те, кто перерабатывает тексты, «фильтруя» информацию. В числе последних выделяются «контролеры» – те самые «стражи ворот», которые принимают решение о том, увидит ли данная информация свет, т. е. будет ли она напечатана, передана по радио, телевидению.

Статья Д. Уайта породила огромное количество исследований, где анализировались факторы, воздействующие на принятие решений gatekeeper’ами, – их персональные склонности и идиосинкразии, неписаные нормы и правила работы конкретной медиа-организации, недостаток времени для проверки информации, страх перед нарушением закона, стремление к прибыли и т. д. Эти исследования показали, что Уайт не вполне адекватно оценил роль журналистов, которые не являются просто собирателями фактов, в частности, объективно отражающими происходящее.

В более поздних работах подчеркивание решающей роли «стражей ворот» стало рассматриваться как некоторое упрощение реального процесса прохождения новостей. Так, С. Худ, сам долгое время проработавший на Би-би-си и знающий проблемы изнутри, показал, что в реальных медиа-организациях «охрана ворот» – это диффузная активность, которая осуществляется не только носителем специализированной роли, а многими участниками процесса как неотъемлемая часть их профессиональных функций. Это «…и редактор, определяющий главную тему дня, и администратор, который инструктирует съемочные группы и распределяет им задания, и киноредактор, отбирающий киноматериал для включения в выпуск, и тот, кто пишет текст, и дежурный редактор, контролирующий составление выпуска, устанавливающий последовательность сообщений и придающий им окончательную форму» [Hood S., 1972].

Сам журналист редко видит то, о чем пишет. Большая часть информации, публикуемой в современной прессе, приходит из вторичных источников – агентств новостей, различных официальных органов и лиц, пресс-секретариатов и т. п. Журналист обрабатывает эти сообщения, придает им соответствующую упаковку – проводит «предпродажную» подготовку, делая их приемлемыми для публикации. Таким образом, и сами журналисты, а не только официально назначенные «стражи ворот», перерабатывают и фильтруют новости. В результате получается, что буквально на каждом этапе прохождения информации в медиа-организации новость изменяет и свою форму, и даже содержание, оказываясь к моменту выхода в публичное пространство обработанной, переработанной, адаптированной, а иногда и просто искаженной в соответствии с идеологическими, коммерческими или иными целями самого СМИ. Все это характеристики процесса производства новостей, сообщение которых, т. е. информация о действительности, традиционно считается главной функцией СМИ, работники которых высоко ценят именно профессиональную точность и объективность. В других жанрах и областях деятельности медиа сконструированный, искусственный характер информационного продукта проявляется еще более отчетливо.

Даже столь краткое рассмотрение одного из аспектов внутренней организации деятельности СМИ показывает, насколько велика роль организационных основ медиа-производства, ибо именно ею определяются конечные свойства информационного продукта и именно в ней преломляются многочисленные и многообразные воздействия внешнего по отношению к ней социально-политического контекста, в котором действуют масс-медиа.

Отражением признания этого обстоятельства стало формулирование представления об информационной повестке дня (Agen-da-Setting), развитое американскими исследователями Д. Шоу и М. МакКомсом [Shaw D., MacCombs. M., 1974].

1. Информационно-политическая повестка дня: теоретическая модель

Что такое информационно-политическая повестка дня? Теория установления, или формирования, повестки дня (Agenda-Setting Theory) описывает воздействие масс-медиа, заставляющее индивидов считать некоторые явления и события, с которыми они знакомятся через прессу и телевидение, более важными, чем другие. Согласно этой теории «…те, кто контролируют информационные СМИ, решают, что должно сообщаться публике. Это становится повесткой дня СМИ на определенный момент времени. В процессе реализации этой повестки дня формируется высокого уровня соответствие между тем, какое внимание и в какой форме уделяет пресса политической проблеме, и тем, какую важность этой проблеме приписывает публика, получающая информацию о ней из прессы или других новостных СМИ. Установление повестки дня предполагает связь между решениями, касающимися освещения проблемы в СМИ, и представлениями о ее важности и значимости в умах индивидов, составляющих аудиторию СМИ. Эта теория не предполагает, что масс-медиа диктуют людям, что они должны думать о проблеме и какие принимать решения. Однако она предполагает, что масс-медиа диктует людям, о чем они должны думать и какие проблемы настолько важны, что требуют их решения» [Lowery S., DeFleur M., 1995. P. 400–401].

Идея формирования повестки дня как едва ли не основной функции СМИ возникла во второй половине 60-х гг. Как было сказано выше, в предыдущий период царил очевидный скептицизм по отношению к возможностям воздействия прессы. Исследователи перестали верить в то, что СМИ способны оказывать мощное влияние на сознание людей. Это была реакция на работы 20–30-х гг., авторы которых изображали массы людей бессильными жертвами пропаганды. Господствующую роль стала играть концепция минимального эффекта СМИ, к тому же опосредуемого множеством социальных факторов. В то же время специалисты не могли не видеть, что масс-медиа действительно влияют на мнения и поведение людей, просто эти воздействия не улавливаются применяемыми экспериментальными и опросными методиками. Возможно, эти воздействия тоньше, долговременней и для их обнаружения требуются иные, чем раньше, исследовательские методы. Уже в работах патриарха американской политической журналистики и медиа-исследований Уолтера Липпмана высказывались догадки о том, что влияние прессы огромно, хотя и не «прямолинейно». СМИ не внушают прямо определенные идеи, говорил Липпман, но дают общий «образ внешнего мира», из которого люди формируют собственные стереотипные «картинки в уме» [Lippman W., 1922]. Насколько эти картинки соответствуют образу мира, рисуемому СМИ? А если соответствуют, то в какой мере и в каких аспектах? Для убедительного ответа на эти и подобные вопросы требовались более тонкие и изощренные по сравнению с существующими исследовательские подходы. Собственно говоря, 60-е гг. и стали началом отработки новых методов в медиа-исследованиях, а открытие такой функции СМИ, как формирование общественно-политической повестки дня, ознаменовало собой расширение исследовательского поля, включавшего отныне реалии взаимодействия и взаимовлияния медиа и общества и vice versa.

Идея формирования повестки дня как едва ли не основной функции СМИ возникла во второй половине 60-х гг. Как было сказано выше, в предыдущий период царил очевидный скептицизм по отношению к возможностям воздействия прессы. Исследователи перестали верить в то, что СМИ способны оказывать мощное влияние на сознание людей. Это была реакция на работы 20–30-х гг., авторы которых изображали массы людей бессильными жертвами пропаганды. Господствующую роль стала играть концепция минимального эффекта СМИ, к тому же опосредуемого множеством социальных факторов. В то же время специалисты не могли не видеть, что масс-медиа действительно влияют на мнения и поведение людей, просто эти воздействия не улавливаются применяемыми экспериментальными и опросными методиками. Возможно, эти воздействия тоньше, долговременней и для их обнаружения требуются иные, чем раньше, исследовательские методы. Уже в работах патриарха американской политической журналистики и медиа-исследований Уолтера Липпмана высказывались догадки о том, что влияние прессы огромно, хотя и не «прямолинейно». СМИ не внушают прямо определенные идеи, говорил Липпман, но дают общий «образ внешнего мира», из которого люди формируют собственные стереотипные «картинки в уме» [Lippman W., 1922]. Насколько эти картинки соответствуют образу мира, рисуемому СМИ? А если соответствуют, то в какой мере и в каких аспектах? Для убедительного ответа на эти и подобные вопросы требовались более тонкие и изощренные по сравнению с существующими исследовательские подходы. Собственно говоря, 60-е гг. и стали началом отработки новых методов в медиа-исследованиях, а открытие такой функции СМИ, как формирование общественно-политической повестки дня, ознаменовало собой расширение исследовательского поля, включавшего отныне реалии взаимодействия и взаимовлияния медиа и общества и vice versa.