— Петя! — прямо глядя ему в глаза, сказала девочка. — А что ты не расскажешь, где это мы на болоте были?

— Да не на болоте вовсе! В Гончаровке были.

— Да? А я всё царство какое-то деревянное видела… И будто на мне сарафан парчовый и кокошник, как у принцессы. И огни горели…

— Нет, — отвёл глаза Петька, — это тебе в бреду…

— Зачем ты меня обманываешь, Петя?

Катя потянулась и вынула из-под подушки ту самую книгу, что читал ей Столбов там, в скиту.

— Это вот ты в мешок сунул.

Петька покраснел так, как не краснел никогда.

— Катя! Ты должна меня понять, — запинаясь, начал он. — Это не наш секрет…

Катя внимательно выслушала всё, что он сбивчиво говорил ей и про ценность находок, и про одиночество Антипы, и про опасность со стороны барахольщиков, и про совершенно справедливые опасения старого егеря.

Девочка машинально перебирала ягоды, рассыпанные на одеяле.

— Знаешь, — сказала она, подумав, — ты отдай Антипе Андреичу книжку эту. Скажи, мы случайно унесли. Пусть он нас за воров не считает. И ты, Петя, на него не обижайся. Это ведь его родной дом, скит-то. Хочет — пустит туда, а хочет — не пустит… А знаешь, почему наше болото не замерзает? Там ключи горячие. Я в этой книжке прочла. И ещё: как эти ключи начинают сильно бить, так во всей окрестности неурожай. В этой книжке за сто пятьдесят лет наблюдения записаны…

— Видишь, — сказал Петька. — Это ж научные сведения! Им цены нет! А он их прячет.

— Отдай, — сказала Катя. — Это его книга. Его!..

Глава двадцатая

Глава заключительная

— Да не на болоте вовсе! В Гончаровке были.

— Да? А я всё царство какое-то деревянное видела… И будто на мне сарафан парчовый и кокошник, как у принцессы. И огни горели…

— Нет, — отвёл глаза Петька, — это тебе в бреду…

— Зачем ты меня обманываешь, Петя?

Катя потянулась и вынула из-под подушки ту самую книгу, что читал ей Столбов там, в скиту.

— Это вот ты в мешок сунул.

Петька покраснел так, как не краснел никогда.

— Катя! Ты должна меня понять, — запинаясь, начал он. — Это не наш секрет…

Катя внимательно выслушала всё, что он сбивчиво говорил ей и про ценность находок, и про одиночество Антипы, и про опасность со стороны барахольщиков, и про совершенно справедливые опасения старого егеря.

Девочка машинально перебирала ягоды, рассыпанные на одеяле.

— Знаешь, — сказала она, подумав, — ты отдай Антипе Андреичу книжку эту. Скажи, мы случайно унесли. Пусть он нас за воров не считает. И ты, Петя, на него не обижайся. Это ведь его родной дом, скит-то. Хочет — пустит туда, а хочет — не пустит… А знаешь, почему наше болото не замерзает? Там ключи горячие. Я в этой книжке прочла. И ещё: как эти ключи начинают сильно бить, так во всей окрестности неурожай. В этой книжке за сто пятьдесят лет наблюдения записаны…

— Видишь, — сказал Петька. — Это ж научные сведения! Им цены нет! А он их прячет.

— Отдай, — сказала Катя. — Это его книга. Его!..

Глава двадцатая

Калёная стрела

— Ты на меня не серчай! — говорил Антипа. — Я от людей добра-то не много видел, всё больше зло. И никаких у меня обязанностей к людям не имеется.

Они сидели на поваленной осине. Петька только что отдал старику книгу, и тот говорил растерянно, словно убеждал самого себя:

— Сам посуди. Все мои прадеды двести лет в болоте от людей прятались. А ведь не воры, не разбойники! А их в тюрьмы, и в рудники, и в Сибирь! А эти вот пришли, поджигатели-то! Стариков, детишек невинных пожгли. Это как?

— Это фашисты! Понимаете, фашисты! Они не люди! По ним нельзя о людях судить!

— Те фашисты, эти царисты, а те и вовсе пятые-десятые… Все одинаковые!

— Неправда! Неправда! — доказывал Петька. — А дед Клава? Он детей всю войну прятал, жизнью рисковал!

— Пошли! — сказал охотник. — Сам-то ты небось меня рогатиной встретил. А барахольщиков-то чуток не пострелял? А?

— Так ведь это не со зла, а в защиту. А в скиту вообще я думал — волки забежали…

— Пойдём! Нам ещё двадцать третий участок надо посмотреть. Что-то вчера там двое городских шныряли, не учинили бы беды какой!

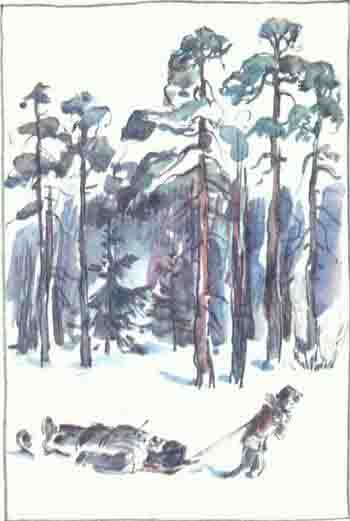

Старик оттолкнулся палками и покатил под гору. Петька за ним. Он бежал легко и сильно, выбрасывая вперёд палки, дышалось свободно, хвойный лесной запах бодрил.

— Замотал ты меня! — закричал Антипа. — Здоров ты на лыжах ходить. Становись первым, я отдохну.

Они поменялись местами. Теперь Петька шёл первым, а старый егерь бежал позади.

— Что, не любишь, когда на пятки наступают? — смеялся он. — А всё ж удивил ты меня с этой книгой! — прибавил он вдруг. — То вон как дрожал, а тут отдал! Удивительно…

— Ничего удивительного! — повернулся к нему Петька. — Это ж ваше!

— Да уж я и то гляжу, — примирительно сказал Антипа. — Хороший ты парень, Пётра. Я к тебе привык, знаешь…

Но в этот момент Петька ткнулся в какую-то проволоку грудью. Она сорвалась, резанула его по горлу. И в ту же секунду что-то свистнуло над головой мальчика. Падая, он услышал, как охнул Антипа. Когда Столбов вскочил, он увидел, что старик лежит навзничь. А из груди у него торчит… Петька не сразу понял что. Стрела? Что тут, индейцы? Большущая стрела, толщиной в два пальца с наконечником в мужскую ладонь, пробила ватник старика и глубоко вошла в грудь.

— Всё! — хрипло сказал Пророков. — Конец мне, Пётра!

— Что это? — испуганно выдохнул Петька.

— Самострел, — тяжело опуская веки, сказал охотник. — Браконьеры на лося ставили. Конец мне…

— Антип Андреевич! Что вы! Антипа… — заголосил Петька, падая на колени. — Не умирайте! Не надо! Пожалуйста!

Он хотел вырвать стрелу, но вспомнил, что в «Трёх мушкетёрах» как только вытаскивали кинжал из груди раненого, так фонтаном била кровь и тот испускал дух.

— Что же делать? Что делать? — причитал он, ползая на коленях.

— Ничего! — прошептал старик. — Ступай, сынок. Волки доделают.

— Нет! — закричал Петька.

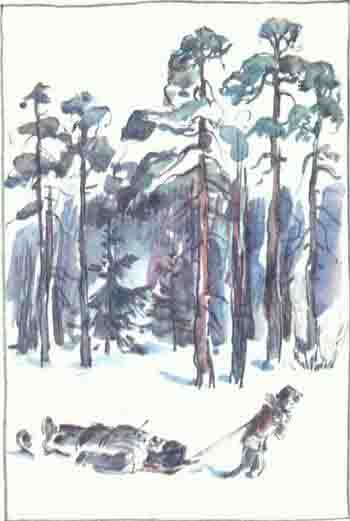

Он стащил с Антипы лыжи, пошарил в кармане, нашёл два гвоздя. Этого было мало. Тогда он вернулся к той проволоке, что приводила в движение самострел. Раздирая кожу на ладонях, отломал несколько кусков. Потом без сожаления сломал свои лыжи и обломки их укрепил на лыжах охотника. Получилась волокуша.

— Антипа Андреич, помаленечку давай переползай! Дорогой мой, давай!

Старик со стоном перевалился на эту волокушу.

— Не дам помереть, не дам! — приговаривал Петька, впрягаясь в проволочную лямку.

Старик был страшно тяжёлым, а снег глубоким. Петька, опираясь на лыжные палки, тянул и тянул вперёд. Он не помнил, сколько он шёл. Сердце у него колотилось где-то в ушах, голова раскалывалась от боли, а дышать было так трудно, словно он дышал огнём.

— Ничего, ничего! — приговаривал он во время остановок, растирая старику побледневшие щёки.

Старик был в полузабытьи, он иногда что-то говорил, просил оставить его. Потом стал называть Петьку разными именами.

— Матвеюшка, — шептал он, — сильный ты у меня какой! Серёженька мой!

Петьке хотелось кричать от этой путаницы: старик называл его именами своих погибших сыновей. Ему казалось, что идёт он очень давно. Что вообще всё давно кончилось. Что не было ни города, ни школы, а всегда был этот лес и проволока, готовая вот-вот распилить его пополам…

Он не знал, сколько часов он шёл. Но когда лес вдруг кончился и Столбова ослепил свет тракторных фар, он уже не мог ничего вымолвить и очнулся только в бараке мелиораторов.

— Ну, паря, — говорил, растирая его, милиционер. — Ты никак двужильный… В старике килограмм девяносто, а ты его шесть километров волок.

В бараке были какие-то люди с ружьями. Доктор в халате. И радист кричал в микрофон: «Да! Да! Значит, сначала примете раненого, а потом вертолёт верните. Да, он нужен для облавы. Охотники собрались. Да, двадцать семь человек! Вооружены! От райцентра идёт вездеход! Из лесничества передали: егеря уже прочёсывают лес…»

— Жив Антипа Андреич? — спросил Петька.

— Теперь-то выживет! — ответил врач.

Они сидели на поваленной осине. Петька только что отдал старику книгу, и тот говорил растерянно, словно убеждал самого себя:

— Сам посуди. Все мои прадеды двести лет в болоте от людей прятались. А ведь не воры, не разбойники! А их в тюрьмы, и в рудники, и в Сибирь! А эти вот пришли, поджигатели-то! Стариков, детишек невинных пожгли. Это как?

— Это фашисты! Понимаете, фашисты! Они не люди! По ним нельзя о людях судить!

— Те фашисты, эти царисты, а те и вовсе пятые-десятые… Все одинаковые!

— Неправда! Неправда! — доказывал Петька. — А дед Клава? Он детей всю войну прятал, жизнью рисковал!

— Пошли! — сказал охотник. — Сам-то ты небось меня рогатиной встретил. А барахольщиков-то чуток не пострелял? А?

— Так ведь это не со зла, а в защиту. А в скиту вообще я думал — волки забежали…

— Пойдём! Нам ещё двадцать третий участок надо посмотреть. Что-то вчера там двое городских шныряли, не учинили бы беды какой!

Старик оттолкнулся палками и покатил под гору. Петька за ним. Он бежал легко и сильно, выбрасывая вперёд палки, дышалось свободно, хвойный лесной запах бодрил.

— Замотал ты меня! — закричал Антипа. — Здоров ты на лыжах ходить. Становись первым, я отдохну.

Они поменялись местами. Теперь Петька шёл первым, а старый егерь бежал позади.

— Что, не любишь, когда на пятки наступают? — смеялся он. — А всё ж удивил ты меня с этой книгой! — прибавил он вдруг. — То вон как дрожал, а тут отдал! Удивительно…

— Ничего удивительного! — повернулся к нему Петька. — Это ж ваше!

— Да уж я и то гляжу, — примирительно сказал Антипа. — Хороший ты парень, Пётра. Я к тебе привык, знаешь…

Но в этот момент Петька ткнулся в какую-то проволоку грудью. Она сорвалась, резанула его по горлу. И в ту же секунду что-то свистнуло над головой мальчика. Падая, он услышал, как охнул Антипа. Когда Столбов вскочил, он увидел, что старик лежит навзничь. А из груди у него торчит… Петька не сразу понял что. Стрела? Что тут, индейцы? Большущая стрела, толщиной в два пальца с наконечником в мужскую ладонь, пробила ватник старика и глубоко вошла в грудь.

— Всё! — хрипло сказал Пророков. — Конец мне, Пётра!

— Что это? — испуганно выдохнул Петька.

— Самострел, — тяжело опуская веки, сказал охотник. — Браконьеры на лося ставили. Конец мне…

— Антип Андреевич! Что вы! Антипа… — заголосил Петька, падая на колени. — Не умирайте! Не надо! Пожалуйста!

Он хотел вырвать стрелу, но вспомнил, что в «Трёх мушкетёрах» как только вытаскивали кинжал из груди раненого, так фонтаном била кровь и тот испускал дух.

— Что же делать? Что делать? — причитал он, ползая на коленях.

— Ничего! — прошептал старик. — Ступай, сынок. Волки доделают.

— Нет! — закричал Петька.

Он стащил с Антипы лыжи, пошарил в кармане, нашёл два гвоздя. Этого было мало. Тогда он вернулся к той проволоке, что приводила в движение самострел. Раздирая кожу на ладонях, отломал несколько кусков. Потом без сожаления сломал свои лыжи и обломки их укрепил на лыжах охотника. Получилась волокуша.

— Антипа Андреич, помаленечку давай переползай! Дорогой мой, давай!

Старик со стоном перевалился на эту волокушу.

— Не дам помереть, не дам! — приговаривал Петька, впрягаясь в проволочную лямку.

Старик был страшно тяжёлым, а снег глубоким. Петька, опираясь на лыжные палки, тянул и тянул вперёд. Он не помнил, сколько он шёл. Сердце у него колотилось где-то в ушах, голова раскалывалась от боли, а дышать было так трудно, словно он дышал огнём.

— Ничего, ничего! — приговаривал он во время остановок, растирая старику побледневшие щёки.

Старик был в полузабытьи, он иногда что-то говорил, просил оставить его. Потом стал называть Петьку разными именами.

— Матвеюшка, — шептал он, — сильный ты у меня какой! Серёженька мой!

Петьке хотелось кричать от этой путаницы: старик называл его именами своих погибших сыновей. Ему казалось, что идёт он очень давно. Что вообще всё давно кончилось. Что не было ни города, ни школы, а всегда был этот лес и проволока, готовая вот-вот распилить его пополам…

Он не знал, сколько часов он шёл. Но когда лес вдруг кончился и Столбова ослепил свет тракторных фар, он уже не мог ничего вымолвить и очнулся только в бараке мелиораторов.

— Ну, паря, — говорил, растирая его, милиционер. — Ты никак двужильный… В старике килограмм девяносто, а ты его шесть километров волок.

В бараке были какие-то люди с ружьями. Доктор в халате. И радист кричал в микрофон: «Да! Да! Значит, сначала примете раненого, а потом вертолёт верните. Да, он нужен для облавы. Охотники собрались. Да, двадцать семь человек! Вооружены! От райцентра идёт вездеход! Из лесничества передали: егеря уже прочёсывают лес…»

— Жив Антипа Андреич? — спросил Петька.

— Теперь-то выживет! — ответил врач.

Глава заключительная

Береги честь смолоду

А может, всё это приснилось? И не было ни леса, ни старого егеря, ни Кати.

Петька стоит в классе у стола. А ребята говорят обидные слова.

— Врун! — кричит Васька Мослов. — Систематически обманывает коллектив!

Пионерский сбор с обсуждением вруна Столбова состоялся в первую неделю третьей четверти. Только отца не было на обсуждении и мама не смогла прийти: у неё «полетела» какая-то установка — и она задержалась на работе.

А тут ещё на обсуждение пригласили учителя литературы Бориса Степановича, единственного учителя, который относился к Петьке серьёзно и даже один раз его хвалил за фантазию и находчивость. Но Петьке от того легче не было.

Петька смотрел на негодующий класс, и ему казалось, что ребята говорят не о нём.

— Ребята, — сказал Петька, — я теперь совсем другой. Тут так много всего за каникулы произошло! Я совсем переменился, честное слово.

И он начал рассказывать про болото, про скит и про книги… Сначала его слушали завороженно. У второгодника Сапогова прямо глаза на лоб вылезали и рот открывался так, что казалось, он нижней челюстью парту зацепит. Но когда Петька стал рассказывать, как он тащил Антипу шесть километров, Борис Степанович — сам Борис Степанович! — покачал головой:

— Нет, Столбов, ты неисправим!

Все будто очнулись.

— Староверский скит! Ха-ха-ха! — захохотал второгодник Сапогов. — Вот умора! Деревянное царство!

И вслед за ним захохотал весь класс. Даже Панама смеялся! Даже Маша Уголькова! Даже Борис Степанович!

Петька смотрел, как дёргаются от смеха ребята, как Сапогов, дубина Сапогов, валится с парты, и вся эта картина заволакивалась у него туманом. Класс стал стихать, потому что увидел: всем известный врун Столбов… плачет. Ребята растерялись. И никто не задерживал Петьку, никто не побежал за ним, когда он взял портфель и медленно вышел из класса.

Он шёл длинным коридором, и ему хотелось назад в деревню, туда, где он был нужен. Где никто не смеялся над его рассказами.

Он очнулся, когда за плечи его обнял Борис Степанович.

— Петя, — сказал он. — Неужели ты говорил правду?

На этот вопрос Петька мог только шмыгнуть носом.

— Это поразительно! — взъерошил себе волосы учитель. — Ты первый раз говорил правду — и тебе не поверили.

— Это нормально! — сказал Петька. — Береги платье снову, а честь смолоду… Фольклор.

— Петя, ты извини меня.

И Петька простил учителя, и всех ребят, и даже Ваську Мослова, потому что он был добрым человеком. А дома его ждала бандероль. Когда Петька разорвал упаковку, он увидел знакомую ему книгу в кожаном переплёте. «Неужели Антипа Андреич умер?» — было его первой мыслью, и сердце его оборвалось. Но тут же он увидел чёткую подпись на конверте: «Пророков» — и облегчённо вздохнул.

«Дорогой Пётр Михайлович! — начиналось письмо. — Во первых строках письма кланяются тебе твои любящие бабушка, дедушка, Катя…» Дальше шло бесчисленное перечисление имён Катиных братишек, мелиораторов, лесоустроителей, егерей, милиционеров, бригадиров, трактористов. И Петьке показалось, что все они вошли в его комнату. И стоят, улыбаются, похлопывают его как равного по плечам, угощают семечками.

«…Все желают тебе здоровья и успеха в учении, а также ждут на летние каникулы, поскольку осушение идёт вовсю и каждые руки на счету. Сообщаю также, что после заживления раны поселился я у Клавдия на отдыхе. Чему очень рад. Катерина Стамикова навещает нас каждое воскресенье, как только из интерната приезжает. Про свои дела она напишет тебе особо.

Дорогой Пётр Михайлович! Я тогда был не прав. Но пойми, не хочется кровное и нужное отдавать людям дурным. Мы ведь за это умирали, и не в одном поколении…» Дальше было совсем непонятно. Видно, Антипа очень волновался, когда писал. «…А также посылаю тебе карту Раскольникова болота со всеми промерами, трясинами и путём в скит. Карту и книгу покажи людям сведущим и привози летом учёных».

«Так вот почему дорогу-то найти не могли!» — понял Петька. Тропа была замысловата, изломанна, она шла сначала у самого леса, вдоль края болота, и всякий, кто пытался пересечь его по прямой, попадал в трясину…

Столбов долго рассматривал карту, следил за извивами тропы.

Но странно: не было в его душе радости, что путь открылся теперь для всех. А была тревога и даже тоска.

«Вот и Антипа Андреич понял, что нужно всё людям отдать… Нельзя таить: пропадёт!» — уговаривал себя Петька.

Но беспокойство не оставляло его.

Нет! Ни сбор, ни насмешки одноклассников, ни даже собственные слёзы были причиной его тревоги, а странное предчувствие беды. Точно он, Петька Столбов, сорвал печати с дверей сокровищницы, распахнул двери настежь, да так и бросил, без присмотра, без защиты…

Больше всего ему сейчас хотелось туда, в деревню, к старикам, к Кате… Чтобы защитить, заступиться за них… От кого? Этого он не знал. Но предчувствовал, что защита потребуется.

Петька стоит в классе у стола. А ребята говорят обидные слова.

— Врун! — кричит Васька Мослов. — Систематически обманывает коллектив!

Пионерский сбор с обсуждением вруна Столбова состоялся в первую неделю третьей четверти. Только отца не было на обсуждении и мама не смогла прийти: у неё «полетела» какая-то установка — и она задержалась на работе.

А тут ещё на обсуждение пригласили учителя литературы Бориса Степановича, единственного учителя, который относился к Петьке серьёзно и даже один раз его хвалил за фантазию и находчивость. Но Петьке от того легче не было.

Петька смотрел на негодующий класс, и ему казалось, что ребята говорят не о нём.

— Ребята, — сказал Петька, — я теперь совсем другой. Тут так много всего за каникулы произошло! Я совсем переменился, честное слово.

И он начал рассказывать про болото, про скит и про книги… Сначала его слушали завороженно. У второгодника Сапогова прямо глаза на лоб вылезали и рот открывался так, что казалось, он нижней челюстью парту зацепит. Но когда Петька стал рассказывать, как он тащил Антипу шесть километров, Борис Степанович — сам Борис Степанович! — покачал головой:

— Нет, Столбов, ты неисправим!

Все будто очнулись.

— Староверский скит! Ха-ха-ха! — захохотал второгодник Сапогов. — Вот умора! Деревянное царство!

И вслед за ним захохотал весь класс. Даже Панама смеялся! Даже Маша Уголькова! Даже Борис Степанович!

Петька смотрел, как дёргаются от смеха ребята, как Сапогов, дубина Сапогов, валится с парты, и вся эта картина заволакивалась у него туманом. Класс стал стихать, потому что увидел: всем известный врун Столбов… плачет. Ребята растерялись. И никто не задерживал Петьку, никто не побежал за ним, когда он взял портфель и медленно вышел из класса.

Он шёл длинным коридором, и ему хотелось назад в деревню, туда, где он был нужен. Где никто не смеялся над его рассказами.

Он очнулся, когда за плечи его обнял Борис Степанович.

— Петя, — сказал он. — Неужели ты говорил правду?

На этот вопрос Петька мог только шмыгнуть носом.

— Это поразительно! — взъерошил себе волосы учитель. — Ты первый раз говорил правду — и тебе не поверили.

— Это нормально! — сказал Петька. — Береги платье снову, а честь смолоду… Фольклор.

— Петя, ты извини меня.

И Петька простил учителя, и всех ребят, и даже Ваську Мослова, потому что он был добрым человеком. А дома его ждала бандероль. Когда Петька разорвал упаковку, он увидел знакомую ему книгу в кожаном переплёте. «Неужели Антипа Андреич умер?» — было его первой мыслью, и сердце его оборвалось. Но тут же он увидел чёткую подпись на конверте: «Пророков» — и облегчённо вздохнул.

«Дорогой Пётр Михайлович! — начиналось письмо. — Во первых строках письма кланяются тебе твои любящие бабушка, дедушка, Катя…» Дальше шло бесчисленное перечисление имён Катиных братишек, мелиораторов, лесоустроителей, егерей, милиционеров, бригадиров, трактористов. И Петьке показалось, что все они вошли в его комнату. И стоят, улыбаются, похлопывают его как равного по плечам, угощают семечками.

«…Все желают тебе здоровья и успеха в учении, а также ждут на летние каникулы, поскольку осушение идёт вовсю и каждые руки на счету. Сообщаю также, что после заживления раны поселился я у Клавдия на отдыхе. Чему очень рад. Катерина Стамикова навещает нас каждое воскресенье, как только из интерната приезжает. Про свои дела она напишет тебе особо.

Дорогой Пётр Михайлович! Я тогда был не прав. Но пойми, не хочется кровное и нужное отдавать людям дурным. Мы ведь за это умирали, и не в одном поколении…» Дальше было совсем непонятно. Видно, Антипа очень волновался, когда писал. «…А также посылаю тебе карту Раскольникова болота со всеми промерами, трясинами и путём в скит. Карту и книгу покажи людям сведущим и привози летом учёных».

«Так вот почему дорогу-то найти не могли!» — понял Петька. Тропа была замысловата, изломанна, она шла сначала у самого леса, вдоль края болота, и всякий, кто пытался пересечь его по прямой, попадал в трясину…

Столбов долго рассматривал карту, следил за извивами тропы.

Но странно: не было в его душе радости, что путь открылся теперь для всех. А была тревога и даже тоска.

«Вот и Антипа Андреич понял, что нужно всё людям отдать… Нельзя таить: пропадёт!» — уговаривал себя Петька.

Но беспокойство не оставляло его.

Нет! Ни сбор, ни насмешки одноклассников, ни даже собственные слёзы были причиной его тревоги, а странное предчувствие беды. Точно он, Петька Столбов, сорвал печати с дверей сокровищницы, распахнул двери настежь, да так и бросил, без присмотра, без защиты…

Больше всего ему сейчас хотелось туда, в деревню, к старикам, к Кате… Чтобы защитить, заступиться за них… От кого? Этого он не знал. Но предчувствовал, что защита потребуется.