Страница:

Все присутствующие ждали, когда прозвучит окончание документа – там содержалась самая важная часть приговора: «И Великий государь указал… учинить тебе смертную казнь – колесовать»; «Ея и. в. указала всем вам учинить смертную казнь: вас, Степана, Наталью и Ивана Лопухиных – вырезав языки, колесовать и тела ваши на колеса положить; вас, Ивана Мошкова, Ивана Путятина – четвертовать, а вам, Александру Зыбину – отсечь голову и тела ваши на колеса же положить; Софье Лилиенфельтовой отсечь голову, когда она от имевшагося ея бремя разрешится».

После этого секретарь либо заканчивал чтение, либо делал паузу, после которой оглашал уже тот «приговор внутри приговора», которым суровое наказание существенно смягчалось: «Ея и. в., по природному своему великодушию и высочайшей своей императорской милости, всемилостивеише пожаловала, указала вас всех от приговоренных и объявленных вам смертных казней освободить, а вместо того, за показанныя ваши вины, учинить вам наказание: вас – Степана, Наталью и Ивана Лопухиных, и Анну Бестужеву – высечь кнутом и, урезав языки, послать в ссылку, а вас, Ивана Мошкова и Ивана Путятина, высечь кнутом же, а тебя, Александра Зыбина, – плетьми и послать всех в ссылку же».

При казни Пугачева произошел примечательный случай. Как только секретарь прочитал имя и фамилию Пугачева, обер-полицмейстер Н. П. Архаров прервал его и громко спросил Пугачева: «Ты ли донской казак Емелька Пугачев?» На что он столь же громко ответил: «Так, государь, я – донской казак Зимовейской станицы Емелька Пугачев». Архаров не случайно прервал чтение приговора. Своим громогласным вопросом он лишний раз позволил всем убедиться, что казнят не Петра III, а самозванца.

Как вели себя приговоренные накануне и в момент казни, мы знаем мало, многие источники кратки: «Положа на плаху, смертью показнили» или «Казнен отсечением головы на плахе». Иностранцев, видевших русские казни, поражала покорность, с какой принимали свой удел казнимые. Один из них вспоминал, что стрелец, идущий на казнь мимо царя, произнес что-то вроде русского варианта латинского выражения «Идущие на смерть приветствуют тебя», а именно: «Посторонись, государь, это я должен здесь лечь».

Через несколько лет другой путешественник, Корнелий де Бруин, видевший в Москве казнь тридцати стрельцов-астраханцев, заметил: «Нельзя не удивляться, с какой ничтожной обстановкой происходит здесь казнь, а что того более, с какой покорностью люди, будучи даже не связаны, словно барашки, подвергают себя этому наказанию, на что в других краях потребно столько приготовления, чтобы избавить общество от одного какого-нибудь негодяя».

Датчанин Юст Юль в 1709-1711 годах несколько раз видел смертные казни и писал: «Удивления достойно, с каким равнодушием относятся [русские] к смерти и как мало боятся ее. После того как [осужденному] прочтут приговор, он перекрестится, скажет «Прости» окружающим и без печали бодро идет на [смерть], точно в ней нет ничего горького».

Его земляк Педер фон Хавен, посетивший Петербург в 1736 году, сообщал, что в столице «и во всей России смертную казнь обставляют не так церемонно, как у нас или где-либо еще. Преступника обычно сопровождают к месту казни капрал с пятью-шестью солдатами, священник с двумя маленькими одетыми в белое мальчиками, несущими по кадилу, а также лишь несколько старых женщин и детей, желающих поглядеть на сие действо. У нас похороны какого-нибудь добропорядочного бюргера часто привлекают большее внимание, нежели в России казнь величайшего преступника». Как увидит читатель ниже, путешественник сильно преувеличил скромность церемонии – наверное, он видел казнь какого-нибудь заурядного разбойника. Совсем иное дело, когда на эшафоте оказывался знаменитый злодей или известный человек.

Тем не менее датчанин описывает поведение казнимого, как и предыдущие наши авторы: «Как только пришедший с ними судебный чиновник зачтет приговор, священник осеняет осужденного крестом, осужденный сам тоже несколько раз крестится со словами "Господи, помилуй!", и затем несчастный грешник предает себя в руки палача и так радостно идет навстречу смерти, словно бы на великий праздник. Палач, являющийся в сем действе главной персоной, часто исполняет свои обязанности очень неторопливо и жалостливо, как плохая кухонная девушка режет теленка. Вообще же достойно величайшего удивления то, что, как говорят, никогда не слыхали и не видали, чтобы русский человек перед смертью обнаруживал тревогу и печаль. Это, без сомнения, отчасти объясняется их верой в земное предопределение и его неизбежность, а отчасти – твердым убеждением, что все русские обретут блаженство, и, наконец, отчасти великими тягостями, в которых они живут в сем мире».

В таком отношении приговоренных к казни видна одна из главных черт русского менталитета: «Умирать не страшно и не жалко» (К. Случевский), той скверной жизнью, которой живет русский человек, лучше вообще не жить. Немаловажно и то, что подготовка к казни (переодевание в черную одежду или в саван, исповедь, причастие), сама церемония (свеча в руке, медленное движение черного экипажа) – все это говорило, что приговоренный участвует в траурной процедуре собственных похорон. В XIX веке это впечатление усиливалось тем, что в процессии ехали еще и дроги с пустым гробом, который ставили у эшафота. В такие минуты приговоренный впадал в состояние прострации, особенно если при этом много молился.

Траурность процедуры, по мнению М. М. Щербатова, выгодно отличала смертную казнь от подающей надежду на сохранение жизни порки кнутом. Щербатов пишет: «По судебным обрядам ведомый человек на смерть сошествует есть со всеми знаками погребальными: возжение свещ, присутствие отца [духовного] и чюствие, что уже не может избежать смерти и малое число минут остается ему жить, поражает его сердце, может преставить ему всю тщетность и суету жизни человеческой». Это, по мнению Щербатова, открывает самому ужасному злодею путь к искреннему раскаянию, покаянию и даже к спасению души. Власти это обстоятельство прекрасно понимали и поэтому посылали к умирающему на плахе или на колесе священника, чтобы получить не только раскаяние в совершенном преступлении, но и какую-то новую информацию о сообщниках и прочем.

Из многих описаний казни видно, что существовал определенный ритуал в поведении приговоренного к смерти. При казни Федора Шакловитого в 1689 году «по прочтении громогласном… тех всех вин никакого слова к оправданию своему он, Щегловитый, не учиня, казнен смертию. Отсечена голова». Правильнее, как полагалось государеву холопу, повел себя товарищ Шакловитого, Оброська Петров, который «пред всем народом голосно со слезами о тех воровских своих винах чистое покаяние свое приносил».

Полностью выдержал этикет казни и боярин Семен Стрешнев, приговоренный к наказанию кнутом и к ссылке на службу в Вологду (вместо сибирского заточения). Он «поклонился в землю и молвил: на государской милости челом бью, что государь его пожаловал жестокого наказанья учинить и в дальние сибирские городы в тюрьму сослать его не велел». В. В. Голицын, выслушав приговор, «поклонился и сказал, что ему трудно оправдаться перед своим государем».

Издавна было принято, чтобы по дороге на эшафот и на нем самом приговоренный кланялся во все стороны народу, просил у людей прощения, крестился на купола ближайших церквей. Юст Юль так описывает казнь троих мародеров на месте пожара в Петербурге в августе 1710 года: «Прежде всего без милосердия повесили крестьянина. Перед тем как лезть на лестницу (приставленную к виселице), он обернулся в сторону церкви и трижды перекрестился, сопровождая каждое знамение земным поклоном, потом три раза перекрестился, когда его сбрасывали с лестницы. Замечательно, что, будучи сброшен с нее и вися [на воздухе], он еще раз осенил себя крестом, ибо здесь приговоренным при повешении рук не связывают. Затем он поднял [было] руку для нового крестного знамения, [но] она [наконец бессильно] упала». Другому казненному удалось перекреститься даже дважды.

О казни П. П. Шафирова в Кремле в 1723 году Берхгольц писал, что с возведенного на эшафот бывшего вице-канцлера сняли парик и шубу, он «по русскому обычаю обратился лицом к церкви и несколько раз перекрестился, потом стал на колена и положил голову на плаху».

Спокойно вел себя на эшафоте обер-камергер Виллим Монс в ноябре 1724 года: «…при прочтении ему приговора… поклоном поблагодарил читавшего, сам разделся и лег на плаху, попросив палача как можно скорей приступать к делу».

Если преступник не раздевался сам или мешкал, то палач вместе с подручными раздевал его, стремясь при этом демонстративно разодрать одежду от ворота до пояса. В этом был заложен ритуальный смысл: тот, кто «на публичном месте наказан или обнажен был», терял свою честь. Это была общеевропейская норма. Именно поэтому французский король Людовик XVI, державшийся на эшафоте спокойно, начал сопротивляться, когда пытались ему связать руки и остричь волосы. К сказавшему в 1720 году «непристойное слово» фискалу Веревкину проявили редкую милость. По приговору указано было его «вместо кнута бить батоги нещадно… не снимая рубахи», что сохраняло ему честь. Особой милостью Петра I, проявленной к фрейлине Марии Гамильтон, стало обещание, что во время казни к ней не притронется рука палача. И действительно, тот снес преступнице голову по тайному сигналу царя внезапно, не притрагиваясь к ней и не обнажая ее, в тот самый момент, когда она, стоя на коленях, просила государя о пощаде.

Вот как отразилась в памяти современника казнь Василия Мировича в 1764 году: «Прибыв на место казни, он спокойно взошел на эшафот, он был лицом бел, и замечали в нем, что он в эту минуту не потерял обыкновенного своего румянца на лице, одет он был в шинель голубого цвета. Когда прочли ему сентенцию, он вольным духом сказал, что он благодарен, что ничего лишнего не взвели на него в приговоре. Сняв с шеи крест с мощами, отдал провожавшему его священнику, прося молиться о душе его; подал полицмейстеру, присутствовавшему при казни, записку об остающемся своем имении, прося его поручить камердинеру его исполнить все по ней, сняв с руки перстень, отдал палачу, убедительно прося его сколько можно удачнее исполнить свое дело и не мучить его, потом сам, подняв длинные свои белокурые волосы, лег на плаху…»

Внешне спокойно, беседуя на ходу с офицерами конвоя, шел в 1742 году на казнь фельдмаршал Миних. Он, по воспоминаниям современников, в отличие от других узников, был чисто одет и, что удивительнее всего, выбрит. Как это ему удалось сделать – загадка. Известно, что никаких острых и режущих орудий заключенным, а тем более приговоренным к казни, иметь не разрешали. Так, у Волынского отобрали даже деревянный гвоздь, который он нашел на полу камеры. Тем более никакой, даже самый проверенный парикмахер не мог быть допущен с «опасной» бритвой (а иных тогда не было) к шее,, предназначенной для топора, поэтому приговоренные шли на казнь и отправлялись в ссылку бородатыми.

Внешне спокойно, беседуя на ходу с офицерами конвоя, шел в 1742 году на казнь фельдмаршал Миних. Он, по воспоминаниям современников, в отличие от других узников, был чисто одет и, что удивительнее всего, выбрит. Как это ему удалось сделать – загадка. Известно, что никаких острых и режущих орудий заключенным, а тем более приговоренным к казни, иметь не разрешали. Так, у Волынского отобрали даже деревянный гвоздь, который он нашел на полу камеры. Тем более никакой, даже самый проверенный парикмахер не мог быть допущен с «опасной» бритвой (а иных тогда не было) к шее,, предназначенной для топора, поэтому приговоренные шли на казнь и отправлялись в ссылку бородатыми.

Казнь отсечением головы записывалась в протоколе сыскного учреждения так: «Казнен: отсечена голова на плахе». Из документов неясно, каким орудием пользовались при экзекуции, хотя выбор был невелик – или топор, или меч. Неясно, каким был топор – мясницкий, топор дровосека или это была секира. Когда отсекали голову мечом, то приговоренного ставили на колени и палач широким замахом сносил преступнику голову с плеч. При казни топором непременным атрибутом была плаха – чурбан из дуба или липы, высотой не более метра, возможно, с выемкой для головы. Опытный палач отделял голову от туловища одним ударом и тотчас, подняв ее высоко за волосы, показывал толпе. Предъявление головы публике также полно символического смысла: зрители удостоверялись, что казнь действительно свершилась без обмана.

Если за палаческую работу брались непрофессионалы или палач был неопытен, то казнимого ожидали страшные муки. Известно, что палач Марии Стюарт с первого и со второго раза промахнулся – сначала попал в затылок, а потом только рассек шею. Когда же он схватил отсеченную голову за волосы, то они остались у него в руке. Это был парик, а голова шотландской королевы покатилась по помосту.

Когда в 1698 году в Москве казнили стрельцов, то Петр заставил всех своих приближенных лично участвовать в экзекуции. Перед каждым боярином ставили преступника, и ему предстояло произнести приговор и затем привести его в исполнение, собственноручно обезглавив виновного. Боярин Б. А. Голицын «был настолько несчастлив, что неловкими ударами значительно увеличил страдание осужденного». Петр вообще был сердит на многих бояр, у которых при исполнении казни тряслись руки. Сам царь бестрепетно обезглавил в Преображенском пятерых стрельцов, а Меншиков хвастался, что казнил двадцать человек.

Иногда палач получал особое распоряжение мучить жертву. В 1687 году сыну опального гетмана Украины Ивана Самойловича, Григорию, отрубили голову не сразу, а в три приема, нарочно, затем, чтобы увеличить страдания. К этому нужно добавить, что сознание не угасало сразу после отделения головы от тела. Исследования французских врачей конца XIX века показали, что голова казненного несколько секунд и даже минут жила, и закрытые веки открывались в ответ на названное имя. Эти выводы послужили причиной отмены казни на гильотине, которая сама по себе была более совершенна, чем палач, – ведь в ответственный момент человеческая рука могла дрогнуть и принести казнимому огромные страдания.

В допетровские времена, если казнимый преступник оставался жив после первого удара палача или срывался с виселицы, то ему по давней традиции даровали жизнь. В 1715 году этот обычай был отменен: «Когда палач к смерти осужденному имеет голову отсечь, а единым разом головы не отсечет, или когда кого имеет повесить, а веревка порветца и осужденный с виселицы оторветца и еще жив будет, того ради осужденный несвободен есть, но палач имеет чин свой (т. е. обязанность. – Е. А.) до тех мест (т. е. до тех пор. – Е. А.) отправлять, пока осужденный живота лишится…» Когда во время казни декабристов летом 1826 года двое из приговоренных сорвались с виселицы, главный экзекутор приказал их повесить заново, и в этом он строго следовал нормам петровского законодательства.

В допетровские времена, если казнимый преступник оставался жив после первого удара палача или срывался с виселицы, то ему по давней традиции даровали жизнь. В 1715 году этот обычай был отменен: «Когда палач к смерти осужденному имеет голову отсечь, а единым разом головы не отсечет, или когда кого имеет повесить, а веревка порветца и осужденный с виселицы оторветца и еще жив будет, того ради осужденный несвободен есть, но палач имеет чин свой (т. е. обязанность. – Е. А.) до тех мест (т. е. до тех пор. – Е. А.) отправлять, пока осужденный живота лишится…» Когда во время казни декабристов летом 1826 года двое из приговоренных сорвались с виселицы, главный экзекутор приказал их повесить заново, и в этом он строго следовал нормам петровского законодательства.

Казнь через повешение, как уже сказано выше, была трех видов: обычное повешение, подвешивание за проткну тое крюком ребро и повешение за ноги. Повешение совершалось обычно на виселице, стоящей на эшафоте но случалось, что для этих целей использовали дерево или ворота. При подвешивании за ребро смерть не наступала сразу, и преступник мог довольно долго жить. Берхгольц описывает случай, когда подвешенный за ребро преступник ночью «имел еще столько силы, что мог приподняться кверху и вытащить из себя крюк. Упав на землю несчастный на четвереньках прополз несколько сот шагов и спрятался, но его нашли и опять повесили точно таким же образом». Эту казнь могли совмещать с другими видами наказания. Никита Кирилов в 1714 году был подвешен за ребро уже после колесования.

Казнь четвертованием представляла собой расчленение тела преступника с помощью меча или топора – точнее, специального топорика для отсечения рук и ног Иногда преступнику вначале отрубали голову а затем уже руки и ноги. Такой вариант казни был выражением милости государя к преступнику. В других случаях преступнику вначале отрубали левую руку и правую ногу (или наоборот), затем это же повторялось с оставшимися рукой и ногой, и только после этого отсекали и голову. Такое четвертование называлось «рассечение живого» и усугубляло предсмертные муки. Ужесточению муки казнимого на эшафоте в XVIII веке, как и раньше придавалось большое символическое значение– пытки накануне казни и непосредственно во время публичной экзекуции были формой государственной мести.

Приговор «Колесовать руки и ноги» означал колесование живого. Этот вид казни считался очень жестоким. После того как преступнику ломали руки и ноги, его клали на укрепленное на столбе колесо, где он медленно умирал. Ломая кости, палачи при этом стремились не повредить внутренних органов, чтобы не ускорить смерть и чтобы мучения затянулись. Положенные на колеса преступники жили иногда по нескольку дней, оставаясь в сознании. По словам одного из современников, колесованные в 1697 году стрельцы «не много не сутки на тех колесах стонали и охали».

Датчанин Юль в 1710 году писал, что преступникам «сломали руки и ноги и положили на колеса – зрелище возмутительное и ужасное! В летнее время люди, подвергающиеся этой казни, лежат живые в продолжение четырех-пяти дней и болтают друг с другом. Впрочем, зимою в сильную стужу… мороз прекращает их жизни в более короткий срок».

Датчанин Юль в 1710 году писал, что преступникам «сломали руки и ноги и положили на колеса – зрелище возмутительное и ужасное! В летнее время люди, подвергающиеся этой казни, лежат живые в продолжение четырех-пяти дней и болтают друг с другом. Впрочем, зимою в сильную стужу… мороз прекращает их жизни в более короткий срок».

Берхгольц видел такую же казнь в октябре 1722 года. Он записал в дневнике, что трое преступников получили лишь по одному удару колесом по каждой руке и ноге и затем были привязаны к колесам на высоких столбах. Один, по-видимому, умер сразу, но двое были весьма румяны и «так веселы, как будто с ними ничего не случилось, преспокойно поглядывали на всех и даже не Делали кислой физиономии. Но больше всего меня удивило то, что один из них с большим трудом поднял свою раздробленную руку, висевшую между зубцами колеса (они только туловищем были привязаны к колесам), отер себе рукавом нос и опять сунул ее на прежнее место, мало того, запачкав несколько каплями крови колесо, на котором лежал лицом, он в другой раз, с таким же усилием, снова втащил ту же изувеченную руку и рукавом обтер его». Более гуманным был приговор, в котором указывалось: «После колесования, отсечь голову». Так в 1739 году колесовали И. А. Долгорукого.

По-видимому, как и при обычных переломах, колесованного можно было спасти. В 1718 году положенный на колесо Ларион Докукин согласился дать показания. Его сняли с колеса, лечили, а потом допрашивали. Вскоре он либо умер, либо ему отрубили голову. Счастливцем мог считать себя приговоренный к «колесованию мертвым», ибо казнь начиналась с отсечения головы, после чего ломали уже бездыханное тело.

Были и другие ужасающие подробности сажания на кол. Отсылаю интересующихся ими к основанным на исторических источниках романам Генриха Сенкевича «Пан Володыевский» и Иво Андрича «Мост на Дрине», где технике сажания на кол посвящено несколько леденящих душу страниц, перечитывать которые невозможно.

Были и другие ужасающие подробности сажания на кол. Отсылаю интересующихся ими к основанным на исторических источниках романам Генриха Сенкевича «Пан Володыевский» и Иво Андрича «Мост на Дрине», где технике сажания на кол посвящено несколько леденящих душу страниц, перечитывать которые невозможно.

Сожжение было в России не очень распространенной казнью, не то, что в Европе, где костры с еретиками горели весь XVII и XVIII века. Среди подобных экзекуций в России наиболее известна казнь 1 апреля 1681 года в Пустозерске, когда в срубе сожгли протопопа Аввакума и трех его учеников – Лазаря, Епифания и Никифора. Смерть в срубе была мучительна, и, скорее всего, казнимый погибал не от огня, а от удушья. Для казни рубили небольшой бревенчатый домик, наполняли его смоляными бочками и соломой, потом преступника вводили внутрь сруба и запирали там. Иногда преступников опускали в сруб сверху, «так, что затем нельзя было их ни видеть, ни слышать». Есть сведения и о другой «технологии» этой казни: преступника бросали («метали») в горящий сруб.

В 1714 году на Красной площади был сожжен изрубивший икону Фома Иванов. Казнь была сложной. Вначале сожгли руку преступника, к которой было привязано орудие преступления – «косарь», а потом сожгли и самого Фому.

В 1722 году видел такую же казнь Берхгольц. Преступника, выбившего в церкви палкой икону из рук епископа, казнили в соответствии с обычаем талиона, то есть казнили вначале член, совершивший преступление. Для этого приговоренного привязали цепями к столбу, у подножья которого был разложен горючий материал. Правую руку преступника вместе с палкой, которой был нанесен удар по иконе, прикрепили проволокой к прибитой на столбе поперечине и плотно обвили просмоленным холстом. После этого подожгли руку. Она сгорела за 7-8 минут, и, когда огонь стал перебрасываться на тело преступника, был дан приказ поджечь разложенный под его ногами костер. При этом Берхгольц отмечает необыкновенное самообладание казнимого, который не издал ни одного звука во время этой страшной экзекуции.

Сравнительно много было сожжений в царствование Анны Иоанновны. После крупнейших московских пожаров 1737 года заживо сожгли Марфу Герасимову, которую поймали на месте «с тряпицей и горелым охлопком» и уличили как поджигательницу. В том же году в Петербурге сожгли троих крестьян, обвиненных в поджогах. Заживо сжигали вероотступников и чародеев. В 1736 году на костер возвели «волшебника» Ярова, в 1738-м – татарина Тойгильду, на следующий год сожгли перешедшего в иудаизм капитан-поручика Возницына.

«Копчение» – это казнь на медленном огне. В 1701 году Григорий Талицкий и его последователь Иван Савин были приговорены к такой казни. Их в течение восьми часов обкуривали каким-то едким составом, от которого у них вылезли волосы на голове и бороде, а тела стали истаивать, как свеча. Мучения оказались столь невыносимы, что Талицкий, к вящему негодованию Савина, терпевшего во имя идеи такую же нечеловеческую боль, «покаялся и снят был с копчения», а затем четвертован.

Фальшивомонетчикам заливали горло металлом (обычно это было олово), который у них находили при аресте. Как и других преступников, их тела водружали (привязывали) на колесо, а к его спицам прикрепляли фальшивые монеты. Берхгольц описывает казнь 1722 года, при которой одному из преступников олово прожгло горло и вылилось на землю. На следующий после казни день любознательный иностранец видел его еще живым.

После этого секретарь либо заканчивал чтение, либо делал паузу, после которой оглашал уже тот «приговор внутри приговора», которым суровое наказание существенно смягчалось: «Ея и. в., по природному своему великодушию и высочайшей своей императорской милости, всемилостивеише пожаловала, указала вас всех от приговоренных и объявленных вам смертных казней освободить, а вместо того, за показанныя ваши вины, учинить вам наказание: вас – Степана, Наталью и Ивана Лопухиных, и Анну Бестужеву – высечь кнутом и, урезав языки, послать в ссылку, а вас, Ивана Мошкова и Ивана Путятина, высечь кнутом же, а тебя, Александра Зыбина, – плетьми и послать всех в ссылку же».

При казни Пугачева произошел примечательный случай. Как только секретарь прочитал имя и фамилию Пугачева, обер-полицмейстер Н. П. Архаров прервал его и громко спросил Пугачева: «Ты ли донской казак Емелька Пугачев?» На что он столь же громко ответил: «Так, государь, я – донской казак Зимовейской станицы Емелька Пугачев». Архаров не случайно прервал чтение приговора. Своим громогласным вопросом он лишний раз позволил всем убедиться, что казнят не Петра III, а самозванца.

Как вели себя приговоренные накануне и в момент казни, мы знаем мало, многие источники кратки: «Положа на плаху, смертью показнили» или «Казнен отсечением головы на плахе». Иностранцев, видевших русские казни, поражала покорность, с какой принимали свой удел казнимые. Один из них вспоминал, что стрелец, идущий на казнь мимо царя, произнес что-то вроде русского варианта латинского выражения «Идущие на смерть приветствуют тебя», а именно: «Посторонись, государь, это я должен здесь лечь».

Через несколько лет другой путешественник, Корнелий де Бруин, видевший в Москве казнь тридцати стрельцов-астраханцев, заметил: «Нельзя не удивляться, с какой ничтожной обстановкой происходит здесь казнь, а что того более, с какой покорностью люди, будучи даже не связаны, словно барашки, подвергают себя этому наказанию, на что в других краях потребно столько приготовления, чтобы избавить общество от одного какого-нибудь негодяя».

Датчанин Юст Юль в 1709-1711 годах несколько раз видел смертные казни и писал: «Удивления достойно, с каким равнодушием относятся [русские] к смерти и как мало боятся ее. После того как [осужденному] прочтут приговор, он перекрестится, скажет «Прости» окружающим и без печали бодро идет на [смерть], точно в ней нет ничего горького».

Его земляк Педер фон Хавен, посетивший Петербург в 1736 году, сообщал, что в столице «и во всей России смертную казнь обставляют не так церемонно, как у нас или где-либо еще. Преступника обычно сопровождают к месту казни капрал с пятью-шестью солдатами, священник с двумя маленькими одетыми в белое мальчиками, несущими по кадилу, а также лишь несколько старых женщин и детей, желающих поглядеть на сие действо. У нас похороны какого-нибудь добропорядочного бюргера часто привлекают большее внимание, нежели в России казнь величайшего преступника». Как увидит читатель ниже, путешественник сильно преувеличил скромность церемонии – наверное, он видел казнь какого-нибудь заурядного разбойника. Совсем иное дело, когда на эшафоте оказывался знаменитый злодей или известный человек.

Тем не менее датчанин описывает поведение казнимого, как и предыдущие наши авторы: «Как только пришедший с ними судебный чиновник зачтет приговор, священник осеняет осужденного крестом, осужденный сам тоже несколько раз крестится со словами "Господи, помилуй!", и затем несчастный грешник предает себя в руки палача и так радостно идет навстречу смерти, словно бы на великий праздник. Палач, являющийся в сем действе главной персоной, часто исполняет свои обязанности очень неторопливо и жалостливо, как плохая кухонная девушка режет теленка. Вообще же достойно величайшего удивления то, что, как говорят, никогда не слыхали и не видали, чтобы русский человек перед смертью обнаруживал тревогу и печаль. Это, без сомнения, отчасти объясняется их верой в земное предопределение и его неизбежность, а отчасти – твердым убеждением, что все русские обретут блаженство, и, наконец, отчасти великими тягостями, в которых они живут в сем мире».

В таком отношении приговоренных к казни видна одна из главных черт русского менталитета: «Умирать не страшно и не жалко» (К. Случевский), той скверной жизнью, которой живет русский человек, лучше вообще не жить. Немаловажно и то, что подготовка к казни (переодевание в черную одежду или в саван, исповедь, причастие), сама церемония (свеча в руке, медленное движение черного экипажа) – все это говорило, что приговоренный участвует в траурной процедуре собственных похорон. В XIX веке это впечатление усиливалось тем, что в процессии ехали еще и дроги с пустым гробом, который ставили у эшафота. В такие минуты приговоренный впадал в состояние прострации, особенно если при этом много молился.

Траурность процедуры, по мнению М. М. Щербатова, выгодно отличала смертную казнь от подающей надежду на сохранение жизни порки кнутом. Щербатов пишет: «По судебным обрядам ведомый человек на смерть сошествует есть со всеми знаками погребальными: возжение свещ, присутствие отца [духовного] и чюствие, что уже не может избежать смерти и малое число минут остается ему жить, поражает его сердце, может преставить ему всю тщетность и суету жизни человеческой». Это, по мнению Щербатова, открывает самому ужасному злодею путь к искреннему раскаянию, покаянию и даже к спасению души. Власти это обстоятельство прекрасно понимали и поэтому посылали к умирающему на плахе или на колесе священника, чтобы получить не только раскаяние в совершенном преступлении, но и какую-то новую информацию о сообщниках и прочем.

Из многих описаний казни видно, что существовал определенный ритуал в поведении приговоренного к смерти. При казни Федора Шакловитого в 1689 году «по прочтении громогласном… тех всех вин никакого слова к оправданию своему он, Щегловитый, не учиня, казнен смертию. Отсечена голова». Правильнее, как полагалось государеву холопу, повел себя товарищ Шакловитого, Оброська Петров, который «пред всем народом голосно со слезами о тех воровских своих винах чистое покаяние свое приносил».

Полностью выдержал этикет казни и боярин Семен Стрешнев, приговоренный к наказанию кнутом и к ссылке на службу в Вологду (вместо сибирского заточения). Он «поклонился в землю и молвил: на государской милости челом бью, что государь его пожаловал жестокого наказанья учинить и в дальние сибирские городы в тюрьму сослать его не велел». В. В. Голицын, выслушав приговор, «поклонился и сказал, что ему трудно оправдаться перед своим государем».

Издавна было принято, чтобы по дороге на эшафот и на нем самом приговоренный кланялся во все стороны народу, просил у людей прощения, крестился на купола ближайших церквей. Юст Юль так описывает казнь троих мародеров на месте пожара в Петербурге в августе 1710 года: «Прежде всего без милосердия повесили крестьянина. Перед тем как лезть на лестницу (приставленную к виселице), он обернулся в сторону церкви и трижды перекрестился, сопровождая каждое знамение земным поклоном, потом три раза перекрестился, когда его сбрасывали с лестницы. Замечательно, что, будучи сброшен с нее и вися [на воздухе], он еще раз осенил себя крестом, ибо здесь приговоренным при повешении рук не связывают. Затем он поднял [было] руку для нового крестного знамения, [но] она [наконец бессильно] упала». Другому казненному удалось перекреститься даже дважды.

О казни П. П. Шафирова в Кремле в 1723 году Берхгольц писал, что с возведенного на эшафот бывшего вице-канцлера сняли парик и шубу, он «по русскому обычаю обратился лицом к церкви и несколько раз перекрестился, потом стал на колена и положил голову на плаху».

Спокойно вел себя на эшафоте обер-камергер Виллим Монс в ноябре 1724 года: «…при прочтении ему приговора… поклоном поблагодарил читавшего, сам разделся и лег на плаху, попросив палача как можно скорей приступать к делу».

Если преступник не раздевался сам или мешкал, то палач вместе с подручными раздевал его, стремясь при этом демонстративно разодрать одежду от ворота до пояса. В этом был заложен ритуальный смысл: тот, кто «на публичном месте наказан или обнажен был», терял свою честь. Это была общеевропейская норма. Именно поэтому французский король Людовик XVI, державшийся на эшафоте спокойно, начал сопротивляться, когда пытались ему связать руки и остричь волосы. К сказавшему в 1720 году «непристойное слово» фискалу Веревкину проявили редкую милость. По приговору указано было его «вместо кнута бить батоги нещадно… не снимая рубахи», что сохраняло ему честь. Особой милостью Петра I, проявленной к фрейлине Марии Гамильтон, стало обещание, что во время казни к ней не притронется рука палача. И действительно, тот снес преступнице голову по тайному сигналу царя внезапно, не притрагиваясь к ней и не обнажая ее, в тот самый момент, когда она, стоя на коленях, просила государя о пощаде.

Вот как отразилась в памяти современника казнь Василия Мировича в 1764 году: «Прибыв на место казни, он спокойно взошел на эшафот, он был лицом бел, и замечали в нем, что он в эту минуту не потерял обыкновенного своего румянца на лице, одет он был в шинель голубого цвета. Когда прочли ему сентенцию, он вольным духом сказал, что он благодарен, что ничего лишнего не взвели на него в приговоре. Сняв с шеи крест с мощами, отдал провожавшему его священнику, прося молиться о душе его; подал полицмейстеру, присутствовавшему при казни, записку об остающемся своем имении, прося его поручить камердинеру его исполнить все по ней, сняв с руки перстень, отдал палачу, убедительно прося его сколько можно удачнее исполнить свое дело и не мучить его, потом сам, подняв длинные свои белокурые волосы, лег на плаху…»

Казнь отсечением головы записывалась в протоколе сыскного учреждения так: «Казнен: отсечена голова на плахе». Из документов неясно, каким орудием пользовались при экзекуции, хотя выбор был невелик – или топор, или меч. Неясно, каким был топор – мясницкий, топор дровосека или это была секира. Когда отсекали голову мечом, то приговоренного ставили на колени и палач широким замахом сносил преступнику голову с плеч. При казни топором непременным атрибутом была плаха – чурбан из дуба или липы, высотой не более метра, возможно, с выемкой для головы. Опытный палач отделял голову от туловища одним ударом и тотчас, подняв ее высоко за волосы, показывал толпе. Предъявление головы публике также полно символического смысла: зрители удостоверялись, что казнь действительно свершилась без обмана.

Если за палаческую работу брались непрофессионалы или палач был неопытен, то казнимого ожидали страшные муки. Известно, что палач Марии Стюарт с первого и со второго раза промахнулся – сначала попал в затылок, а потом только рассек шею. Когда же он схватил отсеченную голову за волосы, то они остались у него в руке. Это был парик, а голова шотландской королевы покатилась по помосту.

Когда в 1698 году в Москве казнили стрельцов, то Петр заставил всех своих приближенных лично участвовать в экзекуции. Перед каждым боярином ставили преступника, и ему предстояло произнести приговор и затем привести его в исполнение, собственноручно обезглавив виновного. Боярин Б. А. Голицын «был настолько несчастлив, что неловкими ударами значительно увеличил страдание осужденного». Петр вообще был сердит на многих бояр, у которых при исполнении казни тряслись руки. Сам царь бестрепетно обезглавил в Преображенском пятерых стрельцов, а Меншиков хвастался, что казнил двадцать человек.

Иногда палач получал особое распоряжение мучить жертву. В 1687 году сыну опального гетмана Украины Ивана Самойловича, Григорию, отрубили голову не сразу, а в три приема, нарочно, затем, чтобы увеличить страдания. К этому нужно добавить, что сознание не угасало сразу после отделения головы от тела. Исследования французских врачей конца XIX века показали, что голова казненного несколько секунд и даже минут жила, и закрытые веки открывались в ответ на названное имя. Эти выводы послужили причиной отмены казни на гильотине, которая сама по себе была более совершенна, чем палач, – ведь в ответственный момент человеческая рука могла дрогнуть и принести казнимому огромные страдания.

Казнь через повешение, как уже сказано выше, была трех видов: обычное повешение, подвешивание за проткну тое крюком ребро и повешение за ноги. Повешение совершалось обычно на виселице, стоящей на эшафоте но случалось, что для этих целей использовали дерево или ворота. При подвешивании за ребро смерть не наступала сразу, и преступник мог довольно долго жить. Берхгольц описывает случай, когда подвешенный за ребро преступник ночью «имел еще столько силы, что мог приподняться кверху и вытащить из себя крюк. Упав на землю несчастный на четвереньках прополз несколько сот шагов и спрятался, но его нашли и опять повесили точно таким же образом». Эту казнь могли совмещать с другими видами наказания. Никита Кирилов в 1714 году был подвешен за ребро уже после колесования.

Казнь четвертованием представляла собой расчленение тела преступника с помощью меча или топора – точнее, специального топорика для отсечения рук и ног Иногда преступнику вначале отрубали голову а затем уже руки и ноги. Такой вариант казни был выражением милости государя к преступнику. В других случаях преступнику вначале отрубали левую руку и правую ногу (или наоборот), затем это же повторялось с оставшимися рукой и ногой, и только после этого отсекали и голову. Такое четвертование называлось «рассечение живого» и усугубляло предсмертные муки. Ужесточению муки казнимого на эшафоте в XVIII веке, как и раньше придавалось большое символическое значение– пытки накануне казни и непосредственно во время публичной экзекуции были формой государственной мести.

ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

Казнь четвертованием известна из описания голландца Людвига Фабрициуса в 1671 году: «Когда пришло время палачу приступить к делу, Стенька [Разин]несколько раз перекрестился, обратившись к церкви… И вот зажали его промеж двух бревен и отрубили правую руку по локоть и левую ногу по колено, а затем топором отсекли ему голову, все было совершено в короткое время с превеликой поспешностью. И Стенька ни единым вздохом не обнаружил слабости духа». Англичанин Т. Хебден писал, что Разину «отрубили руки, ноги, потом голову и насадили их на пять кольев». Все это означает, что Разина четвертовали живым.

Приговоренный в 1740 году к смертной казни Артемий Волынский просил А. И. Ушакова передать императрице просьбу об изменении приговора. Именно как четвертование он понял указ Анны, заменившей ему прежний приговор – «посажение на кол» – более мягким: вырезанием языка, отсечением сначала правой руки, а затем головы. Однако просьба не была уважена.Казнь колесованием состояла в том, что преступнику переламывали кости с помощью лома или колеса («Колесом разломан»). Средневековые гравюры и описания современников позволяют судить о технике этой казни. Сохранившееся палаческое колесо, датированное XVIII веком, позволяет прийти к выводу, что это орудие казни внешне походило на каретное колесо. Его деревянный обод был снабжен железными оковками, края которых были загнуты для того, чтобы усилить ломающий кости удар. Преступника, опрокинутого навзничь, растягивали и привязывали к укрепленным на эшафоте кольцам или к вбитым в землю кольям. Под суставы (запястья, предплечья, лодыжки, колени и бедра) подкладывали клинья или поленья, а затем с размаху били ободом колеса по членам, целясь в промежутки между поленьями так, чтобы сломать кости, но не раздробить при этом тела. В приговорах указывалось, что именно ломать: ребра, руки, ноги и т. д. В основном ломали руки и ноги. Экзекуцию над голландцем Якобом Янсеном в 1696 году можно считать первой зафиксированной казнью колесованием. После Петра I эта казнь еще применялась в России, но, в отличие от других стран Европы, довольно редко, и к середине XVIII века исчезла совершенно.

Приговор «Колесовать руки и ноги» означал колесование живого. Этот вид казни считался очень жестоким. После того как преступнику ломали руки и ноги, его клали на укрепленное на столбе колесо, где он медленно умирал. Ломая кости, палачи при этом стремились не повредить внутренних органов, чтобы не ускорить смерть и чтобы мучения затянулись. Положенные на колеса преступники жили иногда по нескольку дней, оставаясь в сознании. По словам одного из современников, колесованные в 1697 году стрельцы «не много не сутки на тех колесах стонали и охали».

Берхгольц видел такую же казнь в октябре 1722 года. Он записал в дневнике, что трое преступников получили лишь по одному удару колесом по каждой руке и ноге и затем были привязаны к колесам на высоких столбах. Один, по-видимому, умер сразу, но двое были весьма румяны и «так веселы, как будто с ними ничего не случилось, преспокойно поглядывали на всех и даже не Делали кислой физиономии. Но больше всего меня удивило то, что один из них с большим трудом поднял свою раздробленную руку, висевшую между зубцами колеса (они только туловищем были привязаны к колесам), отер себе рукавом нос и опять сунул ее на прежнее место, мало того, запачкав несколько каплями крови колесо, на котором лежал лицом, он в другой раз, с таким же усилием, снова втащил ту же изувеченную руку и рукавом обтер его». Более гуманным был приговор, в котором указывалось: «После колесования, отсечь голову». Так в 1739 году колесовали И. А. Долгорукого.

По-видимому, как и при обычных переломах, колесованного можно было спасти. В 1718 году положенный на колесо Ларион Докукин согласился дать показания. Его сняли с колеса, лечили, а потом допрашивали. Вскоре он либо умер, либо ему отрубили голову. Счастливцем мог считать себя приговоренный к «колесованию мертвым», ибо казнь начиналась с отсечения головы, после чего ломали уже бездыханное тело.

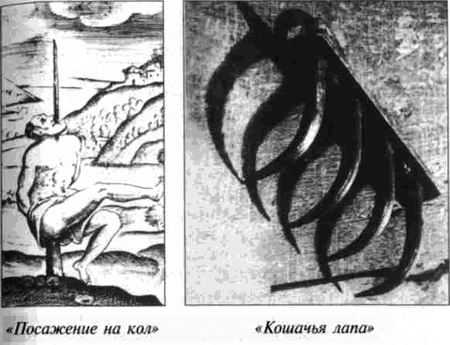

ИЗ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ«Посаженые на кол» было одной из самых мучительных казней. Историк XIX века Н. Д. Сергеевский считает, что кол вводился в задний проход и тело под собственной тяжестью насаживалось на него. По-видимому, были разные школы сажания на кол. Искусство палача состояло в том, чтобы острие кола или прикрепленный к нему металлический стержень ввести в тело преступника без повреждения жизненно важных органов и не вызвать обильного кровотечения, приближающего конец. Кол с преступником закреплялся вертикально. При казни Степана Глебова к колу была прибита горизонтальная рейка, чтобы казнимый под силой тяжести тела не сполз к земле. Кроме того, поскольку Глебова казнили в декабре, его одели в шубу, чтобы он не замерз, и тем самым продлили его мучения.

Как сообщал австрийский дипломат Плейер, на следующий день после казни 17 марта 1718 года лежавший на колесе Александр Кикин, увидев проходящего мимо Петра I, просил «пощадить его и дозволить постричься в монастырь. По приказанию царя его обезглавили». М. И. Семевский дает еще одну версию казни А. В. Кикина. Правда, не ссылаясь на источник, он пишет, что бывший сподвижник Петра был разорван железными лапами. Такая казнь существовала в Западной Европе в XVI-XVIII веках. Железный снаряд («кошачья лапа», или «испанское щекотало») был величиной с человеческую ладонь, напоминал грабельки и укреплялся на деревянной ручке. Преступника растягивали на доске с помощью веревок и затем рвали его тело этой лапой.

Сожжение было в России не очень распространенной казнью, не то, что в Европе, где костры с еретиками горели весь XVII и XVIII века. Среди подобных экзекуций в России наиболее известна казнь 1 апреля 1681 года в Пустозерске, когда в срубе сожгли протопопа Аввакума и трех его учеников – Лазаря, Епифания и Никифора. Смерть в срубе была мучительна, и, скорее всего, казнимый погибал не от огня, а от удушья. Для казни рубили небольшой бревенчатый домик, наполняли его смоляными бочками и соломой, потом преступника вводили внутрь сруба и запирали там. Иногда преступников опускали в сруб сверху, «так, что затем нельзя было их ни видеть, ни слышать». Есть сведения и о другой «технологии» этой казни: преступника бросали («метали») в горящий сруб.

В 1714 году на Красной площади был сожжен изрубивший икону Фома Иванов. Казнь была сложной. Вначале сожгли руку преступника, к которой было привязано орудие преступления – «косарь», а потом сожгли и самого Фому.

В 1722 году видел такую же казнь Берхгольц. Преступника, выбившего в церкви палкой икону из рук епископа, казнили в соответствии с обычаем талиона, то есть казнили вначале член, совершивший преступление. Для этого приговоренного привязали цепями к столбу, у подножья которого был разложен горючий материал. Правую руку преступника вместе с палкой, которой был нанесен удар по иконе, прикрепили проволокой к прибитой на столбе поперечине и плотно обвили просмоленным холстом. После этого подожгли руку. Она сгорела за 7-8 минут, и, когда огонь стал перебрасываться на тело преступника, был дан приказ поджечь разложенный под его ногами костер. При этом Берхгольц отмечает необыкновенное самообладание казнимого, который не издал ни одного звука во время этой страшной экзекуции.

Сравнительно много было сожжений в царствование Анны Иоанновны. После крупнейших московских пожаров 1737 года заживо сожгли Марфу Герасимову, которую поймали на месте «с тряпицей и горелым охлопком» и уличили как поджигательницу. В том же году в Петербурге сожгли троих крестьян, обвиненных в поджогах. Заживо сжигали вероотступников и чародеев. В 1736 году на костер возвели «волшебника» Ярова, в 1738-м – татарина Тойгильду, на следующий год сожгли перешедшего в иудаизм капитан-поручика Возницына.

«Копчение» – это казнь на медленном огне. В 1701 году Григорий Талицкий и его последователь Иван Савин были приговорены к такой казни. Их в течение восьми часов обкуривали каким-то едким составом, от которого у них вылезли волосы на голове и бороде, а тела стали истаивать, как свеча. Мучения оказались столь невыносимы, что Талицкий, к вящему негодованию Савина, терпевшего во имя идеи такую же нечеловеческую боль, «покаялся и снят был с копчения», а затем четвертован.

Фальшивомонетчикам заливали горло металлом (обычно это было олово), который у них находили при аресте. Как и других преступников, их тела водружали (привязывали) на колесо, а к его спицам прикрепляли фальшивые монеты. Берхгольц описывает казнь 1722 года, при которой одному из преступников олово прожгло горло и вылилось на землю. На следующий после казни день любознательный иностранец видел его еще живым.