Страница:

• А среди русских режиссеров есть у вас любимые?

Я очень ценю того, кто снял “Мать и сын”… ах да, его зовут Сокуров. Впрочем, самым великим русским был не он, а Пудовкин.

Тот, другой, который изобрел монтаж… да, точно, Эйзенштейн, тоже был великим. Тогда еще было, что изобретать, и рождались такие гении. С Эйзенштейном покончено, но не с Пудовкиным! Пудовкин жив и интересен до сих пор, потому что был тесно связан с театром. Театр отражает жизнь, хотя мы и не знаем, что это такое – “жизнь”. Нет никакой жизни, есть только убеждения. Не обязательно мораль и этика – а, например, то, что ты снимаешь шляпу перед человеком в знак приветствия. Это и есть убеждения. Что же касается России… Россия – далекая страна. Я однажды побывал там. У вас, в России, люди носят такие шапки с ушами, как они называются? Да, точно, ushanka. В Португалии они тоже популярны. Не русские, а наши собственные ушанки. Их носят в деревне. В больших городах такого не увидишь. Там предпочитают французские модные шляпы с широкими полями. В деревне о моде никто не думает. И до Франции из глубинки не доберешься. В Португалии в былые времена, если ребенок спрашивал, откуда он взялся, родители отвечали: “Из Парижа”. Нынче об этом и не помнит никто. А дети не задают таких вопросов, потому что знают ответы лучше родителей.

• Телевидение позаботилось о том, чтобы дети узнавали обо всем в тот момент, когда только учатся говорить…

Телевидение – это кошмар. Как вы думаете, много в 1450 году было детей, которые в десятилетнем возрасте могли кого-нибудь убить? Сегодня – запросто. Все потому, что лет с шести они пялятся в телевизор, а там – сплошные убийства, реки крови. Убивать легко? Значит, будем убивать. Дети, которые смотрят телевидение, вместо людей видят манекенов. Это печально. Очень печально.

• Скажите все-таки напоследок, неужели национальность Колумба так для вас важна? Важна ли она вообще?

Конечно, нет. Важно деяние человека – и только поэтому важен сам человек, исполнитель деяния. Будь он португалец, испанец, итальянец… или русский, как был ваш Гагарин. У каждого своя функция – у вас, меня или Гагарина. В конце моего фильма звучит стихотворение Фернандо Пессоа, читая которое, я понял: все предначертано свыше, а человек – лишь исполнитель, робот. Колумб робот, Гагарин робот. Мы не знаем, как нас запрограммировали, мы не догадываемся, что нас ожидает. Нам остается туман будущего. Дикость или вознесение к небу. Сегодняшний мир грустен, потому что мы сомневаемся в будущем. Во времена Колумба люди не боялись открытий, во времена Гагарина – тоже, а сейчас? Не знаю, к звездам ли мы движемся, или нас ожидает анонимная братская могила. Или пресловутый Апокалипсис.

• А у вас есть, как у героя вашего фильма, тайна, которую вы пытаетесь – и не можете – разгадать на протяжении всей вашей жизни?

Самая главная тайна – жизнь как таковая. Нет других тайн.

При просмотре фильмов Оливейры возникает немало поводов вспомнить об особенностях возраста. Например, о старческой нехватке мобильности – не отсюда ли неподвижная камера? О разговорах, заменяющих действие – даже проститутки нужны прежде всего для того, чтобы поддержать беседу (“Всегда прекрасна”). Наконец, о слабнущем зрении. В картинах португальца хватает слепцов (“Безнадежный день”, “Коробка”), а отчаянный взгляд единственного глаза забинтованного солдата из финала “Нет, или Тщетной славы” напрямую отсылает к бунюэлевскому “Андалузскому псу”. В тумане прошлого и грядущего ничего не разглядеть: в нем блуждают португальские эмигранты в Америке (“Христофор Колумб. Загадка”), из него выходит к своему народу Желанный Король Себастьян (“Нет, или Тщетная слава”, “Говорящее кино”). Старость, лишающая движения, слуха и зрения, дает возможность видеть и слышать вещи, недоступные прочим.

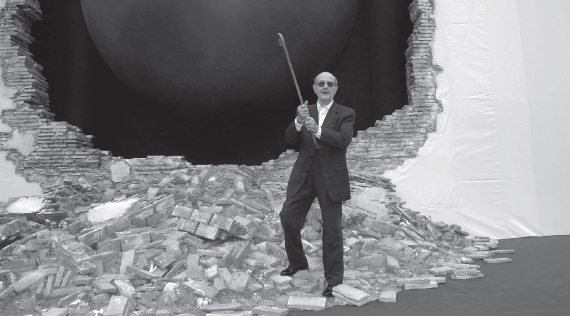

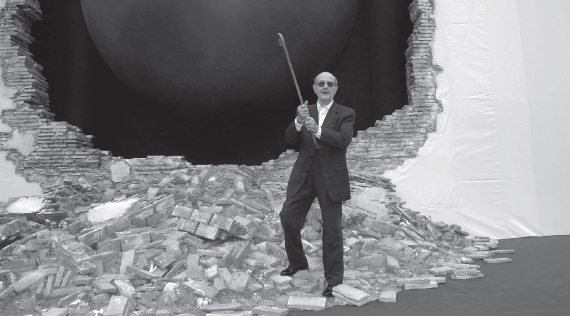

Оливейра – как ослепший Эдип в Колоне, вспоминающий о загадке Сфинкса, разгаданной давным-давно: кто ходит на трех ногах вечером? Старик, опирающийся на палку. Своей тростью мудрец Оливейра разгоняет несведущих – в 2008-м на сцене Каннского фестивального дворца он дважды ударил палкой директора отборочной комиссии Тьерри Фремо, который пытался оказать независимому старцу непрошеную помощь. Этой тростью он ищет на ощупь те самые точки опоры, которые позволили бы Архимеду перевернуть мир, а Оливейре помогут хотя бы поколебать власть самодовольного кинематографа.

За восемьдесят лет активного творчества португальский режиссер нашел как минимум три такие точки. Первая – театр, предлагающий вместо лживого, но впечатляющего спецэффекта условную “игру в реальность”. Вторая – пейзаж, безусловная мера реальности, урбанистический как в “Всегда прекрасна”, сельский, как в “Долине Авраама”, или морской, как в “Говорящем кино” и “Христофоре Колумбе”: в любой из этих картин неспешный поток машин или движение воды проверяет на достоверность каждую эмоцию персонажа. Природа, захваченная в объектив, как случайный вид из окна проезжающего поезда (или иллюминатора корабля?), – не предмет эстетики, а средство для медитации, лекарство от экзальтации. Третья и главное – слово, заменяющее действие. Настоящая ода слову – “Письмо” (1999). В экранизации образцовой мелодрамы xvii века, романа мадам де Лафайет “Принцесса Клевская”, Кьяра Мастроянни играет мадам де Клев, влюбленную в модного певца Педро Абруньозу (реальная личность, ставшая в осовремененной экранизации классического романа на место герцога Немура). История любви и смерти, полная драматических событий, рассказана исключительно в изумительных диалогах, позаимствованных с минимальными купюрами из романа-первоисточника, а все события вынесены в обильные и из-за этого почти нечитаемые титры. Многие режиссеры XX века боролись с владычеством литературы над кинематографом – а Оливейра свел на нет их усилия, с удовольствием обеспечив в своем фильме победу слова над образом.

Театр, природа, слово: где и как они могут встретиться в пространстве одного произведения? Разве что, в барочной мистерии – идеальном жанре тех времен, когда Португалия была еще великой державой. Оливейра вспоминает о нем в своих антифильмах, предлагая взамен иллюзорного кинематографического синтеза отрезвляющий анализ. Пикколи в “Я возвращаюсь домой” играл среди прочего роль Просперо, волшебника из самой известной барочной мистерии мировой литературы – шекспировской “Бури”. Оливейра, как и его экранный альтер эго, готов принять на себя эту роль – но не для того, чтобы навести на публику чары, а для того, чтобы сломать, как это сделал Просперо в финале пьесы, магический жезл, бросив вызов ужасающим Калибанам и чарующим Ариэлям кинематографа. В этот момент, если верить Шекспиру, “сознанье возвращается к безумцам, и полноводный разума поток вновь затопляет илистое русло”.

Здесь может возникнуть лишь один вопрос – а зачем Оливейре вообще кино? Ответ – в последней его, на сегодняшний день, короткометражке “Видимое и невидимое”. В ней двое старых приятелей случайно встречаются на улице чужого многолюдного города и никак не могут толком поздороваться – каждого отвлекают назойливые звонки мобильника. Тогда один набирает на своем аппарате номер другого и, глядя ему в глаза, вволю говорит с ним по телефону. Иногда для того, чтобы сказать простейшие вещи, необходимы сложные устройства. Например, мобильник. Или кинокамера.

I. Постмодернисты (INFERNO)

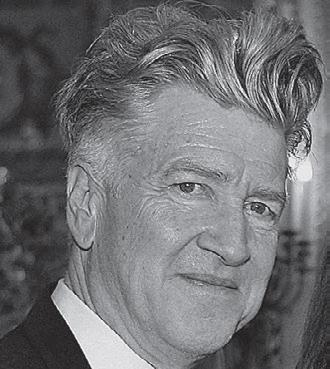

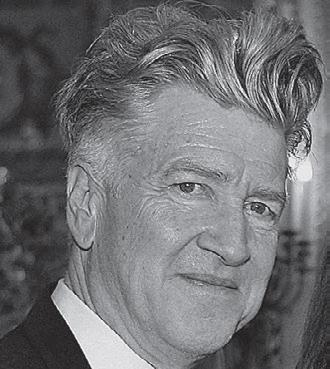

Сияние: Линч

Я очень ценю того, кто снял “Мать и сын”… ах да, его зовут Сокуров. Впрочем, самым великим русским был не он, а Пудовкин.

Тот, другой, который изобрел монтаж… да, точно, Эйзенштейн, тоже был великим. Тогда еще было, что изобретать, и рождались такие гении. С Эйзенштейном покончено, но не с Пудовкиным! Пудовкин жив и интересен до сих пор, потому что был тесно связан с театром. Театр отражает жизнь, хотя мы и не знаем, что это такое – “жизнь”. Нет никакой жизни, есть только убеждения. Не обязательно мораль и этика – а, например, то, что ты снимаешь шляпу перед человеком в знак приветствия. Это и есть убеждения. Что же касается России… Россия – далекая страна. Я однажды побывал там. У вас, в России, люди носят такие шапки с ушами, как они называются? Да, точно, ushanka. В Португалии они тоже популярны. Не русские, а наши собственные ушанки. Их носят в деревне. В больших городах такого не увидишь. Там предпочитают французские модные шляпы с широкими полями. В деревне о моде никто не думает. И до Франции из глубинки не доберешься. В Португалии в былые времена, если ребенок спрашивал, откуда он взялся, родители отвечали: “Из Парижа”. Нынче об этом и не помнит никто. А дети не задают таких вопросов, потому что знают ответы лучше родителей.

• Телевидение позаботилось о том, чтобы дети узнавали обо всем в тот момент, когда только учатся говорить…

Телевидение – это кошмар. Как вы думаете, много в 1450 году было детей, которые в десятилетнем возрасте могли кого-нибудь убить? Сегодня – запросто. Все потому, что лет с шести они пялятся в телевизор, а там – сплошные убийства, реки крови. Убивать легко? Значит, будем убивать. Дети, которые смотрят телевидение, вместо людей видят манекенов. Это печально. Очень печально.

• Скажите все-таки напоследок, неужели национальность Колумба так для вас важна? Важна ли она вообще?

Конечно, нет. Важно деяние человека – и только поэтому важен сам человек, исполнитель деяния. Будь он португалец, испанец, итальянец… или русский, как был ваш Гагарин. У каждого своя функция – у вас, меня или Гагарина. В конце моего фильма звучит стихотворение Фернандо Пессоа, читая которое, я понял: все предначертано свыше, а человек – лишь исполнитель, робот. Колумб робот, Гагарин робот. Мы не знаем, как нас запрограммировали, мы не догадываемся, что нас ожидает. Нам остается туман будущего. Дикость или вознесение к небу. Сегодняшний мир грустен, потому что мы сомневаемся в будущем. Во времена Колумба люди не боялись открытий, во времена Гагарина – тоже, а сейчас? Не знаю, к звездам ли мы движемся, или нас ожидает анонимная братская могила. Или пресловутый Апокалипсис.

• А у вас есть, как у героя вашего фильма, тайна, которую вы пытаетесь – и не можете – разгадать на протяжении всей вашей жизни?

Самая главная тайна – жизнь как таковая. Нет других тайн.

При просмотре фильмов Оливейры возникает немало поводов вспомнить об особенностях возраста. Например, о старческой нехватке мобильности – не отсюда ли неподвижная камера? О разговорах, заменяющих действие – даже проститутки нужны прежде всего для того, чтобы поддержать беседу (“Всегда прекрасна”). Наконец, о слабнущем зрении. В картинах португальца хватает слепцов (“Безнадежный день”, “Коробка”), а отчаянный взгляд единственного глаза забинтованного солдата из финала “Нет, или Тщетной славы” напрямую отсылает к бунюэлевскому “Андалузскому псу”. В тумане прошлого и грядущего ничего не разглядеть: в нем блуждают португальские эмигранты в Америке (“Христофор Колумб. Загадка”), из него выходит к своему народу Желанный Король Себастьян (“Нет, или Тщетная слава”, “Говорящее кино”). Старость, лишающая движения, слуха и зрения, дает возможность видеть и слышать вещи, недоступные прочим.

Оливейра – как ослепший Эдип в Колоне, вспоминающий о загадке Сфинкса, разгаданной давным-давно: кто ходит на трех ногах вечером? Старик, опирающийся на палку. Своей тростью мудрец Оливейра разгоняет несведущих – в 2008-м на сцене Каннского фестивального дворца он дважды ударил палкой директора отборочной комиссии Тьерри Фремо, который пытался оказать независимому старцу непрошеную помощь. Этой тростью он ищет на ощупь те самые точки опоры, которые позволили бы Архимеду перевернуть мир, а Оливейре помогут хотя бы поколебать власть самодовольного кинематографа.

За восемьдесят лет активного творчества португальский режиссер нашел как минимум три такие точки. Первая – театр, предлагающий вместо лживого, но впечатляющего спецэффекта условную “игру в реальность”. Вторая – пейзаж, безусловная мера реальности, урбанистический как в “Всегда прекрасна”, сельский, как в “Долине Авраама”, или морской, как в “Говорящем кино” и “Христофоре Колумбе”: в любой из этих картин неспешный поток машин или движение воды проверяет на достоверность каждую эмоцию персонажа. Природа, захваченная в объектив, как случайный вид из окна проезжающего поезда (или иллюминатора корабля?), – не предмет эстетики, а средство для медитации, лекарство от экзальтации. Третья и главное – слово, заменяющее действие. Настоящая ода слову – “Письмо” (1999). В экранизации образцовой мелодрамы xvii века, романа мадам де Лафайет “Принцесса Клевская”, Кьяра Мастроянни играет мадам де Клев, влюбленную в модного певца Педро Абруньозу (реальная личность, ставшая в осовремененной экранизации классического романа на место герцога Немура). История любви и смерти, полная драматических событий, рассказана исключительно в изумительных диалогах, позаимствованных с минимальными купюрами из романа-первоисточника, а все события вынесены в обильные и из-за этого почти нечитаемые титры. Многие режиссеры XX века боролись с владычеством литературы над кинематографом – а Оливейра свел на нет их усилия, с удовольствием обеспечив в своем фильме победу слова над образом.

Театр, природа, слово: где и как они могут встретиться в пространстве одного произведения? Разве что, в барочной мистерии – идеальном жанре тех времен, когда Португалия была еще великой державой. Оливейра вспоминает о нем в своих антифильмах, предлагая взамен иллюзорного кинематографического синтеза отрезвляющий анализ. Пикколи в “Я возвращаюсь домой” играл среди прочего роль Просперо, волшебника из самой известной барочной мистерии мировой литературы – шекспировской “Бури”. Оливейра, как и его экранный альтер эго, готов принять на себя эту роль – но не для того, чтобы навести на публику чары, а для того, чтобы сломать, как это сделал Просперо в финале пьесы, магический жезл, бросив вызов ужасающим Калибанам и чарующим Ариэлям кинематографа. В этот момент, если верить Шекспиру, “сознанье возвращается к безумцам, и полноводный разума поток вновь затопляет илистое русло”.

Здесь может возникнуть лишь один вопрос – а зачем Оливейре вообще кино? Ответ – в последней его, на сегодняшний день, короткометражке “Видимое и невидимое”. В ней двое старых приятелей случайно встречаются на улице чужого многолюдного города и никак не могут толком поздороваться – каждого отвлекают назойливые звонки мобильника. Тогда один набирает на своем аппарате номер другого и, глядя ему в глаза, вволю говорит с ним по телефону. Иногда для того, чтобы сказать простейшие вещи, необходимы сложные устройства. Например, мобильник. Или кинокамера.

I. Постмодернисты (INFERNO)

Чтобы наладить механизм усыпляющей байки, недостаточно пичкать читателей мешаниной из галиматьи, доводя их до полного отупления, недостаточно парализовать мыслительные их способности на всю оставшуюся жизнь, нет, надо обладать еще такой магнетизирующей силой, чтоб погрузить их в сомнамбулическое забытье, заставить силой собственного взора изрядно помутиться их трезвый взгляд.

ЛОТРЕАМОН

Сияние: Линч

“Внутренняя империя”, 2006

Мало кто усомнится: “ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ” – труд жизни Дэвида Линча. “Золотой лев” в Венеции был присужден ему по совокупности творчества, но все-таки приурочен к премьере. Впервые в истории фестиваля такая награда вручалась не ветерану, а сравнительно молодому (в 2006-м Линчу стукнуло 60) и активному, в высшей степени актуальному автору. Глава смотра Марко Мюллер почти напрямую признавался, что решил априори присудить заслуженный приз не столько режиссеру, сколько его выдающемуся творению. Ажиотаж понятен: поклонники Линча заждались за пять лет. Но и сам он, похоже, считает “внутреннюю империю” своим magnum opus’ом. Фильм снимался в обстановке полной секретности. Ни один из актеров не читал сценарий целиком, ни один журналист не побывал на площадке, а объявлено о проекте было тогда, когда съемочный период завершился. После плачевного опыта “Малхолланд драйв”, долго лежавшего на полке и спасенного лишь волей французских продюсеров, Линч окончательно отказался от каких бы то ни было компромиссов: спасибо Canal Plus (опять французам), давшим ему карт-бланш.

Мало кто усомнится: “ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ” – труд жизни Дэвида Линча. “Золотой лев” в Венеции был присужден ему по совокупности творчества, но все-таки приурочен к премьере. Впервые в истории фестиваля такая награда вручалась не ветерану, а сравнительно молодому (в 2006-м Линчу стукнуло 60) и активному, в высшей степени актуальному автору. Глава смотра Марко Мюллер почти напрямую признавался, что решил априори присудить заслуженный приз не столько режиссеру, сколько его выдающемуся творению. Ажиотаж понятен: поклонники Линча заждались за пять лет. Но и сам он, похоже, считает “внутреннюю империю” своим magnum opus’ом. Фильм снимался в обстановке полной секретности. Ни один из актеров не читал сценарий целиком, ни один журналист не побывал на площадке, а объявлено о проекте было тогда, когда съемочный период завершился. После плачевного опыта “Малхолланд драйв”, долго лежавшего на полке и спасенного лишь волей французских продюсеров, Линч окончательно отказался от каких бы то ни было компромиссов: спасибо Canal Plus (опять французам), давшим ему карт-бланш.

“ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ” – самый свободный фильм Линча. Он снимал его, сколько хотел: пять лет. Где хотел: в любимом Лос-Анджелесе и заснеженной Польше, куда Линч ездит ежегодно на фестиваль операторского искусства и где фотографирует индустриальные пейзажи. Как хотел: вволю пользуясь новой для себя цифровой камерой. Впервые стал оператором, монтажером и звукорежиссером своего фильма. Сам работал над звуковой дорожкой, не только подбирая фрагменты чужих мелодий (от Пендерецкого с Лютославским до американского альтернативщика Веск’а) и доводя до совершенства пугающие шумовые эффекты, но и включив в саундтрек блюзы собственного сочинения – в них он играет на гитаре и поет. Впервые с середины 1980-х в титрах фильма Линча не значится имя Анджело Бадаламенти. Длительность финальной версии (3 часа!) определялась не волей продюсеров, а решением режиссера, прибавившего к расширенным правам расширенные обязательства: Линч взял на себя прокат “ВНУТРЕННЕЙ ИМПЕРИИ” на самой трудной территории – в Штатах. И в довершение всего потребовал, чтобы заголовок писался исключительно прописными буквами.

Это итог, сумма всех предыдущих слагаемых. От “Головы-ластика” здесь бескомпромиссность, абсурдизм и “мысль семейная”. От “Человека-слона” – деформация личности, внешняя и внутренняя. От “Дюны” эпика: “Внутренняя империя” – тоже целая планета, где под мнимым однообразием пустынного пейзажа скрыты подземные миры. От “Синего бархата” – вуайеризм, плюс тонкая грань между любовью и вожделением. От “Диких сердцем” – прежде всего, открытая Линчем потрясающая актриса Лора Дерн. Впервые явленная в “Синем бархате”, она солирует в двух картинах, принесших режиссеру высшие трофеи в Каннах и Венеции. От “Твин Пикса”, сериала и полнометражного фильма, – ангелы и демоны одной женщины, финальное преображение мужчины, красные занавески. От “Номера в отеле” – замкнутость гостиничного ада. От “Прямого эфира” – идиотизм телешоу. От “Шоссе в никуда” – фатализм, двойники, предсказание будущего, лента Мебиуса в сюжете и видео как инструмент проникновения в душу. От “Простой истории” – целеустремленность героя, проходящего путь до конца. От “Малхолланд Драйв” – ревность, амнезия, Голливуд.

Однако “ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ” – ни в коей мере не каталог былых достижений, не спрессованная в трех часах тридцатилетняя карьера, не компромиссная смесь былых открытий. Не среднестатистический Линч. Напротив, Линч новый, радикальный, небывалый, доведенный до крайности. Апофеоз субъективности, разрастающейся до размеров объективного мира. Центральная звезда солнечной системы, вокруг которой вращаются планеты, открытые режиссером-демиургом ранее. Ландшафт светила формируют обломки астероидов. Например, 50-минутного авангардного сериала “Кролики”, созданного Линчем для своего Интернет-сайта, от которого во “ВНУТРЕННЕЙ ИМПЕРИИ” осталось в общей сложности едва ли пять минут. Или заявленного на том же сайте Интернет-фильма “AXX°NN”, так и не показанного, но постоянно всплывающего во “ВНУТРЕННЕЙ ИМПЕРИИ” на правах знака – указателя, стрелки, ведущей к очередному повороту сюжета.

Масштаб диктует тему. Точнее, центральную для Линча проблему понимания. Можно счесть ее решение прерогативой зрителей, которые сами должны определиться – под силу ли им постичь, что хотел сказать гений, к фамилии которого все чаще прибавляют спасительный эпитет “культовый”, и следует ли вообще стремиться к постижению. Культ есть культ – можно поклоняться, а понимать, вроде, не обязательно. Ведь так соблазнительно сравнить кино Линча с симфонической музыкой или абстрактной живописью, изначально лишенными адекватного словесного выражения. Режиссер и сам прибегает к таким аналогиям. Последнее десятилетие ознаменовалось для него началом самостоятельной композиторско-исполнительской карьеры[4], а синхронно с французской премьерой “ВНУТРЕННЕЙ ИМПЕРИИ” в парижском Фонде Картье открылась огромная ретроспективная выставка живописи Линча за последние 40 лет. Однако любой музыкальный или арт-критик скажет, что сколь угодно авангардную картину или симфонию можно проанализировать и понять. Линч, конечно, не дает простых ответов на множащиеся с каждой его картиной вопросы. Он ищет их вместе со зрителями. В ходе поиска формируется художественный фильтр, который помогает преодолеть проклятие “иллюстрированного текста”, довлеющего над кинематографом с момента его изобретения.

• Что значат слова “ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ” (inland empire)? Это явно не географическое название, хоть в Калифорнии существует местность под таким названием.

Началось все с того, что однажды, когда работа над фильмом вовсю шла, я разговорился с исполнительницей главной роли Лорой Дерн. Она рассказывала про своего мужа, который родом из этого местечка, недалеко от Лос-Анджелеса. В ту минуту, когда я услышал словосочетание Inland Empire, я перестал искать и думать и сразу осознал: вот оно – название для фильма. Означать оно может что угодно… Кстати, уже после того, как я решил, что фильм будет называться “ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ”, и лучше для него названия не найти, мне как-то позвонил мой брат. Он сказал, что делал уборку в небольшом домике в Монтане, принадлежащем моим родителям, и нашел там в подвале детский блокнот. Это был мой блокнот, принадлежавший мне, когда мне было лет пять, или около того. Брат прислал альбом, я его раскрыл и под первой же картинкой с изображением Вашингтона обнаружил подпись: Inland Empire.

• Ходят легенды, что вы сняли этот фильм вообще без сценария…

Нет-нет-нет, ничего подобного. Не верьте всему, что вам скажут. Каждая сцена была тщательнейшим образом записана в сценарии прежде, чем мы провели кастинг и начали съемки. Каждая, одна за другой. Иначе бы я и не приступал к работе. Но сценарий состоит из страниц, и актеры получали от меня не сценарий, но страницы со своими репликами! Им этого было достаточно.

• Каждый следующий ваш фильм непохож на предыдущий, однако ваши постоянные зрители запросто вычленяют в них общие мотивы и темы. Значит ли это, что вас беспокоят и интересуют одни и те же материи, с которыми вы пытаетесь разобраться из картины в картину?

Для меня фильм не имеет ничего общего с походом к психоаналитику. Фильм рождается на свет, когда ко мне приходят идеи, а идеи – это дары свыше. Когда к тебе приходит идея, в которую ты влюбляешься, это столь прекрасное ощущение, что с ним приходит и понимание того, как идея превратится в кино. Все мы – такие разные, и никто не гарантирует, что вы влюбитесь в идею, которая понравилась мне. Но влюбленность в идею – странное, необъяснимое явление. В каждой идее скрыто столь многое, что я сразу начинаю размышлять о том, как эту идею можно передать средствами кинематографа. Она начинает складываться в единое целое из фрагментов. Сперва я сам не понимаю, как именно фрагменты сложатся друг с другом. Безумно странное ощущение: будто у тебя есть целая куча фрагментов одного паззла, но нет ключа, и ты не представляешь себе картинку, которая получится из этих кусочков. Понемногу ты начинаешь говорить себе: “Что-то происходит, оно складывается”. Затем к одной идее прибавляется другая, и так рождается фильм. Правда, изредка я вижу всю картину целиком, а уже затем дроблю ее на фрагменты. Но на этот раз все началось с разрозненных фрагментов.

• Вы же утверждаете, что у вас был написанный сценарий? То есть, до начала съемок картина все-таки была целой?

Нет, не была. Возможно, в истории случалось так, что к тому или иному автору идея приходила сразу и целиком, в виде озарения: паф, и он изложил ее на бумаге, от и до. Но это случается крайне редко. Вместо озарения к тебе приходят фрагменты, а твоя работа – собрать их и соединить друг с другом. Вне себя от тревоги, ты перемещаешь их по-разному, ищешь и пробуешь самые сумасшедшие комбинации. Одного, окончательного способа не существует. Однако существует поле, на котором все фрагменты сложатся воедино. Его поиск – моя задача. Это единое поле – тот абсолют, поисками которого всю жизнь занимался Эйнштейн. Оно действительно существует, это доказано физиками! Это факт, и в нем скрыта подлинная магия. Когда ты становишься на это поле, ты способен управлять идеями и отделять их друг от друга: вот это – маленькая синяя идея, а это – серебристая с красными точками. Как они связаны? Ты работаешь без остановки, пока не понимаешь: они связаны. Здесь рождается сюжет.

• Но откуда приходят эти фрагменты, эти идеи? Из темноты подсознания?

Не из темноты, а из твоих представлений о природе времени, о мире. Мир, который мы ощущаем и обдумываем, рождает идеи. Все они – тут, рядом, рукой подать. Надо только встретиться с ними. Тьма окружает нас, но идея помогает выплыть на поверхность и покинуть тьму. Контраст между тьмой и светом и превращается в историю, которую ты собираешься рассказать.

А средства для того, чтобы ее рассказать, откуда приходят они? Оттуда же – из идей. Ты ищешь нужное тебе место, где будет происходить действие, – или создаешь это место сам.

• Многие обвиняют вас в том, что традиционных историй вы в кино больше не рассказываете…

“ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ” совершенно традиционна. Я потерял интерес ко многому, но не к сюжетам.

• Будем смотреть фактам в лицо: зрители путаются и теряются. Вас это не смущает?

С какой стати? Будь верен своим идеям и передавай их так верно, как можешь, не теряя ни одного элемента. Если ты чувствуешь, что сделал все верно, то есть шанс, что это чувство передастся и остальным. Вот в чем фокус. Если ты пытаешься угадать чувства и пожелания незнакомой тебе аудитории, ты проиграл. Ты должен жить с тем, что делаешь, и смириться с тем, что не знаешь, к какому результату придешь. И не изменять идеям.

• Вероятно, зритель и не должен понимать ваши фильмы – как не должен понимать музыку, которая не предполагает возможности однозначной трактовки.

Зритель понимает, но понимает по-иному, и это понимание прекраснее всего! Когда вы видите абстрактную картину, внутри вас что-то происходит. То же самое случается с тем, кто смотрит мой фильм. Но мне не доверяют именно потому, что я снимаю кино, а не пишу картины: от фильма ждут поверхностного и последовательного сюжета. Однако человек может понять гораздо больше, чем ему кажется. Просто иногда он не в состоянии передать это понимание словами – хотя чувствует, что понимает.

• Чувство и понимание, по-вашему, близкие вещи?

Все объясняет интуиция. Если вы доверяетесь ей, чувства приравниваются к пониманию. Ты видишь или слушаешь что-то новое, и понимание приходит само собой.

• Вас не смущает, что, несмотря на все ваши призывы, – “включите интуицию, отключите здравый смысл”, – сразу после первых прокатных показов вашего фильма в Интернете появились подробнейшие объяснения каждой детали, десятки трактовок?

Интернет обнажает мысли людей. Раньше люди собирались после просмотра в небольшие группки и обсуждали увиденное. Никто, кроме них самих, не мог этого услышать. Сегодня мысли зрителей – в Интернете, в открытом доступе, и это прекрасно. Ты говоришь себе: “С этим объяснением я не согласен, ничего подобного я не подразумевал”, – но это обычное дело. Чужие трактовки ничего не могут испортить. Однако в самом начале зритель должен пережить фильм наедине с самим собой, и меня расстраивает лишь то, когда он идет в кинотеатр подготовленным к чему-то: его ожидания могут быть обмануты.

• Как сказалась на “ВНУТРЕННЕЙ ИМПЕРИИ” работа над вашим официальным сайтом, специально для которого вы сняли несколько мини-сериалов?

Интернет повлиял на меня нешуточно. Благодаря ему я и начал работать с цифровой камерой.

• Оттуда же в фильме появились и люди-кролики. Ведь бессмысленно спрашивать вас о том, что они означают?

Представления о животных, похожих на людей, стары как мир. Помню, как однажды я набросал на листе бумаги контур уютной комнаты с мебелью и обоями, напоминающими о 1940-х годах, и там поселились эти кролики. А что они значат и откуда взялись, я сам понятия не имею.

“ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ” – не только фильм, который трудно понять, но и фильм о понимании. Недаром первые его реплики произносятся на польском языке, незнакомом большей части аудитории, сбивающем с толка; диалоги фильма ведутся на разных языках и исключают вероятность полностью адекватного контакта. Чаще других повторяется фраза “Я не понимаю”. Мужчина и женщина в самом начале картины ищут ключ. Он закрывает ее в гостиничном номере, где она обречена сидеть на диване, роняя бессильные слезы, и участвовать в односторонней коммуникации, смотря на экран телевизора. Плачущая девушка-пленница приравнена к зрителю, также вынужденному воспринимать череду предлагаемых образов без надежды на расшифровку.

В этом фильме замкнутых пространств нет привычных Линчу кадров шоссе, ведущего в темную неопределенность, – зато хватает узких коридоров, подземных переходов, темных лестниц, тесных спален, тупиков. Чем меньше места – чем страшнее, и самые жуткие моменты героиня испытывает, оказавшись в постели с любимым человеком, под одеялом (эта фобия из сна – утонуть, затеряться в собственной кровати – преследует Линча со времен первого фильма). Галлюцинации плодятся будто от нехватки воздуха; любой open air оборачивается иллюзией, декорацией – будь то лес или Сансет-бульвар. В финале, однако, комната с пленницей отпирается, и это дает катарсический эффект. Так и зритель должен, по замыслу Линча, достигнуть понимания. Пусть не строго рационального, а интуитивного. Для такого типа понимания в фильме есть определение: “Уметь управляться с животными”, – то есть, говорить с ними на одном языке, не подлежащем переводу.

Чтобы войти в этот дискурс, нужен определенный навык, но Линч не дает подготовиться. Сразу следом за польской гостиницей на экране является еще одна закрытая комната, где обитают таинственные кролики. За видимостью человеческого быта (они гладят белье, отдыхают на диване, беседуют) скрываются “нечеловеческие” знания. Прямой передаче они не подлежат. Трудно найти явный смысл в тех фразах, которыми, как в театре абсурда, обмениваются кролики[5]. Первая реплика: “Однажды я узнаю… ” не случайно относит момент узнавания в неопределенное будущее – в настоящем смысл слов непостижим. Как в телешоу (а пленница видит кроликов на телеэкране), периодически в ответ на слова, даже отдаленно не напоминающие шутку, возникает закадровый смех зала. Линч иронизирует над рефлексами аудитории, ждущей и требующей немедленного объяснения (и попадает в точку: на российской премьере зрители встречали хохотом появление кроликов). Меж тем, каждое слово длинноухих оракулов – ключ к другим сегментам фильма. Воспользоваться им нельзя лишь в силу недоразумения, временной нестыковки: не случайно кролики спрашивают друг друга, который час. “ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ” многослойна, все ее уровни связаны друг с другом, но отсутствие синхронизации не сразу позволяет увидеть эту связь. Так, кульминационное событие сюжета отнесено на конкретный момент, но на одном уровне он будет соответствовать полуночи, а на другом стрелки часов покажут 9.45. Возникает эффект разницы временных поясов, эдакий jet lag, вызывающий головокружение при просмотре. Еще один обман рефлексов.

Обитатели “ВНУТРЕННЕЙ ИМПЕРИИ” постоянно путаются в воспоминаниях: забывают о настоящем, не подозревают о прошлом, прекрасно помнят будущее. Линч деспотично требует досмотреть свой фильм до конца, а потом, возможно, повторить просмотр – иначе времена никогда не смогут согласоваться друг с другом, “ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ” тестирует зрителя не на эмоциональную восприимчивость (без которой вообще бессмысленно смотреть любой фильм Линча), а на внимание и память. Но как бы щедро ты ни был одарен этими качествами, с каждым разом “ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ” будет открывать новые грани. Это редкий, если не единственный в истории, фильм, гарантированно дающий радость многократного понимания: будто детектив с множеством развязок, который можно перечитывать бесконечно. Как и в случае с детективом, пересказ развязки лишает удовольствия от чтения (то есть просмотра). Именно поэтому, а отнюдь не по причине “принципиальной необъяснимости” фильма, хочется воздержаться от трактовок.

“ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ” – самый свободный фильм Линча. Он снимал его, сколько хотел: пять лет. Где хотел: в любимом Лос-Анджелесе и заснеженной Польше, куда Линч ездит ежегодно на фестиваль операторского искусства и где фотографирует индустриальные пейзажи. Как хотел: вволю пользуясь новой для себя цифровой камерой. Впервые стал оператором, монтажером и звукорежиссером своего фильма. Сам работал над звуковой дорожкой, не только подбирая фрагменты чужих мелодий (от Пендерецкого с Лютославским до американского альтернативщика Веск’а) и доводя до совершенства пугающие шумовые эффекты, но и включив в саундтрек блюзы собственного сочинения – в них он играет на гитаре и поет. Впервые с середины 1980-х в титрах фильма Линча не значится имя Анджело Бадаламенти. Длительность финальной версии (3 часа!) определялась не волей продюсеров, а решением режиссера, прибавившего к расширенным правам расширенные обязательства: Линч взял на себя прокат “ВНУТРЕННЕЙ ИМПЕРИИ” на самой трудной территории – в Штатах. И в довершение всего потребовал, чтобы заголовок писался исключительно прописными буквами.

Это итог, сумма всех предыдущих слагаемых. От “Головы-ластика” здесь бескомпромиссность, абсурдизм и “мысль семейная”. От “Человека-слона” – деформация личности, внешняя и внутренняя. От “Дюны” эпика: “Внутренняя империя” – тоже целая планета, где под мнимым однообразием пустынного пейзажа скрыты подземные миры. От “Синего бархата” – вуайеризм, плюс тонкая грань между любовью и вожделением. От “Диких сердцем” – прежде всего, открытая Линчем потрясающая актриса Лора Дерн. Впервые явленная в “Синем бархате”, она солирует в двух картинах, принесших режиссеру высшие трофеи в Каннах и Венеции. От “Твин Пикса”, сериала и полнометражного фильма, – ангелы и демоны одной женщины, финальное преображение мужчины, красные занавески. От “Номера в отеле” – замкнутость гостиничного ада. От “Прямого эфира” – идиотизм телешоу. От “Шоссе в никуда” – фатализм, двойники, предсказание будущего, лента Мебиуса в сюжете и видео как инструмент проникновения в душу. От “Простой истории” – целеустремленность героя, проходящего путь до конца. От “Малхолланд Драйв” – ревность, амнезия, Голливуд.

Однако “ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ” – ни в коей мере не каталог былых достижений, не спрессованная в трех часах тридцатилетняя карьера, не компромиссная смесь былых открытий. Не среднестатистический Линч. Напротив, Линч новый, радикальный, небывалый, доведенный до крайности. Апофеоз субъективности, разрастающейся до размеров объективного мира. Центральная звезда солнечной системы, вокруг которой вращаются планеты, открытые режиссером-демиургом ранее. Ландшафт светила формируют обломки астероидов. Например, 50-минутного авангардного сериала “Кролики”, созданного Линчем для своего Интернет-сайта, от которого во “ВНУТРЕННЕЙ ИМПЕРИИ” осталось в общей сложности едва ли пять минут. Или заявленного на том же сайте Интернет-фильма “AXX°NN”, так и не показанного, но постоянно всплывающего во “ВНУТРЕННЕЙ ИМПЕРИИ” на правах знака – указателя, стрелки, ведущей к очередному повороту сюжета.

Масштаб диктует тему. Точнее, центральную для Линча проблему понимания. Можно счесть ее решение прерогативой зрителей, которые сами должны определиться – под силу ли им постичь, что хотел сказать гений, к фамилии которого все чаще прибавляют спасительный эпитет “культовый”, и следует ли вообще стремиться к постижению. Культ есть культ – можно поклоняться, а понимать, вроде, не обязательно. Ведь так соблазнительно сравнить кино Линча с симфонической музыкой или абстрактной живописью, изначально лишенными адекватного словесного выражения. Режиссер и сам прибегает к таким аналогиям. Последнее десятилетие ознаменовалось для него началом самостоятельной композиторско-исполнительской карьеры[4], а синхронно с французской премьерой “ВНУТРЕННЕЙ ИМПЕРИИ” в парижском Фонде Картье открылась огромная ретроспективная выставка живописи Линча за последние 40 лет. Однако любой музыкальный или арт-критик скажет, что сколь угодно авангардную картину или симфонию можно проанализировать и понять. Линч, конечно, не дает простых ответов на множащиеся с каждой его картиной вопросы. Он ищет их вместе со зрителями. В ходе поиска формируется художественный фильтр, который помогает преодолеть проклятие “иллюстрированного текста”, довлеющего над кинематографом с момента его изобретения.

• Что значат слова “ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ” (inland empire)? Это явно не географическое название, хоть в Калифорнии существует местность под таким названием.

Началось все с того, что однажды, когда работа над фильмом вовсю шла, я разговорился с исполнительницей главной роли Лорой Дерн. Она рассказывала про своего мужа, который родом из этого местечка, недалеко от Лос-Анджелеса. В ту минуту, когда я услышал словосочетание Inland Empire, я перестал искать и думать и сразу осознал: вот оно – название для фильма. Означать оно может что угодно… Кстати, уже после того, как я решил, что фильм будет называться “ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ”, и лучше для него названия не найти, мне как-то позвонил мой брат. Он сказал, что делал уборку в небольшом домике в Монтане, принадлежащем моим родителям, и нашел там в подвале детский блокнот. Это был мой блокнот, принадлежавший мне, когда мне было лет пять, или около того. Брат прислал альбом, я его раскрыл и под первой же картинкой с изображением Вашингтона обнаружил подпись: Inland Empire.

• Ходят легенды, что вы сняли этот фильм вообще без сценария…

Нет-нет-нет, ничего подобного. Не верьте всему, что вам скажут. Каждая сцена была тщательнейшим образом записана в сценарии прежде, чем мы провели кастинг и начали съемки. Каждая, одна за другой. Иначе бы я и не приступал к работе. Но сценарий состоит из страниц, и актеры получали от меня не сценарий, но страницы со своими репликами! Им этого было достаточно.

• Каждый следующий ваш фильм непохож на предыдущий, однако ваши постоянные зрители запросто вычленяют в них общие мотивы и темы. Значит ли это, что вас беспокоят и интересуют одни и те же материи, с которыми вы пытаетесь разобраться из картины в картину?

Для меня фильм не имеет ничего общего с походом к психоаналитику. Фильм рождается на свет, когда ко мне приходят идеи, а идеи – это дары свыше. Когда к тебе приходит идея, в которую ты влюбляешься, это столь прекрасное ощущение, что с ним приходит и понимание того, как идея превратится в кино. Все мы – такие разные, и никто не гарантирует, что вы влюбитесь в идею, которая понравилась мне. Но влюбленность в идею – странное, необъяснимое явление. В каждой идее скрыто столь многое, что я сразу начинаю размышлять о том, как эту идею можно передать средствами кинематографа. Она начинает складываться в единое целое из фрагментов. Сперва я сам не понимаю, как именно фрагменты сложатся друг с другом. Безумно странное ощущение: будто у тебя есть целая куча фрагментов одного паззла, но нет ключа, и ты не представляешь себе картинку, которая получится из этих кусочков. Понемногу ты начинаешь говорить себе: “Что-то происходит, оно складывается”. Затем к одной идее прибавляется другая, и так рождается фильм. Правда, изредка я вижу всю картину целиком, а уже затем дроблю ее на фрагменты. Но на этот раз все началось с разрозненных фрагментов.

• Вы же утверждаете, что у вас был написанный сценарий? То есть, до начала съемок картина все-таки была целой?

Нет, не была. Возможно, в истории случалось так, что к тому или иному автору идея приходила сразу и целиком, в виде озарения: паф, и он изложил ее на бумаге, от и до. Но это случается крайне редко. Вместо озарения к тебе приходят фрагменты, а твоя работа – собрать их и соединить друг с другом. Вне себя от тревоги, ты перемещаешь их по-разному, ищешь и пробуешь самые сумасшедшие комбинации. Одного, окончательного способа не существует. Однако существует поле, на котором все фрагменты сложатся воедино. Его поиск – моя задача. Это единое поле – тот абсолют, поисками которого всю жизнь занимался Эйнштейн. Оно действительно существует, это доказано физиками! Это факт, и в нем скрыта подлинная магия. Когда ты становишься на это поле, ты способен управлять идеями и отделять их друг от друга: вот это – маленькая синяя идея, а это – серебристая с красными точками. Как они связаны? Ты работаешь без остановки, пока не понимаешь: они связаны. Здесь рождается сюжет.

• Но откуда приходят эти фрагменты, эти идеи? Из темноты подсознания?

Не из темноты, а из твоих представлений о природе времени, о мире. Мир, который мы ощущаем и обдумываем, рождает идеи. Все они – тут, рядом, рукой подать. Надо только встретиться с ними. Тьма окружает нас, но идея помогает выплыть на поверхность и покинуть тьму. Контраст между тьмой и светом и превращается в историю, которую ты собираешься рассказать.

А средства для того, чтобы ее рассказать, откуда приходят они? Оттуда же – из идей. Ты ищешь нужное тебе место, где будет происходить действие, – или создаешь это место сам.

• Многие обвиняют вас в том, что традиционных историй вы в кино больше не рассказываете…

“ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ” совершенно традиционна. Я потерял интерес ко многому, но не к сюжетам.

• Будем смотреть фактам в лицо: зрители путаются и теряются. Вас это не смущает?

С какой стати? Будь верен своим идеям и передавай их так верно, как можешь, не теряя ни одного элемента. Если ты чувствуешь, что сделал все верно, то есть шанс, что это чувство передастся и остальным. Вот в чем фокус. Если ты пытаешься угадать чувства и пожелания незнакомой тебе аудитории, ты проиграл. Ты должен жить с тем, что делаешь, и смириться с тем, что не знаешь, к какому результату придешь. И не изменять идеям.

• Вероятно, зритель и не должен понимать ваши фильмы – как не должен понимать музыку, которая не предполагает возможности однозначной трактовки.

Зритель понимает, но понимает по-иному, и это понимание прекраснее всего! Когда вы видите абстрактную картину, внутри вас что-то происходит. То же самое случается с тем, кто смотрит мой фильм. Но мне не доверяют именно потому, что я снимаю кино, а не пишу картины: от фильма ждут поверхностного и последовательного сюжета. Однако человек может понять гораздо больше, чем ему кажется. Просто иногда он не в состоянии передать это понимание словами – хотя чувствует, что понимает.

• Чувство и понимание, по-вашему, близкие вещи?

Все объясняет интуиция. Если вы доверяетесь ей, чувства приравниваются к пониманию. Ты видишь или слушаешь что-то новое, и понимание приходит само собой.

• Вас не смущает, что, несмотря на все ваши призывы, – “включите интуицию, отключите здравый смысл”, – сразу после первых прокатных показов вашего фильма в Интернете появились подробнейшие объяснения каждой детали, десятки трактовок?

Интернет обнажает мысли людей. Раньше люди собирались после просмотра в небольшие группки и обсуждали увиденное. Никто, кроме них самих, не мог этого услышать. Сегодня мысли зрителей – в Интернете, в открытом доступе, и это прекрасно. Ты говоришь себе: “С этим объяснением я не согласен, ничего подобного я не подразумевал”, – но это обычное дело. Чужие трактовки ничего не могут испортить. Однако в самом начале зритель должен пережить фильм наедине с самим собой, и меня расстраивает лишь то, когда он идет в кинотеатр подготовленным к чему-то: его ожидания могут быть обмануты.

• Как сказалась на “ВНУТРЕННЕЙ ИМПЕРИИ” работа над вашим официальным сайтом, специально для которого вы сняли несколько мини-сериалов?

Интернет повлиял на меня нешуточно. Благодаря ему я и начал работать с цифровой камерой.

• Оттуда же в фильме появились и люди-кролики. Ведь бессмысленно спрашивать вас о том, что они означают?

Представления о животных, похожих на людей, стары как мир. Помню, как однажды я набросал на листе бумаги контур уютной комнаты с мебелью и обоями, напоминающими о 1940-х годах, и там поселились эти кролики. А что они значат и откуда взялись, я сам понятия не имею.

“ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ” – не только фильм, который трудно понять, но и фильм о понимании. Недаром первые его реплики произносятся на польском языке, незнакомом большей части аудитории, сбивающем с толка; диалоги фильма ведутся на разных языках и исключают вероятность полностью адекватного контакта. Чаще других повторяется фраза “Я не понимаю”. Мужчина и женщина в самом начале картины ищут ключ. Он закрывает ее в гостиничном номере, где она обречена сидеть на диване, роняя бессильные слезы, и участвовать в односторонней коммуникации, смотря на экран телевизора. Плачущая девушка-пленница приравнена к зрителю, также вынужденному воспринимать череду предлагаемых образов без надежды на расшифровку.

В этом фильме замкнутых пространств нет привычных Линчу кадров шоссе, ведущего в темную неопределенность, – зато хватает узких коридоров, подземных переходов, темных лестниц, тесных спален, тупиков. Чем меньше места – чем страшнее, и самые жуткие моменты героиня испытывает, оказавшись в постели с любимым человеком, под одеялом (эта фобия из сна – утонуть, затеряться в собственной кровати – преследует Линча со времен первого фильма). Галлюцинации плодятся будто от нехватки воздуха; любой open air оборачивается иллюзией, декорацией – будь то лес или Сансет-бульвар. В финале, однако, комната с пленницей отпирается, и это дает катарсический эффект. Так и зритель должен, по замыслу Линча, достигнуть понимания. Пусть не строго рационального, а интуитивного. Для такого типа понимания в фильме есть определение: “Уметь управляться с животными”, – то есть, говорить с ними на одном языке, не подлежащем переводу.

Чтобы войти в этот дискурс, нужен определенный навык, но Линч не дает подготовиться. Сразу следом за польской гостиницей на экране является еще одна закрытая комната, где обитают таинственные кролики. За видимостью человеческого быта (они гладят белье, отдыхают на диване, беседуют) скрываются “нечеловеческие” знания. Прямой передаче они не подлежат. Трудно найти явный смысл в тех фразах, которыми, как в театре абсурда, обмениваются кролики[5]. Первая реплика: “Однажды я узнаю… ” не случайно относит момент узнавания в неопределенное будущее – в настоящем смысл слов непостижим. Как в телешоу (а пленница видит кроликов на телеэкране), периодически в ответ на слова, даже отдаленно не напоминающие шутку, возникает закадровый смех зала. Линч иронизирует над рефлексами аудитории, ждущей и требующей немедленного объяснения (и попадает в точку: на российской премьере зрители встречали хохотом появление кроликов). Меж тем, каждое слово длинноухих оракулов – ключ к другим сегментам фильма. Воспользоваться им нельзя лишь в силу недоразумения, временной нестыковки: не случайно кролики спрашивают друг друга, который час. “ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ” многослойна, все ее уровни связаны друг с другом, но отсутствие синхронизации не сразу позволяет увидеть эту связь. Так, кульминационное событие сюжета отнесено на конкретный момент, но на одном уровне он будет соответствовать полуночи, а на другом стрелки часов покажут 9.45. Возникает эффект разницы временных поясов, эдакий jet lag, вызывающий головокружение при просмотре. Еще один обман рефлексов.

Обитатели “ВНУТРЕННЕЙ ИМПЕРИИ” постоянно путаются в воспоминаниях: забывают о настоящем, не подозревают о прошлом, прекрасно помнят будущее. Линч деспотично требует досмотреть свой фильм до конца, а потом, возможно, повторить просмотр – иначе времена никогда не смогут согласоваться друг с другом, “ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ” тестирует зрителя не на эмоциональную восприимчивость (без которой вообще бессмысленно смотреть любой фильм Линча), а на внимание и память. Но как бы щедро ты ни был одарен этими качествами, с каждым разом “ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ” будет открывать новые грани. Это редкий, если не единственный в истории, фильм, гарантированно дающий радость многократного понимания: будто детектив с множеством развязок, который можно перечитывать бесконечно. Как и в случае с детективом, пересказ развязки лишает удовольствия от чтения (то есть просмотра). Именно поэтому, а отнюдь не по причине “принципиальной необъяснимости” фильма, хочется воздержаться от трактовок.