Страница:

Рассмотренные особенности мозговой организации речевых процессов, возможно, связаны с половыми различиями в развитии вербального интеллекта. По данным психологов, у женщин по сравнению с мужчинами вербальный интеллект развит лучше. Превосходство женщин в развитии речевых функций начинается с детского возраста, навыками чтения девочки овладевают раньше мальчиков. В дальнейшем речь девочек и женщин, как правило, богаче и по словарному запасу, и по грамматическому строю. Женщины обнаруживают более высокие показатели вербальной памяти, чем мужчины, что может быть обусловлено большей скоростью межполушарного переноса информации у женщин по сравнению с мужчинами.

Выраженная межполушарная симметрия у женщин также может лежать в основе легкости перехода с доминирования левого полушария на правое и наоборот, т. е. обусловливает изменение соотношения левополушарных и правополушарных стратегий. Возможно, эта функциональная особенность мозга позволяет женщинам успешно использовать различные способы восприятия и мышления, что обеспечивает большую приспособляемость к изменениям условий жизни.

В то же время необходимо учитывать, что рассмотренные представления о половых различиях в латерализации психических функций нельзя считать общепризнанными. Существуют исследования, в которых не обнаружены половые отличия в мозговой организации когнитивных и эмоциональных процессов и которые свидетельствуют об отсутствии различий между полами в межполушарной асимметрии. Особенности межполушарного взаимодействия генетически запрограммированы, однако условия индивидуального развития способствуют или препятствуют их формированию. Возможны перестройки межполушарных взаимоотношений в процессе индивидуального развития человека под влиянием различных факторов, например ведущего вида деятельности.

Биологическая обусловленность отличий в эмоциональных и когнитивных процессах у мужчин и у женщин не является полностью доказанной, высказываемые суждения носят характер физиологически обоснованных гипотез. Необходимо отметить, что для выявления биологических предпосылок гендерных отличий важно изучение соотношения «генотип – среда» в межиндивидуальной вариативности психофизиологических характеристик. Очевидно, что если роль генотипа в межиндивидуальной вариативности характеристики высока, то сама характеристика отражает устойчивые особенности. Из анализа литературы ясно, что работы по изучению роли генотипа и среды в межиндивидуальной изменчивости практически отсутствуют. В отдельных исследованиях предпринимаются попытки провести сравнительное изучение роли биологических и социальных факторов в формировании индивидуально-психологических особенностей мужчин и женщин. Однако в этих работах обычно изучаются немногочисленные и гетерогенные группы мужчин и женщин с использованием разных методических подходов, что ограничивает возможности сопоставления и обобщения полученных результатов.

Таким образом, на соматическом уровне имеется ряд выраженных различий между мужчинами и женщинами. Однако эти свойства не являются ведущими в формировании высших психических функций и личностных особенностей индивидов. В психофизиологических свойствах половые различия не так четки и однозначны, как в соматических. В отношении целого ряда свойств такие отличия не выявлены. Это может быть обусловлено как отсутствием таких отличий, так и тем, что психофизиологические особенности, непосредственно связанные с биологическим полом, невелики и маскируются индивидуальной вариабельностью.

Биологический пол, скорее всего, является только одной из многих составляющих, которые определяют личностные особенности. Культурное наследие, уровень образования, ведущий вид деятельности, возраст через взаимодействие с фактором пола вносят существенный вклад в формирование поведенческих и личностных особенностей мужчин и женщин. Отсутствие выраженных половых различий в психофизиологических свойствах дает основание предполагать, что гендерная социализация, формирование маскулинного или фемининного типа личности и соответствующего стиля поведения имеет не столько универсально-биологическую, сколько социокультурную детерминацию.

Цель занятия

Основная цель данного занятия состоит в том, чтобы ознакомить студентов с современными данными о психофизиологических особенностях мужчин и женщин. Это даст возможность студентам лучше понять сложность соотношений между биологическими и психологическими характеристиками личности. Содержание занятия также позволит студентам четче осознать, что становление гендерной идентичности не имеет жестких биологических предписаний, что этот процесс осуществляется и направляется преимущественно с помощью социальных и культурных факторов.

Оснащение

Необходимое количество диагностических анкет, таблиц для обобщения психофизиологических характеристик мужчин и женщин, бланков-таблиц «Оценка ведущего полушария», листы нелинованной бумаги, секундомер.

Порядок работы

Этап 1. Вводный. Диагностическое анкетирование на тему «Что я думаю (знаю) о психофизиологических особенностях мужчин и женщин?»

Этап 2. Информационный. Обсуждение содержания материала по теме «Взаимосвязь биологических и психологических характеристик личности: гендерный аспект».

Этап 3. Исследование межполушарной асимметрии (определение ведущего полушария) у мужчин и у женщин.

Этап 4. Заключительный. Подведение итогов занятия.

Этап 1. Диагностическое анкетирование «Что я думаю (знаю) о психофизиологических особенностях мужчин и женщин»

Этап 2. Информационный

Этап 3. Исследование межполушарной асимметрии (определение ведущего полушария) у мужчин и у женщин

Этап 4. Заключительный. Подведение итогов занятия

Контрольные вопросы

Список литературы

Приложение 1

Приложение 2

Глава 4 Психология больших гендерных групп

Вводные замечания

Выраженная межполушарная симметрия у женщин также может лежать в основе легкости перехода с доминирования левого полушария на правое и наоборот, т. е. обусловливает изменение соотношения левополушарных и правополушарных стратегий. Возможно, эта функциональная особенность мозга позволяет женщинам успешно использовать различные способы восприятия и мышления, что обеспечивает большую приспособляемость к изменениям условий жизни.

В то же время необходимо учитывать, что рассмотренные представления о половых различиях в латерализации психических функций нельзя считать общепризнанными. Существуют исследования, в которых не обнаружены половые отличия в мозговой организации когнитивных и эмоциональных процессов и которые свидетельствуют об отсутствии различий между полами в межполушарной асимметрии. Особенности межполушарного взаимодействия генетически запрограммированы, однако условия индивидуального развития способствуют или препятствуют их формированию. Возможны перестройки межполушарных взаимоотношений в процессе индивидуального развития человека под влиянием различных факторов, например ведущего вида деятельности.

Биологическая обусловленность отличий в эмоциональных и когнитивных процессах у мужчин и у женщин не является полностью доказанной, высказываемые суждения носят характер физиологически обоснованных гипотез. Необходимо отметить, что для выявления биологических предпосылок гендерных отличий важно изучение соотношения «генотип – среда» в межиндивидуальной вариативности психофизиологических характеристик. Очевидно, что если роль генотипа в межиндивидуальной вариативности характеристики высока, то сама характеристика отражает устойчивые особенности. Из анализа литературы ясно, что работы по изучению роли генотипа и среды в межиндивидуальной изменчивости практически отсутствуют. В отдельных исследованиях предпринимаются попытки провести сравнительное изучение роли биологических и социальных факторов в формировании индивидуально-психологических особенностей мужчин и женщин. Однако в этих работах обычно изучаются немногочисленные и гетерогенные группы мужчин и женщин с использованием разных методических подходов, что ограничивает возможности сопоставления и обобщения полученных результатов.

Таким образом, на соматическом уровне имеется ряд выраженных различий между мужчинами и женщинами. Однако эти свойства не являются ведущими в формировании высших психических функций и личностных особенностей индивидов. В психофизиологических свойствах половые различия не так четки и однозначны, как в соматических. В отношении целого ряда свойств такие отличия не выявлены. Это может быть обусловлено как отсутствием таких отличий, так и тем, что психофизиологические особенности, непосредственно связанные с биологическим полом, невелики и маскируются индивидуальной вариабельностью.

Биологический пол, скорее всего, является только одной из многих составляющих, которые определяют личностные особенности. Культурное наследие, уровень образования, ведущий вид деятельности, возраст через взаимодействие с фактором пола вносят существенный вклад в формирование поведенческих и личностных особенностей мужчин и женщин. Отсутствие выраженных половых различий в психофизиологических свойствах дает основание предполагать, что гендерная социализация, формирование маскулинного или фемининного типа личности и соответствующего стиля поведения имеет не столько универсально-биологическую, сколько социокультурную детерминацию.

Цель занятия

Основная цель данного занятия состоит в том, чтобы ознакомить студентов с современными данными о психофизиологических особенностях мужчин и женщин. Это даст возможность студентам лучше понять сложность соотношений между биологическими и психологическими характеристиками личности. Содержание занятия также позволит студентам четче осознать, что становление гендерной идентичности не имеет жестких биологических предписаний, что этот процесс осуществляется и направляется преимущественно с помощью социальных и культурных факторов.

Оснащение

Необходимое количество диагностических анкет, таблиц для обобщения психофизиологических характеристик мужчин и женщин, бланков-таблиц «Оценка ведущего полушария», листы нелинованной бумаги, секундомер.

Порядок работы

Этап 1. Вводный. Диагностическое анкетирование на тему «Что я думаю (знаю) о психофизиологических особенностях мужчин и женщин?»

Этап 2. Информационный. Обсуждение содержания материала по теме «Взаимосвязь биологических и психологических характеристик личности: гендерный аспект».

Этап 3. Исследование межполушарной асимметрии (определение ведущего полушария) у мужчин и у женщин.

Этап 4. Заключительный. Подведение итогов занятия.

Этап 1. Диагностическое анкетирование «Что я думаю (знаю) о психофизиологических особенностях мужчин и женщин»

Цель данного этапа: актуализировать индивидуальные представления студентов о психофизиологических особенностях мужчин и женщин и о том, какими факторами эти отличия обусловлены – биологическими или социальными. Студентам предлагается ответить на вопросы анкеты (приложение 1).

Этап 2. Информационный

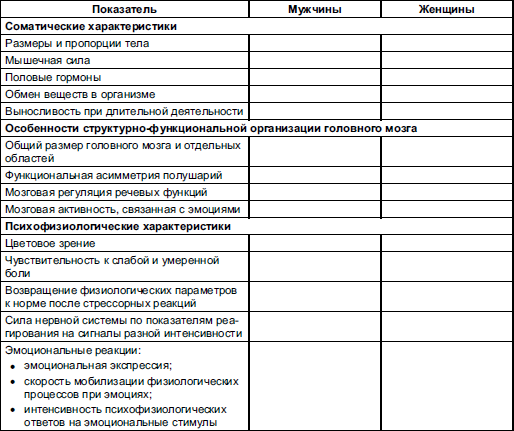

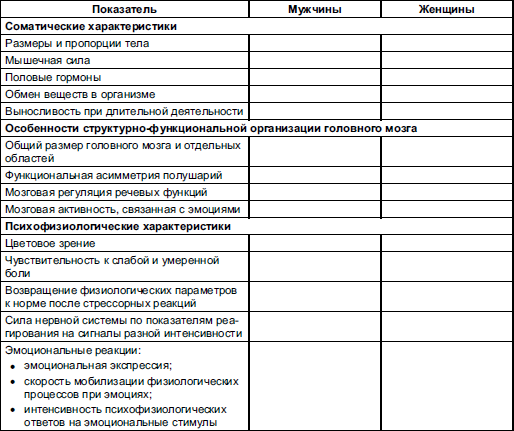

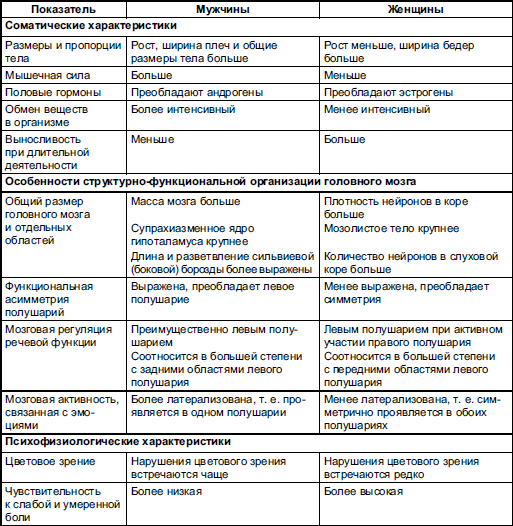

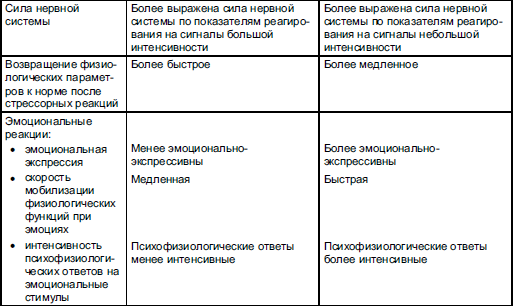

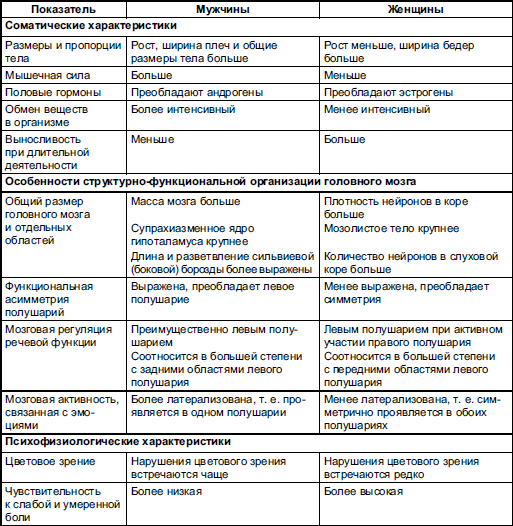

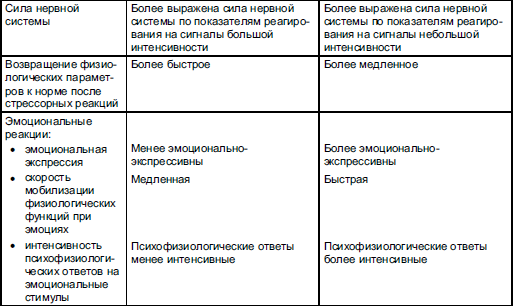

Цель данного этапа: ознакомление с теоретическим материалом по теме «Взаимосвязь биологических и психологических характеристик личности: гендерный аспект». Теоретический материал может представляться студентам в форме лекции, прочитанной преподавателем, или в виде текста, который они изучают самостоятельно. Учитывая информационную насыщенность теоретического материала, целесообразно предложить студентам составить краткий конспект. Для лучшего усвоения и закрепления полученных сведений о психофизиологических различиях между мужчинами и женщинами студентам предлагается заполнить табл. 1. (Пример правильного заполнения таблицы приведен в приложении 2.)

Этап 3. Исследование межполушарной асимметрии (определение ведущего полушария) у мужчин и у женщин

Цель этапа – определить доминирующее полушарие в группах мужчин и женщин. Сопоставить полученные результаты с данными о межполушарной асимметрии у мужчин и у женщин, рассмотренными на теоретическом этапе.

Полезные сведения

Функциональная асимметрия заключается в том, что при осуществлении одних психических функций доминирует левое полушарие, а других – правое. Правое полушарие контролирует двигательные функции левой половины тела, а левое – осуществляет аналогичный контроль правой половины тела. Левое полушарие ответственно за речь, анализ времени, осуществляет последовательную обработку сигналов, оно связано с анализом абстрактных признаков и логическим мышлением. Поскольку большинство людей являются правшами, т. е. правая рука является ведущей, левое полушарие считают ведущим по моторному контролю. Основные функции правого полушария – анализ пространственных признаков, параллельная обработка информации, образное мышление. Имеются данные о роли полушарий в формировании эмоций. Левое полушарие специализируется на формировании положительных эмоций, правое связано преимущественно с отрицательными эмоциями.

Таблица 1. Сравнительная характеристика психофизиологических особенностей мужчин и женщин

У каждого конкретного индивида может быть преобладание функций одного из полушарий, что находит отражение в особенностях познавательных процессов и эмоционально-личностной сфере [19]. Например, лица с преобладанием правого полушария чаще обнаруживают образный тип мышления, более успешно решают наглядно-образные задачи, имеют более высокие показатели нейротизма и тревожности. У левополушарных преобладает знаково-логическое мышление, положительные эмоциональные состояния. Особенности межполушарного взаимодействия генетически запрограммированы, однако условия индивидуального развития способствуют или препятствуют их нормальному формированию. Исследователи не пришли к единому мнению относительно половых особенностей межполушарного доминирования. Однако большинство авторов считает, что преобладание левого полушария у мужчин встречается чаще, чем у женщин. У женщин выявлено более активное взаимодействие между полушариями и доминирование одного (правого или левого) полушария менее выражено. Обобщенные психологические портреты людей с разными типами межполушарной асимметрии представлены ниже [15].

Левополушарный тип личности характеризуется доминированием использования правой руки в разнообразных бытовых, игровых и профессиональных действиях. Преобладает вербально-логическое мышление с последовательным, поэтапным решением конкретной проблемы. Возможно, поэтому представители левополушарного типа чаще встречаются среди специалистов технических профессий. В восприятии речи собеседника больше внимания обращают на ее смысловое содержание, чем на контекст или эмоциональную окраску. Эмоционально-личностная сфера характеризуется некоторым преобладанием положительных эмоций, что проявляется на всех уровнях эмоциональной реактивности – скорости опознания положительных эмоций, фоновом эмоциональном состоянии и субъективных оценках собственного эмоционального статуса. При этом интенсивность внешнего выражения эмоций скорее ниже, чем у правополушарных.

Правополушарный тип личности характеризуется иным набором психологических свойств. В двигательных действиях (особенно в бытовых) отмечается более или менее активное использование левой руки наряду с правой. Двигательные и когнитивные процессы у его представителей протекают медленнее, механизмы произвольного, волевого контроля психических процессов менее успешны. Преобладает образное, целостное восприятие. Пространственные представления характеризуются успешным восприятием и запоминанием взаимного расположения объектов. В организации и планировании деятельности важную роль играет опора на интуицию. В восприятии речи большее внимание обращается на ее эмоциональную окраску, метафоричность, контекст. Эмоционально-личностная сфера характеризуется доминированием отрицательной эмоциональной системы над положительной, более быстрым опознанием отрицательных эмоций, склонностью к негативным эмоциям при описании своего состояния. Лица с ведущим правым полушарием чаще встречаются среди представителей художественных профессий (музыкантов, певцов, художников, дизайнеров).

Существуют различные способы определения ведущего полушария – по ведущей руке, ведущему глазу, уху и др. В данной работе рекомендуется использовать комплексный метод определения доминирующего полушария, апробированный в нейропсихологических исследованиях [20]. Метод позволяет осуществлять экспресс-диагностику ведущего полушария по результатам выполнения нескольких проб, оценивающих ведущую руку, ведущий глаз и ведущую ногу.

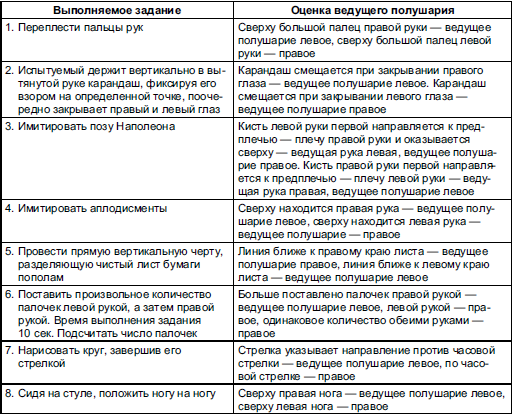

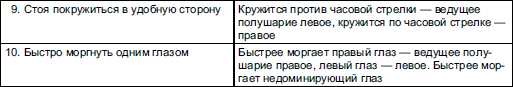

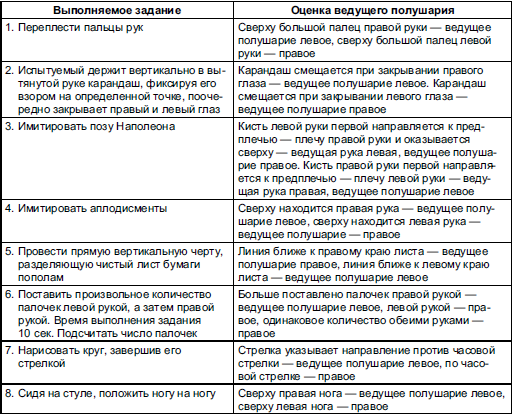

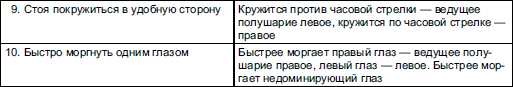

После теоретического знакомства с материалом, приведенным в разделе «Полезные сведения», студентам предлагается самостоятельно составить индивидуальные психофизиологические портреты и на основе этого сформулировать гипотезу о возможном доминировании правого или левого полушария. Затем выполняется исследование по определению ведущего полушария с применением предложенного комплексного метода. Студенты делятся на группы по два человека и попеременно выполняют роль исследователя и испытуемого. Испытуемому предлагается последовательно выполнить задания, затем по результатам тестирования определить ведущее полушарие. Задания и критерии оценки приведены в табл. 2.

Таблица 2. Оценка ведущего полушария

Итоговая оценка подсчитывается следующим образом: разница между суммой баллов левого и суммой баллов правого полушария умножается на 10. Результаты сопоставляются с приведенными нормативными данными.

Итоговая оценка подсчитывается следующим образом: разница между суммой баллов левого и суммой баллов правого полушария умножается на 10. Результаты сопоставляются с приведенными нормативными данными.

Если полученный показатель составляет:

1) больше или равен 30 —полное доминирование левого полушария;

2) от 10 до 30 —неполное доминирование левого полушария;

3) от 0 до -10 – неполное доминирование правого полушария;

4) ниже -10 —полное доминирование правого полушария.

Для уточнения оценки ведущего полушария можно попросить вспомнить, есть ли у обследованного среди близких родственников левши или амбидекстры (люди, активно использующие как правую, так и левую руку). Учитывая, что тип межполушарного доминирования в большинстве случаев наследуется, наличие родственников левшей или амбидекстров указывает на возможное доминирование правого полушария. Однако эти сведения следует рассматривать как дополнительные и основное внимание обращать на результаты, полученные при тестировании. При анализе индивидуальных данных студенты сопоставляют свой психофизиологический портрет с результатами экспресс-диагностики, определяют наличие или отсутствие совпадения полученных результатов, высказывают суждения о роли биологического фактора или индивидуального опыта. Например, у студентов, играющих на музыкальных инструментах, может быть выявлено активное использование левой руки и доминирование правого полушария, что скорее обусловлено влиянием специального длительного обучения, чем генетическими факторами.

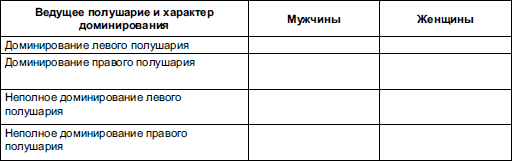

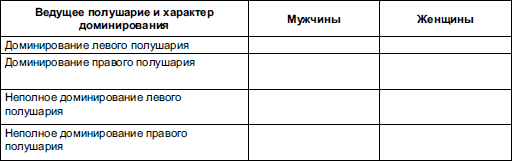

Результаты исследования, полученные в группе, записываются в табл. 3.

При анализе групповых данных следует обратить внимание на наличие или отсутствие различий, связанных с полом. В ходе выполнения задания могут быть получены данные, показывающие преобладание левополушарных как среди мужчин, так и среди женщин. В ходе обсуждения можно отметить, что вопрос о ведущем полушарии у мужчин и у женщин окончательно не решен и, следовательно, полученные данные согласуются с той или иной точкой зрения относительно данной проблемы.

Таблица 3. Результаты исследования доминирование правого или левого полушария у мужчин и женщин

Следует также обратить внимание на связь функциональной специализации полушарий с речевыми и познавательными процессами. Известно, что установленными психологическими различиями между полами являются превосходство женщин в развитии речевых функций и превосходство мужчин в зрительно-пространственных способностях. Отсутствие четких сведений о половых различиях в межполушарной специализации не дает оснований для признания приоритета биологического фактора в половой дифференциации способностей. По сравнению с биологической социокультурная детерминация различий играет более значимую роль в развитии зрительно-пространственных и речевых способностей как у мужчин, так и у женщин, т. е. сам по себе биологический пол не определяет жестко особенности психологических различий.

Полезные сведения

Функциональная асимметрия заключается в том, что при осуществлении одних психических функций доминирует левое полушарие, а других – правое. Правое полушарие контролирует двигательные функции левой половины тела, а левое – осуществляет аналогичный контроль правой половины тела. Левое полушарие ответственно за речь, анализ времени, осуществляет последовательную обработку сигналов, оно связано с анализом абстрактных признаков и логическим мышлением. Поскольку большинство людей являются правшами, т. е. правая рука является ведущей, левое полушарие считают ведущим по моторному контролю. Основные функции правого полушария – анализ пространственных признаков, параллельная обработка информации, образное мышление. Имеются данные о роли полушарий в формировании эмоций. Левое полушарие специализируется на формировании положительных эмоций, правое связано преимущественно с отрицательными эмоциями.

Таблица 1. Сравнительная характеристика психофизиологических особенностей мужчин и женщин

У каждого конкретного индивида может быть преобладание функций одного из полушарий, что находит отражение в особенностях познавательных процессов и эмоционально-личностной сфере [19]. Например, лица с преобладанием правого полушария чаще обнаруживают образный тип мышления, более успешно решают наглядно-образные задачи, имеют более высокие показатели нейротизма и тревожности. У левополушарных преобладает знаково-логическое мышление, положительные эмоциональные состояния. Особенности межполушарного взаимодействия генетически запрограммированы, однако условия индивидуального развития способствуют или препятствуют их нормальному формированию. Исследователи не пришли к единому мнению относительно половых особенностей межполушарного доминирования. Однако большинство авторов считает, что преобладание левого полушария у мужчин встречается чаще, чем у женщин. У женщин выявлено более активное взаимодействие между полушариями и доминирование одного (правого или левого) полушария менее выражено. Обобщенные психологические портреты людей с разными типами межполушарной асимметрии представлены ниже [15].

Левополушарный тип личности характеризуется доминированием использования правой руки в разнообразных бытовых, игровых и профессиональных действиях. Преобладает вербально-логическое мышление с последовательным, поэтапным решением конкретной проблемы. Возможно, поэтому представители левополушарного типа чаще встречаются среди специалистов технических профессий. В восприятии речи собеседника больше внимания обращают на ее смысловое содержание, чем на контекст или эмоциональную окраску. Эмоционально-личностная сфера характеризуется некоторым преобладанием положительных эмоций, что проявляется на всех уровнях эмоциональной реактивности – скорости опознания положительных эмоций, фоновом эмоциональном состоянии и субъективных оценках собственного эмоционального статуса. При этом интенсивность внешнего выражения эмоций скорее ниже, чем у правополушарных.

Правополушарный тип личности характеризуется иным набором психологических свойств. В двигательных действиях (особенно в бытовых) отмечается более или менее активное использование левой руки наряду с правой. Двигательные и когнитивные процессы у его представителей протекают медленнее, механизмы произвольного, волевого контроля психических процессов менее успешны. Преобладает образное, целостное восприятие. Пространственные представления характеризуются успешным восприятием и запоминанием взаимного расположения объектов. В организации и планировании деятельности важную роль играет опора на интуицию. В восприятии речи большее внимание обращается на ее эмоциональную окраску, метафоричность, контекст. Эмоционально-личностная сфера характеризуется доминированием отрицательной эмоциональной системы над положительной, более быстрым опознанием отрицательных эмоций, склонностью к негативным эмоциям при описании своего состояния. Лица с ведущим правым полушарием чаще встречаются среди представителей художественных профессий (музыкантов, певцов, художников, дизайнеров).

Существуют различные способы определения ведущего полушария – по ведущей руке, ведущему глазу, уху и др. В данной работе рекомендуется использовать комплексный метод определения доминирующего полушария, апробированный в нейропсихологических исследованиях [20]. Метод позволяет осуществлять экспресс-диагностику ведущего полушария по результатам выполнения нескольких проб, оценивающих ведущую руку, ведущий глаз и ведущую ногу.

После теоретического знакомства с материалом, приведенным в разделе «Полезные сведения», студентам предлагается самостоятельно составить индивидуальные психофизиологические портреты и на основе этого сформулировать гипотезу о возможном доминировании правого или левого полушария. Затем выполняется исследование по определению ведущего полушария с применением предложенного комплексного метода. Студенты делятся на группы по два человека и попеременно выполняют роль исследователя и испытуемого. Испытуемому предлагается последовательно выполнить задания, затем по результатам тестирования определить ведущее полушарие. Задания и критерии оценки приведены в табл. 2.

Таблица 2. Оценка ведущего полушария

Если полученный показатель составляет:

1) больше или равен 30 —полное доминирование левого полушария;

2) от 10 до 30 —неполное доминирование левого полушария;

3) от 0 до -10 – неполное доминирование правого полушария;

4) ниже -10 —полное доминирование правого полушария.

Для уточнения оценки ведущего полушария можно попросить вспомнить, есть ли у обследованного среди близких родственников левши или амбидекстры (люди, активно использующие как правую, так и левую руку). Учитывая, что тип межполушарного доминирования в большинстве случаев наследуется, наличие родственников левшей или амбидекстров указывает на возможное доминирование правого полушария. Однако эти сведения следует рассматривать как дополнительные и основное внимание обращать на результаты, полученные при тестировании. При анализе индивидуальных данных студенты сопоставляют свой психофизиологический портрет с результатами экспресс-диагностики, определяют наличие или отсутствие совпадения полученных результатов, высказывают суждения о роли биологического фактора или индивидуального опыта. Например, у студентов, играющих на музыкальных инструментах, может быть выявлено активное использование левой руки и доминирование правого полушария, что скорее обусловлено влиянием специального длительного обучения, чем генетическими факторами.

Результаты исследования, полученные в группе, записываются в табл. 3.

При анализе групповых данных следует обратить внимание на наличие или отсутствие различий, связанных с полом. В ходе выполнения задания могут быть получены данные, показывающие преобладание левополушарных как среди мужчин, так и среди женщин. В ходе обсуждения можно отметить, что вопрос о ведущем полушарии у мужчин и у женщин окончательно не решен и, следовательно, полученные данные согласуются с той или иной точкой зрения относительно данной проблемы.

Таблица 3. Результаты исследования доминирование правого или левого полушария у мужчин и женщин

Следует также обратить внимание на связь функциональной специализации полушарий с речевыми и познавательными процессами. Известно, что установленными психологическими различиями между полами являются превосходство женщин в развитии речевых функций и превосходство мужчин в зрительно-пространственных способностях. Отсутствие четких сведений о половых различиях в межполушарной специализации не дает оснований для признания приоритета биологического фактора в половой дифференциации способностей. По сравнению с биологической социокультурная детерминация различий играет более значимую роль в развитии зрительно-пространственных и речевых способностей как у мужчин, так и у женщин, т. е. сам по себе биологический пол не определяет жестко особенности психологических различий.

Этап 4. Заключительный. Подведение итогов занятия

На данном этапе подводятся итоги занятия, предлагается студентам сопоставить данные предварительного анкетирования с результатами выполнения заданий, определить, изменились ли их представления о биологических основах гендерных отличий. Возможные вопросы к студентам: что нового вы узнали в процессе занятия? как изменились ваши представления о биологической обусловленности отличий между мужчинами и женщинами?

Контрольные вопросы

1. Как взаимосвязаны понятия «пол» и «гендер»?

2. Что такое половой диморфизм?

3. Какие половые различия в соматических характеристиках могут влиять на социальное поведение мужчин и женщин?

4. В каких психофизиологических характеристиках мужчин и женщин выявлены значимые отличия, а в каких свойствах достоверных различий не установлено?

5. Какие психофизиологические характеристики подвержены влиянию социокультурных факторов?

6. Какая существует связь половых различий в познавательной сфере с функциональной специализацией полушарий мозга?

7. Какое значение имеет изучение половых различий в психофизиологической сфере для развития гендерной психологии?

2. Что такое половой диморфизм?

3. Какие половые различия в соматических характеристиках могут влиять на социальное поведение мужчин и женщин?

4. В каких психофизиологических характеристиках мужчин и женщин выявлены значимые отличия, а в каких свойствах достоверных различий не установлено?

5. Какие психофизиологические характеристики подвержены влиянию социокультурных факторов?

6. Какая существует связь половых различий в познавательной сфере с функциональной специализацией полушарий мозга?

7. Какое значение имеет изучение половых различий в психофизиологической сфере для развития гендерной психологии?

Список литературы

1. Амунц В. В. К вопросу об асимметрии структурной организации мозга мужчин и женщин. Функциональная межполушарная асимметрия. Хрестоматия / Ред. Н. Н. Боголепов, В. Ф. Фокин. – М.: Научный мир, 2004. С. 214–219.

2. Аруин А. С., Зациорский В. М. Эргономическая биомеханика. – М.: Машиностроение, 1989. – 252 с.

3. Булаева К. Б. Генетические основы психофизиологии человека. – М.: Наука, 1991. – 320 с.

4. Вольф Н. В., Разумникова О. М. Половой диморфизм функциональной организации мозга при обработке речевой информации. Функциональная межполушарная асимметрия. Хрестоматия / Ред. Н. Н. Боголепов, В. Ф. Фокин. – М.: Научный мир, 2004. С. 386–410.

5. Вудсон У., Коновер Д. Справочник по инженерной психологии для инженеров и художни-ков-конструкторов. – М.: Мир, 1968. – 518 с.

6. Голубев В. Л., Данилов Ал. Б., Данилов А. Б., Вейн А. М. Психосоциальные факторы, гендер и боль // Журнал неврологии и психиатрии. 2004. № 11. С. 70–73.

7. Доброхотова Т. А., Брагина Н. Н. Методологическое значение принципа симметрии в изучении функциональной организации человека. Функциональная межполушарная асимметрия. Хрестоматия / Ред. Н. Н. Боголепов, В. Ф. Фокин. – М.: Научный мир, 2004. С. 15–47.

8. Еремеева В. Д., Хризман Т. П. Мальчики и девочки: два разных мира. – М.: Линка-Пресс, 1998. – 182 с.

9. Жуков Д. А. Биологические основы поведения. Гуморальные механизмы. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – 455 с.

10. Ильин Е. 77. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. – СПб.: Питер, 2007. – 544 с.

11. КимураД. Половые различия в организации мозга // В мире науки. 1992. № 11–12. С. 73–80.

12. Начала физиологии: Учебник для вузов / Под ред. акад. А. Д. Ноздрачева. – СПб.: Лань, 2001.– 1088 с.

13. Николаева Е. Мужчина и женщина глазами психофизиолога // Потолок пола: Сб. статей / Под ред. Т. В. Барчуновой. – Новосибирск, 1998. С. 11–44.

14. Развитие психофизиологических функций взрослых людей (средняя взрослость) / Отв. ред. Б. Г. Ананьев, Е. И. Степанова. – М.: Педагогика, 1977.

15. Реброва Н. П., Чернышова М. 77. Функциональная асимметрия мозга человека и психические процессы. – СПб.: Речь, 2004. – 80 с.

16. Сапин М. Р., Сивоглазов В. И. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями детского организма): Учебное пособие. – М.: Академия, 1998. – 438 с.

17. Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Психология человека: Введение в психологию субъективности: Учебное пособие для вузов. – М.: Школа-Пресс, 1995.

18. Тартаковская И. Биологические аспекты и политические интерпретации: разделились беспощадно мы на женщин и мужчин // Гендер для «чайников». – М.: Звенья, 2006. – 260 с.

19. Хомская Е. Д., Ефимова И. В., Будыка Е. В., Ениколопова Е. В. Нейропсихология индивидуальных различий: Учебное пособие. – М.: Российское педагогическое агентство, 1998. – 281 с.

20. Яссман А. В., Данюков В. Н. Основы детской психопатологии. – М: Олимп ИНФРА-М, 1999. – 254 с.

21. Swaab D. Sexual differentiation of the brain and behavior // Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism. Vol. 21. Issue 3. September 2007. P. 431–444.

22. Wanger T. D., Luan Phan K., Liberson I., Taylor S. F. Valence, gender, and lateralization on functional brain anatomy in emotion: a mete-anaysis of findings from neuroimaging // Neuroimage. 2003. P. 1–19.

23. Witelson S. F., KigarD. L. Sylvian fissure morphology and asymmetry in man and women: bilateral differences in relation to handedness in men // Comp. Neurol. 1992. N 323. P. 326–340.

2. Аруин А. С., Зациорский В. М. Эргономическая биомеханика. – М.: Машиностроение, 1989. – 252 с.

3. Булаева К. Б. Генетические основы психофизиологии человека. – М.: Наука, 1991. – 320 с.

4. Вольф Н. В., Разумникова О. М. Половой диморфизм функциональной организации мозга при обработке речевой информации. Функциональная межполушарная асимметрия. Хрестоматия / Ред. Н. Н. Боголепов, В. Ф. Фокин. – М.: Научный мир, 2004. С. 386–410.

5. Вудсон У., Коновер Д. Справочник по инженерной психологии для инженеров и художни-ков-конструкторов. – М.: Мир, 1968. – 518 с.

6. Голубев В. Л., Данилов Ал. Б., Данилов А. Б., Вейн А. М. Психосоциальные факторы, гендер и боль // Журнал неврологии и психиатрии. 2004. № 11. С. 70–73.

7. Доброхотова Т. А., Брагина Н. Н. Методологическое значение принципа симметрии в изучении функциональной организации человека. Функциональная межполушарная асимметрия. Хрестоматия / Ред. Н. Н. Боголепов, В. Ф. Фокин. – М.: Научный мир, 2004. С. 15–47.

8. Еремеева В. Д., Хризман Т. П. Мальчики и девочки: два разных мира. – М.: Линка-Пресс, 1998. – 182 с.

9. Жуков Д. А. Биологические основы поведения. Гуморальные механизмы. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – 455 с.

10. Ильин Е. 77. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. – СПб.: Питер, 2007. – 544 с.

11. КимураД. Половые различия в организации мозга // В мире науки. 1992. № 11–12. С. 73–80.

12. Начала физиологии: Учебник для вузов / Под ред. акад. А. Д. Ноздрачева. – СПб.: Лань, 2001.– 1088 с.

13. Николаева Е. Мужчина и женщина глазами психофизиолога // Потолок пола: Сб. статей / Под ред. Т. В. Барчуновой. – Новосибирск, 1998. С. 11–44.

14. Развитие психофизиологических функций взрослых людей (средняя взрослость) / Отв. ред. Б. Г. Ананьев, Е. И. Степанова. – М.: Педагогика, 1977.

15. Реброва Н. П., Чернышова М. 77. Функциональная асимметрия мозга человека и психические процессы. – СПб.: Речь, 2004. – 80 с.

16. Сапин М. Р., Сивоглазов В. И. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями детского организма): Учебное пособие. – М.: Академия, 1998. – 438 с.

17. Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Психология человека: Введение в психологию субъективности: Учебное пособие для вузов. – М.: Школа-Пресс, 1995.

18. Тартаковская И. Биологические аспекты и политические интерпретации: разделились беспощадно мы на женщин и мужчин // Гендер для «чайников». – М.: Звенья, 2006. – 260 с.

19. Хомская Е. Д., Ефимова И. В., Будыка Е. В., Ениколопова Е. В. Нейропсихология индивидуальных различий: Учебное пособие. – М.: Российское педагогическое агентство, 1998. – 281 с.

20. Яссман А. В., Данюков В. Н. Основы детской психопатологии. – М: Олимп ИНФРА-М, 1999. – 254 с.

21. Swaab D. Sexual differentiation of the brain and behavior // Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism. Vol. 21. Issue 3. September 2007. P. 431–444.

22. Wanger T. D., Luan Phan K., Liberson I., Taylor S. F. Valence, gender, and lateralization on functional brain anatomy in emotion: a mete-anaysis of findings from neuroimaging // Neuroimage. 2003. P. 1–19.

23. Witelson S. F., KigarD. L. Sylvian fissure morphology and asymmetry in man and women: bilateral differences in relation to handedness in men // Comp. Neurol. 1992. N 323. P. 326–340.

Приложение 1

Анкета «Что я думаю (знаю) о психофизиологических особенностях мужчин и женщин»

1. Отметьте показатели, по которым мужчины и женщины отличаются:

1) размер головного мозга;

2) строение отдельных структур головного мозга;

3) мышечная сила;

4) ловкость движений;

5) общий обмен веществ в организме;

6) общая выносливость;

7) чувствительность к зрительным стимулам;

8) чувствительность к слуховым стимулам;

9) чувствительность к тактильным стимулам;

10) чувствительность к болевым стимулам;

11) зрительно-пространственные способности;

12) вербальные способности;

13) интенсивность эмоциональных реакций;

14) агрессивность;

15) способность адаптироваться к условиям окружающей среды;

16) способность адекватно реагировать в стрессовых ситуациях.

2. Отметьте те показатели, отличия по которым между мужчинами и женщинами обусловлены преимущественно биологическими факторами:

1) размер головного мозга;

2) строение отдельных структур головного мозга;

3) мышечная сила;

4) ловкость движений;

5) общий обмен веществ в организме;

6) общая выносливость;

7) чувствительность к зрительным стимулам;

8) чувствительность к слуховым стимулам;

9) чувствительность к тактильным стимулам;

10) чувствительность к болевым стимулам;

11) зрительно-пространственные способности;

12) вербальные способности;

13) интенсивность эмоциональных реакций;

14) агрессивность;

15) способность адаптироваться к условиям окружающей среды;

16) способность адекватно реагировать в стрессовых ситуациях.

3. Отметьте показатели, отличия по которым между мужчинами и женщинами обусловлены преимущественно социальными факторами:

1) размер головного мозга;

2) строение отдельных структур головного мозга;

3) мышечная сила;

4) ловкость движений;

5) общий обмен веществ в организме;

6) общая выносливость;

7) чувствительность к зрительным стимулам;

8) чувствительность к слуховым стимулам;

9) чувствительность к тактильным стимулам;

10) чувствительность к болевым стимулам;

11) зрительно-пространственные способности;

12) вербальные способности;

13) интенсивность эмоциональных реакций;

14) агрессивность;

15) способность адаптироваться к условиям окружающей среды;

16) способность адекватно реагировать в стрессовых ситуациях.

1. Отметьте показатели, по которым мужчины и женщины отличаются:

1) размер головного мозга;

2) строение отдельных структур головного мозга;

3) мышечная сила;

4) ловкость движений;

5) общий обмен веществ в организме;

6) общая выносливость;

7) чувствительность к зрительным стимулам;

8) чувствительность к слуховым стимулам;

9) чувствительность к тактильным стимулам;

10) чувствительность к болевым стимулам;

11) зрительно-пространственные способности;

12) вербальные способности;

13) интенсивность эмоциональных реакций;

14) агрессивность;

15) способность адаптироваться к условиям окружающей среды;

16) способность адекватно реагировать в стрессовых ситуациях.

2. Отметьте те показатели, отличия по которым между мужчинами и женщинами обусловлены преимущественно биологическими факторами:

1) размер головного мозга;

2) строение отдельных структур головного мозга;

3) мышечная сила;

4) ловкость движений;

5) общий обмен веществ в организме;

6) общая выносливость;

7) чувствительность к зрительным стимулам;

8) чувствительность к слуховым стимулам;

9) чувствительность к тактильным стимулам;

10) чувствительность к болевым стимулам;

11) зрительно-пространственные способности;

12) вербальные способности;

13) интенсивность эмоциональных реакций;

14) агрессивность;

15) способность адаптироваться к условиям окружающей среды;

16) способность адекватно реагировать в стрессовых ситуациях.

3. Отметьте показатели, отличия по которым между мужчинами и женщинами обусловлены преимущественно социальными факторами:

1) размер головного мозга;

2) строение отдельных структур головного мозга;

3) мышечная сила;

4) ловкость движений;

5) общий обмен веществ в организме;

6) общая выносливость;

7) чувствительность к зрительным стимулам;

8) чувствительность к слуховым стимулам;

9) чувствительность к тактильным стимулам;

10) чувствительность к болевым стимулам;

11) зрительно-пространственные способности;

12) вербальные способности;

13) интенсивность эмоциональных реакций;

14) агрессивность;

15) способность адаптироваться к условиям окружающей среды;

16) способность адекватно реагировать в стрессовых ситуациях.

Приложение 2

Пример правильного заполнения таблицы «Сравнительная характеристика психофизиологических особенностей мужчин и женщин».

Н. П. Реброва

Н. П. Реброва

Глава 4 Психология больших гендерных групп

Вводные замечания

Сложно придумать более популярную тему для научных и житейских дискуссий, чем психология мужчин и женщин. Безусловно, собранный огромный массив данных и размышлений нуждается в определенной систематизации. В рамках данной статьи мы предлагаем рассматривать гендерные проблемы через призму социально-психологического анализа больших групп. На наш взгляд, это чрезвычайно важно для развития гендерного подхода в социальной психологии.

Первый вопрос, на котором останавливаются при обсуждении групп, – это определение понятия. Что же такое гендерная группа? Нам представляется невозможным дать единое, четкое определение понятию «гендер». Во многом это является отражением методологических принципов гендерных исследований – идеи множественности, историчности, конструкционизма обосновывают плюрализм в понимании основных терминов, и кроме того, единое значение не позволяет отразить динамичность самого означаемого явления. Однако стоит отметить, что сегодня большинство авторов признают за гендером социальную природу и характеризуют его как некоторую модель социальных отношений между мужчинами и женщинами [23]. Эта модель обусловливает, через определенную систему воспитания и культурные нормы, психологические качества, способности, а также определяет индивидуальные возможности в образовании, профессиональной деятельности, доступе к власти, сексуальности, семейной роли и репродуктивном поведении. Гендер представляет собой «совокупность социальных и культурных норм, которые общество предписывает выполнять людям в зависимости от их биологического пола» [9, с. 21]. Изначально имплицитно предполагалось, что таких статусов всего лишь два – мужской и женский; сейчас же речь идет о множестве гендеров [34] и, соответственно, множестве гендерных групп.

Можно выделить ряд социально-психологических признаков, на основе которых выявляют различные группы мужчин и женщин, например возраст, этническая (расовая) и конфессиональная принадлежность, экономический статус и т. п. [см. 11; 26; 31; 33; 39]. Данные характеристики фиксируют место каждой гендерной группы в системе общественных отношений, что позволяет определить, какие социальные роли и нормы лежат в основе их внутри– и межгруппового взаимодействия. Однако важно отметить, что для рассмотрения этих групп недостаточно определения подобных «объективных» характеристик; необходимо, чтобы представители гендерных общностей осознавали свою групповую принадлежность, чтобы они считали предлагаемые признаки значимыми отличиями своей группы от других. Иными словами, гендерная группа должна обладать особой социальной идентичностью.

Первый вопрос, на котором останавливаются при обсуждении групп, – это определение понятия. Что же такое гендерная группа? Нам представляется невозможным дать единое, четкое определение понятию «гендер». Во многом это является отражением методологических принципов гендерных исследований – идеи множественности, историчности, конструкционизма обосновывают плюрализм в понимании основных терминов, и кроме того, единое значение не позволяет отразить динамичность самого означаемого явления. Однако стоит отметить, что сегодня большинство авторов признают за гендером социальную природу и характеризуют его как некоторую модель социальных отношений между мужчинами и женщинами [23]. Эта модель обусловливает, через определенную систему воспитания и культурные нормы, психологические качества, способности, а также определяет индивидуальные возможности в образовании, профессиональной деятельности, доступе к власти, сексуальности, семейной роли и репродуктивном поведении. Гендер представляет собой «совокупность социальных и культурных норм, которые общество предписывает выполнять людям в зависимости от их биологического пола» [9, с. 21]. Изначально имплицитно предполагалось, что таких статусов всего лишь два – мужской и женский; сейчас же речь идет о множестве гендеров [34] и, соответственно, множестве гендерных групп.

Можно выделить ряд социально-психологических признаков, на основе которых выявляют различные группы мужчин и женщин, например возраст, этническая (расовая) и конфессиональная принадлежность, экономический статус и т. п. [см. 11; 26; 31; 33; 39]. Данные характеристики фиксируют место каждой гендерной группы в системе общественных отношений, что позволяет определить, какие социальные роли и нормы лежат в основе их внутри– и межгруппового взаимодействия. Однако важно отметить, что для рассмотрения этих групп недостаточно определения подобных «объективных» характеристик; необходимо, чтобы представители гендерных общностей осознавали свою групповую принадлежность, чтобы они считали предлагаемые признаки значимыми отличиями своей группы от других. Иными словами, гендерная группа должна обладать особой социальной идентичностью.