Страница:

В связи с этим важной задачей оказывается формирование более позитивного отношения к феминизму, так как негативное восприятие феминистской теории в дальнейшем может перенестись не только на учебный курс, но и на всю гендерную проблематику в целом. На наш взгляд, более близкое знакомство студентов с феминизмом и феминистской теорией может снизить выраженность предубеждений, так как они зачастую базируются на недостаточной информированности и стереотипах.

Цель занятия

• Сформировать представление о феминизме как предпосылке возникновения гендерных исследований в психологии.

• Способствовать формированию более позитивного образа феминизма в сознании студентов.

Оснащение

1. Бланки опросника «Ваше отношение к феминизму»[5] по числу студентов (приложение 1).

2. Таблица «Основные направления феминизма» по числу малых групп.

3. Текст «Основные концепции феминизма» (приложение 2).

4. Карточки для выполнения задания «Гендерная мозаика» по числу малых групп (приложение 3).

Порядок работы

Этап 1. Осознание собственного отношения к феминизму.

Этап 2. Заполнение таблицы «Основные направления феминизма».

Этап 3. Выполнение задания «Гендерная мозаика».

Этап 4. Подведение итогов занятия.

Этап 1. Осознание собственного отношения к феминизму

Этап 2. Заполнение таблицы «Основные направления феминизма»

Этап 3. Выполнение задания «Гендерная мозаика»

Этап 4. Подведение итогов занятия

Контрольные вопросы

Список литературы

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Раздел II Гендерная социализация

Глава 6 Гендерная социализация

Вводные замечания

Этап 1. Проверка знаний студентов

Этап 2. Обсуждение особенностей гендерной социализации

Контрольные вопросы

Цель занятия

• Сформировать представление о феминизме как предпосылке возникновения гендерных исследований в психологии.

• Способствовать формированию более позитивного образа феминизма в сознании студентов.

Оснащение

1. Бланки опросника «Ваше отношение к феминизму»[5] по числу студентов (приложение 1).

2. Таблица «Основные направления феминизма» по числу малых групп.

3. Текст «Основные концепции феминизма» (приложение 2).

4. Карточки для выполнения задания «Гендерная мозаика» по числу малых групп (приложение 3).

Порядок работы

Этап 1. Осознание собственного отношения к феминизму.

Этап 2. Заполнение таблицы «Основные направления феминизма».

Этап 3. Выполнение задания «Гендерная мозаика».

Этап 4. Подведение итогов занятия.

Этап 1. Осознание собственного отношения к феминизму

В начале обсуждения темы студентов просят назвать свои ассоциации на слово «феминизм». Ассоциации записываются на доске. Преподаватель обсуждает со студентами, какие чувства вызывает данное понятие, каково отношение к феминизму в нашем обществе.

Затем студентам предлагается заполнить опросник (приложение 1). Оптимальным является вариант, когда преподаватель зачитывает вопросы, а студенты заполняют бланк ответов. Обработка результатов сводится к тому, что студенты подсчитывают количество совпадений собственных ответов с ключом. Чем больше баллов набрал студент, тем в большей степени он является сторонником феминистской идеологии. Таким образом, каждый студент может оценить степень своей приверженности к феминизму. Можно подсчитать средний балл по группе. Каждый студент называет количество набранных им баллов, преподаватель записывает баллы на доске. После этого подсчитывается средний балл. Если студенты не готовы озвучить количество набранных ими баллов (в нашей практике такого не случалось, но мы предполагаем, что это возможно), то преподаватель может раздать каждому студенту по листу бумаги, на котором студент напишет количество набранных им баллом. После этого листки собираются и подсчитывается средний балл.

Использование опросника обусловлено тем, что студенты часто обеспокоены тем, что их агитируют, навязывают мнение, пытаются «обратить в феминизм». Феминизм воспринимается студентами только как идеология или общественное движение, в рамках которого женщины не отстаивают свои права, а агрессивно борются с мужчинами и пытаются их принизить, лишить гражданских прав. Наш опыт показывает, что знакомство с феминистской теорией традиционным способом (лекции, заслушивание докладов и сообщений на семинарских занятиях) оказывается не совсем эффективным. Важно показать студентам, что феминистом/феминисткой является не только тот, кто активно отстаивает права женщин, но и тот, кто разделяет феминистские убеждения. Для решения этой задачи нами был создан опросник (приложение), в который входят вопросы, отражающие сущность феминистской идеологии. Данный опросник не претендует на валидность и надежность соответственно, мы не определяем степень приверженности к феминистским идеям. Опросник ориентирован на учебные цели, его задача заключается в том, чтобы показать студентам, что феминистская идеология не чужда им.

Выясняется, что большая часть студентов является приверженцем феминистских идей, о чем они сами даже и не подозревали. Часто студенты обращают внимание на то, что их ответы – это обычные суждения, отражающие идеи равенства полов. На этом этапе обсуждения очень важно дать понять студентам, что феминистская идеология демонстрирует справедливые взгляды на отношения мужчин и женщин и не призывает к яростной борьбе, принижению или уничтожению одного пола другим.

Можно обсудить отдельные суждения. Как правило, некоторые утверждения вызывают много эмоциональных откликов, и именно на них стоит заострить внимание. Например, темой для дискуссии может быть такой вопрос: традиционное требование того, что мужчина должен обеспечивать семью, является дискриминацией по отношению к мужчинам; напротив, дискриминацией женщин является требование того, чтобы они выполняли всю домашнюю работу.

Затем студентам предлагается заполнить опросник (приложение 1). Оптимальным является вариант, когда преподаватель зачитывает вопросы, а студенты заполняют бланк ответов. Обработка результатов сводится к тому, что студенты подсчитывают количество совпадений собственных ответов с ключом. Чем больше баллов набрал студент, тем в большей степени он является сторонником феминистской идеологии. Таким образом, каждый студент может оценить степень своей приверженности к феминизму. Можно подсчитать средний балл по группе. Каждый студент называет количество набранных им баллов, преподаватель записывает баллы на доске. После этого подсчитывается средний балл. Если студенты не готовы озвучить количество набранных ими баллов (в нашей практике такого не случалось, но мы предполагаем, что это возможно), то преподаватель может раздать каждому студенту по листу бумаги, на котором студент напишет количество набранных им баллом. После этого листки собираются и подсчитывается средний балл.

Использование опросника обусловлено тем, что студенты часто обеспокоены тем, что их агитируют, навязывают мнение, пытаются «обратить в феминизм». Феминизм воспринимается студентами только как идеология или общественное движение, в рамках которого женщины не отстаивают свои права, а агрессивно борются с мужчинами и пытаются их принизить, лишить гражданских прав. Наш опыт показывает, что знакомство с феминистской теорией традиционным способом (лекции, заслушивание докладов и сообщений на семинарских занятиях) оказывается не совсем эффективным. Важно показать студентам, что феминистом/феминисткой является не только тот, кто активно отстаивает права женщин, но и тот, кто разделяет феминистские убеждения. Для решения этой задачи нами был создан опросник (приложение), в который входят вопросы, отражающие сущность феминистской идеологии. Данный опросник не претендует на валидность и надежность соответственно, мы не определяем степень приверженности к феминистским идеям. Опросник ориентирован на учебные цели, его задача заключается в том, чтобы показать студентам, что феминистская идеология не чужда им.

Выясняется, что большая часть студентов является приверженцем феминистских идей, о чем они сами даже и не подозревали. Часто студенты обращают внимание на то, что их ответы – это обычные суждения, отражающие идеи равенства полов. На этом этапе обсуждения очень важно дать понять студентам, что феминистская идеология демонстрирует справедливые взгляды на отношения мужчин и женщин и не призывает к яростной борьбе, принижению или уничтожению одного пола другим.

Можно обсудить отдельные суждения. Как правило, некоторые утверждения вызывают много эмоциональных откликов, и именно на них стоит заострить внимание. Например, темой для дискуссии может быть такой вопрос: традиционное требование того, что мужчина должен обеспечивать семью, является дискриминацией по отношению к мужчинам; напротив, дискриминацией женщин является требование того, чтобы они выполняли всю домашнюю работу.

Этап 2. Заполнение таблицы «Основные направления феминизма»

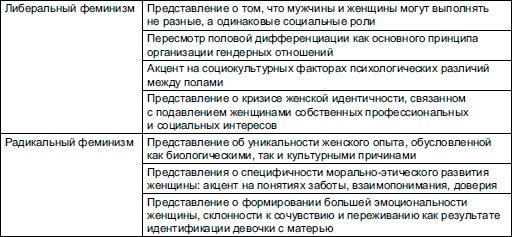

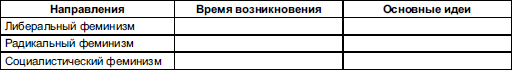

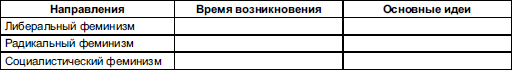

В дальнейшем студенты делятся на три группы. Каждой группе предлагается текст с описанием одного из видов феминистского движения (см. приложение 2). Студенты знакомятся с текстом и находят в нем информацию, необходимую для заполнения соответствующей строки в таблице «Основные направления феминизма». После завершения работы по микрогруппам студенты сообщают найденную информацию. Итогом данного этапа является заполненная таблица (табл. 1).

Таблица 1. Основные направления феминизма

Таблица 1. Основные направления феминизма

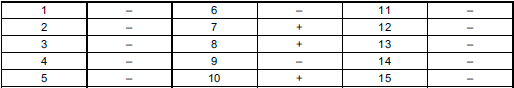

Этап 3. Выполнение задания «Гендерная мозаика»

На данном этапе студентам напоминают о том, что наибольшее значение для появления гендерных исследований в психологии имели такие направления феминистской теории, как либеральный и радикальный феминизм. В ходе дальнейшей работы студентам предлагается сопоставить эти направления феминистской теории и возникшие благодаря им в психологии представления, связанные с различными аспектами гендерных отношений.

Данный этап работы также проводится в микрогруппах (состав групп можно оставить таким же, что и при выполнении предыдущего задания). Каждой группе выдается набор карточек (см. приложение 3). Задача группы – сложить из карточек целостную таблицу, в которой слева в графе будут находиться названия направлений феминисткой теории, а справа – соответствующие им представления, сложившиеся в психологической науке.

После завершения работы в микрогруппах проводится общее обсуждение выполненного задания.

Данный этап работы также проводится в микрогруппах (состав групп можно оставить таким же, что и при выполнении предыдущего задания). Каждой группе выдается набор карточек (см. приложение 3). Задача группы – сложить из карточек целостную таблицу, в которой слева в графе будут находиться названия направлений феминисткой теории, а справа – соответствующие им представления, сложившиеся в психологической науке.

После завершения работы в микрогруппах проводится общее обсуждение выполненного задания.

Этап 4. Подведение итогов занятия

На данном этапе преподаватель вновь просит назвать ассоциации на слово «феминизм», которые записываются на доске рядом с первой группой ассоциаций. После выполнения задания обсуждается вопрос о том, изменились ли представления о феминизме в результате более близкого знакомства с данным движением.

Контрольные вопросы

1. Чем отличается либеральный феминизм от радикального?

2. Перечислите основные идеи социалистического феминизма.

3. Какова роль радикального феминизма в качестве теоретической предпосылки развития гендерного направления в психологии?

4. Каким образом психологи – приверженцы идей либерального феминизма интерпретировали психологические различия между полами?

5. Каково ваше личное отношение к феминизму?

2. Перечислите основные идеи социалистического феминизма.

3. Какова роль радикального феминизма в качестве теоретической предпосылки развития гендерного направления в психологии?

4. Каким образом психологи – приверженцы идей либерального феминизма интерпретировали психологические различия между полами?

5. Каково ваше личное отношение к феминизму?

Список литературы

1. Клецина И. С. Психология гендерных отношений. Теория и практика. – СПб.: Алетейя, 2004. – 408 с.

2. Ожигова Л. Н. Психология гендерной идентичности личности. Краснодар: Кубанский ГУ, 2006. – 290 с.

3. Пиетров-Энкер Б. «Новые люди» России. Развитие женского движения от истоков до Октябрьской революции. – М.: РГГУ, 2005. – 444 с.

4. Социология гендерных отношений: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. 3. X. Саралиевой. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2004. – 2007.

5. Стайте Р. Женское освободительное движение в России: Феминизм, нигилизм и большевизм 1860–1930 гг. – М.: РОССПЭН, 2004. – 614 с.

6. Хасбулатова О. А., Гафизова Н. Б. Женское движение в России (вторая половина XIX – начало XX вв.). – Иваново: Ивановский ГУ, 2003. – 255 с.

7. Юкина И. И. Русский феминизм как вызов современности. – СПб.: Алетейя, 2007. – 544 с.

8. Юкина И. И. Женские организации Санкт-Петербурга как фактор гендерной политики // Женщина в российском обществе. 2007. № 3. С. 38–42.

9. Юкина И. И., Гусева Ю. Е. Женский Петербург. Опыт историко-краеведческого путеводителя. – СПб.: Алетейя, 2004. – 280 с.

10. Lindsey L. Gender Roles. – New Jersey, 1990.

2. Ожигова Л. Н. Психология гендерной идентичности личности. Краснодар: Кубанский ГУ, 2006. – 290 с.

3. Пиетров-Энкер Б. «Новые люди» России. Развитие женского движения от истоков до Октябрьской революции. – М.: РГГУ, 2005. – 444 с.

4. Социология гендерных отношений: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. 3. X. Саралиевой. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2004. – 2007.

5. Стайте Р. Женское освободительное движение в России: Феминизм, нигилизм и большевизм 1860–1930 гг. – М.: РОССПЭН, 2004. – 614 с.

6. Хасбулатова О. А., Гафизова Н. Б. Женское движение в России (вторая половина XIX – начало XX вв.). – Иваново: Ивановский ГУ, 2003. – 255 с.

7. Юкина И. И. Русский феминизм как вызов современности. – СПб.: Алетейя, 2007. – 544 с.

8. Юкина И. И. Женские организации Санкт-Петербурга как фактор гендерной политики // Женщина в российском обществе. 2007. № 3. С. 38–42.

9. Юкина И. И., Гусева Ю. Е. Женский Петербург. Опыт историко-краеведческого путеводителя. – СПб.: Алетейя, 2004. – 280 с.

10. Lindsey L. Gender Roles. – New Jersey, 1990.

Приложение 1

Опросник «Ваше отношение к феминизму»

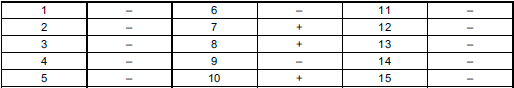

Вам предлагается ряд утверждений. Если вы согласны с утверждением, то поставьте рядом с номером соответствующего утверждения знак «+», если не согласны – «-».

1. Женщина должна выполнять большинство дел по дому.

2. Женщине стоит оставаться дома до тех пор, пока не вырастут дети.

3. Мужчина обязан полностью обеспечивать жену и детей.

4. Женщине не пристало первой проявлять свой интерес к мужчине.

5. Если и муж и жена работают и их ребенок заболел, именно женщине следует отпрашиваться с работы.

6. Отцовская любовь и забота менее важна для ребенка, чем материнская.

7. Мужчины умнее женщин.

8. Женщины и мужчины должны получать равную плату за одинаковую работу.

9. Мужчины обязаны принимать участие в домашних делах и покупке продуктов.

10. Именно мужчина всегда должен быть инициатором в сексуальных отношениях.

11. Женщина не может быть хорошим хирургом, адвокатом или политиком.

12. Мужчина может вести домашнее хозяйство не хуже женщины.

13. Женщины лучше мужчин ладят с детьми.

14. Мужчине стыдно зарабатывать меньше женщины.

15. Мужчина должен все решения принимать самостоятельно, не принимая в расчет мнение женщины.

Ключ

Вам предлагается ряд утверждений. Если вы согласны с утверждением, то поставьте рядом с номером соответствующего утверждения знак «+», если не согласны – «-».

1. Женщина должна выполнять большинство дел по дому.

2. Женщине стоит оставаться дома до тех пор, пока не вырастут дети.

3. Мужчина обязан полностью обеспечивать жену и детей.

4. Женщине не пристало первой проявлять свой интерес к мужчине.

5. Если и муж и жена работают и их ребенок заболел, именно женщине следует отпрашиваться с работы.

6. Отцовская любовь и забота менее важна для ребенка, чем материнская.

7. Мужчины умнее женщин.

8. Женщины и мужчины должны получать равную плату за одинаковую работу.

9. Мужчины обязаны принимать участие в домашних делах и покупке продуктов.

10. Именно мужчина всегда должен быть инициатором в сексуальных отношениях.

11. Женщина не может быть хорошим хирургом, адвокатом или политиком.

12. Мужчина может вести домашнее хозяйство не хуже женщины.

13. Женщины лучше мужчин ладят с детьми.

14. Мужчине стыдно зарабатывать меньше женщины.

15. Мужчина должен все решения принимать самостоятельно, не принимая в расчет мнение женщины.

Ключ

Приложение 2

Основные концепции феминизма

Л. Линдсей[6]

Либеральный феминизм

Либеральный феминизм, активно развивавшийся на Западе в 1970-е гг., также называемый движением «за права женщин», является самым умеренным направлением в феминистской теории и основывается на простом предположении, что все люди создаются одинаковыми и поэтому нельзя отрицать равенства возможностей на основе гендера. Либеральный феминизм основан на вере в доктрину естественных прав и на мнении о том, что мужчины и женщины обладают одинаковыми умственными способностями, что с помощью образования можно изменить общество. Если мужчины и женщины сходны, они должны обладать одинаковыми правами.

Умеренность либерального феминизма сделала бы возможным взаимодействие с мужчинами, вовлечение их в феминистское движение, так как оба пола выиграли бы от исчезновения сексизма. Женщины нуждаются в освоении более широкого спектра ролей, включая занятость вне дома, а мужчины должны принимать более активное участие в домашней работе. Ключевое понятие этого подхода – ассимиляция, причем речь скорее идет о принятии женщин в мир мужчин, чем мужчин в мир женщин.

Либеральные феминистки полагают, что нет нужды полностью преобразовывать общество, достаточно просто изменить его так, чтобы женщины смогли исполнять более значимые и равноправные роли. Этот подход в основном разделяется профессионалами, женщинами из среднего класса, которые большое значение уделяют образованию и достижениям. Так как эти женщины обладают довольно хорошими экономическими ресурсами, им легче сражаться с мужчинами за престижные социальные позиции и рабочие места.

Социалистический феминизм

Эта феминистская теория – отражение теории Маркса – Энгельса, которая предполагает, что низкий общественный статус женщин – суть классовой капиталистической системы и структуры семьи, существующей внутри этой системы. Социалистический феминизм утверждает, что сексизм функционален для капитализма, так как он поддерживается неоплачиваемым трудом женщин, которые также служат резервной рабочей силой, используемой только при необходимости. Работающие женщины получают низкую заработную плату, что выгодно для корпораций. Неоплачиваемый домашний труд необходим для воспроизводства и поддержания существования рабочей силы. Сама семья, в которой муж выступает как единственный кормилец жены и детей, также способствует стабилизации капиталистического общества. Первоначально жена зависит от мужа только экономически, но вскоре это оборачивается эмоциональной зависимостью и пассивностью. Она боится потерять экономическую безопасность, поэтому он приобретает над ней полную власть.

В отличие от либеральных феминисток социалистки считают, что для освобождения женщин и рабочих, эксплуатируемых владельцами средств производства, капиталистическая экономическая система должна быть изменена. Сексизм и экономическое угнетение взаимообусловлены, поэтому, чтобы изменить оба эти явления, необходима социалистическая революция. Маркс предложил план общества, в котором частная собственность будет отменена и будут проведены в жизнь принципы коллективизации рабочих мест. Энгельс призывал к коллективизации домашнего труда и воспитания детей, с тем чтобы освободить женщин для исполнения экономических ролей вне дома. Сама семья не должна быть разрушена, должны быть изменены функции, которые она выполняет.

Социалистический феминизм обращается к женщинам-рабочим и к тем, кто чувствует недостатки экономической системы капитализма. Многие современные социалистические феминистки считают, что должно произойти беспрепятственное вхождение женщин в армию трудящихся, однако домашний труд также должен быть социалистическим, иначе женщины окажутся занятыми на двух рабочих местах одновременно.

Радикальный феминизм

Радикальная феминистская теория оформилась в конце 1960-х – начале 1970-х гг., когда женщины, участвовавшие в борьбе за гражданские права и антивоенном движении, осознали то угнетение, которому они подвергаются со стороны мужчин. Во время антиинаугурационного собрания в 1959 г., когда женщины пытались представить свою феминистскую позицию, мужчины из аудитории начали высмеивать, освистывать и оскорблять их, причем некоторые мужчины зашли так далеко, что стали выкрикивать непристойности в адрес женщин, находящихся на сцене. Радикальный феминизм родился, таким образом, как реакция на теории, организации и поведение мужчин из «Новых левых».

Подавление женщин вызвано доминированием мужчин, значит, так как проблема в мужчинах, социалистические изменения общества ни к чему не приведут. Следовательно, женщины должны создавать свои собственные общественные институты и ужесточить отношения с мужчинами. Создавая женские общественные институты, женщины начнут полагаться на других женщин, а не на мужчин. Для борьбы с сексизмом экстремистски настроенные радикальные феминистки призывают отказаться от гетеросексуальных отношений. Это будет общество, где женские способности к участию, интуиции, воспитанию детей будут доминировать.

Конечно, среди последовательниц радикального феминизма меньше согласия, чем среди приверженцев других моделей. План полного преобразования общества еще нуждается в доработке, особенно в той части, где описывается роль мужчин в «женском» мире. Убеждение в том, что мужская власть является основной характеристикой общества, которое подавляет женщин, – элемент, объединяющий разрозненные представления радикального феминизма.

О. Е. Гусева, П. В. Румянцева

Л. Линдсей[6]

Либеральный феминизм

Либеральный феминизм, активно развивавшийся на Западе в 1970-е гг., также называемый движением «за права женщин», является самым умеренным направлением в феминистской теории и основывается на простом предположении, что все люди создаются одинаковыми и поэтому нельзя отрицать равенства возможностей на основе гендера. Либеральный феминизм основан на вере в доктрину естественных прав и на мнении о том, что мужчины и женщины обладают одинаковыми умственными способностями, что с помощью образования можно изменить общество. Если мужчины и женщины сходны, они должны обладать одинаковыми правами.

Умеренность либерального феминизма сделала бы возможным взаимодействие с мужчинами, вовлечение их в феминистское движение, так как оба пола выиграли бы от исчезновения сексизма. Женщины нуждаются в освоении более широкого спектра ролей, включая занятость вне дома, а мужчины должны принимать более активное участие в домашней работе. Ключевое понятие этого подхода – ассимиляция, причем речь скорее идет о принятии женщин в мир мужчин, чем мужчин в мир женщин.

Либеральные феминистки полагают, что нет нужды полностью преобразовывать общество, достаточно просто изменить его так, чтобы женщины смогли исполнять более значимые и равноправные роли. Этот подход в основном разделяется профессионалами, женщинами из среднего класса, которые большое значение уделяют образованию и достижениям. Так как эти женщины обладают довольно хорошими экономическими ресурсами, им легче сражаться с мужчинами за престижные социальные позиции и рабочие места.

Социалистический феминизм

Эта феминистская теория – отражение теории Маркса – Энгельса, которая предполагает, что низкий общественный статус женщин – суть классовой капиталистической системы и структуры семьи, существующей внутри этой системы. Социалистический феминизм утверждает, что сексизм функционален для капитализма, так как он поддерживается неоплачиваемым трудом женщин, которые также служат резервной рабочей силой, используемой только при необходимости. Работающие женщины получают низкую заработную плату, что выгодно для корпораций. Неоплачиваемый домашний труд необходим для воспроизводства и поддержания существования рабочей силы. Сама семья, в которой муж выступает как единственный кормилец жены и детей, также способствует стабилизации капиталистического общества. Первоначально жена зависит от мужа только экономически, но вскоре это оборачивается эмоциональной зависимостью и пассивностью. Она боится потерять экономическую безопасность, поэтому он приобретает над ней полную власть.

В отличие от либеральных феминисток социалистки считают, что для освобождения женщин и рабочих, эксплуатируемых владельцами средств производства, капиталистическая экономическая система должна быть изменена. Сексизм и экономическое угнетение взаимообусловлены, поэтому, чтобы изменить оба эти явления, необходима социалистическая революция. Маркс предложил план общества, в котором частная собственность будет отменена и будут проведены в жизнь принципы коллективизации рабочих мест. Энгельс призывал к коллективизации домашнего труда и воспитания детей, с тем чтобы освободить женщин для исполнения экономических ролей вне дома. Сама семья не должна быть разрушена, должны быть изменены функции, которые она выполняет.

Социалистический феминизм обращается к женщинам-рабочим и к тем, кто чувствует недостатки экономической системы капитализма. Многие современные социалистические феминистки считают, что должно произойти беспрепятственное вхождение женщин в армию трудящихся, однако домашний труд также должен быть социалистическим, иначе женщины окажутся занятыми на двух рабочих местах одновременно.

Радикальный феминизм

Радикальная феминистская теория оформилась в конце 1960-х – начале 1970-х гг., когда женщины, участвовавшие в борьбе за гражданские права и антивоенном движении, осознали то угнетение, которому они подвергаются со стороны мужчин. Во время антиинаугурационного собрания в 1959 г., когда женщины пытались представить свою феминистскую позицию, мужчины из аудитории начали высмеивать, освистывать и оскорблять их, причем некоторые мужчины зашли так далеко, что стали выкрикивать непристойности в адрес женщин, находящихся на сцене. Радикальный феминизм родился, таким образом, как реакция на теории, организации и поведение мужчин из «Новых левых».

Подавление женщин вызвано доминированием мужчин, значит, так как проблема в мужчинах, социалистические изменения общества ни к чему не приведут. Следовательно, женщины должны создавать свои собственные общественные институты и ужесточить отношения с мужчинами. Создавая женские общественные институты, женщины начнут полагаться на других женщин, а не на мужчин. Для борьбы с сексизмом экстремистски настроенные радикальные феминистки призывают отказаться от гетеросексуальных отношений. Это будет общество, где женские способности к участию, интуиции, воспитанию детей будут доминировать.

Конечно, среди последовательниц радикального феминизма меньше согласия, чем среди приверженцев других моделей. План полного преобразования общества еще нуждается в доработке, особенно в той части, где описывается роль мужчин в «женском» мире. Убеждение в том, что мужская власть является основной характеристикой общества, которое подавляет женщин, – элемент, объединяющий разрозненные представления радикального феминизма.

О. Е. Гусева, П. В. Румянцева

Приложение 3

Раздел II Гендерная социализация

Глава 6 Гендерная социализация

Вводные замечания

Социализация – процесс усвоения социальных норм, правил, особенностей поведения, процесс вхождения в социальную среду.

Гендерная социализация – процесс усвоения норм, правил поведения, социальных установок в соответствии с культурными представлениями о роли, положении и предназначении мужчины и женщины в обществе.

Гендерная социализация – направление гендерной психологии, сформировавшееся на основе психологии развития. Основные усилия исследователей сфокусированы на анализе процесса формирования гендерной идентичности личности, т. е. на выяснении того, каким образом мальчики и девочки превращаются во взрослых людей, демонстрирующих типичное для своего пола поведение. Для объяснения процесса формирования гендерной идентичности личности и усвоения гендерной роли используются как хорошо известные психологические теории (психоаналитическая, теория социального научения, теория когнитивного развития), так и специализированные гендерно-ориентированные теории: теория социального конструирования гендера (Дж. Лорбер, С. Фаррелл, К. Уэст, Д. Зиммерман) и теория гендерной схемы (С. Бем).

Анализ влияния разных институтов социализации (семьи, школы, общества, сверстников, СМИ) на процесс формирования гендерной идентичности личности (S. Golombok, R. Fivush) свидетельствует о том, что мужчины и женщины вырастают в дифференцированных по половому признаку психологических контекстах, что не способствует их полноценному личностному развитию (недостаточность самореализации женщин в профессиональной сфере, а мужчин – в семейной) [И].

В настоящее время проблемы, связанные с гендерной социализацией, являются актуальными. Помимо работ, которые всесторонне раскрывают проблемы гендерной социализации [10, 12], существуют исследования, посвященные более узким проблемам. Так, изучена проблема усвоения и воспроизводства половых ролей [1, 3, 8], есть работы, посвященные гендерной социализации в системе образования [7,15,16,

17], многие авторы обращаются к изучению вопроса СМИ как института гендерной социализации [2, 4, 6, 9,14].

Социализация является двусторонним процессом. С одной стороны, происходит усвоение социального опыта (т. е. имеет место воздействие среды на индивида), с другой – социализация включает в себя активное воспроизводство социального опыта (т. е. человек воздействует на среду) [5]. В рамках гендерной социализации начиная с момента рождения ребенок усваивает, что значит быть мальчиком и девочкой, мужчиной и женщиной, т. е. происходит усвоение социально принятых моделей поведения, которые в данном обществе рассматриваются как мужские и женские. Таким образом, общество оказывает воздействие на человека, предлагая ему для воспроизведения жесткие полотипичные модели поведения. Усвоив эти модели поведения, человек воспроизводит их на практике.

Гендерная социализация осуществляется с помощью механизмов социализации. К основным механизмам социализации относятся: подражание, внушение, убеждение, конформность и идентификация.

В процессе ранней гендерной социализации наиболее сильными механизмами являются подражание и идентификация с родителем своего пола. Девочки стремятся быть похожими на маму, мальчики, соответственно, на папу. Далее ребенок может выбрать для подражания как реального человека, так и киногероя или героя книги.

Внушение и убеждения часто используются родителями как способы воздействия на ребенка. Внушение – воздействие на эмоциональную сферу. Родители часто навязывают ребенку гендерно-типичные модели поведения, не апеллируя к логике. Они просто выстраивают систему запретов. Например, родительский довод «будь аккуратной, ты же девочка» не что иное, как внушение, потому что нет никакого логического довода, почему девочка должна быть аккуратной, а мальчик нет. Убеждение, напротив, подразумевает апелляцию к логике. «Помоги маме, – говорят девочке, – ты должна учиться готовить для того, чтобы быть хорошей хозяйкой, когда у тебя будет своя семья». В этом случае как данность подается суждение, что именно женщина должна вести хозяйство, и девочку убеждают в том, что она должна учиться быть настоящей женщиной.

Конформность как механизм гендерной социализации скорее присуща взрослым, нежели детям. Взрослые люди часто (порой неосознанно) подстраиваются под общепринятые гендерные нормы. Так, например, мужчины носят короткую стрижку не потому, что она им идет или нравится, а потому, что так принято, именно так должен выглядеть мужчина. Женщины выполняют большую часть домашней работы опять же потому, что так принято в обществе и считается, что женщина должна быть хорошей хозяйкой.

Как правило, в обществе имеет место одобрение гендерно-типичных форм поведения и порицание гендерно-нетипичных. Таким образом, стремление к поощрению подталкивает человека к реализации поведения, которое соответствует биологическому полу. Если ожидаемое и реализуемое поведение не соответствует внутренним потребностям индивида, то возникает гендерно-ролевой конфликт. Так, от женщины ждут реализации в роли матери. Если же женщина не стремится быть матерью, она чувствует общественное осуждение, у нее возникает ролевой конфликт.

Психологи Н. К. Радина и Е. Ю. Терешенкова [13] обращают внимание на то, что содержание гендерной социализации может быть рассмотрено с помощью биполярного конструкта, на одном полюсе которого находится «традиционная (патриархатная) социализация», а на другом – «современная (альтернативная) социализация». Традиционная социализация предполагает жесткую гендерную дифференциацию мужского и женского, иерархично выстроенные статусы мужчин и женщин. Эта модель социализации имеет древнюю историю, что отчасти и позволяет ей быть достаточно распространенной и в наше время. Современная социализация, напротив, предполагает отсутствие гендерной дифференциации и поляризации. Полярные варианты социализации встречаются редко, однако в целом в обществе существует стремление к традиционной социализации.

Цель занятия

Дополнить и углубить полученные на лекциях сведения о социализации, рассмотреть процесс гендерной социализации личности на разных этапах его жизни, способствовать осознанию студентами степени влияния социальных институтов на процесс гендерной социализации.

Оснащение

1. Карточки, с написанными ситуациями и характеристикой семьи (традиционно-патриархатная или эгалитарная).

2. Карточки с заданиями для практической части.

Порядок работы

Этап 1. Проверка знаний студентов.

Этап 2. Обсуждение особенностей гендерной социализации.

Этап 3. Выполнение практического задания.

Этап 4. Гендерный анализ детской литературы.

Этап 5. Обобщение полученных знаний.

Гендерная социализация – процесс усвоения норм, правил поведения, социальных установок в соответствии с культурными представлениями о роли, положении и предназначении мужчины и женщины в обществе.

Гендерная социализация – направление гендерной психологии, сформировавшееся на основе психологии развития. Основные усилия исследователей сфокусированы на анализе процесса формирования гендерной идентичности личности, т. е. на выяснении того, каким образом мальчики и девочки превращаются во взрослых людей, демонстрирующих типичное для своего пола поведение. Для объяснения процесса формирования гендерной идентичности личности и усвоения гендерной роли используются как хорошо известные психологические теории (психоаналитическая, теория социального научения, теория когнитивного развития), так и специализированные гендерно-ориентированные теории: теория социального конструирования гендера (Дж. Лорбер, С. Фаррелл, К. Уэст, Д. Зиммерман) и теория гендерной схемы (С. Бем).

Анализ влияния разных институтов социализации (семьи, школы, общества, сверстников, СМИ) на процесс формирования гендерной идентичности личности (S. Golombok, R. Fivush) свидетельствует о том, что мужчины и женщины вырастают в дифференцированных по половому признаку психологических контекстах, что не способствует их полноценному личностному развитию (недостаточность самореализации женщин в профессиональной сфере, а мужчин – в семейной) [И].

В настоящее время проблемы, связанные с гендерной социализацией, являются актуальными. Помимо работ, которые всесторонне раскрывают проблемы гендерной социализации [10, 12], существуют исследования, посвященные более узким проблемам. Так, изучена проблема усвоения и воспроизводства половых ролей [1, 3, 8], есть работы, посвященные гендерной социализации в системе образования [7,15,16,

17], многие авторы обращаются к изучению вопроса СМИ как института гендерной социализации [2, 4, 6, 9,14].

Социализация является двусторонним процессом. С одной стороны, происходит усвоение социального опыта (т. е. имеет место воздействие среды на индивида), с другой – социализация включает в себя активное воспроизводство социального опыта (т. е. человек воздействует на среду) [5]. В рамках гендерной социализации начиная с момента рождения ребенок усваивает, что значит быть мальчиком и девочкой, мужчиной и женщиной, т. е. происходит усвоение социально принятых моделей поведения, которые в данном обществе рассматриваются как мужские и женские. Таким образом, общество оказывает воздействие на человека, предлагая ему для воспроизведения жесткие полотипичные модели поведения. Усвоив эти модели поведения, человек воспроизводит их на практике.

Гендерная социализация осуществляется с помощью механизмов социализации. К основным механизмам социализации относятся: подражание, внушение, убеждение, конформность и идентификация.

В процессе ранней гендерной социализации наиболее сильными механизмами являются подражание и идентификация с родителем своего пола. Девочки стремятся быть похожими на маму, мальчики, соответственно, на папу. Далее ребенок может выбрать для подражания как реального человека, так и киногероя или героя книги.

Внушение и убеждения часто используются родителями как способы воздействия на ребенка. Внушение – воздействие на эмоциональную сферу. Родители часто навязывают ребенку гендерно-типичные модели поведения, не апеллируя к логике. Они просто выстраивают систему запретов. Например, родительский довод «будь аккуратной, ты же девочка» не что иное, как внушение, потому что нет никакого логического довода, почему девочка должна быть аккуратной, а мальчик нет. Убеждение, напротив, подразумевает апелляцию к логике. «Помоги маме, – говорят девочке, – ты должна учиться готовить для того, чтобы быть хорошей хозяйкой, когда у тебя будет своя семья». В этом случае как данность подается суждение, что именно женщина должна вести хозяйство, и девочку убеждают в том, что она должна учиться быть настоящей женщиной.

Конформность как механизм гендерной социализации скорее присуща взрослым, нежели детям. Взрослые люди часто (порой неосознанно) подстраиваются под общепринятые гендерные нормы. Так, например, мужчины носят короткую стрижку не потому, что она им идет или нравится, а потому, что так принято, именно так должен выглядеть мужчина. Женщины выполняют большую часть домашней работы опять же потому, что так принято в обществе и считается, что женщина должна быть хорошей хозяйкой.

Как правило, в обществе имеет место одобрение гендерно-типичных форм поведения и порицание гендерно-нетипичных. Таким образом, стремление к поощрению подталкивает человека к реализации поведения, которое соответствует биологическому полу. Если ожидаемое и реализуемое поведение не соответствует внутренним потребностям индивида, то возникает гендерно-ролевой конфликт. Так, от женщины ждут реализации в роли матери. Если же женщина не стремится быть матерью, она чувствует общественное осуждение, у нее возникает ролевой конфликт.

Психологи Н. К. Радина и Е. Ю. Терешенкова [13] обращают внимание на то, что содержание гендерной социализации может быть рассмотрено с помощью биполярного конструкта, на одном полюсе которого находится «традиционная (патриархатная) социализация», а на другом – «современная (альтернативная) социализация». Традиционная социализация предполагает жесткую гендерную дифференциацию мужского и женского, иерархично выстроенные статусы мужчин и женщин. Эта модель социализации имеет древнюю историю, что отчасти и позволяет ей быть достаточно распространенной и в наше время. Современная социализация, напротив, предполагает отсутствие гендерной дифференциации и поляризации. Полярные варианты социализации встречаются редко, однако в целом в обществе существует стремление к традиционной социализации.

Цель занятия

Дополнить и углубить полученные на лекциях сведения о социализации, рассмотреть процесс гендерной социализации личности на разных этапах его жизни, способствовать осознанию студентами степени влияния социальных институтов на процесс гендерной социализации.

Оснащение

1. Карточки, с написанными ситуациями и характеристикой семьи (традиционно-патриархатная или эгалитарная).

2. Карточки с заданиями для практической части.

Порядок работы

Этап 1. Проверка знаний студентов.

Этап 2. Обсуждение особенностей гендерной социализации.

Этап 3. Выполнение практического задания.

Этап 4. Гендерный анализ детской литературы.

Этап 5. Обобщение полученных знаний.

Этап 1. Проверка знаний студентов

Занятие начинается с проверки знаний студентов по теме «Социализация». Для проверки знаний можно использовать следующие вопросы.

1. Дайте определение понятию социализация.

2. В течение какого периода жизни происходит процесс социализации человека?

3. В каких сферах жизнедеятельности человека происходит процесс социализации?

4. Назовите основные институты социализации.

5. Какие институты социализации являются наиболее важными для формирования личности дошкольника, школьника, взрослого человека.

1. Дайте определение понятию социализация.

2. В течение какого периода жизни происходит процесс социализации человека?

3. В каких сферах жизнедеятельности человека происходит процесс социализации?

4. Назовите основные институты социализации.

5. Какие институты социализации являются наиболее важными для формирования личности дошкольника, школьника, взрослого человека.

Этап 2. Обсуждение особенностей гендерной социализации

Преподаватель задает студентам вопросы, раскрывающие сущность гендерной социализации. Основная задача преподавателя – направить обсуждение в нужное русло, «подтолкнуть» студентов к правильным ответам. Для этого можно и нужно задавать дополнительные наводящие вопросы. После каждого вопроса приводится информация, которая показывает преподавателю, к каким выводам нужно привести обсуждение.

Предлагаемые вопросы выстроены в такой последовательности, что, отвечая на них, студенты самостоятельно приходят к выводу о том, что общество ставит жесткие рамки, мешающие свободному развитию личности как представителю определенного пола.

Предлагаемые вопросы выстроены в такой последовательности, что, отвечая на них, студенты самостоятельно приходят к выводу о том, что общество ставит жесткие рамки, мешающие свободному развитию личности как представителю определенного пола.

Контрольные вопросы

1. Как вы считаете, когда начинается процесс гендерной социализации личности?

Обсуждается вопрос о том, что процесс гендерной социализации начинается еще до рождения ребенка, когда родители покупают мальчикам одежду и аксессуары голубого, а девочкам – розового цвета. Важно отметить, что процесс гендерной социализации длится всю жизнь. Несмотря на то что гендерная идентичность формируется в детстве, во взрослом возрасте идентичность может подвергаться изменениям. Целесообразно обратить внимание студентов на влияние сложившихся в общественном сознании представлений о предназначении мужчин и женщин, ведь закрепленные в обществе гендерные стереотипы складывались веками, но и сейчас они детерминируют развитие личности.

Обсуждается вопрос о том, что процесс гендерной социализации начинается еще до рождения ребенка, когда родители покупают мальчикам одежду и аксессуары голубого, а девочкам – розового цвета. Важно отметить, что процесс гендерной социализации длится всю жизнь. Несмотря на то что гендерная идентичность формируется в детстве, во взрослом возрасте идентичность может подвергаться изменениям. Целесообразно обратить внимание студентов на влияние сложившихся в общественном сознании представлений о предназначении мужчин и женщин, ведь закрепленные в обществе гендерные стереотипы складывались веками, но и сейчас они детерминируют развитие личности.