Ясные примеры значения свободного времени появляются у слова досуг лишь во второй половине XVIII в. В Словаре русского языка XVIII века в качестве наиболее раннего текста с интересующей нас семантикой у слова досуг цитируется «Тилемахида» Тредиаковского:

Понятно, что к концу Екатерининской эпохи в контексте эмансипации культуры от государственного пафоса и государственного руководства (см. об этих процессах [Живов 1996: 419–429]) концепция досуга приобретает особую значимость. В русских условиях апелляция к досугу акцентирует самодостаточность частной жизни, частной деятельности, не сводящейся к государственной службе. Одним из главных апологетов этой культивируемой приватности был Н. М. Карамзин, журнальные предприятия которого должны были создать просвещенную и обладающую досугом публику, которая ценила бы собственные культурные достижения и воспринимала бы автора «Бедной Лизы» в качестве своего наставника. В силу этого вполне естественным кажется, что Карамзин помещает в «Московском журнале» отдельную статью «О Досугѣ», представляющую собой перевод эссэ Христиана Гарве «Ueber die Muße» [Гарве 1792а; 1792б]. В примечании к переводу Карамзин пишет: «Сïя пïеса полюбилась мнѣ простотою, ясностïю и стройнымъ теченïемъ мыслей» [Гарве 1792б: 167]. Позицию Гарве можно было бы обозначить как своего рода буржуазный стоицизм, однако нет оснований думать, что Карамзин усваивает эту установку в целом. Со свойственным ему эклектизмом он пользуется текстом Гарве для утверждения нескольких важных для него самого идей.

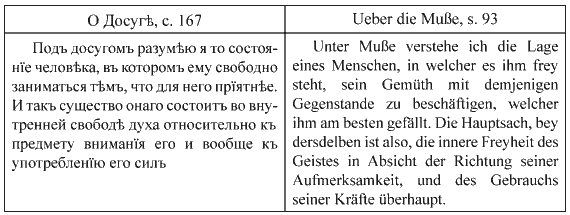

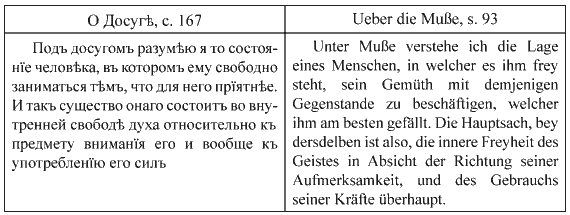

Прежде всего это идея самого досуга как неотъемлемого права свободного человека. У Гарве в качестве эпиграфа фигурирует: «‛Όσιον τι ή σχολή»[30]; Карамзин снабжает эту фразу не совсем точным, но весьма красноречивым переводом: «Досугъ есть нѣчто святое» [Гарве 1792а: 93; 1792б: 167]. Затем досуг связывается со свободой:

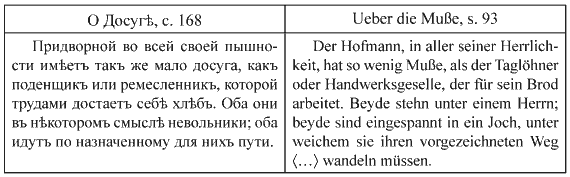

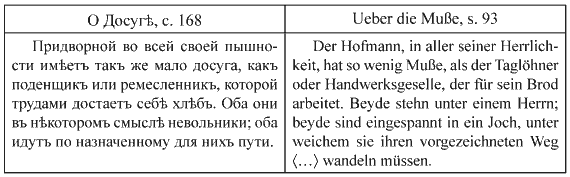

Досуг есть принадлежность частного человека; он противостоит занятости придворного, которая не отличается принципиальным образом от занятости ремесленника:

Досуг есть принадлежность частного человека; он противостоит занятости придворного, которая не отличается принципиальным образом от занятости ремесленника:

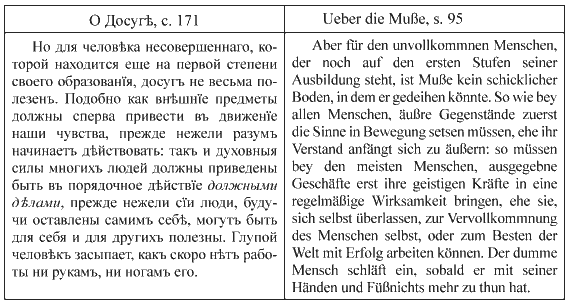

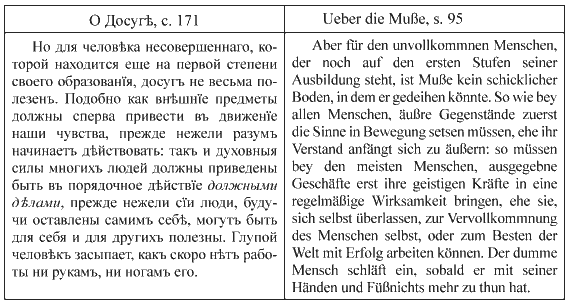

Вместе с тем для Карамзина явно важна мысль, что досуг доступен и полезен не всем; во благо им могут воспользоваться лишь те, кто обладает определенным духовным развитием – тем самым развитием, которое Карамзин прививает своим читателям (и здесь в русских условиях имплицитно содержится социальный ценз, поскольку Карамзин адресует свои публикации дворянству):

Вместе с тем для Карамзина явно важна мысль, что досуг доступен и полезен не всем; во благо им могут воспользоваться лишь те, кто обладает определенным духовным развитием – тем самым развитием, которое Карамзин прививает своим читателям (и здесь в русских условиях имплицитно содержится социальный ценз, поскольку Карамзин адресует свои публикации дворянству):

Появление досуга как семантической кальки рассматривавшихся выше лексем западноевропейских языков отнюдь не свидетельствует о семантическом тождестве русского новообразования с его европейскими прототипами. Калькирование может сопровождаться семантическим сдвигом, обусловленным в конечном счете тем, что калькированный смысл попадает в новый историко-культурный контекст. Как хорошо видно при анализе карамзинского перевода, русский досуг оказывается составляющей не модерной буржуазной культуры, а элитарного дворянского обихода. Он концептуализируется как привилегия дворянства, данная ему собственником времени – государством и понимаемая как время, свободное от службы, не оккупированное государством. Поскольку буржуазная культура в России так и не успевает сложиться, дворянский досуг, не претерпев особых семантических трансформаций, превращается в советский досуг: организаторы пролетарской культуры экспроприируют эту дискурсивную категорию вместе с дворянскими усадьбами, оперными театрами и спортом. Собственником времени остается государство, а досуг – временем, свободным от службы, только служит теперь не дворянство, а все население. Поэтому по-русски и сейчас можно сказать «на досуге (в свободное время) он подрабатывает извозом (переводами, уроками, самогоноварением и т. д.)», что не переводится на другие языки без коннотативных сдвигов. Русский досуг – это время, свободное от навязанной извне регламентации, а не время, не занятое трудом.

Появление досуга как семантической кальки рассматривавшихся выше лексем западноевропейских языков отнюдь не свидетельствует о семантическом тождестве русского новообразования с его европейскими прототипами. Калькирование может сопровождаться семантическим сдвигом, обусловленным в конечном счете тем, что калькированный смысл попадает в новый историко-культурный контекст. Как хорошо видно при анализе карамзинского перевода, русский досуг оказывается составляющей не модерной буржуазной культуры, а элитарного дворянского обихода. Он концептуализируется как привилегия дворянства, данная ему собственником времени – государством и понимаемая как время, свободное от службы, не оккупированное государством. Поскольку буржуазная культура в России так и не успевает сложиться, дворянский досуг, не претерпев особых семантических трансформаций, превращается в советский досуг: организаторы пролетарской культуры экспроприируют эту дискурсивную категорию вместе с дворянскими усадьбами, оперными театрами и спортом. Собственником времени остается государство, а досуг – временем, свободным от службы, только служит теперь не дворянство, а все население. Поэтому по-русски и сейчас можно сказать «на досуге (в свободное время) он подрабатывает извозом (переводами, уроками, самогоноварением и т. д.)», что не переводится на другие языки без коннотативных сдвигов. Русский досуг – это время, свободное от навязанной извне регламентации, а не время, не занятое трудом.

Праздность (слово и понятие). Другим словом, обозначавшим не заполненное трудом состояние, была праздность; время, отданное этому состоянию, могло именоваться, как мы уже видели, праздное время. И в истории этого культурного концепта можно обнаружить весьма любопытные эпизоды, указывающие на специфику русского времени. В отличие от досуга, который исходно ни к безделью, ни ко времени безделья отношения не имел, праздность с самого начала обозначала состояние, свободное от дел. Поэтому содержание данного понятия зависело от того, что в разные эпохи рассматривалось в качестве дела, а оценочный компонент (негативный или позитивный) определялся тем, как концептуализировались «дела», от которых освобождался приверженец праздности. История группы слов с корнем праз(д)ьн– богата переосмыслениями, связанными с разным пониманием указанных семантических компонентов.

В церковнославянских текстах слова с корнем праз(д)ьн- употребляются прежде всего в соответствии с греч. σχολή и σχολάζειν, а также в соответствии с греч. αργός, αργία, αργέω (соответствия этого второго типа мы далее рассматривать не будем). В греческом и содержание понятий, обозначаемых σχολή и σχολάζειν, и их оценочная характеристика амбивалентны, совершенно таким же образом, как в латыни otium, otiosus, otiari, значение которых формировалось под прямым влиянием их греческих эквивалентов. М. Арль пишет об этой двойственности следующим образом: «Il est bien évident que chez les Chrétiens, comme dans la langue des philosophes grecs, les deux mots σχολή et σχολάζειν sont par eux mêmes neutres, ambivalents, pour le bien ou pour le mal, n’etant fxés dans un sens que par l’objet auquel est consacré le temps. Chez les auteurs chrétiens aussi σχολή renvoie au temps dont l’homme dispose dans sa vie quotidienne, celui qu’il peut perdre dans les activités du monde ou gagner en le consacrant à la vie spirituelle, à Dieu. Basile de Césarée précise les conditions d’une bonne σχολή lorsqu’il écrit: “le temps libre (σχολή) sans le crainte de Dieu est maître de vice” (Homélie sur l’Hexaemeron 8, 8). En revanche le “loisir” rempli par la piété est la vie pleinement religieuse» [Harl 1984: 240], ср. еще у Василия Великого в гомелии на Пс. 45 противопоставление «σχολή άγαϑή», посвященного спасению души, и «σχολή πονηρά», отданного пустым умствованиям на манер афинян [PG XXIX: col. 428C–429A].

Весьма знаменательно, что церковнославянские слова с корнем праз(д)ьн- в целом лишены подобной двойственности или, вернее, обладают ею лишь реликтовым образом. В переводных текстах в немногих случаях можно встретить слова с корнем праз(д)ьн-, передающие амбивалентные σχολή и σχολάζειν, однако их значение, как правило, остается неясным без обращения к греческому оригиналу (следовательно, неясным для восточнославянских читателей этих текстов); в оригинальных славянских текстах эта греческая амбивалентность продолжения не находит. Одни слова с указанным корнем начинают устойчиво обозначать порочное безделие (праздь, праздьние, праздьнодѣяние, праздьность, праздьнь, празнь – [Срезневский II: 1364–1369; СДРЯ XI–XIV вв., VII: 464–475; СРЯ XI–XVII вв., XVIII: 127–134]), другие – занятость делом, обычно благим (упражнение, упражнятися, упраздьноватися – [Срезневский III: 1247–1249]), наконец, третьи приобретают дополнительное (по отношению ко времени, не занятому делом) значение торжества, ликования и т. д. (праздьникъ, праздьничьныи, праздьньство, празьникъ, празьнование – [Срезневский II: 1364–1368; СРЯ XI–XIV вв., VII: 464–473; СРЯ XI–XVII вв., XVIII: 127–130), соответствуя чаще всего греч. ἑορτή.

Приведу несколько примеров происходящих в этой сфере семантических трансформаций. В Первом послании коринфянам апостол Павел говорит об опасностях безбрачия и предлагает супругам не разлучаться навек, но пробовать жить в воздержании в течение некоторого времени (πρὸς καιρόν), а потом сходиться вновь (I Кор. 7:1–6). Это временное расставание нужно, «Υνα σχολάοητε τῆ [νηστεία ϰαὶ τῆ] προσευχῆ» (I Кор. 7:5); глагол σχολάζειν использован здесь именно ввиду той его амбивалентности, о которой говорилось выше: супругам предлагается освободить (опустошить, опорожнить) себя от мирских забот и привычек для (поста и) молитвы – тем же, привычным для античной цивилизации образом, каким стоики отвлекались от негоций для созерцания и размышления[31]. На славянский этот концепт передать не удается. В Чудовском Новом Завете читаем: «да ѹпражнѧѥтесѥ постом҃ и мл҃твою»[32] [Воскресенский 1906: 63; Lehfeldt 1989: л. 110 об.], и в этом переводе теряется присутствующий у апостола Павла смысл освобождения от дел, от мирских забот и обстоятельств семейной жизни. В Библии 1499 г. находим: «да празнϫете въ постѣи мл҃твѣ»[33] [Русская Библия VIII: 212]; хотя это и почти буквальный перевод, смысл фразы оказывается малопонятным, поскольку глагол празновати употреблен в редком (неизвестном рядовому читателю) значении ‘бездействовать’ и при этом это предначертанное бездействие выглядит странным, так как пост и молитва не рассматриваются как бездействие, а значение отвлечения от злободневности для созерцания утеряно, в частности, потому, что дат. падеж предназначения оказывается заменен предлогом въ с мест. падежом, обозначающим состояние. Характерно, что в Елизаветинской Библии попытки справиться со смыслом «праздности» вообще оставлены (поскольку, надо думать, в употребительном церковнославянском ни одно из слов с корнем праз(д)ьн – нужного смысла не имело) и фраза переведена как «да пребываете въ постѣи молитвѣ».

Не менее показателен перевод Сир. 38:24. В греческом оригинале этот стих читается: «Σοφία γραμματέως ἐv εὐϰαρία σχολῆς, ϰαὶ ὁ ἐλασσούμενος πράξει αὐτοῦ σοφισϑήσεται». В русском синодальном переводе, по характеру не буквальном, а разъясняющем, этому соответствует: «Мудрость книжная приобретается в благоприятное время досуга, и кто мало имеет своих занятий, может приобрести мудрость». Этот перевод близок к тому, что мы находим в других новых европейских языках, ср., например, во французском: «La sagesse du scribe s’acquiert aux heures de loisir et celui qui est libre d’affaires devient sage»; в английском (revised standard version): «The wisdom of the scribe depends on the opportunity of leisure; and he who has little business may become wise»; схоже и в итальянском: «La sapienza dello scriba si deve alle sue ore di quiete; chi ha poca attività diventerà saggio». Для передачи греч. учплЮ переводчики используют досуг, loisir, leisure. Как мы знаем, у средневековых переводчиков этого слова и этого понятия не было. Для славянского переводчика это создавало непреодолимые трудности. В раннем переводе этой книги, который А. А. Алексеев считает мефодиевским [Алексеев 1999: 155], здесь читается: «премдрс҃ть книжника во времѧ празнества; и малѧя сѧ дѣянїем своим премдрсть»[34] [Мазуринская кормчая 2002: 766]. Перевод непонятен; первая часть фразы непонятна из-за редкого значения слова празнество, вторая – из-за синтаксической аномальности (возникающей, видимо, из-за характерной ошибки писца, плохо понимающего копируемый текст) и неясного смысла словосочетания малѧя сѧ дѣянїем.[35] В Геннадиевской Библии 1499 г., а затем и в Елизаветинской Библии отсутствует синтаксическая аномалия второй части, однако в остальном перевод остается прежним и по-прежнему непонятным: «Премудрос(ть) книжника во врѣмя праздньства, и умаляася дѣаниемь своим премудрится» [СРЯ XI–XVII вв., XVIII: 127]; «Премϫдрсть книжника во благовременїи празднества, и ѹмалѧѧисѧ дѣѧнїемъ своимъ ѹпремϫдритсѧ»[36].

Таким образом, и здесь попытка перевести σχολή с помощью слова с корнем праз(д)ьн– приводит к семантической неадекватности [37].

Еще один случай неадекватного перевода встречаем в Пс. 45:11. В Септуагинте этот стих начинается словами: «σχολάσατε ϰαὶ γνῶτε ὅ τι ἐγώ εἰμί ὁ Θεός». Смысл греческого текста вполне прозрачен: «Освободитесь от посторонних вещей (мыслей, устремлений, военных действий) и уразумейте, что Я Бог». В новоевропейских переводах, в том числе и в русском, в соответствии с еврейским текстом (императив от каузатива harəpû со значением ‘воздерживаться от действий, пребывать в покое’), первый императив передается как остановитесь («Остановитесь и познайте, что Я Бог»; «Be still, and know that I am God»; «Seid stille und erkennet, daß Gott bin»; «Arrêtez, et sachez que je suis Dieu»). В Вульгате данный стих выглядит так же, как в греческом: «Vacate et videte quoniam ego sum Deus». Славянский переводчик не располагал столь же хорошим эквивалентом, как Иероним, и стремился передать σχολάζειν с помощью слова с корнем праз(д)ьн-. В славянской Псалтыри находим от древнейших рукописей до Елизаветинской Библии один и тот же перевод: «ОУпразднитесѧ и разϫмѣйте. яко азъ есмь бг҃ъ»[38] (ср., в частности, в Чудовской Псалтыри – [Погорелов 1910: 43]; в Бычковской Псалтыри – [Altbauer, Lunt 1978: 35]; в Болонской Псалтыри – [Дуйчев 1968: 153]; в Библии 1499 г. – [Русская Библия IV: 132]) [39]. И этот перевод передает греческий оригинал лишь весьма несовершенным образом, поскольку в оригинальных текстах глагол оупразднитесѧ[40] в значении ‘освободиться от чего-либо’ не употребляется, а в текстах переводных употребляется редко и без какого-либо стабильного значения (см. [Срезневский III: 1248–1249]).

Понятно, что описанные выше трудности перевода возникали не только при работе с библейским текстом. Слова σχολή и σχολάζειν в значении освобожденного от житейской суеты времени, посвящаемого духовному деланию (в разных его проявлениях – аскезе, созерцании, чтении Св. Писания и т. д.), достаточно широко употребляются и в патристических сочинениях [Lampe 1961: 1360–1361]. Сталкиваясь с этими употреблениями, славянские переводчики, как мы уже знаем, не находили адекватного соответствия, так что славянский текст либо оказывался не вполне понятен читателю, либо существенно редуцировал семантическую сложность оригинала. Так, например, в Хронике Георгия Амартола об Оригене говорится: «Оригѣну же бдѣниемь и жизнью премногою и празденьствомь велиемь въ писаныхъ пребывающю труду… любьзно почтенъ бысть» [СРЯ XI–XVII вв., XVIII: 127]. В греч. празденьству соответствует σχολή, и составители Словаря русского языка XI–XVII вв. выделяют у слова празднество значение ‘досуг, свободное от повседневных трудов время, посвящаемое духовным занятиям’; вряд ли, однако, средневековый читатель, не знакомый с греческим текстом, опознавал это значение и мог адекватно воспринять данный пассаж.

Значение ‘посвящать свой досуг духовным занятиям’ составители словаря выделяют и у глагола праздновати [Там же: 130]. Единственный пример, дающийся на это редкое (для церковнославянского) значение, взят из Жития Феодора Студита по рукописи Выголексинского сборника XII в.: «не играмъ радоуя оу. не позоромъ радоуя ся. не покоими и инѣми слабостьми акъı ϫнъ съı. и толикомоу дш҃ю наслажя. нъ ѥдинъ праздьноуя яко же лѣпо възбьра оучения. тѣми и оумъ си крашѧше»[41] [Выг. сб.: 144] [42]. В греческом оригинале здесь читалось: «μόνη, σχολάζων ὠς εἰϰός τῆ ἀναλήψει τῶν μαϑημάτον», что означает в переводе издателей Выголексинского сборника ‘отдавая время одному усвоению наук’ [Там же], а в переводе издателей Великих Миней четий ‘но, как следует, заботясь только об усвоении учения’ [ВМЧ, Ноябрь 1–12: стб. 358]. Русский перевод не совсем точен (точнее было бы ‘отдавая осободившееся от суетных занятий время’), однако и в этом редуцированном виде он, видимо, был недоступен славянскому читателю, и в позднейшей редакции вносятся изменения, еще радикальнее редуцирующие смысл оригинала (исчезает концепт досуга, освобожденного времени): «не играмъ радϫясѧ, ни позорищемъ коимъ внимая. ни покои и оутѣшенїи тѣлесными ϫслажашесѧ, яко юнʃ сыи. но въ оученїи оупражнѧшесѧ. и тѣми оумъ красѧше, и яже ѿ нихъ ползϫ ѡбьимая»[43] [Лённгрен II: 220]. И здесь, таким образом, славянские переводчики оказываются не в состоянии воспроизвести семантическую структуру греческого текста, поскольку в славянском нет для этого подходящих лексических средств, отсутствие которых обусловлено, надо думать, отсутствием соответствующего концепта (если бы концепт имелся, к нему приспособилось какое-то славянское слово, как это позднее случилось с досугом).

Когда в значении σχολή, σχολάζειν амбивалентность отсутствует, сложностей при переводе не возникает и нетривиальной вариативности в письменной традиции не наблюдается. Ср., например, Исх. 5:8 и Исх. 5:17. В Септуагинте читается: «σχολάζουσιν γάρ. διὰ τοῦτο ϰεϰράγασιν λέγοντες Πορευϑῶμεν ϰαὶ ϑύσωμεν τῶ ϑεῶ ἡμῶν»; «Σχολάζετε, σχολασταί ἐστε. διὰ τοῦτο λέγετε Πορευϑῶμεν ϑύσωμεν τῶ ϑεῶ ἡμῶν». В церковнославянском переводе: «праздни бо сϫть: сегѡ ради возопиша, глаголюще: да пойдемъ, и пожремъ бг҃ϫ нашемϫ»; «праздни, праздни есте: сегѡ ради глаголете: да идемъ, пожремъ бг҃ϫ нашемϫ»[44]. Никаких семантических вариаций не приносит ни русский синодальный перевод, ни переводы на другие новоевропейские языки. Основа этой последовательности в однозначности концептуальных эквиваленций: праздный в значении ‘бездельный’ и с коннотациями дурного (предосудительного) использования времени в точности соответствует тому концепту, который у восточных славян связывается со словами праздь, праздьность, праздьнь, праздьныи. Аналогичные наблюдения могут быть сделаны над σχολή в Притч. 28:19 (в Елизаветинской Библии: «гонѧй же праздность насытитсѧ нищеты»[45]) и над причастием σχολάζοντα в Мф. 12:44; Лк. 11:25 (слав. празденъ).

Формально те неадекватности перевода, которые были описаны выше, обусловлены несовпадениями семантических областей, покрываемых в славянском словами с корнем праз(д)ьн- и в греческом словами с корнем σχολ-. Исходным для слов с корнем праз(д)ьн- является значение ‘пустой, порожний’. Его естественным семантическим дериватом в отношении времени является ‘пустой, свободный от дел’. Отсюда возникает возможность употреблять слова с этим корнем для перевода, с одной стороны, греч. σχολή, σχολάζειν и ἀργός, ἀργία, ἀργέω, а с другой – греч. ἑορτή. Как уже говорилось, в церковнославянском действует тенденция к размежеванию слов, связанных с концептом свободного (пустого) времени и с концептом праздника, хотя в силу переводческих калек типа тех, которые разбирались выше, полного размежевания не происходит. Сверх этого под воздействием греческого, т. е. изначально как семантическая калька греч. σχολή, σχολάζειν,появляется группа слов с корнем праз(д)ьн– и значением ‘заниматься чем-либо, систематически трудиться’ (упражнение, упражнятися). И в отношении этой группы слов действует тенденция к размежеванию, к тому, чтобы в рамках одного слова значения трех отмеченных типов не совмещались.

Если в переводных текстах эта тенденция просматривается лишь статистически, то в оригинальных церковнославянских текстах она выражена вполне явственно. Так, скажем, в оригинальных текстах праздьныи имеет лишь значения ‘пустой, незанятый, свободный, бездельный’, но не встречается в значении ‘праздничный’, изредка появляющемся у него в переводных текстах [Срезневский II: 1367–1368; СРЯ XI–XVII вв., XVIII: 132–133]. Напротив, праздьновати в текстах восточнославянского происхождения показывает такие значения, как ‘праздновать, торжествовать, отмечать праздник’, но не употребляется в значении ‘быть свободным от дел, не работать’ [Срезневский II: 1365–1369; СРЯ XI–XVII вв., XVIII: 130; СРЯ XI–XIV вв., VII: 466–467, 473]. Глагол упражнятися в оригинальных текстах выступает в значении ‘заниматься чем-либо, предаваться чему-либо’ и, как правило, не появляется в значениях ‘освобождаться от работы, быть незанятым, удосуживаться’ [Срезневский III: 1247–1248] [46]. В этой размежеванной системе нет места тем амбивалентным значениям σχολή и σχολάζειν,которые характерны для языка греческой патристики [47].

Вполне очевидно, что для Тредиаковского досуг означает в данном случае время свободное от дел, т. е. то же самое, что loisir во французском или otium в античной традиции, которую воссоздает Тредиаковский в «Тилемахиде» [28]. Более ранний, но менее яркий пример обнаруживается в письме М. В. Ломоносова В. Н. Татищеву от 27 января 1749 г. Ломоносов пишет в нем о своем желании сделать стихотворное переложение Псалтыри и указывает на две причины, которые этому препятствуют: «Первое – недосуги; ибо главное мое дело есть горная наука, для которой я был нарочно в Саксонию посылан, также химия и физика много времени требуют» [Ломоносов, VIII: 96] [29]. Речь здесь определенно идет о времени, а не о способности, однако не ясно, до какой степени потребное Ломоносову для переложения время рассматривается как loisir. Поскольку общество явно нуждалось в подходящем обозначении для нового концепта, эта инновация получает в Екатерининскую эпоху заметное распространение. Ср., например, в Слове Ивана Третьякова 1768 г.: «[Люди] любопытствовать о вещах начинают, когда онѣ, снискав все нужное к прохладнѣйшему житию, надосугѣ пребывают» [СРЯ XVIII в., VI: 239] или в журнале Смесь 1769 г.: «Напишу волшебную сказку, сии сказочки часто и знатные и ученые люди изволят читать надосугѣ» [Там же].

На воспрïятïе дѣльныхъ Намѣренïй, разуму долгъ быть

И свободну весьма, притомъ емужъ и-спокойну.

Надобно мыслить о-тóмъ въ удобное время досуга,

И увóльнену всѣхъ отъ дѣлъ узловатыхъ и-трýдныхъ.

[Тредиаковский 1766, II: 176].

Понятно, что к концу Екатерининской эпохи в контексте эмансипации культуры от государственного пафоса и государственного руководства (см. об этих процессах [Живов 1996: 419–429]) концепция досуга приобретает особую значимость. В русских условиях апелляция к досугу акцентирует самодостаточность частной жизни, частной деятельности, не сводящейся к государственной службе. Одним из главных апологетов этой культивируемой приватности был Н. М. Карамзин, журнальные предприятия которого должны были создать просвещенную и обладающую досугом публику, которая ценила бы собственные культурные достижения и воспринимала бы автора «Бедной Лизы» в качестве своего наставника. В силу этого вполне естественным кажется, что Карамзин помещает в «Московском журнале» отдельную статью «О Досугѣ», представляющую собой перевод эссэ Христиана Гарве «Ueber die Muße» [Гарве 1792а; 1792б]. В примечании к переводу Карамзин пишет: «Сïя пïеса полюбилась мнѣ простотою, ясностïю и стройнымъ теченïемъ мыслей» [Гарве 1792б: 167]. Позицию Гарве можно было бы обозначить как своего рода буржуазный стоицизм, однако нет оснований думать, что Карамзин усваивает эту установку в целом. Со свойственным ему эклектизмом он пользуется текстом Гарве для утверждения нескольких важных для него самого идей.

Прежде всего это идея самого досуга как неотъемлемого права свободного человека. У Гарве в качестве эпиграфа фигурирует: «‛Όσιον τι ή σχολή»[30]; Карамзин снабжает эту фразу не совсем точным, но весьма красноречивым переводом: «Досугъ есть нѣчто святое» [Гарве 1792а: 93; 1792б: 167]. Затем досуг связывается со свободой:

Праздность (слово и понятие). Другим словом, обозначавшим не заполненное трудом состояние, была праздность; время, отданное этому состоянию, могло именоваться, как мы уже видели, праздное время. И в истории этого культурного концепта можно обнаружить весьма любопытные эпизоды, указывающие на специфику русского времени. В отличие от досуга, который исходно ни к безделью, ни ко времени безделья отношения не имел, праздность с самого начала обозначала состояние, свободное от дел. Поэтому содержание данного понятия зависело от того, что в разные эпохи рассматривалось в качестве дела, а оценочный компонент (негативный или позитивный) определялся тем, как концептуализировались «дела», от которых освобождался приверженец праздности. История группы слов с корнем праз(д)ьн– богата переосмыслениями, связанными с разным пониманием указанных семантических компонентов.

В церковнославянских текстах слова с корнем праз(д)ьн- употребляются прежде всего в соответствии с греч. σχολή и σχολάζειν, а также в соответствии с греч. αργός, αργία, αργέω (соответствия этого второго типа мы далее рассматривать не будем). В греческом и содержание понятий, обозначаемых σχολή и σχολάζειν, и их оценочная характеристика амбивалентны, совершенно таким же образом, как в латыни otium, otiosus, otiari, значение которых формировалось под прямым влиянием их греческих эквивалентов. М. Арль пишет об этой двойственности следующим образом: «Il est bien évident que chez les Chrétiens, comme dans la langue des philosophes grecs, les deux mots σχολή et σχολάζειν sont par eux mêmes neutres, ambivalents, pour le bien ou pour le mal, n’etant fxés dans un sens que par l’objet auquel est consacré le temps. Chez les auteurs chrétiens aussi σχολή renvoie au temps dont l’homme dispose dans sa vie quotidienne, celui qu’il peut perdre dans les activités du monde ou gagner en le consacrant à la vie spirituelle, à Dieu. Basile de Césarée précise les conditions d’une bonne σχολή lorsqu’il écrit: “le temps libre (σχολή) sans le crainte de Dieu est maître de vice” (Homélie sur l’Hexaemeron 8, 8). En revanche le “loisir” rempli par la piété est la vie pleinement religieuse» [Harl 1984: 240], ср. еще у Василия Великого в гомелии на Пс. 45 противопоставление «σχολή άγαϑή», посвященного спасению души, и «σχολή πονηρά», отданного пустым умствованиям на манер афинян [PG XXIX: col. 428C–429A].

Весьма знаменательно, что церковнославянские слова с корнем праз(д)ьн- в целом лишены подобной двойственности или, вернее, обладают ею лишь реликтовым образом. В переводных текстах в немногих случаях можно встретить слова с корнем праз(д)ьн-, передающие амбивалентные σχολή и σχολάζειν, однако их значение, как правило, остается неясным без обращения к греческому оригиналу (следовательно, неясным для восточнославянских читателей этих текстов); в оригинальных славянских текстах эта греческая амбивалентность продолжения не находит. Одни слова с указанным корнем начинают устойчиво обозначать порочное безделие (праздь, праздьние, праздьнодѣяние, праздьность, праздьнь, празнь – [Срезневский II: 1364–1369; СДРЯ XI–XIV вв., VII: 464–475; СРЯ XI–XVII вв., XVIII: 127–134]), другие – занятость делом, обычно благим (упражнение, упражнятися, упраздьноватися – [Срезневский III: 1247–1249]), наконец, третьи приобретают дополнительное (по отношению ко времени, не занятому делом) значение торжества, ликования и т. д. (праздьникъ, праздьничьныи, праздьньство, празьникъ, празьнование – [Срезневский II: 1364–1368; СРЯ XI–XIV вв., VII: 464–473; СРЯ XI–XVII вв., XVIII: 127–130), соответствуя чаще всего греч. ἑορτή.

Приведу несколько примеров происходящих в этой сфере семантических трансформаций. В Первом послании коринфянам апостол Павел говорит об опасностях безбрачия и предлагает супругам не разлучаться навек, но пробовать жить в воздержании в течение некоторого времени (πρὸς καιρόν), а потом сходиться вновь (I Кор. 7:1–6). Это временное расставание нужно, «Υνα σχολάοητε τῆ [νηστεία ϰαὶ τῆ] προσευχῆ» (I Кор. 7:5); глагол σχολάζειν использован здесь именно ввиду той его амбивалентности, о которой говорилось выше: супругам предлагается освободить (опустошить, опорожнить) себя от мирских забот и привычек для (поста и) молитвы – тем же, привычным для античной цивилизации образом, каким стоики отвлекались от негоций для созерцания и размышления[31]. На славянский этот концепт передать не удается. В Чудовском Новом Завете читаем: «да ѹпражнѧѥтесѥ постом҃ и мл҃твою»[32] [Воскресенский 1906: 63; Lehfeldt 1989: л. 110 об.], и в этом переводе теряется присутствующий у апостола Павла смысл освобождения от дел, от мирских забот и обстоятельств семейной жизни. В Библии 1499 г. находим: «да празнϫете въ постѣи мл҃твѣ»[33] [Русская Библия VIII: 212]; хотя это и почти буквальный перевод, смысл фразы оказывается малопонятным, поскольку глагол празновати употреблен в редком (неизвестном рядовому читателю) значении ‘бездействовать’ и при этом это предначертанное бездействие выглядит странным, так как пост и молитва не рассматриваются как бездействие, а значение отвлечения от злободневности для созерцания утеряно, в частности, потому, что дат. падеж предназначения оказывается заменен предлогом въ с мест. падежом, обозначающим состояние. Характерно, что в Елизаветинской Библии попытки справиться со смыслом «праздности» вообще оставлены (поскольку, надо думать, в употребительном церковнославянском ни одно из слов с корнем праз(д)ьн – нужного смысла не имело) и фраза переведена как «да пребываете въ постѣи молитвѣ».

Не менее показателен перевод Сир. 38:24. В греческом оригинале этот стих читается: «Σοφία γραμματέως ἐv εὐϰαρία σχολῆς, ϰαὶ ὁ ἐλασσούμενος πράξει αὐτοῦ σοφισϑήσεται». В русском синодальном переводе, по характеру не буквальном, а разъясняющем, этому соответствует: «Мудрость книжная приобретается в благоприятное время досуга, и кто мало имеет своих занятий, может приобрести мудрость». Этот перевод близок к тому, что мы находим в других новых европейских языках, ср., например, во французском: «La sagesse du scribe s’acquiert aux heures de loisir et celui qui est libre d’affaires devient sage»; в английском (revised standard version): «The wisdom of the scribe depends on the opportunity of leisure; and he who has little business may become wise»; схоже и в итальянском: «La sapienza dello scriba si deve alle sue ore di quiete; chi ha poca attività diventerà saggio». Для передачи греч. учплЮ переводчики используют досуг, loisir, leisure. Как мы знаем, у средневековых переводчиков этого слова и этого понятия не было. Для славянского переводчика это создавало непреодолимые трудности. В раннем переводе этой книги, который А. А. Алексеев считает мефодиевским [Алексеев 1999: 155], здесь читается: «премдрс҃ть книжника во времѧ празнества; и малѧя сѧ дѣянїем своим премдрсть»[34] [Мазуринская кормчая 2002: 766]. Перевод непонятен; первая часть фразы непонятна из-за редкого значения слова празнество, вторая – из-за синтаксической аномальности (возникающей, видимо, из-за характерной ошибки писца, плохо понимающего копируемый текст) и неясного смысла словосочетания малѧя сѧ дѣянїем.[35] В Геннадиевской Библии 1499 г., а затем и в Елизаветинской Библии отсутствует синтаксическая аномалия второй части, однако в остальном перевод остается прежним и по-прежнему непонятным: «Премудрос(ть) книжника во врѣмя праздньства, и умаляася дѣаниемь своим премудрится» [СРЯ XI–XVII вв., XVIII: 127]; «Премϫдрсть книжника во благовременїи празднества, и ѹмалѧѧисѧ дѣѧнїемъ своимъ ѹпремϫдритсѧ»[36].

Таким образом, и здесь попытка перевести σχολή с помощью слова с корнем праз(д)ьн– приводит к семантической неадекватности [37].

Еще один случай неадекватного перевода встречаем в Пс. 45:11. В Септуагинте этот стих начинается словами: «σχολάσατε ϰαὶ γνῶτε ὅ τι ἐγώ εἰμί ὁ Θεός». Смысл греческого текста вполне прозрачен: «Освободитесь от посторонних вещей (мыслей, устремлений, военных действий) и уразумейте, что Я Бог». В новоевропейских переводах, в том числе и в русском, в соответствии с еврейским текстом (императив от каузатива harəpû со значением ‘воздерживаться от действий, пребывать в покое’), первый императив передается как остановитесь («Остановитесь и познайте, что Я Бог»; «Be still, and know that I am God»; «Seid stille und erkennet, daß Gott bin»; «Arrêtez, et sachez que je suis Dieu»). В Вульгате данный стих выглядит так же, как в греческом: «Vacate et videte quoniam ego sum Deus». Славянский переводчик не располагал столь же хорошим эквивалентом, как Иероним, и стремился передать σχολάζειν с помощью слова с корнем праз(д)ьн-. В славянской Псалтыри находим от древнейших рукописей до Елизаветинской Библии один и тот же перевод: «ОУпразднитесѧ и разϫмѣйте. яко азъ есмь бг҃ъ»[38] (ср., в частности, в Чудовской Псалтыри – [Погорелов 1910: 43]; в Бычковской Псалтыри – [Altbauer, Lunt 1978: 35]; в Болонской Псалтыри – [Дуйчев 1968: 153]; в Библии 1499 г. – [Русская Библия IV: 132]) [39]. И этот перевод передает греческий оригинал лишь весьма несовершенным образом, поскольку в оригинальных текстах глагол оупразднитесѧ[40] в значении ‘освободиться от чего-либо’ не употребляется, а в текстах переводных употребляется редко и без какого-либо стабильного значения (см. [Срезневский III: 1248–1249]).

Понятно, что описанные выше трудности перевода возникали не только при работе с библейским текстом. Слова σχολή и σχολάζειν в значении освобожденного от житейской суеты времени, посвящаемого духовному деланию (в разных его проявлениях – аскезе, созерцании, чтении Св. Писания и т. д.), достаточно широко употребляются и в патристических сочинениях [Lampe 1961: 1360–1361]. Сталкиваясь с этими употреблениями, славянские переводчики, как мы уже знаем, не находили адекватного соответствия, так что славянский текст либо оказывался не вполне понятен читателю, либо существенно редуцировал семантическую сложность оригинала. Так, например, в Хронике Георгия Амартола об Оригене говорится: «Оригѣну же бдѣниемь и жизнью премногою и празденьствомь велиемь въ писаныхъ пребывающю труду… любьзно почтенъ бысть» [СРЯ XI–XVII вв., XVIII: 127]. В греч. празденьству соответствует σχολή, и составители Словаря русского языка XI–XVII вв. выделяют у слова празднество значение ‘досуг, свободное от повседневных трудов время, посвящаемое духовным занятиям’; вряд ли, однако, средневековый читатель, не знакомый с греческим текстом, опознавал это значение и мог адекватно воспринять данный пассаж.

Значение ‘посвящать свой досуг духовным занятиям’ составители словаря выделяют и у глагола праздновати [Там же: 130]. Единственный пример, дающийся на это редкое (для церковнославянского) значение, взят из Жития Феодора Студита по рукописи Выголексинского сборника XII в.: «не играмъ радоуя оу. не позоромъ радоуя ся. не покоими и инѣми слабостьми акъı ϫнъ съı. и толикомоу дш҃ю наслажя. нъ ѥдинъ праздьноуя яко же лѣпо възбьра оучения. тѣми и оумъ си крашѧше»[41] [Выг. сб.: 144] [42]. В греческом оригинале здесь читалось: «μόνη, σχολάζων ὠς εἰϰός τῆ ἀναλήψει τῶν μαϑημάτον», что означает в переводе издателей Выголексинского сборника ‘отдавая время одному усвоению наук’ [Там же], а в переводе издателей Великих Миней четий ‘но, как следует, заботясь только об усвоении учения’ [ВМЧ, Ноябрь 1–12: стб. 358]. Русский перевод не совсем точен (точнее было бы ‘отдавая осободившееся от суетных занятий время’), однако и в этом редуцированном виде он, видимо, был недоступен славянскому читателю, и в позднейшей редакции вносятся изменения, еще радикальнее редуцирующие смысл оригинала (исчезает концепт досуга, освобожденного времени): «не играмъ радϫясѧ, ни позорищемъ коимъ внимая. ни покои и оутѣшенїи тѣлесными ϫслажашесѧ, яко юнʃ сыи. но въ оученїи оупражнѧшесѧ. и тѣми оумъ красѧше, и яже ѿ нихъ ползϫ ѡбьимая»[43] [Лённгрен II: 220]. И здесь, таким образом, славянские переводчики оказываются не в состоянии воспроизвести семантическую структуру греческого текста, поскольку в славянском нет для этого подходящих лексических средств, отсутствие которых обусловлено, надо думать, отсутствием соответствующего концепта (если бы концепт имелся, к нему приспособилось какое-то славянское слово, как это позднее случилось с досугом).

Когда в значении σχολή, σχολάζειν амбивалентность отсутствует, сложностей при переводе не возникает и нетривиальной вариативности в письменной традиции не наблюдается. Ср., например, Исх. 5:8 и Исх. 5:17. В Септуагинте читается: «σχολάζουσιν γάρ. διὰ τοῦτο ϰεϰράγασιν λέγοντες Πορευϑῶμεν ϰαὶ ϑύσωμεν τῶ ϑεῶ ἡμῶν»; «Σχολάζετε, σχολασταί ἐστε. διὰ τοῦτο λέγετε Πορευϑῶμεν ϑύσωμεν τῶ ϑεῶ ἡμῶν». В церковнославянском переводе: «праздни бо сϫть: сегѡ ради возопиша, глаголюще: да пойдемъ, и пожремъ бг҃ϫ нашемϫ»; «праздни, праздни есте: сегѡ ради глаголете: да идемъ, пожремъ бг҃ϫ нашемϫ»[44]. Никаких семантических вариаций не приносит ни русский синодальный перевод, ни переводы на другие новоевропейские языки. Основа этой последовательности в однозначности концептуальных эквиваленций: праздный в значении ‘бездельный’ и с коннотациями дурного (предосудительного) использования времени в точности соответствует тому концепту, который у восточных славян связывается со словами праздь, праздьность, праздьнь, праздьныи. Аналогичные наблюдения могут быть сделаны над σχολή в Притч. 28:19 (в Елизаветинской Библии: «гонѧй же праздность насытитсѧ нищеты»[45]) и над причастием σχολάζοντα в Мф. 12:44; Лк. 11:25 (слав. празденъ).

Формально те неадекватности перевода, которые были описаны выше, обусловлены несовпадениями семантических областей, покрываемых в славянском словами с корнем праз(д)ьн- и в греческом словами с корнем σχολ-. Исходным для слов с корнем праз(д)ьн- является значение ‘пустой, порожний’. Его естественным семантическим дериватом в отношении времени является ‘пустой, свободный от дел’. Отсюда возникает возможность употреблять слова с этим корнем для перевода, с одной стороны, греч. σχολή, σχολάζειν и ἀργός, ἀργία, ἀργέω, а с другой – греч. ἑορτή. Как уже говорилось, в церковнославянском действует тенденция к размежеванию слов, связанных с концептом свободного (пустого) времени и с концептом праздника, хотя в силу переводческих калек типа тех, которые разбирались выше, полного размежевания не происходит. Сверх этого под воздействием греческого, т. е. изначально как семантическая калька греч. σχολή, σχολάζειν,появляется группа слов с корнем праз(д)ьн– и значением ‘заниматься чем-либо, систематически трудиться’ (упражнение, упражнятися). И в отношении этой группы слов действует тенденция к размежеванию, к тому, чтобы в рамках одного слова значения трех отмеченных типов не совмещались.

Если в переводных текстах эта тенденция просматривается лишь статистически, то в оригинальных церковнославянских текстах она выражена вполне явственно. Так, скажем, в оригинальных текстах праздьныи имеет лишь значения ‘пустой, незанятый, свободный, бездельный’, но не встречается в значении ‘праздничный’, изредка появляющемся у него в переводных текстах [Срезневский II: 1367–1368; СРЯ XI–XVII вв., XVIII: 132–133]. Напротив, праздьновати в текстах восточнославянского происхождения показывает такие значения, как ‘праздновать, торжествовать, отмечать праздник’, но не употребляется в значении ‘быть свободным от дел, не работать’ [Срезневский II: 1365–1369; СРЯ XI–XVII вв., XVIII: 130; СРЯ XI–XIV вв., VII: 466–467, 473]. Глагол упражнятися в оригинальных текстах выступает в значении ‘заниматься чем-либо, предаваться чему-либо’ и, как правило, не появляется в значениях ‘освобождаться от работы, быть незанятым, удосуживаться’ [Срезневский III: 1247–1248] [46]. В этой размежеванной системе нет места тем амбивалентным значениям σχολή и σχολάζειν,которые характерны для языка греческой патристики [47].