Страница:

Для нужд гарнизона перестроили уцелевшие после пожара церкви, монастыри и костелы. В здании коллегии иезуитов разместились канцелярия коменданта крепости и инженерное управление. Костел августинцев некоторое время служил царской резиденцией, а в 1856 г. на его месте началось строительство гарнизонной церкви по проекту архитектора Д.И. Гримма. Здание монастыря базилиан было приспособлено под артиллерийские казармы. Униатскую церковь Петра и Павла, известную как Белый дворец, переделали под офицерское собрание. Последний жилой дом снесли в 1838 г. Еще через десять лет разрушили костел доминиканцев. В западной части острова в 1851 г. возвели здание арсенала длиной 136 м и шириной 22 м. Шестнадцать казематов нижнего яруса арсенала предназначались для хранения передков и зарядных ящиков, верхний ярус – для стрелкового и холодного оружия.

Цитадель с трех сторон прикрывали предмостные укрепления.

Кобринское укрепление состояло из четырех бастионных фортов и трех равелинов. (Бастион представлял собой пятиугольное сооружение, воздвигнутое в углах крепостной ограды, для обстрела местности и фланкирования крепостных стен и рвов перед ними. Передние стены бастиона называются фасадами, боковые – фланками, тыльная внутренняя сторона – горжей. Два смежных бастиона и соединяющий их участок ограды (куртина) образуют бастионный фронт. Равелин – вспомогательное фортификационное сооружение обычно треугольной формы, располагавшееся перед крепостным рвом между бастионами (перед куртиной). Служил для прикрытия крепостных стен от артиллерийского огня и атак противника, обстрела ближних подступов, а также для сосредоточения войск гарнизона перед вылазками. В трех бастионах находились небольшие казематированные редюиты – внутренние укрепления, последний оплот оборонявшихся.)

Помещения бывшего монастыря бригиток в западной части укрепления использовались вначале как пересыльная тюрьма, затем здесь разместилась арестантская рота, а с 1851 г. – и следственная тюрьма. Монастырь тринитариев, расположенный позади бастиона III, стал называться Тринитарской казармой. С центральным островом Кобринское укрепление соединялось мостами через Мухавец с Кобринскими и Бригитскими воротами.

Волынское укрепление состояло из двух бастионных фортов и полубастиона с двумя равелинами. С центральным островом укрепление соединялось Волынскими (ныне Холмскими) воротами и подъемным мостом через Мухавец. Ворота с внешней стороны имели вид небольшого замка в псевдорусском стиле с башенками и зубчатой стеной.

Находившиеся на Южном острове монастыри и костелы бернардинцев и бернардинок были переоборудованы в казарменные помещения по проекту архитектора Мордвинова. В комплексе разместился Брестский кадетский корпус. Инициатива его создания принадлежала виленскому генерал-губернатору Ф.Я. Мирковичу, убежденному, что после восстания 1830–1831 гг. правительство обязано взять дело воспитания в свои руки. Миркович сумел убедить Николая I, посетившего Брест в августе 1840 г. для ознакомления с ходом строительства крепости, в том, что гражданские учреждения в Беларуси не принесут пользы. Он настаивал на создании закрытого учебного заведения, от которого «только должно ожидать образования нового поколения людей». Правда, Миркович хотел открыть заведение в Вильно и уже организовал сбор денег на строительство. Но император на все резоны губернатора заявил: «На твои деньги я возведу оборонительную казарму и в ней устрою корпус… надеюсь, что до 1 мая 1841 года у меня здесь будет сотня кадетиков».

Корпус был учрежден указом императора от 16 апреля 1841 г. Однако еще почти год ушел на создание учебной базы, формирование штатов, отбор воспитанников. Официальное открытие состоялось 30 августа 1842 г. На церемонии присутствовали Миркович, заместитель начальника военно-учебных заведений Ростовцев, архиепископ Литовский и Виленский Семашко. В честь бракосочетания наследника престола по предложению местной шляхты корпус стал именоваться Александровским.

Начальником корпуса был назначен генерал-майор А.П. Гельмерсен. Его имя десятилетия пребывало в забвении, и сегодня очень мало известно фактов из его богатой событиями биографии. Но стоит только захотеть, и проявляется история целого дворянского рода, служившего Отечеству в самых различных областях. В этом роду были рыцари и депутаты, ученые и артисты, генералы и дипломаты.

Его отец, Петер Бернхардт, служил директором Санкт– Петербургского Императорского театра. Младший брат Григорий стал выдающимся российским ученым, академиком, директором Горного института, составителем первой геологической карты европейской части России.

Александр Петрович родился 13 марта 1797 г. в городе Дукерсхоф Эстлядской губернии. В 1811 г. он попал в первый набор учеников Царскосельского лицея наряду с А.С. Пушкиным, В.Е. Кюхельбеккером, А.А. Дельвигом. Однако в лицее юноша провел только один учебный год. Накануне Отечественной войны родители забрали Александра из лицея и приписали в Семеновский полк. С этого времени началась военная карьера. Пятнадцатилетний поручик конной артиллерии Гельмерсен геройски сражался на Бородинском поле; в 1813–1814 гг. участвовал в Заграничном походе русской армии. Во время русско-турецкой войны 1828–1829 гг. русская гвардия осаждала крепость Варну и приняла ее капитуляцию. В 1830–1831 гг. Александр Петрович отличился при усмирении польского восстания, участвовал в штурме Варшавы, был награжден орденом Святого Владимира с бантом и орденом Святого Станислава III степени.

Осенью 1831 г. полковник лейб-гвардии Семеновского полка А.П. Гельмерсен был направлен на «педагогическую работу» в Школу гвардейских подпрапорщиков и юнкеров. Задачей данного учебного заведения являлась подготовка офицеров гвардейских полков из молодых людей, получивших гражданское образование. Директором школы был генерал-майор барон Шлиппенбах, кавалерийским эскадроном командовал полковник Стунеев, а пехотную роту возглавлял полковник Гельмерсен. В 1832–1834 гг. в Школе учился М.Ю. Лермонтов, выпущенный поручиком лейб-гвардии Гусарского полка.

Еще в 1832 г. Гельмерсен женился на Антуанетте Юлии Хелене Россилион. В 1836 году у них родилась дочь София, а в 1838-м сын Петер Людвиг. В Брест-Литовске в 1843 г. родился младший сын Александр Людвиг.

За десять лет деятельности на посту начальника Александровского кадетского корпуса А.П. Гельмерсен проявил себя как талантливый педагог, великолепный организатор и, как вспоминают искренне уважавшие его воспитанники, «один из добрейших и милых людей».

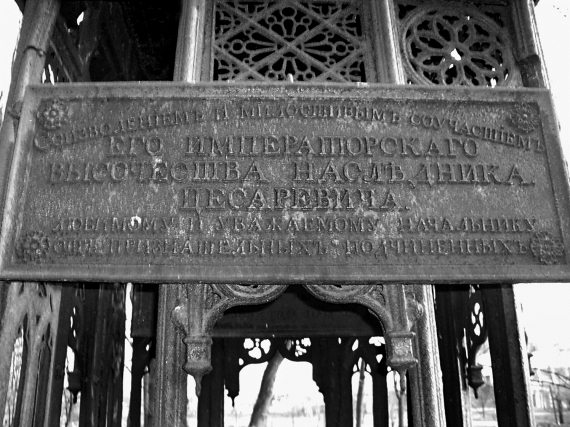

Умер Александр Петрович 12 мая 1852 г. и был похоронен на кладбище деревни Тришино рядом с другими офицерами брестского гарнизона. На могиле генерала установлен уникальный памятник чугунного литья, изготовленный на средства, собранные сослуживцами. Крупный денежный вклад внес лично цесаревич Александр, который являлся не только Шефом кадетского корпуса, но и сам проходил военную службу в Семеновском полку. Примечательна надпись на надгробной доске: «Любимому и уважаемому начальнику от благодарных подчиненных».

После смерти Гельмерсена корпус поочередно возглавляли генерал-майор Мейнандер и генерал-майор В.И. Назимов. Учебной частью руководил В.Б. Чистяков, один из лучших педагогов своего времени.

Памятник на могиле генерал-майора А.П. Гельмерсена

В корпус принимали дворянских детей в возрасте от 10 до 18 лет из Виленской, Гродненской, Минской губерний, а если были свободные места, – из Белостокской области и Царства Польского. Вначале здесь обучались 88 воспитанников. Позднее ежегодный набор составлял 122 человека, срок обучения был установлен в семь лет. Кадетов сводили в четыре роты – две мушкетерские, гренадерскую и неранжированную. Особую роту составляли «служители» – унтер-офицеры, фельдфебели, каптенармусы и солдаты. Они исполняли при кадетах обязанности ординарцев, кухарок и прачек. На содержание корпуса шляхта выплачивала специальный налог – 6 копеек с крестьянской души.

Учебное заведение было призвано обучать дворянских детей наукам и военному делу. Кроме того, оно играло большую роль в деле русификации полонизированной местной шляхты. Обучение проводилось в духе верности самодержавию на русском языке. Целью его было воспитать «верных слуг Государю и сторонников России». Преподаватели и деканы обязаны были оберегать кадетов от заразы вольнодумства. Согласно высочайше утвержденному «Секретному наставлению» от 24 октября 1849 г. необходимо было «обращать особое внимание на бдительное преподавание тех предметов, изложение которых по предосудительному духу настоящего времени может подавать неблагонамеренности больше случаев ко внушению молодым людям неправильных и превратных понятий о предметах политических… Господствующие в западной Европе идеи требуют особенного в этом отношении предостережения, по существу своему не подлежат гласности». Весьма опасными для молодежи считались такие предметы, как право, история, политэкономия и финансы. Много времени уделялось изучению языков: классических, русского, немецкого, французского.

Одно из главных мест занимали физическая и военная подготовка. Каждое лето кадетов выводили в лагеря, которые располагались в районе мызы Катенбург. Воспитанником корпуса был один из будущих руководителей польского восстания, видный деятель Парижской коммуны Ярослав Домбровский.

Тереспольское укрепление на левом берегу Буга состояло из четырех земляных люнетов, соединенных куртиной. Люнеты представляли собой открытые с тыла сооружения из двух фронтальных и двух боковых валов. Два средних люнета имели горжу, сомкнутую оборонительной стенкой, к которой примыкал казематированный редюит. В 1847 г. позади линии люнетов было воздвигнуто Мостовое прикрытие из двух бастионов.

Тереспольские ворота и Канатный мост (на старых планах он называется Пооволочным), самый большой в то время в России, соединяли укрепление с Цитаделью. Над въездным проемом ворот возвышались четыре яруса узких окон-бойниц, над которыми позднее была надстроена пятиярусная башня с дозорной площадкой.

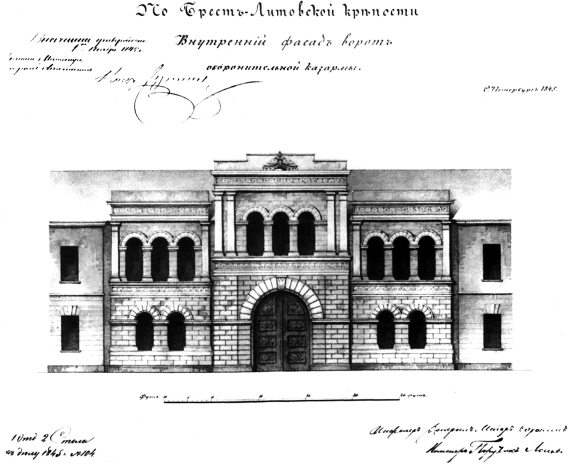

Чертеж внутреннего фасада ворот оборонительной казармы

По внешней линии крепости проходил земляной вал высотой до 10 метров с расположенными внутри сводчатыми казематами из кирпича, за ним – ров, заполненный водой, с перекинутыми через него мостами. Обращенное на запад Тереспольское укрепление прикрывалось тремя рвами – по линии IX и X бастионов Мостового прикрытия, по линии люнетов, и Передовым рвом. Звездообразный ломаный в плане контур внешних укреплений позволял отражать неприятеля с любого направления, реализуя принципы так называемой тенальной фортификации.

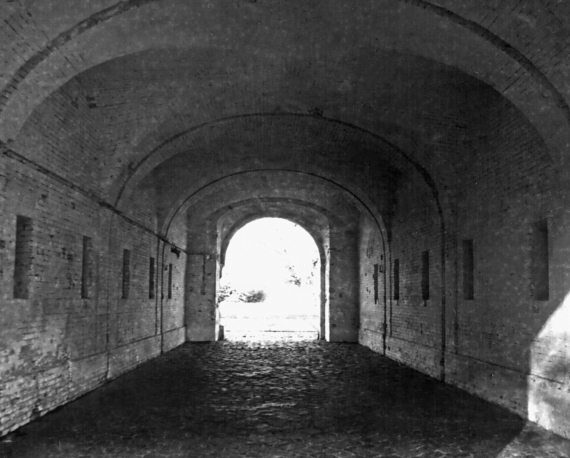

С прилегающей к крепости территорией предмостные укрепления соединялись мостами с каменными Александровскими (ныне Северными), Михайловскими (Восточными), Николаевскими (Южными) воротами, встроенными в земляные валы, и Варшавским проездом. Мощные сводчатые проходы ворот закрывались массивными створками, в стенах с обеих сторон были устроены узкие вертикальные бойницы. Общая площадь фортификационных сооружений составляла 4 квадратных километра.

Южные ворота.

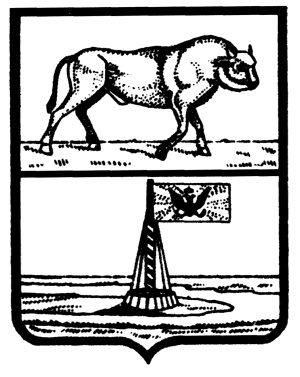

Сооружение крепости нашло отражение в гербе Брест-Литовска, который был утвержден в 1845 г.: на мысе при слиянии двух рек – круг из серебряных щитов, над ним возвышается крепостной штандарт, в верхней части герба – зубр.

Новый Брест возник на месте бывшего Кобринского предместья и занимал территорию, которая была больше, чем старое «место», в пять раз. Сюда из крепости были переведены почтовая контора, еврейская школа, уездный суд, магистрат, казначейство. В здании администрации разместились уездные власти, пожарная часть, тюрьма и охранная команда. С самого начала и до 1850-х гг. все общественные здания возводились по проекту, либо под непосредственным руководством городского архитектора Роговского, назначенного на этот пост с должности уездного землемера Волковыска. В 1837 г. на строительство зданий в городе правительство выделило 437 тысяч рублей.

Брестский уездный герб, 1845 г.

Брест-Литовск получил плановую застройку и широкие улицы, магазины, торговую площадь, новую церковь и костел. Однако естественному развитию города долгое время препятствовал сам факт существования крепости. Каменные здания разрешалось строить в порядке исключения. Высота их ограничивалась двумя этажами, дабы они не закрывали обзор и сектора стрельбы гарнизону, не служили ориентирами для противника. Позднее по тем же причинам запрещалось ставить высокие фабричные трубы. Даже сорок лет спустя на самых «крупных» брестских предприятиях трудилось не более 10–12 рабочих.

В городе безраздельно властвовали военные, регламентируя все аспекты городской жизни на основании высочайше утвержденного с «чрезвычайной заботливостью об интересах жителей» Положения 1834 г. В дореволюционном справочнике отмечено: «Положение о застройке города приостановило, вернее, вытеснило здесь все прочие законы, в том числе и Городовое Положение, для применения которого, в сущности, тогда не было почвы… Пока город не отстроился и не окреп на новом месте, не встречалось надобности в применении каких-либо гражданских законов». Любое строение в городе и его окрестностях могло быть возведено только с разрешения инженеров. Точно так же оно могло быть снесено по их приказу. Например, на прошение мещанина Казимира Харкевича о постройке в Бресте лесопильного завода Гродненское губернское управление наложило следующую резолюцию: «…принимая во внимание, что на возведение завода не встречается препятствия и со стороны Брест-Литовского Крепостного Инженерного Управления… и Харкевич обязался подпискою снести этот завод по требованию военного ведомства, поэтому лесопильный завод, как временный, разрешить, с тем только, чтобы на поставку при этом заводе парового котла было испрошено особое разрешение…»

Въезд в город Брест-Литовск.

Не менее рьяно генералы контролировали культурную и духовную жизнь, поскольку имели на то секретные инструкции и разъяснения, в которых указывалось: «Строго наблюдать за неприкосновенностью начала, служащего основою нашего Государственного быта. Оно состоит в том, что Россия, как по местному своему положению, нравам народным и потребностям всех сословий, так и по вековым историческим событиям, упрочившим ее благоденствие, не может и не должна иметь иного образа правления, кроме Монархического самодержавного, в котором Государь как Покровитель Церкви и Отец Отечества есть не только средоточие, но и соединение всех властей в Государстве…. Ни под каким видом не может быть допускаемо не только порицание нашего образа правления, но даже изъявления сомнений в пользе и необходимости самодержавия в России». В гродненском архиве сохранился запрос коменданта Пяткина к губернатору: дозволять ли заезжим труппам играть пьесы на польском языке, ежели оный Пяткин сам польского языка не знает?

Да и сами жилые районы именовались «форштадтами», т. е. передовыми укреплениями. Самым крупным зданием в городе долгое время были торговые ряды, построенные по проекту генерала Дена, который был утвержден лично «Главным Инженером империи». Брест-Литовск был преимущественно деревянным, одноэтажным и выглядел собранным на скорую руку, без следов исторического прошлого, без архитектуры, без памяти и, как указывал географический словарь той эпохи, без всякого «умственного развития». Посетивший его в середине XIX в. подполковник Генерального штаба П. Бобровский отмечал, что фасады домов в городе построены по одному проекту, покрашены в желтый цвет и впечатление производят мрачное. По данным на 1857 г., здесь проживало 18,8 тысячи человек, в том числе 12,7 тысячи евреев и 6 тысяч военнослужащих. Лишь в 1875 г. в Брест-Литовске, превратившемся в типичное еврейское местечко, стало действовать Городовое Положение 1870 года.

В первые двадцать лет существования крепости здесь не было постоянного гарнизона. Она служила базой для размещения пехотных корпусов действующей армии. Количество военнослужащих в Бресте и крепости в тот период составляло 5–6 тысяч человек. Кавалерия, как правило, квартировалась в деревнях. На вооружении крепостной артиллерии состояли гладкоствольные 24– и 36-фунтовые пушки, полупудовые единороги, мортиры, стрелявше ядрами, чугунными бомбами и картечью на дальность до 3500 метров.

Любая крепость – это не только укрепленный пункт с долговременными оборонительными сооружениями, но и место содержания заключенных. Брест-Литовская крепость не была исключением. Здесь, как и в других «укрепленных местах» Российской империи, размещались арестантские роты для провинившихся солдат, учрежденные указом от 21 февраля 1834 г. и проходившие по военно-инженерному ведомству. Заключенных содержали в Бригитской казарме, использовали на строительных и хозяйственных работах, жалование не платили, бессрочных арестантов заковывали в кандалы, за малейшие провинности секли шпицрутенами. В свободное от работы время с заключенными занимались шагистикой. Начальствовали над ними крепостные коменданты, а управляли плац-майоры, служившие на правах батальонных командиров.

Впрочем, в николаевские времена вся русская армия превратилась в огромную «арестантскую роту», которую нещадно пороли и без конца муштровали. Александр I Благословенный, а вслед за ним и Николай, с увлечением насаждали в войсках «гатчинский дух» и устав. В штрафники, причем в бессрочные, можно было попасть за недостаточно развернутый носок, розги в полках расходовались возами. За явное ослушание нижних чинов могли приговорить к шестикратному «прогнанию» через тысячу человек, что заканчивалось смертью дисциплинарно наказуемого. Историограф лейб-гвардии Московского полка полковник Н.С. Пестриков описал методику воинского воспитания образца 1839 г.: «Командир полка сам обходил всех и за каждую ошибку и неправильность бил без всякого милосердия. Тогда ведь если били, так били, не то что теперь. Солдату спускали штаны и приказывали бить по голому телу тесаком. Если бьющий ударял не сильно, то его, в свою очередь, бил сзади следующий, и так часто образовывались целые шеренги бьющих один другого».

Двадцатилетняя «срочная» служба была суровой и изнурительной, а бытовое и санитарное обеспечение войск совершенно дикое. Более чем миллионные вооруженные силы почти не имели казарм и лазаретов. Заболеваемость и смертность втрое превосходила аналогичные показатели среди гражданского населения. Так, во время подавления польского восстания лейб-гвардии Московский полк потерял убитыми и ранеными 10 человек, а от болезней умерли 142 человека. В одном из отчетов за 1835 г. указывалось, что из 231 099 человек 173 892 оказались больны, причем 11 023, т. е. каждый двадцатый, умерли. С 1841 по 1850 г. среднегодовая заболеваемость в войсках достигала 70 процентов штатного состава, смертность – 4 процента: «Новобранец, поступавший на 20 лет, имел таким образом 80 шансов из 100 умереть на службе, даже без войны». В результате огромные размеры приняло дезертирство, в офицерской среде начался массовый уход со службы. Нередким явлением стало самоубийство, вещь ранее неслыханная «в благочестивой русской армии».

Боевых командиров, помнивших эпоху наполеоновских войн, сменили плац-парадные «танцмейстеры». А.А. Керсновский писал: «Вальтрапы и ленчики, ремешки и хлястики, лацканы и этишкеты сделались их хлебом насущным на долгие годы. Все начальники занялись лишь фрунтовой муштрой. Фельдмаршалы и генералы превращены были в ефрейторов, все свое внимание и все свое время посвящавших выправке, глубокомысленному изучению штиблетных пуговичек, ремешков, а главное – знаменитого тихого учебного шага «в три темпа…» Замысловатые построения и перестроения сменялись еще более замысловатыми. Идеально марширующий строй уже не удовлетворял – требовались «плывущие стены»!.. На стрельбу по-прежнему отводилось 6 патронов в год на человека. В иных полках не расстреливали и этих злополучных шести патронов из похвальной экономии пороха. Смысл армии видели не в войне, а в парадах, и на ружье смотрели не как на орудие стрельбы и укола, а прежде всего как на инструмент для охватывания приемов…

Боевая подготовка войск на маневрах сводилась к картинному наступлению длинными развернутыми линиями в несколько батальонов, шедших в ногу, причем все заботы командиров – от взводного до корпусного – сводились к одному, самому главному: соблюдению равнения… Так создавалась на плацах какая-то особенная «мирно-военная» тактика, ничего общего не имевшая с действительными боевыми требованиями. Система эта совершенно убивала в войсках, особенно в командирах, всякое чувство реальности. Все было построено на фикции, начиная с «показных атак» дивизионного и корпусного учения и кончая «показом» заряжания и «показом» выстрела одиночного обучения…

Настоящий воинский дух, бессмертные российские военные традиции в полном блеске сохранили только кавказские полки. Остальная же армия мало-помалу разучилась воевать…»

Такой же порядок Николаю мечталось видеть в Европе.

Когда в феврале 1848 г. вспыхнула революция во Франции, царь составил манифест, в котором говорилось: «Возникнув сперва во Франции, мятеж и безначалие сообщились сопредельной Германии, и разливаясь повсеместно с наглостью, возраставшею по мере уступчивости правительств, раздражительный поток сей прикоснулся наконец союзных нам Империи Австрийской и Королевства Прусского. Теперь, не зная более пределов, дерзость угрожает в безумии своем и нашей, Богом нам вверенной России». В связи с революционным взрывом, потрясшим Европу, Брест-Литовская крепость впервые была приведена в боевую готовность. В марте 1849 г. по просьбе австрийского императора Франца-Иосифа русские войска под командованием николаевского «отца-командира» И.Ф. Паскевича отправились на подавление венгерского восстания – спасать династию Габсбургов.

Брестский пехотный полк в 1844–1846 гг. в составе 13-й пехотной дивизии был «откомандирован» в Дагестан ловить мюридов Шамиля, в 1849 г. усмирял Трансильванию, затем снова оказался на Кавказе, где сражался с турками во время Крымской войны 1853–1856 гг. и заслужил Георгиевское знамя.

В эту войну благодаря своей бездарной дипломатии, Россия оказалась в условиях внешнеполитической изоляции. Совершенно неожиданно для царя изменили свою ориентацию «союзные Империя Австрийская и Королевство Прусское», недвусмысленно угрожавшие русским границам. Боевые действия велись на Дунае, Кавказе, в Крыму, под Архангельском и Петропавловском. Отдельные 100-тысячные армии приходилось держать на Балтийском побережье и в Царстве Польском. Летом 1854 г. Брест-Литовская крепость была переведена на военное положение. В связи с возможностью нападения Австрии Николай I лично разработал план военной кампании по прикрытию «центра государства». Врага намечалось встретить на реках Вепрж и Висла и, опираясь на крепости первой линии, дать ему генеральное сражение. В случае неудачного исхода русские войска должны были левым крылом отойти к Брест-Литовску, где император собирался разместить свою Ставку, пополниться людьми и снаряжением и занять оборону по линии реки Буг, угрожая флангу и тылам австрийцев в случае попытки развивать наступление на Варшаву.

«Здесь можем выждать безопасно, на что решится неприятель, – писал Николай графу Паскевичу. – Не могу думать, чтоб он отважился перейти Буг, чтоб нас атаковать под стенами крепости, ибо столь дерзкое предприятие могло бы дорого ему стоить, и неудача – повлечь изгнание его из царства, с опасностью иметь нас на фланге и быть прижату к Висле ранее, чем достигнет своей границы… Из сего, кажется мне, ясно вывесть можно, что во всяком случае Брест для нас единственный и важнейший пункт сбора. Отсюда мы можем со всем удобством действовать, как укажут обстоятельства. Прямой путь вовнутрь России нам остается свободным, и потому все, что оттуда мы получать должны: продовольствие, снаряды и даже резервы, могут достигать до армии вполне свободно».

В связи с назревавшими событиями и «недостатком помещения для гарнизона» 4–7 июля 1854 г. в Москву был переведен Александровский кадетский корпус с более 400 его воспитанниками. Имущество вывозилось обозом, кадетов отправляли в Первопрестольную поротно на вольнонаемных извозчиках. Наиболее состоятельные родители в колясках и с запасами продуктов сопровождали своих чад до места назначения. Поход занял двадцать дней. Обратно в Брест кадеты не вернулись. В Москве корпус занял казармы 2-го Карабинерского полка. В 1859 г. было принято решение о переводе корпуса в Вильно, в 1863 г. в связи с реорганизацией учебных заведений Александровский кадетский корпус был закрыт.