Страница:

А в помещениях на Волынском укреплении разместили войсковой госпиталь, каменные флигели приспособили под квартиры для господ офицеров.

Крепость была дополнительно укреплена блокгаузами и рвами, на обратных скатах валов устроили палисады. В сентябре из Петербурга в Гродно и Белосток двинулись гвардейские полки.

Конфронтация с Австрией продолжения не получила. После падения Севастополя, поражения в Крыму и скоропостижной смерти императора Николая I в феврале 1856 г. война для России была проиграна. Причинами стали дипломатические просчеты, которые привели к потере союзников, а также излишняя самонадеянность, экономическая отсталость крепостнической системы, слабая военная и техническая оснащенность войск, отсутствие необходимых дорог и коммуникаций.

А.А. Керсновский так отозвался о Крымской кампании: «Сбивчивые приказы и путаные контрмарши… Застывший под ядрами строй, смыкающий ряды и подравнивающий носки в ожидании приказа, который будет отдан лишь тогда, когда окажется невыполнимым… Батальонный огонь, не причиняющий особого вреда противнику; колонны, атакующие в ногу, с соблюдением равнения на середину, с потерей половины состава – и без всякого результата… Эти войска учились воевать – и платили за уроки кровавой ценой, хоть и брали за то полную дань восхищения с врага. Эти войска отстаивали свои «ложементы» до последней капли крови, но были бессильны вырвать победу из рук врага. Они умели (и как умели!) умирать, но не умели побеждать, не имели «сноровки к победе».

Едва был подписан мир, новый император, Александр II, приступил к военным преобразованиям. Первым делом было решено сократить непомерно разросшиеся вооруженные силы, увеличив одновременно их боеспособность. В течение шести лет в России не производили рекрутских наборов, срок службы был уменьшен до 15, а затем до 12 лет, распущено ставшее архаикой ополчение, упразднены ряд местных воинских команд, кантонисты и пахотные солдаты – последние остатки аракчеевских военных поселений. В результате к 1862 г. армия сократилась в три раза и составила 800 тысяч человек.

Работы по дальнейшему совершенствованию Брест-Литовской крепости были приостановлены. Отсутствие денежных средств, тяжелые условия Парижского мирного договора, кризис феодальной системы привели к тому, что крепостное строительство в стране было заброшено на 15 лет.

1861 г. стал годом освобождения крестьян от рабства. Но поскольку, согласно опубликованным 19 февраля Положениям, освобождались они без земли, весна в Российской империи ознаменовалась бунтами и волнениями. Народная молва утверждала, что дворяне настоящую «золотую грамоту» о воле утаили, а пустили подложную – «без царской печати и земли». Для поддержания порядка гражданские власти повсеместно прибегали к помощи армии. Так, 28 марта канцелярия гродненского губернатора обращалась к коменданту Брест-Литовска генерал-лейтенанту Бартоломею с просьбой «о вооруженном содействии в связи с переменами в устройстве крестьянского быта». 5 мая земский исправник Порадовский ходатайствовал о том, чтобы оставить в Каменце две роты 12-го Великолукского пехотного полка «для приведения крестьян в надлежащее повиновение».

В вооруженных силах между тем наступил период так называемых милютинских реформ. В 1862 г. было начато постепенное расформирование штаба Действующей армии и корпусов и переход к системе военных округов. Осенью образовались Варшавский, Виленский, Киевский и Одесский округа. Высшим воинским соединением мирного времени стала дивизия. В каждом округе размещалось 7—10 дивизий пехоты и 2–4 дивизии кавалерии. Одновременно было принято решение о формировании специальных крепостных войск – восьми полков крепостной пехоты. Крепостная артиллерия была сведена в 5 батальонов и 19 отдельных рот. Брест-Литовская крепость вошла в состав Варшавского военного округа.

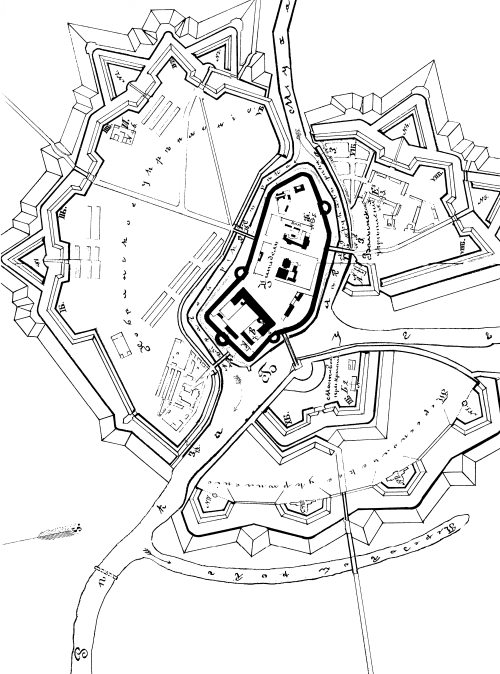

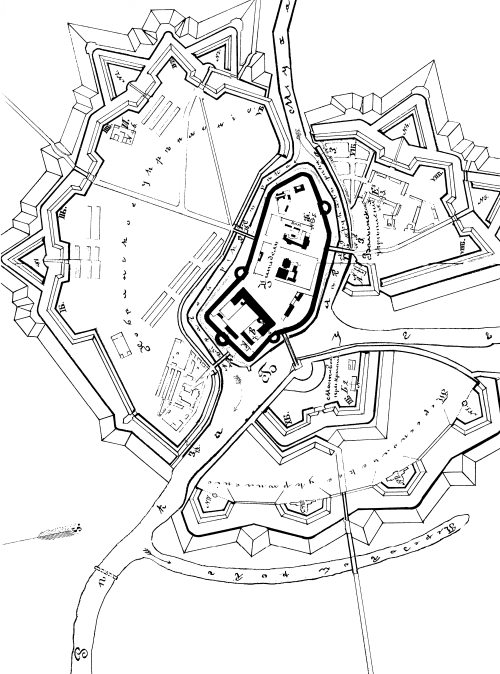

Генеральный план Брест-Литовской крепости, 1861 г

Из-за польского восстания военно-административная реформа была временно приостановлена. Формальной причиной для восстания послужил объявленный в октябре 1862 г. рекрутский набор, первый за семь лет. Сам по себе этот набор в 10 тысяч человек был не в тягость для края, но его должны были произвести исключительно среди городского населения. Поскольку бездарная, точнее, никакая национальная политика все более убеждала поляков в слабости центральной власти, состоявшийся в декабре съезд «Ржонда Народового» открыто объявил, что он набора не допустит. 10 января 1863 г. повсеместно вспыхнуло восстание, ставившее целью возрождение Речи Посполитой. В одну ночь были произведены нападения на русские гарнизоны в различных городах. Многие вооруженные отряды возглавили офицеры русской службы Лангевич, Левандовский, Сераковский. Специальные группы «палачей-вешателей» и «кинжальщиков» раскручивали маховик «низового террора» – убивали русских чиновников, солдат, просто «москалей». Мятеж в Польше, перекинувшийся в Белоруссию и Литву, вызвал резкий конфликт России с государствами Европы, посчитавшими своим правом вмешаться с предложениями официального посредничества между Империей и Польшей.

Сложная международная обстановка и угроза интервенции вынудили Россию сосредоточить усилия на модернизации приморских крепостей, в первую очередь Кронштадта и Керчи. Русская армия была переведена на военное положение.

В Брестском уезде обстановка оставалось спокойной благодаря наличию крупных военных сил. Кроме того, в предыдущие годы шляхетство здесь было изрядно прорежено и составляло самый низкий процент в сравнении с другими уездами губернии (всего около 800 дворян). Хотя в декабре 1863 г. в городе все же появлялись распространяемые мятежниками «возмутительные листки», а в его окрестностях действовал повстанческий отряд под руководством Яна Ваньковича.

Энергичными крутыми мерами, предпринятыми виленским и варшавским губернаторами М.Н. Муравьевым и Ф.Ф. Бергом, которые сменили слывших либералами благодушных администраторов В.И. Назимова и великого князя Константина Николаевича, восстание было подавлено летом 1864 г.

«Тысячи убитых в сражениях, множество расстрелянных и повешенных, тысячи сосланных в каторгу в Сибирь, сожжение и опустошение многих селищ, выселение целых деревень, лишение жителей дворянского сословия, права приобретения ими имений, права государственной службы, ограничение числа воспитывающихся в высших учебных заведениях, приостановление введения благодетельных реформ, коими пользуются внутренние губернии… – вот грустные последствия увлечений и легкомысленной веры в заграничные подстрекательства» – отмечал русофил А.И. Киркор. (Среди сорока тысяч арестантов, бредущих по этапу в Сибирь, находился бывший капитан инженерной команды Брест-Литовской крепости Юзеф Калиновски. Он родился в 1835 г. в Вильно в семье профессора математики. В девять лет был отдан в местный Дворянский институт, где преподавал его отец, затем поступил в Сельскохозяйственную академию в Горках (ныне Могилевской области). С 1853 по 1857 г. Юзеф учился в Николаевской военно-инженерной школе в Санкт-Петербурге, из которой вышел поручиком русской армии. На протяжении последующих трех лет инженер Калиновски контролировал прокладку железнодорожной линии Курск – Киев – Одесса, а в ноябре 1860 г. получил назначение в Брест-Литовск. Когда началось польское восстание, капитан оказался в трудном положении. Он знал, что восстание обречено на неудачу, в принципе не одобрял кровопролития, полагая, что дело возрождения отчизны требует «не крови, но пота». Однако, горячо сочувствуя патриотам Польши, он не мог выступить против них с оружием в руках, как того требовала присяга. В начале мая 1863 г. Калиновски подал в отставку по состоянию здоровья, а вскоре присоединился к повстанцам и принял пост начальника Военного отдела в Исполнительном комитете Литвы. Его арестовали в марте 1864 г. и приговорили к смертной казни, которую заменили десятью годами каторги «во глубине сибирских руд». Это было время глубокой религиозной перемены в нем.

Отбыв каторгу и ссылку, не имея возможности жить на родине, Юзеф Калиновски выехал в Париж, затем в Австрию, где в 1877 г. вступил в Братство кармелитов, приняв монашеское имя Рафал. Пять лет спустя он был рукоположен в сан священника и избран приором монастыря кармелитов в местечке Черная близ Кракова: «На прочном фундаменте молитвы и самоотречения, он воспринял апостольскую миссию, направленную на духовное освобождение своих угнетенных сограждан, в то время как они боролись за политическое и религиозное освобождение. Он оказал сильное влияние на возрождение польских кармелитов. Особое значение он придавал таинству покаяния, фактически, он провел так много времени, выслушивая исповеди, что в итоге был назван «мучеником исповедальни». Он умер в Вадовицах 15 ноября 1907 г.

В ноябре 1991 г. папа Иоанн Павел II канонизировал отца Рафала Юзефа Калиновского – «воплощение польского патриотизма и католицизма». Так в историческом списке брестского гарнизона наряду с генералами, писателями и героями войн появился свой святой – покровитель военных).

Царство Польское было переименовано в Привислинский край, последние остатки местной автономии упразднены, польский элемент выведен из администрации.

В Брест-Литовской крепости в качестве постоянного гарнизона появился крепостной пехотный полк, для размещения отдельных его подразделений пришлось приспособить здание арсенала. На своем месте в бывшем монастыре бригиток осталась арестантская, теперь уже военно-исправительная рота. В апреле 1863 г. специальным императорским указом в армии отменили «прогнание» через строй и шрицрутены. Однако штрафники могли быть подвергнуты телесным наказаниям «в объеме» не более 50 розог.

Во время подавления январского восстания в крепости содержались «бунтовщики», например комиссар Подляшского отряда Роман Рогински. Здесь же приводились в исполнение смертные приговоры. Виселица во дворе тюрьмы, прозванной в народе «Бригитки», стояла на протяжении 30 лет. Гарнизон крепости ввиду слабой подготовки в боях с восставшими участия не принимал в отличие от квартировавших в Бресте частей 3-й пехотной дивизии: 11-го пехотного Псковского генерал-фельдмаршала князя Кутузова – Смоленского полка и 32-го Донского казачьего полка. Командир последнего полковник Г.А. Леонов имел отличия «за усмирение польского мятежа» и исполнял обязанности Брестского уездного военного начальника.

В 1867 г. гарнизон крепости состоял из одного генерала, двадцати штаб-офицеров, семидесяти девяти обер-офицеров, тридцати двух классных чинов, двух священников. Здесь находились 3588 нижних чинов и 672 арестанта. Управление было представлено комендантом «по полевой пешей артиллерии» генералом И.Е. Штаденом, «состоявшим по армейской пехоте» полковником А.П. Борисовым, плац-майором и двумя плац-адъютантами.

Директор главного инженерного управления генерал-адъютант Э.И. Тотлебен (1818–1884).

Крепость уже не вполне соответствовала своему назначению. На вооружение была принята нарезная артиллерия, дальнобойность, точность и разрушительное действие которой значительно превышали возможности гладкоствольных пушек. Это нужно было учитывать при строительстве фортификационных сооружений. Поэтому в 1862 г. директор Главного инженерного управления генерал-адъютант Э.И. Тотлебен представил военному министру Д.А. Милютину записку, в которой предлагалось завершить строительство крепостных укреплений в европейской части России и обеспечить их дополнительными мерами защиты от огня, особенно навесного. В частности, Тотлебен указывал на то, что высокие каменные казармы и многоярусные башни являются отныне лишь хорошими целями, неспособным эффективно противостоять осадной артиллерии, и рекомендовал прикрывать каменные постройки гласисами, разбирать верхние ярусы казематов и укрывать их толщей земли. Для реализации этих задач генерал предлагал в течение 16 лет выделять до 3 миллионов рублей ежегодно. Предложения Тотлебена рассматривались в особом комитете. Денег в империи не хватало, поэтому комитет постановил новых работ в крепостях не предпринимать, а ограничиться приведением в исправность и готовность существующих сооружений. Таким образом, в соответствии с этим решением все русские сухопутные крепости оставались в недостроенном виде, с высокими каменными постройками, неприкрытыми от разрушительного действия нарезной артиллерии.

Тем не менее с весны 1864 г. началась скромная по масштабам, поэтапная реконструкция Брест-Литовской крепости. В этот период дополнительными казематами был укреплен главный земляной вал, насыпаны внутренние траверсы, построены два пороховых погреба на 5000 пудов каждый, укреплены булыжными камнями берега Буга и Мухавца.

Пороховой погреб в восточной части Кобринского укрепления.

В 1864–1868 гг. по проекту Э.И. Тотлебена в горже I и III бастионов Кобринского укрепления были возведены Западный и Восточный казематные редюиты. Каждый редюит состоял из контрэскарповой галереи подковообразной формы, рва и вала, в котором размещались двухъярусная казарма, цейхгауз, два пороховых погреба, пекарня, кухня и столовая для нижних чинов. Ров перекрывался капонирами «для ружейной обороны». Гарнизон укрепления состоял из батальона пехоты. Восточный редюит занял место снесенной Тринитарской казармы. Позади редюитов вдоль правого рукава реки Мухавец были возведены две отдельные батареи, прикрывавшие северную часть оборонительной казармы Цитадели.

Вход в каземат Западного редюита.

Для обеспечения необходимыми стройматериалами в 1867–1868 гг. на эспланаде Кобринского укрепления к северо-западу от Александровских ворот был посажен строевой лес, а в деревне Гершоны вновь построен кирпичный завод, на этот раз казенный.

Западный редюит. Контрэскарповая галерея с капониром.

Ежегодно в ноябре – декабре на стол генерал-инспектора по инженерной части ложился подписанный начальником инженеров Варшавского округа «Генеральный план Брест-Литовской крепости» с отчетом о выполненных и планируемых работах. Крепостная позиция неуклонно усиливалась и усложнялась.

В конце 1860-х гг. севернее крепости проложили железную дорогу Москва – Варшава, насыпь которой образовала мертвую зону перед Кобринским укреплением. Для контроля за этим участком в 1869 г. было начато сооружение передового укрепления «Граф Берг» и крупной земляной батареи. Это был первый форт Брест-Литовской крепости, вынесенный на расстояние 850 метров от главной оборонительной линии. Форт, пятиугольный в плане, состоял из контрэскарповой галереи на напольном и боковых фасах, рва и главного вала, в котором размещались два фланговых капонира, двухэтажная казематированная казарма, соединявшаяся с капонирами аппарелями. В горжевой части находились полукапонир, два пороховых погреба и кухня. Основные строительные работы были завершены в 1872 г. Мощеная дорога связывала форт с Кобринским укреплением через Александровские ворота, которые были переименованы в Белостокские. Тогда же в крепости углубили и расширили рвы, устроили в них капониры, перестроили мосты, северо-восточную часть кольцевой казармы приспособили под паровую мукомольную мельницу.

Крепость в то время имела на вооружении 757 орудий, почти половину составляли нарезные 24-фунтовые и 8-дюймовые пушки и мортиры образца 1867 г. с дальностью стрельбы до 7000 метров.

В 1876 г. в южной части Кобринского укрепления было закончено строительство сводчатой артиллерийской лаборатории с двумя мощными казематами, предназначенными «для варки составов», и «домика фейерверкера» при ней, а на Волынском – «машинного здания» для снабжения водой госпиталя. Архитектурным центром Цитадели стала законченная в 1878 г. гарнизонная Свято-Николаевская церковь. Постройка храма, его роспись, внутреннее убранство, утварь обошлись казне в 300 тысяч золотых червонцев.

До совершенства была доведена водно-инженерная система. Выше и ниже крепостной позиции на Мухавце и Буге устроили шлюзы системы Пуаре. Обводные рвы укреплений отделялись от рек плотинами, в которых были проложены «каменные трубы» с заслонками. Это позволяло регулировать уровень воды в каналах, а при необходимости ее можно было спустить и сделать канал любого укрепления сухопутным. Рядовой Корнелий Гагал, служивший в крепости в конце XIX в., вспоминал, что «воды в канале было вровень с берегом, а рыбы – что листьев на дереве». Рыбу разводили специально на случай длительной осады, ловить ее запрещалось.

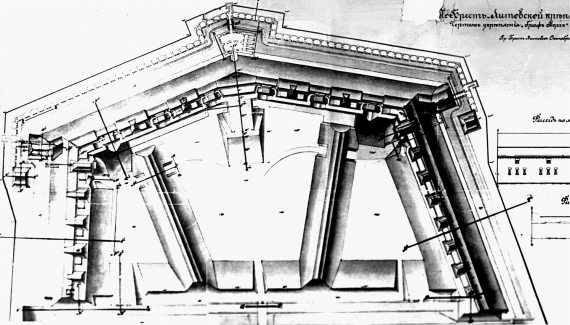

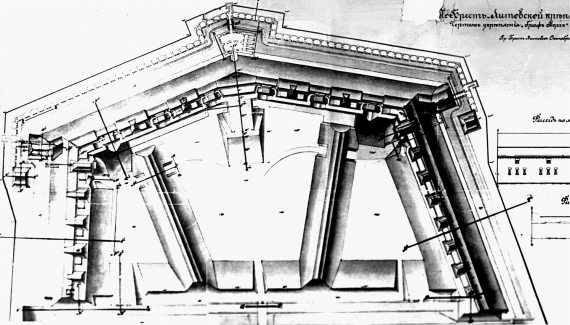

Чертеж укрепления «Граф Берг».

Чертеж укрепления «Граф Берг».

24-фунтовая чугунная крепостная пушка образца 1867 г.

24-фунтовая чугунная крепостная пушка образца 1867 г.

1 января 1874 г. в России была введена всеобщая воинская повинность граждан всех сословий, достигших 21 года. Срок определили в 15 лет, из них 6 лет в строю и 9 лет в запасе. Вооруженные силы государства теперь состояли из постоянных войск и ополчения.

Опыт франко-прусской войны подтвердил неэффективность и незащищенность замкнутой крепости-лагеря перед лицом массированных бомбардировок нарезной артиллерии с дистанции 5–8 км. Пример крепости Мец, капитулировавшей вследствие того, что там заперлась 140-тысячная французская армия, заставил прийти к выводу, что «крепость губит армию, которая позволила себя в ней запереть; армия в свою очередь губит крепость, поглощая ее запасы и тем сокращая продолжительность ее существования». С этого момента основой обороны крепостей стали мощные артиллерийские форты, удаленные от центрального укрепления и приспособленные к самостоятельной и долговременной обороне. В 1873 г. было учреждено Особое совещание о стратегическом положении России, которое на основании доклада неутомимого Тотлебена признало необходимым усилить передовыми укреплениями крепости Новогеоргиевск, Ивангород, Александровская цитадель и Брест-Литовск. На заседании Тайного Совета с участием Александра II, состоявшемся 12 марта, эти предложения были приняты.

Главное инженерное управление составило типовые чертежи новых фортов и издало их в виде атласа под заглавием «Нормальные чертежи фортификационных построек». Типовым считался артиллерийский форт, обозначенный в атласе как «укрепление № 2», который представлял собой шестиугольник, окруженный рвом и валом, прикрытыми тремя капонирами. Вал снабжался валгангом для установки орудий, орудийные позиции отгораживались шестью двухэтажными казематированными траверсами. По сути укрепление являлось выдвинутой вперед батареей, в которой практически не предусматривалось наличие пехоты.

Из-за финансовых затруднений дело долгое время ограничивалось съемкой местности, разбивкой и трассировкой укреплений. Наконец, едва начав работы, в 1876 г. их пришлось прекратить из-за надвигавшейся войны с Турцией. Все силы были брошены на укрепление обороны Черноморского побережья. В июле 1877 г. на театр военных действий убыли полки 3-й пехотной дивизии, прославившие впоследствии свои знамена в Балканском походе. В Брест-Литовске началось формирование 50, 60 и 76-го резервных батальонов.

Доставшиеся дорогой ценой успехи России в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. были сведены на нет итогами Берлинского международного конгресса, созванного в июне 1878 г. по инициативе Германии. Русские внезапно обнаружили, что немцы, считавшиеся на протяжении двадцати лет самыми надежными союзниками, «оказались гораздо более похожими на врагов». В этой ситуации инженерное обеспечение западной границы империи становилось вопросом первостепенной важности.

18 ноября 1878 г. на основе топографических работ, произведенных комиссией под руководством генерал– лейтенанта Н.Н. Обручева, был утвержден план усиления Брест-Литовской крепости кольцом из семи передовых укреплений, отстоящих на удалении на 3,5–4 км от Цитадели и друг от друга. В 1878–1880 гг. в северном и северо-западных секторах были построены форты I, II и III. В ходе выполнения работ план был скорректирован в пользу возведения в этих секторах еще двух укреплений: форта VIII между фортами I и II, форта IX – в районе железнодорожного вокзала между фортами II и III. Форты I, II, III, IX представляли собой модернизированный проект «укрепления № 2».

Каземат форта I.

Каземат форта I.

В 1883 г. после завершения первых четырех фортов началось строительство остальных пяти. Опыт русско-турецкой войны убедительно продемонстрировал возросшую силу ружейного огня, и это обстоятельство заставило инженеров задуматься об изменении конструкции форта, спроектированного в 1874 г. Главное инженерное управление разработало новый тип форта пятиугольного в плане и с двумя валами. Высокий внутренний вал с пятью казематированными траверсами предназначался для установки артиллерии крупного и среднего калибра. На переднем, низком, валу оборудовалась стрелковая позиция, в углах которой имелись барбеты для легких противоштурмовых пушек. Рвы напольных и горжевого фасов защищались двумя капонирами, а боковые – двумя полукапонирами. Жилая казарма с четырьмя казематами, рассчитанная на роту солдат, располагалась внутри форта и была связана с капонирами и полукапонирами потернами, входы в которые запирались изнутри железными дверями 30-сантиметровой толщины с массивными кримальерными замками. В потернах были устроены пороховые погреба. Форты IV–VIII, которые возводились по этому проекту, имели незначительные отличия в конструкции, вызванные привязкой к конкретной местности. Форты IV и V находились в юго-восточном и восточном секторах, форты VI и VII – в западном секторе на левом берегу Буга.

Надровный капонир у Александровских ворот.

Таким образом, за десять лет к 1888 г. вокруг Брест-Литовской крепости было возведено девять кирпично-земляных фортов, в каждом из которых можно было разместить гарнизон численностью около 250 человек и до 20 орудий. Форты I, II, III имели сухие рвы, а IV–IX были окружены рвами, заполненными водой. В этот же период на Тереспольском укреплении был засыпан внутренний ров и снесено Мостовое прикрытие, в валу первого бастиона Кобринского укрепления построены Северо-Западные ворота с мостом.

Общая длина оборонительной линии достигла 30 километров. На строительство, обновление и ремонт всех укреплений Брест-Литовской крепости с 1833 по 1882 г. военно-инженерным ведомством было потрачено около 14 миллионов рублей.

Осенью 1884 г. управляющий делами Военно-научного комитета генерал-майор Л.Л. Лобко подал начальнику Главного штаба русской армии генералу Н.Н. Обручеву докладную записку, в которой обосновывал необходимость создания воздухоплавательной роты и специального органа для наблюдения за развитием военной аэронавтики и разработки научных вопросов по данной проблематике. На основе этих предложений император Александр III поручил военному министру П.С. Ванновскому подготовить представление в Государственный совет о необходимом финансировании. Вскоре при гальванической части Главного инженерного управления была образована комиссия по применению воздухоплавания, голубиной почты и сторожевых вышек в военных целях под председательством генерал-майора М.М. Борескова. На ее работу было выделено 270 тысяч рублей.

26 января 1885 г. в Санкт-Петербурге была создана первая в русской армии воздухоплавательная команда, получившая на вооружение аэростаты «Сокол» и «Орел». Уже в конце октября военные аэронавты приняли участие в войсковых учениях под Красным Селом и Брест-Литовском, а летом следующего года – в крупных двусторонних маневрах Варшавского и Виленского военных округов, на которых присутствовал Александр III.

Приезд императора Александра III в крепость, 1886 г.

Приезд императора Александра III в крепость, 1886 г.

По окончании маневров на перроне только что построенного брестского вокзала, стоившего казне около двух миллионов рублей, состоялась официальная встреча русского императора с германским кронпринцем Вильгельмом. По наблюдению графа С.Ю. Витте, они выглядели странной парой: «Вильгельм по своим манерам, по всем своим выходкам, – так сказать, ферт; он являлся полной противоположностью по характеру Александру III, который был крайне неподвижен и вахлак». Причем будущий кайзер вел себя весьма искательно и подавал русскому императору шинель. С вокзала высокие гости в экипажах отправились в крепость, где состоялся молебен с торжественным выходом, большой обед и фейерверк.

В октябре 1887 г. было разработано Положение о воздухоплавательной части, в соответствии с которым предполагалось иметь несколько типов воздухоплавательных парков – кадровый, крепостной и полевой. Учебный кадровый парк предназначалось содержать как в мирное, так и в военное время. Крепостные парки следовало формировать в военное время, а в мирное иметь лишь материальную часть без личного состава. Полевые парки предполагалось создавать по мере надобности в военное время. Для развития воздухоплавательной службы в армии в дальнейшем планировалось приступить к формированию девяти крепостных воздухоплавательных отделений. Закончилась организация военно-голубиных станций. В Брестской крепости такая станция разместилась в центре Кобринского укрепления.

Крепость была дополнительно укреплена блокгаузами и рвами, на обратных скатах валов устроили палисады. В сентябре из Петербурга в Гродно и Белосток двинулись гвардейские полки.

Конфронтация с Австрией продолжения не получила. После падения Севастополя, поражения в Крыму и скоропостижной смерти императора Николая I в феврале 1856 г. война для России была проиграна. Причинами стали дипломатические просчеты, которые привели к потере союзников, а также излишняя самонадеянность, экономическая отсталость крепостнической системы, слабая военная и техническая оснащенность войск, отсутствие необходимых дорог и коммуникаций.

А.А. Керсновский так отозвался о Крымской кампании: «Сбивчивые приказы и путаные контрмарши… Застывший под ядрами строй, смыкающий ряды и подравнивающий носки в ожидании приказа, который будет отдан лишь тогда, когда окажется невыполнимым… Батальонный огонь, не причиняющий особого вреда противнику; колонны, атакующие в ногу, с соблюдением равнения на середину, с потерей половины состава – и без всякого результата… Эти войска учились воевать – и платили за уроки кровавой ценой, хоть и брали за то полную дань восхищения с врага. Эти войска отстаивали свои «ложементы» до последней капли крови, но были бессильны вырвать победу из рук врага. Они умели (и как умели!) умирать, но не умели побеждать, не имели «сноровки к победе».

Едва был подписан мир, новый император, Александр II, приступил к военным преобразованиям. Первым делом было решено сократить непомерно разросшиеся вооруженные силы, увеличив одновременно их боеспособность. В течение шести лет в России не производили рекрутских наборов, срок службы был уменьшен до 15, а затем до 12 лет, распущено ставшее архаикой ополчение, упразднены ряд местных воинских команд, кантонисты и пахотные солдаты – последние остатки аракчеевских военных поселений. В результате к 1862 г. армия сократилась в три раза и составила 800 тысяч человек.

Работы по дальнейшему совершенствованию Брест-Литовской крепости были приостановлены. Отсутствие денежных средств, тяжелые условия Парижского мирного договора, кризис феодальной системы привели к тому, что крепостное строительство в стране было заброшено на 15 лет.

1861 г. стал годом освобождения крестьян от рабства. Но поскольку, согласно опубликованным 19 февраля Положениям, освобождались они без земли, весна в Российской империи ознаменовалась бунтами и волнениями. Народная молва утверждала, что дворяне настоящую «золотую грамоту» о воле утаили, а пустили подложную – «без царской печати и земли». Для поддержания порядка гражданские власти повсеместно прибегали к помощи армии. Так, 28 марта канцелярия гродненского губернатора обращалась к коменданту Брест-Литовска генерал-лейтенанту Бартоломею с просьбой «о вооруженном содействии в связи с переменами в устройстве крестьянского быта». 5 мая земский исправник Порадовский ходатайствовал о том, чтобы оставить в Каменце две роты 12-го Великолукского пехотного полка «для приведения крестьян в надлежащее повиновение».

В вооруженных силах между тем наступил период так называемых милютинских реформ. В 1862 г. было начато постепенное расформирование штаба Действующей армии и корпусов и переход к системе военных округов. Осенью образовались Варшавский, Виленский, Киевский и Одесский округа. Высшим воинским соединением мирного времени стала дивизия. В каждом округе размещалось 7—10 дивизий пехоты и 2–4 дивизии кавалерии. Одновременно было принято решение о формировании специальных крепостных войск – восьми полков крепостной пехоты. Крепостная артиллерия была сведена в 5 батальонов и 19 отдельных рот. Брест-Литовская крепость вошла в состав Варшавского военного округа.

Генеральный план Брест-Литовской крепости, 1861 г

Из-за польского восстания военно-административная реформа была временно приостановлена. Формальной причиной для восстания послужил объявленный в октябре 1862 г. рекрутский набор, первый за семь лет. Сам по себе этот набор в 10 тысяч человек был не в тягость для края, но его должны были произвести исключительно среди городского населения. Поскольку бездарная, точнее, никакая национальная политика все более убеждала поляков в слабости центральной власти, состоявшийся в декабре съезд «Ржонда Народового» открыто объявил, что он набора не допустит. 10 января 1863 г. повсеместно вспыхнуло восстание, ставившее целью возрождение Речи Посполитой. В одну ночь были произведены нападения на русские гарнизоны в различных городах. Многие вооруженные отряды возглавили офицеры русской службы Лангевич, Левандовский, Сераковский. Специальные группы «палачей-вешателей» и «кинжальщиков» раскручивали маховик «низового террора» – убивали русских чиновников, солдат, просто «москалей». Мятеж в Польше, перекинувшийся в Белоруссию и Литву, вызвал резкий конфликт России с государствами Европы, посчитавшими своим правом вмешаться с предложениями официального посредничества между Империей и Польшей.

Сложная международная обстановка и угроза интервенции вынудили Россию сосредоточить усилия на модернизации приморских крепостей, в первую очередь Кронштадта и Керчи. Русская армия была переведена на военное положение.

В Брестском уезде обстановка оставалось спокойной благодаря наличию крупных военных сил. Кроме того, в предыдущие годы шляхетство здесь было изрядно прорежено и составляло самый низкий процент в сравнении с другими уездами губернии (всего около 800 дворян). Хотя в декабре 1863 г. в городе все же появлялись распространяемые мятежниками «возмутительные листки», а в его окрестностях действовал повстанческий отряд под руководством Яна Ваньковича.

Энергичными крутыми мерами, предпринятыми виленским и варшавским губернаторами М.Н. Муравьевым и Ф.Ф. Бергом, которые сменили слывших либералами благодушных администраторов В.И. Назимова и великого князя Константина Николаевича, восстание было подавлено летом 1864 г.

«Тысячи убитых в сражениях, множество расстрелянных и повешенных, тысячи сосланных в каторгу в Сибирь, сожжение и опустошение многих селищ, выселение целых деревень, лишение жителей дворянского сословия, права приобретения ими имений, права государственной службы, ограничение числа воспитывающихся в высших учебных заведениях, приостановление введения благодетельных реформ, коими пользуются внутренние губернии… – вот грустные последствия увлечений и легкомысленной веры в заграничные подстрекательства» – отмечал русофил А.И. Киркор. (Среди сорока тысяч арестантов, бредущих по этапу в Сибирь, находился бывший капитан инженерной команды Брест-Литовской крепости Юзеф Калиновски. Он родился в 1835 г. в Вильно в семье профессора математики. В девять лет был отдан в местный Дворянский институт, где преподавал его отец, затем поступил в Сельскохозяйственную академию в Горках (ныне Могилевской области). С 1853 по 1857 г. Юзеф учился в Николаевской военно-инженерной школе в Санкт-Петербурге, из которой вышел поручиком русской армии. На протяжении последующих трех лет инженер Калиновски контролировал прокладку железнодорожной линии Курск – Киев – Одесса, а в ноябре 1860 г. получил назначение в Брест-Литовск. Когда началось польское восстание, капитан оказался в трудном положении. Он знал, что восстание обречено на неудачу, в принципе не одобрял кровопролития, полагая, что дело возрождения отчизны требует «не крови, но пота». Однако, горячо сочувствуя патриотам Польши, он не мог выступить против них с оружием в руках, как того требовала присяга. В начале мая 1863 г. Калиновски подал в отставку по состоянию здоровья, а вскоре присоединился к повстанцам и принял пост начальника Военного отдела в Исполнительном комитете Литвы. Его арестовали в марте 1864 г. и приговорили к смертной казни, которую заменили десятью годами каторги «во глубине сибирских руд». Это было время глубокой религиозной перемены в нем.

Отбыв каторгу и ссылку, не имея возможности жить на родине, Юзеф Калиновски выехал в Париж, затем в Австрию, где в 1877 г. вступил в Братство кармелитов, приняв монашеское имя Рафал. Пять лет спустя он был рукоположен в сан священника и избран приором монастыря кармелитов в местечке Черная близ Кракова: «На прочном фундаменте молитвы и самоотречения, он воспринял апостольскую миссию, направленную на духовное освобождение своих угнетенных сограждан, в то время как они боролись за политическое и религиозное освобождение. Он оказал сильное влияние на возрождение польских кармелитов. Особое значение он придавал таинству покаяния, фактически, он провел так много времени, выслушивая исповеди, что в итоге был назван «мучеником исповедальни». Он умер в Вадовицах 15 ноября 1907 г.

В ноябре 1991 г. папа Иоанн Павел II канонизировал отца Рафала Юзефа Калиновского – «воплощение польского патриотизма и католицизма». Так в историческом списке брестского гарнизона наряду с генералами, писателями и героями войн появился свой святой – покровитель военных).

Царство Польское было переименовано в Привислинский край, последние остатки местной автономии упразднены, польский элемент выведен из администрации.

В Брест-Литовской крепости в качестве постоянного гарнизона появился крепостной пехотный полк, для размещения отдельных его подразделений пришлось приспособить здание арсенала. На своем месте в бывшем монастыре бригиток осталась арестантская, теперь уже военно-исправительная рота. В апреле 1863 г. специальным императорским указом в армии отменили «прогнание» через строй и шрицрутены. Однако штрафники могли быть подвергнуты телесным наказаниям «в объеме» не более 50 розог.

Во время подавления январского восстания в крепости содержались «бунтовщики», например комиссар Подляшского отряда Роман Рогински. Здесь же приводились в исполнение смертные приговоры. Виселица во дворе тюрьмы, прозванной в народе «Бригитки», стояла на протяжении 30 лет. Гарнизон крепости ввиду слабой подготовки в боях с восставшими участия не принимал в отличие от квартировавших в Бресте частей 3-й пехотной дивизии: 11-го пехотного Псковского генерал-фельдмаршала князя Кутузова – Смоленского полка и 32-го Донского казачьего полка. Командир последнего полковник Г.А. Леонов имел отличия «за усмирение польского мятежа» и исполнял обязанности Брестского уездного военного начальника.

В 1867 г. гарнизон крепости состоял из одного генерала, двадцати штаб-офицеров, семидесяти девяти обер-офицеров, тридцати двух классных чинов, двух священников. Здесь находились 3588 нижних чинов и 672 арестанта. Управление было представлено комендантом «по полевой пешей артиллерии» генералом И.Е. Штаденом, «состоявшим по армейской пехоте» полковником А.П. Борисовым, плац-майором и двумя плац-адъютантами.

Директор главного инженерного управления генерал-адъютант Э.И. Тотлебен (1818–1884).

Крепость уже не вполне соответствовала своему назначению. На вооружение была принята нарезная артиллерия, дальнобойность, точность и разрушительное действие которой значительно превышали возможности гладкоствольных пушек. Это нужно было учитывать при строительстве фортификационных сооружений. Поэтому в 1862 г. директор Главного инженерного управления генерал-адъютант Э.И. Тотлебен представил военному министру Д.А. Милютину записку, в которой предлагалось завершить строительство крепостных укреплений в европейской части России и обеспечить их дополнительными мерами защиты от огня, особенно навесного. В частности, Тотлебен указывал на то, что высокие каменные казармы и многоярусные башни являются отныне лишь хорошими целями, неспособным эффективно противостоять осадной артиллерии, и рекомендовал прикрывать каменные постройки гласисами, разбирать верхние ярусы казематов и укрывать их толщей земли. Для реализации этих задач генерал предлагал в течение 16 лет выделять до 3 миллионов рублей ежегодно. Предложения Тотлебена рассматривались в особом комитете. Денег в империи не хватало, поэтому комитет постановил новых работ в крепостях не предпринимать, а ограничиться приведением в исправность и готовность существующих сооружений. Таким образом, в соответствии с этим решением все русские сухопутные крепости оставались в недостроенном виде, с высокими каменными постройками, неприкрытыми от разрушительного действия нарезной артиллерии.

Тем не менее с весны 1864 г. началась скромная по масштабам, поэтапная реконструкция Брест-Литовской крепости. В этот период дополнительными казематами был укреплен главный земляной вал, насыпаны внутренние траверсы, построены два пороховых погреба на 5000 пудов каждый, укреплены булыжными камнями берега Буга и Мухавца.

Пороховой погреб в восточной части Кобринского укрепления.

В 1864–1868 гг. по проекту Э.И. Тотлебена в горже I и III бастионов Кобринского укрепления были возведены Западный и Восточный казематные редюиты. Каждый редюит состоял из контрэскарповой галереи подковообразной формы, рва и вала, в котором размещались двухъярусная казарма, цейхгауз, два пороховых погреба, пекарня, кухня и столовая для нижних чинов. Ров перекрывался капонирами «для ружейной обороны». Гарнизон укрепления состоял из батальона пехоты. Восточный редюит занял место снесенной Тринитарской казармы. Позади редюитов вдоль правого рукава реки Мухавец были возведены две отдельные батареи, прикрывавшие северную часть оборонительной казармы Цитадели.

Вход в каземат Западного редюита.

Для обеспечения необходимыми стройматериалами в 1867–1868 гг. на эспланаде Кобринского укрепления к северо-западу от Александровских ворот был посажен строевой лес, а в деревне Гершоны вновь построен кирпичный завод, на этот раз казенный.

Западный редюит. Контрэскарповая галерея с капониром.

Ежегодно в ноябре – декабре на стол генерал-инспектора по инженерной части ложился подписанный начальником инженеров Варшавского округа «Генеральный план Брест-Литовской крепости» с отчетом о выполненных и планируемых работах. Крепостная позиция неуклонно усиливалась и усложнялась.

В конце 1860-х гг. севернее крепости проложили железную дорогу Москва – Варшава, насыпь которой образовала мертвую зону перед Кобринским укреплением. Для контроля за этим участком в 1869 г. было начато сооружение передового укрепления «Граф Берг» и крупной земляной батареи. Это был первый форт Брест-Литовской крепости, вынесенный на расстояние 850 метров от главной оборонительной линии. Форт, пятиугольный в плане, состоял из контрэскарповой галереи на напольном и боковых фасах, рва и главного вала, в котором размещались два фланговых капонира, двухэтажная казематированная казарма, соединявшаяся с капонирами аппарелями. В горжевой части находились полукапонир, два пороховых погреба и кухня. Основные строительные работы были завершены в 1872 г. Мощеная дорога связывала форт с Кобринским укреплением через Александровские ворота, которые были переименованы в Белостокские. Тогда же в крепости углубили и расширили рвы, устроили в них капониры, перестроили мосты, северо-восточную часть кольцевой казармы приспособили под паровую мукомольную мельницу.

Крепость в то время имела на вооружении 757 орудий, почти половину составляли нарезные 24-фунтовые и 8-дюймовые пушки и мортиры образца 1867 г. с дальностью стрельбы до 7000 метров.

В 1876 г. в южной части Кобринского укрепления было закончено строительство сводчатой артиллерийской лаборатории с двумя мощными казематами, предназначенными «для варки составов», и «домика фейерверкера» при ней, а на Волынском – «машинного здания» для снабжения водой госпиталя. Архитектурным центром Цитадели стала законченная в 1878 г. гарнизонная Свято-Николаевская церковь. Постройка храма, его роспись, внутреннее убранство, утварь обошлись казне в 300 тысяч золотых червонцев.

До совершенства была доведена водно-инженерная система. Выше и ниже крепостной позиции на Мухавце и Буге устроили шлюзы системы Пуаре. Обводные рвы укреплений отделялись от рек плотинами, в которых были проложены «каменные трубы» с заслонками. Это позволяло регулировать уровень воды в каналах, а при необходимости ее можно было спустить и сделать канал любого укрепления сухопутным. Рядовой Корнелий Гагал, служивший в крепости в конце XIX в., вспоминал, что «воды в канале было вровень с берегом, а рыбы – что листьев на дереве». Рыбу разводили специально на случай длительной осады, ловить ее запрещалось.

1 января 1874 г. в России была введена всеобщая воинская повинность граждан всех сословий, достигших 21 года. Срок определили в 15 лет, из них 6 лет в строю и 9 лет в запасе. Вооруженные силы государства теперь состояли из постоянных войск и ополчения.

Опыт франко-прусской войны подтвердил неэффективность и незащищенность замкнутой крепости-лагеря перед лицом массированных бомбардировок нарезной артиллерии с дистанции 5–8 км. Пример крепости Мец, капитулировавшей вследствие того, что там заперлась 140-тысячная французская армия, заставил прийти к выводу, что «крепость губит армию, которая позволила себя в ней запереть; армия в свою очередь губит крепость, поглощая ее запасы и тем сокращая продолжительность ее существования». С этого момента основой обороны крепостей стали мощные артиллерийские форты, удаленные от центрального укрепления и приспособленные к самостоятельной и долговременной обороне. В 1873 г. было учреждено Особое совещание о стратегическом положении России, которое на основании доклада неутомимого Тотлебена признало необходимым усилить передовыми укреплениями крепости Новогеоргиевск, Ивангород, Александровская цитадель и Брест-Литовск. На заседании Тайного Совета с участием Александра II, состоявшемся 12 марта, эти предложения были приняты.

Главное инженерное управление составило типовые чертежи новых фортов и издало их в виде атласа под заглавием «Нормальные чертежи фортификационных построек». Типовым считался артиллерийский форт, обозначенный в атласе как «укрепление № 2», который представлял собой шестиугольник, окруженный рвом и валом, прикрытыми тремя капонирами. Вал снабжался валгангом для установки орудий, орудийные позиции отгораживались шестью двухэтажными казематированными траверсами. По сути укрепление являлось выдвинутой вперед батареей, в которой практически не предусматривалось наличие пехоты.

Из-за финансовых затруднений дело долгое время ограничивалось съемкой местности, разбивкой и трассировкой укреплений. Наконец, едва начав работы, в 1876 г. их пришлось прекратить из-за надвигавшейся войны с Турцией. Все силы были брошены на укрепление обороны Черноморского побережья. В июле 1877 г. на театр военных действий убыли полки 3-й пехотной дивизии, прославившие впоследствии свои знамена в Балканском походе. В Брест-Литовске началось формирование 50, 60 и 76-го резервных батальонов.

Доставшиеся дорогой ценой успехи России в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. были сведены на нет итогами Берлинского международного конгресса, созванного в июне 1878 г. по инициативе Германии. Русские внезапно обнаружили, что немцы, считавшиеся на протяжении двадцати лет самыми надежными союзниками, «оказались гораздо более похожими на врагов». В этой ситуации инженерное обеспечение западной границы империи становилось вопросом первостепенной важности.

18 ноября 1878 г. на основе топографических работ, произведенных комиссией под руководством генерал– лейтенанта Н.Н. Обручева, был утвержден план усиления Брест-Литовской крепости кольцом из семи передовых укреплений, отстоящих на удалении на 3,5–4 км от Цитадели и друг от друга. В 1878–1880 гг. в северном и северо-западных секторах были построены форты I, II и III. В ходе выполнения работ план был скорректирован в пользу возведения в этих секторах еще двух укреплений: форта VIII между фортами I и II, форта IX – в районе железнодорожного вокзала между фортами II и III. Форты I, II, III, IX представляли собой модернизированный проект «укрепления № 2».

В 1883 г. после завершения первых четырех фортов началось строительство остальных пяти. Опыт русско-турецкой войны убедительно продемонстрировал возросшую силу ружейного огня, и это обстоятельство заставило инженеров задуматься об изменении конструкции форта, спроектированного в 1874 г. Главное инженерное управление разработало новый тип форта пятиугольного в плане и с двумя валами. Высокий внутренний вал с пятью казематированными траверсами предназначался для установки артиллерии крупного и среднего калибра. На переднем, низком, валу оборудовалась стрелковая позиция, в углах которой имелись барбеты для легких противоштурмовых пушек. Рвы напольных и горжевого фасов защищались двумя капонирами, а боковые – двумя полукапонирами. Жилая казарма с четырьмя казематами, рассчитанная на роту солдат, располагалась внутри форта и была связана с капонирами и полукапонирами потернами, входы в которые запирались изнутри железными дверями 30-сантиметровой толщины с массивными кримальерными замками. В потернах были устроены пороховые погреба. Форты IV–VIII, которые возводились по этому проекту, имели незначительные отличия в конструкции, вызванные привязкой к конкретной местности. Форты IV и V находились в юго-восточном и восточном секторах, форты VI и VII – в западном секторе на левом берегу Буга.

Надровный капонир у Александровских ворот.

Таким образом, за десять лет к 1888 г. вокруг Брест-Литовской крепости было возведено девять кирпично-земляных фортов, в каждом из которых можно было разместить гарнизон численностью около 250 человек и до 20 орудий. Форты I, II, III имели сухие рвы, а IV–IX были окружены рвами, заполненными водой. В этот же период на Тереспольском укреплении был засыпан внутренний ров и снесено Мостовое прикрытие, в валу первого бастиона Кобринского укрепления построены Северо-Западные ворота с мостом.

Общая длина оборонительной линии достигла 30 километров. На строительство, обновление и ремонт всех укреплений Брест-Литовской крепости с 1833 по 1882 г. военно-инженерным ведомством было потрачено около 14 миллионов рублей.

Осенью 1884 г. управляющий делами Военно-научного комитета генерал-майор Л.Л. Лобко подал начальнику Главного штаба русской армии генералу Н.Н. Обручеву докладную записку, в которой обосновывал необходимость создания воздухоплавательной роты и специального органа для наблюдения за развитием военной аэронавтики и разработки научных вопросов по данной проблематике. На основе этих предложений император Александр III поручил военному министру П.С. Ванновскому подготовить представление в Государственный совет о необходимом финансировании. Вскоре при гальванической части Главного инженерного управления была образована комиссия по применению воздухоплавания, голубиной почты и сторожевых вышек в военных целях под председательством генерал-майора М.М. Борескова. На ее работу было выделено 270 тысяч рублей.

26 января 1885 г. в Санкт-Петербурге была создана первая в русской армии воздухоплавательная команда, получившая на вооружение аэростаты «Сокол» и «Орел». Уже в конце октября военные аэронавты приняли участие в войсковых учениях под Красным Селом и Брест-Литовском, а летом следующего года – в крупных двусторонних маневрах Варшавского и Виленского военных округов, на которых присутствовал Александр III.

По окончании маневров на перроне только что построенного брестского вокзала, стоившего казне около двух миллионов рублей, состоялась официальная встреча русского императора с германским кронпринцем Вильгельмом. По наблюдению графа С.Ю. Витте, они выглядели странной парой: «Вильгельм по своим манерам, по всем своим выходкам, – так сказать, ферт; он являлся полной противоположностью по характеру Александру III, который был крайне неподвижен и вахлак». Причем будущий кайзер вел себя весьма искательно и подавал русскому императору шинель. С вокзала высокие гости в экипажах отправились в крепость, где состоялся молебен с торжественным выходом, большой обед и фейерверк.

В октябре 1887 г. было разработано Положение о воздухоплавательной части, в соответствии с которым предполагалось иметь несколько типов воздухоплавательных парков – кадровый, крепостной и полевой. Учебный кадровый парк предназначалось содержать как в мирное, так и в военное время. Крепостные парки следовало формировать в военное время, а в мирное иметь лишь материальную часть без личного состава. Полевые парки предполагалось создавать по мере надобности в военное время. Для развития воздухоплавательной службы в армии в дальнейшем планировалось приступить к формированию девяти крепостных воздухоплавательных отделений. Закончилась организация военно-голубиных станций. В Брестской крепости такая станция разместилась в центре Кобринского укрепления.