Страница:

Борис Дмитриевич Греков

Грозная Киевская Русь

I. Предварительные замечания

Чем объяснить хорошо известный факт, что русский народ в своем былинном эпосе отводит самое видное место именно Киевскому периоду своей древней истории?

Это не может быть случайностью. Народ, переживший на протяжении своей истории много тяжелых и радостных событий, прекрасно их запомнил, оценил и пережитое передал на память следующим поколениям. Былины – это история, рассказанная самим народом. Тут могут быть неточности в хронологии, в терминах, тут могут быть фактические ошибки, объясняемые тем, что опоэтизированные предания не записывались, а хранились в памяти отдельных людей и передавались из уст в уста, но оценка событий здесь всегда верна и не может быть иной, поскольку народ был не простым свидетелем событий, а субъектом истории, непосредственно творившим эти события, самым непосредственным образом в них участвовавшим:

Л. Майков, в своей специальной работе «О былинах Владимирова цикла»[2] совершенно правильно отметил, что русский народный эпос по своему содержанию соответствует нескольким, постепенно сменявшимся периодам исторической жизни и отражает в себе более или менее полно быт и понятия каждого периода. Тот же автор отметил, что только Киевский период своей истории народ заполнил героями-богатырями[3].

В.О. Ключевский в своем курсе русской истории тоже подчеркнул это специфическое отношение былинного эпоса к Киевскому периоду. Он совершенно верно подметил, что народ помнит и знает старый Киев с его князьями и богатырями, любит и чтит его, как не любил и не чтил он ни одной из столиц, сменивших Киев.

Глубоко прав и Байрон, указывая на то, что историк чаще вводит в заблуждение, чем народная песня. Это положение легко продемонстрировать хотя бы на примерах только что процитированных двух историков.

Л. Майков думает, что былины вспоминают «Киевский удельный период Древней Руси в том цикле, который группируется около Владимира», и «умалчивают о междоусобиях между князьями» в то время, как «по летописям именно удельные распри и были главными причинами княжеских переездов и войн»[4].

Ключевский говорит о том, что «в старой киевской жизни было много неурядиц, много бестолковой толкотни; «бессмысленные драки княжеские», по выражению Карамзина, были прямым народным бедствием»[5], т.е. и Ключевский, так же, как и Майков, не отделяет периода существования Киевского государства от периода феодальной раздробленности.

В былинах этого смешения нет.

Народ более точно наметил основные вехи периодизации своей истории. Не бестолковую толкотню и бессмысленные драки воспевал он в своих былинах. Время беспрерывных феодальных войн, время «всеобщей путаницы» наступило позднее, и в былинах этот период не отражен: героев-богатырей тогда уже не стало. Этот период нашей истории нашел свою оценку не в былинах.

В знаменитом «Слове о полку Игореве» мы читаем следующие правдивые и яркие строки: «Тогда при Ользе Гориславичи сеяшется и растяшеть усобицами, погибашеть жизнь Даждобожа внука, в княжих крамолах веци человеком скратишась. Тогда по Русской земли редко ратаеве кикахуть, но часто врани граяхуть, трупиа себе деляче, а галици свою речь говоряхуть, хотять полетети на уедие». «А погании со всех стран прихождаху с победами на землю Русскую»[6]. Так же смотрел на дело и летописец XII века, сравнивая свое настоящее с недавним прошлым: «…древнии князи и мужи их… отбораху русския земли и ины страны придаху под ся», а сейчас «за наше несытьство навел Бог на ны поганые, а и скоты наши и села наши и имения за теми суть»[7].

И автор «Слова о полку Игореве», и летописец одинаково осуждают период разрозненного существования частей еще недавно единого, хотя, как оказалось, и непрочного Киевского государства. Народ в своих оценках событий прошлого выделил не этот период беспрерывных междукняжеских войн и слабости перед врагом внешним, а время Киевского государства как время своего величия и силы. Народные симпатии отнесены к тому времени, когда русская земля, собранная под властью первых киевских князей из разнородных этнографических элементов в одно политическое целое, действительно представляла силу, грозную для врагов и в то же время дававшую возможность развитию мирного народного труда, – залог дальнейшего будущего страны.

Под Киевским периодом истории ни в коем случае нельзя разуметь период уделов с его разобщенностью отдельных княжений и княжескими усобицами, как это делают и Л. Майков, и отчасти В.О. Ключевский. Время уделов нельзя называть Киевским хотя бы по той причине, что Киева как политического центра уже тогда не было, он стушевался и решительно затерялся среди других местных центров. Напрасно В.О. Ключевский думает, что это было время, когда «киевлянин все чаще думал о черниговце, а черниговец о новгородце и все вместе – о Русской земле, об общем земском деле». На самом деле эти отношения между уделами складывались совсем не так. Совсем не такую картину рисует нам глубокий знаток современных ему политических отношений, великий наш поэт, автор «Слова о полку Игореве»; летописные факты тоже говорят совершенно о другом. Если можно говорить в это время о единстве русского народа, то лишь только в смысле этническом. Политического единства, хотя бы в относительной форме Киевского государства, в это время уже не было.

Все симпатии народа, выраженные им в былинах, относятся именно к Киевскому государству, к моменту его расцвета, т.е. к княжению Владимира Святославича.

Чтобы убедиться в этом, стоит только взять в руки былины о главных русских богатырях – Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алеше Поповиче и др. Все они современники князя Владимира, все они так или иначе с ним связаны, вместе с ним успешно выполняют основную задачу – защиту своей родной земли от внешнего врага. А почему это так, почему народ с явными симпатиями отнесся к этому времени, станет нам ясно, если мы дадим себе труд сопоставить условия жизни русского народа периода до образования Киевского государства со временем существования этого государства.

«Славяне и анты, – говорит Прокопий, – не управляются единым представителем власти, но с давних времен живут в демократии, и потому у них всякие дела решаются сообща»[8]. То же подтверждает и Маврикий Стратег. Этот последний нам особенно интересен потому, что изучает славян с определенной целью: он интересуется их военной силой с тем, чтобы сделать отсюда ряд практических выводов для Византийской империи. Он пишет: «Они не имеют правления и живут во вражде между собою; у них много начальников, которые не живут в мире, поэтому полезно некоторых из них привлекать на свою сторону обещаниями или подарками, особенно соседних к границе, и при их помощи нападать на других»[9]. Маврикий советует далее принимать меры к тому, чтобы славяне не объединились под одной властью, так как такое объединение, несомненно, усилит мощь славян и сделает их не только способными к самозащите, но и опасными для соседей, и прежде всего для самой Византии.

Киевское государство как раз и осуществило то, чего так боялся византийский политик. Под власть Киева были втянуты все восточнославянские и многие неславянские племена. Киевское государство стало обороноспособным в полной мере и грозным для своих соседей. Вражда племенных вождей прекратилась, появились условия для дальнейшего развития страны. Это, несомненно, важное достижение. Русский народ не случайно так хорошо запомнил этот период своей истории.

Очень важно обратить внимание еще на одно обстоятельство: былины Владимирова цикла, т.е. былины о Киеве и Киевском периоде истории нашей страны, сохранены для нас не украинским, а великорусским народом. Они поются в бывших Архангельской, Олонецкой и Пермской губерниях, в Сибири, в Волжском низовье, на Дону, т.е. там, где русскому народу жилось легче, где гнет крепостного права был слабее либо его совсем не было. И этот интерес к своему далекому прошлому среди великорусского народа, эта заслуга сохранения ценнейших и древнейших фактов из жизни народной говорит нам о том, что киевская история не есть история только украинского народа. Это период нашей истории, когда складывались и великорусский, и украинский, и белорусский народы, период, когда выковалась мощь русского народа, период, который, по выражению Ключевского, стал «колыбелью русской народности». Совсем не случайно Илья, крестьянский сын из села Карачарова близ города Мурома, идет через «Вятические леса», преодолевая все опасности, в стольный Киев-град к кн. Владимиру. Несмотря на имеющиеся в нашей литературе попытки представить дело иначе и в Муроме видеть черниговский город Моровск, а в селе Карачарове – черниговский же город Карачев, былинная правда остается непоколебленной и подтверждается новыми соображениями. Соловей-разбойник, его товарищ Скворец, Дятловы горы, на которых построен был мордовский город Ибрагимов, или Абрамов, разрушенный в начале XIII в. и замененный русским городом Нижним (Горький), – все это говорит о мордовских родах, носивших названия от имен птиц. В Мордовской земле мы очень рано видим славянские поселения и среди них город Муром, один из старейших городов. Связь этого края с Киевом несомненна. Она подтверждается и летописными данными.

Итак, Киев – центр большого государства. Власть Киева простиралась на далекие пространства вплоть до бассейна Оки и Волги. Это целый период в истории последующих государств Восточной Европы.

История Киевского государства – это не история Украины, не история Белоруссии, не история Великороссии. Это история государства, которое дало возможность созреть и вырасти и Украине, и Белоруссии, и Великороссии. В этом положении весь огромный смысл данного периода в жизни нашей страны.

Само собой разумеется, что политические успехи народов, вошедших в состав Киевского государства, – и прежде всего восточных славян, т.е. народа русского, которому бесспорно принадлежала в этом процессе ведущая роль, – стали возможны только при известных условиях внутреннего их развития. Было бы очень наивно думать, что объединение восточного славянства и неславянских народов под властью Киева есть результат какого-либо внешнего толчка.

Прежде чем произошло это объединение, народы нашей страны успели пережить очень многое, успели достигнуть значительных результатов в области экономики и общественных отношений.

Все эти проблемы экономического, общественного и политического развития восточноевропейских народов, и прежде всего восточного славянства, сложные и трудные, совершенно естественно всегда привлекали внимание всех интересовавшихся историей нашей страны, а сейчас они поставлены перед нами с еще большей остротой. Их актуальность не требует доказательств: без решения этих задач нельзя получить правильного представления о русском историческом процессе в целом.

Факт серьезных разногласий между исследователями этих вопросов объясняется, прежде всего, тем, что для столь отдаленной от нашего времени поры в нашем распоряжении имеются либо скудные, либо неясные и неточные сведения. С другой стороны, все эти вопросы, несмотря на то, что они касаются такого отдаленного от нас времени, имеют и имели не только чисто академическое значение, и поэтому вокруг них шла острая борьба, обусловленная национальными и политическими позициями участвовавших в ней лиц. Отсюда неизбежны различные подходы к фактам, самый выбор фактов и их трактовка.

С тех пор, как эти вопросы сделались предметом научного (даже в самом широком и расплывчатом понимании термина) исследования, они стали вызывать бурный интерес и восприняты были с большой горячностью. Труд акад. Мюллера «О происхождении имени и народа Российского» (где автор, несомненно, позволил себе умалить роль русского народа в образовании государства и его древней истории) Ломоносов встретил более чем энергичным отпором. «Сие так чудно, – пишет Ломоносов, – что если бы г. Мюллер умел изобразить живым штилем, то бы он Россию сделал толь бедным народом, каким еще ни один и самый подлый народ ни от какого писателя не представлен»[10].

Тот же, по сути дела, стиль полемики мы можем встретить и позднее. В 70-х годах XIX в. у Гедеонова, автора книги «Варяги и Русь», вырываются по адресу норманистов далеко не спокойные фразы: «Неумолимое норманнское veto, – пишет он, – тяготеет над разъяснением какого бы то ни было остатка нашей родной старины». «Но кто же, какой Дарвин вдохнет жизнь в этот истукан с норманнской головою и славянским туловищем?»[11] Подобных примеров можно привести много.

Неудивительно, что в полемику по жгучим вопросам древнейшего периода нашей истории внесено было много лишнего, способного запутать и осложнить и без того темный вопрос.

Я не успокаиваю себя тем, что мне удастся распутать этот сложный узел, мало склонен я и разрубать его. Мне хочется только сделать попытку использовать ряд достижений в нашей науке по данному предмету и подвести им некоторые итоги. Мне хотелось бы по мере сил критически подойти к различным сторонам общественной жизни нашего далекого прошлого, проверить показания различных источников, письменных и неписьменных, путем перекрестного их сопоставления и, таким образом, попытаться найти ответы на вопросы, поставленные современностью.

Вполне понятную для древнейшей поры нашей истории скудость письменных источников наша современная наука пытается восполнить путем привлечения к решению стоящих перед нею задач новых и самых разнообразных материалов. Это – памятники материальной культуры, данные языка, пережитки самого русского народа, а также пережитки и быт народов нашего Союза, еще недавно стоявших на низших ступенях общественного развития, и пр. Но и расширение круга источников все же еще не дает нам возможности полностью разрешить стоящие перед нами проблемы и проникнуть в покрытое мраком далекое прошлое.

Археология, при всех своих больших успехах, особенно за последнее время, все же, в силу специфичности своего материала и методов его изучения, часто бессильна ответить на ряд стоящих перед нами вопросов; лингвистика не только ограничена в своих возможностях, но далеко не всегда дает нам даже то, что может дать. Сочетание данных археологии и лингвистики с привлечением фольклора, конечно, очень расширяет границы исторического знания, но, тем не менее, и этого недостаточно, чтобы спорные суждения превратить в бесспорную очевидность.

Нельзя себя утешать и тем, что с момента появления письменных памятников положение историка делается совершенно иным, что письменные источники способны окончательно вывести нас из области более или менее обоснованных предположений. Письменный источник имеет свои особенности, требует специального подхода и далеко не всегда гарантирует возможность решения спорных вопросов, исключающую вполне законные сомнения.

И тем не менее, несмотря на все эти трудности, делающие наши исторические выводы в значительной мере условными, ни одно поколение историков не отказывалось погружаться в дебри сложных туманностей и искать в них истоки тех общественных явлений, которые никогда не переставали и едва ли когда-нибудь перестанут волновать человеческую мысль. Это не любопытство, а потребность.

В настоящих очерках рассматриваются общественные и политические отношения Древней Руси главным образом в тех рамках, в каких это позволяют прежде всего наши письменные источники. Другие виды источников привлекаются лишь отчасти и попутно.

Письменность появляется в отдельных обществах на довольно поздних ступенях их истории. Письменность у восточных славян появилась уже в классовом обществе, когда остатки родовых отношений бытовали в нем только в виде пережитков прошлого. Первые известные нам письменные памятники, договоры с греками, «Правды», летописи – связаны с интересами общества, уже порвавшего связи с родовым строем.

Договор с греками 911 г. упоминает о письменных завещаниях[12], которые могли делать русские, живущие в Византии. Если здесь можно допустить, что русские, живущие в Византии, могли писать завещания не по-русски, а по-гречески, то в договоре 945 г. русская письменность подразумевается с гораздо большей категоричностью. Русский князь обязуется снабжать своих послов и купцов, отправляемых в Византию, грамотами «пишюще сице: яко послах корабль селико». Грамоты должны служить гарантией, что послы и купцы прибывают к грекам именно от князя русского и с мирными целями.

Последнее исследование С.П. Обнорским языка договоров приводит автора к очень важному для истории выводу. Договоры 911 и 945 гг. отличаются один от другого по типу языка. Договор 911 г. пропитан болгаризмами, но писан он все же языком русским; в договоре 945 г. черты русского происхождения дают себя чувствовать достаточно широко. Отсюда вытекает предположение, что перевод договора 911 г. сделан болгарином на болгарский язык, но этот перевод был выправлен русским справщиком; переводчиком договора 945 г. должен был быть русский книжник.

С.П. Обнорский приходит к убеждению, что оба перевода сделаны были в разное время (911-й, 945 г.), приблизительно совпадающее со временем заключения самих договоров[13]. Наличие русской письменности в начале X века, таким образом, становится как будто несомненным[14].

Господствующие классы общества на всем значительном пространстве, занятом восточным славянством, во время составления используемых мною письменных памятников, т.е. в IX—XI вв., говорили приблизительно одним языком, тем самым, который мы можем видеть в этих памятниках, – где он лишь несколько искажен последующими переписчиками, – имели общее представление о своих интересах и способах их защиты и довольно рано (первые сведения IX века) успели связать себя общностью религиозных верований с соседней Византией.

Само собой разумеется, что те крупные факты, с которыми нас знакомят письменные памятники, имеют свою собственную и часто очень длинную историю, о которой умалчивают эти источники. Самый характер некоторых памятников, конечно, исключает возможность требовать от них «историчности», поскольку они часто имели целью только зафиксировать определенный, иногда очень ограниченный комплекс явлений данного момента, носящий, как всякий подобный комплекс, следы отмирающих и вновь возникающих элементов, не всегда, однако, легко распознаваемые.

Только автор «Повести временных лет» ставил перед собой подлинно широкую историческую задачу, которая, нужно сознаться, остается не вполне разрешенной и в настоящее время. Он хотел написать ни больше ни меньше, как историю Киевского государства с древнейших времен: «Откуда пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити и откуда Русская земля стала есть».

Летописец писал свой труд с определенной целью и в определенной политической обстановке. Ему нужно было показать в истории Киевской Руси роль княжеского рода Рюриковичей.

Отсюда понятной делается и склонность его к норманизму. A.A. Шахматову удалось показать, что на первых страницах «Повести временных лет» мы имеем переделку старых преданий о начале Русской земли, освещенную сквозь призму первого русского историка-норманиста, сторонника теории варяго-руси[15].

Заранее можно сказать, что с летописной концепцией образования Русского государства нам придется очень значительно разойтись не только потому, что у нас разные с автором летописи теоретические представления об обществе, государстве и историческом процессе в целом, но и потому, что, имея перед собой определенную задачу, летописец сделал соответственный подбор фактов, для него полных смысла, для нас часто имеющих второстепенное значение, и совсем пропустил мимо своего внимания то, что для нас сейчас имело бы первостепенную ценность. Кроме того, все наши летописцы были связаны волей заказчиков, каковыми обычно являлись князья. Заказчиком той летописи, которая имеется в нашем распоряжении, был Владимир Мономах.

Летописец поместил в конце своего труда заметку о самом себе: «Игумен Силивестр святого Михаила написах книгы си, «летописець», надеяся от Бога милость прияти, при князи Володимере, княжащю ему Кыеве, а мне в то время игуменящю у святого Михаила в 6624, индикта 9 лета. А иже чтеть книгы сия, то буди ми в молитвах»[16].

Какой заказ мог сделать Владимир Мономах своему историографу, догадаться не трудно, если только мы сумеем правильно понять политическую ситуацию момента.

Для этого нам совершенно необходимо сделать небольшой экскурс в область политических отношений второй половины XI и начала XII вв. Нам необходимо познакомиться с людьми, делавшими тогда историю, с людьми, которые писали и для которых писалась тогдашняя история.

С середины XI в. достаточно ясно определились черты надвигающегося нового этапа в истории Киевского государства. Отдельные части «лоскутной» империи Рюриковичей в течение IX– XI вв. настолько созрели и окрепли, так выросли их собственные задачи внутренней и внешней политики, что киевский центр с киевским князем во главе не только перестал быть для них условием роста их богатства и силы, но в некоторых отношениях стал даже помехой дальнейшему их развитию и выполнению их собственных политических целей. Призрак распада Киевского государства стал совершенно очевидным. Отдельные князья начинают чаще и чаще проявлять свои центробежные тенденции и в своих противоречивых по отношению друг к другу интересах сталкиваются между собой, делая, таким образом, неизбежными «усобицы». Но княжеские «усобицы» – это не единственная опасность, грозившая феодалам. Это время насыщено восстаниями народных масс в разных местах Киевского государства.

Летописец, не склонный уделять много внимания массовым выступлениям, все же отмечает движения 1068-го, 1071-го, 1091-го и 1113 г. Последнее, по-видимому, было особенно сильным, и растерявшиеся господствующие классы киевского общества настойчиво зовут на Киевский стол самого энергичного и властного из князей, Владимира Мономаха. Мы отчасти знаем, что киевская делегация говорила Владимиру Мономаху: она запугивала его дальнейшим разрастанием народного движения.

Итак, положение правящих кругов Киева, русских князей (к этому времени сильно размножившихся), а также бояр, представителей Церкви, купцов и ростовщиков, оказалось сложнее и опаснее, чем они себе представляли. «Минули лета Ярославля», «стрелы по земле» уже были рассеяны. Во Владимире Мономахе растерянные верхи искали своего спасения.

Владимир прибыл в Киев и стал действовать разнообразными средствами: в ход были пущены репрессии, компромиссы, обращение к общественному мнению. 12 лет сидения Владимира на Киевском столе воскресили времена, когда Киев стоял во главе государства и держал в руках власть.

Несколько слов о Киеве, Владимире Мономахе, его дяде и отце. Эти несколько слов рассчитаны исключительно на создание правильной перспективы, необходимой для оценки событий и участвовавших в них людей.

О Киеве конца X – начала XI вв. говорит Дитмар как о большом городе, в котором было 400 церквей и 8 рынков и несметное множество народа. Адам Бременский во второй половине XI в. называет Киев соперником Константинополя. Митрополит Киевский Иларион в своем знаменитом «Слове» называет Киев городом, «блистающим величием», Лаврентьевская летопись под 1124 г. говорит, что в Киеве был грандиозный пожар, причем «церквий единых изгоре близ 600». Весьма вероятно, что здесь кое-что и преувеличено, но, несомненно, во всяком случае, что Киев в XI в. – один из больших городов европейского масштаба. Не случайно ему так много внимания уделяют западноевропейские хронисты. Двор киевского князя хорошо известен во всем тогдашнем мире, так как киевский князь в международных отношениях к этому времени успел занять весьма определенное место.

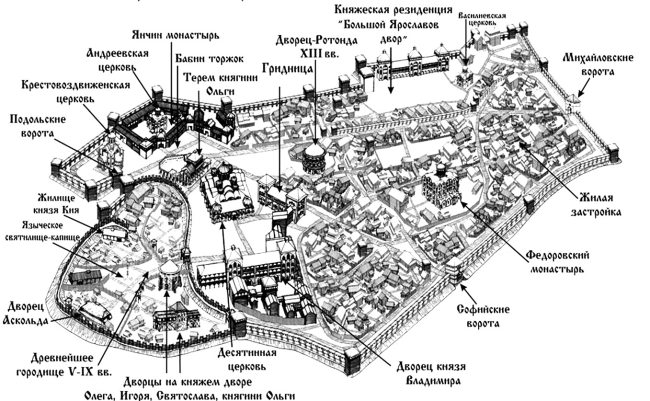

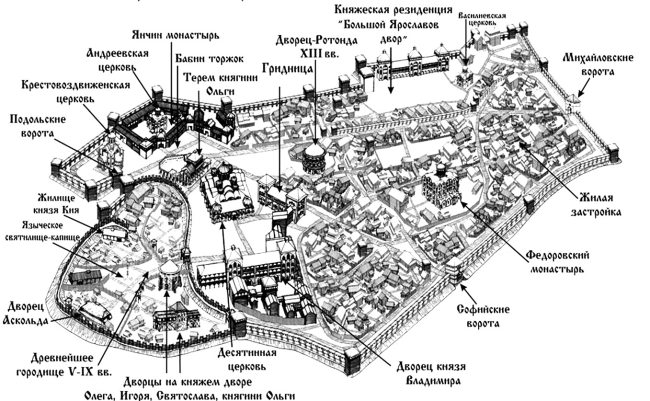

Киевский детинец. VIII—XIII вв.

Киевский детинец. VIII—XIII вв.

Это не может быть случайностью. Народ, переживший на протяжении своей истории много тяжелых и радостных событий, прекрасно их запомнил, оценил и пережитое передал на память следующим поколениям. Былины – это история, рассказанная самим народом. Тут могут быть неточности в хронологии, в терминах, тут могут быть фактические ошибки, объясняемые тем, что опоэтизированные предания не записывались, а хранились в памяти отдельных людей и передавались из уст в уста, но оценка событий здесь всегда верна и не может быть иной, поскольку народ был не простым свидетелем событий, а субъектом истории, непосредственно творившим эти события, самым непосредственным образом в них участвовавшим:

Звучит потому, что она правдива и искренна, потому, что это голос подлинной жизни.

Порой историк вводит в заблужденье,

Но песнь народная звучит в сердцах людей[1].

Л. Майков, в своей специальной работе «О былинах Владимирова цикла»[2] совершенно правильно отметил, что русский народный эпос по своему содержанию соответствует нескольким, постепенно сменявшимся периодам исторической жизни и отражает в себе более или менее полно быт и понятия каждого периода. Тот же автор отметил, что только Киевский период своей истории народ заполнил героями-богатырями[3].

В.О. Ключевский в своем курсе русской истории тоже подчеркнул это специфическое отношение былинного эпоса к Киевскому периоду. Он совершенно верно подметил, что народ помнит и знает старый Киев с его князьями и богатырями, любит и чтит его, как не любил и не чтил он ни одной из столиц, сменивших Киев.

Глубоко прав и Байрон, указывая на то, что историк чаще вводит в заблуждение, чем народная песня. Это положение легко продемонстрировать хотя бы на примерах только что процитированных двух историков.

Л. Майков думает, что былины вспоминают «Киевский удельный период Древней Руси в том цикле, который группируется около Владимира», и «умалчивают о междоусобиях между князьями» в то время, как «по летописям именно удельные распри и были главными причинами княжеских переездов и войн»[4].

Ключевский говорит о том, что «в старой киевской жизни было много неурядиц, много бестолковой толкотни; «бессмысленные драки княжеские», по выражению Карамзина, были прямым народным бедствием»[5], т.е. и Ключевский, так же, как и Майков, не отделяет периода существования Киевского государства от периода феодальной раздробленности.

В былинах этого смешения нет.

Народ более точно наметил основные вехи периодизации своей истории. Не бестолковую толкотню и бессмысленные драки воспевал он в своих былинах. Время беспрерывных феодальных войн, время «всеобщей путаницы» наступило позднее, и в былинах этот период не отражен: героев-богатырей тогда уже не стало. Этот период нашей истории нашел свою оценку не в былинах.

В знаменитом «Слове о полку Игореве» мы читаем следующие правдивые и яркие строки: «Тогда при Ользе Гориславичи сеяшется и растяшеть усобицами, погибашеть жизнь Даждобожа внука, в княжих крамолах веци человеком скратишась. Тогда по Русской земли редко ратаеве кикахуть, но часто врани граяхуть, трупиа себе деляче, а галици свою речь говоряхуть, хотять полетети на уедие». «А погании со всех стран прихождаху с победами на землю Русскую»[6]. Так же смотрел на дело и летописец XII века, сравнивая свое настоящее с недавним прошлым: «…древнии князи и мужи их… отбораху русския земли и ины страны придаху под ся», а сейчас «за наше несытьство навел Бог на ны поганые, а и скоты наши и села наши и имения за теми суть»[7].

И автор «Слова о полку Игореве», и летописец одинаково осуждают период разрозненного существования частей еще недавно единого, хотя, как оказалось, и непрочного Киевского государства. Народ в своих оценках событий прошлого выделил не этот период беспрерывных междукняжеских войн и слабости перед врагом внешним, а время Киевского государства как время своего величия и силы. Народные симпатии отнесены к тому времени, когда русская земля, собранная под властью первых киевских князей из разнородных этнографических элементов в одно политическое целое, действительно представляла силу, грозную для врагов и в то же время дававшую возможность развитию мирного народного труда, – залог дальнейшего будущего страны.

Под Киевским периодом истории ни в коем случае нельзя разуметь период уделов с его разобщенностью отдельных княжений и княжескими усобицами, как это делают и Л. Майков, и отчасти В.О. Ключевский. Время уделов нельзя называть Киевским хотя бы по той причине, что Киева как политического центра уже тогда не было, он стушевался и решительно затерялся среди других местных центров. Напрасно В.О. Ключевский думает, что это было время, когда «киевлянин все чаще думал о черниговце, а черниговец о новгородце и все вместе – о Русской земле, об общем земском деле». На самом деле эти отношения между уделами складывались совсем не так. Совсем не такую картину рисует нам глубокий знаток современных ему политических отношений, великий наш поэт, автор «Слова о полку Игореве»; летописные факты тоже говорят совершенно о другом. Если можно говорить в это время о единстве русского народа, то лишь только в смысле этническом. Политического единства, хотя бы в относительной форме Киевского государства, в это время уже не было.

Все симпатии народа, выраженные им в былинах, относятся именно к Киевскому государству, к моменту его расцвета, т.е. к княжению Владимира Святославича.

Чтобы убедиться в этом, стоит только взять в руки былины о главных русских богатырях – Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алеше Поповиче и др. Все они современники князя Владимира, все они так или иначе с ним связаны, вместе с ним успешно выполняют основную задачу – защиту своей родной земли от внешнего врага. А почему это так, почему народ с явными симпатиями отнесся к этому времени, станет нам ясно, если мы дадим себе труд сопоставить условия жизни русского народа периода до образования Киевского государства со временем существования этого государства.

«Славяне и анты, – говорит Прокопий, – не управляются единым представителем власти, но с давних времен живут в демократии, и потому у них всякие дела решаются сообща»[8]. То же подтверждает и Маврикий Стратег. Этот последний нам особенно интересен потому, что изучает славян с определенной целью: он интересуется их военной силой с тем, чтобы сделать отсюда ряд практических выводов для Византийской империи. Он пишет: «Они не имеют правления и живут во вражде между собою; у них много начальников, которые не живут в мире, поэтому полезно некоторых из них привлекать на свою сторону обещаниями или подарками, особенно соседних к границе, и при их помощи нападать на других»[9]. Маврикий советует далее принимать меры к тому, чтобы славяне не объединились под одной властью, так как такое объединение, несомненно, усилит мощь славян и сделает их не только способными к самозащите, но и опасными для соседей, и прежде всего для самой Византии.

Киевское государство как раз и осуществило то, чего так боялся византийский политик. Под власть Киева были втянуты все восточнославянские и многие неславянские племена. Киевское государство стало обороноспособным в полной мере и грозным для своих соседей. Вражда племенных вождей прекратилась, появились условия для дальнейшего развития страны. Это, несомненно, важное достижение. Русский народ не случайно так хорошо запомнил этот период своей истории.

Очень важно обратить внимание еще на одно обстоятельство: былины Владимирова цикла, т.е. былины о Киеве и Киевском периоде истории нашей страны, сохранены для нас не украинским, а великорусским народом. Они поются в бывших Архангельской, Олонецкой и Пермской губерниях, в Сибири, в Волжском низовье, на Дону, т.е. там, где русскому народу жилось легче, где гнет крепостного права был слабее либо его совсем не было. И этот интерес к своему далекому прошлому среди великорусского народа, эта заслуга сохранения ценнейших и древнейших фактов из жизни народной говорит нам о том, что киевская история не есть история только украинского народа. Это период нашей истории, когда складывались и великорусский, и украинский, и белорусский народы, период, когда выковалась мощь русского народа, период, который, по выражению Ключевского, стал «колыбелью русской народности». Совсем не случайно Илья, крестьянский сын из села Карачарова близ города Мурома, идет через «Вятические леса», преодолевая все опасности, в стольный Киев-град к кн. Владимиру. Несмотря на имеющиеся в нашей литературе попытки представить дело иначе и в Муроме видеть черниговский город Моровск, а в селе Карачарове – черниговский же город Карачев, былинная правда остается непоколебленной и подтверждается новыми соображениями. Соловей-разбойник, его товарищ Скворец, Дятловы горы, на которых построен был мордовский город Ибрагимов, или Абрамов, разрушенный в начале XIII в. и замененный русским городом Нижним (Горький), – все это говорит о мордовских родах, носивших названия от имен птиц. В Мордовской земле мы очень рано видим славянские поселения и среди них город Муром, один из старейших городов. Связь этого края с Киевом несомненна. Она подтверждается и летописными данными.

Итак, Киев – центр большого государства. Власть Киева простиралась на далекие пространства вплоть до бассейна Оки и Волги. Это целый период в истории последующих государств Восточной Европы.

История Киевского государства – это не история Украины, не история Белоруссии, не история Великороссии. Это история государства, которое дало возможность созреть и вырасти и Украине, и Белоруссии, и Великороссии. В этом положении весь огромный смысл данного периода в жизни нашей страны.

Само собой разумеется, что политические успехи народов, вошедших в состав Киевского государства, – и прежде всего восточных славян, т.е. народа русского, которому бесспорно принадлежала в этом процессе ведущая роль, – стали возможны только при известных условиях внутреннего их развития. Было бы очень наивно думать, что объединение восточного славянства и неславянских народов под властью Киева есть результат какого-либо внешнего толчка.

Прежде чем произошло это объединение, народы нашей страны успели пережить очень многое, успели достигнуть значительных результатов в области экономики и общественных отношений.

Все эти проблемы экономического, общественного и политического развития восточноевропейских народов, и прежде всего восточного славянства, сложные и трудные, совершенно естественно всегда привлекали внимание всех интересовавшихся историей нашей страны, а сейчас они поставлены перед нами с еще большей остротой. Их актуальность не требует доказательств: без решения этих задач нельзя получить правильного представления о русском историческом процессе в целом.

Факт серьезных разногласий между исследователями этих вопросов объясняется, прежде всего, тем, что для столь отдаленной от нашего времени поры в нашем распоряжении имеются либо скудные, либо неясные и неточные сведения. С другой стороны, все эти вопросы, несмотря на то, что они касаются такого отдаленного от нас времени, имеют и имели не только чисто академическое значение, и поэтому вокруг них шла острая борьба, обусловленная национальными и политическими позициями участвовавших в ней лиц. Отсюда неизбежны различные подходы к фактам, самый выбор фактов и их трактовка.

С тех пор, как эти вопросы сделались предметом научного (даже в самом широком и расплывчатом понимании термина) исследования, они стали вызывать бурный интерес и восприняты были с большой горячностью. Труд акад. Мюллера «О происхождении имени и народа Российского» (где автор, несомненно, позволил себе умалить роль русского народа в образовании государства и его древней истории) Ломоносов встретил более чем энергичным отпором. «Сие так чудно, – пишет Ломоносов, – что если бы г. Мюллер умел изобразить живым штилем, то бы он Россию сделал толь бедным народом, каким еще ни один и самый подлый народ ни от какого писателя не представлен»[10].

Тот же, по сути дела, стиль полемики мы можем встретить и позднее. В 70-х годах XIX в. у Гедеонова, автора книги «Варяги и Русь», вырываются по адресу норманистов далеко не спокойные фразы: «Неумолимое норманнское veto, – пишет он, – тяготеет над разъяснением какого бы то ни было остатка нашей родной старины». «Но кто же, какой Дарвин вдохнет жизнь в этот истукан с норманнской головою и славянским туловищем?»[11] Подобных примеров можно привести много.

Неудивительно, что в полемику по жгучим вопросам древнейшего периода нашей истории внесено было много лишнего, способного запутать и осложнить и без того темный вопрос.

Я не успокаиваю себя тем, что мне удастся распутать этот сложный узел, мало склонен я и разрубать его. Мне хочется только сделать попытку использовать ряд достижений в нашей науке по данному предмету и подвести им некоторые итоги. Мне хотелось бы по мере сил критически подойти к различным сторонам общественной жизни нашего далекого прошлого, проверить показания различных источников, письменных и неписьменных, путем перекрестного их сопоставления и, таким образом, попытаться найти ответы на вопросы, поставленные современностью.

Вполне понятную для древнейшей поры нашей истории скудость письменных источников наша современная наука пытается восполнить путем привлечения к решению стоящих перед нею задач новых и самых разнообразных материалов. Это – памятники материальной культуры, данные языка, пережитки самого русского народа, а также пережитки и быт народов нашего Союза, еще недавно стоявших на низших ступенях общественного развития, и пр. Но и расширение круга источников все же еще не дает нам возможности полностью разрешить стоящие перед нами проблемы и проникнуть в покрытое мраком далекое прошлое.

Археология, при всех своих больших успехах, особенно за последнее время, все же, в силу специфичности своего материала и методов его изучения, часто бессильна ответить на ряд стоящих перед нами вопросов; лингвистика не только ограничена в своих возможностях, но далеко не всегда дает нам даже то, что может дать. Сочетание данных археологии и лингвистики с привлечением фольклора, конечно, очень расширяет границы исторического знания, но, тем не менее, и этого недостаточно, чтобы спорные суждения превратить в бесспорную очевидность.

Нельзя себя утешать и тем, что с момента появления письменных памятников положение историка делается совершенно иным, что письменные источники способны окончательно вывести нас из области более или менее обоснованных предположений. Письменный источник имеет свои особенности, требует специального подхода и далеко не всегда гарантирует возможность решения спорных вопросов, исключающую вполне законные сомнения.

И тем не менее, несмотря на все эти трудности, делающие наши исторические выводы в значительной мере условными, ни одно поколение историков не отказывалось погружаться в дебри сложных туманностей и искать в них истоки тех общественных явлений, которые никогда не переставали и едва ли когда-нибудь перестанут волновать человеческую мысль. Это не любопытство, а потребность.

В настоящих очерках рассматриваются общественные и политические отношения Древней Руси главным образом в тех рамках, в каких это позволяют прежде всего наши письменные источники. Другие виды источников привлекаются лишь отчасти и попутно.

Письменность появляется в отдельных обществах на довольно поздних ступенях их истории. Письменность у восточных славян появилась уже в классовом обществе, когда остатки родовых отношений бытовали в нем только в виде пережитков прошлого. Первые известные нам письменные памятники, договоры с греками, «Правды», летописи – связаны с интересами общества, уже порвавшего связи с родовым строем.

Договор с греками 911 г. упоминает о письменных завещаниях[12], которые могли делать русские, живущие в Византии. Если здесь можно допустить, что русские, живущие в Византии, могли писать завещания не по-русски, а по-гречески, то в договоре 945 г. русская письменность подразумевается с гораздо большей категоричностью. Русский князь обязуется снабжать своих послов и купцов, отправляемых в Византию, грамотами «пишюще сице: яко послах корабль селико». Грамоты должны служить гарантией, что послы и купцы прибывают к грекам именно от князя русского и с мирными целями.

Последнее исследование С.П. Обнорским языка договоров приводит автора к очень важному для истории выводу. Договоры 911 и 945 гг. отличаются один от другого по типу языка. Договор 911 г. пропитан болгаризмами, но писан он все же языком русским; в договоре 945 г. черты русского происхождения дают себя чувствовать достаточно широко. Отсюда вытекает предположение, что перевод договора 911 г. сделан болгарином на болгарский язык, но этот перевод был выправлен русским справщиком; переводчиком договора 945 г. должен был быть русский книжник.

С.П. Обнорский приходит к убеждению, что оба перевода сделаны были в разное время (911-й, 945 г.), приблизительно совпадающее со временем заключения самих договоров[13]. Наличие русской письменности в начале X века, таким образом, становится как будто несомненным[14].

Господствующие классы общества на всем значительном пространстве, занятом восточным славянством, во время составления используемых мною письменных памятников, т.е. в IX—XI вв., говорили приблизительно одним языком, тем самым, который мы можем видеть в этих памятниках, – где он лишь несколько искажен последующими переписчиками, – имели общее представление о своих интересах и способах их защиты и довольно рано (первые сведения IX века) успели связать себя общностью религиозных верований с соседней Византией.

Само собой разумеется, что те крупные факты, с которыми нас знакомят письменные памятники, имеют свою собственную и часто очень длинную историю, о которой умалчивают эти источники. Самый характер некоторых памятников, конечно, исключает возможность требовать от них «историчности», поскольку они часто имели целью только зафиксировать определенный, иногда очень ограниченный комплекс явлений данного момента, носящий, как всякий подобный комплекс, следы отмирающих и вновь возникающих элементов, не всегда, однако, легко распознаваемые.

Только автор «Повести временных лет» ставил перед собой подлинно широкую историческую задачу, которая, нужно сознаться, остается не вполне разрешенной и в настоящее время. Он хотел написать ни больше ни меньше, как историю Киевского государства с древнейших времен: «Откуда пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити и откуда Русская земля стала есть».

Летописец писал свой труд с определенной целью и в определенной политической обстановке. Ему нужно было показать в истории Киевской Руси роль княжеского рода Рюриковичей.

Отсюда понятной делается и склонность его к норманизму. A.A. Шахматову удалось показать, что на первых страницах «Повести временных лет» мы имеем переделку старых преданий о начале Русской земли, освещенную сквозь призму первого русского историка-норманиста, сторонника теории варяго-руси[15].

Заранее можно сказать, что с летописной концепцией образования Русского государства нам придется очень значительно разойтись не только потому, что у нас разные с автором летописи теоретические представления об обществе, государстве и историческом процессе в целом, но и потому, что, имея перед собой определенную задачу, летописец сделал соответственный подбор фактов, для него полных смысла, для нас часто имеющих второстепенное значение, и совсем пропустил мимо своего внимания то, что для нас сейчас имело бы первостепенную ценность. Кроме того, все наши летописцы были связаны волей заказчиков, каковыми обычно являлись князья. Заказчиком той летописи, которая имеется в нашем распоряжении, был Владимир Мономах.

Летописец поместил в конце своего труда заметку о самом себе: «Игумен Силивестр святого Михаила написах книгы си, «летописець», надеяся от Бога милость прияти, при князи Володимере, княжащю ему Кыеве, а мне в то время игуменящю у святого Михаила в 6624, индикта 9 лета. А иже чтеть книгы сия, то буди ми в молитвах»[16].

Какой заказ мог сделать Владимир Мономах своему историографу, догадаться не трудно, если только мы сумеем правильно понять политическую ситуацию момента.

Для этого нам совершенно необходимо сделать небольшой экскурс в область политических отношений второй половины XI и начала XII вв. Нам необходимо познакомиться с людьми, делавшими тогда историю, с людьми, которые писали и для которых писалась тогдашняя история.

С середины XI в. достаточно ясно определились черты надвигающегося нового этапа в истории Киевского государства. Отдельные части «лоскутной» империи Рюриковичей в течение IX– XI вв. настолько созрели и окрепли, так выросли их собственные задачи внутренней и внешней политики, что киевский центр с киевским князем во главе не только перестал быть для них условием роста их богатства и силы, но в некоторых отношениях стал даже помехой дальнейшему их развитию и выполнению их собственных политических целей. Призрак распада Киевского государства стал совершенно очевидным. Отдельные князья начинают чаще и чаще проявлять свои центробежные тенденции и в своих противоречивых по отношению друг к другу интересах сталкиваются между собой, делая, таким образом, неизбежными «усобицы». Но княжеские «усобицы» – это не единственная опасность, грозившая феодалам. Это время насыщено восстаниями народных масс в разных местах Киевского государства.

Летописец, не склонный уделять много внимания массовым выступлениям, все же отмечает движения 1068-го, 1071-го, 1091-го и 1113 г. Последнее, по-видимому, было особенно сильным, и растерявшиеся господствующие классы киевского общества настойчиво зовут на Киевский стол самого энергичного и властного из князей, Владимира Мономаха. Мы отчасти знаем, что киевская делегация говорила Владимиру Мономаху: она запугивала его дальнейшим разрастанием народного движения.

Итак, положение правящих кругов Киева, русских князей (к этому времени сильно размножившихся), а также бояр, представителей Церкви, купцов и ростовщиков, оказалось сложнее и опаснее, чем они себе представляли. «Минули лета Ярославля», «стрелы по земле» уже были рассеяны. Во Владимире Мономахе растерянные верхи искали своего спасения.

Владимир прибыл в Киев и стал действовать разнообразными средствами: в ход были пущены репрессии, компромиссы, обращение к общественному мнению. 12 лет сидения Владимира на Киевском столе воскресили времена, когда Киев стоял во главе государства и держал в руках власть.

Несколько слов о Киеве, Владимире Мономахе, его дяде и отце. Эти несколько слов рассчитаны исключительно на создание правильной перспективы, необходимой для оценки событий и участвовавших в них людей.

О Киеве конца X – начала XI вв. говорит Дитмар как о большом городе, в котором было 400 церквей и 8 рынков и несметное множество народа. Адам Бременский во второй половине XI в. называет Киев соперником Константинополя. Митрополит Киевский Иларион в своем знаменитом «Слове» называет Киев городом, «блистающим величием», Лаврентьевская летопись под 1124 г. говорит, что в Киеве был грандиозный пожар, причем «церквий единых изгоре близ 600». Весьма вероятно, что здесь кое-что и преувеличено, но, несомненно, во всяком случае, что Киев в XI в. – один из больших городов европейского масштаба. Не случайно ему так много внимания уделяют западноевропейские хронисты. Двор киевского князя хорошо известен во всем тогдашнем мире, так как киевский князь в международных отношениях к этому времени успел занять весьма определенное место.