Страница:

– О каком, черт побери, городе, о какой крепости и о каком замке вы, государь мой, толкуете? – возопил Санчо. – Разве вы не видите, что это водяные мельницы, на которых мелют зерно?

– Молчи, Санчо, – сказал Дон Кихот, – они только кажутся мельницами, но это не мельницы. Я уж тебе говорил, что волшебные чары обладают свойством подменять и искажать подлинную сущность любого предмета. Я не хочу сказать, что один предмет превращается в другой на самом деле, – нет, подмена происходит только в нашем воображении, как это показал случай с превращением моей Дульсинеи, о ней же все упование мое.

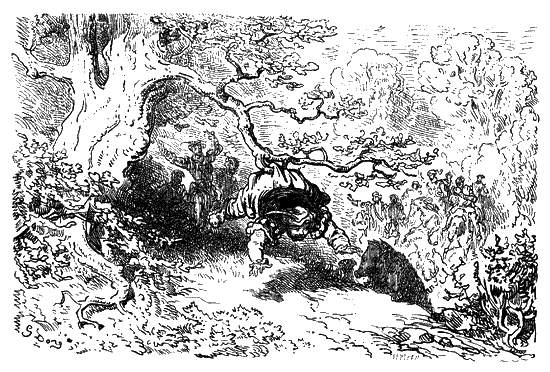

Тем временем лодка попала в самую стремнину и начала продвигаться вперед быстрее, чем прежде. Мукомолы, работавшие на мельницах, заметив, что по реке движется лодка и что ее несет прямо в водоворот, образуемый мельничными колесами, схватили длинные шесты и выбежали на плотину, чтобы остановить лодку, а как лица их и одежда были в муке, то вид у них был довольно страшный. Они громко кричали:

– Черти вы эдакие! Куда вы прете? Вам что, жизнь не мила? Вы что хотите? Утонуть или попасть под колеса, чтоб вас размололо в пыль?

– Не говорил ли я тебе, Санчо, – молвил тут Дон Кихот, – что мы достигли тех мест, где мне придется показать, чего может достигнуть доблестная моя длань? Смотри, сколько лиходеев и наглецов выбежало мне навстречу, смотри, сколько страшилищ стало мне поперек дороги, смотри, какие рожи корчат нам эти уроды. Ну, погодите же вы мне, мерзавцы!

Тут он поднялся во весь рост и, возвысив голос, начал грозить мукомолам:

– Злочестивый и зловредный сброд! Отпустите на волю и предоставьте полную свободу той особе, которая заточена в этой вашей то ли крепости, то ли темнице, все равно – какого она рода и звания и высока или же низка ее доля. Я – Дон Кихот Ламанчский, иначе Рыцарь Львов, и мне самим всемогущим небом назначено в удел довести это приключение до победного конца.

Сказавши это, он выхватил меч и принялся размахивать им перед носом у мукомолов, те же хоть и слышали неразумные его речи, но так и не поняли их и все пытались остановить своими шестами лодку, которую так и тянуло в воронку, в водоворот под колесами мельниц.

Санчо опустился на колени и начал горячо молиться богу, чтобы он избавил его от столь явной опасности, и так оно и случилось благодаря ловкости и расторопности мукомолов, которые уперлись шестами в лодку и в конце концов остановили ее, но лодка все же перевернулась, и Дон Кихот вместе с Санчо упали в воду; у Дон Кихота было то преимущество, что он плавал, как утка, но из-за тяжелых доспехов он все же дважды погружался на дно, так что если бы мукомолы не бросились в воду и не вынесли их обоих почти на руках, то это место было бы для них Троей. Когда же их вытащили, до такой степени насыщенных влагою, что никакое питье не пришлось бы им теперь по вкусу, Санчо стал на колени и, сложив руки и возведя очи к небу, обратился к богу с длинной и жаркой молитвой, чтобы на будущее время он избавил его от дерзновенных замыслов и начинаний его господина.

В это время появились рыбаки, владельцы лодки, которую, кстати сказать, мельничные колеса разнесли в щепы, и, увидев, что лодка разбита, напали на Санчо и принялись раздевать его, а с Дон Кихота потребовали возмещения убытков. Дон Кихот же, как ни в чем не бывало, с великим спокойствием объявил мукомолам и рыбакам, что он весьма охотно уплатит за лодку, но при условии, что они без всяких уверток освободят ту особу или же особ, которые у них в замке заключены.

– О каких таких особах и замках ты толкуешь, дурья голова? – воскликнул один из мукомолов. – Ты что, хочешь увезти с собой тех людей, которые приехали сюда молоть зерно?

«Довольно! – сказал себе Дон Кихот. – Стараться просьбами склонить эту сволочь на доброе дело – это все равно что вопиять в пустыне. По-видимому, в этом приключении столкнулись два могущественных волшебника, и один из них разрушает замыслы другого: один послал за мною ладью, а другой опрокинул меня в воду. Тут только бог может помочь, ибо весь подлунный мир – клубок козней и противоречивых устремлений. Я же ничего не могу в сем случае поделать».

Затем он возвысил голос и, повернувшись лицом к мельницам, молвил:

– Кто бы вы ни были, друзья мои, ввергнутые в это узилище, простите меня: к несчастью для меня и для вас, я не могу выручить вас из беды. Видно, подвиг сей какому-либо другому рыцарю предуготован и предназначен.

Произнеся эту речь, он столковался с рыбаками и уплатил им за лодку пятьдесят реалов, каковые Санчо выдал им весьма неохотно, заметив при этом:

– Еще одно такое катание в лодочке – и все наши деньги пойдут ко дну.

А рыбаки и мукомолы диву давались, глядя на эти две фигуры, столь не похожие на обыкновенных людей, и все не могли взять в толк, к чему сводились речи и просьбы Дон Кихота; наконец, решив, что это сумасшедшие, они оставили их в покое и разошлись по своим мельницам и рыбачьим лачугам. Неразумные же Дон Кихот и Санчо возвратились к неразумным своим тварям, и на этом приключение с заколдованною ладьею окончилось.

Глава XXX

Глава XXXI,

– Молчи, Санчо, – сказал Дон Кихот, – они только кажутся мельницами, но это не мельницы. Я уж тебе говорил, что волшебные чары обладают свойством подменять и искажать подлинную сущность любого предмета. Я не хочу сказать, что один предмет превращается в другой на самом деле, – нет, подмена происходит только в нашем воображении, как это показал случай с превращением моей Дульсинеи, о ней же все упование мое.

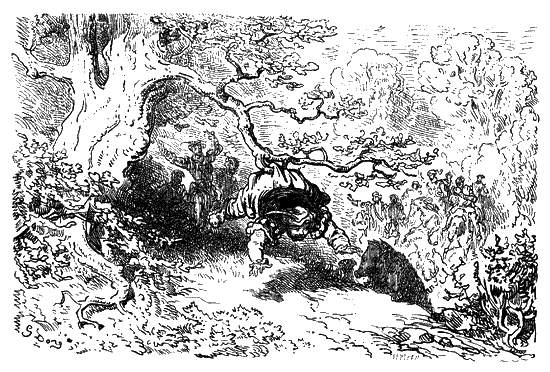

Тем временем лодка попала в самую стремнину и начала продвигаться вперед быстрее, чем прежде. Мукомолы, работавшие на мельницах, заметив, что по реке движется лодка и что ее несет прямо в водоворот, образуемый мельничными колесами, схватили длинные шесты и выбежали на плотину, чтобы остановить лодку, а как лица их и одежда были в муке, то вид у них был довольно страшный. Они громко кричали:

– Черти вы эдакие! Куда вы прете? Вам что, жизнь не мила? Вы что хотите? Утонуть или попасть под колеса, чтоб вас размололо в пыль?

– Не говорил ли я тебе, Санчо, – молвил тут Дон Кихот, – что мы достигли тех мест, где мне придется показать, чего может достигнуть доблестная моя длань? Смотри, сколько лиходеев и наглецов выбежало мне навстречу, смотри, сколько страшилищ стало мне поперек дороги, смотри, какие рожи корчат нам эти уроды. Ну, погодите же вы мне, мерзавцы!

Тут он поднялся во весь рост и, возвысив голос, начал грозить мукомолам:

– Злочестивый и зловредный сброд! Отпустите на волю и предоставьте полную свободу той особе, которая заточена в этой вашей то ли крепости, то ли темнице, все равно – какого она рода и звания и высока или же низка ее доля. Я – Дон Кихот Ламанчский, иначе Рыцарь Львов, и мне самим всемогущим небом назначено в удел довести это приключение до победного конца.

Сказавши это, он выхватил меч и принялся размахивать им перед носом у мукомолов, те же хоть и слышали неразумные его речи, но так и не поняли их и все пытались остановить своими шестами лодку, которую так и тянуло в воронку, в водоворот под колесами мельниц.

Санчо опустился на колени и начал горячо молиться богу, чтобы он избавил его от столь явной опасности, и так оно и случилось благодаря ловкости и расторопности мукомолов, которые уперлись шестами в лодку и в конце концов остановили ее, но лодка все же перевернулась, и Дон Кихот вместе с Санчо упали в воду; у Дон Кихота было то преимущество, что он плавал, как утка, но из-за тяжелых доспехов он все же дважды погружался на дно, так что если бы мукомолы не бросились в воду и не вынесли их обоих почти на руках, то это место было бы для них Троей. Когда же их вытащили, до такой степени насыщенных влагою, что никакое питье не пришлось бы им теперь по вкусу, Санчо стал на колени и, сложив руки и возведя очи к небу, обратился к богу с длинной и жаркой молитвой, чтобы на будущее время он избавил его от дерзновенных замыслов и начинаний его господина.

В это время появились рыбаки, владельцы лодки, которую, кстати сказать, мельничные колеса разнесли в щепы, и, увидев, что лодка разбита, напали на Санчо и принялись раздевать его, а с Дон Кихота потребовали возмещения убытков. Дон Кихот же, как ни в чем не бывало, с великим спокойствием объявил мукомолам и рыбакам, что он весьма охотно уплатит за лодку, но при условии, что они без всяких уверток освободят ту особу или же особ, которые у них в замке заключены.

– О каких таких особах и замках ты толкуешь, дурья голова? – воскликнул один из мукомолов. – Ты что, хочешь увезти с собой тех людей, которые приехали сюда молоть зерно?

«Довольно! – сказал себе Дон Кихот. – Стараться просьбами склонить эту сволочь на доброе дело – это все равно что вопиять в пустыне. По-видимому, в этом приключении столкнулись два могущественных волшебника, и один из них разрушает замыслы другого: один послал за мною ладью, а другой опрокинул меня в воду. Тут только бог может помочь, ибо весь подлунный мир – клубок козней и противоречивых устремлений. Я же ничего не могу в сем случае поделать».

Затем он возвысил голос и, повернувшись лицом к мельницам, молвил:

– Кто бы вы ни были, друзья мои, ввергнутые в это узилище, простите меня: к несчастью для меня и для вас, я не могу выручить вас из беды. Видно, подвиг сей какому-либо другому рыцарю предуготован и предназначен.

Произнеся эту речь, он столковался с рыбаками и уплатил им за лодку пятьдесят реалов, каковые Санчо выдал им весьма неохотно, заметив при этом:

– Еще одно такое катание в лодочке – и все наши деньги пойдут ко дну.

А рыбаки и мукомолы диву давались, глядя на эти две фигуры, столь не похожие на обыкновенных людей, и все не могли взять в толк, к чему сводились речи и просьбы Дон Кихота; наконец, решив, что это сумасшедшие, они оставили их в покое и разошлись по своим мельницам и рыбачьим лачугам. Неразумные же Дон Кихот и Санчо возвратились к неразумным своим тварям, и на этом приключение с заколдованною ладьею окончилось.

Глава XXX

О том, что произошло между Дон Кихотом и прекрасной охотницей

В глубоком унынии и в дурном расположении духа приблизились они к своим четвероногим, особливо Санчо, которого брало за сердце всякий раз, когда приходилось брать из хозяйских денег; у него было при этом такое чувство, как будто он не с деньгами расстался, а остался без глаз. В конце концов молча сели они верхами и покинули берега славной реки, и тут Дон Кихот погрузился в любовные свои думы, а Санчо – в думы о своем возвышении, которое теперь представлялось ему более далеким, чем когда-либо, потому что хоть и был он простоват, а все же прекрасно понимал, что поступки его господина, все или почти все, неразумны, и он только искал случая, не беря расчета и даже не прощаясь со своим господином, в один прекрасный день улепетнуть и возвратиться восвояси, однако ж судьба распорядилась совсем иначе, и опасения его оказались неосновательными.

В глубоком унынии и в дурном расположении духа приблизились они к своим четвероногим, особливо Санчо, которого брало за сердце всякий раз, когда приходилось брать из хозяйских денег; у него было при этом такое чувство, как будто он не с деньгами расстался, а остался без глаз. В конце концов молча сели они верхами и покинули берега славной реки, и тут Дон Кихот погрузился в любовные свои думы, а Санчо – в думы о своем возвышении, которое теперь представлялось ему более далеким, чем когда-либо, потому что хоть и был он простоват, а все же прекрасно понимал, что поступки его господина, все или почти все, неразумны, и он только искал случая, не беря расчета и даже не прощаясь со своим господином, в один прекрасный день улепетнуть и возвратиться восвояси, однако ж судьба распорядилась совсем иначе, и опасения его оказались неосновательными.

Случилось так, что на другой день на закате солнца Дон Кихот, выехав из лесу, окинул взглядом зеленый луг и в самом конце его обнаружил скопление народа; приблизившись к этим людям, он понял, что это соколиная охота. Тогда он подъехал еще ближе и увидел статную даму на белоснежном иноходце; сбруя на нем была зеленая, седло же – серебряное. Дама также была во всем зеленом, и одеяние ее было столь богато и столь изящно, что казалось, будто это само изящество. На левой руке у нее сидел сокол, и по этому признаку Дон Кихот догадался, что перед ним некая знатная особа, прочие же охотники – ее свита, и так оно и было на самом деле; и по сему обстоятельству он сказал Санчо:

– Беги, дружочек Санчо, и скажи этой сеньоре на белом коне и с соколом на руке, что я, Рыцарь Львов, падаю ниц пред ее великолепием и что если ее величие позволит, то я приближусь к ней, дабы облобызать ей руки и исполнить все, что только в моих силах и что бы ее светлость мне ни приказала. Но только смотри, Санчо, не наговори лишнего и не вздумай уснащать посольскую свою речь любимыми твоими поговорками.

– Нашли какого уснастителя! – возразил Санчо. – Не извольте беспокоиться! Слава богу, мне не впервой выезжать с посольством к высокопоставленным и важным сеньорам!

– За исключением того случая, когда я посылал тебя к сеньоре Дульсинее, – заметил Дон Кихот, – я не помню, чтобы ты когда-нибудь исполнял посольские обязанности, по крайней мере, находясь на службе у меня.

– Ваша правда, – молвил Санчо, – а все-таки исправному плательщику залог не страшен, и где богато живут, там мигом на стол подают. Я хочу сказать, что ничего мне не нужно втолковывать и ни о чем не нужно меня упреждать: у меня у самого хватит смекалки, я сам кое-что в этих делах смыслю.

– Я в этом уверен, Санчо, – сказал Дон Кихот, – ну, час добрый, господь с тобой!

Санчо погнал серого во весь дух и, подъехав к прекрасной охотнице, спешился, пал на колени и сказал:

– Прелестная сеньора! Вон тот рыцарь, которого зовут Рыцарем Львов, – это мой господин, а я – его оруженосец, и дома меня зовут Санчо Пансою. Так вот этот самый Рыцарь Львов, который еще недавно прозывался Рыцарем Печального Образа, послал меня попросить ваше величие, чтобы вы соблаговолили позволить ему явиться с вашего соизволения, разрешения и согласия сюда и исполнить его желание, а желает он, как он сам говорит, да и я тоже так думаю, только одного: служить вашему высокополетному соколичеству и великолепию, и вот, если таковое соизволение воспоследует, то ваше сиятельство от этого только выиграет, а он почтет сие за особую-преособую милость и удовольствие.

– Поистине, добрый оруженосец, – молвила в ответ сеньора, – ты ничего не упустил из того, что при исполнении подобных поручений требуется. Встань же, – оруженосцу столь великого рыцаря, каков Рыцарь Печального Образа, о котором мы здесь уже много наслышаны, неприлично стоять на коленях. Встань же, друг мой, и передай своему господину, что он прибыл как раз вовремя и что я и мой муж герцог приглашаем его в наш летний дворец.

Санчо поднялся с колен; его столько же поразила красота доброй сеньоры, сколько любезность ее и приветливость, но всего более он был поражен тем, что, оказывается, она уже слышала о Рыцаре Печального Образа; правда, Рыцарем Львов она его не называла, но это, верно, потому, что Дон Кихот взял себе это название совсем недавно. Между тем герцогиня (как ее имя – узнать пока не удалось) обратилась к Санчо с вопросом:

– Скажи, любезный оруженосец: не о твоем ли господине написана книга под заглавием Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчскийи не является ли владычицей его души некая Дульсинея Тобосская?

– Это он и есть, сеньора, – отвечал Санчо, – а оруженосец, который выведен или, по крайности, должен быть выведен в этой книге и которого зовут Санчо Пансою, это я, если только меня не подменили в колыбели, то есть, я хочу сказать, в книгопечатне.

– Все это меня весьма радует, – объявила герцогиня. – Так поезжай же, друг мой Панса, и передай своему господину, что он будет дорогим и желанным гостем в моих владениях и что большего удовольствия, чем его посещение, мне ничто на свете не могло бы доставить.

Получив столь благоприятный ответ, Санчо с чувством глубокого удовлетворения направился к своему господину, передал ему все, что сказала эта знатная сеньора, и на свой деревенский лад превознес до небес необычайную ее красоту, великую приятность и обходительность. Дон Кихот приосанился, вытянулся на стременах, поправил забрало, дал шпоры Росинанту и с крайне независимым видом отправился лобызать герцогине руки; герцогиня же, пока Дон Кихот ехал, подозвала своего мужа герцога и рассказала об его посольстве. А как супруги читали первую часть истории Дон Кихота и знали из нее об его причудах, то с великою радостью поджидали его и жаждали с ним познакомиться, заранее решив, что они будут потворствовать всем его прихотям, поддакивать ему и все то время, что он у них прогостит, обходиться с ним как со странствующим рыцарем, соблюдая все церемонии, обыкновенно описываемые в читанных ими рыцарских романах, до которых они были большими охотниками.

Тем временем Дон Кихот с поднятым забралом приблизился к кавалькаде и подал Санчо знак, что намерен спешиться; Санчо ринулся было подержать ему стремя, но, на беду, когда спрыгивал со своего серого, зацепился одной ногой за веревку от седла; выпутаться ему так и не удалось, и, припав лицом и грудью к земле, он повис на веревке. Дон Кихот привык к тому, чтобы, когда он слезает с коня, ему держали стремя, и теперь он, полагая, что Санчо уже здесь, перегнулся и потащил за собою седло Росинанта, седло же, по всей вероятности, было плохо подтянуто, ибо он, к немалому своему смущению, вместе с седлом грянулся оземь, мысленно осыпая проклятиями злосчастного Санчо, которого нога все еще была в тисках. Герцог приказал своим егерям помочь рыцарю и оруженосцу, те подняли Дон Кихота, Дон Кихот же сильно ушибся при падении и прихрамывал, однако ж попытался было через силу стать на колени перед герцогом и герцогиней, но герцог решительно этому воспротивился – он соскочил с коня, обнял Дон Кихота и сказал:

– Мне очень досадно, сеньор Рыцарь Печального Образа, что вступление в мои земли ознаменовалось для вас такой неудачей. Впрочем, небрежение оруженосцев бывает иной раз причиною и более неприятных происшествий.

– Происшествие, с которым связана встреча с таким славным вельможей, как вы, нельзя признать неудачным, – возразил Дон Кихот. – Даже если б я низринулся на самое дно пропасти, меня вызволила бы оттуда и вознесла честь свидания с вами. Мой оруженосец, накажи его господь, гораздо лучше умеет развязывать свой язык, чтобы отпускать всякие шуточки, нежели привязывать и подтягивать седло, чтобы оно крепче держалось. Но в любом положении, поверженный или же восставший, пеший или же конный, я всегда к услугам вашим и сеньоры герцогини, достойной вашей супруги, достойной именоваться первоизбранницею красоты и первоверховною законодательницею учтивости.

– Стойте, стойте, сеньор Дон Кихот Ламанчский! – молвил герцог. – Там, где царит сеньора донья Дульсинея Тобосская, не должно восхвалять чью бы то ни было красоту.

Между тем Санчо Панса уже высвободил ногу из петли и, приблизившись, поспешил ответить за своего господина:

– Нельзя отрицать, напротив, должно подтвердить, что сеньора Дульсинея Тобосская очень даже красива, но ведь заяц выбегает, когда охотник не ожидает, и потом я еще такое слыхал: то, что мы называем природой, это, говорят, вроде гончара, который делает сосуды из глины, и коли он слепил один красивый сосуд, стало быть, может слепить их и два, и три, и целую сотню. Говорю я это к тому, что сеньора герцогиня, право, не хуже моей хозяйки, сеньоры Дульсинеи Тобосской.

Дон Кихот обратился к герцогине и сказал:

– Примите в соображение, ваше величие, что ни у одного странствующего рыцаря не было такого говорливого и вечно балагурящего оруженосца, как у меня, и если вашему высокопревосходительству будет угодно, чтобы я послужил вам хотя бы несколько дней, то вы в этом убедитесь на деле.

Герцогиня же ему на это сказала:

– Если добрый Санчо – шутник, то мне это очень нравится; это доказывает, что он не глуп, – людям тупоумным, как вы сами отлично знаете, сеньор Дон Кихот, шутки и остроты не даются, а коль скоро добрый Санчо – шутник и остряк, то я сей же час готова признать его за умника.

– И за болтуна, – примолвил Дон Кихот.

– Тем лучше, – подхватил герцог, – великое остроумие с немногословием не уживается. Ну, а сейчас, без лишних слов, милости прошу, великий Рыцарь Печального Образа...

– Рыцарь Львовдолжно говорить, ваша светлость, – ввернул Санчо, – кончились все эти образы до безобразы, – теперь только львы.

– Итак, прошу пожаловать вас, сеньор Рыцарь Львов, в мой замок, – продолжал герцог, – он отсюда недалеко, и там вы встретите прием, на который столь высокая особа, как вы, имеет полное право рассчитывать и который мы с герцогинею имеем обыкновение оказывать всем тем странствующим рыцарям, что бывают у нас в гостях.

За это время Санчо успел привести в надлежащий порядок и хорошенько подтянуть седло своего господина, тот снова сел на Росинанта, герцог на своего прекрасного коня, герцогиня оказалась между ними, и все двинулись к замку. Герцогиня, однако же, велела Санчо ехать с нею рядом, ибо умные его речи доставляли ей несказанное удовольствие. Санчо не заставил себя долго упрашивать, втиснулся в эту троицу и на правах четвертого собеседника принял участие в общем разговоре, чем весьма обрадовал герцога и герцогиню, которые за великую удачу почли то обстоятельство, что могут принять у себя странствующего рыцаря и разглагольствующего оруженосца.

Случилось так, что на другой день на закате солнца Дон Кихот, выехав из лесу, окинул взглядом зеленый луг и в самом конце его обнаружил скопление народа; приблизившись к этим людям, он понял, что это соколиная охота. Тогда он подъехал еще ближе и увидел статную даму на белоснежном иноходце; сбруя на нем была зеленая, седло же – серебряное. Дама также была во всем зеленом, и одеяние ее было столь богато и столь изящно, что казалось, будто это само изящество. На левой руке у нее сидел сокол, и по этому признаку Дон Кихот догадался, что перед ним некая знатная особа, прочие же охотники – ее свита, и так оно и было на самом деле; и по сему обстоятельству он сказал Санчо:

– Беги, дружочек Санчо, и скажи этой сеньоре на белом коне и с соколом на руке, что я, Рыцарь Львов, падаю ниц пред ее великолепием и что если ее величие позволит, то я приближусь к ней, дабы облобызать ей руки и исполнить все, что только в моих силах и что бы ее светлость мне ни приказала. Но только смотри, Санчо, не наговори лишнего и не вздумай уснащать посольскую свою речь любимыми твоими поговорками.

– Нашли какого уснастителя! – возразил Санчо. – Не извольте беспокоиться! Слава богу, мне не впервой выезжать с посольством к высокопоставленным и важным сеньорам!

– За исключением того случая, когда я посылал тебя к сеньоре Дульсинее, – заметил Дон Кихот, – я не помню, чтобы ты когда-нибудь исполнял посольские обязанности, по крайней мере, находясь на службе у меня.

– Ваша правда, – молвил Санчо, – а все-таки исправному плательщику залог не страшен, и где богато живут, там мигом на стол подают. Я хочу сказать, что ничего мне не нужно втолковывать и ни о чем не нужно меня упреждать: у меня у самого хватит смекалки, я сам кое-что в этих делах смыслю.

– Я в этом уверен, Санчо, – сказал Дон Кихот, – ну, час добрый, господь с тобой!

Санчо погнал серого во весь дух и, подъехав к прекрасной охотнице, спешился, пал на колени и сказал:

– Прелестная сеньора! Вон тот рыцарь, которого зовут Рыцарем Львов, – это мой господин, а я – его оруженосец, и дома меня зовут Санчо Пансою. Так вот этот самый Рыцарь Львов, который еще недавно прозывался Рыцарем Печального Образа, послал меня попросить ваше величие, чтобы вы соблаговолили позволить ему явиться с вашего соизволения, разрешения и согласия сюда и исполнить его желание, а желает он, как он сам говорит, да и я тоже так думаю, только одного: служить вашему высокополетному соколичеству и великолепию, и вот, если таковое соизволение воспоследует, то ваше сиятельство от этого только выиграет, а он почтет сие за особую-преособую милость и удовольствие.

– Поистине, добрый оруженосец, – молвила в ответ сеньора, – ты ничего не упустил из того, что при исполнении подобных поручений требуется. Встань же, – оруженосцу столь великого рыцаря, каков Рыцарь Печального Образа, о котором мы здесь уже много наслышаны, неприлично стоять на коленях. Встань же, друг мой, и передай своему господину, что он прибыл как раз вовремя и что я и мой муж герцог приглашаем его в наш летний дворец.

Санчо поднялся с колен; его столько же поразила красота доброй сеньоры, сколько любезность ее и приветливость, но всего более он был поражен тем, что, оказывается, она уже слышала о Рыцаре Печального Образа; правда, Рыцарем Львов она его не называла, но это, верно, потому, что Дон Кихот взял себе это название совсем недавно. Между тем герцогиня (как ее имя – узнать пока не удалось) обратилась к Санчо с вопросом:

– Скажи, любезный оруженосец: не о твоем ли господине написана книга под заглавием Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчскийи не является ли владычицей его души некая Дульсинея Тобосская?

– Это он и есть, сеньора, – отвечал Санчо, – а оруженосец, который выведен или, по крайности, должен быть выведен в этой книге и которого зовут Санчо Пансою, это я, если только меня не подменили в колыбели, то есть, я хочу сказать, в книгопечатне.

– Все это меня весьма радует, – объявила герцогиня. – Так поезжай же, друг мой Панса, и передай своему господину, что он будет дорогим и желанным гостем в моих владениях и что большего удовольствия, чем его посещение, мне ничто на свете не могло бы доставить.

Получив столь благоприятный ответ, Санчо с чувством глубокого удовлетворения направился к своему господину, передал ему все, что сказала эта знатная сеньора, и на свой деревенский лад превознес до небес необычайную ее красоту, великую приятность и обходительность. Дон Кихот приосанился, вытянулся на стременах, поправил забрало, дал шпоры Росинанту и с крайне независимым видом отправился лобызать герцогине руки; герцогиня же, пока Дон Кихот ехал, подозвала своего мужа герцога и рассказала об его посольстве. А как супруги читали первую часть истории Дон Кихота и знали из нее об его причудах, то с великою радостью поджидали его и жаждали с ним познакомиться, заранее решив, что они будут потворствовать всем его прихотям, поддакивать ему и все то время, что он у них прогостит, обходиться с ним как со странствующим рыцарем, соблюдая все церемонии, обыкновенно описываемые в читанных ими рыцарских романах, до которых они были большими охотниками.

Тем временем Дон Кихот с поднятым забралом приблизился к кавалькаде и подал Санчо знак, что намерен спешиться; Санчо ринулся было подержать ему стремя, но, на беду, когда спрыгивал со своего серого, зацепился одной ногой за веревку от седла; выпутаться ему так и не удалось, и, припав лицом и грудью к земле, он повис на веревке. Дон Кихот привык к тому, чтобы, когда он слезает с коня, ему держали стремя, и теперь он, полагая, что Санчо уже здесь, перегнулся и потащил за собою седло Росинанта, седло же, по всей вероятности, было плохо подтянуто, ибо он, к немалому своему смущению, вместе с седлом грянулся оземь, мысленно осыпая проклятиями злосчастного Санчо, которого нога все еще была в тисках. Герцог приказал своим егерям помочь рыцарю и оруженосцу, те подняли Дон Кихота, Дон Кихот же сильно ушибся при падении и прихрамывал, однако ж попытался было через силу стать на колени перед герцогом и герцогиней, но герцог решительно этому воспротивился – он соскочил с коня, обнял Дон Кихота и сказал:

– Мне очень досадно, сеньор Рыцарь Печального Образа, что вступление в мои земли ознаменовалось для вас такой неудачей. Впрочем, небрежение оруженосцев бывает иной раз причиною и более неприятных происшествий.

– Происшествие, с которым связана встреча с таким славным вельможей, как вы, нельзя признать неудачным, – возразил Дон Кихот. – Даже если б я низринулся на самое дно пропасти, меня вызволила бы оттуда и вознесла честь свидания с вами. Мой оруженосец, накажи его господь, гораздо лучше умеет развязывать свой язык, чтобы отпускать всякие шуточки, нежели привязывать и подтягивать седло, чтобы оно крепче держалось. Но в любом положении, поверженный или же восставший, пеший или же конный, я всегда к услугам вашим и сеньоры герцогини, достойной вашей супруги, достойной именоваться первоизбранницею красоты и первоверховною законодательницею учтивости.

– Стойте, стойте, сеньор Дон Кихот Ламанчский! – молвил герцог. – Там, где царит сеньора донья Дульсинея Тобосская, не должно восхвалять чью бы то ни было красоту.

Между тем Санчо Панса уже высвободил ногу из петли и, приблизившись, поспешил ответить за своего господина:

– Нельзя отрицать, напротив, должно подтвердить, что сеньора Дульсинея Тобосская очень даже красива, но ведь заяц выбегает, когда охотник не ожидает, и потом я еще такое слыхал: то, что мы называем природой, это, говорят, вроде гончара, который делает сосуды из глины, и коли он слепил один красивый сосуд, стало быть, может слепить их и два, и три, и целую сотню. Говорю я это к тому, что сеньора герцогиня, право, не хуже моей хозяйки, сеньоры Дульсинеи Тобосской.

Дон Кихот обратился к герцогине и сказал:

– Примите в соображение, ваше величие, что ни у одного странствующего рыцаря не было такого говорливого и вечно балагурящего оруженосца, как у меня, и если вашему высокопревосходительству будет угодно, чтобы я послужил вам хотя бы несколько дней, то вы в этом убедитесь на деле.

Герцогиня же ему на это сказала:

– Если добрый Санчо – шутник, то мне это очень нравится; это доказывает, что он не глуп, – людям тупоумным, как вы сами отлично знаете, сеньор Дон Кихот, шутки и остроты не даются, а коль скоро добрый Санчо – шутник и остряк, то я сей же час готова признать его за умника.

– И за болтуна, – примолвил Дон Кихот.

– Тем лучше, – подхватил герцог, – великое остроумие с немногословием не уживается. Ну, а сейчас, без лишних слов, милости прошу, великий Рыцарь Печального Образа...

– Рыцарь Львовдолжно говорить, ваша светлость, – ввернул Санчо, – кончились все эти образы до безобразы, – теперь только львы.

– Итак, прошу пожаловать вас, сеньор Рыцарь Львов, в мой замок, – продолжал герцог, – он отсюда недалеко, и там вы встретите прием, на который столь высокая особа, как вы, имеет полное право рассчитывать и который мы с герцогинею имеем обыкновение оказывать всем тем странствующим рыцарям, что бывают у нас в гостях.

За это время Санчо успел привести в надлежащий порядок и хорошенько подтянуть седло своего господина, тот снова сел на Росинанта, герцог на своего прекрасного коня, герцогиня оказалась между ними, и все двинулись к замку. Герцогиня, однако же, велела Санчо ехать с нею рядом, ибо умные его речи доставляли ей несказанное удовольствие. Санчо не заставил себя долго упрашивать, втиснулся в эту троицу и на правах четвертого собеседника принял участие в общем разговоре, чем весьма обрадовал герцога и герцогиню, которые за великую удачу почли то обстоятельство, что могут принять у себя странствующего рыцаря и разглагольствующего оруженосца.

Глава XXXI,

повествующая о многих великих событиях

Санчо был в совершенном восторге, ибо вообразил, что находится в милости у герцогини, и надеялся обрести в ее замке то же, что и в имении дона Дьего и в доме Басильо; он обожал довольство, и как скоро ему представлялся случай понаслаждаться жизнью, он неукоснительно хватал его за вихор.

Санчо был в совершенном восторге, ибо вообразил, что находится в милости у герцогини, и надеялся обрести в ее замке то же, что и в имении дона Дьего и в доме Басильо; он обожал довольство, и как скоро ему представлялся случай понаслаждаться жизнью, он неукоснительно хватал его за вихор.

Далее в истории говорится, что еще до того, как все приблизились к летнему дворцу, иначе говоря к замку, герцог поехал вперед и отдал распоряжение всем своим слугам, как должно обходиться с Дон Кихотом, и когда Дон Кихот вместе с герцогиней подъехал к воротам замка, то навстречу вышли два не то лакея, не то конюха в длинных, до пят, так называемых утренних платьях из великолепного алого атласа, и не успел он оглянуться, как они уже подхватили его на руки и сказали:

– Соблаговолите, ваше величие, помочь сеньоре герцогине сойти с коня.

Дон Кихот хотел было ей помочь, но тут между ним и герцогиней произошел длительный обмен любезностями; герцогиня, однако ж, настояла на своем и изъявила твердое желание сойти и спуститься с коня только с помощью герцога, ибо она-де чувствует, что недостойна утруждать понапрасну столь великого рыцаря. В конце концов приблизился герцог и помог ей спешиться; когда же все вошли в обширный внутренний двор, две прелестные девушки набросили Дон Кихоту на плечи великолепную алую мантию, и в тот же миг во всех галереях появились слуги и служанки и начали громко восклицать:

– Добро пожаловать, краса и гордость странствующего рыцарства!

И при этом все они или почти все опрыскивали из флаконов герцога, герцогиню и Дон Кихота душистою жидкостью, что привело Дон Кихота в крайнее изумление. И тут он впервые окончательно убедился и поверил, что он не мнимый, а самый настоящий странствующий рыцарь, ибо все обходились с ним так же точно, как обходились с подобными рыцарями во времена протекшие, о чем ему было известно из романов.

Санчо, бросивши серого, увязался было за герцогиней и прошмыгнул в замок, но его начала мучить совесть, что он оставил осла одного, и он приблизился к некоей почтенной дуэнье, [127]также вышедшей встречать герцогиню, и шепнул ей:

– Сеньора Гонсалес, или как вас там величают...

– Меня зовут доньей Родригес де Грихальба, – отвечала дуэнья. – Что тебе надобно, любезный?

Санчо же ей на это ответил так:

– Я бы хотел, чтоб ваша милость сделала мне такое одолжение: вышла за ворота замка, – там стоит мой серый ослик, так вот, будьте любезны, ваша милость, велите поставить его в стойло, а не то так сами поставьте: он у меня, бедняжка, слегка пуглив и ни в коем разе один не останется.

– Если и господин так же учтив, как его слуга, то нас можно поздравить! – заметила дуэнья. – Пошел отсюда, братец, чтоб тебе пусто было – тебе и тому, с кем ты к нам явился, – и ухаживай сам за своим ослом, а дуэньи в этом замке такими делами не занимаются.

– Да ведь я, честное слово, слыхал, – возразил Санчо, – как мой господин, а уж он по части разных историй собаку съел, рассказывал о Ланцелоте, Из Британии прибывшем, что, мол, Фрейлины пеклись о нем, О коне его – принцессы, а уж мой-то осел – не чета лошаденке сеньора Ланцелота.

– Вот что, братец, – молвила дуэнья, – если ты – шут, то прибереги свои шуточки для тех, кому они придутся по вкусу и кто тебе за них заплатит, а от меня ты фигу получишь.

– Вот и отлично, – подхватил Санчо, – по крайности, фига будет очень даже зрелая: ведь по годам-то она, я думаю, как раз ваша ровесница!

– Дрянь паршивая! – воспылав гневом, вскричала дуэнья. – Стара я или молода – в этом я дам отчет богу, а не тебе, мошенник, грязный мужик!

Произнесла она эти слова столь громогласно, что герцогиня ее услышала, оглянулась и, увидев, что у дуэньи глаза налились кровью от злости, спросила, что это значит.

– А то, что этот молодчик, – отвечала дуэнья, – пристал ко мне, чтоб я отвела в конюшню его осла, которого он бросил у ворот, и привел в пример каких-то фрейлин, неизвестно где служивших какому-то Ланцелоту, между тем как дуэньи будто бы ухаживали за его скакуном, и в довершение всего ни за что ни про что обозвал меня старухой.

– Я лично почла бы это за самое тяжкое оскорбление, – заметила герцогиня. И, обратясь к Санчо, примолвила: – Прими в рассуждение, любезный Санчо, что донья Родригес еще очень молода, и покрывало носит она не по причине преклонных лет, а для вящего почета и по обычаю.

– Не видать мне счастья, если я хотел сказать ей что-нибудь обидное, – заговорил Санчо, – я ей сказал это единственно потому, что уж очень я обожаю моего ослика, и мне показалось, что его можно вверить попечениям только такой сердобольной особы, какова сеньора донья Родригес.

Дон Кихот все это слышал.

– Санчо! Это ли место для подобных разговоров? – сказал он наконец.

– Сеньор! – отвечал Санчо. – Где бы человек ни находился, он всюду будет говорить о своей нужде: я на этом самом месте вспомнил об осле и на этом самом месте о нем заговорил, а вспомни я о нем в конюшне, так в конюшне бы и заговорил.

Герцог же на это сказал:

– Санчо весьма здраво рассуждает, и не виноват он ни в чем. Ослик будет накормлен досыта, так что Санчо может не беспокоиться: за его любимцем будут ухаживать, как за ним самим.

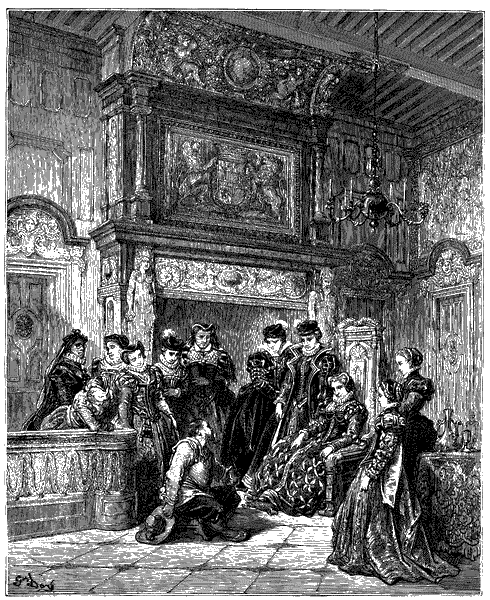

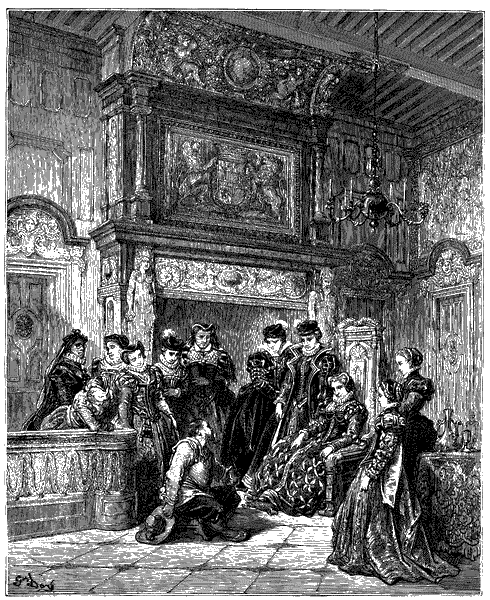

После этих разговоров, позабавивших всех, кроме Дон Кихота, ему предложили подняться по лестнице и провели в залу, увешанную драгоценною парчою и златоткаными коврами; шесть девушек сняли с него доспехи и стали прислуживать ему, как пажи, – все они были научены и предуведомлены герцогом и герцогинею, что им нужно делать и как должно обходиться с Дон Кихотом, чтобы он вообразил и удостоверился, что его принимают за странствующего рыцаря. Когда с Дон Кихота сняли доспехи, он, тощий, высокий, долговязый, с такими впалыми щеками, что казалось, будто они целуют одна другую изнутри, остался в узких шароварах и в камзоле из верблюжьей шерсти, и вид у него был такой, что если бы девушки не делали над собой усилие, чтобы не прыснуть (а на сей предмет они получили от своих господ особый наказ), они бы, уж верно, покатились со смеху.

Затем прислужницы попросили Дон Кихота раздеться донага, чтобы они могли переменить на нем сорочку, но он этому решительно воспротивился, объявив, что благопристойность так же подобает странствующим рыцарям, как и храбрость. Со всем тем он попросил передать чистую сорочку Санчо и, запершись с ним в другом покое, где находилось роскошно убранное ложе, разделся и переменил сорочку; оставшись же наедине с Санчо, он обратился к нему с такими словами:

– Отвечай, новорожденный шут и исконный дурачина: как ты смел бесчестить и оскорблять почтенную и достойную всяческого уважения дуэнью? Разве ты не мог найти более подходящего времени, чтобы вспомнить о своем сером, и неужели ты думаешь, что сеньоры, которые оказали нам столь пышный прием, не позаботились бы о наших животных? Ради бога, Санчо, совладай ты с собою и не выставляй на погляденье своей пряжи, а то все догадаются, что ты сработан из грубой деревенской ткани. Помни, греховодник, что господа пользуются тем большим уважением, чем добропорядочнее и благовоспитаннее их слуги, и что одно из главных достоинств, коими принц отличается от остальных людей, состоит в том, что слуги его так же хороши, как и он сам. Горе мне с тобой, никудышный ты человек, неужели ты не понимаешь, что если все признают тебя за грубого мужика и придурковатого шута, то подумают, что я жулик и обманщик? Нет, нет, друг Санчо, остерегайся подобных неприятностей. Кто не знает меры в болтовне и острословии, тот при первом же неосторожном шаге впадет и ударится в жалкое скоморошество. Обуздай свой язык. Обдумывай и взвешивай каждое слово, прежде нежели оно изойдет у тебя из уст, и прими в соображение, что мы попали наконец в такое место, где с помощью господа бога и моей доблести мы приумножим нашу славу и достояние.

Санчо твердо обещал во исполнение господской воли зашить себе рот и скорее откусить язык, нежели произнести хотя одно неуместное и необдуманное слово; можно, дескать, не беспокоиться: никто по его поведению не поймет, что они за люди.

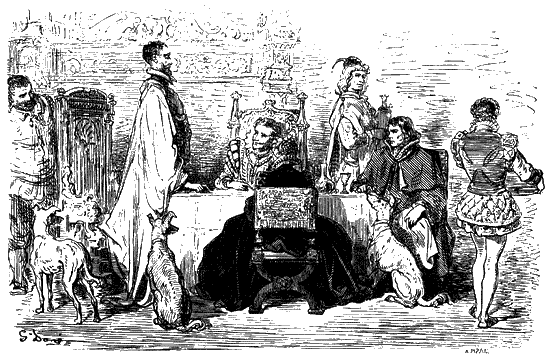

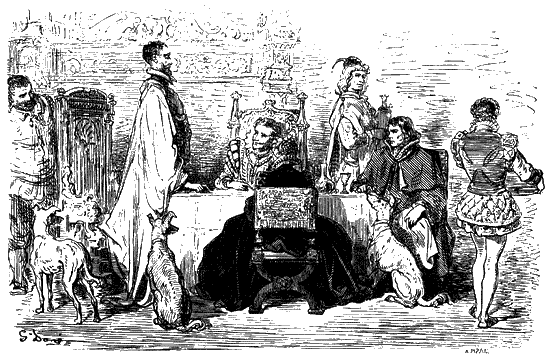

Дон Кихот переоделся, препоясался мечом, накинул на плечи алую мантию, на голову надел зеленого атласа берет, который ему подали прислужницы, и в таком виде вышел в обширную залу, где его уже ожидали девушки, выстроившиеся в два ряда и державшие сосуды для омовения рук; весь этот обряд был совершен с множеством поклонов и разных церемоний. Затем явились двенадцать пажей, и с ними дворецкий, дабы отвести Дон Кихота в столовую, где его дожидались владельцы замка. Обступив Дон Кихота, пажи торжественно и весьма почтительно провели его в другую залу, где стоял роскошно убранный стол, накрытый всего лишь на четыре прибора. У порога встретили его герцог, герцогиня и некий важный священник из числа тех, которые у владетельных князей состоят в духовниках; из числа тех, которые, не будучи князьями по рождению, оказываются бессильны научить природных князей, как должно вести себя в этом звании; из числа тех, которые стремятся к тому, чтобы величие высокопоставленных лиц мерилось их собственным духовным убожеством; из числа тех, которые, желая научить духовных чад своих умеренности, делают из них скупцов, – вот что, по всей вероятности, представлял собою этот важный священник, который вместе с герцогскою четою вышел навстречу Дон Кихоту. Герцог предложил Дон Кихоту занять почетное место, тот сначала было отнекивался, но в конце концов сдался на уговоры. Духовник сел напротив Дон Кихота, герцог же и герцогиня – справа и слева от него.

Дон Кихот переоделся, препоясался мечом, накинул на плечи алую мантию, на голову надел зеленого атласа берет, который ему подали прислужницы, и в таком виде вышел в обширную залу, где его уже ожидали девушки, выстроившиеся в два ряда и державшие сосуды для омовения рук; весь этот обряд был совершен с множеством поклонов и разных церемоний. Затем явились двенадцать пажей, и с ними дворецкий, дабы отвести Дон Кихота в столовую, где его дожидались владельцы замка. Обступив Дон Кихота, пажи торжественно и весьма почтительно провели его в другую залу, где стоял роскошно убранный стол, накрытый всего лишь на четыре прибора. У порога встретили его герцог, герцогиня и некий важный священник из числа тех, которые у владетельных князей состоят в духовниках; из числа тех, которые, не будучи князьями по рождению, оказываются бессильны научить природных князей, как должно вести себя в этом звании; из числа тех, которые стремятся к тому, чтобы величие высокопоставленных лиц мерилось их собственным духовным убожеством; из числа тех, которые, желая научить духовных чад своих умеренности, делают из них скупцов, – вот что, по всей вероятности, представлял собою этот важный священник, который вместе с герцогскою четою вышел навстречу Дон Кихоту. Герцог предложил Дон Кихоту занять почетное место, тот сначала было отнекивался, но в конце концов сдался на уговоры. Духовник сел напротив Дон Кихота, герцог же и герцогиня – справа и слева от него.

Далее в истории говорится, что еще до того, как все приблизились к летнему дворцу, иначе говоря к замку, герцог поехал вперед и отдал распоряжение всем своим слугам, как должно обходиться с Дон Кихотом, и когда Дон Кихот вместе с герцогиней подъехал к воротам замка, то навстречу вышли два не то лакея, не то конюха в длинных, до пят, так называемых утренних платьях из великолепного алого атласа, и не успел он оглянуться, как они уже подхватили его на руки и сказали:

– Соблаговолите, ваше величие, помочь сеньоре герцогине сойти с коня.

Дон Кихот хотел было ей помочь, но тут между ним и герцогиней произошел длительный обмен любезностями; герцогиня, однако ж, настояла на своем и изъявила твердое желание сойти и спуститься с коня только с помощью герцога, ибо она-де чувствует, что недостойна утруждать понапрасну столь великого рыцаря. В конце концов приблизился герцог и помог ей спешиться; когда же все вошли в обширный внутренний двор, две прелестные девушки набросили Дон Кихоту на плечи великолепную алую мантию, и в тот же миг во всех галереях появились слуги и служанки и начали громко восклицать:

– Добро пожаловать, краса и гордость странствующего рыцарства!

И при этом все они или почти все опрыскивали из флаконов герцога, герцогиню и Дон Кихота душистою жидкостью, что привело Дон Кихота в крайнее изумление. И тут он впервые окончательно убедился и поверил, что он не мнимый, а самый настоящий странствующий рыцарь, ибо все обходились с ним так же точно, как обходились с подобными рыцарями во времена протекшие, о чем ему было известно из романов.

Санчо, бросивши серого, увязался было за герцогиней и прошмыгнул в замок, но его начала мучить совесть, что он оставил осла одного, и он приблизился к некоей почтенной дуэнье, [127]также вышедшей встречать герцогиню, и шепнул ей:

– Сеньора Гонсалес, или как вас там величают...

– Меня зовут доньей Родригес де Грихальба, – отвечала дуэнья. – Что тебе надобно, любезный?

Санчо же ей на это ответил так:

– Я бы хотел, чтоб ваша милость сделала мне такое одолжение: вышла за ворота замка, – там стоит мой серый ослик, так вот, будьте любезны, ваша милость, велите поставить его в стойло, а не то так сами поставьте: он у меня, бедняжка, слегка пуглив и ни в коем разе один не останется.

– Если и господин так же учтив, как его слуга, то нас можно поздравить! – заметила дуэнья. – Пошел отсюда, братец, чтоб тебе пусто было – тебе и тому, с кем ты к нам явился, – и ухаживай сам за своим ослом, а дуэньи в этом замке такими делами не занимаются.

– Да ведь я, честное слово, слыхал, – возразил Санчо, – как мой господин, а уж он по части разных историй собаку съел, рассказывал о Ланцелоте, Из Британии прибывшем, что, мол, Фрейлины пеклись о нем, О коне его – принцессы, а уж мой-то осел – не чета лошаденке сеньора Ланцелота.

– Вот что, братец, – молвила дуэнья, – если ты – шут, то прибереги свои шуточки для тех, кому они придутся по вкусу и кто тебе за них заплатит, а от меня ты фигу получишь.

– Вот и отлично, – подхватил Санчо, – по крайности, фига будет очень даже зрелая: ведь по годам-то она, я думаю, как раз ваша ровесница!

– Дрянь паршивая! – воспылав гневом, вскричала дуэнья. – Стара я или молода – в этом я дам отчет богу, а не тебе, мошенник, грязный мужик!

Произнесла она эти слова столь громогласно, что герцогиня ее услышала, оглянулась и, увидев, что у дуэньи глаза налились кровью от злости, спросила, что это значит.

– А то, что этот молодчик, – отвечала дуэнья, – пристал ко мне, чтоб я отвела в конюшню его осла, которого он бросил у ворот, и привел в пример каких-то фрейлин, неизвестно где служивших какому-то Ланцелоту, между тем как дуэньи будто бы ухаживали за его скакуном, и в довершение всего ни за что ни про что обозвал меня старухой.

– Я лично почла бы это за самое тяжкое оскорбление, – заметила герцогиня. И, обратясь к Санчо, примолвила: – Прими в рассуждение, любезный Санчо, что донья Родригес еще очень молода, и покрывало носит она не по причине преклонных лет, а для вящего почета и по обычаю.

– Не видать мне счастья, если я хотел сказать ей что-нибудь обидное, – заговорил Санчо, – я ей сказал это единственно потому, что уж очень я обожаю моего ослика, и мне показалось, что его можно вверить попечениям только такой сердобольной особы, какова сеньора донья Родригес.

Дон Кихот все это слышал.

– Санчо! Это ли место для подобных разговоров? – сказал он наконец.

– Сеньор! – отвечал Санчо. – Где бы человек ни находился, он всюду будет говорить о своей нужде: я на этом самом месте вспомнил об осле и на этом самом месте о нем заговорил, а вспомни я о нем в конюшне, так в конюшне бы и заговорил.

Герцог же на это сказал:

– Санчо весьма здраво рассуждает, и не виноват он ни в чем. Ослик будет накормлен досыта, так что Санчо может не беспокоиться: за его любимцем будут ухаживать, как за ним самим.

После этих разговоров, позабавивших всех, кроме Дон Кихота, ему предложили подняться по лестнице и провели в залу, увешанную драгоценною парчою и златоткаными коврами; шесть девушек сняли с него доспехи и стали прислуживать ему, как пажи, – все они были научены и предуведомлены герцогом и герцогинею, что им нужно делать и как должно обходиться с Дон Кихотом, чтобы он вообразил и удостоверился, что его принимают за странствующего рыцаря. Когда с Дон Кихота сняли доспехи, он, тощий, высокий, долговязый, с такими впалыми щеками, что казалось, будто они целуют одна другую изнутри, остался в узких шароварах и в камзоле из верблюжьей шерсти, и вид у него был такой, что если бы девушки не делали над собой усилие, чтобы не прыснуть (а на сей предмет они получили от своих господ особый наказ), они бы, уж верно, покатились со смеху.

Затем прислужницы попросили Дон Кихота раздеться донага, чтобы они могли переменить на нем сорочку, но он этому решительно воспротивился, объявив, что благопристойность так же подобает странствующим рыцарям, как и храбрость. Со всем тем он попросил передать чистую сорочку Санчо и, запершись с ним в другом покое, где находилось роскошно убранное ложе, разделся и переменил сорочку; оставшись же наедине с Санчо, он обратился к нему с такими словами:

– Отвечай, новорожденный шут и исконный дурачина: как ты смел бесчестить и оскорблять почтенную и достойную всяческого уважения дуэнью? Разве ты не мог найти более подходящего времени, чтобы вспомнить о своем сером, и неужели ты думаешь, что сеньоры, которые оказали нам столь пышный прием, не позаботились бы о наших животных? Ради бога, Санчо, совладай ты с собою и не выставляй на погляденье своей пряжи, а то все догадаются, что ты сработан из грубой деревенской ткани. Помни, греховодник, что господа пользуются тем большим уважением, чем добропорядочнее и благовоспитаннее их слуги, и что одно из главных достоинств, коими принц отличается от остальных людей, состоит в том, что слуги его так же хороши, как и он сам. Горе мне с тобой, никудышный ты человек, неужели ты не понимаешь, что если все признают тебя за грубого мужика и придурковатого шута, то подумают, что я жулик и обманщик? Нет, нет, друг Санчо, остерегайся подобных неприятностей. Кто не знает меры в болтовне и острословии, тот при первом же неосторожном шаге впадет и ударится в жалкое скоморошество. Обуздай свой язык. Обдумывай и взвешивай каждое слово, прежде нежели оно изойдет у тебя из уст, и прими в соображение, что мы попали наконец в такое место, где с помощью господа бога и моей доблести мы приумножим нашу славу и достояние.

Санчо твердо обещал во исполнение господской воли зашить себе рот и скорее откусить язык, нежели произнести хотя одно неуместное и необдуманное слово; можно, дескать, не беспокоиться: никто по его поведению не поймет, что они за люди.