Страница:

Действия корабля под командованием Мюллера продолжались три месяца. За это время «Эмден» потопил или захватил суда общим тоннажем 101 182 брт и, как уже было сказано, практически прекратил морские перевозки в Индийском океане. В дополнение к этому Мюллер провел две сенсационные атаки на важные морские порты. Сначала 22 сентября он предпринял бомбардировку нефтяных резервуаров в Мадрасе. Затем, месяцем позже, вошел под британским флагом в бухту острова Пенанг и, спустив флаг в последний момент, поразил торпедой и потопил сначала русский легкий крейсер, а затем французский эсминец.

Все это время за германским рейдером охотились военные корабли союзников. Один из них, японский крейсер, Мюллер даже сумел обмануть при встрече. Мюллер соорудил на «Эмдене» фальшивую дополнительную трубу, поднял военно-морской флаг Британии и успешно выдал свой корабль за британский крейсер «Хэмпшир». После этого, однако, капитан рейдера совершил роковую ошибку. Он решил атаковать британскую кабельную станцию на Кокосовых островах и перерезать кабель. Еще до того, как успел высадить на берег свой штурмовой отряд, сигнальный пост дал предупреждение, которое было принято смешанным британско-австралийско-японским эскортом, сопровождавшим проходивший поблизости австралийский войсковой конвой. Этот конвой отрядил на перехват «Эмдена» австралийский корабль «Сидней». Тот был значительно мощнее «Эмдена», и вскоре германский рейдер был загнан на мель и вынужден был сдаться. Над поверхностью океана и по сей день, сорок лет спустя, виден его ржавый корпус. Штурмовой отряд с «Эмдена» в маленькой и утлой парусной шлюпке сумел добраться до Явы, где нашел и реквизировал германское торговое судно, укрывшееся в порту с началом войны. На этом судне отряд добрался до Аравии, а там, связавшись с ближайшими турецкими войсками, на верблюдах отправился через всю Аравию в Константинополь.

Еще один рейдер 1914 года, чьи обломки можно видеть до сих пор, находится в нескольких милях от устья вверх по течению реки Руфиджи в Танганьике. Это «Кенигсберг», уничтоженный в своем убежище после недолгой службы. Он успел потопить британский легкий крейсер «Пегас» и одно торговое судно.

Чтобы загнать «Кенигсберг» вверх по Руфиджи, потребовалось немалое соединение военных кораблей, а чтобы уничтожить его там – девять месяцев времени. Особые мелководные мониторы с 6-дюймовыми орудиями пришлось доставлять в Африку аж из самого Соединенного Королевства. Представляют интерес две особенности этих операций. Во-первых, практически впервые для корректировки стрельбы орудий британских кораблей по «Кенигсбергу», укрывшемуся в безграничных мангровых зарослях, был использован самолет. И во-вторых, в фарватере реки было затоплено судно-брандер, которое не должно было позволить рейдеру ускользнуть в море, пока шли приготовления к последней фазе операции.

Наконец в июле 1915 года рейдер потерял способность действовать. Его команда, прихватив с собой еще действующие орудия, ушла, чтобы принять участие в Восточноафриканской кампании.

Уцелевшие члены экипажа «Кенигсберга» продолжали сражаться. Смерть, болезни и плен постепенно уменьшали их число, но некоторые из них оставались на свободе к моменту капитуляции Леттов-Форбека через две недели после заключения перемирия. Эти люди вернулись в Берлин свободными, где в смутные дни марта 1919 года их ждал триумфальный прием. Берлинцы оправлялись от коммунистического переворота и день ото дня приближались к фашистскому.

Еще один германский легкий крейсер три месяца успешно охотился за торговыми судами, пока его случайно не потопили.

Это был «Карлсруэ», действовавший в Вест-Индии и Атлантике к северу от экватора. Через два дня после начала войны «Карлсруэ» чудом удалось ускользнуть от гнавшихся за ним британских крейсеров. Он ушел только потому, что главный преследователь – легкий крейсер «Бристоль» – не мог на тот момент развить полную скорость.

В конце концов «Карлсруэ» погиб у острова Тринидад в Британской Вест-Индии из-за случайного взрыва в носовом артиллерийском погребе. Взрыв полностью разворотил нос корабля, и он затонул за несколько минут. Пострадавших было очень много, так как взрыв произошел вечером, когда значительная часть команды на баке слушала корабельный оркестр.

Уцелевших подобрал и доставил в Германию один из «призов» «Карлсруэ», находившийся рядом.

Кроме военных кораблей, которые на момент начала войны находились за морем, у немцев было несколько больших и быстрых лайнеров, специально оснащенных для использования в качестве рейдеров. До войны планировалось вооружить множество подобных судов, но в действительности в море был послан только один из них. Еще один использовался позже для установки минных полей. Остальные оказались блокированы в германских или нейтральных портах. Произошло это потому, что, как и в 1939 году, германские власти до последнего момента не верили, что Англия объявит войну, а потом было уже поздно что-либо предпринимать. Так что только «Кайзер Вильгельм дер Гроссе» – старейший из крупных германских атлантических лайнеров – действовал, хотя и недолго, в качестве рейдера. Позже «Берлин» был оборудован как минный заградитель. На установленных им минах в октябре 1914 года подорвался новенький, только что со стапеля, линкор «Одейшес».

Этот успех, безусловно, окупил для Германии все средства и усилия, затраченные на подготовку рейдеров, но ни британцы, ни немцы не ожидали, что именно так в военное время будут использованы большие лайнеры.

В течение примерно двадцати лет перед Первой мировой войной считалось, что во время следующей большой морской войны большие лайнеры будут переоборудованы во вспомогательные крейсеры. Германские лайнеры при этом будут охотиться на торговые суда, а британские лайнеры – защищать их. В те годы, примерно до 1905 года, лайнеры были быстрее любых имевшихся в наличии военных кораблей, за исключением мелких, таких как эсминцы или торпедные катера. В Русско-японской войне японцы использовали переоборудованные лайнеры с целью разведки – русский флот в Цусиме, например, первым заметил вооруженный лайнер, действовавший в качестве крейсера на фланге флота адмирала Того. Однако за десять лет к 1914 году военные корабли за счет внедрения турбинных двигателей сильно прибавили в скорости. Если при постройке лайнеры компании Кунарда – «Лузитания» и «Мавритания» – на несколько узлов превосходили в скорости любой крейсер, способный их потопить, то к началу войны дело обстояло уже совсем не так. Перед войной на лайнеры готовились устанавливать по четырнадцать 6-дюймовых орудий, что соответствовало в те дни вооружению крейсера водоизмещением 10 000 тонн. Вскоре, однако, стало ясно, что гораздо меньшие по размеру неприятельские суда могут, перехватив их, разворотить их громадные небронированные стальные борта своим хотя бы и относительно легким вооружением.

К тому же этим очень большим кораблям требовалось громадное количество угля. Даже не говоря о деньгах, снабжение таких судов углем в открытом море было крайне трудно. Так что уже через несколько недель после начала войны ни одна, ни другая сторона не использовали свои лайнеры как военные корабли. Британцы переоборудовали свои лайнеры в транспорты и госпитальные суда, немцы поставили свои на прикол.

С другой стороны, торговые суда меньшего размера в качестве военных оказались просто бесценными. Британцы поставили в строй в качестве вспомогательных крейсеров множество средних и мелких лайнеров, а немцы, как и в 1939–1945 годах, взяв несколько незаметных сухогрузов, превратили их в коммерческие рейдеры.

Однако, прежде чем немцы наконец решили, что большие лайнеры не подходят для переоборудования в вооруженные торговые рейдеры, в действие успели вступить четыре таких корабля. Происходило это с августа 1914-го по март 1915 года.

«Кайзер Вильгельм дер Гроссе», вырвавшись из германских территориальных вод, действовал сравнительно недолго – всего около трех недель – возле побережья Западной Африки и Канарских островов, после чего был потоплен. Один из эпизодов его деятельности заслуживает внимания. 15 и 16 августа возле Тенерифе рейдер остановил британские лайнеры «Арланза» и «Галисиан», оба с пассажирами. После того как их радиоустановки были выведены из строя, чтобы суда не могли поднять тревогу, обоим лайнерам разрешили продолжить путь, так как рейдеру некуда было поместить британских пассажиров и экипажи. Высадить людей в открытом море в маленькие шлюпки или действовать согласно принципу «затопить и не оставить следов» в те дни еще не считалось возможным. Всего через несколько месяцев произошла девальвация международных законов войны, начались бомбардировки открытых приморских городов, а действия субмарин вообще не сдерживались никакими гуманитарными соображениями. Конец этому, по крайней мере на некоторое время, был положен только Международным военным трибуналом в Нюрнберге. Однако несмотря на то, что после неограниченной подводной войны 1915–1918 годов сами немцы осудили за военные преступления несколько человек, послужные списки капитанов и моряков надводных рейдеров Первой мировой войны остались чистыми настолько, насколько это вообще возможно для какой-то группы войск во время столь отчаянной войны.

«Кайзер Вильгельм дер Гроссе» был специально оборудован и вооружен, он вышел из Германии, однако три остальных лайнера получили свое весьма легкое вооружение прямо в море с германских военных кораблей. Тем не менее даже такого легкого вооружения рейдерам хватало, чтобы остановить невооруженное торговое судно союзников.

Эти лайнеры – «Кап-Трафальгар» (18 710 брт), «Кронпринц Вильгельм» (14 908 брт) и «Принц Эйтель-Фридрих» (8787 брт). «Кап-Трафальгар» был потоплен в сентябре 1914 года британским вооруженным торговым крейсером «Кармания», а два других были интернированы американцами весной 1915 года, когда им пришлось зайти в Ньюпорт-Ньюс после непрерывного пребывания в открытом море с самого начала войны.

Карьера «Кайзера Вильгельма дер Гроссе» оказалась гораздо короче. Он был потоплен возле Рио-де-Оро британским легким крейсером «Хайфлаер» 28 августа 1914 года. В истории переоборудования «Кронпринца Вильгельма» из лайнера в рейдер интересен тот факт, что работа эта была проделана за два часа прямо в море силами собственной команды лайнера и партии моряков с «Карлсруэ».

В дополнение к этим еще два рейдера были интернированы американцами в самом начале войны в Тихом океане. Это были бывший русский пароход «Рязань», переоборудованный «Эмденом» в германский рейдер под названием «Корморан», и шлюп «Гайер».

Шло время. Рейдеры, находившиеся в море с начала войны, были потоплены или вынуждены искать убежища в нейтральных портах. Встал вопрос о том, чем лучше всего их заменить. Вот тут-то и возникла идея использовать для этой цели обычные сухогрузы, тихоходные, но незаметные и экономные в смысле расхода топлива. Идею эту выдвинул некий Теодор Вольф, лейтенант резерва. Вскоре после этого он затонул, но вошел в историю как отец вооруженных торговых рейдеров обеих мировых войн.

Первым из таких переоборудованных сухогрузов стал знаменитый «Мёве» – бывший банановоз, совершивший два похода – с декабря 1915-го по март 1916 года и с ноября 1916-го по март 1917 года. Оба похода по большей части пролегали в Южной и Центральной Атлантике, но во время выхода в свой первый поход «Мёве» поставил у северного побережья Шотландии мины, на которых подорвался британский линкор «Король Эдуард VII».

Единственный поход «Вольфа» легко перекрывает по длительности два похода «Мёве». «Вольф» провел в море 445 суток, он действовал в Атлантике, Индийском и Тихом океанах с ноября 1916-го по февраль 1918 года.

Два других рейдера – «Грайф» и «Леопард» – были потоплены британскими патрульными кораблями при прорыве через линию блокады. «Грайф» был потоплен в феврале 1916 года, причем его противник – британский вооруженный торговый крейсер «Алькантара» – тоже затонул. «Леопард» был потоплен в феврале 1917 года крейсером «Ахиллес» и вооруженным досмотровым судном «Данди».

Часть вторая

Глава 1

Все это время за германским рейдером охотились военные корабли союзников. Один из них, японский крейсер, Мюллер даже сумел обмануть при встрече. Мюллер соорудил на «Эмдене» фальшивую дополнительную трубу, поднял военно-морской флаг Британии и успешно выдал свой корабль за британский крейсер «Хэмпшир». После этого, однако, капитан рейдера совершил роковую ошибку. Он решил атаковать британскую кабельную станцию на Кокосовых островах и перерезать кабель. Еще до того, как успел высадить на берег свой штурмовой отряд, сигнальный пост дал предупреждение, которое было принято смешанным британско-австралийско-японским эскортом, сопровождавшим проходивший поблизости австралийский войсковой конвой. Этот конвой отрядил на перехват «Эмдена» австралийский корабль «Сидней». Тот был значительно мощнее «Эмдена», и вскоре германский рейдер был загнан на мель и вынужден был сдаться. Над поверхностью океана и по сей день, сорок лет спустя, виден его ржавый корпус. Штурмовой отряд с «Эмдена» в маленькой и утлой парусной шлюпке сумел добраться до Явы, где нашел и реквизировал германское торговое судно, укрывшееся в порту с началом войны. На этом судне отряд добрался до Аравии, а там, связавшись с ближайшими турецкими войсками, на верблюдах отправился через всю Аравию в Константинополь.

Еще один рейдер 1914 года, чьи обломки можно видеть до сих пор, находится в нескольких милях от устья вверх по течению реки Руфиджи в Танганьике. Это «Кенигсберг», уничтоженный в своем убежище после недолгой службы. Он успел потопить британский легкий крейсер «Пегас» и одно торговое судно.

Чтобы загнать «Кенигсберг» вверх по Руфиджи, потребовалось немалое соединение военных кораблей, а чтобы уничтожить его там – девять месяцев времени. Особые мелководные мониторы с 6-дюймовыми орудиями пришлось доставлять в Африку аж из самого Соединенного Королевства. Представляют интерес две особенности этих операций. Во-первых, практически впервые для корректировки стрельбы орудий британских кораблей по «Кенигсбергу», укрывшемуся в безграничных мангровых зарослях, был использован самолет. И во-вторых, в фарватере реки было затоплено судно-брандер, которое не должно было позволить рейдеру ускользнуть в море, пока шли приготовления к последней фазе операции.

Наконец в июле 1915 года рейдер потерял способность действовать. Его команда, прихватив с собой еще действующие орудия, ушла, чтобы принять участие в Восточноафриканской кампании.

Уцелевшие члены экипажа «Кенигсберга» продолжали сражаться. Смерть, болезни и плен постепенно уменьшали их число, но некоторые из них оставались на свободе к моменту капитуляции Леттов-Форбека через две недели после заключения перемирия. Эти люди вернулись в Берлин свободными, где в смутные дни марта 1919 года их ждал триумфальный прием. Берлинцы оправлялись от коммунистического переворота и день ото дня приближались к фашистскому.

Еще один германский легкий крейсер три месяца успешно охотился за торговыми судами, пока его случайно не потопили.

Это был «Карлсруэ», действовавший в Вест-Индии и Атлантике к северу от экватора. Через два дня после начала войны «Карлсруэ» чудом удалось ускользнуть от гнавшихся за ним британских крейсеров. Он ушел только потому, что главный преследователь – легкий крейсер «Бристоль» – не мог на тот момент развить полную скорость.

В конце концов «Карлсруэ» погиб у острова Тринидад в Британской Вест-Индии из-за случайного взрыва в носовом артиллерийском погребе. Взрыв полностью разворотил нос корабля, и он затонул за несколько минут. Пострадавших было очень много, так как взрыв произошел вечером, когда значительная часть команды на баке слушала корабельный оркестр.

Уцелевших подобрал и доставил в Германию один из «призов» «Карлсруэ», находившийся рядом.

Кроме военных кораблей, которые на момент начала войны находились за морем, у немцев было несколько больших и быстрых лайнеров, специально оснащенных для использования в качестве рейдеров. До войны планировалось вооружить множество подобных судов, но в действительности в море был послан только один из них. Еще один использовался позже для установки минных полей. Остальные оказались блокированы в германских или нейтральных портах. Произошло это потому, что, как и в 1939 году, германские власти до последнего момента не верили, что Англия объявит войну, а потом было уже поздно что-либо предпринимать. Так что только «Кайзер Вильгельм дер Гроссе» – старейший из крупных германских атлантических лайнеров – действовал, хотя и недолго, в качестве рейдера. Позже «Берлин» был оборудован как минный заградитель. На установленных им минах в октябре 1914 года подорвался новенький, только что со стапеля, линкор «Одейшес».

Этот успех, безусловно, окупил для Германии все средства и усилия, затраченные на подготовку рейдеров, но ни британцы, ни немцы не ожидали, что именно так в военное время будут использованы большие лайнеры.

В течение примерно двадцати лет перед Первой мировой войной считалось, что во время следующей большой морской войны большие лайнеры будут переоборудованы во вспомогательные крейсеры. Германские лайнеры при этом будут охотиться на торговые суда, а британские лайнеры – защищать их. В те годы, примерно до 1905 года, лайнеры были быстрее любых имевшихся в наличии военных кораблей, за исключением мелких, таких как эсминцы или торпедные катера. В Русско-японской войне японцы использовали переоборудованные лайнеры с целью разведки – русский флот в Цусиме, например, первым заметил вооруженный лайнер, действовавший в качестве крейсера на фланге флота адмирала Того. Однако за десять лет к 1914 году военные корабли за счет внедрения турбинных двигателей сильно прибавили в скорости. Если при постройке лайнеры компании Кунарда – «Лузитания» и «Мавритания» – на несколько узлов превосходили в скорости любой крейсер, способный их потопить, то к началу войны дело обстояло уже совсем не так. Перед войной на лайнеры готовились устанавливать по четырнадцать 6-дюймовых орудий, что соответствовало в те дни вооружению крейсера водоизмещением 10 000 тонн. Вскоре, однако, стало ясно, что гораздо меньшие по размеру неприятельские суда могут, перехватив их, разворотить их громадные небронированные стальные борта своим хотя бы и относительно легким вооружением.

К тому же этим очень большим кораблям требовалось громадное количество угля. Даже не говоря о деньгах, снабжение таких судов углем в открытом море было крайне трудно. Так что уже через несколько недель после начала войны ни одна, ни другая сторона не использовали свои лайнеры как военные корабли. Британцы переоборудовали свои лайнеры в транспорты и госпитальные суда, немцы поставили свои на прикол.

С другой стороны, торговые суда меньшего размера в качестве военных оказались просто бесценными. Британцы поставили в строй в качестве вспомогательных крейсеров множество средних и мелких лайнеров, а немцы, как и в 1939–1945 годах, взяв несколько незаметных сухогрузов, превратили их в коммерческие рейдеры.

Однако, прежде чем немцы наконец решили, что большие лайнеры не подходят для переоборудования в вооруженные торговые рейдеры, в действие успели вступить четыре таких корабля. Происходило это с августа 1914-го по март 1915 года.

«Кайзер Вильгельм дер Гроссе», вырвавшись из германских территориальных вод, действовал сравнительно недолго – всего около трех недель – возле побережья Западной Африки и Канарских островов, после чего был потоплен. Один из эпизодов его деятельности заслуживает внимания. 15 и 16 августа возле Тенерифе рейдер остановил британские лайнеры «Арланза» и «Галисиан», оба с пассажирами. После того как их радиоустановки были выведены из строя, чтобы суда не могли поднять тревогу, обоим лайнерам разрешили продолжить путь, так как рейдеру некуда было поместить британских пассажиров и экипажи. Высадить людей в открытом море в маленькие шлюпки или действовать согласно принципу «затопить и не оставить следов» в те дни еще не считалось возможным. Всего через несколько месяцев произошла девальвация международных законов войны, начались бомбардировки открытых приморских городов, а действия субмарин вообще не сдерживались никакими гуманитарными соображениями. Конец этому, по крайней мере на некоторое время, был положен только Международным военным трибуналом в Нюрнберге. Однако несмотря на то, что после неограниченной подводной войны 1915–1918 годов сами немцы осудили за военные преступления несколько человек, послужные списки капитанов и моряков надводных рейдеров Первой мировой войны остались чистыми настолько, насколько это вообще возможно для какой-то группы войск во время столь отчаянной войны.

«Кайзер Вильгельм дер Гроссе» был специально оборудован и вооружен, он вышел из Германии, однако три остальных лайнера получили свое весьма легкое вооружение прямо в море с германских военных кораблей. Тем не менее даже такого легкого вооружения рейдерам хватало, чтобы остановить невооруженное торговое судно союзников.

Эти лайнеры – «Кап-Трафальгар» (18 710 брт), «Кронпринц Вильгельм» (14 908 брт) и «Принц Эйтель-Фридрих» (8787 брт). «Кап-Трафальгар» был потоплен в сентябре 1914 года британским вооруженным торговым крейсером «Кармания», а два других были интернированы американцами весной 1915 года, когда им пришлось зайти в Ньюпорт-Ньюс после непрерывного пребывания в открытом море с самого начала войны.

Карьера «Кайзера Вильгельма дер Гроссе» оказалась гораздо короче. Он был потоплен возле Рио-де-Оро британским легким крейсером «Хайфлаер» 28 августа 1914 года. В истории переоборудования «Кронпринца Вильгельма» из лайнера в рейдер интересен тот факт, что работа эта была проделана за два часа прямо в море силами собственной команды лайнера и партии моряков с «Карлсруэ».

В дополнение к этим еще два рейдера были интернированы американцами в самом начале войны в Тихом океане. Это были бывший русский пароход «Рязань», переоборудованный «Эмденом» в германский рейдер под названием «Корморан», и шлюп «Гайер».

Шло время. Рейдеры, находившиеся в море с начала войны, были потоплены или вынуждены искать убежища в нейтральных портах. Встал вопрос о том, чем лучше всего их заменить. Вот тут-то и возникла идея использовать для этой цели обычные сухогрузы, тихоходные, но незаметные и экономные в смысле расхода топлива. Идею эту выдвинул некий Теодор Вольф, лейтенант резерва. Вскоре после этого он затонул, но вошел в историю как отец вооруженных торговых рейдеров обеих мировых войн.

Первым из таких переоборудованных сухогрузов стал знаменитый «Мёве» – бывший банановоз, совершивший два похода – с декабря 1915-го по март 1916 года и с ноября 1916-го по март 1917 года. Оба похода по большей части пролегали в Южной и Центральной Атлантике, но во время выхода в свой первый поход «Мёве» поставил у северного побережья Шотландии мины, на которых подорвался британский линкор «Король Эдуард VII».

Единственный поход «Вольфа» легко перекрывает по длительности два похода «Мёве». «Вольф» провел в море 445 суток, он действовал в Атлантике, Индийском и Тихом океанах с ноября 1916-го по февраль 1918 года.

Два других рейдера – «Грайф» и «Леопард» – были потоплены британскими патрульными кораблями при прорыве через линию блокады. «Грайф» был потоплен в феврале 1916 года, причем его противник – британский вооруженный торговый крейсер «Алькантара» – тоже затонул. «Леопард» был потоплен в феврале 1917 года крейсером «Ахиллес» и вооруженным досмотровым судном «Данди».

Часть вторая

ПЕРВАЯ ВОЛНА

Глава 1

«АТЛАНТИС» (СУДНО № 16)

Зима 1939/40 года выдалась настолько суровой, что Вторая мировая война почти полностью замерла. Большое германское наступление на западе из-за жуткой погоды откладывалось одиннадцать раз. Активность в воздухе была минимальной, и только на море британские и французские силы были задействованы полностью. Им приходилось бороться с германскими подводными лодками, с минированием и с действиями одиночных линкоров и крейсеров.

Но плохая погода влияла и на морскую войну. Лед на Балтике мешал тренировкам экипажей и испытаниям как новых подводных лодок, так и бывших торговых судов, переоборудованных во вспомогательные крейсера.

Первое из таких судов, судно № 16 – «Атлантис» – было мобилизовано 19 декабря 1939 года, но его испытания были прерваны льдом и плохой погодой. Выйти в море ему удалось только 31 марта 1940 года, на месяц позже запланированного. Чтобы вывести рейдер из Балтийского моря, потребовалось направить вместе с ним в качестве ледокола бывший линкор «Гессен», служивший тогда радиоуправляемым судном-мишенью. «Гессен» был спущен на воду в 1903 году и участвовал в Ютландском сражении, но его стареющий корпус и броня были еще достаточно прочны для этой работы. С некоторым трудом «Гессену» удалось пробить дорогу себе, «Атлантису», почти готовому судну № 21 – «Виддер» – и судну № 36 – «Орион» – и вывести их в Северное море. Месяц, потерянный из-за плохой погоды, обошелся немцам очень дорого. Миновало равноденствие, а вместе с ним и длинные ночи, которые могли бы укрыть рейдеры, дав им возможность пройти в Атлантику. Кроме того, SKL беспокоило и еще одно обстоятельство. В обычное время воды Крайнего Севера пустынны, но нападение на Норвегию, которое планировалось в самом ближайшем будущем, должно было привлечь британский флот метрополии именно туда, где рейдеры надеялись пройти незамеченными.

«Атлантис» под прикрытием субмарины «U-37» ушел меньше чем за неделю до того, как были отправлены германские войска. Рейдер был замаскирован под русский вспомогательный военный корабль «Крым». На палубе его стоял гидроплан с нарисованными на нем русскими опознавательными знаками, а команда была одета в форму, которая, по крайней мере на расстоянии, могла сойти за русскую.

Сразу же начались проблемы. «Атлантис» разминулся с эсминцами, которые должны были служить ему эскортом, и в сопровождении «U-37» попытался пересечь трассу британских конвоев в Скандинавию. Самолеты германской разведки засекли неподалеку три британских крейсера. «Атлантис» мог избежать встречи с ними, только направившись на полной скорости на север. Погода, однако, этого не позволяла. В течение четырех часов рейдер ломился сквозь бурное море, в любой момент ожидая появления британцев. Потом в небе появились патрульные самолеты. Поскольку неизвестно было, германские это самолеты или британские, на судне для изменения его внешнего вида подняли две высокие мачты, изменив при этом курс таким образом, чтобы создать впечатление корабля, направлявшегося в Мурманск.

В пути рейдеру помогал самолет «Дорнье-26» трансокеанского крыла люфтваффе и метеорологические суда, замаскированные под рыбацкие. Погода, однако, все ухудшалась, на сопровождающей подлодке началось обледенение, и ей пришлось вернуться на базу.

Сквозь снежный буран и туманы «Атлантис» пробился к побережью Гренландии, уклоняясь от встречи с появлявшимися в поле зрения судами. Немцы не хотели афишировать тот факт, что судно вышло в море, пока оно не достигнет заданного района. 16 апреля стало известно, что «Атлантис» должен будет действовать в Южной Атлантике, в то время как «Орион» был направлен в Северную Атлантику.

Было запланировано, что «Атлантис» получит дальнейшие приказы, как только потопит первое судно или просто попадется на глаза противнику. Тогда же SKL передал на рейдер информацию о британских патрулях и судоходстве, полученную из захваченных в Норвегии документов. К 24–25 апреля «Атлантис» вышел в район юго-западных торговых маршрутов и пересек экватор. При этом судно сменило маскировку, поскольку настоящему русскому кораблю взяться в этих водах было неоткуда. Первоначально предполагалось, что «Атлантис» будет маскироваться под норвежское судно, но «ввиду изменившихся политических обстоятельств», как это было сказано в судовом журнале (имеется в виду германское вторжение в Норвегию), такая маскировка была сочтена бессмысленной. Британская маскировка также рассматривалась, но была отвергнута, поскольку немцы не владели достаточной информацией о раскраске, сигнальных огнях и общем поведении британских торговых судов в Южной Атлантике. В итоге «Атлантис» внешне превратился в японское судно «Касии-мару» вместимостью 8400 брт и взял курс на юг.

Судно, которое теперь выглядело как «Касии-мару», начало свою жизнь на линии судоходной компании «Ганза» под именем «Гольденфельс». Это был сухогруз вместимостью 7860 брт с дизельным двигателем, что обеспечивало ему очень большой радиус действия. Его трюмы были под завязку забиты всевозможными припасами – он имел на борту 3000 тонн нефти, 1200 тонн угля, 1200 тонн пресной воды и 400 тонн продовольствия. Откидные перегородки, которые выглядели как продолжение бортов, скрывали шесть пушек калибра 5,9 дюйма, одну 75-миллиметровую пушку, шесть легких зенитных орудий и четыре торпедных аппарата. Таким стандартным вооружением были оснащены почти все рейдеры. «Атлантис» нес на себе также 92 мины и гидросамолет «Хейнкель-114». В команду входили девятнадцать офицеров (четверых из которых предполагалось отправлять с «призовыми» командами на захваченные суда) и 328 старшин и матросов.

2 мая с «Атлантиса», находившегося в тот момент на «обочине» торгового пути из Кейптауна во Фритаун, заметили судно. Рогге надеялся, что оно станет его первой жертвой. Судно оказалось пассажирским лайнером Эллермана «Сити-оф-Эксетер», и Рогге, все обдумав, решил его не атаковать. Во-первых, он не хотел связывать себя в самом начале похода пленниками с британского судна. Кроме того, он понимал, что лайнер, будучи достаточно быстроходным, за время погони успел бы передать сигнал тревоги. Вследствие этого атака не состоялась. Позже из записей в судовом журнале другого судна, «Сити-оф-Багдад», захваченного 11 июля, Рогге узнал, что «Сити-оф-Эксетер» действительно передал предупреждение – «Атлантис» показался капитану лайнера подозрительным.

Однако свою первую жертву Рогге пришлось ждать всего лишь сутки. 3 мая с «Атлантиса» засекли какое-то судно, выкрашенное в серый цвет, с пушкой на корме. Судну было приказано остановиться. Под палубой «Атлантиса» зазвучала сирена, по сигналу тревоги экипаж занял боевые посты.

Большая часть членов экипажа «Атлантиса», которым разрешалось подниматься на палубу, были темноволосыми людьми невысокого роста, так как подобная внешность на расстоянии не противоречила японской маскировке судна. Эти люди, обернув головы шарфами, надели солнечные очки и рубахи навыпуск.

На шлюпочную палубу было разрешено выйти нескольким «пассажирам», включая «женщину» с коляской. Офицеры на мостике были одеты по минимуму в форму торгового флота. Все остальные наверху не показывались.

Теперь же, приказав неизвестному судну остановиться, Рогге поднял германский флаг. Когда противник отказался остановиться, он открыл огонь. С расстояния примерно в четыре километра 5,9-дюймовые орудия «Атлантиса» начали громить жертву. Сначала снаряды попадали в корму, затем в район мостика, разбив при этом радиорубку, затем в середину судна. Судно остановилось и спустило пар, команда бросилась к шлюпкам, но тяжелораненый офицер-радист успел подать сигнал тревоги. Он передал QQQ (что означало «меня атакует замаскированное торговое судно противника»[3]). Поврежденный корабль оказался британским – «Сайентист» (6200 брт), направлялся из Дурбана в Ливерпуль, имея на борту 2500 тонн маиса, 1150 тонн хрома и 2600 тонн коры австралийской акации. Снаряды с «Атлантиса» подожгли судно, и теперь, в гаснущих сумерках, оно пылало костром. Пламя можно было увидеть за много миль, и Рогге, чтобы быстро погасить его, приказал торпедировать пылающее судно. Уцелевших моряков подобрали. Погибли всего двое членов экипажа «Сайентиста».

Рогге без промедления занялся изучением информации, полученной с «Сайентиста» и от уцелевших членов экипажа. Он сделал вывод, что торговые суда союзников, следующие без сопровождения, имели приказ держаться как можно ближе к берегу, а по ночам поддерживать полную светомаскировку. Он узнал также то, что давно хотел узнать: схему окраски торговых судов союзников в этих водах. Надстройки следовало красить в серовато-желтый цвет, а корпус – в серый или черный.

После затопления «Сайентиста» «Атлантис» взял курс 220 градусов и направился устанавливать мины у мыса Игольный, пока сведения о потере британского судна не получили широкой известности. Прежде чем приступить к делу, «Атлантис» отошел от мыса далеко к югу, после чего повернул обратно. Капитан стремился создать впечатление, что судно идет из Австралии. Погода для установки мин была слишком хорошей; Рогге понимал, что в фосфоресцирующем море место, где все это время упорно ходит германский корабль, видно, вероятно, за много миль. Несмотря на суету и перерывы в работе, так как висящие низко над горизонтом звезды моряки постоянно принимали за судовые огни, мины были установлены. В 55 километрах был виден маяк на мысе Игольный – в самой южной точке Африки.

Пора было менять маскировку, и рейдер превратился в голландский пароход «Аббекерк». После установки последней мины первой заботой Рогге было как можно скорее покинуть район, где «Атлантис» могли засечь самолеты разведки южноафриканских ВВС. Сделав это, он занял позицию вблизи маршрута из Дурбана в Австралию и приказал поднять в воздух свой «хейнкель». С этим самолетом постоянно, на протяжении всей его жизни, возникали проблемы. В тот раз – при первой попытке поднять его в воздух – у него отвалился двигатель. Рогге вспомнил, что при оснащении судна приложил немало усилий, чтобы получить вместо «хейнкеля» «Арадо-196».

Наконец самолет удалось отремонтировать; он взлетел и в течение четырех дней не обнаруживал ни одного судна, так что маршрут Дурбан – Австралия был сдвинут к югу. Рогге перебазировался туда, где, как он считал, пересекались пути, соединяющие Дурбан, Батавию, Фримантл и Маврикий. Именно там 10 июня немцы увидели первое за пять последних недель судно.

Это был норвежский пароход «Тиррана» вместимостью 7230 брт. Он устремился прочь, «Атлантис» погнался за ним, паля из всех орудий. Первое попадание было зафиксировано только после семи залпов; потребовалось еще 32 залпа – всего 150 снарядов, – чтобы норвежец остановился. Выяснилось, что направлялся он из Момбасы в Соединенное Королевство через Суэц с грузом пшеницы, муки и шерсти. Пять членов его экипажа были убиты снарядами «Атлантиса».

На борт была направлена немецкая «призовая» команда, однако выяснилось, что у норвежца не хватит топлива, чтобы добраться до Германии. Шесть недель ему пришлось находиться в океане, дожидаясь в условленном месте, пока «Атлантис» пытался захватить груженый танкер. Когда же Рогге отчаялся сделать это, он поместил на норвежце 126 захваченных им пленных и отправил судно в Итальянское Сомали.

Как только «Тиррана» с пленными, которые когда-нибудь, возможно, будут освобождены и смогут рассказать о том, что видели, исчезла из вида, «Атлантис» был целиком перекрашен в темно-коричневый цвет. Немцы надеялись, что это сделает его похожим на голландское или норвежское судно, находящееся под командованием союзников.

Но плохая погода влияла и на морскую войну. Лед на Балтике мешал тренировкам экипажей и испытаниям как новых подводных лодок, так и бывших торговых судов, переоборудованных во вспомогательные крейсера.

Первое из таких судов, судно № 16 – «Атлантис» – было мобилизовано 19 декабря 1939 года, но его испытания были прерваны льдом и плохой погодой. Выйти в море ему удалось только 31 марта 1940 года, на месяц позже запланированного. Чтобы вывести рейдер из Балтийского моря, потребовалось направить вместе с ним в качестве ледокола бывший линкор «Гессен», служивший тогда радиоуправляемым судном-мишенью. «Гессен» был спущен на воду в 1903 году и участвовал в Ютландском сражении, но его стареющий корпус и броня были еще достаточно прочны для этой работы. С некоторым трудом «Гессену» удалось пробить дорогу себе, «Атлантису», почти готовому судну № 21 – «Виддер» – и судну № 36 – «Орион» – и вывести их в Северное море. Месяц, потерянный из-за плохой погоды, обошелся немцам очень дорого. Миновало равноденствие, а вместе с ним и длинные ночи, которые могли бы укрыть рейдеры, дав им возможность пройти в Атлантику. Кроме того, SKL беспокоило и еще одно обстоятельство. В обычное время воды Крайнего Севера пустынны, но нападение на Норвегию, которое планировалось в самом ближайшем будущем, должно было привлечь британский флот метрополии именно туда, где рейдеры надеялись пройти незамеченными.

«Атлантис» под прикрытием субмарины «U-37» ушел меньше чем за неделю до того, как были отправлены германские войска. Рейдер был замаскирован под русский вспомогательный военный корабль «Крым». На палубе его стоял гидроплан с нарисованными на нем русскими опознавательными знаками, а команда была одета в форму, которая, по крайней мере на расстоянии, могла сойти за русскую.

Сразу же начались проблемы. «Атлантис» разминулся с эсминцами, которые должны были служить ему эскортом, и в сопровождении «U-37» попытался пересечь трассу британских конвоев в Скандинавию. Самолеты германской разведки засекли неподалеку три британских крейсера. «Атлантис» мог избежать встречи с ними, только направившись на полной скорости на север. Погода, однако, этого не позволяла. В течение четырех часов рейдер ломился сквозь бурное море, в любой момент ожидая появления британцев. Потом в небе появились патрульные самолеты. Поскольку неизвестно было, германские это самолеты или британские, на судне для изменения его внешнего вида подняли две высокие мачты, изменив при этом курс таким образом, чтобы создать впечатление корабля, направлявшегося в Мурманск.

В пути рейдеру помогал самолет «Дорнье-26» трансокеанского крыла люфтваффе и метеорологические суда, замаскированные под рыбацкие. Погода, однако, все ухудшалась, на сопровождающей подлодке началось обледенение, и ей пришлось вернуться на базу.

Сквозь снежный буран и туманы «Атлантис» пробился к побережью Гренландии, уклоняясь от встречи с появлявшимися в поле зрения судами. Немцы не хотели афишировать тот факт, что судно вышло в море, пока оно не достигнет заданного района. 16 апреля стало известно, что «Атлантис» должен будет действовать в Южной Атлантике, в то время как «Орион» был направлен в Северную Атлантику.

Было запланировано, что «Атлантис» получит дальнейшие приказы, как только потопит первое судно или просто попадется на глаза противнику. Тогда же SKL передал на рейдер информацию о британских патрулях и судоходстве, полученную из захваченных в Норвегии документов. К 24–25 апреля «Атлантис» вышел в район юго-западных торговых маршрутов и пересек экватор. При этом судно сменило маскировку, поскольку настоящему русскому кораблю взяться в этих водах было неоткуда. Первоначально предполагалось, что «Атлантис» будет маскироваться под норвежское судно, но «ввиду изменившихся политических обстоятельств», как это было сказано в судовом журнале (имеется в виду германское вторжение в Норвегию), такая маскировка была сочтена бессмысленной. Британская маскировка также рассматривалась, но была отвергнута, поскольку немцы не владели достаточной информацией о раскраске, сигнальных огнях и общем поведении британских торговых судов в Южной Атлантике. В итоге «Атлантис» внешне превратился в японское судно «Касии-мару» вместимостью 8400 брт и взял курс на юг.

Судно, которое теперь выглядело как «Касии-мару», начало свою жизнь на линии судоходной компании «Ганза» под именем «Гольденфельс». Это был сухогруз вместимостью 7860 брт с дизельным двигателем, что обеспечивало ему очень большой радиус действия. Его трюмы были под завязку забиты всевозможными припасами – он имел на борту 3000 тонн нефти, 1200 тонн угля, 1200 тонн пресной воды и 400 тонн продовольствия. Откидные перегородки, которые выглядели как продолжение бортов, скрывали шесть пушек калибра 5,9 дюйма, одну 75-миллиметровую пушку, шесть легких зенитных орудий и четыре торпедных аппарата. Таким стандартным вооружением были оснащены почти все рейдеры. «Атлантис» нес на себе также 92 мины и гидросамолет «Хейнкель-114». В команду входили девятнадцать офицеров (четверых из которых предполагалось отправлять с «призовыми» командами на захваченные суда) и 328 старшин и матросов.

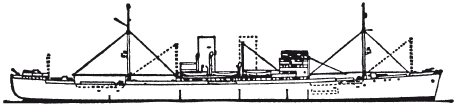

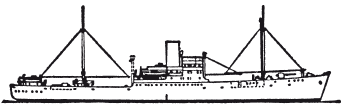

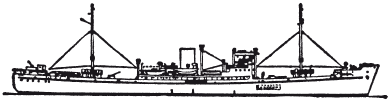

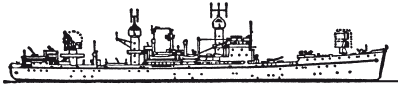

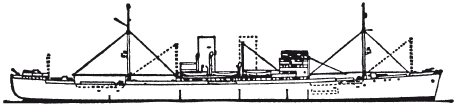

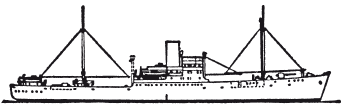

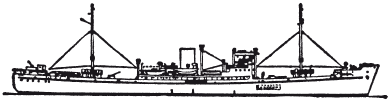

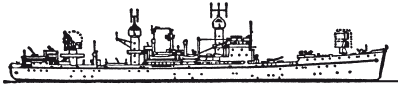

«Атлантис» и «Пингвин»

«Комет»

«Штир»

«Михель»

«Того»

Эти наброски дают общее представление о том, как выглядели замаскированные тайные рейдеры. «Того» изображен как корректировщик огня, в который он был переоборудован после неудачной попытки вырваться из Ла-Манша (наброски публикуются с разрешения д-ра Э. Гронера, Морской архив, Берлин)Капитаном «Атлантиса» был Бернхард Рогге – офицер, заслуженно вписавший свое имя в историю морских войн. В этом походе ему предстояло провести в море с «Атлантисом» 622 дня, пройти 102 000 миль и потопить или захватить 25 судов. Он принял команду над «Атлантисом» в возрасте сорока лет, в германском военно-морском флоте он служил с 1915 года. Довольно рано он начал специализироваться на обучении молодых моряков и командовал в свое время двумя учебными парусниками ВМФ – «Горх-Фок» и «Альберт Лео Шлагетер».

2 мая с «Атлантиса», находившегося в тот момент на «обочине» торгового пути из Кейптауна во Фритаун, заметили судно. Рогге надеялся, что оно станет его первой жертвой. Судно оказалось пассажирским лайнером Эллермана «Сити-оф-Эксетер», и Рогге, все обдумав, решил его не атаковать. Во-первых, он не хотел связывать себя в самом начале похода пленниками с британского судна. Кроме того, он понимал, что лайнер, будучи достаточно быстроходным, за время погони успел бы передать сигнал тревоги. Вследствие этого атака не состоялась. Позже из записей в судовом журнале другого судна, «Сити-оф-Багдад», захваченного 11 июля, Рогге узнал, что «Сити-оф-Эксетер» действительно передал предупреждение – «Атлантис» показался капитану лайнера подозрительным.

Однако свою первую жертву Рогге пришлось ждать всего лишь сутки. 3 мая с «Атлантиса» засекли какое-то судно, выкрашенное в серый цвет, с пушкой на корме. Судну было приказано остановиться. Под палубой «Атлантиса» зазвучала сирена, по сигналу тревоги экипаж занял боевые посты.

Большая часть членов экипажа «Атлантиса», которым разрешалось подниматься на палубу, были темноволосыми людьми невысокого роста, так как подобная внешность на расстоянии не противоречила японской маскировке судна. Эти люди, обернув головы шарфами, надели солнечные очки и рубахи навыпуск.

На шлюпочную палубу было разрешено выйти нескольким «пассажирам», включая «женщину» с коляской. Офицеры на мостике были одеты по минимуму в форму торгового флота. Все остальные наверху не показывались.

Теперь же, приказав неизвестному судну остановиться, Рогге поднял германский флаг. Когда противник отказался остановиться, он открыл огонь. С расстояния примерно в четыре километра 5,9-дюймовые орудия «Атлантиса» начали громить жертву. Сначала снаряды попадали в корму, затем в район мостика, разбив при этом радиорубку, затем в середину судна. Судно остановилось и спустило пар, команда бросилась к шлюпкам, но тяжелораненый офицер-радист успел подать сигнал тревоги. Он передал QQQ (что означало «меня атакует замаскированное торговое судно противника»[3]). Поврежденный корабль оказался британским – «Сайентист» (6200 брт), направлялся из Дурбана в Ливерпуль, имея на борту 2500 тонн маиса, 1150 тонн хрома и 2600 тонн коры австралийской акации. Снаряды с «Атлантиса» подожгли судно, и теперь, в гаснущих сумерках, оно пылало костром. Пламя можно было увидеть за много миль, и Рогге, чтобы быстро погасить его, приказал торпедировать пылающее судно. Уцелевших моряков подобрали. Погибли всего двое членов экипажа «Сайентиста».

Рогге без промедления занялся изучением информации, полученной с «Сайентиста» и от уцелевших членов экипажа. Он сделал вывод, что торговые суда союзников, следующие без сопровождения, имели приказ держаться как можно ближе к берегу, а по ночам поддерживать полную светомаскировку. Он узнал также то, что давно хотел узнать: схему окраски торговых судов союзников в этих водах. Надстройки следовало красить в серовато-желтый цвет, а корпус – в серый или черный.

После затопления «Сайентиста» «Атлантис» взял курс 220 градусов и направился устанавливать мины у мыса Игольный, пока сведения о потере британского судна не получили широкой известности. Прежде чем приступить к делу, «Атлантис» отошел от мыса далеко к югу, после чего повернул обратно. Капитан стремился создать впечатление, что судно идет из Австралии. Погода для установки мин была слишком хорошей; Рогге понимал, что в фосфоресцирующем море место, где все это время упорно ходит германский корабль, видно, вероятно, за много миль. Несмотря на суету и перерывы в работе, так как висящие низко над горизонтом звезды моряки постоянно принимали за судовые огни, мины были установлены. В 55 километрах был виден маяк на мысе Игольный – в самой южной точке Африки.

Пора было менять маскировку, и рейдер превратился в голландский пароход «Аббекерк». После установки последней мины первой заботой Рогге было как можно скорее покинуть район, где «Атлантис» могли засечь самолеты разведки южноафриканских ВВС. Сделав это, он занял позицию вблизи маршрута из Дурбана в Австралию и приказал поднять в воздух свой «хейнкель». С этим самолетом постоянно, на протяжении всей его жизни, возникали проблемы. В тот раз – при первой попытке поднять его в воздух – у него отвалился двигатель. Рогге вспомнил, что при оснащении судна приложил немало усилий, чтобы получить вместо «хейнкеля» «Арадо-196».

Наконец самолет удалось отремонтировать; он взлетел и в течение четырех дней не обнаруживал ни одного судна, так что маршрут Дурбан – Австралия был сдвинут к югу. Рогге перебазировался туда, где, как он считал, пересекались пути, соединяющие Дурбан, Батавию, Фримантл и Маврикий. Именно там 10 июня немцы увидели первое за пять последних недель судно.

Это был норвежский пароход «Тиррана» вместимостью 7230 брт. Он устремился прочь, «Атлантис» погнался за ним, паля из всех орудий. Первое попадание было зафиксировано только после семи залпов; потребовалось еще 32 залпа – всего 150 снарядов, – чтобы норвежец остановился. Выяснилось, что направлялся он из Момбасы в Соединенное Королевство через Суэц с грузом пшеницы, муки и шерсти. Пять членов его экипажа были убиты снарядами «Атлантиса».

На борт была направлена немецкая «призовая» команда, однако выяснилось, что у норвежца не хватит топлива, чтобы добраться до Германии. Шесть недель ему пришлось находиться в океане, дожидаясь в условленном месте, пока «Атлантис» пытался захватить груженый танкер. Когда же Рогге отчаялся сделать это, он поместил на норвежце 126 захваченных им пленных и отправил судно в Итальянское Сомали.

Как только «Тиррана» с пленными, которые когда-нибудь, возможно, будут освобождены и смогут рассказать о том, что видели, исчезла из вида, «Атлантис» был целиком перекрашен в темно-коричневый цвет. Немцы надеялись, что это сделает его похожим на голландское или норвежское судно, находящееся под командованием союзников.