Как же понимать «царский титул» Табити? На мой взгляд, отсутствие однозначного и четкого его толкования в значительной степени объясняется тем, что исследователи неосознанно исходили из характера употребления термина «царица» в современной лексике, без учета специфики его значения в древности вообще и в труде Геродота в частности. Попытаемся выяснить, в чем же состоит эта специфика.

В современной лексике понятие «царица» многозначно. Так, согласно словарю В. И. Даля, «в русском языке это слово имеет три основных значения: 1) “супруга царя, государя”; 2) “государыня по себе, владелица; 3) первая где или в чем» [Даль 1955, т. IV: 571] [67].

Теперь посмотрим, как употреблял слово «царица» (ή βασίλεια) Геродот. Согласно указателю Дж.-Э. Пауэлла, оно употреблено в «Истории» восемь раз в четырех эпизодах [Powell 1938: 58]. Первый из них связан с рассказом о лидийском царе Кандавле и его супруге. Здесь (I, 11) термин т) ή βασίλεια употреблен для обозначения супруги царя. Показательно, что в том случае, когда речь идет о той же жене Кандавла, но акцент делается не на том, что она супруга царя, а на том, что она является госпожой по отношению к своим подданным, один из этих подданных – Гигес – именует ее уже не т) ή βασίλεια, а ή δέσποινα (I, 8). Второй эпизод связан с вавилонской царицей Нитокрис (I, 185, 187, 191). Здесь речь идет о самостоятельной правительнице, «государыне по себе», по терминологии В. И. Даля, но специально подчеркивается (I, 184) исключительность этого случая (равно как и случая с Семирамидой) в истории Вавилона, где на троне всегда находились мужчины. Третий эпизод повествует о царице массагетов Томирис, которая также самостоятельно правила своим народом, но стала его владычицей, как явствует из специальной оговорки Геродота, как «супруга покойного царя» (I, 205, 211, 213). Наконец, четвертый эпизод – интересующий нас пассаж о Гестии, царице скифов.

Мы видим, таким образом, что из трех значений слова «царица», зафиксированных В. И. Далем для современной лексики, в труде Геродота отражены лишь два [68], причем преобладает первое значение – царица как супруга царя. Употребление же этого слова во втором значении, поскольку речь идет об обществах с устойчивой традицией мужской власти, всегда сопровождается специальными оговорками, указывающими на исключительность факта пребывания женщины на царском престоле или объясняющими его причины [69]. Существование в Скифии этой традиции достаточно очевидно из рассказа самого Геродота, который неоднократно говорит о различных скифских царях, но ничего не сообщает о правительницах-царицах. Это заставляет внимательнее отнестись к возможности того, что при именовании верховной скифской богини «царицей» скифов Геродот употребил это слово в наиболее широко представленном в его труде значении, т. е. характеризовал ее как супругу царя.

В принципе в таком толковании нет ничего невероятного. История религии знает множество случаев, когда приобщение человека к миру богов трактуется как установление сексуально-брачных отношений между смертным мужчиной и богиней, причем вступать в эти отношения могут лишь избранные, призванные осуществлять кон-такт между миром людей и высшим миром [см. например: Штернберг 1936: 140 – 178]. Со становлением царской власти эта функция естественно перешла к царям как личностям, олицетворяющим весь подвластный им коллектив. Различные религиозные системы древнего мира хорошо знают ритуал венчания царя с богиней [Фрэзер 1931: 165 сл.]. Лучше всего его форма и семантика исследованы для Месопотамии [см., например: Frankfort 1969: 295 – 299; James 1958: 117; Dhorme 1949: 73]. Значение этого обряда может иметь различные оттенки, но общий смысл его остается постоянным – он призван возвысить царя над массой, придать его могуществу богоданный характер, обеспечить царю функции посредника между людьми и богами. Известны в мифологии и ритуале и мотивы бракосочетания смертных с божествами огня. Правда, последние чаще выступают в мужском обличье и берут в жены смертных женщин [Frazer 1922: 195 сл.]. Но в принципе бракосочетание бога с женщиной или богини с мужчиной, в том числе с царем, – явления однозначные.

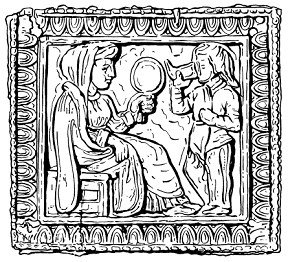

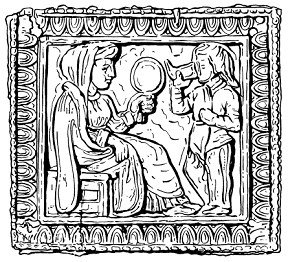

Существование подобного обычая в Скифии хорошо объяснило бы именование Табити царицей скифов. Однако источники как будто не содержат более ясных указаний на наличие у скифов этого обряда, чем «царский титул» богини. Ниже мы, правда, увидим, что такие сведения все же есть. Но выявляются они далеко не сразу. По-этому на данном этапе в поисках подтверждения предложенного толкования приходится обращаться лишь к изобразительному материалу. В этом плане прежде всего привлекают внимание известные золотые бляшки с изображением сидящей женщины с зеркалом в руке и предстоящего ей молодого скифа с ритоном (рис. 8), неоднократно находимые в скифских погребальных комплексах. Еще М. И. Ростовцев счел повторяемость подобных находок свидетельством широкого распространения в среде скифской знати представлений, отраженных в этой композиции [Ростовцев 1913: 7]. Этот вывод, сделанный на основании двух находок: в Куль-обе и Чертомлыке, позднее был убедительно подтвержден еще четырьмя находками [70]. Сюда же следует добавить золотую пластину из Сахновки (см. рис. 9), на которой тот же мотив является центральным в многофигурной композиции [см.: Miller, Mortillet 1904; Артамонов 1961: 61] [71].

Какие основания имеем мы, чтобы предпочесть ту или иную трактовку? В зороастрийских источниках, сопоставляемых Г. Виденгреном со скифскими изображениями, богиня выступает в облике обольстительной пятнадцатилетней девы, тогда как на наших памятниках представлена зрелая матрона. Душа умершего предстает перед богиней, согласно зороастрийской традиции, в виде юноши. Таким изображен предстоящий мужчина и на скифских бляшках (что, кстати, может быть объяснено из содержания скифского мифа, о чем еще будет речь ниже). Но для скифов такое понимание не является обязательным: на сахновской пластине представлен отнюдь не юноша, а взрослый бородатый муж. Таким образом, сходство между зороастрийской традицией и скифскими изображениями весьма проблематично, а только оно и является основанием для толкования этих последних как «эсхатологических».

Обращает на себя внимание один существенный иконографический момент: наличие в руке богини зеркала. Многочисленные этнографические примеры из различных областей ойкумены свидетельствуют о несовместимости зеркала с кругом представлений, связанных со смертью. Дошедший до наших дней обычай завешивания зеркал в доме, где находится покойник, вера в то, что разбитое зеркало предвещает смерть, а из этнически наиболее близкой к скифам среды – сарматский обычай ломки зеркал при погребении являются, бесспорно, отголосками разнообразных древних представлений, противопоставлявших зеркало (видимо, как вместилище души) и смерть. Это соображение заставляет считать толкование скифской сцены Г. Виденгреном сомнительным. В то же время существует ритуал, в котором зеркало присутствует как неотъемлемый традиционный атрибут. Имеется в виду ритуал венчания и иная обрядность, связанная с бракосочетанием. Наиболее известным примером является традиционное русское святочное гадание с зеркалом «на жениха», хорошо знакомое всем благодаря поэтическому описанию В. А. Жуковского. Применение зеркала в свадебных обрядах засвидетельствовано у различных народов. Ограничимся рядом примеров, заимствованных из этнически близкой скифам среды индоиранских народов. Здесь, кстати, примеры эти наиболее многочисленны и выразительны [см.: Литвинский 1964: 102 – 103].

У таджиков Ура-Тюбе, по данным Н. А. Кислякова, в дом, где находятся жених и невеста, «приносят сосуд с раскаленными углями и зеркало и показывают то и другое в отдельности новобрачным, чтобы их сердца были горячими, как огонь, и чистыми, как зеркало. Лишь после этого молодым позволяют увидеться» [Кисляков 1959: 132]. Оставляя в стороне приводимое в работе Н. А. Кислякова толкование значения названных атрибутов, к чему нам еще придется вернуться, отмечу пока сам факт зависимости встречи молодых от того, посмотрелись ли они в одно зеркало. Близкий обычай, возможно в более ранней форме, зафиксирован в других районах с таджикским населением: жених и невеста впервые имеют право увидеть друг друга не непосредственно, а отраженными в одном зеркале [Сухарева 1940: 173, 175; Троицкая 1971: 232; Кисляков 1959: 130, 132]. Зеркало во время брачной церемонии ставится перед женихом и невестой у представителей среднеазиатской ираноязычной этнографической группы ирони [Люшкевич 1971: 63].

Очень близки к таджикским свадебные обряды с применением зеркала в Индии. Здесь также жених и невеста впервые видят друг друга отраженными в зеркале (так называемый момент благоприятного взгляда), причем после совершения этого обряда невеста уже не может отказаться от заключения брака, что свидетельствует о центральной роли этого ритуала во всей брачной церемонии. В некоторых районах Индии этот обряд несколько усложнен: жених и невеста в описываемый момент находятся не в одном, а в соседних изолированных помещениях и видят друг друга через систему зеркал [72]. Наконец, согласно обычаям, распространенным в Иране, при заключении брачного договора на белой скатерти ставится принесенное женихом зеркало, по сторонам которого помещают две свечи – во имя жениха и во имя невесты. Во время церемонии в это зеркало смотрится невеста [Садек Хедаят 1958: 263]. Сходный обычай наблюдается у жителей областей, некогда населенных ираноязычными народами, где в культуре сохраняются различные субстратные иранские элементы [Лобачева 1960: 44; Снесарев 1969: 86 – 87]. Зеркало употребляется в свадебных обрядах и у кочевников Ирана – как ираноязычных, так и тюркоязычных [Иванов 1961: 106].

Все перечисленные обычаи при некоторых расхождениях обладают определенной смысловой общностью. Союз жениха и невесты скрепляется посредством зеркала: они смотрятся в него либо одновременно, либо по очереди, но в одно и то же зеркало; или же, наконец, невеста глядится в зеркало, принадлежащее жениху [73]. Такое глубокое смысловое единство обрядов, распространенных на широком ареале у родственных индоиранских народов, позволяет предположить их единый генезис и вероятность их формирования в глубокой древности, в общеарийский период. Употребление зеркала в Индии при венчальном обряде упоминается уже в древних источниках [см.: Тревер 1940: 77; Лобачева 1960: 46]. В греко-персидской глиптике имеются изображения эротических сцен, в которых жен-щина представлена с зеркалом в руке (Boardman 1970: 317, рис. 298], что также подтверждает связь этого атрибута с идеей брака. Таким образом, древность описанного обычая у индоиранцев подтверждается данными источников [74]. Если принять этот тезис, то существование подобных обычаев у скифов представится вполне закономерным. В таком случае сцена на упомянутых золотых бляшках лучше всего интерпретируется как отражающая именно брачный обряд. Место зеркала в рассматриваемой композиции вполне соответствует его функции в этом обряде: хотя его держит в руке женщина, располагается оно в центре композиции, как раз между персонажами, так что оба они могут смотреться в него.

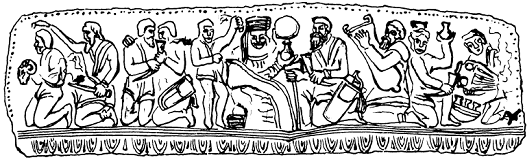

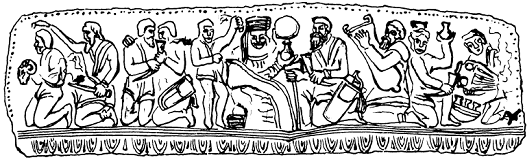

Таким образом, вся композиция на бляшках из скифских курганов хорошо объясняется как изображение свадебного обряда. Укладывается в такое толкование и сюжет изображения на сахновской пластине (рис. 9). Здесь тот же мотив, что и на бляшках, представлен в сочетании со сценами жертвоприношения [75], возлияния и песнопения, т. е. действий, вполне уместных в качестве сопровождения свадебного обряда вообще, а бракосочетания с богиней как важнейшего религиозного ритуала в особенности (о связи мотива «свадьбы» со сценой «побратимства», также представленной на сахновской пластине, см. ниже).

Интерпретация всех перечисленных изображений как воплощений свадебного ритуала подтверждается и тем обстоятельством, что скифская иконография практически не знает одиночных изображений богини с зеркалом, без предстоящего ей мужчины с ритоном. Единственное известное мне исключение среди памятников скифского круга – изображение сидящей богини с зеркалом на щитке так называемого перстня Скила, найденного в Румынской Добрудже [Canarache 1950: 216 – 217; Бонгард-Левин, Грантовский 1974: 19 – 20]. Однако если предложенное в литературе толкование этого перстня правильно и он действительно принадлежал скифскому царю, трагическая судьба которого описана Геродотом (что как будто подтверждается местом его находки и надписью ΣΚΥΛΕΩ на щитке), то в качестве «партнера» изображенной на перстне богини выступает сам его обладатель, а перстень может рассматриваться как своего рода обручальное кольцо. Таким образом, этот памятник не опровергает, а скорее подтверждает толкование изображений скифской богини с зеркалом как связанных с брачным ритуалом.

В свете всего сказанного зеркало в руках скифской богини на ее изображениях следует, на мой взгляд, рассматривать не как атрибут, отражающий определенные функции этой богини [Хазанов 1964: 93], и не как результат влияния античной иконографии [Артамонов 1961: 64] [76], а как атрибут воспроизводимой ситуации, изображаемо 20 го обряда [77].

Все сказанное заставляет считать сцены, представленные на бляшках из скифских царских курганов и на пластине из Сахновки, изображением ритуала бракосочетания. В согласии с утвердившимся в литературе мнением, я вижу в женском персонаже этих сцен богиню. Это особенно наглядно подтверждается характером ее изображения на сахновской пластине. Сопоставление же такого толкования с фактом именования Табити «царицей скифов» позволяет высказать предположение, что на рассмотренных памятниках представлено венчание именно этой богини со скифским царем.

Предположение это подтверждается и следующими данными. Учитывая, что в ритуале обычно воспроизводится содержание мифа, то, что было «вначале», обряд венчания скифского царя с богиней следует толковать как воспроизведение бракосочетания Табити и мифического первого скифского царя, каковым, согласно рассмотренному в предыдущей части мифу, является Колаксай. В этой связи показательно, что на названных бляшках изображен молодой безбородый скиф. Как мы видели при анализе сюжетов изображений на воронежском и гаймановском сосудах, такой облик в складывающейся в этот период иконографии антропоморфного пантеона скифов придавался именно Колаксаю, чем подчеркивалась его молодость по сравнению с братьями. Еще существеннее одна деталь сахновского изображения. Здесь молодость предстоящего богине персонажа никак не отражена (ср. сказанное выше о трактовке образа младшего из сыновей Геракла-Таргитая на куль-обской вазе), но зато, насколько позволяет судить нечеткое изображение, он опирается правой рукой на топор, т. е. на тот самый предмет, который в системе священных атрибутов соотносится именно с Колаксаем как родоначальником воинов-паралатов. Все отмеченные моменты – и факт именования Табити царицей скифов, и характер употребления этого титула Геродотом, и роль зеркала в рассмотренных изображениях в свете приведенных исторических и этнографических данных, и особенности иконографии предстоящего богине мужского персонажа – позволяют, на мой взгляд, трактовать этот широко представленный на скифских памятниках мотив как воплощение ритуала бракосочетания богини Табити и скифского царя, а на мифологическом уровне – венчание Табити и Колаксая [78].

В современной лексике понятие «царица» многозначно. Так, согласно словарю В. И. Даля, «в русском языке это слово имеет три основных значения: 1) “супруга царя, государя”; 2) “государыня по себе, владелица; 3) первая где или в чем» [Даль 1955, т. IV: 571] [67].

Теперь посмотрим, как употреблял слово «царица» (ή βασίλεια) Геродот. Согласно указателю Дж.-Э. Пауэлла, оно употреблено в «Истории» восемь раз в четырех эпизодах [Powell 1938: 58]. Первый из них связан с рассказом о лидийском царе Кандавле и его супруге. Здесь (I, 11) термин т) ή βασίλεια употреблен для обозначения супруги царя. Показательно, что в том случае, когда речь идет о той же жене Кандавла, но акцент делается не на том, что она супруга царя, а на том, что она является госпожой по отношению к своим подданным, один из этих подданных – Гигес – именует ее уже не т) ή βασίλεια, а ή δέσποινα (I, 8). Второй эпизод связан с вавилонской царицей Нитокрис (I, 185, 187, 191). Здесь речь идет о самостоятельной правительнице, «государыне по себе», по терминологии В. И. Даля, но специально подчеркивается (I, 184) исключительность этого случая (равно как и случая с Семирамидой) в истории Вавилона, где на троне всегда находились мужчины. Третий эпизод повествует о царице массагетов Томирис, которая также самостоятельно правила своим народом, но стала его владычицей, как явствует из специальной оговорки Геродота, как «супруга покойного царя» (I, 205, 211, 213). Наконец, четвертый эпизод – интересующий нас пассаж о Гестии, царице скифов.

Мы видим, таким образом, что из трех значений слова «царица», зафиксированных В. И. Далем для современной лексики, в труде Геродота отражены лишь два [68], причем преобладает первое значение – царица как супруга царя. Употребление же этого слова во втором значении, поскольку речь идет об обществах с устойчивой традицией мужской власти, всегда сопровождается специальными оговорками, указывающими на исключительность факта пребывания женщины на царском престоле или объясняющими его причины [69]. Существование в Скифии этой традиции достаточно очевидно из рассказа самого Геродота, который неоднократно говорит о различных скифских царях, но ничего не сообщает о правительницах-царицах. Это заставляет внимательнее отнестись к возможности того, что при именовании верховной скифской богини «царицей» скифов Геродот употребил это слово в наиболее широко представленном в его труде значении, т. е. характеризовал ее как супругу царя.

В принципе в таком толковании нет ничего невероятного. История религии знает множество случаев, когда приобщение человека к миру богов трактуется как установление сексуально-брачных отношений между смертным мужчиной и богиней, причем вступать в эти отношения могут лишь избранные, призванные осуществлять кон-такт между миром людей и высшим миром [см. например: Штернберг 1936: 140 – 178]. Со становлением царской власти эта функция естественно перешла к царям как личностям, олицетворяющим весь подвластный им коллектив. Различные религиозные системы древнего мира хорошо знают ритуал венчания царя с богиней [Фрэзер 1931: 165 сл.]. Лучше всего его форма и семантика исследованы для Месопотамии [см., например: Frankfort 1969: 295 – 299; James 1958: 117; Dhorme 1949: 73]. Значение этого обряда может иметь различные оттенки, но общий смысл его остается постоянным – он призван возвысить царя над массой, придать его могуществу богоданный характер, обеспечить царю функции посредника между людьми и богами. Известны в мифологии и ритуале и мотивы бракосочетания смертных с божествами огня. Правда, последние чаще выступают в мужском обличье и берут в жены смертных женщин [Frazer 1922: 195 сл.]. Но в принципе бракосочетание бога с женщиной или богини с мужчиной, в том числе с царем, – явления однозначные.

Существование подобного обычая в Скифии хорошо объяснило бы именование Табити царицей скифов. Однако источники как будто не содержат более ясных указаний на наличие у скифов этого обряда, чем «царский титул» богини. Ниже мы, правда, увидим, что такие сведения все же есть. Но выявляются они далеко не сразу. По-этому на данном этапе в поисках подтверждения предложенного толкования приходится обращаться лишь к изобразительному материалу. В этом плане прежде всего привлекают внимание известные золотые бляшки с изображением сидящей женщины с зеркалом в руке и предстоящего ей молодого скифа с ритоном (рис. 8), неоднократно находимые в скифских погребальных комплексах. Еще М. И. Ростовцев счел повторяемость подобных находок свидетельством широкого распространения в среде скифской знати представлений, отраженных в этой композиции [Ростовцев 1913: 7]. Этот вывод, сделанный на основании двух находок: в Куль-обе и Чертомлыке, позднее был убедительно подтвержден еще четырьмя находками [70]. Сюда же следует добавить золотую пластину из Сахновки (см. рис. 9), на которой тот же мотив является центральным в многофигурной композиции [см.: Miller, Mortillet 1904; Артамонов 1961: 61] [71].

Рис. 8. Золотая бляшка из кургана Чертомлык

Семикратное повторение этого мотива в различных скифских комплексах убедительно доказывает его важную роль в системе скифских религиозных представлений. Со времен М. И. Ростовцева [1913: 6 – 7] широко признано толкование изображенной на этих памятниках женщины как богини. Что касается содержания композиции в целом, то существуют различные его интерпретации. Г. Виденгрен считает, что она связана с представлениями о загробном мире, и на основе сопоставления с зороастрийскими источниками толкует ее как изображение души умершего царя, вкушающего перед богиней напиток бессмертия [Widengren 1961: 808; об этом сюжете в зороастрийской литературе и религии см.: Рапопорт 1971: 29]. Иное толкование было предложено М. И. Ростовцевым, который видел в этой сцене изображение богини, вручающей власть скифскому царю, или же просто приобщение скифского юноши-миста божеству [Ростовцев 1913: 6 – 7]. Последнее толкование принял М. И. Артамонов [1961: 61 – 62].Какие основания имеем мы, чтобы предпочесть ту или иную трактовку? В зороастрийских источниках, сопоставляемых Г. Виденгреном со скифскими изображениями, богиня выступает в облике обольстительной пятнадцатилетней девы, тогда как на наших памятниках представлена зрелая матрона. Душа умершего предстает перед богиней, согласно зороастрийской традиции, в виде юноши. Таким изображен предстоящий мужчина и на скифских бляшках (что, кстати, может быть объяснено из содержания скифского мифа, о чем еще будет речь ниже). Но для скифов такое понимание не является обязательным: на сахновской пластине представлен отнюдь не юноша, а взрослый бородатый муж. Таким образом, сходство между зороастрийской традицией и скифскими изображениями весьма проблематично, а только оно и является основанием для толкования этих последних как «эсхатологических».

Обращает на себя внимание один существенный иконографический момент: наличие в руке богини зеркала. Многочисленные этнографические примеры из различных областей ойкумены свидетельствуют о несовместимости зеркала с кругом представлений, связанных со смертью. Дошедший до наших дней обычай завешивания зеркал в доме, где находится покойник, вера в то, что разбитое зеркало предвещает смерть, а из этнически наиболее близкой к скифам среды – сарматский обычай ломки зеркал при погребении являются, бесспорно, отголосками разнообразных древних представлений, противопоставлявших зеркало (видимо, как вместилище души) и смерть. Это соображение заставляет считать толкование скифской сцены Г. Виденгреном сомнительным. В то же время существует ритуал, в котором зеркало присутствует как неотъемлемый традиционный атрибут. Имеется в виду ритуал венчания и иная обрядность, связанная с бракосочетанием. Наиболее известным примером является традиционное русское святочное гадание с зеркалом «на жениха», хорошо знакомое всем благодаря поэтическому описанию В. А. Жуковского. Применение зеркала в свадебных обрядах засвидетельствовано у различных народов. Ограничимся рядом примеров, заимствованных из этнически близкой скифам среды индоиранских народов. Здесь, кстати, примеры эти наиболее многочисленны и выразительны [см.: Литвинский 1964: 102 – 103].

У таджиков Ура-Тюбе, по данным Н. А. Кислякова, в дом, где находятся жених и невеста, «приносят сосуд с раскаленными углями и зеркало и показывают то и другое в отдельности новобрачным, чтобы их сердца были горячими, как огонь, и чистыми, как зеркало. Лишь после этого молодым позволяют увидеться» [Кисляков 1959: 132]. Оставляя в стороне приводимое в работе Н. А. Кислякова толкование значения названных атрибутов, к чему нам еще придется вернуться, отмечу пока сам факт зависимости встречи молодых от того, посмотрелись ли они в одно зеркало. Близкий обычай, возможно в более ранней форме, зафиксирован в других районах с таджикским населением: жених и невеста впервые имеют право увидеть друг друга не непосредственно, а отраженными в одном зеркале [Сухарева 1940: 173, 175; Троицкая 1971: 232; Кисляков 1959: 130, 132]. Зеркало во время брачной церемонии ставится перед женихом и невестой у представителей среднеазиатской ираноязычной этнографической группы ирони [Люшкевич 1971: 63].

Очень близки к таджикским свадебные обряды с применением зеркала в Индии. Здесь также жених и невеста впервые видят друг друга отраженными в зеркале (так называемый момент благоприятного взгляда), причем после совершения этого обряда невеста уже не может отказаться от заключения брака, что свидетельствует о центральной роли этого ритуала во всей брачной церемонии. В некоторых районах Индии этот обряд несколько усложнен: жених и невеста в описываемый момент находятся не в одном, а в соседних изолированных помещениях и видят друг друга через систему зеркал [72]. Наконец, согласно обычаям, распространенным в Иране, при заключении брачного договора на белой скатерти ставится принесенное женихом зеркало, по сторонам которого помещают две свечи – во имя жениха и во имя невесты. Во время церемонии в это зеркало смотрится невеста [Садек Хедаят 1958: 263]. Сходный обычай наблюдается у жителей областей, некогда населенных ираноязычными народами, где в культуре сохраняются различные субстратные иранские элементы [Лобачева 1960: 44; Снесарев 1969: 86 – 87]. Зеркало употребляется в свадебных обрядах и у кочевников Ирана – как ираноязычных, так и тюркоязычных [Иванов 1961: 106].

Все перечисленные обычаи при некоторых расхождениях обладают определенной смысловой общностью. Союз жениха и невесты скрепляется посредством зеркала: они смотрятся в него либо одновременно, либо по очереди, но в одно и то же зеркало; или же, наконец, невеста глядится в зеркало, принадлежащее жениху [73]. Такое глубокое смысловое единство обрядов, распространенных на широком ареале у родственных индоиранских народов, позволяет предположить их единый генезис и вероятность их формирования в глубокой древности, в общеарийский период. Употребление зеркала в Индии при венчальном обряде упоминается уже в древних источниках [см.: Тревер 1940: 77; Лобачева 1960: 46]. В греко-персидской глиптике имеются изображения эротических сцен, в которых жен-щина представлена с зеркалом в руке (Boardman 1970: 317, рис. 298], что также подтверждает связь этого атрибута с идеей брака. Таким образом, древность описанного обычая у индоиранцев подтверждается данными источников [74]. Если принять этот тезис, то существование подобных обычаев у скифов представится вполне закономерным. В таком случае сцена на упомянутых золотых бляшках лучше всего интерпретируется как отражающая именно брачный обряд. Место зеркала в рассматриваемой композиции вполне соответствует его функции в этом обряде: хотя его держит в руке женщина, располагается оно в центре композиции, как раз между персонажами, так что оба они могут смотреться в него.

Рис. 9. Золотая пластина из Сахновки. Схематическая прорисовка

Существенна и другая деталь представленной на бляшках сцены – наличие ритона в руке мужчины. Она также находит аналогию в свадебном ритуале различных индоиранских народов. Важным элементом этого ритуала наряду со смотрением в одно зеркало является вкушение специального напитка (у таджиков, например, это «ширини») из одного сосуда, который держит жених (иногда пьет лишь жених, а невеста только обмакивает в этот сосуд палец и смазывает губы) [Сухарева 1940: 175; Троицкая 1971: 232]. Порядок двух элементов церемонии варьируется: иногда смотрение в зеркало предшествует вкушению напитка, иногда наоборот, но в целом они представляют две неразрывные части единого ритуала.Таким образом, вся композиция на бляшках из скифских курганов хорошо объясняется как изображение свадебного обряда. Укладывается в такое толкование и сюжет изображения на сахновской пластине (рис. 9). Здесь тот же мотив, что и на бляшках, представлен в сочетании со сценами жертвоприношения [75], возлияния и песнопения, т. е. действий, вполне уместных в качестве сопровождения свадебного обряда вообще, а бракосочетания с богиней как важнейшего религиозного ритуала в особенности (о связи мотива «свадьбы» со сценой «побратимства», также представленной на сахновской пластине, см. ниже).

Интерпретация всех перечисленных изображений как воплощений свадебного ритуала подтверждается и тем обстоятельством, что скифская иконография практически не знает одиночных изображений богини с зеркалом, без предстоящего ей мужчины с ритоном. Единственное известное мне исключение среди памятников скифского круга – изображение сидящей богини с зеркалом на щитке так называемого перстня Скила, найденного в Румынской Добрудже [Canarache 1950: 216 – 217; Бонгард-Левин, Грантовский 1974: 19 – 20]. Однако если предложенное в литературе толкование этого перстня правильно и он действительно принадлежал скифскому царю, трагическая судьба которого описана Геродотом (что как будто подтверждается местом его находки и надписью ΣΚΥΛΕΩ на щитке), то в качестве «партнера» изображенной на перстне богини выступает сам его обладатель, а перстень может рассматриваться как своего рода обручальное кольцо. Таким образом, этот памятник не опровергает, а скорее подтверждает толкование изображений скифской богини с зеркалом как связанных с брачным ритуалом.

В свете всего сказанного зеркало в руках скифской богини на ее изображениях следует, на мой взгляд, рассматривать не как атрибут, отражающий определенные функции этой богини [Хазанов 1964: 93], и не как результат влияния античной иконографии [Артамонов 1961: 64] [76], а как атрибут воспроизводимой ситуации, изображаемо 20 го обряда [77].

Все сказанное заставляет считать сцены, представленные на бляшках из скифских царских курганов и на пластине из Сахновки, изображением ритуала бракосочетания. В согласии с утвердившимся в литературе мнением, я вижу в женском персонаже этих сцен богиню. Это особенно наглядно подтверждается характером ее изображения на сахновской пластине. Сопоставление же такого толкования с фактом именования Табити «царицей скифов» позволяет высказать предположение, что на рассмотренных памятниках представлено венчание именно этой богини со скифским царем.

Предположение это подтверждается и следующими данными. Учитывая, что в ритуале обычно воспроизводится содержание мифа, то, что было «вначале», обряд венчания скифского царя с богиней следует толковать как воспроизведение бракосочетания Табити и мифического первого скифского царя, каковым, согласно рассмотренному в предыдущей части мифу, является Колаксай. В этой связи показательно, что на названных бляшках изображен молодой безбородый скиф. Как мы видели при анализе сюжетов изображений на воронежском и гаймановском сосудах, такой облик в складывающейся в этот период иконографии антропоморфного пантеона скифов придавался именно Колаксаю, чем подчеркивалась его молодость по сравнению с братьями. Еще существеннее одна деталь сахновского изображения. Здесь молодость предстоящего богине персонажа никак не отражена (ср. сказанное выше о трактовке образа младшего из сыновей Геракла-Таргитая на куль-обской вазе), но зато, насколько позволяет судить нечеткое изображение, он опирается правой рукой на топор, т. е. на тот самый предмет, который в системе священных атрибутов соотносится именно с Колаксаем как родоначальником воинов-паралатов. Все отмеченные моменты – и факт именования Табити царицей скифов, и характер употребления этого титула Геродотом, и роль зеркала в рассмотренных изображениях в свете приведенных исторических и этнографических данных, и особенности иконографии предстоящего богине мужского персонажа – позволяют, на мой взгляд, трактовать этот широко представленный на скифских памятниках мотив как воплощение ритуала бракосочетания богини Табити и скифского царя, а на мифологическом уровне – венчание Табити и Колаксая [78].