Некоторый свет на вопрос, какое из предложенных объяснений предпочтительнее, проливает легенда, рассказанная Аристотелем (Hist. anim., IX, 34), Элианом (De nat. anim., IV, 7) и в усеченном варианте Плинием (VIII, 156). Согласно этой легенде, скифский царь всячески стремился сохранить чистоту породы своих коней. С этой целью лучший его жеребец обманным путем был случен с собственной матерью. Заметив обман и устыдившись своего поступка, оба животных совершили самоубийство. Заслуживает внимания указание Аристотеля и Элиана (у Плиния этот мотив опущен), что речь идет именно о царском жеребце. Учитывая, что в Скифии бытовало представление о солярной природе царя (см. ниже о семантике образа Колаксая), и принимая во внимание широко распространенное у иранцев, в том числе в скифо-сакском мире [см.: Раевский 1971а: 271 – 275], представление о коне как символе солнца, можно высказать предположение, что царский жеребец в этой легенде представляет зооморфную инкарнацию самого царя. Царь же как воплощение первого скифского царя Колаксая есть прямой потомок Таргитая, осуществившего, согласно мифу, подобный инцест. В таком случае мы имеем здесь зооморфный вариант того же мифа. Морализующая концовка легенды в таком случае может указывать на то, что инцест считался в скифском обществе преступлением, и заставляет предпочесть второе из предложенных объяснений мифа – как отражение ситуации, обратной норме. В то же время легенда о царском жеребце как будто указывает, что в ритуале, связанном с царской семьей, какое-то воспроизведение этого инцеста имело место. Не находит ли здесь отражение обычай воспроизведения в празднике сперва первоначального хаоса, действий, противоположных норме, а затем восстановления упорядоченного, организованного мира [Топоров 1973: 115]? Такое толкование хорошо объяснило бы отношение между мифом, ритуалом и обыденной практикой, существовавшими в скифском обществе. Определенного внимания, на мой взгляд, заслуживает и ныне фактически забытая гипотеза Л. Стефани, что именно сюжет легенды о конском инцесте воспроизведен на фризе чертомлыцкой вазы [см.: OAK за 1864 г.: 15 – 19], хотя такая интерпретация требует развернутого анализа.

Возвращаясь к скифской генеалогической легенде, мы видим широкую популярность образа змееногой богини – Апи в изобразительных памятниках Северного Причерноморья (сводку этих изображений см.: [Артамонов 1961: 65 – 73; Петров, Макаревич 1963: 23 сл., рис. 1]). Для нас наибольший интерес представляют прорезные нашивные бляшки из кургана Куль-оба и близкие к ним изображения из станицы Лабинской [Шелов 1950: 65, рис. 18, 5] и из склепа № 1012 Херсонесского некрополя [Пятышева 1971: 97 – 98, 102, рис. 2, 2 и 6]. От всех прочих эти изображения отличаются существенной деталью: кроме змеевидной нижней части тела они имеют двух змей, растущих из плеч богини, что, как уже отмечалось, соответствует описанию богини в версии ВФ [38].

Изображениям змееногой богини из Северного Причерноморья свойственна одна особенность, требующая специального анализа. Версия Эп именует эту героиню Ехидной; то же мы находим у Помпония Мелы, указывающего, что «басилиды ведут свое происхождение от Геркулеса и Ехидны» (Pomp. Mela, II, 11). Эти факты, равно как и описание богини в версиях Г-II, ВФ и ДС, позволяют думать, что древние авторы представляли эту богиню близкой по облику к полиморфным существам античной мифологии, имеющим змеиную нижнюю часть тела, т. е. полагали, что от пояса у нее начинался змеиный хвост. Такими представлялись грекам и изображались в греческом искусстве и сама Ехидна и другие сходные существа античной мифологии – Эрихтоний, Кекроп и т. д. Иконография скифской богини демонстрирует, однако, совершенно иной образ. Во всех случаях мы видим персонаж, верхняя часть тела которого имеет женский облик, а нижняя – вид сложной пальметы с разведенными в разные стороны концами, из которых одни трактованы в виде змей и имеют змеиные головы, а другие представляют растительные побеги. Как правило, змееголовые концы располагаются по краям пальметы, а растительные ближе к середине (в редких случаях, например на ручках серебряного блюда из Чертомлыка, вся пальмета имеет растительный облик, без наличия змеиного мотива).

Такая трактовка облика богини заставляет высказать предположение, что в ее изображениях слились воедино две иконографические схемы, соответствующие ее двойной сущности. Хтоническое начало, воплощением которого является скифская богиня, нашло выражение в змеевидном оформлении некоторых лепестков пальметы, но сама эта пальмета с разведенными на две стороны концами скорее всего должна рассматриваться как переосмысление известного в передневосточном искусстве с древнейших времен мотива рождения. Вполне антропоморфная натуралистическая трактовка такого сюжета известна, например, на луристанских памятниках, изображающих роженицу с разведенными ногами, между которыми помещена голова порождаемого существа [Ghirshman 1964, рис. 57]. Связь этого мотива с мифологической сущностью скифской богини, выступающей в роли прародительницы и одновременно олицетворения плодоносящей силы земли, не вызывает сомнений. Именно этот мотив должны символизировать растительные побеги, произрастающие из ее лона. Разведенные же в стороны змеевидные концы, вполне соответствующие представлению скифов об облике богини, заменяют ноги роженицы антропоморфных изображений. Таким образом, иконография скифской богини отражает всю семантику ее образа – и связь с хтонической стихией, воплощенную в змеином мотиве, и идею плодородия, порождения – в полном соответствии с тем, что говорилось выше о двойной сущности этого божества. Поэтому вряд ли возможно строгое разграничение растительного и змеиного мотивов в изображениях богини [ср.: Петров, Макаревич 1963: 25].

Итак, сущностью первого звена скифской мифической генеалогии является брак мужского небесного бога с богиней земли и вод, т. е. с нижним миром. Мотив этот вполне отчетливо отражен в версиях Г-I, ВФ и ДС. Учитывая же установленное выше тождество женского персонажа I и II горизонтов и легко восстанавливаемое из контекста наличие Зевса в качестве персонажа I горизонта версий Г-II и Эп, то же содержание достаточно ясно реконструируется для этих двух версий. От такого космического брака рождается центральный персонаж генеалогической легенды, к анализу образа которого мы теперь и переходим.

Этот персонаж, помещаемый в генеалогии между Зевсом и братьями, кладущими начало разделению общества на отдельные ветви, представлен во всех версиях легенды, кроме версии ВФ, где, как уже указывалось, он или слился с образом самого Зевса-Юпитера, или просто пропущен при изложении. Именуется он в раз-личных версиях легенды по-разному:

Как уже указывалось многочисленными исследователями, в именовании этого персонажа Гераклом наиболее ярко проявилась эллинизация скифского мифа. О причинах его отождествления именно с этим популярным героем греческих легенд в литературе сказано достаточно [см. прежде всего: Граков 1950]. Выше я уже коротко касался этого вопроса, и останавливаться на нем вновь нет необходимости. Сам факт широкого распространения такого отождествления (версии Г-II и Эп, цитированный пассаж Помпония Мелы) свидетельствует о большой типологической близости этих мифологических персонажей. Поэтому именование героя скифской легенды Гераклом дает определенные основания для реконструкции некоторых связанных с ним мотивов, столь скудно представленных в имеющихся источниках. Существенным элементом анализа этого образа явилось бы, однако, установление подлинного имени, которое он носил в скифском мифе. Что касается имени Скиф, которым он обозначается в версии ДС, то с равным основанием можно предложить два толкования. Оно может быть подлинным именем интересующего нас персонажа в одной из бытовавших в Скифии традиций, в которой он выступал в качестве эпонима возводимого к нему в мифической генеалогии народа. Но эпонимом его могли сделать и греческие авторы – Диодор или его источник. Подлинное имя этого персонажа, ничего не говорящее греческой аудитории, они могли заменить именем возводимого к нему народа. Во всяком случае, как бы мы ни объяснили появление имени Скиф в версии ДС, этот факт, учитывая, что этимология самого этнонима окончательно не установлена, ничего не может прибавить к нашему пониманию образа героя легенды, кроме и без того ясного факта, что он понимался как родоначальник народа. Во избежание разнобоя я в дальнейшем всюду обозначаю героя горизонта II скифской легендарной генеалогии именем Таргитай, сохраненным версией Г-I.

Основной характерной чертой этого персонажа является то, что он выступает в роли первого человека. Этот мотив очень отчетливо проявляется в версии Г-I, где Таргитай прямо именуется первым человеком и указывается, что до его рождения земля, получившая впоследствии название Скифии, была безлюдной пустыней. С этим указанием перекликается содержание версии Г-II, также рассказывающей о пустынности Скифии до прихода в нее Геракла и о том, что обитавшая здесь змееногая богиня одна владела всей страной. Прародителем причерноморских народов, ведущих через него свое происхождение непосредственно от богов, выступает Геракл и в версии Эп. Лишь в рассказе Диодора мотивы рождения героя от брака Зевса и змееногой богини и разделения скифов на две ветви, происходящие от двух сыновей этого героя и названные по их именам, не трактуются как начальный эпизод скифской истории, а возникают где-то в середине повествования. Объяснить эту особенность версии ДС трудно. Она может отражать тот факт, что легенда о союзе Зевса со змееногой девой и об их потомках сложилась у скифов уже в процессе их расселения из мест первоначального обитания. В таком случае возможно заимствование ее у какого-то иного народа. Но не исключено, что это просто композиционный прием самого Диодора, пытающегося сплести в единую ткань мифы и реальные исторические сюжеты (ср.: Diod. II, 44 – об эпизоде женовластия у скифов и о происхождении амазонок) и делающего это недостаточно логично. Более вероятным представляется второе толкование. Во всяком случае, и в этой версии легенды герой, носящий имя Скиф, понимается как предок всех скифов в самом широком понимании, т. е. народа, обитающего на пространстве от Фракии до Индии.

Таким образом, представляется достаточно обоснованным вывод, что во всех версиях легенды сын Зевса и змееногой богини понимается как герой-первопредок, первый человек, родоначальник того народа, среди которого эта легенда обращается. Такая фигура весьма типична для мифологических циклов древности начиная с первобытной эпохи. Однако сущность образа подобного героя в мифе обычно двоякая: он не только предок, но и культурный герой. «Первым героем в фольклоре доклассового общества был так называемый культурный герой-первопредок, генетически связанный с этиологическим мифом. Этот персонаж рано стал центром широкой эпической циклизации… Сказания о культурных героях в мифологических и сказочных образах обобщали опыт племени и его исторические воспоминания, спроецированные в доисторическую мифологическую эпоху первотворения» [Мелетинский 1963: 93]. Черты культурного героя долго сохраняются в образе мифического первочеловека и после завершения этапа первобытности, в рамках развитой мифологии классового общества.

На вероятность объединения в Таргитае функций родоначальника и героя-цивилизатора, вершителя подвигов и победителя чудовищ, создателя мирового порядка указывал в свое время Б. Н. Граков [1950: 13]. Он же выделил целый ряд изображений на скифских древностях, воплощавших, по-видимому, подвиги «скифского Геракла» [39]. Среди них существенное место занимает победа над неким хищником кошачьей породы, аналогичная победе эллинского Геракла над Немейским или Киферонским львом и послужившая одним из оснований для отождествления скифского и греческого героев. Указания на эту сторону деятельности Таргитая содержатся не только в изобразительных памятниках, но и в сохранившихся версиях скифской легенды. В версии Г-II Геракл приходит в Скифию, гоня перед собой быков Гериона. О том, что деталь эта в скифском мифе не случайна, уже писали многие исследователи [Миллер 1887: 128; Толстов 1948: 295; 1966: 236]. Свидетельствует об этом и «мифическая география», специально оговоренная Геродотом: по его словам, Герион обитает на крайнем Западе, за Геракловыми столбами. Следовательно, путь с его острова в Элладу лежит отнюдь не через Скифию. Поэтому ясно, что упоминание о быках Гериона у Геродота не было случайным заимствованием из греческого мифа, а составляло существенную деталь скифской легенды. То же позволяет предположить указание Фирмика Матерна, автора IV в. н. э., замечающего, что в иранской религии существовал единый культ мужского божества, которое понималось как «угоняющее быков», и женского божества со змеями, что составляет прямую аналогию Гераклу с быками Гериона и его змееногой супруге в скифской легенде [Миллер 1887: 129]. (К очень важному указанию Фирмика, что оба эти персонажа суть двуединое воплощение огня, нам еще придется вернуться.) По предположению В. Миллера [1887: 128], упоминание быков Гериона в Геродотовом изложении скифского мифа отражает тот факт, что Таргитай – божество, атрибутом которого были быки [см. также: Толстов 1948: 295]. Думается, однако, что здесь существенно не только упоминание самих быков, но и связь их с Герионом как указание на то, что брак Таргитая со змееногой богиней осуществился после победы его над неким чудовищем. Обитающий на крайнем Западе, в месте, где спускается в океан Гелиос, ужасный трицефал Герион есть достаточно очевидное воплощение хтонического мира. И. И. Толстой [1966: 236] совершенно справедливо сопоставил указанный мотив версии Г-II с рассказом версии Эп о победе Геракла над Араксом и о последовавшем за ней браке героя с дочерью Аракса Ехидной. Поскольку Аракс – несомненное воплощение водной стихии, которая, как мы видели выше, в скифской мифологии связывалась с нижним миром, мотив победы Геракла над хтоническим чудовищем, лишь предполагаемый для версии Г-II, в версии Эп находит прямое отражение [40].

Вполне вероятной представляется и гипотеза, что вариантом то-го же скифского мифа является рассказ Страбона (XI, II, 10), связанный с боспорским культом Афродиты, владычицы Апатура. Он повествует, что, когда на богиню напали некие гиганты, она спрятала Геракла в пещере и заманивала туда поодиночке своих врагов, которых герой убивал. Неоднократно отмечалось, что отраженные в этом рассказе борьба Геракла с чудовищами и участие в этой борьбе богини, обитающей в пещере, перекликаются со скифскими сказаниями о Таргитае и змееногой богине [Толстой 1966: 236 – 237; Артамонов 1961: 65]. Вполне возможно, что рассказ Страбона также принадлежит к циклу сказаний о цивилизаторской деятельности Тарги-тая-Геракла.

В. Ф. Гайдукевич [1949: 212] полагал, что эпитет боспорской богини Άπατούρου μ,εΜουσα и название ее святилища ^Κ-ηάτουοον следует возводить к названию широко распространенного в ионийском мире праздника Άπάτούρια, хотя н отмечал, что именно с Афродитой этот праздник больше нигде не связывался. Действительно, название праздника и эпитет богини очень близки. Но при таком толковании остается все же неясным, почему Страбон для объяснения этого эпитета прибегал к псевдоэтимологнческпм выкладкам (он возводил его к корню 'απάττ; – «обман»), основанным на сугубо местном предании. Если же этот эпитет являлся осмыслением греческими колонистами местного мифологического персонажа и его туземного имени [см.: Ельницкий 1960: 49], то возможно, что оно реконструируется следующим образом. Как указывалось, скифская змееногая богиня, обитающая в пещере, носила, по всей видимости, имя Апи. Не отражено ли в названии боспорского святилища имя этой же богини [см.: Артамонов 1961: 83], снабженное эпитетом tura – «быстрый», засвидетельствованным, кстати, в Причерноморье применительно к водному источнику в виде гидронима Tugag – Днестр [Абаев 1949: 185]? Тогда развернутый скифский теоним должен звучать как āpitura, āpatura – «быстрая вода», в полном соответствии с законами скифского словообразования, знающего многочисленные примеры инверсии, т. е. помещения определения после определяемого слова [Абаев 1949: 231 – 235]. В таком случае отождествление этой богини на Боспоре с Афродитой, тогда как, по Геродоту, Апи тождественна Гее, а Афродите соответствует скифская Аргимпаса, может служить лишним доказательством того, что отождествление скифских и эллинских богов в рассказе Геродота осуществлено самим отцом истории, а не отражает традицию, общепринятую в среде припонтийских греков [см. также: Жебелев 1953: 31].

Победа скифского героя над каким-то хтоническим чудовищем, тесно связанным с водной стихией, и присвоение его быков – мотив, обнаруживающий значительную близость к циклу древнеиндийских мифов о победах Индры над различными демонами и об освобождении в результате этих побед водных потоков и скота [сводку источников по этому сюжету см.: Venkatasubbiah 1965]. Недавно опубликованная работа В. В. Иванова и В. Н. Топорова [1974] продемонстрировала широкое индоевропейское распространение этого сюжета, составными элементами которого выступают: божество нижнего мира, рисующееся зачастую в змеевидном облике; похищение им скота и укрывание его в пещере; поединок этого персонажа с божеством верха, Богом грозы; освобождение вследствие этого поединка вод и скота. Следует отметить, что в скифском мифе этот сюжет как бы дублируется. Кроме косвенных указаний на победу Геракла-Таргитая над водным (хтоническим) чудовищем и на освобождение быков, здесь же развернут рассказ об укрывании змееногой богиней в пещере, где она обитает, коней самого Геракла и о возвращении им этих коней, правда, не путем победы в поединке, а ценой вступления в брачную связь (версия Г-II нашей легенды).

Итак, образ Таргитая реконструируется в следующем виде. Рожденный от союза Папая и Али, т. е. от брака неба и земли, Таргитай – первый человек скифской мифологии. Как культурный герой он совершает ряд подвигов, в том числе побеждает различных чудовищ, порожденных хтонической стихией. Вступив затем в брак с собственной матерью-землей, он становится отцом трех (двух) сыновей, родоначальников различных ветвей скифского народа. Заслуживает, однако, внимания такая деталь: Геродот не только упоминает Геракла как героя скифской легенды, но и называет его среди семи богов скифского пантеона. Если наличие в скифской мифологии образа первого человека, культурного героя находит самые широкие аналогии в других религиозно-мифологических системах, то причисление этого персонажа к богам – черта необычная. Образ первочеловека, как правило, четко отграничивается от пантеона. Не составляет в этом плане исключения и эллинский аналог скифского героя – Геракл, мыслившийся как родоначальник дорян. Хотя, согласно традиции, он и получил бессмертие после завершения земной жизни, он все же воспринимался древними не как бог, а как герой. Поэтому, если Геродот причисляет скифского Геракла-Таргитая к богам, мы вправе предположить, что сущность этого персонажа не ограничивалась функциями первочеловека и культурного героя. Семантика образа Таргитая как божества реконструируется на основании сопоставления комплекса письменных и археологических данных с привлечением сравнительного материала из общеарийского мифологического арсенала.

Историками религии прочно установлена связь образа водоплавающей птицы с мифом о создании вселенной. Этот сюжет распространен чрезвычайно широко – его ареал включает значительную часть Старого и Нового Света. В большинстве случаев он выступает в виде мотива ныряния за землей, т. е. за материалом для творения мира, в глубь первичной воды – озера, моря, океана [Золотарев 1964: 278 – 279]. В мифах отчетливо прослеживается участие в этом акте творения двух персонажей: с одной стороны, того, по чьему велению это ныряние производится, т. е. единого бога в монотеистических религиях или верховного божества в политеистических системах, а с другой стороны – собственно ныряющего, также имеющего божественную сущность, но занимающего в иерархии богов более скромное место. Именно этот последний персонаж и выступает обычно в облике водоплавающей птицы [41]. А. М. Золотарев [1964: 279] локализовал формирование этого чрезвычайно широко представленного мифа в азиатской среде и связывал его распространение с расселением народов монголоидной расы. Свой вывод он обосновывал, в частности, ссылкой на отсутствие этого мотива в Индии. Но в то самое время, когда писалась работа А. М. Золотарева, Э. Шредер предпринял попытку толкования образа водоплавающей птицы в индоиранских религиях. Он пришел к выводу, что в индоиранской религиозной традиции отчетливо прослеживается противопоставление двух образов: водоплавающей птицы, с одной стороны, и хищной птицы (орла, сокола) или орлиноголового грифона – с другой, причем второй символизирует высший мир, мир богов, тогда как первый олицетворяет мир телесный, смертный [Schroeder 1938: 17 сл.]. Недавно это толкование было существенно подкреплено Ю. А. Рапопортом на основе привлечения большого числа текстов и изобразительных памятников [42]. Среди данных источников, отражающих этот комплекс представлений, особенно выразительно указание «Авесты», что закон Ахура Мазды на землю, в мир людей, приносит птица Каршипт («Видевдат», II, 42), которая на основании целого ряда данных, приведенных Ю. А. Рапопортом, может толковаться как птица водоплавающая, в частности утка.

Возвращаясь к скифской генеалогической легенде, мы видим широкую популярность образа змееногой богини – Апи в изобразительных памятниках Северного Причерноморья (сводку этих изображений см.: [Артамонов 1961: 65 – 73; Петров, Макаревич 1963: 23 сл., рис. 1]). Для нас наибольший интерес представляют прорезные нашивные бляшки из кургана Куль-оба и близкие к ним изображения из станицы Лабинской [Шелов 1950: 65, рис. 18, 5] и из склепа № 1012 Херсонесского некрополя [Пятышева 1971: 97 – 98, 102, рис. 2, 2 и 6]. От всех прочих эти изображения отличаются существенной деталью: кроме змеевидной нижней части тела они имеют двух змей, растущих из плеч богини, что, как уже отмечалось, соответствует описанию богини в версии ВФ [38].

Изображениям змееногой богини из Северного Причерноморья свойственна одна особенность, требующая специального анализа. Версия Эп именует эту героиню Ехидной; то же мы находим у Помпония Мелы, указывающего, что «басилиды ведут свое происхождение от Геркулеса и Ехидны» (Pomp. Mela, II, 11). Эти факты, равно как и описание богини в версиях Г-II, ВФ и ДС, позволяют думать, что древние авторы представляли эту богиню близкой по облику к полиморфным существам античной мифологии, имеющим змеиную нижнюю часть тела, т. е. полагали, что от пояса у нее начинался змеиный хвост. Такими представлялись грекам и изображались в греческом искусстве и сама Ехидна и другие сходные существа античной мифологии – Эрихтоний, Кекроп и т. д. Иконография скифской богини демонстрирует, однако, совершенно иной образ. Во всех случаях мы видим персонаж, верхняя часть тела которого имеет женский облик, а нижняя – вид сложной пальметы с разведенными в разные стороны концами, из которых одни трактованы в виде змей и имеют змеиные головы, а другие представляют растительные побеги. Как правило, змееголовые концы располагаются по краям пальметы, а растительные ближе к середине (в редких случаях, например на ручках серебряного блюда из Чертомлыка, вся пальмета имеет растительный облик, без наличия змеиного мотива).

Такая трактовка облика богини заставляет высказать предположение, что в ее изображениях слились воедино две иконографические схемы, соответствующие ее двойной сущности. Хтоническое начало, воплощением которого является скифская богиня, нашло выражение в змеевидном оформлении некоторых лепестков пальметы, но сама эта пальмета с разведенными на две стороны концами скорее всего должна рассматриваться как переосмысление известного в передневосточном искусстве с древнейших времен мотива рождения. Вполне антропоморфная натуралистическая трактовка такого сюжета известна, например, на луристанских памятниках, изображающих роженицу с разведенными ногами, между которыми помещена голова порождаемого существа [Ghirshman 1964, рис. 57]. Связь этого мотива с мифологической сущностью скифской богини, выступающей в роли прародительницы и одновременно олицетворения плодоносящей силы земли, не вызывает сомнений. Именно этот мотив должны символизировать растительные побеги, произрастающие из ее лона. Разведенные же в стороны змеевидные концы, вполне соответствующие представлению скифов об облике богини, заменяют ноги роженицы антропоморфных изображений. Таким образом, иконография скифской богини отражает всю семантику ее образа – и связь с хтонической стихией, воплощенную в змеином мотиве, и идею плодородия, порождения – в полном соответствии с тем, что говорилось выше о двойной сущности этого божества. Поэтому вряд ли возможно строгое разграничение растительного и змеиного мотивов в изображениях богини [ср.: Петров, Макаревич 1963: 25].

Итак, сущностью первого звена скифской мифической генеалогии является брак мужского небесного бога с богиней земли и вод, т. е. с нижним миром. Мотив этот вполне отчетливо отражен в версиях Г-I, ВФ и ДС. Учитывая же установленное выше тождество женского персонажа I и II горизонтов и легко восстанавливаемое из контекста наличие Зевса в качестве персонажа I горизонта версий Г-II и Эп, то же содержание достаточно ясно реконструируется для этих двух версий. От такого космического брака рождается центральный персонаж генеалогической легенды, к анализу образа которого мы теперь и переходим.

Этот персонаж, помещаемый в генеалогии между Зевсом и братьями, кладущими начало разделению общества на отдельные ветви, представлен во всех версиях легенды, кроме версии ВФ, где, как уже указывалось, он или слился с образом самого Зевса-Юпитера, или просто пропущен при изложении. Именуется он в раз-личных версиях легенды по-разному:

Как уже указывалось многочисленными исследователями, в именовании этого персонажа Гераклом наиболее ярко проявилась эллинизация скифского мифа. О причинах его отождествления именно с этим популярным героем греческих легенд в литературе сказано достаточно [см. прежде всего: Граков 1950]. Выше я уже коротко касался этого вопроса, и останавливаться на нем вновь нет необходимости. Сам факт широкого распространения такого отождествления (версии Г-II и Эп, цитированный пассаж Помпония Мелы) свидетельствует о большой типологической близости этих мифологических персонажей. Поэтому именование героя скифской легенды Гераклом дает определенные основания для реконструкции некоторых связанных с ним мотивов, столь скудно представленных в имеющихся источниках. Существенным элементом анализа этого образа явилось бы, однако, установление подлинного имени, которое он носил в скифском мифе. Что касается имени Скиф, которым он обозначается в версии ДС, то с равным основанием можно предложить два толкования. Оно может быть подлинным именем интересующего нас персонажа в одной из бытовавших в Скифии традиций, в которой он выступал в качестве эпонима возводимого к нему в мифической генеалогии народа. Но эпонимом его могли сделать и греческие авторы – Диодор или его источник. Подлинное имя этого персонажа, ничего не говорящее греческой аудитории, они могли заменить именем возводимого к нему народа. Во всяком случае, как бы мы ни объяснили появление имени Скиф в версии ДС, этот факт, учитывая, что этимология самого этнонима окончательно не установлена, ничего не может прибавить к нашему пониманию образа героя легенды, кроме и без того ясного факта, что он понимался как родоначальник народа. Во избежание разнобоя я в дальнейшем всюду обозначаю героя горизонта II скифской легендарной генеалогии именем Таргитай, сохраненным версией Г-I.

Основной характерной чертой этого персонажа является то, что он выступает в роли первого человека. Этот мотив очень отчетливо проявляется в версии Г-I, где Таргитай прямо именуется первым человеком и указывается, что до его рождения земля, получившая впоследствии название Скифии, была безлюдной пустыней. С этим указанием перекликается содержание версии Г-II, также рассказывающей о пустынности Скифии до прихода в нее Геракла и о том, что обитавшая здесь змееногая богиня одна владела всей страной. Прародителем причерноморских народов, ведущих через него свое происхождение непосредственно от богов, выступает Геракл и в версии Эп. Лишь в рассказе Диодора мотивы рождения героя от брака Зевса и змееногой богини и разделения скифов на две ветви, происходящие от двух сыновей этого героя и названные по их именам, не трактуются как начальный эпизод скифской истории, а возникают где-то в середине повествования. Объяснить эту особенность версии ДС трудно. Она может отражать тот факт, что легенда о союзе Зевса со змееногой девой и об их потомках сложилась у скифов уже в процессе их расселения из мест первоначального обитания. В таком случае возможно заимствование ее у какого-то иного народа. Но не исключено, что это просто композиционный прием самого Диодора, пытающегося сплести в единую ткань мифы и реальные исторические сюжеты (ср.: Diod. II, 44 – об эпизоде женовластия у скифов и о происхождении амазонок) и делающего это недостаточно логично. Более вероятным представляется второе толкование. Во всяком случае, и в этой версии легенды герой, носящий имя Скиф, понимается как предок всех скифов в самом широком понимании, т. е. народа, обитающего на пространстве от Фракии до Индии.

Таким образом, представляется достаточно обоснованным вывод, что во всех версиях легенды сын Зевса и змееногой богини понимается как герой-первопредок, первый человек, родоначальник того народа, среди которого эта легенда обращается. Такая фигура весьма типична для мифологических циклов древности начиная с первобытной эпохи. Однако сущность образа подобного героя в мифе обычно двоякая: он не только предок, но и культурный герой. «Первым героем в фольклоре доклассового общества был так называемый культурный герой-первопредок, генетически связанный с этиологическим мифом. Этот персонаж рано стал центром широкой эпической циклизации… Сказания о культурных героях в мифологических и сказочных образах обобщали опыт племени и его исторические воспоминания, спроецированные в доисторическую мифологическую эпоху первотворения» [Мелетинский 1963: 93]. Черты культурного героя долго сохраняются в образе мифического первочеловека и после завершения этапа первобытности, в рамках развитой мифологии классового общества.

На вероятность объединения в Таргитае функций родоначальника и героя-цивилизатора, вершителя подвигов и победителя чудовищ, создателя мирового порядка указывал в свое время Б. Н. Граков [1950: 13]. Он же выделил целый ряд изображений на скифских древностях, воплощавших, по-видимому, подвиги «скифского Геракла» [39]. Среди них существенное место занимает победа над неким хищником кошачьей породы, аналогичная победе эллинского Геракла над Немейским или Киферонским львом и послужившая одним из оснований для отождествления скифского и греческого героев. Указания на эту сторону деятельности Таргитая содержатся не только в изобразительных памятниках, но и в сохранившихся версиях скифской легенды. В версии Г-II Геракл приходит в Скифию, гоня перед собой быков Гериона. О том, что деталь эта в скифском мифе не случайна, уже писали многие исследователи [Миллер 1887: 128; Толстов 1948: 295; 1966: 236]. Свидетельствует об этом и «мифическая география», специально оговоренная Геродотом: по его словам, Герион обитает на крайнем Западе, за Геракловыми столбами. Следовательно, путь с его острова в Элладу лежит отнюдь не через Скифию. Поэтому ясно, что упоминание о быках Гериона у Геродота не было случайным заимствованием из греческого мифа, а составляло существенную деталь скифской легенды. То же позволяет предположить указание Фирмика Матерна, автора IV в. н. э., замечающего, что в иранской религии существовал единый культ мужского божества, которое понималось как «угоняющее быков», и женского божества со змеями, что составляет прямую аналогию Гераклу с быками Гериона и его змееногой супруге в скифской легенде [Миллер 1887: 129]. (К очень важному указанию Фирмика, что оба эти персонажа суть двуединое воплощение огня, нам еще придется вернуться.) По предположению В. Миллера [1887: 128], упоминание быков Гериона в Геродотовом изложении скифского мифа отражает тот факт, что Таргитай – божество, атрибутом которого были быки [см. также: Толстов 1948: 295]. Думается, однако, что здесь существенно не только упоминание самих быков, но и связь их с Герионом как указание на то, что брак Таргитая со змееногой богиней осуществился после победы его над неким чудовищем. Обитающий на крайнем Западе, в месте, где спускается в океан Гелиос, ужасный трицефал Герион есть достаточно очевидное воплощение хтонического мира. И. И. Толстой [1966: 236] совершенно справедливо сопоставил указанный мотив версии Г-II с рассказом версии Эп о победе Геракла над Араксом и о последовавшем за ней браке героя с дочерью Аракса Ехидной. Поскольку Аракс – несомненное воплощение водной стихии, которая, как мы видели выше, в скифской мифологии связывалась с нижним миром, мотив победы Геракла над хтоническим чудовищем, лишь предполагаемый для версии Г-II, в версии Эп находит прямое отражение [40].

Вполне вероятной представляется и гипотеза, что вариантом то-го же скифского мифа является рассказ Страбона (XI, II, 10), связанный с боспорским культом Афродиты, владычицы Апатура. Он повествует, что, когда на богиню напали некие гиганты, она спрятала Геракла в пещере и заманивала туда поодиночке своих врагов, которых герой убивал. Неоднократно отмечалось, что отраженные в этом рассказе борьба Геракла с чудовищами и участие в этой борьбе богини, обитающей в пещере, перекликаются со скифскими сказаниями о Таргитае и змееногой богине [Толстой 1966: 236 – 237; Артамонов 1961: 65]. Вполне возможно, что рассказ Страбона также принадлежит к циклу сказаний о цивилизаторской деятельности Тарги-тая-Геракла.

В. Ф. Гайдукевич [1949: 212] полагал, что эпитет боспорской богини Άπατούρου μ,εΜουσα и название ее святилища ^Κ-ηάτουοον следует возводить к названию широко распространенного в ионийском мире праздника Άπάτούρια, хотя н отмечал, что именно с Афродитой этот праздник больше нигде не связывался. Действительно, название праздника и эпитет богини очень близки. Но при таком толковании остается все же неясным, почему Страбон для объяснения этого эпитета прибегал к псевдоэтимологнческпм выкладкам (он возводил его к корню 'απάττ; – «обман»), основанным на сугубо местном предании. Если же этот эпитет являлся осмыслением греческими колонистами местного мифологического персонажа и его туземного имени [см.: Ельницкий 1960: 49], то возможно, что оно реконструируется следующим образом. Как указывалось, скифская змееногая богиня, обитающая в пещере, носила, по всей видимости, имя Апи. Не отражено ли в названии боспорского святилища имя этой же богини [см.: Артамонов 1961: 83], снабженное эпитетом tura – «быстрый», засвидетельствованным, кстати, в Причерноморье применительно к водному источнику в виде гидронима Tugag – Днестр [Абаев 1949: 185]? Тогда развернутый скифский теоним должен звучать как āpitura, āpatura – «быстрая вода», в полном соответствии с законами скифского словообразования, знающего многочисленные примеры инверсии, т. е. помещения определения после определяемого слова [Абаев 1949: 231 – 235]. В таком случае отождествление этой богини на Боспоре с Афродитой, тогда как, по Геродоту, Апи тождественна Гее, а Афродите соответствует скифская Аргимпаса, может служить лишним доказательством того, что отождествление скифских и эллинских богов в рассказе Геродота осуществлено самим отцом истории, а не отражает традицию, общепринятую в среде припонтийских греков [см. также: Жебелев 1953: 31].

Победа скифского героя над каким-то хтоническим чудовищем, тесно связанным с водной стихией, и присвоение его быков – мотив, обнаруживающий значительную близость к циклу древнеиндийских мифов о победах Индры над различными демонами и об освобождении в результате этих побед водных потоков и скота [сводку источников по этому сюжету см.: Venkatasubbiah 1965]. Недавно опубликованная работа В. В. Иванова и В. Н. Топорова [1974] продемонстрировала широкое индоевропейское распространение этого сюжета, составными элементами которого выступают: божество нижнего мира, рисующееся зачастую в змеевидном облике; похищение им скота и укрывание его в пещере; поединок этого персонажа с божеством верха, Богом грозы; освобождение вследствие этого поединка вод и скота. Следует отметить, что в скифском мифе этот сюжет как бы дублируется. Кроме косвенных указаний на победу Геракла-Таргитая над водным (хтоническим) чудовищем и на освобождение быков, здесь же развернут рассказ об укрывании змееногой богиней в пещере, где она обитает, коней самого Геракла и о возвращении им этих коней, правда, не путем победы в поединке, а ценой вступления в брачную связь (версия Г-II нашей легенды).

Итак, образ Таргитая реконструируется в следующем виде. Рожденный от союза Папая и Али, т. е. от брака неба и земли, Таргитай – первый человек скифской мифологии. Как культурный герой он совершает ряд подвигов, в том числе побеждает различных чудовищ, порожденных хтонической стихией. Вступив затем в брак с собственной матерью-землей, он становится отцом трех (двух) сыновей, родоначальников различных ветвей скифского народа. Заслуживает, однако, внимания такая деталь: Геродот не только упоминает Геракла как героя скифской легенды, но и называет его среди семи богов скифского пантеона. Если наличие в скифской мифологии образа первого человека, культурного героя находит самые широкие аналогии в других религиозно-мифологических системах, то причисление этого персонажа к богам – черта необычная. Образ первочеловека, как правило, четко отграничивается от пантеона. Не составляет в этом плане исключения и эллинский аналог скифского героя – Геракл, мыслившийся как родоначальник дорян. Хотя, согласно традиции, он и получил бессмертие после завершения земной жизни, он все же воспринимался древними не как бог, а как герой. Поэтому, если Геродот причисляет скифского Геракла-Таргитая к богам, мы вправе предположить, что сущность этого персонажа не ограничивалась функциями первочеловека и культурного героя. Семантика образа Таргитая как божества реконструируется на основании сопоставления комплекса письменных и археологических данных с привлечением сравнительного материала из общеарийского мифологического арсенала.

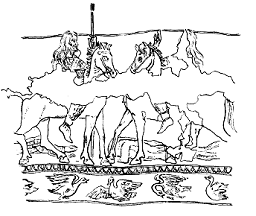

Рис. 6. Ритон из кургана Карагодеуашх

Прежде всего обращает на себя внимание одна деталь интерпретированного выше изображения на сосуде из Гаймановой могилы. Персонаж, трактуемый мной как Таргитай, представлен здесь в сопровождении слуги, подносящего ему какую-то птицу, скорее всего гуся [Бiдзiля 1971: 54]. Момент этот, возможно, не заслуживал бы специального внимания и мог рассматриваться как незначительная бытовая деталь, если бы мотив утки, гуся и других водоплавающих птиц не был столь широко распространен в скифском искусстве, преимущественно на предметах, безусловно имевших культовое назначение. Прежде всего следует упомянуть серию ритуальных сосудов, украшенных изображениями плавающих и ныряющих за рыба-ми уток. К ней принадлежит серебряный шаровидный сосуд из Куль-обы, чрезвычайно близкий ему сосуд из кургана Патиниотти, чаши с горизонтальными ручками из Чмыревой могилы. Аналогичные сцены представлены на карагодеуашхском ритоне, где они располагаются в виде узкого фриза под известной инвеститурной группой (рис. 6). Изображения водоплавающих птиц в большом числе встречаются и на других скифских предметах, ритуальное назначение которых не столь очевидно, – булавках, серьгах, деталях головных уборов. Такое многократное повторение заставляет считать, что образ водоплавающей птицы был в скифском мире устойчивым религиозным символом. Его значение выясняется при привлечении сравнительного материала из других религий индоиранского мира.Историками религии прочно установлена связь образа водоплавающей птицы с мифом о создании вселенной. Этот сюжет распространен чрезвычайно широко – его ареал включает значительную часть Старого и Нового Света. В большинстве случаев он выступает в виде мотива ныряния за землей, т. е. за материалом для творения мира, в глубь первичной воды – озера, моря, океана [Золотарев 1964: 278 – 279]. В мифах отчетливо прослеживается участие в этом акте творения двух персонажей: с одной стороны, того, по чьему велению это ныряние производится, т. е. единого бога в монотеистических религиях или верховного божества в политеистических системах, а с другой стороны – собственно ныряющего, также имеющего божественную сущность, но занимающего в иерархии богов более скромное место. Именно этот последний персонаж и выступает обычно в облике водоплавающей птицы [41]. А. М. Золотарев [1964: 279] локализовал формирование этого чрезвычайно широко представленного мифа в азиатской среде и связывал его распространение с расселением народов монголоидной расы. Свой вывод он обосновывал, в частности, ссылкой на отсутствие этого мотива в Индии. Но в то самое время, когда писалась работа А. М. Золотарева, Э. Шредер предпринял попытку толкования образа водоплавающей птицы в индоиранских религиях. Он пришел к выводу, что в индоиранской религиозной традиции отчетливо прослеживается противопоставление двух образов: водоплавающей птицы, с одной стороны, и хищной птицы (орла, сокола) или орлиноголового грифона – с другой, причем второй символизирует высший мир, мир богов, тогда как первый олицетворяет мир телесный, смертный [Schroeder 1938: 17 сл.]. Недавно это толкование было существенно подкреплено Ю. А. Рапопортом на основе привлечения большого числа текстов и изобразительных памятников [42]. Среди данных источников, отражающих этот комплекс представлений, особенно выразительно указание «Авесты», что закон Ахура Мазды на землю, в мир людей, приносит птица Каршипт («Видевдат», II, 42), которая на основании целого ряда данных, приведенных Ю. А. Рапопортом, может толковаться как птица водоплавающая, в частности утка.