Страница:

Но ведь это мы делим животных на дискретные виды. Согласно эволюционным представлениям о жизни, между всеми видами должны были существовать промежуточные формы, хотя большинство их уже вымерло, упростив нам обряд раздачи имен. Но вымерли далеко не все. Мой оппонент-юрист удивился бы (и был бы, я надеюсь, заинтригован), если бы узнал о так называемых “кольцевых видах”. Самые известные из них – это кольцо серебристых чаек и клуш. В Британии это отчетливо различающиеся виды, совсем по-разному окрашенные. Любой без труда отличит их друг от друга. Но если двигаться по ареалу серебристых чаек вокруг Северного полюса в западном направлении, до Северной Америки, а затем через Аляску и Сибирь обратно в Европу, мы отметим примечательный факт. “Серебристые чайки” постепенно становятся все меньше похожи на серебристых чаек и все больше похожи на клуш. В итоге оказывается, что наши европейские клуши на деле находятся на противоположном конце кольца, которое начинается с наших серебристых чаек. На каждом участке кольца эти птицы достаточно похожи на своих соседей, чтобы скрещиваться с ними. Исключение составляют концевые участки этого непрерывного ряда, сходящиеся в Европе. Здесь серебристые чайки и клуши никогда не скрещиваются друг с другом, хотя они и связаны огибающим планету непрерывным рядом скрещивающихся собратьев. Единственное, чем необычны такие кольцевые виды, это тем, что промежуточные стадии между ними по-прежнему существуют. Все пары близких видов могли когда-то быть кольцевыми видами. Когда-то промежуточные формы между ними должны были существовать. Просто в большинстве случаев к нашему времени они уже вымерли.

Юрист, приученный к дискретному мышлению, настаивает на том, чтобы относить каждую особь к какому-либо определенному виду. Он не допускает возможности, что особь может находиться посередине между двумя видами или на одной десятой пути от вида A до вида B. Сторонники движения “за жизнь” (pro-life) и другие участники бессмысленных споров о том, на каком именно этапе своего развития эмбрион “становится человеком”, демонстрируют то же дискретное мышление. Этим людям бесполезно объяснять, что в зависимости от того, какие свойства человека вас интересуют, эмбрион может быть “человеком наполовину” или “человеком на одну сотую”. Для дискретного мышления “человек” – понятие абсолютное. Никаких полумер нет и быть не может. И вот это – источник многих зол.

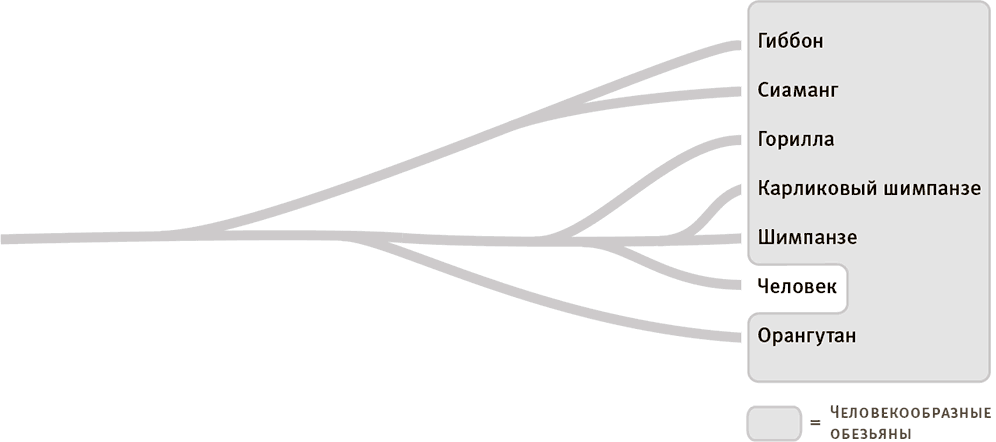

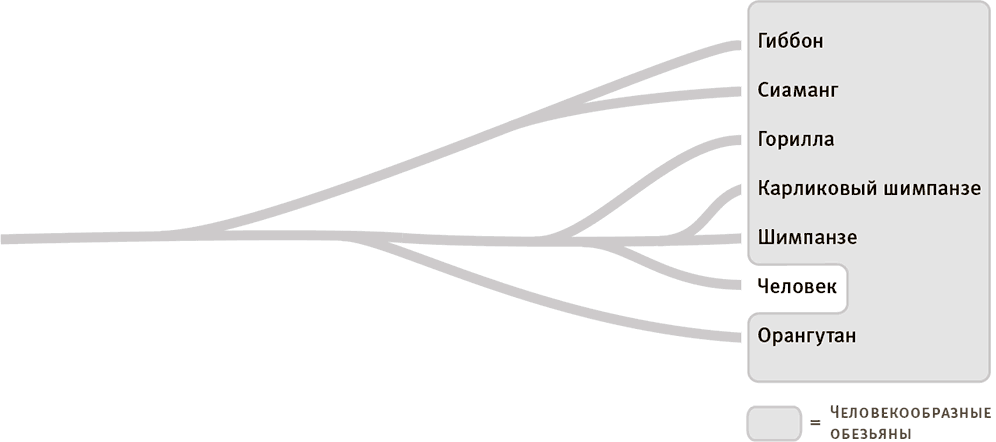

Термином “человекообразные обезьяны” (apes) обычно называют шимпанзе, горилл, орангутанов, гиббонов и сиамангов. Мы признаем, что похожи на человекообразных обезьян, но редко осознаем, что мы тоже человекообразные обезьяны. Наши общие предки с шимпанзе и гориллами жили намного позже, чем их общие предки с азиатскими человекообразными – гиббонами и орангутанами. Не существует такой естественной группы, которая включала бы шимпанзе, горилл и орангутанов, но не включала бы людей. Искусственность понятия “человекообразные обезьяны” в его обычном смысле, исключающем людей, видна из следующей диаграммы. На генеалогическом древе человекообразных обезьян люди находятся в самой гуще ветвей. Закрашенная область показывает искусственность традиционного понимания “человекообразных обезьян”.

На самом деле мы не просто человекообразные обезьяны – мы африканские человекообразные обезьяны. Группа “африканские человекообразные обезьяны”, если произвольно не исключать из нее людей, будет естественной группой. В закрашенной области нет никаких “изъятий”.

Все когда-либо существовавшие африканские человекообразные обезьяны (мы в том числе) связаны друг с другом неразрывными цепями родства. То же самое можно сказать и обо всех когда-либо существовавших животных и растениях, но там эти цепи гораздо длиннее. Согласно молекулярным данным, наш последний общий предок с шимпанзе жил (в Африке) от пяти до семи миллионов лет назад. По эволюционным меркам это не так много.

Бывают такие акции, во время которых тысячи людей берутся за руки и образуют живую цепь, например от одного побережья Соединенных Штатов до противоположного, в поддержку какой-нибудь кампании или благотворительной организации. Давайте представим себе такую цепь, протянутую вдоль экватора через нашу родину – через Африку. Пусть это будет особая цепь, в которой будут стоять дети и их родители (чтобы это представить, нам придется обмануть время). Вы на юге Сомали, стоите на берегу Индийского океана, лицом к северу, и сжимаете в левой руке правую руку своей матери. Она, в свою очередь, держит за руку свою мать – вашу бабушку. Ваша бабушка держит за руку свою мать, и так далее. Эта живая цепь тянется от океанского побережья в заросли кустарников, на запад – в сторону границы с Кенией.

Сколько нам придется пройти вдоль этой цепи, пока мы не дойдем до нашего общего предка с шимпанзе? На удивление мало. Если считать, что один человек занимает один ярд, мы придем к нашему с шимпанзе общему предку меньше чем через триста миль. Мы едва только начали пересекать континент – не прошли еще и половины пути до Восточно-Африканской рифтовой долины. Наша древняя прародительница стоит далеко к востоку от горы Кения и держит за руку целую цепь своих прямых потомков, которая заканчивается вами – на побережье Сомали.

За правую руку прародительницу держит ее дочь, от которой происходим все мы. Теперь наша прародительница поворачивается на восток, к побережью, и левой рукой берет руку другой своей дочери, от которой происходят все шимпанзе (конечно, это мог быть сын, но давайте для простоты опять представим себе только предков женского пола). Две сестры держат мать за руки. Теперь представим, что вторая дочь, прародительница шимпанзе, берет за руку свою дочь – и образуется новая цепь, которая тянется обратно к побережью. Двоюродные, троюродные и так далее сестры стоят рядом. К тому времени, когда вторая цепь достигнет моря, она будет состоять из современных шимпанзе. Вы стоите лицом к лицу со своей сестрой-шимпанзе и связаны с ней неразрывной цепью матерей, держащих за руки дочерей. Если вы пройдете вверх вдоль цепи как офицер вдоль шеренги солдат: мимо Homo erectus, Homo habilis, быть может мимо Australopithecus afarensis – и обратно вниз вдоль другой ее половины (промежуточные звенья со стороны шимпанзе остаются безымянными, потому что ископаемых остатков пока не удалось найти), вы нигде не встретите никакой отчетливой дискретности. Дочери будут так же сильно (или так же мало) похожи на своих матерей, как это всегда бывает. Матери будут любить своих дочерей и испытывать к ним материнские чувства, как это всегда и бывает. И эта живая цепь, неразрывно связывающая нас с шимпанзе, будет так коротка, что лишь ненамного удалится от побережья Африки, нашего родного континента.

Наша сложенная вдвое цепь из африканских человекообразных обезьян, протянутая во времени, являет собой что-то вроде кольца из чаек в пространстве, с той разницей, что в случае обезьян промежуточные стадии уже мертвы. Я клоню к тому, что с моральной точки зрения должно быть непринципиально, мертвы они или нет. Что если бы они не были мертвы? Что если бы удалось выжить ряду переходных форм, достаточному, чтобы связать нас с современными шимпанзе живой цепью не просто особей, держащихся за руки, а особей, скрещивающихся друг с другом? Помните песню “Я с тем танцевала, кто с той танцевал, кто раз танцевала с принцем Уэльским”? Мы не можем (успешно) скрещиваться с современными шимпанзе, но будь у нас всего горстка промежуточных форм, и мы могли бы спеть: “Я с тем размножалась, кто с той размножался, кто раз с шимпанзе размножалась”.

То, что этой горстки промежуточных форм больше нет, просто случайность. (Счастливая случайность, с некоторых точек зрения, но что до меня, то я был бы несказанно рад увидеть эти формы.) Если бы не эта случайность, наши законы и моральные принципы были бы совсем другими. Стоит нам найти единственного выжившего представителя этих форм, скажем реликтового австралопитека в лесу Будонго, и вся наша замечательная система этических норм рассыплется в прах. Границы, служащие нам для сегрегации нашего мира, разлетятся на мелкие куски. Расизм сольется с видовым шовинизмом в одно запутанное и ожесточенное целое. Апартеид приобретет для тех, кто в него верит, новый и, возможно, более актуальный смысл.

Но почему, мог бы спросить специалист по этике, это должно нас так волновать? Разве одно лишь дискретное мышление заставляет нас воздвигать барьеры? Что с того, что выжившие представители непрерывного ряда африканских человекообразных обезьян оставляют нам удобный разрыв между родом Homo и родом Pan? Ведь наше обращение с животными в любом случае не должно определяться тем, можем ли мы с ними скрещиваться. Если мы хотим оправдать свои двойные стандарты, если общество согласно с тем, что люди заслуживают лучшего обращения, чем, например, коровы (говядину можно готовить и есть, а человечину нельзя), для этого нужны основания получше родства. Действительно, эволюционно люди далеки от коров, но разве не важнее то, что мы мозговитее? Или (лучше), вслед за Иеремией Бентамом, сказать: разве не важнее, что люди в большей степени способны страдать? Или сказать, что коровы, даже если они страдают от боли не меньше, чем люди (какие, спрашивается, есть основания считать, что меньше?), не знают, что их ждет? Предположим, что у осьминогов в ходе эволюции развились мозг и чувства, сравнимые с нашими. Это вполне могло произойти. Одна эта возможность уже показывает непринципиальность родства. Так какой же смысл, спросит специалист по этике, подчеркивать непрерывность нашей связи с шимпанзе?

Да, в идеале нам, наверное, следовало бы найти лучшие основания, нежели родство, чтобы, например, предпочитать питание мясом других животных каннибализму. Но печальный факт состоит в том, что в настоящее время мораль зиждется почти исключительно на дискретном императиве видового шовинизма.

Если бы кому-то удалось вывести гибрид шимпанзе и человека, эта новость вызвала бы всеобщий шок. Епископы понесли бы околесицу, юристы потирали бы руки в предвкушении поживы, политики-консерваторы метали бы громы и молнии, а социалисты не знали бы, где им строить свои баррикады. Ученый, который это сделал, стал бы изгоем общества, проклинаемым проповедниками и желтой прессой, осужденным, быть может, фетвой какого-нибудь аятоллы. Это навсегда изменило бы политику, теологию, социологию и большинство направлений философии. В мире, который так потрясло бы столь незначительное событие, как гибридизация, действительно торжествует видовой шовинизм и правит дискретное мышление.

Я доказывал здесь прискорбность воздвигаемого в наших мыслях дискретного разрыва между людьми и “человекообразными обезьянами”. Я также доказывал, что нынешнее положение этого почитаемого разрыва условно и определяется эволюционной случайностью. Если бы случайности выживаний и вымираний были другими, этот разрыв проходил бы в другом месте. К этическим принципам, основанным на прихоти случайностей, не следует относиться с таким почтением, будто они незыблемы и вечны.

Наука, генетика и этика

Генетика

Юрист, приученный к дискретному мышлению, настаивает на том, чтобы относить каждую особь к какому-либо определенному виду. Он не допускает возможности, что особь может находиться посередине между двумя видами или на одной десятой пути от вида A до вида B. Сторонники движения “за жизнь” (pro-life) и другие участники бессмысленных споров о том, на каком именно этапе своего развития эмбрион “становится человеком”, демонстрируют то же дискретное мышление. Этим людям бесполезно объяснять, что в зависимости от того, какие свойства человека вас интересуют, эмбрион может быть “человеком наполовину” или “человеком на одну сотую”. Для дискретного мышления “человек” – понятие абсолютное. Никаких полумер нет и быть не может. И вот это – источник многих зол.

Термином “человекообразные обезьяны” (apes) обычно называют шимпанзе, горилл, орангутанов, гиббонов и сиамангов. Мы признаем, что похожи на человекообразных обезьян, но редко осознаем, что мы тоже человекообразные обезьяны. Наши общие предки с шимпанзе и гориллами жили намного позже, чем их общие предки с азиатскими человекообразными – гиббонами и орангутанами. Не существует такой естественной группы, которая включала бы шимпанзе, горилл и орангутанов, но не включала бы людей. Искусственность понятия “человекообразные обезьяны” в его обычном смысле, исключающем людей, видна из следующей диаграммы. На генеалогическом древе человекообразных обезьян люди находятся в самой гуще ветвей. Закрашенная область показывает искусственность традиционного понимания “человекообразных обезьян”.

На самом деле мы не просто человекообразные обезьяны – мы африканские человекообразные обезьяны. Группа “африканские человекообразные обезьяны”, если произвольно не исключать из нее людей, будет естественной группой. В закрашенной области нет никаких “изъятий”.

Все когда-либо существовавшие африканские человекообразные обезьяны (мы в том числе) связаны друг с другом неразрывными цепями родства. То же самое можно сказать и обо всех когда-либо существовавших животных и растениях, но там эти цепи гораздо длиннее. Согласно молекулярным данным, наш последний общий предок с шимпанзе жил (в Африке) от пяти до семи миллионов лет назад. По эволюционным меркам это не так много.

Бывают такие акции, во время которых тысячи людей берутся за руки и образуют живую цепь, например от одного побережья Соединенных Штатов до противоположного, в поддержку какой-нибудь кампании или благотворительной организации. Давайте представим себе такую цепь, протянутую вдоль экватора через нашу родину – через Африку. Пусть это будет особая цепь, в которой будут стоять дети и их родители (чтобы это представить, нам придется обмануть время). Вы на юге Сомали, стоите на берегу Индийского океана, лицом к северу, и сжимаете в левой руке правую руку своей матери. Она, в свою очередь, держит за руку свою мать – вашу бабушку. Ваша бабушка держит за руку свою мать, и так далее. Эта живая цепь тянется от океанского побережья в заросли кустарников, на запад – в сторону границы с Кенией.

Сколько нам придется пройти вдоль этой цепи, пока мы не дойдем до нашего общего предка с шимпанзе? На удивление мало. Если считать, что один человек занимает один ярд, мы придем к нашему с шимпанзе общему предку меньше чем через триста миль. Мы едва только начали пересекать континент – не прошли еще и половины пути до Восточно-Африканской рифтовой долины. Наша древняя прародительница стоит далеко к востоку от горы Кения и держит за руку целую цепь своих прямых потомков, которая заканчивается вами – на побережье Сомали.

За правую руку прародительницу держит ее дочь, от которой происходим все мы. Теперь наша прародительница поворачивается на восток, к побережью, и левой рукой берет руку другой своей дочери, от которой происходят все шимпанзе (конечно, это мог быть сын, но давайте для простоты опять представим себе только предков женского пола). Две сестры держат мать за руки. Теперь представим, что вторая дочь, прародительница шимпанзе, берет за руку свою дочь – и образуется новая цепь, которая тянется обратно к побережью. Двоюродные, троюродные и так далее сестры стоят рядом. К тому времени, когда вторая цепь достигнет моря, она будет состоять из современных шимпанзе. Вы стоите лицом к лицу со своей сестрой-шимпанзе и связаны с ней неразрывной цепью матерей, держащих за руки дочерей. Если вы пройдете вверх вдоль цепи как офицер вдоль шеренги солдат: мимо Homo erectus, Homo habilis, быть может мимо Australopithecus afarensis – и обратно вниз вдоль другой ее половины (промежуточные звенья со стороны шимпанзе остаются безымянными, потому что ископаемых остатков пока не удалось найти), вы нигде не встретите никакой отчетливой дискретности. Дочери будут так же сильно (или так же мало) похожи на своих матерей, как это всегда бывает. Матери будут любить своих дочерей и испытывать к ним материнские чувства, как это всегда и бывает. И эта живая цепь, неразрывно связывающая нас с шимпанзе, будет так коротка, что лишь ненамного удалится от побережья Африки, нашего родного континента.

Наша сложенная вдвое цепь из африканских человекообразных обезьян, протянутая во времени, являет собой что-то вроде кольца из чаек в пространстве, с той разницей, что в случае обезьян промежуточные стадии уже мертвы. Я клоню к тому, что с моральной точки зрения должно быть непринципиально, мертвы они или нет. Что если бы они не были мертвы? Что если бы удалось выжить ряду переходных форм, достаточному, чтобы связать нас с современными шимпанзе живой цепью не просто особей, держащихся за руки, а особей, скрещивающихся друг с другом? Помните песню “Я с тем танцевала, кто с той танцевал, кто раз танцевала с принцем Уэльским”? Мы не можем (успешно) скрещиваться с современными шимпанзе, но будь у нас всего горстка промежуточных форм, и мы могли бы спеть: “Я с тем размножалась, кто с той размножался, кто раз с шимпанзе размножалась”.

То, что этой горстки промежуточных форм больше нет, просто случайность. (Счастливая случайность, с некоторых точек зрения, но что до меня, то я был бы несказанно рад увидеть эти формы.) Если бы не эта случайность, наши законы и моральные принципы были бы совсем другими. Стоит нам найти единственного выжившего представителя этих форм, скажем реликтового австралопитека в лесу Будонго, и вся наша замечательная система этических норм рассыплется в прах. Границы, служащие нам для сегрегации нашего мира, разлетятся на мелкие куски. Расизм сольется с видовым шовинизмом в одно запутанное и ожесточенное целое. Апартеид приобретет для тех, кто в него верит, новый и, возможно, более актуальный смысл.

Но почему, мог бы спросить специалист по этике, это должно нас так волновать? Разве одно лишь дискретное мышление заставляет нас воздвигать барьеры? Что с того, что выжившие представители непрерывного ряда африканских человекообразных обезьян оставляют нам удобный разрыв между родом Homo и родом Pan? Ведь наше обращение с животными в любом случае не должно определяться тем, можем ли мы с ними скрещиваться. Если мы хотим оправдать свои двойные стандарты, если общество согласно с тем, что люди заслуживают лучшего обращения, чем, например, коровы (говядину можно готовить и есть, а человечину нельзя), для этого нужны основания получше родства. Действительно, эволюционно люди далеки от коров, но разве не важнее то, что мы мозговитее? Или (лучше), вслед за Иеремией Бентамом, сказать: разве не важнее, что люди в большей степени способны страдать? Или сказать, что коровы, даже если они страдают от боли не меньше, чем люди (какие, спрашивается, есть основания считать, что меньше?), не знают, что их ждет? Предположим, что у осьминогов в ходе эволюции развились мозг и чувства, сравнимые с нашими. Это вполне могло произойти. Одна эта возможность уже показывает непринципиальность родства. Так какой же смысл, спросит специалист по этике, подчеркивать непрерывность нашей связи с шимпанзе?

Да, в идеале нам, наверное, следовало бы найти лучшие основания, нежели родство, чтобы, например, предпочитать питание мясом других животных каннибализму. Но печальный факт состоит в том, что в настоящее время мораль зиждется почти исключительно на дискретном императиве видового шовинизма.

Если бы кому-то удалось вывести гибрид шимпанзе и человека, эта новость вызвала бы всеобщий шок. Епископы понесли бы околесицу, юристы потирали бы руки в предвкушении поживы, политики-консерваторы метали бы громы и молнии, а социалисты не знали бы, где им строить свои баррикады. Ученый, который это сделал, стал бы изгоем общества, проклинаемым проповедниками и желтой прессой, осужденным, быть может, фетвой какого-нибудь аятоллы. Это навсегда изменило бы политику, теологию, социологию и большинство направлений философии. В мире, который так потрясло бы столь незначительное событие, как гибридизация, действительно торжествует видовой шовинизм и правит дискретное мышление.

Я доказывал здесь прискорбность воздвигаемого в наших мыслях дискретного разрыва между людьми и “человекообразными обезьянами”. Я также доказывал, что нынешнее положение этого почитаемого разрыва условно и определяется эволюционной случайностью. Если бы случайности выживаний и вымираний были другими, этот разрыв проходил бы в другом месте. К этическим принципам, основанным на прихоти случайностей, не следует относиться с таким почтением, будто они незыблемы и вечны.

Наука, генетика и этика

Докладная для Тони Блэра

Членов правительства можно простить за то, что в ученых они видят прежде всего то разжигателей, то тушителей паники в обществе. В наши дни, если ученый выступает в газете, то обычно лишь затем, чтобы высказать свое веское суждение об опасности пищевых добавок, мобильных телефонов, загара или линий электропередач. Полагаю, это неизбежно, учитывая столь же простительную зацикленность граждан на личной безопасности, а также их склонность возлагать ответственность за нее на правительство. Но жаль, что ученым в итоге приходится выступать лишь в негативной роли. К тому же это создает обманчивое ощущение, что их авторитет определяется знанием фактов. На самом деле ученые замечательны не столько своими знаниями, сколько своим методом получения этих знаний – методом, которым любой человек может с успехом пользоваться.

Еще важнее то, что в итоге за рамками остается культурная и эстетическая ценность науки. Это выглядит так, как если бы некто встретился с Пикассо и посвятил весь разговор тому, как может быть опасно слизывать краску с кисти. Или встретился с Брэдманом[34] и говорил с ним только о том, какую защитную раковину лучше всего надевать под брюки. В науке, как и в живописи (или, как сказали бы некоторые, как и в крикете), есть своя высокая эстетика. В науке есть поэзия. Науке может быть свойственна духовность, даже религиозность в том смысле этого слова, который не связан со сверхъестественным.

В короткой докладной, конечно, нет смысла пытаться осветить эту тему всесторонне. Это в любом случае сделают на ваших служебных совещаниях. Вместо этого я решил выбрать несколько разных тем, которые считаю интересными, и посвятить им что-то вроде кратких зарисовок. Будь у меня больше места, я коснулся бы и других тем (таких как нанотехнологии, которые в XXI веке будут, подозреваю, у всех на слуху).

Еще важнее то, что в итоге за рамками остается культурная и эстетическая ценность науки. Это выглядит так, как если бы некто встретился с Пикассо и посвятил весь разговор тому, как может быть опасно слизывать краску с кисти. Или встретился с Брэдманом[34] и говорил с ним только о том, какую защитную раковину лучше всего надевать под брюки. В науке, как и в живописи (или, как сказали бы некоторые, как и в крикете), есть своя высокая эстетика. В науке есть поэзия. Науке может быть свойственна духовность, даже религиозность в том смысле этого слова, который не связан со сверхъестественным.

В короткой докладной, конечно, нет смысла пытаться осветить эту тему всесторонне. Это в любом случае сделают на ваших служебных совещаниях. Вместо этого я решил выбрать несколько разных тем, которые считаю интересными, и посвятить им что-то вроде кратких зарисовок. Будь у меня больше места, я коснулся бы и других тем (таких как нанотехнологии, которые в XXI веке будут, подозреваю, у всех на слуху).

Генетика

Сложно преувеличить то чувство интеллектуального восторга, которое царит в генетике со времени открытия Уотсона и Крика. Генетика стала, по сути, разделом информационных технологий. Генетический код точно так же, как компьютерные коды, имеет истинно цифровую природу. Это не какая-то смутная аналогия, а истина в буквальном смысле. Кроме того, в отличие от компьютерных кодов, генетический код универсален. В выпускаемых сегодня компьютерах используется целый ряд несовместимых друг с другом машинных языков, определяемых интегральной схемой процессора. Генетический же код, за немногими очень небольшими исключениями, идентичен у всех живых существ на нашей планете, от серных бактерий до гигантских секвой, от грибов до людей. Все живые существа, по крайней мере на нашей планете, “одной марки”.

Из этого следуют поразительные вещи. Это значит, что подпрограмму (а ген – это именно подпрограмма) можно копировать (copy) у одного вида и вставлять (paste) в другой, у которого она будет работать точно так же, как у первого вида. Именно поэтому известный ген “антифриза”, который изначально возник у арктических рыб, может защищать помидоры от морозов. Точно так же программист из НАСА, которому нужна удобная подпрограмма вычисления квадратных корней для ракетной системы наведения, может заимствовать ее из бухгалтерской электронной таблицы. Квадратный корень – он и есть квадратный корень. Подпрограмма, которая его рассчитывает, будет служить управлению ракетами ничуть не хуже, чем подготовке бизнес-планов.

Откуда же берется широко распространенная безотчетная враждебность, доходящая до отвращения, ко всем “трансгенным” заимствованиям? Подозреваю, что она восходит к ошибочным представлениям, сложившимся еще до открытия Уотсона и Крика. В их основе лежат трогательные, но ошибочные рассуждения, которые заставляют предполагать, что рыбьему гену может сопутствовать какой-то рыбий “дух”. Ведь должен же он нести в себе что-то рыбье? Ведь это “противоестественно” – помещать рыбий ген, который всегда “предназначался” лишь для работы в клетках рыбы, в чуждую ему среду клеток помидора! Но никто почему-то не считает, что подпрограмма для вычисления квадратных корней, которую используют в ракетной системе наведения, несет в себе некий “бухгалтерский дух”? Сама идея “духа” в этом смысле слова не просто ошибочна, но в корне ошибочна, и тем самым интересна. Кстати, отрадно сознавать, что большинство молодых людей в наши дни разбирается в компьютерных программах гораздо лучше тех, кто старше, и, должно быть, сразу бы меня поняли. Нынешний луддизм в отношении генной инженерии, быть может, умрет естественной смертью вместе с компьютерно безграмотным поколением.

Так что же, значит, опасения принца Чарльза, лорда Мелчетта[35] и их соратников не стоят ровным счетом ничего? Я бы не стал заходить так далеко, хотя я уверен в их неадекватности[36]. Аналогия с подпрограммой для вычисления квадратных корней, быть может, некорректна в следующем отношении. Что если для ракетной программы наведения нужен не квадратный корень, а другая функция, не совсем идентичная своему аналогу из области бухгалтерии? Предположим, что эти функции достаточно похожи, чтобы подпрограмму действительно можно было в целом заимствовать, но какие-то ее детали нуждались бы в тонкой настройке. В этом случае, возможно, если мы просто заимствуем подпрограмму в сыром виде, ракета полетит не туда. Возвращаясь к биологии, хотя гены и представляют собой однозначные цифровые подпрограммы, они не однозначны в том эффекте, который они оказывают на развитие организма, потому как при этом происходит их взаимодействие со средой – в том числе, что особенно важно, со средой, определяемой другими генами. Возможно, что рыбий ген “антифриза” дает оптимальный эффект лишь при взаимодействии с другими генами рыбы. Брошенный в чуждый генетический климат помидора, он может работать неправильно, если не произвести его тонкую настройку (что вполне осуществимо), чтобы связать его с собственными генами помидора.

Это значит, что обе стороны в этом споре могут обосновать свою позицию и, чтобы их рассудить, нужно вникнуть в тонкости дела. Специалисты по генной инженерии правы, утверждая, что мы можем сэкономить время и силы, воспользовавшись плодами миллионов лет научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, позволивших дарвиновскому естественному отбору разработать биологический антифриз (или какое угодно другое нужное нам свойство). Но предсказатели связанных с генной инженерией катастроф тоже были бы не так уж не правы, если бы смягчили свою позицию, отказавшись от эмоционального, нутром чувствуемого неприятия в пользу рационального призыва к проведению строгих проверок безопасности генетически модифицированных организмов. Ни один авторитетный ученый не стал бы противником такого призыва. Подобные проверки обязательно должны проходить все новые продукты, а не только генетически модифицированные.

Одна из опасностей истерии вокруг генетически модифицированных продуктов, во многом не осознаваемая сегодня, связана с тем, что не следует кричать “волк!”, когда волка нет. Я опасаюсь, что если громогласные предупреждения “зеленых” об опасности ГМО окажутся беспочвенными, это может помешать людям прислушиваться к другим, более серьезным предупреждениям. Эволюция устойчивости к антибиотикам у бактерий – страшный “волк”, опасность которого доказана. Но зловещая поступь этой несомненной опасности едва ли не тонет в хоре криков по поводу генетически модифицированных продуктов, опасность которых – не более чем предположение. Точнее говоря, генетические модификации, как и любые другие, хороши, если они производятся в хорошем направлении, и плохи, если в плохом – как и вся селекция, как и сам естественный отбор. Весь фокус в том, чтобы установить правильные ДНК-программы. Осознание того, что это не более чем программы, написанные на том же языке, что и язык собственной ДНК организма, приблизит нас к тому, чтобы рассеять “нутряные” страхи, из которых проистекает большинство споров о ГМО.

Говоря о страхах, которые люди “чувствуют нутром”, я не могу не привести излюбленную цитату из безвременно ушедшего от нас Карла Сагана. Когда ему задали какой-то вопрос из области футурологии, он ответил, что для ответа на этот вопрос недостаточно данных. Человек, задавший вопрос, стал уговаривать Сагана: “А что вы чувствуете нутром?” В ответ прозвучало бессмертное: “Я стараюсь не думать нутром”. Склонность думать нутром – одна из главных проблем, с которыми нам приходится бороться в отношении общества к науке. Я еще вернусь к этому в разделе “Этика”. А пока – еще несколько замечаний о будущем генетики, особенно в свете результатов проекта “Геном человека”.

Проект “Геном человека”, который будет завершен в ближайшее время, – важное достижение науки XX века. Это большой успех, но это далеко не все. Мы взяли “жесткий диск” человека и прочитали всю до последнего бита информацию, записанную чем-то вроде двоичного кода (11000101000010000111…), что бы она ни значила для всего “программного обеспечения” нашего организма. За этим проектом в XXI веке должен последовать проект “Эмбриология человека”, который позволит, по сути, расшифровать все высокоуровневые программы, основанные на многочисленных командах в машинном коде. Другим, менее сложным делом будут проекты по прочтению геномов разных других видов (таких, как проект по прочтению генома растения Arabidopsis, о завершении которого было объявлено в день написания этих строк). Это можно будет сделать легче и быстрее, чем получилось с геномом человека, не потому, что у других организмов геномы проще и меньше нашего, но потому, что методы работы быстро совершенствуются в результате накопления коллективного опыта ученых.

Но с таким накоплением опыта связано одно прискорбное обстоятельство. Учитывая нынешнюю скорость технического прогресса, теперь, задним числом, получается, что когда был запущен проект “Геном человека”, его вообще не стоило запускать. Было бы лучше несколько лет ничего не делать и начать работу лишь два года назад! На самом деле примерно так и поступила конкурирующая фирма доктора Крейга Вентера. Ошибка подхода “вообще не стоит начинать” состоит в том, что новые технологии не могут появиться и “обогнать” старые без опыта, накопленного в ходе разработки этих старых технологий[37].

Проект “Геном человека” в неявной форме преуменьшает важность различий между индивидуумами. Но за одним интересным исключением, которое составляют однояйцевые близнецы, геном каждого человека уникален, и вы можете поинтересоваться, чей геном секвенируют в ходе этого проекта. Удостоилось ли этой чести какое-нибудь высокопоставленное лицо? Случайный человек с улицы? Или даже анонимный клон клеток из лабораторной культуры? Это важно знать. У меня карие глаза, а у вас голубые. Я не могу сворачивать язык в трубочку, а вы с вероятностью 50 % умеете это делать. Какой вариант гена сворачивания языка войдет в опубликованный геном человека? Каким будет канонический цвет глаз? Ответ состоит в том, что для тех немногих “букв” записанного в ДНК текста, которые различаются у разных индивидуумов, в канонический геном войдет вариант, преобладающий у группы людей, специально отобранных так, чтобы неплохо представлять человеческое разнообразие. Но само разнообразие при этом отмечаться не будет.

Проект “Разнообразие генома человека”, реализуемый в настоящее время, напротив, хотя и строится на основании результатов проекта “Геном человека”, посвящен тем сравнительно немногочисленным нуклеотидам, которые различаются у разных людей, а также у представителей разных групп. Кстати, на удивление малая доля этих различий приходится на различия между расами. К сожалению, этот факт ускользнул от внимания защитников различных этнических групп, особенно в Америке. Они выдвинули немало возражений политического свойства, мешающих реализации этого проекта, который они считают эксплуататорским и отдающим евгеникой.

Изучение человеческой изменчивости сулит огромную выгоду медицине. До сих пор почти все медицинские предписания исходили из предположения, что все пациенты более или менее одинаковы и что для каждой болезни можно найти один, оптимальный способ лечения. Врачи завтрашнего дня в этом отношении будут больше похожи на ветеринаров. Наши врачи работают только с одним биологическим видом, но в будущем они научатся разделять Homo sapiens на генотипы, как ветеринар делит своих пациентов на виды. Для особых нужд (переливание крови) врачи уже делят людей на несколько генетических типов (по системе AB0, резус-фактору и так далее). В XXI веке в медкарте пациента будут содержаться результаты многочисленных генетических анализов – не полный геном (в ближайшем будущем это все еще будет слишком дорого), но чем дальше, тем больше данных по различным участкам генома, которых будет намного больше, чем определяющих группу крови. Дело в том, что для некоторых болезней может быть не меньше оптимальных способов лечения, чем бывает разных генотипов в определенном локусе, и даже больше, потому что генетические локусы могут взаимодействовать, совместно определяя подверженность человека болезням.

Другая важная область применения генетических данных о человеческом разнообразии – судебная медицина. Именно потому, что гены, подобно компьютерным байтам, имеют цифровую природу, ДНК-дактилоскопия потенциально на много-много порядков точнее и надежнее, чем любые другие способы выяснения личности, в том числе непосредственное опознание по лицу (несмотря на то, что присяжные неизменно “чувствуют нутром”, что свидетельское опознание бьет все доказательства). Кроме того, личность можно опознать по малейшим следам крови, пота или слез (а также слюны, спермы или волос).

Из этого следуют поразительные вещи. Это значит, что подпрограмму (а ген – это именно подпрограмма) можно копировать (copy) у одного вида и вставлять (paste) в другой, у которого она будет работать точно так же, как у первого вида. Именно поэтому известный ген “антифриза”, который изначально возник у арктических рыб, может защищать помидоры от морозов. Точно так же программист из НАСА, которому нужна удобная подпрограмма вычисления квадратных корней для ракетной системы наведения, может заимствовать ее из бухгалтерской электронной таблицы. Квадратный корень – он и есть квадратный корень. Подпрограмма, которая его рассчитывает, будет служить управлению ракетами ничуть не хуже, чем подготовке бизнес-планов.

Откуда же берется широко распространенная безотчетная враждебность, доходящая до отвращения, ко всем “трансгенным” заимствованиям? Подозреваю, что она восходит к ошибочным представлениям, сложившимся еще до открытия Уотсона и Крика. В их основе лежат трогательные, но ошибочные рассуждения, которые заставляют предполагать, что рыбьему гену может сопутствовать какой-то рыбий “дух”. Ведь должен же он нести в себе что-то рыбье? Ведь это “противоестественно” – помещать рыбий ген, который всегда “предназначался” лишь для работы в клетках рыбы, в чуждую ему среду клеток помидора! Но никто почему-то не считает, что подпрограмма для вычисления квадратных корней, которую используют в ракетной системе наведения, несет в себе некий “бухгалтерский дух”? Сама идея “духа” в этом смысле слова не просто ошибочна, но в корне ошибочна, и тем самым интересна. Кстати, отрадно сознавать, что большинство молодых людей в наши дни разбирается в компьютерных программах гораздо лучше тех, кто старше, и, должно быть, сразу бы меня поняли. Нынешний луддизм в отношении генной инженерии, быть может, умрет естественной смертью вместе с компьютерно безграмотным поколением.

Так что же, значит, опасения принца Чарльза, лорда Мелчетта[35] и их соратников не стоят ровным счетом ничего? Я бы не стал заходить так далеко, хотя я уверен в их неадекватности[36]. Аналогия с подпрограммой для вычисления квадратных корней, быть может, некорректна в следующем отношении. Что если для ракетной программы наведения нужен не квадратный корень, а другая функция, не совсем идентичная своему аналогу из области бухгалтерии? Предположим, что эти функции достаточно похожи, чтобы подпрограмму действительно можно было в целом заимствовать, но какие-то ее детали нуждались бы в тонкой настройке. В этом случае, возможно, если мы просто заимствуем подпрограмму в сыром виде, ракета полетит не туда. Возвращаясь к биологии, хотя гены и представляют собой однозначные цифровые подпрограммы, они не однозначны в том эффекте, который они оказывают на развитие организма, потому как при этом происходит их взаимодействие со средой – в том числе, что особенно важно, со средой, определяемой другими генами. Возможно, что рыбий ген “антифриза” дает оптимальный эффект лишь при взаимодействии с другими генами рыбы. Брошенный в чуждый генетический климат помидора, он может работать неправильно, если не произвести его тонкую настройку (что вполне осуществимо), чтобы связать его с собственными генами помидора.

Это значит, что обе стороны в этом споре могут обосновать свою позицию и, чтобы их рассудить, нужно вникнуть в тонкости дела. Специалисты по генной инженерии правы, утверждая, что мы можем сэкономить время и силы, воспользовавшись плодами миллионов лет научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, позволивших дарвиновскому естественному отбору разработать биологический антифриз (или какое угодно другое нужное нам свойство). Но предсказатели связанных с генной инженерией катастроф тоже были бы не так уж не правы, если бы смягчили свою позицию, отказавшись от эмоционального, нутром чувствуемого неприятия в пользу рационального призыва к проведению строгих проверок безопасности генетически модифицированных организмов. Ни один авторитетный ученый не стал бы противником такого призыва. Подобные проверки обязательно должны проходить все новые продукты, а не только генетически модифицированные.

Одна из опасностей истерии вокруг генетически модифицированных продуктов, во многом не осознаваемая сегодня, связана с тем, что не следует кричать “волк!”, когда волка нет. Я опасаюсь, что если громогласные предупреждения “зеленых” об опасности ГМО окажутся беспочвенными, это может помешать людям прислушиваться к другим, более серьезным предупреждениям. Эволюция устойчивости к антибиотикам у бактерий – страшный “волк”, опасность которого доказана. Но зловещая поступь этой несомненной опасности едва ли не тонет в хоре криков по поводу генетически модифицированных продуктов, опасность которых – не более чем предположение. Точнее говоря, генетические модификации, как и любые другие, хороши, если они производятся в хорошем направлении, и плохи, если в плохом – как и вся селекция, как и сам естественный отбор. Весь фокус в том, чтобы установить правильные ДНК-программы. Осознание того, что это не более чем программы, написанные на том же языке, что и язык собственной ДНК организма, приблизит нас к тому, чтобы рассеять “нутряные” страхи, из которых проистекает большинство споров о ГМО.

Говоря о страхах, которые люди “чувствуют нутром”, я не могу не привести излюбленную цитату из безвременно ушедшего от нас Карла Сагана. Когда ему задали какой-то вопрос из области футурологии, он ответил, что для ответа на этот вопрос недостаточно данных. Человек, задавший вопрос, стал уговаривать Сагана: “А что вы чувствуете нутром?” В ответ прозвучало бессмертное: “Я стараюсь не думать нутром”. Склонность думать нутром – одна из главных проблем, с которыми нам приходится бороться в отношении общества к науке. Я еще вернусь к этому в разделе “Этика”. А пока – еще несколько замечаний о будущем генетики, особенно в свете результатов проекта “Геном человека”.

Проект “Геном человека”, который будет завершен в ближайшее время, – важное достижение науки XX века. Это большой успех, но это далеко не все. Мы взяли “жесткий диск” человека и прочитали всю до последнего бита информацию, записанную чем-то вроде двоичного кода (11000101000010000111…), что бы она ни значила для всего “программного обеспечения” нашего организма. За этим проектом в XXI веке должен последовать проект “Эмбриология человека”, который позволит, по сути, расшифровать все высокоуровневые программы, основанные на многочисленных командах в машинном коде. Другим, менее сложным делом будут проекты по прочтению геномов разных других видов (таких, как проект по прочтению генома растения Arabidopsis, о завершении которого было объявлено в день написания этих строк). Это можно будет сделать легче и быстрее, чем получилось с геномом человека, не потому, что у других организмов геномы проще и меньше нашего, но потому, что методы работы быстро совершенствуются в результате накопления коллективного опыта ученых.

Но с таким накоплением опыта связано одно прискорбное обстоятельство. Учитывая нынешнюю скорость технического прогресса, теперь, задним числом, получается, что когда был запущен проект “Геном человека”, его вообще не стоило запускать. Было бы лучше несколько лет ничего не делать и начать работу лишь два года назад! На самом деле примерно так и поступила конкурирующая фирма доктора Крейга Вентера. Ошибка подхода “вообще не стоит начинать” состоит в том, что новые технологии не могут появиться и “обогнать” старые без опыта, накопленного в ходе разработки этих старых технологий[37].

Проект “Геном человека” в неявной форме преуменьшает важность различий между индивидуумами. Но за одним интересным исключением, которое составляют однояйцевые близнецы, геном каждого человека уникален, и вы можете поинтересоваться, чей геном секвенируют в ходе этого проекта. Удостоилось ли этой чести какое-нибудь высокопоставленное лицо? Случайный человек с улицы? Или даже анонимный клон клеток из лабораторной культуры? Это важно знать. У меня карие глаза, а у вас голубые. Я не могу сворачивать язык в трубочку, а вы с вероятностью 50 % умеете это делать. Какой вариант гена сворачивания языка войдет в опубликованный геном человека? Каким будет канонический цвет глаз? Ответ состоит в том, что для тех немногих “букв” записанного в ДНК текста, которые различаются у разных индивидуумов, в канонический геном войдет вариант, преобладающий у группы людей, специально отобранных так, чтобы неплохо представлять человеческое разнообразие. Но само разнообразие при этом отмечаться не будет.

Проект “Разнообразие генома человека”, реализуемый в настоящее время, напротив, хотя и строится на основании результатов проекта “Геном человека”, посвящен тем сравнительно немногочисленным нуклеотидам, которые различаются у разных людей, а также у представителей разных групп. Кстати, на удивление малая доля этих различий приходится на различия между расами. К сожалению, этот факт ускользнул от внимания защитников различных этнических групп, особенно в Америке. Они выдвинули немало возражений политического свойства, мешающих реализации этого проекта, который они считают эксплуататорским и отдающим евгеникой.

Изучение человеческой изменчивости сулит огромную выгоду медицине. До сих пор почти все медицинские предписания исходили из предположения, что все пациенты более или менее одинаковы и что для каждой болезни можно найти один, оптимальный способ лечения. Врачи завтрашнего дня в этом отношении будут больше похожи на ветеринаров. Наши врачи работают только с одним биологическим видом, но в будущем они научатся разделять Homo sapiens на генотипы, как ветеринар делит своих пациентов на виды. Для особых нужд (переливание крови) врачи уже делят людей на несколько генетических типов (по системе AB0, резус-фактору и так далее). В XXI веке в медкарте пациента будут содержаться результаты многочисленных генетических анализов – не полный геном (в ближайшем будущем это все еще будет слишком дорого), но чем дальше, тем больше данных по различным участкам генома, которых будет намного больше, чем определяющих группу крови. Дело в том, что для некоторых болезней может быть не меньше оптимальных способов лечения, чем бывает разных генотипов в определенном локусе, и даже больше, потому что генетические локусы могут взаимодействовать, совместно определяя подверженность человека болезням.

Другая важная область применения генетических данных о человеческом разнообразии – судебная медицина. Именно потому, что гены, подобно компьютерным байтам, имеют цифровую природу, ДНК-дактилоскопия потенциально на много-много порядков точнее и надежнее, чем любые другие способы выяснения личности, в том числе непосредственное опознание по лицу (несмотря на то, что присяжные неизменно “чувствуют нутром”, что свидетельское опознание бьет все доказательства). Кроме того, личность можно опознать по малейшим следам крови, пота или слез (а также слюны, спермы или волос).