Страница:

Для того чтобы как-то использовать добровольцев до их отправки за линию фронта и одновременно проверить их благонадежность, из членов БСРН был сформирован 1-й Русский национальный отряд СС, известный также как «Дружина». В задачи отряда входили охранная служба на оккупированной территории и борьба с партизанами, а в случае необходимости — боевые действия на фронте. Отряд состоял из трех рот (сотен) и хозяйственных подразделений — всего около 5 0 0 человек. В состав 1 — й роты входили исключительно бывшие командиры РККА. Она являлась резервной и занималась подготовкой кадров для новых отрядов. Командиром отряда был назначен Гиль-Родионов, по требованию которого всему личному составу было выдано новое чешское обмундирование и вооружение, включая 1 5 0 автоматов, 50 ручных и станковых пулеметов и 20 минометов. После того как «Дружина» доказала свою надежность в боях против польских партизан в районе Люблина, она была отправлена на оккупированную советскую территорию.

В декабре 1942 г. в районе Люблина был сформирован 2-й Русский национальный отряд СС (300 человек) под командованием бывшего майора НКВД Э. Блажевича. В марте 1943 г. оба отряда были объединены под руководством Гиль-Родионова в 1-й Русский национальный полк СС. Пополненный за счет военнопленных, полк насчитывал 1, 5 тыс. человек и состоял из трех стрелковых и одного учебного батальонов, артиллерийского дивизиона, транспортной роты и авиаотряда.

В мае за полком на территории Белоруссии была закреплена особая зона с центром в местечке Лужки для самостоятельных действий против партизан. Здесь были проведены дополнительная мобилизация населения и набор военнопленных, что дало возможность приступить к развертыванию полка в 1-ю Русскую национальную бригаду СС трехполкового состава. В июле общая численность соединения достигла 3 тыс. человек, причем военнопленных среди них было не более 20 %, а около 80 % составляли полицейские и мобилизованное население. На вооружении бригады имелось: 5 орудий калибра 76 мм, 10 противотанковых пушек калибра 45 мм, 8 батальонных и 32 ротных миномета, 164 пулемета. При штабе бригады действовал немецкий штаб связи в составе 12 человек во главе с гауптштурмфюрером Рознером.

Бригада принимала участие в ряде крупных антипартизанских операций в районе Бегомль-Лепель. Неудачи в этих боях негативно сказывались на настроениях солдат и офицеров бригады, многие из них стали всерьез думать о переходе к партизанам, которые незамедлительно воспользовались этой ситуацией.

В августе 1943 г. партизанская бригада имени Железняка Полоцко-Лепельского района установила контакт с Гиль-Родионовым. Последнему была обещана амнистия, в случае если его люди с оружием в руках перейдут на сторону партизан, а также выдадут советским властям бывшего генерал-майора Красной Армии П. В. Богданова, возглавлявшего контрразведку бригады, и состоящих при штабе бригады белоэмигрантов. Гиль-Родионов принял эти условия и 16 августа, истребив немецкий штаб связи и ненадежных офицеров, атаковал немецкие гарнизоны в Докшицах и Круглевщине. Присоединившееся к партизанам соединение (2, 2 тыс. человек) было переименовано в 1 — ю Антифашистскую партизанскую бригаду, а В. В. Гиль награжден орденом Красной Звезды и восстановлен в армии с присвоением очередного воинского звания. Он погиб при прорыве немецкой блокады в мае 1944 г.

РУССКАЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ НАРОДНАЯ АРМИЯ

ШКОЛА ПРОПАГАНДИСТОВ В ДАБЕНДОРФЕ

ГВАРДЕЙСКАЯ БРИГАДА РОА

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ КОНР

В декабре 1942 г. в районе Люблина был сформирован 2-й Русский национальный отряд СС (300 человек) под командованием бывшего майора НКВД Э. Блажевича. В марте 1943 г. оба отряда были объединены под руководством Гиль-Родионова в 1-й Русский национальный полк СС. Пополненный за счет военнопленных, полк насчитывал 1, 5 тыс. человек и состоял из трех стрелковых и одного учебного батальонов, артиллерийского дивизиона, транспортной роты и авиаотряда.

В мае за полком на территории Белоруссии была закреплена особая зона с центром в местечке Лужки для самостоятельных действий против партизан. Здесь были проведены дополнительная мобилизация населения и набор военнопленных, что дало возможность приступить к развертыванию полка в 1-ю Русскую национальную бригаду СС трехполкового состава. В июле общая численность соединения достигла 3 тыс. человек, причем военнопленных среди них было не более 20 %, а около 80 % составляли полицейские и мобилизованное население. На вооружении бригады имелось: 5 орудий калибра 76 мм, 10 противотанковых пушек калибра 45 мм, 8 батальонных и 32 ротных миномета, 164 пулемета. При штабе бригады действовал немецкий штаб связи в составе 12 человек во главе с гауптштурмфюрером Рознером.

Бригада принимала участие в ряде крупных антипартизанских операций в районе Бегомль-Лепель. Неудачи в этих боях негативно сказывались на настроениях солдат и офицеров бригады, многие из них стали всерьез думать о переходе к партизанам, которые незамедлительно воспользовались этой ситуацией.

В августе 1943 г. партизанская бригада имени Железняка Полоцко-Лепельского района установила контакт с Гиль-Родионовым. Последнему была обещана амнистия, в случае если его люди с оружием в руках перейдут на сторону партизан, а также выдадут советским властям бывшего генерал-майора Красной Армии П. В. Богданова, возглавлявшего контрразведку бригады, и состоящих при штабе бригады белоэмигрантов. Гиль-Родионов принял эти условия и 16 августа, истребив немецкий штаб связи и ненадежных офицеров, атаковал немецкие гарнизоны в Докшицах и Круглевщине. Присоединившееся к партизанам соединение (2, 2 тыс. человек) было переименовано в 1 — ю Антифашистскую партизанскую бригаду, а В. В. Гиль награжден орденом Красной Звезды и восстановлен в армии с присвоением очередного воинского звания. Он погиб при прорыве немецкой блокады в мае 1944 г.

РУССКАЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ НАРОДНАЯ АРМИЯ

(РОНА)

В октябре 1941 г., когда германская армия оккупировала Орловщину и Брянщину, в поселке Локоть Брасовского района Орловской области под руководством главы местного самоуправления К. П. Воскобойника был сформирован отряд народной милиции численностью в 20 человек. К концу года, когда командование тылового района 2-й танковой армии вермахта санкционировало создание в Локте автономного района, отряд Воскобойника вырос до 200 человек, а в близлежащих деревнях были организованы группы местной самообороны. Контингент народной милиции и групп самообороны составили добровольцы из числа местной молодежи, а также оказавшиеся в окружении бойцы и командиры 3 и 13-й армий Брянского фронта, которые предпочли службу в этих отрядах немецкому плену.

После гибели Воскобойника в бою с партизанами руководство самоуправлением принял его заместитель — инженер Б. В. Каминский, поселившийся в Локте незадолго до начала войны, после освобождения из концлагеря НКВД. Возглавив отряд народной милиции, Каминский развернул против партизан активные действия и вскоре очистил от них значительную территорию. Убедившись, что местное самоуправление способно своими силами обеспечить безопасность тыловых районов, командование 2-й танковой армии реорганизовало Локотской район в уезд, а затем в округ, с включением в его состав 8 районов Орловской и Курской областей с общим населением 581 тыс. человек. Обязав назначенного обер-бургомистром Каминского заботиться о спокойствии и порядке на территории вверенного ему округа и осуществлять поставки продовольствия для немецких войск, оно предоставило ему полную свободу действий.

Поскольку отряды местной полиции и самообороны не могли самостоятельно контролировать огромный район, из которого были выведены все немецкие войска, перед Каминским встала задача организации более многочисленных и хорошо вооруженных частей на регулярной основе. Осенью 1942 г. была объявлена мобилизация мужского населения 1922-1925 гг. рождения, которая носила принудительный характер — вплоть до привлечения уклонявшихся к суду по законам военного времени, взятия из семьи заложников, выселения из дома и прочих репрессий. Благодаря этим мерам в распоряжении Каминского оказалось несколько тысяч бойцов, что дало возможность переформировать разрозненные отряды и группы в подобие регулярной армии.

Рассматривая свою деятельность в масштабах всей России, локотской обер-бургомистр присвоил своим войскам претенциозное название — Русская освободительная народная армия (РОНА). К концу 1942 г. в ее составе имелись 14 стрелковых батальонов, бронедивизион, зенитная батарея, истребительная рота и комендантский взвод, объединенные в бригаду общей численностью до 10 тыс. человек. Каждый батальон имел 4 стрелковые роты, минометный и артиллерийский взводы. На вооружении по штату полагалось иметь 1-2 орудия, 2-3 батальонных и 12 ротных минометов, 8 станковых и 12 ручных пулеметов. Однако на практике как в личном составе, так и в вооружении отдельных батальонов единообразия не существовало. Их численность колебалась в пределах 300-1000 бойцов, а наличие вооружения зависело от характера выполняемых задач. В то время как одни батальоны располагали даже бронетехникой, другие были вооружены преимущественно винтовками и почти не имели ручных и станковых пулеметов. На вооружении бронедивизиона состояло 8 тан ков (KB, 2 Т-34, 3 БТ-7, 2 БТ-5), 3 бронемашины (БА-10, 2 БА-20), 2 танкетки, автомашины и мотоциклы.

Б. В. Каминский с бойцами РОНА.

Б. В. Каминский с бойцами РОНА.

Белоруссия, лето 1944 г.

Одет в немецкий офицерский китель без погон и петлиц.

На фуражке — русская кокарда с «сиянием», на левом рукаве — эмблема РОНА, на груди — Знак отличия для восточных народов I класса «в золоте» и Железный Крест I класса, полученный за успешные действия против партизан весной 1944 г.

В начале 1943 г. батальоны РОНА были объединены в 5 стрелковых полков, а в мае — сформирован отдельный гвардейский батальон в составе 2 стрелковых рот и 1 учебной. После второй мобилизации, проведенной весной того же года, численность РОНА достигла 12 тыс. солдат и офицеров. К 1 августа на ее вооружении имелось до 500 пулеметов, 40 минометов, несколько десятков полевых и противотанковых пушек, 10 танков различных типов и столько же бронемашин, 2 танкетки и 3 зенитных орудия.

Поскольку опытных командных кадров в бригаде почти не имелось, по просьбе Каминского немцы предоставили в его распоряжение около 30 командиров Красной Армии из лагерей военнопленных. Однако кадровых военных по-прежнему не хватало, и командирами полков и батальонов иногда становились сержанты и старшины, а то и рядовые красноармейцы. Взаимоотношения офицеров и солдат регламентировались дисциплинарным уставом, изданным в июле 1943 г.

Подразделения РОНА привлекались к обеспечению безопасности во время уборки урожая, охране железных дорог и конвоированию эшелонов с продовольствием, а также осуществляли репрессии против лиц, уклоняющихся от уплаты налогов и саботирующих мероприятия самоуправления. Что же касается антипартизанской борьбы, то она не прекращалась ни днем, ни ночью. Нападения партизан на небольшие гарнизоны и диверсии на железных дорогах чередовались с карательными экспедициями каминцев в партизанские районы. Эта борьба велась с переменным успехом: удерживая под своим контролем территорию округа и временами нанося партизанам серьезные удары, бригада несла ощутимые потери, которые составляли в среднем 50-100 человек за операцию.

В начале марта 1943 г., когда наступающие советские войска достигли окраин Локотского округа, 3 и 5-й полки РОНА участвовали в боях против Красной Армии и понесли большие потери. При этом многие солдаты, не принимая боя, дезертировали, а до 700 человек перешло на сторону партизан. В июле того же года 5-й полк и отдельные роты из других полков были приданы немецким частям и подразделениям и введены в бой в районе Дмитровска-Орловского.

В августе положение Локотского округа стало угрожающим, и Каминский, после согласования с немецким командованием, отдал приказ об эвакуации РОНА и гражданского населения округа в район г. Лепель Витебской области БССР. 26 августа, погрузив танки, артиллерию и другую технику, части РОНА вместе с гражданской администрацией округа и членами семей — общим числом до 30 тыс. человек — выехали по железной дороге в Белоруссию. Здесь бригада получила задачу: обеспечивать тыловые коммуникации 3-й танковой армии вермахта, находившиеся под ударами партизанских соединений Лепельской зоны.

Как и в других восточных частях, в бригаде Каминского в это время усилился процесс разложения. В результате массового дезертирства и перехода на сторону партизан численность РОНА к началу октября сократилась более чем на две трети. К началу ноября поредевшая бригада была пополнена белорусскими полицейскими. Однако Каминскому так и не удалось овладеть положением в районе Лепеля, и в начале 1944 г. РОНА вместе с гражданскими беженцами была передислоцирована в район г. Дятлово (Западная Белоруссия).

Весной 1 9 4 4 г. в районе м е ж д у Минском и Лепелем немцами был предпринят ряд крупных операций против действовавших здесь партизанских бригад. В операциях «Регенсшауэр» и «Фрюлингсфест» участвовала и бригада Каминского, включенная в состав боевой группы обергруппенфюрера СС К. Готтберга как «штурмовая бригада РОНА». Успешные действия бригады, наступавшей на наиболее трудном участке, были отмечены германским командованием, наградившим Каминского Железным Крестом I класса. По распоряжению Г. Гиммлера бригада была включена в состав войск СС с последующим развертыванием в 29-ю гренадерскую дивизию войск СС, а ее командир получил чин бригаденфюрера и генерал-майора войск СС.

Бойцы штурмовой бригады СС РОНА при поддержке немецкой бронетехники прочесывают кварталы польской столицы.

Бойцы штурмовой бригады СС РОНА при поддержке немецкой бронетехники прочесывают кварталы польской столицы.

Варшава, август 1944 г.

Идущий впереди офицер одет в открытый китель с погонами и петлицами войск СС.

На левом рукаве вместо эмблемы СС (орла) — щиток РОНА.

На фуражке советского образца — кокарда с «сиянием».

Солдаты одеты в немецкую полевую форму свободного покроя (обр. 1943 г.) без знаков различия и нарукавных эмблем

2 августа 1944 г. в Варшаве вспыхнуло восстание, на подавление которого немцы бросили крупные силы сухопутных войск, СС и полиции. Из каждого полка РОНА было выделено по 300-400 добровольцев, которые под командованием подполковника (оберштурмбаннфю-рера СС) Фролова были введены в польскую столицу. Для Каминского и его солдат уличные бои в большом городе были непривычны, и группа РОНА несла большие потери. Это, в свою очередь, оборачивалось общим падением дисциплины, грабежами и насилием в отношении мирного населения. 19 августа Каминский был осужден военно-полевым судом СС и расстрелян, а остатки группы Фролова выведены из Варшавы. В середине октября бригада была разоружена и переброшена в Мюнзинген — на формирование 1-й дивизии РОА.

После гибели Воскобойника в бою с партизанами руководство самоуправлением принял его заместитель — инженер Б. В. Каминский, поселившийся в Локте незадолго до начала войны, после освобождения из концлагеря НКВД. Возглавив отряд народной милиции, Каминский развернул против партизан активные действия и вскоре очистил от них значительную территорию. Убедившись, что местное самоуправление способно своими силами обеспечить безопасность тыловых районов, командование 2-й танковой армии реорганизовало Локотской район в уезд, а затем в округ, с включением в его состав 8 районов Орловской и Курской областей с общим населением 581 тыс. человек. Обязав назначенного обер-бургомистром Каминского заботиться о спокойствии и порядке на территории вверенного ему округа и осуществлять поставки продовольствия для немецких войск, оно предоставило ему полную свободу действий.

Поскольку отряды местной полиции и самообороны не могли самостоятельно контролировать огромный район, из которого были выведены все немецкие войска, перед Каминским встала задача организации более многочисленных и хорошо вооруженных частей на регулярной основе. Осенью 1942 г. была объявлена мобилизация мужского населения 1922-1925 гг. рождения, которая носила принудительный характер — вплоть до привлечения уклонявшихся к суду по законам военного времени, взятия из семьи заложников, выселения из дома и прочих репрессий. Благодаря этим мерам в распоряжении Каминского оказалось несколько тысяч бойцов, что дало возможность переформировать разрозненные отряды и группы в подобие регулярной армии.

Рассматривая свою деятельность в масштабах всей России, локотской обер-бургомистр присвоил своим войскам претенциозное название — Русская освободительная народная армия (РОНА). К концу 1942 г. в ее составе имелись 14 стрелковых батальонов, бронедивизион, зенитная батарея, истребительная рота и комендантский взвод, объединенные в бригаду общей численностью до 10 тыс. человек. Каждый батальон имел 4 стрелковые роты, минометный и артиллерийский взводы. На вооружении по штату полагалось иметь 1-2 орудия, 2-3 батальонных и 12 ротных минометов, 8 станковых и 12 ручных пулеметов. Однако на практике как в личном составе, так и в вооружении отдельных батальонов единообразия не существовало. Их численность колебалась в пределах 300-1000 бойцов, а наличие вооружения зависело от характера выполняемых задач. В то время как одни батальоны располагали даже бронетехникой, другие были вооружены преимущественно винтовками и почти не имели ручных и станковых пулеметов. На вооружении бронедивизиона состояло 8 тан ков (KB, 2 Т-34, 3 БТ-7, 2 БТ-5), 3 бронемашины (БА-10, 2 БА-20), 2 танкетки, автомашины и мотоциклы.

Белоруссия, лето 1944 г.

Одет в немецкий офицерский китель без погон и петлиц.

На фуражке — русская кокарда с «сиянием», на левом рукаве — эмблема РОНА, на груди — Знак отличия для восточных народов I класса «в золоте» и Железный Крест I класса, полученный за успешные действия против партизан весной 1944 г.

В начале 1943 г. батальоны РОНА были объединены в 5 стрелковых полков, а в мае — сформирован отдельный гвардейский батальон в составе 2 стрелковых рот и 1 учебной. После второй мобилизации, проведенной весной того же года, численность РОНА достигла 12 тыс. солдат и офицеров. К 1 августа на ее вооружении имелось до 500 пулеметов, 40 минометов, несколько десятков полевых и противотанковых пушек, 10 танков различных типов и столько же бронемашин, 2 танкетки и 3 зенитных орудия.

Поскольку опытных командных кадров в бригаде почти не имелось, по просьбе Каминского немцы предоставили в его распоряжение около 30 командиров Красной Армии из лагерей военнопленных. Однако кадровых военных по-прежнему не хватало, и командирами полков и батальонов иногда становились сержанты и старшины, а то и рядовые красноармейцы. Взаимоотношения офицеров и солдат регламентировались дисциплинарным уставом, изданным в июле 1943 г.

Подразделения РОНА привлекались к обеспечению безопасности во время уборки урожая, охране железных дорог и конвоированию эшелонов с продовольствием, а также осуществляли репрессии против лиц, уклоняющихся от уплаты налогов и саботирующих мероприятия самоуправления. Что же касается антипартизанской борьбы, то она не прекращалась ни днем, ни ночью. Нападения партизан на небольшие гарнизоны и диверсии на железных дорогах чередовались с карательными экспедициями каминцев в партизанские районы. Эта борьба велась с переменным успехом: удерживая под своим контролем территорию округа и временами нанося партизанам серьезные удары, бригада несла ощутимые потери, которые составляли в среднем 50-100 человек за операцию.

В начале марта 1943 г., когда наступающие советские войска достигли окраин Локотского округа, 3 и 5-й полки РОНА участвовали в боях против Красной Армии и понесли большие потери. При этом многие солдаты, не принимая боя, дезертировали, а до 700 человек перешло на сторону партизан. В июле того же года 5-й полк и отдельные роты из других полков были приданы немецким частям и подразделениям и введены в бой в районе Дмитровска-Орловского.

В августе положение Локотского округа стало угрожающим, и Каминский, после согласования с немецким командованием, отдал приказ об эвакуации РОНА и гражданского населения округа в район г. Лепель Витебской области БССР. 26 августа, погрузив танки, артиллерию и другую технику, части РОНА вместе с гражданской администрацией округа и членами семей — общим числом до 30 тыс. человек — выехали по железной дороге в Белоруссию. Здесь бригада получила задачу: обеспечивать тыловые коммуникации 3-й танковой армии вермахта, находившиеся под ударами партизанских соединений Лепельской зоны.

Как и в других восточных частях, в бригаде Каминского в это время усилился процесс разложения. В результате массового дезертирства и перехода на сторону партизан численность РОНА к началу октября сократилась более чем на две трети. К началу ноября поредевшая бригада была пополнена белорусскими полицейскими. Однако Каминскому так и не удалось овладеть положением в районе Лепеля, и в начале 1944 г. РОНА вместе с гражданскими беженцами была передислоцирована в район г. Дятлово (Западная Белоруссия).

Весной 1 9 4 4 г. в районе м е ж д у Минском и Лепелем немцами был предпринят ряд крупных операций против действовавших здесь партизанских бригад. В операциях «Регенсшауэр» и «Фрюлингсфест» участвовала и бригада Каминского, включенная в состав боевой группы обергруппенфюрера СС К. Готтберга как «штурмовая бригада РОНА». Успешные действия бригады, наступавшей на наиболее трудном участке, были отмечены германским командованием, наградившим Каминского Железным Крестом I класса. По распоряжению Г. Гиммлера бригада была включена в состав войск СС с последующим развертыванием в 29-ю гренадерскую дивизию войск СС, а ее командир получил чин бригаденфюрера и генерал-майора войск СС.

Варшава, август 1944 г.

Идущий впереди офицер одет в открытый китель с погонами и петлицами войск СС.

На левом рукаве вместо эмблемы СС (орла) — щиток РОНА.

На фуражке советского образца — кокарда с «сиянием».

Солдаты одеты в немецкую полевую форму свободного покроя (обр. 1943 г.) без знаков различия и нарукавных эмблем

2 августа 1944 г. в Варшаве вспыхнуло восстание, на подавление которого немцы бросили крупные силы сухопутных войск, СС и полиции. Из каждого полка РОНА было выделено по 300-400 добровольцев, которые под командованием подполковника (оберштурмбаннфю-рера СС) Фролова были введены в польскую столицу. Для Каминского и его солдат уличные бои в большом городе были непривычны, и группа РОНА несла большие потери. Это, в свою очередь, оборачивалось общим падением дисциплины, грабежами и насилием в отношении мирного населения. 19 августа Каминский был осужден военно-полевым судом СС и расстрелян, а остатки группы Фролова выведены из Варшавы. В середине октября бригада была разоружена и переброшена в Мюнзинген — на формирование 1-й дивизии РОА.

ШКОЛА ПРОПАГАНДИСТОВ В ДАБЕНДОРФЕ

Разработкой теоретических основ освободительного движения и подготовкой кадров РОА занимался специально созданный в феврале 1 9 4 3 г. в Дабендорфе (под Берлином) центр, официально именовавшийся «восточным отделом пропаганды особого назначения», во главе с капитаном В. Штрик-Штрикфельдтом. На основе ранее созданных в лагерях Вустрау и Вульхайде команд пропагандистов из числа военнопленных командиров Красной Армии здесь были образованы новые курсы пропаганды, начальником которых был назначен генерал-майор И. А. Благовещенский. Организационно курсы состояли из строевой и учебной частей и батальона курсантов в составе 5 рот. Кроме того, в Дабендорфе действовали Гражданский учебный штаб и редакции газет «Заря» и «Доброволец», издававшихся для военнопленных, восточных рабочих (остарбайтеров) и солдат русских добровольческих частей. На 21 немецкого офицера приходилось 8 бывших советских генералок, 60 старших и несколько сот младших офицеров.

Все курсанты официально освобождались из плена, получали статус военнослужащих РОА и по окончании курсов распределялись в восточные части или на оккупированные территории. Выпускниками Дабендорфа комплектовались группы пропагандистов при штабах немецких дивизий и так называемые «русские подразделения обслуживания» (в каждом — 1 офицер, 4 унтер-офицера и 20 рядовых), создававшиеся в сборных и транзитных лагерях для работы с военнопленными.

До ноября 1944 г. Дабендорфские курсы успели закончить около 5 тыс. чел. Выпускники курсов, равно как и строевой и преподавательский состав школы, составляли офицерский резерв для будущих формирований Русской освободительной армии.

Все курсанты официально освобождались из плена, получали статус военнослужащих РОА и по окончании курсов распределялись в восточные части или на оккупированные территории. Выпускниками Дабендорфа комплектовались группы пропагандистов при штабах немецких дивизий и так называемые «русские подразделения обслуживания» (в каждом — 1 офицер, 4 унтер-офицера и 20 рядовых), создававшиеся в сборных и транзитных лагерях для работы с военнопленными.

До ноября 1944 г. Дабендорфские курсы успели закончить около 5 тыс. чел. Выпускники курсов, равно как и строевой и преподавательский состав школы, составляли офицерский резерв для будущих формирований Русской освободительной армии.

ГВАРДЕЙСКАЯ БРИГАДА РОА

Предполагалось, что первой частью РОА, непосредственно подчиненной власовскому центру, станет 1-й Русский национальный полк СС, о чем была достигнута договоренность с руководством СД. Однако переговоры С. Н. Иванова и Г. Н. Жиленкова с В. В. Гиль-Родионовым зашли в тупик. По мнению эмиссаров Власова, полк нуждался в реорганизации и кадровых перестановках, поскольку его личный состав был основательно деморализован, а многие офицеры не удовлетворяли предъявляемым к ним требованиям. В то же самое время В. В. Гиль и его офицеры желали, чтобы полк был принят в состав РОА в неизменном виде. В конце концов выход был найден: полк оставили в покое, выделив из его состава учебный батальон и пропагандистскую команду, чтобы сформировать на их основе Гвардейскую бригаду РОА.

Генерал-лейтенант Г. Н Жиленков, полковник К. Г. Кромиади и В. И. Боярский (слева направо) на параде Гвардейской бригады РОА.

Генерал-лейтенант Г. Н Жиленков, полковник К. Г. Кромиади и В. И. Боярский (слева направо) на параде Гвардейской бригады РОА.

Псков, 22 июня 1943 г.

На Жиленкове — немецкие китель и фуражка; погоны, петлицы и офицерская кокарда с «сиянием» РОА.

Кромиади и Боярский — в гимнастерках и фуражках советского образца со знаками различия и кокардами РОА

Сводная рота Гвардейской бригады РОА на параде.

Сводная рота Гвардейской бригады РОА на параде.

Псков, 22 июня 1943 г.

Офицеры одеты в советское обмундирование со знаками различия и эмблемами РОА.

В белой гимнастерке с трехцветным флагом — капитан Г. П. Ламсдорф

Выделенные подразделения были размещены в пос. Стремутка (в 15 км от Пскова). За счет небольших пополнений удалось сформировать стрелковый батальон, хозяйственную роту, запасную офицерскую роту и команду пропагандистов — всего 650 человек. Командиром формирования стал С. Н. Иванов, его помощником — И. К. Сахаров, начальником штаба —К. Г. Кромиади, представителем Власова при штабе бригады — Г. Н. Жиленков. Организационно формируемые части находились в подчинении службы СД, представленной при штабе соединения группой связи во главе со штурмбанн-фюрером Хайнцем. В течение лета стрелковый батальон Гвардейской бригады 3 раза привлекался к участию в антипартизанских операциях, а 22 июня 1 9 4 3 г. на военном параде в Пскове под бело-сине-красным флагом промаршировала сводная рота бригады.

В августе Иванова и Кромиади отозвали в Германию, и командиром батальона был назначен капитан Г. П. Ламсдорф; идея создания Гвардейской бригады РОА так и не успела реализоваться. После ухода в ноябре 150 человек к партизанам бригада была разоружена и расформирована, а ее остатки переданы в состав формировавшейся в Восточной Пруссии русской авиагруппы и в дальнейшем влились в ряды Военно-воздушных сил КОНР.

Псков, 22 июня 1943 г.

На Жиленкове — немецкие китель и фуражка; погоны, петлицы и офицерская кокарда с «сиянием» РОА.

Кромиади и Боярский — в гимнастерках и фуражках советского образца со знаками различия и кокардами РОА

Псков, 22 июня 1943 г.

Офицеры одеты в советское обмундирование со знаками различия и эмблемами РОА.

В белой гимнастерке с трехцветным флагом — капитан Г. П. Ламсдорф

Выделенные подразделения были размещены в пос. Стремутка (в 15 км от Пскова). За счет небольших пополнений удалось сформировать стрелковый батальон, хозяйственную роту, запасную офицерскую роту и команду пропагандистов — всего 650 человек. Командиром формирования стал С. Н. Иванов, его помощником — И. К. Сахаров, начальником штаба —К. Г. Кромиади, представителем Власова при штабе бригады — Г. Н. Жиленков. Организационно формируемые части находились в подчинении службы СД, представленной при штабе соединения группой связи во главе со штурмбанн-фюрером Хайнцем. В течение лета стрелковый батальон Гвардейской бригады 3 раза привлекался к участию в антипартизанских операциях, а 22 июня 1 9 4 3 г. на военном параде в Пскове под бело-сине-красным флагом промаршировала сводная рота бригады.

В августе Иванова и Кромиади отозвали в Германию, и командиром батальона был назначен капитан Г. П. Ламсдорф; идея создания Гвардейской бригады РОА так и не успела реализоваться. После ухода в ноябре 150 человек к партизанам бригада была разоружена и расформирована, а ее остатки переданы в состав формировавшейся в Восточной Пруссии русской авиагруппы и в дальнейшем влились в ряды Военно-воздушных сил КОНР.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ КОНР

Формирование 1 — й дивизии Р О А (по немецкой номенклатуре — 600-я пехотная) началось в соответствии с приказом от 23 ноября 1944 г. на учебном полигоне в Мюнзингене (Вюртенберг). Командиром дивизии был назначен полковник (с 12 февраля 1945 г. — генерал-майор) С. К. Бу-няченко. Для формирования дивизии был использован личный состав ряда восточных частей, переданных из действующей армии, главным образом, с Западного фронта. В распоряжение штаба формирования были переданы остатки 30-й гренадерской дивизии войск СС, 308, 601, 605, 618, 628, 630, 654, 663, 666, 675 и 681-й восточные батальоны, 582 и 752-й восточные артиллерийские дивизионы, ряд более мелких единиц. Четверть личного состава дивизии составили бойцы бригады Каминского (РОНА). Что же касается добровольцев, набранных прямо из лагерей военнопленных, то они составляли незначительный процент от общей численности.

Дивизия формировалась по образцу немецкой народно-гренадерской дивизии, однако с некоторыми отклонениями от обычной организации. Она имела три пехотных (гренадерских) полка (1601, 1602 и 1603-й) двухбатальонного состава, артиллерийский полк в составе трех легких и одного тяжелого дивизионов, разведывательный дивизион в составе двух кавалерийских эскадронов, эскадрона тяжелого оружия и танковой роты, истребительно-противотанковый дивизион, батальоны саперный и связи, полевой запасной батальон и полк материально-технического снабжения (все дивизионные части имели номер 1600). По штату на вооружении состояло 12 тяжелых и 42 легкие полевые гаубицы, 14 штурмовых орудий, 6 тяжелых и 29 легких пехотных орудий, 31 противотанковая и 10 зенитных пушек, 79 минометов, 536 станковых и ручных пулеметов, 20 огнеметов. Однако на практике вооружение дивизии отличалось от предусмотренного штатами. Так, например, вместо штурмовых орудий в ней имелось 10 самоходных противотанковых пушек «Ягдпанцер 3 8 » и 9 танков Т-34. Численность 1 — й дивизии РОА в период завершения формирования достигала 18 тыс. солдат и офицеров.

17 января 1945 г. организационный отдел Генерального штаба Главного командования сухопутных войск (ОКХ) отдал приказ о формировании на учебном полигоне в Хойберге (Вюр-тенберг) 2-й дивизии РОА (650-й пехотной). Командиром нового соединения был назначен полковник (с 12 февраля 1945 г. — генерал-майор) Г. А. Зверев. В распоряжение штаба дивизии был передан ряд добровольческих частей, включая 427, 600 и 642-й восточные батальоны с Западного фронта, 667-й восточный батальон и III-й батальон 714-го русского гренадерского полка из Дании, 851-й саперно-строительный батальон и другие. Для укомплектования личным составом и матчастью артиллерийского полка дивизии послужил 621-й восточный артиллерийский дивизион. Формируемые полки получили номера: 1651, 1652 и 1653, а дивизионные части — 1650.

В отличие от 1 — й , формирование 2-й дивизии проходило в более трудных условиях, в результате чего к моменту отправки на фронт она не имела достаточного количества тяжелого вооружения и автотранспорта. Личный состав дивизии (всего до 12 тыс. человек) пополнялся за счет добровольцев из лагерей военнопленных, а офицерский корпус — из числа выпускников офицерской школы РОА. Что касается 3-й дивизии под командованием генерал-майора М. М. Шаповалова (700-й пехотной), то се формирование так и не сдвинулось с подготовительной стадии. Был сформирован лишь штаб дивизии, располагавший 10 тыс. добровольцев в учебных лагерях.

В Мюнзингене формировалась также учебно-запасная бригада под командованием полковника С. Т. Койды, предназначенная для подготовки новобранцев из лагерей военнопленных и пополнения полевых частей. Численность бригады достигала 7 тыс. человек, в ее составе имелись части всех родов оружия (пехотный полк, артдивизион, моторизованный, противотанковый и саперный батальоны, кавалерийский эскадрон, отдел связи, батальон снабжения и батальон выздоравливающих, а также школа для подготовки унтер-офицеров).

В ноябре 1944 г. приняла первых курсантов новая офицерская школа РОА, представлявшая собой курсы подготовки младшего командного состава при 1 — й дивизии. В январе 1945 г. с ней была объединена офицерская школа восточных войск (1-я офицерская школа РОА) под началом полковника Киселева. Начальниками объединенной школы последовательно являлись полковник С. Т. Койда, генерал-майор В. Г. Ассберг и генерал-майор М. А. Меандров. Кадровый состав включал 18 штабных и 42 строевых офицера, 1 2 0 унтер-офицеров и рядовых. В числе преподавательского состава было 6 полковников, 5 подполковников и 4 майора. Школа успела провести два ускоренных курса, на которых прошли переподготовку 244 офицера; 3-й курс, насчитывавший 605 слушателей, до конца войны выпущен не был.

Нарукавный знак РОА. Фон внешнего щитка — серо-зеленый, буквы — желтые. (Из собрания МАО. Блинова. ) Внутренний щиток —белый, с синим андреевским крестом и красной окантовкой. На фотографии изображен один из поздних вариантов знака, изготовлявшийся штамповочным способом

Нарукавный знак РОА. Фон внешнего щитка — серо-зеленый, буквы — желтые. (Из собрания МАО. Блинова. ) Внутренний щиток —белый, с синим андреевским крестом и красной окантовкой. На фотографии изображен один из поздних вариантов знака, изготовлявшийся штамповочным способом

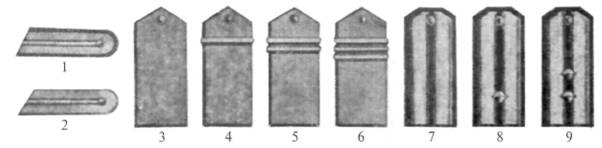

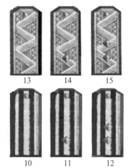

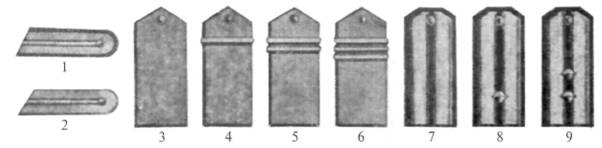

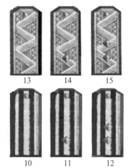

Знаки различия РОА: 1— офицерская петлица; 2 — солдатская петлица; 3-15 — погоны: 3 — солдата; 4 — ефрейтора; 5 — унтер-офицера; 6 — фельдфебеля; 7 — лейтенанта (подпоручика); 8 — старшего лейтенанта (поручика); 9 — капитана; 10 — майора; 11 — подполковника; 12 — полковника; 13 — генерал-майора; 14 — генерал-лейтенанта; 15 — генерала

Знаки различия РОА: 1— офицерская петлица; 2 — солдатская петлица; 3-15 — погоны: 3 — солдата; 4 — ефрейтора; 5 — унтер-офицера; 6 — фельдфебеля; 7 — лейтенанта (подпоручика); 8 — старшего лейтенанта (поручика); 9 — капитана; 10 — майора; 11 — подполковника; 12 — полковника; 13 — генерал-майора; 14 — генерал-лейтенанта; 15 — генерала

В Хойберге находился также штаб РОА с батальоном охраны. Штаб РОА (Верховное командование Вооруженных сил КОНР) представлял собой сложную структуру и, по сути, выполнял функции военного министерства. В его составе насчитывалось 18 отделов: оперативный, разведывательный, связи, военных сообщений, топографический, шифровальный, формирований, боевой подготовки, командный (личного состава), пропаганды, военно-юридический, финансовый, автобронетанковых войск, артиллерийский, материально-технического снабжения, интендантский, санитарный и ветеринарный. Начальником штаба был назначен заместитель Власова на посту Главнокомандующего Вооруженными силами КОНР генерал-майор Ф. И. Трухин — бывший преподаватель Академии Генерального штаба Красной Армии и первоклассный военный специалист.

19 декабря 1944 г. рейхсмаршал Г. Геринг подписал приказ о создании Военно-воздушных сил РОА, которые 4 февраля 1945 г. вошли в непосредственное подчинение Власова. Командующим ВВС был назначен полковник (с 12 февраля 1945 г. — генерал-майор) В. И. Мальцев. К апрелю в Мариенбаде удалось сформировать 1-й авиационный полк (командир — полковник Л. И. Байдак) в составе 5-й истребительной (16 самолетов Ме109), 8-й бомбардировочной (12 Ju88) и 5-й учебно-тренировочной (2 Me109, 2 Ju88, 2 FU56, 2 У-2, 1 He111 и 1 Do17) эскадрилий. В стадии формирования находились еще одна эскадрилья бомбардировщиков, разведывательная и транспортная эскадрильи. В составе ВВС РОА были также сформированы полк зенитной артиллерии, парашютно-десантный батальон и рота связи. В связи с ухудшением военного положения и отсутствием условий для специального обучения наземных частей было решено готовить их к использованию в качестве пехоты, а также создать условия для объединения этих подразделений и частей аэродромного обслуживания, насчитывавших в обшей сложности до 5 тыс. человек, в боевое формирование и виде бригады или дивизии.

Гренадеры 1-й дивизии РОА на параде в Мюнзингене 10 февраля 1945 г.

Гренадеры 1-й дивизии РОА на параде в Мюнзингене 10 февраля 1945 г.

Солдаты одеты в немецкие шинели и пилотки; эмблемы РОА перешиты с левого рукава на правый

Дивизия формировалась по образцу немецкой народно-гренадерской дивизии, однако с некоторыми отклонениями от обычной организации. Она имела три пехотных (гренадерских) полка (1601, 1602 и 1603-й) двухбатальонного состава, артиллерийский полк в составе трех легких и одного тяжелого дивизионов, разведывательный дивизион в составе двух кавалерийских эскадронов, эскадрона тяжелого оружия и танковой роты, истребительно-противотанковый дивизион, батальоны саперный и связи, полевой запасной батальон и полк материально-технического снабжения (все дивизионные части имели номер 1600). По штату на вооружении состояло 12 тяжелых и 42 легкие полевые гаубицы, 14 штурмовых орудий, 6 тяжелых и 29 легких пехотных орудий, 31 противотанковая и 10 зенитных пушек, 79 минометов, 536 станковых и ручных пулеметов, 20 огнеметов. Однако на практике вооружение дивизии отличалось от предусмотренного штатами. Так, например, вместо штурмовых орудий в ней имелось 10 самоходных противотанковых пушек «Ягдпанцер 3 8 » и 9 танков Т-34. Численность 1 — й дивизии РОА в период завершения формирования достигала 18 тыс. солдат и офицеров.

17 января 1945 г. организационный отдел Генерального штаба Главного командования сухопутных войск (ОКХ) отдал приказ о формировании на учебном полигоне в Хойберге (Вюр-тенберг) 2-й дивизии РОА (650-й пехотной). Командиром нового соединения был назначен полковник (с 12 февраля 1945 г. — генерал-майор) Г. А. Зверев. В распоряжение штаба дивизии был передан ряд добровольческих частей, включая 427, 600 и 642-й восточные батальоны с Западного фронта, 667-й восточный батальон и III-й батальон 714-го русского гренадерского полка из Дании, 851-й саперно-строительный батальон и другие. Для укомплектования личным составом и матчастью артиллерийского полка дивизии послужил 621-й восточный артиллерийский дивизион. Формируемые полки получили номера: 1651, 1652 и 1653, а дивизионные части — 1650.

В отличие от 1 — й , формирование 2-й дивизии проходило в более трудных условиях, в результате чего к моменту отправки на фронт она не имела достаточного количества тяжелого вооружения и автотранспорта. Личный состав дивизии (всего до 12 тыс. человек) пополнялся за счет добровольцев из лагерей военнопленных, а офицерский корпус — из числа выпускников офицерской школы РОА. Что касается 3-й дивизии под командованием генерал-майора М. М. Шаповалова (700-й пехотной), то се формирование так и не сдвинулось с подготовительной стадии. Был сформирован лишь штаб дивизии, располагавший 10 тыс. добровольцев в учебных лагерях.

В Мюнзингене формировалась также учебно-запасная бригада под командованием полковника С. Т. Койды, предназначенная для подготовки новобранцев из лагерей военнопленных и пополнения полевых частей. Численность бригады достигала 7 тыс. человек, в ее составе имелись части всех родов оружия (пехотный полк, артдивизион, моторизованный, противотанковый и саперный батальоны, кавалерийский эскадрон, отдел связи, батальон снабжения и батальон выздоравливающих, а также школа для подготовки унтер-офицеров).

В ноябре 1944 г. приняла первых курсантов новая офицерская школа РОА, представлявшая собой курсы подготовки младшего командного состава при 1 — й дивизии. В январе 1945 г. с ней была объединена офицерская школа восточных войск (1-я офицерская школа РОА) под началом полковника Киселева. Начальниками объединенной школы последовательно являлись полковник С. Т. Койда, генерал-майор В. Г. Ассберг и генерал-майор М. А. Меандров. Кадровый состав включал 18 штабных и 42 строевых офицера, 1 2 0 унтер-офицеров и рядовых. В числе преподавательского состава было 6 полковников, 5 подполковников и 4 майора. Школа успела провести два ускоренных курса, на которых прошли переподготовку 244 офицера; 3-й курс, насчитывавший 605 слушателей, до конца войны выпущен не был.

В Хойберге находился также штаб РОА с батальоном охраны. Штаб РОА (Верховное командование Вооруженных сил КОНР) представлял собой сложную структуру и, по сути, выполнял функции военного министерства. В его составе насчитывалось 18 отделов: оперативный, разведывательный, связи, военных сообщений, топографический, шифровальный, формирований, боевой подготовки, командный (личного состава), пропаганды, военно-юридический, финансовый, автобронетанковых войск, артиллерийский, материально-технического снабжения, интендантский, санитарный и ветеринарный. Начальником штаба был назначен заместитель Власова на посту Главнокомандующего Вооруженными силами КОНР генерал-майор Ф. И. Трухин — бывший преподаватель Академии Генерального штаба Красной Армии и первоклассный военный специалист.

19 декабря 1944 г. рейхсмаршал Г. Геринг подписал приказ о создании Военно-воздушных сил РОА, которые 4 февраля 1945 г. вошли в непосредственное подчинение Власова. Командующим ВВС был назначен полковник (с 12 февраля 1945 г. — генерал-майор) В. И. Мальцев. К апрелю в Мариенбаде удалось сформировать 1-й авиационный полк (командир — полковник Л. И. Байдак) в составе 5-й истребительной (16 самолетов Ме109), 8-й бомбардировочной (12 Ju88) и 5-й учебно-тренировочной (2 Me109, 2 Ju88, 2 FU56, 2 У-2, 1 He111 и 1 Do17) эскадрилий. В стадии формирования находились еще одна эскадрилья бомбардировщиков, разведывательная и транспортная эскадрильи. В составе ВВС РОА были также сформированы полк зенитной артиллерии, парашютно-десантный батальон и рота связи. В связи с ухудшением военного положения и отсутствием условий для специального обучения наземных частей было решено готовить их к использованию в качестве пехоты, а также создать условия для объединения этих подразделений и частей аэродромного обслуживания, насчитывавших в обшей сложности до 5 тыс. человек, в боевое формирование и виде бригады или дивизии.

Солдаты одеты в немецкие шинели и пилотки; эмблемы РОА перешиты с левого рукава на правый