Страница:

28 января 1945 г. Гитлер утвердил А. А. Власова главнокомандующим новообразованными русскими формированиями со всеми вытекающими из этого полномочиями, включая назначение на офицерские должности и присвоение воинских званий до полковника включительно. 10 февраля в Мюнзингене генерал-инспектор добровольческих соединений Э. Кестринг в торжественной обстановке передал Власову командование над двумя русскими дивизиями. Личный состав РОА принял присягу, в которой солдаты и офицеры клялись до последней капли крови сражаться за благо русского народа против большевизма и быть верными союзу с Германией, возглавлявшей эту борьбу.

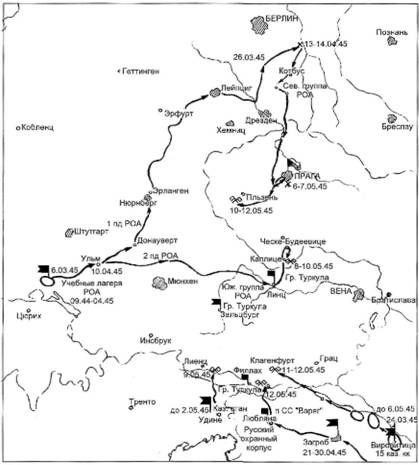

Отсутствие времени и средств для развертывания новых дивизий предполагалось компенсировать за счет включения в состав ВС КОНР других русских формирований. В январе 1945 г. командир Русского корпуса генерал-лейтенант Б. А. Штейфон встретился в Берлине с Власовым и заявил о готовности включить свое соединение в состав ВС КОНР. О присоединении к Власову объявил генерал-лейтенант А. В. Туркул, формировавший по соглашению с германским командованием русские части из эмигрантов и военнопленных в Зальцбурге, Линце и Филлахе общей численностью до 5, 2 тыс. человек. В то же время командующий 1-й Русской национальной армией генерал-майор Б. А. Хольмстон-Смыслов-ский наотрез отказался от сотрудничества, так как отвергал манифест КОНР как политическую и социальную программу и расходился с Власовым по вопросу о статусе русских вооруженных сил, которые рассматривал всего лишь как часть германского вермахта. После включения в состав Вооруженных сил КОНР 15-го казачьего кавалерийского корпуса (с 24 апреля 1945 г. ) общая численность русских формирований, фактически или формально подчинявшихся Власову, достигла 100 тыс. человек.

Для проверки боеспособности частей ВС КОНР из офицеров и солдат личной охраны Власова и курсантов офицерской школы РОА был сформирован отряд истребителей танков в составе трех взводов под командованием полковника И. К. Сахарова. Вооруженная легким автоматическим оружием и фаустпатронами, эта группа была введена в бой 9 февраля 1945 г. в районе Гюстебизе с целью выбить советские войска с плацдарма на западном берегу Одера. Действия отряда заслужили признательность германского командования, а сам Власов получил личное поздравление Гиммлера.

После этого эксперимента генерал-инспектором добровольческих соединений с согласия Власова из контингентов РОА была сформирована ударная противотанковая бригада «Россия» в составе четырех отрядов общей численностью 1, 2 тыс. человек под командованием полковника Галкина. Подчиненная штабу формирующейся противотанковой дивизии «Висла», бригада служила подвижным резервом германского командования, а ее отряды последовательно вводились в бой на Одерских плацдармах. На Одерский фронт был отправлен и 1604-й (бывший 714-й) пехотный полк, переданный в состав ВС КОНР из дислоцированной в Дании 599-й русской бригады. Под командованием полковника И. К. Сахарова полк сражался южнее Штеттина в составе боевой группы «Клоссек». Наконец, 6 марта на фронт в район действий 9-й армии генерала Буссе в полном составе выступила 1 — я дивизия РОА. Во время марша дивизии к фронту к ней присоединилось множество беглых остарбайтеров, из числа которых в каждом полку было сформировано по третьему батальону. Уже на фронте в состав дивизии были включены противотанковая бригада «Россия» и 1604-й полк, в результате чего ее численность выросла до 20 тыс. человек.

13 апреля два полка 1 — й дивизии атаковали позиции советской 33-й армии южнее Фюрстен-берга. Убедившись в невозможности овладеть сильно укрепленным плацдармом имевшимися силами и во избежание бессмысленных потерь, генерал-майор Буняченко прекратил атаки и отвел дивизию на тыловой рубеж.

В обстановке надвигавшегося краха Германии Власов и его окружение никак не могли рассчитывать на формирование достаточного количества соединений, чтобы противостоять Красной Армии. Однако вера в противоестественность и непрочность коалиции западных демократий со сталинским режимом вселяла им надежду на скорый ее раскол. 26 марта 1945 г. на последнем заседании КОНР, состоявшемся в Карловых Варах, было решено постепенно стягивать все русские формирования в район Инсбрук-Зальцбург (Австрийские Альпы), чтобы соединиться здесь с отступающими из Югославии казачьими частями, а также с сербскими и хорватскими антикоммунистическими формированиями и продолжать борьбу до изменения общей обстановки.

10 апреля 1945 г. в соответствии с этим решением в район Линц-Ческе Будеевице походным порядком выступили все находившиеся на формировании в Мюнзингене и Хойберге воинские части и учреждения Вооруженных сил КОНР: 2-я дивизия, учебно-запасная бригада, штаб ВС КОНР с офицерским резервом и офицерской школой РОА, строительный батальон и ш т а б 3 — й дивизии — в с е г о около 23 тыс. человек. 15 апреля с Одерского фронта на соединение с ними двинулась 1 — я дивизия. Наконец, 17-18 апреля из района Мариенбада на юг выступили строевые и технические части ВВС КОНР под командованием генерал-майора В. И. Мальцева.

Одновременно руководство КОНР через своих эмиссаров и представителей нейтральных государств пыталось установить контакты с западными союзниками. Однако все эти попытки оказались тщетными. На предложение Власова сдать американцам формирования Вооруженных сил КОНР без сопротивления, при условии, что их личный состав не будет выдан советским властям, представители американского командования заявили, что не уполномочены вести переговоры относительно предоставления солдатам и офицерам русских формирований политического убежища, и требовали сдачи в плен на общих основаниях. Правда, они обещали, что власовцы не будут выданы советским властям до окончания войны, и это позволяло надеяться, что разрыв между союзниками произойдет раньше, чем дело дойдет до выдачи. Уже 30 апреля 1945 г. в районе г. Цвиссель по предварительному соглашению с американцами в их расположение перешли и сложили оружие части ВВС КОНР.

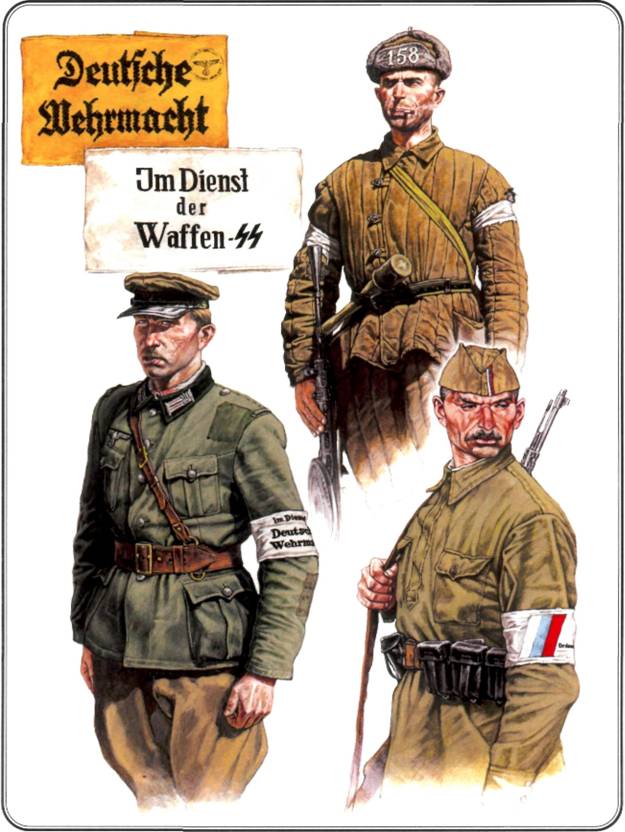

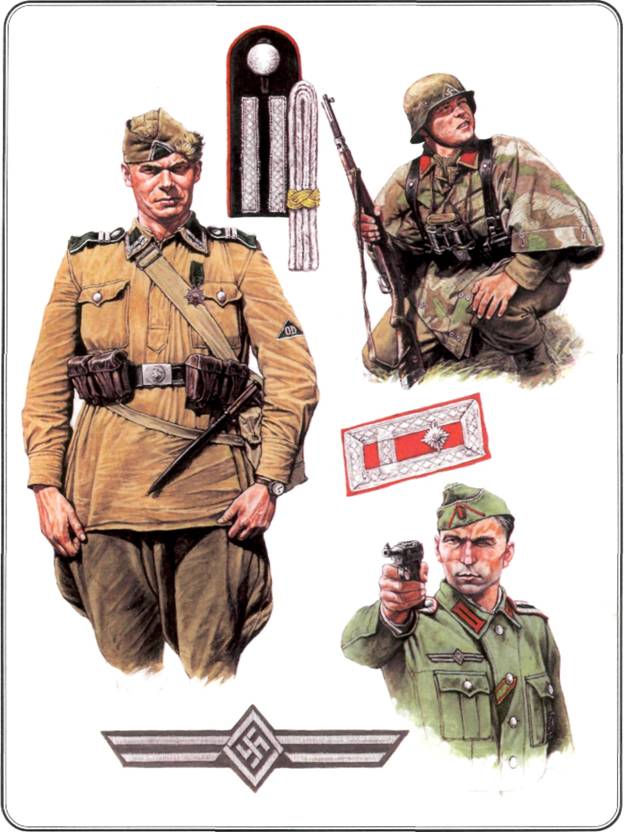

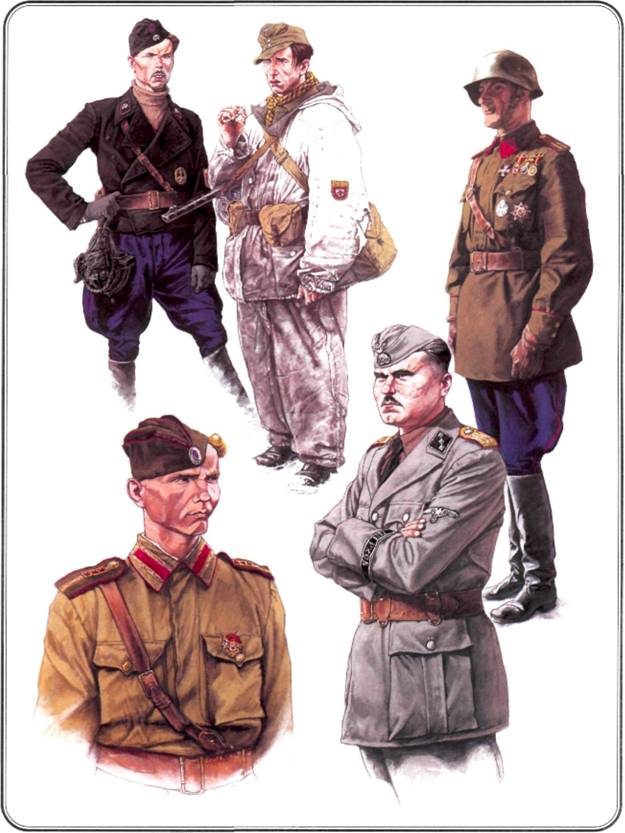

Сахаров и Буняченко одеты в германскую униформу с погонами и петлицами вермахта, нарукавными знаками и кокардами РОА.

Власов — в сшитом для него по индивидуальному заказу обмундировании, включавшем темно-коричневый китель без петлиц и погон, с красной выпушкой по борту и воротнику; черные брюки (или темно-коричневые галифе) с красными генеральскими лампасами; шинель темно-коричневого цвета с красными отворотами; темно-коричневую фуражку с золотым «генеральским» шнуром и офицерской кокардой РОА

В первых числах мая дивизия Буняченко, двигавшаяся на соединение с главными силами ВС КОНР, находилась в нескольких километрах юго-западнее Праги, когда в чешской столице началось вооруженное восстание против немцев. 4 мая в расположение дивизии прибыли представители штаба восстания, пытавшиеся выяснить намерения власовцев и склонить их к выступлению на стороне повстанцев. Положение последних вскоре стало критическим, и восставшие по радио обратились ко всем союзным армиям с призывом о помощи, который был услышан и в дивизии РОА. После непродолжительных раздумий ее командование приняло решение идти на помощь восставшим и, реабилитировав таким образом себя в глазах союзников, просить у них политического убежища.

Вечером 5 мая части 1-й дивизии вступили в Прагу и атаковали немецкие войска. Население восторженно приветствовало своих освободителей, однако Чешский национальный совет, принявший на себя роль временного правительства, большинство в котором составили коммунисты, отмежевался от действий власовцев, заявив, что «не желает иметь никакого дела с изменниками и немецкими наемниками». Между тем стало известно, что войска 3-й американской армии генерала Паттона остановились в 40 км от Праги, а с севера к городу приближаются части 1 —го Украинского фронта под командованием маршала И. С. Конева. Вечером 7 мая Буняченко отдал приказ о прекращении боевых действий, и утром следующего дня дивизия оставила Прагу, потеряв за два дня боев 300 бойцов убитыми и ранеными. В то время как большая часть дивизии выступила на юг, в городе остались разрозненные группы власовцев, которые сдались советским войскам.

Пока 1-я дивизия вела бои в Праге, командование Южной группы РОА {2-я дивизия и другие части) достигло соглашения с американцами о сдаче им в плен всех вооруженных формирований КОНР. Не имея связи с Власовым и 1-й дивизией, оно не смогло прийти к окончательному решению и оказалось застигнутым врасплох наступающими частями Красной Армии.

В результате часть 2-й дивизии вместе со штабом была пленена советскими войсками, в то время как остальные части были интернированы американцами в районе г. Крумау (Австрия) 8-10 мая.

11 мая в районе Шлюссельбурга (Чехия) перед американцами сложила оружие и I —я дивизия РОА. Однако высшее американское командование отказалось принять дивизию в плен на том основании, что она находилась на территории, которую должны были занять советские войска. В полдень 12 мая Буняченко отдал приказ о роспуске дивизии, надеясь, что в одиночку солдатам и офицерам будет легче перейти советско-американскую демаркационную линию. В тот же день Власов и Буняченко предприняли отчаянную попытку вместе с колонной штабных машин прорваться в расположение американцев. Между тем советское командование, получив необходимые данные от пленных и перебежчиков, приняло меры по задержанию Власова, который был захвачен в колонне при молчаливом согласии американского патруля.

Последним актом трагедии РОА стала насильственная репатриация большинства ее солдат и офицеров в Советский Союз в соответствии с соглашением, подписанным главами СССР, США и Великобритании в Ялте 11 февраля 1945 г. Власовцы, взятые в плен Красной Армией на территории Австрии и Чехии, подвергались жестоким расправам и издевательствам. Офицеров расстреливали без суда и следствия, а всех остальных в задраенных наглухо товарных вагонах направляли в отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока в проверочно-фильтрационные лагеря. Те из них, кто не был приговорен к смертной казни и лагерным срокам, по постановлению Государственного комитета обороны от 18 августа 1945 г. получили внесудебным порядком 6 лет спецпоселения. Что же касается Власова и других видных деятелей КОНР, то их судьбу решил закрытый судебный процесс, завершившийся вынесением смертного приговора и казнью всех подсудимых.

ПРИЛОЖЕНИЯ

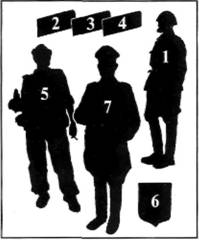

2. Нарукавная повязка женского вспомогательного персонала вермахта.

3. Русский доброволец — шофер моторизованной колонны снабжения, 1941-1942 гг.

4. Русский доброволец — боец антипартизанского подразделения в составе 58-й немецкой пехотной дивизии, 1941-1942 гг.

5. Солдат русского охранного подразделения, 1942 г.

Добровольцы вспомогательной службы («хиви»), появившиеся в немецких частях с первых дней войны, не имели установленной формы одежды и носили свое старое красноармейское обмундирование или гражданскую одежду. Принадлежность к германской армии обозначалась нарукавными повязками с изображением тактического знака дивизии, в составе которой они служили, или с печатью воинской части.

Приказом от 1 октября 1941 г. был установлен единый образец нарукавной повязки — белого цвета с надписью в три строки: «1тDienst der Deutschen Wehrmacht» («На службе германских вооруженных сил»). Способ изготовления и шрифт допускался любой. Для добровольцев, состоявших на службе в частях войск СС, вводилась такая же повязка с надписью«Im Dienst der Waffen-SS» («На службе войск СС») (рис.I).

Женщины-добровольцы (санитарный и хозяйственный персонал носили гражданскую одежду и желтую повязку на левом рукаве с вышитой надписью«Deutsche Wehrmacht» («Германские вооруженные силы»), предусмотренной для женского вспомогательного персонала вермахта (рис. 2).Для переводчиков приказом от 24декабря была установлена по вязка с надписью«Sprachmittler-Dolmetscher» («переводчик»).

Отсутствие единой формы одежды и ношение принятого 1 октября 1941 г. образца повязки подтверждалось приказом организационного отдела Генерального штаба ОКХ№ 11/8000/42. При этом, однако, говорилось о необходимости воспитания у добровольцев «воинской гордости» путем выдачи немецкого обмундирования и знаков различия. В деталях обмундирования добровольцев зачастую присутствовала импровизация, как, например, использование эмблем автомобильных частей Красной Армии, прикрепленных к немецким петлицам (см. рис. 3).

Для того чтобы отличать добровольцев, сражавшихся в составе боевых подразделений, от солдат противника, использовались белые повязки на обоих рукавах обмундирования. Из-за этих повязок партизаны часто называли русских добровольцев «белорукавниками». Другим отличительным знаком были нашитые на головной убор или рукав цифры, обозначавшие номер подразделения (рис. 4).

В появившихся весной 1942 г. местных вспомогательных формированиях ротного и батальонного звена, задействованных главным образом на охранной службе, использовалось советское. или старое немецкое обмундирование со споротыми знаками различия. В некоторых из них частным порядком вводились отличительные знаки, как например, ленточки цветов рус-. ского национального флага, нашивавшиеся на головные уборы и нарукавные повязки. Обычно такие части обеспечивались трофейным советским (винтовки Мосина и СВТ, пулеметы Дегтярева) или устаревшим немецким оружием, как например винтовка Маузера обр. 1898г., принятая на вооружение в 1906г. (рис 5).

введенные приказом № 11/8000/42 (август 1942 г. ):

погон командира взвода(Zugfьhrer),

погон и петлица командира роты(Kompaniefьhrer).

4. Нагрудная эмблема восточных частей.

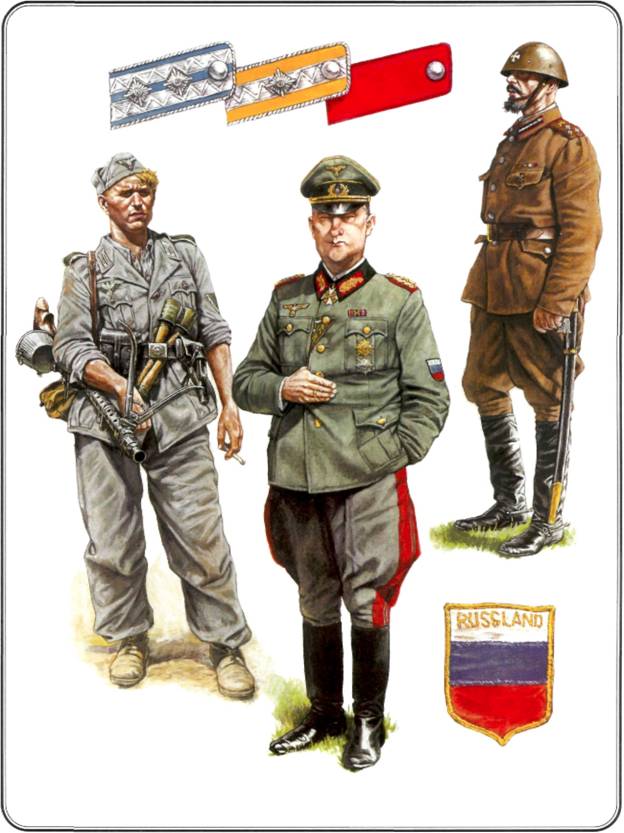

5. Стрелок(Schьtze) восточного батальона, 1942-1943 гг.

6. Командир взвода(Zugfьhrer) охранных частей, 1942-1943 гг.

7. Командир отделения(Gruppenfьhrer) смоленской «службы порядка»(Ordnungsdienst), 1942-1943 гг.

Основные требования, предъявляемые к униформе восточных частей, определялись директивой ОКВ № 46 от 18 августа 1942 г. («Руководящие указания по усилению борьбы с бандитизмом на Востоке»), которая обязывала Генеральный штаб ОКХ разработать основные положения по организации этих формировании, включая систему воинских званий, форму одежды и знаки различия. При этом особо оговаривалось запрещение ношения немецких знаков различия, эмблем и погон.

По приказу № 11/8000/42 в августе 1942 г. были введены знаки различия восточных частей, представлявшие собой петлицы и погоны. Погоны — германского образца из сукна темно-зеленого цвета или цвета мундира с серебристыми лычками — для нижних чинов (рис. 1); узкие серебряные погоны (введенные в 1940 г. для зондерфюреров) — для офицеров негерманского происхождения (рис. 2); петлицы — с серебряным галуном, одинаковые по форме и размеру для всех званий (рис. 3). Петлицы и окантовка погон были красного цвета — у охранных частей и темно-зеленого — у вспомогательной полиции. Этим же приказом вводилась нагрудная эмблема в виде заключенной в ромб свастики с «крыльями», заменявшая германского орла (рис. 4).

В соответствии с тем же приказом отряды вспомогательной полиции и охранные части должны были снабжаться обмундированием «по возможности» с трофейных вещевых складов. Здесь, прежде всего, имелось в виду трофейное советское обмундирование, а также униформа других армий — латвийской, чехословацкой, польской и т. п. Охранные части (восточные батальоны и роты) обеспечивались также старым немецким обмундированием и снаряжением. Изображенный на рис. 5 солдатвосточного батальона одет в чехословацкое обмундирование с петлицами охранных частей, немецкую плащ-палатку и шлем обр. 1935 г. с эмблемой, использовавшейся в восточных формированиях. Вооружен чехословацким карабином 16/33 (по немецкой номенклатуре — 33/40).

15 ноября 1942 г. приказом организационного отдела Генерального штаба ОКХ № 10450/42 была установлена матерчатая кокарда для личного состава восточных батальонов и рот, представлявшая собой овал темно-зеленого цвета с красной вертикальной полоской. На практике использование таких кокард, по-видимому, было редким. Существовали также петлицы, изготовленные по образцу немецких двойных петлиц, — красного цвета на темно-зеленом поле (рис. 6). В июле 1942 г. было отмечено их использование солдатами восточной кавалерийской части в районе Новгород-Северского.

Установленные вышеназванными приказами образцы знаков различия соблюдались далеко не всегда. Так, например, в Смоленске бойцы отрядов «службы порядка»(Ordnungsdienst), помимо регламентированных приказом №II/8000/42 темно-зеленых петлиц с галуном, носили темно-зеленые погоны с белой выпушкой, а также темно-зеленый треугольник с белой выпушкой на левом рукаве и головном уборе. На груди у изображенного на рис. 7 полицейского — Знак отличия за храбрость и заслуги для восточных народов II класса «в бронзе».

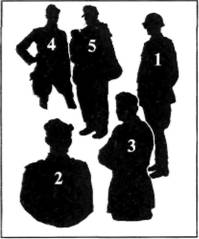

2-4. Петлицы чинов Русской охранной группы: полковника казачьих частей, обер-лейтенанта кавалерии, рядового пехоты.

5. Ефрейтор — пулеметчик одного

из «молодых» полков Русского охранного корпуса, 1944-1945 гг.

6. Один из вариантов нарукавного знака «Особой дивизии Р», 1943 г.

7. Командующий 1-й РИА генерал-майор Б. А. Хольмстон-Смысловский, 1945 г.

Первые образцы униформы для Русского охранного корпуса (охранной группы) изготовлялись путем переделки югославских мундиров защитного цвета, стоячий воротник которых перешивался на отложной. Однако в связи с нехваткой защитного обмундирования формировавшиеся с начала 1942 г. части имели темно-коричневую униформу аналогичного покроя, изготовлявшуюся собственными силами (рис. 1). Головными уборами служили пилотки с кокардой Российской Императорской армии и чехословацкие стальные шлемы обр. 1932 г. с белым ополченским крестом.

Офицерам вне строя предписывалось носить фуражки русского образца с темно-синим околышем, тульей цвета мундира и серебряным шнуром. Солдаты и офицеры носили русские погоны, обозначавшие последний чин в русской армии, но не имевшие никакого служебного значения. Звания по занимаемым в корпусе офицерским должностям обозначались на петлицах (рис. 2-3), а звания нижних чинов — соответствующим количеством шевронов серебряной (ефрейтор и унтер-офицер) или золотой (фельдфебель) тесьмы, нашитых на левом рукаве выше локтя. Воротники унтер-офицерских мундиров обшивались белой тесьмой по немецкому образцу. Командир корпуса генерал-лейтенант Б. А. Штейфон носил петлицы с золотым галуном, красные лампасы и шинель с красными отворотами. Канты на фуражке, воротнике, погонах, петлицы и просветы погон были малиновыми в пехоте (рис. 4), желтыми в кавалерии, голубыми в казачьих подразделениях и алыми у офицеров Генштаба, военных юристов, чинов санитарной и ветеринарной служб. В артиллерийских и технических подразделениях также использовался алый войсковой цвет, однако петлицы были черными с алым кантом.

С переходом корпуса в состав вермахта было получено новое немецкое обмундирование с немецкими знаками различия, в то время как русские отличия упразднялись (приказ от 28 января 1943 г. ). Для всего личного состава был установлен цвет рода оружия, как у егерских частей (светло-зеленый), кроме санитарного (васильковый) и ветеринарного (малиновый) персонала. Сформированные уже после включения корпуса в состав вермахта из советского пополнения 4 и 5-й полки получили на снабжение итальянскую форму с немецкими знаками различия (рис 5).

16 февраля 1945 г. всему личному составу корпуса было предписано носить нарукавный знак РОЛ. Действовавшие с лета на Восточном фронте формирования Б. Л. Смысловского не имели установленной формы одежды. Офицеры носили униформу вермахта с немецкими погонами, петлицами, кокардами и орлами на мундире и фуражке; рядовой состав — как немецкую, так и советскую форму разных образцов с немецкими погонами и петлицами или без них. Лишь в самом конце войны, когда 1-я РИА получила статус «союзной армии», ношение немецких орлов было отменено. Единственным отличием служил нарукавный знак в виде щитка цветов национального флага (белый, синий, красный) на левом рукаве мундира (рис. 6). Сам Б. А. Смыслов-ский, получив в марте 1945 г. чин генерал-майора, носил все положенные генеральскому чину отличия: погоны, петлицы, лампасы и золотой шнур на фуражке (рис. 7).

2. Старший лейтенант РННА, 1942 г.

3. Прапорщик 1 — й Русской национальной бригады СС, 1943 г.

4. Танкист бронедивизиона РОНА, 1943-1944 гг.

5. Солдат «штурмовой бригады РОНА», 1944 г.

Форма одежды и знаки различия РННА были, по существу, видоизмененной униформой Красной Армии. Обмундирование солдат и офицеров состояло из кителя или гимнастерки защитного цвета с петлицами РККА, брюк (у старших офицеров — темно-синих галифе с малиновым кантом), пилотки с овальной кокардой русских национальных цветов. В качестве знаков различия использовались советские треугольники, кубики и шпалы, которые крепились не на петлицы, а на погоны, сшитые по образцу погон Российской Императорской армии. Вдоль погона младшего командного и начальствующего состава (сержанты) располагалась желтая полоска, среднего (лейтенанты и капитаны) — петличный галун, старшего (майоры, подполковники и полковники) — желтый витой шнурок.

Изображенный на рис. 1 полковник И. К. Сахаров одет в гимнастерку с генеральскими петлицами, суконные галифе и шлем обр. 1938 г. На груди — испанские награды, полученные за участие в Гражданской войне 1936-1939 гг. на стороне Франко. Любопытно отметить, что личному составу РННА не возбранялось носить советские награды, как, например, орден Боевого Красного Знамени (рис. 2).

Личный состав сформированного летом 1942 г. 1-го Русского национального отряда СС получил новое обмундирование бывшей чехословацкой армии. В 1943 г. солдаты и офицеры полка, а затем бригады под командованием подполковника В. В. Гиль-Родионова (рис. 3) носили униформу «общих СС» — серые кителя с черными петлицами и орлом на левом рукаве, брюки и пилотки с «мертвой головой», коричневые рубашки с галстуком. Для командного состава были введены золотистые погоны. Кроме того, личный состав соединения носил нарукавную ленточку с надписью «За Русь».

Бригада, которой командовал Б. В. Каминский (РОНА), по своему внешнему виду первое время не отличалась от партизанских отрядов. Специальной формы одежды установлено не было, и бойцы носили то, в чем являлись на призывные пункты, — гражданскую и красноармейскую одежду, сапоги, ботинки, лапти и даже ходили босиком. Лишь в конце 1942 г. четыре батальона бригады получили старое немецкое обмундирование.

В мае 1943 г. были введены погоны и петлицы РОА, а также нарукавный знак в виде щитка с черным Георгиевским крестом на белом поле и желтыми буквами «РОНА» (существовало множество вариантов эмблемы). Поскольку пошивочные мастерские Локотского округа не могли изготовить достаточного количества знаков различия, погоны и нарукавную эмблему РОНА летом 1943 г. носили только офицеры. Включение бригады Каминского в состав войск СС позволило улучшить ее снабжение предметами обмундирования и снаряжения, однако не повлекло за собой унификации системы знаков различия. Так, офицеры бригады носили погоны и петлицы РОА, вермахта и войск СС, а солдаты зачастую обходились без каких бы то ни было знаков различия. Изображенный на рис. 4 танкист одет в куртку бронетанковых войск вермахта и суконные галифе советского образца. На пилотке рядом с «мертвой головой» бронетанковых войск — кокарда РОА. Танковый шлемофон — советского образца. Солдат РОНА (рис. 5) — в двустороннем камуфляжном комбинезоне и полевом кепи обр. 1943 г. с эмблемой вермахта. Петлицы на воротнике кителя отсутствуют.

2. Пропагандист РОА, 1943-1944 гг.

3. Солдат Гвардейской бригады РОА, 1943 г.

4. Командир стрелкового батальона Гвардейской бригады РОА капитан Г. П. Ламсдорф, 1943 г.