Страница:

В первом полугодии 1968-го я учился в Университете Эссекса, чье продуваемое всеми ветрами здание из пластика, стекла и стали находилось в шестидесяти милях к северо-востоку от Лондона и где я каждую неделю встречался со своим научным руководителем. Но в мае того года сотни студентов инициировали массовые протесты, направленные против вербовки учащихся соседним Porton Down – исследовательским центром, где под страшным секретом испытывалось химическое оружие – слезоточивый газ, средство борьбы с беспорядками, в дальнейшем использовавшееся во Вьетнаме. Протесты с каждым днем становились все более серьезными, и после исключения трех студентов и появления в кампусе полицейских с собаками почти все учащиеся проголосовали за закрытие существовавшего университета и объявили о создании на его месте Свободного университета Эссекса. Я помню, как каждый вечер ходил на митинги на главной площади кампуса и отчаянно скучал по Калифорнии, поскольку разгулявшиеся студенты пели и танцевали под антивоенный гимн I – Feel – Like – I’m – Fixin’ – to – Die Rag, написанный Country Jo e and the Fish (“Раз, два, три, за что мы сражаемся? Не спрашивай меня, мне плевать”[43]).

Поскольку занятия и встречи с научным руководителем в университете постоянно отменялись или прерывались, я все чаще задумывался, ради чего учусь. Как-то вечером, сидя в университетском кафе, я случайно услышал по радио битловскую Got to Get You into My Life, в которой Пол Маккартни пел о поездке в одиночестве и о своей надежде найти “другую дорогу, где я, быть может, увижу другой склад ума”[44]. И я понял, что пришла пора вернуться в Лондон, чтобы полностью погрузиться в роль первого европейского редактора Rolling Stone.

Наступил самый подходящий момент – в новом качестве я смог побывать на таких памятных мероприятиях, как два прощальных концерта Cream в Королевском Альберт-холле, на легендарном теперь совместном выступлении Jefferson Airplane и Doors в лондонском Roundhouse (первом концерте Doors в Англии) и на выступлении Rolling Stones в память о Брайане Джонсе в Гайд-парке, куда пришло 250 тыс. человек, а в небо в честь Джонса были выпущены тысячи белых бабочек. Я провел невероятно бурные пьяные выходные со Стивом Винвудом, Джимом Капальди и Крисом Вудом из Traffic в их сельском коттедже в Беркшире, слушая их джем с полуночи до рассвета и по настоянию музыкантов присоединившись к ним и добавив от себя парочку аккордов на клавишных – меня похвалили, несмотря на то что я в жизни не играл на пианино! И я никогда не забуду о скромном ужине у режиссера Джима Шеппарда – он снял концерт Doors в Roundhouse, где я тоже был, – во время того концерта Дэвид Кросби, Стивен Стиллс и Грэм Нэш, взирающие на мир глазами странствующих херувимов, вошли без предупреждения, уселись за стол и, после того как Стиллс расчехлил акустическую гитару, сыграли ангельски красивую песню Helplessly Hoping с их на тот момент еще не выпущенного первого альбома.

Но больше всего меня будоражила возможность взять интервью у людей вроде Мика Джаггера, Пита Таунсенда, Рэя Дэвиса и Сида Барретта. Только одна мечта долго оставалась неисполненной – встретиться с самым главным моим героем, недоступным Джоном Ленноном, который появился в своих легендарных круглых, в проволочной оправе “бабушкиных” очках в образе рядового Грипвида из фильма “Как я выиграл войну” на обложке первого выпуска Rolling Stone, датированного 9 ноября 1967 года и продававшегося по указанной на обложке цене 25 центов. Но судьба позаботилась о том, чтобы воплотить мою мечту в жизнь.

Начало было положено годом ранее, когда Джон впервые встретил Йоко. Услышав об “удивительной художнице”, которая собирается открыть свою первую лондонскую выставку в контркультурной галерее Indica, Джон зашел туда вечером 8 ноября 1966 года, накануне официального открытия. “Я пришел, – рассказывал Джон Яну Винеру, – и бродил по галерее. Кроме меня внутри была еще парочка студентов-художников, которые помогали собирать выставку, а я изучал экспозицию и диву давался. Там продавалось яблоко за двести фунтов, и я подумал, что это здорово – юмор Йоко я понял сразу же: за двести фунтов вы могли посмотреть на то, как постепенно гниет свежее яблоко”.

Джон Данбар, владелец галереи, представил его Йоко. “Ни один из нас не знал, кем же, блин, был другой. Она не знала, кто я, слышала только о Ринго. Я же думал о том, как будет “яблоко” по-японски. Данбар настаивал, чтобы она поприветствовала миллионера – ну, ты понимаешь, о чем я. Она подошла и протянула мне карточку, на которой было написано: “Дыши” – одно из ее наставлений, так что я начал дышать”. Как позже вспоминала Йоко, “когда он вздохнул, он сделал это так томно и подошел ко мне так близко, что это было очень похоже на флирт”.

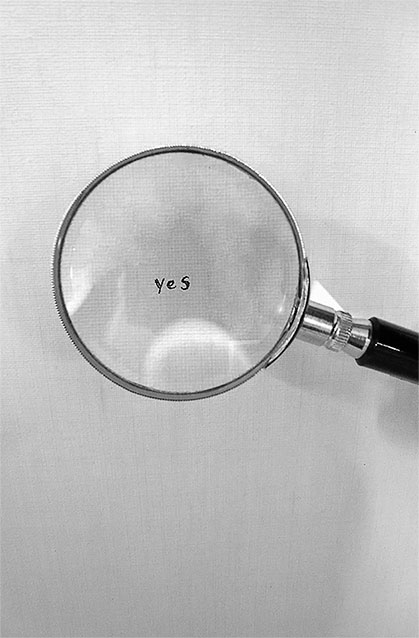

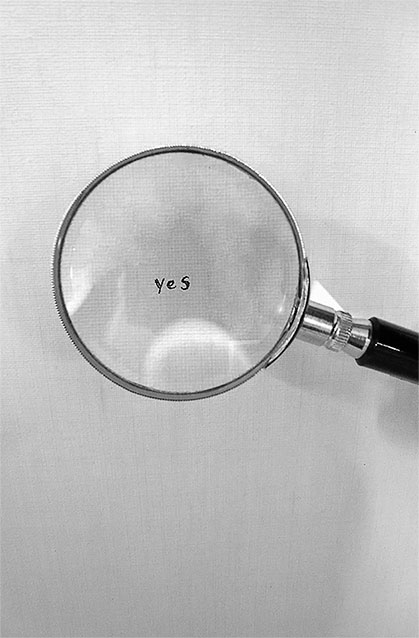

Затем Джон приблизился к работе, названной “Гвоздевая живопись”[45], – выкрашенной белой краской деревянной панели с подвешенным к ней на цепочке молотком и коробочкой с гвоздями. Джон спросил, не позволит ли ему Йоко забить гвоздь, но она отказала, сославшись на то, что выставка еще не открылась. Годы спустя Джон так вспоминал эту сцену: “Данбар сказал – дай ему молоток и гвозди. Он миллионер, он может их купить. Они немного посовещались, после чего она сказала – о’кей, ты можешь забить гвоздь за пять шиллингов, на что я схитрожопил – ладно, я дам тебе воображаемые пять шиллингов, а ты мне воображаемые молоток и гвоздь. Именно тогда мы по-настоящему познакомились. Именно тогда наши глаза встретились, и она поняла, да и я понял, что это было то самое. Но там была еще одна работа, которая могла решить все в пользу или против художницы: стремянка, а прямо над ней свисающая с потолка картина. К холсту была подвешена лупа. Я залез на стремянку, взял лупу и увидел сквозь нее набранное мелкими буквами “да”. Как позже признавался Джон, “это было то самое “да”, которое заставило меня остаться”. Это было то самое “да” над лестницей, которое стало самым радостным, все в его жизни изменившим озарением. Позже в Mind Games, настоящей проповеди, ставшей его жизненным кредо, он пел: “Да – это ответ, и ты это знаешь наверняка. / Да – это выкуп, ты должен его заплатить”[46].

В то время Джон еще жил со своей первой женой, Синтией, а Йоко была замужем за режиссером Энтони Коксом, правда, оба брака переживали не лучшие времена. Джон и Йоко, чьи отношения только зарождались, периодически встречались в Лондоне. “Второй раз я увидел ее на открытии галереи Клауса Ольденберга, – вспоминал Джон. – Мы очень стеснялись и, ну, просто кивнули друг другу. Я тут же отвернулся, потому что страшно застенчив с людьми, а с барышнями особенно. На той коктейльной вечеринке мы улыбались и стояли рядом как вкопанные”.

Некоторое время спустя Йоко отправила Джону экземпляр своей вышедшей в 1964 году книги “Грейпфрут” с автографом. В книге были бередящие разум дзен-коаны[47], что-то типа инструкций и стихов. Джон держал книгу у кровати и время от времени листал ее, чтобы прочесть нечто вроде “Слушай, как вращается земля”, “Складывай все свои тени, пока они не превратятся в одну”, “Прочерти собой линию. Рисуй, пока не исчезнешь”, “Зажги спичку и следи за пламенем, пока не догорит” и “Пробей стену головой”. Йоко держала Джона в курсе того, что происходит в ее жизни, сообщала о своих выставках и перформансах, так что в сентябре 1967 года, к началу ее тринадцатидневного танцевального фестиваля Do-It-Yourself, который полностью проходил “в воображении”, Джон получил тринадцать танцевальных инструкций по почте. “Каждый день под дверь подсовывали очередную карточку, – рассказывал он. – В них было написано “Дыши”, “Танцуй”, “Смотри на огни до рассвета”, и в зависимости от содержания они или расстраивали меня, или радовали. Меня страшно злило, что все это было заумно и пиздец как авангардно. Мне это нравилось, а в следующий момент бесило”.

Даже после того, как в феврале 1968 года Джон и другие битлы уехали в Индию, чтобы изучать трансцедентную медитацию в гималайском ашраме Махариши Махеш в Ришикеше, Джон периодически получал от Йоко открытки. В одной из них он прочитал: “Найди меня – я облако в небе”. В стихотворении “Облачный посланник”, написанном в iv веке индийским поэтом Калидасой, томящийся в ссылке влюбленный полубог умоляет проплывающее по небу облако передать весточку в гималайский дом его скорбящей невесты. В случае с Йоко она сама была облаком, проплывавшим по небу над головой Джона, и весточкой, которую она должна была ему передать, тоже была она сама. Послание дошло до адресата, и годы спустя Джон будет звать ее “Йоко в небесах и бриллиантах”.

Вернувшись из Индии, Джон первым делом позвонил Йоко. Это случилось 19 мая 1968 года. “Тем вечером, – рассказывал Джон Яну Винеру, – Синтии дома не было, и я подумал – что же, сейчас самое время узнать Йоко поближе. Она пришла ко мне домой, и я не знал, что делать. Так что мы поднялись наверх, в мою студию, и я прокрутил чуть ли не все кассеты, что у меня были, – что-то выпендрежное, что-то смешное, какую-то электронную музыку. Существовало не так много людей, с которыми я мог бы поделиться теми записями. Ее это сильно впечатлило, и она сказала: “Давай сделаем то же самое”.

“Тем вечером я надела фиолетовое платье, – вспоминала Йоко в интервью журналисту Рэю Коннолли. – Позже Джон сказал, что это был отличный знак, так как фиолетовый – очень хороший цвет. Поначалу мы ужасно стеснялись. В смысле, он даже не мог сказать: “О’кей, давай сделаем это”. Так что он предложил подняться в его студию и заняться музыкой или остаться внизу и просто поболтать”. Они поднялись наверх, и, как говорила мне Йоко, “общались, слушая и создавая музыку, и это было для меня нечто совсем новое. Это просто происходило, мы импровизировали. Мы вступили на незнакомую нам обоим территорию. Джон возился с магнитофонами. Он использовал все, что было в комнате, – фортепиано, орган, перкуссию, а я сидела на полу и пела”.

Записанный той ночью и выпущенный в конце 1968 года альбом, названный Unfinished Music No. 1: Tw o Virgins, начинался с петли из птичьих трелей – своего рода ритмовой подложки в основе задокументированных тогда шекспировских звуков, шелеста и шепота[48]. За обрывками аккордов салунного фортепиано, традиционного джаза и викторианского мюзик-холла ленноновские звуковые эффекты (реверберация, дилэй, искажение и помехи) соединялись с настойчивыми причитаниями Йоко, вызывающими в памяти призрачные звуки японской трубы хитирики, а также отчаянные стенания гобоя, исполнявшего в прокофьевской пьесе “Петя и волк” партию утки, проглоченной волком. В какой-то момент Йоко то ли пропевает, то ли проговаривает фразы вроде “Давай же, заставь меня” из японской песенки. И в каждой песне слышны обрывки беседы, когда Йоко выкрикивает: “Это ты? Здорово!” – на что Джон ворчит: “Нет, блин, гребаный консервный нож”, – а затем, чуть добрее: “Это я, Хильда, зашел домой выпить чаю”. И кажется, будто два влюбленных друг в друга призрака из народной японской сказки превратились в добропорядочную британскую семью, навеки прикованную к своей гостиной. “Мы начали в полночь, – позже рассказывал Джон, – а закончили на рассвете. Потом мы занялись любовью. Это было очень здорово”.

Йоко вовсе не нужно было петь Джону “Будешь ли ты любить меня завтра?”[49], поскольку, говоря словами той песни, ночь встретилась с утром и завтра уже наступило, а сердце Йоко не было разбито. Позже тем же утром старый друг Леннона Пит Шоттон, составлявший ему компанию в Кенвуде, зашел на кухню и увидел Джона, завернутого в нечто напоминавшее коричневое кимоно. Тот варил яйца и делал чай к завтраку.

В своих воспоминаниях “Джон Леннон в моей жизни” Шоттон довольно театрально описывает ту сценку. “Я не спал, – объявил Джон. – Всю ночь я не спал с Йоко. Это было здорово, Пит”. Затем он попросил своего друга подыскать ему новый дом и заявил, что хочет жить в нем с Йоко. “Так просто?” – недоверчиво спросил Пит. “Ага, так просто. Так просто, – ответил Джон. – Это оно, Пит. Этого я ждал всю жизнь. На хрен все. На хрен Beatles, на хрен деньги, на хрен все остальное. Я буду жить с ней в гребаной палатке, если потребуется. Помнишь, как это было, когда ты встречал девушку, думал о ней и хотел быть с ней все время, и твой разум был просто переполнен ею? Йоко сейчас наверху, а я дождаться не могу, когда увижу ее снова. Я так проголодался, что вынужден был бежать сюда, чтобы сварить яйцо. Но я вряд ли дождусь, когда оно сварится, потому что не могу разлучаться с ней ни на секунду”. И, как это ни удивительно, с того утра 20 мая 1968 года и до октября 1973 года, когда они расстались на восемнадцать месяцев, Джон и Йоко редко теряли друг друга из виду. Как Джон признался в One Day (at a Time) – возможно, самой трогательной и пылкой своей лирической песне, – “вместе ли мы или далеко друг от друга, наши сердца все равно бьются в унисон”[50].

“Я часто мечтал о женщине – красивой, умной, с темными волосами и высокими скулами, свободной художнице (а-ля Жюльетт Греко), – писал Джон в посмертно изданной книге “Устная небопись” (Skywriting by Wo r d of Mouth), – мечтал о своей половинке. О ком-то, кого я знал, но потерял из виду. После недолгой поездки в Индию, летя домой из Австралии, я слегка изменил этот образ – она должна быть кареглазой восточной красавицей. Естественно, пока я не отшлифовал все как надо, моя мечта не могла сбыться. Теперь я закончил шлифовку”.

Мечтая публично объявить и отпраздновать свой союз – “два разума, одна судьба”, как позже назовет его Джон, – месяц спустя пара приняла приглашение поучаствовать в первой Национальной выставке скульптуры в кафедральном соборе Ковентри. Их вкладом в экспозицию стала белая кованая садовая скамейка, под которой по оси восток – запад стояли пластмассовые горшки, тоже белые, с посаженными в них желудями – это символизировало принятие Джоном и Йоко двух уважаемых культур, их надежды на мир и любовь друг к другу. Джон назвал скульптуру “Йоко Джона – Джон Йоко”[51] и пояснил в выставочном каталоге: “Вот что бывает, когда встречаются два облака”. Правда, по одному из церковных канонов, Джон и Йоко не могли посадить желуди в освященную землю, поскольку не были женаты. Так что два пластмассовых горшка нашли пристанище в неосвященной земле неподалеку от собора. Правда, через несколько дней их украли битломаны.

Меньше чем через месяц Джон представил публике свою первую художественную выставку в галерее Роберта Фрейзера на Дюк-стрит. Ранее Фрейзер выставлял работы и дал старт карьерам таких художников, как Джим Дайн, Эд Раша, Питер Блейк, Ричард Гамильтон, Бриджет Райли и Энди Уорхол. В середине 1960-х его галерея стала своего рода светским салоном, где встречались художники, писатели, музыканты и актеры – Деннис Хоппер, Уильям Берроуз, Марианна Фэйтфулл, Мик Джаггер и Кит Ричардс. Человек богатый и со вкусом, Фрейзер достиг пика славы в 1967 году, когда его вместе с Джаггером и Ричардсом замели за печально известный наркотический кутеж в доме Ричардса в Суссексе. Хотя Джаггера и Ричардса после апелляции оправдали, Фрейзер просидел за решеткой полгода.

Выставка Джона открылась 1 июля 1968 года, когда Фрейзер вышел на свободу. Шоу, которое Джон посвятил Йоко, называлось “Вы находитесь здесь” – отсылка к туристическим картам, которые Джон еще ребенком видел в ливерпульских парках. Я был на том звездном открытии и, едва войдя в галерею, обнаружил в главном зале 365 белых воздушных шариков, надутых гелием. К ним были привязаны карточки, на одной стороне которых было написано “Вы находитесь здесь”, на другой – “Напишите Джону Леннону в галерею Роберта Фрейзера по адресу Дюк-стрит, 69”. Джон объяснил, что однажды в детстве он нашел подписанный воздушный шар из Австралии и ему так это понравилось, что он решил воспользоваться идеей. Они с Йоко были одеты во все белое, чтобы соответствовать и выкрашенным в тот же цвет стенам галереи и развешанным вокруг круглым белым полотнам по восемь футов в диаметре. В центре каждого полотна Джон мелкими буковками вывел: “Вы находитесь здесь”. Позже, когда все присутствовавшие собрались на улице, Джон выпустил шары в лондонское небо со словами: “Объявляю, что эти шарики… улетели!”

Ответы на карточках с воздушных шаров, отправленные в галерею по почте, как и комментарии, оставленные в гостевой книге выставки, порой были любезными и доброжелательными и даже включали остроумные стихотворения или пафосную заумь (“Тихая жестокость оправдывает колебания солнца в реальной жизни”). Но большинство посланий были саркастичными и агрессивными высказываниями в адрес Джона (“Длинноволосый очкастый тормоз”, “С наилучшими пожеланиями скорейшего выздоровления”, “Вернись к жене, она тебя любит”, “Микки Маус любит тебя, так что все в порядке”) и злобными расистскими – в адрес Йоко. Именно они, направленные против женщины, которую Джон называл “богиней любви и смыслом всей жизни”, расстраивали его особенно сильно. В “Устной небописи” он ответил на это: “Будучи рожденным в благородной бедности, в окружении представителей самого низа среднего класса, я не должен был удивляться выплеску этих расистских и женоненавистнических слов, которому мы подверглись в Великобритании – бастионе демократии. Да это же бунт! Один из “наших мальчиков” забивает на свое англосаксонское (что бы это ни значило) сердце и дом и начинает встречаться с чертовой япошкой. А знает ли он хоть что-нибудь о “Мосте через реку Квай”? Помнит ли он Перл-Харбор?.. Пресса превратилась в воющую толпу, и матерящееся Пассивное Большинство последовало ее примеру”.

Вскоре после того, как Йоко стала возлюбленной и партнером Джона, какая-то девушка подошла к ней у дверей Abbey Road Studios и вручила букет желтых роз острыми шипами вперед. Один лондонский журналист утверждал, что Йоко стала “самой поносимой женщиной в мире”. Но, как заметила Йоко в интервью Дэвиду Шеффу из Playboy, “сконцентрировавшись на мне, вся эта негативная энергия превратилась в нечто фантастическое. Это меня поддерживало. Если вы соберетесь с силами и сможете управлять подобной энергией, вы спасены. Если же вы уверены, что она убьет вас, так и случится”.

Но Йоко в те дни ненавидели не только за то, что она была с Джоном. Многие также поругивали ее как художницу и говорили, что она из тех, “кто доведет его до ручки” внутри своего концептуального и авангардного гравитационного поля. Чего эти хулители не знали, так это того, что еще до знакомства с Йоко Джон вовсю экспериментировал со звуком в домашней студии, проигрывая записи задом наперед, меняя их скорость, записывая и обрабатывая отдельные звуковые фрагменты и превращая мелодии в акустические коллажи. “Когда я впервые встретилась с Джоном, – как-то рассказывала мне Йоко, – он поставил несколько кассет, которые записал в отелях, где останавливался во время гастролей с Beatles. К примеру, на одной, сделанной в Японии, он что-то мямлит, а затем включается радио, и голос диктора что-то говорит по-японски. Он все это так записал, что получился как бы диалог между ним и радио. Ничего не зная об авангарде, он просто так развлекался”.

Даже в те мрачные дни Йоко отказывалась терять веру, предпочитая видеть во всем светлые стороны. Как-то вечером мне довелось оказаться рядом, и я спросил ее, как она справляется с теми, кого я со всей нетерпимостью и снобизмом обозвал “безмозглыми ничтожествами”, отказавшимися хотя бы попробовать разобраться, что же она и Джон пытаются сделать со своей музыкой, фильмами, выставками и перформансами. Но Йоко была гораздо милосерднее меня. “Вообще-то я не думаю, что они ничтожества, – мягко возразила она. – Недавно я думала об этом и поняла, что имели в виду интеллектуалы от авангарда, когда говорили: “О, истеблишмент всегда будет рядом, и всегда рядом будут дебилы; ты никогда не сможешь по-настоящему противостоять им, а они всегда будут считать тебя идиоткой”. Но я не верю в это. Узнав однажды что-либо, ты уже никогда не сможешь это не знать – таков естественный закон. Если тебя изнасиловали, девственницей тебе уже не быть. Дело в том, что художники во многом являются частью общества, они неотделимы от него. И то, что они пытаются сделать, кажется мне своего рода интеллектуальным изнасилованием всего населения. Поясню – под изнасилованием я имею в виду то, что однажды люди откроют свой разум и смогут полностью освободиться от предубеждений и косности. Это здорово, потому что, распахнув двери раз, ты уже не сможешь захлопнуть их снова. И тогда люди должны будут открыться и научиться быть восприимчивыми, начать понимать друг друга и общаться. Думаю, это произойдет очень скоро. Я на самом деле уверена, что полное принятие того, о чем я сейчас говорю, произойдет уже в ближайшее время”.

За неделю до закрытия выставки “Вы находитесь здесь” я зашел в галерею Фрейзера, чтобы в последний раз посмотреть экспозицию. Был вечер, и я решил познакомиться с хозяином, который оказался на удивление милым и простым в общении. Он сказал мне, что выписывает Rolling Stone, и, когда я упомянул, что не прочь сделать с Джоном интервью для журнала, он ответил, что Beatles как раз сейчас записывают White Album и он сомневается, что Джон сможет выкроить для меня время. Но он записал мой номер телефона и сказал, что поговорит с Джоном и перезвонит, если новости будут хорошими. И в конце августа раздался звонок мечты. Фрейзер, сообщив мне, что Джон готов встретиться в середине сентября, предложил свою помощь в качестве организатора интервью. Через неделю он перезвонил и сказал, что 17 сентября мне нужно прийти в квартиру Джона и Йоко к пяти часам вечера и что он сам там будет, чтобы нас познакомить.

Джон как раз недавно съехал из своего кенвудского дома, и они с Йоко, разведясь со своими супругами, временно снимали квартиру в доме 34 на площади Монтегю в лондонском районе Мэрилебон. Это было их первое совместное жилище, теперь здание отмечено памятной доской, напоминающей о том, что Джон жил здесь в 1968 году. Более того, квартира стала своего рода рок-н-ролльной Меккой и из-за других звезд, которые тоже останавливались здесь.

В 1965 году, незадолго до женитьбы на Морин Кокс, эту полуподвальную квартиру снимал Ринго Старр. Узнав от журналиста, что его соседом будет барабанщик Beatles, лорд Манкрофт, тоже местный житель, заявил: “Это выдающаяся площадь, и мы примем здесь выдающегося человека и его жену с распростертыми объятиями”. Однако Ринго и Морин прожили на площади не дольше месяца. Они купили деревенский дом в Суррее и тут же переехали, хотя Ринго сохранил квартиру за собой.

В 1966 году[52] он сдал ее Полу Маккартни, который устроил в ней маленькую студию, где записал демо-версию песни I’m Looking Through You и начал писать Eleanor Rigby. Пол изначально хотел, чтобы студия была тем местом, где поэты и музыканты могли бы писать стихи и авангардную музыку для недолго просуществовавшей, но амбициозной Zapple Records – дочернего лейбла Apple Records. Но там было записано только два альбома – Unfinished Music No. 2: Life with the Lions Джона и Йоко и Electronic Sound Джорджа Харрисона, хотя ранее свои произведения здесь записали на пленку трое американских писателей – Ричард Бротиган, Лоуренс Ферлингетти и Майкл Маклур.

Поняв, что студия не используется в полную силу, Пол разобрал ее и съехал с квартиры, так что она пустовала вплоть до декабря 1966 года, когда Ринго решил сдать ее Джими Хендриксу, его менеджеру Чезу Чендлеру и их уважаемым подружкам. Это было не самым разумным поступком Ринго. Хендрикс и его тогдашняя девушка Кэти Этчингем въехали в подвальное помещение под квартирой. Как-то вечером во время домашней ссоры, ставшей ныне легендарной и вошедшей в анналы рок-н-ролла, Хендрикс довольно недипломатично высказался в адрес кулинарных способностей Этчингем. В результате сначала тарелки, стаканы и сковородки летали по всей квартире, а затем Кэти ушла к Эрику Бердону, вокалисту Animals. В отчаянии Хендрикс сел и написал одну из самых потрясающих своих песен The Wind Cries Mary: “Завтра на светофоре зажжется синий свет / И осветит мою пустую постель”[53]. В припеве будто бы ветер кричит, плачет и шепчет: “Мэри” – второе имя Этчингем. Вскоре после ссоры с девушкой Хендрикс, накачавшись ЛСД, разгромил квартиру и, вероятно, неосознанно находясь под влиянием песни Rolling Stones, решил, что покрасить стены в черный цвет – отличная идея[54]. Правда, альтернативная история гласит, что стены он, наоборот, побелил. Так или иначе, Ринго вскоре пришлось искать нового квартиросъемщика.

17 сентября 1968 года в пять часов вечера я подошел к дому 34 на Монтегю-сквер. В волнении я позвонил в дверь, и через несколько секунд улыбающийся Джон – из-за круглых, в проволочной оправе “бабушкиных” очков его было ни с кем не перепутать – открыл дверь. “Заходи, заходи!” – сказал он, взял у меня пальто, а затем проводил в гостиную, где я увидел Роберта Фрейзера, сидящего на диване рядом с Йоко. На Оно были черные брюки и свитер. Оглядевшись, я был поражен множеством фотографий и постеров, висящих на стенах. Среди них были два снимка обнаженных Джона и Йоко, которые впоследствии появятся на обложке их нашумевшего альбома Unfinished Music No. 1: Tw o Virgins, гигантский плакат Sgt. Pepper, причудливая обложка журнала Time 1967 года, для которой карикатурист и аниматор Джеральд Скарф сделал из папье-маше, пластилина, проводков и палочек раскрашенные акварелью фигурки битлов, и легендарный коллаж Ричарда Гамильтона из газетных вырезок, посвященных наркотическому загулу Rolling Stones, за который Фрейзер получил полгода тюрьмы. В воздухе стоял запах индийских благовоний. Мы с Джоном, Йоко и Робертом сели за простой деревянный стол, на котором лежали журналы и газеты, проволочное ожерелье в форме пентакля, альбом для рисования, в котором я мельком увидел неповторимые рисунки Джона, и пепельница, забитая окурками Gitanes.

Мы начали с разговора о недавней выставке Джона “Вы находитесь здесь”, но почти сразу нас прервал телефонный звонок. Джон подошел к телефону, а вернувшись, извинился и сказал, что ему нужно быть на записи White Album. Мы договорились встретиться на следующий день. Но, когда я встал и направился к двери, Джон неожиданно поинтересовался: “А не хочешь поехать на студию вместе со мной и Йоко?”

– Прямо сейчас? Ты уверен, что это нормально? – переспросил я его с недоверием.

– Конечно-конечно, даже не думай, – ответил он безо всяких колебаний.

Мы с Джоном и Йоко вышли из квартиры, сели в белый лимузин и поехали в Сент-Джонс-Вуд. Вскоре мы уже выходили из машины и шли по пешеходному переходу через Эбби-роуд, который позже стал священной землей – ради того чтобы ступить на него, битломаны съезжаются со всего мира. А тогда, совершенно незаслуженно, по ней к Abbey Road Studio Two шел такой фанат, как я. Мне казалось, что я вступаю в святая святых. Но, поскольку я был недостойный, сующий свой нос в чужие дела гость Джона, едва ли кого-то удивило бы, что трое других музыкальных апостолов, раскачивавшиеся на стульях, поприветствовали меня взглядами горгоны Медузы. Я тут же решил скрыться за одним из гигантских студийных динамиков и простоял там следующие несколько часов.

Битловские сессии в студии вечно были сплавом репетиций, импровизаций, микширования, сведения записей, добавления и наложения голосов, создания звуковых эффектов и беспрестанного редактирования. Я всегда буду думать, что то, что я тогда пережил, было сном в осеннюю ночь, населенным одновременно ангелами и демонами, насыщенным шекспировскими звуками, шелестом и шепотом, а тысячи инструментов, звучавших в том ярком сне, отдавались в ушах то равномерным гулом, то громким вскриком.

Во время той ночной сессии я впервые услышал волшебные звуки песни Glass Onion, в которой поток сознания Джона струился по земляничным полям, где моржи, дураки с холма и леди мадонны встретились, благодаря воображению исполнителя. Но сладкий сон обернулся кошмаром, поскольку Glass Onion продолжился, как назвал это Ринго, “истерикой и безумием”, нехарактерными для Пола, – апокалиптичной, протометаллической песней Helter Skelter. “Мы осознанно решили сделать самую громкую, грязную и прекрасную рок-песню, на какую только были способны”, – рассказывал Пол. Ему это удалось, и та вещь явилась с самого дна ада, вырвав меня из объятий сна. Но, пробудившись, я по-прежнему был на седьмом небе Abbey Road Studios, понимая, что все вокруг реально и что я и в самом деле попал на запись Beatles. Пожалуй, лишь присутствие на репетиции шекспировской пьесы в театре “Глобус” заставило бы меня пережить такое же блаженство, какое я испытал той ночью.

Поскольку занятия и встречи с научным руководителем в университете постоянно отменялись или прерывались, я все чаще задумывался, ради чего учусь. Как-то вечером, сидя в университетском кафе, я случайно услышал по радио битловскую Got to Get You into My Life, в которой Пол Маккартни пел о поездке в одиночестве и о своей надежде найти “другую дорогу, где я, быть может, увижу другой склад ума”[44]. И я понял, что пришла пора вернуться в Лондон, чтобы полностью погрузиться в роль первого европейского редактора Rolling Stone.

Наступил самый подходящий момент – в новом качестве я смог побывать на таких памятных мероприятиях, как два прощальных концерта Cream в Королевском Альберт-холле, на легендарном теперь совместном выступлении Jefferson Airplane и Doors в лондонском Roundhouse (первом концерте Doors в Англии) и на выступлении Rolling Stones в память о Брайане Джонсе в Гайд-парке, куда пришло 250 тыс. человек, а в небо в честь Джонса были выпущены тысячи белых бабочек. Я провел невероятно бурные пьяные выходные со Стивом Винвудом, Джимом Капальди и Крисом Вудом из Traffic в их сельском коттедже в Беркшире, слушая их джем с полуночи до рассвета и по настоянию музыкантов присоединившись к ним и добавив от себя парочку аккордов на клавишных – меня похвалили, несмотря на то что я в жизни не играл на пианино! И я никогда не забуду о скромном ужине у режиссера Джима Шеппарда – он снял концерт Doors в Roundhouse, где я тоже был, – во время того концерта Дэвид Кросби, Стивен Стиллс и Грэм Нэш, взирающие на мир глазами странствующих херувимов, вошли без предупреждения, уселись за стол и, после того как Стиллс расчехлил акустическую гитару, сыграли ангельски красивую песню Helplessly Hoping с их на тот момент еще не выпущенного первого альбома.

Но больше всего меня будоражила возможность взять интервью у людей вроде Мика Джаггера, Пита Таунсенда, Рэя Дэвиса и Сида Барретта. Только одна мечта долго оставалась неисполненной – встретиться с самым главным моим героем, недоступным Джоном Ленноном, который появился в своих легендарных круглых, в проволочной оправе “бабушкиных” очках в образе рядового Грипвида из фильма “Как я выиграл войну” на обложке первого выпуска Rolling Stone, датированного 9 ноября 1967 года и продававшегося по указанной на обложке цене 25 центов. Но судьба позаботилась о том, чтобы воплотить мою мечту в жизнь.

Начало было положено годом ранее, когда Джон впервые встретил Йоко. Услышав об “удивительной художнице”, которая собирается открыть свою первую лондонскую выставку в контркультурной галерее Indica, Джон зашел туда вечером 8 ноября 1966 года, накануне официального открытия. “Я пришел, – рассказывал Джон Яну Винеру, – и бродил по галерее. Кроме меня внутри была еще парочка студентов-художников, которые помогали собирать выставку, а я изучал экспозицию и диву давался. Там продавалось яблоко за двести фунтов, и я подумал, что это здорово – юмор Йоко я понял сразу же: за двести фунтов вы могли посмотреть на то, как постепенно гниет свежее яблоко”.

Джон Данбар, владелец галереи, представил его Йоко. “Ни один из нас не знал, кем же, блин, был другой. Она не знала, кто я, слышала только о Ринго. Я же думал о том, как будет “яблоко” по-японски. Данбар настаивал, чтобы она поприветствовала миллионера – ну, ты понимаешь, о чем я. Она подошла и протянула мне карточку, на которой было написано: “Дыши” – одно из ее наставлений, так что я начал дышать”. Как позже вспоминала Йоко, “когда он вздохнул, он сделал это так томно и подошел ко мне так близко, что это было очень похоже на флирт”.

Затем Джон приблизился к работе, названной “Гвоздевая живопись”[45], – выкрашенной белой краской деревянной панели с подвешенным к ней на цепочке молотком и коробочкой с гвоздями. Джон спросил, не позволит ли ему Йоко забить гвоздь, но она отказала, сославшись на то, что выставка еще не открылась. Годы спустя Джон так вспоминал эту сцену: “Данбар сказал – дай ему молоток и гвозди. Он миллионер, он может их купить. Они немного посовещались, после чего она сказала – о’кей, ты можешь забить гвоздь за пять шиллингов, на что я схитрожопил – ладно, я дам тебе воображаемые пять шиллингов, а ты мне воображаемые молоток и гвоздь. Именно тогда мы по-настоящему познакомились. Именно тогда наши глаза встретились, и она поняла, да и я понял, что это было то самое. Но там была еще одна работа, которая могла решить все в пользу или против художницы: стремянка, а прямо над ней свисающая с потолка картина. К холсту была подвешена лупа. Я залез на стремянку, взял лупу и увидел сквозь нее набранное мелкими буквами “да”. Как позже признавался Джон, “это было то самое “да”, которое заставило меня остаться”. Это было то самое “да” над лестницей, которое стало самым радостным, все в его жизни изменившим озарением. Позже в Mind Games, настоящей проповеди, ставшей его жизненным кредо, он пел: “Да – это ответ, и ты это знаешь наверняка. / Да – это выкуп, ты должен его заплатить”[46].

В то время Джон еще жил со своей первой женой, Синтией, а Йоко была замужем за режиссером Энтони Коксом, правда, оба брака переживали не лучшие времена. Джон и Йоко, чьи отношения только зарождались, периодически встречались в Лондоне. “Второй раз я увидел ее на открытии галереи Клауса Ольденберга, – вспоминал Джон. – Мы очень стеснялись и, ну, просто кивнули друг другу. Я тут же отвернулся, потому что страшно застенчив с людьми, а с барышнями особенно. На той коктейльной вечеринке мы улыбались и стояли рядом как вкопанные”.

Некоторое время спустя Йоко отправила Джону экземпляр своей вышедшей в 1964 году книги “Грейпфрут” с автографом. В книге были бередящие разум дзен-коаны[47], что-то типа инструкций и стихов. Джон держал книгу у кровати и время от времени листал ее, чтобы прочесть нечто вроде “Слушай, как вращается земля”, “Складывай все свои тени, пока они не превратятся в одну”, “Прочерти собой линию. Рисуй, пока не исчезнешь”, “Зажги спичку и следи за пламенем, пока не догорит” и “Пробей стену головой”. Йоко держала Джона в курсе того, что происходит в ее жизни, сообщала о своих выставках и перформансах, так что в сентябре 1967 года, к началу ее тринадцатидневного танцевального фестиваля Do-It-Yourself, который полностью проходил “в воображении”, Джон получил тринадцать танцевальных инструкций по почте. “Каждый день под дверь подсовывали очередную карточку, – рассказывал он. – В них было написано “Дыши”, “Танцуй”, “Смотри на огни до рассвета”, и в зависимости от содержания они или расстраивали меня, или радовали. Меня страшно злило, что все это было заумно и пиздец как авангардно. Мне это нравилось, а в следующий момент бесило”.

Даже после того, как в феврале 1968 года Джон и другие битлы уехали в Индию, чтобы изучать трансцедентную медитацию в гималайском ашраме Махариши Махеш в Ришикеше, Джон периодически получал от Йоко открытки. В одной из них он прочитал: “Найди меня – я облако в небе”. В стихотворении “Облачный посланник”, написанном в iv веке индийским поэтом Калидасой, томящийся в ссылке влюбленный полубог умоляет проплывающее по небу облако передать весточку в гималайский дом его скорбящей невесты. В случае с Йоко она сама была облаком, проплывавшим по небу над головой Джона, и весточкой, которую она должна была ему передать, тоже была она сама. Послание дошло до адресата, и годы спустя Джон будет звать ее “Йоко в небесах и бриллиантах”.

Вернувшись из Индии, Джон первым делом позвонил Йоко. Это случилось 19 мая 1968 года. “Тем вечером, – рассказывал Джон Яну Винеру, – Синтии дома не было, и я подумал – что же, сейчас самое время узнать Йоко поближе. Она пришла ко мне домой, и я не знал, что делать. Так что мы поднялись наверх, в мою студию, и я прокрутил чуть ли не все кассеты, что у меня были, – что-то выпендрежное, что-то смешное, какую-то электронную музыку. Существовало не так много людей, с которыми я мог бы поделиться теми записями. Ее это сильно впечатлило, и она сказала: “Давай сделаем то же самое”.

“Тем вечером я надела фиолетовое платье, – вспоминала Йоко в интервью журналисту Рэю Коннолли. – Позже Джон сказал, что это был отличный знак, так как фиолетовый – очень хороший цвет. Поначалу мы ужасно стеснялись. В смысле, он даже не мог сказать: “О’кей, давай сделаем это”. Так что он предложил подняться в его студию и заняться музыкой или остаться внизу и просто поболтать”. Они поднялись наверх, и, как говорила мне Йоко, “общались, слушая и создавая музыку, и это было для меня нечто совсем новое. Это просто происходило, мы импровизировали. Мы вступили на незнакомую нам обоим территорию. Джон возился с магнитофонами. Он использовал все, что было в комнате, – фортепиано, орган, перкуссию, а я сидела на полу и пела”.

Записанный той ночью и выпущенный в конце 1968 года альбом, названный Unfinished Music No. 1: Tw o Virgins, начинался с петли из птичьих трелей – своего рода ритмовой подложки в основе задокументированных тогда шекспировских звуков, шелеста и шепота[48]. За обрывками аккордов салунного фортепиано, традиционного джаза и викторианского мюзик-холла ленноновские звуковые эффекты (реверберация, дилэй, искажение и помехи) соединялись с настойчивыми причитаниями Йоко, вызывающими в памяти призрачные звуки японской трубы хитирики, а также отчаянные стенания гобоя, исполнявшего в прокофьевской пьесе “Петя и волк” партию утки, проглоченной волком. В какой-то момент Йоко то ли пропевает, то ли проговаривает фразы вроде “Давай же, заставь меня” из японской песенки. И в каждой песне слышны обрывки беседы, когда Йоко выкрикивает: “Это ты? Здорово!” – на что Джон ворчит: “Нет, блин, гребаный консервный нож”, – а затем, чуть добрее: “Это я, Хильда, зашел домой выпить чаю”. И кажется, будто два влюбленных друг в друга призрака из народной японской сказки превратились в добропорядочную британскую семью, навеки прикованную к своей гостиной. “Мы начали в полночь, – позже рассказывал Джон, – а закончили на рассвете. Потом мы занялись любовью. Это было очень здорово”.

Йоко вовсе не нужно было петь Джону “Будешь ли ты любить меня завтра?”[49], поскольку, говоря словами той песни, ночь встретилась с утром и завтра уже наступило, а сердце Йоко не было разбито. Позже тем же утром старый друг Леннона Пит Шоттон, составлявший ему компанию в Кенвуде, зашел на кухню и увидел Джона, завернутого в нечто напоминавшее коричневое кимоно. Тот варил яйца и делал чай к завтраку.

В своих воспоминаниях “Джон Леннон в моей жизни” Шоттон довольно театрально описывает ту сценку. “Я не спал, – объявил Джон. – Всю ночь я не спал с Йоко. Это было здорово, Пит”. Затем он попросил своего друга подыскать ему новый дом и заявил, что хочет жить в нем с Йоко. “Так просто?” – недоверчиво спросил Пит. “Ага, так просто. Так просто, – ответил Джон. – Это оно, Пит. Этого я ждал всю жизнь. На хрен все. На хрен Beatles, на хрен деньги, на хрен все остальное. Я буду жить с ней в гребаной палатке, если потребуется. Помнишь, как это было, когда ты встречал девушку, думал о ней и хотел быть с ней все время, и твой разум был просто переполнен ею? Йоко сейчас наверху, а я дождаться не могу, когда увижу ее снова. Я так проголодался, что вынужден был бежать сюда, чтобы сварить яйцо. Но я вряд ли дождусь, когда оно сварится, потому что не могу разлучаться с ней ни на секунду”. И, как это ни удивительно, с того утра 20 мая 1968 года и до октября 1973 года, когда они расстались на восемнадцать месяцев, Джон и Йоко редко теряли друг друга из виду. Как Джон признался в One Day (at a Time) – возможно, самой трогательной и пылкой своей лирической песне, – “вместе ли мы или далеко друг от друга, наши сердца все равно бьются в унисон”[50].

“Я часто мечтал о женщине – красивой, умной, с темными волосами и высокими скулами, свободной художнице (а-ля Жюльетт Греко), – писал Джон в посмертно изданной книге “Устная небопись” (Skywriting by Wo r d of Mouth), – мечтал о своей половинке. О ком-то, кого я знал, но потерял из виду. После недолгой поездки в Индию, летя домой из Австралии, я слегка изменил этот образ – она должна быть кареглазой восточной красавицей. Естественно, пока я не отшлифовал все как надо, моя мечта не могла сбыться. Теперь я закончил шлифовку”.

Мечтая публично объявить и отпраздновать свой союз – “два разума, одна судьба”, как позже назовет его Джон, – месяц спустя пара приняла приглашение поучаствовать в первой Национальной выставке скульптуры в кафедральном соборе Ковентри. Их вкладом в экспозицию стала белая кованая садовая скамейка, под которой по оси восток – запад стояли пластмассовые горшки, тоже белые, с посаженными в них желудями – это символизировало принятие Джоном и Йоко двух уважаемых культур, их надежды на мир и любовь друг к другу. Джон назвал скульптуру “Йоко Джона – Джон Йоко”[51] и пояснил в выставочном каталоге: “Вот что бывает, когда встречаются два облака”. Правда, по одному из церковных канонов, Джон и Йоко не могли посадить желуди в освященную землю, поскольку не были женаты. Так что два пластмассовых горшка нашли пристанище в неосвященной земле неподалеку от собора. Правда, через несколько дней их украли битломаны.

Меньше чем через месяц Джон представил публике свою первую художественную выставку в галерее Роберта Фрейзера на Дюк-стрит. Ранее Фрейзер выставлял работы и дал старт карьерам таких художников, как Джим Дайн, Эд Раша, Питер Блейк, Ричард Гамильтон, Бриджет Райли и Энди Уорхол. В середине 1960-х его галерея стала своего рода светским салоном, где встречались художники, писатели, музыканты и актеры – Деннис Хоппер, Уильям Берроуз, Марианна Фэйтфулл, Мик Джаггер и Кит Ричардс. Человек богатый и со вкусом, Фрейзер достиг пика славы в 1967 году, когда его вместе с Джаггером и Ричардсом замели за печально известный наркотический кутеж в доме Ричардса в Суссексе. Хотя Джаггера и Ричардса после апелляции оправдали, Фрейзер просидел за решеткой полгода.

Выставка Джона открылась 1 июля 1968 года, когда Фрейзер вышел на свободу. Шоу, которое Джон посвятил Йоко, называлось “Вы находитесь здесь” – отсылка к туристическим картам, которые Джон еще ребенком видел в ливерпульских парках. Я был на том звездном открытии и, едва войдя в галерею, обнаружил в главном зале 365 белых воздушных шариков, надутых гелием. К ним были привязаны карточки, на одной стороне которых было написано “Вы находитесь здесь”, на другой – “Напишите Джону Леннону в галерею Роберта Фрейзера по адресу Дюк-стрит, 69”. Джон объяснил, что однажды в детстве он нашел подписанный воздушный шар из Австралии и ему так это понравилось, что он решил воспользоваться идеей. Они с Йоко были одеты во все белое, чтобы соответствовать и выкрашенным в тот же цвет стенам галереи и развешанным вокруг круглым белым полотнам по восемь футов в диаметре. В центре каждого полотна Джон мелкими буковками вывел: “Вы находитесь здесь”. Позже, когда все присутствовавшие собрались на улице, Джон выпустил шары в лондонское небо со словами: “Объявляю, что эти шарики… улетели!”

Ответы на карточках с воздушных шаров, отправленные в галерею по почте, как и комментарии, оставленные в гостевой книге выставки, порой были любезными и доброжелательными и даже включали остроумные стихотворения или пафосную заумь (“Тихая жестокость оправдывает колебания солнца в реальной жизни”). Но большинство посланий были саркастичными и агрессивными высказываниями в адрес Джона (“Длинноволосый очкастый тормоз”, “С наилучшими пожеланиями скорейшего выздоровления”, “Вернись к жене, она тебя любит”, “Микки Маус любит тебя, так что все в порядке”) и злобными расистскими – в адрес Йоко. Именно они, направленные против женщины, которую Джон называл “богиней любви и смыслом всей жизни”, расстраивали его особенно сильно. В “Устной небописи” он ответил на это: “Будучи рожденным в благородной бедности, в окружении представителей самого низа среднего класса, я не должен был удивляться выплеску этих расистских и женоненавистнических слов, которому мы подверглись в Великобритании – бастионе демократии. Да это же бунт! Один из “наших мальчиков” забивает на свое англосаксонское (что бы это ни значило) сердце и дом и начинает встречаться с чертовой япошкой. А знает ли он хоть что-нибудь о “Мосте через реку Квай”? Помнит ли он Перл-Харбор?.. Пресса превратилась в воющую толпу, и матерящееся Пассивное Большинство последовало ее примеру”.

Вскоре после того, как Йоко стала возлюбленной и партнером Джона, какая-то девушка подошла к ней у дверей Abbey Road Studios и вручила букет желтых роз острыми шипами вперед. Один лондонский журналист утверждал, что Йоко стала “самой поносимой женщиной в мире”. Но, как заметила Йоко в интервью Дэвиду Шеффу из Playboy, “сконцентрировавшись на мне, вся эта негативная энергия превратилась в нечто фантастическое. Это меня поддерживало. Если вы соберетесь с силами и сможете управлять подобной энергией, вы спасены. Если же вы уверены, что она убьет вас, так и случится”.

Но Йоко в те дни ненавидели не только за то, что она была с Джоном. Многие также поругивали ее как художницу и говорили, что она из тех, “кто доведет его до ручки” внутри своего концептуального и авангардного гравитационного поля. Чего эти хулители не знали, так это того, что еще до знакомства с Йоко Джон вовсю экспериментировал со звуком в домашней студии, проигрывая записи задом наперед, меняя их скорость, записывая и обрабатывая отдельные звуковые фрагменты и превращая мелодии в акустические коллажи. “Когда я впервые встретилась с Джоном, – как-то рассказывала мне Йоко, – он поставил несколько кассет, которые записал в отелях, где останавливался во время гастролей с Beatles. К примеру, на одной, сделанной в Японии, он что-то мямлит, а затем включается радио, и голос диктора что-то говорит по-японски. Он все это так записал, что получился как бы диалог между ним и радио. Ничего не зная об авангарде, он просто так развлекался”.

Даже в те мрачные дни Йоко отказывалась терять веру, предпочитая видеть во всем светлые стороны. Как-то вечером мне довелось оказаться рядом, и я спросил ее, как она справляется с теми, кого я со всей нетерпимостью и снобизмом обозвал “безмозглыми ничтожествами”, отказавшимися хотя бы попробовать разобраться, что же она и Джон пытаются сделать со своей музыкой, фильмами, выставками и перформансами. Но Йоко была гораздо милосерднее меня. “Вообще-то я не думаю, что они ничтожества, – мягко возразила она. – Недавно я думала об этом и поняла, что имели в виду интеллектуалы от авангарда, когда говорили: “О, истеблишмент всегда будет рядом, и всегда рядом будут дебилы; ты никогда не сможешь по-настоящему противостоять им, а они всегда будут считать тебя идиоткой”. Но я не верю в это. Узнав однажды что-либо, ты уже никогда не сможешь это не знать – таков естественный закон. Если тебя изнасиловали, девственницей тебе уже не быть. Дело в том, что художники во многом являются частью общества, они неотделимы от него. И то, что они пытаются сделать, кажется мне своего рода интеллектуальным изнасилованием всего населения. Поясню – под изнасилованием я имею в виду то, что однажды люди откроют свой разум и смогут полностью освободиться от предубеждений и косности. Это здорово, потому что, распахнув двери раз, ты уже не сможешь захлопнуть их снова. И тогда люди должны будут открыться и научиться быть восприимчивыми, начать понимать друг друга и общаться. Думаю, это произойдет очень скоро. Я на самом деле уверена, что полное принятие того, о чем я сейчас говорю, произойдет уже в ближайшее время”.

За неделю до закрытия выставки “Вы находитесь здесь” я зашел в галерею Фрейзера, чтобы в последний раз посмотреть экспозицию. Был вечер, и я решил познакомиться с хозяином, который оказался на удивление милым и простым в общении. Он сказал мне, что выписывает Rolling Stone, и, когда я упомянул, что не прочь сделать с Джоном интервью для журнала, он ответил, что Beatles как раз сейчас записывают White Album и он сомневается, что Джон сможет выкроить для меня время. Но он записал мой номер телефона и сказал, что поговорит с Джоном и перезвонит, если новости будут хорошими. И в конце августа раздался звонок мечты. Фрейзер, сообщив мне, что Джон готов встретиться в середине сентября, предложил свою помощь в качестве организатора интервью. Через неделю он перезвонил и сказал, что 17 сентября мне нужно прийти в квартиру Джона и Йоко к пяти часам вечера и что он сам там будет, чтобы нас познакомить.

Джон как раз недавно съехал из своего кенвудского дома, и они с Йоко, разведясь со своими супругами, временно снимали квартиру в доме 34 на площади Монтегю в лондонском районе Мэрилебон. Это было их первое совместное жилище, теперь здание отмечено памятной доской, напоминающей о том, что Джон жил здесь в 1968 году. Более того, квартира стала своего рода рок-н-ролльной Меккой и из-за других звезд, которые тоже останавливались здесь.

В 1965 году, незадолго до женитьбы на Морин Кокс, эту полуподвальную квартиру снимал Ринго Старр. Узнав от журналиста, что его соседом будет барабанщик Beatles, лорд Манкрофт, тоже местный житель, заявил: “Это выдающаяся площадь, и мы примем здесь выдающегося человека и его жену с распростертыми объятиями”. Однако Ринго и Морин прожили на площади не дольше месяца. Они купили деревенский дом в Суррее и тут же переехали, хотя Ринго сохранил квартиру за собой.

В 1966 году[52] он сдал ее Полу Маккартни, который устроил в ней маленькую студию, где записал демо-версию песни I’m Looking Through You и начал писать Eleanor Rigby. Пол изначально хотел, чтобы студия была тем местом, где поэты и музыканты могли бы писать стихи и авангардную музыку для недолго просуществовавшей, но амбициозной Zapple Records – дочернего лейбла Apple Records. Но там было записано только два альбома – Unfinished Music No. 2: Life with the Lions Джона и Йоко и Electronic Sound Джорджа Харрисона, хотя ранее свои произведения здесь записали на пленку трое американских писателей – Ричард Бротиган, Лоуренс Ферлингетти и Майкл Маклур.

Поняв, что студия не используется в полную силу, Пол разобрал ее и съехал с квартиры, так что она пустовала вплоть до декабря 1966 года, когда Ринго решил сдать ее Джими Хендриксу, его менеджеру Чезу Чендлеру и их уважаемым подружкам. Это было не самым разумным поступком Ринго. Хендрикс и его тогдашняя девушка Кэти Этчингем въехали в подвальное помещение под квартирой. Как-то вечером во время домашней ссоры, ставшей ныне легендарной и вошедшей в анналы рок-н-ролла, Хендрикс довольно недипломатично высказался в адрес кулинарных способностей Этчингем. В результате сначала тарелки, стаканы и сковородки летали по всей квартире, а затем Кэти ушла к Эрику Бердону, вокалисту Animals. В отчаянии Хендрикс сел и написал одну из самых потрясающих своих песен The Wind Cries Mary: “Завтра на светофоре зажжется синий свет / И осветит мою пустую постель”[53]. В припеве будто бы ветер кричит, плачет и шепчет: “Мэри” – второе имя Этчингем. Вскоре после ссоры с девушкой Хендрикс, накачавшись ЛСД, разгромил квартиру и, вероятно, неосознанно находясь под влиянием песни Rolling Stones, решил, что покрасить стены в черный цвет – отличная идея[54]. Правда, альтернативная история гласит, что стены он, наоборот, побелил. Так или иначе, Ринго вскоре пришлось искать нового квартиросъемщика.

17 сентября 1968 года в пять часов вечера я подошел к дому 34 на Монтегю-сквер. В волнении я позвонил в дверь, и через несколько секунд улыбающийся Джон – из-за круглых, в проволочной оправе “бабушкиных” очков его было ни с кем не перепутать – открыл дверь. “Заходи, заходи!” – сказал он, взял у меня пальто, а затем проводил в гостиную, где я увидел Роберта Фрейзера, сидящего на диване рядом с Йоко. На Оно были черные брюки и свитер. Оглядевшись, я был поражен множеством фотографий и постеров, висящих на стенах. Среди них были два снимка обнаженных Джона и Йоко, которые впоследствии появятся на обложке их нашумевшего альбома Unfinished Music No. 1: Tw o Virgins, гигантский плакат Sgt. Pepper, причудливая обложка журнала Time 1967 года, для которой карикатурист и аниматор Джеральд Скарф сделал из папье-маше, пластилина, проводков и палочек раскрашенные акварелью фигурки битлов, и легендарный коллаж Ричарда Гамильтона из газетных вырезок, посвященных наркотическому загулу Rolling Stones, за который Фрейзер получил полгода тюрьмы. В воздухе стоял запах индийских благовоний. Мы с Джоном, Йоко и Робертом сели за простой деревянный стол, на котором лежали журналы и газеты, проволочное ожерелье в форме пентакля, альбом для рисования, в котором я мельком увидел неповторимые рисунки Джона, и пепельница, забитая окурками Gitanes.

Мы начали с разговора о недавней выставке Джона “Вы находитесь здесь”, но почти сразу нас прервал телефонный звонок. Джон подошел к телефону, а вернувшись, извинился и сказал, что ему нужно быть на записи White Album. Мы договорились встретиться на следующий день. Но, когда я встал и направился к двери, Джон неожиданно поинтересовался: “А не хочешь поехать на студию вместе со мной и Йоко?”

– Прямо сейчас? Ты уверен, что это нормально? – переспросил я его с недоверием.

– Конечно-конечно, даже не думай, – ответил он безо всяких колебаний.

Мы с Джоном и Йоко вышли из квартиры, сели в белый лимузин и поехали в Сент-Джонс-Вуд. Вскоре мы уже выходили из машины и шли по пешеходному переходу через Эбби-роуд, который позже стал священной землей – ради того чтобы ступить на него, битломаны съезжаются со всего мира. А тогда, совершенно незаслуженно, по ней к Abbey Road Studio Two шел такой фанат, как я. Мне казалось, что я вступаю в святая святых. Но, поскольку я был недостойный, сующий свой нос в чужие дела гость Джона, едва ли кого-то удивило бы, что трое других музыкальных апостолов, раскачивавшиеся на стульях, поприветствовали меня взглядами горгоны Медузы. Я тут же решил скрыться за одним из гигантских студийных динамиков и простоял там следующие несколько часов.

Битловские сессии в студии вечно были сплавом репетиций, импровизаций, микширования, сведения записей, добавления и наложения голосов, создания звуковых эффектов и беспрестанного редактирования. Я всегда буду думать, что то, что я тогда пережил, было сном в осеннюю ночь, населенным одновременно ангелами и демонами, насыщенным шекспировскими звуками, шелестом и шепотом, а тысячи инструментов, звучавших в том ярком сне, отдавались в ушах то равномерным гулом, то громким вскриком.

Во время той ночной сессии я впервые услышал волшебные звуки песни Glass Onion, в которой поток сознания Джона струился по земляничным полям, где моржи, дураки с холма и леди мадонны встретились, благодаря воображению исполнителя. Но сладкий сон обернулся кошмаром, поскольку Glass Onion продолжился, как назвал это Ринго, “истерикой и безумием”, нехарактерными для Пола, – апокалиптичной, протометаллической песней Helter Skelter. “Мы осознанно решили сделать самую громкую, грязную и прекрасную рок-песню, на какую только были способны”, – рассказывал Пол. Ему это удалось, и та вещь явилась с самого дна ада, вырвав меня из объятий сна. Но, пробудившись, я по-прежнему был на седьмом небе Abbey Road Studios, понимая, что все вокруг реально и что я и в самом деле попал на запись Beatles. Пожалуй, лишь присутствие на репетиции шекспировской пьесы в театре “Глобус” заставило бы меня пережить такое же блаженство, какое я испытал той ночью.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента