Страница:

Эдуард Бабаев

В двух шагах от дома

I

Как я болел, этого не помню.

А выздоравливать начал, кажется, в тот самый день, когда старший брат подарил мне три испанские марки — зелёную, красную и фиолетовую.

Целую серию!

Эти три марки было первое, что я увидел. И вдруг понял, что болезнь прошла, что я выздоравливаю.

Так бывает, когда долго сидишь под водой, а потом вдруг почувствуешь, что поднимаешься наверх, что сумрак тебя выталкивает к свету…

Вынырнешь и сначала плохо различаешь, где волна, где берег, где корма, — всё в какой-то радужной, сверкающей мгле.

Так и я сначала видел просто разноцветные марки — зелёную, красную и фиолетовую. А потом стал различать изображённые на них корабли.

Это были каравеллы Колумба.

Я уже отчётливо видел мачты, паруса, палубу, кипящие волны за кормой. И корабли казались мне огромными в огромном океане.

И я стал думать о путешествиях и путешественниках.

В соседней комнате моя сестра играла на рояле польку Рахманинова.

А в окно с постели мне были видны лишь крыша нашей террасы и яблоня во дворе.

А выздоравливать начал, кажется, в тот самый день, когда старший брат подарил мне три испанские марки — зелёную, красную и фиолетовую.

Целую серию!

Эти три марки было первое, что я увидел. И вдруг понял, что болезнь прошла, что я выздоравливаю.

Так бывает, когда долго сидишь под водой, а потом вдруг почувствуешь, что поднимаешься наверх, что сумрак тебя выталкивает к свету…

Вынырнешь и сначала плохо различаешь, где волна, где берег, где корма, — всё в какой-то радужной, сверкающей мгле.

Так и я сначала видел просто разноцветные марки — зелёную, красную и фиолетовую. А потом стал различать изображённые на них корабли.

Это были каравеллы Колумба.

Я уже отчётливо видел мачты, паруса, палубу, кипящие волны за кормой. И корабли казались мне огромными в огромном океане.

И я стал думать о путешествиях и путешественниках.

В соседней комнате моя сестра играла на рояле польку Рахманинова.

А в окно с постели мне были видны лишь крыша нашей террасы и яблоня во дворе.

II

Я знал одного настоящего путешественника.

Даже двух!

Первый — это, конечно, профессор Курихин из университета, а второй его сын Лёнька, мой школьный приятель.

Лёнька первый из всей нашей школы видел пустыню Каракумы, купался в Амударье.

Но он всюду ездил со своим отцом. И снимал новеньким фотоаппаратом «Лейка» пустынные пейзажи.

Колючий саксауловый лес в песках, полузатонувшая лодка на необитаемом острове, стальная стела, поставленная альпинистами в горах на скалах… А дома в столовой у Курихиных висел портрет Пржевальского.

И отец, и сын мечтали побывать там, где остановился великий путешественник.

Они говорили:

— Там, где остановился Пржевальский…

И мне казалось, что это где-то очень далеко, куда нельзя ни доехать, ни доплыть, ни дойти пешком.

Там, где остановился Пржевальский!

Меня только удивляло, что профессор Курихин, человек в гольфах, крагах и черепаховых очках, вечно занятый разбором своих минералогических и прочих коллекций, называл Пржевальского пионером.

— Пржевальский был пионером Средней Азии, — говорил Курихин.

Этим он хотел сказать, что Пржевальский первым побывал там, где до него никто и никогда не бывал…

Я с удивлением смотрел на портрет генерала с широкими армейскими усами. Что, казалось бы, у нас с ним общего?

А общее было то, что и он, и мы с Лёнькой были пионерами.

Хотя, конечно, далеко ещё было мне до тех мест, где остановился Пржевальский.

Даже двух!

Первый — это, конечно, профессор Курихин из университета, а второй его сын Лёнька, мой школьный приятель.

Лёнька первый из всей нашей школы видел пустыню Каракумы, купался в Амударье.

Но он всюду ездил со своим отцом. И снимал новеньким фотоаппаратом «Лейка» пустынные пейзажи.

Колючий саксауловый лес в песках, полузатонувшая лодка на необитаемом острове, стальная стела, поставленная альпинистами в горах на скалах… А дома в столовой у Курихиных висел портрет Пржевальского.

И отец, и сын мечтали побывать там, где остановился великий путешественник.

Они говорили:

— Там, где остановился Пржевальский…

И мне казалось, что это где-то очень далеко, куда нельзя ни доехать, ни доплыть, ни дойти пешком.

Там, где остановился Пржевальский!

Меня только удивляло, что профессор Курихин, человек в гольфах, крагах и черепаховых очках, вечно занятый разбором своих минералогических и прочих коллекций, называл Пржевальского пионером.

— Пржевальский был пионером Средней Азии, — говорил Курихин.

Этим он хотел сказать, что Пржевальский первым побывал там, где до него никто и никогда не бывал…

Я с удивлением смотрел на портрет генерала с широкими армейскими усами. Что, казалось бы, у нас с ним общего?

А общее было то, что и он, и мы с Лёнькой были пионерами.

Хотя, конечно, далеко ещё было мне до тех мест, где остановился Пржевальский.

III

Вечером пришёл отец в летней военной форме.

Положил фуражку в прихожей на полку и, войдя в комнату, где мы все собирались к обеду, сказал:

— Собирайся, завтра поедешь в пионерский лагерь!

Он был весёлый, какой-то лёгкий, как будто что-то решил про себя, но держит в секрете.

Но мама сразу поняла, что тут что-то новое.

— В какой пионерский лагерь? — спросила она, расставляя тарелки на столе.

— Как в какой? — ответил отец, как будто это само собою всем было понятно, — в Каракол…

— Я так и знал, — сказал старший брат и хлопнул меня по спине, идёшь по моим следам, держись!

У этого слова «держись» было много значений: и не падай, и не плачь, и терпи…

Однажды он усадил меня на багажник своего велосипеда «Оппель» и помчался с такой скоростью, что дух захватило, и я не успел ему сказать, что у меня шапку ветром унесло…

Шапку потеряли!

— А с кем он поедет? — осторожно спросила мама, разливая в тарелки картофельный суп.

Отец нарезал хлеб на тонкой доске. Он взглянул на маму и как-то очень просто сказал:

— Поедет один, что за вопрос!

Тут моя сестра, которая была чуть младше моего старшего брата, но значительно старше меня, сказала:

— А я дам ему на дорогу почтовых конвертов! У меня как раз есть целая пачка, и все с марками…

Мама ничего не говорила. Она просто не могла поверить, что я уже выздоровел, и вырос, и могу один поехать в пионерский лагерь.

— Это же всего в двух шагах от дома, — сказал отец про Каракол.

Отец считал, что самостоятельность полезна для здоровья.

И я потом всю жизнь был ему благодарен за то, что он тогда придумал это путешествие.

Положил фуражку в прихожей на полку и, войдя в комнату, где мы все собирались к обеду, сказал:

— Собирайся, завтра поедешь в пионерский лагерь!

Он был весёлый, какой-то лёгкий, как будто что-то решил про себя, но держит в секрете.

Но мама сразу поняла, что тут что-то новое.

— В какой пионерский лагерь? — спросила она, расставляя тарелки на столе.

— Как в какой? — ответил отец, как будто это само собою всем было понятно, — в Каракол…

— Я так и знал, — сказал старший брат и хлопнул меня по спине, идёшь по моим следам, держись!

У этого слова «держись» было много значений: и не падай, и не плачь, и терпи…

Однажды он усадил меня на багажник своего велосипеда «Оппель» и помчался с такой скоростью, что дух захватило, и я не успел ему сказать, что у меня шапку ветром унесло…

Шапку потеряли!

— А с кем он поедет? — осторожно спросила мама, разливая в тарелки картофельный суп.

Отец нарезал хлеб на тонкой доске. Он взглянул на маму и как-то очень просто сказал:

— Поедет один, что за вопрос!

Тут моя сестра, которая была чуть младше моего старшего брата, но значительно старше меня, сказала:

— А я дам ему на дорогу почтовых конвертов! У меня как раз есть целая пачка, и все с марками…

Мама ничего не говорила. Она просто не могла поверить, что я уже выздоровел, и вырос, и могу один поехать в пионерский лагерь.

— Это же всего в двух шагах от дома, — сказал отец про Каракол.

Отец считал, что самостоятельность полезна для здоровья.

И я потом всю жизнь был ему благодарен за то, что он тогда придумал это путешествие.

IV

Утром отец уехал в свою часть, мать ушла на работу, брат умчался на соревнования, сестра отправилась на какой-то экзамен в музыкальное училище.

Провожал меня до остановки трамвая сосед Евгеша.

Был он не молодой, не старый, но все звали его Евгеша. Он тут всю жизнь прожил со своей маман.

В детстве у него была бонна, и он учился французскому языку.

Любил вспоминать, как ему купили серого ослика с медным колокольчиком на шее. Ослик возил его по саду, а маман, оставаясь на высокой застеклённой террасе, всегда слышала, где её Евгеша.

«Или, лучше сказать, где ослик», — думал я, слушая его рассказ.

Евгеша служил секретарём общества филателистов и сам собирал марки с детских лет.

У него были большие альбомы, каталоги, справочники; все мальчишки знали его, гордились, если он соглашался с кем-нибудь из них поменяться марками.

Евгеша никогда никуда не уезжал из своего крошечного домика, в котором он жил вместе со своей маман, но многое знал обо всём на свете.

— Правда ли, — спросил он меня, — что ты едешь в Каракол?

— Правда, — ответил я, вскидывая рюкзак на спину.

— Ты пойдёшь дальше Пржевальского! — воскликнул Евгеша, поправляя на моём плече ремни.

Он был взволнован. Как будто речь шла о новой марке.

— Счастливый путь! — сказал Евгеша и пожал мне руку.

Подошёл трамвай.

И я уехал.

И долго ещё видел, стоя на площадке трамвая, одинокого Евгешу, бредущего по жаркой и пустынной улице.

Провожал меня до остановки трамвая сосед Евгеша.

Был он не молодой, не старый, но все звали его Евгеша. Он тут всю жизнь прожил со своей маман.

В детстве у него была бонна, и он учился французскому языку.

Любил вспоминать, как ему купили серого ослика с медным колокольчиком на шее. Ослик возил его по саду, а маман, оставаясь на высокой застеклённой террасе, всегда слышала, где её Евгеша.

«Или, лучше сказать, где ослик», — думал я, слушая его рассказ.

Евгеша служил секретарём общества филателистов и сам собирал марки с детских лет.

У него были большие альбомы, каталоги, справочники; все мальчишки знали его, гордились, если он соглашался с кем-нибудь из них поменяться марками.

Евгеша никогда никуда не уезжал из своего крошечного домика, в котором он жил вместе со своей маман, но многое знал обо всём на свете.

— Правда ли, — спросил он меня, — что ты едешь в Каракол?

— Правда, — ответил я, вскидывая рюкзак на спину.

— Ты пойдёшь дальше Пржевальского! — воскликнул Евгеша, поправляя на моём плече ремни.

Он был взволнован. Как будто речь шла о новой марке.

— Счастливый путь! — сказал Евгеша и пожал мне руку.

Подошёл трамвай.

И я уехал.

И долго ещё видел, стоя на площадке трамвая, одинокого Евгешу, бредущего по жаркой и пустынной улице.

V

На вокзале я обегал все пути и все платформы, но нигде не мог найти своего поезда.

Оказалось, что я приехал рано и состава ещё не подавали.

Бородатый носильщик в сером фартуке, с металлическим номером у плеча сказал:

— Ничего. Обожди немного, пока все соберутся.

Я хотел ему сказать, что еду один.

Но бородатый носильщик ушёл, а к перрону тихо подкатил состав из зеленых вагонов с закрытыми окнами.

Потянуло дымом от паровоза, послышался скрип тормозов, открылись двери, появились в дверях кондукторы со свёрнутыми разноцветными флажками.

Началась посадка.

У меня был билет в седьмой вагон.

Но пассажиров довольно много, и, главное, много детей.

Когда я подошёл к двери, кондуктор спросил меня:

— Ты с кем едешь?

— Я один еду, — сказал я, протягивая ему билет.

— Отойди в сторонку, — сказал он мне, — и не мешай обществу!

Билет мой он положил отдельно в нагрудный карман своего железнодорожного кителя.

В это время я услышал, как кто-то уверенно сказал:

— Этот парнишка едет с нами!

И на моё плечо легла рука моего неожиданного защитника.

Это был Константин Адамов, гримёр из окружного драматического театра.

Его жена, Антонина, была подругой моей мамы.

— Да, — сказала тётя Тоня, — мы берём его с собой.

— А, это ты? Очень рада, — сказала взрослая дочь тёти Тони.

«Вот и собрались все свои», — подумал я, поднимаясь в вагон.

Оказалось, что я приехал рано и состава ещё не подавали.

Бородатый носильщик в сером фартуке, с металлическим номером у плеча сказал:

— Ничего. Обожди немного, пока все соберутся.

Я хотел ему сказать, что еду один.

Но бородатый носильщик ушёл, а к перрону тихо подкатил состав из зеленых вагонов с закрытыми окнами.

Потянуло дымом от паровоза, послышался скрип тормозов, открылись двери, появились в дверях кондукторы со свёрнутыми разноцветными флажками.

Началась посадка.

У меня был билет в седьмой вагон.

Но пассажиров довольно много, и, главное, много детей.

Когда я подошёл к двери, кондуктор спросил меня:

— Ты с кем едешь?

— Я один еду, — сказал я, протягивая ему билет.

— Отойди в сторонку, — сказал он мне, — и не мешай обществу!

Билет мой он положил отдельно в нагрудный карман своего железнодорожного кителя.

В это время я услышал, как кто-то уверенно сказал:

— Этот парнишка едет с нами!

И на моё плечо легла рука моего неожиданного защитника.

Это был Константин Адамов, гримёр из окружного драматического театра.

Его жена, Антонина, была подругой моей мамы.

— Да, — сказала тётя Тоня, — мы берём его с собой.

— А, это ты? Очень рада, — сказала взрослая дочь тёти Тони.

«Вот и собрались все свои», — подумал я, поднимаясь в вагон.

VI

Не знаю, какое у неё было полное имя, — Валентина или Тинотина.

Но её звали просто Тина.

Ей было, наверное, двадцать лет, не меньше.

Ещё её звали Верой Менчик.

Была в те годы такая знаменитая шахматистка, которая играла в мировых первенствах в Москве и в Амстердаме наравне с Капабланкой, Алёхиным и Ботвинником.

Тина замечательно понимала шахматы.

— Присоединяйся к нам! — сказал Адамов, помахивая поджаристым сухариком.

На столике в купе уже разложена дорожная снедь.

За окном тянулись дувалы, поросшие выгоревшей травой, телеграфные провода, сады предместья.

У меня была боковая полка, верхняя. Я забросил рюкзак на место и пошёл в гости к Адамовым.

Четвёртое место в купе занимал морской капитан, который читал не отрываясь новенькую книгу «Танкер „Дербент“».

Мы тихо переговаривались, чтобы не мешать ему, а он поглядывал на нас из-за обложки своей книги.

Про всех людей, которые ему нравились, Адамов говорил:

— У него настоящее лицо!

Морской капитан был молод, и звали его Валерий Шубин.

Потом, во время Великой Отечественной войны, он станет одним из героев обороны Севастополя. Но мы были всё ещё в двух шагах от дома, до Севастополя было ещё далеко.

Паровоз гудел и дымил в широкой туркестанской степи.

Но её звали просто Тина.

Ей было, наверное, двадцать лет, не меньше.

Ещё её звали Верой Менчик.

Была в те годы такая знаменитая шахматистка, которая играла в мировых первенствах в Москве и в Амстердаме наравне с Капабланкой, Алёхиным и Ботвинником.

Тина замечательно понимала шахматы.

— Присоединяйся к нам! — сказал Адамов, помахивая поджаристым сухариком.

На столике в купе уже разложена дорожная снедь.

За окном тянулись дувалы, поросшие выгоревшей травой, телеграфные провода, сады предместья.

У меня была боковая полка, верхняя. Я забросил рюкзак на место и пошёл в гости к Адамовым.

Четвёртое место в купе занимал морской капитан, который читал не отрываясь новенькую книгу «Танкер „Дербент“».

Мы тихо переговаривались, чтобы не мешать ему, а он поглядывал на нас из-за обложки своей книги.

Про всех людей, которые ему нравились, Адамов говорил:

— У него настоящее лицо!

Морской капитан был молод, и звали его Валерий Шубин.

Потом, во время Великой Отечественной войны, он станет одним из героев обороны Севастополя. Но мы были всё ещё в двух шагах от дома, до Севастополя было ещё далеко.

Паровоз гудел и дымил в широкой туркестанской степи.

VII

Адамов смотрел в окно.

Тётя Тоня развернула свежую газету, где была напечатана статья о новой постановке пьесы «Гибель эскадры».

А Тина сказала мне:

— Сыграем в шахматы!

У неё всегда под рукой был призовой лакированный ящик с чёрно-белыми клетками и выточенными из дерева шахматными фигурами.

Морской капитан с удивлением посмотрел на шахматы.

Он сказал:

— Играю с победителем!

Мы с Тиной засмеялись. Я у неё не выигрывал никогда…

Морской капитан отложил книгу и спрыгнул с верхней полки.

Он следил за нашей игрой внимательно и даже иногда давал мне советы ввиду явного преимущества противной стороны.

Наконец я уступил ему место за шахматной доской.

Поезд весело бежал по рельсам. В окно заглядывало открытое пространство, пахнущее дымом и волей.

Валерий Шубин расставил фигуры по местам и спрятал, как положено, две пешки, предложив Тине выбирать. Она выбрала правую, вышла чёрная пешка.

— Белые выигрывают, — неуверенно сказал Валерий.

Вера Менчик усмехнулась.

Во время игры она не проронила ни слова, только взглядывала на морского капитана удивлённо.

А он повторял с восхищением:

— Рокировка на правый борт!

Тётя Тоня была в молодости замечательная красавица.

— Жаль, что я в шахматы играть не умела, — сказала она, взглянув на морского капитана.

Тётя Тоня развернула свежую газету, где была напечатана статья о новой постановке пьесы «Гибель эскадры».

А Тина сказала мне:

— Сыграем в шахматы!

У неё всегда под рукой был призовой лакированный ящик с чёрно-белыми клетками и выточенными из дерева шахматными фигурами.

Морской капитан с удивлением посмотрел на шахматы.

Он сказал:

— Играю с победителем!

Мы с Тиной засмеялись. Я у неё не выигрывал никогда…

Морской капитан отложил книгу и спрыгнул с верхней полки.

Он следил за нашей игрой внимательно и даже иногда давал мне советы ввиду явного преимущества противной стороны.

Наконец я уступил ему место за шахматной доской.

Поезд весело бежал по рельсам. В окно заглядывало открытое пространство, пахнущее дымом и волей.

Валерий Шубин расставил фигуры по местам и спрятал, как положено, две пешки, предложив Тине выбирать. Она выбрала правую, вышла чёрная пешка.

— Белые выигрывают, — неуверенно сказал Валерий.

Вера Менчик усмехнулась.

Во время игры она не проронила ни слова, только взглядывала на морского капитана удивлённо.

А он повторял с восхищением:

— Рокировка на правый борт!

Тётя Тоня была в молодости замечательная красавица.

— Жаль, что я в шахматы играть не умела, — сказала она, взглянув на морского капитана.

VIII

Фрунзе был одноэтажный город.

Редко когда пройдёт по улице грузовик или легковая машина.

Гораздо чаще встречались повозки, запряжённые лошадками, осликами или даже верблюдами.

Было очень жарко.

В тени деревьев воздух был неподвижен.

После поезда это чувствовалось особенно сильно.

Всё как-то сразу остановилось.

Мне было даже немного обидно, что Адамовы и Шубин уехали, а я остался.

Однако мне тоже нужно было уезжать.

А для того чтобы продолжать свой путь, я должен был найти автомобильный батальон, как мне объяснил отец.

У меня был записан адрес и даже было письмо к майору Шалаеву.

Но когда идёшь один по городу, а на каждом углу продают мороженое, забываешь о времени.

Найти автобат было нетрудно.

Трудно было удержаться и не заглянуть на стадион, где шёл футбольный матч между двумя неизвестными командами.

Игра была горячая.

Футболисты в красных и синих полосатых майках толпились в центре поля.

А в воротах синих голкипер ел мороженое. Он расхаживал от штанги к штанге, поправлял сетку и крутил на языке круглые вафельки.

Неподалёку от ворот стоял мороженщик с кадушкой на голове.

Такого матча я никогда не видал.

Судья бегал по полю с мокрым полотенцем на голове.

Очень уж было жарко.

А когда к вечеру я добрался до автобата, майор Шалаев мне сказал:

— На перевале снег!

Редко когда пройдёт по улице грузовик или легковая машина.

Гораздо чаще встречались повозки, запряжённые лошадками, осликами или даже верблюдами.

Было очень жарко.

В тени деревьев воздух был неподвижен.

После поезда это чувствовалось особенно сильно.

Всё как-то сразу остановилось.

Мне было даже немного обидно, что Адамовы и Шубин уехали, а я остался.

Однако мне тоже нужно было уезжать.

А для того чтобы продолжать свой путь, я должен был найти автомобильный батальон, как мне объяснил отец.

У меня был записан адрес и даже было письмо к майору Шалаеву.

Но когда идёшь один по городу, а на каждом углу продают мороженое, забываешь о времени.

Найти автобат было нетрудно.

Трудно было удержаться и не заглянуть на стадион, где шёл футбольный матч между двумя неизвестными командами.

Игра была горячая.

Футболисты в красных и синих полосатых майках толпились в центре поля.

А в воротах синих голкипер ел мороженое. Он расхаживал от штанги к штанге, поправлял сетку и крутил на языке круглые вафельки.

Неподалёку от ворот стоял мороженщик с кадушкой на голове.

Такого матча я никогда не видал.

Судья бегал по полю с мокрым полотенцем на голове.

Очень уж было жарко.

А когда к вечеру я добрался до автобата, майор Шалаев мне сказал:

— На перевале снег!

IX

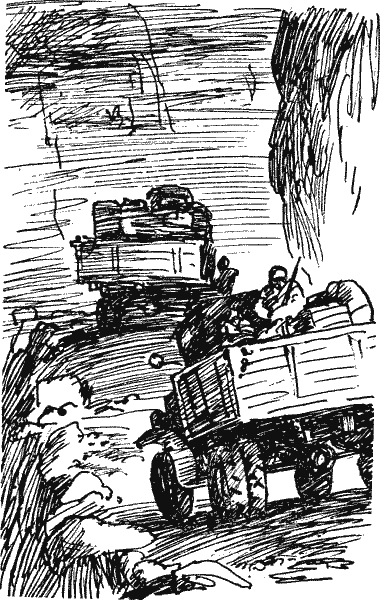

Машины вышли поздно вечером.

Больших огней не зажигали, фары не слепили глаза, только мелькали красные сигналы на впереди идущих грузовиках.

Я ехал с двумя бойцами в кузове второй машины.

Машина была тяжело нагружена, и только для сопровождающих оставалось место возле кабины.

Здесь было хорошо, не так ветрено и не так шумно.

Мне выдали валенки, шинель и суконный шлем.

Впереди был перевал.

Один из бойцов был новобранец, и он рассказывал всё про Москву, где он жил и учился, когда его призвали в армию. Звали его Чугуев.

И так он хорошо про Москву рассказывал, что я вдруг вспомнил, как в окружном театре у Адамова в пьесе «Падь серебряная» пели:

В приёмной комиссии был в тот день знаменитый художник Самокиш.

«А как зовут эту славную лошадку?» — спросил он.

Угадал сразу, что лошадка на рисунке настоящая, а не выдуманная, хотя и нарисована по памяти.

— Ну и как же её звали? — спросил второй солдат сверхсрочной службы по имени Андрей Анисимович.

— А лошадку мою звали просто Зойка! — сказал Чугуев и загрустил.

На экзамене в художественное училище надо было ещё нарисовать гипсовую голову старика в локонах с натуры. С этим вторым заданием Чугуев не справился и в художественное училище не попал.

Больших огней не зажигали, фары не слепили глаза, только мелькали красные сигналы на впереди идущих грузовиках.

Я ехал с двумя бойцами в кузове второй машины.

Машина была тяжело нагружена, и только для сопровождающих оставалось место возле кабины.

Здесь было хорошо, не так ветрено и не так шумно.

Мне выдали валенки, шинель и суконный шлем.

Впереди был перевал.

Один из бойцов был новобранец, и он рассказывал всё про Москву, где он жил и учился, когда его призвали в армию. Звали его Чугуев.

И так он хорошо про Москву рассказывал, что я вдруг вспомнил, как в окружном театре у Адамова в пьесе «Падь серебряная» пели:

Чугуев рассказывал, как он поступал в художественное училище. На экзамене всем было предложено нарисовать лошадь по памяти. И он нарисовал не вообще лошадь, а ту самую вихрастую лошадку, которую видел в детстве на метеостанции, где служил его отец.

Письмо в Москву, в далёкую столицу,

В которой я ни разу не бывал…

В приёмной комиссии был в тот день знаменитый художник Самокиш.

«А как зовут эту славную лошадку?» — спросил он.

Угадал сразу, что лошадка на рисунке настоящая, а не выдуманная, хотя и нарисована по памяти.

— Ну и как же её звали? — спросил второй солдат сверхсрочной службы по имени Андрей Анисимович.

— А лошадку мою звали просто Зойка! — сказал Чугуев и загрустил.

На экзамене в художественное училище надо было ещё нарисовать гипсовую голову старика в локонах с натуры. С этим вторым заданием Чугуев не справился и в художественное училище не попал.

X

Машины поднимались всё выше в горы. Моторы сосредоточенно ревели на подъёмах, колёса выбрасывали в стороны щебень, оседали на ухабах.

То слева, то справа проходили ущелья, наполненные туманом.

И вдруг вырастали над головой так, что можно было тронуть рукой, скала или дерево, парящие в воздухе.

Было уже темно.

И вдруг Чугуев спросил:

— А это что такое?

По горам, через кузов машины, шагали какие-то белые фигуры, рассеиваясь в ущельях.

— Облака… — сказал Андрей Анисимович, кутаясь в шинель.

Такого я ещё никогда не видел.

Машины вошли в зону облаков. Они парили в воздухе, белые и красные огни стали мглистыми. В шлеме и шинели мне было холодно, и я не спал всю ночь.

Видел Токмак, через который мы прошли на большой скорости так, что яблоневые сады шумели, как сильный дождь.

В свете автомобильных фар мелькали дома, палисадники, колодцы с журавлями. Слышались переборы гармошки, и чей-то голос звонко пел: «Про того, которого любила…»

Был уже 1940 год, середина.

— А ты куда, парнишка, едешь? — спросил меня сверхсрочный боец Андрей Анисимович.

— В Рыбачье, — ответил я.

— Ну, это рукой подать, — сказал Чугуев. — Два шага осталось.

То слева, то справа проходили ущелья, наполненные туманом.

И вдруг вырастали над головой так, что можно было тронуть рукой, скала или дерево, парящие в воздухе.

Было уже темно.

И вдруг Чугуев спросил:

— А это что такое?

По горам, через кузов машины, шагали какие-то белые фигуры, рассеиваясь в ущельях.

— Облака… — сказал Андрей Анисимович, кутаясь в шинель.

Такого я ещё никогда не видел.

Машины вошли в зону облаков. Они парили в воздухе, белые и красные огни стали мглистыми. В шлеме и шинели мне было холодно, и я не спал всю ночь.

Видел Токмак, через который мы прошли на большой скорости так, что яблоневые сады шумели, как сильный дождь.

В свете автомобильных фар мелькали дома, палисадники, колодцы с журавлями. Слышались переборы гармошки, и чей-то голос звонко пел: «Про того, которого любила…»

Был уже 1940 год, середина.

— А ты куда, парнишка, едешь? — спросил меня сверхсрочный боец Андрей Анисимович.

— В Рыбачье, — ответил я.

— Ну, это рукой подать, — сказал Чугуев. — Два шага осталось.

XI

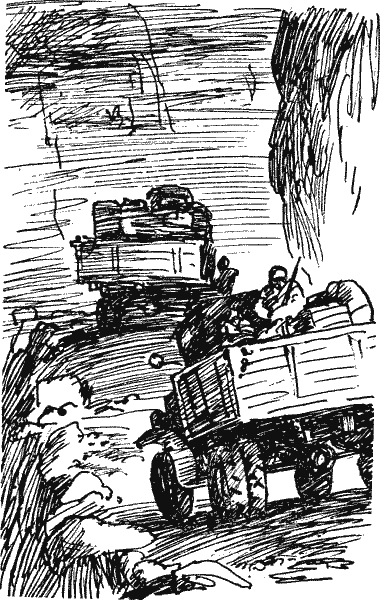

Сколь ни труден был подъём, спуск оказался ещё труднее.

Машины шли на малой скорости, соблюдая дистанцию, балансируя над крутизной.

Часто приходилось останавливаться, чтобы остыли моторы. Вода в радиаторах кипела ключом, а вокруг были снега и льды.

Мы спрыгивали с машин и подкладывали под колёса плоские камни, чтобы облегчить тормоза.

Шалаев прошёл мимо и спросил:

— Не замёрз?

Шофёры разводили костёр на дороге.

Вскипятили чай, вскрыли консервы, нарезали хлеба.

Это называлось «ночная кухня».

И до чего же эта «кухня» была вкусна, на морозе, пахнущая дымом, в тесном кругу на последнем перевале!

Уже светало, когда мы двинулись в путь. Горы уходили от нас всё дальше, впереди теперь было Рыбачье.

И всё же я не заметил, как и когда мы подошли к большой воде.

Открылся вдруг не то провал, не то выход в долину, ещё закрытую утренним туманом.

Сразу вдруг стало тепло. Солнце чувствовалось в воздухе, хотя его ещё не было видно.

Послышались резкие голоса чаек. И потянулся откуда-то протяжный гудок парохода.

Мы выехали на улицу.

Да, это была не просто дорога, а именно улица с приземистыми каменными и деревянными домами по обеим сторонам.

Там, где угадывалась пристань, стояли магазины с высокими каменными крылечками. А чуть поодаль — базар под открытым небом.

Рыбачье!

И наша машина остановилась у здания военной комендатуры.

Машины шли на малой скорости, соблюдая дистанцию, балансируя над крутизной.

Часто приходилось останавливаться, чтобы остыли моторы. Вода в радиаторах кипела ключом, а вокруг были снега и льды.

Мы спрыгивали с машин и подкладывали под колёса плоские камни, чтобы облегчить тормоза.

Шалаев прошёл мимо и спросил:

— Не замёрз?

Шофёры разводили костёр на дороге.

Вскипятили чай, вскрыли консервы, нарезали хлеба.

Это называлось «ночная кухня».

И до чего же эта «кухня» была вкусна, на морозе, пахнущая дымом, в тесном кругу на последнем перевале!

Уже светало, когда мы двинулись в путь. Горы уходили от нас всё дальше, впереди теперь было Рыбачье.

И всё же я не заметил, как и когда мы подошли к большой воде.

Открылся вдруг не то провал, не то выход в долину, ещё закрытую утренним туманом.

Сразу вдруг стало тепло. Солнце чувствовалось в воздухе, хотя его ещё не было видно.

Послышались резкие голоса чаек. И потянулся откуда-то протяжный гудок парохода.

Мы выехали на улицу.

Да, это была не просто дорога, а именно улица с приземистыми каменными и деревянными домами по обеим сторонам.

Там, где угадывалась пристань, стояли магазины с высокими каменными крылечками. А чуть поодаль — базар под открытым небом.

Рыбачье!

И наша машина остановилась у здания военной комендатуры.

XII

К машине подошёл грузный человек в начищенных до блеска сапогах и в накинутой на плечи шинели.

Он окликнул меня по фамилии.

Это был военный комендант Назаров. Он обещал отправить меня в Каракол с первым же рейсовым пароходом.

Я спрыгнул на землю.

На мне тоже была шинель, накинутая на плечи и достававшая до самых пят. Шлем я держал в руках.

Назаров несколько секунд смотрел на меня в упор, потом сказал:

— Ну, шинель ты можешь сдать Шалаеву.

Чугуев и Андрей Анисимович передали мне из рук в руки рюкзак.

Пока я сдавал шинель, а на это ушло всего, наверное, две минуты, машины ушли, и я не успел проститься с Чугуевым и сверхсрочным бойцом.

Они уехали дальше, а я остался с Назаровым. И мне было грустно. Я вспоминал про то, как Чугуев рассказывал про вихрастую лошадку Зойку с метеостанции, и про то, как машины шли в облаках…

— Пойдём, — сказал Назаров.

Он привёл меня в огромный чистый зал, в котором рядами стояли деревянные раскладушки — раздвижные рамы, перехваченные парусиной.

Дежурная сестра Агнесса выдала мне бельё, казённое одеяло и подушку.

— Отдыхай до вечера, — сказал мне Назаров.

И ушёл, кивнув сестре Агнессе, как мне показалось, с укором.

Я застелил постель у окна, но спать не хотелось.

В окно был виден книжный магазин.

Я вышел на улицу, разыскал магазин, который был виден из окна, и купил там две книжки.

Одна называлась «Воздушный шар», а другая — «Гимназия».

На синей обложке «Гимназии» была наклеена картинка: инспектор и гимназисты в узком коридоре…

А в клубе шёл фильм «Красные дьяволята».

А тут между домами я увидел море и сразу забыл про книги и про кино.

Он окликнул меня по фамилии.

Это был военный комендант Назаров. Он обещал отправить меня в Каракол с первым же рейсовым пароходом.

Я спрыгнул на землю.

На мне тоже была шинель, накинутая на плечи и достававшая до самых пят. Шлем я держал в руках.

Назаров несколько секунд смотрел на меня в упор, потом сказал:

— Ну, шинель ты можешь сдать Шалаеву.

Чугуев и Андрей Анисимович передали мне из рук в руки рюкзак.

Пока я сдавал шинель, а на это ушло всего, наверное, две минуты, машины ушли, и я не успел проститься с Чугуевым и сверхсрочным бойцом.

Они уехали дальше, а я остался с Назаровым. И мне было грустно. Я вспоминал про то, как Чугуев рассказывал про вихрастую лошадку Зойку с метеостанции, и про то, как машины шли в облаках…

— Пойдём, — сказал Назаров.

Он привёл меня в огромный чистый зал, в котором рядами стояли деревянные раскладушки — раздвижные рамы, перехваченные парусиной.

Дежурная сестра Агнесса выдала мне бельё, казённое одеяло и подушку.

— Отдыхай до вечера, — сказал мне Назаров.

И ушёл, кивнув сестре Агнессе, как мне показалось, с укором.

Я застелил постель у окна, но спать не хотелось.

В окно был виден книжный магазин.

Я вышел на улицу, разыскал магазин, который был виден из окна, и купил там две книжки.

Одна называлась «Воздушный шар», а другая — «Гимназия».

На синей обложке «Гимназии» была наклеена картинка: инспектор и гимназисты в узком коридоре…

А в клубе шёл фильм «Красные дьяволята».

А тут между домами я увидел море и сразу забыл про книги и про кино.

XIII

На берегу моря стоял чёрный як.

Верхом на яке сидела девочка в красном венке с биноклем в руках. Ждали прибытия «Кирова».

У причала дымила новая «Киргизия» — огромный чёрно-белый гигант. Мачты её тонули в тумане, такие были высокие.

— А где же «Киров»? — спросил я у девочки на яке.

Она обернулась и посмотрела на меня с удивлением.

— Разве ты не видишь? — сказала она и указала рукой вдаль.

Это была дочка сестры Агнессы.

Она была похожа на свою мать, и звали её Жанной. Было ей лет семь, наверное…

Она протянула мне бинокль.

Но в бинокль я ничего не увидел, кроме неба, побережья, и бесконечных волн в тумане, и чего-то, похожего на парус.

В это время откуда-то издалека донёсся до нас гудок парохода.

— Дядя Кузя идёт, — сказала Жанна.

Чёрный як вытянул морду и промычал что-то по-своему.

Як был комендантский. Назаров разрешал Жанне брать его под седло. И она ездила на нём встречать дядю Кузю.

Она сказала мне, что дядя Кузя скоро сойдёт на берег и увезёт маму Агнессу и Жанну туда, где нет моря…

Потому что здесь недаром говорят: «Кто на Иссык-Куле не бывал, тот и горя не видал…»

Отец Жанны погиб во время шторма. И мама Агнесса боится прибоя.

Но комендант Назаров не хочет, чтобы Жанна и её мама уезжали из Рыбачьего.

И ещё она сказала, что у дяди Кузи есть верный пёс Фукс, которого все знают и любят на побережье за верную службу.

Пока мы так разговаривали, «Киров» вышел из тумана и заслонил собой всё побережье и полнеба в придачу.

Верхом на яке сидела девочка в красном венке с биноклем в руках. Ждали прибытия «Кирова».

У причала дымила новая «Киргизия» — огромный чёрно-белый гигант. Мачты её тонули в тумане, такие были высокие.

— А где же «Киров»? — спросил я у девочки на яке.

Она обернулась и посмотрела на меня с удивлением.

— Разве ты не видишь? — сказала она и указала рукой вдаль.

Это была дочка сестры Агнессы.

Она была похожа на свою мать, и звали её Жанной. Было ей лет семь, наверное…

Она протянула мне бинокль.

Но в бинокль я ничего не увидел, кроме неба, побережья, и бесконечных волн в тумане, и чего-то, похожего на парус.

В это время откуда-то издалека донёсся до нас гудок парохода.

— Дядя Кузя идёт, — сказала Жанна.

Чёрный як вытянул морду и промычал что-то по-своему.

Як был комендантский. Назаров разрешал Жанне брать его под седло. И она ездила на нём встречать дядю Кузю.

Она сказала мне, что дядя Кузя скоро сойдёт на берег и увезёт маму Агнессу и Жанну туда, где нет моря…

Потому что здесь недаром говорят: «Кто на Иссык-Куле не бывал, тот и горя не видал…»

Отец Жанны погиб во время шторма. И мама Агнесса боится прибоя.

Но комендант Назаров не хочет, чтобы Жанна и её мама уезжали из Рыбачьего.

И ещё она сказала, что у дяди Кузи есть верный пёс Фукс, которого все знают и любят на побережье за верную службу.

Пока мы так разговаривали, «Киров» вышел из тумана и заслонил собой всё побережье и полнеба в придачу.

XIV

Раньше я думал, что путешествие — это тысяча пейзажей. Как на пустынных фотографиях у Лёньки Курихина.

Но оказалось, что путешествие — это тысяча лиц.

Назаров, сестра Агнесса, Жанна и ещё неведомый мне дядя Кузя занимали теперь моё воображение.

К тому же на пароходе «Киров» из Каракола прибыл знаменитый охотник и ловец снежных барсов Челпан.

Я ожидал увидеть витязя в тигровой шкуре.

И увидел витязя.

Только одет он был не в шкуру, а в хороший коверкотовый костюм. И на груди у него красовался эмалевый значок участника сельскохозяйственной выставки в Москве.

Два сына подвели ему осёдланную лошадь под чепраком, и он уехал, как говорили, на слёт Охотсоюза.

Женщины поднимали маленьких детей, чтобы они увидели и запомнили ловца барсов, старого Челпана, на маленькой косматой лошадке под истёртым чепраком.

Два сына ехали на таких же косматых лошадках. Один из них был городской учитель, а другой служил в Автодоре.

Все трое прекрасно знали, что Рыбачье смотрит на них. Отец ехал впереди, а сыновья следом… И стремена у лошадок сверкали как серебро.

А когда растаял туман, стали видны снежные вершины Тянь-Шаня.

Стоянка «Кирова» в Рыбачьем до его обратного рейса в Каракол продолжалась целые сутки.

И целые сутки я провёл вместе с Назаровым, дядей Кузей, сестрой Агнессой и её дочкой Жанной.

Особенно мне запомнилась вечерняя прогулка по берегу Иссык-Куля.

Впереди на своём чёрном яке ехала Жанна.

Хотя я был на целых пять или шесть лет старше Жанны, мне так и не удалось покататься на горном быке.

Як подставлял мне под ноги рога. И слушался Жанну.

Она сидела на его широкой спине и плела венки.

За нею следом шла сестра Агнесса с сеточкой для купального полотенца.

Дядя Кузя собирал цветы.

А Назаров ловко закидывал плоские камешки поперёк волны чуть ли не на середину озера!

Этот фокус мне тоже тогда не удавался.

А позади бежал Фукс и распугивал чаек на отмели.

Но оказалось, что путешествие — это тысяча лиц.

Назаров, сестра Агнесса, Жанна и ещё неведомый мне дядя Кузя занимали теперь моё воображение.

К тому же на пароходе «Киров» из Каракола прибыл знаменитый охотник и ловец снежных барсов Челпан.

Я ожидал увидеть витязя в тигровой шкуре.

И увидел витязя.

Только одет он был не в шкуру, а в хороший коверкотовый костюм. И на груди у него красовался эмалевый значок участника сельскохозяйственной выставки в Москве.

Два сына подвели ему осёдланную лошадь под чепраком, и он уехал, как говорили, на слёт Охотсоюза.

Женщины поднимали маленьких детей, чтобы они увидели и запомнили ловца барсов, старого Челпана, на маленькой косматой лошадке под истёртым чепраком.

Два сына ехали на таких же косматых лошадках. Один из них был городской учитель, а другой служил в Автодоре.

Все трое прекрасно знали, что Рыбачье смотрит на них. Отец ехал впереди, а сыновья следом… И стремена у лошадок сверкали как серебро.

А когда растаял туман, стали видны снежные вершины Тянь-Шаня.

Стоянка «Кирова» в Рыбачьем до его обратного рейса в Каракол продолжалась целые сутки.

И целые сутки я провёл вместе с Назаровым, дядей Кузей, сестрой Агнессой и её дочкой Жанной.

Особенно мне запомнилась вечерняя прогулка по берегу Иссык-Куля.

Впереди на своём чёрном яке ехала Жанна.

Хотя я был на целых пять или шесть лет старше Жанны, мне так и не удалось покататься на горном быке.

Як подставлял мне под ноги рога. И слушался Жанну.

Она сидела на его широкой спине и плела венки.

За нею следом шла сестра Агнесса с сеточкой для купального полотенца.

Дядя Кузя собирал цветы.

А Назаров ловко закидывал плоские камешки поперёк волны чуть ли не на середину озера!

Этот фокус мне тоже тогда не удавался.

А позади бежал Фукс и распугивал чаек на отмели.

XV

Посадка на корабль происходила затемно, при свете прожекторов. Люди несли в руках чемоданы, узлы, коробки, сундуки. Некоторые держали билеты в зубах, так как руки были заняты.

Боцман дядя Кузя стоял у трапа и поторапливал пассажиров.

— Живей, живей! — говорил он, наклоняясь над бортом.

Какой-то худой человек, с тонкой шеей, в мешковатом полувоенном френче с чужого плеча, хотел пройти без билета, но Фукс поднял отчаянный лай, и дядя Кузя сказал:

— Вольдемар, возвратись!

Безбилетный Вольдемар, не говоря ни слова, возвратился.

— Тьффу, — сказал большой рыбак с мешком, пахнущим кожей, — каждый раз с этим Вольдемаром та же история.

Вольдемар держал под мышкой тонкий крокодиловый портфель. Лицо у него было надменное, а улыбка жалкая.

— Картёжник, — сказал дядя Кузя. — У одного рыбака весь улов выиграл. Да тут же и проиграл тому же рыбаку. От жадности… Карты у него свои, добавил дядя Кузя и захохотал, а потом сплюнул за борт.

Лицо у Вольдемара было не настоящее, как сказал бы Адамов.

В трюме я не сразу нашёл свою полку. Она была в третьем верхнем ряду нар.

Соседями моими были две тихие женщины с детьми и большой рыбак с мешком.

На каждой полке лежал спасательный пояс наподобие фартука. Он надевался тесёмкой на шею и завязывался за спиной. На груди и на поясе были вшиты в крепкую парусину пробковые плитки.

Мне этот фартук очень понравился, потому что я не так хорошо плаваю, как мне хотелось бы.

Вернее сказать, я плавать не умею, потому что вырос на краю пустыни, где больше песка, чем воды.

— Ты чего? — спросил меня большой рыбак.

Он поднял голову и увидел, что я примеряю спасательный пояс.

— Пробковый! — сказал я ему, с восхищением показывая на парусиновый фартук.

— Может, ещё и не понадобится, — ответил большой рыбак и лёг на свои нары в самом низу.

Боцман дядя Кузя стоял у трапа и поторапливал пассажиров.

— Живей, живей! — говорил он, наклоняясь над бортом.

Какой-то худой человек, с тонкой шеей, в мешковатом полувоенном френче с чужого плеча, хотел пройти без билета, но Фукс поднял отчаянный лай, и дядя Кузя сказал:

— Вольдемар, возвратись!

Безбилетный Вольдемар, не говоря ни слова, возвратился.

— Тьффу, — сказал большой рыбак с мешком, пахнущим кожей, — каждый раз с этим Вольдемаром та же история.

Вольдемар держал под мышкой тонкий крокодиловый портфель. Лицо у него было надменное, а улыбка жалкая.

— Картёжник, — сказал дядя Кузя. — У одного рыбака весь улов выиграл. Да тут же и проиграл тому же рыбаку. От жадности… Карты у него свои, добавил дядя Кузя и захохотал, а потом сплюнул за борт.

Лицо у Вольдемара было не настоящее, как сказал бы Адамов.

В трюме я не сразу нашёл свою полку. Она была в третьем верхнем ряду нар.

Соседями моими были две тихие женщины с детьми и большой рыбак с мешком.

На каждой полке лежал спасательный пояс наподобие фартука. Он надевался тесёмкой на шею и завязывался за спиной. На груди и на поясе были вшиты в крепкую парусину пробковые плитки.

Мне этот фартук очень понравился, потому что я не так хорошо плаваю, как мне хотелось бы.

Вернее сказать, я плавать не умею, потому что вырос на краю пустыни, где больше песка, чем воды.

— Ты чего? — спросил меня большой рыбак.

Он поднял голову и увидел, что я примеряю спасательный пояс.

— Пробковый! — сказал я ему, с восхищением показывая на парусиновый фартук.

— Может, ещё и не понадобится, — ответил большой рыбак и лёг на свои нары в самом низу.

XVI

Когда наконец вышли в море, дядя Кузя отвёл Фукса на корму и посадил его там на цепь.

Фукс был добрый пёс с острыми ушами, неизвестной породы, какой-то сизой масти.

Мне было жалко Фукса, но я не решился заговорить с дядей Кузей, потому что он мне сказал, когда только я познакомился с ним:

— Фукса не балуй!..

Сестра Агнесса приготовила мне на дорогу свёрток с едой.

Я подарил Жанне «Воздушный шар» на прощанье.

«Киров» уходил в обратный рейс на рассвете. Но туман рассеялся, с гор подул свежий ветер. Сначала в трюме проснулась машина, и корабль вздрогнул.

«Киров» отошёл от пристани, и пристань сразу стала маленькой, слилась с берегом.

А берег повернулся, ушёл в сторону, и почти неразличимы стали дома и палисадники Рыбачьего.

И вдруг раздалась команда:

— Поднять парус!

«Киров» был моторно-парусный корабль. Этого я не заметил с берега.

Скрипели канаты, плескалась вода, умолк мотор — и развернулся парус. Это было удивительное зрелище! Как будто воскресла вдруг «Эспаньола» из старого романа Стивенсона…

Парус, казавшийся таким тяжёлым, вдруг ожил, выгнулся, наполнился ветром, стал воздушным и поплыл по небу.

Было тихо, так тихо, как бывает, наверное, только на парусном корабле.

Фукс весело лаял на корме.

Фукс был добрый пёс с острыми ушами, неизвестной породы, какой-то сизой масти.

Мне было жалко Фукса, но я не решился заговорить с дядей Кузей, потому что он мне сказал, когда только я познакомился с ним:

— Фукса не балуй!..

Сестра Агнесса приготовила мне на дорогу свёрток с едой.

Я подарил Жанне «Воздушный шар» на прощанье.

«Киров» уходил в обратный рейс на рассвете. Но туман рассеялся, с гор подул свежий ветер. Сначала в трюме проснулась машина, и корабль вздрогнул.

«Киров» отошёл от пристани, и пристань сразу стала маленькой, слилась с берегом.

А берег повернулся, ушёл в сторону, и почти неразличимы стали дома и палисадники Рыбачьего.

И вдруг раздалась команда:

— Поднять парус!

«Киров» был моторно-парусный корабль. Этого я не заметил с берега.

Скрипели канаты, плескалась вода, умолк мотор — и развернулся парус. Это было удивительное зрелище! Как будто воскресла вдруг «Эспаньола» из старого романа Стивенсона…

Парус, казавшийся таким тяжёлым, вдруг ожил, выгнулся, наполнился ветром, стал воздушным и поплыл по небу.

Было тихо, так тихо, как бывает, наверное, только на парусном корабле.

Фукс весело лаял на корме.

XVII

Я лёг на свою полку, достал синюю «Гимназию» и немного почитал про инспектора Прохора и его учеников. Как они друг друга изводили. Как будто вся жизнь у них была в одном тесном коридоре, где они никак не могли разойтись.

В общем, вся их жизнь мне мало понравилась.

И тут вдруг снова заработала машина. Читать было трудно, потому что корабль сильно раскачивался.

Тихие женщины тихо говорили между собой, прижимая к губам концы своих головных платков.

— Буря! Буря…

И укладывали детей спать.

Дети капризничали, их тошнило от качки.

На скамье напротив спал, вытянув ноги, человек в матерчатых туфлях. Чей-то сундучок выехал из-под нар и ударил его по ногам.

Человек в матерчатых туфлях проснулся и стал выяснять, чей сундучок. Ему показалось, что это сундучок большого рыбака. Но большой рыбак сказал, что у него мешок, который никому не помешает…

В общем, вся их жизнь мне мало понравилась.

И тут вдруг снова заработала машина. Читать было трудно, потому что корабль сильно раскачивался.

Тихие женщины тихо говорили между собой, прижимая к губам концы своих головных платков.

— Буря! Буря…

И укладывали детей спать.

Дети капризничали, их тошнило от качки.

На скамье напротив спал, вытянув ноги, человек в матерчатых туфлях. Чей-то сундучок выехал из-под нар и ударил его по ногам.

Человек в матерчатых туфлях проснулся и стал выяснять, чей сундучок. Ему показалось, что это сундучок большого рыбака. Но большой рыбак сказал, что у него мешок, который никому не помешает…