Страница:

Согласно принципу Ле Шателье – Брауна, любая система в ответ на воздействия внешней среды и различные флуктуации в ней самой стремится вернуться в устойчивое состояние, сохранить гомеостатическое равновесие путем нейтрализации – успешной или нет – возмущающих факторов и флуктуаций. Открытые неравновесные (динамически устойчивые) системы, какими являются все живые системы (организмы), в большей степени способны к сохранению гомеостатического состояния благодаря присущим им процессам (механизму) самоорганизации. Это сложные многокомпонентные высокоорганизованные системы, лабильно устойчивые к внешним и внутренним воздействиям и возмущениям. Коэволюционное основание бытия этих систем проявляется прежде всего в их лабильности (подвижной устойчивости) к воздействию многообразных факторов внешней и внутренней среды, а кроме того – во взаимном влиянии организмов и окружающей среды друг на друга, в приспособительном характере совместного существования и развития данных подсистем единой биогеосистемы (планеты Земля). Отсюда не только жизнедеятельность человека является как адаптационной (приспособительной), так и адаптирующей (приспосабливающей), но таковой является и бытие биосферы Земли, осуществляемое на коэволюционных началах. Вся биота в целом как единая система, приспосабливаясь к условиям окружающей среды, в то же время сама приспосабливает в нужных для себя параметрах среду обитания.

Феномен коэволюции здесь проявляется настолько наглядно, что не требует специального объяснения: речь идет о зависимости организмов друг от друга, а также от притока энергии извне, из абиотической среды. «…Первоначальная масса клеток с первого же момента должна была оказаться внутри подчиненной такой форме зависимости, которая являлась уже не простой механической пригонкой, а началом «симбиоза» или совместной жизни. Как бы ни был тонок первый покров органической материи на Земле, он не мог ни образоваться, ни сохраниться без некой сети влияний и обменов, превратившей его в биологически связанную совокупность» (Тейяр де Шарден П. Феномен человека. Вселенская месса. – М.: Айрис-пресс, 2002, с. 99). Живые системы постоянно обмениваются веществом, энергией и информацией с окружающей средой, накапливая информацию (негативную энтропию), увеличивая внутреннюю упорядоченность и осуществляя выброс энтропии наружу. В этом проявляется феномен коэволюции живого и косного вещества.

Коэволюция в биологическом мире проявляется на всех уровнях существования живого вещества. Согласно принципу биологической корреляции морфофункциональные изменения в организме взаимосвязаны. То есть, если претерпевает изменения какой-либо орган, то изменяются структурно и/или функционально и остальные органы, подстраиваясь под данную перемену. В данном случае речь идет о коэволюционных механизмах существования и развития элементов, то есть о внутрисистемных когерентности, кооперации, коадаптации и, в конечном счете, коэволюции – в организме ни один орган, ткань или клетка (элементы системы) не существуют сами по себе. Объединяясь в колонии и, тем самым, образуя некий колониальный сверхорганизм (особь), клетки, тем не менее, проявляют известную самостоятельность, постоянно взаимодействуя друг с другом на коэволюционных началах.

Так и на внутриклеточном уровне происходит симбиогенез – коэволюционное объединение в единую, организованную систему, совокупность – клетку. Неклеточные соединения, а затем и безъядерные клеточные праорганизмы, коэволюционируя, образовали первые клетки, в которых совместная деятельность элементов «живой фабрики» – органоидов, под управлением ядра, представляет собой одну из наиболее сложных и «высших» форм коэволюционного механизма природы.

Самый наглядный и глобальный (в масштабе всей биосферы) механизм коэволюции в органическом мире наблюдается в процессах питания/дыхания. Гетеротрофы поглощают кислород и выделяют углекислый газ, автотрофы же, усваивая в процессе фотосинтеза углекислоту, вырабатывают кислород (попутно синтезируя органическое вещество – продукты питания для гетеротрофных организмов – из неорганики: минеральных веществ, воды, солнечного света). Так в течение геологических эр на Земле происходит совместная (тесно взаимосвязанная) жизнедеятельность и развитие всех царств биоты – животных, растений, грибов, дробянок. В более конкретных, приближенных случаях повсеместно обнаруживается симбиотический принцип сосуществования и даже взаимопомощи всевозможных родов и видов организмов – наряду с антагонистическим противостоянием.

Как уже указывалось, в природе взаимоотношения между различными организмами приобретают форму либо непримиримой борьбы – антагонизма (паразитизм, хищничество, аменсализм), либо сосуществования – симбиоза (комменсализм, мутуализм, синойкия). При комменсализме (нахлебничестве) одна особь получает пользу от совместной жизнедеятельности, другая же является нейтральной стороной, не получая ни вреда, ни пользы. При мутуализме оба партнера извлекают пользу из сожительства. При паразитизме же особь-паразит пользуется хозяином, нанося ему вред. Синойкия подразумевает нейтральный тип сожительства, а при аменсализме одна особь или совокупность особей подавляет другую. «…Взаимодействие с другими организмами является одной из центральных особенностей жизни» (Ратнер М., Ратнер Д. Нанотехнология: простое объяснение очередной гениальной идеи: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004, С. 131).

Как видно, наиболее взаимовыгодная коадаптация и кооперация в развитии и сосуществовании живых систем осуществляется в рамках мутуалистического способа совместного бытия. Это есть положительный вектор коэволюции организмов. Но и комменсализм, как односторонне выгодный (в отличие от обоюдовыгодного мутуализма), но не антагонистический способ со-бытия, относится к разряду положительных векторов коэволюции. Соответственно, отрицательными являются паразитизм и аменсализм. Хищничество – напомним – способствует оздоровлению популяции жертвы, так как погибают при нападениях хищника в первую очередь слабые и больные особи.

Кажущийся антагонизм в отношениях хищник-жертва и паразит-хозяин на самом деле есть проявление принципа дополнительности, согласно которому противоположности не противоречат друг другу, а дополняют друг друга по необходимости.

Развитие и, в более широком смысле, любая активность систем не могла бы осуществиться, не имей она коэволюционный характер. Само бытие систем – абиологических (неорганических), предбиологических (органических диссипативных) и биологических (организменных) – возможно лишь в их коэволюции – постоянном взаимодействии, взаимовлиянии и взаимопревращении.

ТРЕТИЙ ЭТАП – возникновение социальной формы движения материи – человека как разумного биосоциального существа; а месте с тем возникновение и развитие общественных потребностей: их становление связано с формированием разума и духовного мира человека, с процессом антропосоциогенеза, с ростом производительных сил и расширением ноосферы.

Человек, своей биологической составляющей мало чем отличающийся от других высших животных, тем не менее, становится не только верхним замыкающим звеном в биогеоценозах, но и ведущим элементом в биосфере, а самое главное, по меткому замечанию Владимира Ивановича Вернадского, превращается в геологическую силу планеты (Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. – М.: Айрис-пресс, 2004, С. 252) – и все это благодаря присущим человеку социальности и сознанию.

Превратившись в новую геологическую силу, человек определил своим бытием и новую геологическую эру – психозой (антропоген).

На этом этапе человеческое общество достигает уровня определяющего элемента в биосоциосистеме. В результате антропогенного воздействия на окружающую среду возникают многочисленные экологические проблемы, лавинообразное нарастание которых ведет человечество и биосферу в целом к возможности гибельного исхода.

Общественный прогресс, производственно-техническая деятельность, превращение человека в сопоставимую с планетарными геологическими процессами силу приводит к тому, что планета покрывается новой пленкой – ноосферой (мыслящей оболочкой Земли), которая представляет собой высшую по отношению к остальным земным оболочкам (геосферам) ступень эволюции планетарной материи. Возникает и новый тип потребностей – духовные потребности человека. Через удовлетворение высших, духовных потребностей, действительно достойных человека, в бытие общества вносится ноосферный компонент.

Феномен коэволюции на этом этапе включает не только кооперативное взаимодействие биосферы с окружающими неорганическими системами, а также организмов и экосистем друг с другом, но и взаимообусловленное, когерентное развитие общества и природы, антропосферы и биогеосферы – в их диалектической противоречивости. Это предполагает и коэволюционные основания развития внутри самого общества. «У современной науки не вызывает сомнений тот факт, что кооперация и координация человеческих усилий является условием существования людей – и в онтогенезе…, и в филогенезе…» (Момджян К. Х. Социум. Общество. История. – М.: Наука, 1994, С. 218).

По сравнению с двойственным характером бытия не обладающих разумом живых организмов, проявляющегося в диалектике противостояния, борьбы – с одной стороны, и сотрудничества, согласованности – с другой стороны, на этапе появления и развития общества как диалектического преодоления неразумной живой материи (в плане отрицания-снятия) преобладающим типом взаимодействия сложных систем (таких, как человек, общество, машины, киберустройства, производственные комплексы, в целом триединая система «общество-техника-природа») становится принцип кооперации и интеграции, коэволюции – совместного, согласованного и взаимообусловленного существования и развития биосоциальных систем, предполагающих их неантагонистическое трансцендентно-экзистенциальное (духовное, физическое, социальное) бытие. «Взаимодействие мертвых тел природы включает гармонию и столкновение; взаимодействие живых существ включает сознательное и бессознательное сотрудничество, а также сознательную и бессознательную борьбу. Нельзя даже в растительном и животном мире видеть только одностороннюю «борьбу» (Энгельс Ф. Диалектика природы. – 6-е изд. – М.: Партиздат, 1933, С. 36).

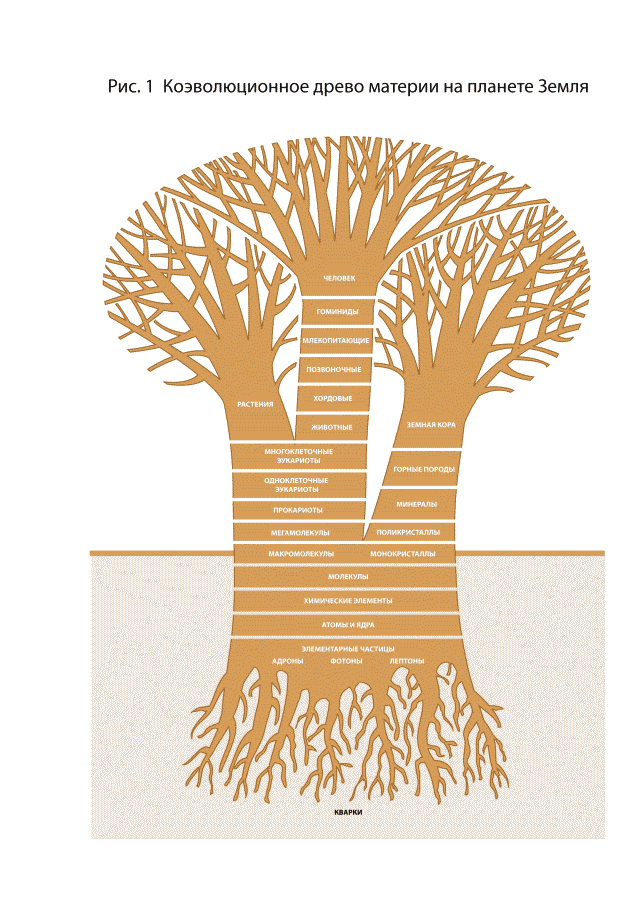

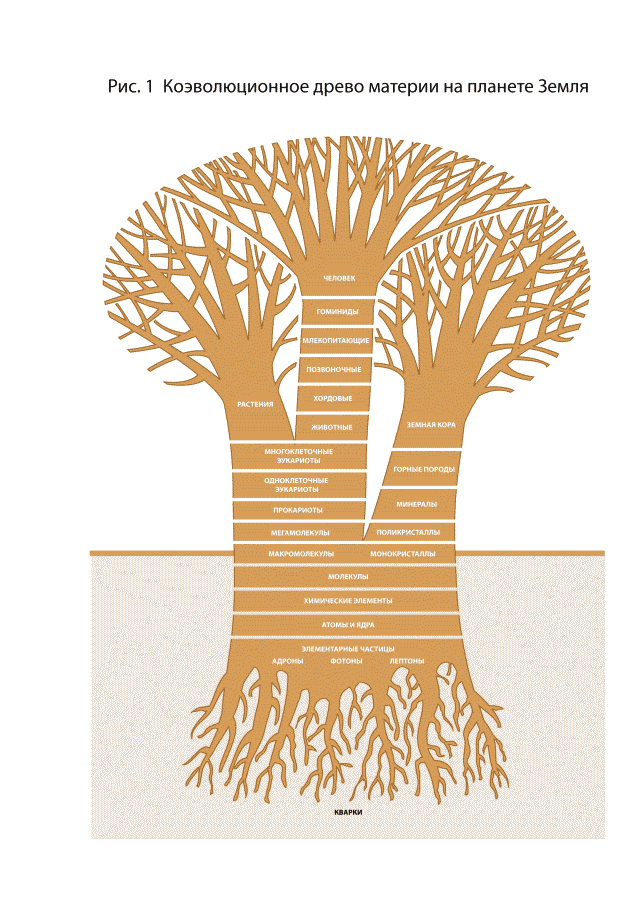

Если мы обратимся к специфике развития земной материи и представим этот процесс образно-схематически в виде древа (Рис. 1), то заметим, что существующие системы – живые и косные, биологические и социальные – имеют своим основанием единый субстрат: как это видно на рисунке, у них единый «нижний ствол» и общие «корни». В универсальной основе проявляется их коэволюция.

Но мы также можем заметить, что все эти системы продолжают коэволюционировать – в своем постоянном взаимодействии и взаимосвязи (как на единичном, так и общем уровнях). В результате их коэволюции как раз и осуществляется биогенная миграция атомов планеты, порождающая наряду с органическим биокосное вещество. Органический мир (в рамках биосферы) взаимодействует с неорганической материей (стратисфера, гидросфера, тропосфера), общество – с природой (в рамках биосоциосистемы), духовное – с материальным (феномен человека, ноосферы).

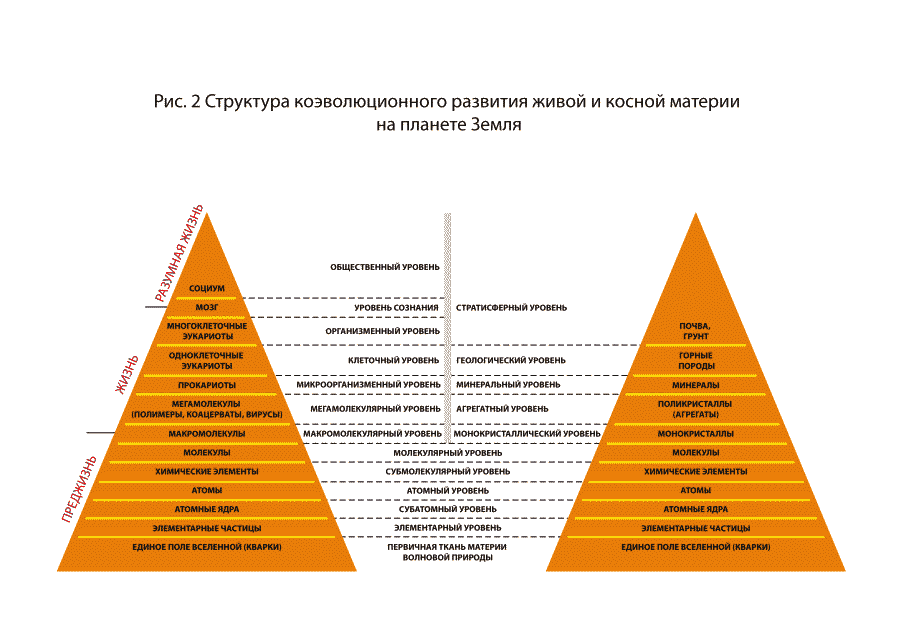

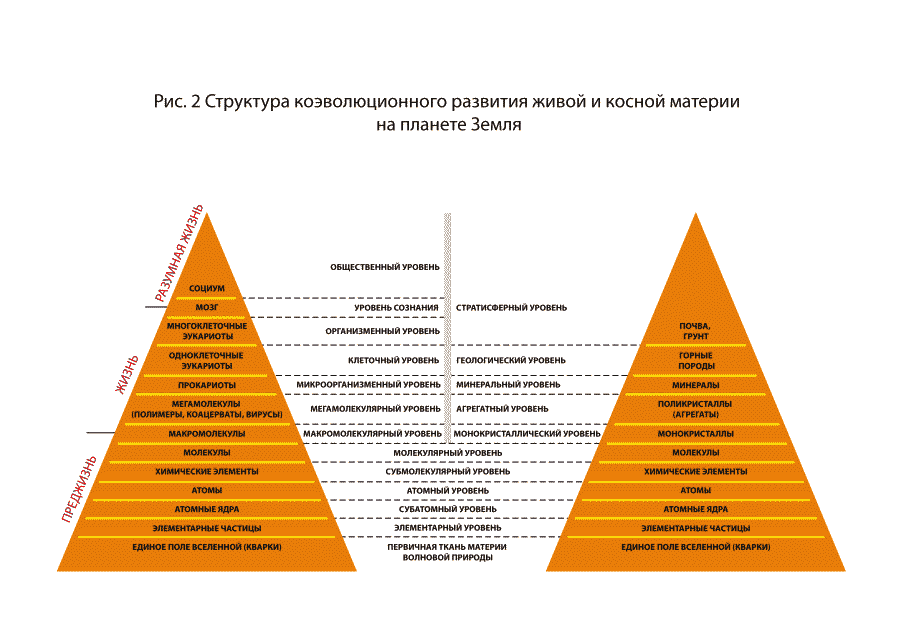

Таким образом, коэволюция осуществляется, во-первых, как единое и общее для всех систем материальное основание, базис для их последующего развития (это видно и из Рис. 2, где показаны общие структурные уровни материи, присущие и органическому, и неорганическому веществу); а во-вторых, как процесс постоянного когерентного и кооперативного наличного бытия этих систем, опосредованного множеством диалектически противоречивых связей и отношений между ними.

Выражаясь метафорически, на всех уровнях бытия идет непрерывный процесс Великого объединения многих в одно целое, простых объектов в сложные комплексы – поначалу в конгломераты (колонии), затем в организованные целостные множества (системы). Отдельные системы коэволюционируют в надсистемы, те – в метасистемы, в своем объединении, наконец, составляя целостность – Мегасистему, Универсум. На уровне живого предклетки коэволюционируют в клетки (прокариоты, эукариоты), клетки – в органы и ткани, в единый организм. Особи объединены коэволюционно в популяции, сообщества и экосистемы. Люди в своем коэволюционном бытийствовании образуют целостную взаимосвязанную совокупность – общество, внутри которого различные элементы – социальные группы, классы, нации, этносы, расы, цивилизации, государства – так или иначе стремятся к планетарному объединению в глобальную цивилизацию, в сверхобщество.

Рассмотренная выше общая и сжатая картина биологической эволюции взята такой, как она ныне распространена в научном «мэйнстриме» – это ее магистральный вариант. Но, справедливости ради, нужно вкратце упомянуть и о взглядах оппонентов.

Являющиеся, по сути, проявлением неоламаркизма теории ортогенеза, номогенеза, аристогенеза декларируют биогенез (здесь – биологическую эволюцию, развитие органической материи) как непрерывный процесс постоянного морфологического усовершенствования организмов в силу особых, присущих им внутренних причин (по мнению Пьера Тейяра де Шардена – благодаря усложняющемуся психизму, росту сознания, заключающемуся в концентрации и все более совершенной организации психики).

Подобные построения с неизбежностью ведут к постулированию телеологического принципа целесообразности и целенаправленности биоэволюции: от преджизненных форм – макромолекул, биополимеров, коацерватов, в которых изначально присутствовала потенция сознания, некий латентный архетип проторазума, – до человека, обладающего развитым сознанием.

И если вышеуказанные теории не идут вразрез с принятым повсеместно в науке учением об абиогенезе – происхождении жизни от неорганического вещества, косной материи, в отличие от учения о биогенезе – происхождении живого только от живого (теория панспермии и др.), – то расхождение с дарвинизмом вырисовывается в плане умаления естественного отбора и случайных флуктуаций. И более того! – в конечном счете, неоламаркизм ведет к сближению с креационизмом – в своем утверждении о некой внутренней причине (высшей по отношению к процессу и, как у Шардена, идеальной), что в свою очередь наталкивает на идею Творца.

Получается химероподобный союз эволюционизма с креационизмом: Бог создал косную материю и «вдохнул в нее» зачатки жизни и сознания. Далее материя стала усложняться (на планете Земля), произошел скачок-переход к возникновению жизни, ну а живая материя стала эволюционировать согласно «заданному плану» Творца и благодаря имманентно присущему вектору сознания – к венцу Творения человеку разумному.

За исключением той версии, согласно которой белок сам может порождать информационно-генетические структуры, объяснить зарождение и становление жизни путем самопроизвольного возникновения информационных молекул ДНК и РНК пока не получается – вероятность этого составляет 10 в минус четырехсотой (!) степени (для этого не хватает всех атомов Вселенной, а также всего времени ее существования). По данным некоторых специалистов цифра колеблется от 10-256 до 10-500 – такова вероятность самосборки информационных молекул. Наиболее радикальный вывод: подобная вероятность (формирования молекулы ДНК) равна нулю (см. Доломатов М. Ю. Фрагменты теории реального вещества. От углеводородных систем к галактикам. – М.: Химия, 2005, С. 147).

Результатами этих расчетов можно объяснить живучесть креационистских воззрений.

Структурные уровни материи

Структура биосферы

Часть II. Коэволюция биосоциосистемы

Общество и природа: историко-философский срез

Феномен коэволюции здесь проявляется настолько наглядно, что не требует специального объяснения: речь идет о зависимости организмов друг от друга, а также от притока энергии извне, из абиотической среды. «…Первоначальная масса клеток с первого же момента должна была оказаться внутри подчиненной такой форме зависимости, которая являлась уже не простой механической пригонкой, а началом «симбиоза» или совместной жизни. Как бы ни был тонок первый покров органической материи на Земле, он не мог ни образоваться, ни сохраниться без некой сети влияний и обменов, превратившей его в биологически связанную совокупность» (Тейяр де Шарден П. Феномен человека. Вселенская месса. – М.: Айрис-пресс, 2002, с. 99). Живые системы постоянно обмениваются веществом, энергией и информацией с окружающей средой, накапливая информацию (негативную энтропию), увеличивая внутреннюю упорядоченность и осуществляя выброс энтропии наружу. В этом проявляется феномен коэволюции живого и косного вещества.

Коэволюция в биологическом мире проявляется на всех уровнях существования живого вещества. Согласно принципу биологической корреляции морфофункциональные изменения в организме взаимосвязаны. То есть, если претерпевает изменения какой-либо орган, то изменяются структурно и/или функционально и остальные органы, подстраиваясь под данную перемену. В данном случае речь идет о коэволюционных механизмах существования и развития элементов, то есть о внутрисистемных когерентности, кооперации, коадаптации и, в конечном счете, коэволюции – в организме ни один орган, ткань или клетка (элементы системы) не существуют сами по себе. Объединяясь в колонии и, тем самым, образуя некий колониальный сверхорганизм (особь), клетки, тем не менее, проявляют известную самостоятельность, постоянно взаимодействуя друг с другом на коэволюционных началах.

Так и на внутриклеточном уровне происходит симбиогенез – коэволюционное объединение в единую, организованную систему, совокупность – клетку. Неклеточные соединения, а затем и безъядерные клеточные праорганизмы, коэволюционируя, образовали первые клетки, в которых совместная деятельность элементов «живой фабрики» – органоидов, под управлением ядра, представляет собой одну из наиболее сложных и «высших» форм коэволюционного механизма природы.

Самый наглядный и глобальный (в масштабе всей биосферы) механизм коэволюции в органическом мире наблюдается в процессах питания/дыхания. Гетеротрофы поглощают кислород и выделяют углекислый газ, автотрофы же, усваивая в процессе фотосинтеза углекислоту, вырабатывают кислород (попутно синтезируя органическое вещество – продукты питания для гетеротрофных организмов – из неорганики: минеральных веществ, воды, солнечного света). Так в течение геологических эр на Земле происходит совместная (тесно взаимосвязанная) жизнедеятельность и развитие всех царств биоты – животных, растений, грибов, дробянок. В более конкретных, приближенных случаях повсеместно обнаруживается симбиотический принцип сосуществования и даже взаимопомощи всевозможных родов и видов организмов – наряду с антагонистическим противостоянием.

Как уже указывалось, в природе взаимоотношения между различными организмами приобретают форму либо непримиримой борьбы – антагонизма (паразитизм, хищничество, аменсализм), либо сосуществования – симбиоза (комменсализм, мутуализм, синойкия). При комменсализме (нахлебничестве) одна особь получает пользу от совместной жизнедеятельности, другая же является нейтральной стороной, не получая ни вреда, ни пользы. При мутуализме оба партнера извлекают пользу из сожительства. При паразитизме же особь-паразит пользуется хозяином, нанося ему вред. Синойкия подразумевает нейтральный тип сожительства, а при аменсализме одна особь или совокупность особей подавляет другую. «…Взаимодействие с другими организмами является одной из центральных особенностей жизни» (Ратнер М., Ратнер Д. Нанотехнология: простое объяснение очередной гениальной идеи: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004, С. 131).

Как видно, наиболее взаимовыгодная коадаптация и кооперация в развитии и сосуществовании живых систем осуществляется в рамках мутуалистического способа совместного бытия. Это есть положительный вектор коэволюции организмов. Но и комменсализм, как односторонне выгодный (в отличие от обоюдовыгодного мутуализма), но не антагонистический способ со-бытия, относится к разряду положительных векторов коэволюции. Соответственно, отрицательными являются паразитизм и аменсализм. Хищничество – напомним – способствует оздоровлению популяции жертвы, так как погибают при нападениях хищника в первую очередь слабые и больные особи.

Кажущийся антагонизм в отношениях хищник-жертва и паразит-хозяин на самом деле есть проявление принципа дополнительности, согласно которому противоположности не противоречат друг другу, а дополняют друг друга по необходимости.

Развитие и, в более широком смысле, любая активность систем не могла бы осуществиться, не имей она коэволюционный характер. Само бытие систем – абиологических (неорганических), предбиологических (органических диссипативных) и биологических (организменных) – возможно лишь в их коэволюции – постоянном взаимодействии, взаимовлиянии и взаимопревращении.

ТРЕТИЙ ЭТАП – возникновение социальной формы движения материи – человека как разумного биосоциального существа; а месте с тем возникновение и развитие общественных потребностей: их становление связано с формированием разума и духовного мира человека, с процессом антропосоциогенеза, с ростом производительных сил и расширением ноосферы.

Человек, своей биологической составляющей мало чем отличающийся от других высших животных, тем не менее, становится не только верхним замыкающим звеном в биогеоценозах, но и ведущим элементом в биосфере, а самое главное, по меткому замечанию Владимира Ивановича Вернадского, превращается в геологическую силу планеты (Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. – М.: Айрис-пресс, 2004, С. 252) – и все это благодаря присущим человеку социальности и сознанию.

Превратившись в новую геологическую силу, человек определил своим бытием и новую геологическую эру – психозой (антропоген).

На этом этапе человеческое общество достигает уровня определяющего элемента в биосоциосистеме. В результате антропогенного воздействия на окружающую среду возникают многочисленные экологические проблемы, лавинообразное нарастание которых ведет человечество и биосферу в целом к возможности гибельного исхода.

Общественный прогресс, производственно-техническая деятельность, превращение человека в сопоставимую с планетарными геологическими процессами силу приводит к тому, что планета покрывается новой пленкой – ноосферой (мыслящей оболочкой Земли), которая представляет собой высшую по отношению к остальным земным оболочкам (геосферам) ступень эволюции планетарной материи. Возникает и новый тип потребностей – духовные потребности человека. Через удовлетворение высших, духовных потребностей, действительно достойных человека, в бытие общества вносится ноосферный компонент.

Феномен коэволюции на этом этапе включает не только кооперативное взаимодействие биосферы с окружающими неорганическими системами, а также организмов и экосистем друг с другом, но и взаимообусловленное, когерентное развитие общества и природы, антропосферы и биогеосферы – в их диалектической противоречивости. Это предполагает и коэволюционные основания развития внутри самого общества. «У современной науки не вызывает сомнений тот факт, что кооперация и координация человеческих усилий является условием существования людей – и в онтогенезе…, и в филогенезе…» (Момджян К. Х. Социум. Общество. История. – М.: Наука, 1994, С. 218).

По сравнению с двойственным характером бытия не обладающих разумом живых организмов, проявляющегося в диалектике противостояния, борьбы – с одной стороны, и сотрудничества, согласованности – с другой стороны, на этапе появления и развития общества как диалектического преодоления неразумной живой материи (в плане отрицания-снятия) преобладающим типом взаимодействия сложных систем (таких, как человек, общество, машины, киберустройства, производственные комплексы, в целом триединая система «общество-техника-природа») становится принцип кооперации и интеграции, коэволюции – совместного, согласованного и взаимообусловленного существования и развития биосоциальных систем, предполагающих их неантагонистическое трансцендентно-экзистенциальное (духовное, физическое, социальное) бытие. «Взаимодействие мертвых тел природы включает гармонию и столкновение; взаимодействие живых существ включает сознательное и бессознательное сотрудничество, а также сознательную и бессознательную борьбу. Нельзя даже в растительном и животном мире видеть только одностороннюю «борьбу» (Энгельс Ф. Диалектика природы. – 6-е изд. – М.: Партиздат, 1933, С. 36).

Если мы обратимся к специфике развития земной материи и представим этот процесс образно-схематически в виде древа (Рис. 1), то заметим, что существующие системы – живые и косные, биологические и социальные – имеют своим основанием единый субстрат: как это видно на рисунке, у них единый «нижний ствол» и общие «корни». В универсальной основе проявляется их коэволюция.

Но мы также можем заметить, что все эти системы продолжают коэволюционировать – в своем постоянном взаимодействии и взаимосвязи (как на единичном, так и общем уровнях). В результате их коэволюции как раз и осуществляется биогенная миграция атомов планеты, порождающая наряду с органическим биокосное вещество. Органический мир (в рамках биосферы) взаимодействует с неорганической материей (стратисфера, гидросфера, тропосфера), общество – с природой (в рамках биосоциосистемы), духовное – с материальным (феномен человека, ноосферы).

Таким образом, коэволюция осуществляется, во-первых, как единое и общее для всех систем материальное основание, базис для их последующего развития (это видно и из Рис. 2, где показаны общие структурные уровни материи, присущие и органическому, и неорганическому веществу); а во-вторых, как процесс постоянного когерентного и кооперативного наличного бытия этих систем, опосредованного множеством диалектически противоречивых связей и отношений между ними.

Выражаясь метафорически, на всех уровнях бытия идет непрерывный процесс Великого объединения многих в одно целое, простых объектов в сложные комплексы – поначалу в конгломераты (колонии), затем в организованные целостные множества (системы). Отдельные системы коэволюционируют в надсистемы, те – в метасистемы, в своем объединении, наконец, составляя целостность – Мегасистему, Универсум. На уровне живого предклетки коэволюционируют в клетки (прокариоты, эукариоты), клетки – в органы и ткани, в единый организм. Особи объединены коэволюционно в популяции, сообщества и экосистемы. Люди в своем коэволюционном бытийствовании образуют целостную взаимосвязанную совокупность – общество, внутри которого различные элементы – социальные группы, классы, нации, этносы, расы, цивилизации, государства – так или иначе стремятся к планетарному объединению в глобальную цивилизацию, в сверхобщество.

Рассмотренная выше общая и сжатая картина биологической эволюции взята такой, как она ныне распространена в научном «мэйнстриме» – это ее магистральный вариант. Но, справедливости ради, нужно вкратце упомянуть и о взглядах оппонентов.

Являющиеся, по сути, проявлением неоламаркизма теории ортогенеза, номогенеза, аристогенеза декларируют биогенез (здесь – биологическую эволюцию, развитие органической материи) как непрерывный процесс постоянного морфологического усовершенствования организмов в силу особых, присущих им внутренних причин (по мнению Пьера Тейяра де Шардена – благодаря усложняющемуся психизму, росту сознания, заключающемуся в концентрации и все более совершенной организации психики).

Подобные построения с неизбежностью ведут к постулированию телеологического принципа целесообразности и целенаправленности биоэволюции: от преджизненных форм – макромолекул, биополимеров, коацерватов, в которых изначально присутствовала потенция сознания, некий латентный архетип проторазума, – до человека, обладающего развитым сознанием.

И если вышеуказанные теории не идут вразрез с принятым повсеместно в науке учением об абиогенезе – происхождении жизни от неорганического вещества, косной материи, в отличие от учения о биогенезе – происхождении живого только от живого (теория панспермии и др.), – то расхождение с дарвинизмом вырисовывается в плане умаления естественного отбора и случайных флуктуаций. И более того! – в конечном счете, неоламаркизм ведет к сближению с креационизмом – в своем утверждении о некой внутренней причине (высшей по отношению к процессу и, как у Шардена, идеальной), что в свою очередь наталкивает на идею Творца.

Получается химероподобный союз эволюционизма с креационизмом: Бог создал косную материю и «вдохнул в нее» зачатки жизни и сознания. Далее материя стала усложняться (на планете Земля), произошел скачок-переход к возникновению жизни, ну а живая материя стала эволюционировать согласно «заданному плану» Творца и благодаря имманентно присущему вектору сознания – к венцу Творения человеку разумному.

За исключением той версии, согласно которой белок сам может порождать информационно-генетические структуры, объяснить зарождение и становление жизни путем самопроизвольного возникновения информационных молекул ДНК и РНК пока не получается – вероятность этого составляет 10 в минус четырехсотой (!) степени (для этого не хватает всех атомов Вселенной, а также всего времени ее существования). По данным некоторых специалистов цифра колеблется от 10-256 до 10-500 – такова вероятность самосборки информационных молекул. Наиболее радикальный вывод: подобная вероятность (формирования молекулы ДНК) равна нулю (см. Доломатов М. Ю. Фрагменты теории реального вещества. От углеводородных систем к галактикам. – М.: Химия, 2005, С. 147).

Результатами этих расчетов можно объяснить живучесть креационистских воззрений.

Структурные уровни материи

I. Неорганическая (косная) природа.

А. Уровень пикомира: субэлементарный (первичная ткань материи) – пикочастицы: суперструны.

Б. Уровни микромира:

1) элементарный (вторичная ткань материи) – элементарные частицы: кварки, адроны, лептоны, кванты микрочастиц – переносчики взаимодействий; 2) ядерный (субатомный) – атомные ядра; 3) атомный – атомы; 4) субмолекулярный – химические элементы; 5) молекулярный – молекулы.

В. Уровни макромира:

1) кристаллический – монокристаллы; 2) агрегатный – поликристаллы; 3) минеральный – минералы; 4) геологический – горные породы; 5) макроскопический (стратисферный) – различные макроскопические тела на поверхности земной коры; 6) геосистемный – геологические системы, рельеф; 7) геосферный – различные косные и биокосные оболочки Земли: ядро, мантия, литосфера, эпигеосфера, гидросфера, атмосфера, ионосфера, магнитосфера.

Г. Уровни мегамира:

1) планетарный – планеты; 2) звездный – звезды и планетные системы; 3) галактический – галактики, скопления галактик; 4) метагалактический – Метагалактика; 5) вселенский – Мегагалактика.

II. Органическая (живая) природа.

А. Уровни микромира:

1) макромолекулярный – макромолекулы; 2) мегамолекулярный – мегамолекулы: биополимеры, коацерваты, вирусы; 3) клеточный – клетки; 4) микроорганизменный – прокариоты: бактерии, сине-зеленые водоросли, риккетсии, микоплазмы, хламидии.

Б. Уровни макромира:

1) органальный – органы, ткани; 2) организменный – организмы, особи: одноклеточные эукариоты, многоклеточные эукариоты; 3) популяционный – популяции; 4) биоценозный – биоценозы-сообщества; 5) биогеоценозный – биогеоценозы-экосистемы.

В. Уровни мегамира:

1) биосферный – биосфера; 2) биопланетарный – совокупное живое вещество на других планетах.

III. Социальная (антропогенная) природа.

1) индивидуальный – индивиды; 2) семейный – семьи; 3) коллективный – различные коллективы, роды, общины, кланы; 4) групповой – социальные группы, сословия, касты; 5) классовый – социальные слои (страты), классы; 6) этносоциальный – этносы: племена, народности, народы, нации; 7) государственный – государства; 8) цивилизационный – цивилизации (культуры, суперэтносы); 9) общественный – социосфера: социумы, общественно-экономические формации; 10) глобальный – человечество (антропосфера).

Немного пояснений к феномену жизни. Аксиомой считается, что жизнь – это одна из форм существования материи – в виде организмов, которым присущи обмен веществ, раздражимость, способность к размножению и т. д. Все же представляется, что отличие живого от неживого начинается там и тогда, где и когда присутствует свойственный объекту принцип обратной связи и, как результат, механизм поведения – в качестве реакции на поступление и обработку информации. В этом случае мы говорим о наличии жизнедеятельности, то есть жизни. Таким образом, жизнь – это не только существование белковых молекул (органическая форма жизни), но, в первую очередь, способность объекта к обратной связи, к обмену информацией и поведенческим реакциям. Разум же – еще более высокая ступень развития материи. Отличие разума от рефлекторного механизма в том, что наделенный разумом объект способен к оценке и прогнозу – то есть к целенаправленному выбору. А способность к прогнозированию привела к необходимости осознанной трудовой деятельности (в отличие от бессознательной инстинктивной деятельности коллективных животных – пчел, муравьев, термитов).

Прогностические способности, трудовая деятельность и навыки в производстве и использовании орудий, более организованные общности, нежели стаи (племя → род → община → общество), общественные законы и мораль – характерные черты, отличающие человеческий разум. Развитие интеллекта и общественных отношений, производственная деятельность – все это привело к появлению наиболее высокой ступени развития материи – человеческого общества, человека, как разумного общественного существа.

А. Уровень пикомира: субэлементарный (первичная ткань материи) – пикочастицы: суперструны.

Б. Уровни микромира:

1) элементарный (вторичная ткань материи) – элементарные частицы: кварки, адроны, лептоны, кванты микрочастиц – переносчики взаимодействий; 2) ядерный (субатомный) – атомные ядра; 3) атомный – атомы; 4) субмолекулярный – химические элементы; 5) молекулярный – молекулы.

В. Уровни макромира:

1) кристаллический – монокристаллы; 2) агрегатный – поликристаллы; 3) минеральный – минералы; 4) геологический – горные породы; 5) макроскопический (стратисферный) – различные макроскопические тела на поверхности земной коры; 6) геосистемный – геологические системы, рельеф; 7) геосферный – различные косные и биокосные оболочки Земли: ядро, мантия, литосфера, эпигеосфера, гидросфера, атмосфера, ионосфера, магнитосфера.

Г. Уровни мегамира:

1) планетарный – планеты; 2) звездный – звезды и планетные системы; 3) галактический – галактики, скопления галактик; 4) метагалактический – Метагалактика; 5) вселенский – Мегагалактика.

II. Органическая (живая) природа.

А. Уровни микромира:

1) макромолекулярный – макромолекулы; 2) мегамолекулярный – мегамолекулы: биополимеры, коацерваты, вирусы; 3) клеточный – клетки; 4) микроорганизменный – прокариоты: бактерии, сине-зеленые водоросли, риккетсии, микоплазмы, хламидии.

Б. Уровни макромира:

1) органальный – органы, ткани; 2) организменный – организмы, особи: одноклеточные эукариоты, многоклеточные эукариоты; 3) популяционный – популяции; 4) биоценозный – биоценозы-сообщества; 5) биогеоценозный – биогеоценозы-экосистемы.

В. Уровни мегамира:

1) биосферный – биосфера; 2) биопланетарный – совокупное живое вещество на других планетах.

III. Социальная (антропогенная) природа.

1) индивидуальный – индивиды; 2) семейный – семьи; 3) коллективный – различные коллективы, роды, общины, кланы; 4) групповой – социальные группы, сословия, касты; 5) классовый – социальные слои (страты), классы; 6) этносоциальный – этносы: племена, народности, народы, нации; 7) государственный – государства; 8) цивилизационный – цивилизации (культуры, суперэтносы); 9) общественный – социосфера: социумы, общественно-экономические формации; 10) глобальный – человечество (антропосфера).

Немного пояснений к феномену жизни. Аксиомой считается, что жизнь – это одна из форм существования материи – в виде организмов, которым присущи обмен веществ, раздражимость, способность к размножению и т. д. Все же представляется, что отличие живого от неживого начинается там и тогда, где и когда присутствует свойственный объекту принцип обратной связи и, как результат, механизм поведения – в качестве реакции на поступление и обработку информации. В этом случае мы говорим о наличии жизнедеятельности, то есть жизни. Таким образом, жизнь – это не только существование белковых молекул (органическая форма жизни), но, в первую очередь, способность объекта к обратной связи, к обмену информацией и поведенческим реакциям. Разум же – еще более высокая ступень развития материи. Отличие разума от рефлекторного механизма в том, что наделенный разумом объект способен к оценке и прогнозу – то есть к целенаправленному выбору. А способность к прогнозированию привела к необходимости осознанной трудовой деятельности (в отличие от бессознательной инстинктивной деятельности коллективных животных – пчел, муравьев, термитов).

Прогностические способности, трудовая деятельность и навыки в производстве и использовании орудий, более организованные общности, нежели стаи (племя → род → община → общество), общественные законы и мораль – характерные черты, отличающие человеческий разум. Развитие интеллекта и общественных отношений, производственная деятельность – все это привело к появлению наиболее высокой ступени развития материи – человеческого общества, человека, как разумного общественного существа.

Структура биосферы

Биосфера – живая оболочка Земли, сфера жизни – включает в себя фитосферу (растительную оболочку), зоосферу (животную оболочку) и антропосферу (человеческую оболочку). По сути, так как человек является видом царства животных, антропосфера в качестве составной части целого входит в зоосферу. Но ввиду наличия у людей разума и социальных отношений целесообразно выделять антропосферу в самостоятельную оболочку планеты.

Фитосфера – зеленый покров Земли – является единственным поставщиком кислорода в атмосферу и основным производителем органического вещества из неорганического (процессы фотосинтеза и хемосинтеза свойственны некоторым видам микроорганизмов). Отсюда крайне важное и жизненное значение фитосферы для человечества и всего царства животных. Любой живой организм живет и развивается, прежде всего благодаря процессам (функциям) питания и дыхания – поглощения и усвоения химических веществ и соединений, то есть свободной химической энергии. Поэтому без растительного царства не было бы и самой жизни на планете, так как, во-первых, растения обеспечивают животных пищей (органическим веществом) и, во-вторых, свободным кислородом, выделяемым в процессе фотосинтеза в атмосферу (преимущественно в тропосферу). При этом часть свободного кислорода (О2) под воздействием ультрафиолетового излучения Солнца превращается в озон (О3) и образует особый слой – озоносферу, предохраняющую все живое на планете от вредного космического излучения (солнечной ультрафиолетовой коротковолновой радиации).

Так как в современной биологической науке принято выделять микроорганизмы в особое, третье царство (ранее их включали в царство животных), то можно выделить как особую оболочку, входящую в состав биосферы, протистосферу. Действительно, микроорганизмы распространены повсеместно – в почве, воде, воздухе, в организмах живых существ, и играют важную роль в круговороте вещества на Земле. Благодаря им происходит миграция биогенного вещества – циклических химических элементов, газов, воды. Некоторые микроорганизмы в процессах фотосинтеза и хемосинтеза превращают неорганическое вещество в органическое. Протистосферу составляют микроскопические одноклеточные (Bacteria, Cyanobacteria, Protophyta, Protozoa) и неклеточные (Vira) организмы: микробы (бактерии, риккетсии, микоплазмы, хламидии, микроскопические грибы), микроскопические водоросли, простейшие и вирусы.

Фитосфера – зеленый покров Земли – является единственным поставщиком кислорода в атмосферу и основным производителем органического вещества из неорганического (процессы фотосинтеза и хемосинтеза свойственны некоторым видам микроорганизмов). Отсюда крайне важное и жизненное значение фитосферы для человечества и всего царства животных. Любой живой организм живет и развивается, прежде всего благодаря процессам (функциям) питания и дыхания – поглощения и усвоения химических веществ и соединений, то есть свободной химической энергии. Поэтому без растительного царства не было бы и самой жизни на планете, так как, во-первых, растения обеспечивают животных пищей (органическим веществом) и, во-вторых, свободным кислородом, выделяемым в процессе фотосинтеза в атмосферу (преимущественно в тропосферу). При этом часть свободного кислорода (О2) под воздействием ультрафиолетового излучения Солнца превращается в озон (О3) и образует особый слой – озоносферу, предохраняющую все живое на планете от вредного космического излучения (солнечной ультрафиолетовой коротковолновой радиации).

Так как в современной биологической науке принято выделять микроорганизмы в особое, третье царство (ранее их включали в царство животных), то можно выделить как особую оболочку, входящую в состав биосферы, протистосферу. Действительно, микроорганизмы распространены повсеместно – в почве, воде, воздухе, в организмах живых существ, и играют важную роль в круговороте вещества на Земле. Благодаря им происходит миграция биогенного вещества – циклических химических элементов, газов, воды. Некоторые микроорганизмы в процессах фотосинтеза и хемосинтеза превращают неорганическое вещество в органическое. Протистосферу составляют микроскопические одноклеточные (Bacteria, Cyanobacteria, Protophyta, Protozoa) и неклеточные (Vira) организмы: микробы (бактерии, риккетсии, микоплазмы, хламидии, микроскопические грибы), микроскопические водоросли, простейшие и вирусы.

Часть II. Коэволюция биосоциосистемы

Общество и природа: историко-философский срез

Весь комплекс взаимоотношений общества и природы предполагает биосоциальное, а значит, единое в кажущейся двойственности, основание бытия общества. Естественно, что столь важная проблема всегда находилась в центре внимания мыслителей и естествоиспытателей прошлого и настоящего. «Органическая связь человека и природы обусловливает необходимость учета природных факторов в развитии общества. Именно поэтому природа всегда была объектом философского осмысления» (Ахмедова М. Г. Роль географической среды в развитии общества // Евразийские тетради. – 2005. – № 2, С. 80).

Традиционно считается, что в ДОФИЛОСОФСКИХ ТИПАХ МИРОВОЗЗРЕНИЯ человек не отделяет себя от природы ввиду синкретичности сознания. На стадии перехода первобытного синкретизма и коллективного сознания к протофилософии первичный коллектив – род, племя, этнос и, наконец, социум в целом, являясь субъектом познания и деятельности, противопоставляет себя объекту – природе. «Мифическое сознание проходит в своем развитии по крайней мере две основные стадии: для первой характерно полное тождество духовного и природного, для второй – разрушение этого тождества, связанное с выделением человеческого из природного окружения» (Еремина В. И. Миф и народная песня (к вопросу об исторических основах песенных превращений) / Миф. Фольклор. Литература. – Л., 1978, С. 6). В умах людей происходит разрыв, выделение и отделение человеческой общности от окружающей среды. Наступает эра активного воздействия человека, общества на природу. Упорядочивая окружающую действительность, противопоставляя хаосу порядок (материальный, духовный, социальный), человечество обособляется, а затем и отчуждается от природного мира.

Если в мифологии человек равен природным объектам и стихиям, составляя с ними единство, а в религии он подчинен силам высшего порядка, создавшим человека как разумное общественное существо и природу вокруг него независимо друг от друга, то в философском мировоззрении человек предстает самостоятельным разумным началом, демиургом самого себя, активно-преобразующим окружающую действительность. В то же время именно философия познает мир природы и общество не только в их самостоятельном и независимом развитии, но и в их тесной взаимосвязи и взаимном, постоянном влиянии друг на друга.

Таким образом, если людям в первобытном обществе присущи в основном магические формы мировоззрения, включая тотемизм и фетишизм – вкупе являющиеся преклонением перед окружающим миром и желанием воздействовать на природу с помощью умилостивления ее стихий и явлений, то уже во времена рабовладения, в древнем обществе люди по преимуществу вырабатывают такие формы мировосприятия и своего отношения к миру, как религиозный политеизм, мифология и ранняя философия античности и Древнего Востока. Здесь наряду с поклонением природным и общественным силам в образе многочисленных сверхъестественных существ – богов, демонов, духов, чудовищ, героев – начинает со все большей отчетливостью и силой проявляться тенденция к равноправному с природой сосуществованию, ее познанию и даже воздействию на нее в целях использования для своих, человеческих общественных нужд. «Стремление человека узнать причины, двигающие каждым событием, происходящим перед его глазами, …не продукт высшей цивилизации, а характерная черта человеческого рода, проявляющаяся уже на самых низких ступенях развития» (Тайлор Э. Б. Первобытная культура. – М.: Политиздат. 1989, С. 178).

Традиционно считается, что в ДОФИЛОСОФСКИХ ТИПАХ МИРОВОЗЗРЕНИЯ человек не отделяет себя от природы ввиду синкретичности сознания. На стадии перехода первобытного синкретизма и коллективного сознания к протофилософии первичный коллектив – род, племя, этнос и, наконец, социум в целом, являясь субъектом познания и деятельности, противопоставляет себя объекту – природе. «Мифическое сознание проходит в своем развитии по крайней мере две основные стадии: для первой характерно полное тождество духовного и природного, для второй – разрушение этого тождества, связанное с выделением человеческого из природного окружения» (Еремина В. И. Миф и народная песня (к вопросу об исторических основах песенных превращений) / Миф. Фольклор. Литература. – Л., 1978, С. 6). В умах людей происходит разрыв, выделение и отделение человеческой общности от окружающей среды. Наступает эра активного воздействия человека, общества на природу. Упорядочивая окружающую действительность, противопоставляя хаосу порядок (материальный, духовный, социальный), человечество обособляется, а затем и отчуждается от природного мира.

Если в мифологии человек равен природным объектам и стихиям, составляя с ними единство, а в религии он подчинен силам высшего порядка, создавшим человека как разумное общественное существо и природу вокруг него независимо друг от друга, то в философском мировоззрении человек предстает самостоятельным разумным началом, демиургом самого себя, активно-преобразующим окружающую действительность. В то же время именно философия познает мир природы и общество не только в их самостоятельном и независимом развитии, но и в их тесной взаимосвязи и взаимном, постоянном влиянии друг на друга.

Таким образом, если людям в первобытном обществе присущи в основном магические формы мировоззрения, включая тотемизм и фетишизм – вкупе являющиеся преклонением перед окружающим миром и желанием воздействовать на природу с помощью умилостивления ее стихий и явлений, то уже во времена рабовладения, в древнем обществе люди по преимуществу вырабатывают такие формы мировосприятия и своего отношения к миру, как религиозный политеизм, мифология и ранняя философия античности и Древнего Востока. Здесь наряду с поклонением природным и общественным силам в образе многочисленных сверхъестественных существ – богов, демонов, духов, чудовищ, героев – начинает со все большей отчетливостью и силой проявляться тенденция к равноправному с природой сосуществованию, ее познанию и даже воздействию на нее в целях использования для своих, человеческих общественных нужд. «Стремление человека узнать причины, двигающие каждым событием, происходящим перед его глазами, …не продукт высшей цивилизации, а характерная черта человеческого рода, проявляющаяся уже на самых низких ступенях развития» (Тайлор Э. Б. Первобытная культура. – М.: Политиздат. 1989, С. 178).