Страница:

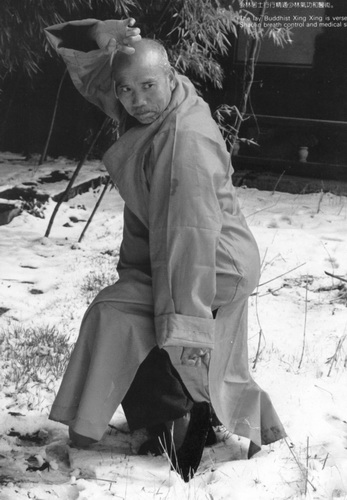

Он посетил немало мест, встречался со многими бойцами, но оказалось, что ни один из них не способен показать что-либо достойное шаолиньской традиции. Цзюэюань уже был близок к отчаянию, но тут случай помог ему. Как-то дорога привела его в город Ланьгшоу, где он повстречал некоего мастера Ли Соу – старца Ли.

По одной из легенд, Цзюэюань помог ему отбиться от бандитов, после чего им вдвоем пришлось несколько месяцев скрываться в бамбуковых зарослях недалеко от города. Узнав о целях путешествия Цзюэюаня, Ли Соу рассказал, что в Лояне, то есть совсем недалеко от Шаолиня, живет мастер Бай Юйфэн, который хотя и не является монахом, но сохраняет тайные шаолиньские традиции. Цзюэюань решает немедленно отправиться в Лоян, а Ли Соу, взяв с собой сына, присоединяется к нему. В Лояне они нашли Бай Юйфэна и уже вчетвером подошли к воротам Шаолиньского монастыря.

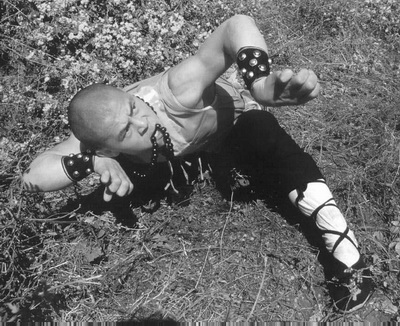

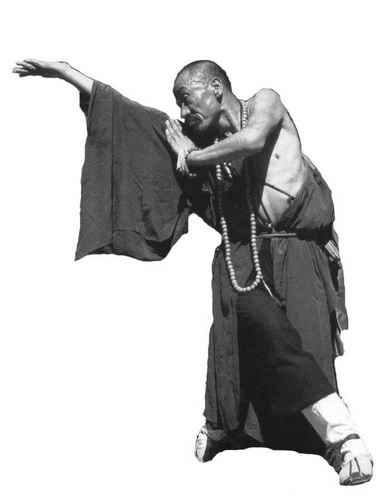

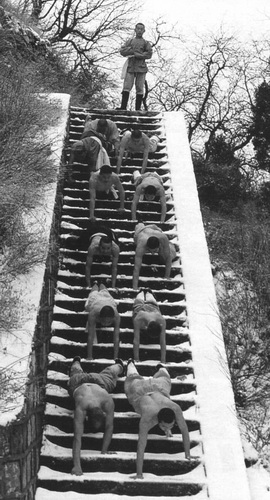

Начались изнурительные тренировки под руководством Бай Юйфэна и Ли Соу. Нередко по телу Цзюэюаня вместе с потом струилась кровь из ссадин и ран, нелегко давалось «жесткое искусство» (ингун) – методы приема ударов на корпус, нанесение ударов по жестким поверхностям – камням, деревьям, гальке. Но Цзюэюань умел терпеть, он тренировался, забывая о еде и сне, и в конце концов настойчивость и требовательность к себе стали давать свои плоды.

Через несколько лет Цзюэюань мог без труда увернуться от летящего в него копья, кулаком разбивал каменные плиты, ударом пальца проделывал углубление в камне, дробил гальку в порошок у себя на ладони, великолепно владел всеми шаолиньскими видами оружия, а комплексы с мечом и копьем, которые выполнял Цзюэюань, его собратья в восхищении называли «чудесно-одухотворенными». От Бай Юйфэна он к тому же перенял искусство боя пяти животных, которое до этого времени не входило в шаолиньской арсенал. Долгими годами по крупицам Цзюэюань воссоздавал шаолиньское искусство. Он привносил в свою систему все то, что казалось ему рациональным и разумным, к тому же монах решил не ограничиваться лишь поисками исключительно шаолиньских истоков ушу и довольно либерально принимал всякие новшества. На основе самого раннего шаолиньского комплекса «18 приемов архатов» он разработал принципиально новый комплекс в 72 базовых приема. Затем, дополнив его при помощи своих учителей, он создал систему, в которую вошли 173 приема, ставшие классикой шаолиньского ушу. Система Цзюэюаня выглядела следующим образом. 18 классических приемов были расширены до 18-ти базовых связок, или дорожек (лу), имевших завершенный вид короткого комплекса. Каждая дорожка состояла из 18 приемов, и, таким образом, получалось 324 приема – практическое удвоение 173 приемов, если отбросить повторяющиеся движения. Каждая из 18-ти дорожек имела свой ключевой прием. Во времена Цзюэюаня классические приемы выглядели следующим образом:

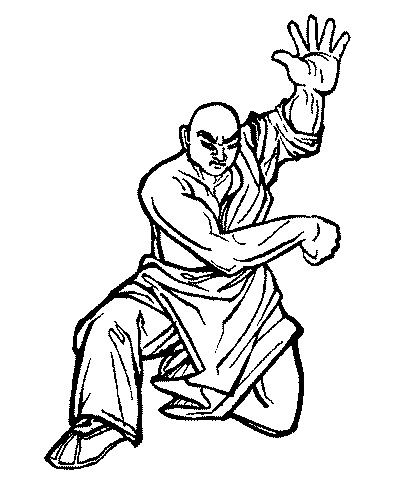

1. «Ребенок покланяется Будде» – удар кулаком снизу вверх в подбородок соперника одной рукой с одновременным блоком ладонью другой руки на уровне груди из стойки сюйбу.

2. «Отец, молитвенно сложивший руки» – удар обеими ладонями снизу вверх на уровне груди из стойки мабу.

3. «Архат, срывающий цветок» – удар ладонью в пах с последующим захватом.

4. «Обезьяна срывает персик» – из стойки на одной ноге, немного наклонив корпус вперед, захват обеими руками головы соперника.

5. «Священный небожитель прокладывает дорогу» – из стойки гунбу нанести удар «лапой тигра» снизу вверх в пах противнику с одновременным блоком от удара в живот предплечьем другой руки.

6. «Архат подметает снег» – низкий удар ногой.

7. «Ветер, разогнавший облака» – последовательные удары ладоней в горизонтальной плоскости.

8. «С ночными вилами переправляться через реку» – одновременный удар рукой и ногой.

9. «Белая обезьяна умывается» – хлещущие удары «лапой обезьяны» по лицу противника или захваты рук нападающего на уровне лица.

10. «Старая мышь прогрызает нору» – удар противнику в пах из позиции динбу.

11. «Белый журавль расправляет крылья» – из стойки на одной ноге толчок ладонями в разные стороны.

12. «Желтая мышь грызет добычу» – последовательные круговые удары в голову противника.

13. «Голодный тигр бросается на добычу» – из стойки юйхуаньбу боец, поднимая вверх обе ладони, блокирует удар соперника в голову, затем наносит ему удары «лапами тигра» с двух сторон в ребра или лицо.

14. «Сокол, вращаясь, взлетает в гору» – подпрыгнув и развернувшись в воздухе на 180 градусов, боец наносит неожиданный удар в спину соперника.

15. «Золотой петух клюет пищу» – скручиваясь в пояснице и перекрещивая обе ноги, боец подхватывает одной рукой снизу ногу противника и одновременно другой рукой наносит удар противнику в пах.

16. «Стрекоза касается поверхности воды» – резкий уход в низкую стойку от удара в голову, а затем прыжок вверх с ударом противника рукой в голову.

17. «Полет двух мотыльков» – подпрыгнуть вверх и во время вращения всем корпусом нанести последовательные удары противнику сначала ногами, а затем руками.

18. «Старый монах сметает пыль» – одна из разновидностей «подметающей» подсечки.

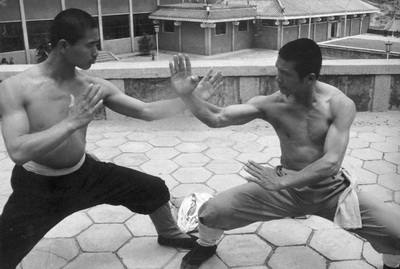

Эти приемы значительно отличались от того первоначального комплекса, который приписывался Бодхидхарме. Арсенал шаолиньского искусства значительно расширился. Многие приемы уже представляли значительную сложность для освоения, так как требовали хорошей гибкости, координации движений, большой резкости, динамичного и «взрывного» выброса силы во время удара. Это, в частности, касается и приемов, предназначенных для ведения поединка против двух противников, ударов с падением, ударов, наносимых из высоких прыжков. Уже при жизни Цзюэ-юнань был канонизирован шаолиньским братством, и его называли не иначе как «высокомудрый» или «высокопросветленный» Цзюэюань. Некоторые приемы, которые ввел Цзюэ-юань, и сегодня используются шаолиньскими монахами. В частности, парный комплекс «72 приемов Цзюэюаня» – одно из наиболее полных собраний шаолиньской техники реального боя, где к тому же каждый прием сопровождается коротким стихом с объяснением способов и вариантов применения, методов дыхания и восхвалением эффективности приема. Обращает на себя большое количество ударов ногами, которые зачастую наносятся по два-три в одной связке, например, чередование ударов ногой в колено и в шею противнику. В комплекс даже вошли броски с упором стопы в живот («Толкать ногой небо»), броски через бедро с захватом шеи («Взвалить камень на спину»), освобождение от захватов рук, корпуса, головы, ног.

Так, стиль дракона воспитывает дух, или духовное поле человека (шэнь). Стиль тигра укрепляет кости, опорно-двигательный аппарат человека. Он включает много мощных прыжков и ударов «лапой тигра», подходит для людей физически крепких.

Четвертый стиль – стиль змеи – по своему техническому рисунку был полностью противоположен стилю леопарда. Им занимались монахи, обладавшие повышенной гибкостью тела и подвижностью суставов. Этот стиль требовал великолепной работы корпусом – наклонов, вращений, волнообразных движений поясницей, а также постановки специального дыхания, выполняемого с небольшим шипением. Большинство ударов наносилось двумя или одним пальцем по болевым точкам, в глаза, горло, пах. Это требовало немалой подготовительной работы по укреплению пальцев, не случайно монахи, занимавшиеся этим направлением, располагали самым большим арсеналом лечебных бальзамов и микстур для втирания в пальцы.

Пятый стиль – стиль журавля – считался самым комплексным. Он упражнял основу человеческого организма – семя – цзин и требовал установления взаимокоординации между различными частями тела уже не столько на физическом, сколько на энергетическом уровне. «Семя журавля произрастает из ступней, но дух его проистекает из спокойного состояния сознания. Поэтому, упражняясь в этом стиле, необходимо очистить семя и сделать свой дух подобным стали». Это значило, что в стиле журавля следовало сополагать два типа тренировки – развитие внутренних энергетических связей и тренировку сознания, приведения его в предельно спокойное, незамутненное состояние.

Трое бойцов – Цзюэюань, Бай Юйфэн и Ли Соу – дали монахам обновленную, стройную систему ушу, значительно углубив ее понимание как пути проникновения в самые сокровенные пространства внутреннего мира человека. И, таким образом, конец эпохи Сунн ознаменовался небывалым взлетом шаолиньского ушу. На основе этой системы выпестовалось немало замечательных усэнов, ставших известными своими подвигами по всему Китаю. Среди них был и сын Ли Соу, принявший монашеское имя Дэнхуэй (Светильник Мудрости). Современникам он запомнился благодаря своему искусству метания особого оружия – бяо, которое представляло собой наконечник стрелы. Его носили либо в кармане, либо за отворотом монашеской одежды, принадлежал бяо к тайному, или «темному» оружию – (аньци). Дэнхуэй упражнялся во владении бяо на протяжении более десяти лет, после чего, как рассказывают, «попадал из ста бросков в цель сто раз», за что и получил прозвище Чудесный Бяо.

Другой известный боец той эпохи Цзуньинь, попадал выстрелом из лука в глаз сопернику более чем со ста шагов. Стали заниматься в Шаолине и специальными разделами «внутреннего искусства» (нэйгун), предназначенными для управления ци и успокоения сознания в приложении к ушу. Эти методы в стенах монастыря никогда не существовали как самостоятельный раздел, но постепенно вышли из недр буддийской медитации. Истории рассказывают, что именно Бай Юйфэн начал использовать буддийские методы психотренинга в тренировках ушу. Так формировалась истинная шаолиньская школа.

С приходом в Китай в XIII веке монголов Шаолиньский монастырь был разрушен, сгорели многие постройки, количество монахов упало с полутора тысяч до сотни с небольшим. Казалось, начинается затяжной упадок некогда славно боевой обители. Но в этот момент во главе Шаолиньсы становится настоятель Фуюй, явившийся одной из самых замечательных фигур в судьбе не только монастыря, но и вообще китайского буддизма.

Уже в десять лет юноша из провинции Шаньси, фамилия которого была Чшан, проявлял замечательные способности, вызывая удивление окружающих, например, он мог запоминать огромные тексты, лишь раз взглянув на них. Это было тем поразительнее, что многие древние конфуцианские и буддийские каноны представляют собой сложные дидактические и доктринальные трактаты с разветвленной структурой, и на их заучивание у большинства последователей уходили многие месяцы, а то и годы кропотливой работы. Но юноша не только запоминал их, но мог еще доступно и точно объяснить их скрытый смысл! Окружающие уважительно прозвали его «мудрым ребенком» (шэньэрцзы). С такими знаниями юноше прочили видную чиновническую карьеру, но неожиданно для всех он решает удалиться от мира, принимает монашеское имя Фучой и несколько лет учится у известных буддийских наставников. Но не только «Путь Будды» интересовал его, помимо этого он с детства занимался ушу у бродячих усэнов и, благодаря своим необыкновенным способностям, овладел несколькими комплексами, которые по традиции относились к Шаолиньскому монастырю.

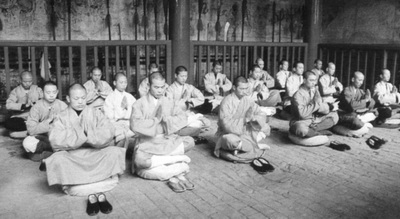

Слава о Фуюе – знатоке буддийских канонов, мудреце и носителе тайн Знания – достигла императорского двора. Фуюя назначают высочайшим указом настоятелем Шаолиньсы. Первым делом новый настоятель собирает разбежавшихся монахов и вновь отстраивает сгоревшие постройки. Фуюй вводит регулярные настоятельские буддийские проповеди, на которые стали собираться не только послушники Шаолиня, но приходили монахи из соседних монастырей послушать мудрое слово удивительного наставника. Монастырь и его окрестности вновь стали напоминать монастырский городок. В 1312 году Фуюй был назначен императорским советником по делам просвещения и культуры, а затем – губернатором княжества Цзин. Столь титулованного настоятеля Шаолиньский монастырь еще не знал. Монастырь развивался такими темпами, что уже не мог вместить всех желающих. Поэтому по решению Фуйя были образованы своеобразные «филиалы» Шаолиньсы в Хэлине, Чанъани, Яньму, Тайюани и Лояне. Из суньшаньского Шаолиньсы туда приезжали наставники с проповедями, в том числе и инструкторы ушу.

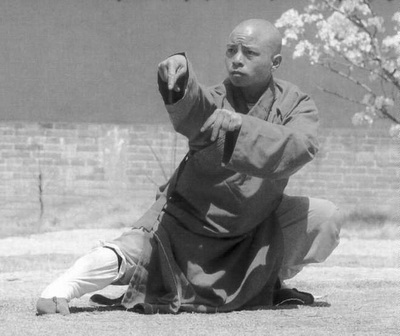

Искусство «Шаолиньского кулака» распространялось вместе с ростом монастырей. Фуюй прославился как один из крупнейших реформаторов шаолиньского стиля. Его первейшей задачей стала адаптация стиля для всех возрастов и категорий монахов, находившихся в монастыре, среди которых были и глубокие старцы, и еще почти дети. До этого времени сложность Шаолиньцюань была такова, что им могли заниматься лишь физически крепкие люди, а «внутреннее искусство» было настолько сложным, что требовало не одного десятка лет тренировок. И тогда Фуюй, призвав на помощь лучших наставников монастыря, создает два новых комплекса, позже переросших в новые стили.

Первый носил название жуаньцюань («Кулак мягкости»), второй – чаншоуцюань («Кулак долголетия»). Оба стиля были созданы на основе традиционного шаолиньского стиля хунцюань («Красный кулак») и шаолиньского Тайцзицюань («Кулак Великого предела»). Об этих стилях следует рассказать особо. Долгое время именно они составляли костяк тренировок монахов, причем хунцюань в основном охватывал боевые методы ушу, а шаолиньский тайцзицюань делал основной упор на регулирование сознания и психического здоровья монахов. До сих пор тренировки по стилю шаолиньцюань начинаются с занятий хунцюань, что объясняется удивительной продуманностью и поэтапностью шаолиньской тренировки, ведущей занимающегося от простейших навыков передвижений и ударов к сложной энергетической работе и регулированию сознания. Весь стиль хунцюань разделен на два подстиля – «Малый красный кулак» и «Большой красный кулак», а последний, в свою очередь, – на четыре комплекса, каждый из которых представляет собой новый этап в освоении стиля. Именно в комплексе «Малый красный кулак» были собраны восемнадцать канонических форм Шаолиня – «18 рук архатов», правда, в значительно модернизированном виде, и они стали во времена Фуюя именоваться «18 материнских форм».

Малый комплекс сравнительно прост и базируется на ударах ладонями, а также «пронзающих» ударах в пах и горло. Если малый комплекс в равной степени сочетал в себе мягкие и жесткие движения, то «Большой красный кулак» делал основной упор на выборе жесткого стиля, причем эта жесткость («яростность») возрастает от комплекса к комплексу. Он включал в себя многочисленные прыжки, подсечки, стремительные изменения уровня атаки, развороты, заломы, удары в болевые точки. Причем последние таолу «Большого красного кулака» были столь сложны, что далеко не каждый монах мог их освоить. Таким образом, хунцюань был основой основ во времена Фуюя.

Другой комплекс – шаолиньский тайцзицюань – представляет собой настоящую загадку для историков ушу. Откуда мог в монастыре появиться этот стиль в то время как его создание относят лишь к XVII веку? По одной из версий, создание шаолиньского тайцзицюаня приписывается все тому же Фуюю, который ввел его в обязательную практику монахов для достижения у них чистоты сознания и обретения ими «истинности в мыслях». Комплекс был невелик – всего шестнадцать движений. Но среди них мы встречаем шесть базовых форм, или приемов, которые затем вошли в знаменитый стиль тайцзицюань, сформировавшийся в деревне Чэньцзячоу.

Думается, такое совпадение объясняется тем, что ряд канонических приемов ушу был столь эффективен, что перенимался многими мастерами, а сами стили, куда входили эти приемы, могли не иметь ничего общего между собой. Шаолиньский: тайцзицюань выполнялся монахами в виде плавной последовательности движений, однако, в отличие от современного тайцзицюань, все они носили боевой характер. Именно Фуюй одним из первых стал сочетать в боевой практике стремительные боевые приемы и плавные движения для регулирования дыхания и очищения сознания. Для «Кулака долголетия», созданного на базе хунцюань и шаолиньского тайцзицюань, Фуюй предложил четыре базовых принципа. Первый гласил: «В качестве основного фактора использую свое внимание, а силу – в качестве вспомогательного». Это означало отказ от использования грубой жесткой силы, которую можно было встретить в хунцюань, где каждый удар наносился с максимальным напряжением. Именно сознание, его духовное напряжение должны стимулировать выброс внутреннего усилия – цзин, позволяющего отказаться от использования обычного мускульного усилия. При этом, будучи реалистом, Фуюй не советовал вообще отвергать физическую силу, как это стало встречаться позже.

Настоятель Шаолиня ориентировался на обычных монахов, стремясь использовать для нужд кулачного искусства их духовный опыт и умение максимально сосредотачиваться. Принцип Фуюя был прост и эффективен: надо использовать физическую силу лишь на три десятых, а на семь десятых использовать силу волевого импульса, как бы сознательно «переживая» удар, нанося его изнутри собственного сознания. Поэтому, не теряя своей мощи, стиль стал использовать мягкие и плавные уходы и ряд принципов из внутренних медитативных практик монахов.

Второй принцип Фуюя: «Сначала выполняй прием медленно, затем быстро, сначала расслабленно, затем напряженно». Оба комплекса – «Кулак мягкости» и «Кулак долголетия» были построены в виде завершенного цикла тренировки. Сначала тело разминали медленными, плавными движениями, выполняемыми абсолютно расслабленно. Затем выполнение приемов ускорялось, становилось более напряженным, вместе с волевым импульсом начинала использоваться и физическая сила.

Третий принцип Фуюя требовал преимущественного использования простых передвижений и работы руками, что в общем-то отражало тенденцию развития шаолиньцюань, направленную на простые, прямолинейные движения и отказ от показных и малоэффективных приемов. Вместе с этим непритязательность построения комплексов позволяла овладеть ими как пожилым монахам, так и тем, кто с трудом запоминал последовательность движений.

Последний, четвертый, принцип требовал всесторонней тренировки тела. Вновь и вновь шаолиньские патриархи повторяли постулат о единстве духовного и физического развития – «тела и сердца». Поэтому Фуюй стал обращать особое внимание на присутствие в тренировке монахов особых вспомогательных методик, называемых «гун», с одной стороны, направленных на специальную тренировку различных частей тела (укрепление пальцев, локтей, коленей, постановку «пробивающего удара»), а с другой стороны, развивающих психические силы человека. Гениальная и одновременно чрезвычайно простая идея Фуюя – сочетать в одном комплексе боевую тренировку и медитативно-духовную практику, медленные и быстрые движения, работу сознания и физические усилия – быстро прижилась и оказала решающее влияние на все последующее развитие шаолиньцюань, а два комплекса – «Кулак мягкости» и «Кулак долголетия» – были названы «величайшей боевой драгоценностью монастыря, которую нельзя передавать вовне».

Реформы Фуюя в области обучения монахов отнюдь не ограничивались комплексами и новыми способами тренировки. Была еще одна мысль, которая волновала посвященного наставника. Она заключалась в том, что при жизни Фуюя монастырь стремительно разрастался, а количество послушников достигало двух тысяч. Все они обучались в той или иной мере боевым искусствам, причем многие – не без тайной надежды, что по выходе из монастыря, став шаолиньскими бойцами, они будут внушать еще большее уважение и благоговейный трепет мирянам.

Ряд монахов нередко желал покинуть монастырь, что в чаньских обителях не возбранялось. Даже те, кто провел под руководством опытных шаолиньских наставников несколько лет, не могли надеяться на передачу истинной шаолиньской традиции боевых искусств. Полный курс требовал около двадцати лет обучения, которое обычно начиналось с детства. Фуюй, считая, что слишком много монахов, возвращаясь в «мир», рассказывают о себе как об истинных «шаолиньских героях», не стесняясь приукрасить свои подвиги, собрал монахов высшего посвящения на совет. Как преодолеть эти искажения, как восстановить элитарность шаолиньского усэна? И вот, после долгих обсуждений, было решено ввести специальный экзамен. Вопреки многим легендам, этим экзаменом стал отнюдь не пугающий уже одним своим названием «коридор смерти», якобы оборудованный в подземелье монастыря, с бронзовыми бойцами-манекенами, но особый комплекс, представляющий собой квинтэссенцию шаолиньской техники. Этот комплекс, весьма большой и чрезвычайно сложный, был предназначен для отработки поединка в самых различных условиях – начиная от узкого пространства типа монашеской кельи вплоть до открытого поля.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента