Страница:

Примечательно, что идея опричности (особости, параллельности) под другими именами пробивает дорогу по многим линиям.

Недавно опричный принцип всплыл при организации знаменитого «Града инноваций» в Сколково. Кремлевская «Кремниевая долина» с разрешения властей делается территорией, где отменены все налоги (и НДС в том числе), оставлены лишь обязательные страховые взносы в 14 %. При том, что остальные предприятия остальной части страны будут платить 32 %. Также в Сколково будут действовать независимые от местных властей и подчиняющиеся напрямую головной структуре специальные подразделения органов МВД, ФМС, ФНС, МЧС, Роспотребнадзора.

То есть недвусмысленно признано: и имеющаяся налоговая система, и имеющийся госаппарат в РФ – смертельно опасны для инновационного развития. И что нужно менять и то и другое, для начала используя Сколково как опытный полигон.

Но вот получится ли? Особый вкус ситуации придает то, что в «Стратегии-2020» черным по белому написано: налоговая система РФ в основном должна остаться прежней. То есть враждебной и промышленности, и наукоемкому бизнесу.

Авторы доклада – депутат Госдумы Илья Пономарев, президент Института национальной стратегии (ИНС) Михаил Ремизов, генеральный директор ИНС Роман Карев, руководитель аппарата подкомитета по технологическому развитию комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Константин Бакулев. Суть их предложений: невозможно говорить об инновационном развитии страны без ее модернизации. Нельзя внедрять инновации в стране, где разрушаются важнейшие системы социализации: средняя и высшая школа, армия, наука, культура, правоохранительная система, социальное обеспечение. Где разлагается государственный аппарат. Где распадается и дичает само общество, где правит бал тотальная коррупция, где разрушается промышленность. Общество постмодерна должно быть уничтожено, необходимо снова создать модерн. То есть решить проблему общественной среды, способной к воспроизводству, внедрению и использованию технологий. Необходимо побороть последствия демодернизации, идущей от Горбачева и по нынешнюю пору. По сути дела – создать новое государство и новую элиту, консолидировать распавшееся общество на здоровых началах.

По мнению авторов доклада, нынешние государство и правящий истеблишмент складывались как мародерские, как структуры для утилизации и «распила» советского наследства. Они не могут измениться сами. Поэтому необходимо создать президентскую вертикаль модернизации – параллельную структуру власти. Она должна состоять из чрезвычайных органов управления для решения неотложных проблем (таких, как беспризорность, организованная преступность и т. д.) и «стратегических штабов» по разработке перспективных программ (новая образовательная модель, концепция военного строительства, альтернативная урбанизация и т. д.). То есть перед нами – предложение создать модернизационную «чрезвычайку».

Идея эта не нова. Еще в 2003 году ее высказал автор этих строк в книгах «Вперед, в СССР-2» и «Оседлай молнию!». Только там речь шла не о параллельной вертикали власти в прежнем государстве, а о создании теневого, параллельного государства. Ядра новой государственности. Как говорим мы теперь – о «новой опричнине».

На мой взгляд, создание не такого «опричного государства-параллели» (работающего тайно, а не явно), а второй вертикали власти в старом государстве (и в нынешних условиях) приведет к катастрофе. Не спасет РФ, а ускорит ее агонию. Почему?

Во-первых, для проведения такого курса необходимо четкое видение будущего РФ, причем будущего опережающего, а не догоняющего развития. Плюс это национальная мобилизация на основе идеи, а не голого экономического прагматизма. А что мы имеем в РФ? Господствует некий либеральный агностицизм по Фридриху Хайеку, страх «элиты» перед проектированием будущего, ее настроения «все как-то само собой сложится», обожествление «невидимой руки рынка». Государство должно где-то в сторонке стоять, только помогать неким процессам.

Соответственно в Послании Д. Медведева 2009 года мы видим пять ключевых направлений, которые – чистая «догонялка», а не опережающее развитие. Это повторение практики 1970–1980-х годов (копируем Запад), что обрекает нас на отставание и поражение в мировой конкуренции.

Во-вторых, экономика развития нелиберальна по своей сути: она проектна, она несет в себе очень сильное волевое начало. Там так называемый либерально-рыночный сектор – только пристройка. А в РФ мы видим типичную неолиберально-монетаристскую «элиту». У нее мозги четко запрограммированы на застой. И мы не видим из президентского Послания: решится ли вообще проблема выдвижения новой элиты.

В этих условиях создать вторую вертикаль власти в РФ в рамках одного и того же криминально-сырьевого государства – это запрограммированные: перенапряжение власти, борьба двух вертикалей за ресурсы, взаимоисключающие политические решения (неогорбачевщина). В итоге – дезорганизация, саботаж. Хаос усугубляется страшной коррупцией. Закономерным итогом такой политики становятся развал, череда техногенных катастроф, подъем регионального сепаратизма (см. пример СССР 1986–1991 гг.).

По моему мнению, вместо модернизационной вертикали нужна фактически новая опричнина. Параллельное опричное государство, вернее – параллельный контур управления развитием страны. Ибо старое государство коррупционно, антиинновационно, неиндустриально и т. д.

Государственный аппарат всегда нацелен на сохранение статус-кво. А развитие – всегда нестабильность, разрушение старого. Поэтому в дополнение к государству должно существовать нечто, отвечающее за развитие. Исторические аналоги этого «нечто» с той или иной степенью успешности и соответствия:

– опричнина Ивана Грозного;

– потешные полки и гвардия Петра Великого;

– сталинский «орден новых меченосцев» в замысле Сталина, но, к сожалению, не воплощенный в жизнь;

– организация СС в Германии;

– корпус стражей исламской революции в Иране;

– постмасонство, Закрытая сеть, которая стоит за спиной государства в США.

Все это структуры, существующие параллельно с государством и отвечающие за развитие, и заставляющие государство идти вперед.

В нынешних русских условиях «новая опричнина» потребует:

– четкого плана будущего страны «опережающего», а не «догоняющего» характера (с догоняюще-импортозамещающими дополнениями), планов новых Пятилеток развития как совокупности мегапроектов-локомотивов развития РФ;

– диктаторской власти, опирающейся не на гнилой и вороватый бюрократический аппарат, а на новый класс делократов, «самураев развития», на сильное местное самоуправление (демократическая диктатура развития).

Такая власть должна иметь свою вооруженную силу (зародыш будущей русской армии). Эта гвардия должна защитить властителя от попыток сил реакции и деградации устроить государственный переворот (или региональный сепаратистский путч). Она же призвана подавлять сопротивление старой коррупционно-сырьевой «элиты». Тем паче что развитие РФ потребует принести в жертву и «раскулачить» изрядную часть высшего чиновничества и олигархата.

Вместе с гвардией в рамках «нео-опричнины» необходима особая спецслужба, контуры коей обрисованы в работе М. Калашникова «Чекисты Пятой империи». Ее миссия – «разграждение» саботажа на пути продвижения нужных инноваций, борьба с коррупцией, изъятие награбленного, выведенного из экономического оборота, уведенного за рубеж. (Отнять – но не делить, а рационально инвестировать!)

Новая опричнина должна иметь четкое представление о том, что она превосходит старое государство в эволюционном плане так же, как сапиенс – питекантропа. Это – диктатура честных, умных и компетентных над вороватыми, тупыми и неумелыми. Господство наукоемких отраслей над сырьевыми и «первопередельными». Гегемония дальновидных людей с живым воображением над косными и инертными. Опричнина призвана господствовать над старым государством, очищая его от скверны и направляя в нужную сторону. Выполняется сталинский завет: прежде всего – идеология, планы развития и кадры высшего качества.

В составе новой опричнины должны работать:

– мозговые тресты высочайшего уровня, специальные комиссии по решению неотложных задач и стратегических проблем;

– системы предсказаний, прогнозов, моделирования последствий предполагаемых действий;

– передовые организационные технологии и организационное оружие;

– служба подбора, подготовки и расстановки кадров – с отбором исключительно честных людей (с помощью новейших психотехнологий);

– тесно связанная с этим система образования;

– свой «параллельный» бюджет развития, инвестиционные и венчурные фонды, суверенная кредитно-финансовая система (зародыш новой национальной банковской системы);

– собственные институты опережающего развития, смыкающиеся со старым государством (например, Агентство передовых разработок при президенте РФ и принимаемые государством стратегические программы развития типа Атомного проекта старых времен).

Наконец, опричнине необходимы новые территории – очаги инновационного роста, опытные модели развития. То есть закрытые города, наукограды, технополисы вокруг исследовательских университетов и футурополисы, предложенные мной в открытом письме Президенту Д. Медведеву. Это – новая, расширяющаяся страна.

Цель новой опричнины – «пересборка» страны, создание и сверхновой России, и сверхнового русского народа. Ее идеология: инновационное, социальное и национальное развитие, прорыв в эпоху «за капитализмом» в ее русском варианте. Сбережение и возвышение нашего народа. Воссоединение русской цивилизации в рамках федеративного Русского союза (РФ + Приднестровье + Белоруссия + Украина как минимум). Создание привлекательной модели качественной и богатой жизни граждан. Сопроцветание и соразвитие с народами – цивилизационными союзниками русских. Сотворчество и сверхнационализм по «Русской доктрине». Опричнина преображает страну и постепенно включает в нее всю РФ, после этого переставая быть опричниной.

Таким образом, нужна все-таки полноценная опричнина, а не «модернизационная вертикаль». Ибо она чревата вторым изданием горбачевщины. А две вертикали власти в рамках одного государства – это хаос, конфликты между обоими «вертикалями» и развал.

Нет! Нужно именно нечто над государством и вне его.

Недавно опричный принцип всплыл при организации знаменитого «Града инноваций» в Сколково. Кремлевская «Кремниевая долина» с разрешения властей делается территорией, где отменены все налоги (и НДС в том числе), оставлены лишь обязательные страховые взносы в 14 %. При том, что остальные предприятия остальной части страны будут платить 32 %. Также в Сколково будут действовать независимые от местных властей и подчиняющиеся напрямую головной структуре специальные подразделения органов МВД, ФМС, ФНС, МЧС, Роспотребнадзора.

То есть недвусмысленно признано: и имеющаяся налоговая система, и имеющийся госаппарат в РФ – смертельно опасны для инновационного развития. И что нужно менять и то и другое, для начала используя Сколково как опытный полигон.

Но вот получится ли? Особый вкус ситуации придает то, что в «Стратегии-2020» черным по белому написано: налоговая система РФ в основном должна остаться прежней. То есть враждебной и промышленности, и наукоемкому бизнесу.

* * *

Другой, более ранний пример – нашумевший доклад «Модернизация России как построение нового государства», где авторы предложили президенту создать еще одну вертикаль власти в стране: модернизационную. Президентскую – в дополнение к премьерской «вертикали». Его в начале 2010 г. представили в Институте современного развития (ИНСОР).Авторы доклада – депутат Госдумы Илья Пономарев, президент Института национальной стратегии (ИНС) Михаил Ремизов, генеральный директор ИНС Роман Карев, руководитель аппарата подкомитета по технологическому развитию комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Константин Бакулев. Суть их предложений: невозможно говорить об инновационном развитии страны без ее модернизации. Нельзя внедрять инновации в стране, где разрушаются важнейшие системы социализации: средняя и высшая школа, армия, наука, культура, правоохранительная система, социальное обеспечение. Где разлагается государственный аппарат. Где распадается и дичает само общество, где правит бал тотальная коррупция, где разрушается промышленность. Общество постмодерна должно быть уничтожено, необходимо снова создать модерн. То есть решить проблему общественной среды, способной к воспроизводству, внедрению и использованию технологий. Необходимо побороть последствия демодернизации, идущей от Горбачева и по нынешнюю пору. По сути дела – создать новое государство и новую элиту, консолидировать распавшееся общество на здоровых началах.

По мнению авторов доклада, нынешние государство и правящий истеблишмент складывались как мародерские, как структуры для утилизации и «распила» советского наследства. Они не могут измениться сами. Поэтому необходимо создать президентскую вертикаль модернизации – параллельную структуру власти. Она должна состоять из чрезвычайных органов управления для решения неотложных проблем (таких, как беспризорность, организованная преступность и т. д.) и «стратегических штабов» по разработке перспективных программ (новая образовательная модель, концепция военного строительства, альтернативная урбанизация и т. д.). То есть перед нами – предложение создать модернизационную «чрезвычайку».

Идея эта не нова. Еще в 2003 году ее высказал автор этих строк в книгах «Вперед, в СССР-2» и «Оседлай молнию!». Только там речь шла не о параллельной вертикали власти в прежнем государстве, а о создании теневого, параллельного государства. Ядра новой государственности. Как говорим мы теперь – о «новой опричнине».

На мой взгляд, создание не такого «опричного государства-параллели» (работающего тайно, а не явно), а второй вертикали власти в старом государстве (и в нынешних условиях) приведет к катастрофе. Не спасет РФ, а ускорит ее агонию. Почему?

Во-первых, для проведения такого курса необходимо четкое видение будущего РФ, причем будущего опережающего, а не догоняющего развития. Плюс это национальная мобилизация на основе идеи, а не голого экономического прагматизма. А что мы имеем в РФ? Господствует некий либеральный агностицизм по Фридриху Хайеку, страх «элиты» перед проектированием будущего, ее настроения «все как-то само собой сложится», обожествление «невидимой руки рынка». Государство должно где-то в сторонке стоять, только помогать неким процессам.

Соответственно в Послании Д. Медведева 2009 года мы видим пять ключевых направлений, которые – чистая «догонялка», а не опережающее развитие. Это повторение практики 1970–1980-х годов (копируем Запад), что обрекает нас на отставание и поражение в мировой конкуренции.

Во-вторых, экономика развития нелиберальна по своей сути: она проектна, она несет в себе очень сильное волевое начало. Там так называемый либерально-рыночный сектор – только пристройка. А в РФ мы видим типичную неолиберально-монетаристскую «элиту». У нее мозги четко запрограммированы на застой. И мы не видим из президентского Послания: решится ли вообще проблема выдвижения новой элиты.

В этих условиях создать вторую вертикаль власти в РФ в рамках одного и того же криминально-сырьевого государства – это запрограммированные: перенапряжение власти, борьба двух вертикалей за ресурсы, взаимоисключающие политические решения (неогорбачевщина). В итоге – дезорганизация, саботаж. Хаос усугубляется страшной коррупцией. Закономерным итогом такой политики становятся развал, череда техногенных катастроф, подъем регионального сепаратизма (см. пример СССР 1986–1991 гг.).

По моему мнению, вместо модернизационной вертикали нужна фактически новая опричнина. Параллельное опричное государство, вернее – параллельный контур управления развитием страны. Ибо старое государство коррупционно, антиинновационно, неиндустриально и т. д.

Государственный аппарат всегда нацелен на сохранение статус-кво. А развитие – всегда нестабильность, разрушение старого. Поэтому в дополнение к государству должно существовать нечто, отвечающее за развитие. Исторические аналоги этого «нечто» с той или иной степенью успешности и соответствия:

– опричнина Ивана Грозного;

– потешные полки и гвардия Петра Великого;

– сталинский «орден новых меченосцев» в замысле Сталина, но, к сожалению, не воплощенный в жизнь;

– организация СС в Германии;

– корпус стражей исламской революции в Иране;

– постмасонство, Закрытая сеть, которая стоит за спиной государства в США.

Все это структуры, существующие параллельно с государством и отвечающие за развитие, и заставляющие государство идти вперед.

В нынешних русских условиях «новая опричнина» потребует:

– четкого плана будущего страны «опережающего», а не «догоняющего» характера (с догоняюще-импортозамещающими дополнениями), планов новых Пятилеток развития как совокупности мегапроектов-локомотивов развития РФ;

– диктаторской власти, опирающейся не на гнилой и вороватый бюрократический аппарат, а на новый класс делократов, «самураев развития», на сильное местное самоуправление (демократическая диктатура развития).

Такая власть должна иметь свою вооруженную силу (зародыш будущей русской армии). Эта гвардия должна защитить властителя от попыток сил реакции и деградации устроить государственный переворот (или региональный сепаратистский путч). Она же призвана подавлять сопротивление старой коррупционно-сырьевой «элиты». Тем паче что развитие РФ потребует принести в жертву и «раскулачить» изрядную часть высшего чиновничества и олигархата.

Вместе с гвардией в рамках «нео-опричнины» необходима особая спецслужба, контуры коей обрисованы в работе М. Калашникова «Чекисты Пятой империи». Ее миссия – «разграждение» саботажа на пути продвижения нужных инноваций, борьба с коррупцией, изъятие награбленного, выведенного из экономического оборота, уведенного за рубеж. (Отнять – но не делить, а рационально инвестировать!)

Новая опричнина должна иметь четкое представление о том, что она превосходит старое государство в эволюционном плане так же, как сапиенс – питекантропа. Это – диктатура честных, умных и компетентных над вороватыми, тупыми и неумелыми. Господство наукоемких отраслей над сырьевыми и «первопередельными». Гегемония дальновидных людей с живым воображением над косными и инертными. Опричнина призвана господствовать над старым государством, очищая его от скверны и направляя в нужную сторону. Выполняется сталинский завет: прежде всего – идеология, планы развития и кадры высшего качества.

В составе новой опричнины должны работать:

– мозговые тресты высочайшего уровня, специальные комиссии по решению неотложных задач и стратегических проблем;

– системы предсказаний, прогнозов, моделирования последствий предполагаемых действий;

– передовые организационные технологии и организационное оружие;

– служба подбора, подготовки и расстановки кадров – с отбором исключительно честных людей (с помощью новейших психотехнологий);

– тесно связанная с этим система образования;

– свой «параллельный» бюджет развития, инвестиционные и венчурные фонды, суверенная кредитно-финансовая система (зародыш новой национальной банковской системы);

– собственные институты опережающего развития, смыкающиеся со старым государством (например, Агентство передовых разработок при президенте РФ и принимаемые государством стратегические программы развития типа Атомного проекта старых времен).

Наконец, опричнине необходимы новые территории – очаги инновационного роста, опытные модели развития. То есть закрытые города, наукограды, технополисы вокруг исследовательских университетов и футурополисы, предложенные мной в открытом письме Президенту Д. Медведеву. Это – новая, расширяющаяся страна.

Цель новой опричнины – «пересборка» страны, создание и сверхновой России, и сверхнового русского народа. Ее идеология: инновационное, социальное и национальное развитие, прорыв в эпоху «за капитализмом» в ее русском варианте. Сбережение и возвышение нашего народа. Воссоединение русской цивилизации в рамках федеративного Русского союза (РФ + Приднестровье + Белоруссия + Украина как минимум). Создание привлекательной модели качественной и богатой жизни граждан. Сопроцветание и соразвитие с народами – цивилизационными союзниками русских. Сотворчество и сверхнационализм по «Русской доктрине». Опричнина преображает страну и постепенно включает в нее всю РФ, после этого переставая быть опричниной.

Таким образом, нужна все-таки полноценная опричнина, а не «модернизационная вертикаль». Ибо она чревата вторым изданием горбачевщины. А две вертикали власти в рамках одного государства – это хаос, конфликты между обоими «вертикалями» и развал.

Нет! Нужно именно нечто над государством и вне его.

Глава 3

Андрей Фурсов. Опричнина в русской истории – воспоминание о будущем или кто создаст IV Рим?

– Скоро подует восточный ветер, Уотсон. – Не думаю, Холмс. Очень тепло. – Эх, старик, Уотсон. В этом переменчивом веке только вы не меняетесь. Да, скоро поднимется такой восточный ветер, какой еще никогда не дул на Англию. Холодный, колючий ветер, Уотсон, и, может, многие из нас погибнут от его ледяного дыхания. Но все же он будет ниспослан богом, и когда буря утихнет, страна под солнечным небом станет чище, лучше, сильнее.

А. Конан-Дойл. Его прощальный поклон

И от ветра с Востока пригнулись стога, Жмется к скалам отара. Ось земную мы сдвинули без рычага, Изменив направленье удара.

В. Высоцкий. Мы вращаем землю

Опричнина – ключевое событие русской истории последних пяти веков. Именно она заложила фундамент той уникальной формы власти – автосубъектной, – которая мутировала, слабела, возрождалась, менялась и почти при каждой серьезной смене не только оставалась самою собой, но и приобретала все более чистую, свободную от собственности и «классовых привесков» (В. В. Крылов) форму – la plus ça change, la plus c'est la même chose («чем больше меняется, тем больше остается собой»). Более того, опричнина стала не только фундаментом, но одновременно и эмбрионом этой власти, которой суждено было развиваться по схеме «преемственность через разрыв».

Наконец, опричнина подарила русской истории один из ее главных (неглавных больше) принципов – опричный, который, отрицая княже-боярский принцип, оттолкнувшись от него, породил принцип самодержавный и таким образом оформил и, если угодно, замкнул триаду, придав, как это ни парадоксально, обоим принципам самостоятельный характер и заставив их жить собственной жизнью. И в этой собственной жизни каждого принципа именно опричный связывает самодержавно-национальный («народный») и олигархический (княже-боярский) принципы и в известном смысле снимает (в гегелевском, диалектическом, смысле) противоречия между ними.

Опричнина, как и ее создатель Иван Грозный, – оболганное явление нашей истории, порой сознательно, порой от непонимания. Оболганное как большими мастерами науки и литературы (например, на первых страницах замечательного романа А. К. Толстого «Князь Серебряный» мы сталкиваемся с некими мерзавцами, коими оказываются опричники. Конечно же, среди опричников, как в любой «чрезвычайке», хватало «биологических подонков человечества» (И. Солоневич), но суть-то явления ускользнула от «второго Толстого». Как ускользнула она и от мелкой шантрапы от тех же науки и литературы, а теперь еще и кино (достаточно вспомнить фильм «Царь»)).

В докладе я хочу остановиться на нескольких вопросах:

1) опричнина как историческое явление, его корни – они столь же необычны, как сама опричнина;

2) фактическая сторона дела – очень кратко, основные вехи;

3) суть опричнины, ее причины, последствия – кратко-, средне– и долгосрочные;

4) опричный принцип русской истории в противовес олигархическому и самодержавному, с одной стороны, и институциональному, с другой;

5) реализация опричного принципа в русской истории;

6) «грозненские» (Иван IV, Сталин) и «питерская» (Петр I) версии опричнины;

7) нужна ли и возможна ли в России сегодня (или завтра) новая опричнина (нео-опричнина) или, точнее, нужно ли и возможно ли возвращение опричного принципа в той или иной форме, и если да, то какова может быть цена.

Истоки опричнины – издалека долго…

Причины, породившие опричнину, уходят в XIV–XV века, в ордынскую эпоху – «Крот Истории роет медленно» (К. Маркс). Превращение русских князей в улусников Золотой Орды принципиально изменило конфликты в среде русской знати, их вектор. Если в домонгольскую эпоху они по своей логике мало чем отличались от западноевропейских, то под владычеством Орды они стали иными. Поскольку княжества боролись за место под «ордынским солнцем» (или под «ордынским зонтиком») и от этого зависела судьба не только князя, но и бояр, последние, чтобы взять верх над соперниками, т. е. другими княжествами, должны были поддерживать своего князя, а не бороться с ним, не раскачивать лодку. В результате побеждали те княжества, в которых отношения князя и боярства приобретали характер симбиоза, превращаясь в княже-боярский «комбайн», штуку вполне олигархическую.

Больше и быстрее всех в создании «комбайна» преуспела Москва, и это стало залогом ее побед. Именно настырные московские бояре в 1359–1363 годах, когда ярлык на правление был отдан Ордой суздальскому князю Дмитрию Константиновичу, постоянно ездили в Сарай и не нытьем, так катаньем (и взятками, конечно) выторговали-выклянчили у хана и его «турз-мурз» ярлык для своего князя.

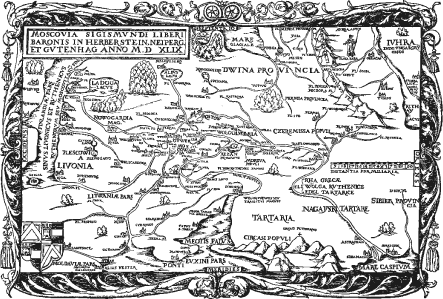

«Московский и татарский воин», гравюра из книги Сигизмунда Герберштейна «Записки о Московии» (изд. 1556 г.)

«Московский и татарский воин», гравюра из книги Сигизмунда Герберштейна «Записки о Московии» (изд. 1556 г.)

Именно московские бояре во главе с И. Всеволожским в 1432 году окончательно добились у Улу Мухаммеда ярлыка Василию II, а затем, сохраняя «комбайн» во время «великой замятни», уходили вместе со своим князем в Коломну (1433 год), Вологду (1446 год), Тверь (1446 год), а не оставались в Москве с победителями – Юрием Дмитриевичем и Дмитрием Юрьевичем (Шемякой). Московским боярам нужна была победа, но только «одна на всех», и они, бояре, готовы были не стоять за ценой, поскольку знали: их сила – в князе, а сила князя – в них, поскольку нет у него иной опоры, кроме них.

Разумеется, все это не исключало конфликтов между князем и боярами. Так, в 1379 году в Москве был казнен боярин, сын последнего московского тысяцкого И. В. Вельяминов – то была первая публичная казнь в Москве и, что символично, первым казненным был боярин. Были и другие случаи. И тем не менее до конца XV века, до тех пор, пока была Орда, княже-боярский «комбайн» работал.

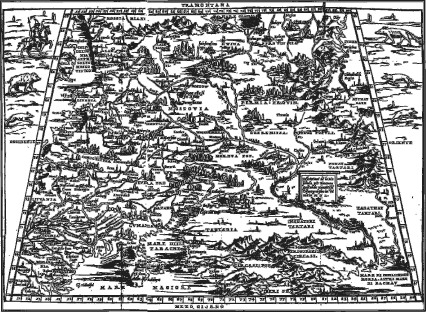

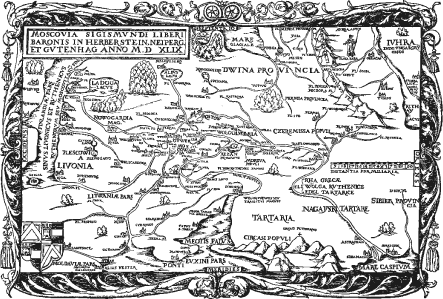

Гастальди Дж. (Giacomo Gastaldi) «Карта Московии» (ок. 1550 г.) из книги «Описание Московии Джакомо Гаштальди, пьемонтца, космографа в Венеции» (изд. 1550(51) года, Венеция. Автор: Джакомо Гашталди, Сигизмунд Герберштейн. Издатель: Джованни Батиста Педрезано. Гравер: Джакомо Гаштальди)

Гастальди Дж. (Giacomo Gastaldi) «Карта Московии» (ок. 1550 г.) из книги «Описание Московии Джакомо Гаштальди, пьемонтца, космографа в Венеции» (изд. 1550(51) года, Венеция. Автор: Джакомо Гашталди, Сигизмунд Герберштейн. Издатель: Джованни Батиста Педрезано. Гравер: Джакомо Гаштальди)

Все изменилось на рубеже XV–XVI веков, когда совпали «уход» Орды, присоединение Москвой огромного массива новгородских земель и женитьба Ивана III на Софье Палеолог. Наличие Орды цементировало княже-боярский «комбайн» перед лицом хана. Теперь, с исчезновением Орды, сам великий князь становился «ханом» (православным), намечая, пока пунктиром, отделение от боярства. При этом внешнее, формальное отделение обгоняло внутреннее, содержательное. Дело в том, что новая (вторая) супруга Ивана III Софья Палеолог сделала все, чтобы установить при московском великокняжеском дворе новые порядки. При Иване III это не очень-то удалось: хотя Софья и попыталась завести при дворе новый пышный и строгий церемониал по византийскому образцу, отношения князя и бояр в целом оставались «по старине», патриархально-домашними. Однако с вокняжением в 1505 году Василия III все изменилось – новый князь, потомок не только Рюриковичей, но уже и Палеологов, повел себя с боярами как самодержец: практически перестал советоваться с ними, открыто наказывал несогласных (и урезание языка было одним из наиболее мягких наказаний). Так византийская форма обрамила автосубъектное, наведенное Ордой, содержание, и на эту-то форму и «ловятся» историки, не замечая содержание и разглагольствуя о «византийском влиянии».

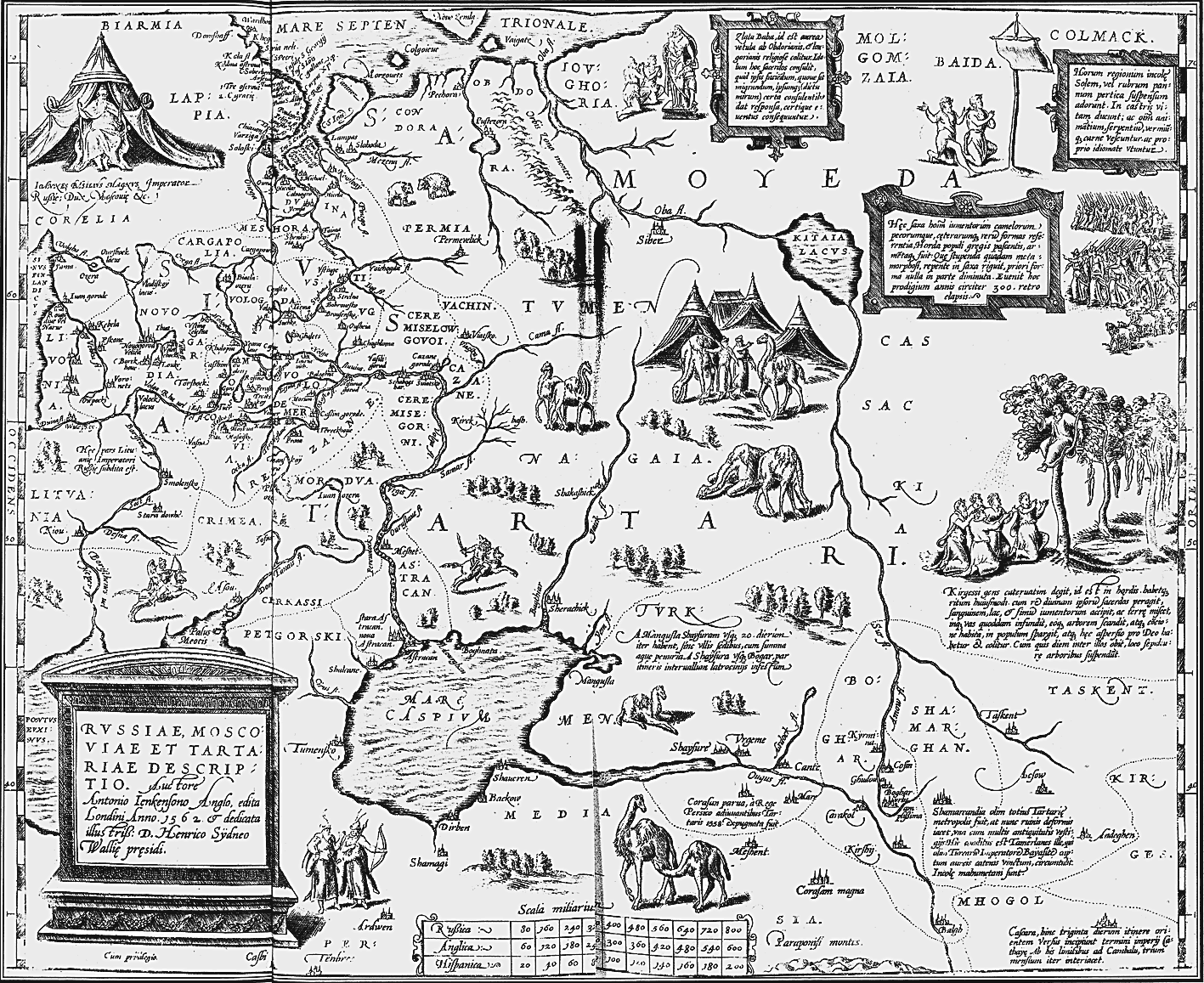

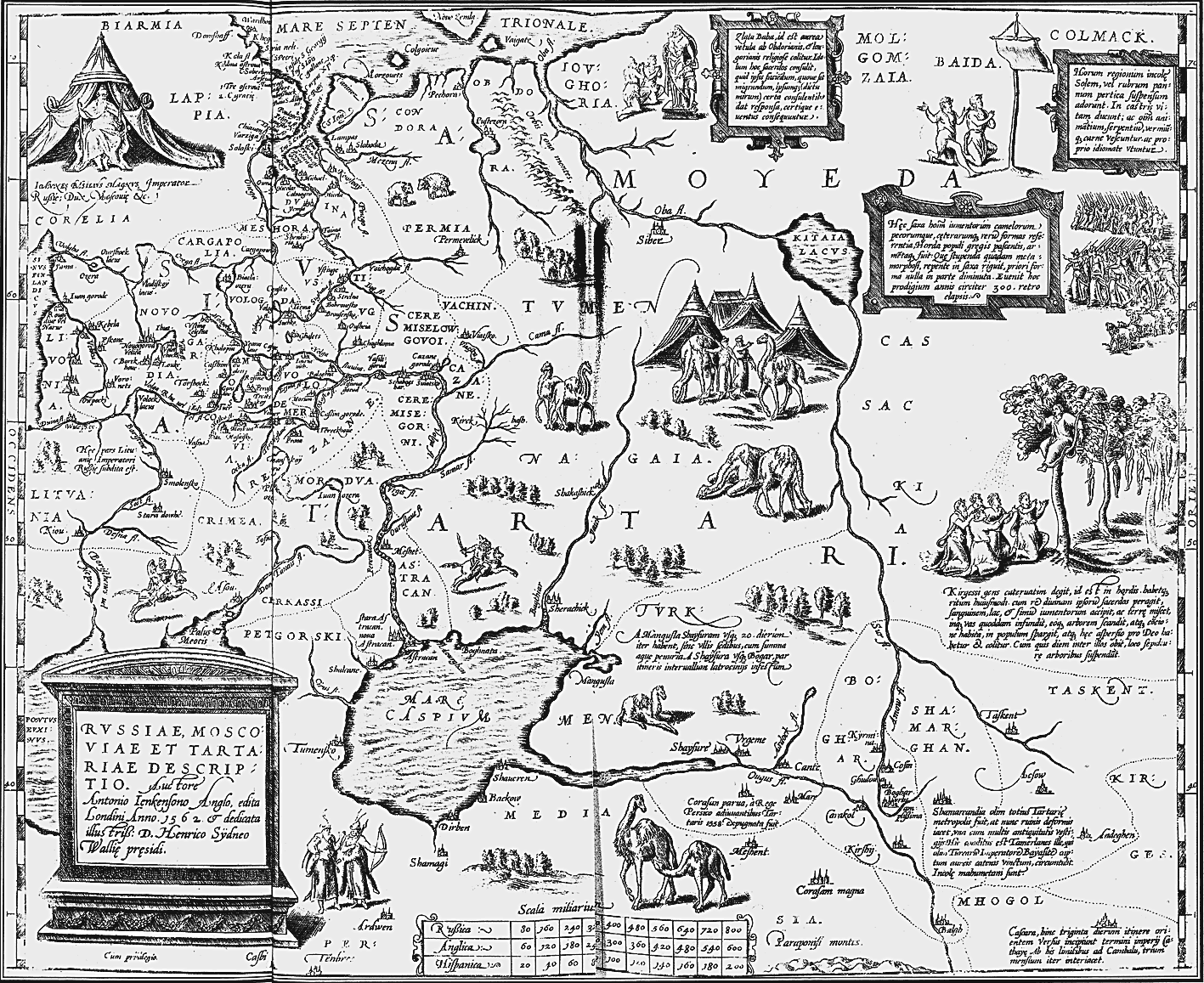

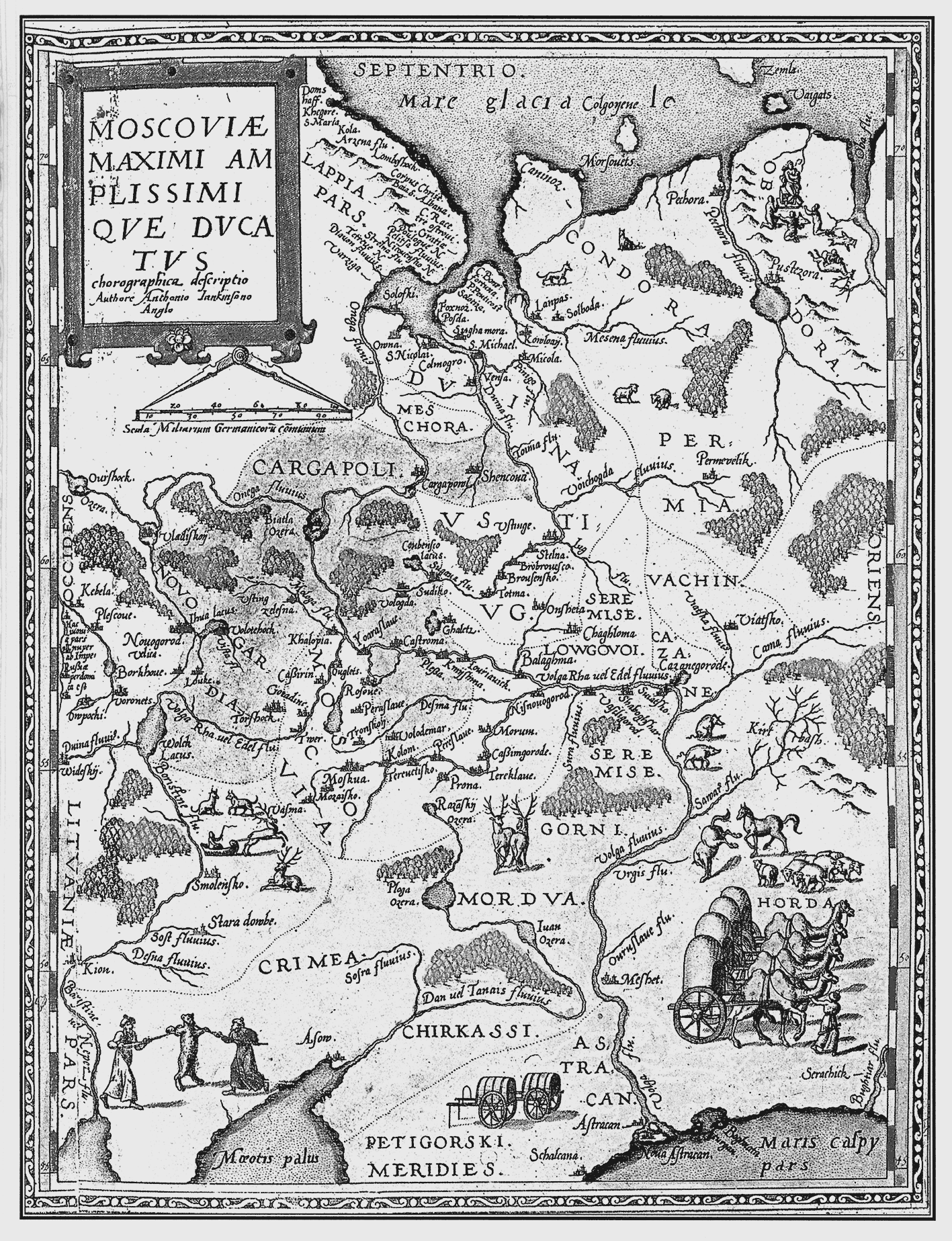

Энтони Дженкинсон (Anthony Jenkinson) «Карта России, Московии и Татарии» (1562 г.)

Энтони Дженкинсон (Anthony Jenkinson) «Карта России, Московии и Татарии» (1562 г.)

Однако наиболее важным фактором подрыва княже-боярского «комбайна», заложенной под него бомбой замедленного действия был массив новгородских земель, прихваченный Москвой в 1470-е годы. Этот массив позволил московскому князю начать в невиданном доселе масштабе раздавать земли в качестве поместий, т. е. реально развивать поместную систему. И хотя первый русский помещик (Бориско Ворков) упоминается еще в 1328 г., реальное развитие поместной системы стартовало в конце XV века. Получали поместные земли в массе своей «дети боярские» (т. е. дворяне). Впрочем, поместьями наделялись и представители боярских родов, однако, прежде всего, поместья были средством существования массы мелкого и среднего служилого люда. В результате появился огромный слой, который численно превосходил князей и бояр, слой, чье обладание вещественной субстанцией полностью зависело от великого князя (после 1547 года – царя). Последний был единственным, кто мог оградить их от произвола богатых и знатных. Ну а великий князь получил, наконец, иную, чем боярство, социальную опору, что объективно улучшало его властную позицию внутри княже-боярского «комбайна».

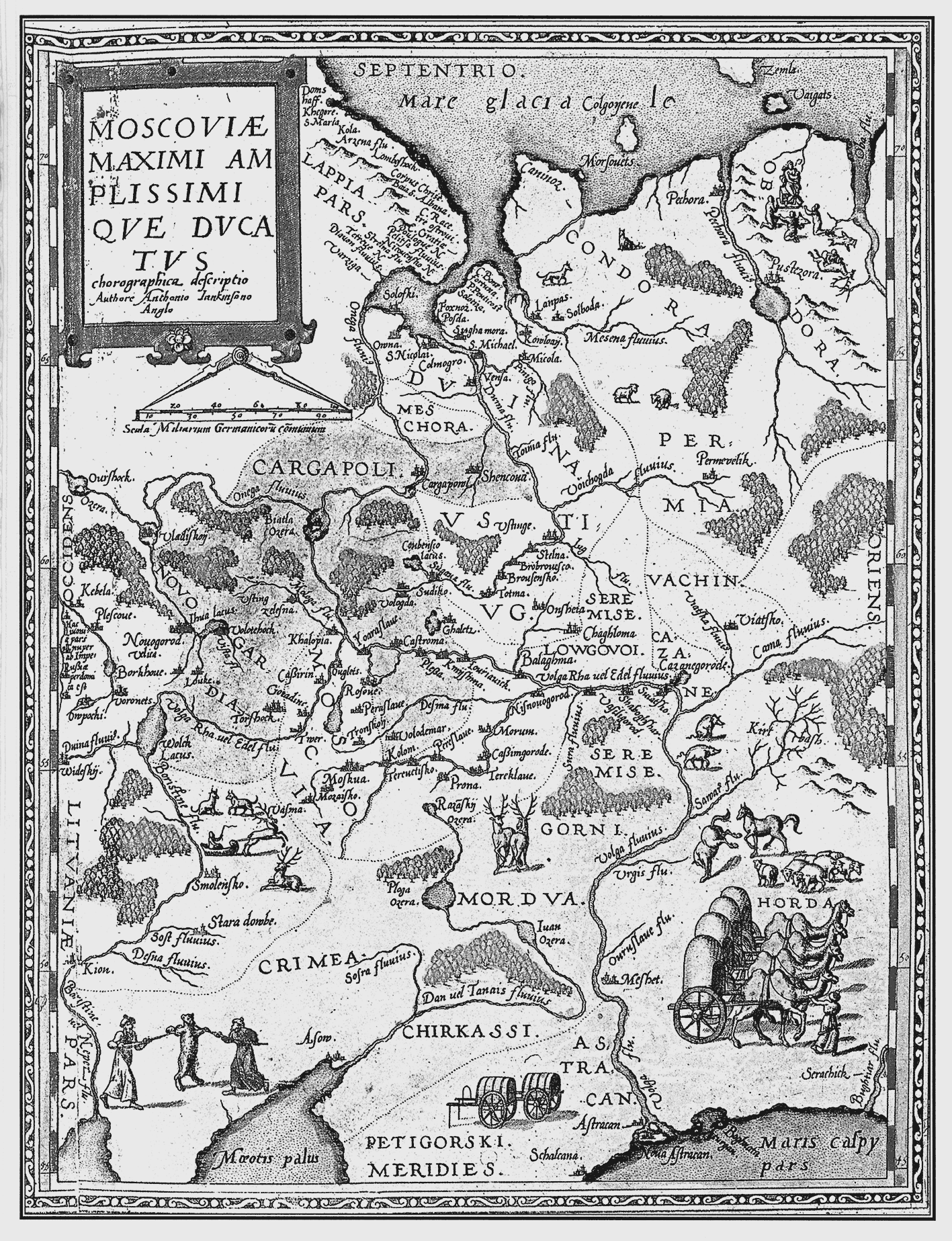

Энтони Дженкинсон, Герард де Йоде (Anthony Jenkinson, Gerard de Jode)

Энтони Дженкинсон, Герард де Йоде (Anthony Jenkinson, Gerard de Jode)

Основные противоречия внутри господствующих групп – между князем и боярством, между боярством и дворянством – наметились уже на рубеже XV–XVI веков. Однако в первое тридцатилетие XVI века они не приобрели острого характера, оставались латентными – эти десятилетия были относительно спокойным временем в русской истории: экономический подъем, отсутствие крупномасштабных эпидемий, в целом удачная внешнеполитическая ситуация (за исключением поражения при Кропивне в 1514 году и «крымского смерча» «в исполнении» Мухаммед-Гирея в 1521 году). В целом Московия неспешно «переваривала» то, что проглотила при Иване III.

Ситуация изменилась к 1550-м годам: процесс «переваривания» закончился, наследие ордынско-удельной эпохи, прежде всего земельный фонд, было «проедено»; бояре, привыкшие к вольнице 1530– 1540-х годов, причем к вольнице в отношениях как с малолетним, а затем юным великим князем, так и с «детьми боярскими», потихоньку борзели. Противоречия в обществе по поводу доступа к общественному пирогу различных слоев господствующего класса, их доли в нем (а в России это доступ только через власть) стали обостряться. При этом конкуренция внутри господствующего класса (как между верхами, с одной стороны, и средними и нижними слоями, с другой, так и между наиболее знатными кланами) усиливалась на фоне обострения противоречий между господствующим классом в целом и населением. Такая ситуация сама по себе требовала консолидации господствующих групп, их замирения. Не случайно собор 1549 года – фактически первый земский собор – был назван Собором примирения, главной задачей которого прекратить боярские злоупотребления властью по отношению к детям боярским.

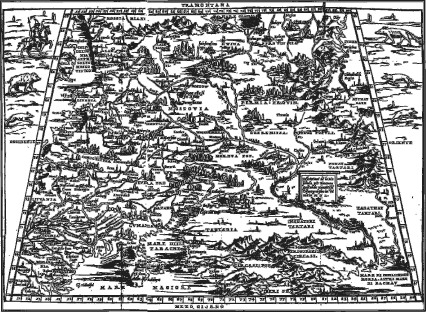

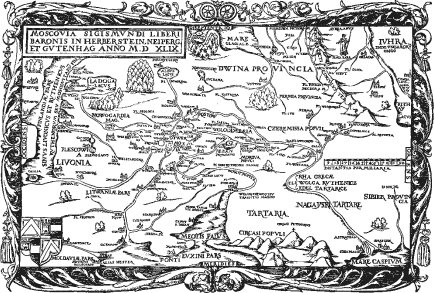

«Карта Московии» (1549 г.) из книги Сигизмунда Герберштейна «Записки о Московии» (изд. 1556 г.)

«Карта Московии» (1549 г.) из книги Сигизмунда Герберштейна «Записки о Московии» (изд. 1556 г.)

Задачи консолидации господствующих групп (одна из серьезнейших задач практически для всех структур русской власти) в рамках централизации власти решали (или пытались решить) реформы «Избранной рады». Однако если первый этап реформ (первая половина 1550-х годов) способствовал некоторой стабилизации социальной ситуации, то на втором этапе стало очевидно, что какие-то группы должны были вынести на себе основное бремя реформ и по всему выходило, что это прежде всего крестьянство и в значительной степени низы и средние слои господствующего класса. И это при том, что по «приговору о службе» 1556 года весь господствующий класс, т. е. не только помещики, но и вотчинники, становился военно-служилым, проще говоря, ставился под жесткий контроль центральной власти. Все это вело к новому обострению противоречий, которые в условиях сложной внешнеполитической ситуации становилось прямой и явной угрозой центральной власти, центроверху. Разрешить эти противоречия или хотя бы максимально смягчить, равно как и двигаться дальше по пути укрепления центроверха, персонификатору последнего без конфликта с боярством было невозможно. Конфликт назревал, первые ходы в нем сделал царь.

В 1562 году новая духовная грамота несколько отодвинула Боярскую думу (направление удара – власть); затем было издано новое уложение, запрещавшее княжатам продавать и менять старинные родовые земли (направление удара – собственность). К тому же Иван IV объявил решение о пересмотре сделок по княжеским вотчинам аж с 1533 года. То была «черная метка», причем весьма адресная: был четко очерчен первый круг князей, на которых распространялся пересмотр. Так сказать, цели определены, задачи ясны, за работу, товарищи.

В этом «круге первом» оказались представители главнейших родов/кланов суздальской знати – князья Шуйские, Ярославские, Стародубские и Ростовские. По сути, царь «вырыл топор» социальной войны с многочисленной и могущественной знатью: 265 представителей четырех кланов служили в составе Государева двора, 119 проходили службу по особым привилегированным спискам и 17 сидели в Боярской думе в качестве бояр и окольничих. Теперь ситуация могла разрешиться только по-ленински: «кто – кого». А вот у царя в предстоящей схватке не было никаких институциональных средств борьбы. Напротив, все существующие институты защищали московский старый порядок – княже-боярский, работали против царя, жестко привязывали его к боярству в рамках «комбайна» ордынских времен. Вот эту связь, цепь и предстояло разорвать, уничтожив «комбайн», а царя – в качестве элемента этого «комбайна» – освободить, превратив в единодержца.

Но как это сделать? Особенно если учесть, что даже первые шаги царя вызвали ответную реакцию – в Литву бежит и начинает там антигрозненскую пропаганду бывший друг царя Андрей Курбский; духовенство и Боярская дума требуют прекратить гонения на знать (жертвами репрессий пали Репнин и Кашин – князья из рода Оболенских и Овчинин). Ситуация предельно обострилась к концу 1564 года.

Теоретически у царя было два очевидных варианта большой властной игры. Один – опереться в противостоянии с боярством на дворянство в целом как класс. Но, во-первых, дворянство само по себе в грозненское время не было классом, оно станет таковым только во второй половине XVIII века, особенно «трудами» Петра III и Екатерины II, и потому-то немецкая самозванка на русском троне сможет опереться на него в противостоянии и вельможам, и гвардии, разрешив таким образом «казус Анны Иоанновны» (с вельможами-«затейниками»-олигархами против гвардии или с гвардией против вельмож); дворянство как класс еще предстояло создать, а на это не было времени – целой жизни не хватило бы. Во-вторых, «создание дворянства» потребовало бы наделения его некими правами, а в условиях неоформленности, бытия-в-себе, в неразвитом состоянии центральной власти это было крайне рискованно. В-третьих, это был путь медленный и эволюционный, на который не только не было времени, но который мог быть насильственно прерван.

Больше и быстрее всех в создании «комбайна» преуспела Москва, и это стало залогом ее побед. Именно настырные московские бояре в 1359–1363 годах, когда ярлык на правление был отдан Ордой суздальскому князю Дмитрию Константиновичу, постоянно ездили в Сарай и не нытьем, так катаньем (и взятками, конечно) выторговали-выклянчили у хана и его «турз-мурз» ярлык для своего князя.

Именно московские бояре во главе с И. Всеволожским в 1432 году окончательно добились у Улу Мухаммеда ярлыка Василию II, а затем, сохраняя «комбайн» во время «великой замятни», уходили вместе со своим князем в Коломну (1433 год), Вологду (1446 год), Тверь (1446 год), а не оставались в Москве с победителями – Юрием Дмитриевичем и Дмитрием Юрьевичем (Шемякой). Московским боярам нужна была победа, но только «одна на всех», и они, бояре, готовы были не стоять за ценой, поскольку знали: их сила – в князе, а сила князя – в них, поскольку нет у него иной опоры, кроме них.

Разумеется, все это не исключало конфликтов между князем и боярами. Так, в 1379 году в Москве был казнен боярин, сын последнего московского тысяцкого И. В. Вельяминов – то была первая публичная казнь в Москве и, что символично, первым казненным был боярин. Были и другие случаи. И тем не менее до конца XV века, до тех пор, пока была Орда, княже-боярский «комбайн» работал.

Все изменилось на рубеже XV–XVI веков, когда совпали «уход» Орды, присоединение Москвой огромного массива новгородских земель и женитьба Ивана III на Софье Палеолог. Наличие Орды цементировало княже-боярский «комбайн» перед лицом хана. Теперь, с исчезновением Орды, сам великий князь становился «ханом» (православным), намечая, пока пунктиром, отделение от боярства. При этом внешнее, формальное отделение обгоняло внутреннее, содержательное. Дело в том, что новая (вторая) супруга Ивана III Софья Палеолог сделала все, чтобы установить при московском великокняжеском дворе новые порядки. При Иване III это не очень-то удалось: хотя Софья и попыталась завести при дворе новый пышный и строгий церемониал по византийскому образцу, отношения князя и бояр в целом оставались «по старине», патриархально-домашними. Однако с вокняжением в 1505 году Василия III все изменилось – новый князь, потомок не только Рюриковичей, но уже и Палеологов, повел себя с боярами как самодержец: практически перестал советоваться с ними, открыто наказывал несогласных (и урезание языка было одним из наиболее мягких наказаний). Так византийская форма обрамила автосубъектное, наведенное Ордой, содержание, и на эту-то форму и «ловятся» историки, не замечая содержание и разглагольствуя о «византийском влиянии».

Однако наиболее важным фактором подрыва княже-боярского «комбайна», заложенной под него бомбой замедленного действия был массив новгородских земель, прихваченный Москвой в 1470-е годы. Этот массив позволил московскому князю начать в невиданном доселе масштабе раздавать земли в качестве поместий, т. е. реально развивать поместную систему. И хотя первый русский помещик (Бориско Ворков) упоминается еще в 1328 г., реальное развитие поместной системы стартовало в конце XV века. Получали поместные земли в массе своей «дети боярские» (т. е. дворяне). Впрочем, поместьями наделялись и представители боярских родов, однако, прежде всего, поместья были средством существования массы мелкого и среднего служилого люда. В результате появился огромный слой, который численно превосходил князей и бояр, слой, чье обладание вещественной субстанцией полностью зависело от великого князя (после 1547 года – царя). Последний был единственным, кто мог оградить их от произвола богатых и знатных. Ну а великий князь получил, наконец, иную, чем боярство, социальную опору, что объективно улучшало его властную позицию внутри княже-боярского «комбайна».

Основные противоречия внутри господствующих групп – между князем и боярством, между боярством и дворянством – наметились уже на рубеже XV–XVI веков. Однако в первое тридцатилетие XVI века они не приобрели острого характера, оставались латентными – эти десятилетия были относительно спокойным временем в русской истории: экономический подъем, отсутствие крупномасштабных эпидемий, в целом удачная внешнеполитическая ситуация (за исключением поражения при Кропивне в 1514 году и «крымского смерча» «в исполнении» Мухаммед-Гирея в 1521 году). В целом Московия неспешно «переваривала» то, что проглотила при Иване III.

Ситуация изменилась к 1550-м годам: процесс «переваривания» закончился, наследие ордынско-удельной эпохи, прежде всего земельный фонд, было «проедено»; бояре, привыкшие к вольнице 1530– 1540-х годов, причем к вольнице в отношениях как с малолетним, а затем юным великим князем, так и с «детьми боярскими», потихоньку борзели. Противоречия в обществе по поводу доступа к общественному пирогу различных слоев господствующего класса, их доли в нем (а в России это доступ только через власть) стали обостряться. При этом конкуренция внутри господствующего класса (как между верхами, с одной стороны, и средними и нижними слоями, с другой, так и между наиболее знатными кланами) усиливалась на фоне обострения противоречий между господствующим классом в целом и населением. Такая ситуация сама по себе требовала консолидации господствующих групп, их замирения. Не случайно собор 1549 года – фактически первый земский собор – был назван Собором примирения, главной задачей которого прекратить боярские злоупотребления властью по отношению к детям боярским.

Задачи консолидации господствующих групп (одна из серьезнейших задач практически для всех структур русской власти) в рамках централизации власти решали (или пытались решить) реформы «Избранной рады». Однако если первый этап реформ (первая половина 1550-х годов) способствовал некоторой стабилизации социальной ситуации, то на втором этапе стало очевидно, что какие-то группы должны были вынести на себе основное бремя реформ и по всему выходило, что это прежде всего крестьянство и в значительной степени низы и средние слои господствующего класса. И это при том, что по «приговору о службе» 1556 года весь господствующий класс, т. е. не только помещики, но и вотчинники, становился военно-служилым, проще говоря, ставился под жесткий контроль центральной власти. Все это вело к новому обострению противоречий, которые в условиях сложной внешнеполитической ситуации становилось прямой и явной угрозой центральной власти, центроверху. Разрешить эти противоречия или хотя бы максимально смягчить, равно как и двигаться дальше по пути укрепления центроверха, персонификатору последнего без конфликта с боярством было невозможно. Конфликт назревал, первые ходы в нем сделал царь.

В 1562 году новая духовная грамота несколько отодвинула Боярскую думу (направление удара – власть); затем было издано новое уложение, запрещавшее княжатам продавать и менять старинные родовые земли (направление удара – собственность). К тому же Иван IV объявил решение о пересмотре сделок по княжеским вотчинам аж с 1533 года. То была «черная метка», причем весьма адресная: был четко очерчен первый круг князей, на которых распространялся пересмотр. Так сказать, цели определены, задачи ясны, за работу, товарищи.

В этом «круге первом» оказались представители главнейших родов/кланов суздальской знати – князья Шуйские, Ярославские, Стародубские и Ростовские. По сути, царь «вырыл топор» социальной войны с многочисленной и могущественной знатью: 265 представителей четырех кланов служили в составе Государева двора, 119 проходили службу по особым привилегированным спискам и 17 сидели в Боярской думе в качестве бояр и окольничих. Теперь ситуация могла разрешиться только по-ленински: «кто – кого». А вот у царя в предстоящей схватке не было никаких институциональных средств борьбы. Напротив, все существующие институты защищали московский старый порядок – княже-боярский, работали против царя, жестко привязывали его к боярству в рамках «комбайна» ордынских времен. Вот эту связь, цепь и предстояло разорвать, уничтожив «комбайн», а царя – в качестве элемента этого «комбайна» – освободить, превратив в единодержца.

Но как это сделать? Особенно если учесть, что даже первые шаги царя вызвали ответную реакцию – в Литву бежит и начинает там антигрозненскую пропаганду бывший друг царя Андрей Курбский; духовенство и Боярская дума требуют прекратить гонения на знать (жертвами репрессий пали Репнин и Кашин – князья из рода Оболенских и Овчинин). Ситуация предельно обострилась к концу 1564 года.

Теоретически у царя было два очевидных варианта большой властной игры. Один – опереться в противостоянии с боярством на дворянство в целом как класс. Но, во-первых, дворянство само по себе в грозненское время не было классом, оно станет таковым только во второй половине XVIII века, особенно «трудами» Петра III и Екатерины II, и потому-то немецкая самозванка на русском троне сможет опереться на него в противостоянии и вельможам, и гвардии, разрешив таким образом «казус Анны Иоанновны» (с вельможами-«затейниками»-олигархами против гвардии или с гвардией против вельмож); дворянство как класс еще предстояло создать, а на это не было времени – целой жизни не хватило бы. Во-вторых, «создание дворянства» потребовало бы наделения его некими правами, а в условиях неоформленности, бытия-в-себе, в неразвитом состоянии центральной власти это было крайне рискованно. В-третьих, это был путь медленный и эволюционный, на который не только не было времени, но который мог быть насильственно прерван.