Страница:

Другой вариант – выкидывать белый флаг, растворяться в княже-боярстве, в олигархической централизации, что означало опасность для государства, лично царя и даже династии (достаточно вспомнить события марта 1553 года). Но был третий вариант, неочевидный, на первый взгляд просто немыслимый, и он-то и был реализован – Насиб Талеб назвал бы это «черным лебедем».

Третий вариант – предпринять нечто нестандартное и чрезвычайное. Выражаясь шахматным языком, Иван (а он играл в шахматы и, по одной из версий, умер во время шахматной партии) должен был найти неожиданное продолжение, ошеломив им противника. Царь нашел решение (и слово, которое – «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется»; тютчевское «слово» меняем на «дело»), которое заложило основу особой власти в форме самодержавия и определило ход русской истории на несколько веков. Словорешение называлось «опричнина». Необычная форма – княже-боярский «комбайн» – вызвала к жизни и необычное, чрезвычайное средство ее устранения, выковала своего могильщика.

Опричнина – как много в этом слове…

1572 год – куда подевался «гиперболоид инженера Грозного»?

Опричнина: цели и результаты

Третий вариант – предпринять нечто нестандартное и чрезвычайное. Выражаясь шахматным языком, Иван (а он играл в шахматы и, по одной из версий, умер во время шахматной партии) должен был найти неожиданное продолжение, ошеломив им противника. Царь нашел решение (и слово, которое – «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется»; тютчевское «слово» меняем на «дело»), которое заложило основу особой власти в форме самодержавия и определило ход русской истории на несколько веков. Словорешение называлось «опричнина». Необычная форма – княже-боярский «комбайн» – вызвала к жизни и необычное, чрезвычайное средство ее устранения, выковала своего могильщика.

Опричнина – как много в этом слове…

3 декабря 1564 г., помолившись в Успенском соборе и картинно (царь был большой лицедей) простившись с митрополитом Афанасием, членами Боярской думы, служилыми людьми, царь с семьей и ближними людьми «погрузился» в санный поезд и под охраной нескольких сот вооруженных людей отправился на богомолье, увозя к удивлению провожающих, государственную казну и наиболее почитаемые иконы. Миновав Коломенское и Троицкий монастырь, он обосновался в Александровой слободе, которая, по сути, была естественной крепостью.

Из Александровой слободы царь отправил письмо митрополиту, в котором предъявлял обвинения в адрес боярства и духовенства, говорил о том, что налагает на обидчиков опалу и отказывается от трона, поскольку не может править (казнить и миловать) по своему уразумению. Отречение от царства и одновременно опала – в этом есть определенное противоречие: налагать опалу на высшие чины может только царь, а он-то как раз и отказывается от этой «функции».

Великий князь Иоанн IV Васильевич (миниатюра из Царского титулярника 1672 г.)

Великий князь Иоанн IV Васильевич (миниатюра из Царского титулярника 1672 г.)

В то же время царские гонцы распространили в столице письма (по сути – прокламации), в которых от имени царя говорилось, что опалы налагаются только на бояр и что на посадский люд гнева нет. Таким образом, царь натравливал посадский люд на бояр, используя, выражаясь марксистским языком, классовые противоречия и находясь, используя уже другой язык, в режиме активного выжидания. Выжидание это далось царю нелегко: он знал, что играет ва-банк и что может проиграть – всего за один месяц, за декабрь 34-летний царь постарел на несколько лет, ссутулился, облысел. Но паузу выдержал, не сморгнул. Сморгнула противоположная сторона, хорошо помнившая июньский бунт 1547 года (когда толпа рвала боярина Глинского) и справедливо опасавшаяся народного бунта.

5 января 1565 года депутация, состоявшая из «высокопоставленных лиц», била Ивану челом сменить гнев на милость, возвратиться на царство и править страной, как ему хочется. Условием возвращения Иван выдвинул признание государевой воли единственным источником власти и закона. Царь становился над верхушкой господствующего класса и ее институтами, и бояре согласились. По сути, это была революция внутри господствующего класса, ломавшая двухсотлетние княже-боярские устои. Однако царь не был наивным человеком, он прекрасно понимал то, что в начале ХХ века сформулирует Ленин: грош цена революции, не способной себя защитить. Ну а лучшая защита – нападение. Средство социального защито-нападения Иван Грозный изобрел сам – то была опричнина.

Объявив о возвращении, царь в то же время поставил депутацию в известность, что частью страны будет управлять сам, с помощью своих людей; в этой части не будет Боярской думы, приказов и т. п. Царь решил «учинить на своем государстве себе опришнину», т. е. выделить особый удел, в котором заводились новые порядки, новая администрация, новая господствующая группа, а точнее, господствующая группа нового типа – опричники.

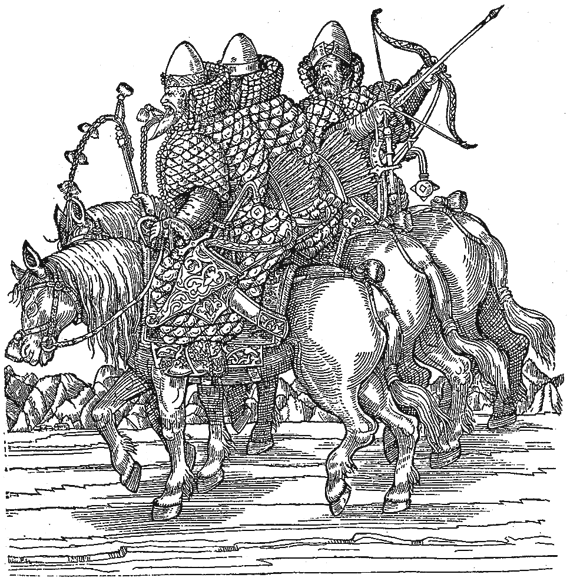

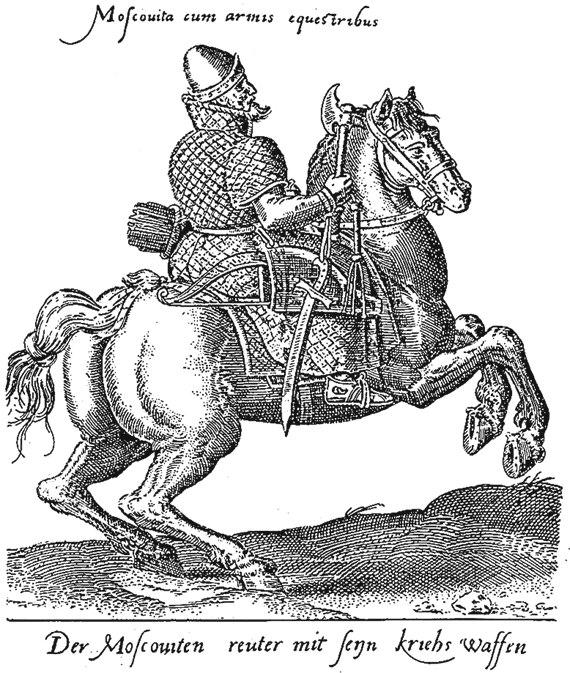

«Вооруженные всадники московиты», гравюра из книги Сигизмунда Герберштейна «Записки о Московии» (изд. 1556 г.)

«Вооруженные всадники московиты», гравюра из книги Сигизмунда Герберштейна «Записки о Московии» (изд. 1556 г.)

В начале ХХ века Ленин сказал: дайте мне организацию профессиональных революционеров, и я переверну Россию – и перевернул, создав новую властную, а затем и социальную систему. Перевернул, правда, с помощью исторических обстоятельств, этой организацией не только не созданных, но и непредвиденных, а главным образом с помощью немецкого Генштаба и банкиров Уолл-стрита. Перефразируя Ленина, Иван IV мог бы сказать: дайте мне организацию особого типа, и я переверну Русь – и перевернул, создав новую властную, а затем социальную систему (самодержавие). Но сделал это без иностранной помощи, чем отличается от двух «антихристов» русской истории – Петра I и Ленина.

Иван Грозный разделил страну на две части: опричнину и земщину. В земщине продолжали править Боярская дума и приказы – но это на бумаге, по сути и ее контролировали опричники, лишь формально ограниченные опричной зоной. В последней же опричники хозяйничали и по сути, и по форме. Опричный корпус в разное время достигал численности от 1 до 5 тыс. человек; отбирал в него сам царь. В корпусе служили представители всех слоев господствующего класса – князья, бояре, дети боярские (дворяне). Вступление в опричники снимало «ранговые» различия. Это усиливалось тем фактом, что вступая в опричнину, человек должен был отречься от родных и друзей, обязывался служить царю и искоренять крамолу, кусая врагов царя, подобно псам, и выметая измену из страны (отсюда знак опричника – собачья голова и метла).

По сути, опричнина была первой в русской истории чрезвычайной комиссией (ЧК), организацией, поставившей чрезвычайный принцип над институциональным. Они потом не раз еще явятся в русской истории. Гвардия Петра I, ЧК большевиков: «быль царей и явь большевиков», «бред разведок, ужас чрезвычаек» – так об этом напишет Максимилиан Волошин в стихотворении «Северовосток». Но первой стала опричнина, а изобретателем и генеральным/гениальным конструктором был Иван Грозный, крупнейший из авторов русских властных инновационных проектов.

По форме организации опричнина отчасти копировала церковную, точнее – монастырскую. Опричную «братию» возглавлял игумен (сам царь), были в ней пономарь, келарь, рядовые монахи. Была общая трапеза. Верхние одежды были грубыми – нищенскими или монашескими, в руках опричника – посох. Но трапеза была не аскетической, а обильной, изысканной, под грубой верхней одеждой скрывалась одежда из тонкого сукна на собольем или как минимум куньем меху и шитая золотом; на поясе под одеждой висел длинный нож. Перед нами эдакий светский орден мече(ноже)носцев, имитирующий церковный; полтора века спустя в виде «всепьянейшего и всешутейшего собора» Петр I доведет до конца эту имитационную, «опускающую» церковь как институт логику.

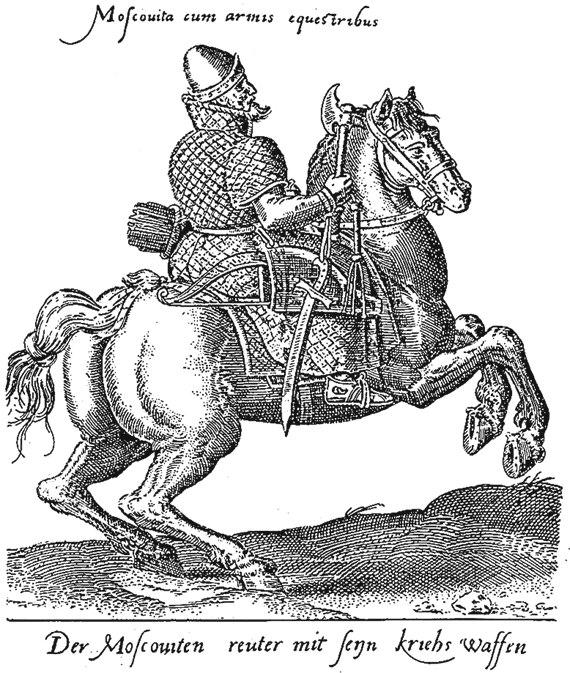

«Московит в военном наряде», гравюра из книги Сигизмунда Герберштейна «Записки о Московии» (изд. 1556 г.)

«Московит в военном наряде», гравюра из книги Сигизмунда Герберштейна «Записки о Московии» (изд. 1556 г.)

Иван Грозный дал четкое название придуманному им чрезвычайному органу, «властному гиперболоиду» – «опричнина». Обычно упоминают только одно значение этого слова: «опричь» – значит «кроме». Однако есть еще три значения, и все они работают на новую форму, т. е. адекватно характеризуют ее содержание. Второе значение «опричнины» – так называли крестьян одной социальной категории, вместе записавшихся в монастырь (опричнина как – по форме – монастырская братия). Третье значение – вдовья доля: когда погибал или умирал боярин (дворянин) и некому было служить (нет ни детей, ни племянников или есть только дочери), большая часть владений отписывалась в казну, а часть – «опричнина» – оставлялась вдове. Большой любитель поюродствовать (и «черного» юмора) царь со смаком применил «вдовью» интерпретацию к своему новому уделу. Наконец, четвертое значение – «опричниной» называли изысканное, самое вкусное блюдо, которое подавалось для лакомства после того, как основная часть гостей отбывала и за столом оставались хозяин и самые дорогие гости – «лутчие люди». Это значение опричнины как нельзя лучше характеризует несоответствие скромной формы и разгульного содержания опричнины.

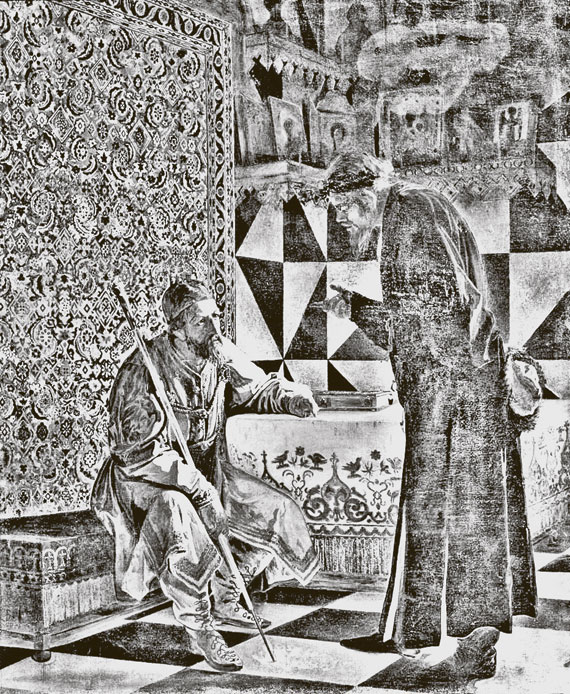

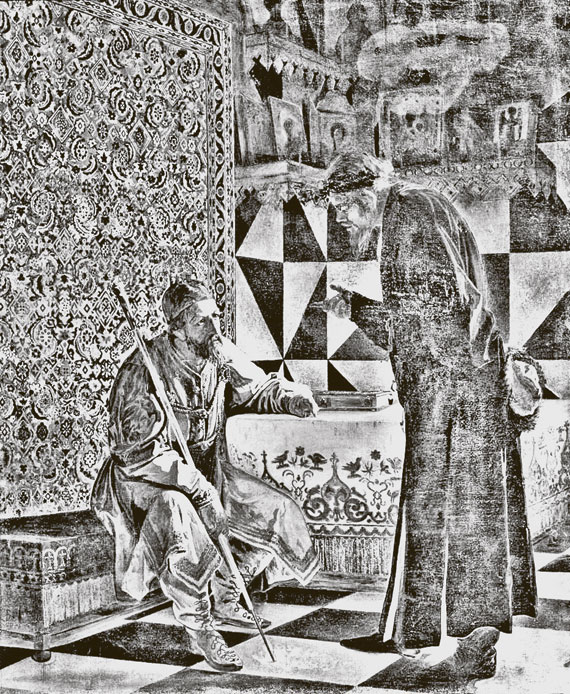

Седов Григорий Семенович «Иван Грозный и Малюта Скуратов» (1870)

Седов Григорий Семенович «Иван Грозный и Малюта Скуратов» (1870)

ЧК под названием «опричнина», по мысли царя, должна была сломить сопротивление знати. Но сопротивление чему? Какое сопротивление стремился упредить царь? Сопротивление тому, что составляет главное по сути в опричнине – так называемый «земельный террор». Именно он был «основной операцией», которую должен был обеспечить и прикрыть физический террор, творимый опричниками. Последний был важен, особенно в самом начале, чтобы запугать, как говаривал уорреновский Вилли Старк, «чтобы их внуки в этот день описались, сами не зная почему». Но физический террор, масштабы которого сильно преувеличены, не был ни единственным, ни тем более главным в опричнине. Главным было «перебрать людишек» и их земли; иными словами, осуществить обещанный пересмотр княжеских сделок по земле, совершенных после 1533 года, т. е. после того, как со смертью Василия III ослабла государева узда на шее боярства. Конкретно речь шла о том, чтобы снять князя или боярина с насиженных мест, даже если это его вотчина, и переселить в другое место, выделив ему там землю – практика вполне ордынская. Но дело было не столько в собственности, в подрыве экономических позиций, хотя и в этом тоже, а во власти: «земельный террор» рвал связь князей с их детьми боярскими, у них «переменялся двор», и их позиции слабели. Недаром одной из любимых фраз Ивана Грозного была «перебрать людишек». О том, к каким результатам привел «перебор» – чуть позже, а сейчас – кратко – об основных событиях опричнины.

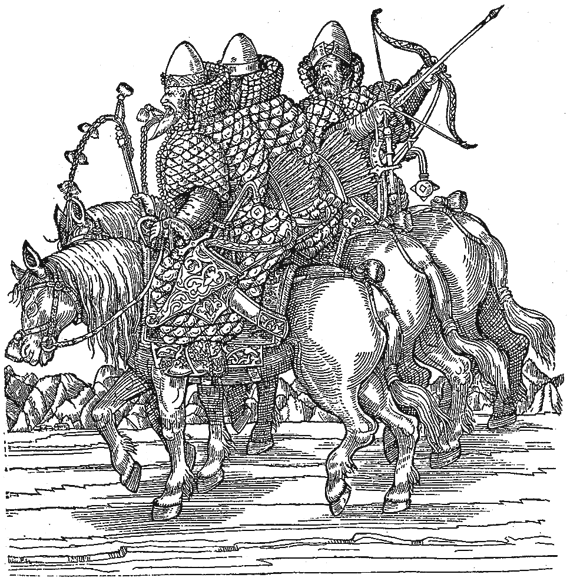

«Всадник московит с вооружением», гравюра из книги Сигизмунда Герберштейна «Записки о Московии» (изд. 1556 г.)

«Всадник московит с вооружением», гравюра из книги Сигизмунда Герберштейна «Записки о Московии» (изд. 1556 г.)

Уже в 1565 году состоялись первые казни. В 1566 году возник конфликт 300 земцев – участников Собора 1566 года с царем (челобитная об отмене опричнины). В 1567 году – новые репрессии. В 1568 году вспыхнул конфликт царя с митрополитом Филиппом. В следующем году был уничтожен последний удельный князь Владимир Старицкий с семьей. В 1570 году был разгромлен Новгород и проведено дело «о новгородской измене» в Москве. За этим последовал второй тур «московского дела» – арест, казни и уничтожение полутора десятка опричников, включая Вяземского, Черкасского, Басмановых.

За время опричнины было пролито немало крови – особенно по сравнению с правлением Василия III. Однако по сравнению с тем, что творили современники Грозного царя в Западной Европе – Карл IX во Франции во время религиозных войн (Варфоломеевская ночь и другие погромы), Генрих VIII и Елизавета I в Англии, герцог Альба по приказам испанского Филиппа II в Нидерландах – действия Ивана IV выглядят весьма и весьма умеренно. О злодействах западных королей и королев критики Ивана IV, как западные, так и отечественные, почему-то не вспоминают, а ведь все познается в сравнении. Позиция западных пропагандистов разных веков понятна: им нужно очернить Россию, русских и их царя и обелить себя – одним из качеств западной цивилизации является фантастическая самоапология, изощренное самооправдание, умение табуизировать неприятные темы (инквизиция, религиозный террор, колониализм и др.). Менее понятна позиция местных автофобов, раздувающих до вселенских масштабов то, что не идет ни в какое сравнение с социальными преступлениями западных верхов и не выходит за рамки статистической («аристотелевской») нормы. Я уже не говорю о том, что становление центральной власти повсюду в Европе во время кризиса «длинного XVI века» (1453–1648 годы) протекало с кровью, и русские «потоки» были, пожалуй, одними из самых малых. Тем более что длилась опричнина всего семь лет, а затем, в 1572 году была отменена.

Стоп. Откуда мы знаем, что она была отменена? И если была – то в каком смысле? Прояснение этого вопроса позволяет лучше понять ее причины, суть и результаты опричнины.

Из Александровой слободы царь отправил письмо митрополиту, в котором предъявлял обвинения в адрес боярства и духовенства, говорил о том, что налагает на обидчиков опалу и отказывается от трона, поскольку не может править (казнить и миловать) по своему уразумению. Отречение от царства и одновременно опала – в этом есть определенное противоречие: налагать опалу на высшие чины может только царь, а он-то как раз и отказывается от этой «функции».

В то же время царские гонцы распространили в столице письма (по сути – прокламации), в которых от имени царя говорилось, что опалы налагаются только на бояр и что на посадский люд гнева нет. Таким образом, царь натравливал посадский люд на бояр, используя, выражаясь марксистским языком, классовые противоречия и находясь, используя уже другой язык, в режиме активного выжидания. Выжидание это далось царю нелегко: он знал, что играет ва-банк и что может проиграть – всего за один месяц, за декабрь 34-летний царь постарел на несколько лет, ссутулился, облысел. Но паузу выдержал, не сморгнул. Сморгнула противоположная сторона, хорошо помнившая июньский бунт 1547 года (когда толпа рвала боярина Глинского) и справедливо опасавшаяся народного бунта.

5 января 1565 года депутация, состоявшая из «высокопоставленных лиц», била Ивану челом сменить гнев на милость, возвратиться на царство и править страной, как ему хочется. Условием возвращения Иван выдвинул признание государевой воли единственным источником власти и закона. Царь становился над верхушкой господствующего класса и ее институтами, и бояре согласились. По сути, это была революция внутри господствующего класса, ломавшая двухсотлетние княже-боярские устои. Однако царь не был наивным человеком, он прекрасно понимал то, что в начале ХХ века сформулирует Ленин: грош цена революции, не способной себя защитить. Ну а лучшая защита – нападение. Средство социального защито-нападения Иван Грозный изобрел сам – то была опричнина.

Объявив о возвращении, царь в то же время поставил депутацию в известность, что частью страны будет управлять сам, с помощью своих людей; в этой части не будет Боярской думы, приказов и т. п. Царь решил «учинить на своем государстве себе опришнину», т. е. выделить особый удел, в котором заводились новые порядки, новая администрация, новая господствующая группа, а точнее, господствующая группа нового типа – опричники.

В начале ХХ века Ленин сказал: дайте мне организацию профессиональных революционеров, и я переверну Россию – и перевернул, создав новую властную, а затем и социальную систему. Перевернул, правда, с помощью исторических обстоятельств, этой организацией не только не созданных, но и непредвиденных, а главным образом с помощью немецкого Генштаба и банкиров Уолл-стрита. Перефразируя Ленина, Иван IV мог бы сказать: дайте мне организацию особого типа, и я переверну Русь – и перевернул, создав новую властную, а затем социальную систему (самодержавие). Но сделал это без иностранной помощи, чем отличается от двух «антихристов» русской истории – Петра I и Ленина.

Иван Грозный разделил страну на две части: опричнину и земщину. В земщине продолжали править Боярская дума и приказы – но это на бумаге, по сути и ее контролировали опричники, лишь формально ограниченные опричной зоной. В последней же опричники хозяйничали и по сути, и по форме. Опричный корпус в разное время достигал численности от 1 до 5 тыс. человек; отбирал в него сам царь. В корпусе служили представители всех слоев господствующего класса – князья, бояре, дети боярские (дворяне). Вступление в опричники снимало «ранговые» различия. Это усиливалось тем фактом, что вступая в опричнину, человек должен был отречься от родных и друзей, обязывался служить царю и искоренять крамолу, кусая врагов царя, подобно псам, и выметая измену из страны (отсюда знак опричника – собачья голова и метла).

По сути, опричнина была первой в русской истории чрезвычайной комиссией (ЧК), организацией, поставившей чрезвычайный принцип над институциональным. Они потом не раз еще явятся в русской истории. Гвардия Петра I, ЧК большевиков: «быль царей и явь большевиков», «бред разведок, ужас чрезвычаек» – так об этом напишет Максимилиан Волошин в стихотворении «Северовосток». Но первой стала опричнина, а изобретателем и генеральным/гениальным конструктором был Иван Грозный, крупнейший из авторов русских властных инновационных проектов.

По форме организации опричнина отчасти копировала церковную, точнее – монастырскую. Опричную «братию» возглавлял игумен (сам царь), были в ней пономарь, келарь, рядовые монахи. Была общая трапеза. Верхние одежды были грубыми – нищенскими или монашескими, в руках опричника – посох. Но трапеза была не аскетической, а обильной, изысканной, под грубой верхней одеждой скрывалась одежда из тонкого сукна на собольем или как минимум куньем меху и шитая золотом; на поясе под одеждой висел длинный нож. Перед нами эдакий светский орден мече(ноже)носцев, имитирующий церковный; полтора века спустя в виде «всепьянейшего и всешутейшего собора» Петр I доведет до конца эту имитационную, «опускающую» церковь как институт логику.

Иван Грозный дал четкое название придуманному им чрезвычайному органу, «властному гиперболоиду» – «опричнина». Обычно упоминают только одно значение этого слова: «опричь» – значит «кроме». Однако есть еще три значения, и все они работают на новую форму, т. е. адекватно характеризуют ее содержание. Второе значение «опричнины» – так называли крестьян одной социальной категории, вместе записавшихся в монастырь (опричнина как – по форме – монастырская братия). Третье значение – вдовья доля: когда погибал или умирал боярин (дворянин) и некому было служить (нет ни детей, ни племянников или есть только дочери), большая часть владений отписывалась в казну, а часть – «опричнина» – оставлялась вдове. Большой любитель поюродствовать (и «черного» юмора) царь со смаком применил «вдовью» интерпретацию к своему новому уделу. Наконец, четвертое значение – «опричниной» называли изысканное, самое вкусное блюдо, которое подавалось для лакомства после того, как основная часть гостей отбывала и за столом оставались хозяин и самые дорогие гости – «лутчие люди». Это значение опричнины как нельзя лучше характеризует несоответствие скромной формы и разгульного содержания опричнины.

ЧК под названием «опричнина», по мысли царя, должна была сломить сопротивление знати. Но сопротивление чему? Какое сопротивление стремился упредить царь? Сопротивление тому, что составляет главное по сути в опричнине – так называемый «земельный террор». Именно он был «основной операцией», которую должен был обеспечить и прикрыть физический террор, творимый опричниками. Последний был важен, особенно в самом начале, чтобы запугать, как говаривал уорреновский Вилли Старк, «чтобы их внуки в этот день описались, сами не зная почему». Но физический террор, масштабы которого сильно преувеличены, не был ни единственным, ни тем более главным в опричнине. Главным было «перебрать людишек» и их земли; иными словами, осуществить обещанный пересмотр княжеских сделок по земле, совершенных после 1533 года, т. е. после того, как со смертью Василия III ослабла государева узда на шее боярства. Конкретно речь шла о том, чтобы снять князя или боярина с насиженных мест, даже если это его вотчина, и переселить в другое место, выделив ему там землю – практика вполне ордынская. Но дело было не столько в собственности, в подрыве экономических позиций, хотя и в этом тоже, а во власти: «земельный террор» рвал связь князей с их детьми боярскими, у них «переменялся двор», и их позиции слабели. Недаром одной из любимых фраз Ивана Грозного была «перебрать людишек». О том, к каким результатам привел «перебор» – чуть позже, а сейчас – кратко – об основных событиях опричнины.

Уже в 1565 году состоялись первые казни. В 1566 году возник конфликт 300 земцев – участников Собора 1566 года с царем (челобитная об отмене опричнины). В 1567 году – новые репрессии. В 1568 году вспыхнул конфликт царя с митрополитом Филиппом. В следующем году был уничтожен последний удельный князь Владимир Старицкий с семьей. В 1570 году был разгромлен Новгород и проведено дело «о новгородской измене» в Москве. За этим последовал второй тур «московского дела» – арест, казни и уничтожение полутора десятка опричников, включая Вяземского, Черкасского, Басмановых.

За время опричнины было пролито немало крови – особенно по сравнению с правлением Василия III. Однако по сравнению с тем, что творили современники Грозного царя в Западной Европе – Карл IX во Франции во время религиозных войн (Варфоломеевская ночь и другие погромы), Генрих VIII и Елизавета I в Англии, герцог Альба по приказам испанского Филиппа II в Нидерландах – действия Ивана IV выглядят весьма и весьма умеренно. О злодействах западных королей и королев критики Ивана IV, как западные, так и отечественные, почему-то не вспоминают, а ведь все познается в сравнении. Позиция западных пропагандистов разных веков понятна: им нужно очернить Россию, русских и их царя и обелить себя – одним из качеств западной цивилизации является фантастическая самоапология, изощренное самооправдание, умение табуизировать неприятные темы (инквизиция, религиозный террор, колониализм и др.). Менее понятна позиция местных автофобов, раздувающих до вселенских масштабов то, что не идет ни в какое сравнение с социальными преступлениями западных верхов и не выходит за рамки статистической («аристотелевской») нормы. Я уже не говорю о том, что становление центральной власти повсюду в Европе во время кризиса «длинного XVI века» (1453–1648 годы) протекало с кровью, и русские «потоки» были, пожалуй, одними из самых малых. Тем более что длилась опричнина всего семь лет, а затем, в 1572 году была отменена.

Стоп. Откуда мы знаем, что она была отменена? И если была – то в каком смысле? Прояснение этого вопроса позволяет лучше понять ее причины, суть и результаты опричнины.

1572 год – куда подевался «гиперболоид инженера Грозного»?

Впервые предположение об отмене опричнины высказал – без каких-либо доказательств – большой выдумщик по части русской истории Карамзин в 1825 году. Тезис был принят. В 1925 году были опубликованы мемуары Штадена – немца, жившего в России во времена опричнины. Штаден, представивший себя в мемуарах опричником, заявлял, что опричнина была отменена в 1572 году.

Я согласен с Д. Альшицем, что Штадену верить нельзя. Опричником он не был, жил в земщине и сбывал награбленное опричниками. Барыга, враль, не имевший доступа к серьезной информации. Действительно, за упоминание слова «опричнина» с 1572 году били кнутом – и что?

Какие еще аргументы приводятся в пользу того, что царь разочаровался в опричнине и потому отменил ее. Таких аргументов два, и их убедительно опроверг Д. Альшиц.

Первый аргумент – «битва на Молодех» 1572 году, когда русские, правда, дорогой ценой, нанесли сокрушительное поражение крымцам в 45 км от Москвы. Попутно замечу, что эта битва, значение которой историки, прежде всего либеральные, преуменьшают (а то и вовсе не упоминают эту битву), как минимум не менее важна, чем Куликовская – потерпи русские поражение, и пришлось бы платить дань крымскому ханству.

Некоторые историки, не приводя конкретных аргументов, утверждают по поводу битвы «на Молодех»: опричники-де показали, что могут мордовать только мирное население, что они «молодца против овца, а супротив молодца – сами овца»; поэтому якобы не надеясь на своих «кромешников», царь перед битвой «разбавил» войско земскими полками, они-то, под командованием Воротынского, и выиграли сражение. Все это, однако, досужие домыслы. Во-первых, представление о низкой боеспособности опричного войска ни на чем не основано. Во-вторых, в битве опричные полки под командованием Хворостинина показали себя как минимум не хуже земцев. В-третьих, что касается объединенного земско-опричного войска, то оно было создано не потому, что царь сомневался в боеспособности опричников, а по совсем другой причине – именно потому, что полагался, прежде всего, на опричников. Дело в том, что в 1568 г. был раскрыт заговор под руководством боярина Федорова. Заговорщики планировали силами земских полков перебить опричные, захватить Ивана Грозного и выдать его полякам. Вот после раскрытия заговора и было решено создать общее опрично-земское войско, в котором опричный сегмент выполнял функцию коллективного «политкомиссара».

Второй аргумент: в 1571 году царь начал казни опричников, это якобы означает, что он разочаровался в опричнине и на следующий год отменил ее. Начать с того, что опричников казнили не за то, что они опричники, а в каждом случае была своя конкретная причина. Это первое. Второе заключается в том, что казни решали проблемы отношений внутри опричного корпуса, были, если пользоваться терминологией Мао Цзэдуна, «исправлением стиля»: репрессии проводили не земцы, а сами же опричники – Малюта Скуратов и Василий Грязной, т. е. одна часть ЧК с одобрения царя устранила другую часть. И, наконец, самое главное: после так называемой «отмены опричнины» опричники заполнили Государев двор, опричное правительство стало называться «дворовым», функционировало оно до самой смерти царя, а точнее, не просто функционировало, а проводило прежнюю политику; правда, физического террора поубавилось (в нем уже не было нужды – воля противников была сломлена, к тому же Борис Годунов усовершенствовал унаследованный от своего тестя Малюты Скуратова «политический сыск», и во многих случаях достаточно было профилактических акций в режиме активного противодействия), а вот механизм земельных перераспределений опричного типа продолжал действовать. Государев двор, «накачанный» опричниной, стал главным органом власти, изменив свое положение по отношению к Боярской думе. Без опричнины такого изменения в положении и роли «президентской администрации» XVI века и помыслить себе нельзя.

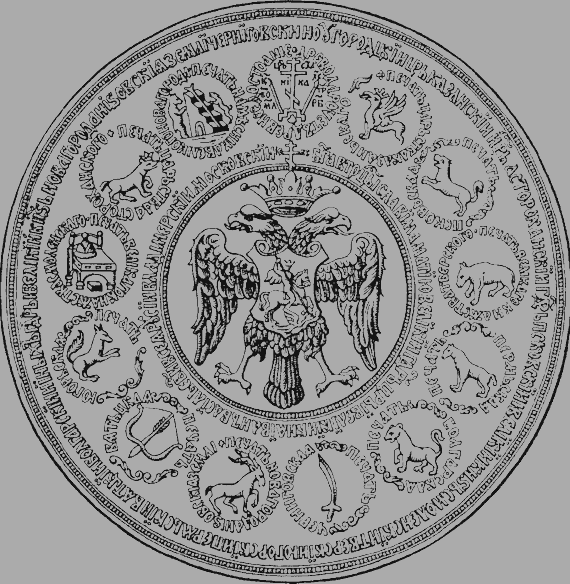

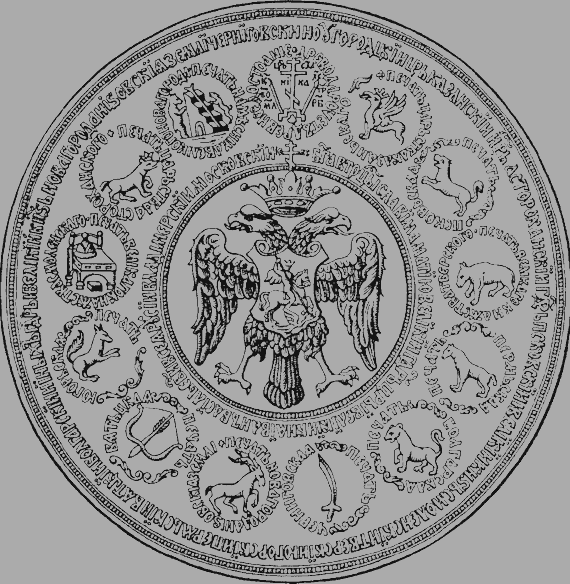

Большая государственная печать Царя Иоанна IV Васильевича. Лицевая сторона. 1577 г. (по А.Б. Лониеру)

Большая государственная печать Царя Иоанна IV Васильевича. Лицевая сторона. 1577 г. (по А.Б. Лониеру)

Так что же изменилось? Лишь «знаки и возглавья» (М. Волошин), т. е. изменилось – исчезло – слово. Но не дело по своей сути. Дело изменилось по форме: опричнина из ЧК превратилась в регулярную организацию, в – худо-бедно – институт. Рискнет ли кто-нибудь сказать, что когда в начале 1920-х годов ЧК переименовали в ГПУ, ее отменили? Конечно же нет, она стала постоянно действующим институтом.

К 1572 году опричнина выполнила свою чрезвычайную функцию «страха и ужаса», подмяла существовавшие до нее органы власти, во многом обесценила их, «укатала-уездила» опричную территорию, подготовив ее к новой жизни.

В этом смысле – «следствие окончено: забудьте» – опричнина была отменена, но не она растворилась в окружающем мире, а в значительной степени растворила его в себе. Как показали события правления Федора Иоанновича и Смуты, растворили недостаточно, чтобы превратить шествие новой власти в триумфальное. Но как показало все правление Михаила Романова и уже первые (до 1649) годы правления Алексея Романова, растворили достаточно, чтобы сделать процесс изменений властно-необратимым. В 1649 году Соборным уложением правнук любимой жены Грозного царя Анастасии Захарьиной-Юрьевой полностью восстановил самодержавие, спроектированное прабабкиным мужем.

Опричнина исчерпала себя не в том смысле, что разочаровала царя, а в том, что за семилетку решила поставленные чрезвычайные задачи и была институциализирована в виде старого по форме, но совершенно нового Государева двора – «чрезвычайки» по определению не вечны. Можно сказать, что и царь, и боярство (правда, последнее не по своей воле) нырнули в котел с кипящей водой, только царь, в отличие от героя ершовского «Конька-горбунка», в котле не сварился, а вынырнул «добрым молодцем» (не в прямом смысле слова, в прямом он вынырнул облезшим стариком, разве что не Хоттабычем; впрочем, некоторые властно-магические качества благодаря новой технологии власти приобрел), а вот коллективный боярин – «бух в котел и там сварился». Я не злорадствую – иллюстрирую. Тем более что у бояр была своя правда, но то не была системная правда русской истории – столкновение правд всегда трагично.

Я согласен с Д. Альшицем, что Штадену верить нельзя. Опричником он не был, жил в земщине и сбывал награбленное опричниками. Барыга, враль, не имевший доступа к серьезной информации. Действительно, за упоминание слова «опричнина» с 1572 году били кнутом – и что?

Какие еще аргументы приводятся в пользу того, что царь разочаровался в опричнине и потому отменил ее. Таких аргументов два, и их убедительно опроверг Д. Альшиц.

Первый аргумент – «битва на Молодех» 1572 году, когда русские, правда, дорогой ценой, нанесли сокрушительное поражение крымцам в 45 км от Москвы. Попутно замечу, что эта битва, значение которой историки, прежде всего либеральные, преуменьшают (а то и вовсе не упоминают эту битву), как минимум не менее важна, чем Куликовская – потерпи русские поражение, и пришлось бы платить дань крымскому ханству.

Некоторые историки, не приводя конкретных аргументов, утверждают по поводу битвы «на Молодех»: опричники-де показали, что могут мордовать только мирное население, что они «молодца против овца, а супротив молодца – сами овца»; поэтому якобы не надеясь на своих «кромешников», царь перед битвой «разбавил» войско земскими полками, они-то, под командованием Воротынского, и выиграли сражение. Все это, однако, досужие домыслы. Во-первых, представление о низкой боеспособности опричного войска ни на чем не основано. Во-вторых, в битве опричные полки под командованием Хворостинина показали себя как минимум не хуже земцев. В-третьих, что касается объединенного земско-опричного войска, то оно было создано не потому, что царь сомневался в боеспособности опричников, а по совсем другой причине – именно потому, что полагался, прежде всего, на опричников. Дело в том, что в 1568 г. был раскрыт заговор под руководством боярина Федорова. Заговорщики планировали силами земских полков перебить опричные, захватить Ивана Грозного и выдать его полякам. Вот после раскрытия заговора и было решено создать общее опрично-земское войско, в котором опричный сегмент выполнял функцию коллективного «политкомиссара».

Второй аргумент: в 1571 году царь начал казни опричников, это якобы означает, что он разочаровался в опричнине и на следующий год отменил ее. Начать с того, что опричников казнили не за то, что они опричники, а в каждом случае была своя конкретная причина. Это первое. Второе заключается в том, что казни решали проблемы отношений внутри опричного корпуса, были, если пользоваться терминологией Мао Цзэдуна, «исправлением стиля»: репрессии проводили не земцы, а сами же опричники – Малюта Скуратов и Василий Грязной, т. е. одна часть ЧК с одобрения царя устранила другую часть. И, наконец, самое главное: после так называемой «отмены опричнины» опричники заполнили Государев двор, опричное правительство стало называться «дворовым», функционировало оно до самой смерти царя, а точнее, не просто функционировало, а проводило прежнюю политику; правда, физического террора поубавилось (в нем уже не было нужды – воля противников была сломлена, к тому же Борис Годунов усовершенствовал унаследованный от своего тестя Малюты Скуратова «политический сыск», и во многих случаях достаточно было профилактических акций в режиме активного противодействия), а вот механизм земельных перераспределений опричного типа продолжал действовать. Государев двор, «накачанный» опричниной, стал главным органом власти, изменив свое положение по отношению к Боярской думе. Без опричнины такого изменения в положении и роли «президентской администрации» XVI века и помыслить себе нельзя.

Так что же изменилось? Лишь «знаки и возглавья» (М. Волошин), т. е. изменилось – исчезло – слово. Но не дело по своей сути. Дело изменилось по форме: опричнина из ЧК превратилась в регулярную организацию, в – худо-бедно – институт. Рискнет ли кто-нибудь сказать, что когда в начале 1920-х годов ЧК переименовали в ГПУ, ее отменили? Конечно же нет, она стала постоянно действующим институтом.

К 1572 году опричнина выполнила свою чрезвычайную функцию «страха и ужаса», подмяла существовавшие до нее органы власти, во многом обесценила их, «укатала-уездила» опричную территорию, подготовив ее к новой жизни.

В этом смысле – «следствие окончено: забудьте» – опричнина была отменена, но не она растворилась в окружающем мире, а в значительной степени растворила его в себе. Как показали события правления Федора Иоанновича и Смуты, растворили недостаточно, чтобы превратить шествие новой власти в триумфальное. Но как показало все правление Михаила Романова и уже первые (до 1649) годы правления Алексея Романова, растворили достаточно, чтобы сделать процесс изменений властно-необратимым. В 1649 году Соборным уложением правнук любимой жены Грозного царя Анастасии Захарьиной-Юрьевой полностью восстановил самодержавие, спроектированное прабабкиным мужем.

Опричнина исчерпала себя не в том смысле, что разочаровала царя, а в том, что за семилетку решила поставленные чрезвычайные задачи и была институциализирована в виде старого по форме, но совершенно нового Государева двора – «чрезвычайки» по определению не вечны. Можно сказать, что и царь, и боярство (правда, последнее не по своей воле) нырнули в котел с кипящей водой, только царь, в отличие от героя ершовского «Конька-горбунка», в котле не сварился, а вынырнул «добрым молодцем» (не в прямом смысле слова, в прямом он вынырнул облезшим стариком, разве что не Хоттабычем; впрочем, некоторые властно-магические качества благодаря новой технологии власти приобрел), а вот коллективный боярин – «бух в котел и там сварился». Я не злорадствую – иллюстрирую. Тем более что у бояр была своя правда, но то не была системная правда русской истории – столкновение правд всегда трагично.

Опричнина: цели и результаты

Итак, отмены бывают разные, и отмена отмене – рознь. Здесь возникает вопрос о социальной природе, целях и результатах опричнины. Поэтому среди историков нет единодушия. С. М. Соловьев, автор знаменитой «Истории государства российского» видел в опричнине форму борьбы государственного строя с боярским, который воспринимается если не антигосударственным, то негосударственным. В. О. Ключевский вообще не считал опричнину чем-то закономерным и целенаправленным, а видел в ней проявление страха царя, его паранойи. С. Ф. Платонов «ничтоже сумняшеся» квалифицировал опричнину как средство пресечения княже-боярского сепаратизма. Н. А. Рожков результаты опричнины усматривал в землевладельческом и политическом перевороте. М. Н. Покровский – вполне в духе своего подхода – трактовал опричнину как средство перехода от феодализма к торговому капитализму и от вотчины – к прогрессивному мелкопоместному хозяйству. Советские историки в своей массе рассматривали опричнину сквозь классовую (а часто – вульгарно-классовую капитало-центричную) призму, трактуя самодержавие как классовый орган дворянства и подчеркивая его антибоярскую направленность, причем главной сферой борьбы объявлялась собственность, землевладение.

Рассмотрим некоторые точки зрения. Начнем с Платонова, с якобы стремления княжат и бояр к сепаратизму. Подобный подход, на мой взгляд, неправомерно переносит на русскую почву западноевропейские реалии – на средневековом Западе феодальная знать действительно имела сепаратистские устремления. Однако на Руси ситуация была иной, и дело даже не в той общей причине, что у нас феодализма не было. Причина вполне конкретна: Русь практически не знала примогенетуры (первородства), т. е. наследования старшим сыном всей земли, как это было на Западе. В результате на Западе имела место концентрация из поколения в поколение земли в одних руках – и чем древнее род, тем, как правило, больше у него земли, отсюда – формирование крупных земельных массивов, способных к экономическому обособлению, а следовательно, к властному сепаратизму.

На Руси свою долю наследства прежде всего землю получали все сыновья – принципа примогенетуры-первородства не было. В результате возникала парадоксальная (с западной точки зрения) ситуация: чем древнее княжеский или боярский род, тем меньше вотчины у его представителей. К середине XV века уделы даже удельных князей, не говоря о боярском землевладении, раздробились-измельчали до того, что во многих случаях приблизились по своим размерам к вотчинам обычных служилых людей. В следующем веке эта тенденция сохранилась.

Пример. В роду князей Оболенских в XVI веке насчитывалось около 100 мужчин; площадь княжества – 30 тыс. га. В среднем на душу выходит 300 га – я согласен с теми, кто считает, что с 300 га по-княжески не поживешь, 300 га – это владения служилого человека. А раз так, то чем древнее и знатнее княжеский и боярский род, тем больше, в отличие от западноевропейских «маркизов карабасов» и прочих «синих бород», он зависит от поместий, от централизации, заинтересован в ней. Русские князья и бояре в массе своей выступали за централизацию. Вопрос – за какую. Централизация может быть едино(само)державной, а может – княже-боярской, олигархической. Но об этом выборе «русского витязя на распутье» – позже. Итак, схема Платонова не срабатывает.

«Страх и паранойя царя», «политический маскарад» – докладывает Ключевский. Однако все в опричнине – и тщательность подготовки, и выверенность действий, а главное, четкая продуманность географии опричнины – опровергает такой подход, демонстрирует его непродуманность, легковесность. Какие земли отошли в опричнину? Самые важные в военно-стратегическом и хозяйственном отношении. Прежде всего это земли, прилегающие к западной границе Руси – шла Ливонская война. В опричнину включили районы добычи соли, зона на севере (Архангельск, Холмогоры). Опричное Среднее Поволжье рассекало волжскую торговлю и ставило ее под опричный контроль. Средневолжское купечество весьма выиграло от такого хода, именно в опричнину были заложены здесь основы богатства тех слоев, второе поколение которых придет в 1612 году спасать Москву и восстанавливать самодержавие, причем не только по религиозно-патриотическим, но и по экономическим резонам. Упрощая, можно сказать, что опричная зона в Среднем Поволжье стала вложением властного капитала, непрямым следствием чего стало второе земское ополчение, ополчение Минина и Пожарского.

Москва тоже была разделена на земскую и опричную части таким образом, чтобы из опричной части легко было попасть в опричный же Можайск и двигаться в сторону опричного приграничья – царь страховался и было от чего. Иваном двигала не паранойя, а расчет, пусть во многом и основанный на страхе. Ключевский противоречит себе, когда сам же утверждает: Иван «бил, чтобы не быть битым».

В советской историографии – две линии, отражающие две проблемы, с которыми столкнулись советские историки. Когда стало выясняться, что опричнина била не только по боярству, но и по другим социальным группам, которые не противостояли централизации (здесь та же логика, что и у С. Ф. Платонова), была сделана попытка разделить опричнину на два этапа: антикняжеский и антибоярский. Но как в таком случае объяснить, что жертвами опричнины стала и часть дворянства, т. е. слоя, явно заинтересованного в централизации? К тому же, как мы помним, князья и бояре тоже были сторонниками централизации. То есть опричный каток прошелся по всем группам, заинтересованным в централизации. Парадокс? Увидим позже.

Второй момент. Длительное время советские историки трактовали опричнину как борьбу за передел земельной собственности; цель борьбы – изменить соотношение крупной и мелкой земельной собственности. Однако А. А. Зимин убедительно показал, что опричнина не подорвала социально-экономические («материальные») основы могущества знати, число княжеско-боярских владений в XVII веке осталось практически прежним, тем более что шел процесс «конвергенции» вотчины и поместья. И если судить об опричнине с этой точки зрения, то она, конечно же, своей функции не выполнила, не лишила князей и бояр их собственности – дополнительный аргумент для тех, кто считает, что опричнина провалилась и царь, разочаровавшись в ней, упразднил ее.

Оттолкнувшись от вывода А. Зимина, другой советский историк, В. Кобрин заключил: поскольку опричнина не изменила тенденций в развитии земледелия, земельной собственности (напомню, что советские историки в подходе к данному вопросу концентрировались прежде всего на отношениях земельной собственности), то и борьба дворянства в союзе с царем против боярства – миф, тем более что от опричнины досталось не только боярству, но и дворянству.

Рассмотрим некоторые точки зрения. Начнем с Платонова, с якобы стремления княжат и бояр к сепаратизму. Подобный подход, на мой взгляд, неправомерно переносит на русскую почву западноевропейские реалии – на средневековом Западе феодальная знать действительно имела сепаратистские устремления. Однако на Руси ситуация была иной, и дело даже не в той общей причине, что у нас феодализма не было. Причина вполне конкретна: Русь практически не знала примогенетуры (первородства), т. е. наследования старшим сыном всей земли, как это было на Западе. В результате на Западе имела место концентрация из поколения в поколение земли в одних руках – и чем древнее род, тем, как правило, больше у него земли, отсюда – формирование крупных земельных массивов, способных к экономическому обособлению, а следовательно, к властному сепаратизму.

На Руси свою долю наследства прежде всего землю получали все сыновья – принципа примогенетуры-первородства не было. В результате возникала парадоксальная (с западной точки зрения) ситуация: чем древнее княжеский или боярский род, тем меньше вотчины у его представителей. К середине XV века уделы даже удельных князей, не говоря о боярском землевладении, раздробились-измельчали до того, что во многих случаях приблизились по своим размерам к вотчинам обычных служилых людей. В следующем веке эта тенденция сохранилась.

Пример. В роду князей Оболенских в XVI веке насчитывалось около 100 мужчин; площадь княжества – 30 тыс. га. В среднем на душу выходит 300 га – я согласен с теми, кто считает, что с 300 га по-княжески не поживешь, 300 га – это владения служилого человека. А раз так, то чем древнее и знатнее княжеский и боярский род, тем больше, в отличие от западноевропейских «маркизов карабасов» и прочих «синих бород», он зависит от поместий, от централизации, заинтересован в ней. Русские князья и бояре в массе своей выступали за централизацию. Вопрос – за какую. Централизация может быть едино(само)державной, а может – княже-боярской, олигархической. Но об этом выборе «русского витязя на распутье» – позже. Итак, схема Платонова не срабатывает.

«Страх и паранойя царя», «политический маскарад» – докладывает Ключевский. Однако все в опричнине – и тщательность подготовки, и выверенность действий, а главное, четкая продуманность географии опричнины – опровергает такой подход, демонстрирует его непродуманность, легковесность. Какие земли отошли в опричнину? Самые важные в военно-стратегическом и хозяйственном отношении. Прежде всего это земли, прилегающие к западной границе Руси – шла Ливонская война. В опричнину включили районы добычи соли, зона на севере (Архангельск, Холмогоры). Опричное Среднее Поволжье рассекало волжскую торговлю и ставило ее под опричный контроль. Средневолжское купечество весьма выиграло от такого хода, именно в опричнину были заложены здесь основы богатства тех слоев, второе поколение которых придет в 1612 году спасать Москву и восстанавливать самодержавие, причем не только по религиозно-патриотическим, но и по экономическим резонам. Упрощая, можно сказать, что опричная зона в Среднем Поволжье стала вложением властного капитала, непрямым следствием чего стало второе земское ополчение, ополчение Минина и Пожарского.

Москва тоже была разделена на земскую и опричную части таким образом, чтобы из опричной части легко было попасть в опричный же Можайск и двигаться в сторону опричного приграничья – царь страховался и было от чего. Иваном двигала не паранойя, а расчет, пусть во многом и основанный на страхе. Ключевский противоречит себе, когда сам же утверждает: Иван «бил, чтобы не быть битым».

В советской историографии – две линии, отражающие две проблемы, с которыми столкнулись советские историки. Когда стало выясняться, что опричнина била не только по боярству, но и по другим социальным группам, которые не противостояли централизации (здесь та же логика, что и у С. Ф. Платонова), была сделана попытка разделить опричнину на два этапа: антикняжеский и антибоярский. Но как в таком случае объяснить, что жертвами опричнины стала и часть дворянства, т. е. слоя, явно заинтересованного в централизации? К тому же, как мы помним, князья и бояре тоже были сторонниками централизации. То есть опричный каток прошелся по всем группам, заинтересованным в централизации. Парадокс? Увидим позже.

Второй момент. Длительное время советские историки трактовали опричнину как борьбу за передел земельной собственности; цель борьбы – изменить соотношение крупной и мелкой земельной собственности. Однако А. А. Зимин убедительно показал, что опричнина не подорвала социально-экономические («материальные») основы могущества знати, число княжеско-боярских владений в XVII веке осталось практически прежним, тем более что шел процесс «конвергенции» вотчины и поместья. И если судить об опричнине с этой точки зрения, то она, конечно же, своей функции не выполнила, не лишила князей и бояр их собственности – дополнительный аргумент для тех, кто считает, что опричнина провалилась и царь, разочаровавшись в ней, упразднил ее.

Оттолкнувшись от вывода А. Зимина, другой советский историк, В. Кобрин заключил: поскольку опричнина не изменила тенденций в развитии земледелия, земельной собственности (напомню, что советские историки в подходе к данному вопросу концентрировались прежде всего на отношениях земельной собственности), то и борьба дворянства в союзе с царем против боярства – миф, тем более что от опричнины досталось не только боярству, но и дворянству.