Страница:

3. Внимание: задачи

Допустим, Вы назначены послом на Марс. Будем считать, что условия на этой планете – почти как на Земле. Люди и техника тоже почти такие же. А управляет Марсом Аэлита, та самая Аэлита – из повести Алексея Толстого. Или, если хотите, ее правнучка, очень похожая на толстовскую Аэлиту. Посольство отправляется впервые, от успеха Вашей миссии зависит установление дружественных отношений между двумя планетами. Так вот, Вы – посол и по древним марсианским обычаям должны прежде всего преподнести Аэлите подарок – какое-нибудь новое украшение. Заметьте, золота на Марсе – как у нас железа. Алмазов и других драгоценных камней – как у нас булыжников. Поэтому дело вовсе не в пышности и стоимости подарка. Нужно придумать что-то необычное, свидетельствующее о тонком вкусе землян… и достойное Аэлиты.

Однажды на моем рабочем столе оказалось письмо, в котором сухо и деловито – без упоминания об Аэлите – излагалась проблема. «Нашему проектно-конструкторскому институту предложена тема – разработать и внедрить систему автоматизированного проектирования (САПР) для ювелирного завода. Цель состоит в том, чтобы помочь ювелиру-художнику создавать новые изделия…» Далее следовала просьба: нельзя ли использовать теорию решения изобретательских задач «для активизации и формализации творческого процесса создания конструкции в диалоговом режиме на графическом дисплее из автоматизированного рабочего места (АРМ) в союзе с мощной ЭВМ».

Пришлось расспрашивать «проблемодателя», копаться в литературе, знакомиться с производством. Постепенно ситуация стала яснее, начали вырисовываться удивительные обстоятельства. Ювелирная промышленность давно превратилась в крупную отрасль народного хозяйства с современным массовым производством. Однако процесс создания ювелирного изделия почти не изменился с древних времен. Разве только людей прибавилось – вместо кустаря-одиночки работает коллектив. Выглядит это примерно так.

Художник придумывает и рисует новое изделие. Допустим, серьги или браслет. По рисунку конструктор и технолог разрабатывают чертежи, продумывают технологию изготовления, составляют документацию на необходимую оснастку. Опытные мастера готовят образец изделия. Получив образец, художник пробует его на сотруднице: как смотрится вообще, как в движении, как при разном свете и т. д. Высказывают свое мнение женщины (это не предусмотрено штатным распорядком, но разве запретишь…). Художественный совет напоминает, что нельзя выигрывать в красоте изделия за счет чрезмерной стоимости его изготовления. Художник говорит конструктору: «Этот стерженек уберем, из двух камней оставим один, здесь округлим, здесь удлиним…» Начинается второй цикл. На 28-м и 33-м цикле художника осеняет: «Нет, не так! Вот набросок совершенно иного изделия!..» Все начинается сначала…

Для специалиста по ТРИЗ азбучная истина: нельзя принимать на веру формулировку, в которой предлагают задачу. В письме упоминаются активизация творческого процесса, формализация, использование ЭВМ, создание автоматизированного рабочего места для художника… Клубок проблем! Между тем задача должна содержать только одну проблему, но – центральную, изначальную, ключевую. В письме эта проблема даже не названа…

Информация к размышлению.

Некая зарубежная ювелирная фирма выпустила кольца с камнями, меняющими цвет в зависимости от настроения владельца. Обычно камень в этих кольцах зеленый, но если человек чем-то взволнован, зеленый цвет сменяется фиолетовым. На страх и угнетенное состояние камень реагирует почернением. Забавно, правда? А секрет прост. Под прозрачным камнем помещен слой жидкокристаллического вещества, меняющего свой цвет при изменении температуры. Температура пальца зависит от эмоционального состояния человека. Колебания температуры невелики – от 31 до 33 °С, но этого достаточно для чувствительных жидких кристаллов. Самое потрясающее: за первые полтора месяца было продано 35 млн этих колец!

Итак, обыкновенное кольцо плюс грошовая добавка жидкокристаллического вещества и капелька, самая малая капелька фантазии – в итоге получается новое ювелирное изделие, выпуск которого гарантирует фирме сенсационный успех. Спрашивается: нужны ли для этого дисплей, автоматизированное рабочее место и «союз с мощной ЭВМ»?!

«Проблемодатель» не коснулся главного – технологии генерирования новых художественно-технических идей. А она предельно несовершенна, эта технология. Художник перебирает варианты: «Попробуем так… Ах, не получилось?.. Ладно, попробуем иначе…» Ориентиры для поиска дает опыт. Но этот же опыт навязывает сильнейшую психологическую инерцию: поиск вольно или невольно идет в привычном направлении, робкие попытки свернуть в сторону тут же пресекаются. «Проблемодатель», однако, и не помышляет затрагивать методику придумывания нового, он хочет сохранить перебор вариантов, как-то компенсировав его несовершенство. Отсюда подсказка: используй дисплей, создай автоматизированное рабочее место, веди поиск в союзе с мощной ЭВМ…

Представьте себе такую задачу: «Для повышения эффективности действия телеги надо автоматизировать рабочее место возчика, снабдить его магнитофонным устройством для звукового монолога («Ну, залетные, живей пошли!..»), установить мощную ЭВМ, в союзе с которой возчик будет определять оптимальный режим бега коней». Пример ничуть не утрирован. Применительно к прошлому, к уже решенным задачам все ясно. Да, надо не автоматизировать рабочее место возчика, а менять принцип действия старой системы, переходить от телеги к автомобилю. Но ставя свою задачу или сталкиваясь с новой, мы словно нарочно забываем об этом.

Первоначальную формулировку проблемы в ТРИЗ принято называть изобретательской ситуацией. Иногда «проблемодатель» излагает ситуацию корректно: описывает производственный процесс или техническую систему, указывает недостаток – от какого вредного свойства надо избавиться или какого полезного свойства недостает. Скажем, так: «Поступил срочный заказ на оригинальное ювелирное изделие. Для выполнения этого заказа необходимо придумать нечто совершенно новое. Идея новинки должна гарантировать успех, не меньший, чем у колец с жидкими кристаллами. Но труд художника-ювелира кустарен, поиск нового идет медленно и неэффективно, выполнение заказа может сорваться. Как быть?»

К сожалению, в большинстве случаев ситуация включает и неверное предписание о направлении решения. Более того, это предписание часто вытесняет действительно необходимые исходные сведения, навязывает поиск в направлении, уводящем от цели: «Необходимо создать автоматизированное рабочее место…»

Ситуацию легко перевести в максимальную и минимальную задачи. Схема макси-задачи: требуется принципиально новая техническая система для такой-то цели. У мини-задачи иная схема: необходимо сохранить существующую систему, но обеспечить недостающее полезное действие (или убрать имеющееся вредное свойство). В обеих формулировках суть дела должна быть изложена просто и ясно – так, чтобы все было понятно и неспециалисту. Если задача понятна и десятикласснику, это верный признак того, что ее понимает сам «проблемодатель»…

Пример хорошей постановки макси-задачи – «подарок для Аэлиты». Четкая формулировка, нет навязчивых указаний, что делать, запоминающаяся форма изложения.

Посмотрим теперь, как выглядит мини-задача. Два предварительных замечания. Первое: «минимальная» не означает «маленькая», «небольшая». Просто при решении мини-задачи результат надо получить при минимальных изменениях уже имеющейся системы. В парадоксальном мире изобретательства мини-задача может оказаться труднее макси-задачи. В формулировке появляются дополнительные ограничения, порой их очень трудно преодолеть. Второе: из одной и той же ситуации можно, вообще говоря, получить много разных мини-задач. Из ситуации «Требуется повысить эффективность создания нового ювелирного изделия» можно получить мини-задачи, относящиеся к разработке идеи нового изделия, изготовлению опытного образца, налаживанию массового производства, выполнению той или иной операции.

Одна из возможных мини-задач.

Задача 3.1. У художника возникла идея оригинального браслета, состоящего из множества тонких золотых цепочек. Образец был изготовлен и представлен членам художественного совета. Браслет понравился, кто-то даже сказал, что такой браслет не стыдно преподнести Аэлите… Цепочки были сплетены из граненой проволоки, при малейшем движении в них вспыхивали бесчисленные золотистые искры… Однако совет единодушно отказался принять изделие и рекомендовать его в серию. Да и сам художник понимал, что трудоемкость изготовления браслета чрезмерно велика. Все упиралось в сложность основной операции – пайки звеньев. Сплести золотую цепочку нетрудно, есть даже автоматы, превращающие проволоку в цепочку. Но существует закон: всякое изделие из драгоценного металла должно представлять собой нераздельное целое. Подлинность изделия, его неподдельность удостоверяются государственным пробирным клеймом – не ставить же клеймо на каждое звено цепочки! Вся цепочка должна быть единым изделием, каждое звено надо пропаять, замкнув его припоем. Как это сделать, если метр цепочки весит грамм и звеньев там множество, а зазоры в них едва видны?»

В школе и вузе будущий инженер привыкает к тому, что условиям задачи следует безоговорочно доверять. Если в условиях сказано, что даны А и Б и надо найти X, это значит, что найти надо именно Х и что приведенные данные (А и Б) достоверны и вполне достаточны. В изобретательской задаче все иначе: в процессе решения может выясниться, что найти надо не X, a Y и для этого нужны не А и Б, а В и Г. Поэтому первые встречи с изобретательскими задачами порождают недоумение и неуверенность в том, правильно ли они сформулированы, конкретно ли поставлены и т. д. На самом деле правильно сформулированных изобретательских задач не бывает. Если абсолютно правильно сформулировать изобретательскую задачу, она перестанет быть задачей: ее решение сделается очевидным или же будет ясно, что задача не поддается решению при имеющемся уровне науки и техники.

Мы будем использовать привычный термин «задача», помня при этом, что «задача» может означать и «ситуация», и «тупиковая задача», и «макси-задача», и «мини-задача». Умение видеть «кто есть кто» придет постепенно – по мере знакомства с ТРИЗ.

Обычно ситуацию произвольно переводят в задачу, привязывая к наиболее «больному месту». В данном случае это – выбивка затвердевшего шлака из ковшей – тяжелая и малопроизводительная работа, осуществляемая вручную. Ситуацию можно перевести в конкретную задачу: надо механизировать выбивку твердого шлака. Однако нет никакой уверенности в том, что решение полученной задачи существенно улучшит исходную общую ситуацию. Более того, нет гарантии, что эта формулировка не ведет в тупик.

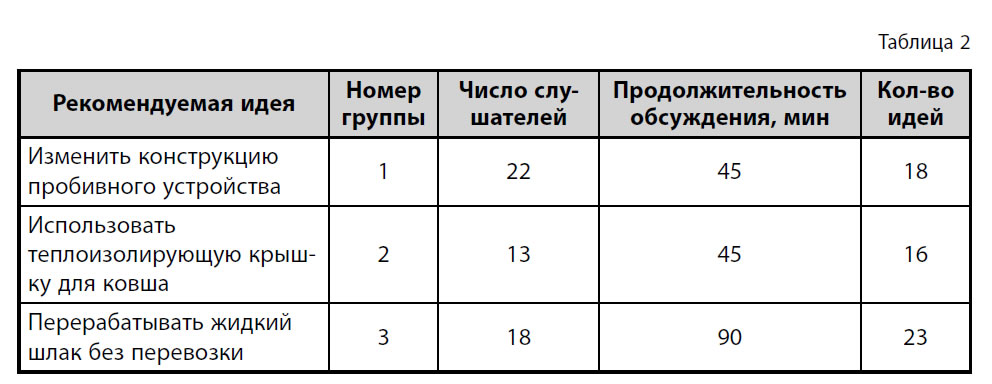

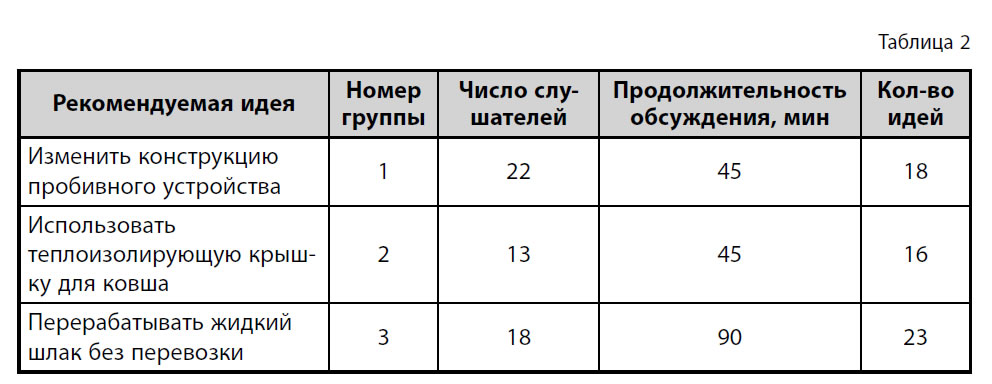

Ситуация со шлаком была предложена в разное время трем группам инженеров – до начала обучения теории решения изобретательских задач. В ходе обсуждения свободно выдвигались различные идеи, никакой определенной процедуры поиска решения не было. Единственное условие состояло в том, что после обсуждения нужно назвать идею, рекомендуемую в первую очередь. Ниже приведены итоги эксперимента.

Идеи, рекомендуемые группами, относятся к разным иерархическим уровням. Изменение конструкции пробивного устройства – это частичное изменение одной из небольших систем. Применение крышки требует введения новой системы, обеспечивающей ее подъем и опускание. Наконец, переработка шлака без перевозки затрагивает всю систему утилизации шлака.

Обязательный признак изобретения – преодоление противоречия. Но с позиций юридических изобретениями признаются и многие конструкторские, и даже просто технические решения. Например, по авторскому свидетельству 427423 задача определения давления газа внутри лампы накаливания решена так: лампу разбивают, газ выпускают в мерный сосуд и измеряют давление. Чтобы точно проконтролировать давление газа в партии изготовленных ламп, надо разбить как можно больше ламп (в идеале – все лампы), а чтобы сохранить лампы, их, естественно, не надо бить (в идеале необходимо, чтобы уцелели все лампы). Противоречие не устранено, налицо даже не конструкторское, а тривиальное техническое решение. Однако юридически оно признано изобретением.

На такого рода «неизобретательские изобретения» выдается значительная часть патентов и авторских свидетельств.

Задача 3.2. При обогащении руды исходный продукт подают в наполненную жидкостью открытую цилиндрическую камеру. Жидкость вспенивают, а пена, несущая частицы руды, перехлестывает через край камеры. Для снятия пены используют лопастное устройство, расположенное под камерой: вращаясь, лопасти смахивают пену. При этом лопасти постепенно раскручивают и жидкость в камере, а это затрудняет отделение руды от пустой породы.

Как предотвратить вращение жидкости в камере, не мешая лопастям смахивать пену?

Задача решается весьма тривиально: флотационную камеру снабжают несколькими радиальными перегородками. Эти перегородки не дают жидкости вращаться, но не мешают лопастям смахивать пену под камерой. На такое решение 39 (!) авторов получили а.с. 439316.

Патентная охрана «неизобретательских изобретений» обусловлена причинами исторического и экономического характера. Патентное право начиналось с выдачи привилегий на торговлю тем или иным видом товара. Цель состояла в создании условий, обеспечивающих получение прибыли от торговли, а совсем не в регистрации творческих достижений. И до сих пор в патентном праве на первом месте стоят коммерческие интересы. Так, во многих странах в выдаче патента будет отказано, если суть изобретения, хотя бы и гениального, изложена в статье или книге до подачи заявки. Мотивируется это тем, что предприниматели уже после публикации могли вложить средства в реализацию изобретения, выдача патента обесценила бы эти капиталовложения. Интересно отметить, что при выдаче диплома на открытия, когда нет необходимости защищать чьи-то коммерческие интересы, предварительная публикация не только не возбраняется, но, напротив, является обязательной.

Идея о том, что изобретениями следует считать только те решения, которые обеспечивают устранение технических противоречий (ТП), впервые выдвинута сравнительно недавно, в 50-х годах[13]. В последнее время эта идея попала в поле зрения патентоведов и начала находить применение в практике работы некоторых экспертов[14].

Первый уровень. Решение таких задач не связано с устранением технических противоречий и приводит к мельчайшим изобретениям («неизобретательские изобретения»). Задача первого уровня и средства ее решения лежат в пределах одной профессии, решение задачи под силу каждому специалисту. Объект задачи указан точно и правильно. Вариантов изменений мало, обычно не более десяти. Сами изменения локальны: незначительно перестраивая объект, они не отражаются на иерархии систем.

Задача 3.3. На речных судах мачты состоят из двух частей: неподвижная часть (стандерс) шарнирно соединена с подвижной (стойкой). При прохождении под мостом стойку опускают, а потом, когда мост останется позади, вновь поднимают. Весит стойка немало, поднимать и опускать ее сложно. Возникает задача, как упростить подъем-спуск стойки?

Задача предельно простая: «Есть шлагбаум. Поднимать и опускать его подвижную часть трудно. Как быть?» Еще на заре «шлагбаумостроения» где-нибудь в Древнем Египте или Древнем Риме знали: подвижная часть хорошего шлагбаума должна быть уравновешена. Если на корабле трудно поднимать стойку, значит, мачта – плохой шлагбаум, неуравновешенный. Надо заменить его хорошим, уравновешенным. За это «новшество» трем авторам в 1984 г. нашей эры выдано а.с. 1070055: «Судовая заваливающаяся мачта, содержащая стойку, прикрепленную с помощью опорного шарнира к стандерсу, отличающаяся тем, что, с целью упрощения конструкции, опорный шарнир расположен в центре тяжести стойки…»

Задача 3.4. Предположим, речное судно снабжено заваливающейся мачтой со стойкой длиной 6 м. На судне установили дополнительное палубное оборудование. Как теперь опускать стойку мачты, если свободного пространства (по горизонтали) осталось всего 3 м?

Ответ очевиден: надо поставить еще один шарнир, чтобы складывать верхнюю часть стойки. В формуле изобретения по а.с. 973407 (тоже три автора!) это звучит почти торжественно. «Судовая мачта, содержащая неподвижное основание, к которому шарнирно прикреплена поворотная часть… отличающаяся тем, что, с целью уменьшения вылета мачты при заваливании ее поворотной части и сохранения при этом работоспособности судового оборудования, верхний участок шарнирно соединен с поворотной частью мачты…»

Может быть, размахнуться, разделить стойку на звенья и установить много шарниров? Есть и такое изобретение: а.с. 1082673, выдано в 1984 г. Стойка складывается, как плотницкая линейка…

Я предложил задачу 3.4 читателям «Пионерской правды» (условия напечатаны в номере от 4 мая 1985 г.). Прибыло 5272 письма от учащихся второго – седьмого классов; правильных отве– тов 4570…

Задача 3.5. Некоторые сельскохозяйственные объекты окружают забором, выполненным из железобетонных стоек. Иногда часть забора надо опустить. Для этого каждая стойка снабжена шарниром. Но стойки тяжелые, опускать-поднимать их сложно. Как быть?

Читатель, надо полагать, решит эту задачу, еще не дочитав условий. А.с. 965404, два пункта формулы:

«1. Стойка для искусственной изгороди, содержащая основание, шарнирно соединенный с ним столбик с механизмом его подъема в вертикальное положение, отличающаяся тем, что, с целью упрощения конструкции, механизм подъема столбика выполнен в виде противовеса, размещенного на нижнем конце столбика под шарниром.

2. Стойка по п. 1, отличающаяся тем, что противовес выполнен в виде прилива, например из бетона или чугуна».

Восхищает глубокая мудрость второго пункта; противовес сделан не из драгоценного черного дерева или, скажем, платины, а экономно – из бетона и чугуна…

Задача 3.6. В трубе движется жидкость. Для очистки жидкости на первых циклах нужен керамический фильтр. Выполнен он в виде плоского круглого диска. После очистки жидкости фильтр бесполезно увеличивает гидравлическое сопротивление системы. Ваше предложение?

Эту задачу решала группа из 18 инженеров. Каждый работал отдельно, причем испытуемые были предупреждены, что необходимо записывать все варианты, возникающие по ходу решения. Всего (во всех записях) оказалось шесть вариантов, наибольшее их число в одной работе – три. Во всех записях был контрольный ответ: после окончания фильтрации надо поворачивать диск плоскостью вдоль течения. Типичная задача первого уровня, хотя итог решения юридически считается вполне патентоспособным изобретением.

Второй уровень. Задачи с техническими противоречиями, легко преодолеваемыми с помощью способов, известных применительно к родственным системам. Например, задача, относящаяся к токарным станкам, решена приемом, уже используемым в станках фрезерных или сверлильных. Меняется (да и то частично) только один элемент системы. Ответы на задачи второго уровня – мелкие изобретения. Для получения ответа обычно приходится рассмотреть несколько десятков вариантов решения.

Задача 3.7. В трубе, по которой движется газ, установлена поворотная заслонка. Иногда температура газа неконтролируемо меняется (повышается на 20–30 °С). С повышением температуры уменьшается плотность газа, падает количество газа, проходящего через трубу в единицу времени. Нужно обеспечить постоянный расход газа (для каждого угла поворота заслонки).

Задача была предложена той же группе испытуемых. Максимальное время на решение – 42 мин, всего выдвинуто разных вариантов – 26, наибольшее количество вариантов в одной записи – 12. На контрольный ответ вышли только шесть инженеров (а.с. 344199): «Дроссельная заслонка с поворотным диском, закрепленным на оси, отличающаяся тем, что, с целью компенсации изменения расхода газа в зависимости от температуры, в диске выполнено сквозное отверстие, и на диске установлен биметаллический чувствительный элемент, перекрывающий отверстие». Анализ вариантов показал, что сначала почти все (15 человек из 18) пытались идти наиболее очевидным путем: предлагали измерять температуру и регулировать положение заслонки в зависимости от изменения температуры. Это решение явно противоречило условиям задачи (изменение температуры неконтролируемо) и конструктивно оказывалось довольно сложным. Возникла вторая серия идей: использовать для саморегулирования тепловое расширение. Но тепловое расширение характеризуется малым изменением размеров при сравнительно больших перепадах температуры. Выгоднее использовать биметаллические пластины, способные значительно менять свою форму (изгиб) даже при небольших колебаниях температуры.

Третий уровень. Противоречие и способ его преодоления находятся в пределах одной науки, т. е. механическая задача решается механически, химическая задача – химически. Полностью меняется один из элементов системы, частично меняются другие элементы. Количество вариантов, рассматриваемых в процессе решения, измеряется сотнями. В итоге – добротное среднее изобретение.

Задача 3.8. Существует специальный вид фотографирования с использованием взрывного затвора: с помощью сильного электрического заряда уничтожают шторку, перекрывающую путь световому потоку. Решено было использовать этот принцип при киносъемке. Но киносъемка требует непрерывности, надо снимать один кадр за другим. Возникает проблема: каким образом быстро менять шторку, уничтоженную взрывом?

В одном из экспериментов эту задачу решала группа в 14 человек. Время, затраченное на решение, от 2 до 3 часов, в записях много одинаковых вариантов (в одной записи – 22 варианта – и нет правильного ответа). Большинство предложений связано с различными способами замены одной «взорванной» шторки другой. Многие идеи выходят за рамки ограничений, поставленных условиями задачи (вместо сохранения взрывного затвора предлагают различные механические затворы). Контрольный ответ – а.с. 163487: «Способ перекрытия светового пучка с использованием взрывного затвора, например при скоростной киносъемке, отличающийся тем, что, с целью многократного использования одного и того же прерывателя светового пучка, взрыв и искровой разряд производят в жидкости, помещенной между двумя защитными стеклами так, чтобы ее свободная поверхность в спокойном состоянии касалась светового канала оптической системы». В записях двух инженеров есть приближение к контрольному ответу: предложено заранее сломать и измельчить шторку, т. е. сделать шторку из порошка.

Четвертый уровень. Синтезируется новая техническая система. Поскольку эта система не содержит технических противоречий, иногда создается впечатление, что изобретение сделано без преодоления ТП. На самом же деле ТП было, однако относилось оно к прототипу – старой технической системе. В задачах четвертого уровня противоречия устраняются средствами, подчас далеко выходящими за пределы науки, к которой относится задача (например, механическая задача решается химически). Число вариантов, среди которых «прячется» правильный ответ, измеряется тысячами и даже десятками тысяч. В итоге – крупное изобретение. Нередко найденный принцип является «ключом» к решению других задач второго – четвертого уровней.

Однажды на моем рабочем столе оказалось письмо, в котором сухо и деловито – без упоминания об Аэлите – излагалась проблема. «Нашему проектно-конструкторскому институту предложена тема – разработать и внедрить систему автоматизированного проектирования (САПР) для ювелирного завода. Цель состоит в том, чтобы помочь ювелиру-художнику создавать новые изделия…» Далее следовала просьба: нельзя ли использовать теорию решения изобретательских задач «для активизации и формализации творческого процесса создания конструкции в диалоговом режиме на графическом дисплее из автоматизированного рабочего места (АРМ) в союзе с мощной ЭВМ».

Пришлось расспрашивать «проблемодателя», копаться в литературе, знакомиться с производством. Постепенно ситуация стала яснее, начали вырисовываться удивительные обстоятельства. Ювелирная промышленность давно превратилась в крупную отрасль народного хозяйства с современным массовым производством. Однако процесс создания ювелирного изделия почти не изменился с древних времен. Разве только людей прибавилось – вместо кустаря-одиночки работает коллектив. Выглядит это примерно так.

Художник придумывает и рисует новое изделие. Допустим, серьги или браслет. По рисунку конструктор и технолог разрабатывают чертежи, продумывают технологию изготовления, составляют документацию на необходимую оснастку. Опытные мастера готовят образец изделия. Получив образец, художник пробует его на сотруднице: как смотрится вообще, как в движении, как при разном свете и т. д. Высказывают свое мнение женщины (это не предусмотрено штатным распорядком, но разве запретишь…). Художественный совет напоминает, что нельзя выигрывать в красоте изделия за счет чрезмерной стоимости его изготовления. Художник говорит конструктору: «Этот стерженек уберем, из двух камней оставим один, здесь округлим, здесь удлиним…» Начинается второй цикл. На 28-м и 33-м цикле художника осеняет: «Нет, не так! Вот набросок совершенно иного изделия!..» Все начинается сначала…

Для специалиста по ТРИЗ азбучная истина: нельзя принимать на веру формулировку, в которой предлагают задачу. В письме упоминаются активизация творческого процесса, формализация, использование ЭВМ, создание автоматизированного рабочего места для художника… Клубок проблем! Между тем задача должна содержать только одну проблему, но – центральную, изначальную, ключевую. В письме эта проблема даже не названа…

Информация к размышлению.

Некая зарубежная ювелирная фирма выпустила кольца с камнями, меняющими цвет в зависимости от настроения владельца. Обычно камень в этих кольцах зеленый, но если человек чем-то взволнован, зеленый цвет сменяется фиолетовым. На страх и угнетенное состояние камень реагирует почернением. Забавно, правда? А секрет прост. Под прозрачным камнем помещен слой жидкокристаллического вещества, меняющего свой цвет при изменении температуры. Температура пальца зависит от эмоционального состояния человека. Колебания температуры невелики – от 31 до 33 °С, но этого достаточно для чувствительных жидких кристаллов. Самое потрясающее: за первые полтора месяца было продано 35 млн этих колец!

Итак, обыкновенное кольцо плюс грошовая добавка жидкокристаллического вещества и капелька, самая малая капелька фантазии – в итоге получается новое ювелирное изделие, выпуск которого гарантирует фирме сенсационный успех. Спрашивается: нужны ли для этого дисплей, автоматизированное рабочее место и «союз с мощной ЭВМ»?!

«Проблемодатель» не коснулся главного – технологии генерирования новых художественно-технических идей. А она предельно несовершенна, эта технология. Художник перебирает варианты: «Попробуем так… Ах, не получилось?.. Ладно, попробуем иначе…» Ориентиры для поиска дает опыт. Но этот же опыт навязывает сильнейшую психологическую инерцию: поиск вольно или невольно идет в привычном направлении, робкие попытки свернуть в сторону тут же пресекаются. «Проблемодатель», однако, и не помышляет затрагивать методику придумывания нового, он хочет сохранить перебор вариантов, как-то компенсировав его несовершенство. Отсюда подсказка: используй дисплей, создай автоматизированное рабочее место, веди поиск в союзе с мощной ЭВМ…

Представьте себе такую задачу: «Для повышения эффективности действия телеги надо автоматизировать рабочее место возчика, снабдить его магнитофонным устройством для звукового монолога («Ну, залетные, живей пошли!..»), установить мощную ЭВМ, в союзе с которой возчик будет определять оптимальный режим бега коней». Пример ничуть не утрирован. Применительно к прошлому, к уже решенным задачам все ясно. Да, надо не автоматизировать рабочее место возчика, а менять принцип действия старой системы, переходить от телеги к автомобилю. Но ставя свою задачу или сталкиваясь с новой, мы словно нарочно забываем об этом.

Первоначальную формулировку проблемы в ТРИЗ принято называть изобретательской ситуацией. Иногда «проблемодатель» излагает ситуацию корректно: описывает производственный процесс или техническую систему, указывает недостаток – от какого вредного свойства надо избавиться или какого полезного свойства недостает. Скажем, так: «Поступил срочный заказ на оригинальное ювелирное изделие. Для выполнения этого заказа необходимо придумать нечто совершенно новое. Идея новинки должна гарантировать успех, не меньший, чем у колец с жидкими кристаллами. Но труд художника-ювелира кустарен, поиск нового идет медленно и неэффективно, выполнение заказа может сорваться. Как быть?»

К сожалению, в большинстве случаев ситуация включает и неверное предписание о направлении решения. Более того, это предписание часто вытесняет действительно необходимые исходные сведения, навязывает поиск в направлении, уводящем от цели: «Необходимо создать автоматизированное рабочее место…»

Ситуацию легко перевести в максимальную и минимальную задачи. Схема макси-задачи: требуется принципиально новая техническая система для такой-то цели. У мини-задачи иная схема: необходимо сохранить существующую систему, но обеспечить недостающее полезное действие (или убрать имеющееся вредное свойство). В обеих формулировках суть дела должна быть изложена просто и ясно – так, чтобы все было понятно и неспециалисту. Если задача понятна и десятикласснику, это верный признак того, что ее понимает сам «проблемодатель»…

Пример хорошей постановки макси-задачи – «подарок для Аэлиты». Четкая формулировка, нет навязчивых указаний, что делать, запоминающаяся форма изложения.

Посмотрим теперь, как выглядит мини-задача. Два предварительных замечания. Первое: «минимальная» не означает «маленькая», «небольшая». Просто при решении мини-задачи результат надо получить при минимальных изменениях уже имеющейся системы. В парадоксальном мире изобретательства мини-задача может оказаться труднее макси-задачи. В формулировке появляются дополнительные ограничения, порой их очень трудно преодолеть. Второе: из одной и той же ситуации можно, вообще говоря, получить много разных мини-задач. Из ситуации «Требуется повысить эффективность создания нового ювелирного изделия» можно получить мини-задачи, относящиеся к разработке идеи нового изделия, изготовлению опытного образца, налаживанию массового производства, выполнению той или иной операции.

Одна из возможных мини-задач.

Задача 3.1. У художника возникла идея оригинального браслета, состоящего из множества тонких золотых цепочек. Образец был изготовлен и представлен членам художественного совета. Браслет понравился, кто-то даже сказал, что такой браслет не стыдно преподнести Аэлите… Цепочки были сплетены из граненой проволоки, при малейшем движении в них вспыхивали бесчисленные золотистые искры… Однако совет единодушно отказался принять изделие и рекомендовать его в серию. Да и сам художник понимал, что трудоемкость изготовления браслета чрезмерно велика. Все упиралось в сложность основной операции – пайки звеньев. Сплести золотую цепочку нетрудно, есть даже автоматы, превращающие проволоку в цепочку. Но существует закон: всякое изделие из драгоценного металла должно представлять собой нераздельное целое. Подлинность изделия, его неподдельность удостоверяются государственным пробирным клеймом – не ставить же клеймо на каждое звено цепочки! Вся цепочка должна быть единым изделием, каждое звено надо пропаять, замкнув его припоем. Как это сделать, если метр цепочки весит грамм и звеньев там множество, а зазоры в них едва видны?»

* * *

Эта книга рассказывает об основных идеях современной теории решения изобретательских задач. Логично в первых главах представить читателю главного героя книги – типичную изобретательскую задачу. Но их нет, типичных изобретательских задач! Есть ситуации, которые относятся к задачам примерно так, как куски железной руды относятся к подшипникам. Есть «задачи-призраки» – тупиковые формулировки, полученные неверным истолкованием исходной ситуации. Внешне «призраки» похожи на макси-задачи и мини-задачи: для такой-то цели надо придумать такой-то механизм. А потом, после многих безуспешных попыток, выясняется, что для достижения цели надо было искать совсем иной механизм. Да и сама цель нередко полностью меняется в ходе решения…В школе и вузе будущий инженер привыкает к тому, что условиям задачи следует безоговорочно доверять. Если в условиях сказано, что даны А и Б и надо найти X, это значит, что найти надо именно Х и что приведенные данные (А и Б) достоверны и вполне достаточны. В изобретательской задаче все иначе: в процессе решения может выясниться, что найти надо не X, a Y и для этого нужны не А и Б, а В и Г. Поэтому первые встречи с изобретательскими задачами порождают недоумение и неуверенность в том, правильно ли они сформулированы, конкретно ли поставлены и т. д. На самом деле правильно сформулированных изобретательских задач не бывает. Если абсолютно правильно сформулировать изобретательскую задачу, она перестанет быть задачей: ее решение сделается очевидным или же будет ясно, что задача не поддается решению при имеющемся уровне науки и техники.

Мы будем использовать привычный термин «задача», помня при этом, что «задача» может означать и «ситуация», и «тупиковая задача», и «макси-задача», и «мини-задача». Умение видеть «кто есть кто» придет постепенно – по мере знакомства с ТРИЗ.

* * *

Вернемся к задаче 1.1 (перевозка жидкого шлака). Разумеется, это не задача, а типичная изобретательская ситуация. Причем такая ситуация, в которой нет требований об усовершенствовании конкретных показателей, создании определенных машин и механизмов. Именно это делает формулировку ситуации корректной – в той мере, в какой это возможно для изобретательской ситуации.Обычно ситуацию произвольно переводят в задачу, привязывая к наиболее «больному месту». В данном случае это – выбивка затвердевшего шлака из ковшей – тяжелая и малопроизводительная работа, осуществляемая вручную. Ситуацию можно перевести в конкретную задачу: надо механизировать выбивку твердого шлака. Однако нет никакой уверенности в том, что решение полученной задачи существенно улучшит исходную общую ситуацию. Более того, нет гарантии, что эта формулировка не ведет в тупик.

Ситуация со шлаком была предложена в разное время трем группам инженеров – до начала обучения теории решения изобретательских задач. В ходе обсуждения свободно выдвигались различные идеи, никакой определенной процедуры поиска решения не было. Единственное условие состояло в том, что после обсуждения нужно назвать идею, рекомендуемую в первую очередь. Ниже приведены итоги эксперимента.

Идеи, рекомендуемые группами, относятся к разным иерархическим уровням. Изменение конструкции пробивного устройства – это частичное изменение одной из небольших систем. Применение крышки требует введения новой системы, обеспечивающей ее подъем и опускание. Наконец, переработка шлака без перевозки затрагивает всю систему утилизации шлака.

* * *

Системная природа техники осложняет решение задач и в тех случаях, когда объект, подлежащий изменению, выбран правильно и точно. Всякое изменение выбранного объекта сказывается, чаще всего отрицательно, на других объектах, на надсистеме, в которую входит объект, и на подсистемах, из которых он состоит. Возникают технические противоречия: выигрыш в одном сопровождается проигрышем в чем-то другом. Поэтому для решения изобретательской задачи недостаточно улучшить ту или иную характеристику объекта; необходимо, чтобы это улучшение не сопровождалось ухудшением других характеристик.Обязательный признак изобретения – преодоление противоречия. Но с позиций юридических изобретениями признаются и многие конструкторские, и даже просто технические решения. Например, по авторскому свидетельству 427423 задача определения давления газа внутри лампы накаливания решена так: лампу разбивают, газ выпускают в мерный сосуд и измеряют давление. Чтобы точно проконтролировать давление газа в партии изготовленных ламп, надо разбить как можно больше ламп (в идеале – все лампы), а чтобы сохранить лампы, их, естественно, не надо бить (в идеале необходимо, чтобы уцелели все лампы). Противоречие не устранено, налицо даже не конструкторское, а тривиальное техническое решение. Однако юридически оно признано изобретением.

На такого рода «неизобретательские изобретения» выдается значительная часть патентов и авторских свидетельств.

Задача 3.2. При обогащении руды исходный продукт подают в наполненную жидкостью открытую цилиндрическую камеру. Жидкость вспенивают, а пена, несущая частицы руды, перехлестывает через край камеры. Для снятия пены используют лопастное устройство, расположенное под камерой: вращаясь, лопасти смахивают пену. При этом лопасти постепенно раскручивают и жидкость в камере, а это затрудняет отделение руды от пустой породы.

Как предотвратить вращение жидкости в камере, не мешая лопастям смахивать пену?

Задача решается весьма тривиально: флотационную камеру снабжают несколькими радиальными перегородками. Эти перегородки не дают жидкости вращаться, но не мешают лопастям смахивать пену под камерой. На такое решение 39 (!) авторов получили а.с. 439316.

Патентная охрана «неизобретательских изобретений» обусловлена причинами исторического и экономического характера. Патентное право начиналось с выдачи привилегий на торговлю тем или иным видом товара. Цель состояла в создании условий, обеспечивающих получение прибыли от торговли, а совсем не в регистрации творческих достижений. И до сих пор в патентном праве на первом месте стоят коммерческие интересы. Так, во многих странах в выдаче патента будет отказано, если суть изобретения, хотя бы и гениального, изложена в статье или книге до подачи заявки. Мотивируется это тем, что предприниматели уже после публикации могли вложить средства в реализацию изобретения, выдача патента обесценила бы эти капиталовложения. Интересно отметить, что при выдаче диплома на открытия, когда нет необходимости защищать чьи-то коммерческие интересы, предварительная публикация не только не возбраняется, но, напротив, является обязательной.

Идея о том, что изобретениями следует считать только те решения, которые обеспечивают устранение технических противоречий (ТП), впервые выдвинута сравнительно недавно, в 50-х годах[13]. В последнее время эта идея попала в поле зрения патентоведов и начала находить применение в практике работы некоторых экспертов[14].

* * *

В ТРИЗ принято делить задачи на пять уровней.Первый уровень. Решение таких задач не связано с устранением технических противоречий и приводит к мельчайшим изобретениям («неизобретательские изобретения»). Задача первого уровня и средства ее решения лежат в пределах одной профессии, решение задачи под силу каждому специалисту. Объект задачи указан точно и правильно. Вариантов изменений мало, обычно не более десяти. Сами изменения локальны: незначительно перестраивая объект, они не отражаются на иерархии систем.

Задача 3.3. На речных судах мачты состоят из двух частей: неподвижная часть (стандерс) шарнирно соединена с подвижной (стойкой). При прохождении под мостом стойку опускают, а потом, когда мост останется позади, вновь поднимают. Весит стойка немало, поднимать и опускать ее сложно. Возникает задача, как упростить подъем-спуск стойки?

Задача предельно простая: «Есть шлагбаум. Поднимать и опускать его подвижную часть трудно. Как быть?» Еще на заре «шлагбаумостроения» где-нибудь в Древнем Египте или Древнем Риме знали: подвижная часть хорошего шлагбаума должна быть уравновешена. Если на корабле трудно поднимать стойку, значит, мачта – плохой шлагбаум, неуравновешенный. Надо заменить его хорошим, уравновешенным. За это «новшество» трем авторам в 1984 г. нашей эры выдано а.с. 1070055: «Судовая заваливающаяся мачта, содержащая стойку, прикрепленную с помощью опорного шарнира к стандерсу, отличающаяся тем, что, с целью упрощения конструкции, опорный шарнир расположен в центре тяжести стойки…»

Задача 3.4. Предположим, речное судно снабжено заваливающейся мачтой со стойкой длиной 6 м. На судне установили дополнительное палубное оборудование. Как теперь опускать стойку мачты, если свободного пространства (по горизонтали) осталось всего 3 м?

Ответ очевиден: надо поставить еще один шарнир, чтобы складывать верхнюю часть стойки. В формуле изобретения по а.с. 973407 (тоже три автора!) это звучит почти торжественно. «Судовая мачта, содержащая неподвижное основание, к которому шарнирно прикреплена поворотная часть… отличающаяся тем, что, с целью уменьшения вылета мачты при заваливании ее поворотной части и сохранения при этом работоспособности судового оборудования, верхний участок шарнирно соединен с поворотной частью мачты…»

Может быть, размахнуться, разделить стойку на звенья и установить много шарниров? Есть и такое изобретение: а.с. 1082673, выдано в 1984 г. Стойка складывается, как плотницкая линейка…

Я предложил задачу 3.4 читателям «Пионерской правды» (условия напечатаны в номере от 4 мая 1985 г.). Прибыло 5272 письма от учащихся второго – седьмого классов; правильных отве– тов 4570…

Задача 3.5. Некоторые сельскохозяйственные объекты окружают забором, выполненным из железобетонных стоек. Иногда часть забора надо опустить. Для этого каждая стойка снабжена шарниром. Но стойки тяжелые, опускать-поднимать их сложно. Как быть?

Читатель, надо полагать, решит эту задачу, еще не дочитав условий. А.с. 965404, два пункта формулы:

«1. Стойка для искусственной изгороди, содержащая основание, шарнирно соединенный с ним столбик с механизмом его подъема в вертикальное положение, отличающаяся тем, что, с целью упрощения конструкции, механизм подъема столбика выполнен в виде противовеса, размещенного на нижнем конце столбика под шарниром.

2. Стойка по п. 1, отличающаяся тем, что противовес выполнен в виде прилива, например из бетона или чугуна».

Восхищает глубокая мудрость второго пункта; противовес сделан не из драгоценного черного дерева или, скажем, платины, а экономно – из бетона и чугуна…

Задача 3.6. В трубе движется жидкость. Для очистки жидкости на первых циклах нужен керамический фильтр. Выполнен он в виде плоского круглого диска. После очистки жидкости фильтр бесполезно увеличивает гидравлическое сопротивление системы. Ваше предложение?

Эту задачу решала группа из 18 инженеров. Каждый работал отдельно, причем испытуемые были предупреждены, что необходимо записывать все варианты, возникающие по ходу решения. Всего (во всех записях) оказалось шесть вариантов, наибольшее их число в одной работе – три. Во всех записях был контрольный ответ: после окончания фильтрации надо поворачивать диск плоскостью вдоль течения. Типичная задача первого уровня, хотя итог решения юридически считается вполне патентоспособным изобретением.

Второй уровень. Задачи с техническими противоречиями, легко преодолеваемыми с помощью способов, известных применительно к родственным системам. Например, задача, относящаяся к токарным станкам, решена приемом, уже используемым в станках фрезерных или сверлильных. Меняется (да и то частично) только один элемент системы. Ответы на задачи второго уровня – мелкие изобретения. Для получения ответа обычно приходится рассмотреть несколько десятков вариантов решения.

Задача 3.7. В трубе, по которой движется газ, установлена поворотная заслонка. Иногда температура газа неконтролируемо меняется (повышается на 20–30 °С). С повышением температуры уменьшается плотность газа, падает количество газа, проходящего через трубу в единицу времени. Нужно обеспечить постоянный расход газа (для каждого угла поворота заслонки).

Задача была предложена той же группе испытуемых. Максимальное время на решение – 42 мин, всего выдвинуто разных вариантов – 26, наибольшее количество вариантов в одной записи – 12. На контрольный ответ вышли только шесть инженеров (а.с. 344199): «Дроссельная заслонка с поворотным диском, закрепленным на оси, отличающаяся тем, что, с целью компенсации изменения расхода газа в зависимости от температуры, в диске выполнено сквозное отверстие, и на диске установлен биметаллический чувствительный элемент, перекрывающий отверстие». Анализ вариантов показал, что сначала почти все (15 человек из 18) пытались идти наиболее очевидным путем: предлагали измерять температуру и регулировать положение заслонки в зависимости от изменения температуры. Это решение явно противоречило условиям задачи (изменение температуры неконтролируемо) и конструктивно оказывалось довольно сложным. Возникла вторая серия идей: использовать для саморегулирования тепловое расширение. Но тепловое расширение характеризуется малым изменением размеров при сравнительно больших перепадах температуры. Выгоднее использовать биметаллические пластины, способные значительно менять свою форму (изгиб) даже при небольших колебаниях температуры.

Третий уровень. Противоречие и способ его преодоления находятся в пределах одной науки, т. е. механическая задача решается механически, химическая задача – химически. Полностью меняется один из элементов системы, частично меняются другие элементы. Количество вариантов, рассматриваемых в процессе решения, измеряется сотнями. В итоге – добротное среднее изобретение.

Задача 3.8. Существует специальный вид фотографирования с использованием взрывного затвора: с помощью сильного электрического заряда уничтожают шторку, перекрывающую путь световому потоку. Решено было использовать этот принцип при киносъемке. Но киносъемка требует непрерывности, надо снимать один кадр за другим. Возникает проблема: каким образом быстро менять шторку, уничтоженную взрывом?

В одном из экспериментов эту задачу решала группа в 14 человек. Время, затраченное на решение, от 2 до 3 часов, в записях много одинаковых вариантов (в одной записи – 22 варианта – и нет правильного ответа). Большинство предложений связано с различными способами замены одной «взорванной» шторки другой. Многие идеи выходят за рамки ограничений, поставленных условиями задачи (вместо сохранения взрывного затвора предлагают различные механические затворы). Контрольный ответ – а.с. 163487: «Способ перекрытия светового пучка с использованием взрывного затвора, например при скоростной киносъемке, отличающийся тем, что, с целью многократного использования одного и того же прерывателя светового пучка, взрыв и искровой разряд производят в жидкости, помещенной между двумя защитными стеклами так, чтобы ее свободная поверхность в спокойном состоянии касалась светового канала оптической системы». В записях двух инженеров есть приближение к контрольному ответу: предложено заранее сломать и измельчить шторку, т. е. сделать шторку из порошка.

Четвертый уровень. Синтезируется новая техническая система. Поскольку эта система не содержит технических противоречий, иногда создается впечатление, что изобретение сделано без преодоления ТП. На самом же деле ТП было, однако относилось оно к прототипу – старой технической системе. В задачах четвертого уровня противоречия устраняются средствами, подчас далеко выходящими за пределы науки, к которой относится задача (например, механическая задача решается химически). Число вариантов, среди которых «прячется» правильный ответ, измеряется тысячами и даже десятками тысяч. В итоге – крупное изобретение. Нередко найденный принцип является «ключом» к решению других задач второго – четвертого уровней.