Страница:

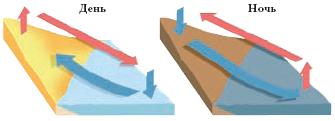

БРИЗ, ветер на берегах морей, крупных озёр и водохранилищ, меняющий направление на противоположное дважды в сутки. Днём бриз дует с более холодной воды на нагретую сушу, компенсируя восходящие потоки над более тёплой поверхностью. Ночью восходящие потоки формируются над более тёплой водой, и с суши на воду устремляется компенсирующий поток воздуха. Бризы ощущаются на значительном расстоянии от берега, иногда до нескольких десятков километров. Особенно они развиты летом в антициклоне, т. е. в условиях, благоприятных для нагрева суши днём и охлаждения ночью.

БРИСТÓЛЬСКИЙ ЗАЛИ́В, в Атлантическом океане, у юго-западных берегов Великобритании. Омывает п-ов Корнуолл. Вдаётся в сушу на 230 км, шир. у входа 126 км, глуб. до 50 м. Берега сильно изрезаны, в тыловой части залив переходит в эстуарий р. Северн. Приливы полусуточные, до 14,4 м. Осн. порты: Бристоль (соединён каналом с Лондоном), Кардифф, Ньюпорт.

БРИСТÓЛЬСКИЙ ЗАЛИ́В, в Беринговом море, у юго-западных берегов Аляски. Шир. у входа 480 км, глуб. 27–84 м. С ноября по март – апрель покрыт плавучими льдами. Приливы неправильные полусуточные, до 3,7 м. Рыболовство (треска, камбала и др.).

БРИТÁНСКИЕ ОСТРОВÁ, группа островов в Европе, между Северным морем и Атлантическим океаном. Общая пл. св. 325 тыс. км². От материка отделены проливами Па-де-Кале, Ла-Манш и Сев. морем. Включают два крупных о-ва: Великобритания и Ирландия, несколько архипелагов: Гебридские, Оркнейские, Шетландские о-ва, а также ряд более мелких о-вов: Англси, Арран, Мэн и др. На Британских о-вах расположены государства Великобритания и Ирландия.

БРУСИ́ЛОВ Георгий Львович (1884–1914 или 1915), российский военный моряк, исследователь Арктики. В 1910–11 гг. участвовал в гидрографической экспедиции по Чукотскому и Восточно-Сибирскому морям на ледокольных транспортах «Таймыр» и «Зайгач». С целью покорения Сев. морского пути с З. на В. в 1912 г. возглавил экспедицию на парусно-паровой шхуне «Святая Анна». У зап. побережья п-ова Ямал её затёрли льды, и она начала дрейфовать на С. Вырваться из ледового плена летом 1913 г. судну не удалось. Во время самого длительного в истории российских арктических исследований дрейфа (1575 км за полтора года) экспедиция Брусилова проводила метеорологические наблюдения, замеры глубин, изучала течения и ледовый режим в сев. части Карского моря, до того времени полностью неизвестной науке. В апреле 1914 г., когда «Святая Анна» находилась у 83° с. ш. и 60° в. д., с согласия Брусилова шхуну покинула группа штурмана В. И. Альбанова, чтобы доставить на землю материалы экспедиции, давшие возможность охарактеризовать подводный рельеф исследованной акватории и выявить меридиональную впадину на дне дл. ок. 500 км (жёлоб Святой Анны). Шхуна с Брусиловым, сестрой милосердия Е. Жданко, первой женщиной – участницей высокоширотного дрейфа, и 11 членами экипажа пропала бесследно. Именем Брусилова названы ледниковый купол в архипелаге Земля Франца-Иосифа и скалистые вершины (нунатаки) в горах Принс-Чарлз (Антарктида).

БУ-АЗЗÉР, месторождение кобальта, находится в центральной части горного массива Антиатлас, на юге Марокко. Запасы кобальта составляют десятки тыс. т, ср. содержание в рудах 1–2 %. Разработка велась в 1932–82 гг. подземным способом, возобновлена в 1991 г.

БУГЕНВИ́ЛЬ, вулканический остров в Тихом океане, самый крупный в группе Соломоновых островов, входит в состав государства Папуа – Новая Гвинея. Открыт в 1768 г., позже назван в честь французского мореплавателя Л. А. Бугенвиля. Пл. 10 тыс. км², выс. до 2743 м (вулкан Балби). Покрыт влажными тропическими лесами. Месторождение меди. Тропическое земледелие (кокосовая пальма, бананы, какао). Гл. город – Киета.

БУДЫ́КО Михаил Иванович (1920–2001), геофизик и географ. Академик РАН. Работал в Гл. геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова и в Гос. гидрологическом институте. Внёс значительный вклад в физическую климатологию, биоклиматологию, актинометрию. Совместно с академиком А. А. Григорьевым сформулировал периодический закон географической зональности.

БУ́КОВЫЕ ЛЕСÁ (букняк, бучина), летне-зелёные широколиственные леса. Распространены в Европе, Сев. Америке и Вост. Азии. В России встречаются в горах Сев. Кавказа (бук восточный) и в Калининградской обл. (бук лесной). Бук – стройное дерево, вырастающее до 40 м и более, диам. ствола достигает 2 м. Мощная, густая крона почти не пропускает солнечный свет, поэтому в чистых буковых лесах подлесок обычно отсутствует, а травянистый ярус очень беден. Хорошо развиваются лишь те виды растений, которые успевают пройти свой жизненный цикл до полного распускания листвы (пролеска, сочевичник, ясменник). Покрывающие склоны гор буковые леса играют большую почвозащитную, водорегулирующую и природоохранную роль.

БУРЕИ́НСКИЙ У́ГОЛЬНЫЙ БАССÉЙН, в Хабаровском крае, в бассейне реки Бурея. Пл. 6 тыс. км². Известен с 1844 г., разрабатывается с 1939 г. Общие запасы угля св. 10 млрд. т. Угли гумусовые, каменные, высокозольные, малосернистые, в осн. энергетические. Часть из них пригодна для производства формованного кокса. Прогнозные ресурсы 9,6 млрд. т. Разработка ведётся на Ургальском месторождении (до 2 млн. т в год).

БУРЕЯ́, река на Дальнем Востоке (Хабаровский кр.), левый приток Амура. Образуется слиянием Левой и Правой Буреи, истоки которых находятся на хр. Дуссе-Алинь и Эзоп. В верхнем течении горная река, в нижнем протекает по Зейско-Буреинской равнине. Дл. от истока Правой Буреи 739 км, пл. водосбора 70,7 тыс. км². Осн. притоки: Ниман, Туюн (справа); Ургал, Тырма (слева). Ср. расход воды у села Каменка 918 м³/с, макс. св. 7300 м³/с. Питание в осн. дождевое. Часты высокие наводнения. Судоходство в нижнем течении. Лесосплав. Буреинская ГЭС.

БУ́РЫЕ ЛЕСНЫ́Е ПÓЧВЫ, см. Почвы смешанных и широколиственных лесов.

БУ́РЫЕ ПОЛУПУСТЫ́ННЫЕ ПÓЧВЫ, см. Почвы умеренных степей и пустынь.

БУ́РЫЙ У́ГОЛЬ, горючее полезное ископаемое растительного происхождения, переходная форма от торфа к каменному углю. Цвет от светло-жёлтого до чёрного, плотность 1200–1500 кг/м³. Содержание углерода в органической массе 64–75 %. Различают мягкие, землистые, матовые, лигнитовые, плотные (блестящие) разновидности. Осн. бассейны России: Канско-Ачинский, Иркутский, Южно-Уральский, Челябинский, Ленский, Подмосковный, месторождения Д. Востока. Осн. бассейны за рубежом: Днепровский (Украина), Тургайский, Майкюбенский (Казахстан), Ангрен (Узбекистан), Нижнерейнский (Германия), Форт-Юнион, Миссисипский (США), Латроб-Велли (Австралия). Бурые угли используются в энергетике для пылевидного сжигания, как бытовое топливо, в меньшей степени для брикетирования, газификации, полукоксования, производства углещелочных реагентов, горного воска, синтетического жидкого топлива, получения германия и др. редких элементов. Мировые ресурсы бурого угля 4,9 трлн. т. Ежегодная добыча в России 75 млн. т, в мире – 1,0 млрд. т.

БУТАКÓВ Алексей Иванович (1816–1869), российский гидрограф, контр-адмирал (1867), кругосветный мореплаватель (1840–42). В 1848–49 гг., исследуя Аральское море, нанёс на карту не менее 1000 км береговой черты, провёл гидрографические работы. В его центр. части, у 45° с. ш., открыл и обследовал группу «Царских» о-вов (теперь о-ва Возрождения, слившиеся в один), а к Ю. от них – два островка, превратившихся в единый о. Лазарева. Составил первую точную карту Аральского моря (изд. в 1850 г.). В 1855 г. выполнил опись р. Сырдарья; общая длина изученного течения реки составила 1600 км. В честь Бутакова названы залив (Аральское море, сев. берег) и мыс на одном из островков (там же).

БУ́ТИЯ, залив Северного Ледовитого океана, в Канадском Арктическом архипелаге, между полуостровом Бутия и островом Баффинова Земля. Дл. 518 км, шир. до 220 км, глуб. до 200 м. Частично освобождается ото льда в августе.

БУШВÉЛЬДСКИЙ ХРОМИТОНÓСНЫЙ МАССИ́В, в ЮАР. Разрабатывается с нач. 20 в.; запасы хромита составляют ок. 2 млрд. т со ср. содержанием Cr₂O₃ – 45 %; в последнюю четверть 20 в. ежегодная добыча руды составляла 3–5 млн. т. Хромиты сосредоточены в двух горизонтах критической зоны протяжённостью 110–160 км. В их пределах установлено 27 хромитовых пластов. Центр – г. Иоханнесбург.

БЫРРÁНГА, горы на полуострове Таймыр, в Красноярском крае. Простираются на 1100 км от бас. р. Пясины до вост. побережья п-ова. Сложены гл. обр. песчаниками с интрузиями траппов, поднимаются до выс. 1146 м. Представляют собой кулисообразные хребты, расчленённые глубокими долинами; полого спускаются к побережью Сев. Ледовитого океана и круто обрываются к оз. Таймыр. В высокогорье встречаются ледники общей пл. ок. 30 км². Каменистая тундра и арктическая горная пустыня.

БЭР Карл Максимович (Карл Эрнст) (1792–1876), русский естествоиспытатель, эмбриолог. Почётный член Петербургской АН. Один из создателей Русского географического общества. Участник экспедиций на Новую Землю (1837) и на Каспийское море (1853–56). В 1857 г. сформулировал положение о подмыве правых берегов рек в Сев. полушарии и левых – в Южном, вошедшее в литературу под названием закона Бэра. Имя Бэра носит мыс на Новой Земле и остров в Таймырском заливе; в качестве термина вошло название Бэровские бугры в Прикаспийской низменности.

БЭ́РА ЗАКÓН, положение, согласно которому реки, текущие в направлении меридиана, в Северном полушарии смещают русло вправо (подмывают правый берег), а в Южном – влево (подмывают левый берег). Сформулировано К. М. Бэром в 1857 г., связавшим это явление с вращением Земли вокруг своей оси. Известно, что тело, движущееся поступательно во вращающейся системе, испытывает ускорение Кориолиса. На экваторе оно равно нулю. Наибольшие его значения у полюсов. Поэтому закон Бэра сильнее проявляется в средних и высоких широтах. Эффект закона Бэра прямо пропорционален массе движущейся воды, поэтому наиболее выражен на таких крупных реках, как Волга, Днепр, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Дунай и Нил, которые на многих участках имеют высокий правый и низкий левый берег. В долинах малых рек эта закономерность практически не проявляется.

БЭРД, Бёрд (Byrd) Ричард Эвелин (1888–1957), американский летчик, контр-адмирал, исследователь Антарктиды, национальный герой США. В 1924 г. выполнил ряд рейсов над Гренландией. В мае 1926 г. первым совершил перелёт со Шпицбергена на Сев. полюс и обратно, выяснив, что никакой суши между ними нет. Руководил четырьмя антарктическими экспедициями. В первой (1928–30) с самолёта открыл плато Рок-феллер, залив Салзбергер и Землю Мери Бэрд, первым в мире пролетел над Юж. полюсом. Во второй экспедиции (1933–35) исследовал побережье Земли Мери Бэрд и установил, что в секторе 148–160° з. д. берег Зап. Антарктиды находится на 60–360 км южнее, чем считали ранее. В 1934 г. обнаружил горы Хорлик (часть Трансантарктических гор) и Берег Рупперта. В третьей экспедиции (1939–41) с воздуха открыл ок. 2000 км береговой черты Зап. Антарктиды с берегами Хоббса, Уолгрина и Эйтса и отрезок Трансантарктических гор дл. почти 600 км. В четвёртой экспедиции (1946–47) были осмотрены 1000 км берегов Зап. и 2700 км Вост. Антарктиды, выполнена аэрофотосъёмка ок. 18 тыс. км прибрежной полосы материка, открыт оазис Бангера. В честь Бэрда названы подлёдный бас., два ледника и научная станция в Антарктиде.

В

ВАВИ́ЛОВ Николай Иванович (1887–1943), биолог, генетик, географ. Академик АН СССР, первый президент Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина, президент Всесоюзного географического общества (1931–40). В области географии изучал географическое распространение культурных растений. С этой целью организовал ботанико-агрономические экспедиции в отдалённые р-ны России и в различные регионы земного шара (Средиземноморье, Сев. Африка, Сев. и Юж. Америка). Участники экспедиций посетили 60 стран мира и собрали уникальную коллекцию семенного материала (хранится в Санкт-Петербурге). На основе его изучения Вавилов выделил географические центры происхождения культурных растений. Автор многочисленных трудов, ставших достоянием мировой науки. В 1940 г. по несправедливому обвинению был арестован и приговорён к расстрелу. Умер в тюрьме.

Н.И. Вавилов

Н.И. Вавилов

ВÁДИ, арабское название сухих или с временными водотоками долин и русел в пустынях Северной Африки. Обычно имеют крутые, обрывистые борта, плоское днище с ветвящейся сетью русел и разделяющих их песчано-галечных гряд. Сток по этим формам осуществляется только во время выпадения атм. осадков и может носить катастрофический характер, особенно если верховья вади расположены в горах. В сухие сезоны ветер выдувает из вади мелкозём и песок и обрабатывает отвесные борта сухих долин, создавая порой причудливые формы в виде башен, столбов, фигур, напоминающих сказочных животных и чудовищ. Вади достигают в длину многих десятков и даже сотен километров. Бо́льшая часть крупных вади образовалась в древние влажные эпохи, когда пустыни были менее засушливыми. В других пустынях аналогичные формы имеют иные народные названия: в Ср. Азии – сай, в Монголии – сайр, в пустынях Сев. Америки – крик или арройо.

ВАЙГÁЧ, остров на границе Баренцева и Карского морей, в составе Ненецкого автономного округа (Россия). Отделён от материка проливом Югорский Шар, а от Южного острова архипелага Новая Земля – проливом Карские Ворота. Пл. ок. 3,4 тыс. км². Поверхность равнинная, в центр. части две параллельные гряды увалов выс. до 170 м. Ср. тем-ра февраля –20 °C, июня – ок. 5 °C. Короткие реки изобилуют порогами и водопадами, много озёр и болот. Арктическая тундра. Посёлки Вайгач, Долгая Губа (на С.), Варнек (на Ю.). Полярная станция (с 1950 г.).

ВАЙÓМИНГ, уранорудная провинция в США (штаты Вайоминг и Южная Дакота). Запасы в каждом из 7 рудных р-нов составляют несколько десятков тысяч тонн урана. Руды содержат также ванадий и селен. Разработка месторождений ведётся с нач. 1950-х гг.

ВАЛАÁМСКИЕ ОСТРОВÁ, архипелаг в северо-западной части Ладожского озера. Состоит из о. Валаам (пл. 28 км²) и более мелких о-вов. Общая пл. 36 км², выс. до 70 м. Берега сильно изрезаны (шхеры). Хвойные леса. В 12 в. о-ва принадлежали Новгороду; в нач. 17 в. захвачены шведами; с нач. 18 в. вошли в состав России. С 1918 г. в составе Финляндии, в 1940 г. возвращены СССР. На о. Валаам – ансамбль Валаамского (Спасо-Преображенского) монастыря (основан в 14 в.): собор, колокольня, надвратная церковь Петра и Павла, Успенская церковь, кельи, гостиница (все 19 в.); постройки т. н. Белого и Красного скитов (19 – нач. 20 в.). Памятник морякам Ладожской военной флотилии (1975). Туризм.

Валаамские острова. Никольский скит

Валаамские острова. Никольский скит

ВАЛАНСЬÉНСКИЙ БАССÉЙН, самый крупный во Франции по промышленному значению и запасам угля. Расположен в сев. части страны, пл. ок. 1 тыс. км². Входит в зап. часть Франко-Бельгийского бассейна. Тянется узкой полосой дл. св. 100 км и шир. 10–15 км, на В. продолжается в Бельгии (Льежский бас.). Разделяется на две части: западную – бас. Па-де-Кале и восточную – бас. Нор. Разрабатывался до 1991 г. шахтами, пласты на больших (до 800–1000 м) глуб. характеризуются высокой газообильностью. Причина прекращения добычи угля – сложные условия эксплуатации, высокая газоносность и небольшая мощность угольных пластов. Запасы бас. (действительные и вероятные) до глуб. 1200 м составляют 1,62 млрд. т, до глуб. 1800 м (с перспективными) – 4,59 млрд. т.

ВАЛДÁЙСКАЯ ВОЗВЫ́ШЕННОСТЬ (Валдай), на северо-западе Восточно-Европейской равнины, в основном в пределах Тверской и Новгородской, частично в Псковской и Смоленской обл. Протяжённость с С. на Ю. более 400 км, с З. на В. до 200 км. Основание составляют известняки, мергели и глины каменноугольной системы. На них неровным плащом залегают рыхлые четвертичные отложения, гл. обр. морена Валдайского оледенения, в краевой части которого в кон. плейстоцена и была сформирована возвышенность. Местные пески, щебень и глины используются как строительный материал. Выделяется несколько частей с самостоятельными названиями: Воробьёвы горы на З., Бельская гряда на Ю., Осташковская и Вышневолоцкая гряды в центр. части и ряд других. На С. имеет продолжение в виде Тихвинской, Мегорской гряд и Вепсовской возвышенности, которые иногда включают в состав Валдайской возвышенности. С С.-З. ограничена крутым уступом, спускающимся к Приильменской низменности. Абс. высоты от 150 до 250 м, макс. до 346 м. Пологохолмистый и грядовый рельеф в сочетании с крупными понижениями и глубокими речными долинами. Климат умеренно континентальный, с повышенным (до 800 мм в год и более) количеством осадков. Возвышенность образует гл. водораздел европейской части России, с которого берут нач. Волга, Днепр, Зап. Двина, Ловать и др. реки. Много озёр, в т. ч. крупных: Селигер, Верхневолжские (Пено, Вселуг, Волго). Сильно заболочена. Преобладают леса, в осн. хвойные, на Ю. смешанные, в р-нах старых вырубок вторичные мелколиственные. Природа охраняется в Центрально-лесном заповеднике и Валдайском нац. парке. Туристов особенно привлекают живописные берега озёр и рек, наиболее популярны водные маршруты, в их числе «Верхневолжская кругосветка».

Валдайская возвышенность. Вечерний пейзаж

Валдайская возвышенность. Вечерний пейзаж

ВАЛИХÁНОВ Чокан Чингисович (1835–1865), казахский просветитель, путешественник, фольклорист, исследователь истории и культуры народов Средней Азии, Казахстана и Западного Китая. Наиболее известные труды: «Киргизы» (1858) и «Очерки Джунгарии» (1861). Получил образование в России. Совершил путешествие в Кашгар (1858) и др. В походах собирал материалы по истории, этнографии и географии, записывал предания, легенды и сказания народов, скупал древности и старые рукописи. Большое влияние на формирование Валиханова как учёного и личности оказал выдающийся русский географ и путешественник П. П. Семёнов-Тян-Шанский. Высокие душевные качества Валиханова отмечали Ф. М. Достоевский и Г. Н. Потанин.

Ч.Ч. Валиханов

Ч.Ч. Валиханов

ВАЛОВÓЙ ВНУ́ТРЕННИЙ ПРОДУ́КТ (ВВП), статистический показатель, характеризующий результаты экономической деятельности страны за определённый период (обычно за год). Отражает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведённых (оказанных) субъектами хоз. деятельности, расположенными на тер. страны, независимо от их принадлежности своим гражданам (резидентам) или иностранцам (нерезидентам). Различают номинальный ВВП (в текущих ценах) и реальный ВВП (с учётом изменения цен). Показатель ВВП в расчёте на душу населения широко применяется для характеристики уровня экономического развития страны (региона) и для международных сопоставлений. Валовой национальный продукт (ВНП) рассчитывается как ВВП плюс разница (сальдо) между доходами, поступившими в страну от собственности её граждан за рубежом, и доходами иностранцев, переведёнными из данной страны за границу.

ВАН (древние названия: Арджиш, Тиррих, Тоспитис, Хилат), бессточное солёное озеро в Турции, на юге Армянского нагорья. Расположено на выс. 1646 м. Пл. 3,7 тыс. км², макс. шир. 119 км, макс. глуб. 145 м. Впадина тектонического происхождения, треугольной формы. Озеро образовалось в результате извержения вулканов Немрут и Сюпхан. Впадает несколько рек, осн. приток – р. Карасу. Сезонные колебания уровня – 0,5 м. Наивысшие уровни в июле. Вода слабо минерализована, не пригодна для питьевых целей и орошения. Зимой мелководная сев. часть озера замерзает. Добыча соли; рыболовство. Регулярное пассажирское судоходство между прибрежными городами. Паромная переправа на ж.-д. линии Анкара – Тебриз. У вост. побережья – г. Ван.

ВАНÁДИЕВЫЕ РУ́ДЫ, природные минеральные образования, служащие сырьём для промышленного получения ванадия, широко используемого для легирования чугуна и стали, в цветной металлургии и химической промышленности. Гл. промышленный минерал ванадиевых руд – титаномагнетит с содержанием 0,3–10 % пентоксида ванадия (V₂O₅). Помимо этого, ванадий извлекается в качестве попутного компонента из уранованадиевых руд, фосфоритов, бокситов, нефти. Мировые запасы пентоксида ванадия составляют 60,3 млн. т; при этом бо́льшая часть их сосредоточена в магматических титаномагнетитовых месторождениях, которые обеспечивают 90 % добычи. Существенными источниками являются также россыпные титаномагнетитовые месторождения и ванадийсодержащие нефти и нефтебитумы. Ведущее место в мире по запасам ванадиевых руд занимает Россия, затем следуют Китай, ЮАР, Венесуэла, США. Крупнейшее в мире магматическое месторождение – Гусевогорское (на Урале) – заключает 8,2 млн. т V₂O₅ с содержанием 0,08–0,17 % ванадия. Добывают ванадий в осн. в 6 странах мира: в Китае, ЮАР, России, США, Новой Зеландии, Казахстане.

ВАНКУ́ВЕР (Vancouver) Джордж (1757–1798), английский мореплаватель, трижды обогнувший Землю, исследователь и один из первооткрывателей Северной Америки. Юнгой и гардемарином участвовал во втором и третьем кругосветных плаваниях Дж. Кука (1772–75, 1776–80). Своё третье кругосветное путешествие (1791–95), обессмертившее его имя, Ванкувер осуществил, руководя двумя судами. Он открыл бухту (позже там возник порт Албани, Юж. Австралия), о-ва Снэрс и Чатем, о. Рапа (Ю.-З. Тихого океана), бухту Пёрл-Харбор (Гавайские о-ва) и высочайший на планете (считая от дна океана) действующий вулкан Мауна-Лоа. В 1792–94 гг. с перерывами на две зимовки исследовал уникальное взморье Сев. Америки между 47 и 59° с. ш. с массой узких и длинных (до 150 км) фиордов и множеством прибрежных о-вов, разделённых сложной системой каналов и проливов. Среди открытых им географических объектов множество заливов (в т. ч. крупнейшая закрытая бухта мира Пьюджет-Саунд), фиордов и бухт, проливов, 26 о-вов, четыре архипелага, три хребта, два ледника. Он выяснил, что предполагавшегося в этом р-не прохода в Атлантику не существует. Ванкувер умер на 41-м году жизни, из которых 22 провёл на море. В его честь названо несколько сотен географических объектов, в т. ч. остров, бухта, город, хребет (Канада), озеро, мыс, гора и город (США), бухта (Новая Зеландия).

ВАНКУ́ВЕР, остров у западного побережья Северной Америки; территория Канады. Назван (1792) в честь английского мореплавателя Дж. Ванкувера. Пл. 32,2 тыс. км², выс. до 2200 м. Остров вытянут вдоль материкового берега и имеет горный рельеф. Построен асимметрично: зап. склон короткий и крутой, изрезан фиордами (живописные узкие и глубокие заливы с крутыми скальными стенами), имеющими разную ориентировку. Одни вытянуты вдоль берега и перпендикулярны ему (образуют т. н. конкордантную пару), другие ориентированы под острым углом к берегу и образуют дисконкордантную сеть фиордов. На В. к горам примыкает полоса низм., в пределах которой расположены осн. города и нас. пункты. Климат умеренный морской, с тёплым летом. Количество осадков от 100 до 2000 мм в год. Остров был полностью покрыт хвойными лесами, бо́льшая их часть сведена, но сохранились отдельные массивы, которые разрабатываются. В хоз. отношении осн. роль играет деревообрабатывающая промышленность, судостроение, добыча каменного угля и железной руды, рыболовство. Природа чрезвычайно живописна, привлекает туристов из Сев. Америки и др. континентов. Нац. парк Пасифик-Рим. Широко развит горный и водный туризм. Гл. город и порт – Виктория (адм. центр канадской провинции Британская Колумбия). Основан в качестве поста Компании Гудзонова залива в 1834 г. как Форт-Виктория в честь королевы Англии.

ВАРÉНИУС (Varenius) Бернхардус (1622–1650?), нидерландский географ. Автор «Всеобщей географии» (1650), в которой из системы знаний о Земле впервые выделил географию (общую и региональную). Варениус рассматривал географию как часть прикладной математики и доказывал её практическую ценность. Согласно его представлениям, география состояла из двух частей: общей географии, изучающей атмосферу, гидросферу и литосферу, и специальной, в которой рассматривались географические вопросы зарубежных стран. В 1672 г. вышло новое издание «Всеобщей географии» Варениуса, исправленное английским учёным Исааком Ньютоном. По мнению немецкого географа А. Геттнера, географический труд Варениуса по содержанию и по силе критики стоит гораздо выше географических трудов своих предшественников. Замечательный немецкий географ А. Гумбольдт в своём «Космосе» признал Варениуса основоположником современного сравнительного землеведения. По общему мнению европейских учёных – современников Варениуса, его труд представлял «самое лучшее и самое учёное изложение географии, которое внесло настоящую революцию в эту науку и совершенно изменило её задачи». В России «Всеобщая география» Варениуса была издана на русском языке по приказу Петра I в 1718 г.

ВАСЮГÁНСКАЯ РАВНИ́НА (Васюганье), южная часть Западно-Сибирской равнины. Расположена между Обью и Иртышом, на Ю. постепенно переходит в Барабинскую степь. Протяжённость с З. на В. более 500 км, с С. на Ю. до 400 км. Слагается мощными толщами кайнозойских и мезозойских отложений, которые содержат подземные воды, нефть и природный газ. Преобладающие выс. 100–150 м, высшая точка 166 м. Рельеф плоский, местами слегка волнистый. Широкие плоскодонные долины углублены на 20–40 м. Климат континентальный, с прохладным (16–18 °C) летом и холодной (ок. –22 °C) зимой. Равнина дренируется притоками Иртыша и Оби, среди которых выделяются Васюган и Тара. Мелкие озёра приурочены к междуречьям, представляющим собой заболоченные пространства с разрежёнными зарослями сосны. В относительно сухих местообитаниях произрастают пихтово-еловые леса с примесью сосны сибирской (кедра) – т. н. урманы. Слабозаселённая и почти не посещаемая туристами территория.

ВÁДИ, арабское название сухих или с временными водотоками долин и русел в пустынях Северной Африки. Обычно имеют крутые, обрывистые борта, плоское днище с ветвящейся сетью русел и разделяющих их песчано-галечных гряд. Сток по этим формам осуществляется только во время выпадения атм. осадков и может носить катастрофический характер, особенно если верховья вади расположены в горах. В сухие сезоны ветер выдувает из вади мелкозём и песок и обрабатывает отвесные борта сухих долин, создавая порой причудливые формы в виде башен, столбов, фигур, напоминающих сказочных животных и чудовищ. Вади достигают в длину многих десятков и даже сотен километров. Бо́льшая часть крупных вади образовалась в древние влажные эпохи, когда пустыни были менее засушливыми. В других пустынях аналогичные формы имеют иные народные названия: в Ср. Азии – сай, в Монголии – сайр, в пустынях Сев. Америки – крик или арройо.

ВАЙГÁЧ, остров на границе Баренцева и Карского морей, в составе Ненецкого автономного округа (Россия). Отделён от материка проливом Югорский Шар, а от Южного острова архипелага Новая Земля – проливом Карские Ворота. Пл. ок. 3,4 тыс. км². Поверхность равнинная, в центр. части две параллельные гряды увалов выс. до 170 м. Ср. тем-ра февраля –20 °C, июня – ок. 5 °C. Короткие реки изобилуют порогами и водопадами, много озёр и болот. Арктическая тундра. Посёлки Вайгач, Долгая Губа (на С.), Варнек (на Ю.). Полярная станция (с 1950 г.).

ВАЙÓМИНГ, уранорудная провинция в США (штаты Вайоминг и Южная Дакота). Запасы в каждом из 7 рудных р-нов составляют несколько десятков тысяч тонн урана. Руды содержат также ванадий и селен. Разработка месторождений ведётся с нач. 1950-х гг.

ВАЛАÁМСКИЕ ОСТРОВÁ, архипелаг в северо-западной части Ладожского озера. Состоит из о. Валаам (пл. 28 км²) и более мелких о-вов. Общая пл. 36 км², выс. до 70 м. Берега сильно изрезаны (шхеры). Хвойные леса. В 12 в. о-ва принадлежали Новгороду; в нач. 17 в. захвачены шведами; с нач. 18 в. вошли в состав России. С 1918 г. в составе Финляндии, в 1940 г. возвращены СССР. На о. Валаам – ансамбль Валаамского (Спасо-Преображенского) монастыря (основан в 14 в.): собор, колокольня, надвратная церковь Петра и Павла, Успенская церковь, кельи, гостиница (все 19 в.); постройки т. н. Белого и Красного скитов (19 – нач. 20 в.). Памятник морякам Ладожской военной флотилии (1975). Туризм.

ВАЛАНСЬÉНСКИЙ БАССÉЙН, самый крупный во Франции по промышленному значению и запасам угля. Расположен в сев. части страны, пл. ок. 1 тыс. км². Входит в зап. часть Франко-Бельгийского бассейна. Тянется узкой полосой дл. св. 100 км и шир. 10–15 км, на В. продолжается в Бельгии (Льежский бас.). Разделяется на две части: западную – бас. Па-де-Кале и восточную – бас. Нор. Разрабатывался до 1991 г. шахтами, пласты на больших (до 800–1000 м) глуб. характеризуются высокой газообильностью. Причина прекращения добычи угля – сложные условия эксплуатации, высокая газоносность и небольшая мощность угольных пластов. Запасы бас. (действительные и вероятные) до глуб. 1200 м составляют 1,62 млрд. т, до глуб. 1800 м (с перспективными) – 4,59 млрд. т.

ВАЛДÁЙСКАЯ ВОЗВЫ́ШЕННОСТЬ (Валдай), на северо-западе Восточно-Европейской равнины, в основном в пределах Тверской и Новгородской, частично в Псковской и Смоленской обл. Протяжённость с С. на Ю. более 400 км, с З. на В. до 200 км. Основание составляют известняки, мергели и глины каменноугольной системы. На них неровным плащом залегают рыхлые четвертичные отложения, гл. обр. морена Валдайского оледенения, в краевой части которого в кон. плейстоцена и была сформирована возвышенность. Местные пески, щебень и глины используются как строительный материал. Выделяется несколько частей с самостоятельными названиями: Воробьёвы горы на З., Бельская гряда на Ю., Осташковская и Вышневолоцкая гряды в центр. части и ряд других. На С. имеет продолжение в виде Тихвинской, Мегорской гряд и Вепсовской возвышенности, которые иногда включают в состав Валдайской возвышенности. С С.-З. ограничена крутым уступом, спускающимся к Приильменской низменности. Абс. высоты от 150 до 250 м, макс. до 346 м. Пологохолмистый и грядовый рельеф в сочетании с крупными понижениями и глубокими речными долинами. Климат умеренно континентальный, с повышенным (до 800 мм в год и более) количеством осадков. Возвышенность образует гл. водораздел европейской части России, с которого берут нач. Волга, Днепр, Зап. Двина, Ловать и др. реки. Много озёр, в т. ч. крупных: Селигер, Верхневолжские (Пено, Вселуг, Волго). Сильно заболочена. Преобладают леса, в осн. хвойные, на Ю. смешанные, в р-нах старых вырубок вторичные мелколиственные. Природа охраняется в Центрально-лесном заповеднике и Валдайском нац. парке. Туристов особенно привлекают живописные берега озёр и рек, наиболее популярны водные маршруты, в их числе «Верхневолжская кругосветка».

ВАЛИХÁНОВ Чокан Чингисович (1835–1865), казахский просветитель, путешественник, фольклорист, исследователь истории и культуры народов Средней Азии, Казахстана и Западного Китая. Наиболее известные труды: «Киргизы» (1858) и «Очерки Джунгарии» (1861). Получил образование в России. Совершил путешествие в Кашгар (1858) и др. В походах собирал материалы по истории, этнографии и географии, записывал предания, легенды и сказания народов, скупал древности и старые рукописи. Большое влияние на формирование Валиханова как учёного и личности оказал выдающийся русский географ и путешественник П. П. Семёнов-Тян-Шанский. Высокие душевные качества Валиханова отмечали Ф. М. Достоевский и Г. Н. Потанин.

ВАЛОВÓЙ ВНУ́ТРЕННИЙ ПРОДУ́КТ (ВВП), статистический показатель, характеризующий результаты экономической деятельности страны за определённый период (обычно за год). Отражает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведённых (оказанных) субъектами хоз. деятельности, расположенными на тер. страны, независимо от их принадлежности своим гражданам (резидентам) или иностранцам (нерезидентам). Различают номинальный ВВП (в текущих ценах) и реальный ВВП (с учётом изменения цен). Показатель ВВП в расчёте на душу населения широко применяется для характеристики уровня экономического развития страны (региона) и для международных сопоставлений. Валовой национальный продукт (ВНП) рассчитывается как ВВП плюс разница (сальдо) между доходами, поступившими в страну от собственности её граждан за рубежом, и доходами иностранцев, переведёнными из данной страны за границу.

ВАН (древние названия: Арджиш, Тиррих, Тоспитис, Хилат), бессточное солёное озеро в Турции, на юге Армянского нагорья. Расположено на выс. 1646 м. Пл. 3,7 тыс. км², макс. шир. 119 км, макс. глуб. 145 м. Впадина тектонического происхождения, треугольной формы. Озеро образовалось в результате извержения вулканов Немрут и Сюпхан. Впадает несколько рек, осн. приток – р. Карасу. Сезонные колебания уровня – 0,5 м. Наивысшие уровни в июле. Вода слабо минерализована, не пригодна для питьевых целей и орошения. Зимой мелководная сев. часть озера замерзает. Добыча соли; рыболовство. Регулярное пассажирское судоходство между прибрежными городами. Паромная переправа на ж.-д. линии Анкара – Тебриз. У вост. побережья – г. Ван.

ВАНÁДИЕВЫЕ РУ́ДЫ, природные минеральные образования, служащие сырьём для промышленного получения ванадия, широко используемого для легирования чугуна и стали, в цветной металлургии и химической промышленности. Гл. промышленный минерал ванадиевых руд – титаномагнетит с содержанием 0,3–10 % пентоксида ванадия (V₂O₅). Помимо этого, ванадий извлекается в качестве попутного компонента из уранованадиевых руд, фосфоритов, бокситов, нефти. Мировые запасы пентоксида ванадия составляют 60,3 млн. т; при этом бо́льшая часть их сосредоточена в магматических титаномагнетитовых месторождениях, которые обеспечивают 90 % добычи. Существенными источниками являются также россыпные титаномагнетитовые месторождения и ванадийсодержащие нефти и нефтебитумы. Ведущее место в мире по запасам ванадиевых руд занимает Россия, затем следуют Китай, ЮАР, Венесуэла, США. Крупнейшее в мире магматическое месторождение – Гусевогорское (на Урале) – заключает 8,2 млн. т V₂O₅ с содержанием 0,08–0,17 % ванадия. Добывают ванадий в осн. в 6 странах мира: в Китае, ЮАР, России, США, Новой Зеландии, Казахстане.

ВАНКУ́ВЕР (Vancouver) Джордж (1757–1798), английский мореплаватель, трижды обогнувший Землю, исследователь и один из первооткрывателей Северной Америки. Юнгой и гардемарином участвовал во втором и третьем кругосветных плаваниях Дж. Кука (1772–75, 1776–80). Своё третье кругосветное путешествие (1791–95), обессмертившее его имя, Ванкувер осуществил, руководя двумя судами. Он открыл бухту (позже там возник порт Албани, Юж. Австралия), о-ва Снэрс и Чатем, о. Рапа (Ю.-З. Тихого океана), бухту Пёрл-Харбор (Гавайские о-ва) и высочайший на планете (считая от дна океана) действующий вулкан Мауна-Лоа. В 1792–94 гг. с перерывами на две зимовки исследовал уникальное взморье Сев. Америки между 47 и 59° с. ш. с массой узких и длинных (до 150 км) фиордов и множеством прибрежных о-вов, разделённых сложной системой каналов и проливов. Среди открытых им географических объектов множество заливов (в т. ч. крупнейшая закрытая бухта мира Пьюджет-Саунд), фиордов и бухт, проливов, 26 о-вов, четыре архипелага, три хребта, два ледника. Он выяснил, что предполагавшегося в этом р-не прохода в Атлантику не существует. Ванкувер умер на 41-м году жизни, из которых 22 провёл на море. В его честь названо несколько сотен географических объектов, в т. ч. остров, бухта, город, хребет (Канада), озеро, мыс, гора и город (США), бухта (Новая Зеландия).

ВАНКУ́ВЕР, остров у западного побережья Северной Америки; территория Канады. Назван (1792) в честь английского мореплавателя Дж. Ванкувера. Пл. 32,2 тыс. км², выс. до 2200 м. Остров вытянут вдоль материкового берега и имеет горный рельеф. Построен асимметрично: зап. склон короткий и крутой, изрезан фиордами (живописные узкие и глубокие заливы с крутыми скальными стенами), имеющими разную ориентировку. Одни вытянуты вдоль берега и перпендикулярны ему (образуют т. н. конкордантную пару), другие ориентированы под острым углом к берегу и образуют дисконкордантную сеть фиордов. На В. к горам примыкает полоса низм., в пределах которой расположены осн. города и нас. пункты. Климат умеренный морской, с тёплым летом. Количество осадков от 100 до 2000 мм в год. Остров был полностью покрыт хвойными лесами, бо́льшая их часть сведена, но сохранились отдельные массивы, которые разрабатываются. В хоз. отношении осн. роль играет деревообрабатывающая промышленность, судостроение, добыча каменного угля и железной руды, рыболовство. Природа чрезвычайно живописна, привлекает туристов из Сев. Америки и др. континентов. Нац. парк Пасифик-Рим. Широко развит горный и водный туризм. Гл. город и порт – Виктория (адм. центр канадской провинции Британская Колумбия). Основан в качестве поста Компании Гудзонова залива в 1834 г. как Форт-Виктория в честь королевы Англии.

ВАРÉНИУС (Varenius) Бернхардус (1622–1650?), нидерландский географ. Автор «Всеобщей географии» (1650), в которой из системы знаний о Земле впервые выделил географию (общую и региональную). Варениус рассматривал географию как часть прикладной математики и доказывал её практическую ценность. Согласно его представлениям, география состояла из двух частей: общей географии, изучающей атмосферу, гидросферу и литосферу, и специальной, в которой рассматривались географические вопросы зарубежных стран. В 1672 г. вышло новое издание «Всеобщей географии» Варениуса, исправленное английским учёным Исааком Ньютоном. По мнению немецкого географа А. Геттнера, географический труд Варениуса по содержанию и по силе критики стоит гораздо выше географических трудов своих предшественников. Замечательный немецкий географ А. Гумбольдт в своём «Космосе» признал Варениуса основоположником современного сравнительного землеведения. По общему мнению европейских учёных – современников Варениуса, его труд представлял «самое лучшее и самое учёное изложение географии, которое внесло настоящую революцию в эту науку и совершенно изменило её задачи». В России «Всеобщая география» Варениуса была издана на русском языке по приказу Петра I в 1718 г.

ВАСЮГÁНСКАЯ РАВНИ́НА (Васюганье), южная часть Западно-Сибирской равнины. Расположена между Обью и Иртышом, на Ю. постепенно переходит в Барабинскую степь. Протяжённость с З. на В. более 500 км, с С. на Ю. до 400 км. Слагается мощными толщами кайнозойских и мезозойских отложений, которые содержат подземные воды, нефть и природный газ. Преобладающие выс. 100–150 м, высшая точка 166 м. Рельеф плоский, местами слегка волнистый. Широкие плоскодонные долины углублены на 20–40 м. Климат континентальный, с прохладным (16–18 °C) летом и холодной (ок. –22 °C) зимой. Равнина дренируется притоками Иртыша и Оби, среди которых выделяются Васюган и Тара. Мелкие озёра приурочены к междуречьям, представляющим собой заболоченные пространства с разрежёнными зарослями сосны. В относительно сухих местообитаниях произрастают пихтово-еловые леса с примесью сосны сибирской (кедра) – т. н. урманы. Слабозаселённая и почти не посещаемая туристами территория.