Страница:

Марков С. Н. Летописи морской славы (архивы исследователей Тихого океана) // Наука и жизнь. – 1944. – № 1-2.

Марков С. Н. Русские на Аляске. – М., 1946.

Марков С. Н. Летопись Аляски. – М., 1948.

Марков С. Н. Юконский ворон. – М., 1970.

Нравы алеутов // Журн. для чтения воспитанников военно-учебных заведений. – 1841. – № 127.

Оглоблин Н. Н. Путевые записки морехода И. М. Соловьева 1770-1775 гг. // Русск. старина, 1892.

Окунь С. Б. Положение промысловых рабочих в русских поселениях в Америке // Учен. записки Ленинградского гос. ун-та. – 1939.-№48.

Окунь С. Б. Российско-Американская компания. – М.; Л., 1939.

Описание старинных атласов, карт и планов XVI, XVII, XVIII веков и половины XIX века, хранящихся в архиве Центрального картографического производства ВМФ. – Л., 1958.

Памятник Г. И. Шелихова // Журн. для чтения воспитанников военно-учебных заведений. – 1839. – № 70.

Памятник Г. И. Шелихова и его биография // Сын отечества, 1839.

Пармузин Ю.П. Григорий Иванович Шелихов (1747-1795) // В сб.: «Отечественные физико-географы и путешественники». – М., 1959.

Переписка по поводу обвинения Шелихова в дурном обращении с местным населением подлекарем Мироном Бритюковым // В сб.: «Памятники новой русской истории». – СПб., 1872. 1Т. 3.-Отд. 2.

Полевой Б. П. Григорий Шелихов – «Колумб Росский». – Магадан, 1960.

Полевой Б. П. Из истории открытия северо-западной части Америки (от первого известия сибирских землепроходцев об Аляске до петровского плана поиска морского пути к Америке // В сб.: «От Аляски до Огненной Земли». – М., 1967.

Полевой Б. П. О карте «Камчадалии» И. Б. Гомана // Известия Академии наук СССР. Серия геогр. – 1970. – № 1.

Потехин В. А. Заселение Росса в Калифорнии. – СПб., 1859.

Радищев А. И. Полное собрание сочинений. – М.; Л., 1962.

Райков Т. И. О роли русского флота в развитии естествознания в XVIII веке. – М.: Труды ин-та истории естествозн., 1947.

Райхенберг М. Григорий Шелихов // Наша страна. – 1940.-№2.

Рихтер Г. Д. Г. И. Шелихов // География в школе. – 1941. – №2.

Романов В. О колюжах и колошах вообще // Сев. архив. – Ч. XVII.-СПб., 1825.

Руденко С. И. Древняя культура Берингова моря и эскимосская проблема. – М.; Л., 1947.

Русские открытия в Тихом океане и в Северной Америке в XVni-ХГХ веках. Сборник материалов. – М.; Л.: Изд. АН СССР, 1944.

Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII-XIX веках. Сборник документов, посвященный памяти Г. И. Шелихова. К двухсотлетию со дня рождения (1747-1947). – М.: Географгиз, 1948.

Сарычев Г.А. Атлас северной части Восточного океана. – СПб., 1826.

Сарычев Г.А. Путешествие флота капитана Сарычева по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану в продолжении осьми лет при Географической и Астрономической морской экспедиции... капитана Биллингса с 1785 по 1793 год. – М.: Географгиз, 1952.

Сергеев М.А. О правде исторической и художественной // Дальний Восток. – 1953. – № 2.

Слодкевич B.C. Из истории открытия и освоения русскими Северо-Западной Америки. – Петрозаводск, 1956.

Соколов А. П. Северная экспедиция 1733-1743 гг. Записки Гидрографического департамента. – Ч. 9. – СПб., 1851.

Соколов А. П. Экспедиция к Алеутским островам капитанов Креницына и Левашова в 1764-1769 годах. – СПб., 1852.

Соловьев А. И. Курильские острова. – М.; Л.: Издательство Главсевморпути, 1945.

Степанова М. В. И. Г. Вознесенский и этнографическое изучение Северо-Запада Америки // Известия Всесоюзн. геогр. о-ва, – 1944.

Степанова М. В. И. Вениаминов как этнограф. – М.: Труды Ин-та этнографии АН СССР, 1947.

Степанова М. В. Из истории этнографического изучения бывших русских владений в Америке // Сов. этнография.-1947. – № 3.

Тихменев П. А. Историческое обозрение образования Российско-Американской компании и действия ее до настоящего времени. – СПб., 1861 и 1863.

Файнберг Л. А. К вопросу о родовом строе у эскимосов // Сов. этнография. – 1955. – № 2.

Файнберг Л. А. К вопросу о родовом строе у алеутов. – М., 1955.

Файнберг Л. А. Общественный строй эскимосов и алеутов. От материнского рода к соседской общине. – М., 1964.

Федорова С. Г. К вопросу о ранних русских поселениях на Аляске.-М., 1964.

Федорова С. Г. Флаг Российско-Американской компании // В сб.: «От Аляски до Огненной Земли». – М., 1967.

Федорченко Т. П. К вопросу о картах плавания И. Л. Голикова и Г. И. Шелихова к тихоокеанским берегам Северной Америки в 1783-1786 гг. – М.: Вопросы географии, 1950.

Флинт В.Е., Беме Р.Л., Костин Ю. В., Кузнецов А. А. Птицы СССР. – М., 1968.

Хлебников К. Т. Жизнеописание Александра Андреевича Баранова, главного правителя российских колоний в Америке. – СПб., 1835.

Хлебников К. Т. Г. И. Шелихов // Журнал для чтения воспитанников военно-учебных заведений. – 1840. – № 89.

Чулков М.Д. Историческое описание российской коммерции при всех портах и границах. – СПб., 1785.

Широкий В. Ф. Из истории хозяйственной деятельности Российско-Американской компании. – М.: Исторические записки, 1942.

Шренк Л. И. Об инородцах Амурского края. – Т. I – III. – СПб., 1883, 1899 и 1903.

Лаврентий Загоскин

Пешеходная опись части русских владений в Америке, произведенная лейтенантом Лаврентием Загоскиным в 1842, 1843 и 1844 годах

Часть I

Плоды экспедиции

Назначение и снаряжение экспедиции, плавание к редуту Св. Михаила, заходы на острова Унгу, Уналашка и Св. Павла

Марков С. Н. Русские на Аляске. – М., 1946.

Марков С. Н. Летопись Аляски. – М., 1948.

Марков С. Н. Юконский ворон. – М., 1970.

Нравы алеутов // Журн. для чтения воспитанников военно-учебных заведений. – 1841. – № 127.

Оглоблин Н. Н. Путевые записки морехода И. М. Соловьева 1770-1775 гг. // Русск. старина, 1892.

Окунь С. Б. Положение промысловых рабочих в русских поселениях в Америке // Учен. записки Ленинградского гос. ун-та. – 1939.-№48.

Окунь С. Б. Российско-Американская компания. – М.; Л., 1939.

Описание старинных атласов, карт и планов XVI, XVII, XVIII веков и половины XIX века, хранящихся в архиве Центрального картографического производства ВМФ. – Л., 1958.

Памятник Г. И. Шелихова // Журн. для чтения воспитанников военно-учебных заведений. – 1839. – № 70.

Памятник Г. И. Шелихова и его биография // Сын отечества, 1839.

Пармузин Ю.П. Григорий Иванович Шелихов (1747-1795) // В сб.: «Отечественные физико-географы и путешественники». – М., 1959.

Переписка по поводу обвинения Шелихова в дурном обращении с местным населением подлекарем Мироном Бритюковым // В сб.: «Памятники новой русской истории». – СПб., 1872. 1Т. 3.-Отд. 2.

Полевой Б. П. Григорий Шелихов – «Колумб Росский». – Магадан, 1960.

Полевой Б. П. Из истории открытия северо-западной части Америки (от первого известия сибирских землепроходцев об Аляске до петровского плана поиска морского пути к Америке // В сб.: «От Аляски до Огненной Земли». – М., 1967.

Полевой Б. П. О карте «Камчадалии» И. Б. Гомана // Известия Академии наук СССР. Серия геогр. – 1970. – № 1.

Потехин В. А. Заселение Росса в Калифорнии. – СПб., 1859.

Радищев А. И. Полное собрание сочинений. – М.; Л., 1962.

Райков Т. И. О роли русского флота в развитии естествознания в XVIII веке. – М.: Труды ин-та истории естествозн., 1947.

Райхенберг М. Григорий Шелихов // Наша страна. – 1940.-№2.

Рихтер Г. Д. Г. И. Шелихов // География в школе. – 1941. – №2.

Романов В. О колюжах и колошах вообще // Сев. архив. – Ч. XVII.-СПб., 1825.

Руденко С. И. Древняя культура Берингова моря и эскимосская проблема. – М.; Л., 1947.

Русские открытия в Тихом океане и в Северной Америке в XVni-ХГХ веках. Сборник материалов. – М.; Л.: Изд. АН СССР, 1944.

Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII-XIX веках. Сборник документов, посвященный памяти Г. И. Шелихова. К двухсотлетию со дня рождения (1747-1947). – М.: Географгиз, 1948.

Сарычев Г.А. Атлас северной части Восточного океана. – СПб., 1826.

Сарычев Г.А. Путешествие флота капитана Сарычева по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану в продолжении осьми лет при Географической и Астрономической морской экспедиции... капитана Биллингса с 1785 по 1793 год. – М.: Географгиз, 1952.

Сергеев М.А. О правде исторической и художественной // Дальний Восток. – 1953. – № 2.

Слодкевич B.C. Из истории открытия и освоения русскими Северо-Западной Америки. – Петрозаводск, 1956.

Соколов А. П. Северная экспедиция 1733-1743 гг. Записки Гидрографического департамента. – Ч. 9. – СПб., 1851.

Соколов А. П. Экспедиция к Алеутским островам капитанов Креницына и Левашова в 1764-1769 годах. – СПб., 1852.

Соловьев А. И. Курильские острова. – М.; Л.: Издательство Главсевморпути, 1945.

Степанова М. В. И. Г. Вознесенский и этнографическое изучение Северо-Запада Америки // Известия Всесоюзн. геогр. о-ва, – 1944.

Степанова М. В. И. Вениаминов как этнограф. – М.: Труды Ин-та этнографии АН СССР, 1947.

Степанова М. В. Из истории этнографического изучения бывших русских владений в Америке // Сов. этнография.-1947. – № 3.

Тихменев П. А. Историческое обозрение образования Российско-Американской компании и действия ее до настоящего времени. – СПб., 1861 и 1863.

Файнберг Л. А. К вопросу о родовом строе у эскимосов // Сов. этнография. – 1955. – № 2.

Файнберг Л. А. К вопросу о родовом строе у алеутов. – М., 1955.

Файнберг Л. А. Общественный строй эскимосов и алеутов. От материнского рода к соседской общине. – М., 1964.

Федорова С. Г. К вопросу о ранних русских поселениях на Аляске.-М., 1964.

Федорова С. Г. Флаг Российско-Американской компании // В сб.: «От Аляски до Огненной Земли». – М., 1967.

Федорченко Т. П. К вопросу о картах плавания И. Л. Голикова и Г. И. Шелихова к тихоокеанским берегам Северной Америки в 1783-1786 гг. – М.: Вопросы географии, 1950.

Флинт В.Е., Беме Р.Л., Костин Ю. В., Кузнецов А. А. Птицы СССР. – М., 1968.

Хлебников К. Т. Жизнеописание Александра Андреевича Баранова, главного правителя российских колоний в Америке. – СПб., 1835.

Хлебников К. Т. Г. И. Шелихов // Журнал для чтения воспитанников военно-учебных заведений. – 1840. – № 89.

Чулков М.Д. Историческое описание российской коммерции при всех портах и границах. – СПб., 1785.

Широкий В. Ф. Из истории хозяйственной деятельности Российско-Американской компании. – М.: Исторические записки, 1942.

Шренк Л. И. Об инородцах Амурского края. – Т. I – III. – СПб., 1883, 1899 и 1903.

Лаврентий Загоскин

Путешествия и исследования лейтенанта Лаврентия Загоскина в Русской Америке

Пешеходная опись части русских владений в Америке, произведенная лейтенантом Лаврентием Загоскиным в 1842, 1843 и 1844 годах

Часть I

Вместо введения

Цель частных обществ, существовавших до составления нынешней Российско-Американской компании, не была основана исключительно на обогащении. Дух завоеваний, не угаснувший в потомках спутников Ермака, управлял действиями первых обретателей Алеутских островов: казаки не умели, не были свычны, не чувствовали себя сродными пользоваться тем, что не было приобретено их кровью и потом. Полагала ли компания Лебедева-Ласточкина, учреждая заселения на острове Нучек, в Кенае, на озере Илямне, делая посылки к верховью Кускоквима, что по истреблении пушного зверя в тех местах она оставит все свои заведения? Конечно, нет. Самое приволье пунктов, ею избранных, служит тому явным доказательством. Эта компания была сильна, цветуща, но в пору образования общей Российско-Американской компании у нее не случилось человека с гибким, изворотливым умом Шелихова и твердым, предприимчивым характером Баранова: иначе весь материк северо-западной части Америки, принадлежащей ныне России, был бы давно открыт, описан и заселен.

Баранов, предоставленный самому себе, не имел людей, чтоб действовать в одно и то же время на западе, юге и севере; во все время своего управления колониями он ни разу не посещал Алеутских островов, исключая однажды Уналашку. Николаевский редут в Кенайском заливе оставался в управлении того же передовщика Малахова, который основал это заселение, служа в компании Лебедева-Ласточкина.

Флаг Российско-Американской компании

Флаг Российско-Американской компании

Рисунок к указу от 28 сентября 1806 г. об учреждении флага

Александровский редут – одно из русских поселений на Аляске

Александровский редут – одно из русских поселений на Аляске

Давыдов сохранил нам экстракт записок одной из многих партий, посылаемых от компании Лебедева внутрь материка для разведываний. Доселе кускоквимские старожилы помнят военное хозяйничество косяков[2], приходивших к ним с Илямны. В верховье этого озера, близ нынешней одиночки[3] Слатин, и теперь, по рассказам туземцев, видны срубы изб, построенных в те времена промышленниками.

Но собственно с основания Александровского редута в 1820 году мы стали знакомиться с внутренними жителями материка. Неусыпный, деятельный, с духом времен бардновских и его сподвижник Ф. Колмаков распространил торговые операции редута, утвердил влияние наше над окружными племенами, обратил многих туземцев в христианство, но не мог сообщить колониальному начальству верных сведений о настоящем положении мест.

В 1829 году бывшим главным правителем колонии, капитаном первого ранга П. Е. Чистяковым (ныне контр-адмирал, военный губернатор в Астрахани) снаряжена была экспедиция под начальством корпуса флотских штурманов прапорщика Васильева, которому поручен был обзор страны между Александровским редутом и заливом Нортона. Васильев, проведя два лета в изысканиях, успел выполнить только половину того, что на него было возложено: в первое лето он описал астрономически реку и озеро Нушагак и другие ближайшие к Александровскому редуту; во второе, перейдя с вершины Ильгаяка на Хулитну, вышел по ней на Кускоквим, которым спустился до устья и возвратился в редут по приморью.

Обозрение Васильевым Кускоквима неточно: по журналу его видно, что постоянные дожди не дозволяли ему определить ни одного пункта астрономически. Будучи часто в опасности быть убитым туземцами, он плыл по Кускоквиму, как на почтовых, не означая даже главнейшего ее направления. Сведения, собранные им о быте и обычаях жителей, поверхностны, смешанны и во многом неверны, но в ту пору они были достаточны[4].

Описания некоторых местностей в топографическом отношении весьма определительны, а собранные им данные о богатстве страны пушными промыслами и торговых сношениях туземцев послужили колониальному начальству краеугольным камнем для основания других заселений. Васильев первый предложил мысль об основании редута в заливе Нортона, близ острова Стюарт.

Сведения относительно действий экспедиции Васильева извлечены мной здесь, в Санкт-Петербурге, из копии его журнала, находящейся в Гидрографическом департаменте Морского министерства. Весьма жаль, что в архивах Новоархангельского порта не находится ни журнала исследований Васильева, ни некоторых других частных обозрений внутренности материка как со стороны залива Нортона, так из Кеная, реки Медной и пр. Такие документы, как бы они ни были несовершенны и поверхностны, часто могут быть полезны другим изыскателям. Сама карта общности осмотренных мест различными партиями, в которой я нуждался для соображений при начале своих операций, была мне доставлена Малаховым, который сохранил у себя единственную копию с генеральной карты колоний, карту, на которую положены были все пути отрядов, обозревавших Америку во все пять лет управления колониями капитана первого ранга (ныне контр-адмирала) И. А. Куприянова.

Ф.П.Врангель, в бытность свою главным правителем колоний, разрешил в 1832 году Колмакову учредить заселение на Кускоквиме. Этот доблестный старик действовал по-барановски: выбрав место при впадении Хулитны в Кускоквим, он вставил там на житье креола Лукина, бывшего толмачом у Васильева, с тремя человеками туземцев Бристольского залива, известных нам под видовым названием аглегмют, и сбор пушных промыслов превзошел ожидание. Колмаков, помогая новоучрежденному заселению в перевозке товаров и скупаемых мехов, лично осматривал Кускоквим вверх на протяжении ста миль с лишком; имел свидание с туземцами тех мест, произвел одного из них в набольшие и наградил медалью[5], не оставил также осмотром местностей и к низовью реки; на четырех ближайших к Хулитне туземных селениях утвердил тойонов, поставил заказчиков и десятских, окрестил некоторых туземцев и, видя удобства к основанию прочного заселения при речке Квыгым, перенес на ее берега свою хулитновскую заимку[6].

Ф. П. Врангель

Ф. П. Врангель

Работа неизвестного художника. Середина XIX в.

Ревностный Лукин продолжал начатое: он осмотрел на неколько десятков миль главнейшие притоки Кускоквима – Тхалыхук, Чагванахтули, Тальгиксюак; вошел в торговые сношения с проживающим по Тхальхуку племенем кенайцев и приохотил верховых жителей Кускоквима спускаться для расторжек в хулитновскую одиночку.

П. Колмаков, сын Федора, в 1839 году с речки Точотно, притока Кускоквима, перешел на Тлегон, промежуточную методу Квихпаком и Кускоквимом, собрал множество бобров у тамошних жителей и располагал было выплыть на Квихпак, как, узнав об истреблении нашего селения на той реке, принужден был возвратиться.

Таким образом, круг действий хулитновской одиночки, расширяясь, превзошел операции самого редута, с которым по смерти Колмакова-отца сношения сделались сложнее и затруднительнее.

Колониальное начальство, получая чертежи путей наших проходимцев [землепроходцев] без всяких описаний и изъяснений, не могло извлечь из них никаких данных относительно упрощения в подвозе товаров к местам, уже осмотренным или занятым, и к основанию других постов во внутренности материка. Да и грешно было бы требовать ясных, удовлетворительных сведений от людей, не получивших никакого научного образования. Довольно того, что они с сердечным убеждением в пользе Отечеству приносили на жертву служения Компании и силы свои и здоровье.

Со стороны Михайловского редута были также производимы с 1835 года постоянные обследования внутренности материка; так, Глазунов прошел в 1835 и 1836 годах Квихпаком от впадения в него реки Анвиг до северного устья, называемого туземцами Апхун; посещал кускоквимскую одиночку и реку Тхальхук с намерением пробраться в Кенайский залив, где едва не погиб от голода. Малахов открыл верные и легчайшие сообщения с туземцами, проживающими в средних странах Квихпака. Но несмотря на то, что в 1836 году мы поселились на этой реке, при туземном жиле Икогмют, и с 1839 года стали посещать Нулато, сбор пушных промыслов, собираемых в изобилии основания Михайловского редута, год от года начал уменьшаться. Туземцы Квихпака обратились к первому источнику в приобретении необходимых им вещей – к малейгмютам, племени, состоящему в непосредственных сношениях с чукчами.

Редут Св. Михаила в заливе Нортона

Редут Св. Михаила в заливе Нортона

Рисунок И. Вознесенского

Следовало помыслить об учреждении постоянных постов или артелей, которые во всякое время года имели бы достаточное количество товаров, потребных для туземных жителей. Местность Квихпака и само богатство края оставались загадочными: несколько пунктов, определенных по широте Малаховым сахарной патокой вместо ртути188, не вели ни к чему.

Причины, по которым Главное правление российских колоний в Америке решилось отправить особую экспедицию для обзора бассейнов рек Квихпак и Кускоквим, выражены следующими словами в отчетах правления за 1842 год:

«Колониальное начальство не имело верных данных для разрешения следующих, весьма важных вопросов: где выгоднее и удобнее основать редуты и посты, так чтобы один не мешал другому в торговых оборотах с туземцами? Какие выбирать пути в этой изобильной реками стране для удобнейшей коммуникации между редутами и морским берегом? Какие принять меры для того, чтобы промыслы из этой части материка не переходили на азиатский берег, а попадали бы в руки Компании?»

Цель возложенного на меня поручения обозначена в том же отчете так:

«Лейтенанту Загоскину поручено:

во-первых, исследовать течения реки Букланд (так названной капитаном Бичи), впадающей в Коцебу-зунд. Вершина этой реки, по удостоверению туземцев, находится в близком расстоянии от вершины другой реки, Куюкак, впадающей в реку Квихпак. По этому водному пути идет ежегодно весьма значительное количество мехов в Коцебу-зунд, а там переходит в руки приезжающих туда чукчей. Для обращения этой торговли в пользу Компании следует приискать на месте действительные меры и, если будет нужно, определить удобнейшее место для учреждения в Коцебу-зунде нового редута; во-вторых, исследовать из Михайловского редута течения до самых вершин рек Квихпака и Кускоквима и текущей в параллель обеих известной нам реки Чагелюк, которая, по сведениям, весьма изобилует речными бобрами. Составить, по возможности, удовлетворительное описание страны, орошаемой этими реками, и определить удобнейшие и ближайшие переносы из одной реки в другую».

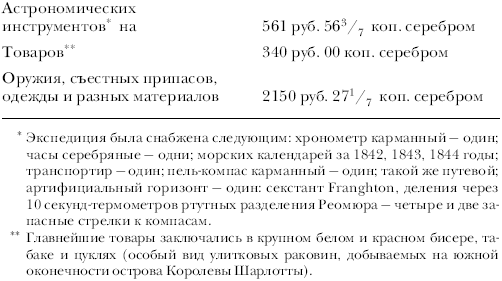

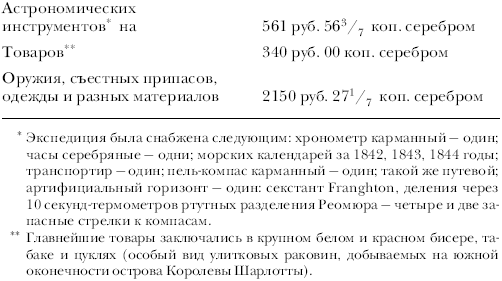

Снабжение экспедиции заключалось по колониальным ценам на сумму 3051 руб. 834/7 коп. серебром по следующему разделению:

Баранов, предоставленный самому себе, не имел людей, чтоб действовать в одно и то же время на западе, юге и севере; во все время своего управления колониями он ни разу не посещал Алеутских островов, исключая однажды Уналашку. Николаевский редут в Кенайском заливе оставался в управлении того же передовщика Малахова, который основал это заселение, служа в компании Лебедева-Ласточкина.

Рисунок к указу от 28 сентября 1806 г. об учреждении флага

Давыдов сохранил нам экстракт записок одной из многих партий, посылаемых от компании Лебедева внутрь материка для разведываний. Доселе кускоквимские старожилы помнят военное хозяйничество косяков[2], приходивших к ним с Илямны. В верховье этого озера, близ нынешней одиночки[3] Слатин, и теперь, по рассказам туземцев, видны срубы изб, построенных в те времена промышленниками.

Но собственно с основания Александровского редута в 1820 году мы стали знакомиться с внутренними жителями материка. Неусыпный, деятельный, с духом времен бардновских и его сподвижник Ф. Колмаков распространил торговые операции редута, утвердил влияние наше над окружными племенами, обратил многих туземцев в христианство, но не мог сообщить колониальному начальству верных сведений о настоящем положении мест.

В 1829 году бывшим главным правителем колонии, капитаном первого ранга П. Е. Чистяковым (ныне контр-адмирал, военный губернатор в Астрахани) снаряжена была экспедиция под начальством корпуса флотских штурманов прапорщика Васильева, которому поручен был обзор страны между Александровским редутом и заливом Нортона. Васильев, проведя два лета в изысканиях, успел выполнить только половину того, что на него было возложено: в первое лето он описал астрономически реку и озеро Нушагак и другие ближайшие к Александровскому редуту; во второе, перейдя с вершины Ильгаяка на Хулитну, вышел по ней на Кускоквим, которым спустился до устья и возвратился в редут по приморью.

Обозрение Васильевым Кускоквима неточно: по журналу его видно, что постоянные дожди не дозволяли ему определить ни одного пункта астрономически. Будучи часто в опасности быть убитым туземцами, он плыл по Кускоквиму, как на почтовых, не означая даже главнейшего ее направления. Сведения, собранные им о быте и обычаях жителей, поверхностны, смешанны и во многом неверны, но в ту пору они были достаточны[4].

Описания некоторых местностей в топографическом отношении весьма определительны, а собранные им данные о богатстве страны пушными промыслами и торговых сношениях туземцев послужили колониальному начальству краеугольным камнем для основания других заселений. Васильев первый предложил мысль об основании редута в заливе Нортона, близ острова Стюарт.

Сведения относительно действий экспедиции Васильева извлечены мной здесь, в Санкт-Петербурге, из копии его журнала, находящейся в Гидрографическом департаменте Морского министерства. Весьма жаль, что в архивах Новоархангельского порта не находится ни журнала исследований Васильева, ни некоторых других частных обозрений внутренности материка как со стороны залива Нортона, так из Кеная, реки Медной и пр. Такие документы, как бы они ни были несовершенны и поверхностны, часто могут быть полезны другим изыскателям. Сама карта общности осмотренных мест различными партиями, в которой я нуждался для соображений при начале своих операций, была мне доставлена Малаховым, который сохранил у себя единственную копию с генеральной карты колоний, карту, на которую положены были все пути отрядов, обозревавших Америку во все пять лет управления колониями капитана первого ранга (ныне контр-адмирала) И. А. Куприянова.

Ф.П.Врангель, в бытность свою главным правителем колоний, разрешил в 1832 году Колмакову учредить заселение на Кускоквиме. Этот доблестный старик действовал по-барановски: выбрав место при впадении Хулитны в Кускоквим, он вставил там на житье креола Лукина, бывшего толмачом у Васильева, с тремя человеками туземцев Бристольского залива, известных нам под видовым названием аглегмют, и сбор пушных промыслов превзошел ожидание. Колмаков, помогая новоучрежденному заселению в перевозке товаров и скупаемых мехов, лично осматривал Кускоквим вверх на протяжении ста миль с лишком; имел свидание с туземцами тех мест, произвел одного из них в набольшие и наградил медалью[5], не оставил также осмотром местностей и к низовью реки; на четырех ближайших к Хулитне туземных селениях утвердил тойонов, поставил заказчиков и десятских, окрестил некоторых туземцев и, видя удобства к основанию прочного заселения при речке Квыгым, перенес на ее берега свою хулитновскую заимку[6].

Работа неизвестного художника. Середина XIX в.

Ревностный Лукин продолжал начатое: он осмотрел на неколько десятков миль главнейшие притоки Кускоквима – Тхалыхук, Чагванахтули, Тальгиксюак; вошел в торговые сношения с проживающим по Тхальхуку племенем кенайцев и приохотил верховых жителей Кускоквима спускаться для расторжек в хулитновскую одиночку.

П. Колмаков, сын Федора, в 1839 году с речки Точотно, притока Кускоквима, перешел на Тлегон, промежуточную методу Квихпаком и Кускоквимом, собрал множество бобров у тамошних жителей и располагал было выплыть на Квихпак, как, узнав об истреблении нашего селения на той реке, принужден был возвратиться.

Таким образом, круг действий хулитновской одиночки, расширяясь, превзошел операции самого редута, с которым по смерти Колмакова-отца сношения сделались сложнее и затруднительнее.

Колониальное начальство, получая чертежи путей наших проходимцев [землепроходцев] без всяких описаний и изъяснений, не могло извлечь из них никаких данных относительно упрощения в подвозе товаров к местам, уже осмотренным или занятым, и к основанию других постов во внутренности материка. Да и грешно было бы требовать ясных, удовлетворительных сведений от людей, не получивших никакого научного образования. Довольно того, что они с сердечным убеждением в пользе Отечеству приносили на жертву служения Компании и силы свои и здоровье.

Со стороны Михайловского редута были также производимы с 1835 года постоянные обследования внутренности материка; так, Глазунов прошел в 1835 и 1836 годах Квихпаком от впадения в него реки Анвиг до северного устья, называемого туземцами Апхун; посещал кускоквимскую одиночку и реку Тхальхук с намерением пробраться в Кенайский залив, где едва не погиб от голода. Малахов открыл верные и легчайшие сообщения с туземцами, проживающими в средних странах Квихпака. Но несмотря на то, что в 1836 году мы поселились на этой реке, при туземном жиле Икогмют, и с 1839 года стали посещать Нулато, сбор пушных промыслов, собираемых в изобилии основания Михайловского редута, год от года начал уменьшаться. Туземцы Квихпака обратились к первому источнику в приобретении необходимых им вещей – к малейгмютам, племени, состоящему в непосредственных сношениях с чукчами.

Рисунок И. Вознесенского

Следовало помыслить об учреждении постоянных постов или артелей, которые во всякое время года имели бы достаточное количество товаров, потребных для туземных жителей. Местность Квихпака и само богатство края оставались загадочными: несколько пунктов, определенных по широте Малаховым сахарной патокой вместо ртути188, не вели ни к чему.

Причины, по которым Главное правление российских колоний в Америке решилось отправить особую экспедицию для обзора бассейнов рек Квихпак и Кускоквим, выражены следующими словами в отчетах правления за 1842 год:

«Колониальное начальство не имело верных данных для разрешения следующих, весьма важных вопросов: где выгоднее и удобнее основать редуты и посты, так чтобы один не мешал другому в торговых оборотах с туземцами? Какие выбирать пути в этой изобильной реками стране для удобнейшей коммуникации между редутами и морским берегом? Какие принять меры для того, чтобы промыслы из этой части материка не переходили на азиатский берег, а попадали бы в руки Компании?»

Цель возложенного на меня поручения обозначена в том же отчете так:

«Лейтенанту Загоскину поручено:

во-первых, исследовать течения реки Букланд (так названной капитаном Бичи), впадающей в Коцебу-зунд. Вершина этой реки, по удостоверению туземцев, находится в близком расстоянии от вершины другой реки, Куюкак, впадающей в реку Квихпак. По этому водному пути идет ежегодно весьма значительное количество мехов в Коцебу-зунд, а там переходит в руки приезжающих туда чукчей. Для обращения этой торговли в пользу Компании следует приискать на месте действительные меры и, если будет нужно, определить удобнейшее место для учреждения в Коцебу-зунде нового редута; во-вторых, исследовать из Михайловского редута течения до самых вершин рек Квихпака и Кускоквима и текущей в параллель обеих известной нам реки Чагелюк, которая, по сведениям, весьма изобилует речными бобрами. Составить, по возможности, удовлетворительное описание страны, орошаемой этими реками, и определить удобнейшие и ближайшие переносы из одной реки в другую».

Снабжение экспедиции заключалось по колониальным ценам на сумму 3051 руб. 834/7 коп. серебром по следующему разделению:

Плоды экспедиции

По географии

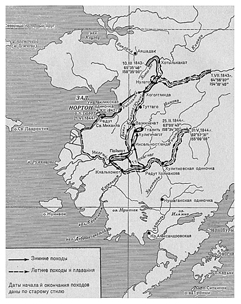

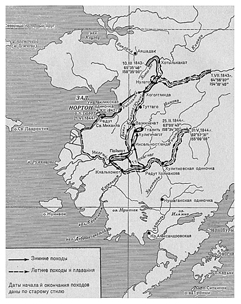

Описана южная и западная часть залива Нортона. В этой местности определены астрономически: редут Св. Михаила, устье реки Уналаклика и туземное жило Кикхтагук, от которого пролегает ближайший перенос (portages) к низовью Квихпака; от устья Апхуна к верховью осмотрена река Квихпак на протяжении 600 миль[7]; определено по ней астрономически 16 промежуточных пунктов; реки Юннака и Иттеге, главнейшие притоки Квихпака, осмотрены каждая на 100 миль от своих устий; по первой определено 5, а по второй 4 пункта астрономически; осмотрен перенос с реки Юннака к Коцебу-зунду; с реки Квихпак два переноса на Кускоквим, с Кускоквима на реку Иттеге; осмотрена река Кускоквим к верховью на протяжении 250 миль и определены по ней астрономически 14 пунктов; собраны различные сведения о дальнейшей внутренности материка в пределах квихпакского и кускоквимского бассейнов.

Маршруты походов Л. А. Загоскина по Русской Америке в 1842 – 1844 гг.

Маршруты походов Л. А. Загоскина по Русской Америке в 1842 – 1844 гг.

По зоологии

Собрано 38 видов птиц в 72 экземплярах и до 70 видов насекомых.

По ботанике

Собраны травники местностей Михайловского редута и заселения при Нулато.

По геологии

Собраны в 50 видах главные горнокаменные породы южной части залива Нортона и рек Квихпак и Кускоквим.

По этнографии

Собраны различные материалы для статистики и этнографии племен, обитающих по прибрежью залива Нортона, рекам Квихпак и Кускоквим и их притокам; представлено несколько оружий, одежд и домашних утварей этих племен.

Описана южная и западная часть залива Нортона. В этой местности определены астрономически: редут Св. Михаила, устье реки Уналаклика и туземное жило Кикхтагук, от которого пролегает ближайший перенос (portages) к низовью Квихпака; от устья Апхуна к верховью осмотрена река Квихпак на протяжении 600 миль[7]; определено по ней астрономически 16 промежуточных пунктов; реки Юннака и Иттеге, главнейшие притоки Квихпака, осмотрены каждая на 100 миль от своих устий; по первой определено 5, а по второй 4 пункта астрономически; осмотрен перенос с реки Юннака к Коцебу-зунду; с реки Квихпак два переноса на Кускоквим, с Кускоквима на реку Иттеге; осмотрена река Кускоквим к верховью на протяжении 250 миль и определены по ней астрономически 14 пунктов; собраны различные сведения о дальнейшей внутренности материка в пределах квихпакского и кускоквимского бассейнов.

По зоологии

Собрано 38 видов птиц в 72 экземплярах и до 70 видов насекомых.

По ботанике

Собраны травники местностей Михайловского редута и заселения при Нулато.

По геологии

Собраны в 50 видах главные горнокаменные породы южной части залива Нортона и рек Квихпак и Кускоквим.

По этнографии

Собраны различные материалы для статистики и этнографии племен, обитающих по прибрежью залива Нортона, рекам Квихпак и Кускоквим и их притокам; представлено несколько оружий, одежд и домашних утварей этих племен.

Назначение и снаряжение экспедиции, плавание к редуту Св. Михаила, заходы на острова Унгу, Уналашка и Св. Павла

8 марта 1842 года мне была предложена экспедиция для обозрения части материка северо-западной Америки, как то видно из приложенной инструкции.

Главный правитель, предоставя мне выбор необходимых инструментов, запасов и материалов, изъявил желание, чтобы назначенное мной число команды, шесть, состояло из креолов, в том предположении, что это сословие более привычно к перенесению трудностей бродячей жизни и недостатков в пище. На деле это не оправдалось, потому что существует великая разница между креолами Ново-Архангельска и теми, которые вырастают в отделах. Последние, точно с врожденной всему сословию креолов беззаботностью, переносят всякого рода лишения, довольствуются всем, что ни попало, и с отвагой, опять общей всем креолам, соединяют опыт, приобретаемый ими с детства; креол из отделов умеет сшить себе одежду и обувь, выследить и добыть зверя, сплести сеть, поставить мережи и прочее. Креолы, вырастающие в метрополии колоний, довольствуясь всем готовым от отцов или от Компании, становятся хорошими работниками и в порту и матросами на судах, но совершенно чужды познаний собственного содержания и прокормления; ни один из ново-архангельских креолов не умеет ездить на байдарке, а тем более ее построить; ни один из них не смыслит сделать себе стрелку, нарту или лапки190; никто из них не видал употребления мереж, рыболовной сети и тому подобного.

Со мной вызвались охотники-креолы: Николай Шмаков, Тимофей Глазунов, Прокопий Вертопрахов и Павел Акляюк. Матрос 15 флотского экипажа Яков Махов, поступивший ко мне в денщики при отправлении моем из колонии, не решился отстать и при этом случае. Кадьякского креола Григорья Курочкина, поступавшего к экспедиции в толмачи, я должен был взять в редуте Св. Михаила.

1 мая я получил инструкцию и переехал на судно; 4-го бриг «Охотск» вступил под паруса. Высказать ли, что я чувствовал при оставлении Ново-Архангельска! Я знал трудность предпринятого мной подвига; знал и лишения, которым подвергались наши прежние проходимцы [землепроходцы] в тех краях; слыхал и о неприязненности туземцев, однако ж с внутренним удовольствием оставлял столицу наших колоний: я как-то был уверен в благополучном возвращении. Здесь не лишнее прибавить, что, осмотрясь в Ситхе и познакомясь с целью службы морского офицера в колониях, я просил письменно в 1840 году г-на председательствующего в Главном правлении Российско-Американской компании о назначении меня начальником экспедиции при описи неизвестных нам стран, если то сочтется полезным по соображениям Главного правления.

Исключая нас, пассажиром до Уналашки находился преосвященный Иннокентий191, отправлявшийся впервые в этом сане для обозрения своей паствы.

Плавание было успешное. 14 мая к вечеру мы увидели восточные острова Шумагинской группы: нам следовало зайти на один из них, остров Унгу, для сдачи товаров и приема пушных промыслов, но тут вначале крепкий ост, потом зюйд, наконец, свежий норд-вест задержали нас четверо суток, так что мы положили якорь в небольшой бухте при заселении только к рассвету 19 мая.

Нет слов для выражения тех чувств, которыми были преисполнены туземные жители при встрече своего владыки. Управляющий Гомзяков, сподвижник в изгнании дванадесяти [двенадцати] язык из Отечества и с 1815 года находящийся в колониях, видал архиереев, прочие знали этот сан только понаслышке. Преосвященный Иннокентий в 1836 году оставил священником свое стадо и, казалось, навсегда, и вдруг ныне является посреди его, облаченный высшей духовной властью. Все народонаселение острова жаждало принести благодарение всевышнему, и вот на другой день, также нежданно, приезжает священник этого отдела[8] с походной церковью. Преосвященный служил обедню и молебен. Не было слушателя, который бы не прослезился от умиления и радости при кратком приветственном слове святителя.

Не имея дела на бриге, я съехал на берег и провел два дня в обозрении острова.

Шумагинские острова открыты капитаном Берингом во второе его путешествие, а описаны с достаточной астрономической подробностью корпуса флотских штурманов штабс-капитаном Воронковским. Очерк наружного их вида верно передан отцом Вениаминовым (ныне епископ камчатский, курильский и алеутский) в «Записках Уналашкинского отдела». Вся группа кажется отделенной от материка сильным землетрясением. Впрочем, на Унге, как и на прочих островах этой группы, не видно скал, оканчивающихся пиками или иглами; нет также и сопок с котловинами, которые бы вели к заключению о присутствии вулканов.

Утесы, обставляющие так называемую Гаванскую бухту, исключительно состоят из различных скученных валунов, скрепленных глинисто-песчаным цементом; другие окружные утесы представляют попеременно пласты из горизонтальных слоев глинистых и песчаных земель.

Главный правитель, предоставя мне выбор необходимых инструментов, запасов и материалов, изъявил желание, чтобы назначенное мной число команды, шесть, состояло из креолов, в том предположении, что это сословие более привычно к перенесению трудностей бродячей жизни и недостатков в пище. На деле это не оправдалось, потому что существует великая разница между креолами Ново-Архангельска и теми, которые вырастают в отделах. Последние, точно с врожденной всему сословию креолов беззаботностью, переносят всякого рода лишения, довольствуются всем, что ни попало, и с отвагой, опять общей всем креолам, соединяют опыт, приобретаемый ими с детства; креол из отделов умеет сшить себе одежду и обувь, выследить и добыть зверя, сплести сеть, поставить мережи и прочее. Креолы, вырастающие в метрополии колоний, довольствуясь всем готовым от отцов или от Компании, становятся хорошими работниками и в порту и матросами на судах, но совершенно чужды познаний собственного содержания и прокормления; ни один из ново-архангельских креолов не умеет ездить на байдарке, а тем более ее построить; ни один из них не смыслит сделать себе стрелку, нарту или лапки190; никто из них не видал употребления мереж, рыболовной сети и тому подобного.

Со мной вызвались охотники-креолы: Николай Шмаков, Тимофей Глазунов, Прокопий Вертопрахов и Павел Акляюк. Матрос 15 флотского экипажа Яков Махов, поступивший ко мне в денщики при отправлении моем из колонии, не решился отстать и при этом случае. Кадьякского креола Григорья Курочкина, поступавшего к экспедиции в толмачи, я должен был взять в редуте Св. Михаила.

1 мая я получил инструкцию и переехал на судно; 4-го бриг «Охотск» вступил под паруса. Высказать ли, что я чувствовал при оставлении Ново-Архангельска! Я знал трудность предпринятого мной подвига; знал и лишения, которым подвергались наши прежние проходимцы [землепроходцы] в тех краях; слыхал и о неприязненности туземцев, однако ж с внутренним удовольствием оставлял столицу наших колоний: я как-то был уверен в благополучном возвращении. Здесь не лишнее прибавить, что, осмотрясь в Ситхе и познакомясь с целью службы морского офицера в колониях, я просил письменно в 1840 году г-на председательствующего в Главном правлении Российско-Американской компании о назначении меня начальником экспедиции при описи неизвестных нам стран, если то сочтется полезным по соображениям Главного правления.

Исключая нас, пассажиром до Уналашки находился преосвященный Иннокентий191, отправлявшийся впервые в этом сане для обозрения своей паствы.

Плавание было успешное. 14 мая к вечеру мы увидели восточные острова Шумагинской группы: нам следовало зайти на один из них, остров Унгу, для сдачи товаров и приема пушных промыслов, но тут вначале крепкий ост, потом зюйд, наконец, свежий норд-вест задержали нас четверо суток, так что мы положили якорь в небольшой бухте при заселении только к рассвету 19 мая.

Нет слов для выражения тех чувств, которыми были преисполнены туземные жители при встрече своего владыки. Управляющий Гомзяков, сподвижник в изгнании дванадесяти [двенадцати] язык из Отечества и с 1815 года находящийся в колониях, видал архиереев, прочие знали этот сан только понаслышке. Преосвященный Иннокентий в 1836 году оставил священником свое стадо и, казалось, навсегда, и вдруг ныне является посреди его, облаченный высшей духовной властью. Все народонаселение острова жаждало принести благодарение всевышнему, и вот на другой день, также нежданно, приезжает священник этого отдела[8] с походной церковью. Преосвященный служил обедню и молебен. Не было слушателя, который бы не прослезился от умиления и радости при кратком приветственном слове святителя.

Не имея дела на бриге, я съехал на берег и провел два дня в обозрении острова.

Шумагинские острова открыты капитаном Берингом во второе его путешествие, а описаны с достаточной астрономической подробностью корпуса флотских штурманов штабс-капитаном Воронковским. Очерк наружного их вида верно передан отцом Вениаминовым (ныне епископ камчатский, курильский и алеутский) в «Записках Уналашкинского отдела». Вся группа кажется отделенной от материка сильным землетрясением. Впрочем, на Унге, как и на прочих островах этой группы, не видно скал, оканчивающихся пиками или иглами; нет также и сопок с котловинами, которые бы вели к заключению о присутствии вулканов.

Утесы, обставляющие так называемую Гаванскую бухту, исключительно состоят из различных скученных валунов, скрепленных глинисто-песчаным цементом; другие окружные утесы представляют попеременно пласты из горизонтальных слоев глинистых и песчаных земель.