Страница:

В «Саге об Инглингах» называются имена трех шведских конунгов рассматриваемого нами периода, похороненных в Уппсале: Аун, Эгиль и Адильс. Едва ли можно счесть простым совпадением, что в Старой Уппсале имеются три больших кургана, тянущихся цепочкой с северо-востока на юго-запад: их называют курганами Одина, Тора и Фрейра. В двух из них велись раскопки, и там обнаружились обугленные человеческие останки. Умершие были людьми богатыми и знатными, очевидно конунгами, и почти наверняка кем-то из троих, перечисленных Снорри. Имея в виду еще и курган Оттара в двадцати милях к северу, в Венделе, мы можем составить достаточно полный перечень властителей, правивших в Швеции на протяжении VI в. Эти величественные памятники, воздвигнутые в Старой Уппсале, – немые свидетели могущества воинственной шведской династии, последовательно распространявшей свою власть на соседние земли – материковый Гаутланд и ближайший остров Готланд. В Венделе и Вальсъерде с VI по IX в. знатных вождей хоронили в ладьях, тридцати и более футов в длину, с лошадьми и упряжью, собаками (а в одном случае даже с охотничьим соколом), прекрасным оружием, котлами и запасами пищи. В других погребениях в тех же местах примерно того же периода находят стеклянные кубки, украшения с полудрагоценными камнями и эмалью, мечи и замечательные шлемы, сделанные по римскому образцу. Это мир «Беовульфа»; захоронения и поэма, дополняя друг друга, раскрывают облик эпохи[13].

Если в дополнение ко всему сказанному вспомнить эпизод «Беовульфа», где говорится о нападении геатов на Фризию около 521 г., свидетельства древнеанглийской поэмы, норвежских и континентальных источников и археологические данные вроде бы укладываются в некую цельную картину. Не всех, однако, убеждают эти построения. Многим датским и шведским исследователям отождествление геатов и гаутов представляется не вполне правомерным, а самые яростные критики – последователи Вейбулля, работающие в Сконе, категорически не согласны с утверждением сторонников «гаутской» гипотезы, что к 600 г. гаутское королевство распалось. В сильно упрощенном виде их позиция сводится к следующему. В основе «Беовульфа» лежат легенда и народная традиция; поэтому, если содержащиеся в ней сведения, противоречат нашим представлениям об исторических и географических реалиях Швеции VI в., сложившимся в результате анализа иных источников, свидетельства поэмы следует просто отбросить. Для начала, кто такие геаты? Чисто по названию их можно отождествить с гаутами, но с тем же успехом филологи готовы соотнести их и с ютами, которых в древнеанглийских и западнонорвежских источниках именуют Iuti, Iutae, Eote, Yte и Jotar, Jutar. Этот последний вариант особенно нравится нефилологам. Кроме того, есть вероятность, что древнеанглийский поэт смешал в одно целое два народа, ютов и гаутов, названия которых не слишком сильно отличаются (g в шведских Gøtar, Götar произносилось как современное y[j]) и о месте жительства которых, как считается, он мало что знал, хотя это только предположение. Если западнонорвежские источники содержат ошибочные сведения относительно Дании, Ютландии, Венделя, Швеции и Гаутланда, то с какой стати мы должны верить древнеанглийской поэме? Разумеется, все подобные заявления нельзя счесть достойными аргументами в пользу того, что геаты – это юты, но у шведских исследователей есть в запасе и более весомые доводы. Если речь идет действительно о ютах, история о морском походе во Фризию (с учетом их высокоразвитого кораблестроения) обретает куда большую реальность. Куда проще представить в роли пиратов ютов, нежели гаутов или шведов. Между Ютландией и устьем Рейна давно существовали торговые и другие связи и повод для вражды вполне мог найтись. Франкские хронисты называют напавших данами, Dani, а не гаутами, и «Liber Monstrorum» пишет о Хьюглаке как о короле Getae, не Gauti, хотя трудно поверить, что под именем Getae могут скрываться юты. О том, что датский флот потерпел поражение во Фризии, около 565 г. упоминает Венантий Фортунат, епископ Пуатье (530–609). Высказывалось также предположение, что средневековая форма имени древнего торгового города Холдинг – стедт в Шлезвиге (Huglasstath, 1285) хранит в себе память о Хьюглауке-Хюглаке-Хигелаке, хотя эта последняя гипотеза выглядит, мягко говоря, неубедительно. Словом, если филология свидетельствует в пользу гаутов, факты из области экономики и политики говорят за ютов.

Но существуют еще фрагменты поэмы, где описаны войны шведов и геатов, при чтении их остается четкое ощущение, что под геатами подразумевались именно гауты, а не какой-либо другой народ. Можно, конечно, предположить, что какая-то часть гаутов жила в северной Ютландии, и таким образом объединить обе версии, но никаких доказательств у нас нет. В результате приходится выбирать между долгими, в течение почти всего VI в., ютско-шведскими войнами, что отнюдь не невозможно, и гаутско-шведскими, тоже вполне вероятными. Так называемыми «фактами» можно в какой-то мере подтвердить и ту и другую версию, но более естественной представляется все же вторая, ибо трудно представить, чтобы англосаксонский поэт, описывая продолжавшиеся на протяжении трех поколений походы из Ютландии в Швецию, не упомянул ни разу о кораблях и морских сражениях. Первоначально гауты жили, вероятно, в Вестеръётланде, но со временем этот могущественный и многочисленный народ заселил земли Эстеръётланда, Дальсланда, Нерке, Вермланда и частично Смоланда. Шведы в свою очередь также претендовали на названные области, так что для войн у шведов и гаутов были поводы. Исходя из всего сказанного гипотеза Чеймберса, если она и не совсем справедлива, все же кажется более обоснованной, чем суждения его оппонентов. Однако при этом едва ли мы вправе, опираясь только на свидетельства «Беовульфа», утверждать, что гауты в конце VI в. потерпели окончательное поражение и шведы захватили их земли. По мнению Курта Вейбулля, гауты сохраняли независимость чуть ли не до 1000 г. и лишь начиная с Олава Скётконунга шведские властители могли по праву именоваться rex Sveorum Gothorumque. В западно-норвежских источниках вплоть до этого времени встречаются многочисленные упоминания о гаутах и Гаутланде, в частности хорошо известный (хотя едва ли заслуживающий доверия) рассказ Снорри о ярле Рёгнвальде, правившем в Гаутланде, чьим содействием Олав сын Трюггви хотел заручиться в борьбе со своими соперниками, в том числе Олавом Скётконунгом[14]. Другие исследователи указывают, что, хотя в ранних памятниках упоминается множество разных племен, населявших Швецию, чужестранцы, посещавшие эти земли в IX в., скажем Ансгар, пишут только о шведах. На основании этого делается вывод, что борьба за главенство на данной территории к тому времени уже завершилась[15]. Так или иначе, проиграв войну шведам, гауты скорее вошли в состав шведского королевства, нежели вовсе исчезли с лица земли. И во всяком случае, до конца эпохи викингов у них были свои законы и законоговорители, тинги и ярлы, по крайней мере, так сообщают источники. В конце концов шведы подчинили гаутов, но проследить этот процесс поэтапно мы не в состоянии.

История Дании в самом ее начале опять-таки напоминает нам о шведских делах. У нас имеется весьма туманное утверждение Иордана, что даны, сородичи шведов, в какой-то момент между 200-м и 500 г. н. э. то ли захватили земли эрулов, то ли отвоевали захваченные эрулами земли. Кроме того, в легендах мы встречаем эпонимического Дана, сына Иппера, короля шведской Уппсалы, «от которого, как говорят древние предания, ведут свое начало славные династии наших королей, словно полноводные потоки, разбегающиеся от одной большой реки». Покинув Швецию, Дан стал править на Зеландии и соседних островах – Фальстере, Лолланде и Мёне; его королевство именовалось Витеслет, Широкая Равнина. Позднее, когда Ютландия, Фюн и Сконе тоже признали власть Дана, королевство стали называть Данмёрк, по его имени. Согласно Саксону Грамматику, у Дана был брат Ангул, чье имя навеки запечатлено в названии «народа англов», позднее, на неисповедимых путях истории, превратившемся в англичан.

Всю эту мешанину необоснованных утверждений нелегко осмыслить; еще труднее делать на ее основании какие-то выводы (даже легенды расходятся между собой: согласно «Хронике королей Лейре» эпонимическими сыновьями Иппера были Нори, Эстен и Дан). Однако здесь можно усмотреть намек на то, что могущественные, богатые и выгодно расположенные Зеландия (с островами и Сконе) и лежащая за проливом Большой Бельт Ютландия (возможно, вместе с Фюном) сыграли важную роль в формировании датского королевства. Разумеется, границы «Большой Дании» установились не сразу и наверняка не раз менялись; междоусобицы и распри подрывали складывавшееся единство, и тем не менее факты говорят за то, что с определенного времени даны стали осознавать себя отдельной, единой народностью, отличной от норвежцев и шведов. Подобные представления складывались в первую очередь в среде знати; простые же люди ощущали скорее свою связь с неким властителем или династией, которым они служили, а не принадлежность к «народу». Кроме того, в связи с возможным изгнанием эрулов и переселением англов и (частично) ютов ответ на вопрос о том, были ли даны одним племенем, занявшим земли, оставленные другими народами, или это имя стало собирательным названием образовавшегося союза племен, живших на Зеландии, малых островах и в Ютландии и изначально именовавшихся по-своему, также оказывается неоднозначным. Но несомненно, народ или союз народов, называвшийся данами, главенствовал на территории современной Дании и в Сконе в начале VI в.

Самые прославленные из легендарных датских конунгов – Скьёльдунги, Скилдинги «Беовульфа», Люди Щита, потомки Скьёльда, который, по «Саге об Инглингах», был сыном Одина, согласно Саксону Грамматику – внуком Дана, а в «Беовульфе» именуется либо «сын Скева», Скильд Скевинг, либо Скильд «со снопом[16]». В «Беовульфе» рассказывается, что его нашли ребенком в ладье, нагруженной бессчетными сокровищами и приплывшей к датскому берегу неведомо откуда. Он явился к данам в трудные времена, устрашил их врагов и стал родоначальником королевской династии, а когда «в час предначертанный» он умер:

Что касается конунгов, правивших после Скьёльда, то здесь мы можем похвастаться скорее количеством источников, нежели их достоверностью: Саксон Грамматик (ок. 1200 г.), Свен Агессен (1185 г.), «Хроника конунгов Лейре» (ок. 1160 г.), которая в XIV в. была включена в «Анналы Лунда»), «Роскилльская хроника» (1146 г.), «Langfe 5 gatal» XI в. К этому перечню можно добавить «Беовульф», сложенный, судя по всему, где-то между 700-м и 750 г., «Сагу о Хрольве Жердинке» и уже упоминавшийся выше латинский пересказ «Саги о Скьёльдунгах». Некоторые из этих источников, в особенности Свен Агессен, кратки, другие, скажем Саксон Грамматик, весьма и весьма пространны. Все требуют осмотрительного к себе отношения и по большей части просто вызывают недоверие. Только там, где заходит речь о Хальвдане, «Хальфдана славного» «Беовульфа», мы выходим из тумана легенд в область истории (и оказываемся, предположительно, где-то в середине V в.). Сын Хальвдана Хродгар был стариком во времена, описанные в «Беовульфе», то есть незадолго до гибели Хигелака, правителя геатов, в 520 г. Он жил в Лейре на Зеландии в высоких, просторных, богато украшенных палатах, звавшихся Хеорот, Палаты Оленя. Старая Лейре (Гамла Лейре) располагается в пяти милях от нынешнего Роскилле: теперь это маленькая деревушка на берегу небольшой речки Корнерап (река Лейре высохла), впадающей в Роскиллефьорд в южном его конце. Исследователь «Беовульфа» и его северных аналогов, оказавшись здесь, вероятно, ощутит некий благоговейный трепет. Как и в некоторых других местах в Дании, в Лейре начиная с каменного века совершались захоронения: подступы к нему охраняют древние, поросшие лесом и травой курганы, и там же находится самый большой на датской территории skibsaetning. По свидетельству Титмара Мерзебургского, в Лейре было когда-то святилище, где совершались кровавые жертвоприношения, там стояли палаты Скьёльдунгов и, согласно легенде, погиб Хрольв Жердинка со своими воинами. Да, наш ученый покинет Лейре глубоко потрясенный и озадаченный. В этом месте, безусловно, жил в X в. некий богатый властитель, удостоившийся «княжеского» погребения, но никаких следов палат Хрольва VI в. в Лейре не обнаружено. Печально думать, что столь высокие властители, какими были датские конунги, оставались без крыши над головой[18], но если их резиденцией была Лейре, мы вынуждены пока признать этот прискорбный факт, и, судя по всему, ситуация вряд ли изменится в будущем. Ровно так же не найдено никаких указаний на существование описанного Титмаром в его Хронике (начало XI в.) капища, где каждый девятый год в январе приносились в жертву богам девяносто девять человек и столько же лошадей, собак и петухов. Впрочем, то, что от святилища ничего не сохранилось, как раз неудивительно.

Тело снесли его

слуги любимые

на берег моря…

…там был он возложен

на лоно ладейное,

кольцедробитель;

с ним же, под мачтой,

груды сокровищ —

добыча походов…

В дорогу владыку

они наделили

казной не меньшей,

чем те, что когда-то

в море отправили

Скильда-младенца

в суденушке утлом.

Стяг златотканый

высоко над ложем

на мачте упрочив,

они поручили

челн теченьям:

сердца их печальны,

сумрачны души,

и нет человека

из воинов этих,

стоящих под небом,

живущих под крышей,

кто мог бы ответить,

к чьим берегам

причалит плывущий[17].

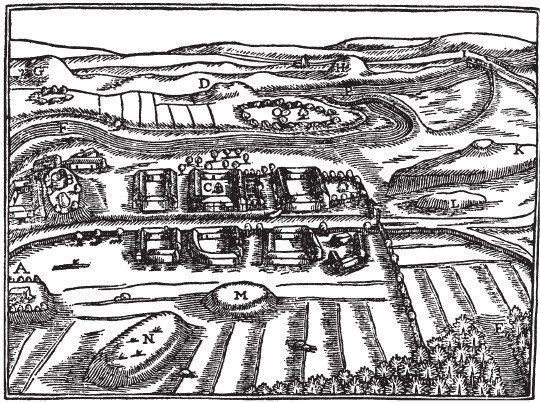

Рис. 5. Лейре, вид с запада (Оле Ворм)

А. Курган Харальда Боевой Зуб; С. Locus ubi Regia olim erat; О. Skibssetning

Конечно, при таком богатстве легендарных и псевдоисторических свидетельств только сверхосторожный ученый не поверит, что Хальвдан-Хальфдан, Хроар-Ро-Хродгар, Хельги-Хальга, Хрольв-Хродвульф действительно правили в Дании, но, к сожалению, все достоверные сведения о них этим и ограничиваются. Скажем, указывает ли имя Хальвдан, означающее «полу-дан», косвенным образом на то, что Скьёльдунги были династией наполовину чужеземного происхождения. Ученый, который взял бы на себя нелегкий труд выяснить родственные связи, первоначальную родину или хотя бы идентифицировать точно данов, ютов, эрулов, хеадобеардов и англов, по справедливости мог бы считаться непревзойденным эрудитом и отчаянным смельчаком.

То же и с Хрольвом. Надо просеять бушель легенд, чтобы добыть крупицу исторической истины, но даже в ней мы не найдем никакой конкретики. Все упоминания о Хрольве в «Беовульфе» и древнеанглийской поэзии несут в себе некое предчувствие грядущего зла. Он доблестно защищал Хеорот от Ингельда и его хеадобеардов, стяжав себе этим деянием великую славу. В «Видсиде» о нем говорится:

Но он запятнал свое имя тем, что захватил датский трон и изгнал, а возможно, убил собственных двоюродных братьев, сыновей Хродгара. Исландские и датские источники старательно замалчивают это злодеяние, ибо оно совершенно не вяжется ни с характером, ни с позднейшей славой Хрольва, но и они не в силах скрыть правду. Очищенная от легендарных и сказочных подробностей (которыми особенно изобилует исландская «Сага о Хрольве Жердинке») история Хрольва в соответствии с древней датской традицией выглядит так. У Хальвдана, конунга Дании, было два сына, Хроар и Хельги. Хальвдана предательски убил его брат Фроди, правивший в своем собственном королевстве, но сыновья отомстили за него. Хельги стал конунгом. Он был большим любителем женщин, но в этих делах ему катастрофически не везло. За свой порок он и был в конце концов наказан. Его сын, славный Хрольв, родился от безумного кровосмесительного союза Хельги с собственной дочерью Ирсой. Позже Ирса, узнав ужасную правду, сбежала от Хельги и стала женой шведского короля Адильса – того самого пьяницы и лихого наездника Адильса-Эадгильса, который убил конунга Али на льду озера Венир и похоронен в Королевском кургане в Старой Уппсале. Именно туда, в Уппсалу, отправился морем конунг Хельги, чтобы увезти Ирсу домой. Он сошел на берег с сотней людей и Адильс хорошо принял его в своем доме. Но на обратном пути Хельги подстерегала засада: в том жестоком бою даны погибли все до единого. Хрольв наследовал отцу, собрал могучую дружину и укрепил королевство. Его резиденция именовалась Лейре (HleiSargarSr). «Эта неприступная крепость стояла в датских землях. В величии и роскоши палаты эти не имели себе равных – воистину никто прежде о таком и не слышал». В Лейре собрались воины из всех северных земель. Один из воинов Хрольва, Бёдвар Медвежонок, женился на его родственнице и затем стал убеждать конунга, что пора поквитаться со шведами. Хрольв отправился в поход на Уппсалу, захватил немало сокровищ Адильса, но затем разбросал их, чтобы задержать преследователей, гнавшихся за ним в долине Фюри. В «Беовульфе» есть намек на то, что Хрольв напал на Адильса-Эадгильса, отстаивая права вдовы Али, с которой был в родстве. Если так, он своей цели не достиг, ибо Адильс до конца жизни правил в Швеции, хотя вся слава, с легкой руки сказителей, досталась Хрольву. Шведский поход стал поворотным моментом его жизни: легенды говорят, что обиженный Один после этого отвернулся от него; более рациональное объяснение выглядит так, что враги конунга, которым вовсе не нравились его непомерные амбиции, в конце концов объединились против него. Возглавлял заговор двоюродный брат Хрольва Хьёрвард, согласно «Саге о Скьёльдунгах» – конунг острова Эланд у юго-восточного побережья Швеции. Он привел войско шведов и гаутов к Лейре: ночью они напали на Хрольва и убили его и всех его дружинников, которые предпочли смерть рядом со своим королем бесславной жизни. Хьёрвард тоже пал, и Лейре сгинул «в бушующем пламени».

Хродвульф с Хродгаром,

храбрые, правили

мирно, совместно,

племянник с дядей,

войско викингов

выгнав за пределы,

силу Ингельда

сломив в сраженье,

порубив у Хеорота

хеадобердов рать[19].

Легендарная история такого рода – крутая смесь: тот, кто попытается разобраться, например, в преданиях о Харальде Боевой Зуб, Сигурде Кольцо и кровавой схватке в Бравелле, получит еще более впечатляющий опыт. Тут, однако, следует вспомнить, что героические деяния и династические распри, запечатленные в захватывающих сказаниях, – это далеко не вся история. В этом подернутом дымкой прошлом в Скандинавии происходило и нечто вполне реальное. Дания сформировалась территориально – в ее состав вошли Зеландия (как географический и политический центр), Фальстер, Лолланд и Мён, затем прочие острова, а также земли по другую сторону пролива Эресунн, то есть Сконе и Халланд, хотя едва ли Бронхольм. Позднее даны продвинулись на запад и заселили Ютландию к северу от Эйдера – эти земли со временем стали играть столь же важную роль в датских делах, как и Зеландия. Водные пути, пролегавшие через проливы Большой и Малый Бельт и Эресунн, связывали отдельные датские территории; естественными преградами для дальнейшего расселения и, соответственно, расширения владений служили болота и леса на Ютландском перешейке и непроходимые чащи Смоланда в Швеции. В начале христианской эры Сконе (др. – сканд. Skaney), окруженный со всех сторон водой или лесами, являлся, по сути, островом; данное обстоятельство вполне объясняет тот факт, что он практически изначально был включен в орбиту датских интересов. С большой долей уверенности можно предположить, что в период с III по VII в. в этих землях шла жестокая борьба за власть и лилось немало крови; археологические находки указывают на III, VII и VIII вв. как на решающие в судьбах датского королевства. Но подробности нам неизвестны.

Однако два вывода мы все же можем сделать. Пока поэты и сказители слагали песни о королях и героях, поражавшие воображение, но имевшие весьма слабое отношение к действительности, жизнь шла своим чередом. Основой ее на протяжении столетий было и оставалось земледелие. Природные условия в разных областях Дании (а тем более в масштабах Скандинавского полуострова) сильно отличались; но на равнинах и в горных местностях, среди болот, пустошей и лесов, на побережьях и в отдалении от моря, оказывалась ли почва каменистой, песчаной или глинистой – повсюду люди пытались пахать землю и разводить скот, чтобы добыть себе пропитание. К их услугам были и иные дары природы – рыба, дичь, меха; некоторые отправлялись в далекие странствия, увозя с собой местные и доставляя на родину чужеземные товары – необходимые вещи и предметы роскоши. Кузнецы, резчики по дереву, корабелы, гончары, изготовители канатов и сбруи, целители и строители курганов занимались своими делами. Все это прописные истины, но не грех вспомнить их лишний раз. Без землепашцев и ремесленников не было бы героев, без экономики не возникло бы королевства.

Второе, на что следует указать – что основой для становления датского королевства (так же как и шведского и норвежского) были возникшие ранее небольшие сообщества – дворы, мелкие поселения, деревни; и это становление происходило в процессе развития институтов, являвшихся принадлежностью определенных территориально-административных образований, в Дании называвшихся «херед» (др. – сканд. пёгаб). Реально все, что мы знаем о хереде, относится к эпохе викингов, но существовали они, очевидно, намного раньше. Изначально так именовали, по всей вероятности, отряд конных воинов, но со временем это слово стало применяться для обозначения территории, жители которой съезжались вместе на тинг – общий сход, где вершился суд и решались вопросы, касавшиеся, так или иначе, всех обитателей данной местности. Географические особенности Дании (если не говорить о западной Ютландии и землях, ныне принадлежащих Швеции) позволяли отдельным дворам объединиться в деревни, а впоследствии из этих поселений выделились некоторые, особенно удобные для проведения тингов – и даже не одного, а нескольких хередов. Там проводились судебные разбирательства, совершались жертвоприношения, заключались торговые сделки и обсуждались разные прочие дела, и по мере того, как возрастала значимость каждого такого центра, росло влияние рода, главенствовавшего в нем. В Норвегии и Швеции происходило нечто подобное. Одни местные вожди обретали могущество и авторитет за счет других. Каждое сообщество стремилось защитить себя от нападений, а при случае расширить свои владения. Вероятно, на Зеландии и в Ютландии в разное время возникало множество «королевств», каждое – со своим «конунгом»; в Ютландии, как известно, некоторые из них просуществовали, пускай и с перерывами, до X в., до времен Горма Старого. И возможно, чтобы лучше понять географию этих мелких королевств, достаточно составить карту областных тингов и ярмарок. Исходя из 1000 г. можно с большой долей вероятности утверждать, что среди искомых нами центров были Хедебю, Рибе, Орхус, Виборг, Аггерсборг, Линдхольм Хёйе в Ютландии, Роскилле и Рингстед на Зеландии, Оденсе на Фюне и, несомненно, Лунд в Сконе, хотя, как мы знаем, судьба многих из них оказалась достаточно сложной и некоторые со временем даже поменяли свое местоположение.