Страница:

Наконец, во времена Годфреда и франкские, и германские источники говорят о Дании как о «королевстве»; хотя, безусловно, у конунга могли быть сильные соперники и без усобиц дело не обходилось. Если Годфред действительно правил в Ютландии и Сконе и прибрал к рукам норвежский Вик, мы можем с полным правом именовать его конунгом Дании; впрочем, не менее важно подчеркнуть, что его власть во многом держалась его личным авторитетом.

О событиях в Дании после смерти Хемминга нам известно на удивление мало. На первый взгляд это кажется странным, ибо деяния данов за пределами их родной земли подробно описаны в хрониках и летописях Англии, Ирландии, Франции, Германии и других южных и западных стран. Однако, если вдуматься, здесь нет ничего непонятного – историописание в средневековой Европе было детищем христианской мысли, а Дания оставалась языческой на протяжении по крайней мере еще одного столетия. Очевидно, сыновья Годфреда боролись за власть с наследниками прежнего конунга Харальда, страну раздирали усобицы, и Людовик Благочестивый наверняка постарался извлечь из этого всю возможную выгоду. Нам известно, что Хорик, сын Годфреда, и Харальд Клак, сын Харальда, оба именовались конунгами и что Харальд, пытаясь заслужить благосклонность императора, принял христианство. Вскоре после этого он стал соправителем Хорика, но в 827 г. его окончательно изгнали из Дании. Франки уже и раньше пробовали брать к себе на службу рассорившихся со своими соплеменниками данов, чтобы те защищали их от нападений с севера. В 826 г. Харальд Клак получил от императора в качестве лена обширные земли на побережьях Фрисландии. Харальд до конца своих дней жил в Нордальбингии или в Ристрингии, и его родичи, в том числе его брат Рорик, владели землями во Фризии на протяжении всего IX в. Хорик же оставался конунгом, пока не погиб в битве в 853–854 гг.

В его правление, помимо усобиц, завоеваний и викингских походов на юг, происходили и другие весьма знаменательные события. Конунг Хорик, судя по всему, был человеком сильным, решительным, воинственным и не слишком разборчивым в средствах, хотя порой проявлял благоразумие и трезвый расчет, как, например, в общении с христианским миссионером Ансгаром.

Первое упоминание о христианской миссии в Дании относится к началу VIII в.: нортумбриец Виллиброрд отправился к конунгу Онгенду (Ангантюру), о котором Алкуин пишет, что тот был «свирепей дикого зверя и тверже камня» (хотя в действительности в Житии св. Виллиброрда конунг выглядит образцом терпимости и сдержанности, особенно по сравнению со своим заносчивым гостем). После этого в течение столетия христианское учение проникало в Данию окольными путями. Торговцы и участники викингских походов возвращались домой с юга и, описывая диковинные обычаи тех земель, где им довелось побывать, рассказывали в том числе и о религии. Чужеземцы, посещавшие северные торговые города, исполняли свои христианские обряды; да и своих рабов-христиан скандинавы едва ли принуждали поклоняться богам северного пантеона. Под влиянием английских и франкских мастеров скандинавские ремесленники стали использовать христианские мотивы в декоре. Карл Великий расширил пределы христианских земель до Эйдера; сын Карла Людовик Благочестивый направил вторую миссию в Данию. В 823 г. по его настоянию папский легат Эбон, архиепископ Реймсский, отправился спасать язычников. Проповеди Эбона принесли кое-какие результаты, и, возможно, благодаря его усилиям Харальд Клак и четыре сотни его дружинников, по цветистому выражению Жития Людовика, «омылись в водах святого крещения» в Ингельхейме, неподалеку от Майнца. Заручившись таким образом поддержкой императора, Харальд возвратился в Данию, и среди его спутников, согласно договоренности, был христианский миссионер. Выбор пал на Ансгара, монаха Нового Корвейского монастыря, двадцатипятилетнего клирика. Его биограф Римберт, возможно, изобразил Ансгара слишком уж юным и просветленным, но то, что этот человек был ревностным христианином и отличался недюжинным мужеством, не вызывает сомнений. Харальд, принимая крещение, больше думал о собственных выгодах в этом мире, чем о вечной жизни в мире ином, и для его покровителя это не было тайной. Ансгар пробыл в Дании недолго. Вместе со своим собратом, монахом Аутбертом, он основал маленькую школу для юношества, вероятно, в Хедебю; в ней было около дюжины учеников, судя по всему, уже христиан. Харальда Клака в Дании не особо жаловали из-за его связей с императором, и когда его изгнали, монахам пришлось уехать вместе с ним. В 829 г. Ансгар отправился с новой миссией, на сей раз в Швецию. По пути он и его напарник Витмар испытали много тягот. В море их корабль атаковали викинги, так что двое миссионеров чудом остались живы; после долгих мытарств они добрались, наконец, до озера Меларен и пришли в Бирку пешком, лишившись в результате своих священных книг. Бирка, как и Хедебю, была крупным торговым городом, и среди ее смешанного населения и многочисленных заезжих людей наверняка нашлось какое-то количество христиан. Конунг Бьёрн, не желая ссориться с империей, выказал миссионеру свое гостеприимство. Самым крупным достижением Ансгара стало обращение в христианство Херигара (Хергейра), «префекта» Бирки. Херигар выстроил и содержал церковь на своей земле и после того, как Ансгар вернулся в Германию, продолжал трудиться на благо истинной веры в Швеции.

В 831 г. Ансгар стал главой нового гамбургского архиепископства, и папа Григорий IV назначил его вместе с Эбоном Реймсским своими легатами к народам севера – шведам, данам, славянам и всем прочим. Исландская пословица гласит, что без битья из мальчика не получится епископа. В IX в. никто из северных миссионеров не мог стать архиепископом, не избивая других. Ансгар был, судя по всему, верным и бесстрашным слугой церкви. Но и в Дании, и в Швеции он встречал сильное сопротивление. Миссия Гаутберта в Бирке сначала достигла некоторых успехов, но в какой-то момент язычники взяли верх: Нитарда, напарника Гаутберта, убили, а его самого изгнали прочь из шведских земель. Конунг Хорик открыто выказывал Ансгару свою враждебность, хотя причиной тому были отнюдь не религиозные разногласия. После смерти Людовика Благочестивого, друга и покровителя Ансгара, империя стала ареной кровопролитной грызни троих его сыновей. Лотарь, Карл Лысый и Людовик с братским рвением дрались между собой, предоставив врагам империи полную свободу действий. Данам это было очень на руку, и они на радостях принялись с удвоенным рвением грабить соседние страны. В 845 г. шесть сотен датских кораблей подошли к Гамбургу. Город был разрушен. Ансгар сумел бежать и даже ухитрился спасти несколько священных реликвий, но церковь, школа и библиотека погибли[40].

Людовик Немецкий, чтобы хоть немного смягчить последствия этих ужасных событий, объединил архиепископства Гамбурга и Бремена, поэтому в 849 г. Ансгар отправился с новой миссией в Данию уже как архиепископ бременский. В 850 г. Хорик, который, несомненно, ощущал политическую необходимость подобного шага и надеялся извлечь из него определенные выгоды, разрешил Ансгару построить церковь в Хедебю. В тот же год Ансгар послал новую миссию в Швецию. Сначала к Херигару в Бирку отправился отшельник Ардгар, а когда после смерти Херигара Ардгар вернулся, Ансгар сам посетил Швецию. Его и на этот раз принимали не слишком дружелюбно, но конунг Олав выказал себя человеком великодушным и терпимым. Возвращаясь в Бремен, Ансгар оставил в Швеции миссионером Эримберта.

Тем временем в Дании долгое и беспокойное правление Хорика подошло к концу. Конец этот был жесток. Родичи конунга, объединившись, отобрали у него часть его королевства, и в начавшейся кровавой распре, согласно легендам, из всех членов семьи уцелел только один – Хорик Младший, который и стал конунгом в 853–854 гг. Первым делом он, по настоянию подданных, закрыл церковь в Хедебю, но разрушать ее не стал, а после визита Ансгара все и вовсе вернулось на круги своя. В 854 г. церковь снова открыли, мало того, клирикам позволили звонить в колокол, чего прежде язычники не допускали. В Рибе заложили еще одну церковь, и со временем эти три скромных христианских храма – в Бирке, Хедебю и Рибе – стали форпостами новой веры в Скандинавии[41].

Что происходило в Дании в правление Хорика Младшего и далее – вплоть до середины X в. – мы не знаем. В 850 г. предводитель викингов Рорик, возможно, брат Харальда Клака, получивший от Лотаря в качестве лена остров Вальхерн, обосновался на юге Ютландии, в землях между Эйдером и морским побережьем. В 873 г. в Дании правили по меньшей мере два конунга – братья Сигифрид и Хальвдан, а если верить Адаму Бременскому, имелись и другие, пиратствовавшие у южных побережий. Похоже, в те времена вполне можно было стать конунгом и без королевства – нашлись бы только флот и войско. Мы знаем имена двух датских конунгов, погибших в битве при Лёвене в 891 г., – Сигифрид и Годфред, но нам ничего не известно о том, каковы были их владения и положение на родине. Преемник (и биограф) Ансгара Римберт какое-то время продолжал миссионерскую деятельность в Дании – в частности, известно, что он выкупал рабов-христиан на рынке в Хедебю, – но после его смерти в 888 г. все связи Бремена с северными землями прервались. С этого момента мы лишаемся даже тех скудных и предвзятых сведений, которые можно извлечь из христианских житий и хроник. Существовало ли на территории Дании хотя бы временами единое королевство? Найдется ли в перечне датских правителей между Хориком Старшим (850 г.) и Гормом Старым (936 г.) хотя бы один конунг, по праву считавшийся властителем всей страны? Где проходили границы мелких королевств? Неплохо было бы также понять взаимоотношения между северными и южными областями Ютландии, а заодно – между Ютландией и островами, особенно теми, что лежат к востоку от пролива Большой Бельт. Но ничего этого мы не знаем. Свидетельства норвежца Оттара (др. – англ. Охтхере), поведавшего английскому королю Альфреду о своем плавании вдоль западных побережий Скандинавии, вовсе не так убедительны, как кажется на первый взгляд. Рассказ Охтхере был включен в выполненный Альфредом перевод «Всемирной истории» Орозия, и, согласно этому источнику, норвежец описывал путешествие из Скирингссаля на западном берегу Ослофьорда в Хедебю следующим образом.

«По его словам, он плыл пять дней до порта, называемого Хедебю (æt Hæþum), что расположен между землями вендов, саксов и Онгелем и принадлежит данам. Первые три дня пути из Скирингссаля по левому борту был Денмёрк (Denemearc, т. е. датские владения на территории Швеции), а по правому – открытое море, следующие два дня по правому борту лежали Ютландия (Готланд), Южная Ютландия (Sillende) и множество островов. В эти последние два дня по левому борту оставались острова, принадлежащие Дании».

О Хедебю Альфреду рассказывал и другой путешественник – англосакс (а возможно, норвежец) Вульфстан, который плавал из Хедебю в Трусо и потом в устье Вислы.

«Вульфстан поведал, что он проделал путь от Хедебю до Трусо за семь дней и ночей и что корабль все это время шел под парусами. Справа по борту лежал Вендланд, слева – Лангеланн и Лолланд, Фальстер и Сконе. Все эти земли принадлежат Дании[42]. Затем мы оставили слева по борту Борнхольм, которым правит свой конунг, и далее – земли, что зовутся Блекинге, Мере, Эланд и Готланд, – все они принадлежат Швеции. А справа по борту на всем пути до устья Вислы оставался Вендланд».

В описании Европы, данном в том же источнике, сказано:

«К западу от земель старых саксов лежит устье реки Эльбы и Фризия, а к северо-западу – Онгель (Ongle), Южная Ютландия (Sillende) и часть Дании (Dene)… На западе земли южных данов омывает один из рукавов Океана – тот самый, что омывает берега Британии, а насевере – морской залив, называемый Балтийским морем (OstsS); восточнее и севернее на материке и островах живут северные даны. Далее на восток лежат земли афредов, а на юг – устье Эльбы и земли старых саксов. С севера земли северных данов омывают воды морского залива Остсэ, к востоку от них живет народ остов, к югу – афредов».

Очевидно, что в этих фрагментах Данией именуется территориальное образование, в состав которого входят Ютландия и острова, а также относящийся сейчас к Швеции Сконе, но не входят Борнхольм и Блекинге. Вполне вероятно, что названные территории и политически представляли собой определенное единство – в том смысле, что населявшие их люди считали себя подданными некоего «правителя данов». Свидетельства Оттара относительно политической ситуации в Ютландии, строго говоря, представляют собой благодатнейший материал для разного рода спекуляций, но, по-видимому, следует признать, что в периоды раздробленности и распрь (а они были нередки) не только Борнхольм, но и другие области, в том числе на полуострове, имели своих собственных правителей. Но и северные, и южные, и все прочие даны принадлежали к одному народу и жили в своей земле. Правда, до того момента, как эта земля стала территорией датского королевства, ждать пришлось еще долго.

Ряд свидетельств, относящихся практически к тем же временам, что и описания Альфреда, подтверждают наши выводы. В 890-х гг. даны предприняли несколько военных походов, и все они оказались на редкость неудачными. После поражения при Лёвене в 891 г. конунгом в Дании стал Хельги. Адам Бременский, ссылаясь на своего покровителя, конунга Свейна Эстридсена, сообщает в одной фразе, что Хельги очень любили «за справедливость и святость». Но, судя по всему, Хельги достались уже только руины королевства, ибо после него правил Олав, который, по словам того же Адама Бременского, «явившись из Швеции, захватил датское королевство силой оружия». У Олава было много сыновей, и двое из них – Кноб и Гурд – наследовали ему в Дании. В конце концов, как сообщает наш источник, в бывших владениях Олава стал править конунг по имени Сигерих, но вскоре его сместил Хардегон сын Свейна, выходец из Нордманнии. Впрочем, Свейн Эстридсен (как и мы теперь) довольно смутно представлял себе последовательность событий: он сам признается, что не может сказать точно, властвовали все эти многочисленные конунги, которых правильнее назвать «тиранами», один за другим или одновременно.

Шведская интерлюдия в Дании занятна и показательна. Попросту говоря, шведские правители захотели получить в свои руки Южную Ютландию и Хедебю, ибо власть над этими землями сулила немалые выгоды, и воспользовались моментом. В начале X в. Швеция, в отличие от Дании, процветала и обладала большой военной мощью; по свидетельству Вульфстана, ей принадлежали крупные острова – Готланд и Эланд – и континентальный Блекинге. Шведские торговцы и пираты вовсю хозяйничали в восточной Прибалтике, в их руках, по сути, находились торговые пути, проходившие по русским рекам, и они же основали на востоке Киевское княжество. Распространив свою власть тем или иным способом на Южную Ютландию, где располагался знаменитый Хедебю, могущественные шведские правители могли бы беспрепятственно получать свою долю прибыли от интенсивного товарообмена между Византией, Русью, арабскими странами с одной стороны и Западной Европой и Скандинавией – с другой. Забавно, что некоторые шведские викинги и торговцы могли, наверное, вполне по-современному представлять себе, как их главные торговые пути пролегают в кольце вод, омывающих Европу, подобно Мировому Змею, что лежит в Океане, омывающем Срединный Мир Людей, и считать, что эти пути, как и Змей, останутся незыблемыми до северного Рагнарека[43]. Но так или иначе, контроль над торговлей в Южной Ютландии или распространение шведского влияния на, выражаясь нашим языком, «мировые товаропотоки» были весьма заманчивыми целями для сильных, решительных и предприимчивых северных вождей.

Точные размеры королевства Олава нам неизвестны, но в него безусловно входил Хедебю с прилегающими землями и, вероятно, ряд «ключевых» областей на важнейших морских путях юга Дании. Два камня с руническими надписями, найденные в окрестностях Хедебю, подтверждают неопределенные и путаные свидетельства Свейна Эстридсена. Надпись на одном из них, обнаруженном между Селкер Hoop и Хедебю Hoop, отличается рядом особенностей, характерных для шведского рунического письма. Она гласит: «Асфрид воздвигла этот камень по Сигтрюггу, сыну своему и Гнупы». На другом, найденном в одном из бастионов Готорп Слот, к северу от Хедебю, написано: «Асфрид, дочь Одинкара, воздвигла этот камень по конунгу Сигтрюггу, сыну своему и Гнупы. Горм вырезал эти руны». Имя «Гнупа» вполне можно счесть северным аналогом «Кноб», а «Сигтрюгг» – имени Сигерих. Таким образом, мы знаем по крайней мере трех конунгов шведской династии – Олава, Гнупу и Сигтрюгга. Женой Гнупы была Асфрид, судя по имени ее отца, – датчанка, что, впрочем, вполне естественно. Кроме того, в «Res gestae Saxonicae* Видукинда, написанных в конце X в., и других германских хрониках упоминается о том, что Генрих Птицелов, желая отомстить «данам» за набеги на Фризию, в 934 г. пошел на них войной, наголову разбил их, обложил данью и вынудил датского конунга Кнуба принять крещение.

Когда и почему шведская династия утратила свою власть над Южной Ютландией, неизвестно. Однако это каким-то образом произошло, ибо в 935 г. посланцам архиепископа Унно, после долгого перерыва вновь отправившего миссионеров в Данию, пришлось, по свидетельству Адама Бременского, иметь дело не с покорным христианином Гнупой, а с упрямым язычником, конунгом Гормом. Что бы ни думал по сему поводу Унно, для историков это – большая удача. Ибо Горм, столь нехорошо обошедшийся с миссионерами, очевидно, был не кто иной, как Горм Старый, муж Тюры, отец прославленного конунга Харальда Синезубого и Гуннхильд Матери Конунгов – жены, а потом вдовы норвежского конунга Эйрика Кровавая Секира. Адам Бременский, впрочем, относит правление Горма к слишком ранним временам, и его гневные описания грешат предвзятостью. Следует также заметить, что рассказанная им история о том, как Хардегон сын Свейна из Нордманнии (Нормандия? Норвегия?) победил Сигериха-Сигтрюгга и тем самым положил конец шведскому правлению в Хедебю, противоречит северной традиции. Согласно «Большой саге об Олаве сыне Трюггви», Горм сын Хардакнута захватил Ютландию, убил конунга Гнупа и конунга Силфраскалли и в конце концов сокрушил всех конунгов до самого Шлее. Тем не менее в этой темной комнате какая-то кошка все же есть, и мы, не особо греша против истины, можем предположить, что в какой-то момент между 935-м и 950 г. Хардегон-Хардакнут сын Свейна и его сын Горм, даны с севера Ютландии, чья власть простиралась и на норвежскую территорию, изгнали потомков Олава с юга. Они обосновались в Еллинге и стали родоначальниками могущественной династии, к которой принадлежали Харальд Синезубый, Свейн Вилобородый, Кнут Могучий, Хардакнут и Свейн Эстридсен, правивший в Дании в конце эпохи викингов.

О самом Горме нам мало что известно. Если не принимать в расчет фантастическую «Сагу о Йомсвикингах», гневные сентенции Адама Бременского и явно ошибочные утверждения Саксона Грамматика и Свена Агессена о том, что он был стар и тяжел на подъем, остается следующее. Горм был конунгом, язычником и воздвиг камень по своей жене Тюре. В «Большой саге об Олаве сыне Трюггви» сообщается, что Горм не только сокрушил всех своих соперников в Ютландии, но и завоевал Вендланд. У Адама Бременского «Хардекнут Врм» («свирепый змей, я вам скажу»), по всей вероятности, Горм сын Хардакнута, – язычник, ненавидящий и преследующий христиан, навлекший на себя праведный гнев Генриха Птицелова. Узнав о его делах, король Генрих пришел в такую ярость, что отправился с войной в Данию и вынудил своего трусоватого соперника молить о пощаде. В результате Генрих расширил пределы своего королевства до Шлезвига, который ныне зовется Хедебю, и поселил в этих приграничных землях саксов. Адам Бременский, судя по всему, спутал разные события и разных исторических персонажей, ибо известно, что Генрих воевал с Данией около 934 г., победил язычника Гнупу и умер в 936 г. Но так или иначе, во времена Горма Германия сильно теснила датчан и едва ли у конунга хватало сил сопротивляться.

Хорошо известная, вызывающая многочисленные споры руническая надпись, вырезанная на меньшем из двух мемориальных камней в Еллинге, гласит: «Конунг Горм воздвиг этот камень в память о своей жене Тюре, строительнице[44] (или славе, или украшении) Дании». Сведения о Тюре еще более туманны и скудны, чем сведения о ее супруге. Возможно, она была дочерью ютландского ярла или принадлежала к английской королевской династии. В позднейших легендах говорится о ее красоте, мудрости и благочестии, а также о ее великих трудах на благо Дании. Буквальное и ошибочное прочтение надписи привело к тому, что Тюре приписывают иногда создание Даневирке. Высказывалось также мнение, что слова «строитель(ница) Дании» (tanmarkaR but или на древнескандинавском Danmarkar bot) относятся не к Тюре, а к самому Горму, объединившему мелкие королевства в единую или почти единую Данию и восстановившему старую южную границу, но это представляется маловероятным. Так или иначе, эта надпись – первый датский источник, в котором встречается название «Дания»[45].

Помимо двух рунических камней, упомянутых выше, многое в Еллинге напоминает нам о Горме. К югу и к северу от романской церкви XII в. возвышаются два больших кургана, которые традиция соотносит с именами Горма и Харальда Синезубого. Однако и это еще не все. Под хорами церкви были обнаружены остатки двух деревянных построек: сгоревшей деревянной церкви и непонятного сооружения, которое, в силу его древности и местоположения – как раз напротив северного кургана, считали языческим храмом. В действительности эта постройка, очевидно, также относится к более поздним, христианским временам. Наконец, при раскопках было обнаружено некое подобие «ограды» из вертикально поставленных камней. В плане она напоминает букву V, ось которой проходит точно через погребальную камеру северного кургана. Расстояние от вершины до камеры составляет 200 метров. Еллинг, судя по всему, строился в два этапа. Язычник Горм возвел каменную «ограду» и северный курган и поставил мемориальный камень по королеве Тюре. В кургане располагалась деревянная погребальная камера, предназначавшаяся для двух человек, но когда ее вскрыли, в ней не оказалось ни останков, ни погребального инвентаря.

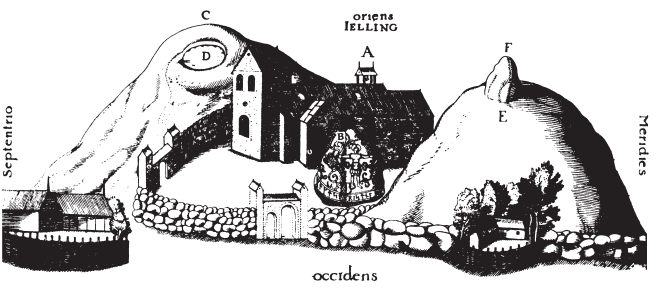

Рис. 15. Еллинг. 1590 г.

А. Романская церковь между курганов

В. Камень Харальда Синезубого

С. Северный курган. Е. Южный курган

Объекты D (описанный как колодец) и F (большой камень) не удалось идентифицировать с достаточной точностью