Наконец, становится очевидным мегаломаниакальный характер социализма. Бюрократические организации не просто склонны к неограниченному расширению – те, кто контролирует их, также инстинктивно пытаются воспроизвести макроструктуры этих организаций в обществе, на которое направлены их действия, и под многочисленными ложными предлогами силовым образом инициируют создание все более крупных подразделений, организаций и фирм. Причин, побуждающих их к этому, две: во-первых, они инстинктивно верят, что такие структуры облегчают контроль за исполнением поступающих сверху приказов; во-вторых, такие структуры дают бюрократическим властям ложное чувство безопасности в отношении настоящих предпринимательских усилий, которые всегда возникают в результате индивидуалистического по своей сути творческого микропроцесса[109].

б) Эти замечания относятся к любой сфере, где происходит стихийное и постоянное социальное развитие или эволюция. В частности, мы имеем в виду культуру, искусство и язык, а в общем – все сферы, где имеет значение стихийная эволюция и свободное развитие социальных обычаев и привычек. Культура — это просто стихийный итог социального процесса, в ходе которого взаимодействует множество людей, и каждый из них вносит в нее небольшой вклад своим личным опытом, воображением и творчеством. Если власти применяют к этому процессу систематическое принуждение, они калечат и расстраивают его, если не останавливают совсем. (И снова власть будет стремиться выглядеть инициатором импульсов культурного развития, учреждая всевозможные агентства, министерства, советы и комиссии, и поручая им поддерживать и «стимулировать» «развитие» культуры с помощью приказов[112].)

в) Эволюция и развитие новых социальных привычек также чрезвычайно важны потому, что они учат людей, как вести себя по отношению к возникающим в процессе социального развития новым обстоятельствам, товарам, услугам и пр. Нет ничего более трагического, чем общество, стагнирующее из-за институциональной агрессии против взаимодействия между его членами, то есть из-за насилия, которое препятствует процессу обучения, необходимому для реакции на новые обстоятельства и максимально эффективного использования новых, постоянно возникающих возможностей[113].

Поскольку социализм основан на институционализированной, систематической агрессии (в виде принудительных распоряжений или приказов) против человеческой деятельности, он приводит к исчезновению описанного выше традиционного понятия закона и его замене подложным «законом», составленным из массы административных распоряжений, инструкций и приказов, подробно устанавливающих, как именно должен вести себя каждый человек. Таким образом, по мере того как социализм распространяется и развивается, законы в традиционном смысле перестают быть для людей руководством к действию, и эту роль присваивают себе принудительные распоряжения или приказы, исходящие от органа власти (который может как быть, так и не быть демократически избранным; это значения не имеет). Так область практического применения закона постепенно сводится к тем публичным или теневым сферам жизни, на которые социалистический режим не влияет прямо и глубоко.

Кроме этого, возникает очень важный дополнительный эффект: когда люди теряют мерку, которой является материальное право, их личности начинают меняться в результате того, что они избавляются от привычки приспосабливаться к общим абстрактным нормам; соответственно люди все хуже и хуже усваивают традиционные нормы поведения и все меньше и меньше подчиняются им. На самом деле, учитывая, что в одних случаях для того, чтобы выжить, человеку необходимо уклоняться от выполнения приказов, а в других это означает успех предпринимательства того искаженного и порочного типа, который всегда сопутствует социализму, население в целом начинает оценивать нарушения правил в большей степени как похвальные проявления человеческого хитроумия, достойные подражания и поощрения, чем как покушение на систему норм и угрозу для общества. Следовательно, социализм побуждает людей нарушать закон, лишает закон содержания и калечит его, совершенно дискредитируя в глазах общества; в результате граждане полностью теряют уважение к закону.

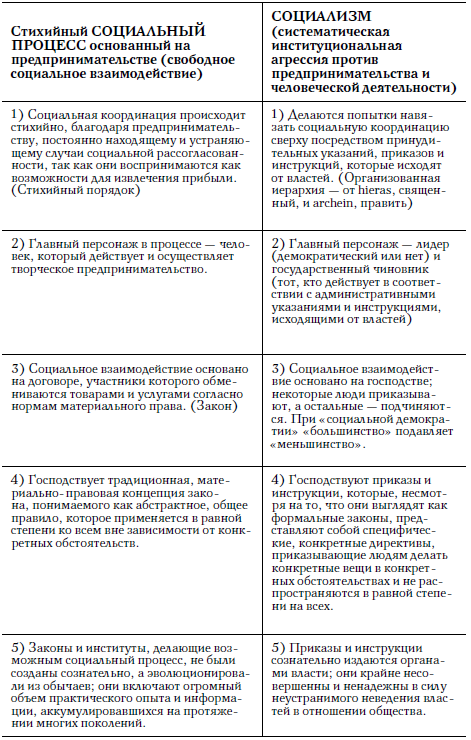

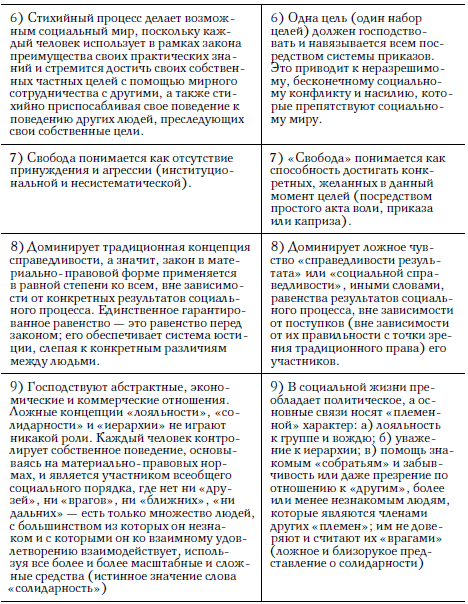

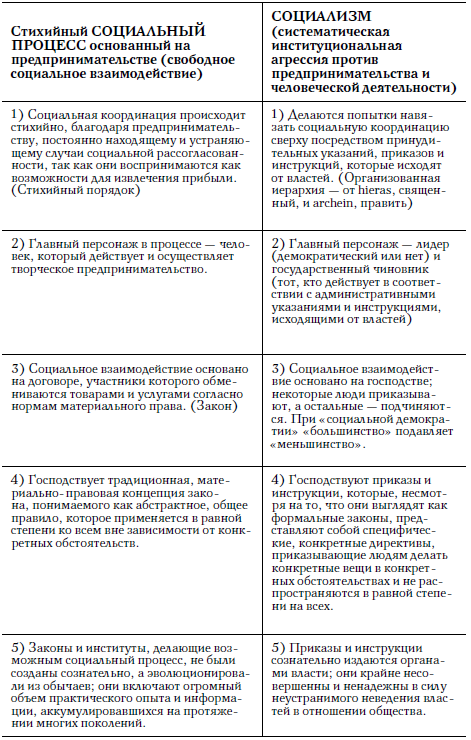

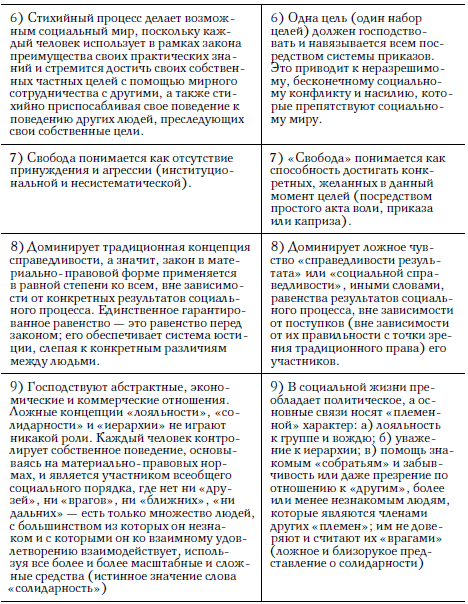

б) Деградация понятия закона, о которой мы только что говорили, всегда сопровождается параллельным разложением понятия справедливости (в том числе справедливого суда) и его применения. Справедливый суд в традиционном смысле слова состоит в равном применении к каждому человеку абстрактных материально-правовых норм поведения, составляющих частное и уголовное право. Следовательно, Фемида не зря изображается с повязкой на глазах, потому что юстиция, прежде всего, действительно должна быть слепа, в том смысле, что на применение законов не должны оказывать влияние ни дары богатых, ни слезы бедных[114]. Поскольку социализм систематически извращает традиционное понятие закона, он также модифицирует и традиционное представление о справедливости. Действительно, в социалистической системе «справедливость» по большому счету состоит в произвольном решении руководящего органа, основанном более или менее на эмоциональном впечатлении его членов от конкретного «окончательного результата» социального процесса, который, как они считают, они чувствуют и который дерзко пытаются организовать сверху посредством приказов. Таким образом, объектом оценки являются не поступки людей, а субъективно воспринимаемый «результат» этих поступков с точки зрения фиктивной «справедливости», к которой добавляется эпитет «социальная», чтобы сделать ее привлекательнее для тех, кто вынужден ее выносить[115]. С точки зрения традиционной справедливости, нет ничего несправедливее, чем социальная «справедливость », ведь она основана на мнении, впечатлении или оценке «результатов» социальных процессов и не зависит от конкретного поведения каждого человека с точки зрения традиционного закона[116]. Роль судьи в традиционном праве – чисто интеллектуальная: он не должен поддаваться своим эмоциям или собственному мнению о том, какое влияние приговор окажет на обе стороны процесса. Если, как это происходит при социализме, беспристрастное применение закона затруднено, а принятие юридических решений, основанных на более или менее субъективных эмоциональных впечатлениях, разрешено, то вся определенность закона исчезает, и вскоре люди начинают понимать, что достаточно произвести благоприятное впечатление на судью, чтобы получить юридическую защиту любого своего желания. Соответственно, создается очень сильный стимул для судебных тяжб, и в сочетании с хаосом, который производит куча все более путаных и противоречивых приказов, это перегружает судей до такой степени, что их работа становится все более тяжелой и неэффективной. И так продолжается этот процесс прогрессирующего распада; он прекращается только с исчезновением юстиции в традиционном смысле и превращением судей в обыкновенных бюрократов на службе у властей, которые контролируют исполнение отдаваемых ими приказов. На следующих страницах представлена систематическая таблица, где мы перечисляем наиболее значимые различия между стихийным процессом, основанным на предпринимательстве и свободном взаимодействии людей, и системой организации, основанной на институциональном принуждении (социализмом). В таблице мы отмечаем противоположный эффект, который они оказывают на концепции и практику права и справедливости.

в) Другая типичная черта социализма – это утрата привычки приспосабливать свое поведение к общим стандартам, сформировавшимся в результате традиции, к стандартам, чья ключевая роль в социуме не может быть до конца понята ни одним отдельным человеком. Мораль ослабевает на всех уровнях и даже исчезает, ее заменяет отражение мистического подхода руководящего органа к социальной организации, и этот мистицизм склонен воспроизводиться на уровне поведения каждого человека. Таким образом, в сфере достижения целей типичная для социализма склонность выдавать желаемое за действительное господствует и на уровне отдельного индивида; персональные цели человека обычно бывают продиктованы капризом и реализуются посредством «приказов», которые отдают ему его желания и инстинкты, а не вытекают из человеческого взаимодействия в рамках, установленных законом и моралью.

Выдающимся примером морального распада, порождаемого социализмом, был лорд Кейнс, один из главных вдохновителей систематического принуждения и интервенционизма в денежной и фискальной сфере. Кейнс объяснял свою «моральную» позицию следующим образом: «Мы совершенно отказывались признавать своим личным долгом подчинение общепринятым правилам поведения, считая, что у нас есть право самостоятельно, сообразуясь с обстоятельствами, принимать решение в каждом отдельном случае, а также что нам хватает мудрости, опыта и самоконтроля, чтобы действовать успешно. Это было очень важной частью наших убеждений, которую мы защищали яростно и агрессивно, и для внешнего мира это было нашей самой заметной и опасной чертой. Мы полностью отвергли традиционные моральные нормы, обычаи и традиционный здравый смысл. Иными словами, мы были имморалистами в самом строгом смысле этого слова… Мы не признавали никаких моральных обязательств, не признавали обязанности приспосабливаться или подчиняться… Что касается меня, поздно уже что-либо менять, я был и навсегда останусь имморалистом»[117].

Итак, социализм выглядит одновременно и как естественный продукт ложного, преувеличенного рационализма, так называемого «Просвещения», и как результат проявления самых низких и наиболее атавистических инстинктов и страстей человека. Действительно, веря в неограниченные возможности человеческого разума, наивные рационалисты, подобно Кейнсу, Руссо и огромному числу других, бунтуют против тех институтов, обычаев и моделей поведения, которые делают возможным социальный порядок, по определению не могут быть полностью рационализированы и безответственно именуются подавляющими и угнетающими социальными традициями. Парадоксальным результатом такого «обожествления» человеческого разума становятся уничтожение моральных принципов, правил и норм поведения, которые позволяли цивилизации развиваться, и неизбежное возвращение человека, который нуждается в этих жизненно важных ориентирах и нормах, в плен наиболее атавистических и примитивных страстей[118].

ТАБЛИЦА III–I

Как утверждает пословица: «С глаз долой – из сердца вон»[119]. Таким образом, возникает нечто вроде миража, побуждающего некоторых людей отождествлять орган принуждения с теми благами и услугами, которые считаются самыми важными для жизни и которые предоставляет этот орган. В умы людей даже не закрадывается мысль о том, что несовершенный результат, достигнутый посредством приказов, мог бы быть куда более творческим, успешным и высоким, если бы был итогом свободной, предпринимательской человеческой деятельности. В результате распространяются самодовольство, цинизм и пассивность. Только подпольная экономика и информация о том, что происходит при других, относительно менее социалистических системах правления, способны запустить механизмы гражданского сопротивления, необходимые для демонтажа – посредством социального развития или революции – организованной институциональной системы принуждения, направленной против людей. Кроме того, социализм, как любой наркотик, вызывает «зависимость» и симптомы «ригидности»; как мы видели, власти стремятся оправдать увеличение дозы принуждения, и для людей, которые впали в зависимость от нее, система делает возвращение к предпринимательским обычаям и моделям поведения, не основанным на принуждении, очень мучительным и тяжелым[120].

Подпольная, или «теневая», экономика

Другим типичным следствием социализма является то, что он запускает неумолимую социальную реакцию, в ходе которой различные действующие субъекты, насколько им это удается, систематически не подчиняются приказам руководящего органа, предпринимая действия и вступая во взаимодействия вне той «правильной» рамки, на создание которой направлены приказы. Таким образам, за спинами тех, кого руководящий орган считает «правильными», начинается целый социальный процесс, который показывает до какой степени институциональное принуждение обречено на неудачу в долгосрочной перспективе из-за того, что оно противоречит фундаментальной сути человеческой деятельности. Поэтому часто у власти нет иного выбора, как править, неявно мирясь с «неправильными» социальными процессами, которые существуют рядом с построенными по ее указанию окостеневшими структурами. Соответственно, возникновение скрытой, «теневой», «неправильной», подпольной экономики (или общества) представляет собой неотъемлемую черту социализма, которая проявляется во всех без исключения сферах, где есть принуждение, и масштаб этой черты зависит от уровня принуждения. Основные особенности коррупции и подпольной экономики в странах реального социализма и в странах со смешанной экономикой одни и те же. Единственное различие состоит в том, что в странах со смешанной экономикой коррупция и подпольная экономика присутствуют исключительно в тех областях социальной жизни, куда вмешивается государство[110].Отставание в социальном (экономическом, технологическом, культурном) развитии

а) Социализм заведомо предполагает атаку на человеческую способность к творчеству и, соответственно, на общество и на развитие цивилизации. Действительно, в той степени, в какой свободная человеческая деятельность насильно ограничена приказами, люди не могут создавать и находить новую информацию, что блокирует развитие цивилизации. Иными словами, социализм подразумевает систематическое воздвижение барьеров на пути свободного взаимодействия людей, и эти барьеры останавливают развитие общества. Этот эффект ощущается во всех областях развития общества, а не только в экономике. Одной из наиболее характерных особенностей социалистической системы является сопротивление новшествам и низкие темпы внедрения современных технологических инноваций; вследствие этого социалистические режимы всегда отстают от своих конкурентов в сфере развития и практического применения новых технологий[111]. Это происходит несмотря на то, что социалисты, в свойственной им экстенсивной и волюнтаристской манере, стремятся форсировать технологическое развитие общества, отдавая приказы и создавая претенциозные институты и советы по научным исследованиям и планированию будущего развития новых технологий. Однако само создание таких бюрократических учреждений для развития инноваций представляет собой очевидное и однозначное доказательство того, что в системе заблокирована возможность научного и технологического развития. Дело в том, что невозможно запланировать будущее развитие знания, если оно еще не было создано и к тому же может возникнуть исключительно при условии предпринимательской свободы, которую нельзя учредить приказом.б) Эти замечания относятся к любой сфере, где происходит стихийное и постоянное социальное развитие или эволюция. В частности, мы имеем в виду культуру, искусство и язык, а в общем – все сферы, где имеет значение стихийная эволюция и свободное развитие социальных обычаев и привычек. Культура — это просто стихийный итог социального процесса, в ходе которого взаимодействует множество людей, и каждый из них вносит в нее небольшой вклад своим личным опытом, воображением и творчеством. Если власти применяют к этому процессу систематическое принуждение, они калечат и расстраивают его, если не останавливают совсем. (И снова власть будет стремиться выглядеть инициатором импульсов культурного развития, учреждая всевозможные агентства, министерства, советы и комиссии, и поручая им поддерживать и «стимулировать» «развитие» культуры с помощью приказов[112].)

в) Эволюция и развитие новых социальных привычек также чрезвычайно важны потому, что они учат людей, как вести себя по отношению к возникающим в процессе социального развития новым обстоятельствам, товарам, услугам и пр. Нет ничего более трагического, чем общество, стагнирующее из-за институциональной агрессии против взаимодействия между его членами, то есть из-за насилия, которое препятствует процессу обучения, необходимому для реакции на новые обстоятельства и максимально эффективного использования новых, постоянно возникающих возможностей[113].

Деградация традиционных представлений о законе и порядке. Моральный распад, порождаемый социализмом

а) В предыдущей главе мы увидели, как возможность существования социального процесса, приводимого в движение энергией предпринимательства, обеспечивается набором традиционных правил, которые, как и многое другое, возникают из предпринимательства. Эти поведенческие привычки составляют субстанцию, или содержание, частного договорного и уголовного права, при том, что их никто намеренно не проектировал. Они представляют собой эволюционные институты, возникшие в результате накопления практической информации, которую вкладывало в них огромное множество людей в течение очень длительного периода времени. С этой точки зрения, право (закон) состоит из ряда материально-правовых законов и норм, которые носят общий (в равной степени распространяются на всех) и абстрактный (устанавливают лишь общую рамку для поведения человека, не задавая никакого конкретного результата для социального процесса) характер.Поскольку социализм основан на институционализированной, систематической агрессии (в виде принудительных распоряжений или приказов) против человеческой деятельности, он приводит к исчезновению описанного выше традиционного понятия закона и его замене подложным «законом», составленным из массы административных распоряжений, инструкций и приказов, подробно устанавливающих, как именно должен вести себя каждый человек. Таким образом, по мере того как социализм распространяется и развивается, законы в традиционном смысле перестают быть для людей руководством к действию, и эту роль присваивают себе принудительные распоряжения или приказы, исходящие от органа власти (который может как быть, так и не быть демократически избранным; это значения не имеет). Так область практического применения закона постепенно сводится к тем публичным или теневым сферам жизни, на которые социалистический режим не влияет прямо и глубоко.

Кроме этого, возникает очень важный дополнительный эффект: когда люди теряют мерку, которой является материальное право, их личности начинают меняться в результате того, что они избавляются от привычки приспосабливаться к общим абстрактным нормам; соответственно люди все хуже и хуже усваивают традиционные нормы поведения и все меньше и меньше подчиняются им. На самом деле, учитывая, что в одних случаях для того, чтобы выжить, человеку необходимо уклоняться от выполнения приказов, а в других это означает успех предпринимательства того искаженного и порочного типа, который всегда сопутствует социализму, население в целом начинает оценивать нарушения правил в большей степени как похвальные проявления человеческого хитроумия, достойные подражания и поощрения, чем как покушение на систему норм и угрозу для общества. Следовательно, социализм побуждает людей нарушать закон, лишает закон содержания и калечит его, совершенно дискредитируя в глазах общества; в результате граждане полностью теряют уважение к закону.

б) Деградация понятия закона, о которой мы только что говорили, всегда сопровождается параллельным разложением понятия справедливости (в том числе справедливого суда) и его применения. Справедливый суд в традиционном смысле слова состоит в равном применении к каждому человеку абстрактных материально-правовых норм поведения, составляющих частное и уголовное право. Следовательно, Фемида не зря изображается с повязкой на глазах, потому что юстиция, прежде всего, действительно должна быть слепа, в том смысле, что на применение законов не должны оказывать влияние ни дары богатых, ни слезы бедных[114]. Поскольку социализм систематически извращает традиционное понятие закона, он также модифицирует и традиционное представление о справедливости. Действительно, в социалистической системе «справедливость» по большому счету состоит в произвольном решении руководящего органа, основанном более или менее на эмоциональном впечатлении его членов от конкретного «окончательного результата» социального процесса, который, как они считают, они чувствуют и который дерзко пытаются организовать сверху посредством приказов. Таким образом, объектом оценки являются не поступки людей, а субъективно воспринимаемый «результат» этих поступков с точки зрения фиктивной «справедливости», к которой добавляется эпитет «социальная», чтобы сделать ее привлекательнее для тех, кто вынужден ее выносить[115]. С точки зрения традиционной справедливости, нет ничего несправедливее, чем социальная «справедливость », ведь она основана на мнении, впечатлении или оценке «результатов» социальных процессов и не зависит от конкретного поведения каждого человека с точки зрения традиционного закона[116]. Роль судьи в традиционном праве – чисто интеллектуальная: он не должен поддаваться своим эмоциям или собственному мнению о том, какое влияние приговор окажет на обе стороны процесса. Если, как это происходит при социализме, беспристрастное применение закона затруднено, а принятие юридических решений, основанных на более или менее субъективных эмоциональных впечатлениях, разрешено, то вся определенность закона исчезает, и вскоре люди начинают понимать, что достаточно произвести благоприятное впечатление на судью, чтобы получить юридическую защиту любого своего желания. Соответственно, создается очень сильный стимул для судебных тяжб, и в сочетании с хаосом, который производит куча все более путаных и противоречивых приказов, это перегружает судей до такой степени, что их работа становится все более тяжелой и неэффективной. И так продолжается этот процесс прогрессирующего распада; он прекращается только с исчезновением юстиции в традиционном смысле и превращением судей в обыкновенных бюрократов на службе у властей, которые контролируют исполнение отдаваемых ими приказов. На следующих страницах представлена систематическая таблица, где мы перечисляем наиболее значимые различия между стихийным процессом, основанным на предпринимательстве и свободном взаимодействии людей, и системой организации, основанной на институциональном принуждении (социализмом). В таблице мы отмечаем противоположный эффект, который они оказывают на концепции и практику права и справедливости.

в) Другая типичная черта социализма – это утрата привычки приспосабливать свое поведение к общим стандартам, сформировавшимся в результате традиции, к стандартам, чья ключевая роль в социуме не может быть до конца понята ни одним отдельным человеком. Мораль ослабевает на всех уровнях и даже исчезает, ее заменяет отражение мистического подхода руководящего органа к социальной организации, и этот мистицизм склонен воспроизводиться на уровне поведения каждого человека. Таким образом, в сфере достижения целей типичная для социализма склонность выдавать желаемое за действительное господствует и на уровне отдельного индивида; персональные цели человека обычно бывают продиктованы капризом и реализуются посредством «приказов», которые отдают ему его желания и инстинкты, а не вытекают из человеческого взаимодействия в рамках, установленных законом и моралью.

Выдающимся примером морального распада, порождаемого социализмом, был лорд Кейнс, один из главных вдохновителей систематического принуждения и интервенционизма в денежной и фискальной сфере. Кейнс объяснял свою «моральную» позицию следующим образом: «Мы совершенно отказывались признавать своим личным долгом подчинение общепринятым правилам поведения, считая, что у нас есть право самостоятельно, сообразуясь с обстоятельствами, принимать решение в каждом отдельном случае, а также что нам хватает мудрости, опыта и самоконтроля, чтобы действовать успешно. Это было очень важной частью наших убеждений, которую мы защищали яростно и агрессивно, и для внешнего мира это было нашей самой заметной и опасной чертой. Мы полностью отвергли традиционные моральные нормы, обычаи и традиционный здравый смысл. Иными словами, мы были имморалистами в самом строгом смысле этого слова… Мы не признавали никаких моральных обязательств, не признавали обязанности приспосабливаться или подчиняться… Что касается меня, поздно уже что-либо менять, я был и навсегда останусь имморалистом»[117].

Итак, социализм выглядит одновременно и как естественный продукт ложного, преувеличенного рационализма, так называемого «Просвещения», и как результат проявления самых низких и наиболее атавистических инстинктов и страстей человека. Действительно, веря в неограниченные возможности человеческого разума, наивные рационалисты, подобно Кейнсу, Руссо и огромному числу других, бунтуют против тех институтов, обычаев и моделей поведения, которые делают возможным социальный порядок, по определению не могут быть полностью рационализированы и безответственно именуются подавляющими и угнетающими социальными традициями. Парадоксальным результатом такого «обожествления» человеческого разума становятся уничтожение моральных принципов, правил и норм поведения, которые позволяли цивилизации развиваться, и неизбежное возвращение человека, который нуждается в этих жизненно важных ориентирах и нормах, в плен наиболее атавистических и примитивных страстей[118].

ТАБЛИЦА III–I

Социализм как «опиум народа»

Наконец, у социализма есть системный эффект, состоящий в том, что он препятствует гражданам обнаружить те негативные последствия, к которым он приводит. В силу самой своей природы социализм мешает появлению значимой информации, необходимой для того, чтобы подвергнуть его критике или устранить. Когда людей насильственно удерживают от свободной творческой деятельности, они даже не понимают, какие возможности для творчества теряют в пронизанной принуждением институциональной среде, в которую погружены их жизни.Как утверждает пословица: «С глаз долой – из сердца вон»[119]. Таким образом, возникает нечто вроде миража, побуждающего некоторых людей отождествлять орган принуждения с теми благами и услугами, которые считаются самыми важными для жизни и которые предоставляет этот орган. В умы людей даже не закрадывается мысль о том, что несовершенный результат, достигнутый посредством приказов, мог бы быть куда более творческим, успешным и высоким, если бы был итогом свободной, предпринимательской человеческой деятельности. В результате распространяются самодовольство, цинизм и пассивность. Только подпольная экономика и информация о том, что происходит при других, относительно менее социалистических системах правления, способны запустить механизмы гражданского сопротивления, необходимые для демонтажа – посредством социального развития или революции – организованной институциональной системы принуждения, направленной против людей. Кроме того, социализм, как любой наркотик, вызывает «зависимость» и симптомы «ригидности»; как мы видели, власти стремятся оправдать увеличение дозы принуждения, и для людей, которые впали в зависимость от нее, система делает возвращение к предпринимательским обычаям и моделям поведения, не основанным на принуждении, очень мучительным и тяжелым[120].