• Если вы раздражены, по возможности отложите или отмените все совместные с ребенком дела, пока вы не успокоитесь.

• Если какая-нибудь ситуация требует вашего вмешательства, обращайтесь с ребенком спокойно, не проявляйте свои отрицательные эмоции.

• Старайтесь не прикасаться к ребенку в минуты своего раздражения.

3. Если вы расстроены, то дети должны знать о вашем состоянии

• Говорите детям прямо о своих чувствах, желаниях и потребностях: «Я очень расстроена, хочу побыть одна. Поиграй, пожалуйста, в соседней комнате» или: «Дела на работе вывели меня из себя. Через несколько минут я успокоюсь, а сейчас, пожалуйста, не трогай меня».

4. В те минуты, когда вы расстроены или разгневаны, сделайте для себя что-нибудь приятное, что могло бы вас успокоить: примите теплую ванну, душ; выпейте чаю; позвоните друзьям, сделайте «успокаивающую» маску для лица, просто расслабьтесь, лежа на диване, послушайте любимую музыку.

5. Старайтесь предвидеть и предотвратить возможные неприятности, которые могут вызвать ваш гнев.

• Не давайте ребенку играть с теми вещами и предметами, которыми вы очень дорожите.

• Не позволяйте выводить себя из равновесия. Умейте предчувствовать поступление собственного эмоционального срыва и не допускайте этого, управляя собой (подумать о чем-то приятном) и ситуацией.

6. К некоторым особо важным событиям следует готовиться заранее. Постарайтесь предусмотреть всевозможные нюансы и подготовить ребенка к предстоящим событиям.

• Изучайте силы и возможности вашего ребенка.

• Если вам предстоит сделать первый визит (к врачу, в детский сад и т. д.), отрепетируйте все загодя.

• Если ребенок капризничает в тот момент, когда он голоден, продумайте, как накормить его во время длительной поездки.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ТРЕВОЖНОГО РЕБЕНКА

Родители тревожных детей зачастую предъявляют к ним завышенные требования, совершенно невыполнимые для ребенка. Иногда это связано с неудовлетворенностью собственным положением, с желанием воплотить в ребенке свои нереализованные мечты.

Завышенные требования родителей могут быть связаны и с другими причинами. Так, добившись высокого положения в обществе или материального благополучия, родители, не желая видеть в своем чаде «неудачника», заставляют его работать сверх меры.

Нередки случаи, когда родители сами являются высокотревожными, вследствие чего они воспринимают малейшую неудачу ребенка как катастрофу, отчего и не позволяют ему сделать ни малейшего промаха. Ребенок таких родителей лишен возможности учиться на собственных ошибках.

Требования взрослых, которые ребенок не в состоянии выполнить, нередко приводят к тому, что он начинает испытывать страх не соответствовать ожиданиям окружающих, чувствовать себя неудачником. Со временем он привыкает «опускать руки», сдаваться без борьбы даже в обычных ситуациях. Таким образом формируется личность человека, который старается действовать так, чтобы ему не приходилось сталкиваться с какими бы то ни было проблемами.

Некоторые родители, стремясь уберечь своего ребенка от любых реальных и мнимых угроз его жизни и безопасности, формируют у него ощущение собственной беззащитности перед опасностями мира.

Все это мешает нормальному развитию ребенка, реализации его творческих способностей и его общению со взрослыми и сверстниками.

Большинство родителей тревожных детей не осознают, как их собственное поведение влияет на характер ребенка. С такими родителями необходимо проводить разъяснительные беседы, рекомендовать им для чтения специальную литературу и привлекать их к взаимодействию с педагогом или психологом.

Иногда «неподготовленные» родители, узнав о возникновении у ребенка каких-либо страхов, принимают неправильную позицию. Они начинают либо уговаривать ребенка, чтобы он не боялся, либо высмеивать его. И то и другое может только способствовать усилению страха.

Большое количество замечаний, окриков, одергиваний может вызвать в ребенке не только агрессию, но и тревогу, а иногда и то и другое. Таким родителям можно посоветовать хотя бы в течение одного дня записывать все замечания, которые они сделали или хотели бы сделать ребенку. В конце дня можно отметить те из них, которые способствовали не улучшению, а даже ухудшению взаимоотношений с сыном или дочерью. Если среди этих замечаний были угрозы невыполнимых наказаний, то таким родителям необходимо научиться сдерживать себя и обдумывать то, что они говорят ребенку.

Как правило, родители тревожных детей сами бывают высокотревожными, в связи с чем имеют низкую самооценку, страдают от мышечных зажимов, не удовлетворены собой и своими действиями и т. д. Таким родителям необходимо прежде всего заняться самовоспитанием, которое можно начать с изучения и применения на практике восьми способов изменения самооценки, предложенных Л. Бассет (1997):

1. Постарайтесь более позитивно относиться к жизни.

• Используйте внутренний диалог с собой, состоящий только из позитивных утверждений.

2. Если у вас появятся негативные мысли, постарайтесь тут же переключиться на приятное.

• Относитесь к людям так, как они того заслуживают.

• Выискивайте в каждом человеке не недостатки, а их положительные качества.

3. Относитесь к себе с уважением.

• Составьте список своих достоинств.

• Убедите себя в том, что вы ими действительно обладаете.

4. Попытайтесь избавиться от того, что вам самим не нравится в себе.

• Чаще смотрите на себя в зеркало, пытаясь ответить на вопрос: стоит ли что-то изменить в себе?

• Если да – то не откладывайте.

5. Начинайте принимать решение самостоятельно.

• Помните, что не существует правильных и неправильных решений.

• Любое принятое вами решение вы всегда можете оправдать и обосновать.

6. Постарайтесь окружить себя тем, что оказывает на вас положительное влияние.

• Приобретайте любимые книги, магнитофонные записи.

• Имейте и любите свои «слабости».

7. Начинайте рисковать.

• Принимайте на себя ответственность, пусть доля риска сначала может быть невелика.

8. Обретите любую веру: в человека, в судьбу, в обстоятельства и пр.

• Помните, что вера в нечто более значительное, чем мы сами, может помочь нам в решении трудных ситуаций.

• Если вы не можете повлиять на ход событий, «отойдите в сторону» и просто подождите.

Благоприятный психологический климат в семье способствует гармоничному развитию личности ребенка и снижению уровня тревожности.

Родителям следует как можно больше общаться со своими детьми, устраивать совместные праздники, походы в зоопарк, в театр, на выставки. Жителям больших городов желательно почаще выходить на природу.

Поскольку у тревожных детей часто повышена потребность кого-то любить и ласкать, хорошо иметь дома животных: кошку, собаку, хомячка или попугайчика. Сотрудничество между родителями и ребенком при совместном уходе за любимым питомцем поможет им выстроить партнерские отношения.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ГИПЕРАКТИВНОГО РЕБЕНКА

При взаимодействии с гиперактивными детьми родители, как правило, испытывают много трудностей. Одни пытаются жесткими мерами бороться с «непослушанием» ребенка, усиливают дисциплинарные способы воздействия, увеличивают рабочие нагрузки, строго наказывают за малейший проступок, вводят жесткую систему запретов. Другие, устав от бесконечной борьбы со своим чадом, «опускают руки», стараются не обращать внимания на его поведение и предоставляют ему полную свободу действий, тем самым лишая ребенка необходимой поддержки взрослых. Третьи, слыша и в детском саду, и в школе, и в других общественных местах непрекращающиеся упреки и замечания в адрес своего ребенка, начинают винить в том, что он такой, только себя, и даже приходят в отчаяние и впадают в состояние депрессии (которое, в свою очередь, негативно влияет на чувствительного ребенка).

Во всех этих случаях родители не способны выработать последовательную и оптимальную линию поведения в отношениях с ребенком, поэтому с ними необходимо проводить планомерную разъяснительную работу. Прежде всего надо объяснить мамам и папам, бабушкам и дедушкам, что ребенок ни в коей мере не виноват, что он такой, и что дисциплинарные меры воздействия в виде постоянных наказаний, замечаний, окриков, нотаций не приведут к улучшению поведения ребенка, а в большинстве случаев даже ухудшат его. Для этого целесообразно организовать постоянно действующий лекторий, на котором родители могут задавать конкретные вопросы специалистам, а также проводить совместные тренинги родителей и детей. В процессе тренингов те и другие научатся лучше понимать друг друга.

С гиперактивным ребенком необходимо общаться мягко, спокойно. Если взрослый выполняет вместе с ним учебное задание, желательно избегать как криков и приказаний, так и восторженных интонаций, эмоционально приподнятого тона. Гиперактивный ребенок, будучи очень чувствительным и восприимчивым, скорее всего, быстро присоединится к вашему настроению. Ваши эмоции захлестнут его и станут препятствием для дальнейших успешных действий.

Довольно часто гиперактивные дети обладают неординарными способностями в разных областях, сообразительны и быстро схватывают информацию, отчего у родителей создается впечатление, что обычная программа обучения в детском саду или школе слишком примитивна для них, и они записывают ребенка в различные кружки, на факультативы. Однако завышенные требования и увеличение учебных нагрузок часто ведут к переутомлению, капризам и полному отказу от учебы.

Бывает, что родители, уверовав либо в исключительность своего чада, либо в невозможность что-то изменить, выбирают тактику вседозволенности, и смышленый ребенок очень быстро начинает манипулировать взрослыми. А поскольку гиперактивному ребенку для ощущения собственной безопасности просто необходимы четкие границы дозволенного и обязательная обратная связь от взрослого, в этом случае нежелательное поведение только усугубляется.

Гиперактивному ребенку, как правило, делают огромное количество замечаний и дома, и в детском саду, и в школе, отчего страдает его самооценка. Надо чаще хвалить его за успехи и достижения, даже самые незначительные. Нельзя, однако, забывать, что неискренняя, незаслуженная похвала недопустима. Все дети, а особенно гиперактивные (и, соответственно, особо чувствительные), быстро раскусят вас и перестанут вам доверять.

Помня о том, что гиперактивному ребенку для укрепления уверенности в себе необходимы похвала и одобрение взрослых, нельзя забывать и о том, что, если взрослый хочет похвалить ребенка за удачное выполнение задания, за усидчивость или аккуратность, лучше это делать не слишком эмоционально, чтобы не перевозбудить его.

Если взрослый хочет добиться того, чтобы гиперактивный ребенок выполнял его указания и просьбы, надо научиться правильно давать ему инструкции. Прежде всего, указания должны быть немногословными (не более 10 слов). В противном случае ребенок просто «выключится» и не услышит вас. Родители не должны давать ребенку несколько заданий сразу, например: «Иди в детскую, убери игрушки, потом почисти зубы и приходи за стол». Лучше дать те же указания, но отдельно, добавляя следующее только после того, как выполнено предыдущее. Необходимо, чтобы задания были выполнимы для ребенка и физически, и по времени. Их выполнение необходимо проконтролировать.

В случае, если родители считают, что какую-то деятельность ребенка необходимо запретить (например, ребенку нельзя гулять одному, нельзя брать спички т. д.), надо помнить, что запретов должно быть очень немного, они должны быть заранее оговорены с ребенком и сформулированы в очень четкой и непреклонной форме. При этом желательно, чтобы ребенок знал, какие санкции будут введены взрослыми за нарушение того или иного запрета. В свою очередь, родители должны быть очень последовательными при исполнении санкций. (Здесь можно привести аналогию из юридической практики: снижение преступности обеспечивает не строгость наказания, а его неизбежность.) В противном случае ребенок каждый раз будет жертвой настроения мамы или папы и станет бояться не конкретного наказания за конкретный проступок, а неожиданной «эмоциональной бури» со стороны взрослого. Все это приведет лишь к тому, что ребенок начнет стараться скрывать происшествия от родителей и отношения между ребенком и родителями ухудшатся.

В повседневном общении с гиперактивными детьми родители должны избегать резких запретов, начинающихся словами «нет» и «нельзя». Гиперактивный ребенок, в силу своей импульсивности, скорее всего тут же отреагирует на такой запрет непослушанием либо вербальной агрессией. В этом случае, во-первых, надо говорить с ребенком спокойно и сдержанно, даже если вы что-либо ему запрещаете, а во-вторых, желательно не говорить ребенку «нет», а дать ему возможность выбора. Например, если ребенок «носится как вихрь» по квартире, можно предложить ему на выбор два или три других занятия: побегать во дворе или послушать чтение взрослого. Если ребенок громко кричит, можно вместе с ним спеть по его выбору несколько любимых песен. Если ребенок швыряется игрушками и вещами, можно предложить ему подвижную игру.

Импульсивность мешает гиперактивному ребенку по первому требованию взрослого переключиться с одного вида деятельности на другой. Иногда лучше за несколько минут до начала новой деятельности предупредить его об этом. К примеру, если ребенок смотрит телевизор, а родителям надо идти в магазин, можно сказать ему: «Через 10 минут мы выключаем телевизор. Хорошо?» Чтобы не вызвать направленную на вас агрессию ребенка, лучше, если об истечении этих десяти минут ему напомните не вы, а звонок будильника или кухонного таймера. В том случае, когда ребенок правильно выполняет поставленные условия, он, безусловно, заслуживает вознаграждения, и здесь уместно использовать систему поощрений и наказаний, о которой шла речь выше.

Соблюдение дома четкого распорядка дня – еще одно из важнейших условий взаимодействия с гиперактивным ребенком. И прием пищи, и прогулки, и выполнение домашних заданий необходимо осуществлять в одно и то же, известное ребенку, время. Чтобы предотвратить перевозбуждение, такой ребенок должен ложиться спать в строго определенное время, причем продолжительность сна должна быть достаточной для восстановления сил (в каждом конкретном случае родители определяют эту продолжительность сами, исходя из состояния ребенка).

По возможности надо оградить гиперактивного ребенка от длительных занятий на компьютере и от просмотра телевизионных передач, особенно способствующих его эмоциональному возбуждению.

Гиперактивному ребенку полезны спокойные прогулки перед сном, во время которых родители имеют возможность откровенно, наедине поговорить с ребенком, узнать о его проблемах. А свежий воздух и размеренный шаг помогут ребенку успокоиться.

2.10. ГРУППОВАЯ ТЕРАПИЯ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

• Если какая-нибудь ситуация требует вашего вмешательства, обращайтесь с ребенком спокойно, не проявляйте свои отрицательные эмоции.

• Старайтесь не прикасаться к ребенку в минуты своего раздражения.

3. Если вы расстроены, то дети должны знать о вашем состоянии

• Говорите детям прямо о своих чувствах, желаниях и потребностях: «Я очень расстроена, хочу побыть одна. Поиграй, пожалуйста, в соседней комнате» или: «Дела на работе вывели меня из себя. Через несколько минут я успокоюсь, а сейчас, пожалуйста, не трогай меня».

4. В те минуты, когда вы расстроены или разгневаны, сделайте для себя что-нибудь приятное, что могло бы вас успокоить: примите теплую ванну, душ; выпейте чаю; позвоните друзьям, сделайте «успокаивающую» маску для лица, просто расслабьтесь, лежа на диване, послушайте любимую музыку.

5. Старайтесь предвидеть и предотвратить возможные неприятности, которые могут вызвать ваш гнев.

• Не давайте ребенку играть с теми вещами и предметами, которыми вы очень дорожите.

• Не позволяйте выводить себя из равновесия. Умейте предчувствовать поступление собственного эмоционального срыва и не допускайте этого, управляя собой (подумать о чем-то приятном) и ситуацией.

6. К некоторым особо важным событиям следует готовиться заранее. Постарайтесь предусмотреть всевозможные нюансы и подготовить ребенка к предстоящим событиям.

• Изучайте силы и возможности вашего ребенка.

• Если вам предстоит сделать первый визит (к врачу, в детский сад и т. д.), отрепетируйте все загодя.

• Если ребенок капризничает в тот момент, когда он голоден, продумайте, как накормить его во время длительной поездки.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ТРЕВОЖНОГО РЕБЕНКА

Родители тревожных детей зачастую предъявляют к ним завышенные требования, совершенно невыполнимые для ребенка. Иногда это связано с неудовлетворенностью собственным положением, с желанием воплотить в ребенке свои нереализованные мечты.

Завышенные требования родителей могут быть связаны и с другими причинами. Так, добившись высокого положения в обществе или материального благополучия, родители, не желая видеть в своем чаде «неудачника», заставляют его работать сверх меры.

Нередки случаи, когда родители сами являются высокотревожными, вследствие чего они воспринимают малейшую неудачу ребенка как катастрофу, отчего и не позволяют ему сделать ни малейшего промаха. Ребенок таких родителей лишен возможности учиться на собственных ошибках.

Требования взрослых, которые ребенок не в состоянии выполнить, нередко приводят к тому, что он начинает испытывать страх не соответствовать ожиданиям окружающих, чувствовать себя неудачником. Со временем он привыкает «опускать руки», сдаваться без борьбы даже в обычных ситуациях. Таким образом формируется личность человека, который старается действовать так, чтобы ему не приходилось сталкиваться с какими бы то ни было проблемами.

Некоторые родители, стремясь уберечь своего ребенка от любых реальных и мнимых угроз его жизни и безопасности, формируют у него ощущение собственной беззащитности перед опасностями мира.

Все это мешает нормальному развитию ребенка, реализации его творческих способностей и его общению со взрослыми и сверстниками.

Большинство родителей тревожных детей не осознают, как их собственное поведение влияет на характер ребенка. С такими родителями необходимо проводить разъяснительные беседы, рекомендовать им для чтения специальную литературу и привлекать их к взаимодействию с педагогом или психологом.

Иногда «неподготовленные» родители, узнав о возникновении у ребенка каких-либо страхов, принимают неправильную позицию. Они начинают либо уговаривать ребенка, чтобы он не боялся, либо высмеивать его. И то и другое может только способствовать усилению страха.

Большое количество замечаний, окриков, одергиваний может вызвать в ребенке не только агрессию, но и тревогу, а иногда и то и другое. Таким родителям можно посоветовать хотя бы в течение одного дня записывать все замечания, которые они сделали или хотели бы сделать ребенку. В конце дня можно отметить те из них, которые способствовали не улучшению, а даже ухудшению взаимоотношений с сыном или дочерью. Если среди этих замечаний были угрозы невыполнимых наказаний, то таким родителям необходимо научиться сдерживать себя и обдумывать то, что они говорят ребенку.

Как правило, родители тревожных детей сами бывают высокотревожными, в связи с чем имеют низкую самооценку, страдают от мышечных зажимов, не удовлетворены собой и своими действиями и т. д. Таким родителям необходимо прежде всего заняться самовоспитанием, которое можно начать с изучения и применения на практике восьми способов изменения самооценки, предложенных Л. Бассет (1997):

1. Постарайтесь более позитивно относиться к жизни.

• Используйте внутренний диалог с собой, состоящий только из позитивных утверждений.

2. Если у вас появятся негативные мысли, постарайтесь тут же переключиться на приятное.

• Относитесь к людям так, как они того заслуживают.

• Выискивайте в каждом человеке не недостатки, а их положительные качества.

3. Относитесь к себе с уважением.

• Составьте список своих достоинств.

• Убедите себя в том, что вы ими действительно обладаете.

4. Попытайтесь избавиться от того, что вам самим не нравится в себе.

• Чаще смотрите на себя в зеркало, пытаясь ответить на вопрос: стоит ли что-то изменить в себе?

• Если да – то не откладывайте.

5. Начинайте принимать решение самостоятельно.

• Помните, что не существует правильных и неправильных решений.

• Любое принятое вами решение вы всегда можете оправдать и обосновать.

6. Постарайтесь окружить себя тем, что оказывает на вас положительное влияние.

• Приобретайте любимые книги, магнитофонные записи.

• Имейте и любите свои «слабости».

7. Начинайте рисковать.

• Принимайте на себя ответственность, пусть доля риска сначала может быть невелика.

8. Обретите любую веру: в человека, в судьбу, в обстоятельства и пр.

• Помните, что вера в нечто более значительное, чем мы сами, может помочь нам в решении трудных ситуаций.

• Если вы не можете повлиять на ход событий, «отойдите в сторону» и просто подождите.

Благоприятный психологический климат в семье способствует гармоничному развитию личности ребенка и снижению уровня тревожности.

Родителям следует как можно больше общаться со своими детьми, устраивать совместные праздники, походы в зоопарк, в театр, на выставки. Жителям больших городов желательно почаще выходить на природу.

Поскольку у тревожных детей часто повышена потребность кого-то любить и ласкать, хорошо иметь дома животных: кошку, собаку, хомячка или попугайчика. Сотрудничество между родителями и ребенком при совместном уходе за любимым питомцем поможет им выстроить партнерские отношения.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ГИПЕРАКТИВНОГО РЕБЕНКА

При взаимодействии с гиперактивными детьми родители, как правило, испытывают много трудностей. Одни пытаются жесткими мерами бороться с «непослушанием» ребенка, усиливают дисциплинарные способы воздействия, увеличивают рабочие нагрузки, строго наказывают за малейший проступок, вводят жесткую систему запретов. Другие, устав от бесконечной борьбы со своим чадом, «опускают руки», стараются не обращать внимания на его поведение и предоставляют ему полную свободу действий, тем самым лишая ребенка необходимой поддержки взрослых. Третьи, слыша и в детском саду, и в школе, и в других общественных местах непрекращающиеся упреки и замечания в адрес своего ребенка, начинают винить в том, что он такой, только себя, и даже приходят в отчаяние и впадают в состояние депрессии (которое, в свою очередь, негативно влияет на чувствительного ребенка).

Во всех этих случаях родители не способны выработать последовательную и оптимальную линию поведения в отношениях с ребенком, поэтому с ними необходимо проводить планомерную разъяснительную работу. Прежде всего надо объяснить мамам и папам, бабушкам и дедушкам, что ребенок ни в коей мере не виноват, что он такой, и что дисциплинарные меры воздействия в виде постоянных наказаний, замечаний, окриков, нотаций не приведут к улучшению поведения ребенка, а в большинстве случаев даже ухудшат его. Для этого целесообразно организовать постоянно действующий лекторий, на котором родители могут задавать конкретные вопросы специалистам, а также проводить совместные тренинги родителей и детей. В процессе тренингов те и другие научатся лучше понимать друг друга.

С гиперактивным ребенком необходимо общаться мягко, спокойно. Если взрослый выполняет вместе с ним учебное задание, желательно избегать как криков и приказаний, так и восторженных интонаций, эмоционально приподнятого тона. Гиперактивный ребенок, будучи очень чувствительным и восприимчивым, скорее всего, быстро присоединится к вашему настроению. Ваши эмоции захлестнут его и станут препятствием для дальнейших успешных действий.

Довольно часто гиперактивные дети обладают неординарными способностями в разных областях, сообразительны и быстро схватывают информацию, отчего у родителей создается впечатление, что обычная программа обучения в детском саду или школе слишком примитивна для них, и они записывают ребенка в различные кружки, на факультативы. Однако завышенные требования и увеличение учебных нагрузок часто ведут к переутомлению, капризам и полному отказу от учебы.

Бывает, что родители, уверовав либо в исключительность своего чада, либо в невозможность что-то изменить, выбирают тактику вседозволенности, и смышленый ребенок очень быстро начинает манипулировать взрослыми. А поскольку гиперактивному ребенку для ощущения собственной безопасности просто необходимы четкие границы дозволенного и обязательная обратная связь от взрослого, в этом случае нежелательное поведение только усугубляется.

Гиперактивному ребенку, как правило, делают огромное количество замечаний и дома, и в детском саду, и в школе, отчего страдает его самооценка. Надо чаще хвалить его за успехи и достижения, даже самые незначительные. Нельзя, однако, забывать, что неискренняя, незаслуженная похвала недопустима. Все дети, а особенно гиперактивные (и, соответственно, особо чувствительные), быстро раскусят вас и перестанут вам доверять.

Помня о том, что гиперактивному ребенку для укрепления уверенности в себе необходимы похвала и одобрение взрослых, нельзя забывать и о том, что, если взрослый хочет похвалить ребенка за удачное выполнение задания, за усидчивость или аккуратность, лучше это делать не слишком эмоционально, чтобы не перевозбудить его.

Если взрослый хочет добиться того, чтобы гиперактивный ребенок выполнял его указания и просьбы, надо научиться правильно давать ему инструкции. Прежде всего, указания должны быть немногословными (не более 10 слов). В противном случае ребенок просто «выключится» и не услышит вас. Родители не должны давать ребенку несколько заданий сразу, например: «Иди в детскую, убери игрушки, потом почисти зубы и приходи за стол». Лучше дать те же указания, но отдельно, добавляя следующее только после того, как выполнено предыдущее. Необходимо, чтобы задания были выполнимы для ребенка и физически, и по времени. Их выполнение необходимо проконтролировать.

В случае, если родители считают, что какую-то деятельность ребенка необходимо запретить (например, ребенку нельзя гулять одному, нельзя брать спички т. д.), надо помнить, что запретов должно быть очень немного, они должны быть заранее оговорены с ребенком и сформулированы в очень четкой и непреклонной форме. При этом желательно, чтобы ребенок знал, какие санкции будут введены взрослыми за нарушение того или иного запрета. В свою очередь, родители должны быть очень последовательными при исполнении санкций. (Здесь можно привести аналогию из юридической практики: снижение преступности обеспечивает не строгость наказания, а его неизбежность.) В противном случае ребенок каждый раз будет жертвой настроения мамы или папы и станет бояться не конкретного наказания за конкретный проступок, а неожиданной «эмоциональной бури» со стороны взрослого. Все это приведет лишь к тому, что ребенок начнет стараться скрывать происшествия от родителей и отношения между ребенком и родителями ухудшатся.

В повседневном общении с гиперактивными детьми родители должны избегать резких запретов, начинающихся словами «нет» и «нельзя». Гиперактивный ребенок, в силу своей импульсивности, скорее всего тут же отреагирует на такой запрет непослушанием либо вербальной агрессией. В этом случае, во-первых, надо говорить с ребенком спокойно и сдержанно, даже если вы что-либо ему запрещаете, а во-вторых, желательно не говорить ребенку «нет», а дать ему возможность выбора. Например, если ребенок «носится как вихрь» по квартире, можно предложить ему на выбор два или три других занятия: побегать во дворе или послушать чтение взрослого. Если ребенок громко кричит, можно вместе с ним спеть по его выбору несколько любимых песен. Если ребенок швыряется игрушками и вещами, можно предложить ему подвижную игру.

Импульсивность мешает гиперактивному ребенку по первому требованию взрослого переключиться с одного вида деятельности на другой. Иногда лучше за несколько минут до начала новой деятельности предупредить его об этом. К примеру, если ребенок смотрит телевизор, а родителям надо идти в магазин, можно сказать ему: «Через 10 минут мы выключаем телевизор. Хорошо?» Чтобы не вызвать направленную на вас агрессию ребенка, лучше, если об истечении этих десяти минут ему напомните не вы, а звонок будильника или кухонного таймера. В том случае, когда ребенок правильно выполняет поставленные условия, он, безусловно, заслуживает вознаграждения, и здесь уместно использовать систему поощрений и наказаний, о которой шла речь выше.

Соблюдение дома четкого распорядка дня – еще одно из важнейших условий взаимодействия с гиперактивным ребенком. И прием пищи, и прогулки, и выполнение домашних заданий необходимо осуществлять в одно и то же, известное ребенку, время. Чтобы предотвратить перевозбуждение, такой ребенок должен ложиться спать в строго определенное время, причем продолжительность сна должна быть достаточной для восстановления сил (в каждом конкретном случае родители определяют эту продолжительность сами, исходя из состояния ребенка).

По возможности надо оградить гиперактивного ребенка от длительных занятий на компьютере и от просмотра телевизионных передач, особенно способствующих его эмоциональному возбуждению.

Гиперактивному ребенку полезны спокойные прогулки перед сном, во время которых родители имеют возможность откровенно, наедине поговорить с ребенком, узнать о его проблемах. А свежий воздух и размеренный шаг помогут ребенку успокоиться.

2.10. ГРУППОВАЯ ТЕРАПИЯ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

1. Постарайтесь создать в группе атмосферу взаимной доброжелательности и взаимопомощи – только при этом каждый ребенок сможет чувствовать себя среди сверстников спокойным и уверенным.

2. Учитывайте ситуацию, в которой живет ребенок.

3. Используйте всю имеющуюся информацию об особенностях детского коллектива, личностных качествах каждого ребенка.

4. Стремитесь привлечь каждого члена группы к общим делам – участие в них способствует объединению детей в группе.

5. Старайтесь видеть и чувствовать каждого ребенка, тактично помогать ему в выполнении заданий.

6. Справедливо и ровно относитесь ко всем детям в группе, старайтесь оценивать их поступки объективно.

Упражнения для работы с аутичными детьми

Упражнение 1. «Охота на зверюшек»

Направлено на обучение навыку взаимодействовать с окружающими не только вербально, но и невербально, замечать изменения в мимике партнера по общению.

Группа участников встает в круг. Водящий выходит за круг, становится спиной к группе и начинает громко считать до десяти. В это время участники передают друг другу маленького игрушечного зверька. По окончании счета тот, у кого находится зверек, вытягивая руки вперед, закрывает его ладошками. Остальные участники повторяют этот жест. Задача водящего – найти, у кого в руках игрушка.

Упражнение 2. «Чудесный мешочек»

Направлено на развитие кинестетических ощущений, восприятия цвета, формы, умения сотрудничать со взрослым.

На левую руку ребенку надевают «волшебный мешочек», в котором находятся геометрические фигурки из плотного цветного картона, пластика, дерева. Мешочек (размером чуть больше ладошки) лучше сшить из ярких разноцветных лоскутков, по краю отверстия пришивается резинка. Игру лучше проводить в такой последовательности: сначала в мешочке должны находиться предметы только одной формы (например, только треугольники), затем – двух, трех, четырех форм и т. д. Всякий раз (кроме первого варианта) ребенку дается задание: «Выбери такой предмет, как я тебе покажу». На ощупь ребенок левой рукой выбирает фигуру заданной формы, а правой рисует на бумаге ее контуры. Затем из мешочка вынимается выбранная фигурка, она сравнивается с нарисованной, раскрашивается тем же цветом, что и оригинал. Желательно, чтобы ребенок во время работы произносил вслух название фигуры, цвета и те действия, которые он производит.

Более сложный вариант: «Нарисуй предмет, который ты держишь в левой руке в мешочке» – в этом случае образец отсутствует, ребенок самостоятельно на ощупь определяет форму предмета, который он выбрал.

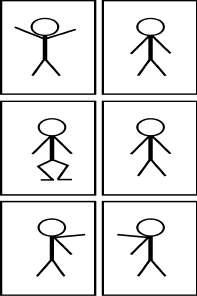

Упражнение 3. «Физкультурники»

Направлено на развитие координации движений, умения взаимодействовать со взрослым, помогает установить доверительные отношения.

Взрослый объясняет ребенку, что сейчас они вместе будут играть в физкультурников. Физкультурники должны будут выполнять различные упражнения: поднимать руки вверх и опускать их вниз, прыгать на одной или на двух ногах, хлопать в ладоши над головой и т. д. Чтобы не забыть, какое упражнение и как надо выполнять, перед началом игры необходимо заготовить схемы (пооперационные карты). Взрослый и ребенок вместе рисуют схему к одному из упражнений, например:

Рис 2.2

Рис 2.2

После того как заготовлены 2–3 схемы (или 4–5, в зависимости от возможностей ребенка), взрослый кладет перед ребенком одну из них и просит сделать то, что на ней изображено. Когда ребенок научится «читать» схему (а на это может уйти несколько занятий), взрослый предлагает ему освоить вторую схему. Затем ребенку предлагается выполнить последовательность из первого и второго упражнения и т. д.

Упражнение 4. «Менялки»

Направлено на развитие умения взаимодействовать с окружающими при помощи не только вербальных, но и невербальных средств – мимики, позы, контакта глаз.

Все дети встают в круг, каждый держит в руках какую-либо игрушку. Водящий стоит спиной к участникам и громко считает до десяти. В это время некоторые дети меняются предметами. Все действия выполняются молча, дважды меняться одной игрушкой не разрешается. Водящий входит в круг. Его задача – угадать, кто с кем поменялся игрушками. Можно договориться заранее, сколько попыток дается ведущему для отгадывания.

Как правило, аутичным детям бывает трудно сразу включиться в игру. Обычно сначала (иногда в течение нескольких дней или даже недель) они просто наблюдают за игрой со стороны, после этого соглашаются встать в круг и принять участие в игре, а затем могут согласиться водить. Если ребенок не может или не хочет считать вслух, за него это может сделать взрослый или один из детей.

Упражнение 5. «Липучки»

Направлено на выработку коммуникативных навыков детей, умения слушать инструкцию.

Все дети под веселую музыку бегают по комнате. Двое детей, держась за руки, пытаются поймать сверстников. При этом они припевают (приговаривают): «Я – липучка-приставучка, я хочу тебя поймать». Каждого пойманного ребенка «липучки» берут за руку, присоединяя его к своей «липучей» компании. Затем они вместе ловят остальных детей. Когда в группе все дети станут «липучками», они начинают все вместе танцевать и напевать: «Мы липучки-приставучки. Будем вместе мы плясать». На первых порах, пока дети не освоили игру, в роли «липучки» может выступать воспитатель.

Упражнение 6. «Кенгуру»

Направлено на обучение детей умению двигаться в паре, подстраиваться к ритму движения партнера.

Дети разбиваются на пары (совсем маленьких детей расставляет взрослый). Один ребенок – «кенгуру» – стоит, второй – «кенгуренок» – сначала встает к нему спиной, а затем приседает. Дети берутся за руки. Их задача – не расцепляя рук, пройти в таком положении до взрослого, до стены, до окна и т. д. В эту игру охотно играют дети старше двух-трех лет. Дети младшего возраста могут играть в нее не со сверстниками, а с мамой, со старшими братом или сестрой, с консультантом.

Упражнение 7. «Паровозик»

Направлено на обучение детей взаимодействию друг с другом. Это упражнение – модификация предыдущей игры для детей в возрасте около двух лет, еще не способных синхронно передвигаться в сложной позе «кенгуру».

Дети встают на четвереньки (задний держится руками за спину переднего) и ползут вперед, изображая паровоз и хором распевая: «Чух-чух-чух». Число «вагонов» в паровозе может быть любым.

Упражнение 8. «Живая картинка»

Направлено на развитие восприятия, воображения, мышления, умения выделить главное в предмете.

В игре участвуют 5–6 детей. Каждому из них дают картинку с изображением зайчика, мишки, котика и т. д. Каждый ребенок, посмотрев на свою картинку, «оживляет» ее, показывая какое-то движение или позу. Остальные дети отгадывают, что это такое. На первых этапах воспитатель проводит индивидуальную работу с каждым ребенком или показывает движения сам, а дети только отгадывают, что изображено воспитателем.

Упражнение 9. «Колокольчик»

Направлено на развитие координации движений, умения подчиняться правилам игры, выработку скорости реакции.

Все дети сидят в кругу на стульях, поставленных как можно ближе друг к другу. Один из детей встает в центр круга – он водящий. Дети, сидящие в кругу, передают друг другу колокольчик со звонким, отчетливым звуком. Задача водящего – дотронуться до того ребенка, у которого в руках колокольчик. Как только ему это удастся, он садится на стул, а место водящего занимает тот, кого «поймали» с колокольчиком в руках.

Упражнения для работы с агрессивными детьми

Упражнение 1. «Обзывалки»

Направлено на знакомство с игровыми приемами, способствующими разрядке гнева в приемлемой форме при помощи вербальных средств. Упражнение желательно проводить в быстром темпе. Перед началом следует предупредить, что это только игра и обижаться друг на друга не надо.

Дети передают по кругу мяч, при этом называют друг друга разными необидными словами. Это могут быть названия деревьев, фруктов, грибов, рыб, цветов… Каждое обращение обязательно должно начинаться со слов «А ты…». Например: «А ты – морковка!» В заключительном круге упражнения участники обязательно говорят своему соседу что-нибудь приятное, например: «А ты – моя радость!» У детей, получивших возможность выплеснуть, с разрешения взрослого, негативные эмоции, а вслед за этим услышавших что-то приятное о себе, уменьшается желание действовать агрессивно.

Это упражнение полезно не только агрессивным, но и обидчивым детям.

Упражнение 2. «Маленькое привидение»

Направлено на обучение детей навыку в приемлемой форме выплескивать накопившийся у них гнев.

«Ребята! Сейчас мы с вами будем играть в маленьких добрых привидений. Нам захотелось немного похулиганить и слегка напугать друг друга. По моему хлопку вы будете делать руками вот такое движение (взрослый приподнимает согнутые в локтях руки с растопыренными пальцами) и страшным голосом завывать: „У-у-у!“ Если я буду хлопать тихо, вы будете гудеть тихо, если я буду хлопать громко, вы будете пугать друг друга громким голосом. Но помните, что мы добрые привидения и хотим только слегка пошутить». Дав детям пошуметь, взрослый прекращает игру: «Молодцы! Пошутили – и достаточно. Давайте снова станем детьми!»

Упражнение 3. «Сороконожка»

Направлено на обучение взаимодействию со сверстниками, сплочение детского коллектива.

Все дети встают друг за другом, держась за талию впередисто-ящего. По команде взрослого или ребенка-ведущего сороконожка начинает сначала просто двигаться вперед, затем приседает, прыгает на одной ножке, проползает между препятствиями (это могут быть стулья, строительные блоки и т. д.) и выполняет другие задания. Главная задача – не разорвать единую цепь, сохранить сороконожку в целости.

Упражнение 4. «Волшебные шарики»

Направлено на снятие эмоционального напряжения.

Дети сидят в кругу. Взрослый просит их закрыть глаза и сделать из ладошек «лодочку». Затем он вкладывает каждому ребенку в ладошки стеклянный шарик и дает инструкцию: «Возьмите шарик в ладошки, согрейте его, сложите ладошки вместе, покатайте, подышите на него, согрейте его своим дыханием, отдайте ему часть своего тепла и ласки… Откройте глаза. Посмотрите на шарик и теперь по очереди расскажите о чувствах, которые возникли у вас во время выполнения упражнения».

2. Учитывайте ситуацию, в которой живет ребенок.

3. Используйте всю имеющуюся информацию об особенностях детского коллектива, личностных качествах каждого ребенка.

4. Стремитесь привлечь каждого члена группы к общим делам – участие в них способствует объединению детей в группе.

5. Старайтесь видеть и чувствовать каждого ребенка, тактично помогать ему в выполнении заданий.

6. Справедливо и ровно относитесь ко всем детям в группе, старайтесь оценивать их поступки объективно.

Упражнения для работы с аутичными детьми

Упражнение 1. «Охота на зверюшек»

Направлено на обучение навыку взаимодействовать с окружающими не только вербально, но и невербально, замечать изменения в мимике партнера по общению.

Группа участников встает в круг. Водящий выходит за круг, становится спиной к группе и начинает громко считать до десяти. В это время участники передают друг другу маленького игрушечного зверька. По окончании счета тот, у кого находится зверек, вытягивая руки вперед, закрывает его ладошками. Остальные участники повторяют этот жест. Задача водящего – найти, у кого в руках игрушка.

Упражнение 2. «Чудесный мешочек»

Направлено на развитие кинестетических ощущений, восприятия цвета, формы, умения сотрудничать со взрослым.

На левую руку ребенку надевают «волшебный мешочек», в котором находятся геометрические фигурки из плотного цветного картона, пластика, дерева. Мешочек (размером чуть больше ладошки) лучше сшить из ярких разноцветных лоскутков, по краю отверстия пришивается резинка. Игру лучше проводить в такой последовательности: сначала в мешочке должны находиться предметы только одной формы (например, только треугольники), затем – двух, трех, четырех форм и т. д. Всякий раз (кроме первого варианта) ребенку дается задание: «Выбери такой предмет, как я тебе покажу». На ощупь ребенок левой рукой выбирает фигуру заданной формы, а правой рисует на бумаге ее контуры. Затем из мешочка вынимается выбранная фигурка, она сравнивается с нарисованной, раскрашивается тем же цветом, что и оригинал. Желательно, чтобы ребенок во время работы произносил вслух название фигуры, цвета и те действия, которые он производит.

Более сложный вариант: «Нарисуй предмет, который ты держишь в левой руке в мешочке» – в этом случае образец отсутствует, ребенок самостоятельно на ощупь определяет форму предмета, который он выбрал.

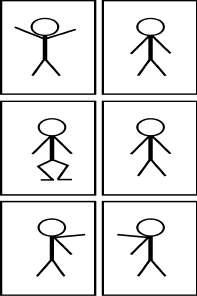

Упражнение 3. «Физкультурники»

Направлено на развитие координации движений, умения взаимодействовать со взрослым, помогает установить доверительные отношения.

Взрослый объясняет ребенку, что сейчас они вместе будут играть в физкультурников. Физкультурники должны будут выполнять различные упражнения: поднимать руки вверх и опускать их вниз, прыгать на одной или на двух ногах, хлопать в ладоши над головой и т. д. Чтобы не забыть, какое упражнение и как надо выполнять, перед началом игры необходимо заготовить схемы (пооперационные карты). Взрослый и ребенок вместе рисуют схему к одному из упражнений, например:

После того как заготовлены 2–3 схемы (или 4–5, в зависимости от возможностей ребенка), взрослый кладет перед ребенком одну из них и просит сделать то, что на ней изображено. Когда ребенок научится «читать» схему (а на это может уйти несколько занятий), взрослый предлагает ему освоить вторую схему. Затем ребенку предлагается выполнить последовательность из первого и второго упражнения и т. д.

Упражнение 4. «Менялки»

Направлено на развитие умения взаимодействовать с окружающими при помощи не только вербальных, но и невербальных средств – мимики, позы, контакта глаз.

Все дети встают в круг, каждый держит в руках какую-либо игрушку. Водящий стоит спиной к участникам и громко считает до десяти. В это время некоторые дети меняются предметами. Все действия выполняются молча, дважды меняться одной игрушкой не разрешается. Водящий входит в круг. Его задача – угадать, кто с кем поменялся игрушками. Можно договориться заранее, сколько попыток дается ведущему для отгадывания.

Как правило, аутичным детям бывает трудно сразу включиться в игру. Обычно сначала (иногда в течение нескольких дней или даже недель) они просто наблюдают за игрой со стороны, после этого соглашаются встать в круг и принять участие в игре, а затем могут согласиться водить. Если ребенок не может или не хочет считать вслух, за него это может сделать взрослый или один из детей.

Упражнение 5. «Липучки»

Направлено на выработку коммуникативных навыков детей, умения слушать инструкцию.

Все дети под веселую музыку бегают по комнате. Двое детей, держась за руки, пытаются поймать сверстников. При этом они припевают (приговаривают): «Я – липучка-приставучка, я хочу тебя поймать». Каждого пойманного ребенка «липучки» берут за руку, присоединяя его к своей «липучей» компании. Затем они вместе ловят остальных детей. Когда в группе все дети станут «липучками», они начинают все вместе танцевать и напевать: «Мы липучки-приставучки. Будем вместе мы плясать». На первых порах, пока дети не освоили игру, в роли «липучки» может выступать воспитатель.

Упражнение 6. «Кенгуру»

Направлено на обучение детей умению двигаться в паре, подстраиваться к ритму движения партнера.

Дети разбиваются на пары (совсем маленьких детей расставляет взрослый). Один ребенок – «кенгуру» – стоит, второй – «кенгуренок» – сначала встает к нему спиной, а затем приседает. Дети берутся за руки. Их задача – не расцепляя рук, пройти в таком положении до взрослого, до стены, до окна и т. д. В эту игру охотно играют дети старше двух-трех лет. Дети младшего возраста могут играть в нее не со сверстниками, а с мамой, со старшими братом или сестрой, с консультантом.

Упражнение 7. «Паровозик»

Направлено на обучение детей взаимодействию друг с другом. Это упражнение – модификация предыдущей игры для детей в возрасте около двух лет, еще не способных синхронно передвигаться в сложной позе «кенгуру».

Дети встают на четвереньки (задний держится руками за спину переднего) и ползут вперед, изображая паровоз и хором распевая: «Чух-чух-чух». Число «вагонов» в паровозе может быть любым.

Упражнение 8. «Живая картинка»

Направлено на развитие восприятия, воображения, мышления, умения выделить главное в предмете.

В игре участвуют 5–6 детей. Каждому из них дают картинку с изображением зайчика, мишки, котика и т. д. Каждый ребенок, посмотрев на свою картинку, «оживляет» ее, показывая какое-то движение или позу. Остальные дети отгадывают, что это такое. На первых этапах воспитатель проводит индивидуальную работу с каждым ребенком или показывает движения сам, а дети только отгадывают, что изображено воспитателем.

Упражнение 9. «Колокольчик»

Направлено на развитие координации движений, умения подчиняться правилам игры, выработку скорости реакции.

Все дети сидят в кругу на стульях, поставленных как можно ближе друг к другу. Один из детей встает в центр круга – он водящий. Дети, сидящие в кругу, передают друг другу колокольчик со звонким, отчетливым звуком. Задача водящего – дотронуться до того ребенка, у которого в руках колокольчик. Как только ему это удастся, он садится на стул, а место водящего занимает тот, кого «поймали» с колокольчиком в руках.

Упражнения для работы с агрессивными детьми

Упражнение 1. «Обзывалки»

Направлено на знакомство с игровыми приемами, способствующими разрядке гнева в приемлемой форме при помощи вербальных средств. Упражнение желательно проводить в быстром темпе. Перед началом следует предупредить, что это только игра и обижаться друг на друга не надо.

Дети передают по кругу мяч, при этом называют друг друга разными необидными словами. Это могут быть названия деревьев, фруктов, грибов, рыб, цветов… Каждое обращение обязательно должно начинаться со слов «А ты…». Например: «А ты – морковка!» В заключительном круге упражнения участники обязательно говорят своему соседу что-нибудь приятное, например: «А ты – моя радость!» У детей, получивших возможность выплеснуть, с разрешения взрослого, негативные эмоции, а вслед за этим услышавших что-то приятное о себе, уменьшается желание действовать агрессивно.

Это упражнение полезно не только агрессивным, но и обидчивым детям.

Упражнение 2. «Маленькое привидение»

Направлено на обучение детей навыку в приемлемой форме выплескивать накопившийся у них гнев.

«Ребята! Сейчас мы с вами будем играть в маленьких добрых привидений. Нам захотелось немного похулиганить и слегка напугать друг друга. По моему хлопку вы будете делать руками вот такое движение (взрослый приподнимает согнутые в локтях руки с растопыренными пальцами) и страшным голосом завывать: „У-у-у!“ Если я буду хлопать тихо, вы будете гудеть тихо, если я буду хлопать громко, вы будете пугать друг друга громким голосом. Но помните, что мы добрые привидения и хотим только слегка пошутить». Дав детям пошуметь, взрослый прекращает игру: «Молодцы! Пошутили – и достаточно. Давайте снова станем детьми!»

Упражнение 3. «Сороконожка»

Направлено на обучение взаимодействию со сверстниками, сплочение детского коллектива.

Все дети встают друг за другом, держась за талию впередисто-ящего. По команде взрослого или ребенка-ведущего сороконожка начинает сначала просто двигаться вперед, затем приседает, прыгает на одной ножке, проползает между препятствиями (это могут быть стулья, строительные блоки и т. д.) и выполняет другие задания. Главная задача – не разорвать единую цепь, сохранить сороконожку в целости.

Упражнение 4. «Волшебные шарики»

Направлено на снятие эмоционального напряжения.

Дети сидят в кругу. Взрослый просит их закрыть глаза и сделать из ладошек «лодочку». Затем он вкладывает каждому ребенку в ладошки стеклянный шарик и дает инструкцию: «Возьмите шарик в ладошки, согрейте его, сложите ладошки вместе, покатайте, подышите на него, согрейте его своим дыханием, отдайте ему часть своего тепла и ласки… Откройте глаза. Посмотрите на шарик и теперь по очереди расскажите о чувствах, которые возникли у вас во время выполнения упражнения».

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента