Это ущемляло самолюбие Деникина, требовавшего удаления Денисова. Но у Краснова на фронте стояла армия в 60 000 человек, а у Деникина, вместе с кубанцами, только 12 000. Пока снабжение шло через атамана, посредника между Украиной, Германией и Добровольческой армией, Деникин молчал, тайно готовя гнусную кампанию против Денисова и патриотов Дона. Позднее, свалив при помощи Англии Краснова, белые потеряли этот последний ресурс своей борьбы.

Краснов встретился с Деникиным 8 января 1919 г. на станции Торговой. По соглашению армия Дона вошла в состав вооруженных сил Юга России.

Ополчение казаков, вместе с постоянной армией, иногда превышая 149 000 бойцов, билось с огромными силами РККА. Война шла с переменным успехом; казаки пролили много своей и вражеской крови.

В Молодой армии Дона особое место занимали казаки Гундоровской станицы (30 000 душ), известные братской спайкой и необычным мужеством.

Встречая грудью жестокие удары нескольких армий, казаки, мужественно сдерживая непрерывный натиск, заметно обессилели.

Несмотря на непрерывные успехи донцов, огромные трофеи и десятки тысяч пленных, враг не уменьшался, но с каждым днем увеличивался. Борьба становилась все более напряженной и кровавой. Ряды красных не убывали. Приходили все новые части, расстроенные уводились в тыл, быстро пополнялись и вновь появлялись на фронте. Шли месяцы – и не было видно конца жестокой войне, никакого просвета. Небывало стойко отстаивали витязи Дона свободу родного края и свои очаги от навалившихся со всех сторон красных полчищ.

Потери офицеров были особенно велики. Нередко полками командовали подъесаулы и даже сотники. Боевой успех достигался маневром. Но обширность фронта и отсутствие железных дорог вынуждали переброску частей совершать походом. Зачастую, в жестокий мороз и холодную вьюгу, в легких шинелишках, в дырявых сапогах и плохих шапчонках, по колено в снегу, иногда и без горячей пищи, шли донцы по 32–53 км и, не отдохнув, с похода, вступали в бой с сильным противником. И только казачья отвага да лихость – давали победу.

Необходимость прикрыть на огромном фронте от вторжения красных все станицы – исключала возможность, хотя бы на короткий срок, отводить части в тыл, давая им заслуженный, требуемый условиями сохранения здоровья, отдых.

Все оставались в боевой линии, терпя лишения и невзгоды. Люди и кони надрывали силы. Из-за переутомления свирепствовали эпидемии. Армия с каждым днем таяла. Не хватало поездов и подвод увозить раненых и больных, часто замерзавших в пути. Борьба стала страшной и суровой, тяготы войны – невыносимы.

Ярко и красочно это характеризует П. Н. Краснов: «Трогательную картину представляли в зимнее время казачьи транспорты, доставлявшие на позицию снаряды, колючую проволоку, хлеб и мясо. С оврага в овраг, с балки в балку по безграничной степи, по широкому военному шляху в сумраке короткого зимнего дня тянется длинный обоз. Утомились лохматые лошаденки и везут тихо, упорно, точно понимая всю важность того, что они делают. Не слышно криков понукания, и не хлещут бичи над ними. За подводами идут девочки и мальчики – подростки двенадцати – пятнадцати лет. Матери и старшие сестры остались дома заправлять хозяйством. Там без конца работы. Урожай большой, а убирать некому. Без мобилизации все поднялись на работу. Женщины жали, возили снопы, молотили, мололи, пекли хлеб для своих кормильцев, воевавших на фронте. Началась подводная повинность. Фронт ушел далеко от Дона, требовались транспорты…

В зимнюю стужу дети возили клетки со снарядами, ящики с патронами – без конвоя, без защиты, по глухой степи тянулись эти грозные транспорты, и детские голоса звонко перекликались над ними. Оттуда не шли порожняком. Везли страшную добычу смерти… Раненых и тела убитых, чтобы похоронить на родном погосте. Хмуро маленькое личико, насупились юные брови, низко надвинута барашковая шапчонка на самые глаза. Мерно шагает казачок с ноготок за санями, на которых вытянулись чьи-то тела, накрытые рогожками и кулями. Иногда ветер приподнимает холст, и чудится под ним чья-то вьющаяся мелкими завитками седая борода и рядом черные кудри казачьи.

– Кого везешь-то, хлопчик?

– Да вот деда да бачку… Обоих вчера снарядом убило… – и, помолчав, гордо добавит: – На штурму рядом шли. Ихних много побили».

Этот народ монгольской расы пришел из Азии в 1632 г., осев на равнинах Каспия. Через 50 лет они приняли подданство России и при Булавине помогали «усмирять» мятежный Дон.

В 1884 г. калмыков Дона и Астрахани уравняли с казаками в правах и подчинили правлениям Войск. В годы борьбы за Казачий Присуд многие из них пополнили отряды партизан атамана П. X. Попова и потом бились против красных, посылая своих всадников в Дзюнгарский и 3-й Калмыцкий полки армии Дона.

Еще зимой капитан 1 ранга И. А. Кононов, из портов Румынии и Крыма, на паровых шхунах «Христофор» и «Сосиэте», доставил на Дон и передал Войску двенадцать 152-мм, четыре 75-мм пушек Канэ, 100 пулеметов, 9 аэропланов, 500 000 винтовочных патронов и 10 000 снарядов. Весной он, в чине контр-адмирала, стал помощником командующего Донской армией по морской части.

Капитан 1 ранга Подгорный, установил полевые пушки и пулеметы на пароходы «Донец», «Кубанец», «Цила», «Вольный казак», «Новочеркасск». Вскоре флот казаков, в числе 8 кораблей, очистил от красных станицы Цилянскую и Нижне-Курмоярскую. Отряд полковника Дубовского (2000 штыков и конная сотня) 5 июня на пароходах «Новочеркасск» и «Донец» пошел вверх по Дону, освободив станицы Каргальскую и Романовскую, помог потемкинскому, нижне-кормоярскому и цимлянскому отрядам овладеть всем левым берегом Дона.

В Таганроге сформировали Азовскую флотилию капитана 2 ранга В. Собецкого (яхта «Пернач», шхуны «Христофор» и «Сосиэте»; десантные баржи, вооруженные 152-мм пушками).

Командовал портом Таганрог контр-адмирал Степанов, управлением портами Азовского моря – К. Н. Оглоблинский, а управлением морской тяжелой артиллерии – капитан 1 ранга Я. И. Подгорный. Береговой батальон готовил личный состав.

Оригинальный проект бронеплощадки, на которой, впервые в мире, башни пушек установили линейно-возвышенно, а пулеметы – в спонсонах, предложил старший лейтенант Шестаков. Первый бронепоезд нового типа, «Генерал Бакланов», был готов летом 1918 г. (две четырехосные бронеплощадки, на каждой две 76.2-мм пушки обр. 1902 г., и бронированный паровоз).

Такие бронепоезда имели большие тактические преимущества, и красные пытались копировать эту передовую конструкцию. В июне 1920 г. с Ижорского завода вышел аналогичный бронепоезд «III Интернационал», но, в отличие от донского, он имел большие габариты по высоте и массу.

Работы вели предприятия Ростова, Новочеркасска и Таганрога. В декабре 1918 г. на Дону имелось 14 бронепоездов, которые генерал Кондырин свел в Донскую броневую железнодорожную бригаду (4 дивизиона по 3 бронепоезда и 2 отдельных бронепоезда). Летом 1919 г. её разделили на 2 броневых железнодорожных полка по 8 бронепоездов, 2 батареи морской тяжелой артиллерии (по две 152-мм морские пушки Канэ) и ремонтный поезд.

1-й Донской броневой железнодорожный полк состоял из бронепоездов «Иван Кольцо» (с 1919 г. «Атаман Богаевский»), «Атаман Орлов» (войсковой старшина Стефанов), «Раздорец», «Азовец», «Гундоровец», «Митякинец», «Атаман Платов», «Ермак».

2-й: «Генерал Бакланов» (сотник Фетисов), «Илья Муромец», «Казак Земнухин», «Атаманец», «Атаман Каледин», «Атаман Самсонов», «Генерал Мамонтов», «Партизан полковник Чернецов» (подъесаул С. А. Ретивов).

А также действовали отдельно легкие бронепоезда «Атаман Назаров», «Бузулук» (есаул Федоров), «Генерал Гусельщиков», «Донской Баян», «Князь Суворов», «Хопер».

Первой пробой сил стала осада Царицына, где шли дуэли с бронепоездами красных.

Известно, что морские пушки имели бронепоезда: «Единая Россия», «Иоанн Калита», «Князь Пожарский» (капитан 2 ранга В. Н. Потемкин), «Грозный», «Непобедимый», «На Москву», «Георгий Победоносец», «Могучий», «Богатырь», «Солдат», «Дмитрий Донской» (капитан 2 ранга Бушей) и «Слава Кубани».

Гетман Скоропадский приказал арестовать Баранова и обратился к германскому командованию, контролировавшему железные дороги Украины, с просьбой задержать хотя бы второй эшелон. Но Баранов успел бежать в Новочеркасск, где его ждал пост начальника авиации Всевеликого Войска Донского. Немцы проигнорировали требование Киева.

В октябре 1918 г. авиация Дона насчитывала 10 годных и 15 неисправных аэропланов, ремонтировавшихся в авиамастерских Таганрога.

Несмотря на затрату огромных средств, боевой состав не превышал 3500 штыков, и немцы прекратили субсидии. Семенов, не отчитавшись за потраченные инвестиции, подался в бега. Краснов же, без ведома круга содержа Южную армию, назначил её командующим генерал-адъютанта Н. И. Иванова.

Атамана не волновали иллюзии монархизма офицеров Южной армии. Он дал им право распоряжаться на занятой казаками русской территории, где военно-административные власти продолжали безобразия, начатые генералом Семеновым. Бессудные расправы с русскими вызывали возмущение казаков и стали одной из причин недоверия к своему правительству.

С отступлением казаков зимой 1918–1919 гг. Южная армия закончила свое бесславное существование.

Глава 8

Краснов встретился с Деникиным 8 января 1919 г. на станции Торговой. По соглашению армия Дона вошла в состав вооруженных сил Юга России.

Ополчение казаков, вместе с постоянной армией, иногда превышая 149 000 бойцов, билось с огромными силами РККА. Война шла с переменным успехом; казаки пролили много своей и вражеской крови.

В Молодой армии Дона особое место занимали казаки Гундоровской станицы (30 000 душ), известные братской спайкой и необычным мужеством.

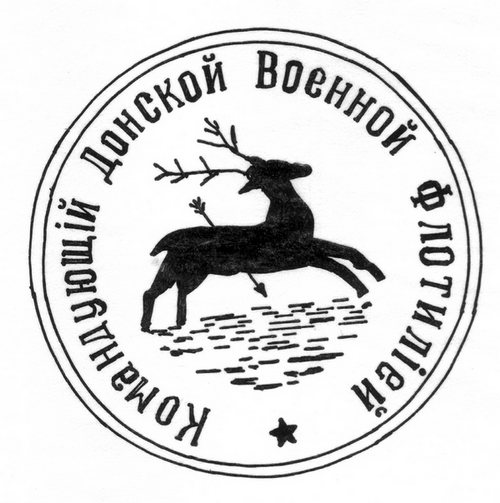

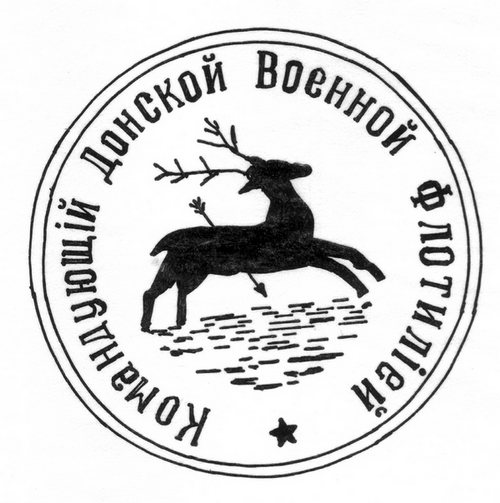

Печать командующего Донской военной флотилией. Рис. И. И. Черникова

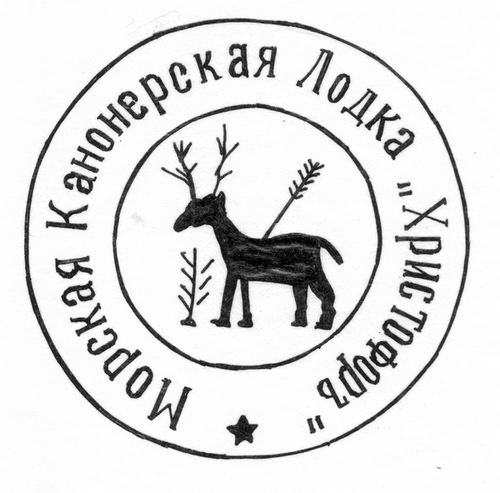

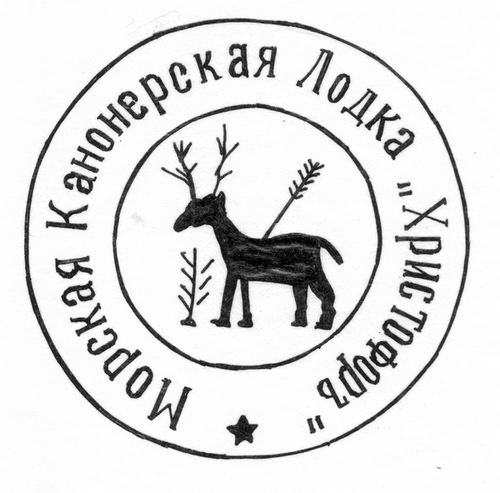

Печать морской канонерской лодки «Христофор». Рис. И. И. ЧерниковаНа службе империи прославились старинные роды Власовых, Шляхтиных, Краснянских, Ушаковых, Манохиных. В борьбе за Казачий Присуд станица дала не только знаменитых командиров Гуселыникова, Коноводова, Фетисова, Сухорукова, Шебанова, Шевырева, Ершова, Герасимова, Усачева, Семенова, но и прогремела всей своей массой рядовых. За непревзойденное мужество атаман Дона присвоил Гундоровским полку и батареям звание Георгиевских, 223 казака произведены в офицеры, а само звание «гундоровец» стало на Дону синонимом отважного и доблестного воина.

Встречая грудью жестокие удары нескольких армий, казаки, мужественно сдерживая непрерывный натиск, заметно обессилели.

Несмотря на непрерывные успехи донцов, огромные трофеи и десятки тысяч пленных, враг не уменьшался, но с каждым днем увеличивался. Борьба становилась все более напряженной и кровавой. Ряды красных не убывали. Приходили все новые части, расстроенные уводились в тыл, быстро пополнялись и вновь появлялись на фронте. Шли месяцы – и не было видно конца жестокой войне, никакого просвета. Небывало стойко отстаивали витязи Дона свободу родного края и свои очаги от навалившихся со всех сторон красных полчищ.

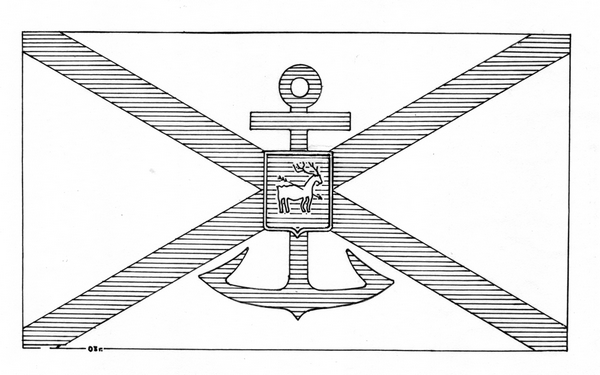

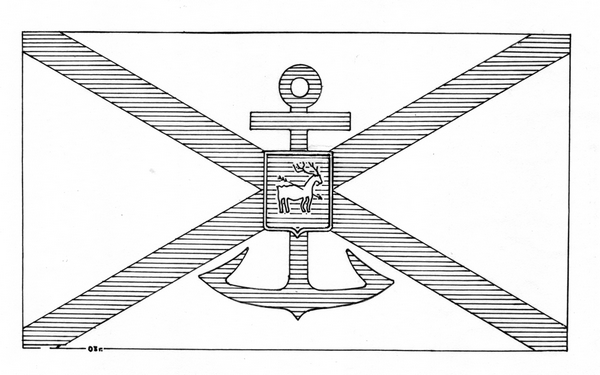

Флаг управляющего морским отделом Всевеликого Войска Донского. Рис. И. И. Черникова

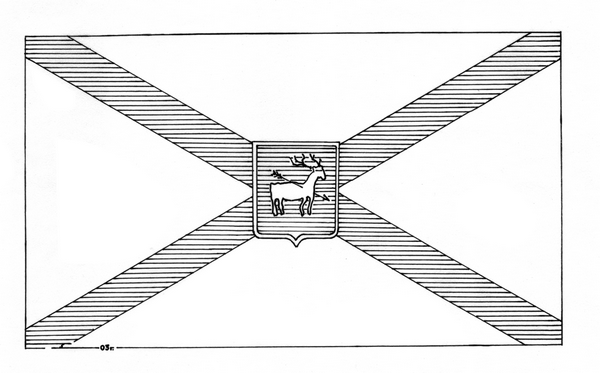

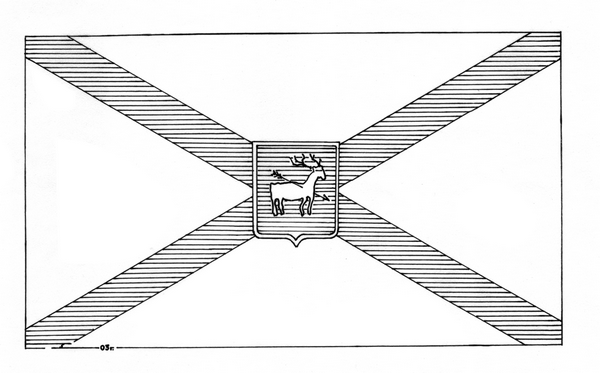

Военно-морской флаг Всевеликого Войска Донского. Андреевское полотнище, в середине которого помещен синий щит с войсковым гербом «Елень пронзен стрелою». Вымпел повторял андреевский, но с войсковым гербом в центре креста. При Врангеле ушедшие в Крым казаки использовали эти флаги. Рис. И. И. ЧерниковаДонская армия, насчитывавшая ранее 65 000 бойцов, к этому времени значительно уменьшилась. Огромные потери в беспрерывных жестоких боях сильно ослабили ее состав. Из строевых частей выбыло до 40 % казаков и 70 % офицеров. Пополнять убыль было некем. Все казаки до 52 лет воевали на фронте. В станицах жили лишь дряхлые старики, женщины да подростки. Оставались еще крестьяне. Но рассчитывать на них не приходилось. Искони настроенные к казакам враждебно, они, при первых неудачах, предавали соседей. Особо выделялись мужики Таганрогского округа, случаи массового дезертирства вынудили командование заменить им службу военным налогом и тяжелыми работами.

Потери офицеров были особенно велики. Нередко полками командовали подъесаулы и даже сотники. Боевой успех достигался маневром. Но обширность фронта и отсутствие железных дорог вынуждали переброску частей совершать походом. Зачастую, в жестокий мороз и холодную вьюгу, в легких шинелишках, в дырявых сапогах и плохих шапчонках, по колено в снегу, иногда и без горячей пищи, шли донцы по 32–53 км и, не отдохнув, с похода, вступали в бой с сильным противником. И только казачья отвага да лихость – давали победу.

Необходимость прикрыть на огромном фронте от вторжения красных все станицы – исключала возможность, хотя бы на короткий срок, отводить части в тыл, давая им заслуженный, требуемый условиями сохранения здоровья, отдых.

Все оставались в боевой линии, терпя лишения и невзгоды. Люди и кони надрывали силы. Из-за переутомления свирепствовали эпидемии. Армия с каждым днем таяла. Не хватало поездов и подвод увозить раненых и больных, часто замерзавших в пути. Борьба стала страшной и суровой, тяготы войны – невыносимы.

Ярко и красочно это характеризует П. Н. Краснов: «Трогательную картину представляли в зимнее время казачьи транспорты, доставлявшие на позицию снаряды, колючую проволоку, хлеб и мясо. С оврага в овраг, с балки в балку по безграничной степи, по широкому военному шляху в сумраке короткого зимнего дня тянется длинный обоз. Утомились лохматые лошаденки и везут тихо, упорно, точно понимая всю важность того, что они делают. Не слышно криков понукания, и не хлещут бичи над ними. За подводами идут девочки и мальчики – подростки двенадцати – пятнадцати лет. Матери и старшие сестры остались дома заправлять хозяйством. Там без конца работы. Урожай большой, а убирать некому. Без мобилизации все поднялись на работу. Женщины жали, возили снопы, молотили, мололи, пекли хлеб для своих кормильцев, воевавших на фронте. Началась подводная повинность. Фронт ушел далеко от Дона, требовались транспорты…

В зимнюю стужу дети возили клетки со снарядами, ящики с патронами – без конвоя, без защиты, по глухой степи тянулись эти грозные транспорты, и детские голоса звонко перекликались над ними. Оттуда не шли порожняком. Везли страшную добычу смерти… Раненых и тела убитых, чтобы похоронить на родном погосте. Хмуро маленькое личико, насупились юные брови, низко надвинута барашковая шапчонка на самые глаза. Мерно шагает казачок с ноготок за санями, на которых вытянулись чьи-то тела, накрытые рогожками и кулями. Иногда ветер приподнимает холст, и чудится под ним чья-то вьющаяся мелкими завитками седая борода и рядом черные кудри казачьи.

– Кого везешь-то, хлопчик?

– Да вот деда да бачку… Обоих вчера снарядом убило… – и, помолчав, гордо добавит: – На штурму рядом шли. Ихних много побили».

Калмыки

Десятки тысяч калмыков жили в станицах Сальского округа; работали хлеборобами и выращивали ценные породы степной лошади.Этот народ монгольской расы пришел из Азии в 1632 г., осев на равнинах Каспия. Через 50 лет они приняли подданство России и при Булавине помогали «усмирять» мятежный Дон.

В 1884 г. калмыков Дона и Астрахани уравняли с казаками в правах и подчинили правлениям Войск. В годы борьбы за Казачий Присуд многие из них пополнили отряды партизан атамана П. X. Попова и потом бились против красных, посылая своих всадников в Дзюнгарский и 3-й Калмыцкий полки армии Дона.

Вооруженные пароходы

Первые вооруженные пароходы Гражданской войны задымили на Дону. Эта священная для казаков река в навигацию так же важна, как и железная дорога, атаман Краснов, наряду с бронепоездами, 11 мая 1918 г. приказал создать флотилию.Еще зимой капитан 1 ранга И. А. Кононов, из портов Румынии и Крыма, на паровых шхунах «Христофор» и «Сосиэте», доставил на Дон и передал Войску двенадцать 152-мм, четыре 75-мм пушек Канэ, 100 пулеметов, 9 аэропланов, 500 000 винтовочных патронов и 10 000 снарядов. Весной он, в чине контр-адмирала, стал помощником командующего Донской армией по морской части.

Капитан 1 ранга Подгорный, установил полевые пушки и пулеметы на пароходы «Донец», «Кубанец», «Цила», «Вольный казак», «Новочеркасск». Вскоре флот казаков, в числе 8 кораблей, очистил от красных станицы Цилянскую и Нижне-Курмоярскую. Отряд полковника Дубовского (2000 штыков и конная сотня) 5 июня на пароходах «Новочеркасск» и «Донец» пошел вверх по Дону, освободив станицы Каргальскую и Романовскую, помог потемкинскому, нижне-кормоярскому и цимлянскому отрядам овладеть всем левым берегом Дона.

В Таганроге сформировали Азовскую флотилию капитана 2 ранга В. Собецкого (яхта «Пернач», шхуны «Христофор» и «Сосиэте»; десантные баржи, вооруженные 152-мм пушками).

Командовал портом Таганрог контр-адмирал Степанов, управлением портами Азовского моря – К. Н. Оглоблинский, а управлением морской тяжелой артиллерии – капитан 1 ранга Я. И. Подгорный. Береговой батальон готовил личный состав.

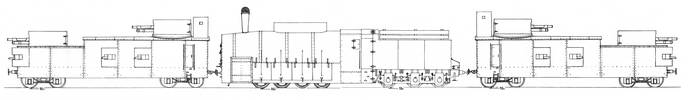

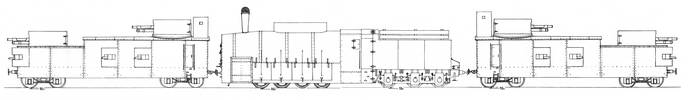

Бронепоезда

Весной 1918 г. у Азова казаки захватили две бронеплощадки красных. После ремонта из них сформировали 2 первых бронепоезда армии Дона. Затем генерал-майор Н. Кондырин, командовавший в 1915–1917 гг. бронепоездами Юго-Западного фронта, разработал проект по типу бронепоезда «Генерал Анненков» 8-го железнодорожного батальона.Оригинальный проект бронеплощадки, на которой, впервые в мире, башни пушек установили линейно-возвышенно, а пулеметы – в спонсонах, предложил старший лейтенант Шестаков. Первый бронепоезд нового типа, «Генерал Бакланов», был готов летом 1918 г. (две четырехосные бронеплощадки, на каждой две 76.2-мм пушки обр. 1902 г., и бронированный паровоз).

Такие бронепоезда имели большие тактические преимущества, и красные пытались копировать эту передовую конструкцию. В июне 1920 г. с Ижорского завода вышел аналогичный бронепоезд «III Интернационал», но, в отличие от донского, он имел большие габариты по высоте и массу.

Работы вели предприятия Ростова, Новочеркасска и Таганрога. В декабре 1918 г. на Дону имелось 14 бронепоездов, которые генерал Кондырин свел в Донскую броневую железнодорожную бригаду (4 дивизиона по 3 бронепоезда и 2 отдельных бронепоезда). Летом 1919 г. её разделили на 2 броневых железнодорожных полка по 8 бронепоездов, 2 батареи морской тяжелой артиллерии (по две 152-мм морские пушки Канэ) и ремонтный поезд.

1-й Донской броневой железнодорожный полк состоял из бронепоездов «Иван Кольцо» (с 1919 г. «Атаман Богаевский»), «Атаман Орлов» (войсковой старшина Стефанов), «Раздорец», «Азовец», «Гундоровец», «Митякинец», «Атаман Платов», «Ермак».

2-й: «Генерал Бакланов» (сотник Фетисов), «Илья Муромец», «Казак Земнухин», «Атаманец», «Атаман Каледин», «Атаман Самсонов», «Генерал Мамонтов», «Партизан полковник Чернецов» (подъесаул С. А. Ретивов).

А также действовали отдельно легкие бронепоезда «Атаман Назаров», «Бузулук» (есаул Федоров), «Генерал Гусельщиков», «Донской Баян», «Князь Суворов», «Хопер».

Первой пробой сил стала осада Царицына, где шли дуэли с бронепоездами красных.

Бронепоезд «Генерал Бакланов», шедевр инженерного искусства, линейно-возвышенное расположение артиллерийских башен и главного командного пункта. Реконструкция И. И. ЧерниковаКроме того, в 1918–1919 гг. в Таганроге и Ростове адмирал Кононов сформировал 13 батарей морской тяжелой артиллерии (по две 152-мм или 127-мм пушки). Две батареи составляли дивизион, подчинявшийся инспектору артиллерии. В ноябре 1919 г. 4 батареи переформировали в тяжелые бронепоезда Добровольческой армии.

Известно, что морские пушки имели бронепоезда: «Единая Россия», «Иоанн Калита», «Князь Пожарский» (капитан 2 ранга В. Н. Потемкин), «Грозный», «Непобедимый», «На Москву», «Георгий Победоносец», «Могучий», «Богатырь», «Солдат», «Дмитрий Донской» (капитан 2 ранга Бушей) и «Слава Кубани».

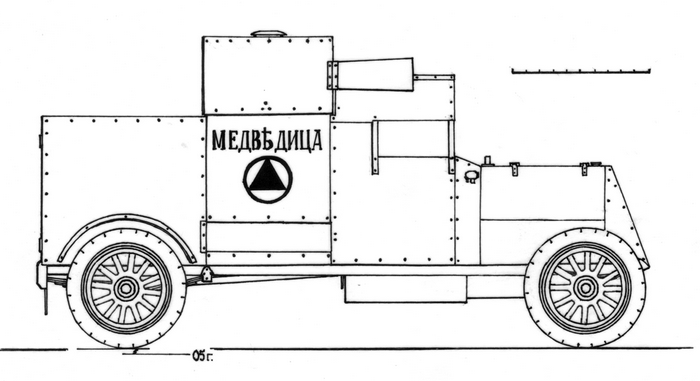

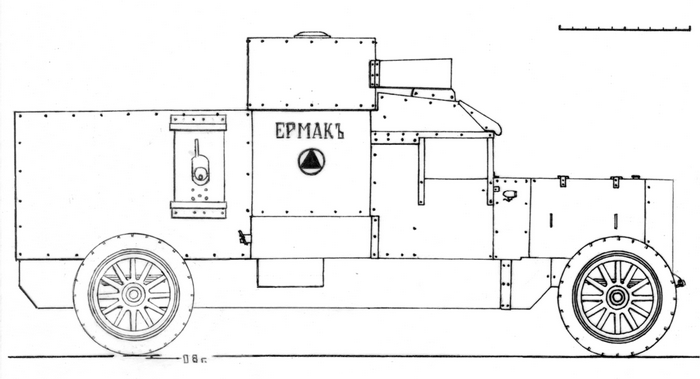

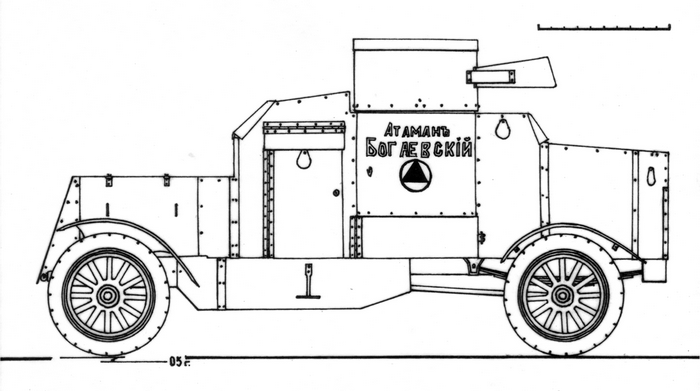

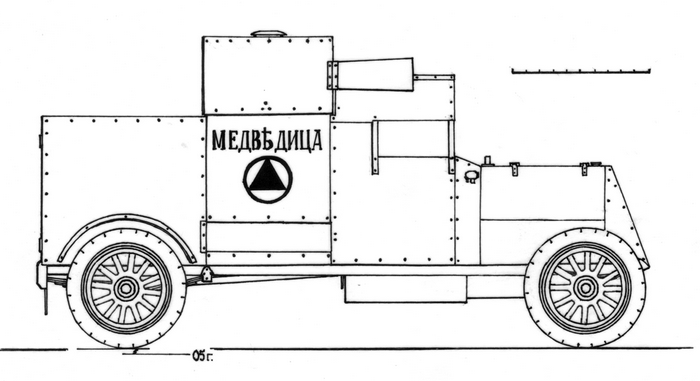

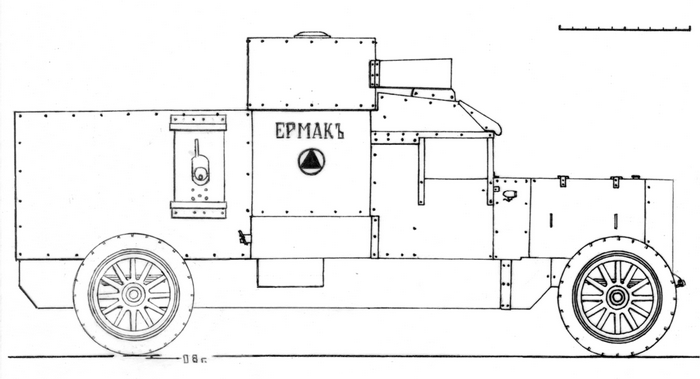

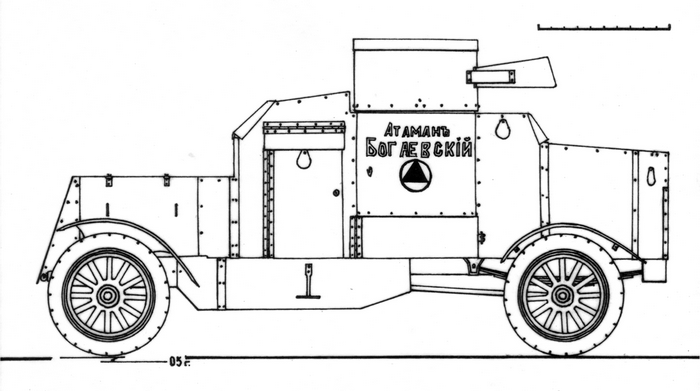

Бронеавтомобили

В армии Дона имелось 14 броневиков: «Ермак», «Атаман Богаевский», «Медведица», «Стерегущий», «Атаман Каледин», «Лугано-Митякинец», «Сокол», «Печенег», «Полковник Безмолитвенный», «Усть-Белокалитвенец», «Партизан», «Генерал Кельчевский», «Генерал Сидорин», «Полковник Безмолитвенный».

Бронеавтомобиль «Медведица», 2 пулемета. Реконструкция И. И. Черникова

Бронеавтомобиль «Ермак», 4 пулемета. Реконструкция И. И. Черникова

Бронеавтомобиль «Атаман Богаевский», 2 пулемета. Реконструкция И. И. Черникова

Воздушные силы

История самолетного дивизиона Дона началось в мае 1918 г. (11 машин). Затем главный инспектор авиации Украины, полковник В. Г. Баранов, симпатизируя республике казаков, 4 июля отправил якобы в Харьков эшелон (24 вагона с самолетами, моторами, запчастями и авиабомбами). Но поезд через Таганрог 27 июля прибыл в Новочеркасск. 2 августа за ним последовали 40 товарных и 1 пассажирский вагон с самолетами и летчиками полковника Ковалева.Гетман Скоропадский приказал арестовать Баранова и обратился к германскому командованию, контролировавшему железные дороги Украины, с просьбой задержать хотя бы второй эшелон. Но Баранов успел бежать в Новочеркасск, где его ждал пост начальника авиации Всевеликого Войска Донского. Немцы проигнорировали требование Киева.

В октябре 1918 г. авиация Дона насчитывала 10 годных и 15 неисправных аэропланов, ремонтировавшихся в авиамастерских Таганрога.

Южная армия

Атаман Краснов поддержал создание оккупационными властями Германии подручной и послушной Дону русской военной силы, в противовес враждебным ему добровольцам. Эту армию летом 1918 г. формировал генерал-губернатор Воронежа В. Семенов, проповедовавший реставрацию монархии, с экзекуциями и бесплатными реквизициями взыскивал «протори и убытки».Несмотря на затрату огромных средств, боевой состав не превышал 3500 штыков, и немцы прекратили субсидии. Семенов, не отчитавшись за потраченные инвестиции, подался в бега. Краснов же, без ведома круга содержа Южную армию, назначил её командующим генерал-адъютанта Н. И. Иванова.

Атамана не волновали иллюзии монархизма офицеров Южной армии. Он дал им право распоряжаться на занятой казаками русской территории, где военно-административные власти продолжали безобразия, начатые генералом Семеновым. Бессудные расправы с русскими вызывали возмущение казаков и стали одной из причин недоверия к своему правительству.

С отступлением казаков зимой 1918–1919 гг. Южная армия закончила свое бесславное существование.

Глава 8

ТЕРСКОЕ ВОССТАНИЕ

Клзаки на Кавказе могли надеяться только на себя. «Людоеды» из Москвы для удержания власти натравили на «народ-помещик» банды горцев и солдат.

С мая 1918 г. терцы готовили восстание в Минеральных Водах, Моздоке и Владикавказе, но полковник А. Г Шкуро, захватив в июне Кисловодск, спровоцировал выступление Волгского и Моздокского отделов.

Стихийно, без мобилизации, планов и штабов, встали Георгиевск, Незлобная, Подгорная, Марьинская, Бургустанская, Луковская. Потянулись в Грозный казаки. Собралось их до 15 000, они прошли по аулам огнем и мечом, не щадя никого. Остатки горцев спаслись в неприступных ущельях. Дойдя до Петровска, терцы повернули обратно к станицам. Жестокие бои шли в Прохладной, где стояли 3 бронепоезда красных.

Круг в Моздоке 23 июня решил создать несколько фронтов, или линий: Курская, Кизлярская, Грозненская, Владикавказская, Сунженская, Котляревская и Боргустанская: Прохладненская полковника Агоева удерживала железную дорогу Новопавловская – Нальчик. Терцев поддержали осетины и кабардинцы.

Уже 3 июля в Моздоке работал съезд казаков и крестьян Терского войска, избравший казаче-крестьянский совет. Затем исполнительный комитет эсера Г. Ф. Бичерахова, объявив себя временным народным правительством Терского края, стал руководить восстанием.

На фронте бились отряды ополченцев. Без денег, боеприпасов, почти в полном окружении – 5 месяцев казаки дрались и умирали, не теряя веры в победу. Постоянно воевали до 12 000 терцев и 40 пушек.

Осенью казаки полковника В. К. Агоева заняли станицу Зольская и позиции в переходе к югу-востоку от Георгиевска (полковник Г. А. Вдовенко). Отдельные отряды прикрывали войско с севера у Курской и с юга от Владикавказа – у Котляревской. Бои шли за Грозный и Кизляр, переходившие из рук в руки. У Владикавказа стояли сотни осетин полковника Я. Хабаева, Большую Кабарду и Нальчик защищали осетины и кабардинцы Г. А. Кибирова и 3. Даутокова-Серебрякова.

В борьбе с чеченцами и ингушами терцам помогли каранагайцы, затем III Круг ввел в состав Войска осетин и кабардинцев.

Под давлением наступавшей с запада Добровольческой армии красные, пробивая путь на восток через Моздок и Кизляр, в ноябре наступали двумя колоннами: от Георгиевска на Моздок и от Пятигорска на Прохладную. Терцы, не имея боеприпасов и резервов, отправленных к Моздоку, оставили Грозный, а затем сняли осаду Кизляра.

Усугубил положение выход из строя наиболее авторитетных вождей казаков: ранен полковник В. К. Агоева, заболел генерал Г. А. Вдовенко, 10 ноября кончил жизнь самоубийством генерал Э. А. Мистулов.

Вскоре территорию войска захватили красные. Остатки восставших рассеялись по Северному Кавказу: 2000 терцев, во главе с новым командующим, ушли к Петровску; отряды полковников Б. Н. Литвинова, В. К. Агоева, 3. Даутокова-Серебрякова и Г. А. Кибирова (4000 человек) вышли через горы южнее Баталпашинска на соединение с Добровольческой армией. Кроме этого, еще в середине июля к белым ушли казаки 1-го Волгского полка. Отряд полковника Я. Хабаева пробился к Военно-Осетинской дороге.

Красные жгли и грабили станицы. Чрезвычайный комиссар Юга России Г. К. Орджоникидзе приказал выселить станицы Сунженская и Тарская. Кавалер трех Георгиевских крестов А. С. Болотов вспоминал: «В августе 1918 г. в станице Тарской красноармейцы силой выгоняли казаков из своих домов. Тех, кто сопротивлялся, рубили шашками или расстреливали во дворах своих домов. В освободившиеся дома казаков заселялись ингуши. Хлеб конфисковали, казаков, женщин, детей и стариков согнали в толпу и погнали пешком в г. Владикавказ. Там их погрузили в вагоны и оправили в г. Минеральные Воды. Часть казаков сумела спрятаться и потом уйти в Сибирь. Они потом закончили свой путь в Приморье. Небольшая часть терцев по горам ушла в Грузию, оставшиеся в Северной Осетии попали в концлагеря и тюрьмы».

Целый год борьба шла в полном окружении. Неимоверными усилиями терцы держали свои позиции до начала 1919 г., когда пришли на помощь кубанцы корпуса генерала Ляхова, и терцы, в общеказачьем фронте борьбы с красными, сообща прошли тяжелый путь побед и поражений. Все это время работал Войсковой круг с председателем П. Д. Губаревым, а защитой станиц, отбивавших нападения со всех сторон, руководил атаман Г. А. Вдовенко.

С мая 1918 г. терцы готовили восстание в Минеральных Водах, Моздоке и Владикавказе, но полковник А. Г Шкуро, захватив в июне Кисловодск, спровоцировал выступление Волгского и Моздокского отделов.

Стихийно, без мобилизации, планов и штабов, встали Георгиевск, Незлобная, Подгорная, Марьинская, Бургустанская, Луковская. Потянулись в Грозный казаки. Собралось их до 15 000, они прошли по аулам огнем и мечом, не щадя никого. Остатки горцев спаслись в неприступных ущельях. Дойдя до Петровска, терцы повернули обратно к станицам. Жестокие бои шли в Прохладной, где стояли 3 бронепоезда красных.

Круг в Моздоке 23 июня решил создать несколько фронтов, или линий: Курская, Кизлярская, Грозненская, Владикавказская, Сунженская, Котляревская и Боргустанская: Прохладненская полковника Агоева удерживала железную дорогу Новопавловская – Нальчик. Терцев поддержали осетины и кабардинцы.

Уже 3 июля в Моздоке работал съезд казаков и крестьян Терского войска, избравший казаче-крестьянский совет. Затем исполнительный комитет эсера Г. Ф. Бичерахова, объявив себя временным народным правительством Терского края, стал руководить восстанием.

На фронте бились отряды ополченцев. Без денег, боеприпасов, почти в полном окружении – 5 месяцев казаки дрались и умирали, не теряя веры в победу. Постоянно воевали до 12 000 терцев и 40 пушек.

Осенью казаки полковника В. К. Агоева заняли станицу Зольская и позиции в переходе к югу-востоку от Георгиевска (полковник Г. А. Вдовенко). Отдельные отряды прикрывали войско с севера у Курской и с юга от Владикавказа – у Котляревской. Бои шли за Грозный и Кизляр, переходившие из рук в руки. У Владикавказа стояли сотни осетин полковника Я. Хабаева, Большую Кабарду и Нальчик защищали осетины и кабардинцы Г. А. Кибирова и 3. Даутокова-Серебрякова.

В борьбе с чеченцами и ингушами терцам помогли каранагайцы, затем III Круг ввел в состав Войска осетин и кабардинцев.

Под давлением наступавшей с запада Добровольческой армии красные, пробивая путь на восток через Моздок и Кизляр, в ноябре наступали двумя колоннами: от Георгиевска на Моздок и от Пятигорска на Прохладную. Терцы, не имея боеприпасов и резервов, отправленных к Моздоку, оставили Грозный, а затем сняли осаду Кизляра.

Усугубил положение выход из строя наиболее авторитетных вождей казаков: ранен полковник В. К. Агоева, заболел генерал Г. А. Вдовенко, 10 ноября кончил жизнь самоубийством генерал Э. А. Мистулов.

Вскоре территорию войска захватили красные. Остатки восставших рассеялись по Северному Кавказу: 2000 терцев, во главе с новым командующим, ушли к Петровску; отряды полковников Б. Н. Литвинова, В. К. Агоева, 3. Даутокова-Серебрякова и Г. А. Кибирова (4000 человек) вышли через горы южнее Баталпашинска на соединение с Добровольческой армией. Кроме этого, еще в середине июля к белым ушли казаки 1-го Волгского полка. Отряд полковника Я. Хабаева пробился к Военно-Осетинской дороге.

Красные жгли и грабили станицы. Чрезвычайный комиссар Юга России Г. К. Орджоникидзе приказал выселить станицы Сунженская и Тарская. Кавалер трех Георгиевских крестов А. С. Болотов вспоминал: «В августе 1918 г. в станице Тарской красноармейцы силой выгоняли казаков из своих домов. Тех, кто сопротивлялся, рубили шашками или расстреливали во дворах своих домов. В освободившиеся дома казаков заселялись ингуши. Хлеб конфисковали, казаков, женщин, детей и стариков согнали в толпу и погнали пешком в г. Владикавказ. Там их погрузили в вагоны и оправили в г. Минеральные Воды. Часть казаков сумела спрятаться и потом уйти в Сибирь. Они потом закончили свой путь в Приморье. Небольшая часть терцев по горам ушла в Грузию, оставшиеся в Северной Осетии попали в концлагеря и тюрьмы».

Целый год борьба шла в полном окружении. Неимоверными усилиями терцы держали свои позиции до начала 1919 г., когда пришли на помощь кубанцы корпуса генерала Ляхова, и терцы, в общеказачьем фронте борьбы с красными, сообща прошли тяжелый путь побед и поражений. Все это время работал Войсковой круг с председателем П. Д. Губаревым, а защитой станиц, отбивавших нападения со всех сторон, руководил атаман Г. А. Вдовенко.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента