Страница:

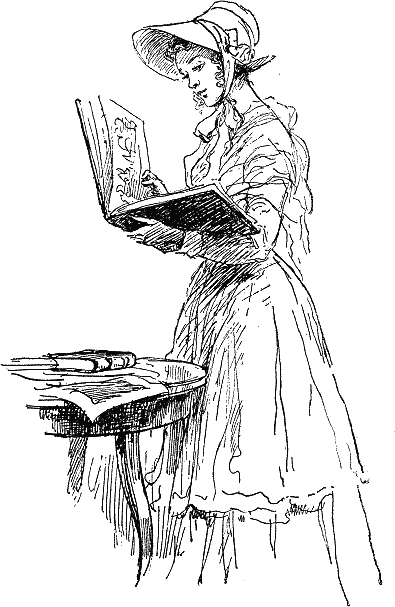

Передал ли все это мой бедный портрет, написанный с такой любовью и старанием в те безмятежные, счастливые дни?.. О, как мертво все на рисунке и как живо в моей памяти! Светловолосая хрупкая девушка в легком платье, голубоглазая и невинная, с альбомом в руках – вот и все, что можно увидеть на портрете; вот, может быть, и все, что можно передать словами. Женщина, впервые давшая жизнь, свет и форму нашему туманному представлению о красоте, заполнит в нашей душе пустоту, о которой мы и не подозревали до появления ее. Наша душа откликнется в такую минуту на очарование, несравненно более глубокое, чем то, которое постигается разумом и может быть выражено в словах. Когда обаяние женской красоты проникает в самые глубины нашего сердца, оно становится невыразимым, ибо переходит ту грань, за которой перо уже не властно.

Подумайте о ней, как вы думали о той, что впервые задела в вас струны, молчавшие при других женщинах. Пусть ясные, чистые голубые глаза встретятся с вашими, как они встретились с моими в том первом, неповторимом взгляде, который мы оба запомнили навсегда. Пусть голос ее звучит, как музыка, в ваших ушах, – так же сладостно, как звучал в моих. Пусть шаги ее, когда она появляется на этих страницах и уходит с них, напомнят вам те, воздушные, на которые отзывалось ваше сердце. Представьте ее себе как воплощение вашей самой несбыточной мечты, и тогда вы увидите ту, что живет в моем сердце.

Среди вихря ощущений, поднявшихся во мне при виде ее, – ощущений, знакомых всем нам, внезапно пробуждающихся к жизни в глубине наших сердец, так часто умирающих и так редко рождающихся заново, – одно, почти мучительное, отзывалось во мне тупой, неясной болью. Оно тревожило и мучило меня, казалось таким неоправданным, было так не к месту в присутствии мисс Фэрли.

К яркому впечатлению, которое произвели на меня ее красота, ее обаяние, простота и скромность ее манер, примешивалось другое чувство, смутно мешавшее мне. То мне казалось, что причина кроется в ней, то я обвинял в этой раздвоенности самого себя, но что-то мешало мне воспринимать ее цельно, как следовало бы. Ощущение это усиливалось, когда она смотрела на меня; иными словами, именно тогда, когда красота ее была перед моими глазами, я был смущен чувством какой-то неудовлетворенности. Я не понимал, в чем дело, не мог определить этого ощущения. Чего-то не хватало, а чего именно – я не знал.

Эта странная «игра воображения» (так думал я тогда) не способствовала моей непринужденности в первые минуты знакомства с мисс Фэрли. На ее милое приветствие я ничем не сумел ответить. Заметив мое смущение и, очевидно, объяснив его моей застенчивостью, мисс Голкомб легко и находчиво, как всегда, взяла нить разговора в свои руки.

– Посмотрите, мистер Хартрайт, – сказала она, показывая на альбом и на маленькую ручку, перебиравшую его листы. – Согласитесь, наконец вы нашли примерную ученицу. Узнав, что вы приехали, она хватает свой бесценный альбом, смотрит прямо в лицо божественной природе и жаждет начать уроки!

Мисс Фэрли засмеялась так весело, словно солнечный луч озарил ее лицо.

– Я не стою этих похвал, – возразила она, глядя своими ясными, правдивыми глазами то на мисс Голкомб, то на меня. – Как ни люблю я рисовать, я всегда сознаю, что рисую плохо, и скорее боюсь, чем жажду уроков. Узнав, что вы здесь, мистер Хартрайт, я стала просматривать свои рисунки, как когда-то, девочкой, я просматривала школьные уроки в страхе, что получу за них плохую отметку.

Она призналась в этом очень просто и с детской серьезностью прижала к себе свой альбом.

– Плохие или хорошие, рисунки все равно должны предстать на суд учителя, и дело с концом, – сказала решительно мисс Голкомб. – Давайте возьмем их с собой в коляску, Лора. Пусть мистер Хартрайт впервые увидит их, когда мы будем трястись на ухабах. Если только мы сумеем помешать ему во время прогулки увидеть природу такой, какая она есть – когда он будет смотреть вокруг себя, и такой, какой она не бывает – когда заглянет в наши альбомы, – мы принудим его наговорить нам с отчаяния массу комплиментов, и павлиньи перышки нашего самолюбия не помнутся.

– Я надеюсь, что мистер Хартрайт не будет говорить мне комплиментов, – сказала мисс Фэрли, когда мы вышли из домика.

– Смею спросить: почему? – сказал я.

– Потому что я поверю всему, что вы мне скажете, – просто ответила она.

Этими безыскусственными словами она дала мне ключ к своему характеру. Доверие к людям было отражением ее собственной полной правдивости. Тогда я угадал это сердцем. Теперь я знаю это по опыту.

Миссис Вэзи все еще сидела за опустевшим обеденным столом, когда мы весело подняли ее с места, чтобы пересадить в открытую коляску и вместе ехать на обещанную прогулку. Пожилая леди и мисс Голкомб сели на заднее сиденье, а мисс Фэрли и я устроились против них. Альбом, конечно, был доверен моему опытному глазу, но серьезный разговор о рисунках был немыслим при мисс Голкомб, которая откровенно высмеивала всякое женское искусство, в том числе свое и своей сестры. Мне гораздо больше запомнился наш разговор, особенно когда в беседе принимала участие мисс Фэрли, чем рисунки, которые я машинально просматривал. Все, что связано с ней, я помню так живо, как будто это было вчера.

Да! Признаюсь, что с первого же дня, очарованный ею, я позволил себе забыться, я забыл свое положение. Самый простой ее вопрос: «Как держать карандаш? Как смешивать краски?», малейшая перемена в выражении ее глаз, устремленных на меня с таким серьезным желанием научиться всему, чему я мог научить, и постичь все, что я мог показать, приковывало к себе мое внимание несравненно сильнее, чем самые красивые места, мимо которых мы проезжали, или игра света и тени над волнистой равниной и пологими берегами моря. Не странно ли, что все окружающее так мало на нас влияет, когда мы всецело поглощены какой-то думой? Только в книгах, но не в действительности, мы ищем утешения на лоне природы, когда мы в горе, или созвучия в ней, когда мы счастливы. Восторги перед ее красотами, так подробно и красноречиво воспетые в стихах современных поэтов, не отвечают необходимой жизненной потребности даже лучших из нас. Детьми мы их не замечали. Те, кто проводит жизнь среди многообразных чудес моря и суши, обычно нечувствительны к явлениям природы, не имеющим прямого отношения к их призванию в жизни. Наша способность воспринимать красоту окружающего нас мира является, по правде сказать, частью нашей общей культуры. Мы часто познаем эту красоту только через искусство. И то – только в те минуты, когда мы ничем другим не заняты и ничто другое нас не отвлекает. Все, что может постичь наша мысль, все, что может познать наша душа, не зависит от красоты или уродства мира, в котором мы живем. Возможно, причина отсутствия связи между человеком и вселенной кроется в огромной разнице между судьбой человека и судьбой природы. Высочайшие горы исчезнут во мраке времен, малейшее движение чистой человеческой души – бессмертно.

После трехчасовой прогулки наша коляска снова проехала через ворота лиммериджского дома.

На обратном пути я предоставил дамам выбрать пейзаж, который они должны были рисовать под моим наблюдением на следующий день. Когда они удалились, чтобы переодеться к обеду, и я остался один в своей комнате, мне стало вдруг почему-то не по себе. Я чувствовал смутное недовольство самим собой, не понимая, в чем его причина. Потому ли, что на прогулке я держал себя скорее как гость, чем как учитель; потому ли, что в меня снова вселилось то странное чувство, которое встревожило и огорчило меня при первом знакомстве с мисс Фэрли. Во всяком случае, я почувствовал облегчение, когда настал обеденный час и я мог присоединиться к обществу хозяек дома.

Первое, что мне бросилось в глаза, когда я вошел в столовую, была разница в туалетах трех дам. В то время как миссис Вэзи и мисс Голкомб были роскошно одеты (каждая в манере, присущей ее возрасту) – первая в серебряно-сером, вторая в светло-палевом платье, которое очень шло к ее смуглому лицу и черным волосам, – мисс Фэрли была в очень скромном платье из белого муслина. Оно было снежно-белым и очень шло к ней, но это простенькое платье могла бы носить и жена или дочь бедного человека. Ее гувернантка была одета гораздо богаче, чем она сама. Позднее, когда я поближе узнал мисс Фэрли, я понял, что это была своего рода деликатность, боязнь хотя бы в одежде подчеркнуть свое богатство. Ни миссис Вэзи, ни мисс Голкомб никогда не могли ее уговорить одеваться наряднее и роскошнее, чем они.

Покончив с обедом, мы все вместе вернулись в большую гостиную. Несмотря на то, что мистер Фэрли (очевидно, в память могущественного короля, самолично подававшего кисти Тициану) приказал дворецкому узнать, какие вина я предпочитаю после обеда, я решительно отказался от искушения посидеть в великолепном одиночестве за бутылками собственного выбора и испросил у дам разрешения на время моего пребывания в Лиммеридже покидать обеденный стол всегда вместе с ними по благородному обычаю иностранцев.

Гостиная, в которую мы перешли, такая же большая, как и столовая, была на нижнем этаже. В глубине комнаты широкие стеклянные двери открывались на террасу, всю уставленную цветами и всевозможными растениями. В мягком сумрачном свете листья и цветы сливались в одно гармоническое целое, и сладкое благоухание вечера приветствовало нас через открытую дверь. Миссис Вэзи неизменно садилась первая – она завладела креслом в углу и сразу же уютно задремала. Мисс Фэрли по моей просьбе села за рояль, я – подле нее, а мисс Голкомб – у окна, чтобы, пользуясь последними спокойными лучами догорающего заката, просмотреть письма своей матери.

Как живо встает перед моим мысленным взором мирный домашний уют этой гостиной, в то время как я пишу! Оттуда, где я сидел, мне была видна грациозная фигура мисс Голкомб. Наполовину освещенная мягким вечерним светом, наполовину в тени, мисс Голкомб внимательно просматривала письма, лежавшие у нее на коленях. Прелестный профиль той, что сидела за роялем, тонко выделялся на темнеющем фоне стены. На террасе цветы, декоративные травы и ползучие растения еле качались в вечернем воздухе, – так тихо, что их шороха не было слышно. Небо было безоблачным, и таинственный лунный свет уже начинал разливаться по его восточному краю. Мир и уединение смягчали все мысли и чувства, сливаясь в упоительной гармонии; отрадная тишина, все более глубокая, по мере того как сгущались сумерки, окружала нас, когда зазвучала полная нежности музыка Моцарта. Это был вечер незабываемых впечатлений и звуков.

Мы сидели в молчании. Миссис Вэзи спала. Мисс Фэрли играла, мисс Голкомб читала, пока не погас последний луч вечерней зари. К этому времени луна уже всходила над террасой, и ее бледные таинственные лучи заливали глубину комнаты. Переход от сумерек к лунному свету был так прекрасен, что, когда слуга принес свечи, мы не зажгли их, оставшись, по взаимному согласию, в темноте, – только на рояле горели две свечи.

Мисс Фэрли играла еще около получаса, а потом вышла на озаренную луной террасу, чтобы полюбоваться садом. Я последовал за ней. Мисс Голкомб пересела к роялю, поближе к свече, чтобы продолжать чтение. Она была так погружена в письма, что, казалось, и не заметила, как мы вышли.

Мы пробыли на террасе не больше пяти минут – мисс Фэрли, по моему совету, повязала голову белой косыночкой, опасаясь свежей ночной прохлады, – как вдруг я услышал изменившийся голос мисс Голкомб. Она тихо и настойчиво звала меня:

– Мистер Хартрайт, подите сюда на минуту, я хочу поговорить с вами.

Я вернулся в комнату. В глубине гостиной, у стены, стоял рояль. Подле него, с той стороны, которая была дальше от террасы, сидела мисс Голкомб. На коленях у нее в беспорядке лежали письма, одно из них она держала у свечи. Я сел напротив нее на низенькую кушетку: отсюда я ясно различал фигуру мисс Фэрли, ходившей по террасе в мягком свете луны.

– Я хочу, чтобы вы прослушали конец этого письма, – сказала мисс Голкомб. – Вы скажете мне, проливает ли это свет на ваше странное приключение по дороге в Лондон. Это письмо моей матери к ее второму мужу, мистеру Фэрли. В нем говорится о том, что произошло лет двенадцать назад. К тому времени мистер и миссис Фэрли с моей сводной сестрой Лорой уже много лет жили в этом доме. Меня тогда не было с ними, я заканчивала свое образование в Париже.

Она говорила очень серьезно и, казалось, была в затруднении. В эту минуту мисс Фэрли показалась в глубине террасы, посмотрела на нас и, увидев, что мы заняты, пошла дальше.

Мисс Голкомб начала читать:

Не успела эта фраза замереть на устах читавшей, как мисс Фэрли снова прошла мимо двери, тихо напевая одну из мелодий, которые только что играла.

– «Вам, дорогой Филипп, наверно, уже надоело постоянно слушать о моей школе и ее учениках. Вините в этом скучное однообразие нашей жизни в Лиммеридже, но не меня. К тому же на сей раз я напишу вам кое-что интересное по поводу одной из наших школьниц.

Вы знаете старую миссис Кемп, нашу деревенскую лавочницу. Она много лет болела, а сейчас день за днем угасает. Ее сестра, единственная ее родственница, приехала на той неделе, чтобы побыть с ней до ее кончины. Сестру зовут миссис Катерик. Она из Хемпшира. Четыре дня назад она пришла ко мне и привела с собой своего единственного ребенка – прелестную девочку, которая всего на год старше нашей дорогой Лоры…»

Мисс Голкомб подождала, пока она скрылась из виду, а затем продолжала:

Снова силуэт мисс Фэрли – такой очаровательной и нежной в белом, как снег, платье, в косынке, которую она подвязала под подбородком, – скользнул в лунном луче. Мисс Голкомб подождала, пока она скроется, и продолжала:

– «Миссис Катерик, по-видимому, вполне порядочная, воспитанная и почтенная женщина средних лет. В молодости она, наверно, была недурна собой. Есть, однако, что-то в ее манерах и наружности, чего я не понимаю. Она до такой степени ничего о себе не рассказывает, что это граничит с таинственностью. И на лице у нее выражение – не умею описать его, – будто у нее что-то на уме. Вообще это какая-то ходячая тайна. Ко мне она явилась, однако, по очень простому поводу: когда она уезжала из Хемпшира, ей пришлось взять с собой дочь, так как ребенка не с кем было оставить. Неизвестно, когда умрет миссис Кемп, через неделю или через несколько месяцев, поэтому миссис Катерик пришла спросить меня, можно ли ее девочке посещать пока нашу школу с условием, что после кончины миссис Кемп девочка вернется с матерью в Хемпшир. Конечно, я сразу же дала свое согласие, и, когда мы с Лорой пошли на нашу обычную прогулку, мы взяли с собой эту девочку (ей всего одиннадцать лет) и отвели ее в школу…»

Мисс Голкомб замолчала и посмотрела на меня.

– «Я очень привязалась к нашей новой ученице, особенно по причине, о которой упомяну только в конце письма, чтобы сделать вам сюрприз. О дочери мать рассказала так же мало, как и о себе. Я сама поняла (это выяснилось на первых же уроках), что умственное развитие бедняжки недостаточно для ее лет. Я взяла ее к нам домой на следующий день и попросила доктора понаблюдать за ней и поговорить с ней, а потом сказать свое мнение. Он нашел, что ум девочки разовьется с годами и что занятия в школе ей чрезвычайно полезны, потому что, хотя она и запоминает уроки очень медленно, но зато крепко и надолго. Ну вот, дорогой мой, не думайте, что я привязалась к какой-то дурочке. Нет, бедная маленькая Анна Катерик очень ласковое, любящее, благодарное дитя. Она говорит иногда очень своеобразные и милые вещи, но как-то странно, внезапно и все время как будто боится чего-то. Несмотря на то что она всегда очень чистенькая, одета она безвкусно. Поэтому я решила, что белые Лорины платьица и шляпки можно переделать для Анны, и сказала ей, что маленьким девочкам с хорошим цветом лица очень идет белое. Сначала она растерялась, а потом вся вспыхнула и поняла. Ее маленькие ручки схватили мою руку. Она поцеловала ее, Филипп, и воскликнула (так серьезно!): «Всю жизнь я буду ходить только в белом, в память о вас, мэм, и мне будет казаться, что я все еще нравлюсь вам, даже когда я уеду и вас больше не увижу». Вот образец тех оригинальных мыслей, которые она высказывает так мило. Бедная малютка! Я подарю ей много платьиц, с запасом, и она сможет удлинять их, когда из них вырастет».

– Как вы думаете, сколько лет той несчастной, которую вы встретили на большой дороге? – спросила она. – Может ли ей быть около двадцати двух?

– Да, мисс Голкомб.

– И она была с головы до ног одета в белое?

– Да, она была вся в белом.

Как раз в эту минуту мисс Фэрли показалась на террасе в третий раз, но, вместо того чтобы пройти дальше, она облокотилась на перила, спиной к нам, и стала глядеть на темный сад. Я смотрел на мерцание ее воздушного белого платья и белой косынки в лунных лучах, и ощущение, которому нет названия, начало вкрадываться в мое сердце.

– Вся в белом? – повторила мисс Голкомб. – Сейчас я прочитаю вам конец – то есть самое главное. Но мне хочется немного помедлить… Какое странное совпадение: белое платье женщины, которую вы встретили, и белое платьице, которое вызвало тот странный ответ маленькой школьницы. Доктор, наверное, ошибся, предполагая, что умственная отсталость пройдет у девочки с возрастом. Может быть, она так и осталась недоразвитой и ее странное ребяческое желание носить только белое не изменилось, когда она стала взрослой?

Я что-то ответил, что – я и сам не знаю. Все мое внимание было приковано к белому платью мисс Фэрли.

– Выслушайте последнюю фразу, – сказала мисс Голкомб. – Думаю, она удивит вас.

В ту минуту, когда она поднесла письмо к свече, мисс Фэрли повернулась лицом к нам, нерешительно посмотрела вокруг, подошла к стеклянной двери и остановилась, глядя на нас.

Мисс Голкомб читала:

Я вскочил с кушетки прежде, чем мисс Голкомб закончила фразу, меня охватил леденящий ужас, как и тогда ночью на безлюдной дороге, когда кто-то внезапно прикоснулся к моему плечу.

– «А теперь, любовь моя, заканчивая свое письмо, я скажу о причине, настоящей, главной причине моей привязанности к Анне Катерик. Дорогой Филипп, хотя она и наполовину не так хороша, но по необъяснимому капризу случая, как это порой бывает, у нее те же волосы, глаза, овал лица – одним словом, она вылитая…»

Передо мной стояла мисс Фэрли, одинокая белая фигура в бледном лунном свете, – воплощение женщины в белом: та же поза, тот же поворот головы, тот же овал лица! Мучившее меня подозрение мгновенно превратилось в уверенность. Я понял, чего мне не хватало раньше: я не отдавал себе отчета в роковом сходстве беглянки из сумасшедшего дома с моей ученицей в Лиммеридже.

– Вы увидели, что они похожи! – воскликнула мисс Голкомб. Письмо выпало у нее из рук, и глаза ее блеснули, встретившись с моими. – Они и сейчас похожи, как одиннадцать лет назад!

– Вижу, и мне невыразимо тяжко… Как будто случайное сходство той жалкой, одинокой, несчастной женщины с мисс Фэрли зловещей тенью омрачает будущее прелестного невинного существа, которое сейчас глядит на нас. Скорей освободите меня от этого ощущения! Позовите ее сюда – из этого мертвенного лунного света, умоляю, позовите ее сюда!

– Вы удивляете меня, мистер Хартрайт. Это позволительно женщинам, и я считала, что мужчины в девятнадцатом веке уже не суеверны.

– Позовите ее сюда!

– Ш-ш!.. Она сама идет к нам. Ничего не говорите при ней. Сохраним в тайне обнаруженное нами сходство, пусть это будет нашим секретом… Идите к нам, Лора, и разбудите миссис Вэзи музыкой. Мистер Хартрайт просит еще музыки, на этот раз ему хочется послушать что-нибудь особенно веселое, живое!

IX

Так закончился мой первый, полный событий день в Лиммеридже.Мисс Голкомб и я хранили наш секрет, но, кроме неоспоримого факта, что мисс Фэрли и Анна Катерик похожи друг на друга, ни один новый луч не осветил тайну женщины в белом. При первой же возможности мисс Голкомб осторожно завела со своей сестрой разговор о матери, о прошлых днях и об Анне Катерик. Однако воспоминания мисс Фэрли о маленькой школьнице были очень смутными и туманными. Она помнила о своем сходстве с любимицей матери, но как о чем-то давно прошедшем. Она не упоминала ни о подаренных белых платьях, ни о странных словах, в которых девочка так безыскусственно выразила свою благодарность миссис Фэрли. Она помнила, что Анна пробыла в Лиммеридже всего несколько месяцев, а затем вернулась домой, в Хемпшир.

Чтение остальных писем тоже не дало никаких результатов. Мы установили, что та, кого я встретил тогда ночью, была Анной Катерик; мы предположили, что ее белую одежду можно объяснить ее некоторой умственной отсталостью и не угасающей с годами благодарностью к миссис Фэрли, и на этом – как мы тогда думали – наше расследование кончилось.

Время шло, и золотые предвестники осени уже прокладывали себе дорогу сквозь летнюю зелень деревьев. Мирные, мимолетные, блаженные дни! Мой рассказ скользит по ним так же быстро, как проскользнули они. Какие из сокровищ, которыми они так щедро меня дарили, остались со мной, чтобы я мог перечислить их на этих страницах? От них ничего не осталось, кроме самого печального признания, какое только может сделать человек: признания в своем безрассудстве.

Это признание нетрудно сделать, ибо моя сердечная тайна, наверно, стала уже явной. Моя слабая, неудачная попытка описать мисс Фэрли, конечно, уже выдала меня. Так бывает со всеми нами. Наши слова – великаны, когда они во вред нам, и карлики, когда мы ждем от них пользы.

Я любил ее.

О, как хорошо знакома мне та скорбь и та горечь, которыми полны эти три слова! Я могу вздохнуть над моим печальным признанием вместе с самой сострадательной из женщин, читающей эти слова и сожалеющей обо мне. Я могу засмеяться над ними так же горько, как и самый черствый мужчина, который отнесется к ним с презрением. Я любил ее! Сочувствуйте мне или презирайте меня, но я признаюсь в этом, твердо решив сказать всю правду.

Что могло оправдать меня? До некоторой степени те обстоятельства, в которых протекала моя жизнь в Лиммеридже.

Утренние часы я проводил в тихом уединении моих комнат. Работы над реставрацией рисунков моего хозяина у меня было достаточно, для того чтобы руки и глаза мои были заняты, но зато мой разум мог свободно предаваться опасным излишествам своего необузданного воображения. Губительное одиночество – ибо оно длилось достаточно долго, чтобы лишить меня силы воли, и недостаточно долго, чтобы укрепить эту силу. Губительное одиночество – ибо сразу после него в течение многих недель, днем и вечером, я находился в обществе двух женщин, из которых одна обладала большими познаниями, блестящим остроумием, безупречной светскостью, а другая – обаянием красоты, мягкости и правдивости, которые очищают и покоряют сердце мужчины. Ни один день не проходил без опасной близости учителя с ученицей. Так часто рука моя была подле ее руки, щека моя, когда мы наклонялись над альбомом, почти касалась ее щеки! Чем внимательнее следила она за движением моей кисти, тем ближе ко мне был запах ее волос и теплый аромат ее дыхания. Лучистый взор ее очей останавливался на мне во время наших занятий, и порой мне приходилось сидеть так близко от нее, что я дрожал при мысли о прикосновении к ней; порой она так низко наклонялась посмотреть мой рисунок, что голос ее невольно затихал, когда она обращалась ко мне, и ленты ее шляпы, колеблемые ветром, задевали мое лицо прежде, чем она успевала отвести их.

Наши вечера скорее разнообразили эту близость, чем препятствовали ей. Моя любовь к музыке, которую она исполняла так прелестно, так тонко, и ее непритворная радость оттого, что она может доставить мне своей игрой на рояле удовольствие, какое я доставлял ей своим рисованием, еще крепче завязывали узы, соединившие нас. Случайные слова в разговоре, простота нравов, которая разрешала наше соседство за обеденным столом, блеск остроумия мисс Голкомб, подшучивавшей над усердием учителя и рвением ученицы, даже кроткое одобрение на лице миссис Вэзи, видящей в мисс Фэрли и во мне идеал молодых людей, потому что мы ей никогда не мешали, – все эти и многие другие пустяки сближали нас в непринужденной домашней обстановке и вели нас обоих к одному безнадежному концу.