При проведении беседы, как правило, затрагиваются более глубокие аспекты жизни ребенка.

В зависимости от целей и содержания исследования может варьироваться мера управляемости беседой со стороны психолога. В полностью управляемой беседе психолог целиком контролирует ее содержание, руководя ответами ребенка и удерживая беседу в рамках необходимой структуры. В неуправляемой беседе, напротив, инициатива полностью переходит на сторону отвечающего, а психолог, начав разговор, далее следует за ребенком в выборе темы обсуждения, поддерживая ход беседы посредством приемов активного слушания: отражения чувств собеседника, рефлексии содержания его сообщений и др. Типичной в этом плане является процедура проведения беседы, реализуемая в рамках недирективного подхода К.Р. Роджерса. [50]Ценность применения этого подхода в работе с детьми обусловлена тем, что в нем отсутствуют недостатки формального подхода к вопросам и ответам, непривычного для маленьких детей, а у школьников вызывающего ассоциации с проверочными учебными процедурами.

При проведении диагностического интервью целесообразно сочетание директивного и недирективного подходов, когда мера управляемости может меняться на разных этапах проведения беседы в зависимости от ее содержания. В частности, директивный подход используется обычно для получения фактической информации о предметах, не требующих от ребенка высокой включенности «Я»: о любимых играх, книгах и т. п.

Использование различных форм вопросов в работе с детьми.Так же, как и при работе со взрослыми, психолог может использовать в работе с детьми открытые и закрытые вопросы. При проведении беседы с детьми в структуру вопроса нередко включается описание каких-либо ситуаций. При этом открытость и закрытость как собственно вопроса, так и описания-стимула могут сочетаться по-разному.

Разные по степени открытости формулировки описания ситуации используются в интервью в зависимости от его целей. Так, если необходимо прояснить достаточно узкий аспект отношений ребенка, целесообразно использовать закрытое структурированное описание ситуации. Если же исследователя интересует более общая характеристика отношений, тогда предпочтительным является менее структурированный подход с открытым описанием, поскольку он предоставляет ребенку больше свободы в выборе наиболее значимых для него и наиболее типичных форм его отношений.

Однако вопросы, которые полностью неструктурированы, открыты с точки зрения компонентов описываемых в них ситуаций, не подходят для работы с детьми дошкольного возраста. Это связано с тем, что маленький ребенок, имея ограниченную ассоциативную способность, нуждается в некоторой опорной структуре, внутри которой он может организовать свое мышление и выстроить ответ. В работе с детьми старше шести лет использование неструктурированных открытых вопросов становится вполне оправданным.

При использовании закрытых вопросов существенно сужается круг возможных ответов. Это особенно важно иметь в виду при работе с легко внушаемыми маленькими детьми. Вместе с тем использование закрытых вопросов может быть полезным приемом, который облегчает ребенку выражение социально не одобряемых установок.

Важным параметром вопроса является мера его непосредственной направленности на интересующий психолога предмет. С этой точки зрения различают прямые, косвенные и проективные вопросы. Прямыевопросы непосредственно направлены на выяснение исследуемого предмета. Открытые прямые вопросы используются, как правило, для получения фактической информации и при изучении простых установок и отношений. Косвенныевопросы используются для изучения эмоциональных реакций и отношений в тех случаях, когда существует опасность внушающего воздействия на ребенка прямого вопроса или когда можно прогнозировать возникновение защитных реакций и искаженных ответов при обсуждении тем, связанных с социально одобряемыми нормами и табу.

Проективныевопросы в большой мере маскируют преследуемую психологом цель. При этом ребенка просят не сообщить о своих переживаниях, а проинтерпретировать чувства и предсказать действия гипотетического ребенка. Обычно в вопросах этого типа конкретная ситуация используется для выявления общих установок отвечающего. В работе с детьми проективные вопросы часто предъявляются с помощью кукол и картинок. Применение проективных вопросов основано на предположении, что ребенок, отвечая на такой вопрос, идентифицирует себя с гипотетическим персонажем и выражает собственные переживания и мотивы поступков. В большинстве случаев данное предположение соответствует действительности и валидность проективных вопросов в работе с детьми довольно высока. Однако это справедливо не для всех ситуаций и вопросов, используемых в интервью. В некоторых случаях ребенок может давать ответ, который скорее соответствует культурным нормам его группы, чем его собственным отношениям и чувствам. Иногда ответ ребенка на проективный вопрос может представлять собой смешение фантазий и реальности.

В целом ценность применения проективных вопросов при работе с детьми не подлежит сомнению, поскольку существует множество обстоятельств, при которых не могут быть заданы прямые вопросы, например когда ребенок недостаточно осознает свои чувства и переживания или не может выразить их от первого лица, потому что слишком сильны культурные запреты, и др. В таких случаях наиболее адекватны именно проективные вопросы.

Существуют различные способы формулирования вопросов, позволяющие ребенку выразить то, что в другой ситуации он может считать неприемлемым. Так, В. Михал [51]рекомендует следующие «облегчающие» формулировки:

• ребенку дают понять, что и другие дети могут испытывать или делать то же самое («Некоторые дети думают... А что думаешь ты?», «Всем приходится иногда драться... Ну, а тебе?»);

• допускаются два альтернативных решения, причем указывается на приемлемость каждого из них («Если твой брат нашалит, ты накажешь его сам или расскажешь об этом маме?», «Вы с учительницей понимаете друг друга или у тебя с ней бывают недоразумения?»);

• выбирается формулировка, которая смягчает неприемлемость ответа (в предыдущем примере вместо «расскажешь об этом маме» можно сказать: «...проследишь за тем, чтобы мама об этом тоже узнала»);

• неблагоприятная действительность принимается как нечто обычное, само собой разумеющееся, чтобы ребенок не был вынужден отрицать свое неправильное поведение. Вопрос при этом формулируется так, чтобы в нем содержалось предположение именно такого поведения (например, вместо вопроса: «Ты ссоришься с братом?» можно спросить: «Из-за чего вы с братом чаще всего ссоритесь?»);

• ребенку дают возможность ответить сначала позитивно и лишь после этого задают вопрос, который потребует от него негативных или критических оценок («Что тебе в школе нравится? А что не нравится?»);

• употребление эвфемизмов и перифраз («Они с братом друг друга не понимают», «Он не вернул деньги», «Иногда ночью он не может проснуться сам»);

• вместо собственно вопроса используется комментарий по поводу соответствующего места в рассказе ребенка (например, по ходу рассказа об играх с детьми замечается: «Мальчишки ведь еще и дерутся»). Это выступает своеобразным приглашением к прямому или косвенному сообщению о собственном поведении ребенка;

• при работе с детьми старшего возраста иногда оправдывает себя письменный ответ на некоторые вопросы; детям младшего возраста вопросы может задавать кукла. [52]

Выбор типа вопросов, используемых в интервью, обусловлен различными факторами. Определенные значения могут иметь общие теоретические установки исследователя, содержание изучаемой проблемы и др. Так, при исследовании аспектов жизни ребенка, связанных со строго определенными культурными нормами, более предпочтительны косвенные и проективные вопросы. Однако, если психологу необходимо выяснить, в какой степени эти нормы или табу представлены в сознании ребенка, более уместными будут прямые вопросы.

При исследовании личностных характеристик или межличностных отношений важным аспектом анализа является способ, каким ребенок структурирует свой ответ, отбирает подробности для сообщения, а также последовательность и содержание его ассоциаций. Для такого анализа предпочтительны менее структурированные вопросы и в целом недирективный подход.

Следует обратить внимание на то, что интервью с ребенком или подростком не должно быть жестко ограничено применением какого-либо одного типа вопросов. Форма вопросов может меняться в разные моменты интервью в зависимости от его целей, содержания обсуждаемой проблемы и т. д.

При проведении беседы и интервью с детьми и подростками нередко возникает проблема регистрации данных, обычно в виде дилеммы между использованием магнитофона и письменным фиксированием ответов. По мнению большинства психологов, письменное фиксирование более предпочтительно, так как позволяет сохранить естественность ситуации, меньше отвлекает ребенка, не сковывает его. Конечно, не все высказывания можно записать дословно, однако ключевые моменты в ответах детей требуют точной записи и ее, как правило, удается сделать. Для регистрации невербальных компонентов сообщения (пауз, интонаций, темпа речи и др.), учет которых необходим при интерпретации полученных данных, обычно применяется система сокращений и кодов, которую каждый психолог вырабатывает для себя по мере приобретения практического опыта ведения беседы.

Рассказы детей и подростков могут носить глубоко личный, интимный характер, поэтому в беседе с ними так же, как и в любом другом психологическом исследовании, нужно соблюдать условия конфиденциальности. Если возникает экстренная необходимость сообщить о чем-либо из рассказанного ребенком его родителям и учителям, следует обязательно получить на это согласие ребенка.

Тема 4. Метод эксперимента

4.1. Общая характеристика психологического эксперимента

4.2. Виды психологического эксперимента

4.4. Экспериментальные переменные и способы их контроля

В зависимости от целей и содержания исследования может варьироваться мера управляемости беседой со стороны психолога. В полностью управляемой беседе психолог целиком контролирует ее содержание, руководя ответами ребенка и удерживая беседу в рамках необходимой структуры. В неуправляемой беседе, напротив, инициатива полностью переходит на сторону отвечающего, а психолог, начав разговор, далее следует за ребенком в выборе темы обсуждения, поддерживая ход беседы посредством приемов активного слушания: отражения чувств собеседника, рефлексии содержания его сообщений и др. Типичной в этом плане является процедура проведения беседы, реализуемая в рамках недирективного подхода К.Р. Роджерса. [50]Ценность применения этого подхода в работе с детьми обусловлена тем, что в нем отсутствуют недостатки формального подхода к вопросам и ответам, непривычного для маленьких детей, а у школьников вызывающего ассоциации с проверочными учебными процедурами.

При проведении диагностического интервью целесообразно сочетание директивного и недирективного подходов, когда мера управляемости может меняться на разных этапах проведения беседы в зависимости от ее содержания. В частности, директивный подход используется обычно для получения фактической информации о предметах, не требующих от ребенка высокой включенности «Я»: о любимых играх, книгах и т. п.

Использование различных форм вопросов в работе с детьми.Так же, как и при работе со взрослыми, психолог может использовать в работе с детьми открытые и закрытые вопросы. При проведении беседы с детьми в структуру вопроса нередко включается описание каких-либо ситуаций. При этом открытость и закрытость как собственно вопроса, так и описания-стимула могут сочетаться по-разному.

Разные по степени открытости формулировки описания ситуации используются в интервью в зависимости от его целей. Так, если необходимо прояснить достаточно узкий аспект отношений ребенка, целесообразно использовать закрытое структурированное описание ситуации. Если же исследователя интересует более общая характеристика отношений, тогда предпочтительным является менее структурированный подход с открытым описанием, поскольку он предоставляет ребенку больше свободы в выборе наиболее значимых для него и наиболее типичных форм его отношений.

Однако вопросы, которые полностью неструктурированы, открыты с точки зрения компонентов описываемых в них ситуаций, не подходят для работы с детьми дошкольного возраста. Это связано с тем, что маленький ребенок, имея ограниченную ассоциативную способность, нуждается в некоторой опорной структуре, внутри которой он может организовать свое мышление и выстроить ответ. В работе с детьми старше шести лет использование неструктурированных открытых вопросов становится вполне оправданным.

При использовании закрытых вопросов существенно сужается круг возможных ответов. Это особенно важно иметь в виду при работе с легко внушаемыми маленькими детьми. Вместе с тем использование закрытых вопросов может быть полезным приемом, который облегчает ребенку выражение социально не одобряемых установок.

Важным параметром вопроса является мера его непосредственной направленности на интересующий психолога предмет. С этой точки зрения различают прямые, косвенные и проективные вопросы. Прямыевопросы непосредственно направлены на выяснение исследуемого предмета. Открытые прямые вопросы используются, как правило, для получения фактической информации и при изучении простых установок и отношений. Косвенныевопросы используются для изучения эмоциональных реакций и отношений в тех случаях, когда существует опасность внушающего воздействия на ребенка прямого вопроса или когда можно прогнозировать возникновение защитных реакций и искаженных ответов при обсуждении тем, связанных с социально одобряемыми нормами и табу.

Проективныевопросы в большой мере маскируют преследуемую психологом цель. При этом ребенка просят не сообщить о своих переживаниях, а проинтерпретировать чувства и предсказать действия гипотетического ребенка. Обычно в вопросах этого типа конкретная ситуация используется для выявления общих установок отвечающего. В работе с детьми проективные вопросы часто предъявляются с помощью кукол и картинок. Применение проективных вопросов основано на предположении, что ребенок, отвечая на такой вопрос, идентифицирует себя с гипотетическим персонажем и выражает собственные переживания и мотивы поступков. В большинстве случаев данное предположение соответствует действительности и валидность проективных вопросов в работе с детьми довольно высока. Однако это справедливо не для всех ситуаций и вопросов, используемых в интервью. В некоторых случаях ребенок может давать ответ, который скорее соответствует культурным нормам его группы, чем его собственным отношениям и чувствам. Иногда ответ ребенка на проективный вопрос может представлять собой смешение фантазий и реальности.

В целом ценность применения проективных вопросов при работе с детьми не подлежит сомнению, поскольку существует множество обстоятельств, при которых не могут быть заданы прямые вопросы, например когда ребенок недостаточно осознает свои чувства и переживания или не может выразить их от первого лица, потому что слишком сильны культурные запреты, и др. В таких случаях наиболее адекватны именно проективные вопросы.

Существуют различные способы формулирования вопросов, позволяющие ребенку выразить то, что в другой ситуации он может считать неприемлемым. Так, В. Михал [51]рекомендует следующие «облегчающие» формулировки:

• ребенку дают понять, что и другие дети могут испытывать или делать то же самое («Некоторые дети думают... А что думаешь ты?», «Всем приходится иногда драться... Ну, а тебе?»);

• допускаются два альтернативных решения, причем указывается на приемлемость каждого из них («Если твой брат нашалит, ты накажешь его сам или расскажешь об этом маме?», «Вы с учительницей понимаете друг друга или у тебя с ней бывают недоразумения?»);

• выбирается формулировка, которая смягчает неприемлемость ответа (в предыдущем примере вместо «расскажешь об этом маме» можно сказать: «...проследишь за тем, чтобы мама об этом тоже узнала»);

• неблагоприятная действительность принимается как нечто обычное, само собой разумеющееся, чтобы ребенок не был вынужден отрицать свое неправильное поведение. Вопрос при этом формулируется так, чтобы в нем содержалось предположение именно такого поведения (например, вместо вопроса: «Ты ссоришься с братом?» можно спросить: «Из-за чего вы с братом чаще всего ссоритесь?»);

• ребенку дают возможность ответить сначала позитивно и лишь после этого задают вопрос, который потребует от него негативных или критических оценок («Что тебе в школе нравится? А что не нравится?»);

• употребление эвфемизмов и перифраз («Они с братом друг друга не понимают», «Он не вернул деньги», «Иногда ночью он не может проснуться сам»);

• вместо собственно вопроса используется комментарий по поводу соответствующего места в рассказе ребенка (например, по ходу рассказа об играх с детьми замечается: «Мальчишки ведь еще и дерутся»). Это выступает своеобразным приглашением к прямому или косвенному сообщению о собственном поведении ребенка;

• при работе с детьми старшего возраста иногда оправдывает себя письменный ответ на некоторые вопросы; детям младшего возраста вопросы может задавать кукла. [52]

Выбор типа вопросов, используемых в интервью, обусловлен различными факторами. Определенные значения могут иметь общие теоретические установки исследователя, содержание изучаемой проблемы и др. Так, при исследовании аспектов жизни ребенка, связанных со строго определенными культурными нормами, более предпочтительны косвенные и проективные вопросы. Однако, если психологу необходимо выяснить, в какой степени эти нормы или табу представлены в сознании ребенка, более уместными будут прямые вопросы.

При исследовании личностных характеристик или межличностных отношений важным аспектом анализа является способ, каким ребенок структурирует свой ответ, отбирает подробности для сообщения, а также последовательность и содержание его ассоциаций. Для такого анализа предпочтительны менее структурированные вопросы и в целом недирективный подход.

Следует обратить внимание на то, что интервью с ребенком или подростком не должно быть жестко ограничено применением какого-либо одного типа вопросов. Форма вопросов может меняться в разные моменты интервью в зависимости от его целей, содержания обсуждаемой проблемы и т. д.

При проведении беседы и интервью с детьми и подростками нередко возникает проблема регистрации данных, обычно в виде дилеммы между использованием магнитофона и письменным фиксированием ответов. По мнению большинства психологов, письменное фиксирование более предпочтительно, так как позволяет сохранить естественность ситуации, меньше отвлекает ребенка, не сковывает его. Конечно, не все высказывания можно записать дословно, однако ключевые моменты в ответах детей требуют точной записи и ее, как правило, удается сделать. Для регистрации невербальных компонентов сообщения (пауз, интонаций, темпа речи и др.), учет которых необходим при интерпретации полученных данных, обычно применяется система сокращений и кодов, которую каждый психолог вырабатывает для себя по мере приобретения практического опыта ведения беседы.

Рассказы детей и подростков могут носить глубоко личный, интимный характер, поэтому в беседе с ними так же, как и в любом другом психологическом исследовании, нужно соблюдать условия конфиденциальности. Если возникает экстренная необходимость сообщить о чем-либо из рассказанного ребенком его родителям и учителям, следует обязательно получить на это согласие ребенка.

Тема 4. Метод эксперимента

4.1. Общая характеристика психологического эксперимента

Эксперимент является одним из основных методов научного исследования. В общенаучном плане

экспериментопределяется как особый метод исследования, направленный на проверку научных и прикладных гипотез, требующий строгой логики доказательства и опирающийся на достоверные факты. В эксперименте всегда создается некоторая искусственная (экспериментальная) ситуация, выделяются причины изучаемых явлений, строго контролируются и оцениваются следствия действий этих причин, выясняются связи между исследуемыми явлениями.

Эксперимент как метод психологического исследования соответствует приведенному выше определению, однако имеет некоторую специфику. Многие авторы, как указывает В.Н. Дружинин, [53]в качестве ключевой особенности психологического эксперимента выделяют «субъектность объекта» исследования. Человек как объект познания обладает активностью, сознательностью и тем самым может оказать влияние как на процесс своего изучения, так и на его результат. Поэтому к ситуации эксперимента в психологии предъявляются особые этические требования, а собственно эксперимент может рассматриваться как процесс общения экспериментатора с испытуемым.

Задача психологического эксперимента заключается в том, чтобы сделать внутреннее психическое явление доступным объективному наблюдению. При этом исследуемое явление должно адекватно и однозначно проявляться во внешнем поведении, что достигается за счет целенаправленного контроля условий его возникновения и протекания. С.Л. Рубинштейн писал:

«Основная задача психологического эксперимента заключается в том, чтобы сделать доступными для объективного внешнего наблюдения существенные особенности внутреннего психического процесса. Для этого нужно, варьируя условия протекания внешней деятельности, найти ситуацию, при которой внешнее протекание акта адекватно отражало бы его внутреннее психическое содержание. Задача экспериментального варьирования условий при психологическом эксперименте заключается прежде всего в том, чтобы вскрыть правильность одной-единственной психологической интерпретации действия или поступка, исключив возможность всех остальных». [54]

В.В. Никандров указывает, что достижение главной цели эксперимента – предельно возможной однозначности в понимании связей между явлениями внутренней психической жизни и их внешними проявлениями – достигается благодаря следующим основным характеристикам эксперимента:

1) инициатива экспериментатора в проявлении интересующих его психологических фактов;

2) возможность варьирования условий возникновения и развития психических явлений;

3) строгий контроль и фиксация условий и процесса их протекания;

4) изоляция одних и акцентирование других факторов, обусловливающих изучаемые феномены, которая дает возможность выявления закономерностей их существования;

5) возможность повторения условий эксперимента для многократной проверки получаемых научных данных и их накопления;

6) варьирование условий для количественных оценок выявляемых закономерностей. [55]

Таким образом, психологический эксперимент можно определить как метод, при котором исследователь сам вызывает интересующие его явления и изменяет условия их протекания с целью установить причины возникновения этих явлений и закономерности их развития. Кроме того, получаемые научные факты могут неоднократно воспроизводиться благодаря управляемости и строгому контролю условий, что дает возможность их проверки, а также накопления количественных данных, на основе которых можно судить о типичности или случайности изучаемых явлений.

Эксперимент как метод психологического исследования соответствует приведенному выше определению, однако имеет некоторую специфику. Многие авторы, как указывает В.Н. Дружинин, [53]в качестве ключевой особенности психологического эксперимента выделяют «субъектность объекта» исследования. Человек как объект познания обладает активностью, сознательностью и тем самым может оказать влияние как на процесс своего изучения, так и на его результат. Поэтому к ситуации эксперимента в психологии предъявляются особые этические требования, а собственно эксперимент может рассматриваться как процесс общения экспериментатора с испытуемым.

Задача психологического эксперимента заключается в том, чтобы сделать внутреннее психическое явление доступным объективному наблюдению. При этом исследуемое явление должно адекватно и однозначно проявляться во внешнем поведении, что достигается за счет целенаправленного контроля условий его возникновения и протекания. С.Л. Рубинштейн писал:

«Основная задача психологического эксперимента заключается в том, чтобы сделать доступными для объективного внешнего наблюдения существенные особенности внутреннего психического процесса. Для этого нужно, варьируя условия протекания внешней деятельности, найти ситуацию, при которой внешнее протекание акта адекватно отражало бы его внутреннее психическое содержание. Задача экспериментального варьирования условий при психологическом эксперименте заключается прежде всего в том, чтобы вскрыть правильность одной-единственной психологической интерпретации действия или поступка, исключив возможность всех остальных». [54]

В.В. Никандров указывает, что достижение главной цели эксперимента – предельно возможной однозначности в понимании связей между явлениями внутренней психической жизни и их внешними проявлениями – достигается благодаря следующим основным характеристикам эксперимента:

1) инициатива экспериментатора в проявлении интересующих его психологических фактов;

2) возможность варьирования условий возникновения и развития психических явлений;

3) строгий контроль и фиксация условий и процесса их протекания;

4) изоляция одних и акцентирование других факторов, обусловливающих изучаемые феномены, которая дает возможность выявления закономерностей их существования;

5) возможность повторения условий эксперимента для многократной проверки получаемых научных данных и их накопления;

6) варьирование условий для количественных оценок выявляемых закономерностей. [55]

Таким образом, психологический эксперимент можно определить как метод, при котором исследователь сам вызывает интересующие его явления и изменяет условия их протекания с целью установить причины возникновения этих явлений и закономерности их развития. Кроме того, получаемые научные факты могут неоднократно воспроизводиться благодаря управляемости и строгому контролю условий, что дает возможность их проверки, а также накопления количественных данных, на основе которых можно судить о типичности или случайности изучаемых явлений.

4.2. Виды психологического эксперимента

Эксперименты бывают нескольких видов. В зависимости от

способа организациивыделяют лабораторный, естественный и полевой эксперименты.

Лабораторныйэксперимент проводится в специальных условиях. Исследователь планово и целенаправленно воздействует на объект изучения, чтобы изменить его состояние. Достоинством лабораторного эксперимента можно считать строгий контроль за всеми условиями, а также применение специальной аппаратуры для измерения. Недостатком лабораторного эксперимента является трудность переноса полученных данных на реальные условия. Испытуемый в лабораторном эксперименте всегда осведомлен о своем участии в нем, что может стать причиной мотивационных искажений.

Естественныйэксперимент проводится в реальных условиях. Его достоинство состоит в том, что изучение объекта осуществляется в контексте повседневной жизни, поэтому полученные данные легко переносятся в реальность. Испытуемые не всегда проинформированы о своем участии в эксперименте, поэтому не дают мотивационных искажений. Недостатки – невозможность контроля всех условий, непредвиденные помехи и искажения.

Полевойэксперимент проводится по схеме естественного. При этом возможно использование портативной аппаратуры, позволяющей более точно регистрировать получаемые данные. Испытуемые проинформированы об участии в эксперименте, однако привычная обстановка снижает уровень мотивационных искажений.

В зависимости от цели исследованияразличают поисковый, пилотажный и подтверждающий эксперименты. Поисковыйэксперимент направлен на поиск причинно-следственной связи между явлениями. Он проводится на начальном этапе исследования, позволяет сформулировать гипотезу, выделить независимую, зависимую и побочные переменные (см. 4.4) и определить способы их контроля.

Пилотажныйэксперимент – это пробный эксперимент, первый в серии. Он проводится на небольшой выборке, без строгого контроля переменных. Пилотажный эксперимент позволяет устранить грубые ошибки в формулировке гипотезы, конкретизировать цель, уточнить методику проведения эксперимента.

Подтверждающийэксперимент направлен на установление вида функциональной связи и уточнение количественных отношений между переменными. Проводится на заключительном этапе исследования.

В зависимости от характера влиянияна испытуемого выделяют констатирующий, формирующий и контрольный эксперименты. Констатирующийэксперимент включает в себя измерение состояния объекта (испытуемого или группы испытуемых) до активного воздействия на него, диагностику исходного состояния, установление причинно-следственных связей между явлениями. Целью формирующегоэксперимента является применение способов активного развития или формирования каких-либо свойств у испытуемых. Контрольныйэксперимент – это повторное измерение состояния объекта (испытуемого или группы испытуемых) и сравнение с состоянием до начала формирующего эксперимента, а также с состоянием, в котором находится контрольная группа, не получавшая экспериментального воздействия.

По возможности влиянияэкспериментатора на независимую переменную выделяют спровоцированный эксперимент и эксперимент, на который ссылаются. Спровоцированныйэксперимент – это опыт, в котором экспериментатор сам изменяет независимую переменную, при этом наблюдаемые экспериментатором результаты (виды реакций испытуемого) считаются спровоцированными. П. Фресс называет данный тип эксперимента «классическим». [56]Эксперимент, на который ссылаются, – это опыт, в котором изменения независимой переменной осуществляются без вмешательства экспериментатора. К этому виду психологического эксперимента прибегают тогда, когда независимые переменные оказывают воздействие на испытуемого, значительно растянутое во времени (например, система воспитания и т. п.). Если воздействие на испытуемого может вызвать серьезное негативное физиологическое или психологическое нарушение, то такой эксперимент проводить нельзя. Однако бывают случаи, когда негативное воздействие (например, травма головного мозга) происходит в реальности. Впоследствии такие случаи могут быть обобщены и изучены.

4.3. Структура психологического эксперимента

Главными компонентами любого эксперимента являются:

1) испытуемый (исследуемый субъект или группа);

2) экспериментатор (исследователь);

3) стимуляция (выбранный экспериментатором способ воздействия на испытуемого);

4) ответ испытуемого на стимуляцию (его психическая реакция);

5) условия опыта (дополнительные к стимуляции воздействия, которые могут влиять на реакции испытуемого).

Ответ испытуемого является внешней реакцией, по которой можно судить о протекающих в его внутреннем, субъективном пространстве процессах. Сами эти процессы есть результат воздействия на него стимуляции и условий опыта.

Если ответ (реакцию) испытуемого обозначить символом R, а воздействия на него экспериментальной ситуации (как совокупности воздействий стимуляции и условий опыта) – символом S,то их соотношение можно выразить формулой R= =f (S).То есть реакция есть функция от ситуации. Но эта формула не учитывает активную роль психики, личности человека (P).В действительности реакция человека на ситуацию всегда опосредована психикой, личностью. Таким образом, соотношение между основными элементами эксперимента может быть зафиксировано следующей формулой: R= f(Р, S).

П. Фресс и Ж. Пиаже в зависимости от задач исследования выделяют три классических типа отношений между этими тремя компонентами эксперимента: 1) функциональные отношения; 2) структурные отношения; 3) дифференциальные отношения. [57]

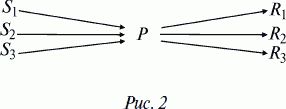

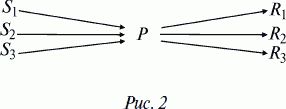

Функциональные отношенияхарактеризуются вариативностью ответов (R) испытуемого (Р) при систематических качественных или количественных изменениях ситуации (S). Графически эти отношения можно представить следующей схемой (рис. 2).

Примеры функциональных отношений, выявленных в экспериментах: изменение ощущений

(R)в зависимости от интенсивности воздействия на органы чувств

(S);объем запоминания

(R)от числа повторений (S); интенсивность эмоционального отклика

(R)на действие различных эмоциогенных факторов

(S);развитие адаптационных процессов

(R)во времени

(S)и т. п.

Примеры функциональных отношений, выявленных в экспериментах: изменение ощущений

(R)в зависимости от интенсивности воздействия на органы чувств

(S);объем запоминания

(R)от числа повторений (S); интенсивность эмоционального отклика

(R)на действие различных эмоциогенных факторов

(S);развитие адаптационных процессов

(R)во времени

(S)и т. п.

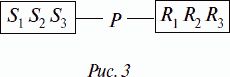

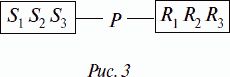

Структурные отношенияраскрываются через систему ответов (R1, R2, Rn) на различные ситуации (Sv S2, Sn).Отношения между отдельными ответами структурируются в систему, отражающую структуру личности (Р). Схематически это выглядит так (рис. 3).

Примеры структурных отношений: система эмоциональных реакций (Rp R2, Rn) на действие стрессоров (SvS2, Sn);эффективность решения (R1, R2,Rn) различных интеллектуальных задач (S1, S2, Sn)и т. п.

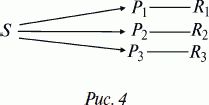

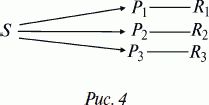

Дифференциальные отношениявыявляются через анализ реакций (R1, R2,Rn) разных испытуемых (P1, P2, Pn)на одну и ту же ситуацию (S).Схема этих отношений такова (рис. 4).

Примеры дифференциальных отношений: разница скорости реакции у разных людей, национальные различия в экспрессивном проявлении эмоций и т. п.

Примеры дифференциальных отношений: разница скорости реакции у разных людей, национальные различия в экспрессивном проявлении эмоций и т. п.

Естественныйэксперимент проводится в реальных условиях. Его достоинство состоит в том, что изучение объекта осуществляется в контексте повседневной жизни, поэтому полученные данные легко переносятся в реальность. Испытуемые не всегда проинформированы о своем участии в эксперименте, поэтому не дают мотивационных искажений. Недостатки – невозможность контроля всех условий, непредвиденные помехи и искажения.

Полевойэксперимент проводится по схеме естественного. При этом возможно использование портативной аппаратуры, позволяющей более точно регистрировать получаемые данные. Испытуемые проинформированы об участии в эксперименте, однако привычная обстановка снижает уровень мотивационных искажений.

В зависимости от цели исследованияразличают поисковый, пилотажный и подтверждающий эксперименты. Поисковыйэксперимент направлен на поиск причинно-следственной связи между явлениями. Он проводится на начальном этапе исследования, позволяет сформулировать гипотезу, выделить независимую, зависимую и побочные переменные (см. 4.4) и определить способы их контроля.

Пилотажныйэксперимент – это пробный эксперимент, первый в серии. Он проводится на небольшой выборке, без строгого контроля переменных. Пилотажный эксперимент позволяет устранить грубые ошибки в формулировке гипотезы, конкретизировать цель, уточнить методику проведения эксперимента.

Подтверждающийэксперимент направлен на установление вида функциональной связи и уточнение количественных отношений между переменными. Проводится на заключительном этапе исследования.

В зависимости от характера влиянияна испытуемого выделяют констатирующий, формирующий и контрольный эксперименты. Констатирующийэксперимент включает в себя измерение состояния объекта (испытуемого или группы испытуемых) до активного воздействия на него, диагностику исходного состояния, установление причинно-следственных связей между явлениями. Целью формирующегоэксперимента является применение способов активного развития или формирования каких-либо свойств у испытуемых. Контрольныйэксперимент – это повторное измерение состояния объекта (испытуемого или группы испытуемых) и сравнение с состоянием до начала формирующего эксперимента, а также с состоянием, в котором находится контрольная группа, не получавшая экспериментального воздействия.

По возможности влиянияэкспериментатора на независимую переменную выделяют спровоцированный эксперимент и эксперимент, на который ссылаются. Спровоцированныйэксперимент – это опыт, в котором экспериментатор сам изменяет независимую переменную, при этом наблюдаемые экспериментатором результаты (виды реакций испытуемого) считаются спровоцированными. П. Фресс называет данный тип эксперимента «классическим». [56]Эксперимент, на который ссылаются, – это опыт, в котором изменения независимой переменной осуществляются без вмешательства экспериментатора. К этому виду психологического эксперимента прибегают тогда, когда независимые переменные оказывают воздействие на испытуемого, значительно растянутое во времени (например, система воспитания и т. п.). Если воздействие на испытуемого может вызвать серьезное негативное физиологическое или психологическое нарушение, то такой эксперимент проводить нельзя. Однако бывают случаи, когда негативное воздействие (например, травма головного мозга) происходит в реальности. Впоследствии такие случаи могут быть обобщены и изучены.

4.3. Структура психологического эксперимента

Главными компонентами любого эксперимента являются:

1) испытуемый (исследуемый субъект или группа);

2) экспериментатор (исследователь);

3) стимуляция (выбранный экспериментатором способ воздействия на испытуемого);

4) ответ испытуемого на стимуляцию (его психическая реакция);

5) условия опыта (дополнительные к стимуляции воздействия, которые могут влиять на реакции испытуемого).

Ответ испытуемого является внешней реакцией, по которой можно судить о протекающих в его внутреннем, субъективном пространстве процессах. Сами эти процессы есть результат воздействия на него стимуляции и условий опыта.

Если ответ (реакцию) испытуемого обозначить символом R, а воздействия на него экспериментальной ситуации (как совокупности воздействий стимуляции и условий опыта) – символом S,то их соотношение можно выразить формулой R= =f (S).То есть реакция есть функция от ситуации. Но эта формула не учитывает активную роль психики, личности человека (P).В действительности реакция человека на ситуацию всегда опосредована психикой, личностью. Таким образом, соотношение между основными элементами эксперимента может быть зафиксировано следующей формулой: R= f(Р, S).

П. Фресс и Ж. Пиаже в зависимости от задач исследования выделяют три классических типа отношений между этими тремя компонентами эксперимента: 1) функциональные отношения; 2) структурные отношения; 3) дифференциальные отношения. [57]

Функциональные отношенияхарактеризуются вариативностью ответов (R) испытуемого (Р) при систематических качественных или количественных изменениях ситуации (S). Графически эти отношения можно представить следующей схемой (рис. 2).

Структурные отношенияраскрываются через систему ответов (R1, R2, Rn) на различные ситуации (Sv S2, Sn).Отношения между отдельными ответами структурируются в систему, отражающую структуру личности (Р). Схематически это выглядит так (рис. 3).

Примеры структурных отношений: система эмоциональных реакций (Rp R2, Rn) на действие стрессоров (SvS2, Sn);эффективность решения (R1, R2,Rn) различных интеллектуальных задач (S1, S2, Sn)и т. п.

Дифференциальные отношениявыявляются через анализ реакций (R1, R2,Rn) разных испытуемых (P1, P2, Pn)на одну и ту же ситуацию (S).Схема этих отношений такова (рис. 4).

4.4. Экспериментальные переменные и способы их контроля

Для уточнения соотношения всех факторов, входящих в эксперимент, введено понятие «переменная». Выделяют три вида переменных: независимые, зависимые и дополнительные.

Независимые переменные.Фактор, изменяемый самим экспериментатором, называется независимой переменной(НП).

В качестве НП в эксперименте могут выступать условия, в которых осуществляется деятельность испытуемого, характеристика заданий, выполнение которых требуется от испытуемого, характеристики самого испытуемого (возрастные, половые, иные различия испытуемых, эмоциональные состояния и другие свойства испытуемого или взаимодействующих с ним людей). Поэтому принято выделять следующие типыНП: ситуационные, инструктивные и персональные.

СитуационныеНП чаще всего не входят в структуру экспериментального задания, выполняемого испытуемым. Тем не менее они оказывают непосредственное воздействие на его деятельность и могут варьироваться экспериментатором. К ситуационным НП относятся различные физические параметры, например освещенность, температура, уровень шума, а также размер помещения, обстановка, размещение аппаратуры и т. п. К социально-психологическим параметрам ситуационных НП может быть отнесено выполнение экспериментального задания в изоляции, в присутствии экспериментатора, внешнего наблюдателя или группы людей. В.Н. Дружинин указывает на особенности общения и взаимодействия испытуемого и экспериментатора как на особую разновидность ситуационных НП. [58]Этому аспекту уделяется большое внимание. В экспериментальной психологии существует отдельное направление, которое называется «психология психологического эксперимента».

ИнструктивныеНП связаны непосредственно с экспериментальным заданием, его качественными и количественными характеристиками, а также способами его выполнения. Инструктивной НП экспериментатор может манипулировать более или менее свободно. Он может варьировать материал задания (например, числовой, словесный или образный), тип ответа испытуемого (например, вербальный или невербальный), шкалу оценивания и т. п. Большие возможности заключаются в способе инструктирования испытуемых, информирования их о цели экспериментального задания. Экспериментатор может изменять средства, которые предлагаются испытуемому для выполнения задания, ставить перед ним препятствия, использовать систему поощрений и наказаний в ходе выполнения задания и т. д.

ПерсональныеНП представляют собой управляемые особенности испытуемого. Обычно в качестве таких особенностей выступают состояния участника эксперимента, которые исследователь может менять, например различные эмоциональные состояния или состояния работоспособности-утомления.

Каждый испытуемый, участвующий в эксперименте, обладает множеством уникальных физических, биологических, психологических, социально-психологических и социальных признаков, которыми экспериментатор управлять не может. В некоторых случаях следует считать эти неуправляемые признаки дополнительными переменными и применять к ним способы контроля, о которых будет рассказано ниже. Однако в дифференциально-психологических исследованиях при применении факторных планов неуправляемые персональные переменные могут выступать в качестве одной из независимых переменных (подробно о факторных планах см. 4.7).

Исследователи различают также разные видынезависимых переменных. В зависимости от шкалы представленияможно выделить качественные и количественные НП. КачественнымНП соответствуют различные градации шкал наименований. Например, эмоциональные состояния испытуемого могут быть представлены состояниями радости, гнева, страха, удивления и т. п. Способы выполнения заданий могут включать наличие или отсутствие подсказок испытуемому.

Независимые переменные.Фактор, изменяемый самим экспериментатором, называется независимой переменной(НП).

В качестве НП в эксперименте могут выступать условия, в которых осуществляется деятельность испытуемого, характеристика заданий, выполнение которых требуется от испытуемого, характеристики самого испытуемого (возрастные, половые, иные различия испытуемых, эмоциональные состояния и другие свойства испытуемого или взаимодействующих с ним людей). Поэтому принято выделять следующие типыНП: ситуационные, инструктивные и персональные.

СитуационныеНП чаще всего не входят в структуру экспериментального задания, выполняемого испытуемым. Тем не менее они оказывают непосредственное воздействие на его деятельность и могут варьироваться экспериментатором. К ситуационным НП относятся различные физические параметры, например освещенность, температура, уровень шума, а также размер помещения, обстановка, размещение аппаратуры и т. п. К социально-психологическим параметрам ситуационных НП может быть отнесено выполнение экспериментального задания в изоляции, в присутствии экспериментатора, внешнего наблюдателя или группы людей. В.Н. Дружинин указывает на особенности общения и взаимодействия испытуемого и экспериментатора как на особую разновидность ситуационных НП. [58]Этому аспекту уделяется большое внимание. В экспериментальной психологии существует отдельное направление, которое называется «психология психологического эксперимента».

ИнструктивныеНП связаны непосредственно с экспериментальным заданием, его качественными и количественными характеристиками, а также способами его выполнения. Инструктивной НП экспериментатор может манипулировать более или менее свободно. Он может варьировать материал задания (например, числовой, словесный или образный), тип ответа испытуемого (например, вербальный или невербальный), шкалу оценивания и т. п. Большие возможности заключаются в способе инструктирования испытуемых, информирования их о цели экспериментального задания. Экспериментатор может изменять средства, которые предлагаются испытуемому для выполнения задания, ставить перед ним препятствия, использовать систему поощрений и наказаний в ходе выполнения задания и т. д.

ПерсональныеНП представляют собой управляемые особенности испытуемого. Обычно в качестве таких особенностей выступают состояния участника эксперимента, которые исследователь может менять, например различные эмоциональные состояния или состояния работоспособности-утомления.

Каждый испытуемый, участвующий в эксперименте, обладает множеством уникальных физических, биологических, психологических, социально-психологических и социальных признаков, которыми экспериментатор управлять не может. В некоторых случаях следует считать эти неуправляемые признаки дополнительными переменными и применять к ним способы контроля, о которых будет рассказано ниже. Однако в дифференциально-психологических исследованиях при применении факторных планов неуправляемые персональные переменные могут выступать в качестве одной из независимых переменных (подробно о факторных планах см. 4.7).

Исследователи различают также разные видынезависимых переменных. В зависимости от шкалы представленияможно выделить качественные и количественные НП. КачественнымНП соответствуют различные градации шкал наименований. Например, эмоциональные состояния испытуемого могут быть представлены состояниями радости, гнева, страха, удивления и т. п. Способы выполнения заданий могут включать наличие или отсутствие подсказок испытуемому.