Страница:

Едва он переступил порог знакомой хатки под камышовой крышей, как сразу заметил неладное. Старый моряк притворился, будто не замечает его. Он сидел за столом, усердно ковыряя проволочкой в трубке. Роман Петрович напомнил о себе — кашлянул. Аким Семенович поднял широкое морщинистое лицо и проворчал:

— Стоишь над душой!..

Опасения Романа Петровича усилились. Он знал, что, если Аким Семенович отвечает неохотно, значит, новости скверные.

— Письмо получил? — спросил Роман Петрович.

— «Письмо, письмо»! — рассердился старик. — Наобещали там!.. «Письмо»!

Он запнулся и стал раскуривать люльку, откинув с чубука узорчатую медную крышечку.

Это еще больше встревожило Романа Петровича.

— Я спрашиваю тебя, Аким Семенович, — резко бросил он, — где письмо?

Старик занялся своей трубкой еще усерднее. Густые клубы дыма окутали его морщинистое лицо.

— Что случилось с женщиной? — Голос Романа Петровича звучал беспокойно. — Скажешь ты или нет?

— Умерла, вот что! — выпалил Аким Семенович. И добавил тише: — Еще два месяца назад.

— Умерла?!

Всего ожидал Роман Петрович, но только не этого.

— От тифа, — хмуро добавил Аким Семенович. — В неделю сгорела…

Наконец он выпустил из зубов свою трубку. Разогнал рукой окутавшие его клубы табачного дыма.

— Вот… — Он протянул Роману Петровичу на громадной, заскорузлой ладони маленькое серебряное кольцо. — Просили передать парнишке. Мать оставила. Когда ее выносили из камеры в санитарный околоток, она очнулась и передала. Сказала — сыну оставляет.

Роман Петрович растерянно взял кольцо, не зная, что с ним делать. Колечко было старое. Края его стерлись настолько, что стали острыми.

Аким Семенович поднял дымящуюся трубку и, держа ее на отлете, медленно произнес:

— Уж теперь, Роман, не оставляй мальца. Раз взялся, приберег… так сохрани. Вывези его из города прочь.

— «Вывези»! — бросил в сердцах Роман Петрович. — Легко сказать — вывези. Знал бы ты, что за характер у хлопца! Видел же ты его в Общественном собрании?

— А у нас-то что… характеров нету? У нас…

Роман Петрович не дослушал его. Со злостью запустил он кольцо в угол хаты и повернулся к выходу.

— Стой!

Аким Семенович поднялся за столом — огромный, тяжелый, грозный — и строго показал пальцем в угол:

— Не швыряй. Это тебе не безделка — память замученной матери! Что она еще могла оставить сыну? В тюрьме-то! Ты должен передать мальчонке кольцо. Не сейчас, так после. Мальчонку-то мать… ласкала. Кольцо на руке было. Малец узнает его. Беречь будет. Память!

Роман Петрович отыскал взглядом блестевшее у стены колечко, быстро поднял его и вышел из хаты.

Аким Семенович яростно курил. Серые облака едкого махорочного дыма заполнили хатку.

ПРОЩАНЬЕ

ПРОВАЛ

ВСТРЕТИЛИСЬ

— Стоишь над душой!..

Опасения Романа Петровича усилились. Он знал, что, если Аким Семенович отвечает неохотно, значит, новости скверные.

— Письмо получил? — спросил Роман Петрович.

— «Письмо, письмо»! — рассердился старик. — Наобещали там!.. «Письмо»!

Он запнулся и стал раскуривать люльку, откинув с чубука узорчатую медную крышечку.

Это еще больше встревожило Романа Петровича.

— Я спрашиваю тебя, Аким Семенович, — резко бросил он, — где письмо?

Старик занялся своей трубкой еще усерднее. Густые клубы дыма окутали его морщинистое лицо.

— Что случилось с женщиной? — Голос Романа Петровича звучал беспокойно. — Скажешь ты или нет?

— Умерла, вот что! — выпалил Аким Семенович. И добавил тише: — Еще два месяца назад.

— Умерла?!

Всего ожидал Роман Петрович, но только не этого.

— От тифа, — хмуро добавил Аким Семенович. — В неделю сгорела…

Наконец он выпустил из зубов свою трубку. Разогнал рукой окутавшие его клубы табачного дыма.

— Вот… — Он протянул Роману Петровичу на громадной, заскорузлой ладони маленькое серебряное кольцо. — Просили передать парнишке. Мать оставила. Когда ее выносили из камеры в санитарный околоток, она очнулась и передала. Сказала — сыну оставляет.

Роман Петрович растерянно взял кольцо, не зная, что с ним делать. Колечко было старое. Края его стерлись настолько, что стали острыми.

Аким Семенович поднял дымящуюся трубку и, держа ее на отлете, медленно произнес:

— Уж теперь, Роман, не оставляй мальца. Раз взялся, приберег… так сохрани. Вывези его из города прочь.

— «Вывези»! — бросил в сердцах Роман Петрович. — Легко сказать — вывези. Знал бы ты, что за характер у хлопца! Видел же ты его в Общественном собрании?

— А у нас-то что… характеров нету? У нас…

Роман Петрович не дослушал его. Со злостью запустил он кольцо в угол хаты и повернулся к выходу.

— Стой!

Аким Семенович поднялся за столом — огромный, тяжелый, грозный — и строго показал пальцем в угол:

— Не швыряй. Это тебе не безделка — память замученной матери! Что она еще могла оставить сыну? В тюрьме-то! Ты должен передать мальчонке кольцо. Не сейчас, так после. Мальчонку-то мать… ласкала. Кольцо на руке было. Малец узнает его. Беречь будет. Память!

Роман Петрович отыскал взглядом блестевшее у стены колечко, быстро поднял его и вышел из хаты.

Аким Семенович яростно курил. Серые облака едкого махорочного дыма заполнили хатку.

ПРОЩАНЬЕ

После работы Роман Петрович прошел к стоянке рыбачьих лодок.

На взморье было тихо. Ясное, до боли в глазах, небо сливалось на горизонте с ослепительно блестящим неподвижным морем. В тишине оглушительно громко звучали скрипучие голоса чаек.

Шаланда Христи Ставранаки отличалась от остальных широкой, крепкой кормой и сильно приподнятым острым носом. Сидела она на воде плотно, как сытая гусыня. Шаланда пропахла рыбой, смолой и особым крепким запахом Азовского моря. На носу было выведено яркой киноварью: «Кефаль», хотя сама шаланда ничем не походила на эту стройную серебристую рыбку.

Еще вчера было решено: собираться у шаланды поодиночке. И сейчас Роман Петрович присматривал, как подойти вечером к стоянке, чтобы не сбиться в темноте с пути. Из города лучше всего было идти напрямик, минуя дорогу через рыбачий поселок.

Все было подготовлено к отъезду. Лишь одно беспокоило Романа Петровича: Гринька. Хлопчик спросит: где письмо? Дать ему кольцо? Об этом нечего и думать. Он сразу догадается, что с матерью что-то произошло. Еще надумает отомстить контрразведчикам за гибель матери.

Занятый своими размышлениями, Роман Петрович не заметил, как вошел в город. Машинально шагал он по улице, пока не наткнулся на ларек с красной, похожей на помидоры хурмой.

— Яваш, яваш! [3]— закричал торговец-перс с сухим, коричневым лицом и выкрашенными в красный цвет бородой и ногтями.

Обеими руками оттолкнул он Романа Петровича от лотка и нагнулся за скатившимися на пыльную мостовую сочными плодами.

Роман Петрович осмотрелся. Рядом с лотком он увидел вывеску харчевни «Париж». Роман Петрович толкнул дверь харчевни и, войдя, уселся за пустой столик.

К нему подошел хозяин — черный, усатый и мрачный, с крючковатым, цепким носом. Молча принял он заказ, скрылся за стойкой и спустя минуту поставил на стол стакан вина, прикрытый от мух желтым блюдцем.

Не спеша потягивая кислое, вяжущее рот вино, Роман Петрович посматривал в окно. По-прежнему сверкало под солнцем море. Над ним белыми лоскутами парили чайки. Все напоминало о скорой разлуке. И нельзя было пойти домой, провести последний час с Гринькой. О чем стали бы они говорить? Только о письме, которого нет и не будет.

…Соборный колокол пробил семь часов, когда Роман Петрович вернулся домой.

Гринька сидел возле окна, безразлично глядя в сад.

— Досадная штука вышла, дружище! — сказал Роман Петрович, стараясь опередить его вопрос и держаться непринужденно. — Письмо принесут только к лодке.

— Кто принесет? — настороженно спросил Гринька.

— Человек, с которым ты поедешь в Советскую Россию.

Гринька ничего не ответил. Он сидел напряженно выпрямившись и строго смотрел в глаза Роману Петровичу.

— Ну вот!.. — Роман Петрович смущенно потрепал его по плечу. — Теперь скоро.

Гринька медленно поднялся со стула.

— Я пойду на шаланду, — сказал он, упрямо пригнув голову, — в море пойду… куда хочешь, но если не будет письма… не поеду никуда. Силком не увезете. Я не маленький. Вырвусь. В воду прыгну, а не поеду.

— Будет тебе весть от матери! — Роман Петрович пытался строгостью прикрыть свое смущение. — Будет!

А Гринька быстро, спеша закончить свою мысль, добавил:

— Я и сам сумею повидать мамку. Если не на воле, так хоть в тюрьме.

Острое беспокойство, не оставлявшее Романа Петровича с утра, охватило его еще сильнее. Мальчуган явно задумал что-то. Но что? Как он будет вести себя, когда придет время садиться в шаланду? Ведь рано или поздно, но узнает он, что обещанного письма нет.

Анастасия Григорьевна вошла в комнату своей неслышной поступью. Незаметно показала Роману Петровичу глазами на дверь. Роман Петрович вышел из комнаты. В сенях он подождал «мамашу».

— Шебаршит малец! — шепнула она и оглянулась на плотно прикрытую дверь. — Весь день какой-то чудной ходит, думает. Не знаю, право, как и быть с ним. Может, оставить его? Пускай поживет со мной. Не объест.

— А если он узнает, что мать его умерла в тюрьме от тифа?

— Умерла?

«Мамаша» испуганно отступила от Романа Петровича.

— Тогда что будет? — жестко спросил Роман Петрович.

— Что ж… — Анастасия Григорьевна вытерла глаза уголком белой косынки и коротко ответила: — Вези.

Помолчала и грустно добавила:

— Такая, видно, судьба…

Чью судьбу она имела в виду — Гринькину, Гринькиной матери или свою, — Роман Петрович так и не понял.

Из пятидесяти восьми лет жизни Анастасии Григорьевны почти сорок ушло на заботы о детях. Нужды нет, что старший сын погиб бородатым ополченцем. — для матери он по-прежнему оставался Васей. Быстроглазый, бойкий Гринька с новой громадной силой поднял в старой женщине живучее материнское чувство. Забота о чистой рубашке, беспокойство за перестоявший в печи обед, мелкие хозяйские хлопоты всколыхнули старое. Лохматый, колючий мальчишка стремительно ворвался в жизнь, стал нужен и дорог.

Роман Петрович понял это и стал говорить об отъезде Гриньки суховато, тоном человека, не допускающего и мысли об отмене принятого решения.

Анастасия Григорьевна сурово соглашалась с ним. Давалось это нелегко. Снова сбежались к уголкам ее губ острые морщинки.

…Солнце опустилось за курчавые сады. Под деревьями стало темно. Роман Петрович вышел с Гринькой из дому. Анастасия Григорьевна проводила их до калитки.

— Прощай, Гриня! — сказала она и положила свою большую руку на голову потупившегося мальчика. — Может, еще свидимся…

Гринька вздохнул, хотел ответить… И вдруг он схватил ее ладонь обеими руками и прижался к ней щекой. Потом отвернулся и быстро зашагал за Романом Петровичем, стараясь не оглядываться.

Анастасия Григорьевна облокотилась на забор, глядя, как уходит Гринька из ее маленького домика.

Закатное солнце вызолотило вершины деревьев и крыши. Улица, поросшая редкой травкой, казалась сегодня особенно ухабистой. Роман Петрович и Гринька несли корзины, в которых под помидорами были спрятаны мешочки с медикаментами.

Улица подходила к концу. Уже видна была памятная обоим акация с отпиленным суком. Вот и забор, за которым Роман Петрович нашел Гриньку…

На углу Гринька не выдержал, оглянулся.

«Мамаша» все еще стояла у забора и смотрела вслед уходящим.

На взморье было тихо. Ясное, до боли в глазах, небо сливалось на горизонте с ослепительно блестящим неподвижным морем. В тишине оглушительно громко звучали скрипучие голоса чаек.

Шаланда Христи Ставранаки отличалась от остальных широкой, крепкой кормой и сильно приподнятым острым носом. Сидела она на воде плотно, как сытая гусыня. Шаланда пропахла рыбой, смолой и особым крепким запахом Азовского моря. На носу было выведено яркой киноварью: «Кефаль», хотя сама шаланда ничем не походила на эту стройную серебристую рыбку.

Еще вчера было решено: собираться у шаланды поодиночке. И сейчас Роман Петрович присматривал, как подойти вечером к стоянке, чтобы не сбиться в темноте с пути. Из города лучше всего было идти напрямик, минуя дорогу через рыбачий поселок.

Все было подготовлено к отъезду. Лишь одно беспокоило Романа Петровича: Гринька. Хлопчик спросит: где письмо? Дать ему кольцо? Об этом нечего и думать. Он сразу догадается, что с матерью что-то произошло. Еще надумает отомстить контрразведчикам за гибель матери.

Занятый своими размышлениями, Роман Петрович не заметил, как вошел в город. Машинально шагал он по улице, пока не наткнулся на ларек с красной, похожей на помидоры хурмой.

— Яваш, яваш! [3]— закричал торговец-перс с сухим, коричневым лицом и выкрашенными в красный цвет бородой и ногтями.

Обеими руками оттолкнул он Романа Петровича от лотка и нагнулся за скатившимися на пыльную мостовую сочными плодами.

Роман Петрович осмотрелся. Рядом с лотком он увидел вывеску харчевни «Париж». Роман Петрович толкнул дверь харчевни и, войдя, уселся за пустой столик.

К нему подошел хозяин — черный, усатый и мрачный, с крючковатым, цепким носом. Молча принял он заказ, скрылся за стойкой и спустя минуту поставил на стол стакан вина, прикрытый от мух желтым блюдцем.

Не спеша потягивая кислое, вяжущее рот вино, Роман Петрович посматривал в окно. По-прежнему сверкало под солнцем море. Над ним белыми лоскутами парили чайки. Все напоминало о скорой разлуке. И нельзя было пойти домой, провести последний час с Гринькой. О чем стали бы они говорить? Только о письме, которого нет и не будет.

…Соборный колокол пробил семь часов, когда Роман Петрович вернулся домой.

Гринька сидел возле окна, безразлично глядя в сад.

— Досадная штука вышла, дружище! — сказал Роман Петрович, стараясь опередить его вопрос и держаться непринужденно. — Письмо принесут только к лодке.

— Кто принесет? — настороженно спросил Гринька.

— Человек, с которым ты поедешь в Советскую Россию.

Гринька ничего не ответил. Он сидел напряженно выпрямившись и строго смотрел в глаза Роману Петровичу.

— Ну вот!.. — Роман Петрович смущенно потрепал его по плечу. — Теперь скоро.

Гринька медленно поднялся со стула.

— Я пойду на шаланду, — сказал он, упрямо пригнув голову, — в море пойду… куда хочешь, но если не будет письма… не поеду никуда. Силком не увезете. Я не маленький. Вырвусь. В воду прыгну, а не поеду.

— Будет тебе весть от матери! — Роман Петрович пытался строгостью прикрыть свое смущение. — Будет!

А Гринька быстро, спеша закончить свою мысль, добавил:

— Я и сам сумею повидать мамку. Если не на воле, так хоть в тюрьме.

Острое беспокойство, не оставлявшее Романа Петровича с утра, охватило его еще сильнее. Мальчуган явно задумал что-то. Но что? Как он будет вести себя, когда придет время садиться в шаланду? Ведь рано или поздно, но узнает он, что обещанного письма нет.

Анастасия Григорьевна вошла в комнату своей неслышной поступью. Незаметно показала Роману Петровичу глазами на дверь. Роман Петрович вышел из комнаты. В сенях он подождал «мамашу».

— Шебаршит малец! — шепнула она и оглянулась на плотно прикрытую дверь. — Весь день какой-то чудной ходит, думает. Не знаю, право, как и быть с ним. Может, оставить его? Пускай поживет со мной. Не объест.

— А если он узнает, что мать его умерла в тюрьме от тифа?

— Умерла?

«Мамаша» испуганно отступила от Романа Петровича.

— Тогда что будет? — жестко спросил Роман Петрович.

— Что ж… — Анастасия Григорьевна вытерла глаза уголком белой косынки и коротко ответила: — Вези.

Помолчала и грустно добавила:

— Такая, видно, судьба…

Чью судьбу она имела в виду — Гринькину, Гринькиной матери или свою, — Роман Петрович так и не понял.

Из пятидесяти восьми лет жизни Анастасии Григорьевны почти сорок ушло на заботы о детях. Нужды нет, что старший сын погиб бородатым ополченцем. — для матери он по-прежнему оставался Васей. Быстроглазый, бойкий Гринька с новой громадной силой поднял в старой женщине живучее материнское чувство. Забота о чистой рубашке, беспокойство за перестоявший в печи обед, мелкие хозяйские хлопоты всколыхнули старое. Лохматый, колючий мальчишка стремительно ворвался в жизнь, стал нужен и дорог.

Роман Петрович понял это и стал говорить об отъезде Гриньки суховато, тоном человека, не допускающего и мысли об отмене принятого решения.

Анастасия Григорьевна сурово соглашалась с ним. Давалось это нелегко. Снова сбежались к уголкам ее губ острые морщинки.

…Солнце опустилось за курчавые сады. Под деревьями стало темно. Роман Петрович вышел с Гринькой из дому. Анастасия Григорьевна проводила их до калитки.

— Прощай, Гриня! — сказала она и положила свою большую руку на голову потупившегося мальчика. — Может, еще свидимся…

Гринька вздохнул, хотел ответить… И вдруг он схватил ее ладонь обеими руками и прижался к ней щекой. Потом отвернулся и быстро зашагал за Романом Петровичем, стараясь не оглядываться.

Анастасия Григорьевна облокотилась на забор, глядя, как уходит Гринька из ее маленького домика.

Закатное солнце вызолотило вершины деревьев и крыши. Улица, поросшая редкой травкой, казалась сегодня особенно ухабистой. Роман Петрович и Гринька несли корзины, в которых под помидорами были спрятаны мешочки с медикаментами.

Улица подходила к концу. Уже видна была памятная обоим акация с отпиленным суком. Вот и забор, за которым Роман Петрович нашел Гриньку…

На углу Гринька не выдержал, оглянулся.

«Мамаша» все еще стояла у забора и смотрела вслед уходящим.

ПРОВАЛ

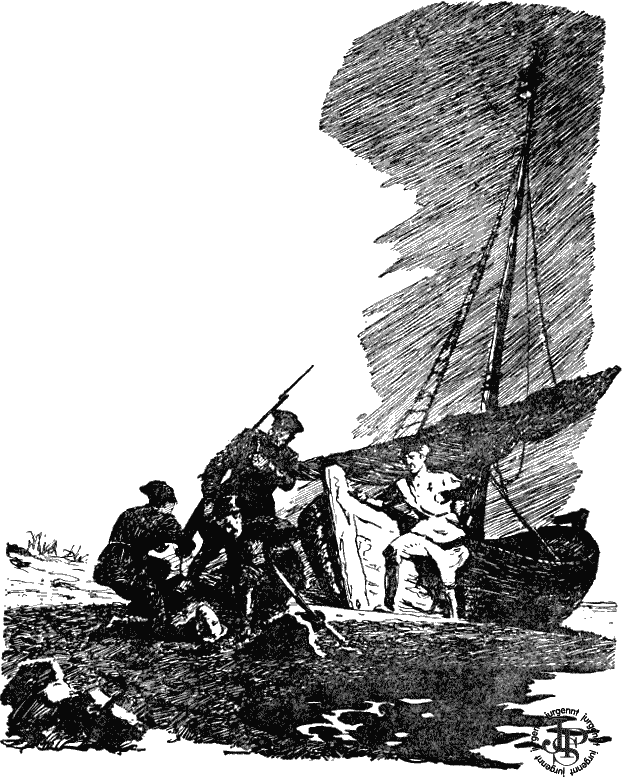

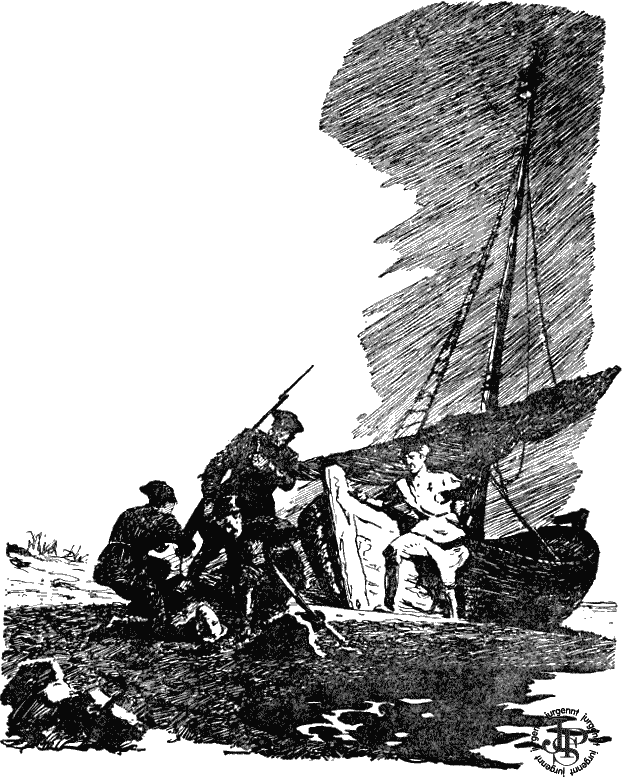

Они вышли на дорогу, ведущую к морю. До стоянки шаланды было еще далеко. Над морем, там, где недавно скрылось солнце, пылало огромное багровое зарево — предвестник ветреной погоды.

Скоро Роман Петрович свернул с пыльной дороги и повел Гриньку по кукурузному полю. Двигались они медленно, осторожно ступая меж торчащими из земли кукурузными пеньками. По сторонам часто виднелись бахчи. Можно было нарваться на хозяина поля, вооруженного двустволкой, заряженной крупной солью, а то и дробью.

Поля кончились у сырого овражка. Дальше пошел густой кустарник. Пробираться стало труднее. Корявые ветки хлестали по лицу и плечам, цеплялись за дужки корзин…

Когда Роман Петрович с Гринькой выбрались к взморью, закатное зарево погасло. С берега надвигался стремительный южный вечер — теплый, темный, звездный. Лишь на высоких и редких перистых облачках задержались нежные розовые блики. А уже через все небо громадным серебряным поясом перекинулся Млечный Путь. Тысячи и тысячи звезд, неподвижных и мерцающих, нависли над землей и морем. Размеренно и глухо бились о берег волны. Отступая, вода сердито шипела и громко шуршала мелкими камешками.

Неподалеку от шаланды Христи Ставранаки Роман Петрович еще днем приметил три крупных серых валуна. Между ними он устроился с Гринькой и стал ждать.

Лежали они неподвижно, наблюдая, как вспыхивают в воздухе и медленно плывут жуки-светляки, порой теряясь среди ярких звезд. Сперва робко, а затем все смелее и громче зазвенели цикады. Скоро эти звуки слились в негромкий мелодичный хор, в который неприятно врезался далекий сдавленный вопль, шакала…

Гринька толкнул Романа Петровича в бок:

— Слушай!

Роман Петрович насторожился, но ничего, кроме однообразного шума моря да звона цикад, не услышал.

Маленькая крепкая рука сжала его локоть:

— Идут!

Роман Петрович приподнял голову — так кажется, что лучше слышишь в темноте. Но как ни напрягал он слух, ничего напоминающего шаги человека не уловил. Лишь редкие всплески волн да легкий шум ветерка в кустах.

А Гринька привалился к его плечу и, жарко дыша в ухо, шепнул:

— Слышишь?

Гринька не был трусом. Многие ночи, проведенные им в темноте и одиночестве, научили его разбираться в мельчайших шорохах. Понимая это, Роман Петрович замер, стараясь не скрипнуть галькой, на которой они лежали.

Густо ударил соборный колокол. Раз! Два! Три!.. А когда замер его последний, восьмой удар, кругом еще громче заверещали цикады, заглушая уже и глухие удары волн о берег, и шипение отступающей воды, и шорох ветра в кустах…

Неподалеку скрипнула под ногами галька. Кто-то шел к шаланде.

Роман Петрович приподнялся, стараясь в темноте узнать малознакомую фигуру Сергея. Христя должен был захватить с собой парус и воду, а потом собирался подойти к шаланде на маленькой гребной лодке. Человек подошел к шаланде. Остановился. Роман Петрович решил подползти поближе и убедиться, что возле нее действительно Сергей, а не кто-либо из рыбаков, иногда проверявших свои лодки. Подполье приучило его к осторожности. Да и настойчивость Гриньки, что-то слышавшего, обеспокоила.

Не успел он отползти от укрывавших его валунов, как в стороне, из темных кустов, послышался негромкий резкий голос:

— Руки вверх!

Окрик был настолько неожидан, что Роман Петрович, не размышляя, прижался всем телом к теплой еще гальке. И тут же он услышал знакомый голос — окающий, округлый:

— Что такое?

— Не валяйте дурака, — все так же негромко ответил первый. — Вы пойманы, опознаны и сидите на прицеле десяти винтовок.

Роман Петрович отполз обратно, за камни, и положил руку на спину Гриньки. Мальчуган дрожал.

— Я протестую! — громко сказал Сергей, очевидно рассчитывая предупредить своих об опасности. — Кто вам дал право?..

— Молчать! — прошипели в кустах. Расплывающийся круг света от фонарика выхватил из темноты Сергея.

К нему подошел офицер-контрразведчик. За ним, с винтовками наперевес, — несколько солдат.

— Я хочу выяснить наконец… — по-прежнему громко начал Сергей. Договорить ему не дали. Роман Петрович услышал глухой удар, тяжелое дыхание, придушенные выкрики и грубые угрозы.

Теперь Роман Петрович понял, почему упорствовал Гринька, утверждая, что слышит шаги. Сейчас Гринька дрожал, но не от страха: на его глазах в лапы контрразведчиков попал человек вместе с письмом матери. Гринька уже не думал ни о провале поездки, ни о возможном аресте. Письмо! Оно было так близко и вместе с тем недоступно, уходило от него вместе с человеком, которого тащат связанным в кусты.

Контрразведчики с Сергеем скрылись в темноте.

Снова все притихло, кроме шума волн и трескотни цикад.

Сколько прошло времени? Минута? Десять? А быть может, и час? Никто не смог бы ответить. Слишком велико было напряжение.

С моря донесся слабый всплеск. Еще раз… Совсем, казалось, близко взвизгнуло весло в уключине. И сразу же из кустов послышался отчаянный крик Сергея.

Крик перешел в глухое мычанье.

Но и этого было достаточно. С моря ответил голос Христи Ставранаки:

— Э-эй! Наза-ад! Э-эй!.. — Христя кричал громко, постепенно удаляясь от берега. — Э-эй!.. Засада-а!..

На берегу послышалась громкая брань.

По взбешенному, полному ярости голосу Роман Петрович узнал офицера. Рука невольно потянулась к браунингу, спрятанному в подкладке рукава. И остановилась.

«А кто сообщит нашим о провале? — подумал он. — Лежи, Роман! Влипни в камень. Сам окаменей, а товарищей предупреди…» От кустов отделилась группа людей. На фоне звездного неба четко выделялись их черные силуэты. Впереди — Сергей. За ним — офицер. Позади — несколько солдат с винтовками наперевес.

— Чего вы от меня хотите? — спросил Сергей.

— Прежде чем задавать вопросы, — холодно произнес офицер, — потрудитесь ответить, что привело вас сюда.

— Вышел пройтись, подышать свежим воздухом.

— Нам известно все: место назначения, ваши спутники и даже то, что спрятано в этой шаланде.

— Не выдумывайте. Ничего я не прятал и никуда не собираюсь.

— Быть может, вы не знаете Христю Ставранаки? — насмешливо спросил офицер.

— И даже имени такого не слыхали?

— Нет.

Голос Сергея звучал уверенно. Он понял, что офицер не знает ни кого он задержал, ни тех, кто собирались у шаланды, иначе он не стал бы запугивать задержанного, а сразу отвел бы его в тюрьму. Контрразведчик хотел дождаться других пассажиров шаланды, если они придут. А куда направлялась шаланда, догадаться было нетрудно. Все знали, что связь с плавнями коммунисты поддерживали морем. Но… контрразведчик назвал Христю Ставранаки. Значит, он все же что-то знает!

— Нам нужен ваш партийный билет, явки и пароль, — сухо потребовал офицер.

— Какой партийный билет? — развел руками Сергей и подумал: «Так и есть! Контрразведчик знает очень немного. Прощупывает меня. Партийный билет, явки и пароль они требуют у любого задержанного. Топорная, грубая работа».

— Если вы будете запираться, — все так же ровно, не повышая голоса, продолжал офицер, — я не ручаюсь, что с вами по пути в тюрьму не произойдет несчастный случай.

— Я же вам русским языком сказал… — начал Сергей.

— Семенчук! — перебил его офицер. — Ко мне!

Один из солдат выступил вперед.

— Подойди поближе. Опусти винтовку. Ниже. Приставь ее к колену арестованного. Так. Если он сойдет с места хоть на шаг, стреляй. Без предупреждения. Понял?

— Так точно! — гаркнул солдат.

— Господин путешественник! — Офицер снова обернулся к задержанному. — Настоятельно советую вам подумать о своем поведении. Малейшее неточное движение, и вы останетесь без ноги.

Сергей молчал.

— Надеюсь, вы понимаете, что в темноте возможны всякие случайности. Скажем… нечаянный толчок. Вы сойдете с места, а солдат…

— Вы хотите сознательно искалечить меня? — перебил его Сергей. — Убить?

— Такие действия называются одинаково во всех карательных ведомствах мира: убит при попытке к бегству.

— Господин!..

— Даю минуту на размышление. Если через минуту…

Контрразведчик запнулся. Кто-то шел по берегу, насвистывая уличную песенку.

Рука Романа Петровича потянулась к Гриньке… и нащупала камень. Мальчика рядом не было. Это он шел прямо на замершую в ожидании группу.

Сергей замычал, схваченный сильными руками солдат.

Мальчишка метнулся в кусты и там нарвался на тускло отсвечивающую полоску штыка. Рядом грохнул предупредительный выстрел. Копоткая вспышка осветила пригнувшегося Гриньку. Ветерок донес к Роману Петровичу сладковатый запах пороховой гари.

— Брать живым! — крикнул офицер. — Живым брать!

Два солдата уже волокли кричащего Гриньку. Он вопил во все горло, отчаянно упирался, пробовал сесть на землю.

Солдаты подняли его и понесли, не выпуская из рук винтовок.

— Собрать людей! — приказал офицер. Резкая трель свистка вызвала притаившихся в темноте солдат. Медленно разгораясь, тускло светил фонарь «летучая мышь». В большой желтый круг света попали: Гринька, связанный Сергей, офицер, несколько солдат и высокий нос шаланды.

— Дяденька! — взмолился Гринька. — Я не буду! Ну ей-богу же не буду-у!

Офицер широко расставил ноги в мягких козловых ноговицах и пристально всматривался в Гриньку:

— Из молодых, да ранний!

— Ой, никогда больше… никогда не бу-ду-у!

— Что не будешь?

— А ничего не буду-у!

Неожиданно офицер схватил мальчугана обеими руками за плечи и рывком притянул его к себе:

— Зачем ты шел сюда? Говори! Правду!

— Не буду-у! — сипло тянул Гринька.

— Скажи, зачем ты шел сюда, и я сейчас же отпущу тебя на все четыре стороны.

— Ночева-ать.

— На шаланде?

— Ага-а!

— И давно ты ночуешь здесь?

— Третью но-очь!

— Прекрасно! Прошлой ночью сюда пришли люди и спрятали на шаланде документы, бумаги. Понимаешь?

На этот раз контрразведчику удалось обмануть мальчугана. Гринька принял его выдумку о бумагах за правду. «Так или иначе, — думал он, — а надо, чтобы меня арестовали и в тюрьму увезли. Может, там мамку увижу…»

— Если ты найдешь документы, — продолжал офицер, заметив замешательство Гриньки, — я отпущу тебя сейчас же. Отпущу и дам кое-что.

Гринька, думая о «бумагах», перестал хныкать и спросил:

— А если найду… чего дашь?

— Что ты хочешь?

— Дашь?.. — Гринька задумался. — Дашь колокольчик? [4]

— Дам, — щедро пообещал офицер. — Ищи!

Гринька поднялся на шаланду. Сунулся в корму. Искал он там довольно долго, раздумывая, как ему быть. Потом приподнял рыбину.

— Долго ты будешь там копаться? — прикрикнул офицер.

Не отвечая ему, Гринька полез на мачту.

За ним скользнул вверх луч карманного электрофонарика.

Мальчуган поднимался все выше, добрался до сигнального фонаря. Принялся раскручивать ржавую, скрипучую проволоку, прикреплявшую фонарь к флагштоку. Снял фонарь. Широко размахнулся и забросил его в море.

— Ой! — крикнул он. — Обронил!

— Снять его! — приказал офицер.

— Ой, дяденька-а!.. — затянул наверху Гринька.

Солдаты взялись за шаланду. Легкое суденышко качнулось. Заскрипела под днищем галька. Мачта наклонялась все ниже, вместе с мальчишкой, голосившим во всю мочь:

— Не буду! Ой, не буду больше-е!..

Два солдата скинули сапоги, рубахи и ныряли в темной воде, стараясь нащупать заброшенный Гринькой фонарь.

Скрежеща по голышам железными шинами, подкатила тачанка. Гриньку связали. В рот ему сунули подобранную в шаланде грязную тряпку, скверно пахнущую лежалой рыбой. Один из солдат легко поднял связанного мальчишку и положил его в кузов.

— Построиться! — подал команду офицер. Крепкие кони не стояли на месте. Они рыли копытами гальку, высекая мелкие белые искры.

— Оцепить тачанку! — приказал офицер. Медленно двинулась тачанка, окруженная солдатами с винтовками наперевес. Двигались молча. В темноте слышен был лишь скрип колес, шорох тяжелых шагов да нетерпеливое фырканье коней, сдерживаемых сильной рукой ездового. А яркие южные звезды спокойно отсвечивали на стволах винтовок.

Пробираться в темноте через кусты было тяжело. Пришлось припрятать корзины в колючем терновнике, а самому поспешить к Акиму Семеновичу. Надо было спешно предупредить товарищей о провале. И опять, как несколько дней назад, в ушах у него настойчиво звучала задорная боевая песенка Гриньки.

За минувшие дни Роман Петрович успел привязаться к смелому мальчонке, оценить его горячее сердце. Особенно его трогала любовь Гриньки к матери, толкавшая мальчонку на отважные поступки. Так любить мог только хлопчик с хорошей, искренней душой. Роману Петровичу казалось, что именно он-то и виноват в случившемся. Кто настаивал на том, чтобы Гриньку вывезли из города? Кто остановил «мамашу», когда она пожелала оставить хлопчика у себя? Что сказать ей? Как объяснить то, что произошло на взморье? Как ни объясняй, легче не станет.

Приближаясь к знакомой камышовой крыше, Роман Петрович, сам того не замечая, несколько замедлил шаг. Он старался не думать ни о Гриньке, ни о «мамаше». Сейчас надо было предупредить товарищей о провале Сергея и выяснить, случайной была облава на взморье или контрразведчики пронюхали о поездке.

…Аким Семенович дремал за столом, не выпуская из зубов своей люльки. Стук двери разбудил его. Медленно приподнял он старчески припухшие веки. И сразу его будто встряхнул кто. По внешнему виду Романа Петровича, по его изорванной в кустах косоворотке старый моряк понял: произошло что-то неладное. Взгляд его будто подгонял Романа Петровича: «Что случилось? Не тяни. Говори сразу».

Но Роман Петрович остановился, чувствуя, что не может произнести ни слова. Из-за широкой спины Акима Семеновича поднялась Анастасия Григорьевна. «Мамаша» ждала здесь вестей с моря. И она первая поняла: плохие вести.

Скоро Роман Петрович свернул с пыльной дороги и повел Гриньку по кукурузному полю. Двигались они медленно, осторожно ступая меж торчащими из земли кукурузными пеньками. По сторонам часто виднелись бахчи. Можно было нарваться на хозяина поля, вооруженного двустволкой, заряженной крупной солью, а то и дробью.

Поля кончились у сырого овражка. Дальше пошел густой кустарник. Пробираться стало труднее. Корявые ветки хлестали по лицу и плечам, цеплялись за дужки корзин…

Когда Роман Петрович с Гринькой выбрались к взморью, закатное зарево погасло. С берега надвигался стремительный южный вечер — теплый, темный, звездный. Лишь на высоких и редких перистых облачках задержались нежные розовые блики. А уже через все небо громадным серебряным поясом перекинулся Млечный Путь. Тысячи и тысячи звезд, неподвижных и мерцающих, нависли над землей и морем. Размеренно и глухо бились о берег волны. Отступая, вода сердито шипела и громко шуршала мелкими камешками.

Неподалеку от шаланды Христи Ставранаки Роман Петрович еще днем приметил три крупных серых валуна. Между ними он устроился с Гринькой и стал ждать.

Лежали они неподвижно, наблюдая, как вспыхивают в воздухе и медленно плывут жуки-светляки, порой теряясь среди ярких звезд. Сперва робко, а затем все смелее и громче зазвенели цикады. Скоро эти звуки слились в негромкий мелодичный хор, в который неприятно врезался далекий сдавленный вопль, шакала…

Гринька толкнул Романа Петровича в бок:

— Слушай!

Роман Петрович насторожился, но ничего, кроме однообразного шума моря да звона цикад, не услышал.

Маленькая крепкая рука сжала его локоть:

— Идут!

Роман Петрович приподнял голову — так кажется, что лучше слышишь в темноте. Но как ни напрягал он слух, ничего напоминающего шаги человека не уловил. Лишь редкие всплески волн да легкий шум ветерка в кустах.

А Гринька привалился к его плечу и, жарко дыша в ухо, шепнул:

— Слышишь?

Гринька не был трусом. Многие ночи, проведенные им в темноте и одиночестве, научили его разбираться в мельчайших шорохах. Понимая это, Роман Петрович замер, стараясь не скрипнуть галькой, на которой они лежали.

Густо ударил соборный колокол. Раз! Два! Три!.. А когда замер его последний, восьмой удар, кругом еще громче заверещали цикады, заглушая уже и глухие удары волн о берег, и шипение отступающей воды, и шорох ветра в кустах…

Неподалеку скрипнула под ногами галька. Кто-то шел к шаланде.

Роман Петрович приподнялся, стараясь в темноте узнать малознакомую фигуру Сергея. Христя должен был захватить с собой парус и воду, а потом собирался подойти к шаланде на маленькой гребной лодке. Человек подошел к шаланде. Остановился. Роман Петрович решил подползти поближе и убедиться, что возле нее действительно Сергей, а не кто-либо из рыбаков, иногда проверявших свои лодки. Подполье приучило его к осторожности. Да и настойчивость Гриньки, что-то слышавшего, обеспокоила.

Не успел он отползти от укрывавших его валунов, как в стороне, из темных кустов, послышался негромкий резкий голос:

— Руки вверх!

Окрик был настолько неожидан, что Роман Петрович, не размышляя, прижался всем телом к теплой еще гальке. И тут же он услышал знакомый голос — окающий, округлый:

— Что такое?

— Не валяйте дурака, — все так же негромко ответил первый. — Вы пойманы, опознаны и сидите на прицеле десяти винтовок.

Роман Петрович отполз обратно, за камни, и положил руку на спину Гриньки. Мальчуган дрожал.

— Я протестую! — громко сказал Сергей, очевидно рассчитывая предупредить своих об опасности. — Кто вам дал право?..

— Молчать! — прошипели в кустах. Расплывающийся круг света от фонарика выхватил из темноты Сергея.

К нему подошел офицер-контрразведчик. За ним, с винтовками наперевес, — несколько солдат.

— Я хочу выяснить наконец… — по-прежнему громко начал Сергей. Договорить ему не дали. Роман Петрович услышал глухой удар, тяжелое дыхание, придушенные выкрики и грубые угрозы.

Теперь Роман Петрович понял, почему упорствовал Гринька, утверждая, что слышит шаги. Сейчас Гринька дрожал, но не от страха: на его глазах в лапы контрразведчиков попал человек вместе с письмом матери. Гринька уже не думал ни о провале поездки, ни о возможном аресте. Письмо! Оно было так близко и вместе с тем недоступно, уходило от него вместе с человеком, которого тащат связанным в кусты.

Контрразведчики с Сергеем скрылись в темноте.

Снова все притихло, кроме шума волн и трескотни цикад.

Сколько прошло времени? Минута? Десять? А быть может, и час? Никто не смог бы ответить. Слишком велико было напряжение.

С моря донесся слабый всплеск. Еще раз… Совсем, казалось, близко взвизгнуло весло в уключине. И сразу же из кустов послышался отчаянный крик Сергея.

Крик перешел в глухое мычанье.

Но и этого было достаточно. С моря ответил голос Христи Ставранаки:

— Э-эй! Наза-ад! Э-эй!.. — Христя кричал громко, постепенно удаляясь от берега. — Э-эй!.. Засада-а!..

На берегу послышалась громкая брань.

По взбешенному, полному ярости голосу Роман Петрович узнал офицера. Рука невольно потянулась к браунингу, спрятанному в подкладке рукава. И остановилась.

«А кто сообщит нашим о провале? — подумал он. — Лежи, Роман! Влипни в камень. Сам окаменей, а товарищей предупреди…» От кустов отделилась группа людей. На фоне звездного неба четко выделялись их черные силуэты. Впереди — Сергей. За ним — офицер. Позади — несколько солдат с винтовками наперевес.

— Чего вы от меня хотите? — спросил Сергей.

— Прежде чем задавать вопросы, — холодно произнес офицер, — потрудитесь ответить, что привело вас сюда.

— Вышел пройтись, подышать свежим воздухом.

— Нам известно все: место назначения, ваши спутники и даже то, что спрятано в этой шаланде.

— Не выдумывайте. Ничего я не прятал и никуда не собираюсь.

— Быть может, вы не знаете Христю Ставранаки? — насмешливо спросил офицер.

— И даже имени такого не слыхали?

— Нет.

Голос Сергея звучал уверенно. Он понял, что офицер не знает ни кого он задержал, ни тех, кто собирались у шаланды, иначе он не стал бы запугивать задержанного, а сразу отвел бы его в тюрьму. Контрразведчик хотел дождаться других пассажиров шаланды, если они придут. А куда направлялась шаланда, догадаться было нетрудно. Все знали, что связь с плавнями коммунисты поддерживали морем. Но… контрразведчик назвал Христю Ставранаки. Значит, он все же что-то знает!

— Нам нужен ваш партийный билет, явки и пароль, — сухо потребовал офицер.

— Какой партийный билет? — развел руками Сергей и подумал: «Так и есть! Контрразведчик знает очень немного. Прощупывает меня. Партийный билет, явки и пароль они требуют у любого задержанного. Топорная, грубая работа».

— Если вы будете запираться, — все так же ровно, не повышая голоса, продолжал офицер, — я не ручаюсь, что с вами по пути в тюрьму не произойдет несчастный случай.

— Я же вам русским языком сказал… — начал Сергей.

— Семенчук! — перебил его офицер. — Ко мне!

Один из солдат выступил вперед.

— Подойди поближе. Опусти винтовку. Ниже. Приставь ее к колену арестованного. Так. Если он сойдет с места хоть на шаг, стреляй. Без предупреждения. Понял?

— Так точно! — гаркнул солдат.

— Господин путешественник! — Офицер снова обернулся к задержанному. — Настоятельно советую вам подумать о своем поведении. Малейшее неточное движение, и вы останетесь без ноги.

Сергей молчал.

— Надеюсь, вы понимаете, что в темноте возможны всякие случайности. Скажем… нечаянный толчок. Вы сойдете с места, а солдат…

— Вы хотите сознательно искалечить меня? — перебил его Сергей. — Убить?

— Такие действия называются одинаково во всех карательных ведомствах мира: убит при попытке к бегству.

— Господин!..

— Даю минуту на размышление. Если через минуту…

Контрразведчик запнулся. Кто-то шел по берегу, насвистывая уличную песенку.

Рука Романа Петровича потянулась к Гриньке… и нащупала камень. Мальчика рядом не было. Это он шел прямо на замершую в ожидании группу.

Сергей замычал, схваченный сильными руками солдат.

Мальчишка метнулся в кусты и там нарвался на тускло отсвечивающую полоску штыка. Рядом грохнул предупредительный выстрел. Копоткая вспышка осветила пригнувшегося Гриньку. Ветерок донес к Роману Петровичу сладковатый запах пороховой гари.

— Брать живым! — крикнул офицер. — Живым брать!

Два солдата уже волокли кричащего Гриньку. Он вопил во все горло, отчаянно упирался, пробовал сесть на землю.

Солдаты подняли его и понесли, не выпуская из рук винтовок.

— Собрать людей! — приказал офицер. Резкая трель свистка вызвала притаившихся в темноте солдат. Медленно разгораясь, тускло светил фонарь «летучая мышь». В большой желтый круг света попали: Гринька, связанный Сергей, офицер, несколько солдат и высокий нос шаланды.

— Дяденька! — взмолился Гринька. — Я не буду! Ну ей-богу же не буду-у!

Офицер широко расставил ноги в мягких козловых ноговицах и пристально всматривался в Гриньку:

— Из молодых, да ранний!

— Ой, никогда больше… никогда не бу-ду-у!

— Что не будешь?

— А ничего не буду-у!

Неожиданно офицер схватил мальчугана обеими руками за плечи и рывком притянул его к себе:

— Зачем ты шел сюда? Говори! Правду!

— Не буду-у! — сипло тянул Гринька.

— Скажи, зачем ты шел сюда, и я сейчас же отпущу тебя на все четыре стороны.

— Ночева-ать.

— На шаланде?

— Ага-а!

— И давно ты ночуешь здесь?

— Третью но-очь!

— Прекрасно! Прошлой ночью сюда пришли люди и спрятали на шаланде документы, бумаги. Понимаешь?

На этот раз контрразведчику удалось обмануть мальчугана. Гринька принял его выдумку о бумагах за правду. «Так или иначе, — думал он, — а надо, чтобы меня арестовали и в тюрьму увезли. Может, там мамку увижу…»

— Если ты найдешь документы, — продолжал офицер, заметив замешательство Гриньки, — я отпущу тебя сейчас же. Отпущу и дам кое-что.

Гринька, думая о «бумагах», перестал хныкать и спросил:

— А если найду… чего дашь?

— Что ты хочешь?

— Дашь?.. — Гринька задумался. — Дашь колокольчик? [4]

— Дам, — щедро пообещал офицер. — Ищи!

Гринька поднялся на шаланду. Сунулся в корму. Искал он там довольно долго, раздумывая, как ему быть. Потом приподнял рыбину.

— Долго ты будешь там копаться? — прикрикнул офицер.

Не отвечая ему, Гринька полез на мачту.

За ним скользнул вверх луч карманного электрофонарика.

Мальчуган поднимался все выше, добрался до сигнального фонаря. Принялся раскручивать ржавую, скрипучую проволоку, прикреплявшую фонарь к флагштоку. Снял фонарь. Широко размахнулся и забросил его в море.

— Ой! — крикнул он. — Обронил!

— Снять его! — приказал офицер.

— Ой, дяденька-а!.. — затянул наверху Гринька.

Солдаты взялись за шаланду. Легкое суденышко качнулось. Заскрипела под днищем галька. Мачта наклонялась все ниже, вместе с мальчишкой, голосившим во всю мочь:

— Не буду! Ой, не буду больше-е!..

Два солдата скинули сапоги, рубахи и ныряли в темной воде, стараясь нащупать заброшенный Гринькой фонарь.

Скрежеща по голышам железными шинами, подкатила тачанка. Гриньку связали. В рот ему сунули подобранную в шаланде грязную тряпку, скверно пахнущую лежалой рыбой. Один из солдат легко поднял связанного мальчишку и положил его в кузов.

— Построиться! — подал команду офицер. Крепкие кони не стояли на месте. Они рыли копытами гальку, высекая мелкие белые искры.

— Оцепить тачанку! — приказал офицер. Медленно двинулась тачанка, окруженная солдатами с винтовками наперевес. Двигались молча. В темноте слышен был лишь скрип колес, шорох тяжелых шагов да нетерпеливое фырканье коней, сдерживаемых сильной рукой ездового. А яркие южные звезды спокойно отсвечивали на стволах винтовок.

* * *

…Едва затих шум, Роман Петрович подхватил обе корзины и быстро направился к городу.Пробираться в темноте через кусты было тяжело. Пришлось припрятать корзины в колючем терновнике, а самому поспешить к Акиму Семеновичу. Надо было спешно предупредить товарищей о провале. И опять, как несколько дней назад, в ушах у него настойчиво звучала задорная боевая песенка Гриньки.

За минувшие дни Роман Петрович успел привязаться к смелому мальчонке, оценить его горячее сердце. Особенно его трогала любовь Гриньки к матери, толкавшая мальчонку на отважные поступки. Так любить мог только хлопчик с хорошей, искренней душой. Роману Петровичу казалось, что именно он-то и виноват в случившемся. Кто настаивал на том, чтобы Гриньку вывезли из города? Кто остановил «мамашу», когда она пожелала оставить хлопчика у себя? Что сказать ей? Как объяснить то, что произошло на взморье? Как ни объясняй, легче не станет.

Приближаясь к знакомой камышовой крыше, Роман Петрович, сам того не замечая, несколько замедлил шаг. Он старался не думать ни о Гриньке, ни о «мамаше». Сейчас надо было предупредить товарищей о провале Сергея и выяснить, случайной была облава на взморье или контрразведчики пронюхали о поездке.

…Аким Семенович дремал за столом, не выпуская из зубов своей люльки. Стук двери разбудил его. Медленно приподнял он старчески припухшие веки. И сразу его будто встряхнул кто. По внешнему виду Романа Петровича, по его изорванной в кустах косоворотке старый моряк понял: произошло что-то неладное. Взгляд его будто подгонял Романа Петровича: «Что случилось? Не тяни. Говори сразу».

Но Роман Петрович остановился, чувствуя, что не может произнести ни слова. Из-за широкой спины Акима Семеновича поднялась Анастасия Григорьевна. «Мамаша» ждала здесь вестей с моря. И она первая поняла: плохие вести.

ВСТРЕТИЛИСЬ

Лежа в кузове тряской тачанки, стиснутый пахнущими дегтем грубыми сапогами конвоиров, Гринька притих. В глухом стуке колес ему все время чудилось одно и то же слово:

«Арестант! Арестант! Арестант!»

Тачанка загрохотала по мощенному булыжником шоссе. Голова Гриньки подскакивала на дне кузова. Тряска и толчки мешали думать о возможной встрече с матерью. Хотелось лишь одного: поскорее выбраться из-под солдатских сапог. Только раз Гриньке удалось приподнять голову. Он увидел нависшие над шоссе черные кроны деревьев и вдалеке несколько желтых прямоугольников окон.

…Тачанка остановилась. Завизжали железные петли. Колеса загрохотали под сводчатыми воротами с грязной, местами облупившейся штукатуркой.

Гриньку сняли с тачанки. Грубые руки освободили его от веревок. Вонючая тряпка вывалилась изо рта еще дорогой, от тряски. Развязанный мальчуган еле стоял. Затекшие руки и ноги стали непослушны и тяжелы.

Один из конвоиров повел Гриньку вдоль длинного кирпичного строения. Когда-то здесь помещались склады. Контрразведка превратила старые, добротно выстроенные купеческие склады в тюрьму.

Гринька шел, озираясь по сторонам. Так вот какая тюрьма!

Его вели узким мощеным двором, между низким кирпичным зданием и высокой дощатой стеной. На здании еще сохранились старые надписи: «Езда шагом», «За курение расчет». Оконца, пробитые почти под крышей бывшего склада, были так малы, что их даже не прикрыли решетками. В такое оконце не пролез бы и ребенок. Увидеть же изнутри здания можно было лишь застреху да узкую полоску неба. Проход освещали большие керосиновые фонари, укрепленные на железных крюках, вделанных в кирпичные стены. Возле них стояли часовые с винтовками.

Гриньке не удалось осмотреть двор как следует. Сильная рука конвоира завернула его в двустворчатую дверь. Неширокой лестницей поднялись они на второй этаж и остановились в пустынной комнате, освещенной большой электрической лампочкой.

— Садись! — приказал конвоир.

Гринька чинно опустился на единственную скамью.

Солдат-конвоир неприязненно покосился на него, достал из-за голенища короткую трубку с потемневшим медным колечком и принялся набивать ее махоркой.

«Арестант! Арестант! Арестант!»

Тачанка загрохотала по мощенному булыжником шоссе. Голова Гриньки подскакивала на дне кузова. Тряска и толчки мешали думать о возможной встрече с матерью. Хотелось лишь одного: поскорее выбраться из-под солдатских сапог. Только раз Гриньке удалось приподнять голову. Он увидел нависшие над шоссе черные кроны деревьев и вдалеке несколько желтых прямоугольников окон.

…Тачанка остановилась. Завизжали железные петли. Колеса загрохотали под сводчатыми воротами с грязной, местами облупившейся штукатуркой.

Гриньку сняли с тачанки. Грубые руки освободили его от веревок. Вонючая тряпка вывалилась изо рта еще дорогой, от тряски. Развязанный мальчуган еле стоял. Затекшие руки и ноги стали непослушны и тяжелы.

Один из конвоиров повел Гриньку вдоль длинного кирпичного строения. Когда-то здесь помещались склады. Контрразведка превратила старые, добротно выстроенные купеческие склады в тюрьму.

Гринька шел, озираясь по сторонам. Так вот какая тюрьма!

Его вели узким мощеным двором, между низким кирпичным зданием и высокой дощатой стеной. На здании еще сохранились старые надписи: «Езда шагом», «За курение расчет». Оконца, пробитые почти под крышей бывшего склада, были так малы, что их даже не прикрыли решетками. В такое оконце не пролез бы и ребенок. Увидеть же изнутри здания можно было лишь застреху да узкую полоску неба. Проход освещали большие керосиновые фонари, укрепленные на железных крюках, вделанных в кирпичные стены. Возле них стояли часовые с винтовками.

Гриньке не удалось осмотреть двор как следует. Сильная рука конвоира завернула его в двустворчатую дверь. Неширокой лестницей поднялись они на второй этаж и остановились в пустынной комнате, освещенной большой электрической лампочкой.

— Садись! — приказал конвоир.

Гринька чинно опустился на единственную скамью.

Солдат-конвоир неприязненно покосился на него, достал из-за голенища короткую трубку с потемневшим медным колечком и принялся набивать ее махоркой.