Страница:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- Следующая »

- Последняя >>

Г. Кубанский

Гринька — «Красный мститель»

НЕОБЫЧАЙНОЕ ЗНАКОМСТВО

Базарный день подходил к концу. Длинные ряды мажар [1]с отпряженными конями сильно поредели. Немного оставалось на них лоснящихся арбузов, душистых узорчатых дынь и помидоров. Редкие покупатели неторопливо бродили по затихающему привозу.

Опустевшая улица, по которой далеко — к самому взморью — тянулся привоз, стала широкой и бесконечно длинной. Ослепительно белели под августовским солнцем саманные хаты. Стремительный степной ветерок, словно обрадовавшись простору, стлался низко, по самой земле, сметая пыль и соломинки под колеса мажар и к дощатым заборам. А то вдруг высоко взмахнет он густой пыльной завесой и бросит ее наземь, разобьет на маленькие, бойко вертящиеся вихорьки.

А сам помчится дальше, погонит по широкой улице пыльные волны.

Все больше мажар оставалось на попечении мальчишек. Гордо восседали казачата на солнцепеке. В черных бешметах, туго перехваченных узкими сыромятными поясками с серебряным набором, в смушковых кубанках, надвинутых на самые брови, они грозно поглядывали на прохожих.

Жизнь базара перешла с привоза в торговые ряды. Там станичники шли густой толпой. Отцы семей — важные бородатые казаки — спешили в хозяйственные и кожевенные лавки. Женщины постарше заполнили мануфактурный ряд. Молодые шумно толпились возле галантерейных лотков. Свисавшие с навесов разноцветные ленты, кружева и горящие на солнце мониста привлекали девчат, хотя на любой из них было столько бус, что с каждым ее шагом слышалось тяжелое, густое бряканье.

Галантерейный ряд растянулся почти по всему базару. Последние лотки его стояли у переезда через полотно железной дороги. Дальше уже шли добротно сколоченные будки кожевников.

На переезде, у черно-белого полосатого шлагбаума, сидел на столбике чумазый оборванный мальчишка.

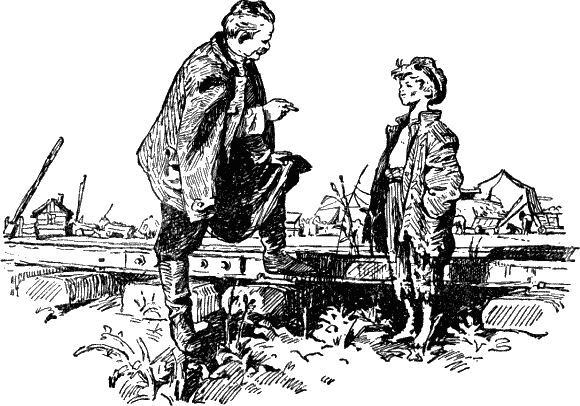

Не успел Роман Петрович поравняться со шлагбаумом, как беспризорник соскочил со столбика и окликнул его:

— Дяденька!

Роман Петрович откинул полу рабочего фартука и сунул руку в карман за кошельком.

— Не надо мне денег, — остановил его мальчишка. — Отойдем в сторону. Дело есть.

Роман Петрович присмотрелся к пареньку. Лицо его было в копоти и лоснилось, запыленные космы жестко торчали во все стороны из-под большой фуражки, вылинявшей, без козырька, с четким следом ополченческого креста. Быть может, поэтому влажный, яркий рот мальчугана и серые чистые глаза казались чужими на его чумазом лице.

— Дело? — переспросил Роман Петрович. — Какое же у тебя ко мне дело?

— Пойдем! — шепнул мальчуган и показал глазами в сторону. — Потолкуем.

— Пойдем…

Они свернули с переезда на железнодорожную насыпь, поросшую иссохшей, жесткой травой. Мальчуган остановился. Внимательно осмотрел он фартук Романа Петровича и спросил:

— Ты, дядь, рабочий?

— Рабочий.

Паренек еще раз взглянул на фартук, испещренный разноцветными пятнами:

— Маляр?

— А ты что, — усмехнулся Роман Петрович, — собрался собственный дом красить?

Мальчишка не смутился. Все так же деловито огляделся он по сторонам. Поблизости никого не было.

— Скажи… — Он придвинулся к Роману Петровичу почти вплотную и дрогнувшим голосом спросил: — Скажи, где теперь большевики?

Роман Петрович опешил. Если бы оборвыш действительно сказал, что ему требуется выкрасить собственный дом, то он, пожалуй, удивил бы его не больше, чем вопросом о большевиках.

— Зачем они тебе? — спросил Роман Петрович, стараясь выиграть время и обдумать, как держать себя.

Паренек понял, что собеседник его уклоняется от ответа.

— Ты, дядь, не бойся меня, — быстро зашептал он. — Не бойся. Я парень хороший. Свой парень! — И он стукнул себя в оголенную загорелую грудь грязным кулаком.

Услышав, что бояться нечего, Роман Петрович чуть не засмеялся. Ростом мальчишка был ему немного выше пояса. В дыры серых обтрепанных брюк проглядывало смуглое тело. Рваный офицерский френч с большими накладными карманами и наполовину подрезанными рукавами свисал до колен.

Роман Петрович сдержал себя, не засмеялся.

— Большевики, малец, далеко сейчас, — ответил он серьезно. — Где-то за Ростовом.

— Насчет Ростова любой знает, — махнул рукой мальчуган. — Ты мне про здешних скажи. Где они?

— Про здешних? — переспросил Роман Петрович. Настойчивость оборванца уже не нравилась ему. — Ничего, малец, не могу тебе сказать. Я даже не слышал, есть ли в городе большевики.

— Ты не слышал, зато я… — Беспризорник оборвал фразу и выжидающе посматривал на собеседника.

— Слышал, что ли?

— Слышал.

— Где?

— В Общественном собрании.

— Ты? — Роман Петрович осмотрел собеседника от босых, почти черных ног до громадной измятой фуражки. — В Общественном собрании?

— Я! — гордо ответил мальчуган. — Сижу и слушаю, как там беляки разговаривают.

— Где ж ты сидел там? — не выдержал Роман Петрович.

— А на заборе. В аккурат против балкона. Беляки курили, а я слушаю… Один говорит: «Теперь здешним большевикам крышка». А другой отвечает: «Генерал Тугаевский не зря приехал сюда. Он еще себя покажет!» А потом как пошли чесать языками! Я такое узнал! — Он зорко взглянул на собеседника, проверяя, какое впечатление произвели его слова. — А потом ихний хор пел. Я этому хору такого рака печеного приготовил! Всю ночь думал. Такое придумал!

— Что же ты придумал такое? — спросил Роман Петрович с самым безразличным видом, хотя, услышав о генерале Тугаевском, он насторожился. Мало ли что мог услышать бойкий беспризорный мальчишка, с утра до ночи бегающий по городу паренек заметил, что собеседник заинтересовался его рассказом, и плутовато подмигнул ему:

— Интересно?

— Расскажи.

— А ты прежде скажи: где теперь большевики? — Мальчуган вдруг сорвался с деловитого тона и как-то очень по-ребячьи произнес: — Я их, дядь, который день ищу.

— Как же ты ищешь?

— А так. Увижу, идет по улице рабочий посурьезнее — я к нему: «Скажи, где тут большевики?» Ну, как и тебе говорю.

— И что же они?

Мальчуган вздохнул:

— Ни черт-ма толку! Кто смеется, а кто и серчает, прочь гонит. А один нашелся чудило, говорит: «Большевики сейчас в подполье». Обдурить захотел.

— Почему же обдурить? — остановил Роман Петрович нахмурившегося паренька. — Если в городе и остались большевики, так только в подполье.

— В подполье? — вспыхнул мальчуган. — Да я сам который уж день в подпольях да сараях ночую, — никого там нету. Одни крысы!

Он круто повернулся, соскочил на откос насыпи и на широко расставленных ногах съехал по сухой, скользкой траве вниз.

Роман Петрович окликнул его, но тот даже не обернулся, юркнул в проход между будками, стоявшими тыльной стороной к полотну железной дороги.

Просьба мальчонки удивила Романа Петровича и встревожила. В городе, где прочно обосновались деникинцы, за одно лишь знакомство с человеком, состоявшим в партии большевиков, можно было сесть за тюремную решетку. И вдруг… бездомный паренек останавливает прохожего в людном месте и спрашивает, как ему разыскать большевиков!

Размышляя об этом, Роман Петрович все еще смотрел в сторону будок, за которыми скрылся оборвыш. Кто он и почему ищет большевиков? Не зря же парнишка завел такой разговор!

Скользя по иссохшей траве, Роман Петрович спустился с крутой насыпи и пошел по кожевенному ряду.

Он бродил между будками, увешанными ботинками, туфлями и громадными рыбацкими сапогами. Останавливался у прилавков, на которых были разложены подошвы, стельки, хром, юфта.

Внимание его привлекла кучка людей. Роман Петрович подошел к ним и увидел, что они обступили его недавнего собеседника.

Мальчуган поднял руки над головой и, звучно щелкая зажатыми в пальцах гладкими бараньими ребрышками, собирал публику. Потом он опустил руки, деловито осмотрел обступивших его людей и звонко прокричал:

— Граждане дорогие! Дяденьки и тетеньки! Братишки и сестрицы! Не жалости жду я вашей, а уважения к моему таланту и голому сиротству. С малолетства остался я без отца; без матери, сиротою безродным и никому не нужным. Не знаю я ни материнской ласки, ни отцовского уважения. И пропасть бы мне в пучине жизненной, если б не открылся во мне счастье-талант бесценный. И теперь только он, талант мой, кормит меня и поит, одевает и обувает…

Многие слушатели улыбались, глядя на худую, тонкую шею и рваный френч певца. Видно было, что «талант» кормил и одевал его обладателя очень неважно.

Не обращая внимания на улыбки и шутки, оборванец кашлянул в кулак и запел, ловко прищелкивая костяшками о колено:

Хлеборобы и солдаты, торговцы-разносчики и ремесленники внимательно вслушивались в слова наивной и злой песенки. Она высмеивала порядки, при которых даже безобидного серого котенка Ваську заставили воевать неизвестно за что. Кое-кто из слушателей испробовал на себе унтерские кулаки и понимал, о чем идет речь в песенке.

Котенок Васька —

Зелены глазки,

Любил на теплой печке спать.

Его поймали,

Винтовку дали,

На фронт послали воевать.

Усы обрили

И глаз подбили.

Теперь не

Васька он — солдат…

Беспризорник закончил песенку. Широким жестом он сорвал с головы фуражку:

— Граждане! Кто сколько не пожалеет!

В измятую фуражку посыпались монеты.

— Тоже работа! — обернулся к Роману Петровичу немолодой солдат с темным лицом, изрытым глубокими, редкими оспинами. — Кормится!..

— А ну подходи, подходи! — закричал уличный «артист», доставая из-за пазухи листки, исписанные тусклым химическим карандашом. — Кому слова новой песни «Котенок серый»? Бери, хватай!

Торговля шла бойко. Роман Петрович тоже взял грязноватый листок, исписанный неровным почерком.

Уличный певец поднял вверх пустые руки, показывая, что песен у него больше нет. Слушатели уже собрались расходиться, когда в его руках как-то особенно звучно щелкнули костяшки.

Оборвыш наморщил острый, чуть облупившийся носик. Часто и коротко оглядываясь по сторонам, он запел дерзкую, озорную песенку:

Пожилой фельдфебель, грузный, с багровым, одутловатым лицом и пышными, старательно расчесанными усами, решительно расталкивал слушателей, пробиваясь к уличному певцу.

Эй вы, буржуи! Отдайте-ка мильоны,

Теперь наше право и наши законы,

Эй вы, буржуи! Намажьте салом пятки.

Пока еще не поздно — тикайте без оглядки.

Роман Петрович быстро шагнул в сторону и загородил ему путь.

Но мальчишка был зорок. Не успел фельдфебель отодвинуть плечом Романа Петровича, как мальчонка оборвал песенку и скрылся в узком простенке между будками.

Фельдфебель бросился за ним, но будки стояли тут тесно, и он застрял в узком простенке.

Старый служака не успокоился. Придерживая рукой шашку, он припустил бегом вокруг будок.

Фельдфебелю не повезло: на повороте он грузно, всем телом налетел на выходившего из-за будки седого есаула. От толчка дородного фельдфебеля офицер еле устоял на ногах.

— С ума спятил! — крикнул он. — Пьяная м-морда!

— Фулигана ловлю! — впопыхах ответил фельдфебель.

Он хотел было вновь пуститься в погоню, но есаул понял движение фельдфебеля как попытку сбежать от него. А тут еще заметил улыбающиеся лица окружающих и пришел в ярость.

— Стой! — крикнул он.

— Разрешите, вашбродь? — шагнул к нему фельдфебель.

— Как стоишь? — процедил сквозь зубы есаул. — Кто тебе разрешил разговаривать? Два наряда!

— Осмелюсь, вашбродь…

— Не раз-ре-шаю раз-го-ва-ри-вать! — Шея есаула стала пунцовой. — Три наряда!

Лицо фельдфебеля от гнева и стыда налилось кровью:

— Господин есаул!..

— М-молчать! — оборвал его есаул и топнул ногой, обутой в мягкую козловую ноговицу. — Пять суток ареста! Смирно! Кругом! Фельдфебель четко повернулся, щелкнул каблуками. А в спину его ударила злая, издевательская команда:

— На гарнизонную гауптвахту шаго-ом… арш!

Фельдфебель гулко топнул огромным сапогом и двинулся четким шагом старого строевика. На лбу и подбородке у него нависли крупные капли пота. Они скользили по лицу и падали на грубое сукно гимнастерки, украшенной георгиевскими крестами на черно-оранжевых полосатых бантах.

Есаул проводил его злым взглядом и пошел своей дорогой.

Роман Петрович посмотрел вслед офицеру и зашел в простенок между будками. Там стоял рябой солдат в мешковатом английском мундире. За ним виднелся молодой рыбак в грубой холщовой блузе. Оба они недоверчиво покосились на Романа Петровича.

— Что ж, — сказал Роман Петрович, — почитаем новую песенку? — И показал им листок.

Вместо ответа рыбак вытащил из-за пазухи большой костистый кулак и раскрыл его. На мозолистой, в смоляных пятнах ладони лежал такой же, как и у Романа Петровича, смятый листок. На одной стороне его была записана песня, а на другой большими буквами выведено:

Прочитав это не очень-то грамотное обращение, Роман Петрович задумался. Перед его глазами все еще стояло лобастое, живое лицо паренька с выцветшими тонкими бровями и чуть выдающимся вперед задиристым подбородком.ТОВАРИЩИ!

Не верьте буржуям недобитым. Продают они Россию, губят народ ни за что. Осиротят они вас и деток ваших, как осиротили и меня. Отца моего забрали белые в солдаты. Только он понял ихнюю злую душу и убежал до красных. За отца белые забрали мою мать. Пятый месяц живу я на улице, ночую где ни попало, танцую, как говорится, за печенку и жду не дождуся, когда наступит крышка распроклятым белым генералам.

Красный Мститель

Роман Петрович решил разыскать уличного певца. Он обошел базар. Заглянул на пристань. Постоял возле обгорелого дома полицейского участка, где ночевали бездомные ребята…

Поиски были неудачны.

Роман Петрович чувствовал себя несколько виноватым. Разве нельзя было осторожнее расспросить мальчонку, кто он и зачем ему большевики? Да кто знает этих мальчишек! Как с ними разговаривать!

Дома Роман Петрович поделился своими огорчениями с хозяйкой квартиры Анастасией Григорьевной. Она долго расспрашивала о мальчике, и ее темное лицо в прямых, резких морщинах выглядело строго, осуждающе. И это еще больше усиливало у Романа Петровича смутное ощущение своей вины.

Соборный колокол пробил полночь, когда Роман Петрович лег в постель. Он все еще видел наморщенный, облупившийся носик, слышал звонкий, с легкой хрипотцой голос уличного певца:

И никак не удавалось отделаться от мыслей: «Что это за мальчонка? Недолго побегает он на воле со своими песенками».

Эй вы, буржуи! Намажьте салом пятки.

Пока еще не поздно — тикайте без оглядки.

Долго еще ворочался Роман Петрович. Он сердился на себя, и на скрипучую кровать, и на писк под половицами, и на нестерпимо яркий луч луны, прорезавший комнату наискосок — от окна до кровати. Надо было заснуть, чтобы утром встать со свежей головой. Завтра предстояло серьезное испытание.

Третий день уже местная газетка «Рупор Отечества» оповещала город о торжественной встрече представителей «Добровольческой армии и народа». Встречу эту устраивал доверенный человек самого Антона Ивановича Деникина — генерал Тугаевский.

Было это в дни, когда Деникин собирал силы для решительного наступления на Москву. По поручению Деникина генерал Тугаевский объезжал Северный Кавказ, вербуя казаков в Добровольческую армию. Делать это было нелегко. Трудовое казачество Кубани уже начало роптать. «Хватит нас гонять да натравливать, как цепных псов! — говорили казаки. — С турками дрались, с японцами, немцами. Теперь, изволь-ка, со своими дерись, с русскими! А хозяйства наши порушились за войну. Семьи от рук отбились. Господам да офицерам большевики не нравятся? Так нехай же они сами и разбираются с ними. А нам до их споров дела нема». От разговоров казаки переходили к делу. Уже были случаи, когда они самовольно бросали фронт. В одиночку, а то и группами они оставляли свои части и верхами, с оружием тянулись за сотни верст в родные станицы.

Вот почему Тугаевский ездил из станицы в станицу, собирал казаков и уговаривал их «постоять за единую, неделимую Россию». На днях ему удалось убедить ближайшие станицы помочь Деникину. Старики обещали ему выставить на фронт несколько сотен казаков с конями и оружием. Но этого было мало. Деникин спешил с наступлением на Москву. Подгоняли снабжавшие его оружием и обмундированием англичане и американцы. Да и на Кубани всё громче звучали голоса недовольных Деникиным и офицерством. Приходилось не только собирать силы для фронта, но и успокаивать тыл. Это и было поручено Тугаевскому.

Но объездить все станицы в короткий срок было невозможно. Тугаевский осел в городе и стал готовить торжественную встречу «представителей армии и народа». По станицам разъезжали его люди, подбирая подходящих «народных представителей». Из типографии (большевики имели там своих людей) сообщили партийному комитету, что уже отпечатано обращение «народных делегатов» ко всему населению Северного Кавказа с призывом поддерживать Деникина как единственного «законного правителя и главу вооруженных сил Юга России».

У партийного комитета были связи с рабочими, интеллигенцией. Не хватало одного: опыта подпольной работы. Почти все коммунисты были новички, пришедшие в партию за последние полгода. Приходилось учиться опасному и сложному искусству подпольной борьбы в очень тяжелых условиях, зная, что за каждую ошибку придется платить очень дорогой ценой — ценой жизни смелых, самоотверженных людей, для которых счастье народа было дороже всего.

ИСПОРЧЕННОЕ ТОРЖЕСТВО

На следующий день Роману Петровичу было не до уличного певца. После работы надо было спешно приготовиться к торжеству: тщательно отмыть руки от краски, побриться, одеться во все лучшее. Потом пришлось сходить в типографию, где надежные люди отпечатали тайком десяток лишних пригласительных билетов для подпольщиков.

К назначенному времени Роман Петрович вошел в Общественное собрание — лучшее здание города. Широкой лестницей, устланной ковровой дорожкой, поднялся он в ярко освещенное, людное фойе.

Больше всего было тут стариков-станичников в серых и коричневых черкесках домотканного сукна, надетых на сатиновые бешметы, обшитые по вороту золотым шнурком. Бородачи-казаки сидели в обитых плюшем креслах, выставляя напоказ старинные серебряные с чернеными узорами кинжалы, медали и кресты, полученные во все войны России за последние полвека. Стараясь не выдавать своего удивления, они украдкой рассматривали играющие разноцветными огоньками хрустальные люстры, стены, расписанные масляными красками, лепной потолок. Почти все они с оружием в руках побывали за границей, видели снежные горы Турции и поросшие розами долины Болгарии, дрались с японцами в Маньчжурии… Но здесь, в Общественном собрании, бывали очень немногие — станичные атаманы да богачи. И теперь рядовые казаки поспешили первыми явиться на званый вечер, чтобы занять местечко получше и не пропустить чего интересного.

Иногородние встречались в толпе значительно реже. Их отбирали очень осторожно, зная, что они почти поголовно сочувствуют большевикам. Держались иногородние в стороне, будто забрели они сюда случайно и все происходящее здесь их нисколько не интересует.

Резко выделялись худощавые, жилистые горцы. Один из них, в белой с золотом черкеске, носил погоны полковника и на рукаве эмблему «Дикой дивизии» — череп со скрещенными берцовыми костями. Горящими глазами разглядывали казаки его старинную шашку, богато украшенную ярко-голубой бирюзой. Вооруженные спутники знатного горца были одеты гораздо скромнее. Это были нукеры — слуги.

В пестрой толпе приглашенных совершенно затерялись несколько рыбаков и рабочих, завербованных в «делегаты» их хозяевами. Они забились в укромные уголки, чтобы при первой возможности показаться на глаза хозяевам, а затем незаметно улизнуть домой.

По людному фойе стремительно проносились молодцеватые распорядители вечера. Одеты они были в строгие черные костюмы с трехцветной повязкой на рукаве. По четким поворотам нетрудно было узнать офицеров.

В фойе уже стало тесно, а приглашенные всё прибывали.

Но вот один из распорядителей вышел на легкий полукруглый балкончик и поднял руку:

— Господа! — Он выждал, пока затих говор внизу. — Пра-а-шу в зал!

Распахнулись высокие двустворчатые двери. Медленно рассаживались «делегаты», оглядывая необычное убранство зала. Стены его украшены трехцветными царскими флагами. Над сценой распростерся громадный золотой орел. На огромной карте Юга России широкая трехцветная лента показывала расположение деникинских войск на фронте. Ложа у сцены и балкон, нависший огромной подковой над партером, были задрапированы коврами и гирляндами живых цветов. Все было ярко, празднично, торжественно.

В ложе у самой сцены поместился генерал Тугаевский со своим адъютантом и почетными гостями: горцем в белой черкеске, несколькими богатыми казаками и местными градоправителями.

Роману Петровичу удалось пробраться на балкон. Отсюда можно было наблюдать за всем, что происходило в зале и на сцене. Пока он осматривался, стараясь разыскать своих товарищей, люстры погасли. Публика притихла.

Малиновый плюшевый занавес чуть колыхнулся и выпустил на авансцену инспектора гимназии. Это был сухонький серенький человечек с узкой, негнущейся спиной и водянистыми, бесцветными глазами. Гимназисты метко прозвали его «Оловянным солдатиком».

«Оловянный солдатик» остановился перед рампой, с опаской посмотрел себе под ноги, на частую цепочку электролампочек, потом выпрямился и обратился к собравшимся с длинной и скучной речью.

Он говорил громко, ровно и скрипуче, как на уроке. Казалось, вот-вот он обратится к застывшему в показном внимании генералу Тугаевскому и скажет: «Пожалуйте к доске! Посмотрим… много ли вы знаете».

Слова его, громкие и пустые, прославляли «доблестную Добровольческую армию», а лицо оставалось таким же, как и на уроках, внимательным и настороженным, будто он не говорил, а подслушивал кого-то.

В публике нетерпеливо покашливали. Внимательно слушали лишь в ложе Тугаевского да несколько горцев, сидевших в первом ряду. Они плохо понимали по-русски, а потому им было все равно, что слушать. Каждое знакомое слово оратора горцы радостно повторяли вслух и тут же громко объясняли его товарищам.

«Оловянный солдатик» закончил речь поздравлением командованию «Добровольческой армии», «сумевшей поднять на ратный подвиг все население Северного Кавказа», и низко поклонился. Зрители увидели круглую глянцевитую лысину, спереди старательно прикрытую прядкой серых волос. Медленно пятясь и продолжая раскланиваться, он как-то незаметно пропал за занавесом.

Не успела еще успокоиться легкая рябь на тяжелом плюше, как на смену «Оловянному солдатику» вышел конферансье — подпоручик Курнаков.

Публика встретила его легким одобрительным гулом.

Курнакова знали не только в городе, но и в окрестных станицах как весельчака и балагура. Скажет бывало Курнаков что-нибудь — умное или глупое, не важно, — и все рассмеются. За это его даже исключили из гимназии, так как Курнаков, отвечая урок, постоянно вызывал хохот всего класса и мучительную гримасу на лице учителя.

Выбор конферансье был на редкость удачен. Стоило только посмотреть на его круглую, беспечно улыбающуюся физиономию, как сразу же становилось смешно. У Курнакова было широкое, в мелких морщинках лицо, маленький, приплюснутый носик, круглые черные глазки и огромный рот с тонкими, бледными губами. Он был похож на мопса. Казалось, что он вот-вот высунет длинный, тонкий язык и облизнет им свою курносую морду. Едва он остановился у рампы, как зал довольно загудел.

Курнаков стоял улыбаясь, потом обратился к публике:

— Думаете, я петь буду?..

В зале засмеялись.

Конферансье, потирая руки, приподнял белесые брови, собираясь сообщить нечто очень интересное.

И вдруг густой бас с балкона испортил подготовленную Курнаковым минуту:

— Как заплатят, так споешь!

Сказано было не в бровь, а в глаз. В городе знали, что Курнаков постоянно нуждался в деньгах, должал встречному и поперечному. Но в публике даже не улыбнулись. Все ждали, чем ответит на такую дерзость признанный остряк.

Курнаков понимал это, а потому и не торопился с ответом. Он опустил руки и широко улыбнулся.

— Браво, браво, коллега! Хорошо сказано! Покажитесь нам. Выходите сюда.

Но «коллега», конечно, и не думал показываться.

Генерал Тугаевский приподнялся, всматриваясь в сторону балкона. Туда уже стягивались молодцеватые распорядители вечера.

Курнаков оглянулся на генерала, поймал еле заметное движение головой и сказал:

— Наш вечер мы откроем… — он щелкнул каблуками, стал в положение «смирно» и неожиданно строго объявил: — …боевой песней партизанского отряда полковника Чернецова. Запевает наш общий знакомый — штабс-капитан Бейбулатов. За сценой сводный солдатский хор нашего гарнизона — сто сорок человек!

Капитан Бейбулатов вышел на сцену в черном костюме с белым галстуком и хризантемой в петлице. На сцене он коротко задержался, улыбнулся своим знакомым, кому-то отдельно кивнул головой. Его знали в городе как беспутного гуляку и ловкача, ухитрившегося всю мировую войну просидеть в воинском присутствии на какой-то канцелярской работе. Теперь он служил в контрразведке, чем еще больше поднял свою известность. Казаки окрестных станиц относились неприязненно к офицерику, избегавшему фронта. Горожане остерегались его и ненавидели, как жестокого и опасного человека.

К назначенному времени Роман Петрович вошел в Общественное собрание — лучшее здание города. Широкой лестницей, устланной ковровой дорожкой, поднялся он в ярко освещенное, людное фойе.

Больше всего было тут стариков-станичников в серых и коричневых черкесках домотканного сукна, надетых на сатиновые бешметы, обшитые по вороту золотым шнурком. Бородачи-казаки сидели в обитых плюшем креслах, выставляя напоказ старинные серебряные с чернеными узорами кинжалы, медали и кресты, полученные во все войны России за последние полвека. Стараясь не выдавать своего удивления, они украдкой рассматривали играющие разноцветными огоньками хрустальные люстры, стены, расписанные масляными красками, лепной потолок. Почти все они с оружием в руках побывали за границей, видели снежные горы Турции и поросшие розами долины Болгарии, дрались с японцами в Маньчжурии… Но здесь, в Общественном собрании, бывали очень немногие — станичные атаманы да богачи. И теперь рядовые казаки поспешили первыми явиться на званый вечер, чтобы занять местечко получше и не пропустить чего интересного.

Иногородние встречались в толпе значительно реже. Их отбирали очень осторожно, зная, что они почти поголовно сочувствуют большевикам. Держались иногородние в стороне, будто забрели они сюда случайно и все происходящее здесь их нисколько не интересует.

Резко выделялись худощавые, жилистые горцы. Один из них, в белой с золотом черкеске, носил погоны полковника и на рукаве эмблему «Дикой дивизии» — череп со скрещенными берцовыми костями. Горящими глазами разглядывали казаки его старинную шашку, богато украшенную ярко-голубой бирюзой. Вооруженные спутники знатного горца были одеты гораздо скромнее. Это были нукеры — слуги.

В пестрой толпе приглашенных совершенно затерялись несколько рыбаков и рабочих, завербованных в «делегаты» их хозяевами. Они забились в укромные уголки, чтобы при первой возможности показаться на глаза хозяевам, а затем незаметно улизнуть домой.

По людному фойе стремительно проносились молодцеватые распорядители вечера. Одеты они были в строгие черные костюмы с трехцветной повязкой на рукаве. По четким поворотам нетрудно было узнать офицеров.

В фойе уже стало тесно, а приглашенные всё прибывали.

Но вот один из распорядителей вышел на легкий полукруглый балкончик и поднял руку:

— Господа! — Он выждал, пока затих говор внизу. — Пра-а-шу в зал!

Распахнулись высокие двустворчатые двери. Медленно рассаживались «делегаты», оглядывая необычное убранство зала. Стены его украшены трехцветными царскими флагами. Над сценой распростерся громадный золотой орел. На огромной карте Юга России широкая трехцветная лента показывала расположение деникинских войск на фронте. Ложа у сцены и балкон, нависший огромной подковой над партером, были задрапированы коврами и гирляндами живых цветов. Все было ярко, празднично, торжественно.

В ложе у самой сцены поместился генерал Тугаевский со своим адъютантом и почетными гостями: горцем в белой черкеске, несколькими богатыми казаками и местными градоправителями.

Роману Петровичу удалось пробраться на балкон. Отсюда можно было наблюдать за всем, что происходило в зале и на сцене. Пока он осматривался, стараясь разыскать своих товарищей, люстры погасли. Публика притихла.

Малиновый плюшевый занавес чуть колыхнулся и выпустил на авансцену инспектора гимназии. Это был сухонький серенький человечек с узкой, негнущейся спиной и водянистыми, бесцветными глазами. Гимназисты метко прозвали его «Оловянным солдатиком».

«Оловянный солдатик» остановился перед рампой, с опаской посмотрел себе под ноги, на частую цепочку электролампочек, потом выпрямился и обратился к собравшимся с длинной и скучной речью.

Он говорил громко, ровно и скрипуче, как на уроке. Казалось, вот-вот он обратится к застывшему в показном внимании генералу Тугаевскому и скажет: «Пожалуйте к доске! Посмотрим… много ли вы знаете».

Слова его, громкие и пустые, прославляли «доблестную Добровольческую армию», а лицо оставалось таким же, как и на уроках, внимательным и настороженным, будто он не говорил, а подслушивал кого-то.

В публике нетерпеливо покашливали. Внимательно слушали лишь в ложе Тугаевского да несколько горцев, сидевших в первом ряду. Они плохо понимали по-русски, а потому им было все равно, что слушать. Каждое знакомое слово оратора горцы радостно повторяли вслух и тут же громко объясняли его товарищам.

«Оловянный солдатик» закончил речь поздравлением командованию «Добровольческой армии», «сумевшей поднять на ратный подвиг все население Северного Кавказа», и низко поклонился. Зрители увидели круглую глянцевитую лысину, спереди старательно прикрытую прядкой серых волос. Медленно пятясь и продолжая раскланиваться, он как-то незаметно пропал за занавесом.

Не успела еще успокоиться легкая рябь на тяжелом плюше, как на смену «Оловянному солдатику» вышел конферансье — подпоручик Курнаков.

Публика встретила его легким одобрительным гулом.

Курнакова знали не только в городе, но и в окрестных станицах как весельчака и балагура. Скажет бывало Курнаков что-нибудь — умное или глупое, не важно, — и все рассмеются. За это его даже исключили из гимназии, так как Курнаков, отвечая урок, постоянно вызывал хохот всего класса и мучительную гримасу на лице учителя.

Выбор конферансье был на редкость удачен. Стоило только посмотреть на его круглую, беспечно улыбающуюся физиономию, как сразу же становилось смешно. У Курнакова было широкое, в мелких морщинках лицо, маленький, приплюснутый носик, круглые черные глазки и огромный рот с тонкими, бледными губами. Он был похож на мопса. Казалось, что он вот-вот высунет длинный, тонкий язык и облизнет им свою курносую морду. Едва он остановился у рампы, как зал довольно загудел.

Курнаков стоял улыбаясь, потом обратился к публике:

— Думаете, я петь буду?..

В зале засмеялись.

Конферансье, потирая руки, приподнял белесые брови, собираясь сообщить нечто очень интересное.

И вдруг густой бас с балкона испортил подготовленную Курнаковым минуту:

— Как заплатят, так споешь!

Сказано было не в бровь, а в глаз. В городе знали, что Курнаков постоянно нуждался в деньгах, должал встречному и поперечному. Но в публике даже не улыбнулись. Все ждали, чем ответит на такую дерзость признанный остряк.

Курнаков понимал это, а потому и не торопился с ответом. Он опустил руки и широко улыбнулся.

— Браво, браво, коллега! Хорошо сказано! Покажитесь нам. Выходите сюда.

Но «коллега», конечно, и не думал показываться.

Генерал Тугаевский приподнялся, всматриваясь в сторону балкона. Туда уже стягивались молодцеватые распорядители вечера.

Курнаков оглянулся на генерала, поймал еле заметное движение головой и сказал:

— Наш вечер мы откроем… — он щелкнул каблуками, стал в положение «смирно» и неожиданно строго объявил: — …боевой песней партизанского отряда полковника Чернецова. Запевает наш общий знакомый — штабс-капитан Бейбулатов. За сценой сводный солдатский хор нашего гарнизона — сто сорок человек!

Капитан Бейбулатов вышел на сцену в черном костюме с белым галстуком и хризантемой в петлице. На сцене он коротко задержался, улыбнулся своим знакомым, кому-то отдельно кивнул головой. Его знали в городе как беспутного гуляку и ловкача, ухитрившегося всю мировую войну просидеть в воинском присутствии на какой-то канцелярской работе. Теперь он служил в контрразведке, чем еще больше поднял свою известность. Казаки окрестных станиц относились неприязненно к офицерику, избегавшему фронта. Горожане остерегались его и ненавидели, как жестокого и опасного человека.