Страница:

В России всегда любили одеваться по возможности роскошно, дополняя наряд драгоценными каменьями, что особенно бросалось в глаза иноземцам. Французская писательница Жермена де Сталь удивлялась: «В России нет того, что англичане называют комфортом, а мы – довольством. Они любят богатство скорее как пышность, чем как средство удовольствия. Тяга к внешнему великолепию у русских преобладает»[28]. Сие стремление, присущее в России людям «всякого звания и происхождения», отмечали не только иноземцы[29].

Москвича Степана Петровича Жихарева, по переезде его в 1806 году из Первопрестольной в Петербург, дабы служить в Иностранной коллегии, многое поражало в столичных жителях. Совсем молоденькая, но уже знаменитая актриса Екатерина Семёнова, «совершенный образец древней греческой красоты», щеголяла в белой турецкой шали, на шее красовались жемчуга, а на пальцах было «брильянтовых колец и перстней больше, чем на иной нашей московской купчихе в праздничный день». Удивил его своим видом и унтер-офицер Хрунов, ставший после выхода в отставку необходимой принадлежностью вечеринок офицеров Измайловского полка и прозванный «барином с балалайкой», ибо все персты пухлой руки музыканта, играющего на инструменте особенной конструкции, «изукрашены были кольцами и перстнями разных величин и фасонов»[30]. Однако бравого отставника вряд ли озабочивало, из какого металла сделаны сами кольца, хотя, наверняка, он знал о таинственной власти сокровищ земных руд. Золотой перстень придавал такую премудрость речи владельцу, что никто, даже самые мудрые учёные, не сможет опровергнуть его утверждения. Оловянное кольцо притягивало к носящему его вожделенные серебро и злато. Железный перстень обеспечивал «побеждение всех противностей». Медное же кольцо привораживало любовь, и одно его прикосновение к желанной вызывало в зазнобе ответную страсть[31]. А в первой четверти XIX века даже отпущенный на оброк крепостной покупал себе на заработанные деньги бриллиантовый перстень, да и шею его невесты унизывали сорок ниток жемчуга.

Что же после этого говорить о франтах, проводивших, как пушкинский Евгений Онегин, «три часа по крайней мере пред зеркалами», дабы выглядеть по последней парижской или лондонской моде, надевая соответствующие «панталоны, фрак, жилет». Ни в коем случае нельзя было перепутать цвет фрака, зависевший не только от времени дня, но и от возраста обладателя сей важной детали костюма. Отправляясь по делам или с визитами по утрам, следовало надевать зеленый фрак, причем старичкам приличествовали оттенки бутылочного стекла, вступающей в свет молодежи – цвет зеленого яблока, а у остальных петиметров яркость зелени ткани приглушал серый прицвет. К обеду приходилось переодеваться во фраки, сшитые из тканей всевозможных вариантов синего. Зато щеголи, облачаясь в черные фраки, не забывали о материале отворотов: атласные полагались в бальных нарядах, а шерстяные – в траурных.

Состоятельным модникам так хотелось покичиться богатством перед светскими красавицами, что в серединку непременных пуговиц, вытканных из черного шелка, вставлялись сверкающие бриллианты-солитеры, соперничавшие с ослепительным блеском крупного алмаза булавки, прикреплявшей пышное жабо к жилету. Все это великолепие дополнялось переливами камней в многочисленных перстнях и посверкиванием самоцветов на золотых или серебряных пряжках башмаков. Костюм франтов считался не завершенным полностью, если из-под жилета не свисали симметрично золотые цепочки по крайней мере двух часов (да не простых, а непременно заграничных «брегетов», вышедших из рук самого знаменитого мастера Авраама-Луи Бреге и оттого стоивших несколько тысяч рублей), украшенные затейливыми брелоками и печаткой владельца с фамильным гербом, вырезанным на оранжево-красном сердолике-карнеоле, голубом топазе или фиолетовом аметисте.

Собравшиеся же на светских званых вечерах дамы и девицы, вместо привычного коллективного, но весьма тоскливого вышивания золотом и жемчугом, теперь игрывали в колесико, то ловко его опуская, то поднимая на шнурочке, и любовались, как оно, крутясь, красиво искрилось самоцветами. Однако вскоре аристократки нашли себе другое занятие, придумав ему французское название «le parfilage de l’or», означающее «надерганные золотые нитки». И раньше экономные хозяйки осторожно подвергали пламени ставшие ветхими одежды, покрытые металлическим шитьем, чтобы пустить «выжечный» благородный металл на исполнение новых модных вещей. В первой же трети XIX века расчетливые прелестницы предпочитали аккуратно распускать драгоценные узоры, отделяя их от ткани, а на выручку от продажи полученной золотой нити покупать желанную обнову. Как бравые усачи-военные, так и светские волокиты быстро сориентировались и, воспользовавшись подобным увлечением, стали подносить предметам своих воздыханий зачастую совершенно новенькие, только что из магазина, отдельные части форменных, блиставших золотом вышивки мундиров. Но хитрых красавиц сие обстоятельство не останавливало, и новые Пенелопы на глазах влюбленных кавалеров легкомысленно потрошили шедевры портных[32].

Однако после трагической смерти Павла I, убитого 11 марта 1801 года недовольными царедворцами-заговорщиками в Михайловском замке, на престоле оказался Александр I, неплохо усвоивший от бабки и отца ремесло государей, но при этом воспитанный Лагарпом на республиканских идеях и, соответственно, не любивший всяческие обременительные церемонии и полагавший ненужной излишнюю роскошь. Новый государь отлично видел никчемность некоторых чисто придворных должностей, а суетливых их носителей-куртизанов презрительно называл «полотёрами». Александр I, несмотря на ропот великосветских фрондеров, сократив штат придворных, урезал на 4 миллиона рублей расходы на императорский двор. К тому же государь с самого начала своего правления, в отличие от августейших отца и бабки, принципиально перестал за оказанные ему услуги раздаривать «казенных» крестьян в крепостные.

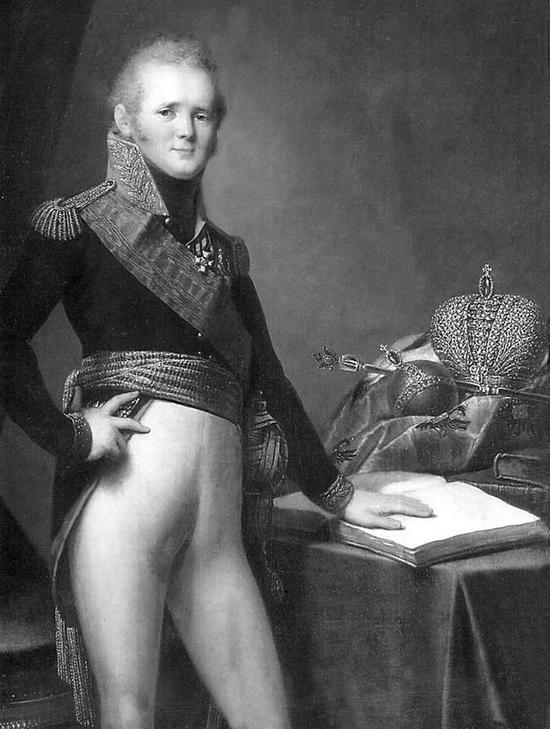

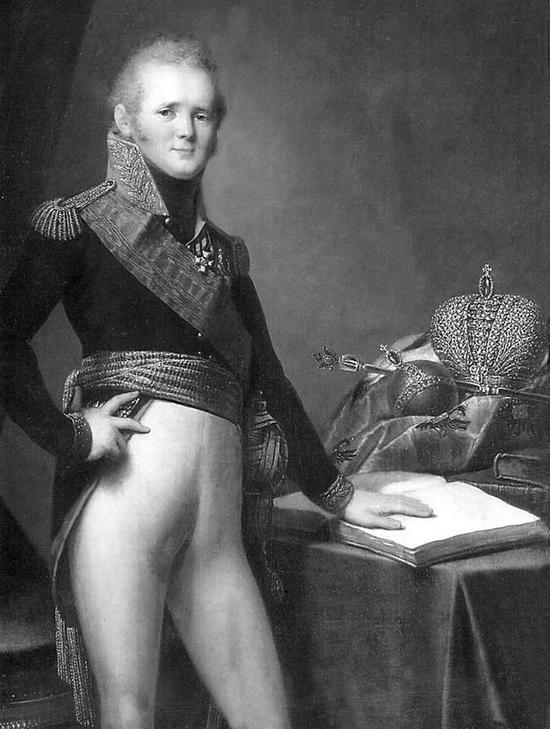

С.С. Щукин. Александр I с императорскими регалиями. 1808 г.

Да и в своем костюме молодой монарх стремился к благородной простоте. Не случайно Жозеф де Местр, представлявший Сардинское королевство при петербургском Дворе, удивлялся, что русский самодержец «не носит никаких драгоценностей, даже кольца или часов»[33].

Подстать Александру Павловичу была и его супруга, хотя она, судя по ее письмам к матери, к уборам из самоцветов относилась отнюдь не равнодушно, однако и не придавала им слишком большого значения. Потому-то, когда в октябре 1812 года всерьез опасались, что войско Наполеона прорвется к Петербургу, всех поразил и передавался из уст в уста ответ императрицы Елизаветы Алексеевны на вопрос о судьбе ее драгоценностей, из предосторожности отправленных в Олонецкую губернию: «На что мне они, если Александр лишится короны!»[34]. А много лет спустя, когда князь Петр Михайлович Волконский доложил ей, что она стала владелицей оцениваемых в миллион разных бриллиантов, находившихся в личной собственности покойного Александра I, августейшая вдова с горестью сказала: «На что мне алмазы? Что вы хотите, чтобы я из них сделала? Я столько потеряла с кончиной императора! Мне достаточно одного простого платья, у меня и без них чересчур богатое содержание»[35].

Конечно же, чтобы поддержать блеск русского Двора для супруги Александра I делались изобилующие драгоценными камнями новые модные уборы и аксессуары костюма, однако не в таком количестве и не столь часто, как при августейших предшественницах. Поэтому, когда император привез из Парижа своей законной половине маленькую райскую птичку для украшения шляпы-тока, то придворные сразу заметили скромную изящную безделку[36].

Неизвестный художник. Императрица Елизавета Алексеевна на прогулке в парке Царского Села. Начало XIX в.

Александр I при случае не упускал декларировать: «Любовь любезного мне народа есть моя лучшая награда» и «составляет для меня единственный предмет, начало и конец всех моих действий и желаний», причем «покой и счастие народа… считаю я драгоценнейшим залогом, от провидения мне врученным, и важнейшею обязанностью моей жизни»[37]. Достойный внук мудрой Екатерины II хорошо помнил истину, что дорогие подарки делают сердца подданных благодарными, а щедрость государя, как и пышность его Двора должны внушать почтение и благоговейное почитание не только соотечественникам, но даже заезжим иноземцам.

Молодой монарх никогда не забывал о необходимой репрезентативности, однако решил по возможности резко сократить расходы, ибо так растрачивать деньги, как это делал покойный батюшка, грозило казне разорением. Павел I успел только с января по 10 марта 1801 года раздать угодившим ему персонам драгоценных подарков различной стоимости, поставленных Яковом Дювалем на сумму в 136 270 рублей, увеличившую и без того значительный долг «Собственному Императорскому ювелиру». Доклад же, поднесенный 22 марта 1801 года новому государю, не на шутку расстроил Александра I: расходы Кабинета превысили доходы на 1 339 509 рублей, что по тем временам было фантастической суммой.

Грядущая же коронация требовала новых немалых расходов, поскольку, чтобы не нарушать традиции, следовало предусмотреть большое количество подарков для раздачи в праздничные дни столь важного торжества. Хотя львиную долю предназначенных для пожалования вещей позаимствовали из числа казенных, хранящихся в кладовых Кабинета, потребовались и новые табакерки, перстни и карманные часы, украшенные портретами и вензелями нового самодержца. В результате только фирма «Братья Дюваль» в год коронации поставила ко Двору драгоценностей на сумму 115 735 рублей[38]. Дабы хоть как-то свести концы с концами, молодой монарх повелел: «возвратить <…> в государственное казначейство <…> вместо выданных в прошедшем году ювелиру Дювалю – 410 317 рублей, <…> заплатить ювелиру Дювалю за взятыя в Комнату брилиантовыя и другия вещи – 506 970 рублей», причем в нынешнем 1801 году выплатить «ювелиру Дювалю – 306 970 рублей, прочия же… 200 000 рублей оставить платежем до предбудущаго года»[39]. Однако эти 200 тысяч и в 1802 году не смогли из-за нехватки денег в Кабинете уплатить Якову Дювалю.

Александру I пришлось, где и насколько только возможно, прибегнуть к сокращению расходной части бюджета. Михайловский замок, обагренный кровью убитого государя, спешно покинут членами августейшей семьи. Заказы на его серебряный декор, изготовлявшийся на петербургской фабрике Ивара-Венфельта Бука, аннулированы. Все ранее сделанное убранство, включая снятую со стен роскошную обивку, перенесли в Мраморный и Таврический дворцы или до поры до времени убрали в кладовые. В опустевшую бывшую императорскую резиденцию, напоминавшую современникам своеобразный мавзолей, въехали Орденский капитул и различные учреждения, а часть ее освободившихся помещений заняли под квартиры чины Двора. Однако еще в феврале 1803 года императорскому Кабинету, чьи долги в 5 307 000 рублей приняла в конце концов на себя казна, пришлось с разрешения молодого государя взять на достройку злосчастного Михайловского замка миллионный заем из Ассигнационного банка, причем срок его уплаты, дабы оставить в распоряжении монарха хотя бы 1 794 276 рублей на текущие расходы, отнесен был на 1804 год.

Винченцо Бренне, любимому «первому архитектору» покойного самодержца Павла Петровича, подавшему в январе 1802 года в отставку, дали пожизненный пенсион лишь в 2000 рублей вместо просимых полагающихся 7800 рублей, да еще чуть было не обвинили в перерасходе и присвоении казенных денег.

Содержание Императорского Стеклянного завода, до 1792 года в блестящем состоянии находившегося в частном владении светлейшего князя Г.А. Потёмкина-Таврического, теперь стало казаться слишком обременительным, и казенное предприятие чуть было не отдали в аренду Николаю Алексеевичу Бахметьеву, успешному владельцу хрустальной фабрики близ села Никольского в Пензенской губернии. Но в последнюю минуту посчитали достаточным лишь продать излишки продукции, частично сократить число работников, а оставшихся с 1804 года перевести на сдельную оплату труда.

Почистили и кладовые Кабинета. Просмотрев хранившиеся там ювелирные вещи, выставили вышедшие из моды в 1802 году на аукцион, где выручили за них 37 776 рублей 1 копейку. Там же купец Батенин, вскоре основавший фарфоровую мануфактуру в Петербурге, смог прикупить нужных ему «пробных камней из композиции (то есть из стекла, имитирующего драгоценные самоцветы): 7 «оставленных в свинце на красной фольге», 4 «голубых» и 60 «разноцветных», за цену, превысившую первоначальную оценку в два, а то и в пять раз[40].

Но без драгоценных подарков при Дворе не обойтись. Теперь заказы августейшей четы выдвигаются исполнять другие ювелиры, начавшие свою деятельность еще в XVIII веке. К сожалению, только архивные документы дают представление о творчестве этих искусников, ибо из их работ почти ничего не уцелело от разрушительного действия времени.

Ювелиры, исполнявшие заказы августейшей четы

Кристоф-Фридрих фон Мерц

Иоганн-Готтлиб Калау («Кало»)

Йоган-Хенрик Гоппе

«Купец» Луи Нитард и золотых дел мастер Иоганн-Николаус Брандт

Франсуа Мартен, Даниэль Ола и братья Пицкер

Франц Франк поставляет ордена в Гардероб Его Императорского Величества

Москвича Степана Петровича Жихарева, по переезде его в 1806 году из Первопрестольной в Петербург, дабы служить в Иностранной коллегии, многое поражало в столичных жителях. Совсем молоденькая, но уже знаменитая актриса Екатерина Семёнова, «совершенный образец древней греческой красоты», щеголяла в белой турецкой шали, на шее красовались жемчуга, а на пальцах было «брильянтовых колец и перстней больше, чем на иной нашей московской купчихе в праздничный день». Удивил его своим видом и унтер-офицер Хрунов, ставший после выхода в отставку необходимой принадлежностью вечеринок офицеров Измайловского полка и прозванный «барином с балалайкой», ибо все персты пухлой руки музыканта, играющего на инструменте особенной конструкции, «изукрашены были кольцами и перстнями разных величин и фасонов»[30]. Однако бравого отставника вряд ли озабочивало, из какого металла сделаны сами кольца, хотя, наверняка, он знал о таинственной власти сокровищ земных руд. Золотой перстень придавал такую премудрость речи владельцу, что никто, даже самые мудрые учёные, не сможет опровергнуть его утверждения. Оловянное кольцо притягивало к носящему его вожделенные серебро и злато. Железный перстень обеспечивал «побеждение всех противностей». Медное же кольцо привораживало любовь, и одно его прикосновение к желанной вызывало в зазнобе ответную страсть[31]. А в первой четверти XIX века даже отпущенный на оброк крепостной покупал себе на заработанные деньги бриллиантовый перстень, да и шею его невесты унизывали сорок ниток жемчуга.

Что же после этого говорить о франтах, проводивших, как пушкинский Евгений Онегин, «три часа по крайней мере пред зеркалами», дабы выглядеть по последней парижской или лондонской моде, надевая соответствующие «панталоны, фрак, жилет». Ни в коем случае нельзя было перепутать цвет фрака, зависевший не только от времени дня, но и от возраста обладателя сей важной детали костюма. Отправляясь по делам или с визитами по утрам, следовало надевать зеленый фрак, причем старичкам приличествовали оттенки бутылочного стекла, вступающей в свет молодежи – цвет зеленого яблока, а у остальных петиметров яркость зелени ткани приглушал серый прицвет. К обеду приходилось переодеваться во фраки, сшитые из тканей всевозможных вариантов синего. Зато щеголи, облачаясь в черные фраки, не забывали о материале отворотов: атласные полагались в бальных нарядах, а шерстяные – в траурных.

Состоятельным модникам так хотелось покичиться богатством перед светскими красавицами, что в серединку непременных пуговиц, вытканных из черного шелка, вставлялись сверкающие бриллианты-солитеры, соперничавшие с ослепительным блеском крупного алмаза булавки, прикреплявшей пышное жабо к жилету. Все это великолепие дополнялось переливами камней в многочисленных перстнях и посверкиванием самоцветов на золотых или серебряных пряжках башмаков. Костюм франтов считался не завершенным полностью, если из-под жилета не свисали симметрично золотые цепочки по крайней мере двух часов (да не простых, а непременно заграничных «брегетов», вышедших из рук самого знаменитого мастера Авраама-Луи Бреге и оттого стоивших несколько тысяч рублей), украшенные затейливыми брелоками и печаткой владельца с фамильным гербом, вырезанным на оранжево-красном сердолике-карнеоле, голубом топазе или фиолетовом аметисте.

Собравшиеся же на светских званых вечерах дамы и девицы, вместо привычного коллективного, но весьма тоскливого вышивания золотом и жемчугом, теперь игрывали в колесико, то ловко его опуская, то поднимая на шнурочке, и любовались, как оно, крутясь, красиво искрилось самоцветами. Однако вскоре аристократки нашли себе другое занятие, придумав ему французское название «le parfilage de l’or», означающее «надерганные золотые нитки». И раньше экономные хозяйки осторожно подвергали пламени ставшие ветхими одежды, покрытые металлическим шитьем, чтобы пустить «выжечный» благородный металл на исполнение новых модных вещей. В первой же трети XIX века расчетливые прелестницы предпочитали аккуратно распускать драгоценные узоры, отделяя их от ткани, а на выручку от продажи полученной золотой нити покупать желанную обнову. Как бравые усачи-военные, так и светские волокиты быстро сориентировались и, воспользовавшись подобным увлечением, стали подносить предметам своих воздыханий зачастую совершенно новенькие, только что из магазина, отдельные части форменных, блиставших золотом вышивки мундиров. Но хитрых красавиц сие обстоятельство не останавливало, и новые Пенелопы на глазах влюбленных кавалеров легкомысленно потрошили шедевры портных[32].

Однако после трагической смерти Павла I, убитого 11 марта 1801 года недовольными царедворцами-заговорщиками в Михайловском замке, на престоле оказался Александр I, неплохо усвоивший от бабки и отца ремесло государей, но при этом воспитанный Лагарпом на республиканских идеях и, соответственно, не любивший всяческие обременительные церемонии и полагавший ненужной излишнюю роскошь. Новый государь отлично видел никчемность некоторых чисто придворных должностей, а суетливых их носителей-куртизанов презрительно называл «полотёрами». Александр I, несмотря на ропот великосветских фрондеров, сократив штат придворных, урезал на 4 миллиона рублей расходы на императорский двор. К тому же государь с самого начала своего правления, в отличие от августейших отца и бабки, принципиально перестал за оказанные ему услуги раздаривать «казенных» крестьян в крепостные.

С.С. Щукин. Александр I с императорскими регалиями. 1808 г.

Да и в своем костюме молодой монарх стремился к благородной простоте. Не случайно Жозеф де Местр, представлявший Сардинское королевство при петербургском Дворе, удивлялся, что русский самодержец «не носит никаких драгоценностей, даже кольца или часов»[33].

Подстать Александру Павловичу была и его супруга, хотя она, судя по ее письмам к матери, к уборам из самоцветов относилась отнюдь не равнодушно, однако и не придавала им слишком большого значения. Потому-то, когда в октябре 1812 года всерьез опасались, что войско Наполеона прорвется к Петербургу, всех поразил и передавался из уст в уста ответ императрицы Елизаветы Алексеевны на вопрос о судьбе ее драгоценностей, из предосторожности отправленных в Олонецкую губернию: «На что мне они, если Александр лишится короны!»[34]. А много лет спустя, когда князь Петр Михайлович Волконский доложил ей, что она стала владелицей оцениваемых в миллион разных бриллиантов, находившихся в личной собственности покойного Александра I, августейшая вдова с горестью сказала: «На что мне алмазы? Что вы хотите, чтобы я из них сделала? Я столько потеряла с кончиной императора! Мне достаточно одного простого платья, у меня и без них чересчур богатое содержание»[35].

Конечно же, чтобы поддержать блеск русского Двора для супруги Александра I делались изобилующие драгоценными камнями новые модные уборы и аксессуары костюма, однако не в таком количестве и не столь часто, как при августейших предшественницах. Поэтому, когда император привез из Парижа своей законной половине маленькую райскую птичку для украшения шляпы-тока, то придворные сразу заметили скромную изящную безделку[36].

Неизвестный художник. Императрица Елизавета Алексеевна на прогулке в парке Царского Села. Начало XIX в.

Александр I при случае не упускал декларировать: «Любовь любезного мне народа есть моя лучшая награда» и «составляет для меня единственный предмет, начало и конец всех моих действий и желаний», причем «покой и счастие народа… считаю я драгоценнейшим залогом, от провидения мне врученным, и важнейшею обязанностью моей жизни»[37]. Достойный внук мудрой Екатерины II хорошо помнил истину, что дорогие подарки делают сердца подданных благодарными, а щедрость государя, как и пышность его Двора должны внушать почтение и благоговейное почитание не только соотечественникам, но даже заезжим иноземцам.

Молодой монарх никогда не забывал о необходимой репрезентативности, однако решил по возможности резко сократить расходы, ибо так растрачивать деньги, как это делал покойный батюшка, грозило казне разорением. Павел I успел только с января по 10 марта 1801 года раздать угодившим ему персонам драгоценных подарков различной стоимости, поставленных Яковом Дювалем на сумму в 136 270 рублей, увеличившую и без того значительный долг «Собственному Императорскому ювелиру». Доклад же, поднесенный 22 марта 1801 года новому государю, не на шутку расстроил Александра I: расходы Кабинета превысили доходы на 1 339 509 рублей, что по тем временам было фантастической суммой.

Грядущая же коронация требовала новых немалых расходов, поскольку, чтобы не нарушать традиции, следовало предусмотреть большое количество подарков для раздачи в праздничные дни столь важного торжества. Хотя львиную долю предназначенных для пожалования вещей позаимствовали из числа казенных, хранящихся в кладовых Кабинета, потребовались и новые табакерки, перстни и карманные часы, украшенные портретами и вензелями нового самодержца. В результате только фирма «Братья Дюваль» в год коронации поставила ко Двору драгоценностей на сумму 115 735 рублей[38]. Дабы хоть как-то свести концы с концами, молодой монарх повелел: «возвратить <…> в государственное казначейство <…> вместо выданных в прошедшем году ювелиру Дювалю – 410 317 рублей, <…> заплатить ювелиру Дювалю за взятыя в Комнату брилиантовыя и другия вещи – 506 970 рублей», причем в нынешнем 1801 году выплатить «ювелиру Дювалю – 306 970 рублей, прочия же… 200 000 рублей оставить платежем до предбудущаго года»[39]. Однако эти 200 тысяч и в 1802 году не смогли из-за нехватки денег в Кабинете уплатить Якову Дювалю.

Александру I пришлось, где и насколько только возможно, прибегнуть к сокращению расходной части бюджета. Михайловский замок, обагренный кровью убитого государя, спешно покинут членами августейшей семьи. Заказы на его серебряный декор, изготовлявшийся на петербургской фабрике Ивара-Венфельта Бука, аннулированы. Все ранее сделанное убранство, включая снятую со стен роскошную обивку, перенесли в Мраморный и Таврический дворцы или до поры до времени убрали в кладовые. В опустевшую бывшую императорскую резиденцию, напоминавшую современникам своеобразный мавзолей, въехали Орденский капитул и различные учреждения, а часть ее освободившихся помещений заняли под квартиры чины Двора. Однако еще в феврале 1803 года императорскому Кабинету, чьи долги в 5 307 000 рублей приняла в конце концов на себя казна, пришлось с разрешения молодого государя взять на достройку злосчастного Михайловского замка миллионный заем из Ассигнационного банка, причем срок его уплаты, дабы оставить в распоряжении монарха хотя бы 1 794 276 рублей на текущие расходы, отнесен был на 1804 год.

Винченцо Бренне, любимому «первому архитектору» покойного самодержца Павла Петровича, подавшему в январе 1802 года в отставку, дали пожизненный пенсион лишь в 2000 рублей вместо просимых полагающихся 7800 рублей, да еще чуть было не обвинили в перерасходе и присвоении казенных денег.

Содержание Императорского Стеклянного завода, до 1792 года в блестящем состоянии находившегося в частном владении светлейшего князя Г.А. Потёмкина-Таврического, теперь стало казаться слишком обременительным, и казенное предприятие чуть было не отдали в аренду Николаю Алексеевичу Бахметьеву, успешному владельцу хрустальной фабрики близ села Никольского в Пензенской губернии. Но в последнюю минуту посчитали достаточным лишь продать излишки продукции, частично сократить число работников, а оставшихся с 1804 года перевести на сдельную оплату труда.

Почистили и кладовые Кабинета. Просмотрев хранившиеся там ювелирные вещи, выставили вышедшие из моды в 1802 году на аукцион, где выручили за них 37 776 рублей 1 копейку. Там же купец Батенин, вскоре основавший фарфоровую мануфактуру в Петербурге, смог прикупить нужных ему «пробных камней из композиции (то есть из стекла, имитирующего драгоценные самоцветы): 7 «оставленных в свинце на красной фольге», 4 «голубых» и 60 «разноцветных», за цену, превысившую первоначальную оценку в два, а то и в пять раз[40].

Но без драгоценных подарков при Дворе не обойтись. Теперь заказы августейшей четы выдвигаются исполнять другие ювелиры, начавшие свою деятельность еще в XVIII веке. К сожалению, только архивные документы дают представление о творчестве этих искусников, ибо из их работ почти ничего не уцелело от разрушительного действия времени.

Ювелиры, исполнявшие заказы августейшей четы

Кристоф-Фридрих фон Мерц

Золотых дел мастер Кристоф-Фридрих фон Мерц (1756–1809), в 1792 году проживавший «в Офицерской улице в Голцгаузеновом доме»[41], продолжал исполнять многочисленные наградные сабли и шпаги, табакерки и перстни. Еще 8 сентября 1785 года он стал членом петербургского цеха иностранных мастеров. Коллеги по профессии настолько ценили талантливого и зажиточного сотоварища, что в 1793 и 1794 году избирали его помощником старосты, а в 1797 году – даже старостой цеха. У него было много учеников, и самые достойные быстро становились подмастерьями, а затем и успешными мастерами. Достаточно назвать лишь имя Йозефа (Фридриха-Йозефа) Кольба – одного из лучших ювелиров и золотых дел мастеров Петербурга в 1820-е годы.

Кристоф-Фридрих Мерц настолько разбогател во время правления Александра I, что приобрел дом № 17 по Большой Морской и даже устроил в нем магазин, где можно было «заказывать и получать совсем готовые в новейшем вкусе сделанные бриллиантовые и всякие галантерейные вещи»[42].

Под конец жизни этот саксонец, родом из Эльсница, вероятно, захотел перейти в русское подданство и, соответственно, в русский цех, ибо при паспортной ревизии 1808 года мастер не смог предъявить проверяющим нужный документ. Пришлось Кристофу-Фридриху Мерцу оправдываться, что пришлось, дабы его приняли в гильдию, оставить паспорт «у министра Румянцева». Странное же клеймо-именник Мерца: «GM»[43] обязано, скорее всего, сколу металла, превратившему завершение внизу литеры «С», обозначавшей имя Christian, в «G». Ведь подобный казус случился с елизаветинским ювелиром Георгом-Фридрихом Экартом, когда вертикальная черточка съехала на середину и тем преобразовала «G» (Georg) в совершенно непонятное «ç»[44].

Кристоф-Фридрих Мерц настолько разбогател во время правления Александра I, что приобрел дом № 17 по Большой Морской и даже устроил в нем магазин, где можно было «заказывать и получать совсем готовые в новейшем вкусе сделанные бриллиантовые и всякие галантерейные вещи»[42].

Под конец жизни этот саксонец, родом из Эльсница, вероятно, захотел перейти в русское подданство и, соответственно, в русский цех, ибо при паспортной ревизии 1808 года мастер не смог предъявить проверяющим нужный документ. Пришлось Кристофу-Фридриху Мерцу оправдываться, что пришлось, дабы его приняли в гильдию, оставить паспорт «у министра Румянцева». Странное же клеймо-именник Мерца: «GM»[43] обязано, скорее всего, сколу металла, превратившему завершение внизу литеры «С», обозначавшей имя Christian, в «G». Ведь подобный казус случился с елизаветинским ювелиром Георгом-Фридрихом Экартом, когда вертикальная черточка съехала на середину и тем преобразовала «G» (Georg) в совершенно непонятное «ç»[44].

Иоганн-Готтлиб Калау («Кало»)

Иоганн-Готтлиб Калау прибыл в Петербург из Дрездена и вступил золотых дел мастером в столичный иностранный цех ювелиров 9 января 1790 года. Один из его трех учеников, Эрик-Йохан Линдберг, уже в 1798 году стал подмастерьем. Иоганн-Готтлиб Калау, предпочитавший именоваться на французский манер «мастером Кало», женился на Марии Бек и работал еще в 1816 году. Его потомок Михаил Львович Ордовский и сейчас живет в Петербурге.

К 10 декабря 1801 года ювелир Кало сделал круглую золотую табакерку с портретом Александра I и украсил ее не только розами, но и шестнадцатью казенными бриллиантами, хотя и 5-го сорта, да зато каждый из них весил не менее 3-х каратов. Готовую табакерку ювелиры Кабинета оценили в громадную по тому времени сумму 23 000 рублей[45].

К 10 декабря 1801 года ювелир Кало сделал круглую золотую табакерку с портретом Александра I и украсил ее не только розами, но и шестнадцатью казенными бриллиантами, хотя и 5-го сорта, да зато каждый из них весил не менее 3-х каратов. Готовую табакерку ювелиры Кабинета оценили в громадную по тому времени сумму 23 000 рублей[45].

Йоган-Хенрик Гоппе

При Александре I для подарков в Кабинет закупалось много всевозможных перстней и табакерок, украшенных живописной эмалью, часов с цепочками, а также орденских знаков у «золотых дел мастера Гоппе», в котором, судя по подписи «Иоганн (или «Жан». – Л. К.) Гоппе», можно узнать престарелого Йогана-Хенрика, чей брат Йоган-Фредрик, родившийся в Гетеборге в 1735 году и там же обучившийся ремеслу в 1752–1758 годах у Абрахама Виргмана, стал мастером в шведском городе Никарлеби в 1776 году Сам же Йоган-Хенрик Гоппе стал золотых дел и галантерейным мастером петербургского иностранного цеха в октябре 1749 года и, судя по известным документам, довольно активно работал еще в 1806 году.

Неясно, был ли купец Гоппе, о котором в 1823 году судачили столичные жители, родственником или только однофамильцем престарелого золотых дел мастера. Сей негоциант, благочестивый лютеранин и богатый жених, когда его невеста Вильгельмина Бриммер обвенчалась с неким Николаем Циловым, не совладав со своими чувствами, зарезался от неразделенной любви[46].

Неясно, был ли купец Гоппе, о котором в 1823 году судачили столичные жители, родственником или только однофамильцем престарелого золотых дел мастера. Сей негоциант, благочестивый лютеранин и богатый жених, когда его невеста Вильгельмина Бриммер обвенчалась с неким Николаем Циловым, не совладав со своими чувствами, зарезался от неразделенной любви[46].

«Купец» Луи Нитард и золотых дел мастер Иоганн-Николаус Брандт

Много драгоценных табакерок и часов приобреталось для грядущих пожалований и у «купца» Луи Нитарда[47]. Всевозможные же мелочи для самого Александра I исполнял золотых дел мастер Иоганн-Николаус Брант (Брандт), родившийся в июне 1773 года в Штральзунде. В 1793 году он переехал в Петербург, где в октябре 1796 года стал галантерейным мастером иностранного цеха. Вероятно, коллеги его ценили, ибо он в 1810–1811 годах стал помощником старосты, а на следующий срок, 1812–1813 годы, его избрали старостой-алдерманом. На этом ответственном посту мастер Брант и скончался[48].

Франсуа Мартен, Даниэль Ола и братья Пицкер

Даже столичным ювелирам, являвшимся членами цеха иностранных мастеров удостоиться придирчивого внимания «сильных мира сего» было не так-то просто. Чаще у искусных ремесленников покупали в третье отделение императорского Кабинета в запас для будущих подарков от Двора единичные драгоценные вещи, не только понравившиеся красотой, но и подходящие по цене.

В апреле 1812 года продал своей работы «перстень овальный бриллиантовый с аметистом» золотых дел мастер Франсуа Мартен, уроженец Маастрихта, приехавший в Петербург из Гамбурга[49].

Восемь месяцев спустя, подобный же перстень приобрели «у мастера золотых дел Оли». Под столь забавной фамилией, более напоминавшей женское имя, скрывался Даниэль Ола, сохранявший прусское подданство в столице Российской империи более тридцати лет, ибо вступил в достопочтенный цех ювелиров еще в 1799, а упоминался последний раз среди его членов в 1832 году[50].

В начале XIX века в «Северной Пальмире» работали три брата, подданные Датского королевства, хотя и были уроженцами Петербурга: Йохан-Фридрих, Карл-Генрих и Готтлиб Пицкеры.

Старшему из них, Йохану-Фридриху, удалось достаточно быстро сделать блестящую карьеру. Проучившись пять лет (с 1792 по 1797 гг.) у мастера Готфрида-Генриха Лемана и получив по окончании статус подмастерья, он уже 20 октября 1802 года становится золотых дел мастером столичного иностранного цеха, а через какие-то восемь лет, два года подряд (в 1810 и 1811) коллеги избирают его товарищем старосты. Наконец, в 1814 году Йохан-Фридрих Пицкер оказывается на престижном посту старосты цеха ювелиров.

Скорее всего, именно у него, «золотых дел мастера Пицкера» купили бриллиантовый овальный перстень, но на сей раз с аквамарином.

Не исключено, что Йохан-Фридрих Пицкер мог посоветовать своему младшему брату Готтлибу в выборе наставника, поскольку, проучившись у него всего четыре года, уже в 1803 году Готтлиб Пицкер вступил галантерейным мастером в столичный иностранный цех ювелиров. Этим талантливым учителем оказался не кто иной, как соотечественник братьев Франц-Якоб Франк[51].

В апреле 1812 года продал своей работы «перстень овальный бриллиантовый с аметистом» золотых дел мастер Франсуа Мартен, уроженец Маастрихта, приехавший в Петербург из Гамбурга[49].

Восемь месяцев спустя, подобный же перстень приобрели «у мастера золотых дел Оли». Под столь забавной фамилией, более напоминавшей женское имя, скрывался Даниэль Ола, сохранявший прусское подданство в столице Российской империи более тридцати лет, ибо вступил в достопочтенный цех ювелиров еще в 1799, а упоминался последний раз среди его членов в 1832 году[50].

В начале XIX века в «Северной Пальмире» работали три брата, подданные Датского королевства, хотя и были уроженцами Петербурга: Йохан-Фридрих, Карл-Генрих и Готтлиб Пицкеры.

Старшему из них, Йохану-Фридриху, удалось достаточно быстро сделать блестящую карьеру. Проучившись пять лет (с 1792 по 1797 гг.) у мастера Готфрида-Генриха Лемана и получив по окончании статус подмастерья, он уже 20 октября 1802 года становится золотых дел мастером столичного иностранного цеха, а через какие-то восемь лет, два года подряд (в 1810 и 1811) коллеги избирают его товарищем старосты. Наконец, в 1814 году Йохан-Фридрих Пицкер оказывается на престижном посту старосты цеха ювелиров.

Скорее всего, именно у него, «золотых дел мастера Пицкера» купили бриллиантовый овальный перстень, но на сей раз с аквамарином.

Не исключено, что Йохан-Фридрих Пицкер мог посоветовать своему младшему брату Готтлибу в выборе наставника, поскольку, проучившись у него всего четыре года, уже в 1803 году Готтлиб Пицкер вступил галантерейным мастером в столичный иностранный цех ювелиров. Этим талантливым учителем оказался не кто иной, как соотечественник братьев Франц-Якоб Франк[51].

Франц Франк поставляет ордена в Гардероб Его Императорского Величества

Неизвестна точная дата появления на свет Франца-Якоба Франка в семье датчанина, корпевшего чиновником на русской службе. После семи лет обучения ремеслу у известного столичного мастера Эрнста-Фридриха Мейснера, юноша уже в 1781 году стал подмастерьем. Однако лишь спустя девять лет Франц-Якоб Франк, успешно выдержав испытания, вступил золотых дел и галантерейным мастером в петербургский иностранный цех ювелиров, в коем через одиннадцать лет стал помощником старосты, потом два года походил в товарищах главы цеха, а в 1804 его самого избрали в старосты. Это было неудивительно. Слава Франца Франка быстро растет благодаря его искусным рукам. Еще в 1800 году талантливый мастер стал поставщиком Капитула орденов, а вскоре ему доверили не только починку, но и исполнение новых всевозможных орденов для Гардероба самого императора Александра I[52]. Какие же ордена приходилось носить на груди победителю Наполеона?