Страница:

— Не кипятись, хлопче! Это дело не такое простое, как ты думаешь! — оборвал его Метелица. — Ведь самому понятно — без разрешения не пойдёшь, если не хочешь отведать батогов… А хотя бы и пошёл, то не далеко бы отошёл! Без кошевого не возьмёшь в дорогу ни пороху, ни олова, ни сухарей, ни солонины…

Опытный и рассудительный Метелица, как всегда, был прав.

— Что же ты посоветуешь, батько? — спросил Арсен.

— А что я посоветую? Идти к Стягайло… Я тоже пошёл бы, да боюсь, что мой лик не очень нравится наказному атаману. Так что моё присутствие может и напортить тебе…

Опытный и рассудительный Метелица, как всегда, был прав.

— Что же ты посоветуешь, батько? — спросил Арсен.

— А что я посоветую? Идти к Стягайло… Я тоже пошёл бы, да боюсь, что мой лик не очень нравится наказному атаману. Так что моё присутствие может и напортить тебе…

2

Иван Стягайло приобрёл на Запорожье славу отчаянного, бесстрашного воина-казачины и скупого, ненасытного хозяина-жмота. В бою, распалившись, он не раз смело смотрел смерти в глаза, бросался туда, где было более опасно, и на теле имел столько шрамов, сколько, должно, не имел латок на своей одежонке последний нищий. Его рука не знала усталости, и тяжёлая сабля нагоняла страх на врагов. Не одному братчику приходила она на помощь, спасая в трудную минуту от неминуемой смерти… За это запорожцы любили и уважали Стягайло.

Зато дома, в Сечи и на хуторе, он был совершенно другим человеком. Никто не имел больше, чем у него, земли, лесов, коней, скотины, пасек. Ни у кого из казаков-богатеев не было столько батраков и батрачек, как у Стягайло. И никто из них не был так скуп, как он. Все, что прилипало к его рукам, прилипало навеки… Во время дележа военной добычи, пользуясь своим атаманством, тянул к себе самые дорогие вещи, самые лакомые куски, а когда на куренной раде делили земельные угодья, магарычами, подкупами, а то и криком, потому как имел лужёную глотку, добивался для себя наилучших делянок… Не брезговал и ростовщичеством — давал своим братчикам-запорожцам деньги в рост и потом драл с них три шкуры. За это казаки ненавидели его и прозвали: Стягайло. Поначалу он злился, когда его так окликали, но ничего поделать не мог — кличка пристала как смола и вошла в запорожский реестр. А со временем привык к ней, смирился, хорошо зная, что у запорожцев часто встречаются фамилии, клички и похлеще, даже обиднее, оскорбительнее — разные Дериземли, Безштаньки, Голопупенки, Кривошеи, Рябые, — свою же настоящую фамилию давно забыл и никогда о ней не вспоминал.

Он был видный казак, его не раз выбирали куренным атаманом. Но ему казалось этого мало, и он втайне примеривался к булаве кошевого. Ради такой заманчивой цели иногда даже раскошеливался — задабривал куренных атаманов и старых влиятельных казаков, а в день своего рождения ставил бочку горилки на сечевом майдане для голытьбы, надеясь, что на раде своим криком она может поддержать его.

Таким был этот человек, от которого в значительной мере зависело сейчас будущее Арсена. Он очень хорошо знал Стягайло и сам, и по рассказам Метелицы, потому побаивался, идя с друзьями к войсковой канцелярии.

На его стук в дверь послышалось громкое «войдите». Четыре казака вошли в светлицу и, отвесив поклон, остановились у порога.

Стягайло сидел за столом и читал книгу. Арсен издали узнал «Синопсис» Иннокентия Гизеля, архимандрита Киево-Печерской лавры и профессора Киево-Могилянского коллегиума. Эта книжка появилась лет пять или шесть тому назад и сразу приобрела широкую известность на Украине и по всей России, потому что была первым учебником отечественной истории. Арсен сам увлекался ею.

Отложив книжку в сторону и сняв с широкого седлоподобного носа маленькие очки в железной оправе, Стягайло внимательно осмотрел казаков, расправил длинные густые усы и прогудел, как в бочку:

— Здорово, молодцы! С чем пришли?

Арсен выступил вперёд и рассказал о нападении ордынцев на Лубенщину, об уничтожении хутора и об утрате семьи.

— Так чего же ты хочешь, казаче?

— Я хочу вызволить своих родных. Они, вероятно, в Корсуне…

— Гм, чем же я могу помочь?

— Дозвольте, батько, набрать желающих… да снарядить их припасами из войсковой казны.

— Вот как! — Стягайло наморщил лоб. В глазах промелькнуло беспокойство. — Ты, казаче, думаешь, что говоришь?.. Да разве я могу без согласия на то царя или гетмана самочинно начинать поход против османов? Это же может вызвать большую войну!

Обескураженный Звенигора развёл руками: ответ наказного атамана показался ему резонным. Но тут включился в разговор Семён Гурко.

— Батько кошевой, с каких это пор на поход против извечных врагов наших нужно разрешение? — спросил он. — Тем более что с Портой и Крымом у нас ещё нет мирного договора…

Стягайло с удивлением уставился на незнакомца.

— Ты кто? Я что-то не припомню твоего лица…

— Семён Гурко, отставной казак Нежинского полка.

— Гм, а с каких это пор отставной казак с Левобережья указывает кошевому, что он должен делать? — с издёвкой молвил Стягайло.

— Я не указываю. Я только высказал удивление…

— Удивление можешь высказывать у себя на печи, а не перед кошевым! Каждый бродяга будет ещё поучать меня!

— Сегодня я бродяга, а завтра стану запорожцем. С этим и прибыл сюда…

— Вот как станешь, тогда и буду говорить с тобой! Только таких умников у нас и своих хватает — не знаем куда девать!

Это была прямая угроза. Но Гурко пропустил её мимо ушей.

— Не будем препираться, батько кошевой. Ведь прибыли мы не для того… Я думаю, что в ответ на нападение гетман сам пошлёт войско на правый берег, чтобы наказать Юрася, и вряд ли будет против того, чтобы какая-то сотня запорожцев приняла участие в этом походе… Нам нужны всего лишь порох, олово да хлеб или сухари. Неужели Сечь пропустит случай малость потрепать ханские чамбулы, которые, прикрываясь именем Юрася Хмельниченко, гуляют по Правобережью, как у себя дома?

— Я повторяю ещё раз, казаче, что это не твоего ума дело, — упрямо стоял на своём Стягайло.

— Как знать, как знать, — с вызовом и лёгкой иронией в голосе сказал Гурко.

— Ты слишком самоуверен, казаче, — нагнув бычью шею и наливаясь кровью, гаркнул наказный атаман. — Но мы и не таким рога обламывали!

— Батько, мы пришли сюда не ссориться и выяснять, кто из нас умнее, — вмешался Арсен, сдерживая гнев, закипающий в сердце. — Мы пришли за помощью… А коль мы невпопад, то можем и назад!.. Извиняйте, что побеспокоили… Идём, друзья!

— Идите подобру-поздорову!.. И вот тебе моё последнее слово, казаче. Ты сам или со своими друзьями можешь ехать куда угодно — в Корсунь, в Канев или к самому черту в зубы! Но снаряжать за счёт Сечи военную экспедицию, чтобы вызволить твоих родных, я не позволю!.. У нас и без этого мало припасов. А хлеба и сухарей почти совсем нет. Сидим на саламахе… Вот так!

Казаки молча поклонились и вышли.

— Пся крев! — выругался Спыхальский, спускаясь с крыльца. — Остались на бобах, прошу пана!

— И вправду, разве ожидали такого?.. — глухо отозвался Роман. — Что же будем делать, братья?

— Поеду к Серко на хутор! — решительно заявил Арсен. — Неужели и он откажет мне?

— Поезжай, Арсен! Езжай не мешкая! — поддержал друга Спыхальский. — А мы тем временем сговорим желающих да примем батьку Семена в кош… Езжай!

Арсен молча кивнул, и друзья направились в курень.

Зато дома, в Сечи и на хуторе, он был совершенно другим человеком. Никто не имел больше, чем у него, земли, лесов, коней, скотины, пасек. Ни у кого из казаков-богатеев не было столько батраков и батрачек, как у Стягайло. И никто из них не был так скуп, как он. Все, что прилипало к его рукам, прилипало навеки… Во время дележа военной добычи, пользуясь своим атаманством, тянул к себе самые дорогие вещи, самые лакомые куски, а когда на куренной раде делили земельные угодья, магарычами, подкупами, а то и криком, потому как имел лужёную глотку, добивался для себя наилучших делянок… Не брезговал и ростовщичеством — давал своим братчикам-запорожцам деньги в рост и потом драл с них три шкуры. За это казаки ненавидели его и прозвали: Стягайло. Поначалу он злился, когда его так окликали, но ничего поделать не мог — кличка пристала как смола и вошла в запорожский реестр. А со временем привык к ней, смирился, хорошо зная, что у запорожцев часто встречаются фамилии, клички и похлеще, даже обиднее, оскорбительнее — разные Дериземли, Безштаньки, Голопупенки, Кривошеи, Рябые, — свою же настоящую фамилию давно забыл и никогда о ней не вспоминал.

Он был видный казак, его не раз выбирали куренным атаманом. Но ему казалось этого мало, и он втайне примеривался к булаве кошевого. Ради такой заманчивой цели иногда даже раскошеливался — задабривал куренных атаманов и старых влиятельных казаков, а в день своего рождения ставил бочку горилки на сечевом майдане для голытьбы, надеясь, что на раде своим криком она может поддержать его.

Таким был этот человек, от которого в значительной мере зависело сейчас будущее Арсена. Он очень хорошо знал Стягайло и сам, и по рассказам Метелицы, потому побаивался, идя с друзьями к войсковой канцелярии.

На его стук в дверь послышалось громкое «войдите». Четыре казака вошли в светлицу и, отвесив поклон, остановились у порога.

Стягайло сидел за столом и читал книгу. Арсен издали узнал «Синопсис» Иннокентия Гизеля, архимандрита Киево-Печерской лавры и профессора Киево-Могилянского коллегиума. Эта книжка появилась лет пять или шесть тому назад и сразу приобрела широкую известность на Украине и по всей России, потому что была первым учебником отечественной истории. Арсен сам увлекался ею.

Отложив книжку в сторону и сняв с широкого седлоподобного носа маленькие очки в железной оправе, Стягайло внимательно осмотрел казаков, расправил длинные густые усы и прогудел, как в бочку:

— Здорово, молодцы! С чем пришли?

Арсен выступил вперёд и рассказал о нападении ордынцев на Лубенщину, об уничтожении хутора и об утрате семьи.

— Так чего же ты хочешь, казаче?

— Я хочу вызволить своих родных. Они, вероятно, в Корсуне…

— Гм, чем же я могу помочь?

— Дозвольте, батько, набрать желающих… да снарядить их припасами из войсковой казны.

— Вот как! — Стягайло наморщил лоб. В глазах промелькнуло беспокойство. — Ты, казаче, думаешь, что говоришь?.. Да разве я могу без согласия на то царя или гетмана самочинно начинать поход против османов? Это же может вызвать большую войну!

Обескураженный Звенигора развёл руками: ответ наказного атамана показался ему резонным. Но тут включился в разговор Семён Гурко.

— Батько кошевой, с каких это пор на поход против извечных врагов наших нужно разрешение? — спросил он. — Тем более что с Портой и Крымом у нас ещё нет мирного договора…

Стягайло с удивлением уставился на незнакомца.

— Ты кто? Я что-то не припомню твоего лица…

— Семён Гурко, отставной казак Нежинского полка.

— Гм, а с каких это пор отставной казак с Левобережья указывает кошевому, что он должен делать? — с издёвкой молвил Стягайло.

— Я не указываю. Я только высказал удивление…

— Удивление можешь высказывать у себя на печи, а не перед кошевым! Каждый бродяга будет ещё поучать меня!

— Сегодня я бродяга, а завтра стану запорожцем. С этим и прибыл сюда…

— Вот как станешь, тогда и буду говорить с тобой! Только таких умников у нас и своих хватает — не знаем куда девать!

Это была прямая угроза. Но Гурко пропустил её мимо ушей.

— Не будем препираться, батько кошевой. Ведь прибыли мы не для того… Я думаю, что в ответ на нападение гетман сам пошлёт войско на правый берег, чтобы наказать Юрася, и вряд ли будет против того, чтобы какая-то сотня запорожцев приняла участие в этом походе… Нам нужны всего лишь порох, олово да хлеб или сухари. Неужели Сечь пропустит случай малость потрепать ханские чамбулы, которые, прикрываясь именем Юрася Хмельниченко, гуляют по Правобережью, как у себя дома?

— Я повторяю ещё раз, казаче, что это не твоего ума дело, — упрямо стоял на своём Стягайло.

— Как знать, как знать, — с вызовом и лёгкой иронией в голосе сказал Гурко.

— Ты слишком самоуверен, казаче, — нагнув бычью шею и наливаясь кровью, гаркнул наказный атаман. — Но мы и не таким рога обламывали!

— Батько, мы пришли сюда не ссориться и выяснять, кто из нас умнее, — вмешался Арсен, сдерживая гнев, закипающий в сердце. — Мы пришли за помощью… А коль мы невпопад, то можем и назад!.. Извиняйте, что побеспокоили… Идём, друзья!

— Идите подобру-поздорову!.. И вот тебе моё последнее слово, казаче. Ты сам или со своими друзьями можешь ехать куда угодно — в Корсунь, в Канев или к самому черту в зубы! Но снаряжать за счёт Сечи военную экспедицию, чтобы вызволить твоих родных, я не позволю!.. У нас и без этого мало припасов. А хлеба и сухарей почти совсем нет. Сидим на саламахе… Вот так!

Казаки молча поклонились и вышли.

— Пся крев! — выругался Спыхальский, спускаясь с крыльца. — Остались на бобах, прошу пана!

— И вправду, разве ожидали такого?.. — глухо отозвался Роман. — Что же будем делать, братья?

— Поеду к Серко на хутор! — решительно заявил Арсен. — Неужели и он откажет мне?

— Поезжай, Арсен! Езжай не мешкая! — поддержал друга Спыхальский. — А мы тем временем сговорим желающих да примем батьку Семена в кош… Езжай!

Арсен молча кивнул, и друзья направились в курень.

3

После обеда Переяславский курень загудел, как растревоженный улей. В сечевое товарищество принимали Семена Гурко.

Обычно приём проходил тихо-мирно. Вновь прибывшего парубка или опытного казака, желающего вступить в запорожское товарищество, куренной атаман спрашивал, добровольно ли он вступает в семью славных рыцарей войска запорожского и согласен ли он слушаться своих атаманов. Если неофит говорил, что вступает добровольно и будет слушаться всех атаманов, его спрашивали, как он прозывается. Именно — как прозывается, и если новичок по тем или иным причинам не хотел, чтобы в реестре фигурировала его настоящая фамилия, то туда заносилась лишь кличка. Эта традиция установилась ещё с тех пор, когда крепостные крестьяне, бежавшие на Запорожье от панов, умышленно скрывали свои настоящие фамилии, а панам или чиновникам короля, требовавшим выдачи беглеца, можно было сказать, что это не тот, кого они разыскивают, а совсем другой человек, вот даже и фамилия у него другая… Если же клички не было, то наблюдательные запорожцы тут же на ходу придумывали её, чаще всего подмечая какую-нибудь черту характера или внешности новоиспечённого казака. «Нехай будет Рябоштаном!» — выкрикивал кто-нибудь, намекая на пёстрые, рябые штаны прибывшего. Или: «Да он глухой, как тетеря[15], пускай Тетерей и прозывается!» Так и записывали… С этой минуты новичок становился запорожцем. Если он был юношей или взрослым человеком, но не знакомым с военным делом, то его называли молодиком и прикрепляли к старому бывалому казаку, который года за два или за три должен был научить своего подопечного орудовать саблей и копьём, метко стрелять из ружья, пистолета, гаковницы[16] и пушки, копать шанцы, выстраивать походный табор из возов, ездить на коне, мастерить чайки[17] и плавать на них и ещё множеству больших и малых дел, с которыми полагалось уметь справляться запорожцу. Обучение проводилось не даром. Молодик обязывался служить «батьке» и отрабатывать на зимовнике, то есть в хозяйстве своего учителя. Но встречались и такие учителя-бессребреники, как старый Метелица, которые за науку не требовали ничего, кроме кружки горилки да уважения… Если же вновь обращённый был опытным воином, он сразу вливался в состав запорожцев, курень принимал его как равного.

Однако сегодня традиция нарушилась.

Когда Семён Гурко подошёл к группе седоусых казаков и, поклонившись, как положено, попросился в Переяславский курень, наказной куренной атаман Могила, назначенный на то время, пока Стягайло будет наказным кошевым, сказал:

— Человече, я не против… Как говорится, мне все равно… Но лучше, ежели мы покличем кошевого. Что-то у него на тебя зуб, кажись, есть… Правда, по нашим обычаям, мы можем принять тебя и без кошевого, но он решил сам присутствовать на куренной раде, и не годится перечить атаману. Тем более что он — наш куренной…

И Могила послал молодика за Стягайло.

Эти слова наказного куренного неприятно поразили Гурко. Значит, кошевой уже успел переговорить о нем с видными казаками куреня, от которых прежде всего зависит его судьба. Да, злопамятный человек и, кажется, не большого ума…

Ждать пришлось недолго. Красный от мороза и от кружки крепкого мёда, который он любил принимать перед обедом, Стягайло поздоровался, скинул кожух и сел к столу.

— Ну, что тут? — спросил мрачно.

— Да вот, батько, новичок просится в наш курень, — сказал Могила.

— Новичок? Кто же это? — Стягайло притворился, что не замечает Семена Гурко.

Гурко вышел вперёд, поклонился.

— Это я, батько.

— А-а, это ты… Нежинский казак… Как же тебя звать?

— Семён Гурко.

— Сколько лет тебе?

— За сорок повернуло.

— А в войске сколько?

— Двадцать.

— Ты, кажется, грамотный?

— Малость кумекаю. Учился в Киевской коллегии.

Кошевой пристально разглядывал казака, будто хотел разгадать его самые сокровенные мысли. Что ж, красивый, сильный и рассудительный. Смотрит смело, держится независимо, словно и впрямь важная птица. «Примешь на свою голову такого разумника, а через год-другой он, чего доброго, даст тебе коленом под одно место и спихнёт с куренного… Знаем мы таких! Не раз уже случалось!» — подумал Стягайло, а потому, хотя и пытался сдержать свои чувства, сказал сердито:

— Ну, что ж, я не против. Но просись, хлопче, в другой курень. У нас и так много народа! Даже спать негде, когда соберутся все… А вот в Незамаевском да Мышастовском куренях маловато. Шёл бы туда!

— Однако, батько кошевой, мне хотелось бы со своими товарищами…

— Мышастовский курень рядом… Вот и будете вместе!

— А в походе? В бою?.. Разве дело в том, чтоб вместе только спать или из одной миски саламаху хлебать?

— Тебя не переговоришь, — насупился Стягайло.

— Не в меру умен и настырен этот новичок, — поддержал кошевого низенький и круглый, как бочка, казак Покотило, давний приятель Стягайло. — Ты, человече, слыхал, что тебе сказано? И не кем-нибудь, а самим кошевым! Забирай манатки — да иди себе без оглядки!

Гурко медлил, собираясь с мыслями, как бы помягче ответить, но его опередил Роман Воинов.

— Братья, я не понимаю, что тут происходит? Человек просится в наш курень, а его допрашивают, как на суде! Прогоняют, как собаку… А ты-то, Покотило, хоть знаешь ли, что за человек перед тобой? Да ты батьке Семёну и в подмётки не годишься!

— Чья бы мычала, а твоя бы молчала! — тонко взвизгнул Покотило. — Кто ты такой!.. Сам шатаешься черт знает где, а не успеешь заявиться на Сечи — свои порядки устанавливаешь!

— Тебя забыл спросить, что мне делать! — отрубил Роман, тряхнув своим пышным пшеничным чубом, который он, как и Арсен, не сбрил вопреки запорожскому обычаю. — Если бы все сиднем сидели по зимовникам, как ты, да держались за подолы своих жинок, давно бы уже ордынцы переловили нас всех, как перепёлок!

Покотило вспыхнул и схватился за саблю:

— Щенок! С кем разговариваешь?.. Я тебе в батьки гожусь!

За спиной Романа тяжело засопели Спыхальский и Метелица. Начал пробираться вперёд Секач. У Шевчика от волнения покраснела тонкая шея.

— Кто посмеет тронуть Романа? — рявкнул Метелица. — А ну, выходи! Но сперва будешь иметь дело со мной!

— И со мной! — встопорщил усы и зло повёл глазами Спыхальский.

— Да нехай и про меня не забывает! — выскочил вперёд Шевчик.

Весь курень зашевелился. Послышались крики, ропот. Все столпились вокруг спорщиков. Одни становились на сторону кошевого и Покотило, другие поддерживали Романа и Метелицу. Большинство же казаков не знали, из-за чего ссора, и сгрудились посреди куреня, просто ожидая интересного зрелища, но понемногу и они начали втягиваться в спор.

Лишь наказной атаман Могила не присоединялся ни к тем, ни к другим. В душе он не одобрял поведения Стягайло, но и выступить против не смел, так как, будучи сейчас куренным, обязан был поддерживать кошевого.

Масла в огонь подлил Секач. Поблёскивая новым бархатным жупаном, он протиснулся к самому столу и завопил:

— Братчики, чего наказной кошевой выдумывает? Спокон веку у нас был обычай, что новичка принимает в кош курень… Потому и сейчас мы должны решать — принять или не принять. А Иван Стягайло в этом случае имеет не больше прав, чем мы!

— А и вправду, возгордился, старый черт! — прошепелявил беззубым ртом Шевчик. — Забыл, как грязюкой мазали голову, чтоб помнил, откуда вышел!

— Распоясался, что и удержу нету! — послышалось откуда-то сзади.

— Сущий мироед! Дука[18]!

Стягайло от гнева покраснел, но молчал. Чувствовал, что криком сейчас не возьмёшь. У людей прорывалось озлобление, копившееся долгое время, и он знал, что ему надо дать выход, чтобы избежать взрыва.

За его спиной стягивались знатные казаки-богатеи.

— Кто там кричит на кошевого? А ну-ка выйди сюда! — заверещал Покотило.

— А кукиш с маком не хочешь?

— Иди сам сюда — обомнём тебе бока!

— Тихо, братчики! Тихо! — закричал Могила, видя, что запорожцы вот-вот вцепятся друг другу в чубы.

В поднявшемся шуме его не слышали.

Тогда вскочил Стягайло и гаркнул так, что глина посыпалась с потолка:

— Будет вам, иродовы дети! Нашли время для крика! Поразевали рты, как голенища, и думают, что их кто-то испугается! Заткнитесь, говорю!.. Разве я против того, чтоб этого человека принять в наш курень? Кто слыхал такое?

Кошевой выдержал паузу, внимательно прислушиваясь к затихающему ропоту. За многие годы казакованья он хорошо изучил этих людей и знал — в критическую минуту нельзя переть на рожон, а нужно отступить, успокоить возбуждённых запорожцев, которые в гневе могут натворить черт знает что, а когда они угомонятся — вновь взять поводья в руки и делать с ними все, что вздумается…

Почувствовав лёгкое изменение в настроении толпы, ошарашенной таким неожиданным коленцем наказного, Стягайло немного понизил голос:

— Я сказал только, что в Мышастовском и Незамаевском куренях людей поменьше и не так тесно! Но если вам хочется принять его непременно к себе, так, по мне, — хоть всю гетманщину принимайте!

— Принять! Принять! — раздались голоса.

Казаки вмиг забыли о ненависти, вспыхнувшей в их сердцах. Кто-то намекнул, что новичку следовало бы ради такой оказии поставить товариществу бочонок горилки. Но тут вновь подал голос Покотило. Обида переполняла его, и ему хотелось хотя бы чем-нибудь пронять тех, кто оскорбил его самолюбие.

— Как же его принимать, когда у него и прозвища никакого нету? — спросил он.

Однако настроение запорожцев уже улучшилось настолько, что они восприняли это как шутку. Кто-то крикнул:

— И вправду — треба прозвище!

— Треба! Треба!

— Так дадим ему прозвище!

— Дадим! Дадим!

— А какое?

Задумались казаки. Кое-кто наморщил лоб. Другие начали осматривать новичка со всех сторон, пытаясь к чему-нибудь прицепиться.

А Семён Гурко спокойно стоял в кругу казаков, улыбаясь доброй подкупающей улыбкой, и с высоты своего роста — он едва не подпирал кривую матицу старого, вросшего в землю куреня — оглядывал ясными глазами сечевое товарищество, среди которого предстояло ему отныне жить, делить радости и горе, жизнь и смерть. Какие разные лица, фигуры! Люди старые, и пожилые, и совсем молодые… Но всех их объединяла любовь к отчизне, ради которой они поклялись сносить и тяготы военной жизни, и разлуку с семьями, ради неё нередко проливали и свою и чужую кровь, расплачивались жизнью… Теперь они притихли, как дети, и напряжённо думали, какую же кличку дать этому русому красавцу с обветренным мужественным лицом и высоким, слегка покатым лбом? И никто не решался произнести какое-либо язвительное или обидное слово, которым чаще всего наделяли новичков. Большая крепкая фигура, умный взгляд серых глаз, который проникал в самую душу, ладно сшитая одежда — ничто не давало повода для насмешливого прозвища.

Но как-то нужно назвать!

Спыхальский тихонько посмеивался и подталкивал Гурко в бок — попался, мол!

А Покотило, чтобы окончательно развеять плохое впечатление о себе, с вкрадчивой улыбкой воскликнул:

— Ну, вот видите? Как же его принимать? Он ничего такого не сделал даже для того, чтоб прозвище ему придумать!

— А и вправду, леший его забери! — показал свой единственный зуб Шевчик. — Он ничем ещё перед нами не отличился. Ничего не отчебучил!

Гурко на мгновение задумался, посерьёзнел и, хитро подмигнув деду, усмехнулся весело:

— Ну, за этим дело не станет! Если вам так уж хочется, чтоб я отчебучил что-нибудь, могу и отчебучить! Хотя и вышел давно из этого возраста! На выдумки я всегда был мастак!.. Только, чур, не обижаться! Сами напросились!

И он начал протискиваться к двери.

По мере его продвижения в курене стихал шум. Всех томило любопытство: что удумал новичок? Какой фортель выкинет? Чем развеселит их?.. Может, и вправду он необычайный выдумщик, шутник и острослов? Таких они любили, потому что и сами были не против пошутить, подтрунить над кем-нибудь, до слез насмеяться.

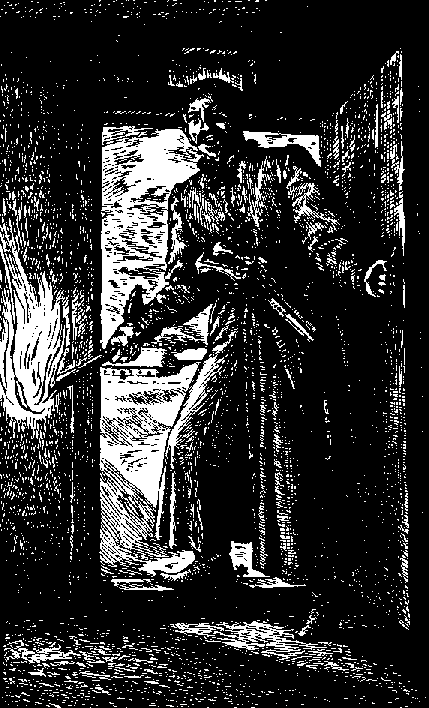

Проходя мимо печки, в которой полыхало малиновое пламя, Гурко остановился. Видно, в голову ему пришла новая, неожиданная мысль. Его выразительные серые глаза заискрились смехом. Хмыкнув в усы, он вдруг нагнулся, выхватил из огня горящую хворостину и быстро выбежал в сени.

Запорожцы проводили его недоуменными взглядами.

Запорожцы проводили его недоуменными взглядами.

— Гм, что же он надумал, разумник? — нарушил всеобщую тишину Покотило.

— А и вправду, интересно — что? — выскочил вперёд дед Шевчик, вытянув из потёртого воротника свитки сморщенную, как у индюка, шею. — Не чертей ли поджаривать?

Тогда куренной Могила приказал одному молодику:

— Пойди-ка погляди!

Тот помялся — очень не хотелось выходить на холод, — набросил на плечи кожушок и медленно направился к сеням. Минуту спустя влетел назад возбуждённый, перепуганный. От порога выпалил:

— Горим, братчики!

— Как? Где? — переполошились запорожцы.

— Говори толком, вражий сын! — гаркнул Стягайло, вскакивая.

— Курень горит! Подпалил этот проклятый палий[19]!

Запорожцы опрометью бросились к двери, толкая и давя друг друга, выскакивали во двор и от неожиданности замирали: камышовая крыша куреня пылала в двух местах, как стог сухого сена. А с подветренной стороны стоял Гурко и подносил горящую хворостину под стреху.

— Ты что ж это делаешь, треклятый?! — налетел на него Стягайло. — Да за это тебя надо у столба до смерти засечь, разбойник! Надо же придумать такое — поджечь курень!

Огонь разгорался. В сечевой церкви ударили на сполох в колокол. Изо всех куреней высыпали запорожцы и, увидев пожар, мчались кто в чем был к переяславцам.

— Воду, воду давайте! Засыпай снегом! — неслись крики.

— Срывайте камыш!

— Выносите из куреня оружие, чтоб не погорело!

На шум сбежалась вся Сечь. Появились деревянные ведра. Запорожцы стали цепочкой и начали подавать воду. Несколько человек длинными баграми срывали с крыши снопы камыша, отбрасывали в сторону и там затаптывали в снег. Все куренное добро — ружья, сабли, пистолеты, посуду, одежду — вынесли и свалили подальше общей грудой.

Вскоре пожар погасили. С обгоревшей крыши, чернеющей безобразными рёбрами стропил и слёг, поднимался сизый дым, смешанный со смердящим паром. Сам курень не пострадал, он был обмазан толстым слоем глины и загореться не мог. Казаки постепенно успокаивались.

Но вдруг зарокотал громкий голос Стягайло:

— Довбиши[20], бейте в литавры! На раду! Все на раду!

Тревожно загудели литавры. Запорожцы дружно повалили на сечевой майдан, посреди которого высился гладко отёсанный дубовый столб, выстраивались по куреням в круг. Вполголоса допытывались друг у друга: что случилось? По какой причине собирается рада?

Никто ничего толком не мог объяснить.

Понятно стало лишь тогда, когда молодики вывели под стражей Гурко, а Стягайло закричал:

— К столбу его ведите! К столбу! Накажем киями[21] проклятущего палия!

На майдане нарастал гул. Казаки из других куреней, не зная, что произошло у переяславцев, поддержали кошевого и тоже закричали:

— Казнить его! Казнить!

— Он спалил бы всю Сечь!

— За такое нужно хорошенько погладить по спине!

Кто-то принёс из оружейной охапку увесистых палок. Выкатили бочку горилки и вынесли деревянный ковш. Молодики быстро привязали Гурко к столбу. Все было готово к экзекуции, которая на Сечи называлась «столбовой смертью».

Поражённые переяславцы некоторое время молчали. Вот как все обернулось! Шутка привела к смертоубийству! Приём в товарищество превратился в кровавую расправу. Разве это справедливо?

Поначалу послышался глухой ропот. Запорожцы начали перешёптываться. Потом раздались крики. Недовольные стали группироваться вокруг Воинова и Слыхальского, а также Метелицы, который не скрывал своих чувств и мыслей, вдоль и поперёк понося Стягайло.

— Надо спасать батьку Семена! — кричал Роман. — А то, как я вижу, кое-кто шуток не понимает!

— Или не желает понимать, чёртов сын! — гудел Метелица, не сводя свирепого взгляда с наказного кошевого. — Проклятый дука! Кровопивец!.. Такой дорвётся до булавы — так все мы останемся без головы!

А тем временем Стягайло действовал быстро и решительно. Не вдаваясь в долгие разговоры и объяснения, он подошёл первым к столбу, зачерпнул из бочки ковш горилки — выпил и, вытерев ладонью усы, сказал:

— Братчики, казним палия, который хотел спалить нашу мать Сечь! Который хотел довершить то, чего не удалось сделать янычарам! Видать, этого человека подослал Юрась Хмельниченко… Так не будет ему пощады!

Он схватил палку и со всего размаха ударил Гурко по спине.

За ним вышел Покотило. Перекрестился. Зачерпнул ковш горилки…

Выпить он не успел. С криками возмущения и руганью к нему ринулась группа запорожцев. Впереди мчался быстроногий Секач. Он толкнул Покотило так, что тот пропахал носом снег. Метелица, держа в руке саблю, заслонил собою Гурко, крикнул во всю силу могучих лёгких:

— Братчики! Не троньте! Кто поднимет руку на этого человека, тот совершит мерзкое дело! Несправедливое дело! А впридачу отведает моей сабли!..

Роман и Спыхальский тоже выдернули сабли и стали рядом с Метелицей. К ним присоединилось ещё несколько переяславцев. Даже наказной атаман Могила, нагнув по-бычьи крутую шею и сверкая исподлобья чёрными глазами, подошёл к столбу и положил руку на пистолет, торчавший за поясом. Над майданом воцарилась грозная тишина, предвещавшая бурю.

Минуту спустя Покотило, вскочив на ноги, выхватил саблю и кинулся на Секача.

— Мальчишка! Как ты смел ударить меня?! Знатного казака! И за что? И ты ещё посмел выступить против кошевого? Да за все это я знаешь что сделаю? Посеку как капусту!

Обычно приём проходил тихо-мирно. Вновь прибывшего парубка или опытного казака, желающего вступить в запорожское товарищество, куренной атаман спрашивал, добровольно ли он вступает в семью славных рыцарей войска запорожского и согласен ли он слушаться своих атаманов. Если неофит говорил, что вступает добровольно и будет слушаться всех атаманов, его спрашивали, как он прозывается. Именно — как прозывается, и если новичок по тем или иным причинам не хотел, чтобы в реестре фигурировала его настоящая фамилия, то туда заносилась лишь кличка. Эта традиция установилась ещё с тех пор, когда крепостные крестьяне, бежавшие на Запорожье от панов, умышленно скрывали свои настоящие фамилии, а панам или чиновникам короля, требовавшим выдачи беглеца, можно было сказать, что это не тот, кого они разыскивают, а совсем другой человек, вот даже и фамилия у него другая… Если же клички не было, то наблюдательные запорожцы тут же на ходу придумывали её, чаще всего подмечая какую-нибудь черту характера или внешности новоиспечённого казака. «Нехай будет Рябоштаном!» — выкрикивал кто-нибудь, намекая на пёстрые, рябые штаны прибывшего. Или: «Да он глухой, как тетеря[15], пускай Тетерей и прозывается!» Так и записывали… С этой минуты новичок становился запорожцем. Если он был юношей или взрослым человеком, но не знакомым с военным делом, то его называли молодиком и прикрепляли к старому бывалому казаку, который года за два или за три должен был научить своего подопечного орудовать саблей и копьём, метко стрелять из ружья, пистолета, гаковницы[16] и пушки, копать шанцы, выстраивать походный табор из возов, ездить на коне, мастерить чайки[17] и плавать на них и ещё множеству больших и малых дел, с которыми полагалось уметь справляться запорожцу. Обучение проводилось не даром. Молодик обязывался служить «батьке» и отрабатывать на зимовнике, то есть в хозяйстве своего учителя. Но встречались и такие учителя-бессребреники, как старый Метелица, которые за науку не требовали ничего, кроме кружки горилки да уважения… Если же вновь обращённый был опытным воином, он сразу вливался в состав запорожцев, курень принимал его как равного.

Однако сегодня традиция нарушилась.

Когда Семён Гурко подошёл к группе седоусых казаков и, поклонившись, как положено, попросился в Переяславский курень, наказной куренной атаман Могила, назначенный на то время, пока Стягайло будет наказным кошевым, сказал:

— Человече, я не против… Как говорится, мне все равно… Но лучше, ежели мы покличем кошевого. Что-то у него на тебя зуб, кажись, есть… Правда, по нашим обычаям, мы можем принять тебя и без кошевого, но он решил сам присутствовать на куренной раде, и не годится перечить атаману. Тем более что он — наш куренной…

И Могила послал молодика за Стягайло.

Эти слова наказного куренного неприятно поразили Гурко. Значит, кошевой уже успел переговорить о нем с видными казаками куреня, от которых прежде всего зависит его судьба. Да, злопамятный человек и, кажется, не большого ума…

Ждать пришлось недолго. Красный от мороза и от кружки крепкого мёда, который он любил принимать перед обедом, Стягайло поздоровался, скинул кожух и сел к столу.

— Ну, что тут? — спросил мрачно.

— Да вот, батько, новичок просится в наш курень, — сказал Могила.

— Новичок? Кто же это? — Стягайло притворился, что не замечает Семена Гурко.

Гурко вышел вперёд, поклонился.

— Это я, батько.

— А-а, это ты… Нежинский казак… Как же тебя звать?

— Семён Гурко.

— Сколько лет тебе?

— За сорок повернуло.

— А в войске сколько?

— Двадцать.

— Ты, кажется, грамотный?

— Малость кумекаю. Учился в Киевской коллегии.

Кошевой пристально разглядывал казака, будто хотел разгадать его самые сокровенные мысли. Что ж, красивый, сильный и рассудительный. Смотрит смело, держится независимо, словно и впрямь важная птица. «Примешь на свою голову такого разумника, а через год-другой он, чего доброго, даст тебе коленом под одно место и спихнёт с куренного… Знаем мы таких! Не раз уже случалось!» — подумал Стягайло, а потому, хотя и пытался сдержать свои чувства, сказал сердито:

— Ну, что ж, я не против. Но просись, хлопче, в другой курень. У нас и так много народа! Даже спать негде, когда соберутся все… А вот в Незамаевском да Мышастовском куренях маловато. Шёл бы туда!

— Однако, батько кошевой, мне хотелось бы со своими товарищами…

— Мышастовский курень рядом… Вот и будете вместе!

— А в походе? В бою?.. Разве дело в том, чтоб вместе только спать или из одной миски саламаху хлебать?

— Тебя не переговоришь, — насупился Стягайло.

— Не в меру умен и настырен этот новичок, — поддержал кошевого низенький и круглый, как бочка, казак Покотило, давний приятель Стягайло. — Ты, человече, слыхал, что тебе сказано? И не кем-нибудь, а самим кошевым! Забирай манатки — да иди себе без оглядки!

Гурко медлил, собираясь с мыслями, как бы помягче ответить, но его опередил Роман Воинов.

— Братья, я не понимаю, что тут происходит? Человек просится в наш курень, а его допрашивают, как на суде! Прогоняют, как собаку… А ты-то, Покотило, хоть знаешь ли, что за человек перед тобой? Да ты батьке Семёну и в подмётки не годишься!

— Чья бы мычала, а твоя бы молчала! — тонко взвизгнул Покотило. — Кто ты такой!.. Сам шатаешься черт знает где, а не успеешь заявиться на Сечи — свои порядки устанавливаешь!

— Тебя забыл спросить, что мне делать! — отрубил Роман, тряхнув своим пышным пшеничным чубом, который он, как и Арсен, не сбрил вопреки запорожскому обычаю. — Если бы все сиднем сидели по зимовникам, как ты, да держались за подолы своих жинок, давно бы уже ордынцы переловили нас всех, как перепёлок!

Покотило вспыхнул и схватился за саблю:

— Щенок! С кем разговариваешь?.. Я тебе в батьки гожусь!

За спиной Романа тяжело засопели Спыхальский и Метелица. Начал пробираться вперёд Секач. У Шевчика от волнения покраснела тонкая шея.

— Кто посмеет тронуть Романа? — рявкнул Метелица. — А ну, выходи! Но сперва будешь иметь дело со мной!

— И со мной! — встопорщил усы и зло повёл глазами Спыхальский.

— Да нехай и про меня не забывает! — выскочил вперёд Шевчик.

Весь курень зашевелился. Послышались крики, ропот. Все столпились вокруг спорщиков. Одни становились на сторону кошевого и Покотило, другие поддерживали Романа и Метелицу. Большинство же казаков не знали, из-за чего ссора, и сгрудились посреди куреня, просто ожидая интересного зрелища, но понемногу и они начали втягиваться в спор.

Лишь наказной атаман Могила не присоединялся ни к тем, ни к другим. В душе он не одобрял поведения Стягайло, но и выступить против не смел, так как, будучи сейчас куренным, обязан был поддерживать кошевого.

Масла в огонь подлил Секач. Поблёскивая новым бархатным жупаном, он протиснулся к самому столу и завопил:

— Братчики, чего наказной кошевой выдумывает? Спокон веку у нас был обычай, что новичка принимает в кош курень… Потому и сейчас мы должны решать — принять или не принять. А Иван Стягайло в этом случае имеет не больше прав, чем мы!

— А и вправду, возгордился, старый черт! — прошепелявил беззубым ртом Шевчик. — Забыл, как грязюкой мазали голову, чтоб помнил, откуда вышел!

— Распоясался, что и удержу нету! — послышалось откуда-то сзади.

— Сущий мироед! Дука[18]!

Стягайло от гнева покраснел, но молчал. Чувствовал, что криком сейчас не возьмёшь. У людей прорывалось озлобление, копившееся долгое время, и он знал, что ему надо дать выход, чтобы избежать взрыва.

За его спиной стягивались знатные казаки-богатеи.

— Кто там кричит на кошевого? А ну-ка выйди сюда! — заверещал Покотило.

— А кукиш с маком не хочешь?

— Иди сам сюда — обомнём тебе бока!

— Тихо, братчики! Тихо! — закричал Могила, видя, что запорожцы вот-вот вцепятся друг другу в чубы.

В поднявшемся шуме его не слышали.

Тогда вскочил Стягайло и гаркнул так, что глина посыпалась с потолка:

— Будет вам, иродовы дети! Нашли время для крика! Поразевали рты, как голенища, и думают, что их кто-то испугается! Заткнитесь, говорю!.. Разве я против того, чтоб этого человека принять в наш курень? Кто слыхал такое?

Кошевой выдержал паузу, внимательно прислушиваясь к затихающему ропоту. За многие годы казакованья он хорошо изучил этих людей и знал — в критическую минуту нельзя переть на рожон, а нужно отступить, успокоить возбуждённых запорожцев, которые в гневе могут натворить черт знает что, а когда они угомонятся — вновь взять поводья в руки и делать с ними все, что вздумается…

Почувствовав лёгкое изменение в настроении толпы, ошарашенной таким неожиданным коленцем наказного, Стягайло немного понизил голос:

— Я сказал только, что в Мышастовском и Незамаевском куренях людей поменьше и не так тесно! Но если вам хочется принять его непременно к себе, так, по мне, — хоть всю гетманщину принимайте!

— Принять! Принять! — раздались голоса.

Казаки вмиг забыли о ненависти, вспыхнувшей в их сердцах. Кто-то намекнул, что новичку следовало бы ради такой оказии поставить товариществу бочонок горилки. Но тут вновь подал голос Покотило. Обида переполняла его, и ему хотелось хотя бы чем-нибудь пронять тех, кто оскорбил его самолюбие.

— Как же его принимать, когда у него и прозвища никакого нету? — спросил он.

Однако настроение запорожцев уже улучшилось настолько, что они восприняли это как шутку. Кто-то крикнул:

— И вправду — треба прозвище!

— Треба! Треба!

— Так дадим ему прозвище!

— Дадим! Дадим!

— А какое?

Задумались казаки. Кое-кто наморщил лоб. Другие начали осматривать новичка со всех сторон, пытаясь к чему-нибудь прицепиться.

А Семён Гурко спокойно стоял в кругу казаков, улыбаясь доброй подкупающей улыбкой, и с высоты своего роста — он едва не подпирал кривую матицу старого, вросшего в землю куреня — оглядывал ясными глазами сечевое товарищество, среди которого предстояло ему отныне жить, делить радости и горе, жизнь и смерть. Какие разные лица, фигуры! Люди старые, и пожилые, и совсем молодые… Но всех их объединяла любовь к отчизне, ради которой они поклялись сносить и тяготы военной жизни, и разлуку с семьями, ради неё нередко проливали и свою и чужую кровь, расплачивались жизнью… Теперь они притихли, как дети, и напряжённо думали, какую же кличку дать этому русому красавцу с обветренным мужественным лицом и высоким, слегка покатым лбом? И никто не решался произнести какое-либо язвительное или обидное слово, которым чаще всего наделяли новичков. Большая крепкая фигура, умный взгляд серых глаз, который проникал в самую душу, ладно сшитая одежда — ничто не давало повода для насмешливого прозвища.

Но как-то нужно назвать!

Спыхальский тихонько посмеивался и подталкивал Гурко в бок — попался, мол!

А Покотило, чтобы окончательно развеять плохое впечатление о себе, с вкрадчивой улыбкой воскликнул:

— Ну, вот видите? Как же его принимать? Он ничего такого не сделал даже для того, чтоб прозвище ему придумать!

— А и вправду, леший его забери! — показал свой единственный зуб Шевчик. — Он ничем ещё перед нами не отличился. Ничего не отчебучил!

Гурко на мгновение задумался, посерьёзнел и, хитро подмигнув деду, усмехнулся весело:

— Ну, за этим дело не станет! Если вам так уж хочется, чтоб я отчебучил что-нибудь, могу и отчебучить! Хотя и вышел давно из этого возраста! На выдумки я всегда был мастак!.. Только, чур, не обижаться! Сами напросились!

И он начал протискиваться к двери.

По мере его продвижения в курене стихал шум. Всех томило любопытство: что удумал новичок? Какой фортель выкинет? Чем развеселит их?.. Может, и вправду он необычайный выдумщик, шутник и острослов? Таких они любили, потому что и сами были не против пошутить, подтрунить над кем-нибудь, до слез насмеяться.

Проходя мимо печки, в которой полыхало малиновое пламя, Гурко остановился. Видно, в голову ему пришла новая, неожиданная мысль. Его выразительные серые глаза заискрились смехом. Хмыкнув в усы, он вдруг нагнулся, выхватил из огня горящую хворостину и быстро выбежал в сени.

— Гм, что же он надумал, разумник? — нарушил всеобщую тишину Покотило.

— А и вправду, интересно — что? — выскочил вперёд дед Шевчик, вытянув из потёртого воротника свитки сморщенную, как у индюка, шею. — Не чертей ли поджаривать?

Тогда куренной Могила приказал одному молодику:

— Пойди-ка погляди!

Тот помялся — очень не хотелось выходить на холод, — набросил на плечи кожушок и медленно направился к сеням. Минуту спустя влетел назад возбуждённый, перепуганный. От порога выпалил:

— Горим, братчики!

— Как? Где? — переполошились запорожцы.

— Говори толком, вражий сын! — гаркнул Стягайло, вскакивая.

— Курень горит! Подпалил этот проклятый палий[19]!

Запорожцы опрометью бросились к двери, толкая и давя друг друга, выскакивали во двор и от неожиданности замирали: камышовая крыша куреня пылала в двух местах, как стог сухого сена. А с подветренной стороны стоял Гурко и подносил горящую хворостину под стреху.

— Ты что ж это делаешь, треклятый?! — налетел на него Стягайло. — Да за это тебя надо у столба до смерти засечь, разбойник! Надо же придумать такое — поджечь курень!

Огонь разгорался. В сечевой церкви ударили на сполох в колокол. Изо всех куреней высыпали запорожцы и, увидев пожар, мчались кто в чем был к переяславцам.

— Воду, воду давайте! Засыпай снегом! — неслись крики.

— Срывайте камыш!

— Выносите из куреня оружие, чтоб не погорело!

На шум сбежалась вся Сечь. Появились деревянные ведра. Запорожцы стали цепочкой и начали подавать воду. Несколько человек длинными баграми срывали с крыши снопы камыша, отбрасывали в сторону и там затаптывали в снег. Все куренное добро — ружья, сабли, пистолеты, посуду, одежду — вынесли и свалили подальше общей грудой.

Вскоре пожар погасили. С обгоревшей крыши, чернеющей безобразными рёбрами стропил и слёг, поднимался сизый дым, смешанный со смердящим паром. Сам курень не пострадал, он был обмазан толстым слоем глины и загореться не мог. Казаки постепенно успокаивались.

Но вдруг зарокотал громкий голос Стягайло:

— Довбиши[20], бейте в литавры! На раду! Все на раду!

Тревожно загудели литавры. Запорожцы дружно повалили на сечевой майдан, посреди которого высился гладко отёсанный дубовый столб, выстраивались по куреням в круг. Вполголоса допытывались друг у друга: что случилось? По какой причине собирается рада?

Никто ничего толком не мог объяснить.

Понятно стало лишь тогда, когда молодики вывели под стражей Гурко, а Стягайло закричал:

— К столбу его ведите! К столбу! Накажем киями[21] проклятущего палия!

На майдане нарастал гул. Казаки из других куреней, не зная, что произошло у переяславцев, поддержали кошевого и тоже закричали:

— Казнить его! Казнить!

— Он спалил бы всю Сечь!

— За такое нужно хорошенько погладить по спине!

Кто-то принёс из оружейной охапку увесистых палок. Выкатили бочку горилки и вынесли деревянный ковш. Молодики быстро привязали Гурко к столбу. Все было готово к экзекуции, которая на Сечи называлась «столбовой смертью».

Поражённые переяславцы некоторое время молчали. Вот как все обернулось! Шутка привела к смертоубийству! Приём в товарищество превратился в кровавую расправу. Разве это справедливо?

Поначалу послышался глухой ропот. Запорожцы начали перешёптываться. Потом раздались крики. Недовольные стали группироваться вокруг Воинова и Слыхальского, а также Метелицы, который не скрывал своих чувств и мыслей, вдоль и поперёк понося Стягайло.

— Надо спасать батьку Семена! — кричал Роман. — А то, как я вижу, кое-кто шуток не понимает!

— Или не желает понимать, чёртов сын! — гудел Метелица, не сводя свирепого взгляда с наказного кошевого. — Проклятый дука! Кровопивец!.. Такой дорвётся до булавы — так все мы останемся без головы!

А тем временем Стягайло действовал быстро и решительно. Не вдаваясь в долгие разговоры и объяснения, он подошёл первым к столбу, зачерпнул из бочки ковш горилки — выпил и, вытерев ладонью усы, сказал:

— Братчики, казним палия, который хотел спалить нашу мать Сечь! Который хотел довершить то, чего не удалось сделать янычарам! Видать, этого человека подослал Юрась Хмельниченко… Так не будет ему пощады!

Он схватил палку и со всего размаха ударил Гурко по спине.

За ним вышел Покотило. Перекрестился. Зачерпнул ковш горилки…

Выпить он не успел. С криками возмущения и руганью к нему ринулась группа запорожцев. Впереди мчался быстроногий Секач. Он толкнул Покотило так, что тот пропахал носом снег. Метелица, держа в руке саблю, заслонил собою Гурко, крикнул во всю силу могучих лёгких:

— Братчики! Не троньте! Кто поднимет руку на этого человека, тот совершит мерзкое дело! Несправедливое дело! А впридачу отведает моей сабли!..

Роман и Спыхальский тоже выдернули сабли и стали рядом с Метелицей. К ним присоединилось ещё несколько переяславцев. Даже наказной атаман Могила, нагнув по-бычьи крутую шею и сверкая исподлобья чёрными глазами, подошёл к столбу и положил руку на пистолет, торчавший за поясом. Над майданом воцарилась грозная тишина, предвещавшая бурю.

Минуту спустя Покотило, вскочив на ноги, выхватил саблю и кинулся на Секача.

— Мальчишка! Как ты смел ударить меня?! Знатного казака! И за что? И ты ещё посмел выступить против кошевого? Да за все это я знаешь что сделаю? Посеку как капусту!