Страница:

Подытожим наши рассуждения. Очистку клеток от шлаков природа выполняет тремя приёмами: 1) путём беспрерывной, но очень слабой вибрации клеток биотоками нервных импульсов; 2) вытеснением шлаков из клеток и межклеточного пространства благодаря большим силам сокращения мышц и 3) за счёт энергичного продвижения шлаков из клеток и межклеточного пространства инерционными силами во время сотрясения человеческого тела (бег, упражнения со скакалкой и т. п.).

Если не используются второй и третий приёмы, тело постепенно зашлаковывается, раньше времени дряхлеет и в конечном счёте гибнет.

Даже люди тренированные, физически крепкие, занимающиеся напряжённым умственным трудом, после нескольких часов работы начинают чувствовать тяжесть в голове. Мозг устаёт.

Я предлагаю простое упражнение, которое могут выполнять даже те люди, кому запрещены бег и быстрая ходьба.

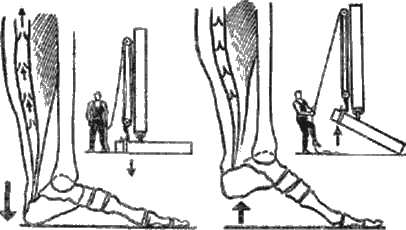

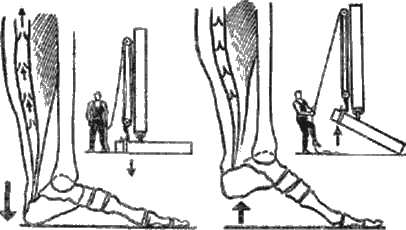

Если подняться на носках так, чтобы каблуки оторвались от пола всего на один сантиметр (рис. 10), и резко опуститься на пол, то испытаешь удар, сотрясение. При этом произойдёт то же самое, что при беге и ходьбе: благодаря клапанам в венах кровь получит дополнительный импульс для движения вверх.

Это упражнение автор назвал «виброгимнастикой».

Такие сотрясения тела нужно делать не спеша, не чаще раза в секунду. После тридцати упражнений (сотрясений) нужно сделать перерыв в 5-10 секунд. Ни в коем случае не старайтесь поднять каблуки выше сантиметра над полом. Упражнение от этого не станет эффективнее, а лишь вызовет ненужное утомление ступнёй.

Слишком частые сотрясения тоже бесполезны. В межклапанных пространствах вен не успеет накопиться достаточная порция крови, и её волна не захлестнёт следующий «этаж» вены. Помните, в начале главы я приводил пример с бутылкой, заполненной жидкостью?

Рис. 10. Схема ступни человека при ударе пятки об пол. Венозная кровь устремляется к сердцу.

Рис. 10. Схема ступни человека при ударе пятки об пол. Венозная кровь устремляется к сердцу.

Если она будет налита лишь до половины, пробку ни за что не выбить. Гидродинамический удар будет слишком слаб.

При каждом упражнении нужно делать не более шестидесяти сотрясений. Выполняйте их жёстко, но не настолько резко, чтобы они болезненно отдавались в голове. Сотрясения должны быть такими же, какие природа предусмотрела при беге. Поэтому никакой опасности для спинного хребта и его дисков виброгимнастика не представляет. Мой опыт занятий виброгимнастикой в течение десятилетий это подтверждает.

В течение дня рекомендую повторять упражнение 3-5 раз по одной минуте. Считаю, что виброгимнастикой полезно заниматься людям стоячей и сидячей работы.

Тяжесть в голове, возникающая от прилива крови в результате длительной и напряжённой умственной работы, проходит после виброгимнастики. Это объясняется тем, что инерционные силы энергично продвигают венозную кровь от головы к сердцу.

Усталость проходит после минутного занятия виброгимнастикой во время подъёма в гору. Эти минутные упражнения рекомендую делать через каждые 150— 200 м подъёма. Особенно эффективно снимают усталость такие упражнения во время длительных походов, пешком.

Виброгимнастику, по моему мнению, смело можно отнести к лечебным видам физкультуры. Выше объяснялось, как и почему при занятиях виброгимнастикой удаляются шлаки. Если постоянно выполнять эти упражнения, то венозные клапаны перестают быть «тихими заводями». Встряхивание организма, стимулирующее более энергичное пульсирование крови в венах, устраняет скопление шлаков и тромбы возле венозных клапанов. Следовательно, тряска организма — это эффективная помощь в предупреждении и лечении ряда болезней внутренних органов, средство для предупреждения тромбофлебита и даже инфаркта (микротромбофлебита вен сердечной мышцы).

Это подтверждают все сторонники виброгимнастики. Хочу привести в качестве примера свидетельство академика В. А. Амбарцумяна, успешно пользовавшегося виброгимнастикой. (Письмо приводится с разрешения автора).

«В 1952 году на Олимпийских играх в Хельсинки серебряную медаль в одном из видов верховой езды завоевала австралийская спортсменка Д. Хартель. Каково же было изумление публики, когда стало известно, что эта спортсменка в детстве перенесла полиомиелит и долгое время лежала в параличе!

Успех Хартель натолкнул медиков на мысль лечить последствия паралича с помощью верховой езды. И опыты, проводимые в ГДР, Англии, Швеции и Голландии, уже позволяют говорить о положительных результатах спортивно-терапевтической медицины. Так, в одну из клиник ФРГ поступил двенадцатилетний пациент с серьёзнейшим нарушением координации движений. Мальчик не мог сделать один больше пяти-шести шагов, терял равновесие от малейшего толчка, речь его была невнятной, лицо непрерывно подёргивалось. Даже врачи и специалисты по лечебной гимнастике не верили, что ребёнок когда-нибудь преодолеет недуг. Но уже после пятнадцати уроков пациент держался на лошади без посторонней помощи. После тридцати пяти уроков он уже мог сам выполнять несложные гимнастические упражнения и слезать с лошади. После пятидесяти уроков он уже смело пускал лошадь галопом.

Специалисты считают, что, хотя верховая езда полностью не излечивает последствий паралича, она оказывает огромное положительное влияние на пациентов, укрепляя их общее физическое состояние».

Заключая рассказ о виброгимнастике и её воздействии на организм человека, хочется дать ещё такие советы: во-первых, занимаясь виброгимнастикой, сжимайте покрепче челюсти; во-вторых, старайтесь не делать упражнений посредине комнаты. Лучше выполнять их в дверном проёме, где пол жёстче, чтобы не вызвать нареканий соседей, живущих под вами.

Так же жёстко нужно ставить ногу на землю или пол, преимущественно на каблук, во время бега, бега на месте и при любых упражнениях с прыжками.

Бег «на цыпочках» не полезен, так как сотрясения ослабляются напряжением ступнёй, они утомляются, а очистка от шлаков ухудшается.

Для приобретения максимальной бодрости и здоровья желательно ежедневно бегать 15-20 минут по 2-3 километра, стараясь ставить ногу на пятку как можно жёстче.

При этом очень важно отметить ещё и то, что такой бег полезен нашим внутренним органам. Сердце, желудок, кишечник, печень, почки и другие органы нашего тела в течение миллионов лет формировались в условиях очень высокой подвижности человека, в условиях ежедневных сотрясений во время бега, быстрой ходьбы, прыжков, единоборств и так далее. Поэтому сейчас, при нашем сидячем образе жизни, все эти органы нуждаются в помощи для очистки их от шлаков. Им тоже нужно как следует «встряхиваться». Ни печень, ни почки, ни тем более сердце иными путями «промыть», «прочистить» нельзя. Поэтому я считаю, что с помощью бега и быстрой ходьбы на воздухе по моей системе или, если погода не позволяет, бега трусцой и ходьбы на месте в квартире мы сознательно стимулируем процессы самоочищения наших внутренних органов.

Но я ещё раз повторяю, к бегу нужно приучать организм очень осторожно и постепенно, иначе можно причинить себе большой вред.

Я считаю, что предлагаемые мною упражнения нужны не только пожилым людям. Если мы хотим воспитать выносливых молодых людей и воинов, то одним из звеньев их физической подготовки должен, по-моему, стать ежедневный бег в течение 30 минут, не менее с опорой ноги на ступню и на пятку. Такие же упражнения очень нужны нашей молодёжи — школьникам, студентам и, я уверен, просто необходимы для ведущих сидячий образ жизни инженерно-технических работников, учёных, в дряхлеющем теле которых жизнь слишком часто обрывается, как это ни обидно, именно тогда, когда мозг приобретает максимальную информацию и опыт.

Глава III

Но вот другой пример. Молодой человек, обладающий слабыми, неразвитыми мышцами, начинает систематически заниматься гантелями, потом штангой. Через некоторое время его силы возрастают и мышцы значительно увеличиваются в весе и размерах.

Современная физиология все это объясняет так. Для того чтобы сохранилась нормальная структура и работоспособность мышцы или любого другого органа, он должен действовать. А для того чтобы он действовал, к нему должны подходить нервные импульсы от центральной нервной системы.

В первом примере нервные импульсы не могли достигнуть тех мышц, которым они предназначались, потому что путь оказался перерезанным. Во втором случае нервная мышечная деятельность вызывалась усиленными нервными импульсами. Именно это повышало обмен веществ в мышцах и увеличивало их размеры. Человек становился сильнее.

Таким образом, и это доказали физиологи, с точки зрения влияния нервных импульсов на здоровую жизнь человека постоянное движение, физическая культура играют решающую роль, ибо они требуют постоянного напряжения мышц, что возможно только благодаря усиленным нервным импульсам. Отсюда ясна неразрывная связь между электрообменом и обменом веществ в клетках.

Дети интенсивно и беспрерывно двигаются. В этом проявляется их неосознанное стремление усилить обмен веществ биотоками. Подвижный ребёнок всегда крепче, здоровее. Поэтому приказом: «Перестань вертеться, посиди хоть минутку спокойно» — родителям нужно пользоваться осмотрительно. Это ведь вмешательство в процесс роста клеток ребёнка.

Сперва надо расслабить все мышцы, а затем постепенно предельно сильными волевыми импульсами раз по десять напрягать их не двигаясь.

Сначала надо напрягать мышцы пальцев ног, потом икроножные мышцы, затем последовательно напрягать мышцы живота, груди, шеи, рук. При этих упражнениях мышцы должны расширяться и «играть», как у силачей в цирке.

Такая волевая гимнастика оказывает комплексное воздействие на организм: с одной стороны, возбуждает биоэлектрические явления в клетках, что усиливает обмен веществ, а с другой — помогает мышцам и венам избавляться от шлаков.

Не следует забывать, что во время волевой гимнастики необходимо особое внимание обращать на равномерное и глубокое дыхание. На каждые пять сокращений мышц нужно делать один вдох и на пять — выдох.

Я разделяю мнение многих врачей, физиологов и специалистов лечебной физкультуры, которые насторожённо относятся к гимнастике йогов. Но полностью отбрасывать опыт древней физической культуры, видимо, не следует. Это касается применительно к моей системе некоторых элементов дыхательной гимнастики. Нужно только отчётливо представить, почему эти элементы полезны и что происходит в организме при глубоком вдохе и выдохе. Кстати говоря, школа дыхания характерна не только для системы упражнений йогов. Без правильной постановки дыхания немыслимы ни спорт, ни физическая культура вообще.

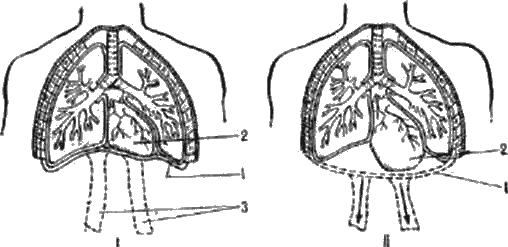

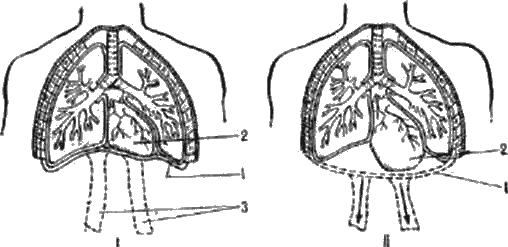

Когда вы проснётесь и сладко потянетесь, нужно лечь на спину и предельно расслабить все мышцы. Затем следует сделать возможно более глубокий вдох, выпятив вверх грудную клетку, после чего сокращением мускулов брюшного пресса оттянуть диафрагму, разделяющую полость кишок и желудка, до предела книзу живота (рис. 11). При этом брюшной пресс сильно нажмёт на кишечную полость. Нажим распространится на все внутренние органы: почки, печень, селезёнку, поджелудочную железу и пр. Этот своеобразный пресс будет выжимать из клеток и межклеточного пространства внутренних органов накопившиеся за ночь шлаки. Нажим диафрагмой на кишечную полость должен сопровождаться как бы выпячиванием живота: чем больше, тем лучше. Чтобы всецело овладеть искусством волевого движения диафрагмой вверх-вниз, нужно многократно проделать это упражнение, произнося одновременно слова вслух и не прерывая дыхания (выпячивание живота никакого отношения к дыханию не имеет). Я освоил это упражнение в течение нескольких дней.

Рис. 11. Грудобрюшная преграда в поднятом положении (I) и в опущенном (II): 1 — диафрагма; 2 — сердце; 3 — брюшные мышцы.

Рис. 11. Грудобрюшная преграда в поднятом положении (I) и в опущенном (II): 1 — диафрагма; 2 — сердце; 3 — брюшные мышцы.

Но вернёмся к практике дыхательной гимнастики. Лёжа на спине, сперва нужно сделать глубокий вдох, потом усилием диафрагмы надуть живот. Теперь задержите дыхание на 3-5 секунд, чтобы под давлением шлаки успели покинуть те места, где они осели за ночь. После задержки выдыхайте воздух десятью маленькими порциями, проталкивая его с силой сквозь плотно сжатые губы так, чтобы весь живот интенсивно десять раз колебался. В этом массаже (сотрясении) внутренних неподвижных органов и кроется вся польза дыхательной гимнастики. Между прочим, такой же массаж происходит и в тот момент, когда мы смеёмся. Отсюда становится ясно, почему издревле смех считается полезным.

Физиологический смысл дыхательной гимнастики, а другими словами, массажа органов брюшной полости с помощью диафрагмы состоит в том, что во время этого упражнения улучшается наполнение сердца кровью, а чем больше сердце получит её, тем больше выбросит во время сокращения в аорту.

Я повторяю эти упражнения не только утром, но каждый день ещё и вечером перед сном. Чтобы не переутомляться, достаточно утром и вечером делать по 10 глубоких вдохов и пульсирующих выдохов.

Я ощущаю вот ещё какую пользу от регулярных занятий дыхательной гимнастикой. Раньше у меня были частые сердечные приступы, учащённое сердцебиение. Проанализировав механику дыхательной гимнастики и её следствия, я пришёл к выводу, что сокращение мышц брюшного пресса может помочь ликвидировать сердечные недомогания. Ход рассуждений был следующий. Для нашего сердца природой отведено -пространство — сердечная полость, — ограниченное лёгкими и грудобрюшной преградой. При сокращении сердечной мышцы кровь под большим давлением выбрасывается в аорту. Но, расширяясь при расслаблении, сердечная мышца не может оказать никакого давления на стенки сердечной полости. Если объём полости мал, то и крови сердце засосёт немного. Если объём большой, то и порция крови соответственно будет большей. При конструировании диафрагмы — грудобрюшной преграды — природа, к сожалению, наделила её слишком большой чувствительностью. Во время эмоциональных возбуждений, при испуге, волнении, резком разговоре и по мере старения человека диафрагма поднимается и сердечная полость сокращается.

В мозговом веществе природой создан аппарат, регулирующий минутный объём крови, необходимый для жизни клеток человека и для совершения им работы. Эта регулировка может осуществляться только изменением ритма и силы сердечных импульсов. Если крови мало — биение сердца нужно ускорить, усилить, если много — надо замедлить. Поэтому при каждом подъёме диафрагмы и соответствующем уменьшении сердечной полости учащается пульс. У нервных людей это вызывает испуг. От испуга диафрагма поднимается ещё выше, объём сердечной полости ещё более сокращается, пульс учащается. Наступает состояние, которое больные называют сердечным приступом. Нередко он закапчивается серьёзными последствиями.

И вот я задумался: может ли человек без помощи врача быстро прекратить сердечный приступ? Считаю, что может. Для этого достаточно немедленно после начала ускоренного сердцебиения для очередного расширения сердца предоставить ему как можно больший объём сердечной полости. Механизм действия дыхательной гимнастики подсказывает: нужно сделать глубокий вдох, выпятить живот и изо всех сил задержать его в этом положении в течение 2-3 секунд. Потом повторить этот приём ещё два-три раза. Редко приходится прибегать к четвёртому циклу, так как и трех вполне достаточно для обеспечения такой прокачки крови, при которой сердце снова заработает в нормальном ритме. Этот простейший метод в течение тридцати лет помогал мне избавляться от сердечных приступов, для ликвидации которых раньше приходилось вызывать «неотложку» и лечиться в больнице.

Благодаря регулярным занятиям дыхательной гимнастикой дважды в день, упражнениям в растяжении диафрагмы обеспечивается эластичность грудобрюшной преграды, увеличивается объём сердечной полости, уменьшается опасность возникновения сердечных приступов.

Однажды я видел документальный фильм о том, как женщина, имевшая порок митрального клапана и сердечную недостаточность, излечилась от этого недуга. Сначала она старалась как можно меньше двигаться и вела полупостельный образ жизни. Но вот её уговорили записаться в группу лечебной гимнастики для пожилых людей на стадионе им. В. И. Ленина в Лужниках. Через некоторое время лечебная физкультура, дыхательная гимнастика и бег излечили её, что подтверждалось сличением двух рентгеновских снимков — до и после болезни, до и после начала занятий физкультурой под наблюдением врача.

Сама природа с этой болезнью не боролась, пока внешние факторы — физическая культура и спорт — по воле человека не потребовали от сердца работы с большей нагрузкой. Тотчас же в клетках начался процесс перестройки, приспособления.

Любой процесс перестройки требует известного времени, постепенности. Поэтому осознанную перестройку любого своего органа с помощью внутренних резервов организма человек обязан осуществлять чрезвычайно осторожно и постепенно, чтобы не вызвать катастрофу. Это полностью относится и к таким на первый взгляд спокойным, не требующим чрезвычайных усилий упражнениям, как волевая и дыхательная гимнастика, а также утренняя зарядка.

Согласно моим наблюдениям упражнения становятся тем полезнее и эффективнее, чем более сильными биотоками они сопровождаются. Они вызывают усиление нервных импульсов, если выполняются с помощью специальных приборов. Поэтому утреннюю зарядку я делаю с гантелями. Вес их нужно выбирать по самочувствию. Для меня, например, хороши двухкилограммовые гантели. Опять же с позиций усиления действия биотоков не менее полезны упражнения с резиной, пружинами. Тренировки нужно ограничивать разумной нагрузкой и ни в коем случае не доводить себя до одышки.

В молодости мышцы на щеках упруги и подтянуты, так как во время роста и развития в них циркулируют сильные, «бессознательные» биотоки. А ведь чем сильнее биоток, будь он вызван осознанно или неосознанно, тем жёстче мышца.

С годами щеки обвисают, мышцы становятся все более дряблыми, они испытывают все большее и большее электронное голодание, и не только потому, что мы становимся с возрастом менее эмоциональными. Мы не заботимся о здоровье этих мышц и не тренируем их систематически, ежедневно сильными, волевыми нервными импульсами и биотоками, то есть волевой гимнастикой лица.

Чтобы лицо не было дряблым, я 8-10 раз в день проделываю следующее упражнение, занимающее одну-две минуты. Изо всех сил, так, чтобы задрожала голова, подтягиваю восемь раз по очереди то щеки к глазам и ушам, то кончики губ к зубам, то есть делаю всё возможно, чтобы возбудить в мышцах лица эффективный обмен веществ.

Упражнения сопровождаются сильными гримасами лица. Ничего не поделаешь! Ради здоровья и свежести лица можно и погримасничать несколько минут. Нужно понять, что там, куда не доходят хотя бы несколько раз в день нервные импульсы и биотоки, неизбежно появляются дряблость и вялость. Обвисшее, дряблое лицо человека, которому можно дать лет на много больше, чем есть на самом деле, — следствие жизни «самотёком», против которой я решительно борюсь. А чтобы ваши близкие не пугались гримас, упражняйте лицевые мышцы во время утреннего умывания, когда вы остаётесь наедине с зеркалом. Ему ведь все равно.

Кроме этих упражнений я ежедневно утром и вечером делаю термомассаж лица для ускорения кровообращения в капиллярах. Для этого у меня приспособлены две толстые салфетки несколько больше размера лица. Они сшиты из двух слоёв махрового полотенца.

Одну салфетку смачиваю в горячей воде такой температуры, что едва можно терпеть, и на полминуты прикладываю к лицу. Затем на минуту прижимаю к лицу вторую салфетку, намоченную в самой холодной воде (летом даже с тающим льдом). Этот приём термомассажа повторяю ежедневно утром и вечером по два-три раза. На всю процедуру требуется три-пять минут. Результат получается очень хороший.

Заканчивая этот раздел, хочу сказать об огромной роли лицевых биотоков. Всем известно, что эмоции, как правило, отражаются на нашем лице. Это значит, что при горе и радости, при раздражениях и неприятностях, при болезнях, а также при хорошем настроении и удовольствии бессознательно, мозговыми нервными импульсами сокращаются и расслабляются различные группы мышц лица. Удалось заметить, что в мозговом аппарате эти функции обратимы. Достаточно, когда вам что-либо неприятно, сделать благодушное, жизнерадостное лицо, как группа биотоков рефлекторно в мозговых нейронах вызовет изменение настроения. Недаром обиженному ребёнку мы говорим: «Ну, перестань плакать, улыбнись, и все твоё горе пройдёт».

Вот почему, по-моему, было бы неплохо, если каждый человек постарается сохранить молодое, приятное выражение лица на всю жизнь. И для себя и для окружающих это хорошо.

В этой книге В. Э. Нагорный писал о том, что в трудовой деятельности и в быту человек выполняет движения с амплитудой, значительно меньшей, нежели та, на которую способны суставы и связки. В результате этого связки становятся менее эластичными, мышцы, управляющие движением суставов, утрачивают способность к значительным растяжениям и сокращениям. «Рабочий угол» суставов уменьшается. Привыкнув к движениям с малой амплитудой, человек утрачивает гибкость, выполнение глубоких наклонов, приседаний, широких, размашистых движений начинает вызывать боль, а иногда приводит к травмам. Все это усугубляется ещё и тем, что на неработающих участках суставов с возрастом отлагаются вредные вещества — соли.

Если не используются второй и третий приёмы, тело постепенно зашлаковывается, раньше времени дряхлеет и в конечном счёте гибнет.

Виброгимнастика

Комплекс утренних физических упражнений недаром называют зарядкой. Действительно, это зарядка бодростью, свежестью, активностью на весь предстоящий день.Даже люди тренированные, физически крепкие, занимающиеся напряжённым умственным трудом, после нескольких часов работы начинают чувствовать тяжесть в голове. Мозг устаёт.

Я предлагаю простое упражнение, которое могут выполнять даже те люди, кому запрещены бег и быстрая ходьба.

Если подняться на носках так, чтобы каблуки оторвались от пола всего на один сантиметр (рис. 10), и резко опуститься на пол, то испытаешь удар, сотрясение. При этом произойдёт то же самое, что при беге и ходьбе: благодаря клапанам в венах кровь получит дополнительный импульс для движения вверх.

Это упражнение автор назвал «виброгимнастикой».

Такие сотрясения тела нужно делать не спеша, не чаще раза в секунду. После тридцати упражнений (сотрясений) нужно сделать перерыв в 5-10 секунд. Ни в коем случае не старайтесь поднять каблуки выше сантиметра над полом. Упражнение от этого не станет эффективнее, а лишь вызовет ненужное утомление ступнёй.

Слишком частые сотрясения тоже бесполезны. В межклапанных пространствах вен не успеет накопиться достаточная порция крови, и её волна не захлестнёт следующий «этаж» вены. Помните, в начале главы я приводил пример с бутылкой, заполненной жидкостью?

Если она будет налита лишь до половины, пробку ни за что не выбить. Гидродинамический удар будет слишком слаб.

При каждом упражнении нужно делать не более шестидесяти сотрясений. Выполняйте их жёстко, но не настолько резко, чтобы они болезненно отдавались в голове. Сотрясения должны быть такими же, какие природа предусмотрела при беге. Поэтому никакой опасности для спинного хребта и его дисков виброгимнастика не представляет. Мой опыт занятий виброгимнастикой в течение десятилетий это подтверждает.

В течение дня рекомендую повторять упражнение 3-5 раз по одной минуте. Считаю, что виброгимнастикой полезно заниматься людям стоячей и сидячей работы.

Тяжесть в голове, возникающая от прилива крови в результате длительной и напряжённой умственной работы, проходит после виброгимнастики. Это объясняется тем, что инерционные силы энергично продвигают венозную кровь от головы к сердцу.

Усталость проходит после минутного занятия виброгимнастикой во время подъёма в гору. Эти минутные упражнения рекомендую делать через каждые 150— 200 м подъёма. Особенно эффективно снимают усталость такие упражнения во время длительных походов, пешком.

Виброгимнастику, по моему мнению, смело можно отнести к лечебным видам физкультуры. Выше объяснялось, как и почему при занятиях виброгимнастикой удаляются шлаки. Если постоянно выполнять эти упражнения, то венозные клапаны перестают быть «тихими заводями». Встряхивание организма, стимулирующее более энергичное пульсирование крови в венах, устраняет скопление шлаков и тромбы возле венозных клапанов. Следовательно, тряска организма — это эффективная помощь в предупреждении и лечении ряда болезней внутренних органов, средство для предупреждения тромбофлебита и даже инфаркта (микротромбофлебита вен сердечной мышцы).

Это подтверждают все сторонники виброгимнастики. Хочу привести в качестве примера свидетельство академика В. А. Амбарцумяна, успешно пользовавшегося виброгимнастикой. (Письмо приводится с разрешения автора).

«Дорогой Александр Александрович!В периодической печати я нередко встречаю сообщения, которые подтверждают пользу тряски, вибрации организма. Приведу одно такое сообщение, опубликованное в журнале «Техника — молодёжи» № 7 за 1974 год под названием «Верхом от паралича».

В период между 1966 и 1969 годами я несколько раз заболевал тромбофлебитом. В 1969 году после лечения тромбофлебита в больнице я стал применять предложенный Вами способ вибрационной гимнастики, когда болезнь ещё не совсем прошла.

После двух-трех месяцев применения этого метода прошли все следы последней болезни. После этого у меня почти уже два года не было тромбофлебита. Мне кажется, что предлагаемый Вами способ действительно помогает предупреждать тромбофлебитные явления…»

«В 1952 году на Олимпийских играх в Хельсинки серебряную медаль в одном из видов верховой езды завоевала австралийская спортсменка Д. Хартель. Каково же было изумление публики, когда стало известно, что эта спортсменка в детстве перенесла полиомиелит и долгое время лежала в параличе!

Успех Хартель натолкнул медиков на мысль лечить последствия паралича с помощью верховой езды. И опыты, проводимые в ГДР, Англии, Швеции и Голландии, уже позволяют говорить о положительных результатах спортивно-терапевтической медицины. Так, в одну из клиник ФРГ поступил двенадцатилетний пациент с серьёзнейшим нарушением координации движений. Мальчик не мог сделать один больше пяти-шести шагов, терял равновесие от малейшего толчка, речь его была невнятной, лицо непрерывно подёргивалось. Даже врачи и специалисты по лечебной гимнастике не верили, что ребёнок когда-нибудь преодолеет недуг. Но уже после пятнадцати уроков пациент держался на лошади без посторонней помощи. После тридцати пяти уроков он уже мог сам выполнять несложные гимнастические упражнения и слезать с лошади. После пятидесяти уроков он уже смело пускал лошадь галопом.

Специалисты считают, что, хотя верховая езда полностью не излечивает последствий паралича, она оказывает огромное положительное влияние на пациентов, укрепляя их общее физическое состояние».

Заключая рассказ о виброгимнастике и её воздействии на организм человека, хочется дать ещё такие советы: во-первых, занимаясь виброгимнастикой, сжимайте покрепче челюсти; во-вторых, старайтесь не делать упражнений посредине комнаты. Лучше выполнять их в дверном проёме, где пол жёстче, чтобы не вызвать нареканий соседей, живущих под вами.

Как надо бегать

Ни о одной из популярных брошюр, рекламирующих бег, не сказано, как надо ходить и как бегать. Теперь, я надеюсь, каждый читатель поймёт, что плавная, медленная ходьба «самотёком» — так в большинстве своём передвигаются пожилые люди — должна вызывать ощущение усталости, так как шлаки из организма удаляются плохо. Если же во время прогулки, пусть даже на коротких отрезках пути, идти бодро, быстро, крупными шагами, стараясь ступать как можно жёстче, опираясь на каблук и ставя ногу на землю всей ступнёй, чтобы сильными сокращениями мышц, а также ударами, сотрясениями всего тела вызвать резкую полнопенную очистку организма от шлаков, то после такой прогулки человек чувствует не усталость, а бодрость и прилив сил.Так же жёстко нужно ставить ногу на землю или пол, преимущественно на каблук, во время бега, бега на месте и при любых упражнениях с прыжками.

Бег «на цыпочках» не полезен, так как сотрясения ослабляются напряжением ступнёй, они утомляются, а очистка от шлаков ухудшается.

Для приобретения максимальной бодрости и здоровья желательно ежедневно бегать 15-20 минут по 2-3 километра, стараясь ставить ногу на пятку как можно жёстче.

К бегу надо приучаться очень осторожно и постепенно.

В первый день сделать десять быстрых шагов, потом, согнув руки в локтях, 5-10 шагов бегом. Дышать надо спокойно. На два шага — вдох носом, на два шага — выдох через рот. Когда появится «второе дыхание», вдох и выдох надо делать длительнее — на четыре шага. По мере приспособления организма к бегу отрезки для ходьбы шагом нужно уменьшать, и, в конце концов, вы научитесь пробегать по два-три километра в день. Пожилые люди должны выполнять это упражнение, чередуя бег и шаг через каждые полторы минуты.При этом очень важно отметить ещё и то, что такой бег полезен нашим внутренним органам. Сердце, желудок, кишечник, печень, почки и другие органы нашего тела в течение миллионов лет формировались в условиях очень высокой подвижности человека, в условиях ежедневных сотрясений во время бега, быстрой ходьбы, прыжков, единоборств и так далее. Поэтому сейчас, при нашем сидячем образе жизни, все эти органы нуждаются в помощи для очистки их от шлаков. Им тоже нужно как следует «встряхиваться». Ни печень, ни почки, ни тем более сердце иными путями «промыть», «прочистить» нельзя. Поэтому я считаю, что с помощью бега и быстрой ходьбы на воздухе по моей системе или, если погода не позволяет, бега трусцой и ходьбы на месте в квартире мы сознательно стимулируем процессы самоочищения наших внутренних органов.

Но я ещё раз повторяю, к бегу нужно приучать организм очень осторожно и постепенно, иначе можно причинить себе большой вред.

Я считаю, что предлагаемые мною упражнения нужны не только пожилым людям. Если мы хотим воспитать выносливых молодых людей и воинов, то одним из звеньев их физической подготовки должен, по-моему, стать ежедневный бег в течение 30 минут, не менее с опорой ноги на ступню и на пятку. Такие же упражнения очень нужны нашей молодёжи — школьникам, студентам и, я уверен, просто необходимы для ведущих сидячий образ жизни инженерно-технических работников, учёных, в дряхлеющем теле которых жизнь слишком часто обрывается, как это ни обидно, именно тогда, когда мозг приобретает максимальную информацию и опыт.

Глава III

О РОЛИ БИОТОКОВ

Биотоки и обмен веществ

Каким бы тяжёлым ни было ранение конечности, любого хирурга в первую очередь волнует, цел ли нерв, Его в первую очередь любой ценой старается спасти врач, Если это удаётся, конечность пусть медленно, но всё же возвращается к нормальной деятельности, а если нерв перерезан, то она повисает как плеть. Казалось бы, артериальное и венозное кровообращение не нарушено. Кость цела. Почему бы конечности после заживления рапы не оставаться здоровой ещё долгие годы? Но этого не происходит. Мышцы постепенно худеют, как говорят, высыхают. Дело в том, что вследствие нарушения биотоков прекращается обмен веществ в тканях.Но вот другой пример. Молодой человек, обладающий слабыми, неразвитыми мышцами, начинает систематически заниматься гантелями, потом штангой. Через некоторое время его силы возрастают и мышцы значительно увеличиваются в весе и размерах.

Современная физиология все это объясняет так. Для того чтобы сохранилась нормальная структура и работоспособность мышцы или любого другого органа, он должен действовать. А для того чтобы он действовал, к нему должны подходить нервные импульсы от центральной нервной системы.

В первом примере нервные импульсы не могли достигнуть тех мышц, которым они предназначались, потому что путь оказался перерезанным. Во втором случае нервная мышечная деятельность вызывалась усиленными нервными импульсами. Именно это повышало обмен веществ в мышцах и увеличивало их размеры. Человек становился сильнее.

Таким образом, и это доказали физиологи, с точки зрения влияния нервных импульсов на здоровую жизнь человека постоянное движение, физическая культура играют решающую роль, ибо они требуют постоянного напряжения мышц, что возможно только благодаря усиленным нервным импульсам. Отсюда ясна неразрывная связь между электрообменом и обменом веществ в клетках.

Дети интенсивно и беспрерывно двигаются. В этом проявляется их неосознанное стремление усилить обмен веществ биотоками. Подвижный ребёнок всегда крепче, здоровее. Поэтому приказом: «Перестань вертеться, посиди хоть минутку спокойно» — родителям нужно пользоваться осмотрительно. Это ведь вмешательство в процесс роста клеток ребёнка.

Волевая гимнастика

Ежедневно утром я минуты три занимаюсь разработанной мною волевой гимнастикой прямо в постели. Два или три раза в день повторяю её, сидя в кресле у письменного стола. По моему мнению, этой гимнастикой полезно и даже необходимо заниматься также во время болезни, когда врачом прописан постельный режим.Сперва надо расслабить все мышцы, а затем постепенно предельно сильными волевыми импульсами раз по десять напрягать их не двигаясь.

Сначала надо напрягать мышцы пальцев ног, потом икроножные мышцы, затем последовательно напрягать мышцы живота, груди, шеи, рук. При этих упражнениях мышцы должны расширяться и «играть», как у силачей в цирке.

Такая волевая гимнастика оказывает комплексное воздействие на организм: с одной стороны, возбуждает биоэлектрические явления в клетках, что усиливает обмен веществ, а с другой — помогает мышцам и венам избавляться от шлаков.

Не следует забывать, что во время волевой гимнастики необходимо особое внимание обращать на равномерное и глубокое дыхание. На каждые пять сокращений мышц нужно делать один вдох и на пять — выдох.

Дыхательная гимнастика

Дыхание играет очень большую роль в волевой гимнастике.Я разделяю мнение многих врачей, физиологов и специалистов лечебной физкультуры, которые насторожённо относятся к гимнастике йогов. Но полностью отбрасывать опыт древней физической культуры, видимо, не следует. Это касается применительно к моей системе некоторых элементов дыхательной гимнастики. Нужно только отчётливо представить, почему эти элементы полезны и что происходит в организме при глубоком вдохе и выдохе. Кстати говоря, школа дыхания характерна не только для системы упражнений йогов. Без правильной постановки дыхания немыслимы ни спорт, ни физическая культура вообще.

Когда вы проснётесь и сладко потянетесь, нужно лечь на спину и предельно расслабить все мышцы. Затем следует сделать возможно более глубокий вдох, выпятив вверх грудную клетку, после чего сокращением мускулов брюшного пресса оттянуть диафрагму, разделяющую полость кишок и желудка, до предела книзу живота (рис. 11). При этом брюшной пресс сильно нажмёт на кишечную полость. Нажим распространится на все внутренние органы: почки, печень, селезёнку, поджелудочную железу и пр. Этот своеобразный пресс будет выжимать из клеток и межклеточного пространства внутренних органов накопившиеся за ночь шлаки. Нажим диафрагмой на кишечную полость должен сопровождаться как бы выпячиванием живота: чем больше, тем лучше. Чтобы всецело овладеть искусством волевого движения диафрагмой вверх-вниз, нужно многократно проделать это упражнение, произнося одновременно слова вслух и не прерывая дыхания (выпячивание живота никакого отношения к дыханию не имеет). Я освоил это упражнение в течение нескольких дней.

Но вернёмся к практике дыхательной гимнастики. Лёжа на спине, сперва нужно сделать глубокий вдох, потом усилием диафрагмы надуть живот. Теперь задержите дыхание на 3-5 секунд, чтобы под давлением шлаки успели покинуть те места, где они осели за ночь. После задержки выдыхайте воздух десятью маленькими порциями, проталкивая его с силой сквозь плотно сжатые губы так, чтобы весь живот интенсивно десять раз колебался. В этом массаже (сотрясении) внутренних неподвижных органов и кроется вся польза дыхательной гимнастики. Между прочим, такой же массаж происходит и в тот момент, когда мы смеёмся. Отсюда становится ясно, почему издревле смех считается полезным.

Физиологический смысл дыхательной гимнастики, а другими словами, массажа органов брюшной полости с помощью диафрагмы состоит в том, что во время этого упражнения улучшается наполнение сердца кровью, а чем больше сердце получит её, тем больше выбросит во время сокращения в аорту.

Я повторяю эти упражнения не только утром, но каждый день ещё и вечером перед сном. Чтобы не переутомляться, достаточно утром и вечером делать по 10 глубоких вдохов и пульсирующих выдохов.

Я ощущаю вот ещё какую пользу от регулярных занятий дыхательной гимнастикой. Раньше у меня были частые сердечные приступы, учащённое сердцебиение. Проанализировав механику дыхательной гимнастики и её следствия, я пришёл к выводу, что сокращение мышц брюшного пресса может помочь ликвидировать сердечные недомогания. Ход рассуждений был следующий. Для нашего сердца природой отведено -пространство — сердечная полость, — ограниченное лёгкими и грудобрюшной преградой. При сокращении сердечной мышцы кровь под большим давлением выбрасывается в аорту. Но, расширяясь при расслаблении, сердечная мышца не может оказать никакого давления на стенки сердечной полости. Если объём полости мал, то и крови сердце засосёт немного. Если объём большой, то и порция крови соответственно будет большей. При конструировании диафрагмы — грудобрюшной преграды — природа, к сожалению, наделила её слишком большой чувствительностью. Во время эмоциональных возбуждений, при испуге, волнении, резком разговоре и по мере старения человека диафрагма поднимается и сердечная полость сокращается.

В мозговом веществе природой создан аппарат, регулирующий минутный объём крови, необходимый для жизни клеток человека и для совершения им работы. Эта регулировка может осуществляться только изменением ритма и силы сердечных импульсов. Если крови мало — биение сердца нужно ускорить, усилить, если много — надо замедлить. Поэтому при каждом подъёме диафрагмы и соответствующем уменьшении сердечной полости учащается пульс. У нервных людей это вызывает испуг. От испуга диафрагма поднимается ещё выше, объём сердечной полости ещё более сокращается, пульс учащается. Наступает состояние, которое больные называют сердечным приступом. Нередко он закапчивается серьёзными последствиями.

И вот я задумался: может ли человек без помощи врача быстро прекратить сердечный приступ? Считаю, что может. Для этого достаточно немедленно после начала ускоренного сердцебиения для очередного расширения сердца предоставить ему как можно больший объём сердечной полости. Механизм действия дыхательной гимнастики подсказывает: нужно сделать глубокий вдох, выпятить живот и изо всех сил задержать его в этом положении в течение 2-3 секунд. Потом повторить этот приём ещё два-три раза. Редко приходится прибегать к четвёртому циклу, так как и трех вполне достаточно для обеспечения такой прокачки крови, при которой сердце снова заработает в нормальном ритме. Этот простейший метод в течение тридцати лет помогал мне избавляться от сердечных приступов, для ликвидации которых раньше приходилось вызывать «неотложку» и лечиться в больнице.

Благодаря регулярным занятиям дыхательной гимнастикой дважды в день, упражнениям в растяжении диафрагмы обеспечивается эластичность грудобрюшной преграды, увеличивается объём сердечной полости, уменьшается опасность возникновения сердечных приступов.

Однажды я видел документальный фильм о том, как женщина, имевшая порок митрального клапана и сердечную недостаточность, излечилась от этого недуга. Сначала она старалась как можно меньше двигаться и вела полупостельный образ жизни. Но вот её уговорили записаться в группу лечебной гимнастики для пожилых людей на стадионе им. В. И. Ленина в Лужниках. Через некоторое время лечебная физкультура, дыхательная гимнастика и бег излечили её, что подтверждалось сличением двух рентгеновских снимков — до и после болезни, до и после начала занятий физкультурой под наблюдением врача.

Сама природа с этой болезнью не боролась, пока внешние факторы — физическая культура и спорт — по воле человека не потребовали от сердца работы с большей нагрузкой. Тотчас же в клетках начался процесс перестройки, приспособления.

Любой процесс перестройки требует известного времени, постепенности. Поэтому осознанную перестройку любого своего органа с помощью внутренних резервов организма человек обязан осуществлять чрезвычайно осторожно и постепенно, чтобы не вызвать катастрофу. Это полностью относится и к таким на первый взгляд спокойным, не требующим чрезвычайных усилий упражнениям, как волевая и дыхательная гимнастика, а также утренняя зарядка.

Согласно моим наблюдениям упражнения становятся тем полезнее и эффективнее, чем более сильными биотоками они сопровождаются. Они вызывают усиление нервных импульсов, если выполняются с помощью специальных приборов. Поэтому утреннюю зарядку я делаю с гантелями. Вес их нужно выбирать по самочувствию. Для меня, например, хороши двухкилограммовые гантели. Опять же с позиций усиления действия биотоков не менее полезны упражнения с резиной, пружинами. Тренировки нужно ограничивать разумной нагрузкой и ни в коем случае не доводить себя до одышки.

Волевая гимнастика лица

Почему жевательные мышцы лица, двигающие нашу челюсть, такие твёрдые? Да потому, что мы часто их сокращаем сильными волевыми импульсами токов действия, то есть тренируем их во время еды, разговора.В молодости мышцы на щеках упруги и подтянуты, так как во время роста и развития в них циркулируют сильные, «бессознательные» биотоки. А ведь чем сильнее биоток, будь он вызван осознанно или неосознанно, тем жёстче мышца.

С годами щеки обвисают, мышцы становятся все более дряблыми, они испытывают все большее и большее электронное голодание, и не только потому, что мы становимся с возрастом менее эмоциональными. Мы не заботимся о здоровье этих мышц и не тренируем их систематически, ежедневно сильными, волевыми нервными импульсами и биотоками, то есть волевой гимнастикой лица.

Чтобы лицо не было дряблым, я 8-10 раз в день проделываю следующее упражнение, занимающее одну-две минуты. Изо всех сил, так, чтобы задрожала голова, подтягиваю восемь раз по очереди то щеки к глазам и ушам, то кончики губ к зубам, то есть делаю всё возможно, чтобы возбудить в мышцах лица эффективный обмен веществ.

Упражнения сопровождаются сильными гримасами лица. Ничего не поделаешь! Ради здоровья и свежести лица можно и погримасничать несколько минут. Нужно понять, что там, куда не доходят хотя бы несколько раз в день нервные импульсы и биотоки, неизбежно появляются дряблость и вялость. Обвисшее, дряблое лицо человека, которому можно дать лет на много больше, чем есть на самом деле, — следствие жизни «самотёком», против которой я решительно борюсь. А чтобы ваши близкие не пугались гримас, упражняйте лицевые мышцы во время утреннего умывания, когда вы остаётесь наедине с зеркалом. Ему ведь все равно.

Кроме этих упражнений я ежедневно утром и вечером делаю термомассаж лица для ускорения кровообращения в капиллярах. Для этого у меня приспособлены две толстые салфетки несколько больше размера лица. Они сшиты из двух слоёв махрового полотенца.

Одну салфетку смачиваю в горячей воде такой температуры, что едва можно терпеть, и на полминуты прикладываю к лицу. Затем на минуту прижимаю к лицу вторую салфетку, намоченную в самой холодной воде (летом даже с тающим льдом). Этот приём термомассажа повторяю ежедневно утром и вечером по два-три раза. На всю процедуру требуется три-пять минут. Результат получается очень хороший.

Заканчивая этот раздел, хочу сказать об огромной роли лицевых биотоков. Всем известно, что эмоции, как правило, отражаются на нашем лице. Это значит, что при горе и радости, при раздражениях и неприятностях, при болезнях, а также при хорошем настроении и удовольствии бессознательно, мозговыми нервными импульсами сокращаются и расслабляются различные группы мышц лица. Удалось заметить, что в мозговом аппарате эти функции обратимы. Достаточно, когда вам что-либо неприятно, сделать благодушное, жизнерадостное лицо, как группа биотоков рефлекторно в мозговых нейронах вызовет изменение настроения. Недаром обиженному ребёнку мы говорим: «Ну, перестань плакать, улыбнись, и все твоё горе пройдёт».

Вот почему, по-моему, было бы неплохо, если каждый человек постарается сохранить молодое, приятное выражение лица на всю жизнь. И для себя и для окружающих это хорошо.

Гибкость, подвижность, массаж

Немалый вклад в науку физиологического воспитания современного работника умственного труда сделал В. Э. Нагорный, создавший в Московском государственном университете научно-исследовательскую лабораторию по изучению режима людей умственного труда. Около десяти лет назад в издательстве «Советская Россия» вышла его книга «Мысль и движение», в которой рассматриваются, в частности, вопросы гибкости, подвижности тела, а также массажа. В разработке ряда приёмов, предлагаемых автором, я принимал непосредственное участие.В этой книге В. Э. Нагорный писал о том, что в трудовой деятельности и в быту человек выполняет движения с амплитудой, значительно меньшей, нежели та, на которую способны суставы и связки. В результате этого связки становятся менее эластичными, мышцы, управляющие движением суставов, утрачивают способность к значительным растяжениям и сокращениям. «Рабочий угол» суставов уменьшается. Привыкнув к движениям с малой амплитудой, человек утрачивает гибкость, выполнение глубоких наклонов, приседаний, широких, размашистых движений начинает вызывать боль, а иногда приводит к травмам. Все это усугубляется ещё и тем, что на неработающих участках суставов с возрастом отлагаются вредные вещества — соли.