Страница:

Как предотвратить подобные явления? С помощью специальных упражнений. В режиме двигательной деятельности надо предусмотреть специальные упражнения для суставно-связочного аппарата, которые нужно выполнять систематически в течение всей жизни. К числу таких упражнений относятся: вращательные движения руками, головой, туловищем, размахивания руками и ногами, наклоны вперёд, в стороны, назад, приседания, выпады и т. п. Выполнять их нужно с наибольшей возможной для вас амплитудой.

На каждом занятии старайтесь «проработать» максимальное количество суставов: плечевые, тазобедренные, коленные, голеностопные, а также сложную систему позвоночника. Если в одном занятии это выполнить не удаётся, то упражнения надо распределить на несколько дней.

Каждое упражнение следует повторить 6-10 раз. Если при упражнениях с большой амплитудой возникают болевые ощущения, бояться этого не следует. Нельзя допускать только сильной боли, чтобы не было травм. Приступать к упражнениям нужно, разогрев предварительно тело, делать их с малой амплитудой, постепенно доводя до наибольшей.

В спорте, чтобы снять утомление или повысить работоспособность, применяют массаж. Но ведь человек утомляется не только после занятий спортом, но и в процессе труда. Не может ли и здесь принести пользу массаж?

Происхождение массажа относится к глубокой древности. Историки нашли, что его применяли почти во всех странах мира. Им пользовались греческие воины и римские гладиаторы, древние китайские врачи и народы Африки. Широкое распространение получил массаж на юге и севере нашей страны.

Клавдий Гален (131-201 гг.), врачевавший гладиаторов в Пергаме, указал девять видов массажа, описал методику проглаживания, растирания и разминания мышц. Он подробно разработал методику «утреннего» и «вечернего» массажа. Римляне, подобно грекам, ввели массаж в систему физического воспитания воинов. Они прибегали к массажу перед выступлением на арене и после, чтобы снять утомление и напряжение. Массаж сопровождался умащиванием тела маслами, купаниями и растиранием песком.

Большим своеобразием отличался массаж у народов стран Южной Африки, Среднего Востока, островов Тихого океана. В своём дневнике знаменитый русский путешественник Н. Н. Миклухо-Маклай так описал массаж туземцев Новой Гвинеи, который он испытал на себе:

«… девочка подошла ко мне и, схватив обеими руками мою голову, стала сжимать её периодически изо всех сил. Я предоставил свою голову в полное её распоряжение. Давление перешло в растирание кожи головы двумя пальцами, причём массажистка выдавливала растираемое место насколько могла. Когда правая её рука устала, она стала делать это левой, причём я заметил, что сила пальцев левой руки не уступала силе правой… Ощущение было приятное: я при этом как-то перестал чувствовать боль и даже не подумал о кокосовом масле и охре, которыми были смазаны её руки».

Массаж у славянских народов практиковался исстари в форме нахлестывания своего тела веником во время или после мытья в бане для улучшения общего кровообращения. Об этой форме массажа, которая у древних славян называлась «хвощеванием», встречается упоминание в летописях Нестора: «Как ся мыют, хвощут… видех бани древяны и пережгут их вельми, и сволокутся, и будут нази, и обольются мытелью, и возьмут ветвие и начнут ся бити… и облиются водою студёною и тако живут».

Многовековая история массажа свидетельствует о его благотворном влиянии на здоровье людей. Массаж насчитывает целый ряд приёмов: поглаживание, растирание, разминание, поколачивание, похлопывание и рубление, с помощью которых последовательно прорабатывается все тело или отдельные его части.

Массаж, выполняемый в направлении движения венозной крови и лимфы, способствует ускорению их оттока от рабочих органов, уменьшению застоев, рассасыванию отёков. Благодаря массажу, вызывающему умеренное расширение периферических сосудов, облегчается работа сердца. Правильно проведённый массаж оказывает благотворное влияние па деятельность нервной и других систем организма.

В зависимости от задач, решаемых с помощью массажа, различают несколько его видов: гигиенический, восстановительный, массаж при травматических повреждениях, тренировочный и другие.

Гигиенический массаж применяется после гимнастики по утрам. Основная его задача — поднять общий тонус организма. Он обычно носит характер самомассажа и включает поглаживания, разминания, потряхивания, активно-пассивные движения.

Благотворное влияние оказывает вечерний массаж, выполняемый непосредственно перед отходом ко сну. Его выполняют лёжа в постели. Производят такие приёмы, как поглаживание, лёгкое разминание и несильное потряхивание мышц. Вечерний массаж ослабляет нервное напряжение, накопившееся за день, способствует общему расслаблению и улучшает сон.

Ниже приводятся несколько методических указаний по самомассажу.

Самомассаж хорошо сочетать с утренней или вечерней гимнастикой. Массироваться лучше всего в обнажённом виде. В отдельных случаях, если, например, воздух в помещении прохладный, массаж можно делать через трикотажное или даже шерстяное бельё.

При массаже важно придать телу такое положение, при котором мышцы массируемых частей тела находились бы в расслабленном состоянии. Как правило, движение массирующей руки при самомассаже должно совершаться по ходу лимфатических путей, в направлении к ближайшим лимфатическим узлам. Руки массируются по направлению к локтевым и подмышечным узлам; ноги — к подколенным и паховым узлам; грудь — от середины в стороны, к мышечным впадинам; спина — от позвоночника в стороны; шея — книзу, к подключичным узлам.

Массаж лимфатических узлов производить не следует. Он допустим лишь в исключительных случаях, когда есть полная уверенность в том, что в узлах отсутствуют болезнетворные микробы, которые могут попасть в кровь.

Нельзя проводить массаж при воспалительных процессах, гнойниках, кожных заболеваниях, воспалениях вен, тромбозе и сильных варикозных расширениях. Чтобы узнать, не противопоказан ли вам массаж, надо проконсультироваться у врача.

Очень приятен массаж лица и лба. Выполняется он по ходу лицевых ветвей тройничного нерва. Лёгкое растирание лица, напоминающее движение рук при умывании, производится в направлении от центра лица к вискам: сначала по нижним обводам глазных яблок, потом по линии бровей и, наконец, по поверхности лба. Движения должны быть несильные, слегка смещающие кожу, особенно тогда, когда пальцы достигнут висков. Сильное надавливание в этой зоне может вызвать неприятные ощущения.

Поверхность головы массируется по направлению роста волос одновременно обеими руками. Пальцы как бы стремятся пощипывать или стягивать кожу.

Затем следует спокойное поглаживание головы. В утренние и дневные часы может быть с успехом использован приём несильного постукивания пальцами по поверхности черепа. Общая продолжительность массажа головы около пяти минут. Он должен оказывать приятное и успокаивающее действие.

Интенсивность и продолжительность массажа не должны быть всегда одинаковыми. При сильном утомлении и нервном возбуждении массирующие движения должны быть более лёгкими, а продолжительность большей. Наоборот, при бодром состоянии, например после утренней гимнастики, массаж выполняется энергичнее.

Самомассаж ног обычно начинают с последовательной проработки мышц ступни, ахиллова сухожилия, икроножной и берцовой мышц, мышц бедра. Массировать стопу и ахиллово сухожилие лучше всего сидя на кушетке: массируемая нога согнута в колене, другая выпрямлена и лежит свободно на кушетке.

Икроножную мышцу массируют сидя с согнутыми примерно под прямым углом ногами. При этом, чтобы полнее расслабить икроножную мышцу, стопой упираются в валик из одеяла, подушки или в стопу другой ноги. Удобно также выполнять массаж сидя на стуле или на краю кушетки, опустив одну ногу на пол, другую, массируемую, приподняв. Во время вечернего массажа эту мышцу можно массировать лёжа на спине, подняв соответствующую ногу.

Массаж мышц бедра осуществляется в разных положениях в зависимости от того, какие мышечные пучки массируются: 1) массирующийся садится на кушетку, одна нога опущена, а другая, массируемая, лежит вдоль кушетки; 2) массирующийся сидит на краю кушетки одной ягодицей, массируемая нога отставлена немного в сторону и опирается на носок; 3) массирующийся сидит на стуле, массируемая нога полусогнута и пяткой упирается в какой-нибудь предмет, расположенный выше стула, при этом спина должна иметь устойчивую опору. Во всех случаях массируются те мышцы, которые в данных позах находятся в ненапряженном, расслабленном состоянии.

После ног массируют ягодичные мышцы и поясничную область. Ягодичные мышцы прорабатываются методом разминания и энергичного встряхивания. Поясничная область растирается одновременно обеими руками — пальцами или тыльной стороной кисти, согнутой в кулак. Растирание поясницы удобно сочетать с гимнастическими упражнениями — наклонами туловища вперёд и круговыми движениями таза.

Мышцы груди лучше массировать лёжа на спине и применять поглаживания, встряхивания и растирания.

Самомассаж рук может осуществляться в положении стоя, сидя или лёжа. Вначале массируются пальцы, тыльная сторона кисти, лучезапястный сустав. Основной приём — растирание. При самомассаже предплечья применяют поглаживание, выжимание, разминание, похлопывание и рубление.

Окончив массировать предплечье, растирают локтевой сустав. На плечевом суставе отдельно массируют бицепс и трицепс. Здесь чаще всего применяют поглаживание и разминание.

При самомассаже головы и области шеи лучше лечь на спину. Если же приходится его выполнять сидя на стуле, то локти рекомендуется поставить на край стола, чтобы предотвратить утомление мышц рук и чрезмерное напряжение плечевых мыши.

Сначала массируется поверхность затылка, мышцы тыльной поверхности шеи и плеч. В основном производят поглаживание и разминание мышц средними и безымянными пальцами обеих рук в направлении от затылка к плечам. Сосцевидные отростки (бугры за ушами) массируются круговыми движениями больших пальцев.

Область ключицы и плеч массируется поочерёдно: сначала левая сторона, потом правая. Здесь нужно соблюдать осторожность и избегать сильных нажатий на мышцы, так как в этой области расположено большое количество болевых точек.

Особо следует остановиться на массаже передней поверхности шеи, где проходят главные магистральные сосуды головного мозга: сонная артерия и яремные вены. Этот массаж особенно эффективен при умственном утомлении, когда в результате продолжительного пребывания в малоподвижном состоянии с согнутой спиной и наклонённой головой ухудшается отток венозной крови от головного мозга.

В этом случае массаж проводят, слегка откинув голову и спокойно, несильно поглаживая сверху вниз переднебоковую поверхность шеи, вдоль яремных вен.

Ещё я рекомендую время от времени (1-2 раза в месяц) делать массаж лимфатических узлов, расположенных между левым соском груди и ключицей. Для этого надо жёсткими, сжатыми между собой тремя пальцами правой руки круговращательными нажимами на мышцы гнать лимфу от соска к ключице и даже далее, проникая пальцами под ключицу. Этот массаж снимает у меня редко возникающие ощущения щемящей лёгкой боли в плече, происходящей от зашлаковывания лимфатических сосудов.

Все перечисленные в этой главе приёмы массажа полезны для любого человека и ведут к очистке от солей и шлаков и долголетию клеток.

Глава IV

Известно, что без приёма пищи человек может прожить 40-50 дней (за счёт запасов всех веществ в ею организме); без приёма воды — приблизительно 5 дней; без кислорода даже опытный ныряльщик не протянет больше трех-пяти минут.

Эти цифры говорят о решающей роли кислорода в жизни человека. Как же обеспечить оптимальную подачу кислорода в организм человека? Как за счёт кислорода достигнуть здоровья? Прежде чем ответить на этот вопрос, рассмотрим два примера.

Пример первый. Чтобы прослушать хрипы в лёгких, врач просит больного дышать поглубже. Если прослушивание затянулось, то у больного вследствие уменьшения в лёгких и крови процента СО может наступить головокружение и обморок. О таком пациенте говорят: «Задышался».

Пример второй. Здоровый нетренированный человек, поднимающийся по лестнице, дышит часто и глубоко, но ни головокружения, ни обморока у него не наблюдается.

Разница здесь в том, что в первом случае человек стоял неподвижно и усиленное дыхание не вызывалось требованием его организма, а во втором ноги совершали большую работу, В первом случае дыхание было принуждённым, во втором — по требованию организма.

В первом примере избыточное принуждённое проникновение в кровь и в мозговое вещество кислорода привело к головокружению и обмороку. Во втором — естественное усиление и учащение дыхания было вызвано потребностью подавать увеличенное количество кислорода в мышцы ног, совершавших большую работу, и выделять избыточное количество образующейся углекислоты. Но увеличение количества кислорода в мышцах ног не нарушало деятельности мозга. Следовательно, каким-то удивительным конструкторским приёмом при непринуждённом дыхании природа обеспечила автоматическое (приспособительное) разное распределение кислорода по всем органам в тех количествах, которые необходимы каждому из них в данный момент.

Среди этих приспособительных механизмов важнейшую роль играет, во-первых, перераспределение крови в работающем организме. В частности, в мышце раскрываются прежде закрытые, «дремлющие» капилляры и расширяется их просвет. Местное кровообращение вследствие этого усиливается. Во-вторых, накопление в тканях работающего органа продуктов обмена веществ ведёт к усиленному запросу на кислород и к более жадному поглощению кислорода, поступающего из капилляров.

Насыщенные кислородом эритроциты заряжены отрицательно. Органы человека несут обычно в себе также отрицательные электрозаряды. Например, мышцы, соприкасающиеся с землёй, заряжены отрицательно, как и земной шар. Существует закон: электроны устремляются от большего потенциала к меньшему до наступления равновесия. Река — кровь подхватывает эритроциты и несёт их по всему телу. Органы, нуждающиеся в кислороде, выгружают потребное количество кислорода из них. Это осуществляется так.

В мышцах, совершающих работу, усиливаются окислительные процессы и, следовательно, уменьшается количество отрицательных злектрозарядов, запас кислорода. От большого потенциала к меньшему устремляются заряды, захватывая с собой по принципу ионофореза молекулы кислорода. Именно эти силы, видимо, заставляют ионы кислорода из эритроцитов переходить в мышцы для участия в происходящих там окислительных процессах.

Если эта гипотеза верна, то в работающей мышце по отношению к аналогичной мышце, не совершающей работы, должен падать потенциал электрозаряда на величину, обратно пропорциональную нагрузке.

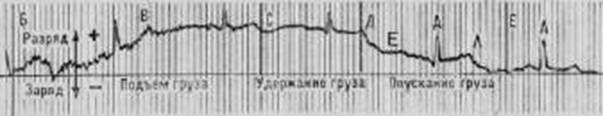

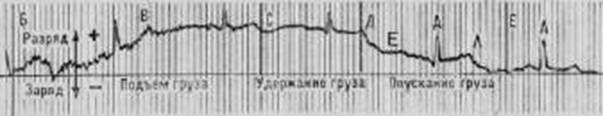

Такие опыты были поставлены автором. На мышцы (бицепсы) лежащего на кушетке человека были наложены электроды первого отведения электрокардиографа. После отрегулирования изолинии пациент правой рукой поднял груз в 4 килограмма. На прилагаемой диаграмме (рис. 12) видно, что мышца при подъёме груза потеряла заряд по сравнению с неработающей мышцей (движение линии кверху — участок Б — В). Когда был уменьшен груз вдвое, то и потенциал заряда уменьшился вдвое. Когда был снят весь груз, потенциалы мышц правой и левой рук снова уравнялись. Опыт вёлся при сильном уменьшении токов, замеряемых в мышце. Из этого опыта можно сделать вывод, что работа мышцы сопровождается обратно пропорциональным падением в ней свободного отрицательного электрозаряда.

Итак, чем больше разность потенциалов органа человеческого организма и зарядов эритроцитов, тем интенсивнее эритроциты снабжают этот орган кислородом. В спокойном состоянии организма все органы имеют потенциал зарядов несколько ниже зарядов эритроцитов, в том числе и органы, например мозговое вещество, заряженные положительно. Это и обеспечивает беспрерывный электрообмен, обмен веществ и жизнь живых клеток.

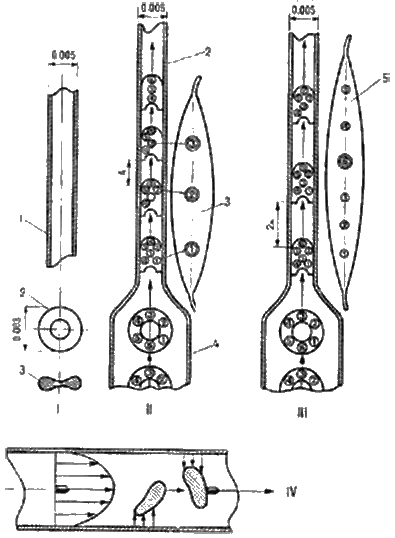

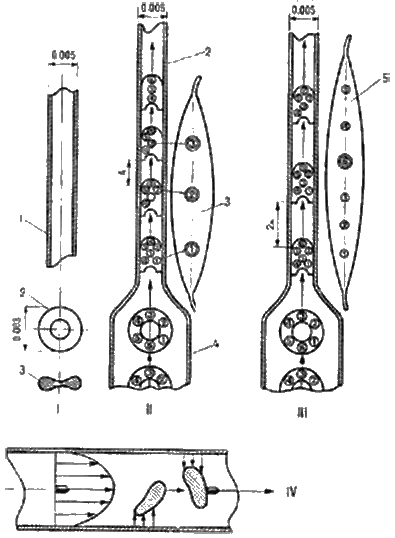

В органах и мышцах человека кровь из артерий распределяется по тончайшим капиллярам, имеющим диаметр в спокойном состоянии около 0,005 сантиметра. Диаметр же эритроцита больше и равен 0,008 сантиметра. Он имеет форму двояковогнутого диска, т.е. похож на бублик без дырки.

На рис. 13 видно, что проникнуть в отверстие капиллярной трубочки диаметром меньше 0,005 сантиметра (за вычетом толщины стенок) круглый эритроцит диаметром 0,008 сантиметра может только будучи сжат стенками кровеносного сосуда в цилиндрик. Такая форма увеличивает наружную площадь соприкосновения эритроцита со стенкой капилляра и усиливает нажим на стенку. Это несомненно способствует переходу кислорода из капилляра в лимфу мышцы. Кислород выжимается словно вода из губки, Эта форма превращает эритроцит в поршень, на который снизу сильно давит артериальная кровь, поступающая в капилляр. Гидродинамические силы не могут обеспечить движение жидкости в таких тонких сосудах вследствие трения. Здесь снова помогает электричество. Силы Кулона заставляют каждый впереди идущий эритроцит отталкиваться от заднего.

Рис. 12. Сравнительная диаграмма разности потенциаловэлектрозарядов в мышцах (бицепсах) рук пациента, поднимающегоправой рукой гирю. Падения потенциала при каждом сокращениисердечной мышцы отмечены пиками.

Рис. 12. Сравнительная диаграмма разности потенциаловэлектрозарядов в мышцах (бицепсах) рук пациента, поднимающегоправой рукой гирю. Падения потенциала при каждом сокращениисердечной мышцы отмечены пиками.

Рис. 13. Схема капиллярного сосуда (1 — 1) и эритроцита (I—2,3), Он может проникнуть в капилляр, только деформируясь в цилиндрик. Из артерии (II—4) в капилляр поступают эритроциты, неся по шесть (условно) отрицательных зарядов. Сокращённая мышца (II—3), производящая работу, имеет сниженный потенциал, поэтому в неё переходят заряды из эритроцитов. Потеряв заряд, эритроциты слабее отталкиваются друг от друга. Вследствие этого в капилляре скапливается их тем больше, чем сильнее падение потенциала. После расслабления в мышце (III—5) расход кислорода и зарядов уменьшается, силы отталкивания становятся больше и скопление эритроцитов меньше. IV — эпюра скоростей крова в артерии. У стенок, где скорости вследствие трения малые, — давление по уравнению Бернулли больше, чем в середине потока. Поэтому эритроциты оттесняются от стенок и идут в середине потока, где скорость выше средней скорости крови.

Рис. 13. Схема капиллярного сосуда (1 — 1) и эритроцита (I—2,3), Он может проникнуть в капилляр, только деформируясь в цилиндрик. Из артерии (II—4) в капилляр поступают эритроциты, неся по шесть (условно) отрицательных зарядов. Сокращённая мышца (II—3), производящая работу, имеет сниженный потенциал, поэтому в неё переходят заряды из эритроцитов. Потеряв заряд, эритроциты слабее отталкиваются друг от друга. Вследствие этого в капилляре скапливается их тем больше, чем сильнее падение потенциала. После расслабления в мышце (III—5) расход кислорода и зарядов уменьшается, силы отталкивания становятся больше и скопление эритроцитов меньше. IV — эпюра скоростей крова в артерии. У стенок, где скорости вследствие трения малые, — давление по уравнению Бернулли больше, чем в середине потока. Поэтому эритроциты оттесняются от стенок и идут в середине потока, где скорость выше средней скорости крови.

Мне думается, что эти большие электрические силы вместе с силами вибрации среды, окружающей капилляры, и обеспечивают продвижение крови в капиллярных сосудах.

Эти наблюдения можно объяснить только поведением эритроцитов. Схематически процесс протекает так. У человека, не занимающегося физическим трудом и зарядкой, секундное потребление кислорода колеблется мало и поддерживается природой на низшем уровне. При этом костный мозг и селезёнка (образно говоря -«заводы» для изготовления эритроцитов) выпускают и поддерживают в крови циркуляцию минимально необходимого количества этих «микроконтейнеров» для обеспечения снабжения тела кислородом и для пополнения убыли разрушающихся эритроцитов. Это требует минимального числа «рабочих рук» и материалов. Природе перепроизводства не нужно! — И вдруг человек очень быстро побежал или начал подниматься по лестнице. Необходимость в кислороде резко возрастает. У «директора завода» — в центральной нервной системе — раздался сигнал из мышечного отделения: «резко увеличьте секундное изготовление контейнеров для кислорода».

Но не так-то просто заводу быстро перестроиться!

Поэтому организму приходится на первых порах усиленно эксплуатировать наличный «контейнерный парк», пока «завод» не начнёт расширенное воспроизводство эритроцитов.

Чтобы увеличить подачу кислорода в мышцы при малом числе эритроцитов, природа автоматически увеличивает число сокращений сердца в минуту и усиливает пульсацию его, т.е. ускоряет циркуляцию крови и эритроцитов. Усиливает, учащает дыхание для увеличения загрузки ранее имевшихся в крови эритроцитов кислородом. В результате одышкой и сердцебиением сопровождается внезапная усиленная мышечная работа нетренированного человека.

По истечении 5-10 минут «завод» начинает справляться с повышенным выпуском эритроцитов «на линию». После этого даже при нормальном, чуть ускоренном пульсе и при слегка учащённом дыхании благодаря возросшему числу эритроцитов, поступающих под загрузку кислородом к альвеолам лёгких, мышцы начинают получать требуемое количество кислорода в секунду и наступает благополучное состояние организма, так называемое «второе дыхание».

Теперь становится понятным, почему у тренированного человека нет резкого перепада пульса в начале бега. Если человек тренируется ежедневно, то «директор завода» рабочих не распускает и немедленно, по первому требованию выбрасывает нужное количество эритроцитов в кровь. У тренированного человека переход на «второе дыхание» наступает поэтому очень быстро.

В связи с регулярными, ежедневными тренировками и требованиями добавочных эритроцитов со стороны спортсмена «директор завода» на всякий случай держит в крови в специальном «депо» — селезёнке — большой запас «микроконтейнеров», который может быть экстренно выброшен в кровь. И пульсация сердца даже замедляется с 70-80 до 50-60 ударов в минуту.

В качестве второй линии защиты организма от кислородного голодания у тренированного человека активнее работает костный мозг. Это снижает загрузку сердечной мышцы и способствует долголетию.

Почему это произошло? Ведь оратор спокойно читал по бумаге, не нервничал, в зале было прохладно. Я заинтересовался этим вопросом и обратился к врачу за разъяснением. Однако ничем другим, кроме нарушения нервной деятельности, он объяснить этого не мог.

Тогда я пошёл в поликлинику и попросил с помощью пневмографа (рис. 14) снять диаграмму моего дыхания, когда я нахожусь в спокойном состоянии. На рис. 15 показана эта нормальная общеизвестная диаграмма. За одну секунду лёгкие расширяются (подъем линии вверх), затем секунду продолжается выдох и 2 секунды пауза (горизонтальное положение линии). Итого средний никл длится 4 секунды, или 15 дыханий в минуту. Если измерить площадь диаграммы, прочерченной самописцем прибора, и помножить полученную величину на определённый коэффициент, то можно узнать объём в кубических сантиметрах одного вдоха. В спокойном состоянии он равен 500 кубическим сантиметрам, или минутный объём равняется 7500 кубическим сантиметрам.

На каждом занятии старайтесь «проработать» максимальное количество суставов: плечевые, тазобедренные, коленные, голеностопные, а также сложную систему позвоночника. Если в одном занятии это выполнить не удаётся, то упражнения надо распределить на несколько дней.

Каждое упражнение следует повторить 6-10 раз. Если при упражнениях с большой амплитудой возникают болевые ощущения, бояться этого не следует. Нельзя допускать только сильной боли, чтобы не было травм. Приступать к упражнениям нужно, разогрев предварительно тело, делать их с малой амплитудой, постепенно доводя до наибольшей.

В спорте, чтобы снять утомление или повысить работоспособность, применяют массаж. Но ведь человек утомляется не только после занятий спортом, но и в процессе труда. Не может ли и здесь принести пользу массаж?

Происхождение массажа относится к глубокой древности. Историки нашли, что его применяли почти во всех странах мира. Им пользовались греческие воины и римские гладиаторы, древние китайские врачи и народы Африки. Широкое распространение получил массаж на юге и севере нашей страны.

Клавдий Гален (131-201 гг.), врачевавший гладиаторов в Пергаме, указал девять видов массажа, описал методику проглаживания, растирания и разминания мышц. Он подробно разработал методику «утреннего» и «вечернего» массажа. Римляне, подобно грекам, ввели массаж в систему физического воспитания воинов. Они прибегали к массажу перед выступлением на арене и после, чтобы снять утомление и напряжение. Массаж сопровождался умащиванием тела маслами, купаниями и растиранием песком.

Большим своеобразием отличался массаж у народов стран Южной Африки, Среднего Востока, островов Тихого океана. В своём дневнике знаменитый русский путешественник Н. Н. Миклухо-Маклай так описал массаж туземцев Новой Гвинеи, который он испытал на себе:

«… девочка подошла ко мне и, схватив обеими руками мою голову, стала сжимать её периодически изо всех сил. Я предоставил свою голову в полное её распоряжение. Давление перешло в растирание кожи головы двумя пальцами, причём массажистка выдавливала растираемое место насколько могла. Когда правая её рука устала, она стала делать это левой, причём я заметил, что сила пальцев левой руки не уступала силе правой… Ощущение было приятное: я при этом как-то перестал чувствовать боль и даже не подумал о кокосовом масле и охре, которыми были смазаны её руки».

Массаж у славянских народов практиковался исстари в форме нахлестывания своего тела веником во время или после мытья в бане для улучшения общего кровообращения. Об этой форме массажа, которая у древних славян называлась «хвощеванием», встречается упоминание в летописях Нестора: «Как ся мыют, хвощут… видех бани древяны и пережгут их вельми, и сволокутся, и будут нази, и обольются мытелью, и возьмут ветвие и начнут ся бити… и облиются водою студёною и тако живут».

Многовековая история массажа свидетельствует о его благотворном влиянии на здоровье людей. Массаж насчитывает целый ряд приёмов: поглаживание, растирание, разминание, поколачивание, похлопывание и рубление, с помощью которых последовательно прорабатывается все тело или отдельные его части.

Массаж, выполняемый в направлении движения венозной крови и лимфы, способствует ускорению их оттока от рабочих органов, уменьшению застоев, рассасыванию отёков. Благодаря массажу, вызывающему умеренное расширение периферических сосудов, облегчается работа сердца. Правильно проведённый массаж оказывает благотворное влияние па деятельность нервной и других систем организма.

В зависимости от задач, решаемых с помощью массажа, различают несколько его видов: гигиенический, восстановительный, массаж при травматических повреждениях, тренировочный и другие.

Гигиенический массаж применяется после гимнастики по утрам. Основная его задача — поднять общий тонус организма. Он обычно носит характер самомассажа и включает поглаживания, разминания, потряхивания, активно-пассивные движения.

Благотворное влияние оказывает вечерний массаж, выполняемый непосредственно перед отходом ко сну. Его выполняют лёжа в постели. Производят такие приёмы, как поглаживание, лёгкое разминание и несильное потряхивание мышц. Вечерний массаж ослабляет нервное напряжение, накопившееся за день, способствует общему расслаблению и улучшает сон.

Ниже приводятся несколько методических указаний по самомассажу.

Самомассаж хорошо сочетать с утренней или вечерней гимнастикой. Массироваться лучше всего в обнажённом виде. В отдельных случаях, если, например, воздух в помещении прохладный, массаж можно делать через трикотажное или даже шерстяное бельё.

При массаже важно придать телу такое положение, при котором мышцы массируемых частей тела находились бы в расслабленном состоянии. Как правило, движение массирующей руки при самомассаже должно совершаться по ходу лимфатических путей, в направлении к ближайшим лимфатическим узлам. Руки массируются по направлению к локтевым и подмышечным узлам; ноги — к подколенным и паховым узлам; грудь — от середины в стороны, к мышечным впадинам; спина — от позвоночника в стороны; шея — книзу, к подключичным узлам.

Массаж лимфатических узлов производить не следует. Он допустим лишь в исключительных случаях, когда есть полная уверенность в том, что в узлах отсутствуют болезнетворные микробы, которые могут попасть в кровь.

Нельзя проводить массаж при воспалительных процессах, гнойниках, кожных заболеваниях, воспалениях вен, тромбозе и сильных варикозных расширениях. Чтобы узнать, не противопоказан ли вам массаж, надо проконсультироваться у врача.

Очень приятен массаж лица и лба. Выполняется он по ходу лицевых ветвей тройничного нерва. Лёгкое растирание лица, напоминающее движение рук при умывании, производится в направлении от центра лица к вискам: сначала по нижним обводам глазных яблок, потом по линии бровей и, наконец, по поверхности лба. Движения должны быть несильные, слегка смещающие кожу, особенно тогда, когда пальцы достигнут висков. Сильное надавливание в этой зоне может вызвать неприятные ощущения.

Поверхность головы массируется по направлению роста волос одновременно обеими руками. Пальцы как бы стремятся пощипывать или стягивать кожу.

Затем следует спокойное поглаживание головы. В утренние и дневные часы может быть с успехом использован приём несильного постукивания пальцами по поверхности черепа. Общая продолжительность массажа головы около пяти минут. Он должен оказывать приятное и успокаивающее действие.

Интенсивность и продолжительность массажа не должны быть всегда одинаковыми. При сильном утомлении и нервном возбуждении массирующие движения должны быть более лёгкими, а продолжительность большей. Наоборот, при бодром состоянии, например после утренней гимнастики, массаж выполняется энергичнее.

Самомассаж ног обычно начинают с последовательной проработки мышц ступни, ахиллова сухожилия, икроножной и берцовой мышц, мышц бедра. Массировать стопу и ахиллово сухожилие лучше всего сидя на кушетке: массируемая нога согнута в колене, другая выпрямлена и лежит свободно на кушетке.

Икроножную мышцу массируют сидя с согнутыми примерно под прямым углом ногами. При этом, чтобы полнее расслабить икроножную мышцу, стопой упираются в валик из одеяла, подушки или в стопу другой ноги. Удобно также выполнять массаж сидя на стуле или на краю кушетки, опустив одну ногу на пол, другую, массируемую, приподняв. Во время вечернего массажа эту мышцу можно массировать лёжа на спине, подняв соответствующую ногу.

Массаж мышц бедра осуществляется в разных положениях в зависимости от того, какие мышечные пучки массируются: 1) массирующийся садится на кушетку, одна нога опущена, а другая, массируемая, лежит вдоль кушетки; 2) массирующийся сидит на краю кушетки одной ягодицей, массируемая нога отставлена немного в сторону и опирается на носок; 3) массирующийся сидит на стуле, массируемая нога полусогнута и пяткой упирается в какой-нибудь предмет, расположенный выше стула, при этом спина должна иметь устойчивую опору. Во всех случаях массируются те мышцы, которые в данных позах находятся в ненапряженном, расслабленном состоянии.

После ног массируют ягодичные мышцы и поясничную область. Ягодичные мышцы прорабатываются методом разминания и энергичного встряхивания. Поясничная область растирается одновременно обеими руками — пальцами или тыльной стороной кисти, согнутой в кулак. Растирание поясницы удобно сочетать с гимнастическими упражнениями — наклонами туловища вперёд и круговыми движениями таза.

Мышцы груди лучше массировать лёжа на спине и применять поглаживания, встряхивания и растирания.

Самомассаж рук может осуществляться в положении стоя, сидя или лёжа. Вначале массируются пальцы, тыльная сторона кисти, лучезапястный сустав. Основной приём — растирание. При самомассаже предплечья применяют поглаживание, выжимание, разминание, похлопывание и рубление.

Окончив массировать предплечье, растирают локтевой сустав. На плечевом суставе отдельно массируют бицепс и трицепс. Здесь чаще всего применяют поглаживание и разминание.

При самомассаже головы и области шеи лучше лечь на спину. Если же приходится его выполнять сидя на стуле, то локти рекомендуется поставить на край стола, чтобы предотвратить утомление мышц рук и чрезмерное напряжение плечевых мыши.

Сначала массируется поверхность затылка, мышцы тыльной поверхности шеи и плеч. В основном производят поглаживание и разминание мышц средними и безымянными пальцами обеих рук в направлении от затылка к плечам. Сосцевидные отростки (бугры за ушами) массируются круговыми движениями больших пальцев.

Область ключицы и плеч массируется поочерёдно: сначала левая сторона, потом правая. Здесь нужно соблюдать осторожность и избегать сильных нажатий на мышцы, так как в этой области расположено большое количество болевых точек.

Особо следует остановиться на массаже передней поверхности шеи, где проходят главные магистральные сосуды головного мозга: сонная артерия и яремные вены. Этот массаж особенно эффективен при умственном утомлении, когда в результате продолжительного пребывания в малоподвижном состоянии с согнутой спиной и наклонённой головой ухудшается отток венозной крови от головного мозга.

В этом случае массаж проводят, слегка откинув голову и спокойно, несильно поглаживая сверху вниз переднебоковую поверхность шеи, вдоль яремных вен.

Ещё я рекомендую время от времени (1-2 раза в месяц) делать массаж лимфатических узлов, расположенных между левым соском груди и ключицей. Для этого надо жёсткими, сжатыми между собой тремя пальцами правой руки круговращательными нажимами на мышцы гнать лимфу от соска к ключице и даже далее, проникая пальцами под ключицу. Этот массаж снимает у меня редко возникающие ощущения щемящей лёгкой боли в плече, происходящей от зашлаковывания лимфатических сосудов.

Все перечисленные в этой главе приёмы массажа полезны для любого человека и ведут к очистке от солей и шлаков и долголетию клеток.

Глава IV

РОЛЬ КИСЛОРОДА В БОРЬБЕ СО СТАРОСТЬЮ

Механизм снабжения кислородом

Питательные вещества — углеводы, жиры, а также белки окисляются в организме кислородом, т.е. сгорают, высвобождая при этом энергию, и превращаются в конечном счёте в углекислоту, воду и азотистые продукты обмена. Эта энергия используется на различные жизненные процессы: движение, синтез сложных химических соединений, секрецию и экскрецию, умственную энергию, а также частично освобождается в виде тепла для поддержания температуры тела.Известно, что без приёма пищи человек может прожить 40-50 дней (за счёт запасов всех веществ в ею организме); без приёма воды — приблизительно 5 дней; без кислорода даже опытный ныряльщик не протянет больше трех-пяти минут.

Эти цифры говорят о решающей роли кислорода в жизни человека. Как же обеспечить оптимальную подачу кислорода в организм человека? Как за счёт кислорода достигнуть здоровья? Прежде чем ответить на этот вопрос, рассмотрим два примера.

Пример первый. Чтобы прослушать хрипы в лёгких, врач просит больного дышать поглубже. Если прослушивание затянулось, то у больного вследствие уменьшения в лёгких и крови процента СО может наступить головокружение и обморок. О таком пациенте говорят: «Задышался».

Пример второй. Здоровый нетренированный человек, поднимающийся по лестнице, дышит часто и глубоко, но ни головокружения, ни обморока у него не наблюдается.

Разница здесь в том, что в первом случае человек стоял неподвижно и усиленное дыхание не вызывалось требованием его организма, а во втором ноги совершали большую работу, В первом случае дыхание было принуждённым, во втором — по требованию организма.

В первом примере избыточное принуждённое проникновение в кровь и в мозговое вещество кислорода привело к головокружению и обмороку. Во втором — естественное усиление и учащение дыхания было вызвано потребностью подавать увеличенное количество кислорода в мышцы ног, совершавших большую работу, и выделять избыточное количество образующейся углекислоты. Но увеличение количества кислорода в мышцах ног не нарушало деятельности мозга. Следовательно, каким-то удивительным конструкторским приёмом при непринуждённом дыхании природа обеспечила автоматическое (приспособительное) разное распределение кислорода по всем органам в тех количествах, которые необходимы каждому из них в данный момент.

Среди этих приспособительных механизмов важнейшую роль играет, во-первых, перераспределение крови в работающем организме. В частности, в мышце раскрываются прежде закрытые, «дремлющие» капилляры и расширяется их просвет. Местное кровообращение вследствие этого усиливается. Во-вторых, накопление в тканях работающего органа продуктов обмена веществ ведёт к усиленному запросу на кислород и к более жадному поглощению кислорода, поступающего из капилляров.

Гипотеза автора о роли электрических сил в движении эритроцитов

К числу известных механизмов снабжения мышц кислородом мне хотелось бы прибавить ещё одну гипотезу — о том, как кислород транспортируется по сложнейшей сети магистралей внутри организма и достигает нужного места в строго определённом количестве. Задачу, как в несколько мест подать разное количество вещества, в народном хозяйстве решают так: упаковывают товары в контейнеры, отправляют на станцию назначения, а там выгружают и используют. В альвеолах лёгких природа тоже упаковывает кислород в микроконтейнеры, называемые эритроцитами.Насыщенные кислородом эритроциты заряжены отрицательно. Органы человека несут обычно в себе также отрицательные электрозаряды. Например, мышцы, соприкасающиеся с землёй, заряжены отрицательно, как и земной шар. Существует закон: электроны устремляются от большего потенциала к меньшему до наступления равновесия. Река — кровь подхватывает эритроциты и несёт их по всему телу. Органы, нуждающиеся в кислороде, выгружают потребное количество кислорода из них. Это осуществляется так.

В мышцах, совершающих работу, усиливаются окислительные процессы и, следовательно, уменьшается количество отрицательных злектрозарядов, запас кислорода. От большого потенциала к меньшему устремляются заряды, захватывая с собой по принципу ионофореза молекулы кислорода. Именно эти силы, видимо, заставляют ионы кислорода из эритроцитов переходить в мышцы для участия в происходящих там окислительных процессах.

Если эта гипотеза верна, то в работающей мышце по отношению к аналогичной мышце, не совершающей работы, должен падать потенциал электрозаряда на величину, обратно пропорциональную нагрузке.

Такие опыты были поставлены автором. На мышцы (бицепсы) лежащего на кушетке человека были наложены электроды первого отведения электрокардиографа. После отрегулирования изолинии пациент правой рукой поднял груз в 4 килограмма. На прилагаемой диаграмме (рис. 12) видно, что мышца при подъёме груза потеряла заряд по сравнению с неработающей мышцей (движение линии кверху — участок Б — В). Когда был уменьшен груз вдвое, то и потенциал заряда уменьшился вдвое. Когда был снят весь груз, потенциалы мышц правой и левой рук снова уравнялись. Опыт вёлся при сильном уменьшении токов, замеряемых в мышце. Из этого опыта можно сделать вывод, что работа мышцы сопровождается обратно пропорциональным падением в ней свободного отрицательного электрозаряда.

Итак, чем больше разность потенциалов органа человеческого организма и зарядов эритроцитов, тем интенсивнее эритроциты снабжают этот орган кислородом. В спокойном состоянии организма все органы имеют потенциал зарядов несколько ниже зарядов эритроцитов, в том числе и органы, например мозговое вещество, заряженные положительно. Это и обеспечивает беспрерывный электрообмен, обмен веществ и жизнь живых клеток.

Что движет эритроциты

В дополнение к установленным факторам, обеспечивающим движение эритроцитов по капиллярам, надо принять во внимание ещё следующие соображения.В органах и мышцах человека кровь из артерий распределяется по тончайшим капиллярам, имеющим диаметр в спокойном состоянии около 0,005 сантиметра. Диаметр же эритроцита больше и равен 0,008 сантиметра. Он имеет форму двояковогнутого диска, т.е. похож на бублик без дырки.

На рис. 13 видно, что проникнуть в отверстие капиллярной трубочки диаметром меньше 0,005 сантиметра (за вычетом толщины стенок) круглый эритроцит диаметром 0,008 сантиметра может только будучи сжат стенками кровеносного сосуда в цилиндрик. Такая форма увеличивает наружную площадь соприкосновения эритроцита со стенкой капилляра и усиливает нажим на стенку. Это несомненно способствует переходу кислорода из капилляра в лимфу мышцы. Кислород выжимается словно вода из губки, Эта форма превращает эритроцит в поршень, на который снизу сильно давит артериальная кровь, поступающая в капилляр. Гидродинамические силы не могут обеспечить движение жидкости в таких тонких сосудах вследствие трения. Здесь снова помогает электричество. Силы Кулона заставляют каждый впереди идущий эритроцит отталкиваться от заднего.

Мне думается, что эти большие электрические силы вместе с силами вибрации среды, окружающей капилляры, и обеспечивают продвижение крови в капиллярных сосудах.

Механизм «второго дыхания»

Если человек без разминки сразу бросится бежать, то у него вскоре начнётся одышка и сердцебиение. Однако если продолжать бежать дальше, то по истечении некоторого времени явления кислородного голодания постепенно исчезают, устанавливается ровное дыхание, пульс снижается и появляется так называемое «второе дыхание». Установлено также, что «второе дыхание» наступает тем быстрее, чем лучше тренирован человек. Известно также, что средняя частота пульса у человека, занимающегося спортом, снижается с 70-80 до 50-60 в минуту.Эти наблюдения можно объяснить только поведением эритроцитов. Схематически процесс протекает так. У человека, не занимающегося физическим трудом и зарядкой, секундное потребление кислорода колеблется мало и поддерживается природой на низшем уровне. При этом костный мозг и селезёнка (образно говоря -«заводы» для изготовления эритроцитов) выпускают и поддерживают в крови циркуляцию минимально необходимого количества этих «микроконтейнеров» для обеспечения снабжения тела кислородом и для пополнения убыли разрушающихся эритроцитов. Это требует минимального числа «рабочих рук» и материалов. Природе перепроизводства не нужно! — И вдруг человек очень быстро побежал или начал подниматься по лестнице. Необходимость в кислороде резко возрастает. У «директора завода» — в центральной нервной системе — раздался сигнал из мышечного отделения: «резко увеличьте секундное изготовление контейнеров для кислорода».

Но не так-то просто заводу быстро перестроиться!

Поэтому организму приходится на первых порах усиленно эксплуатировать наличный «контейнерный парк», пока «завод» не начнёт расширенное воспроизводство эритроцитов.

Чтобы увеличить подачу кислорода в мышцы при малом числе эритроцитов, природа автоматически увеличивает число сокращений сердца в минуту и усиливает пульсацию его, т.е. ускоряет циркуляцию крови и эритроцитов. Усиливает, учащает дыхание для увеличения загрузки ранее имевшихся в крови эритроцитов кислородом. В результате одышкой и сердцебиением сопровождается внезапная усиленная мышечная работа нетренированного человека.

По истечении 5-10 минут «завод» начинает справляться с повышенным выпуском эритроцитов «на линию». После этого даже при нормальном, чуть ускоренном пульсе и при слегка учащённом дыхании благодаря возросшему числу эритроцитов, поступающих под загрузку кислородом к альвеолам лёгких, мышцы начинают получать требуемое количество кислорода в секунду и наступает благополучное состояние организма, так называемое «второе дыхание».

Теперь становится понятным, почему у тренированного человека нет резкого перепада пульса в начале бега. Если человек тренируется ежедневно, то «директор завода» рабочих не распускает и немедленно, по первому требованию выбрасывает нужное количество эритроцитов в кровь. У тренированного человека переход на «второе дыхание» наступает поэтому очень быстро.

В связи с регулярными, ежедневными тренировками и требованиями добавочных эритроцитов со стороны спортсмена «директор завода» на всякий случай держит в крови в специальном «депо» — селезёнке — большой запас «микроконтейнеров», который может быть экстренно выброшен в кровь. И пульсация сердца даже замедляется с 70-80 до 50-60 ударов в минуту.

В качестве второй линии защиты организма от кислородного голодания у тренированного человека активнее работает костный мозг. Это снижает загрузку сердечной мышцы и способствует долголетию.

Последствия неправильного дыхания

Однажды я сидел в президиуме позади кафедры. Оратор читал доклад. Через пятнадцать минут после начала выступления на его затылке и шее обозначились выпуклые вены, а через полчаса на шее появилась обильная испарина.Почему это произошло? Ведь оратор спокойно читал по бумаге, не нервничал, в зале было прохладно. Я заинтересовался этим вопросом и обратился к врачу за разъяснением. Однако ничем другим, кроме нарушения нервной деятельности, он объяснить этого не мог.

Тогда я пошёл в поликлинику и попросил с помощью пневмографа (рис. 14) снять диаграмму моего дыхания, когда я нахожусь в спокойном состоянии. На рис. 15 показана эта нормальная общеизвестная диаграмма. За одну секунду лёгкие расширяются (подъем линии вверх), затем секунду продолжается выдох и 2 секунды пауза (горизонтальное положение линии). Итого средний никл длится 4 секунды, или 15 дыханий в минуту. Если измерить площадь диаграммы, прочерченной самописцем прибора, и помножить полученную величину на определённый коэффициент, то можно узнать объём в кубических сантиметрах одного вдоха. В спокойном состоянии он равен 500 кубическим сантиметрам, или минутный объём равняется 7500 кубическим сантиметрам.