Страница:

«Незавершенка» стала обычным явлением для многих областей народного хозяйства, не обошла эта беда стороной и космонавтику. Побывавшие в конце 70-х на Байконуре конструкторы до сих пор с болью вспоминают некогда кишевшую людьми и теперь заброшенную циклопическую громаду стартовых и монтажно-испытательных сооружений Н1. Из их рассказов можно представить, что картина чем-то напоминала «зону» Тарковского. Затраченные миллиарды ушли в песок, для закрытия работ по крупнейшему проекту оказалось возможным обойтись без скрупулезного анализа, без учета мнения специалистов — достаточно было субъективного суждения отдельных лиц.

Впрочем, эмоции — дело ненадежное. Может быть, в вправду Н1 нельзя было «довести» и работы зашли в тупик? Один только факт: в 1976 году Н.Д.Кузнецов, очевидно, обеспокоенный престижем своего КБ, провел стендовые испытания двигателя для Н1. Двигатель без остановки отработал… 14 тысяч секунд, в то время как для вывода ракеты на требуемую орбиту требовалось всего 114 — 140 секунд.

На этом история ракеты-носителя Н1 заканчивается. Последняя, «лебединая» песня Королева так и оказалась неспетой. Конечно, было бы несправедливо Н1 целиком списывать в убыток. Заводское оборудование, монтажно-испытательный и стартовый комплексы были впоследствии использованы для «Энергии». Пригодился, без сомнения, и опыт проектирования и «доведения» мощной ракеты — «Энергия», по существу, стартовала с первого раза. Кроме того, некоторые ступени «ракетного поезда» до сих пор успешно ходят отдельными «вагончиками», доставляя на орбиту «Салюты», «Зонды», помогая другим космическим аппаратам. Множество инженерных находок, найденных в процессе работы над Н1, надежно прописались в арсенале ракетостроения.

И все же не будем подслащивать пилюлю. Прекращение работ по Н1 лишило нашу космонавтику естественного, поступательного развития, сбило намеченную Королевым генеральную линию движения отрасли вперед. Некоторые специалисты считают, что именно с тех пор космическая отрасль живет без долговременной программы, довольствуясь разрозненными проектами. Не в тот ли момент были положены первые основания для широкой критической кампании, развернувшейся против космонавтики в последнее время? В технике, как и в живой природе, существуют незыблемые законы эволюции, нарушать которые без последствий никому не дано. По существу, ведь уже 30 лет мы ограничены полезной массой в 20 тонн, о какой же весомой отдаче от орбитальных станций может идти речь? Мощная ракета-носитель, необходимость которой гениально предвидел Королев, открывала перед космонавтикой широчайшие перспективы: от создания крупных орбитальных комплексов до запуска автоматических аппаратов к другим планетам.

И в начале 70-х находились специалисты, которые понимали, что закрытие темы Н1 неблагоприятно скажется на нашей космонавтике. Ходил по высоким кабинетам В.П.Мишин, писал письма XXV съезду КПСС Б. А. Дорофеев, перспективу использования кузнецовских двигателей на своих машинах видел В. Н. Челомей, ряд специалистов просили о «малом» разрешить испытания хотя бы двух готовых ракет на акватории океана… Все бесполезно, иные мнения бесследно оседали в тишине высоких кабинетов. Судьбу Н1 решали не специалисты — логику развития науки диктовали политические руководители. Так было и с утверждением лунного проекта и, в большей степени, с его закрытием. Ни одного заседания Ученого совета, ни одного совещания со специалистами, ни одного собрания совета Главных конструкторов… Что же повлияло на судьбу Н1? Во всяком случае, соображения от интересов науки, от истинных интересов страны далекие. За отсутствием официальной версии, выскажу свои предположения. Работы по Н1 по ряду причин затягивались, а лица, ответственные за космонавтику (прежде всего Д.Ф.Устинов), так долго давали обещания сначала Н.С.Хрущеву, затем Л.И.Брежневу, что уже начинали испытывать беспокойство за свое собственное положение. Безопаснее было переложить ответственность на чужие плечи, объявить Н1 ошибкой. Президент Академии наук СССР М.В.Келдыш, один из самых ярких соратников Королева, вместе с ним горевший идеей создания Н1, в то время тяжело и неизлечимо болел и не находил уже чисто физических сил противостоять нападкам на ракету.

К тому же американцы тогда уже шесть раз успешно высаживались на Луну. Стало окончательно ясно, что мы от них отстали. Идеологам, мнившим, будто они охраняют интересы государства, пришла в голову спасительная догадка: не лучше ли объявить пилотируемые исследования Луны ненужной затеей, а то, что мы сами долго шли в том же направлении, — построже засекретить? Любопытно в связи с этим, что первую высадку людей на Луну не показывали по телевидению лишь СССР да Китай.

Политические руководители не понимали, что тяжелая ракета-носитель нужна не только для Луны. Объяснить им это могли те, кто отвечал за космонавтику, но их-то зачастую беспокоило совсем другое. В итоге была сорвана уникальная марсианская программа, базировавшаяся на тяжелой ракете-носителе. Ну, а о такой «мелочи», как честный труд тысяч людей, которые отдали Н1 свои лучшие годы, просто не подумали. С людьми не только не посоветовались, даже не объяснили ничего. Получается, вместе с «провинившейся» Н1 списали на «свалку» и ее строителей, многие из которых, уверен, получили такой психологический удар, что ничего равноценного создать уже не могли. А ведь это были лучшие «королевские» кадры…

Была и третья причина, которая, возможно, перевесила все остальные. США, завершив программу «Аполлон» и в последний раз использовав «Сатурн-5» для запуска орбитальной станции «Скайлэб», приступили к разработке многоразовых систем. Мы тоже завершили свою лунную программу — правда, с иным результатом — и вновь бросились вдогонку. На сей раз преуспели, сделали «Буран». Но разве идет на пользу делу, что стратегию развития космонавтики теперь диктует не СССР, давший миру первопроходцев космоса? Именно с того времени мы едва ли не впервые погнались за американцами, повторяя их ошибки и не особо задумываясь о целесообразности собственных действий. Мало-помалу копирование американского опыта становилось недоброй традицией и в других областях, обрекая СССР на положение вечно догоняющего. С великим опозданием сейчас звучат голоса: так ли нужны многоразовые системы, чрезвычайно дорогие и сложные в эксплуатации? Но если они все же полезны, то Н1, как убеждены многие авторитетнейшие специалисты, вполне можно было приспособить для выведения на орбиту отечественного «Шаттла». И тогда были бы сэкономлены те громадные средства, которые потрачены на разработку «Энергии».

Кстати, о затратах на Н1. Официальных данных у меня не имеется, но В.П.Мишин и Б.Е.Черток говорили, что расходы на нее за все годы составили около 4,5 миллиардов рублей. Если сравнить с затратами США на «Аполлон» — 25 миллиардов, то результатам «лунной гонки» удивляться не приходится. Тем замечательнее умение Королева и его коллег из «ничего» сделать мощную конкурентоспособную машину.

История не знает сослагательного наклонения. Что было — то было. И все же трудно обойтись без вопроса: если бы Королев прожил еще несколько лет, сумел бы он довести Н1 до эксплуатационной стадии? Впрочем, такой вопрос, быть может, не совсем точен. В сам проект тяжелой ракеты-носителя были заложены ошибки, во многом определившие четыре неудачных запуска. Но ошибки постепенно устранялись и правильнее спросить: сумел бы Королев убедить руководство страны в необходимости продолжения работ по Н1? Сергей Павлович обладал гипнотическим даром убеждения, у него был огромный авторитет, но неверно представление, будто Главный конструктор был неуязвим. Известно, насколько восторженно он относился к Хрущеву, в котором, видимо, чувствовал родственную душу, и насколько настороженно к его преемнику, который отличался сановной некомпетентностью и поступал так, как нашептывали приближенные. Впрочем, на похоронах Королева Леонид Ильич плакал и в некрологе разрешил впервые назвать имя творца советской ракетной техники…

Подытоживая все обстоятельства, сорвавшие создание мощной советской ракеты-носителя и помешавшие осуществить лунную экспедицию, поневоле приходишь к невеселому вопросу. Не слишком ли высоко была поставлена планка? Не превосходила ли сложность задач, которые необходимо было решить в ходе лунной экспедиции, промышленный и технологический потенциал нашей экономики, именно тогда вступавшей в затяжной период застоя? Как горькая ирония звучат рассказы участников тех событий о том, как заводы и КБ едва ли не в полном составе отправлялись на уборку урожая, срывая все графики работ по лунной программе. И вместе с тем, в высоких кабинетах устраивались форменные разносы: никаких оправданий отставанию, любой ценой — к сроку! А в итоге — космическая «незавершенка», авралы, которые оборачивались тяжелыми авариями. Попытки специалистов, руководителей проекта втолковать чиновникам, что так работать нельзя, изменить положение не могли. И потому не лишены основания заявления тех скептиков, которые утверждают, что для осуществления столь грандиозного проекта требовался не только принципиально иной уровень технологии, но и другой экономический механизм, качественно новый подход к руководству наукой, промышленностью, всей страной.

В судьбе несостоявшейся лунной экспедиции и невзлетевшей ракеты Н1, как и в судьбе любого проекта столь грандиозного масштаба, отражаются болевые проблемы всего общества. Это излишняя политизация науки, подмена истинных целей мнимыми, волюнтаризм, отсутствие коллегиальности в принятии ответственных решений, недопустимо большое значение личных взаимоотношений руководителей отрасли, безразличие к судьбе «винтиков», то есть тех людей, которые своими руками множат мощь государства. Самое же, пожалуй, главное — неумение предвидеть перспективы развития науки, заглянуть в будущее, излишняя доверчивость к чужому опыту в ущерб здравому смыслу.

В заключение добавим, что мы еще, быть может, увидим аналоги Н1 в небе. Американцы, вдоволь налетавшись на «Шаттле», пришли к убеждению, что без тяжелых одноразовых ракет в космонавтике все-таки не обойтись. Недавно НАСА рассмотрел 12 альтернативных вариантов развития ракетной техники один из них предусматривает превращение «Шаттла» в аналог Н1. Но только поостережемся, наконец, слепого копирования. К автоматическому восстановлению Н1 я вовсе не призываю, и решать этот глобальный вопрос, конечно же, не журналистам…

Бывая на Байконуре, я не раз обращал внимание на странной формы навес, установленный в парке над танцевальной площадкой. Недавно узнал: действительно, такого навеса нет нигде в мире. Делал его знаменитый академик Патон с помощью аргонно-дуговой сварки с рентгенографическим контролем. Уникальная вещь! Только предназначался навес не для музыкантов — это часть сверхпрочного топливного бака для ракеты-носителя Н1. Говорят, долго не знали, куда его девать, — материал-то вечный…

Мишин В.П.

ПРОГРАММА «САТУРН-АПОЛЛОН»

Впрочем, эмоции — дело ненадежное. Может быть, в вправду Н1 нельзя было «довести» и работы зашли в тупик? Один только факт: в 1976 году Н.Д.Кузнецов, очевидно, обеспокоенный престижем своего КБ, провел стендовые испытания двигателя для Н1. Двигатель без остановки отработал… 14 тысяч секунд, в то время как для вывода ракеты на требуемую орбиту требовалось всего 114 — 140 секунд.

На этом история ракеты-носителя Н1 заканчивается. Последняя, «лебединая» песня Королева так и оказалась неспетой. Конечно, было бы несправедливо Н1 целиком списывать в убыток. Заводское оборудование, монтажно-испытательный и стартовый комплексы были впоследствии использованы для «Энергии». Пригодился, без сомнения, и опыт проектирования и «доведения» мощной ракеты — «Энергия», по существу, стартовала с первого раза. Кроме того, некоторые ступени «ракетного поезда» до сих пор успешно ходят отдельными «вагончиками», доставляя на орбиту «Салюты», «Зонды», помогая другим космическим аппаратам. Множество инженерных находок, найденных в процессе работы над Н1, надежно прописались в арсенале ракетостроения.

И все же не будем подслащивать пилюлю. Прекращение работ по Н1 лишило нашу космонавтику естественного, поступательного развития, сбило намеченную Королевым генеральную линию движения отрасли вперед. Некоторые специалисты считают, что именно с тех пор космическая отрасль живет без долговременной программы, довольствуясь разрозненными проектами. Не в тот ли момент были положены первые основания для широкой критической кампании, развернувшейся против космонавтики в последнее время? В технике, как и в живой природе, существуют незыблемые законы эволюции, нарушать которые без последствий никому не дано. По существу, ведь уже 30 лет мы ограничены полезной массой в 20 тонн, о какой же весомой отдаче от орбитальных станций может идти речь? Мощная ракета-носитель, необходимость которой гениально предвидел Королев, открывала перед космонавтикой широчайшие перспективы: от создания крупных орбитальных комплексов до запуска автоматических аппаратов к другим планетам.

И в начале 70-х находились специалисты, которые понимали, что закрытие темы Н1 неблагоприятно скажется на нашей космонавтике. Ходил по высоким кабинетам В.П.Мишин, писал письма XXV съезду КПСС Б. А. Дорофеев, перспективу использования кузнецовских двигателей на своих машинах видел В. Н. Челомей, ряд специалистов просили о «малом» разрешить испытания хотя бы двух готовых ракет на акватории океана… Все бесполезно, иные мнения бесследно оседали в тишине высоких кабинетов. Судьбу Н1 решали не специалисты — логику развития науки диктовали политические руководители. Так было и с утверждением лунного проекта и, в большей степени, с его закрытием. Ни одного заседания Ученого совета, ни одного совещания со специалистами, ни одного собрания совета Главных конструкторов… Что же повлияло на судьбу Н1? Во всяком случае, соображения от интересов науки, от истинных интересов страны далекие. За отсутствием официальной версии, выскажу свои предположения. Работы по Н1 по ряду причин затягивались, а лица, ответственные за космонавтику (прежде всего Д.Ф.Устинов), так долго давали обещания сначала Н.С.Хрущеву, затем Л.И.Брежневу, что уже начинали испытывать беспокойство за свое собственное положение. Безопаснее было переложить ответственность на чужие плечи, объявить Н1 ошибкой. Президент Академии наук СССР М.В.Келдыш, один из самых ярких соратников Королева, вместе с ним горевший идеей создания Н1, в то время тяжело и неизлечимо болел и не находил уже чисто физических сил противостоять нападкам на ракету.

К тому же американцы тогда уже шесть раз успешно высаживались на Луну. Стало окончательно ясно, что мы от них отстали. Идеологам, мнившим, будто они охраняют интересы государства, пришла в голову спасительная догадка: не лучше ли объявить пилотируемые исследования Луны ненужной затеей, а то, что мы сами долго шли в том же направлении, — построже засекретить? Любопытно в связи с этим, что первую высадку людей на Луну не показывали по телевидению лишь СССР да Китай.

Политические руководители не понимали, что тяжелая ракета-носитель нужна не только для Луны. Объяснить им это могли те, кто отвечал за космонавтику, но их-то зачастую беспокоило совсем другое. В итоге была сорвана уникальная марсианская программа, базировавшаяся на тяжелой ракете-носителе. Ну, а о такой «мелочи», как честный труд тысяч людей, которые отдали Н1 свои лучшие годы, просто не подумали. С людьми не только не посоветовались, даже не объяснили ничего. Получается, вместе с «провинившейся» Н1 списали на «свалку» и ее строителей, многие из которых, уверен, получили такой психологический удар, что ничего равноценного создать уже не могли. А ведь это были лучшие «королевские» кадры…

Была и третья причина, которая, возможно, перевесила все остальные. США, завершив программу «Аполлон» и в последний раз использовав «Сатурн-5» для запуска орбитальной станции «Скайлэб», приступили к разработке многоразовых систем. Мы тоже завершили свою лунную программу — правда, с иным результатом — и вновь бросились вдогонку. На сей раз преуспели, сделали «Буран». Но разве идет на пользу делу, что стратегию развития космонавтики теперь диктует не СССР, давший миру первопроходцев космоса? Именно с того времени мы едва ли не впервые погнались за американцами, повторяя их ошибки и не особо задумываясь о целесообразности собственных действий. Мало-помалу копирование американского опыта становилось недоброй традицией и в других областях, обрекая СССР на положение вечно догоняющего. С великим опозданием сейчас звучат голоса: так ли нужны многоразовые системы, чрезвычайно дорогие и сложные в эксплуатации? Но если они все же полезны, то Н1, как убеждены многие авторитетнейшие специалисты, вполне можно было приспособить для выведения на орбиту отечественного «Шаттла». И тогда были бы сэкономлены те громадные средства, которые потрачены на разработку «Энергии».

Кстати, о затратах на Н1. Официальных данных у меня не имеется, но В.П.Мишин и Б.Е.Черток говорили, что расходы на нее за все годы составили около 4,5 миллиардов рублей. Если сравнить с затратами США на «Аполлон» — 25 миллиардов, то результатам «лунной гонки» удивляться не приходится. Тем замечательнее умение Королева и его коллег из «ничего» сделать мощную конкурентоспособную машину.

История не знает сослагательного наклонения. Что было — то было. И все же трудно обойтись без вопроса: если бы Королев прожил еще несколько лет, сумел бы он довести Н1 до эксплуатационной стадии? Впрочем, такой вопрос, быть может, не совсем точен. В сам проект тяжелой ракеты-носителя были заложены ошибки, во многом определившие четыре неудачных запуска. Но ошибки постепенно устранялись и правильнее спросить: сумел бы Королев убедить руководство страны в необходимости продолжения работ по Н1? Сергей Павлович обладал гипнотическим даром убеждения, у него был огромный авторитет, но неверно представление, будто Главный конструктор был неуязвим. Известно, насколько восторженно он относился к Хрущеву, в котором, видимо, чувствовал родственную душу, и насколько настороженно к его преемнику, который отличался сановной некомпетентностью и поступал так, как нашептывали приближенные. Впрочем, на похоронах Королева Леонид Ильич плакал и в некрологе разрешил впервые назвать имя творца советской ракетной техники…

Подытоживая все обстоятельства, сорвавшие создание мощной советской ракеты-носителя и помешавшие осуществить лунную экспедицию, поневоле приходишь к невеселому вопросу. Не слишком ли высоко была поставлена планка? Не превосходила ли сложность задач, которые необходимо было решить в ходе лунной экспедиции, промышленный и технологический потенциал нашей экономики, именно тогда вступавшей в затяжной период застоя? Как горькая ирония звучат рассказы участников тех событий о том, как заводы и КБ едва ли не в полном составе отправлялись на уборку урожая, срывая все графики работ по лунной программе. И вместе с тем, в высоких кабинетах устраивались форменные разносы: никаких оправданий отставанию, любой ценой — к сроку! А в итоге — космическая «незавершенка», авралы, которые оборачивались тяжелыми авариями. Попытки специалистов, руководителей проекта втолковать чиновникам, что так работать нельзя, изменить положение не могли. И потому не лишены основания заявления тех скептиков, которые утверждают, что для осуществления столь грандиозного проекта требовался не только принципиально иной уровень технологии, но и другой экономический механизм, качественно новый подход к руководству наукой, промышленностью, всей страной.

В судьбе несостоявшейся лунной экспедиции и невзлетевшей ракеты Н1, как и в судьбе любого проекта столь грандиозного масштаба, отражаются болевые проблемы всего общества. Это излишняя политизация науки, подмена истинных целей мнимыми, волюнтаризм, отсутствие коллегиальности в принятии ответственных решений, недопустимо большое значение личных взаимоотношений руководителей отрасли, безразличие к судьбе «винтиков», то есть тех людей, которые своими руками множат мощь государства. Самое же, пожалуй, главное — неумение предвидеть перспективы развития науки, заглянуть в будущее, излишняя доверчивость к чужому опыту в ущерб здравому смыслу.

В заключение добавим, что мы еще, быть может, увидим аналоги Н1 в небе. Американцы, вдоволь налетавшись на «Шаттле», пришли к убеждению, что без тяжелых одноразовых ракет в космонавтике все-таки не обойтись. Недавно НАСА рассмотрел 12 альтернативных вариантов развития ракетной техники один из них предусматривает превращение «Шаттла» в аналог Н1. Но только поостережемся, наконец, слепого копирования. К автоматическому восстановлению Н1 я вовсе не призываю, и решать этот глобальный вопрос, конечно же, не журналистам…

Бывая на Байконуре, я не раз обращал внимание на странной формы навес, установленный в парке над танцевальной площадкой. Недавно узнал: действительно, такого навеса нет нигде в мире. Делал его знаменитый академик Патон с помощью аргонно-дуговой сварки с рентгенографическим контролем. Уникальная вещь! Только предназначался навес не для музыкантов — это часть сверхпрочного топливного бака для ракеты-носителя Н1. Говорят, долго не знали, куда его девать, — материал-то вечный…

Мишин В.П.

АВТОМАТЫ ВЕДУТ РАЗВЕДКУ

Высадка человека на поверхность Луны — необходимый этап познания человечеством Вселенной. Как в нашей стране, так и в США подготовке пилотируемых полетов к Луне предшествовало ее исследование при помощи автоматических космических аппаратов. Нужно было проверить принципы разработки средств (как бортовых, так и наземных), необходимых для обеспечения движения космических аппаратов по заданным траекториям, посадки их на поверхность Луны в заданных районах, изучить условия пребывания людей на ее поверхности. Для этих целей в США были разработаны автоматические космические аппараты типа «Пионер» и «Рейнджер» Они предназначались для изучения траекторий полета к Луне, исследования ее поверхности с пролетных траекторий. Были также разработаны аппараты типа «Лунар орбитер», служившие для фотографирования поверхности Луны с окололунных орбит, типа «Сервейер», с помощью которых отрабатывались средства посадки на Луну и исследовалась ее поверхность. С результатами запусков этих автоматических космических аппаратов читатель может более подробно ознакомиться в уже упоминавшейся брошюре Г.М.Салахутдинова.

Запуск наших автоматических космических аппаратов к Луне, разработанных в ОКБ, руководимом С.П.Королевым, можно разделить на два этапа.

Первый этап — автоматические межпланетные станции «Луна-1, 2, -3». Они запускались трехступенчатой ракетой-носителем «Восток» с ракетным блоком «Е», имеющим кислородно-керосиновый ЖРД РО-7 конструкции ОКБ, которым руководил С.А.Косберг.

Этот блок запускался после выключения рулевых двигателей центрального блока. Цель запусков станций этого поколения (их масса не превышала 300 кг) — освоение траектории движения автоматических космических аппаратов, запускаемых с Земли посредством непрерывного разгона на активном участке траектории. «Луна-3» была снабжена системой ориентации, что дало возможность произвести фотографирование обратной стороны Луны и передать ее изображение на Землю. Запуском этого аппарата было положено начало создания систем управления движением космических аппаратов.

Второй этап — автоматические межпланетные станции «Луна-4-9», запуск которых осуществлялся при помощи четырехступенчатой ракеты-носителя «Молния» (рис. 4) с ракетными блоками «И» и «Л». Ракетный блок «И» третьей ступени имел кислородно-керосиновый ЖРД РО-9 (также «фирмы» С.А.Косберга), запускаемый сразу после выключения рулевых двигателей центрального блока на первом активном участке траектории. Ракетный блок «Л» четвертой ступени имел кислородно-керосиновый ЖРД C1-5400, разработанный в нашем ОКБ. Он обладал хорошими по тому времени энергомассовыми характеристиками и был приспособлен к запуску при длительном пребывании в условиях невесомости. Ракетный блок «Л» имел также систему обеспечения запуска основного двигателя и систему стабилизации — ориентации. Они были смонтированы на ферме, отделяющейся от блока «Л» после запуска основного двигателя.

Выведенная на орбиту искусственного спутника Земли четвертая ступень с ракетным блоком «Л» совершала в течение некоторого времени полет при неработающем двигателе. В заданный момент ступень ориентировалась в пространстве, двигатель запускался и разгонял станцию до скорости, близкой ко второй космической. Такой метод разгона позволял осуществлять полет к Луне с одинаковыми энергозатратами в любой день независимо от положения Луны на орбите и увеличить массу «Лун» второго поколения с 300 до 1600 кг. Это дало возможность С.П.Королеву перейти к осуществлению мягкой посадки на поверхность нашего спутника. Со 2 апреля 1963 г. по 4 ноября 1965 г. было запущено пять таких автоматических аппаратов — «Луна-4, -5, -6, -7, -8», и только запуск «Луны-9» массой 1893 кг (рис. 5), осуществленный 31 января 1966 г. (уже после кончины С.П.Королева), закончился успешно. Спускаемый аппарат массой около 100 кг прилунился в районе Океана Бурь в точке с координатами 7° с.ш. и 60° з.д. Впервые в истории была совершена мягкая посадка на поверхность Луны, на Землю передана панорама лунной поверхности.

В 1964-1965 гг. при помощи той же РН «Молния» были запущены три автоматических аппарата «Зонд-1, -2, -3» для отработки управления их движением на дальних межпланетных трассах. Во время пролета последнего из них вблизи Луны были проведены фотографирование и передача на Землю изображения поверхности обратной стороны Луны (включая и часть поверхности, не охваченной при фотографировании «Луной-3»).

В 1965 г. работы по исследованию Луны при помощи станций второго поколения С.П.Королевым были (вместе с большим заделом) переданы ОКБ, которым руководил Г.Н.Бабакин. Там эти работы успешно развивались и привели, как известно, к созданию «лунников», доставивших на Землю образцы лунного грунта, а также знаменитых «Луноходов-1, -2». При этом использовались ракеты-носители, разработанные в ОКБ С.П.Королева. Сам же Сергей Павлович и его коллектив занялись в основном разработкой ракетно-космических комплексов для пилотируемых космических кораблей.

Запуск наших автоматических космических аппаратов к Луне, разработанных в ОКБ, руководимом С.П.Королевым, можно разделить на два этапа.

Первый этап — автоматические межпланетные станции «Луна-1, 2, -3». Они запускались трехступенчатой ракетой-носителем «Восток» с ракетным блоком «Е», имеющим кислородно-керосиновый ЖРД РО-7 конструкции ОКБ, которым руководил С.А.Косберг.

Этот блок запускался после выключения рулевых двигателей центрального блока. Цель запусков станций этого поколения (их масса не превышала 300 кг) — освоение траектории движения автоматических космических аппаратов, запускаемых с Земли посредством непрерывного разгона на активном участке траектории. «Луна-3» была снабжена системой ориентации, что дало возможность произвести фотографирование обратной стороны Луны и передать ее изображение на Землю. Запуском этого аппарата было положено начало создания систем управления движением космических аппаратов.

Второй этап — автоматические межпланетные станции «Луна-4-9», запуск которых осуществлялся при помощи четырехступенчатой ракеты-носителя «Молния» (рис. 4) с ракетными блоками «И» и «Л». Ракетный блок «И» третьей ступени имел кислородно-керосиновый ЖРД РО-9 (также «фирмы» С.А.Косберга), запускаемый сразу после выключения рулевых двигателей центрального блока на первом активном участке траектории. Ракетный блок «Л» четвертой ступени имел кислородно-керосиновый ЖРД C1-5400, разработанный в нашем ОКБ. Он обладал хорошими по тому времени энергомассовыми характеристиками и был приспособлен к запуску при длительном пребывании в условиях невесомости. Ракетный блок «Л» имел также систему обеспечения запуска основного двигателя и систему стабилизации — ориентации. Они были смонтированы на ферме, отделяющейся от блока «Л» после запуска основного двигателя.

Выведенная на орбиту искусственного спутника Земли четвертая ступень с ракетным блоком «Л» совершала в течение некоторого времени полет при неработающем двигателе. В заданный момент ступень ориентировалась в пространстве, двигатель запускался и разгонял станцию до скорости, близкой ко второй космической. Такой метод разгона позволял осуществлять полет к Луне с одинаковыми энергозатратами в любой день независимо от положения Луны на орбите и увеличить массу «Лун» второго поколения с 300 до 1600 кг. Это дало возможность С.П.Королеву перейти к осуществлению мягкой посадки на поверхность нашего спутника. Со 2 апреля 1963 г. по 4 ноября 1965 г. было запущено пять таких автоматических аппаратов — «Луна-4, -5, -6, -7, -8», и только запуск «Луны-9» массой 1893 кг (рис. 5), осуществленный 31 января 1966 г. (уже после кончины С.П.Королева), закончился успешно. Спускаемый аппарат массой около 100 кг прилунился в районе Океана Бурь в точке с координатами 7° с.ш. и 60° з.д. Впервые в истории была совершена мягкая посадка на поверхность Луны, на Землю передана панорама лунной поверхности.

В 1964-1965 гг. при помощи той же РН «Молния» были запущены три автоматических аппарата «Зонд-1, -2, -3» для отработки управления их движением на дальних межпланетных трассах. Во время пролета последнего из них вблизи Луны были проведены фотографирование и передача на Землю изображения поверхности обратной стороны Луны (включая и часть поверхности, не охваченной при фотографировании «Луной-3»).

В 1965 г. работы по исследованию Луны при помощи станций второго поколения С.П.Королевым были (вместе с большим заделом) переданы ОКБ, которым руководил Г.Н.Бабакин. Там эти работы успешно развивались и привели, как известно, к созданию «лунников», доставивших на Землю образцы лунного грунта, а также знаменитых «Луноходов-1, -2». При этом использовались ракеты-носители, разработанные в ОКБ С.П.Королева. Сам же Сергей Павлович и его коллектив занялись в основном разработкой ракетно-космических комплексов для пилотируемых космических кораблей.

ПРОГРАММА «САТУРН-АПОЛЛОН»

Для посадки космонавтов на поверхность Луны и их возвращения на Землю требовалось существенное увеличение массы полезной нагрузки, выводимой на околоземные орбиты, соответственно увеличивались и энергомассовые затраты.

Эти затраты зависели от схемы и состава ракетно-космического комплекса, предназначенного для решения этой задачи, а они, в свою очередь, — от того, где будет находиться спускаемый аппарат, служащий для обеспечения безопасного возвращения участников экспедиции на Землю. Он мог быть доставлен на околоземную орбиту и находиться там до возвращения экспедиции, члены которой должны были перейти в него для возвращения на Землю. Спускаемый аппарат мог быть доставлен на окололунную орбиту и ожидать на ней совершивший высадку на Луну экипаж для возвращения его непосредственно на Землю. Возможна была и такая схема, когда спускаемый аппарат с экипажем доставлялся непосредственно на поверхность Луны и возвращался на Землю.

Очевидно, что конструкция спускаемых аппаратов во втором и третьем случаях должна рассчитываться на вход в атмосферу (при возвращении на Землю) со второй космической скоростью. Эти экспедиции могли быть осуществлены как одним запуском тяжелой ракеты-носителя, выводящей на околоземную орбиту лунный ракетный комплекс, так и при помощи нескольких (более легких) ракет-носителей, выводящих либо на околоземные, либо на окололунные орбиты части лунного орбитального комплекса, стыкуемые на этих орбитах. НАСА рассматривало две схемы экспедиции на поверхность Луны, со встречей на околоземной орбите и со встречей на окололунной орбите.

Первоначально была выбрана схема со встречей и стыковкой на околоземной орбите. Рассматривались два варианта двухпусковой схемы: встреча со стыковкой и встреча с заправкой топливом. Однако в июне 1962 г. НАСА при непосредственной поддержке президента Кеннеди остановило свой выбор на однопусковой схеме со встречей на окололунной орбите взлетного модуля лунного корабля с орбитальным (основным) блоком космического корабля «Аполлон», в состав которого входил спускаемый аппарат. В этой схеме ракетный блок третьей ступени С-IVБ с кислородно-водородным двигателем Джи-2 ракеты-носителя «Сатурн-V» сначала выводил космический корабль «Аполлон» на околоземную орбиту, а потом — на траекторию движения к Луне.

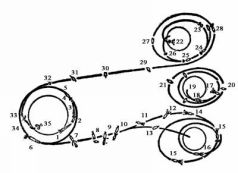

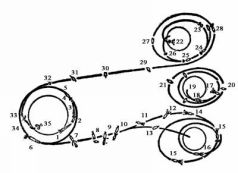

На рис. 6 показана схема лунной экспедиции по программе «Сатурн-V-Аполлон». Недостаток этой схемы — невозможность спасти экипаж взлетного модуля лунного корабля, если не удается его встреча с орбитальным (основным) блоком корабля «Аполлон», остающимся на окололунной орбите. Кроме того, при такой схеме появлялось ограничение по времени старта этого модуля с поверхности Луны, зависящее от параметров орбиты орбитального блока. Проще говоря, космонавты должны были дождаться, когда орбитальный блок облетит Луну и окажется над ними, и только тогда стартовать с поверхности. Наконец, такая схема имеет ограничение на районы посадки лунного корабля на поверхность Луны, также зависящее от параметров орбиты орбитального блока.

Рис. 6. Схема полета пилотируемой лунной экспедиции по программе «Сатурн-V — Аполлон»: 1 — старт с Земли; 2 — отделение разгонного блока первой ступени, включение двигательной установки второй ступени; 3 — отделение разгонного блока второй ступени, на низкую орбиту; 4, 5 — промежуточная орбита; 6 — второе включение двигателя третьей ступени в расчетной точке орбиты и вывод «Аполлона» на траекторию полета к Луне; 7 — отделение основного блока; 8 — сброс конического переходника и перестроение основного блока; 9 — пристыковка основного блока к лунной кабине; 10 — отделение «Аполлона» от разгонного блока третьей ступени; 11 — первая коррекция траектории; 12 — вторая коррекция траектории; 13 — разгонный блок третьей ступени переводится на траекторию прямого попадания на поверхность Луны; 14 — последняя коррекция траектории; 15 — построение лунной орбиты; 16 — построение более низкой орбиты, переход двух астронавтов в лунную кабину через внутренний люк-лаз; 17 — разделение лунной кабины и основного блока; 18 — включение двигателя лунной кабины для торможения на этапе посадки на Луну; 19 — посадочный маневр и прилунение лунной кабины, выход астронавтов на поверхность Луны; 20 — движение по орбите основного блока; 21 — построение орбиты основного блока перед стыковкой; 22 старт с поверхности Луны взлетной ступени лунной кабины; 23 сближение взлетной ступени с основным блоком; 24 — стыковка взлетной ступени с основным блоком, который играет роль активного корабля при стыковке; 25 — отделение взлетной ступени после перехода из нее двух астронавтов в основной блок; 26 — сброс взлетной ступени на поверхность Луны; 27 — отделение автоматического спутника на орбите; 28 — переход на траекторию полета к Земле; 29 — первая коррекция траектории; 30 — вторая коррекция траектории (в случае необходимости); 31 — разделение отсека экипажа (спускаемого аппарата) и отсека оборудования с двигательной установкой основного блока; 32 ориентация спускаемого аппарата перед входом в плотные слои атмосферы; 33 — спускаемый аппарат на участке управляемого спуска в атмосфере Земли, 34 — пропадание радиосигнала при входе в атмосферу; 35 срабатывание парашютной системы и приводнение спускаемого аппарата с тремя астронавтами в заданном районе океана.

Рис. 6. Схема полета пилотируемой лунной экспедиции по программе «Сатурн-V — Аполлон»: 1 — старт с Земли; 2 — отделение разгонного блока первой ступени, включение двигательной установки второй ступени; 3 — отделение разгонного блока второй ступени, на низкую орбиту; 4, 5 — промежуточная орбита; 6 — второе включение двигателя третьей ступени в расчетной точке орбиты и вывод «Аполлона» на траекторию полета к Луне; 7 — отделение основного блока; 8 — сброс конического переходника и перестроение основного блока; 9 — пристыковка основного блока к лунной кабине; 10 — отделение «Аполлона» от разгонного блока третьей ступени; 11 — первая коррекция траектории; 12 — вторая коррекция траектории; 13 — разгонный блок третьей ступени переводится на траекторию прямого попадания на поверхность Луны; 14 — последняя коррекция траектории; 15 — построение лунной орбиты; 16 — построение более низкой орбиты, переход двух астронавтов в лунную кабину через внутренний люк-лаз; 17 — разделение лунной кабины и основного блока; 18 — включение двигателя лунной кабины для торможения на этапе посадки на Луну; 19 — посадочный маневр и прилунение лунной кабины, выход астронавтов на поверхность Луны; 20 — движение по орбите основного блока; 21 — построение орбиты основного блока перед стыковкой; 22 старт с поверхности Луны взлетной ступени лунной кабины; 23 сближение взлетной ступени с основным блоком; 24 — стыковка взлетной ступени с основным блоком, который играет роль активного корабля при стыковке; 25 — отделение взлетной ступени после перехода из нее двух астронавтов в основной блок; 26 — сброс взлетной ступени на поверхность Луны; 27 — отделение автоматического спутника на орбите; 28 — переход на траекторию полета к Земле; 29 — первая коррекция траектории; 30 — вторая коррекция траектории (в случае необходимости); 31 — разделение отсека экипажа (спускаемого аппарата) и отсека оборудования с двигательной установкой основного блока; 32 ориентация спускаемого аппарата перед входом в плотные слои атмосферы; 33 — спускаемый аппарат на участке управляемого спуска в атмосфере Земли, 34 — пропадание радиосигнала при входе в атмосферу; 35 срабатывание парашютной системы и приводнение спускаемого аппарата с тремя астронавтами в заданном районе океана.

Работы по этой программе в США начались в 1961 г после полета Ю.А.Гагарина. 25 мая 1961 г. Д.Кеннеди, сменивший в 1960 г Д.Эйзенхауэра на посту президента США, выступил в конгрессе (вопреки традиции) со «вторым посланием о положении страны» «Я верю, — сказал он, — что страна согласится с необходимостью высадить человека на Луну и обеспечить его безопасное возвращение на Землю до конца настоящего десятилетия». Это выступление и послужило отправной точкой для развертывания работ по программе «Аполлон».

Запуски первых советских ИСЗ и первого человека в космос развеяли миф о безграничном научно-техническом превосходстве США перед СССР, вызвали к жизни эту их космическую программу, открывшую новую космическую гонку между США и СССР.

Высадка американских астронавтов на Луну до 1970 г была объявлена национальной задачей США, а проведенная мобилизация ресурсов страны на ее решение была сравнима с мобилизацией ресурсов на первоочередную программу военного времени. На решение этой задачи были ассигнованы очень большие средства — 472 долл. в расчете на каждую американскую семью. В пиковый период (1966 г) в работах по этой программе участвовало около 0,5 млн. человек из 20000 фирм. С самого начала работ по программе «Сатурн-Аполлон» были четко сформулированы задачи и найдены организационные формы, позволяющие свести до минимума бюрократическую волокиту и максимально снизить (без ущерба для дела) уровень, на котором принимались ответственные решения.

Программа не была засекречена, что способствовало свободному обмену информацией между всеми заинтересованными организациями, причем поток информации был организован не только по вертикали (от вышестоящих организаций к нижестоящим, и наоборот), но и по горизонтали, т.е. между исполнителями. Свободный поток информации позволял осуществлять эффективный учет и контроль хода работ.

Все работы по программе координировались НАСА, непосредственно финансируемым конгрессом. Для руководства созданием РН «Сатурн» на базе Редстоуновского арсенала армии США был создан научно-исследовательский Центр им. Маршалла под руководством Вернера фон Брауна с уникальной экспериментальной базой для огневых испытаний ракетных блоков и динамических испытаний собранной ракеты-носителя. Штат этого Центра в пиковый период достигал 8000 человек. Тогда же был создан специальный Центр (его строительство началось в 1961 г.) для подготовки астронавтов. Штат этого Центра достигал 5000 человек.

Головной по основному блоку была выбрана (в 1961 г) фирма «Норт Америкэн» и были определены (в 1962 г) основные фирмы-смежники, многие из которых имели опыт работ по программам «Меркурий» и «Джемини».

Контракт на разработку лунного модуля был заключен с фирмой «Грумман Эйркрафт» (специализировавшейся до этого на самолето— и вертолетостроении) в 1962 г после окончательного выбора схемы лунной экспедиции.

Бюджет НАСА в период развертывания работ по этой программе характеризовался следующими цифрами (млрд долл.): 1962 г — 1,9; 1963 г — 3,7; 1964 г — 5,7; 1965 г — примерно 6,0; 1966 г 5,9; 1967 г — 5,7. За счет этих ассигнований была создана уникальная экспериментальная база, которую американские специалисты считают «величайшим национальным достоянием». На создание этой базы потребовалось около пяти лет, примерно три года — на проектирование и около двух лет — на строительство.

К числу основных испытательных стендов, составляющих эту базу, относятся:

1. Группа стендов на базе ВВС Эдвардс для испытаний ЖРД Ф-1 тягой до 700 т-с.

2. Группа стендов фирмы «Рокетдайн» в Санта-Сьюзен, оборудованных паровыми эжекторами, создающими разряжение в выходном сечении сопла, соответствующее высоте 18 км, для испытаний ЖРД Джи-2 ракетного блока второй ступени (С-II) ракеты-носителя «Сатурн-V».

3. Построенный ранее стенд в Центре Маршалла для динамических испытаний ракет «Сатурн-V» в подвешенном состоянии.

Эти затраты зависели от схемы и состава ракетно-космического комплекса, предназначенного для решения этой задачи, а они, в свою очередь, — от того, где будет находиться спускаемый аппарат, служащий для обеспечения безопасного возвращения участников экспедиции на Землю. Он мог быть доставлен на околоземную орбиту и находиться там до возвращения экспедиции, члены которой должны были перейти в него для возвращения на Землю. Спускаемый аппарат мог быть доставлен на окололунную орбиту и ожидать на ней совершивший высадку на Луну экипаж для возвращения его непосредственно на Землю. Возможна была и такая схема, когда спускаемый аппарат с экипажем доставлялся непосредственно на поверхность Луны и возвращался на Землю.

Очевидно, что конструкция спускаемых аппаратов во втором и третьем случаях должна рассчитываться на вход в атмосферу (при возвращении на Землю) со второй космической скоростью. Эти экспедиции могли быть осуществлены как одним запуском тяжелой ракеты-носителя, выводящей на околоземную орбиту лунный ракетный комплекс, так и при помощи нескольких (более легких) ракет-носителей, выводящих либо на околоземные, либо на окололунные орбиты части лунного орбитального комплекса, стыкуемые на этих орбитах. НАСА рассматривало две схемы экспедиции на поверхность Луны, со встречей на околоземной орбите и со встречей на окололунной орбите.

Первоначально была выбрана схема со встречей и стыковкой на околоземной орбите. Рассматривались два варианта двухпусковой схемы: встреча со стыковкой и встреча с заправкой топливом. Однако в июне 1962 г. НАСА при непосредственной поддержке президента Кеннеди остановило свой выбор на однопусковой схеме со встречей на окололунной орбите взлетного модуля лунного корабля с орбитальным (основным) блоком космического корабля «Аполлон», в состав которого входил спускаемый аппарат. В этой схеме ракетный блок третьей ступени С-IVБ с кислородно-водородным двигателем Джи-2 ракеты-носителя «Сатурн-V» сначала выводил космический корабль «Аполлон» на околоземную орбиту, а потом — на траекторию движения к Луне.

На рис. 6 показана схема лунной экспедиции по программе «Сатурн-V-Аполлон». Недостаток этой схемы — невозможность спасти экипаж взлетного модуля лунного корабля, если не удается его встреча с орбитальным (основным) блоком корабля «Аполлон», остающимся на окололунной орбите. Кроме того, при такой схеме появлялось ограничение по времени старта этого модуля с поверхности Луны, зависящее от параметров орбиты орбитального блока. Проще говоря, космонавты должны были дождаться, когда орбитальный блок облетит Луну и окажется над ними, и только тогда стартовать с поверхности. Наконец, такая схема имеет ограничение на районы посадки лунного корабля на поверхность Луны, также зависящее от параметров орбиты орбитального блока.

Работы по этой программе в США начались в 1961 г после полета Ю.А.Гагарина. 25 мая 1961 г. Д.Кеннеди, сменивший в 1960 г Д.Эйзенхауэра на посту президента США, выступил в конгрессе (вопреки традиции) со «вторым посланием о положении страны» «Я верю, — сказал он, — что страна согласится с необходимостью высадить человека на Луну и обеспечить его безопасное возвращение на Землю до конца настоящего десятилетия». Это выступление и послужило отправной точкой для развертывания работ по программе «Аполлон».

Запуски первых советских ИСЗ и первого человека в космос развеяли миф о безграничном научно-техническом превосходстве США перед СССР, вызвали к жизни эту их космическую программу, открывшую новую космическую гонку между США и СССР.

Высадка американских астронавтов на Луну до 1970 г была объявлена национальной задачей США, а проведенная мобилизация ресурсов страны на ее решение была сравнима с мобилизацией ресурсов на первоочередную программу военного времени. На решение этой задачи были ассигнованы очень большие средства — 472 долл. в расчете на каждую американскую семью. В пиковый период (1966 г) в работах по этой программе участвовало около 0,5 млн. человек из 20000 фирм. С самого начала работ по программе «Сатурн-Аполлон» были четко сформулированы задачи и найдены организационные формы, позволяющие свести до минимума бюрократическую волокиту и максимально снизить (без ущерба для дела) уровень, на котором принимались ответственные решения.

Программа не была засекречена, что способствовало свободному обмену информацией между всеми заинтересованными организациями, причем поток информации был организован не только по вертикали (от вышестоящих организаций к нижестоящим, и наоборот), но и по горизонтали, т.е. между исполнителями. Свободный поток информации позволял осуществлять эффективный учет и контроль хода работ.

Все работы по программе координировались НАСА, непосредственно финансируемым конгрессом. Для руководства созданием РН «Сатурн» на базе Редстоуновского арсенала армии США был создан научно-исследовательский Центр им. Маршалла под руководством Вернера фон Брауна с уникальной экспериментальной базой для огневых испытаний ракетных блоков и динамических испытаний собранной ракеты-носителя. Штат этого Центра в пиковый период достигал 8000 человек. Тогда же был создан специальный Центр (его строительство началось в 1961 г.) для подготовки астронавтов. Штат этого Центра достигал 5000 человек.

Головной по основному блоку была выбрана (в 1961 г) фирма «Норт Америкэн» и были определены (в 1962 г) основные фирмы-смежники, многие из которых имели опыт работ по программам «Меркурий» и «Джемини».

Контракт на разработку лунного модуля был заключен с фирмой «Грумман Эйркрафт» (специализировавшейся до этого на самолето— и вертолетостроении) в 1962 г после окончательного выбора схемы лунной экспедиции.

Бюджет НАСА в период развертывания работ по этой программе характеризовался следующими цифрами (млрд долл.): 1962 г — 1,9; 1963 г — 3,7; 1964 г — 5,7; 1965 г — примерно 6,0; 1966 г 5,9; 1967 г — 5,7. За счет этих ассигнований была создана уникальная экспериментальная база, которую американские специалисты считают «величайшим национальным достоянием». На создание этой базы потребовалось около пяти лет, примерно три года — на проектирование и около двух лет — на строительство.

К числу основных испытательных стендов, составляющих эту базу, относятся:

1. Группа стендов на базе ВВС Эдвардс для испытаний ЖРД Ф-1 тягой до 700 т-с.

2. Группа стендов фирмы «Рокетдайн» в Санта-Сьюзен, оборудованных паровыми эжекторами, создающими разряжение в выходном сечении сопла, соответствующее высоте 18 км, для испытаний ЖРД Джи-2 ракетного блока второй ступени (С-II) ракеты-носителя «Сатурн-V».

3. Построенный ранее стенд в Центре Маршалла для динамических испытаний ракет «Сатурн-V» в подвешенном состоянии.