Страница:

Гаспар Дюге работает много и необычайно легко. Обычно пишет одну картину за день. Такой, почти импровизационный характер живописи придает своеобразную легкость его манере, «живописную увлеченность», по выражению одного из заказчиков. Серебряных дел мастер Антонио Моретти располагает 50 полотнами Г. Дюге, которые затем перейдут в собрание кардинала Оттобони.

Масляные и темперные пейзажные фрески украшают многие римские дворцы. Один из наиболее знаменитых ансамблей – церкви Сан Мартино деи Монти в Риме, которая заново декорировалась в 1630-х годах, посвящена истории Элиаша.

К библейскому сюжету Г. Дюге обращается и в нашей картине. Этот сюжет заимствован из Книги Товита. Разоренный и ослепший Товит решил отправить своего сына Товия в Раги Мидийские, чтобы вернуть невозвращенный долг своего родственника Гаваила. Положение семьи Товита было тем худшим, что невестку Сару обуял дьявол.

Спутником Товия в нелегком путешествии вызвался быть принявший человеческий облик Архангел Рафаил под именем Азарии. Рафаил-Азария оказал молодому человеку в пути множество услуг. Между прочим изгнал беса и тем вылечил жену Товия. Он же подсказал Товию взять у выловленной им рыбы желчь, печень и сердце, чтобы этой желчью вернуть затем зрение отцу. Когда же отец и сын после удачного возвращения решили щедро отблагодарить своего благодетеля, тот явился перед ними в своем подлинном виде Ангела Господня.

На нашей картине представлен момент ловли рыбы Товием, за которым наблюдает Архангел Рафаил.

Очень характерна для художника не только трактовка пространства, темпераментное нагромождение скал, растительности, но и потемнение красок – первоначальный колористический замысел художника сохранили только те работы, которые были им выполнены в темпере. В остальных со временем появился глубокий коричневый тон.

Г. Дюге пользовался исключительной популярностью и в России. В 1779 году для Эрмитажа были приобретены 5 полотен мастера из замка Хоутон-Холл, входившие в собрание лорда Вальполя.

Можно высказать предположения, что наш пейзаж является парным к находящемуся в Национальном музее в Стокгольме «Пейзажу с круглым храмом», о чем говорит не только точное совпадение размеров, но и характер трактовки пространства, его построения и колорит.

Личинио, Бернардино

Bernardino LicinioПосканте ди Бергамо. 1489–1550, Венеция.

Сын Антонио Личини, брат живописца Арриго, родственник медальера и резчика Паоло и художника Джулио. Яркий представитель и основатель Бергамской школы.

Находился под сильным влиянием Парденоне. Учился у Пальмы Веккио, особенный интерес испытывал к творчеству Джорджоне и Бо-нифацио де Питати.

Только в начале ХХ века привлек к себе внимание историков искусства. Его произведения представлены преимущественно в Лондоне (Национальная галерея и частные собрания) и Венеции (Галерея Боргезе).

Насколько образ Мадонны, Младенца Иисуса и Иоанна Крестителя, как и трактовка тканей их одежд, общее ощущение умиротворенности и покоя свидетельствуют о принадлежности картины к венецианской школе, настолько полный сказочного романтизма пейзаж невольно заставляет вспомнить Дюрера и Альдобрандини, Примечательно, что в Галерее города Модены находится аналогичная по сюжету картина – «Братство Смерти перед Мадонной», принадлежащая кисти Джованни-Батисты Досси. В центре изображена та же монахиня, что и на нашей картине. При этом точно совпадает характер рисунка рук и особенно лиц: близко посаженные глаза, короткие носы, тональная живопись лиц и скованность ног. Рядом итальянских специалистов наша картина приписывалась именно Д.-Б. Досси (Ф. Миеле, И. Вивальди и др.).

38.

38.

ЛИЧИНИО, Бернардино.

Мадонна с Младенцем, Иоанном Крестителем и двумя монахинями ордена «Братства смерти».

Дерево, масло. 38,2 х 47,3 см.

Инв. № 117

«Мы» – это не столько Карл Федорович Вальц: отношения с начальством, которым он стал для Гринева, не были такими короткими. Другое дело ставший в конце 1880-х годов главным художником Московской конторы императорских театров, постоянный гость гриневского дома Анатолий Васильевич Гельцер. Иван Егорович много работал с ним и помогал оформлять драму исключительно популярного в те годы драматурга И. В. Шпажинского «Чародейка», которая стала основой для либретто одноименной оперы П. И. Чайковского.

Постановка оказалась настоящим откровением для театральной Москвы благодаря убедительному воспроизведению обстановки и быта Новгорода Великого ХV века, когда каждая мелочь была выверена по музейным образцам – поиски, необычайно увлекавшие Гринева.

В начале ХХ столетия современники Анатолия Гельцера разойдутся в оценках его работ. Затеявший реформы новый администратор казенной сцены Теляковский начнет с отставки Гельцера как «присяжного декоратора Большого театра». Ю. А. Бахрушин, видевший «Спящую красавицу» в его оформлении, напишет в воспоминаниях: «Бессмертная панорама Гельцера заставила меня забыть, что я в театре».

Но несмотря на капризы художественной моды, Анатолий Гельцер коллекционировал именно живопись, как и его старший брат Василий Федорович, который и в шестьдесят лет танцевал в балете Большого театра характерные партии, вроде феи Карабос в той же «Спящей красавице».

Профессиональное долголетие, как и азарт собирательства, унаследовала от отца и дяди знаменитая прима-балерина Екатерина Васильевна Гельцер (ей было уже за семьдесят, когда она исполняла концертный номер в зале Чайковского – единственную сложность для примы представляла лестница, с которой ее бережно сводили два партнера).

Екатерина Васильевна рассказывала, каким неуступчивым при покупке понравившейся ему картины бывал «этот огромный Гринев», когда они с ним сталкивались в Леонтьевском переулке – Мекке антикварной торговли Москвы. А в поздравительных открытках на Рождество и Пасху они желали друг другу удачных приобретений. И побольше!

Поддерживал Ивана Егоровича и в его театральной работе, и в своеобразном увлечении человек, который представлялся Гриневу душой Малого театра, во всяком случае, на протяжении всей второй половины XIX века, – Сергей Антипович Черневский.

Это время породило блестящую плеяду актеров: Щепкина, Южина, Самарина, Ленского, семьи Садовских и Музилей, Медведеву, Ермолову, Федотову – всех не перечесть. И все они играли в постановках Черневского. Создавая спектакль, этот режиссер первым начал разрабатывать массовку, добиваться от каждого артиста активного и осмысленного участия в действии. Это были принципы если и не подсказанные, то, во всяком случае, одобренные Щепкиным: Сергей Антипович был женат на внучке великого артиста, Александре Петровне Щепки-ной, четверть века игравшей на сцене Малого театра.

Спустя много лет другая Шурочка Щепкина, праправнучка Михаила Семеновича Щепкина, сидя в гостях у Гриневых-Белютиных на Никитском бульваре, будет рассказывать о полузаветах-полуприказах прадеда: в искусстве важен только труд, отчаянный, до седьмого пота, о добросовестности которого только сам и можешь судить.

«Ведь аплодисменты – что? Хорошо человек пообедал, известие приятное получил, сделку выгодную устроил – вот ладошки и отбивает, а ты-то ведь знаешь: не дотянул. Мог, да не дотянул. Какие уж здесь „браво“. Иди домой потихоньку и казнись. И хвост распускать в искусстве нечего. Такое только бездарям дано. По хвостам их и видишь».

Однако скромного и слишком требовательного к себе Михаила Семеновича в его семьдесят с небольшим лет администрация казенной сцены держала в постоянном страхе перед расторжением контракта.

История добавила еще одну горькую подробность в историю знаменитой семьи.

Когда в 80-х годах ХХ века умерла последняя из прославленной династии, скормнейшая Александра Александровна, всю жизнь про служившая в труппе Малого театра, на ее панихиду в фойе – не на сцене! – пришло всего несколько актеров. Новая администрация Дома Щепкина не сочла нужным отдать актрисе последние почести. Как, впрочем, при жизни категорически не давала ролей.

В 1852 году Сергей Антипович Черневский стал режиссером Малого театра, а с 1879 по 1901 год служил главным режиссером этой сцены.

Об увлечении первых своих наставников по театру расскажет в гриневском доме много лет спустя Константин Коровин.

Дом в Красносельском был длинным, одноэтажным, с крохотными антресолями со стороны просторного, окруженного хозяйственными постройками – службами двора: конюшня, каретный сарай с сенником, поварня, просторная погребица, собачья будка у тесовых ворот, лавочка у калитки с тяжелым чугунным кольцом вместо звонка.

Шестнадцатилетняя Люси Познякова (в замужестве и по сцене Гликерия Николаевна Федотова) – ее будущий свекор, судебный следователь, был в приятельских отношениях с Георгием Васильевичем – запишет в дневнике, что жили эти люди в Москве «совершенно как помещики средней руки» в деревне – открыто и гостеприимно, у них хотелось гостить.

«Милый друг Иван Егорович! – писала Г. Н. Федотова И. Е. Гриневу в 1896 году. – Спасибо за письмецо и ласку, что не забываешь старуху. Думать о своем прошлом после кончины Саши (ее мужа, актера и режиссера А. Ф. Федотова) нету сил, а ты приписал: „Мадемуазель Люси Позняковой“, и так сразу на душе потеплело. Вспомнился домик Филиппа Александровича и Варвары Владимировны у Пресненских прудов, где мы так славно в 16 лет у елки веселились, и сад у Михаила Семеновича (Щепкина) в Мещанской, где в горелки бегали и малину щипали. И матушку твою красавицу как сей час перед глазами вижу… Твоя Гликерия Федотова».

Федотовы с Пресни и Гриневы с Красносельской несколько раз в году наносили друг другу визиты, непременно брали с собой детей. У Федотовых Иван Егорович увидел свою ровесницу Люси Познякову, ученицу театрального училища, которую на правах невесты сына привозила в свой дом на праздники Варвара Владимировна.

Сценическое будущее невестки никого не пугало. Наоборот, в театре супруги Федотовы видели единственное спасение для своего сына Александра Филипповича. Он был участником студенческих волнений, и это обстоятельство могло роковым образом сказаться на его судьбе.

Осенью 1861 года Федотов-младший стал одним из организаторов сходки протеста московских студентов по поводу закрытия правительством Петербургского университета и манифестации на могиле восторженно любимого молодежью Грановского. Вместе со своими товарищами Александр Федотов был арестован, а затем исключен из университета. Выступившие в защиту арестованных без малого шестьсот студентов были жестоко избиты полицией. Александру едва исполнился двадцать один год.

Союзу юных влюбленных, против которого не возражали родители жениха, мешало единственное препятствие: Люси Познякова еще не закончила училища и потому не могла рассчитывать на необходимое для актрисы казенной сцены разрешение начальства на брак.

Ни родителей своих, ни родных Люси не знала. В ее памяти сохранились лишь тень отца и некая красивая богатая дама, определившая ее в дорогой немецкий пансион в городе Орле «под именем Позняковой».

Реальностью оставалась лишь няня Мавра Егоровна, ни на шаг не отступавшая все годы от девочки. Деньги на обучение перестали поступать только в момент зачисления молодой актрисы в труппу с очень высоким окладом, о котором хлопотал сам Щепкин.

Люси с капризной ноткой отметила в дневнике, что в доме у Пресненских прудов, у ее будущих свекров, переднюю называют лакейской, хотя никаких лакеев и в помине нет, а две служанки и некрасивы, и недостаточно опрятны.

В ту зиму 1862/63 года, перед выпуском Люси, Ваня Гринев бывал у Федотовых и без сопровождения матери. Весной Люси и Александр обвенчались, перебрались в собственную маленькую квартирку в Гли-нищевском переулке, а потом уехали за границу. В бумагах Ивана Егоровича сохранились афишки бенефисов Гликерии Николаевны Федотовой: 5 октября 1864-го – «Ромео и Джульетта», 15 октября 1865-го – «Много шума из ничего», 4 ноября 1866-го – «Ересь в Англии» П. Кальдерона.

А спустя сто с лишним лет внук Ивана Егоровича, Э. М. Белютин, нашел среди вещей домашнего музея бархатную коричневую душегрейку с приколотой запиской о том, что в этой душегрейке отыграла в последний раз Гликерия Николаевна свою любимую Катерину в «Грозе» А. Н. Островского. Расставалась с ролью актриса трудно. Может быть, и не захотела больше видеть костюма. Рядом в гардеробе лежали концертные перчатки и веер, с которым, как свидетельствовала другая записка, она играла 19 ноября 1869 года в пьесе А. Дюма-отца «Мадемуазель де Бель-Иль».

39.

39.

РОССИЯ XVII век

Подсвечник на четыре свечи с гербом (пара)

Латунь.

Высота – 62 см ширина – 35 см глубина – 25 см

Инв. № 904

И две шитые гладью потертые наволочки с подушек, которые для удобства подкладывали не оставлявшей уже кресла парализованной актрисе.

Внук передал эти вещи в Театральный Бахрушинский музей. К дару прибавилась и черная кружевная концертная блузка Гликерии Николаевны, приобретенная И. Е. Гриневым на благотворительном аукционе в пользу приюта для престарелых актеров.

«Вспомнила и о празднике Монте-Кристо какого-то, – писала Федотова Гриневу в том же, 1896-м, – где наш добрейший Федор Карлович (Вальц) отличился. Вас по молодости туда не пустили, и вы из экипажа сквозь решетку смотрели. Кто-то из братьев Саши (А. Ф. Федотова) тебя туда возил».

40.

40.

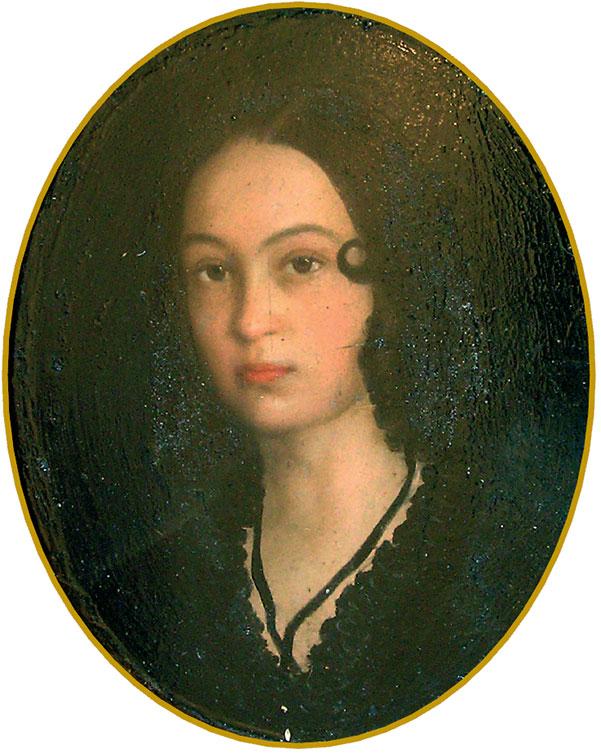

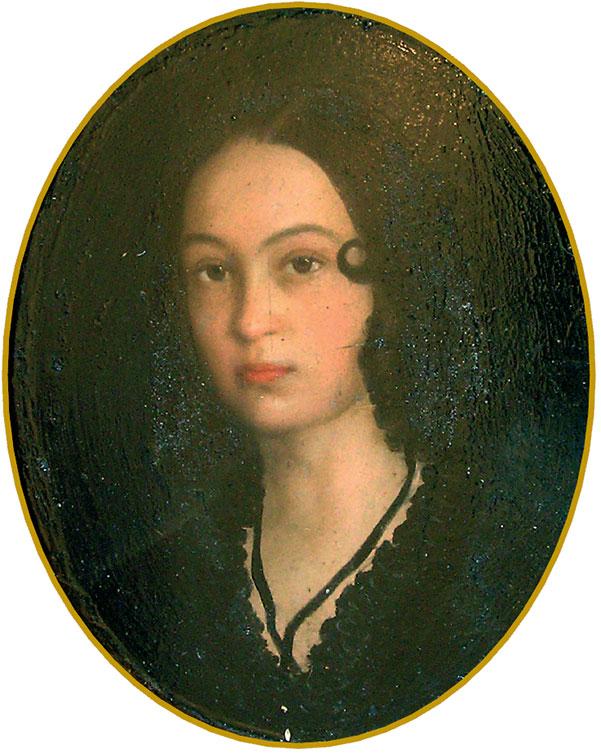

ФЕДОТОВ Павел Андреевич

Портрет Анастасии Михайловны Гриневой

Жесть, масло.

9 х 7,2 см.

Инв. № 11

Федотов Павел Андреевич

1815, Москва —1852, Петербург

Живописец, портретист и жанрист, рисовальщик. Родился в Москве в семье бедного чиновника. Окончил с отличием 1-й Кадетский корпус (1835), с назначением в гвардейский Финляндский полк, расквартированный в Петербурге, начал посещать Академию художеств. Ученик Карла Брюллова. Выступал как поэт и автор романсов. С 1844 года вышел в отставку и занялся изобразительным искусством. Наиболее известные произведения: «Разборчивая невеста» (1847), «Сватовство майора» (1846), «Завтрак аристократа» (1849–1850), «Вдовушка» (1851–1852), «Анкор, еще анкор!» (около 1851), «Игроки» (1852).Художник умер в больнице для душевнобольных.

В Доривале есть что-то от врача давних времен. Невысокий, худощавый, с низким ежиком серых волос, он удивительно точно вписывается в интерьер своей не слишком обычной для Парижа квартиры. Бок о бок с Бульмишем – бульваром Сан-Мишель, переполненным вынесенными под открытое небо стойками со всеми видами одежды, хозяйственных мелочей, даже вязанок дров для каминов, – тихая улочка. Брошенное кирпичное здание фабрики. Китайский ресторанчик. Совсем мало магазинов. И густо усыпанный мелкой галькой двор за чугунной решеткой. Огромная клумба с голубоватой агавой. Ухоженные цветники. Никаких машин. Вход строго через привратницкую у ворот. Лифт, открывающийся в кабинет хозяина. Никаких картин, гравюр. Книги и тщательно поддерживаемая тонкая модерновая лепнина на стенах. Ничего лишнего. Ничего от моды.

Дориваль смеется: двадцать лет переписки, и мы ничего не знаем друг о друге. Глаз, как он считает, должен дома отдыхать, чтобы не терять своей остроты на работе. Впрочем, для того чтобы отличить подделку, повторение, никакая техника не нужна. Если музейщик не воспринимает их шестым чувством, ему просто надо менять профессию. Нужны не рентгенограммы, химические анализы, а простое: «Так считает Жан Кассу», «Таково мнение профессора Боде». Каковы бы ни были результаты механических исследований, они не могут стереть из музейного дела пусть и не совпадающие с ними мнения – специалистов!!!

И еще одно действительно обязательное или хотя бы желательное условие: история картины или скульптуры. Самостоятельная жизнь вещи после того, как она вышла из рук мастера. Дориваль знает, в России этому уделяется совершенно недостаточно внимания. Ему просто трудно себе представить, что значили годы революции, Отечественной войны, арестов, конфискаций, а затем повального исхода за рубеж, когда впервые так явственно заявило о себе в отношении произведений искусства криминальное начало. Дориваль, как и его французские коллеги, твердо убежден: именно через историю вещей можно узнать новое и о художнике, и, конечно, об общении искусства с человеком. Вы лишены этого. Почему же? Неожиданно для себя я рассказываю мэтру Бернару о незнакомом ему художнике Павле Федотове, о маленьком портрете его кисти, больше полутораста лет хранящемся в семье заказчика.

Георгий Васильевич Гринев поправил свое состояние женитьбой на 16-летней Анастасии Михайловне. Среди знакомых молодой пары особое место занимали Федотовы, будущая семья знаменитой актрисы Малого театра. Сослуживцы, они ездили по праздникам друг к другу в гости. И у тех и у других было много детей. На дочери других Федотовых был женат служивший в Сиротском суде Василий Ильич Вишневский. Его супруга, «востроглазая Любочка», приходилась сестрой художнику-офицеру Павлу Андреевичу Федотову. 1850-й год оказывается тяжелым для Любочки: внезапно умирает ее молодой муж, оставив жену с маленьким ребенком и к тому же в положении. Все имущество семьи описывается за долги. Павел Андреевич срочно приезжает после 13-летнего перерыва в Москву, чтобы как-то помочь сестре. Он пишет несколько вариантов своей знаменитой картины «Вдовушка»в надежде поддержать ее гонораром. Одновременно, чтобы помочь осиротевшей знакомой, Георгий Васильевич Гринев заказывает П. А. Федотову портрет своей жены. Небольшой, для своего кабинета. Заказ оказался роковым. Почти сразу заказчика не стало от той же самой «простудной горячки». Но Анастасия Михайловна не захотела ставить художника в сложное положение отказом от портрета. Портрет был написан, теперь уже в глубоком трауре. «Вдовушка»из Красного Села осталась одна с тремя малолетними детьми. Портрета она не любила и при первой же возможности избавилась от него – как от горького напоминания, подарив сыну Ивану Егоровичу, как только тот обзавелся собственным домом.

Портрет А. М. Гриневой можно назвать почти миниатюрой – 8,4 х 6,7 см. Написан он маслом на жести. Подобный материал не характерен для П. Федотова. Художник предпочитает холст или бумагу. Но 1850–1851 годы – это время близости П. Федотова с художником Александром Алексеевичем Козловым, который использует для своих портретов именно жесть. Известно, что его опыты повторяют и другие члены этого дружеского художнического кружка – братья Александр (будущий иллюстратор «Мертвых душ» Н. В. Гоголя) и Василий Алексеевичи Агины, О. Л. Зотов. Кстати, все они изображены П. Федотовым на групповом портрете, хранящемся в ГРМ (№ 2740). Сам А. Козлов на три года моложе Федотова. Он становится с 1832 года вольноприходящим учеником Академии художеств и успешно проходит ее программу. Он получает две вторые серебряные медали, затем в 1838 году Первую серебряную медаль за картину «Возложение на главу Иисуса Христа тернового венца», а годом позже удостаивается звания художника 14-го класса по живописи исторической, причем награждается шпагой.

Именно А. Козлов стал едва ли не первым в среде художников, кто сумел оценить талант Федотова. Он начинает собирать рисунки и наброски Павла Андреевича, а поскольку тот зачастую их не подписывал, берет за правило надписывать их его именем, как бы удостоверяя авторство. На упомянутом групповом портрете рукой А. Козлова надписаны все лица. В других случаях П. Федотов снабжает рисунок, по своему обыкновению, шутливым диалогом, а рядом на том же листе А. Козлов пишет его фамилию. Например, в карикатурном портрете архитектора А. К. Бруни (ГРМ, № 239) внизу идет авторская надпись: «Исаакиевский собор?.. О, это я тоже начал строить. Да не стоит – передаю Монферрану». Ниже строка рукой Козлова: «Каррикатура Ар-хит. А. К. Бруни черт/ил/ П. Федотов». Тем же характерным козловским почерком сделана надпись «П. Федотов» на побуревшей от времени, словно одеревеневшей бумаге, заклеивающей оборот портрета А.М. Гриневой. И с той же повторяющейся ошибкой. Хотя сам художник писал свою фамилию через обыкновенное «Ф», А. Козлов упорно называл его Федотовым через «фиту». В документах Академии художеств в принципе допускаются оба написания фамилии, но в отношении Павла Андреевича всегда применяется только «фита».

Сравнительно небольшое живописное наследие Федотова включает немного овалов, но все они, будь то портрет Павла Петровича Ждановича или «Семейная группа» 1849 года, относятся ко времени создания портрета А. М. Гриневой. Тогда же художник обращается и к подобному маленькому размеру, как, например, в «Портрете старушки»(ГТГ, № 3289) или в картине «Голова девочки в чепчике» (ГРМ, № 396).

Есть в красносельском портрете еще одна особенность, наглядно свидетельствующая о связи П. Федотова с обожаемым учителем, Карлом Брюлловым. Не случайно сам «божественный Карл», как его звали современники, дорожил именно этим своим учеником. Портрет Гриневой исполнен того внутреннего благородства, которое присуще моделям Брюллова и невольно перебрасывает мостки к античным идеалам и представлениям. Это к тому же большая внутренняя энергия модели, способность Федотова передать внутренний драматизм образа молодой женщины, ту сюжетную завязку, которой подчиняется весь очень насыщенный цветовой строй портрета.

В одном из писем П. Федотов рассказывает об интересном эпизоде со своим учителем. Брюллов упрекнул его за то, что он долго не показывался. Федотов пишет: «Я ответил: „Недоставало смелости явиться на страшный суд тогда, так как еще мало учился и никого еще не копировал“. „Это-то – что не копировали – и счастье ваше. Вы смотрите на натуру своим глазом. Кто копирует, тот, веруя в оригинал, им поверяет после натуру и не скоро очистит свой глаз от предрассудка, от манерности“. Я отвечал, что я еще очень слаб в рисунке. Он ответил: „Центральная линия движения у вас везде верна, а остальное придет. Продолжайте с Богом, как начали“. Наиболее близок портрет А. М. Гриневой к первому варианту „Вдовушки“ (Ивановский художественный музей), где особенно ощущаются впечатления мастера от живой натуры. По словам заведующей Отделом искусства первой половины XIX века ГТГ в 1950-1960-х годах Эсфири Николаевны Ацаркиной: „Это Вдовушка, которую вместе с тем нетрудно себе представить в виде античной статуи, которые Федотов в эти годы начал рисовать для своих картин“.

41.

41.

АНГЛИЯ XVIII век

Напольные часы

Фирма

«905 Dudd»

London

С музыкой: 6 мелодий, с боем и календарем.

Высота – 256

см ширина – 50 см

глубина – 24 см

Инв. № 989

42.

42.

РЕЙСДАЛЬ, Саломон ван

Домик в дюнах

Дерево, масло 21,5 х 29,5 см.

Инв. № 194

Рейсдаль, Саломон ван

Ruysdael, Salomon van.1600, Гарлем —1670, Гарлем.

Предположительно ученик Эсайса ван де Вельде и Яна ван Гойена. С 1623 года состоял в гильдии Святого Луки Гарлема, в котором прожил всю жизнь. Один из самых тонких и поэтических пейзажистов Голландии.

Наша картина очень характерна для художника и по цветовой гамме, и по решению световоздушного пространства.

Винкебонс, Давид

David Vinckeboons,1576, Мехельн – 1629, Амстердам.

43.

43.

ВИНКЕБОНС

Давид

Разбойники

Дерево, масло 22,5 х 31,5 см.

Инв. № 201

Сын Филиппа Винкебонса, художника, работавшего исключительно в технике гуаши и темперы, который переехал в Амстердам в 1587 году. Испытал влияние Г. Боля и Конинкслоо.

Во втором периоде своего творчества обратился к изображению массовых сцен, связанных с пейзажами, и библейских сцен с хорошо выписанными фигурами.

Масляные и темперные пейзажные фрески украшают многие римские дворцы. Один из наиболее знаменитых ансамблей – церкви Сан Мартино деи Монти в Риме, которая заново декорировалась в 1630-х годах, посвящена истории Элиаша.

К библейскому сюжету Г. Дюге обращается и в нашей картине. Этот сюжет заимствован из Книги Товита. Разоренный и ослепший Товит решил отправить своего сына Товия в Раги Мидийские, чтобы вернуть невозвращенный долг своего родственника Гаваила. Положение семьи Товита было тем худшим, что невестку Сару обуял дьявол.

Спутником Товия в нелегком путешествии вызвался быть принявший человеческий облик Архангел Рафаил под именем Азарии. Рафаил-Азария оказал молодому человеку в пути множество услуг. Между прочим изгнал беса и тем вылечил жену Товия. Он же подсказал Товию взять у выловленной им рыбы желчь, печень и сердце, чтобы этой желчью вернуть затем зрение отцу. Когда же отец и сын после удачного возвращения решили щедро отблагодарить своего благодетеля, тот явился перед ними в своем подлинном виде Ангела Господня.

На нашей картине представлен момент ловли рыбы Товием, за которым наблюдает Архангел Рафаил.

Очень характерна для художника не только трактовка пространства, темпераментное нагромождение скал, растительности, но и потемнение красок – первоначальный колористический замысел художника сохранили только те работы, которые были им выполнены в темпере. В остальных со временем появился глубокий коричневый тон.

Г. Дюге пользовался исключительной популярностью и в России. В 1779 году для Эрмитажа были приобретены 5 полотен мастера из замка Хоутон-Холл, входившие в собрание лорда Вальполя.

Можно высказать предположения, что наш пейзаж является парным к находящемуся в Национальном музее в Стокгольме «Пейзажу с круглым храмом», о чем говорит не только точное совпадение размеров, но и характер трактовки пространства, его построения и колорит.

Личинио, Бернардино

Bernardino LicinioПосканте ди Бергамо. 1489–1550, Венеция.

Сын Антонио Личини, брат живописца Арриго, родственник медальера и резчика Паоло и художника Джулио. Яркий представитель и основатель Бергамской школы.

Находился под сильным влиянием Парденоне. Учился у Пальмы Веккио, особенный интерес испытывал к творчеству Джорджоне и Бо-нифацио де Питати.

Только в начале ХХ века привлек к себе внимание историков искусства. Его произведения представлены преимущественно в Лондоне (Национальная галерея и частные собрания) и Венеции (Галерея Боргезе).

Насколько образ Мадонны, Младенца Иисуса и Иоанна Крестителя, как и трактовка тканей их одежд, общее ощущение умиротворенности и покоя свидетельствуют о принадлежности картины к венецианской школе, настолько полный сказочного романтизма пейзаж невольно заставляет вспомнить Дюрера и Альдобрандини, Примечательно, что в Галерее города Модены находится аналогичная по сюжету картина – «Братство Смерти перед Мадонной», принадлежащая кисти Джованни-Батисты Досси. В центре изображена та же монахиня, что и на нашей картине. При этом точно совпадает характер рисунка рук и особенно лиц: близко посаженные глаза, короткие носы, тональная живопись лиц и скованность ног. Рядом итальянских специалистов наша картина приписывалась именно Д.-Б. Досси (Ф. Миеле, И. Вивальди и др.).

ЛИЧИНИО, Бернардино.

Мадонна с Младенцем, Иоанном Крестителем и двумя монахинями ордена «Братства смерти».

Дерево, масло. 38,2 х 47,3 см.

Инв. № 117

* * *

«Мы ничего не ждали от каждого приобретения, кроме чистого восторга наслаждения созерцанием и бесконечных споров о достоинствах или даже недостатках», – напишет Иван Егорович в одном из писем.«Мы» – это не столько Карл Федорович Вальц: отношения с начальством, которым он стал для Гринева, не были такими короткими. Другое дело ставший в конце 1880-х годов главным художником Московской конторы императорских театров, постоянный гость гриневского дома Анатолий Васильевич Гельцер. Иван Егорович много работал с ним и помогал оформлять драму исключительно популярного в те годы драматурга И. В. Шпажинского «Чародейка», которая стала основой для либретто одноименной оперы П. И. Чайковского.

Постановка оказалась настоящим откровением для театральной Москвы благодаря убедительному воспроизведению обстановки и быта Новгорода Великого ХV века, когда каждая мелочь была выверена по музейным образцам – поиски, необычайно увлекавшие Гринева.

В начале ХХ столетия современники Анатолия Гельцера разойдутся в оценках его работ. Затеявший реформы новый администратор казенной сцены Теляковский начнет с отставки Гельцера как «присяжного декоратора Большого театра». Ю. А. Бахрушин, видевший «Спящую красавицу» в его оформлении, напишет в воспоминаниях: «Бессмертная панорама Гельцера заставила меня забыть, что я в театре».

Но несмотря на капризы художественной моды, Анатолий Гельцер коллекционировал именно живопись, как и его старший брат Василий Федорович, который и в шестьдесят лет танцевал в балете Большого театра характерные партии, вроде феи Карабос в той же «Спящей красавице».

Профессиональное долголетие, как и азарт собирательства, унаследовала от отца и дяди знаменитая прима-балерина Екатерина Васильевна Гельцер (ей было уже за семьдесят, когда она исполняла концертный номер в зале Чайковского – единственную сложность для примы представляла лестница, с которой ее бережно сводили два партнера).

Екатерина Васильевна рассказывала, каким неуступчивым при покупке понравившейся ему картины бывал «этот огромный Гринев», когда они с ним сталкивались в Леонтьевском переулке – Мекке антикварной торговли Москвы. А в поздравительных открытках на Рождество и Пасху они желали друг другу удачных приобретений. И побольше!

Поддерживал Ивана Егоровича и в его театральной работе, и в своеобразном увлечении человек, который представлялся Гриневу душой Малого театра, во всяком случае, на протяжении всей второй половины XIX века, – Сергей Антипович Черневский.

Это время породило блестящую плеяду актеров: Щепкина, Южина, Самарина, Ленского, семьи Садовских и Музилей, Медведеву, Ермолову, Федотову – всех не перечесть. И все они играли в постановках Черневского. Создавая спектакль, этот режиссер первым начал разрабатывать массовку, добиваться от каждого артиста активного и осмысленного участия в действии. Это были принципы если и не подсказанные, то, во всяком случае, одобренные Щепкиным: Сергей Антипович был женат на внучке великого артиста, Александре Петровне Щепки-ной, четверть века игравшей на сцене Малого театра.

Спустя много лет другая Шурочка Щепкина, праправнучка Михаила Семеновича Щепкина, сидя в гостях у Гриневых-Белютиных на Никитском бульваре, будет рассказывать о полузаветах-полуприказах прадеда: в искусстве важен только труд, отчаянный, до седьмого пота, о добросовестности которого только сам и можешь судить.

«Ведь аплодисменты – что? Хорошо человек пообедал, известие приятное получил, сделку выгодную устроил – вот ладошки и отбивает, а ты-то ведь знаешь: не дотянул. Мог, да не дотянул. Какие уж здесь „браво“. Иди домой потихоньку и казнись. И хвост распускать в искусстве нечего. Такое только бездарям дано. По хвостам их и видишь».

Однако скромного и слишком требовательного к себе Михаила Семеновича в его семьдесят с небольшим лет администрация казенной сцены держала в постоянном страхе перед расторжением контракта.

История добавила еще одну горькую подробность в историю знаменитой семьи.

Когда в 80-х годах ХХ века умерла последняя из прославленной династии, скормнейшая Александра Александровна, всю жизнь про служившая в труппе Малого театра, на ее панихиду в фойе – не на сцене! – пришло всего несколько актеров. Новая администрация Дома Щепкина не сочла нужным отдать актрисе последние почести. Как, впрочем, при жизни категорически не давала ролей.

В 1852 году Сергей Антипович Черневский стал режиссером Малого театра, а с 1879 по 1901 год служил главным режиссером этой сцены.

Об увлечении первых своих наставников по театру расскажет в гриневском доме много лет спустя Константин Коровин.

Дом в Красносельском был длинным, одноэтажным, с крохотными антресолями со стороны просторного, окруженного хозяйственными постройками – службами двора: конюшня, каретный сарай с сенником, поварня, просторная погребица, собачья будка у тесовых ворот, лавочка у калитки с тяжелым чугунным кольцом вместо звонка.

Шестнадцатилетняя Люси Познякова (в замужестве и по сцене Гликерия Николаевна Федотова) – ее будущий свекор, судебный следователь, был в приятельских отношениях с Георгием Васильевичем – запишет в дневнике, что жили эти люди в Москве «совершенно как помещики средней руки» в деревне – открыто и гостеприимно, у них хотелось гостить.

«Милый друг Иван Егорович! – писала Г. Н. Федотова И. Е. Гриневу в 1896 году. – Спасибо за письмецо и ласку, что не забываешь старуху. Думать о своем прошлом после кончины Саши (ее мужа, актера и режиссера А. Ф. Федотова) нету сил, а ты приписал: „Мадемуазель Люси Позняковой“, и так сразу на душе потеплело. Вспомнился домик Филиппа Александровича и Варвары Владимировны у Пресненских прудов, где мы так славно в 16 лет у елки веселились, и сад у Михаила Семеновича (Щепкина) в Мещанской, где в горелки бегали и малину щипали. И матушку твою красавицу как сей час перед глазами вижу… Твоя Гликерия Федотова».

Федотовы с Пресни и Гриневы с Красносельской несколько раз в году наносили друг другу визиты, непременно брали с собой детей. У Федотовых Иван Егорович увидел свою ровесницу Люси Познякову, ученицу театрального училища, которую на правах невесты сына привозила в свой дом на праздники Варвара Владимировна.

Сценическое будущее невестки никого не пугало. Наоборот, в театре супруги Федотовы видели единственное спасение для своего сына Александра Филипповича. Он был участником студенческих волнений, и это обстоятельство могло роковым образом сказаться на его судьбе.

Осенью 1861 года Федотов-младший стал одним из организаторов сходки протеста московских студентов по поводу закрытия правительством Петербургского университета и манифестации на могиле восторженно любимого молодежью Грановского. Вместе со своими товарищами Александр Федотов был арестован, а затем исключен из университета. Выступившие в защиту арестованных без малого шестьсот студентов были жестоко избиты полицией. Александру едва исполнился двадцать один год.

Союзу юных влюбленных, против которого не возражали родители жениха, мешало единственное препятствие: Люси Познякова еще не закончила училища и потому не могла рассчитывать на необходимое для актрисы казенной сцены разрешение начальства на брак.

Ни родителей своих, ни родных Люси не знала. В ее памяти сохранились лишь тень отца и некая красивая богатая дама, определившая ее в дорогой немецкий пансион в городе Орле «под именем Позняковой».

Реальностью оставалась лишь няня Мавра Егоровна, ни на шаг не отступавшая все годы от девочки. Деньги на обучение перестали поступать только в момент зачисления молодой актрисы в труппу с очень высоким окладом, о котором хлопотал сам Щепкин.

Люси с капризной ноткой отметила в дневнике, что в доме у Пресненских прудов, у ее будущих свекров, переднюю называют лакейской, хотя никаких лакеев и в помине нет, а две служанки и некрасивы, и недостаточно опрятны.

В ту зиму 1862/63 года, перед выпуском Люси, Ваня Гринев бывал у Федотовых и без сопровождения матери. Весной Люси и Александр обвенчались, перебрались в собственную маленькую квартирку в Гли-нищевском переулке, а потом уехали за границу. В бумагах Ивана Егоровича сохранились афишки бенефисов Гликерии Николаевны Федотовой: 5 октября 1864-го – «Ромео и Джульетта», 15 октября 1865-го – «Много шума из ничего», 4 ноября 1866-го – «Ересь в Англии» П. Кальдерона.

А спустя сто с лишним лет внук Ивана Егоровича, Э. М. Белютин, нашел среди вещей домашнего музея бархатную коричневую душегрейку с приколотой запиской о том, что в этой душегрейке отыграла в последний раз Гликерия Николаевна свою любимую Катерину в «Грозе» А. Н. Островского. Расставалась с ролью актриса трудно. Может быть, и не захотела больше видеть костюма. Рядом в гардеробе лежали концертные перчатки и веер, с которым, как свидетельствовала другая записка, она играла 19 ноября 1869 года в пьесе А. Дюма-отца «Мадемуазель де Бель-Иль».

РОССИЯ XVII век

Подсвечник на четыре свечи с гербом (пара)

Латунь.

Высота – 62 см ширина – 35 см глубина – 25 см

Инв. № 904

И две шитые гладью потертые наволочки с подушек, которые для удобства подкладывали не оставлявшей уже кресла парализованной актрисе.

Внук передал эти вещи в Театральный Бахрушинский музей. К дару прибавилась и черная кружевная концертная блузка Гликерии Николаевны, приобретенная И. Е. Гриневым на благотворительном аукционе в пользу приюта для престарелых актеров.

«Вспомнила и о празднике Монте-Кристо какого-то, – писала Федотова Гриневу в том же, 1896-м, – где наш добрейший Федор Карлович (Вальц) отличился. Вас по молодости туда не пустили, и вы из экипажа сквозь решетку смотрели. Кто-то из братьев Саши (А. Ф. Федотова) тебя туда возил».

ФЕДОТОВ Павел Андреевич

Портрет Анастасии Михайловны Гриневой

Жесть, масло.

9 х 7,2 см.

Инв. № 11

Федотов Павел Андреевич

1815, Москва —1852, Петербург

Живописец, портретист и жанрист, рисовальщик. Родился в Москве в семье бедного чиновника. Окончил с отличием 1-й Кадетский корпус (1835), с назначением в гвардейский Финляндский полк, расквартированный в Петербурге, начал посещать Академию художеств. Ученик Карла Брюллова. Выступал как поэт и автор романсов. С 1844 года вышел в отставку и занялся изобразительным искусством. Наиболее известные произведения: «Разборчивая невеста» (1847), «Сватовство майора» (1846), «Завтрак аристократа» (1849–1850), «Вдовушка» (1851–1852), «Анкор, еще анкор!» (около 1851), «Игроки» (1852).Художник умер в больнице для душевнобольных.

* * *

Бернар Дориваль был совершенно категоричен в своем мнении: музеи и их сотрудники не должны участвовать в атрибуции произведений на потребу рынка. Многолетний директор Национального музея современного искусства Франции, при нем и его силами превратившегося в Центр Помпиду а до того главный хранитель музейного собрания, когда оно создавалось знаменитым Жаном Кассу, считал, что между музейными и частными коллекциями лежит непереходимая граница: любой рынок руководствуется денежным эквивалентом, музеи этот эквивалент полностью исключают. Единственная ценность для них – художественная, историческая – не имеет отношения к инвестированию капитала. Как все французы, он свободно оперирует экономическими понятиями, но ревниво оберегает от них область своей деятельности. И отсюда, как естественный вывод, – вопрос об атрибуции. Институт экспертов для музеев попросту неуместен. Дориваль верит только в интуицию и знания специалистов по каждому конкретному художнику, а таких нередко оказывается два-три на всем земном шаре. «Специалист за все про все» – таких просто не может быть. В науке. На рынке сколько угодно. Но ведь рынок в принципе утверждает определенную форму вложения средств, а не эмоциональное переживание и эстетическое удовлетворение.В Доривале есть что-то от врача давних времен. Невысокий, худощавый, с низким ежиком серых волос, он удивительно точно вписывается в интерьер своей не слишком обычной для Парижа квартиры. Бок о бок с Бульмишем – бульваром Сан-Мишель, переполненным вынесенными под открытое небо стойками со всеми видами одежды, хозяйственных мелочей, даже вязанок дров для каминов, – тихая улочка. Брошенное кирпичное здание фабрики. Китайский ресторанчик. Совсем мало магазинов. И густо усыпанный мелкой галькой двор за чугунной решеткой. Огромная клумба с голубоватой агавой. Ухоженные цветники. Никаких машин. Вход строго через привратницкую у ворот. Лифт, открывающийся в кабинет хозяина. Никаких картин, гравюр. Книги и тщательно поддерживаемая тонкая модерновая лепнина на стенах. Ничего лишнего. Ничего от моды.

Дориваль смеется: двадцать лет переписки, и мы ничего не знаем друг о друге. Глаз, как он считает, должен дома отдыхать, чтобы не терять своей остроты на работе. Впрочем, для того чтобы отличить подделку, повторение, никакая техника не нужна. Если музейщик не воспринимает их шестым чувством, ему просто надо менять профессию. Нужны не рентгенограммы, химические анализы, а простое: «Так считает Жан Кассу», «Таково мнение профессора Боде». Каковы бы ни были результаты механических исследований, они не могут стереть из музейного дела пусть и не совпадающие с ними мнения – специалистов!!!

И еще одно действительно обязательное или хотя бы желательное условие: история картины или скульптуры. Самостоятельная жизнь вещи после того, как она вышла из рук мастера. Дориваль знает, в России этому уделяется совершенно недостаточно внимания. Ему просто трудно себе представить, что значили годы революции, Отечественной войны, арестов, конфискаций, а затем повального исхода за рубеж, когда впервые так явственно заявило о себе в отношении произведений искусства криминальное начало. Дориваль, как и его французские коллеги, твердо убежден: именно через историю вещей можно узнать новое и о художнике, и, конечно, об общении искусства с человеком. Вы лишены этого. Почему же? Неожиданно для себя я рассказываю мэтру Бернару о незнакомом ему художнике Павле Федотове, о маленьком портрете его кисти, больше полутораста лет хранящемся в семье заказчика.

Георгий Васильевич Гринев поправил свое состояние женитьбой на 16-летней Анастасии Михайловне. Среди знакомых молодой пары особое место занимали Федотовы, будущая семья знаменитой актрисы Малого театра. Сослуживцы, они ездили по праздникам друг к другу в гости. И у тех и у других было много детей. На дочери других Федотовых был женат служивший в Сиротском суде Василий Ильич Вишневский. Его супруга, «востроглазая Любочка», приходилась сестрой художнику-офицеру Павлу Андреевичу Федотову. 1850-й год оказывается тяжелым для Любочки: внезапно умирает ее молодой муж, оставив жену с маленьким ребенком и к тому же в положении. Все имущество семьи описывается за долги. Павел Андреевич срочно приезжает после 13-летнего перерыва в Москву, чтобы как-то помочь сестре. Он пишет несколько вариантов своей знаменитой картины «Вдовушка»в надежде поддержать ее гонораром. Одновременно, чтобы помочь осиротевшей знакомой, Георгий Васильевич Гринев заказывает П. А. Федотову портрет своей жены. Небольшой, для своего кабинета. Заказ оказался роковым. Почти сразу заказчика не стало от той же самой «простудной горячки». Но Анастасия Михайловна не захотела ставить художника в сложное положение отказом от портрета. Портрет был написан, теперь уже в глубоком трауре. «Вдовушка»из Красного Села осталась одна с тремя малолетними детьми. Портрета она не любила и при первой же возможности избавилась от него – как от горького напоминания, подарив сыну Ивану Егоровичу, как только тот обзавелся собственным домом.

Портрет А. М. Гриневой можно назвать почти миниатюрой – 8,4 х 6,7 см. Написан он маслом на жести. Подобный материал не характерен для П. Федотова. Художник предпочитает холст или бумагу. Но 1850–1851 годы – это время близости П. Федотова с художником Александром Алексеевичем Козловым, который использует для своих портретов именно жесть. Известно, что его опыты повторяют и другие члены этого дружеского художнического кружка – братья Александр (будущий иллюстратор «Мертвых душ» Н. В. Гоголя) и Василий Алексеевичи Агины, О. Л. Зотов. Кстати, все они изображены П. Федотовым на групповом портрете, хранящемся в ГРМ (№ 2740). Сам А. Козлов на три года моложе Федотова. Он становится с 1832 года вольноприходящим учеником Академии художеств и успешно проходит ее программу. Он получает две вторые серебряные медали, затем в 1838 году Первую серебряную медаль за картину «Возложение на главу Иисуса Христа тернового венца», а годом позже удостаивается звания художника 14-го класса по живописи исторической, причем награждается шпагой.

Именно А. Козлов стал едва ли не первым в среде художников, кто сумел оценить талант Федотова. Он начинает собирать рисунки и наброски Павла Андреевича, а поскольку тот зачастую их не подписывал, берет за правило надписывать их его именем, как бы удостоверяя авторство. На упомянутом групповом портрете рукой А. Козлова надписаны все лица. В других случаях П. Федотов снабжает рисунок, по своему обыкновению, шутливым диалогом, а рядом на том же листе А. Козлов пишет его фамилию. Например, в карикатурном портрете архитектора А. К. Бруни (ГРМ, № 239) внизу идет авторская надпись: «Исаакиевский собор?.. О, это я тоже начал строить. Да не стоит – передаю Монферрану». Ниже строка рукой Козлова: «Каррикатура Ар-хит. А. К. Бруни черт/ил/ П. Федотов». Тем же характерным козловским почерком сделана надпись «П. Федотов» на побуревшей от времени, словно одеревеневшей бумаге, заклеивающей оборот портрета А.М. Гриневой. И с той же повторяющейся ошибкой. Хотя сам художник писал свою фамилию через обыкновенное «Ф», А. Козлов упорно называл его Федотовым через «фиту». В документах Академии художеств в принципе допускаются оба написания фамилии, но в отношении Павла Андреевича всегда применяется только «фита».

Сравнительно небольшое живописное наследие Федотова включает немного овалов, но все они, будь то портрет Павла Петровича Ждановича или «Семейная группа» 1849 года, относятся ко времени создания портрета А. М. Гриневой. Тогда же художник обращается и к подобному маленькому размеру, как, например, в «Портрете старушки»(ГТГ, № 3289) или в картине «Голова девочки в чепчике» (ГРМ, № 396).

Есть в красносельском портрете еще одна особенность, наглядно свидетельствующая о связи П. Федотова с обожаемым учителем, Карлом Брюлловым. Не случайно сам «божественный Карл», как его звали современники, дорожил именно этим своим учеником. Портрет Гриневой исполнен того внутреннего благородства, которое присуще моделям Брюллова и невольно перебрасывает мостки к античным идеалам и представлениям. Это к тому же большая внутренняя энергия модели, способность Федотова передать внутренний драматизм образа молодой женщины, ту сюжетную завязку, которой подчиняется весь очень насыщенный цветовой строй портрета.

В одном из писем П. Федотов рассказывает об интересном эпизоде со своим учителем. Брюллов упрекнул его за то, что он долго не показывался. Федотов пишет: «Я ответил: „Недоставало смелости явиться на страшный суд тогда, так как еще мало учился и никого еще не копировал“. „Это-то – что не копировали – и счастье ваше. Вы смотрите на натуру своим глазом. Кто копирует, тот, веруя в оригинал, им поверяет после натуру и не скоро очистит свой глаз от предрассудка, от манерности“. Я отвечал, что я еще очень слаб в рисунке. Он ответил: „Центральная линия движения у вас везде верна, а остальное придет. Продолжайте с Богом, как начали“. Наиболее близок портрет А. М. Гриневой к первому варианту „Вдовушки“ (Ивановский художественный музей), где особенно ощущаются впечатления мастера от живой натуры. По словам заведующей Отделом искусства первой половины XIX века ГТГ в 1950-1960-х годах Эсфири Николаевны Ацаркиной: „Это Вдовушка, которую вместе с тем нетрудно себе представить в виде античной статуи, которые Федотов в эти годы начал рисовать для своих картин“.

АНГЛИЯ XVIII век

Напольные часы

Фирма

«905 Dudd»

London

С музыкой: 6 мелодий, с боем и календарем.

Высота – 256

см ширина – 50 см

глубина – 24 см

Инв. № 989

РЕЙСДАЛЬ, Саломон ван

Домик в дюнах

Дерево, масло 21,5 х 29,5 см.

Инв. № 194

Рейсдаль, Саломон ван

Ruysdael, Salomon van.1600, Гарлем —1670, Гарлем.

Предположительно ученик Эсайса ван де Вельде и Яна ван Гойена. С 1623 года состоял в гильдии Святого Луки Гарлема, в котором прожил всю жизнь. Один из самых тонких и поэтических пейзажистов Голландии.

Наша картина очень характерна для художника и по цветовой гамме, и по решению световоздушного пространства.

Винкебонс, Давид

David Vinckeboons,1576, Мехельн – 1629, Амстердам.

ВИНКЕБОНС

Давид

Разбойники

Дерево, масло 22,5 х 31,5 см.

Инв. № 201

Сын Филиппа Винкебонса, художника, работавшего исключительно в технике гуаши и темперы, который переехал в Амстердам в 1587 году. Испытал влияние Г. Боля и Конинкслоо.

Во втором периоде своего творчества обратился к изображению массовых сцен, связанных с пейзажами, и библейских сцен с хорошо выписанными фигурами.