Страница:

Наталия Бакши

В поисках чернильно-синей Швейцарии

* * *

Эта книга – не объективная картина литературной Швейцарии, она не отражает актуальных проблем и отнюдь не является «Швейцарским зеркалом»[1]. Здесь не следует также искать постмодернистки-анархических встреч тех, кого развело друг с другом время: Томас Манн не будет совершать прогулки в горы с Герхардом Майером, а Германн Гессе не станет рассказывать о красотах Монтаньолы Томасу Хюрлиману. Эта книга – субъективный взгляд иностранки, германиста и теолога, проведшего в стране 9 месяцев. Здесь множество героев: Герхард Майер, Силья Вальтер, Петер фон Матт, Томас Хюрлиман, а также Отто Ф. Вальтер, Адольф Мушг, Петер Биксель и Урс Йегги. Однако подборка авторов и мест в ней не случайна. Некоторые мои герои – аутсайдеры от литературы, сознательно выбравшие для жизни замкнутое пространство. Другие – всегда стоящие в центре.

Герхард Майер – поэт швейцарской деревни, никогда не покидавший своего маленького Нидербиппа.

Это – «мистик повседневного и однообразного», чьи романы – нескончаемый поток речи, монолог, обращенный к собеседнику-другу. Это ковер, сотканный из слов, музыки и красок, попытка удержать преходящее, то мелкое и почти незаметное, что составляет саму жизнь. Нескончаемый диалог ведут между собой главные герои его тетралогии «Бауер и Биндшедлер», который продолжается и после смерти Бауера на его могиле. По такому же принципу построен и последний роман Майера «Цветут ли гранатовые деревья» – разговор с умершей женой. Не только границы между литературой и жизнью, но и между жизнью и смертью оказываются подвижны.

Силья Вальтер – сестра знаменитого швейцарского писателя Отто Ф. Вальтера – провела 60 лет в стенах бенедиктинского монастыря Фар. И она, как и отшельник Герхард Майер, ведет нескончаемый диалог со своим умершим братом Отто Ф. Вальтером. Все ее творчество – бесконечный поиск Бога, попытка найти новое выражение для вечной темы, для призвания и опыта Абсолюта. Не случайно Бернский литературный архив долго не мог решить, к какому отделу относится ее творчество – к богословию или литературе. Да и сама она вряд ли могла бы на это ответить.

Ее брат Отто Ф. Вальтер, самый младший в семье после восьми сестер, воспитанный в строгих религиозных традициях, напротив, был одним из активнейших членов социал-демократической партии. Некоторое время возглавлял самое крупное католическое издание отца, но вскоре был уволен из-за попытки публиковать там «левых» авторов. Его самые известные романы «Немой» и «Время фазана» – диалог с отцом, любовь-ненависть к которому Вальтер пронес через всю жизнь.

Томас Хюрлиман – последний собеседник умиравшего от рака Отто Ф. Вальтера – сын бундесрата Хюрлимана и еврейки Дуфт, автор стилистически совершенных романов «Фройляйн Штарк» и «Сорок роз». В его камерно-интимных, написанных полутонами произведениях речь идет не только о его семье, в которой отец был воплощением исконно швейцарского начала, а мать, страдавшая от скрытого швейцарского антисемитизма, – символом сумеречной его стороны. Намного важнее для писателя возникающие в этой связи вопросы об обращении к своему прошлому и о месте творчества, благодаря которым человек только и может по-настоящему познать самого себя.

Литературовед Петер фон Матт – явление также уникальное и очень швейцарское, поскольку он не только пишет о литературе, но и сам стоит в центре нее. Его знаменитая книга «Чернильно-синие граждане Конфедерации» не только поднимает основные проблемы, волнующие швейцарскую литературу с самого начала, но и сама является вехой этой литературы.

Всех моих героев объединяют не только мысли о литературе, писательстве, религии. Все они так или иначе вспоминают Адольфа Мушга – «последнего эпика Швейцарии», совершенно иной пример писателя и литературоведа, нежели Петер фон Матт, который является если и не совестью Швейцарии, то по крайней мере ее «голосом» – порой слишком громким. Президент берлинской академии искусств, поселившийся в Килхберге Томаса Манна, Мушг выпускает каждый год по роману – от японских впечатлений до постмодернистских обработок средневековых рыцарских сюжетов. В моей книге он не герой, но персонаж, тот, кто ничего не ищет.

«Я нашла свой остров» называется последняя книга Сильи Вальтер, заключительная реплика в диалоге с уже умершим братом Отто Ф. Вальтером. Я пыталась запечатлеть острова, медленно уходящие под воду, различить в несвязном шуме голосов связующие нити. Как оказалось, все они ведут диалог: иногда друг с другом, иногда с теми, кого уже нет, то среди шума Золотурнских литературных дней, то в тишине у края могилы. Нашла ли я ту Швейцарию, которую искала? Судить не мне…

Герхард Майер – поэт швейцарской деревни, никогда не покидавший своего маленького Нидербиппа.

Это – «мистик повседневного и однообразного», чьи романы – нескончаемый поток речи, монолог, обращенный к собеседнику-другу. Это ковер, сотканный из слов, музыки и красок, попытка удержать преходящее, то мелкое и почти незаметное, что составляет саму жизнь. Нескончаемый диалог ведут между собой главные герои его тетралогии «Бауер и Биндшедлер», который продолжается и после смерти Бауера на его могиле. По такому же принципу построен и последний роман Майера «Цветут ли гранатовые деревья» – разговор с умершей женой. Не только границы между литературой и жизнью, но и между жизнью и смертью оказываются подвижны.

Силья Вальтер – сестра знаменитого швейцарского писателя Отто Ф. Вальтера – провела 60 лет в стенах бенедиктинского монастыря Фар. И она, как и отшельник Герхард Майер, ведет нескончаемый диалог со своим умершим братом Отто Ф. Вальтером. Все ее творчество – бесконечный поиск Бога, попытка найти новое выражение для вечной темы, для призвания и опыта Абсолюта. Не случайно Бернский литературный архив долго не мог решить, к какому отделу относится ее творчество – к богословию или литературе. Да и сама она вряд ли могла бы на это ответить.

Ее брат Отто Ф. Вальтер, самый младший в семье после восьми сестер, воспитанный в строгих религиозных традициях, напротив, был одним из активнейших членов социал-демократической партии. Некоторое время возглавлял самое крупное католическое издание отца, но вскоре был уволен из-за попытки публиковать там «левых» авторов. Его самые известные романы «Немой» и «Время фазана» – диалог с отцом, любовь-ненависть к которому Вальтер пронес через всю жизнь.

Томас Хюрлиман – последний собеседник умиравшего от рака Отто Ф. Вальтера – сын бундесрата Хюрлимана и еврейки Дуфт, автор стилистически совершенных романов «Фройляйн Штарк» и «Сорок роз». В его камерно-интимных, написанных полутонами произведениях речь идет не только о его семье, в которой отец был воплощением исконно швейцарского начала, а мать, страдавшая от скрытого швейцарского антисемитизма, – символом сумеречной его стороны. Намного важнее для писателя возникающие в этой связи вопросы об обращении к своему прошлому и о месте творчества, благодаря которым человек только и может по-настоящему познать самого себя.

Литературовед Петер фон Матт – явление также уникальное и очень швейцарское, поскольку он не только пишет о литературе, но и сам стоит в центре нее. Его знаменитая книга «Чернильно-синие граждане Конфедерации» не только поднимает основные проблемы, волнующие швейцарскую литературу с самого начала, но и сама является вехой этой литературы.

Всех моих героев объединяют не только мысли о литературе, писательстве, религии. Все они так или иначе вспоминают Адольфа Мушга – «последнего эпика Швейцарии», совершенно иной пример писателя и литературоведа, нежели Петер фон Матт, который является если и не совестью Швейцарии, то по крайней мере ее «голосом» – порой слишком громким. Президент берлинской академии искусств, поселившийся в Килхберге Томаса Манна, Мушг выпускает каждый год по роману – от японских впечатлений до постмодернистских обработок средневековых рыцарских сюжетов. В моей книге он не герой, но персонаж, тот, кто ничего не ищет.

«Я нашла свой остров» называется последняя книга Сильи Вальтер, заключительная реплика в диалоге с уже умершим братом Отто Ф. Вальтером. Я пыталась запечатлеть острова, медленно уходящие под воду, различить в несвязном шуме голосов связующие нити. Как оказалось, все они ведут диалог: иногда друг с другом, иногда с теми, кого уже нет, то среди шума Золотурнских литературных дней, то в тишине у края могилы. Нашла ли я ту Швейцарию, которую искала? Судить не мне…

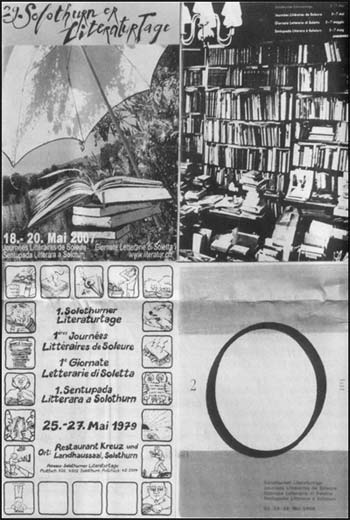

Золотурнские литературные дни

2006

«Золотурн – не Берн и не Базель.

И даже не Люцерн.

Золотурн – это важно!»

Хелен Майер

Театр, по словам классика, начинается с вешалки, а литературные дни – с книжного магазина. Перед центральным входом в старую больницу, где в этом году из-за реставрации Ландесхауса проводятся Литературные дни, вместо многочисленных рекламных щитков расположился книжный магазин. Это первое, что сразу приятно удивляет. Книги говорят сами за себя…

Второе, что также приятно удивляет, – это соседство истории и современности. Наряду с известными и только начинающими писателями показываются архивные материалы об Отто Ф. Вальтере, одном из создателей Золотурнских дней и, конечно, Максе Фрише, 95-летие которого отмечается в этом году. Специальный выпуск Новой цюрихской газеты посвящен Роберту Вальзеру, у которого в этом году пока нет никакого юбилея, но это не важно. А вот что неприятно поражает – это отсутствие интереса к собственной истории и традиции. Посмотреть архивные записи приходят едва ли 10 человек. Живые интересуют больше, чем умершие.

В этом году впервые проводится круглый стол с участием зарубежных литературоведов, занимающихся швейцарской литературой: из Калифорнии, Англии, Франции и Шотландии. Зал, к удивлению всех присутствующих, переполнен. Что это? Любопытство: что о нас думают «снаружи»? Неуверенность в себе? Желание найти подтверждение и утверждение себя в глазах другого?.. 20 лет назад во время празднования 75-летия Макса Фриша на Золотурнских днях литературовед Петер фон Матт сказал: «Фришу удалось создать особую атмосферу, особый тип уверенного в себе поэта». Что же случилось с этой атмосферой и с этой уверенностью?..

Вечернее чтение – новый роман «Мельниц» Шарля Левински – громкая история, 800-страничный роман об одной еврейской семье в Швейцарии. Тема, хотя и модная, все же не часто и неохотно поднимаемая в швейцарской литературе. История типично еврейская, по-еврейски написанная, – с юмором, который, как покрывало, прикрывает нежную сентиментальность и сухой трагизм, покрывало, слишком короткое, чтоб целиком скрыть главное, однако же довольно плотное в своем жизнелюбии, чтобы обнажить его. Еврейскую литературу от любой другой можно отличить по тем моментам, когда одна шутка окончена, а новая еще не началась, когда слова обрываются для вздоха. Пауза, незаметная и естественная в другом месте, обретает здесь свое особое звучание и значение – значение тишины. Не случайно Пауль Целан как-то сказал, что после Освенцима возможно только молчание… И все же на протяжении всего чтения «Мельниц» Левински не покидает вопрос: действительно ли необходимы 800 страниц, чтобы вспомнить об этом «еврейском молчании»?

Родившийся в 1934 году Петер Цайндлер, всю жизнь специализирующийся на детективах, читает из своего последнего романа «Письменный стол у окна» – детектива о писателе и издателях. Писатель пишет роман и по ходу дела соблазняет лишившееся голоса колоратурное сопрано, которое в момент высшего наслаждения вместо стонов снова обретает голос и заливается трелями. В романе не упоминается ни одного имени, и однако он до такой степени правдоподобен, что модератор, который должен был вести чтения, в последний момент отказался и не пришел. «Писатель – тот же шпион, постоянно меняющий лица. Он проживает чужие биографии и носит чужое лицо. Он всегда играет кого-то другого», – завершает Цайндлер чтения.

На подиум поднимается очень пожилая, с подчеркнуто небрежной элегантностью одетая женщина – Хелен Майер, – медленно складывает у подбородка руки, так что в луче света оказывается элегантный золотой браслет и инкрустированное кольцо, бросающее блики в зал, и, не торопясь, начинает чтение: «Они лежали в постели, Нора и Селестина, утомившись любить друг друга, и вели следующий диалог…». Одна старше другой на 15 лет. Они расстаются, чтобы в конце книги встретиться вновь и понять, что же тогда между ними произошло. Странно звучит из уст пожилой элегантной дамы история лесбийской любви. «Ах, сегодня в этом нет никакой проблемы, – воздев старчески-истонченные руки, отвечает Майер на вопрос, не рискованно ли брать сейчас лесбийскую тему. – Может быть, лет десять назад… Но сейчас… О, в этом нет никакой проблемы. Настоящая книга – это то, что до конца непонятно. Поэтому к ней возвращаются вновь и вновь в надежде, что непонятное станет понятным. А если так и не станет – тоже не страшно. Когда я первый раз прочла Рильке, то была совершенна очарована его языком, но о чем он пишет – сказать не могла. Не могу и сейчас… Мне всегда хочется бесконечно переделывать свои книги, даже когда они уже давно опубликованы. Я никак не могу поставить точку. Читатель меняется, должна меняться и книга. Язык должен жить дальше, а читатель каждый раз открывать для себя книгу, как в первый раз».

Чтение Матиаса Цшокке – писателя, награжденного премией Роберта Вальзера и, по его собственным словам, «инфицированного вирусом Вальзер», любящего писать книги, в которых ничего не происходит, – к удивлению самих организаторов литературных дней, вызвало настолько большой интерес, что его были вынуждены перенести в более торжественный, рассчитанный на 500 человек зал, который оказался весь заполнен. В конце зала сидит Мартин Дин, автор постмодернистских романов «Скрытые сады» и «Человек без света», а так же романов «Узел Гуайана» и «Мои отцы» на модную тему о поиске идентичности, представитель направления ангажированной литературы. Он внимательно осматривает зал. Его мало интересует само чтение, он почти не смотрит на автора. Его внимание приковано к реакциям зала, к смеху, переглядываниям и перешептываниям, к входящим и выходящим людям. Внимательно всматриваясь в лица, он пытается уловить малейшие эмоции. Хотя если присмотреться внимательно, то видно, что он не столько изучает реакции других, сколько ищет подтверждение своей собственной, сложившейся много лет назад… Но об этом позже.

Матиас Цшокке не зря долгое время живет в Берлине и воплощает в себе многие из присущих этому городу черт, которые так очаровывают швейцарских писателей, начиная с Келлера и Вальзера: быстроту, уверенность в себе, некоторую сухость и жесткость, возможно, происходящие от остроты и точности наблюдения, не нуждающихся в лишних эмоциях и словах. В своей жесткой точности, однако, он производит удивительно гармоничное впечатление абсолютного соответствия облика писателя его текстам. Четко, без всяких эмоций он читает из своего нового романа «Морис с курицей» отрывок о ком-то, кто едет на конгресс, выступая вместо кого-то другого, поскольку на конгрессах «все всегда представляют кого-то другого, никто не является самим собой. Всегда кто-то приезжает слишком поздно, либо пропустив свой самолет, либо застряв в пробке и т. д.». Затем этот кто-то оказывается вечером в баре, в котором его обслуживает официантка с лицом, будто она только что узнала, что у нее рак, или у ее подруги, или у ближайшей родственницы. «В конце концов, сейчас ведь почти у всех рак». «Почему вы назвали свой роман „Морис с курицей“?» – раздает из зала неуверенный вопрос после неоднократных поощрений модератора к дискуссии. «Так называется одна из картин Анкера – известного швейцарского художника второй половины XIX века, писавшего на деревенские сюжеты и ставшего сейчас символом консерватизма и буржуазности. Он висел у моих родителей, и я любил его с детства. Особенно эту картину – „Морис с курицей“. На полотне крупным планом изображен мальчик, а в руках у него курица. И больше ничего на картине нет. А внизу подпись „Морис с курицей“. По-моему, это звучит страшно современно и совершенно авангардно». «Кого из русских писателей вы любите, господин Цшокке?» Ответ раздается незамедлительно: «„Записки охотника“ Тургенева. Там на протяжении всего текста ничего не происходит. Разве это не гениально? Ну и, конечно, прозу Чехова». Открыто улыбаясь, Матиас Цшокке удаляется решительными берлинскими шагами в окружении пяти пожилых женщин…

Одно из центральных событий золотурнских дней – дискуссия о «релевантном реализме», понятии, год назад введенном в обиход писателями Мартином Дином и Томасом Хетхе в их программном манифесте. Дискутируют оба писателя и литературовед Корина Кадуф:

Дин: «Релевантный реализм» – изменившаяся реальность в различных областях. Мы находимся посреди агрессивной глобализации. Раньше существовало привычное разделение на тех, кто стоит особняком, и тех, кто занимает активную позицию. Сейчас необходимо преодоление дихотомии «башня из слоновой кости» / ангажированность.

Кадуф: Для меня вопросы заключаются в следующем: что может литература? Что она должна?

Дин: Хлынувшие сейчас волной на рынок семейные романы являются шагом назад в частное и субъективное, в сторону консерватизма и «башни из слоновой кости». Сейчас необходима особая открытость на общественные события, не отстраненность, а способность к их рецепции.

Сам собой всплывает вопрос об эмигрантах и их положительном, освежающем влиянии на швейцарскую литературу.

Кадуф с раздражением: При чем здесь эмигранты? Необходима точность языка и сила воображения, а не посторонние влияния. Когда же мы наконец осознаем, что провинциальность – не исключительно швейцарская проблема?! Почему нам так необходимо подтверждение извне?!

Дин и Хетхе в один голос жалуются на всеобщую коммерциализацию и требуют свободного пространства и независимости. Но как совместить это требование с только что заявленной необходимостью наибольшего включения литературы в общественную жизнь?

– Господин Дин, как соединить ваше требование ангажированности с тем, что происходит в реальности? Почему так много людей пришли слушать Цшокке, в чьих романах «ничего не происходит»? Почему снова началась эпидемия вальзеромании, а кинозал, где демонстрируют пленки 20-летней давности с 75-летнего юбилея Фриша, пустует?..

«Что такое, по-вашему, писатель? Это профессия, как любая другая, и также, как и все прочие, поврежденная нынешним рынком? Или же это нечто, что еще не затронуто рынком и остается раз и навсегда?» – спрашивает Корина Кадуф. Она не отваживается произнести слово «призвание». Никто не отваживается. Может быть, потому, что именно в нем скрывается главная проблема – экзистенциальная пустота? «Мои трансцендентные антенны улавливают пустоту», – писал Томас Хюрлиман в одном из эссе.

«Нам необходимо распрощаться с желанием, чтобы искусство было спасением», – ставит точку Корина Кадуф. «Да, искусство не должно быть решением проблем. Оно должно ставить вопросы, а не решать их», – разносится по залу. «Решение» и «спасение» (Losung – Erlosung) – эти слова в немецком языке так соблазнительно близки и похожи. Как же хочется их перепутать! Нет, конечно, искусство не должно быть решением и решений не ищет. Для этого есть иные средства и точные науки. Но что делать со спасением?..

Последнее и главное событие золотурнских литературных дней в этом году – чтение Урса Видмера из «Жизни гнома». Гном, подаренный в детстве маленькому Ути, сопровождает его всю жизнь и наблюдает ее со своей «гномовской» перспективы. Урс Видмер, как всегда, легок, элегантен и приятен.

– Живет ли Ваш гном в Андорре?

– Нет. Я не задумывал роман как сатиру на Швейцарию, в нем нет никакой иронии и никакого подтекста. Гномы – это просто гномы. Нельзя забывать, что они порой чувствуют сильнее и ярче, чем мы. И за ними очень сложно угнаться.

Урс Видмер произносит это с блестящими глазами, серьезным, убежденным тоном профессионала-ловца гномов. Эта убежденность заражает зал и погружает его в задумчивую меланхолию. На этой ноте и заканчиваются золотурнские литературные дни.

Насколько же релевантна эта реальность?..

Один день с Герхардом Майером (9 мая 2006 года)

Когда мы выскочили из такси, поезд уже успел подойти, и рядом с кондуктором на перроне, под проливным дождем, стоял маленький согнутый старичок в берете. «Господин Майер, мы опоздали на поезд, поэтому нам пришлось взять такси. Мы боялись, что Вы, не увидев нас, уйдете». «Что бы я сделал, если бы Вас не оказалось? Думаю, что остался бы ждать следующего поезда».

Дождь не прекращался, и мы вместе отправились к дому № 17 по аллее Герхарда Майера. «Знаете, в начале весны, когда все в природе находится в каком-то крайнем беспокойстве, что-то назревает, что-то пытается прорваться наружу, я тоже крайне беспокоен. И только когда, наконец, прорезаются почки, я успокаиваюсь. Посмотрите на горы перед Вами. Жаль, что сегодня нет солнца, а то Вы смогли бы увидеть, как играют тени, абсолютно по-провансальски. В такие дни я совершенно как ребенок, выхожу и погружаюсь в ландшафт. Я растворяюсь в свете и забываю о времени. Или оно обо мне». Он весело смеется. «Видите тот дом? Это дом моего деверя, о котором говорит Бауэер, – том самом, который не терпел в своем саду высоких вишень. Мы очень его уважали. А как Вам мой дом? Ну разве это не дом поэта, с усыпанной галькой дорожкой и цветущей глицинией?» Он опять звонко смеется. «Здесь мы прожили с Дорли 60 лет». С этими словами он вводит нас в дом. Стол накрыт к чаю на троих. Дверь из столовой ведет в спальню. «Осмотритесь, пока я приготовлю чай. Там, на той кровати, умерла Дорли». И после небольшой паузы: «Я буду поить Вас чаем с лимонным кексом. А потом, когда наступит глубокая ночь, мы будет пить вино, есть свежеиспеченный хлеб с сыром, и говорить о высоком».

В комнате совсем немного книг: в основном те, которые накапливаются с годами сами собой: Гете, Шиллер… Они не достаточно важны, чтобы попасть в мастерскую, но достаточно солидны для гостиной. В незаметном углу висит маленькая старинная миниатюра Бородинского поля. В глаза бросается небольшой, но очень выразительный портрет. В первый момент кажется, что это Толстой, но это отец Дорли. Зато в спальне висит большой портер самого Толстого. «С Толстым я познакомился еще в школе. Мы тогда изучали его рассказ „Много ли человеку земли нужно“. Я помню, какое впечатление он произвел на меня. Вот это действительно литература. Затем мне понадобилось 30 лет, чтобы вновь взять этого писателя в руки. Я испытывал такой пиетет, что все эти годы страшно боялся подступиться к „Войне и миру“. Почти столько же лет мне понадобилось, чтобы открыть Марселя Пруста. Я около 20 лет не занимался литературой…

Я вообще очень люблю паузы в жизни. Они многое восстанавливают… Два раза я был в Ясной поляне. И мне страшно хотелось упасть на колени и поцеловать эту землю, но я постеснялся. Там было столько туристов. Хотя Толстой был совсем непростой человек, тяжелый, слишком страстный».

– А что Вы думаете о Пастернаке?

– Его «Доктор Живаго», особенно вся история с Ларой, ее прощание с умершим – это чудесно. Думаю, настоящую литературу можно определить двумя критериями: она должна рождаться из необходимости и быть интенсивной. Да, и конечно, в ней должно быть горение. Наверно, это не лучшее произведение Пастернака, но он писал его из необходимости, и в нем чувствуется огромная сила и интенсивность.

– А что Вы думаете о швейцарских писателях?

– О, вообще швейцарцы – они всегда немного «не туда». Взять, к примеру, Роберта Вальзера. Я очень люблю «Якоба фон Гунтена», а из «Помощника» я прочел только 20 страниц и оставил. Не смог. Этот роман про меня. А вот Фриш мне кажется совершенно переоцененным писателем и довольно поверхностным. Дюрренматт – другое дело, особенно «Визит старой дамы». Это мастер. Вообще больше всего я люблю книги, в которых ничего не происходит. Очень люблю Штифтера, его «Бабье лето». Но я, конечно, субъективен. Например, я совершенно не понимаю Гете. Мне всегда хвалили его «Избирательное сродство». Я прочел 15 страниц и бросил. Не мое. Да, как и Томаса Манна. А вот мой «друг» Райх-Раницки[2] их очень любит (звонкий смех). Да, и сам он что-то вроде Блохера[3] от литературы: сесть, встать, хорошо, плохо. Все структурировано и четко. А еще я очень не люблю всякого академизма. Оно убивает творчество. Многие по-настоящему великие люди были недоучками.

– А как же, например, Адольф Мушг? Ведь он, будучи писателем, долгое время преподавал в Цюрихском университете.

– (смущенная усмешка) Вообще-то я не очень люблю говорить о коллегах. Знаете, я думаю, творчество состоит не только из продуманных и хорошо выписанных конструкций. В нем должна присутствовать благодать, что-то детское, бессознательное… А еще очень важна музыка. Это отдельный, совершенно особенный мир.

«А теперь я покажу Вам свою мастерскую», – произносит Майер после часового разговора, когда мы уже успели завоевать его доверие, и он готов впустить нас в свое интимное пространство. Там, в мастерской, собрано то, что ему действительно близко: маликовское многотомное собрание сочинений Толстого на немецком, несколько вариантов изданий Роберта Вальзера, Клод Симон и немецкие романтики. Там же стоит «Доктор Живаго» и книги о Петрарке, как и книги его друзей – Курта Марти[4] и Петера Бикселя[5]. Герхард Майер с гордостью открывает шкаф, в котором видны многочисленные диски Шостаковича, Шуберта, Рахманинова, Арво Пярта. «Хотите, я поставлю для Вас Шопена в своем любимом исполнении? Так мало кто действительно умеет его играть».

Когда мы возвращаемся в гостиную, на дворе уже стоит ночь. «Я хочу прочесть Вам кое-что из книги проповедника Соломона, из его „Экклезиаста“. Вы позволите? Я всегда читаю только лютеровский перевод. Библия для меня не просто духовная книга, но и величайшая поэзия. Впрочем, разве можно разделить искусство и духовность? Потребность в том и другом глубоко заложена в человеке».

Капли дождя за окном, горьковатый вкус вина с хрустящим хлебом и сыром, неяркий свет лампы и слегка потрескивающий старческий голос, произносящий слова Экклезиаста о суете сует и томлении духа, – все это в необыкновенной гармонии сплетается между собой в неразличимый узел. И уже перестаешь понимать, хрустит ли во рту хлеб или слова Экклезиаста, и что стучит за окном: дождь или соната Шопена. И эта горечь во рту – от вина ли или от того, что все суета сует и томленье духа… «Я больше доверяю тем, кто заикается, чем тем, кто говорит без запинок», – произносит Герхард Майер.

На прощанье он рассказывает нам смешную историю о том, как на почте, заполняя квитанцию, он написал свой адрес – аллея Герхарда Майера, 17, и кассир с удивлением спросила, не он ли этот самый Герхард Майер. «Да, знаете, аллею назвали так из сочувствия ко мне, чтобы я даже в глубокой старости всегда мог найти дорогу домой».

Мы уходим в темноту и дождь, а за нами в полосе света остается 89-летний человек, который любит, как ребенок, растворяться в ландшафте и забывать о времени. А время забывает о нем. Ибо все суета сует и томленье духа…

Герхард Майер

Цветут ли гранатовые деревья?[6]

«1 декабря 1987 года, после долгого изучения резных фигур на портале кафедрального собора в Сплите: Иоанна на Тайной Вечери, с грустью опустившего главу на плечо Иисуса и – один из вариантов – ищущего утешения в рукаве учителя, – путешественник спустился на залитую солнцем набережную, где увидел старого чистильщика обуви, который, уже давно без работы, чистил свои собственные ботинки».

Так начинается одно из эпических повествований в разросшемся сборнике Петера Хандке «Снова для Фукидида». Его гранки в один прекрасный день появились в Силс-Мария[7], где мы с тобой гостили в доме Ницше, рядом с его кабинетом и столовой, отделенные от нее лишь дощатой перегородкой. Дух великого странника, казалось, все еще царит в этих стенах, он проникал даже сквозь гранки, и прежде всего ночью, так как днем мы возили их с собой, иногда до самого Бержеля, в Солио, где было палаццо Салис с так называемым историческим садом позади него, с первого взгляда напоминающим райский сад, отзвук эдема. Именно туда направился Райнер Мария Рильке вслед за розами, там он вдыхал их аромат, читал, писал письма и предавался элегиям, начатым в Дуино, которые он собирался завершить в Солио. Там, Дорли, мы устраивались с тобой под одной из двух секвой в окружении живокости, роз, флоксов, отцветших пионов и жалких яблоневых, грушевых и вишневых деревьев. Низкая изгородь пыталась удерживать розы и флоксы рядом с деревьями, а издали в сад заглядывали горы.