Страница:

Так Тилак знал ведический санскрит, слыша еще до своего рождения распевание гимнов брахманами, и мог с самого раннего детства упрочить свое восприятие сути текстов. Это было и остается недоступным для любого представителя иной языково-национальной принадлежности, который не может вот так, «изнутри», знать ведический санскрит и неизбежно связан со словарным толкованием слов. Воспринимая из суждений членов семьи и представителей храмовых и домашних жрецов донесенное из глубочайшей древности понимание условного содержания обращений к богам, Тилак направил свои усилия на выявление тех реалий, которые могли породить именно свойственную древним риши суть просьб и молений или даже просто описаний, носящих характер аллегорий или метафор. Примеров таких неясных строк гимнов можно привести множество.

Невозможно даже перечислить или описать все обилие требующих точной расшифровки строк Ригведы, а поэтому так высоко ценен труд Тилака, разъяснившего основную суть этого памятника – отражение в гимнах природы Арктики вплоть до высоких северных широт.

Многие исследователи Вед сходятся во мнении, что Ригведа содержит указания на океан, на его глубины, на порождаемые им тучи, т.е. на тот факт, что эти указания должны быть намного древнее времени ее фиксации в индийской письменности. Но всегда оставался безответным вопрос – а намного ли древнее, на сколько веков – или тысячелетий?

Остановимся на некоторых указаниях Тилака. Так, в главе «Ночь богов» он подчеркивает, что риши «достигли в те давние времена высокого уровня знаний в области практической астрономии» и вошедшие в Ригведу их сведения достоверны. Далее мы узнаем, что в силу свойств Северного полюса люди видят вращение небосвода над головой как вращение колеса на оси: в мандале X, в гимне 89, говорится, что бог Индра «удерживает своей силой небо и землю, как два колеса повозки удерживаются осью», т.е. речь идет о той картине, которую можно наблюдать только на полюсе. Точка полюса именуется в гимнах горой Меру, и все описания движения небесных светил четко сводятся к периодам их вращения вокруг Меру: полгода длится день богов и полгода длится их ночь. Это указание говорит о том, что в течение многих веков сохранялись в традициях брахманов Индии взгляды и утверждения ведических риши.

Тилак четко проследил и суть мифов о боге Индре, пояснив, что западные ученые неверно связывали его действия только с дождями или грозами. Этому богу в Ригведе приписываются гораздо более существенные функции – он убивает змеедемона мрака и холода, освобождая из плена долгих («вечных») ночей похищенное им солнце, и вместе с тем дает возможность водам сбросить оковы льда и снова вольно течь по земле. Эти образы показывают суть процессов, протекающих в природе севера и особенно важны в этом аспекте те гимны, в которых описываются жертвоприношения Индре как победителю мрака – подробнейшее описание всех ритуальных действий, посвященных возврату солнца на небо после «вечной ночи», содержат многие строфы гимнов. Чрезвычайно ценным является, например, описание той службы («саттры»), которую проводили жрецы ради одоления силы «вечной» ночи («ратра»), длящейся сто («шата») суток. Эта служба именуется в Ригведе «шата-ратри», и именно расшифровка Тилака дает возможность определить место ее проведения. Почему жертвоприношения богу Индре должны были длиться сто суток, т.е. три с лишним месяца, в течение которых его умоляли победить силы мрака и освободить солнце? Тилак ссылается на пояснения, содержащиеся в «Брахманах» (в частности, в «Айтарея-Брахмане»), открывающие суть гимнов «шата-ратри» и содержащие указания на Ригведу, что более длительных ночных служб быть не могло [155, с. 227—234], а Индра называется «хозяином ста возлияний», т.е. стократного принесения ему в жертву пьянящего напитка сомы, подкрепляющего его силы.

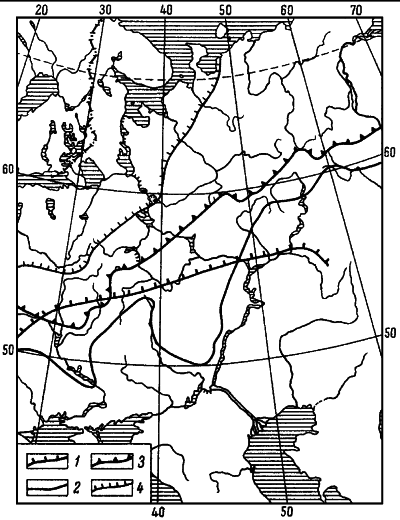

Здесь можно попытаться локализовать место проведения этих «саттр ста ночей». Обратимся к точному документу, к «Таблицам солнца для города Мурманска» [153], где обнаружим, что на его широте, т.е. на 69°, «вечная» ночь длится 40 суток. Вспомним, что на Северном полюсе она измеряется 178 сутками, а значит, разница с Мурманском составляет 136 суток. От полюса до Мурманска залегает пространство в 21°, на которое приходится указанная разница в долготе ночи. Разделив 136 на 21, увидим, что на 1° приходится 6,5 суток сокращения ночного мрака. Поскольку саттры длились по 100 ночей, т.е. на 60 суток дольше, чем в Мурманске, то, разделив 60 на 6,5, мы определим, что отдаленность этих саттр от Мурманска равна 9,2° – а значит, они могли иметь место на 78,2°, т.е. в очень высоких северных широтах.

Этот простой подсчет указывает на правильность соотнесения данных Ригведы с Арктикой, что подтверждается и древними данными, приведенными Тилаком.

Описание в мифах «вечных» ночей и дней привлекает не меньшее внимание, чем указания и на ряд других поражающих читателя явлений.

Тилак в своей книге уделяет главное внимание доказательствам того, что древние арьи знали все явления и признаки, характеризующие точное их знакомство с особенностями арктической природы. Не повторяя того, что уже сказано выше (и будет уточнено ниже), обратим наше внимание на поразительное совпадение ряда мифов, преданий и сказочных описаний, встречающихся во многих разделах ведической литературы и великой эпико-исторической поэмы «Махабхараты». Сюжеты и красочные описания, включаемые в такие разделы священно-ритуального писания и мирские сказания ориентируют читателя на согласие с тем, что во время создания Ригведы индийские авторы обладали вполне приемлемым уровнем знаний о метеорологических и астрономических характеристиках Северного полюса и более того: «Указания на сверкание горы (горы Меру, принимаемой за Северный полюс. – Н. Г.) особо интересны, поскольку это, видимо, может быть описанием северного сияния» [155, с. 101].

С утверждением Тилака, что зрелище северного сияния доступно только людям области Полярного круга, соглашаются все исследователи Арктики и жители приполярных земель, а дальше на юг, вплоть до южной границы Русского Севера, свет этих арктических сияний превращается в так называемые белые ночи, о свете которых Пушкин писал: «Когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады».

Остановимся на нескольких описаниях небесных явлений, встречающихся в индийской литературе. Одни из них явно рисуют игру красок на полярном небе в месяцы северной ночи, длящейся вокруг полюса по 6 месяцев, а в других мы видим как бы передачу тех образов, которые возникали в фантастическом восприятии человека, потрясенного непонятной грандиозной «битвой красок» на черном ночном небе.

Примером первого положения может послужить содержащееся в «Махабхарате» (в книге «Лесная») описание горы Меру, т.е. точки, единогласно признаваемой местом Северного полюса. На эту гору пришел Арджуна, один из главных героев эпоса, и говорит, что «на Меру Солнце и Луна ходят кругами слева направо, и это же совершают все звезды... Гора своим сверканием настолько превосходит мрак ночи, что ночь бывает трудно отличить ото дня». Если тот, кто знакомится с Махабхаратой, вспомнит, что речь в ней идет о полугодовой непрерывной ночи на Меру, то ему станет ясно, что это загадочное сверкание горы может означать только блеск северного сияния, которого, естественно, в течение шестимесячного дня в точке полюса не бывает, а значит, Арджуна в своем рассказе передает то знакомство с этим небесным явлением, которое было близко известно его отдаленнейшим предкам и жило в их памяти в точных и ярких описаниях. А, поскольку династический род Арджуны выходил по генеалогическим подсчетам специалистов по гороскопам к древнейшим корням арьев-воинов и завоевателей, то, по всей очевидности, в его роду, относящемся к наиболее старинной династии Бхаратов, сохранялась живейшая память о природных условиях, знакомых им по реальным событиям жизни в глубочайшей древности. И эти условия, и эти события нашли себе прочное место в народной памяти всех арьев, закрепляясь в ней постепенно от поколения к поколению, начиная с периода их жизни в приарктических условиях и принимая постепенно форму мифических сказаний, которыми так богата Ригведа. Следует особо подчеркнуть, что мифы Ригведы сберегали брахманы – богослужители и учителя, а мифические и мифообразные сказания сберегал в своей коллективной памяти народ, и в этих богатых разветвленных образах мифы и вошли в неизмеримо обширный объем «Махабхараты». Этим и объясняется почти дословно точное описание сияния горы Меру, содержащееся в Ригведе, с волшебным ее сверканием в ночном мраке, которое так поразило Арджуну, героя-царевича «Махабхараты». Такая ночная игра световых вспышек в глубине черного неба (повторим – неба полугодовой непрерывной ночи) могла представлять собой только картину северного сияния, которое нигде на земле не может быть наблюдаемо и так точно описываемо, как в приводимых отрывках из памятников индийской литературы, а также для сравнения с ними и из описаний европейцев, видевших это явление (о чем ниже).

Остановимся на передаче впечатлений, производимых ярким напряжением в смене красок северного сияния, что могло породить – и порождало – в восприятии зрителя возможные аналогии со знакомыми ему картинами и делами земной жизни. Так, в книге 1 й «Махабхараты» (с. 81) мы встречаем такой рассказ: «Затем вблизи Солнечного океана разыгралась великая битва, ужаснейшая из всех, между богами и асурами. Большие острые дротики, пики с хорошо отточенными концами и другие различные орудия посыпались тысячами. Разрубленные диском, покалеченные мечами, копьями и дубинами асуры тогда, обильно истекая кровью, падали на землю. Срезанные острыми копьями в страшной битве непрерывно падали головы, украшенные сетками из горящего золота. Словно ярко-красные вершины гор, лежали убитые асуры с телами, обагренными кровью... И тогда... явился с небес сверкающий великим блеском диск Сударшана... он был подобен огню, ужасен и неотразим... Блистая подобно разрушительному огню... то пылая, как огонь, он слизывал толпы асуров... А могучие асуры, с твердыми сердцами, забравшись на небеса, постоянно беспокоили оттуда толпу богов тысячами скал, напоминая собою тучи, разливающиеся дождем... Терзаемые богами могучие асуры... ушли в землю и океан солнечных вод».

В другом месте поэмы мы встречаем не менее яркое описание разгоревшегося в небе сияния («Мах.» кн. 1, с. 96. Сев. сияние).

«(Боги) решительные, они облачились в различные дорогие панцыри, сделанные из золота... они держали множество разнообразных мечей... и все это испускало искры огня и дым... И украшенные дивными украшениями, блистая сверкающим оружием, те сонмы богов стояли там... и то поле брани казалось расплавившимся в небесном своде».

В этом же великом эпосе мы встречаем и описание полярного сияния как форму воплощения бога арьев, чаще всего встречающегося под своим главным именем Вишну. Этот рассказ выглядит как повествование человека, восхищенного таким зрелищем, но не простого человека, а великого мудреца, «владычного риши», который отправился на Шветадвипу (на «Белую землю»), чтобы почтить великого бога лучшими словами в том месте, где «весь мир пребывает». И вот Вишну-Нараяна явился на его призыв «зримый во вселенском образе»: «Как бы подобно месяцу духовно чистый и вместе с тем как бы вполне от месяца отличный, и как бы огнецветный, и как бы мысленно мелькнувшее звезды сиянье; как бы (радуга) крыла попугая и как бы хрусталя искристость, как бы иссиня-черный мазок и как бы золота груды, то цвета ветки коралла, то как бы белый отблеск, здесь злато-цветный, там подобный бериллу, как бы синева сапфира, местами – подобный смарагду...»

Можно продолжить примеры подобных описаний и рассказов о впечатлениях, порождаемых грандиозным зрелищем полярных сияний, но важно не их изобилие, а их точность, которую не могли бы породить пересказы чужих повествований, услышанных, возможно, тоже в чьих-то пересказах. Приведенные здесь примеры говорят о прочности памяти, сохранявшей знания и впечатления, полученные некогда предками арьев, т.е. теми их давними прародителями, в областях, где видели и знали северное сияние и глубоко понимали и описали обстановку и условия жизни в арктических областях.

Евгений Елачич (см. Приложение III), русский исследователь Севера, написал в 1911 г., вскоре после первой публикации книги Тилака (1903 г.): «Новые исследования индийского ученого Тилака и ряда других филологов сыграли и сыграют в будущем громадную роль для разрешения вопроса о родине человечества».

Этому вопросу посвящен капитальный труд большого ученого У. Уоррена, работавшего в 1860—1870 х гг. в Америке, в Бостонском университете (169). Но до того, как мы познакомим читателя с его книгой, скажем все же, что описания северных сияний производили и производят столь же неотразимое впечатление на всех, кому довелось и доводится их видеть, причем некоторые описания почти дословно близки словам древних арьев об этом зрелище. Так, норвежский полярник Фритьоф Нансен писал: «Но вот северное сияние покрывает своим серебристым светом все небо; вскоре серебристый оттенок сменяется желтым, зеленым и красным цветом. Сияние, непрестанно меняясь, не зная покоя, то разливается широкой полосой, то снова стягивается лишь затем, чтобы снова разлиться по небу несколькими отдельными расходящимися полосами ослепительно белого цвета. И все окружено волнующимися сверкающими лучами... (Сиянье) появляется в виде огненных языков... извивалось наподобие огненного змия через все небо...»

И в завершение взглянем на слова того, чей род издревле существует на Двинской земле и кто с рождения наблюдает эту картину сияний, – известнейшего русского писателя Бориса Шергина: «В замороз к полночи начнет в синем бархате небесным пояском серебряным продергивать с запада до востока, а с севера заподымается как бы утренняя заря. И вдруг все погаснет. Опять из-за моря протянутся пальцы долги без меры и заходят по небу. Да заря займется ужасная, как бы пожарная. И опять все потухнет, и звезды видать. Сиянье же обновится. Временем встанет как стена, по сторонам столбы, и столбы начнут падать, а стена поклонится. А то будто голубая река протечет, постоит да свернется, как свисток» (Шергин Б. Океан – море русское. М.: Молодая гвардия, 1961, с. 25—26).

ЗНАК КОНЯ В ИСТОРИИ

Взвихренной конницей рвется

К новому берегу мир.

С. Есенин

Попытавшись выше предположительно определить схему продвижения индоязычных арьев с земель их проживания в доледниковый период и путей их перехода к Черному морю в долгие века, наступившие после начала их приледниковой жизни, остановимся на том, как складывались в это время семейные структуры и соответственно их быт. В силу отсутствия археологических свидетельств нам следует обратиться к книге «От Волги до Ганга» и познакомиться со взглядом ее автора, обращенном в глубину этого периода, и всегда помнить при этом, что Р. Санкритьяяна посвятил свою научную деятельность изучению всех данных, сохранившихся в традициях, обычаях, языке, эпосе и памяти народа, и особенно тех групп населения Индии, которые доныне возводят свое происхождение к мифам о приходе арьев с северо-запада и об их путях на Индию с земель Восточной Европы. Обращаясь именно к мифам и эпическим преданиям, автор сделал попытку обрисовать жизнь арийских предков в тех местах, которые он обобщенно назвал Волгой и связал их с периодом главенства матерей в родовых группах.

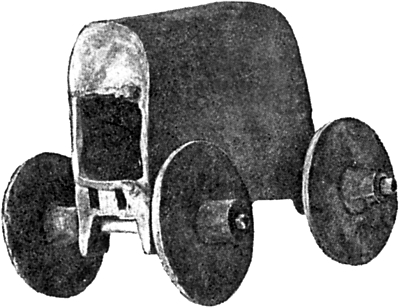

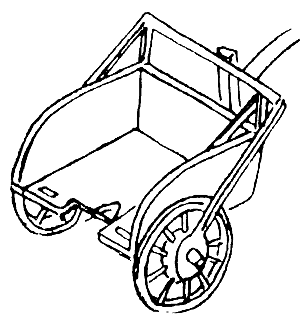

Мы видим в этой книге описание жизни в тот период, пока еще не развилось скотоводство и, главное, еще не одомашнили лошадь. Археолог Е. Кузьмина в своей книге [104] посвящает отдельный раздел вопросу о роли коня и колесницы в истории индоиранцев, указывая, что в начале II тыс. до н.э. индоарийские имена, а также термины, касающиеся колесниц, встречаются в надписях стран Передней Азии, и подчеркивает, что «именно митаннийские арии способствовали распространению навыков тренинга и запряжки коней в колесницы... и описание отрядов колесничих» (с. 179). В этой книге говорится о разных взглядах ученых на вопрос о начале одомашнивания лошади, но большинство сходится в том, что главным ареалом этого процесса была Восточная Европа «от Днепра до Урала». Этот итоговый взгляд многих исследователей приводит нас к выводу, что этот процесс был неотделим от скотоводческой практики кочевых индоязычных арьев, продвигавшихся к югу и далее к Индии путем завоевательных операций и захвата чужих земель и богатств, так точно определенных в вышеприведенной цитате из книги индийского историка Д. Косамби. Е. Кузьмина указывает, что даты начала строения колесниц расходятся у разных исследователей в пределах колебания от VI—V тыс. до II тыс. до н.э. В силу этой неопределенности мы можем лишь предположить, что описываемые (а точнее – реконструированные) Р. Санкритьяяной картины жизни индоязычных арьев должны относиться к многотысячелетнему периоду их доледниковой жизни, а затем и к началу их пребывания на Русском Севере в приледниковых землях и их дальнейшему существованию уже на Волге. Выше мы подчеркивали, что Санкритьяяна, вероятно, ошибался, относя описываемые им эпизоды жизни предков арьев к VI тыс. до н.э., и они, по-видимому, должны быть соотносимы с началом их продвижения с севера в сторону Волги. Судя по «нащупываемым» учеными датировкам начала коневодства в форме, единогласно приписываемой индоязычным арьям, оно, возможно, зародилось в северных районах ареала «от Днепра до Урала» и стало одним из заметных различий между хозяйственно-культурными типами развивающихся славян и арьев, т.е. между земледелием и кочевым (или полукочевым) скотоводством.

Невольно напрашивается вывод, звучащий условно, но связанный с новым этапом в жизни индоарьев – с переходом роли главы рода из женских рук в мужские, – «конь определил становление патриархата».

В разделе книги, озаглавленной «Арии – путь на юг» [104], который посвящен данным о конях и колесницах, нет ни одного указания на связь коневодства именно с индоязычными арьями и сообщается в основном, что: «Вопрос о происхождении конных колесниц в Передней Азии или в Волго-Уралье остается открытым. Хронологический приоритет пока за степями» (с. 178), но нет точной привязки этих фактов к какому-либо племени, и читатель может лишь по таким словам предполагать, что этим племенем могли быть индоязычные арьи. И дальше сказано, что нет данных для сравнительного сопоставления находимых в степи фрагментов колесниц, но приводится важное для нас указание на то, что обнаруживаемые в Передней Азии «многочисленные упоминания колесниц и коней... связаны прежде всего с индоарьями, приход которых в Митании относят к XVI—XV вв. до н.э. ...Заслуга индоариев в Митании... в том, что они привели высокородных лошадей, выведенных для колесничной запряжки и научили их лечить, тренировать и запрягать в колесницы» [88, с. 41—45; 104,с. 179]. Эти данные, приводимые в ряде работ археологов и историков, служат главным подтверждением того, что именно в среде индоязычных арьев, продвигавшихся с севера вдоль приуральских земель Восточной Европы, началось и достигло высокого развития коневодство и соответственно ремесло построения колесниц.

Обратившись к материалам «Махабхараты», мы обнаружим множество указаний на то, что воины арьи всегда обращались к услугам состоявших у них на службе колесничих, игравших роль не только погонщиков и направителей упряжных коней, но выступавших в роли специалистов, как наблюдавших за строением колесниц, так и проводивших потребный в бою ремонт. Все эти многочисленные данные подтверждают давние знания индоязычных арьев в области развития конно-колесничного дела, а значит, и возникновение этих знаний следует относить к векам, протекавшим задолго до того, как это дело стало известно в Закавказье, т.е. задолго до указываемого учеными XVI в. до н.э.

У историков нет данных, позволяющих определить время начала развития сельского хозяйства в среде предков индоевропейцев (и, в частности, славян) и соответственное начало развития у индоязычных арьев занятий кочевым или полукочевым скотоводством, с которым было связано их стремление к одомашниванию лошади и к прославившему их коневодству и колесничному делу. Но постоянно встречающееся у всех исследователей подчеркивание их неотъемлемой связи с этими занятиями, с этим их культурно-хозяйственным обликом служат хотя и косвенными, но всегда взаимно точно совпадающими указаниями ученых на тот многотысячелетний путь развития, который их племена прошли именно в лесостепных, а впоследствии и в степных зонах Восточной Европы, откуда и началось их продвижение и в Переднюю, и в Среднюю Азию и пролегло главное направление к Индии через северные области Афганистана.

Здесь еще раз можно высказать наше давнее предположение, что арьи достигли Индии не во II тыс. до н.э., как обычно пишут, но гораздо раньше. И об этом можно судить хотя бы по тому факту, что в захоронениях знатных людей в странах Передней Азии обнаружены останки не только одомашненных лошадей, но и части упряжи и фрагменты колесниц, датируемые IV—III тыс. до н.э. [88]. Эти находки сопоставимы с теми, что в более значительном количестве находимы археологами в областях южнорусских и днепро-донецких степей и, следовательно, соотносимы со скотоводами-арьями, развивавшими коневодство задолго до этих веков, а точнее – тысячелетий. И нельзя исключать из истории формирования и развития двух обширных культур – ямной и срубной – тех областей между северной частью русла Волги и Уралом, которые и были ареалом сложения в IV тыс. древнеямной культуры. В этом процессе, несомненно, не могли не принимать участия индоарьи наравне с другими формировавшимися здесь родо-племенными, а затем и племенными общинами индоевропейцев, положивших начало сложению населения Восточной Европы, т.е. главной массой протославян. Отсюда шло дальнейшее их продвижение к югу, и здесь, к западу от Урала, стала складываться задолго до этого их коневодческая культура, достигшая и южнорусских степей. Недостаточное развитие хода археологических работ здесь, в районах приуральской тайги, заставляет надеяться на новые открытия, которые смогут подтвердить эти предположения о путях древних арьев в Причерноморью, где их давнее и длительное присутствие, бесспорно, доказано работами лингвистов и, главное, недавно опубликованной книгой академика О.Н. Трубачева [167]. Специалисты по истории коневодства указывают, что оно развилось у племен Причерноморья уже к IV—III тыс. до н.э., что снова наводит на мысль о приходе арьев в Индию задолго до II тыс., как принять считать.

Необходимо указать на то, что во всех частях Ригведы многие боги описываются как связанные с лошадями или управляющие ими. Так, божества утреннего света Ашвины носят даже имя, означающее «владеющие конями», бог солнца Сурья летит по небу в золотой колеснице, которую несут семь коней, Маруты-ветры тоже, как и главный бог ветра, Ваю, проносятся на конях, и т.п. Такие свидетельства нельзя не учитывать, говоря о коневодстве в среде индоязычных арьев.

В науке остается открытым вопрос о первом знакомстве с конем, о времени даже не первых попыток одомашнивания коня, а о самых первых днях возникновения в сознании людей восприятия некой значимости этого животного. Археологи считают, что до VII тыс. до н.э. человек не знал коня, не освоил возможности его приручения и использования, и начали люди широко применять коня как жертвенное животное, что прослеживается и в данных о развитии срубной культуры в IV тыс. до н.э. Но только ли роль промыслового охотничьего животного отводилась коню до указанных дат? Следует вспомнить о находке русскими археологами стоянки на Сунгире, датируемой 25—30 тыс. до н.э. Выше уже говорилось об обнаружении останков Хомо сунгирикус, этого представителя нордической расы, бывшего членом большой группы людей (семейно-родовой или уже родовой общины?), довольно долго живших на этой стоянке. Здесь мы остановимся на том, что там же было обнаружено и захоронение двух подростков – мальчика и девочки, и в числе множества изделий из бивней мамонта – колец, обручей, бус и прямых метательных копий (до сих пор не выяснен метод выпрямления этих длинных изогнутых бивней) – увидали на груди мальчика подвеску, изображавшую коня. Нет ответа на вопрос – что она могла обозначать? Ведь если коня убивали только для еды, как и других промысловых животных, то почему он изображен в форме амулета или оберега? Не говорит ли этот факт о том, что это животное воспринималось как связанное с каким-то культом? Догадки могут быть различными, но все они сводятся к тому, что на коня не просто охотились, но, видимо, знание о нем носило некую особую форму, и его выделяли из всего состава местной фауны. Это наводит на мысль о возможной древнейшей связи его с представлениями о культе солнца, так ярко отраженном в Ригведе.