Впрочем, великая сила такого автора, как Нина Александровна, проявлялась не только в умении побуждать читателя к активному размышлению, не только в замечательной способности излагать самые сложные вопросы кристально ясным языком, но еще и в удивительной образности и поэтичности самой мысли об искусстве. В доказательство хочется привести цитату из «Краткой истории искусств» (я ее не выбирала, книга случайно открылась на этом месте): «Крылатая Ника Самофракийская – воплощение радостного пафоса, утро эллинистического мира, она была создана в конце IV столетия до н. э. Когда-то она стояла, трубя в рог, на утесе на берегу моря, открытая ветру и брызгам морской пены. Сейчас она встречает посетителей Лувра на площадке широкой лестницы. Обезглавленная, без рук, с поломанными крыльями, она и здесь царит над окружающим пространством и, кажется, наполняет его шумом прибоя и ветра, сверканием солнца, синевой неба»[14].

Вот такое живое чувство поэтической прелести произведения, наверное, является лучшим способом научить всех и каждого видеть, понимать и любить искусство.

С.П. Батракова

Многозначность художественного образа

К проблеме интерпретации[15]

I

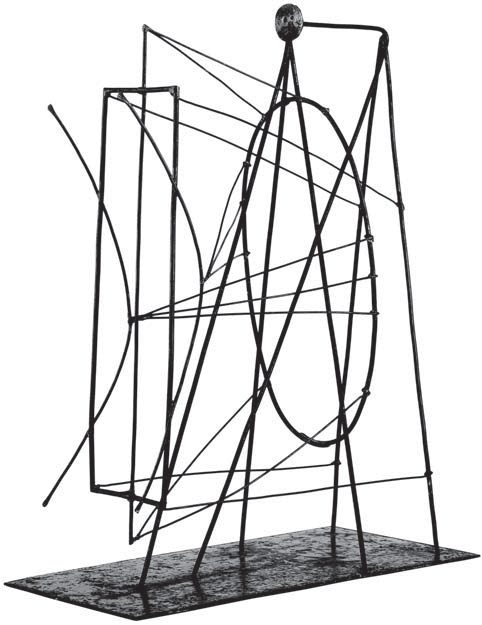

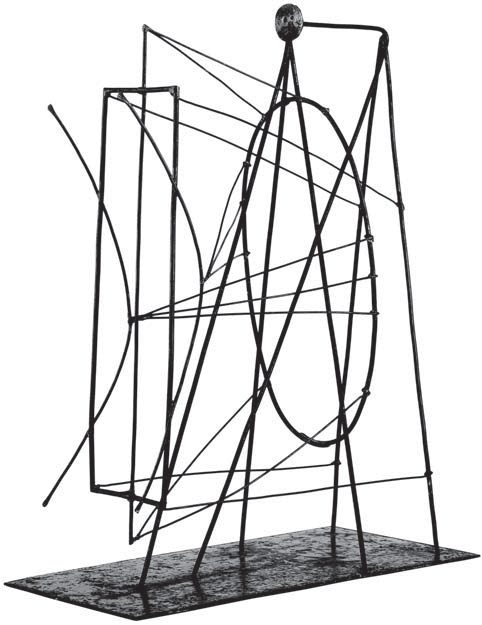

Пабло Пикассо. Фигура. 1928

Пабло Пикассо. Фигура. 1928

Действительно ли существуют вечные, непреходящие ценности искусства, сохраняющие свою силу во все времена? В этом трудно сомневаться – имена «классиков» тому порукой. Однако сомнения высказывались не только в приступах погромных революционных страстей, не только бунтарями-футуристами или представителями «контркультуры». Задолго до них утонченные писатели XIX века братья Гонкуры, вовсе не расположенные ничего уничтожать и крушить, позволили себе усомниться: возможно ли что-то неизменное в этом изменчивом и превратном мире? В дневнике Гонкуров от 10 ноября 1862 года читаем:

«После долгих размышлений я прихожу к убеждению, что в литературе не существует вечно прекрасного, иначе говоря – абсолютных шедевров <…>. Профессора и академики уверяют, будто существуют произведения и авторы, над которыми не властно ни время, ни изменения вкуса, ни обновление духа, чувств, интеллекта, происходящее в разные времена у разных народов. Они говорят так, ибо нужно же им хоть на что-нибудь опереться, спасти хоть какой-нибудь Капитолий! <…> Если все в мире изменилось, если человечество пережило столь невероятные превращения, переменило религию, переделало заново свою мораль, – неужели же представления, вымыслы, сочетания слов, пленявшие мир в далекие времена его детства, должны пленять нас так же сильно, так же глубоко, как пленяли какое-нибудь пастушеское племя, поклонявшееся многим богам…»1

Мысль, характерная для позитивистских тенденций XIX века. Тут отголоски бунта против всяческих абсолютов, вотум недоверия «профессорам и академикам», отходная и классицизму с его культом Античности, и романтизму с его средневековыми грезами; тут слышится и голос Курбе, восклицающий: для искусства существует только настоящее! А – и голос нашего В.В. Стасова, восклицавшего нечто в этом же роде.

Прошло больше ста лет, человечество пережило дальнейшие превращения, куда более невероятные, но не потеряло восприимчивости к «абсолютным шедеврам» многовековой давности. Мысль Гонкуров не подтверждается ходом вещей. Она, впрочем, была бы логически неуязвима, если бы верна была ее исходная посылка, а именно: что однажды созданные произведения искусства остаются теми же и такими же, как в момент их создания. В самом деле, общество переживает ломку воззрений, социальные перевороты, коренные перемены образа жизни, перед ним встают неведомые прежде проблемы, а «шедевры» каменеют в своей изначальной данности, и человечество зачем-то перетаскивает этих идолов из одного столетия в другое.

Но предпосылка неверна: произведения искусства сами видоизменяются, получая приток новой жизни от восприятия их новыми поколениями. Исторический опыт бросает на них обратный свет.

В общей форме это относится не только к произведениям художественного творчества. Значение любого исторического события неоднократно переосмысливается, карта истории подправляется; переоцениваются и пересматриваются в свете нового опыта идеи, концепции, научные теории. Однако есть нечто очень специфическое в «бессмертии» художественных шедевров: они становятся резервуаром ценностей, не пустеющим по мере того, как из него черпают, – чем больше черпают, тем больше он наполняется. Этого не происходит при переоценке научных построений: там раньше или позже обнажается дно.

Загадочное свойство искусства – не убывать, заново возрождаться, иногда внезапно молодеть. Очевидно, черпающие из его источника одновременно и пополняют его, присоединяя свой духовный опыт к духовному опыту художника. Для чего, разумеется, нужно, чтобы произведение художника обладало силой притяжения, магнетизмом. Тогда оно становится накопителем духовной энергии поколений.

Эстетическое восприятие как соучастие

Обратная связь

Неизменная форма и текучее содержание

Что сберегает архивариус, реставратор, музейный работник – подлинные хранители культуры? Они сберегают «вещественную сторону» памятников искусства, то есть сами памятники в их форме, созданной раз и навсегда, остающейся и поныне такой же, какой вышла из рук художника (не считая, конечно, повреждений, нанесенных временем). Но она, эта неизменная форма, становится возбудителем новых переживаний, новых мыслей, носителем нового содержания. Неподвижная, кристаллизовавшаяся форма художественного произведения, коль скоро ее кто-то воспринимает, излучает подвижные смысловые волны. Содержание не заперто в форме, как в глухой клетке, оно развивается, оно-то и является динамическим началом, «вечно создающимся», вечно обновляющимся, хотя вызываемым к жизни все той же формой.

Вот такое живое чувство поэтической прелести произведения, наверное, является лучшим способом научить всех и каждого видеть, понимать и любить искусство.

С.П. Батракова

Многозначность художественного образа

К проблеме интерпретации[15]

I

Действительно ли существуют вечные, непреходящие ценности искусства, сохраняющие свою силу во все времена? В этом трудно сомневаться – имена «классиков» тому порукой. Однако сомнения высказывались не только в приступах погромных революционных страстей, не только бунтарями-футуристами или представителями «контркультуры». Задолго до них утонченные писатели XIX века братья Гонкуры, вовсе не расположенные ничего уничтожать и крушить, позволили себе усомниться: возможно ли что-то неизменное в этом изменчивом и превратном мире? В дневнике Гонкуров от 10 ноября 1862 года читаем:

«После долгих размышлений я прихожу к убеждению, что в литературе не существует вечно прекрасного, иначе говоря – абсолютных шедевров <…>. Профессора и академики уверяют, будто существуют произведения и авторы, над которыми не властно ни время, ни изменения вкуса, ни обновление духа, чувств, интеллекта, происходящее в разные времена у разных народов. Они говорят так, ибо нужно же им хоть на что-нибудь опереться, спасти хоть какой-нибудь Капитолий! <…> Если все в мире изменилось, если человечество пережило столь невероятные превращения, переменило религию, переделало заново свою мораль, – неужели же представления, вымыслы, сочетания слов, пленявшие мир в далекие времена его детства, должны пленять нас так же сильно, так же глубоко, как пленяли какое-нибудь пастушеское племя, поклонявшееся многим богам…»1

Мысль, характерная для позитивистских тенденций XIX века. Тут отголоски бунта против всяческих абсолютов, вотум недоверия «профессорам и академикам», отходная и классицизму с его культом Античности, и романтизму с его средневековыми грезами; тут слышится и голос Курбе, восклицающий: для искусства существует только настоящее! А – и голос нашего В.В. Стасова, восклицавшего нечто в этом же роде.

Прошло больше ста лет, человечество пережило дальнейшие превращения, куда более невероятные, но не потеряло восприимчивости к «абсолютным шедеврам» многовековой давности. Мысль Гонкуров не подтверждается ходом вещей. Она, впрочем, была бы логически неуязвима, если бы верна была ее исходная посылка, а именно: что однажды созданные произведения искусства остаются теми же и такими же, как в момент их создания. В самом деле, общество переживает ломку воззрений, социальные перевороты, коренные перемены образа жизни, перед ним встают неведомые прежде проблемы, а «шедевры» каменеют в своей изначальной данности, и человечество зачем-то перетаскивает этих идолов из одного столетия в другое.

Но предпосылка неверна: произведения искусства сами видоизменяются, получая приток новой жизни от восприятия их новыми поколениями. Исторический опыт бросает на них обратный свет.

В общей форме это относится не только к произведениям художественного творчества. Значение любого исторического события неоднократно переосмысливается, карта истории подправляется; переоцениваются и пересматриваются в свете нового опыта идеи, концепции, научные теории. Однако есть нечто очень специфическое в «бессмертии» художественных шедевров: они становятся резервуаром ценностей, не пустеющим по мере того, как из него черпают, – чем больше черпают, тем больше он наполняется. Этого не происходит при переоценке научных построений: там раньше или позже обнажается дно.

Загадочное свойство искусства – не убывать, заново возрождаться, иногда внезапно молодеть. Очевидно, черпающие из его источника одновременно и пополняют его, присоединяя свой духовный опыт к духовному опыту художника. Для чего, разумеется, нужно, чтобы произведение художника обладало силой притяжения, магнетизмом. Тогда оно становится накопителем духовной энергии поколений.

Эстетическое восприятие как соучастие

В том же 1862 году, к какому относится приведенная запись в дневнике Гонкуров, молодой украинский филолог А.А. Потебня в работе «Мысль и язык» поставил проблему апперцепции как эстетическую проблему. Он писал: «Искусство есть язык художника, и как посредством слова нельзя передать другому своей мысли, а можно только пробудить в нем его собственную, так нельзя ее сообщить и в произведении искусства; поэтому содержание этого последнего (когда оно окончено) развивается уже не в художнике, а в понимающих <…>. Сущность, сила такого произведения не в том, что разумел под ним автор, а в том, как оно действует на читателя или зрителя, следовательно, в неисчерпаемом возможном его содержании. Это содержание, проецируемое нами, то есть влагаемое в самое произведение, действительно условлено его внутреннею формою, но могло вовсе не входить в расчеты художника…»2

Потебня дает ключ к решению проблемы, которая Гонкурам представлялась тупиковой: произведения искусства, созданные в прошлом, продолжают действовать в настоящем, так как пробуждают в воспринимающих их собственные, принадлежащие настоящему, переживания и мысли. Если выразить идею Потебни в современных терминах, то речь у него идет о бесконечной потенциальной информации («неисчерпаемом содержании»), заложенной в художественном произведении, и об обратной связи между произведением и воспринимающими.

Мысль, что произведение искусства не есть что-то раз навсегда созданное, а «нечто постоянно создающееся», подразумевает всеобщий процесс сотворчества, соучастия. Не будь этого процесса, произведение искусства, даже и при первом его создании, оставалось бы исключительным достоянием автора. Ведь плоды искусства не могут «внедряться в практику» в том же смысле, как плоды науки и техники. Последними можно пользоваться и без приобщения к творческой мысли ученых и конструкторов. Чтобы вскипятить воду в электрическом чайнике, не обязательно иметь представление об устройстве чайника и вообще об электричестве – вода все равно закипит. Пользование искусством подобных осязаемых результатов не дает. Предполагается, что его результат – эстетическое переживание, а главная цель – «последействие» – духовное обогащение воспринимающего. Но и первое, не говоря уже о втором, не бывает простым автоматическим следствием встречи с произведением искусства, наподобие того, как нагревание воды является следствием включения вилки в розетку. Можно иметь в поле зрения живописное полотно, ровно ничего при этом не переживая и не воспринимая его как эстетический предмет. Причем это еще не значит, что картина плоха или что данный зритель не способен понимать живопись, а только то, что между ними не состоялся контакт. Для контакта нужен зов и отклик. Допустим, и картина хороша, и зритель знаток живописи – но все-таки этого недостаточно. Как раз у знатоков вырабатывается своего рода иммунитет к эстетическому воздействию, как у врачей – к человеческому страданию. Зритель-знаток может бегло взглянуть на картину, определить, что она относится к такой-то школе, и равнодушно пройти мимо.

Возможность эстетической реакции возникает, если зритель улавливает исходящий от картины зов, как бы обращенный лично к нему. Тут от него требуются и самостоятельные дальнейшие усилия: готовность пойти навстречу произведению, его зовущему, исключительная сосредоточенность на нем. Тогда приходят в деятельное состояние резервы собственного духовного опыта зрителя, и он соотносит их с тем, что открыла ему картина, чувствует себя ей сопричастным. Это и есть феномен сотворчества, составляющий суть эстетической реакции. Он практически довольно редок, но лишь посредством его картина, музыка, стихи способны возвысить кого-либо кроме самого живописца, композитора, поэта.

Современный человек «потребляет» искусство в довольно большом количестве – кинофильмы, телефильмы, спектакли, книги, концерты, выставки. Но только небольшая доля увиденного, прочитанного, услышанного вызывает у него эстетическое переживание. Не нужно отождествлять с ним реакции другого рода, например заинтересованность в развитии действия (узнать, «что будет дальше», «чем кончится», «кто убийца»), приобретение тех или иных сведений или моральных наставлений, простое чувственное удовольствие, захваченность музыкальным ритмом и пр. Все это тоже имеет свой смысл, в известной мере оправдывая избыточность поглощаемого искусства (или его суррогатов). Но лишь акт своеобразного соучастия, протекает ли он скрыто или выражается в активной интерпретации воспринятого, делает встречу с произведением искусства событием в духовной жизни.

Понятно, что для возникновения подлинного эстетического контакта с произведением искусства у воспринимающего должно быть некое предварительное потенциальное с ним сродство. Если нет сродства – не будет услышан зов. Отсюда та пристрастная избирательность в оценках искусства, которая иногда кажется странной. Как мог Толстой, спрашиваем мы себя, не оценить до достоинству Шекспира? Почему Бунин не признавал поэзию Блока? Отчего Цветаева не любила Чехова, а любила Ростана? Не странно ли, что Сезанн пренебрежительно отзывался о живописи Ван Гога? Неужели они «не понимали»?

Нет оснований думать, что Толстой осуждал Шекспира только из вне-эстетических, прежде всего религиозно-нравственных, соображений. Такие соображения у Толстого были, однако он выделял их в особый ряд, не смешивая с оценкой художественных качеств. По всей вероятности, произведения Шекспира действительно не вызывали у Толстого эстетического отклика. Последний зависит не столько от какого-то абстрактного «понимания» искусства вообще, сколько от избирательного сродства именно с этим художником, этим произведением. (По-другому это можно назвать психологической совместимостью.)

Но и когда имеется такое сродство, образ произведения, данный в эстетическом восприятии, не будет вполне тождествен авторскому, а будет от него чем-то отличаться. Потебня сравнивал процесс восприятия с зажиганием одной свечи от другой: «Пламя свечи, от которого зажигаются другие свечи, не дробится; в каждой свече воспламеняются свои газы». Он цитировал В. Гумбольдта: «Всякое согласие в мыслях – разногласие», «В душе нет ничего, кроме созданного ее самодеятельностью»3.

Эстетическая реакция на произведение искусства как бы творит его новый вариант из собственного «горючего материала». Не так же ли поступает и художник по отношению к явлениям действительности, пробуждающим его творческую волю? Он их не воспроизводит, но преобразует. Волевое начало заложено и во вторичном творческом акте, то есть в восприятии художественного произведения: возникает потребность в каком-то действии, направленном на предмет восприятия. Чисто пассивное созерцание оставляет осадок неудовлетворенности, не насыщает, так же как живописца не насыщает смотрение на полюбившийся предмет: он должен взять кисть. А что может сделать зритель, смотрящий на его картину? «Что делать нам с бессмертными стихами?»

Чем эстетическое переживание интенсивнее, тем настоятельнее ищется выход к действию, тем сильнее тревога от бездействия, порою мучительная. Она описана Толстым в «Крейцеровой сонате»: «Ведь тот, кто писал хоть бы Крейцерову сонату, – Бетховен, ведь он знал, почему он находился в таком состоянии, – это состояние привело его к известным поступкам, и потому для него это состояние имело смысл, для меня же никакого. И потому музыка только раздражает, не кончает. Ну, марш воинственный сыграют, солдаты пройдут под марш, и музыка дошла; сыграли плясовую, я проплясал, музыка дошла; ну, пропели мессу, я причастился, тоже музыка дошла, а то только раздражение, а того, что надо делать в этом раздражении, – нет».

Позднышев, герой повести Толстого, испытывает муки эстетической безысходности, слушая музыку «в гостиной среди декольтированных дам». Другие гости их не испытывают, они не реагируют на музыку эстетически, а разве что получают от нее чувственное удовольствие, им достаточно «похлопать, а потом есть мороженое и говорить о последней сплетне». По другой причине не испытывает их скрипач Трухачевский, в той же гостиной среди тех же дам исполняющий Крейцерову сонату. Он-то делает как раз то, «что надо делать в этом раздражении», давая ему выход, – он исполняет произведение Бетховена, становясь его прямым соучастником. Поэтому Позднышев завидует ему – сальерианской завистью. Тема музыки и тема ревности объединены не внешне: в безумной ревности Позднышева именно к этому человеку, музыканту, сублимируется зависть бессильного к сильному, Сальери Моцарту. Сальери не меньше Моцарта «чувствует силу гармонии», но воплотить не может, и в том его мука. Мука того, кто слышит «зов», но не в силах ответить. В случаях Сальери и Позднышева стремление уничтожить – уничтожить произведение или его творца – извращенная форма эстетической реакции, не находящей выхода в сотворчестве.

Музыкант – исполнитель, интерпретатор создания композитора, сам, в своем исполнительстве, творец. Не все искусства рассчитаны на исполнение, но к действенному отклику зовут все. Вопреки мнению о полном бескорыстии эстетического переживания, элемент «корысти» в нем есть: эстетический предмет возбуждает желание его присвоить (не в прямом смысле, хотя часто и в прямом тоже), сделать своим достоянием, довести ощущение причастности до соавторства. Детское восприятие, вероятно, могло бы дать интересный материал для изучения ранних эстетических реакций. У восприимчивых детей жажда присвоения полюбившегося произведения проявляется открыто. Ребенок пересказывает известную сказку и утверждает, что сам ее сочинил. Он не лжет: сказка ему понравилась, и он признал ее за свою. Марина Цветаева вспоминала, как она в одиннадцатилетнем возрасте по нескольку раз переписывала из хрестоматии в тетрадку стихотворение Пушкина «К морю». Зачем бы переписывать, если всегда под рукой книжка? «Чтобы мое было, чтобы я сама написала».

Есть разные возможности. Стихи можно продекламировать. Картину срисовать. Прочитанное пересказать «своими словами» (именно своими!). Можно сделать иллюстрацию к прочитанному. В каждом подобном акте проявляется воля к присвоению чужого творчества и одновременно к присоединению, привнесению себя, своего понимания и чувства. Здесь лежат истоки всевозможных интерпретаций художественных произведений, начиная с исполнительства и кончая написанием книг о работе художников, писателей, композиторов, режиссеров, актеров.

Благодаря вновь и вновь возобновляющимся интерпретациям художественное произведение вновь и вновь возрождается. «Произведение искусства есть существо движущееся, а не покоящийся труп» (А. Блок). Как отдельные люди, так и целые поколения слышат (или не слышат) исходящий от него зов.

Потебня дает ключ к решению проблемы, которая Гонкурам представлялась тупиковой: произведения искусства, созданные в прошлом, продолжают действовать в настоящем, так как пробуждают в воспринимающих их собственные, принадлежащие настоящему, переживания и мысли. Если выразить идею Потебни в современных терминах, то речь у него идет о бесконечной потенциальной информации («неисчерпаемом содержании»), заложенной в художественном произведении, и об обратной связи между произведением и воспринимающими.

Мысль, что произведение искусства не есть что-то раз навсегда созданное, а «нечто постоянно создающееся», подразумевает всеобщий процесс сотворчества, соучастия. Не будь этого процесса, произведение искусства, даже и при первом его создании, оставалось бы исключительным достоянием автора. Ведь плоды искусства не могут «внедряться в практику» в том же смысле, как плоды науки и техники. Последними можно пользоваться и без приобщения к творческой мысли ученых и конструкторов. Чтобы вскипятить воду в электрическом чайнике, не обязательно иметь представление об устройстве чайника и вообще об электричестве – вода все равно закипит. Пользование искусством подобных осязаемых результатов не дает. Предполагается, что его результат – эстетическое переживание, а главная цель – «последействие» – духовное обогащение воспринимающего. Но и первое, не говоря уже о втором, не бывает простым автоматическим следствием встречи с произведением искусства, наподобие того, как нагревание воды является следствием включения вилки в розетку. Можно иметь в поле зрения живописное полотно, ровно ничего при этом не переживая и не воспринимая его как эстетический предмет. Причем это еще не значит, что картина плоха или что данный зритель не способен понимать живопись, а только то, что между ними не состоялся контакт. Для контакта нужен зов и отклик. Допустим, и картина хороша, и зритель знаток живописи – но все-таки этого недостаточно. Как раз у знатоков вырабатывается своего рода иммунитет к эстетическому воздействию, как у врачей – к человеческому страданию. Зритель-знаток может бегло взглянуть на картину, определить, что она относится к такой-то школе, и равнодушно пройти мимо.

Возможность эстетической реакции возникает, если зритель улавливает исходящий от картины зов, как бы обращенный лично к нему. Тут от него требуются и самостоятельные дальнейшие усилия: готовность пойти навстречу произведению, его зовущему, исключительная сосредоточенность на нем. Тогда приходят в деятельное состояние резервы собственного духовного опыта зрителя, и он соотносит их с тем, что открыла ему картина, чувствует себя ей сопричастным. Это и есть феномен сотворчества, составляющий суть эстетической реакции. Он практически довольно редок, но лишь посредством его картина, музыка, стихи способны возвысить кого-либо кроме самого живописца, композитора, поэта.

Современный человек «потребляет» искусство в довольно большом количестве – кинофильмы, телефильмы, спектакли, книги, концерты, выставки. Но только небольшая доля увиденного, прочитанного, услышанного вызывает у него эстетическое переживание. Не нужно отождествлять с ним реакции другого рода, например заинтересованность в развитии действия (узнать, «что будет дальше», «чем кончится», «кто убийца»), приобретение тех или иных сведений или моральных наставлений, простое чувственное удовольствие, захваченность музыкальным ритмом и пр. Все это тоже имеет свой смысл, в известной мере оправдывая избыточность поглощаемого искусства (или его суррогатов). Но лишь акт своеобразного соучастия, протекает ли он скрыто или выражается в активной интерпретации воспринятого, делает встречу с произведением искусства событием в духовной жизни.

Понятно, что для возникновения подлинного эстетического контакта с произведением искусства у воспринимающего должно быть некое предварительное потенциальное с ним сродство. Если нет сродства – не будет услышан зов. Отсюда та пристрастная избирательность в оценках искусства, которая иногда кажется странной. Как мог Толстой, спрашиваем мы себя, не оценить до достоинству Шекспира? Почему Бунин не признавал поэзию Блока? Отчего Цветаева не любила Чехова, а любила Ростана? Не странно ли, что Сезанн пренебрежительно отзывался о живописи Ван Гога? Неужели они «не понимали»?

Нет оснований думать, что Толстой осуждал Шекспира только из вне-эстетических, прежде всего религиозно-нравственных, соображений. Такие соображения у Толстого были, однако он выделял их в особый ряд, не смешивая с оценкой художественных качеств. По всей вероятности, произведения Шекспира действительно не вызывали у Толстого эстетического отклика. Последний зависит не столько от какого-то абстрактного «понимания» искусства вообще, сколько от избирательного сродства именно с этим художником, этим произведением. (По-другому это можно назвать психологической совместимостью.)

Но и когда имеется такое сродство, образ произведения, данный в эстетическом восприятии, не будет вполне тождествен авторскому, а будет от него чем-то отличаться. Потебня сравнивал процесс восприятия с зажиганием одной свечи от другой: «Пламя свечи, от которого зажигаются другие свечи, не дробится; в каждой свече воспламеняются свои газы». Он цитировал В. Гумбольдта: «Всякое согласие в мыслях – разногласие», «В душе нет ничего, кроме созданного ее самодеятельностью»3.

Эстетическая реакция на произведение искусства как бы творит его новый вариант из собственного «горючего материала». Не так же ли поступает и художник по отношению к явлениям действительности, пробуждающим его творческую волю? Он их не воспроизводит, но преобразует. Волевое начало заложено и во вторичном творческом акте, то есть в восприятии художественного произведения: возникает потребность в каком-то действии, направленном на предмет восприятия. Чисто пассивное созерцание оставляет осадок неудовлетворенности, не насыщает, так же как живописца не насыщает смотрение на полюбившийся предмет: он должен взять кисть. А что может сделать зритель, смотрящий на его картину? «Что делать нам с бессмертными стихами?»

Чем эстетическое переживание интенсивнее, тем настоятельнее ищется выход к действию, тем сильнее тревога от бездействия, порою мучительная. Она описана Толстым в «Крейцеровой сонате»: «Ведь тот, кто писал хоть бы Крейцерову сонату, – Бетховен, ведь он знал, почему он находился в таком состоянии, – это состояние привело его к известным поступкам, и потому для него это состояние имело смысл, для меня же никакого. И потому музыка только раздражает, не кончает. Ну, марш воинственный сыграют, солдаты пройдут под марш, и музыка дошла; сыграли плясовую, я проплясал, музыка дошла; ну, пропели мессу, я причастился, тоже музыка дошла, а то только раздражение, а того, что надо делать в этом раздражении, – нет».

Позднышев, герой повести Толстого, испытывает муки эстетической безысходности, слушая музыку «в гостиной среди декольтированных дам». Другие гости их не испытывают, они не реагируют на музыку эстетически, а разве что получают от нее чувственное удовольствие, им достаточно «похлопать, а потом есть мороженое и говорить о последней сплетне». По другой причине не испытывает их скрипач Трухачевский, в той же гостиной среди тех же дам исполняющий Крейцерову сонату. Он-то делает как раз то, «что надо делать в этом раздражении», давая ему выход, – он исполняет произведение Бетховена, становясь его прямым соучастником. Поэтому Позднышев завидует ему – сальерианской завистью. Тема музыки и тема ревности объединены не внешне: в безумной ревности Позднышева именно к этому человеку, музыканту, сублимируется зависть бессильного к сильному, Сальери Моцарту. Сальери не меньше Моцарта «чувствует силу гармонии», но воплотить не может, и в том его мука. Мука того, кто слышит «зов», но не в силах ответить. В случаях Сальери и Позднышева стремление уничтожить – уничтожить произведение или его творца – извращенная форма эстетической реакции, не находящей выхода в сотворчестве.

Музыкант – исполнитель, интерпретатор создания композитора, сам, в своем исполнительстве, творец. Не все искусства рассчитаны на исполнение, но к действенному отклику зовут все. Вопреки мнению о полном бескорыстии эстетического переживания, элемент «корысти» в нем есть: эстетический предмет возбуждает желание его присвоить (не в прямом смысле, хотя часто и в прямом тоже), сделать своим достоянием, довести ощущение причастности до соавторства. Детское восприятие, вероятно, могло бы дать интересный материал для изучения ранних эстетических реакций. У восприимчивых детей жажда присвоения полюбившегося произведения проявляется открыто. Ребенок пересказывает известную сказку и утверждает, что сам ее сочинил. Он не лжет: сказка ему понравилась, и он признал ее за свою. Марина Цветаева вспоминала, как она в одиннадцатилетнем возрасте по нескольку раз переписывала из хрестоматии в тетрадку стихотворение Пушкина «К морю». Зачем бы переписывать, если всегда под рукой книжка? «Чтобы мое было, чтобы я сама написала».

Есть разные возможности. Стихи можно продекламировать. Картину срисовать. Прочитанное пересказать «своими словами» (именно своими!). Можно сделать иллюстрацию к прочитанному. В каждом подобном акте проявляется воля к присвоению чужого творчества и одновременно к присоединению, привнесению себя, своего понимания и чувства. Здесь лежат истоки всевозможных интерпретаций художественных произведений, начиная с исполнительства и кончая написанием книг о работе художников, писателей, композиторов, режиссеров, актеров.

Благодаря вновь и вновь возобновляющимся интерпретациям художественное произведение вновь и вновь возрождается. «Произведение искусства есть существо движущееся, а не покоящийся труп» (А. Блок). Как отдельные люди, так и целые поколения слышат (или не слышат) исходящий от него зов.

Обратная связь

Совокупность индивидуальных и коллективных интерпретаций не проходит без обратного влияния на интерпретируемое произведение: они образуют ауру, в которой оно отныне живет. Они повышают или понижают его общественное значение, сообщают ему дополнительные обертона, делают его сосудом новых истин. Оно не только отражается в наших сознаниях, но само отражает наши сознания в их смене. И они не только мимолетно отражаются в нем и потом исчезают, но вживаются в ткань художественного произведения, иные так прочно, что становятся от него неотъемлемы. Можно ли сейчас представить себе Дон Кихота Ламанчского, созданного в XVII веке испанцем Сервантесом, не соотнося его с образами, созданными в XIX веке французами Домье и Доре? Эти два художника довоплотили сервантесовского рыцаря, хотя не были причастны к испанской художественной традиции, и возможно, Сервантес представлял своего героя иначе.

Кто первый сказал, что «Мона Лиза» Леонардо да Винчи загадочна? Во всяком случае, не сам художник и не его современники. Вазари подробно описывал эту картину, но о загадочности – ни слова: говорится только об ее удивительном жизнеподобии. Но когда слово было произнесено, оно стало характеристикой Джоконды, ее взора, ее улыбки. Мы смотрим и видим: да, она загадочна. И наше восприятие направляется по этому руслу.

С другой стороны, бывают трактовки «конъюнктурные» или просто произвольные, анекдотические. Они со временем «спадают ветхой чешуей», становясь, однако, на какой-то период фактом биографии произведения. Его жизнь во времени – не равномерное восхождение, а путешествие по пересеченной местности с риском провалиться в болото китча или сорваться в яму забвения, откуда его извлекут не скоро. Не исключено, что эти неприятные приключения оставят на его теле шрамы. Даже в обстановке всенародного культа Пушкина кто-то может вспомнить: а вот Писарев говорил о Пушкине другое. Еще тяжелее отзываются на судьбе классиков штампы школьных программ: «Онегин – тип лишнего человека», «Грибоедовская Москва», «Лев Толстой – зеркало русской революции» и пр.

Мы подчас не отдаем себе отчета, как сильно влияют на наше восприятие все предварительные знания о произведении и его прежних оценках, начиная со знания имени художника, знаменитого или не очень (по-иному смотрелось бы полотно, подписанное Тицианом, если бы под ним была подпись: «Неизвестный мастер венецианской школы»). Все наслоения, образовавшиеся исторически, сказываются на нашей апперцепции. Быть может, этим объясняется нередкое охлаждение, падение интереса к «вчерашнему», то есть к близкому прошлому. Успех «сегодняшнего», только что появившегося, может вызываться его актуальностью, новизной. Когда же сегодняшнее становится вчерашним, актуальность исчезает, новизна блекнет, а «наслоения» еще не успели образоваться. По мере того как они появляются (если появляются, это момент очень важный!), общественный интерес возгорается снова и произведение искусства как бы растет, отдаляясь во времени – своего рода «обратная перспектива».

Так или иначе, художественное произведение живет, «развиваясь в понимающих», на что и обратил внимание Потебня. Научный авторитет Потебни как лингвиста впоследствии заслонил его краткие экскурсы в область эстетики. Все же они были подхвачены в первые десятилетия XX века литературоведами, занимавшимися вопросами психологии творчества. Нужно вспомнить А. Горнфельда, автора большой статьи «О толковании художественного произведения».

«Художественное произведение, – писал Горнфельд, – есть, так сказать, сгусток душевной жизни, настроений, запросов, мысли. Чьей мысли? Разве только автора? Разве только предшествовавших ему и его подготовивших поколений? Конечно нет; конечно, когда художественное произведение дошло до нас, оно уже вобрало в себя и душевную жизнь всех поколений, отделяющих нас от его появления»4.

Утверждая и аргументируя идею динамической жизни художественного произведения, Горнфельд, однако, выступал против неограниченного произвола интерпретаций. Он полагал, что интерпретаторы, вольно сочиняющие нечто свое по канве чужого произведения, разрушают его как целостный мир, как систему, а с ним следует сообразовываться именно как с целостной системой. Особенно плохо, считал Горнфельд, когда интерпретатор выдает свое личное толкование за общеобязательное или приписывает его самому художнику.

И сама тема статьи этого незаслуженно забытого исследователя, и высказанные в ней здравые мысли не менее актуальны в наши дни. Бурное развитие кино, а затем телевидения с его сериалами, с тенденцией экранизировать все на свете литературные произведения окончательно вывело проблему истолкования из области теоретических умозрений в повседневную практику. И при всех неумолкающих спорах вокруг этой проблемы «вольные» интерпретации множатся.

Но наряду с большой свободой экранных, сценических, критических и графических интерпретаций прогрессировали методы академических исследований, цель которых – понять и изучить явление в строго историческом контексте. Здесь домыслы в принципе отвергаются, если их и не удается избежать вовсе. Здесь любое суждение должно быть обосновано документальными свидетельствами, проверенными фактами, научным (а не вкусовым) анализом. Научный аппарат исследователей поражает своей основательностью: иные труды состоят больше чем наполовину из ссылок на источники и примечаний.

Правда, обнаруживается, что и при всей возможной фактологической точности из той же самой совокупности фактов можно сделать различные, даже противоположные выводы. Факты оказываются эластичной материей. Предварительная установка, приверженность определенной научной традиции и эмоциональные предпочтения властвуют над голыми фактами, да в сущности факты никогда не бывают голыми, их сразу же одевают в тот или иной костюм. Можно сослаться хотя бы на проблему происхождения искусства: все, кто ею занимаются, имеют дело примерно с тем же кругом предметов – наскальные росписи, сосуды, орнаменты, «палеолитические венеры». Но как различны гипотезы относительно их первоначального смысла: магическая, религиозная, трудовая, познавательная, игровая, коммуникативная. И каждая находит, на что опереться. Проблема интерпретации, таким образом, не снимается и при самых объективных методах исследования.

Тем не менее стремление к научной объективности, конечно, ценное завоевание новейшего времени. Там, где сохранились не только безмолвные предметы или их скудные фрагменты, но и достаточное количество письменных источников, есть возможность реконструировать, более или менее приближенно, историческую быль и постараться представить самоощущение исчезнувшей эпохи. Этим занимается герменевтика – учение об адекватном понимании древних текстов.

Меж тем «современное прочтение» памятников прошлого идет своим чередом. У сценических интерпретаций Шекспира заведомо другие задачи, чем у научного шекспироведения. Разумеется, исторический Шекспир не имел отношения ни к фашизму, ни к антифашизму, шекспировский Гамлет не был похож на «рассерженного молодого человека» XX столетия, не носил джинсы и т. п. Все это прекрасно известно постановщикам шекспировской драматургии. Однако они сознательно ставят не того Шекспира, который когда-то был, а того, каким он стал для современных людей. Потому что прошлое, прорастая в будущее, ветвится и дает начало иным побегам.

Сохранение произведений искусства в их первоначальном, неприкосновенном виде стало аксиоматическим требованием только в XIX, а еще больше в XX веке, то есть тогда, когда воцарилась свобода субъективных интерпретаций. Интерпретации совершаются вокруг памятника. Можно как угодно трактовать классика на сцене или в кино, как угодно его иллюстрировать, но сам оригинал, не измененный ни на одну букву, ни на один штрих, со всеми черновиками и предварительными эскизами, если они, по счастью, уцелели, блюдется свято в специальных хранилищах, как эталон в Палате мер и весов. Даже перестройка архитектурных сооружений с целью приспособить их к современным потребностям – чем беззаботно занимались наши предки – теперь в принципе осуждается. Архитектурный памятник бережно реставрируют, возвращая ему первоначальный вид. С икон, картин и фресок опытные реставраторы удаляют позднейшие записи, а покушение на дописывание утраченных частей оценивается как вопиющее бескультурье.

Бережное сохранение оригинала «во плоти» и свободная интерпретация его «духа» – вот два лика современного отношения к искусству прошлого. Некой общей для них подразумеваемой формулой, по-видимому, является -

Кто первый сказал, что «Мона Лиза» Леонардо да Винчи загадочна? Во всяком случае, не сам художник и не его современники. Вазари подробно описывал эту картину, но о загадочности – ни слова: говорится только об ее удивительном жизнеподобии. Но когда слово было произнесено, оно стало характеристикой Джоконды, ее взора, ее улыбки. Мы смотрим и видим: да, она загадочна. И наше восприятие направляется по этому руслу.

С другой стороны, бывают трактовки «конъюнктурные» или просто произвольные, анекдотические. Они со временем «спадают ветхой чешуей», становясь, однако, на какой-то период фактом биографии произведения. Его жизнь во времени – не равномерное восхождение, а путешествие по пересеченной местности с риском провалиться в болото китча или сорваться в яму забвения, откуда его извлекут не скоро. Не исключено, что эти неприятные приключения оставят на его теле шрамы. Даже в обстановке всенародного культа Пушкина кто-то может вспомнить: а вот Писарев говорил о Пушкине другое. Еще тяжелее отзываются на судьбе классиков штампы школьных программ: «Онегин – тип лишнего человека», «Грибоедовская Москва», «Лев Толстой – зеркало русской революции» и пр.

Мы подчас не отдаем себе отчета, как сильно влияют на наше восприятие все предварительные знания о произведении и его прежних оценках, начиная со знания имени художника, знаменитого или не очень (по-иному смотрелось бы полотно, подписанное Тицианом, если бы под ним была подпись: «Неизвестный мастер венецианской школы»). Все наслоения, образовавшиеся исторически, сказываются на нашей апперцепции. Быть может, этим объясняется нередкое охлаждение, падение интереса к «вчерашнему», то есть к близкому прошлому. Успех «сегодняшнего», только что появившегося, может вызываться его актуальностью, новизной. Когда же сегодняшнее становится вчерашним, актуальность исчезает, новизна блекнет, а «наслоения» еще не успели образоваться. По мере того как они появляются (если появляются, это момент очень важный!), общественный интерес возгорается снова и произведение искусства как бы растет, отдаляясь во времени – своего рода «обратная перспектива».

Так или иначе, художественное произведение живет, «развиваясь в понимающих», на что и обратил внимание Потебня. Научный авторитет Потебни как лингвиста впоследствии заслонил его краткие экскурсы в область эстетики. Все же они были подхвачены в первые десятилетия XX века литературоведами, занимавшимися вопросами психологии творчества. Нужно вспомнить А. Горнфельда, автора большой статьи «О толковании художественного произведения».

«Художественное произведение, – писал Горнфельд, – есть, так сказать, сгусток душевной жизни, настроений, запросов, мысли. Чьей мысли? Разве только автора? Разве только предшествовавших ему и его подготовивших поколений? Конечно нет; конечно, когда художественное произведение дошло до нас, оно уже вобрало в себя и душевную жизнь всех поколений, отделяющих нас от его появления»4.

Утверждая и аргументируя идею динамической жизни художественного произведения, Горнфельд, однако, выступал против неограниченного произвола интерпретаций. Он полагал, что интерпретаторы, вольно сочиняющие нечто свое по канве чужого произведения, разрушают его как целостный мир, как систему, а с ним следует сообразовываться именно как с целостной системой. Особенно плохо, считал Горнфельд, когда интерпретатор выдает свое личное толкование за общеобязательное или приписывает его самому художнику.

И сама тема статьи этого незаслуженно забытого исследователя, и высказанные в ней здравые мысли не менее актуальны в наши дни. Бурное развитие кино, а затем телевидения с его сериалами, с тенденцией экранизировать все на свете литературные произведения окончательно вывело проблему истолкования из области теоретических умозрений в повседневную практику. И при всех неумолкающих спорах вокруг этой проблемы «вольные» интерпретации множатся.

Но наряду с большой свободой экранных, сценических, критических и графических интерпретаций прогрессировали методы академических исследований, цель которых – понять и изучить явление в строго историческом контексте. Здесь домыслы в принципе отвергаются, если их и не удается избежать вовсе. Здесь любое суждение должно быть обосновано документальными свидетельствами, проверенными фактами, научным (а не вкусовым) анализом. Научный аппарат исследователей поражает своей основательностью: иные труды состоят больше чем наполовину из ссылок на источники и примечаний.

Правда, обнаруживается, что и при всей возможной фактологической точности из той же самой совокупности фактов можно сделать различные, даже противоположные выводы. Факты оказываются эластичной материей. Предварительная установка, приверженность определенной научной традиции и эмоциональные предпочтения властвуют над голыми фактами, да в сущности факты никогда не бывают голыми, их сразу же одевают в тот или иной костюм. Можно сослаться хотя бы на проблему происхождения искусства: все, кто ею занимаются, имеют дело примерно с тем же кругом предметов – наскальные росписи, сосуды, орнаменты, «палеолитические венеры». Но как различны гипотезы относительно их первоначального смысла: магическая, религиозная, трудовая, познавательная, игровая, коммуникативная. И каждая находит, на что опереться. Проблема интерпретации, таким образом, не снимается и при самых объективных методах исследования.

Тем не менее стремление к научной объективности, конечно, ценное завоевание новейшего времени. Там, где сохранились не только безмолвные предметы или их скудные фрагменты, но и достаточное количество письменных источников, есть возможность реконструировать, более или менее приближенно, историческую быль и постараться представить самоощущение исчезнувшей эпохи. Этим занимается герменевтика – учение об адекватном понимании древних текстов.

Меж тем «современное прочтение» памятников прошлого идет своим чередом. У сценических интерпретаций Шекспира заведомо другие задачи, чем у научного шекспироведения. Разумеется, исторический Шекспир не имел отношения ни к фашизму, ни к антифашизму, шекспировский Гамлет не был похож на «рассерженного молодого человека» XX столетия, не носил джинсы и т. п. Все это прекрасно известно постановщикам шекспировской драматургии. Однако они сознательно ставят не того Шекспира, который когда-то был, а того, каким он стал для современных людей. Потому что прошлое, прорастая в будущее, ветвится и дает начало иным побегам.

Сохранение произведений искусства в их первоначальном, неприкосновенном виде стало аксиоматическим требованием только в XIX, а еще больше в XX веке, то есть тогда, когда воцарилась свобода субъективных интерпретаций. Интерпретации совершаются вокруг памятника. Можно как угодно трактовать классика на сцене или в кино, как угодно его иллюстрировать, но сам оригинал, не измененный ни на одну букву, ни на один штрих, со всеми черновиками и предварительными эскизами, если они, по счастью, уцелели, блюдется свято в специальных хранилищах, как эталон в Палате мер и весов. Даже перестройка архитектурных сооружений с целью приспособить их к современным потребностям – чем беззаботно занимались наши предки – теперь в принципе осуждается. Архитектурный памятник бережно реставрируют, возвращая ему первоначальный вид. С икон, картин и фресок опытные реставраторы удаляют позднейшие записи, а покушение на дописывание утраченных частей оценивается как вопиющее бескультурье.

Бережное сохранение оригинала «во плоти» и свободная интерпретация его «духа» – вот два лика современного отношения к искусству прошлого. Некой общей для них подразумеваемой формулой, по-видимому, является -

Неизменная форма и текучее содержание

Вещественная сторона поэзии остается неизменной, идеальная, наоборот, осуждена на вечное изменение и в пространстве и во времени,

Ин. Анненский

Что сберегает архивариус, реставратор, музейный работник – подлинные хранители культуры? Они сберегают «вещественную сторону» памятников искусства, то есть сами памятники в их форме, созданной раз и навсегда, остающейся и поныне такой же, какой вышла из рук художника (не считая, конечно, повреждений, нанесенных временем). Но она, эта неизменная форма, становится возбудителем новых переживаний, новых мыслей, носителем нового содержания. Неподвижная, кристаллизовавшаяся форма художественного произведения, коль скоро ее кто-то воспринимает, излучает подвижные смысловые волны. Содержание не заперто в форме, как в глухой клетке, оно развивается, оно-то и является динамическим началом, «вечно создающимся», вечно обновляющимся, хотя вызываемым к жизни все той же формой.