Страница:

В Ленинграде отец долгие годы работал в больнице Володарского, нынешний Невский район, тогда он назывался Володарский район. Отец был терапевтом, впоследствии заведовал терапевтическим отделением. Он был очень хорошим врачом.

Моя мама, Мария Израильевна, тоже врач, родилась в 1897 году в черте оседлости, в городе Могилеве. Она окончила гимназию с золотой медалью, приехала в Москву и поступила на медицинский факультет Московского университета. Потом перевелась в Петроград, окончила Медицинский институт, начала работать врачом. Познакомилась с папой (они вместе работали в Институте усовершенствования врачей), в 1927 году вышла за него замуж, въехала в его семью. В 1928-м родилась я.

Довоенная жизнь. Мы жили на углу Невского и улицы Восстания, напротив Московского вокзала, в самом центре города в коммунальной квартире из 10 комнат. Мой дедушка (отец моего отца) был довольно богатым человеком. До революции это была его квартира, в ней жил он с семьей, со своими детьми. Дедушка уехал из России за рубеж где-то в начале 20-х годов. В части комнат квартиры, ставшей коммунальной, остались жить его дети: мой отец и его три сестры. Моя мама вошла в большую семью, но я была единственным ребенком в этой семье. Несколько лет назад это и соседние здания снесли и на их месте выстроили торговый центр «Стокманн». Фасад нового здания копирует фасады старинных зданий.

Мама была сначала тоже терапевтом, а потом приобрела специальность фтизиатра и стала работать как туберкулезный врач. Она работала в туберкулезном диспансере Кировского района. Летом, чтобы вывезти меня за город, она старалась взять отпуск на своей основной работе и временно работать врачом санатория в каком-нибудь курортном месте. Поэтому с трехлетнего возраста мы всегда с мамой уезжали на лето. Мы были в разных местах: на Кавказе, на Черном море, на Азовском море. Последние два года перед войной, в 40-м и 41-м году, мама не уезжала далеко на юг. Было ощущение, что вот-вот начнется война, и было страшно далеко уехать.

В июне 1941 года мы с мамой уехали в санаторий, не очень далеко от Ленинграда, в Старую Руссу. Мама, как обычно, устроилась туда на лето работать врачом. Было неспокойно. Помню мамину сослуживицу, которая все время говорила, что вот-вот начнется война. Я ненавидела ее лютой ненавистью из-за этих страшных разговоров.

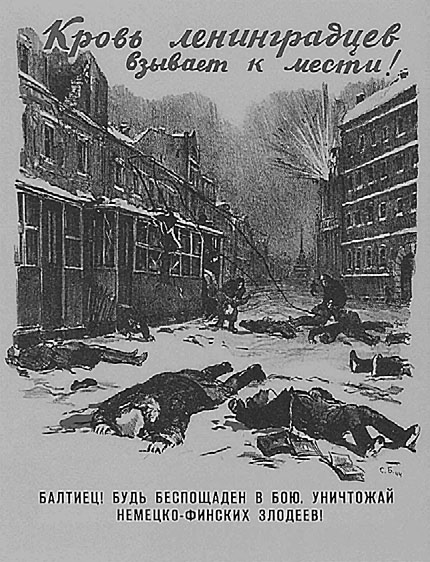

Война. Блокада. 22 июня был хороший теплый день. Все так врезалось в память, что даже помню, в чем была одета. Я была в кино. И когда вышла из кино, оказалось, что началась война. Надо было срочно возвращаться в Ленинград, а для этого маме надо было уволиться с работы, оформить документы, достать билеты на поезд. Всю дорогу домой мы видели плачущих женщин, они провожали сыновей, мужей в армию.

Вскоре после начала войны неожиданно умерла моя тетя, папина сестра, она работала врачом в Разливе (Сестрорецке), близко от Ленинграда. У нее случился инсульт. В нашей семье к напряженности в стране добавилась внутренняя напряженность. Я думаю, что именно из-за этой внутренней напряженности меня решили отправить в эвакуацию со школой. Отправили меня не с моей школой, а со школой, где работала наша родственница. Она была учителем, брала с собой своего сына и меня заодно. Мы эвакуировались в деревню около Большой Вишеры. Со мной были зимние вещи, большущий мешок с вещами. Имелась в виду долгая эвакуация из Ленинграда. Однако эвакуация школ была крайне неудачной, уезжали фактически навстречу армии немцев. Я слышала потом, что тот план эвакуации, по которому эвакуировали школы, был разработан для финской войны. Из нашей деревни вскоре надо было уже не просто уезжать, а убегать. За мной приехала моя тетя, своим ходом мы добирались обратно до Ленинграда, помню, где-то плыли на лодке. Почти сразу, когда мы с тетей приехали обратно в город, началась блокада, и мы с мамой не успели эвакуироваться. Так мы остались в блокаде.

Папа был мобилизован. Всю войну он был военным врачом в госпитале в Ленинграде, заведовал терапевтическим отделением. Маму не мобилизовали. Но она работала в Кировском районе, а наступление немцев шло со стороны как раз этого района, и туда стало страшно ездить. По ее просьбе ее перевели на работу в туберкулезный институт. В туберкулезном институте обычно заведовали отделениями как минимум кандидаты наук. Мама была практикующим врачом, у нее не было ученой степени. Но поскольку была война, многие уехали на фронт, ее взяли заведовать отделением, и она всю войну заведовала отделением в туберкулезном институте. Он находился в центре города около нашего дома. Вскоре в городе перестал ходить транспорт, так что ездить далеко на работу было бы просто невозможно.

Жизнь начала меняться: появились карточки, постепенно они, так сказать, «сдувались», нормы уменьшались и уменьшались. Первая зима выдалась очень холодной. Была проблема с дровами. У нас старая квартира, и были большущие печки. Мы поставили «буржуйку», потому что натопить печку было невозможно. Помню, как на «буржуйке» что-то варили, жарили из картофельных очисток какие-то оладьи. Как-то в наш дом попал снаряд, который пробил кусок стены на третьем этаже, а мы жили на пятом; мама как раз поднималась с ведрами воды наверх; к счастью, не пострадала. Все перешли на коптилки. В школу дети приходили грязные, потому что коптилки коптили. Иногда что-то выдавали по карточкам. Было все очень ограничено.

Остановился транспорт. Не работали канализация, водопровод. Воду добывали. На площади Восстания прямо напротив вокзала есть станция метро. На этом месте была церковь, которую взорвали перед самой войной. От взрыва у нас вылетели окна в квартире. Была такая странная ситуация, что окна вылетели до войны. А взорванную церковь не успели убрать, долго лежали кучи кирпичей. В первую блокадную зиму все это было покрыто снегом. И когда мама сдавалась в поисках источника воды, она пыталась брать этот снег, он ей казался чистым. Я помню, как она принесла его домой, снег растаял, там оказалась чья-то папироса.

Поскольку родители — врачи, по-видимому, в период НЭПа аптеки присылали им образцы каких-то лекарств. И мы перебрали все эти лекарства, варили какую-то теплую водичку-кисель из какого-то сладкого слабительного, в котором был сахар, решив, что слабительное уже не действует. Пошли в ход все лекарства, которые можно было как-то использовать. У дяди был какой-то казеиновый клей, чтобы что-то клеить, мы и его съели. Я на всю свою жизнь ненавижу запах дрожжей, потому что моя тетя откуда-то принесла большое количество дрожжей, и мы из этих дрожжей делали болтушку-суп. И я этот запах просто ненавижу. Ели жуткую гадость, на самом деле спасались как и чем могли.

У меня началось что-то типа голодного психоза, что будет еще хуже и надо прекратить есть и все оставить на завтра. Я была единственным ребенком в семье, и взрослые меня старались спасти как могли, но я была упрямым ребенком. Могу похвастаться, я думаю, что больше такого нигде не было: мы ели вчерашний хлеб, вот этот минимум, который выдавали, по 125 граммов: я запирала сегодняшний хлеб на завтра. Поэтому, когда были очень страшные дни, когда хлеба не выдавали совсем, у нас был общий вчерашний хлеб. Давали муку, причем мука была черная, из нее варили какую-то гадость.

До войны я училась в школе на улице Восстания, дом 8, она и сейчас существует. Это была гигантская школа с большим числом параллельных классов. Так, в первом классе я училась в классе, который назывался первым девятым классом.

Шестых классов было шесть. Во время войны в нашей школе был госпиталь, всех перевели в соседнюю школу, пришло мало детей, большинство эвакуировалось. Параллельных классов не стало.

Я ходила в школу почти до последнего дня, пока не свалилась. В школе нам давали горячий суп, который был не из чего. Последний суп, который я ела (я запомнила, он стоил 3 копейки), — вода, в которой плавал кусочек соленого помидора. Суп нам давали на класс. Каждый день приходило все меньше и меньше народу, но мы брали суп на всех по списку. Занимались мы в бомбоубежище. У меня сохранился мой табель (ведомость) 1941/42 учебного года. Я вообще прирожденная отличница. Первая четверть: здесь у меня по естествознанию стоит «посредственно» — тройка. Я помню, что была письменная работа, нужно было писать, а было очень холодно, мерзли руки. И я получила непривычную для себя тройку. В таких жутких условиях жили и учились. Потом занятия прекратились, двух четвертей не было, потом весной — продленная четвертая четверть.

И тех детей, которые хоть сколько-то учились, по результатам экзаменов перевели в следующий класс. В моем табеле оценки за экзамены: русский письменный и алгебра. Меня перевели в 7-й класс.

В то время самое главное было выжить, оставаться человеком, работать. Первый год блокады — это голод, холод, голодные смерти. Сейчас трудно себе представить, как такое могло быть и как это могли перенести. Мама часто брала суточные дежурства в Туберкулезном институте. Дело в том, что на дежурствах врача должны были хоть немножко кормить (вырезая талоны карточек). Я ходила с мамой на эти дежурства. Комната дежурного врача была рядом с помещением приемного покоя, а там все время кто-то умирал. В приемный покой приходили совершенно истощенные люди, по правилам им давали тарелку супа, и это была последняя радость в их жизни. Они умирали в приемном покое, хотя медики делали все, что можно. Между прочим, я знаю от мамы, что туберкулеза в это время практически не было: настолько были ослаблены организмы, что не развивался туберкулез. Тех, кто был у нее в отделении, лечили не столько от туберкулеза, сколько от дистрофии.

Зимой Ленинград был весь завален большими кучами снега, льда и нечистот, поскольку не работала канализация. К началу весны необходимо было все убрать, вышли люди на уборку едва живые и город убрали. Я ходила с мамой, чтобы ей зачли больше часов, мы скалывали лед около здания института. Сколько-то часов надо было на этом отработать.

У меня есть медаль «За оборону Ленинграда». Все дети после какого-то класса ездили на огороды и занимались посадкой всего, что было можно. Со мной было немножко не так. Поскольку мой папа работал в военном госпитале, он получил в госпитале комнату. И мы с мамой переехали к нему. Госпиталь находился напротив стадиона Ленина на речке Ждановке. Я жила в госпитале, ходила в госпитальное отделение, старалась делать что-то полезное, называлась «дружинница». Но ясно, что толку от меня, 12—13-летней девочки, не очень много было. В итоге оказалось, что я вошла в историю. Однажды в это отделение пришел фотокорреспондент Д. Трахтенберг, который сфотографировал меня читающей раненому. Позже эта фотография появилась в газете «Ленинградская правда».

Послевоенная жизнь. В профессиональной сфере я собиралась идти по стопам своих родителей, потом мне очень понравилась математика, но я подумала, что математика — совсем не женское дело. У меня была золотая медаль, при поступлении в университет у меня не было ни собеседований, ни экзаменов. Я могла подавать документы и поступать куда угодно. Это был второй год, когда давали аттестаты зрелости с золотой медалью. И я в 1946 году поступила в Ленинградский университет на физический факультет. Окончила его в 1951-м. Были очень хорошие преподаватели, которые вернулись из армии и из эвакуации. Общий курс физики два года нам читал Виктор Николаевич Цветков, читал лекции очень хорошо. Над студентами немножко подсмеивался. Курс математики читал у нас Крылов Владимир Иванович. Были очень хорошие студенты, которые хотели учиться, особенно ребята, которые вернулись из армии. Помню, как в буфете университета при входе давали ложку, при выходе надо было ложку сдать: не было посуды.

Когда я окончила университет, передо мной стояла большая проблема распределения. Университет подготовил меня к научной работе. Но моя еврейская национальность безумно мне мешала, и меня очень бурно посылали работать на заводы куда-нибудь вне Ленинграда. При этом меня посылали крайне неудачно, потому что туда, куда меня посылали, меня не брали: девочка-инженер, окончившая университет, была абсолютно никому не нужна. В конце концов мне выдали справку, что взять меня по специальности не могут, а работать не по специальности я отказываюсь. И в итоге я вернулась в Ленинград. Работала три года инженером в конструкторском бюро. Потом умер И.В. Сталин, и стало легче. Поступила в аспирантуру к профессору Михаилу Владимировичу Волькенштейну, он занимался физикой полимеров, а потом молекулярной биофизикой. Он автор 15 монографий. У нас были очень хорошие отношения. Он и в науке, и в жизни — замечательный человек. В 1958 году я поступила работать к нему в Институт высокомолекулярных соединений РАН, работаю здесь уже больше 50 лет.

В 70-е годы Волькенштейн уехал в Москву, поскольку здесь можно было заниматься фактически только физикой полимеров, а он заинтересовался молекулярной биологией, молекулярной физикой. Для этого надо было уезжать в Москву, в Пущино. Меня тоже звали в Пущино. Но я уже была не одна, у меня была семья. Я всегда знала, что я за мужем поехать могу, а муж за мной — нет, это ненормально.

Моя семья. Мой муж Давид Наумович Мирлин, 1925 года рождения. Он пережил первый год блокады в Ленинграде, жил вместе с родителями, учился в 8-м классе. Потом они эвакуировались в Тихвин, где он продолжил учиться. В начале 9-го класса его взяли в армию совсем мальчиком. Он выучился на радиста и всю вой ну был радистом на зенитной батарее. После окончания войны был демобилизован и признан негодным к военной службе по зрению. Когда он пришел из армии, то был уже взрослым человеком, но без законченного школьного образования. В его школе его пожалели и дали справку, что он окончил 9-й класс. Он поступил в 10-й класс. С безумным напрягом после такого перерыва и без 9-го класса окончил 10-й класс с серебряной медалью. Мы с ним познакомились в университете. После университета муж работал в Физико-техническом институте РАН. У нас двое детей и четверо внуков.

Школа жизни

Натненкова Лидия Максовна

Начало войны я встретила в пионерском лагере, в Сиверской. Мне было одиннадцать лет, окончила третий класс. День 22 июня был для меня особенным днем, очень радостным — впервые доверили оформить календарь в нашем пионерском лагере. Каждый день дату календаря — число, месяц, год — выкладывали на земле из разного природного материала: красивых камешков, мха и цветов. Доверяли это ответственное дело только старшим. Но так как мой день рождения приходился на июнь, 18-е число, мне разрешили это сделать.

Было раннее утро, воскресенье, родительский день, и я с нетерпением ждала папу и маму. Справилась я с поручением прекрасно: большая цифра 22 была выложена из белых камешков, вокруг цветы — все это так и сверкало в лучах летнего солнца. Было хорошо на душе, я предвкушала, как все порадуются, увидев мою работу. Но родители приехали невеселые, с тревожной вестью о войне.

Обычно, когда все дети просыпались, в лагере звучала песня «Нас утро встречает прохладой…» или еще какая-нибудь пионерская, веселая. А в этот день никакой песни не было, трубач протрубил подъем, и появились наши родители. Взрослые приехали рано-рано, никогда такого не было, и у всех на устах было одно слово: «Война!» Все забегали, стали собираться, быстренько разобрали детей, было уже не до завтрака и не до праздника, каким обычно был родительский день. И тут случилось самое страшное для меня — все бежали наискосок, прямо через эту красивую клумбу с календарем, и в спешке, конечно, растоптали всю эту красоту, мою работу, которую я так кропотливо и заботливо оформляла. Поэтому тогда известие о войне я почти не восприняла, настолько было сильным это впечатление от разрушенной, растоптанной, созданной тобою красоты. Было много обиды, много слез. Мама пыталась меня успокоить, привести в чувство. Она говорила: «Враги сейчас вот так же топчут нашу землю, а ты переживаешь о календаре». В этот раз мама приехала одна.

Папа вообще приезжал редко, он был военным. Потом мама объяснила мне, что все мужчины, все папы ушли на фронт.

До 1937 года папа был политработником. Мы жили в доме комсостава, там же, где и Блюхер, Тухачевский. Однажды к отцу приходят и говорят: «Скажи на Тухачевского, что он враг». Он отказался. Отобрали у него партбилет, награды и лишили звания. С началом войны он ушел в народное ополчение и участвовал в боях в районе Синявинских болот.

Характер у меня изменился, я стала нервной, часто плакала, хотя до этого была веселым ребенком. В семье у меня появилось прозвище, частенько стали говорить: «Плаксита ты наша…»

Приехали домой. Там нас уже ждал мой старший брат Борис. Он недавно вернулся от бабушки Екатерины Аникеевны, у которой был на каникулах. Из Ораниенбаума, где она жила, Борис пришел пешком, а бабушка приехать не могла, она в это время работала в воинской части агрономом на подсобном огороде.

И началась у нас совсем другая жизнь. Время шло, и вскоре все мы начали понимать, что война — это не игра, и не так скоро она кончится, как этого всем хотелось.

Мама работала в ведомстве Октябрьской железной дороги, которое располагалось на Думской улице. Жили мы на Петроградской стороне, но на работу мама всегда ходила пешком, а во время войны тем более приходилось, так как транспорт не работал.

Мама была настоящей патриоткой, она сознательно осталась в Ленинграде, хотя на работе ей предлагали эвакуироваться, для служащих был выделен целый состав. Она говорила мне: «Мы должны защищать Ленинград, и именно такие Плакситы, как ты. Мы здесь родились, здесь и пригодимся».

И вот мама уходила на работу, брат поступил в ремесленное училище. А во время обстрелов он тушил зажигалки, часто приходил домой с обожженными руками.

Стало очень голодно, даже в самом начале блокады. До начала войны мама уборку генеральную делала, пересмотрели все продукты, и многое мы отдали дворнику кормить лошадей. Поэтому съестных припасов у нас было немного.

Мы с братом получали иждивенческие продуктовые карточки, и только мама — карточку служащей. Стали придумывать, что бы нам такое сделать, чтобы хлеба хватило на весь день. Выбрали меня как эконома. Я делила хлеб на кусочки, все это подсушивали на «буржуйке», которую брат принес однажды из училища, там эти маленькие печечки делали, труба такой печурки выходила в форточку. Топили «буржуйку» книгами и рамами от картин. Помню, что старые книги горели лучше новых, дубовые рамы от картин горели дольше книг.

У нас в семье строго-настрого запрещалось говорить о еде, и чаще всего я молча плакала при воспоминании о съестном. И все же мне было легче справляться с голодом, потому что до войны я была малоежкой. Именно поэтому в нашей семье мне доверили распределение хлеба. И вообще я была в семье самая маленькая, самая слабая и самая болезненная. Помощи физической от меня было мало — что-то я могла подать, что-то подержать, например, когда затемнение делали или заклеивали окна крест-накрест бумажными полосками, чтобы при взрывах не вылетели стекла.

Обнаружили мы у себя довоенную аптечку, и тут мама поняла, что не нужно использовать глицерин, вазелин и рыбий жир как лекарство, а что все это пойдет в пищу, ведь на этом можно было жарить нашу скудную еду. Давали нам и крупу по карточкам. Как-то выдали пшено в двойном количестве. Когда наши войска отступали, большую часть пшена подожгли, но не все, оставшуюся часть только успели облить керосином. Вот это пшено нам и выдали. Этот керосиновый запах потом еще долгие годы меня преследовал. Как только пшенку увижу, то чудится, что она пахнет керосином. Потом, когда горели Бадаевские склады, и мама с братом были в силах, они туда сходили пешком с двумя бидончиками и принесли какую-то грязно-коричневую массу. Мы ее процеживали через ткань и варили. Получался довольно вкусный сироп, если так его можно было назвать.

Потом мы нашли отцовские комсоставские сапоги, портупею, кобуру. Все это очень долго отмачивалось, 2–3 дня, важно было найти, в чем отмочить. А потом мы все это резали особыми ножами, при помощи которых в мирное время брат конструировал планеры в авиамодельном кружке. Резали на дорогой мебели, дубовой, так как она была крепкой, на маленькие такие, как лапша, пластинки. И потом это долго-долго варили, разводили столярный клей, кое-что из аптечки туда добавляли, какие-нибудь составы, чтобы получился вкусный студень, в общем, все были заняты приготовлением этого прекрасного блюда. Варили суп и из воблы, ее выдавали Борису в ремесленном училище. Было еще что-то горячее из повидла, джема. Еще нам давали по карточкам меланж — битые сырые яйца в банках. Вот это было удивительное лакомство.

Ходили на рынок менять вещи на продукты. Тогда за плитку дуранды на рынке отдавали сапоги…

Время так быстро летело, но с другой стороны, и на обдумывание нашего положения его хватало. Все слушали радио, репродуктор. Называли его «тарелка». Слушали новости с фронта. Было отступление, фашисты наступали. И если хоть где-то немножко наши позиции удерживались, то мы это отмечали, как большой праздник.

Чем утешались дети? Борис, я и соседский мальчик Леша слушали по радио рассказы и сказки. Была такая актриса, комментатор Мария Петрова. Она изумительно читала, ее голос я помню до сих пор. Такой дикции, такого чудного голоса, даже уже став взрослой, я не слышала ни у кого, так она красиво читала. А ведь было такое тяжелое время. Ведь она тоже голодала вместе со всеми. Больше всего запомнились сказки, конечно. А вот над чем я рыдала, так это над повестью «Дети подземелья» В.Г. Короленко. Я готова была слушать радио каждый день, как только оно заговорит.

Этот голос Марии Петровой я слушала и после войны. Мы с дочкой попали во Дворец молодежи на Петроградской стороне, где проходил вечер встречи. Она читала, рассказывала. После стольких прожитых лет было очень приятно вновь слышать ее голос, увидеть ее — она осталась такой, какой сохранилась в нашей памяти, — исключительно добрый, обаятельный человек, ничего не утратила, и мы всегда вспоминаем о ней с большой благодарностью…

Пришло несколько писем от отца. А нам писать было нечем и не на чем, вся бумага шла на растопку. Мало было сводок — их разбирали, перечитывали. Газеты быстро кончались.

Потихонечку люди стали в доме умирать. Умирали тихо — вдруг человек не появляется, а когда приходили навестить, его уже надо было зашивать в простыню или какое-нибудь одеяло легкое. А потом и одеял не стало, потому что при бомбежке у нас выбило стекла со стороны Кронверкской улицы ударной волной, и поэтому одеяла прибивали к окну, чтобы потеплее было.

Потом не стало воды. Всем приходилось ходить за водой на Кронверкский проток, через парк Ленина. Черпали кружкой, к которой была прикреплена цепочка, веревка не годилась, с ней было очень трудно зачерпнуть воды. А когда выпал снег, его в парке набирали в тряпичные мешочки, приходили домой и растапливали.

На фронт призывали мальчиков старших классов. Борис Васильев, наш сосед, и его одноклассники ушли на фронт и не вернулись. Погибли под Ораниенбаумом, там был такой пятачок, где погибло очень много молодежи.

Наши соседи — семья Васильевых, она была самая многочисленная — один за другим все умерли. Константина Назаровича я увидела мертвым во дворе, когда ходила за водой. Он работал на «Ленфильме», и когда уже не мог работать, все равно туда ходил по инерции. И вот не дошел до дома, умер по дороге. Я посмотрела и увидела, что у него были обрезаны щеки. Это произвело на меня такое страшное впечатление, что я не только за водой, вообще из дома выходить боялась. Всех умерших потом отвозили на саночках к Госнардому.

В нашу квартиру стали спускаться жить люди с верхних этажей, потому что там наверху было очень холодно и спускаться за водой было тяжело.

К нам приехала тетя из поселка Лебяжье. Она пожила недолго, выяснилось, что у нее не оказалось карточек, мы вначале думали, или их украли, или она где-то выронила. Стало еще меньше у нас продуктов, ведь надо было делиться. А потом мы эти карточки нашли, они завалились за подкладку пальто, но было уже поздно.

Отец в это время попал в госпиталь, его контузило и ранило в ногу. Он прислал нам подарок — мыло и бутылочку растительного масла. Радость была необыкновенная.

Тетя, не понимая, что делала, выпила эту бутылочку масла. Вскоре она умерла. Пролежала она у нас дома неделю. Мама, зашивая тело в простыню, заразилась трупным ядом. Ей стало плохо, она перестала ходить. Мне удалось выменять редкое в то время лекарство, я маме дала, но оно уже не помогло. Камфара рубини — оно и сейчас продается, это изумительное средство от любых микробов.

Заболел Борис. Его забрали, сказали, что в детский приемник, а через три дня нам сообщили, что он умер. А как сообщили, телефона же не было, просто пришли домой и сказали, что мальчик умер. Очевидно, свезли его к тому же Госнардому, похоронили в братской могиле.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента