Страница:

Школа жизни. Воспоминания детей блокадного Ленинграда

Я эвакуировался дважды

Бедненко Владимир Николаевич

Отец Владимира Николаевича — Николай Илларионович Бедненко (1902–1968 гг.) родился на Украине, в Донецкой области, село Брянцевка. В 1931 году был направлен на учебу в Красную академию в Ленинград (ныне г. Санкт-Петербург). Мать кубанская казачка Александра Петровна Набатникова (1907–2002 гг.) из семьи первых поселенцев, основавших станицу Курганная в Краснодарском крае. До сих пор в станице стоят пять кирпичных домов, построенных отцом Александры Петровны, в которых в настоящее время находятся учреждения районного значения, также им был построен православный храм.

В 1941 г. я жил с семьей в Ленинграде. Мне было 14 лет, я окончил шестой класс. В наше время в школу ходили с 8 лет. Были летние каникулы. Перед войной по ночам устраивали тренировки населения, везде уже были бомбоубежища — громадные белые буквы БУ указывали на их местоположение.

Боялись газа, нас учили, какие бывают газы — фосген, дифосген, как они пахнут, как их различать. И в какую сторону надо бежать, чтобы ветер уносил газ. Во дворе школы проходили учения: нас учили работать с дегазаторами — такие металлические ящики на колесах, в них опилки, если падала зараженная жидкость, надо было ее собирать в эти ящики, а потом выбрасывать вместе с опилками в воду. Ленинград весь в речках и каналах, рядом с нами Мойка, канал Грибоедова — туда и сбрасывали грязные опилки, гибла рыба.

Все готовились к войне. Боялись шпионов, нас учили, если услышишь людей, говорящих плохо по-русски, сообщать постовым милиционерам. Я учился в знаменитой школе — Петершуле — первая школа, которую создал Петр I, это была немецкая школа, там преподавали немецкие учителя. Дисциплина в школе была строгая. Это не значит, что ребята не бегали по школе. Бегали, толкались, хватали каких-то мальчишек и запихивали в женскую уборную, там девочки их лупили — такая обычная жизнь детворы. Но если идет учительница, любая с красной повязкой — это дежурная этажа. Она могла взять за ухо за нарушение порядка, и никаких обвинений, что она там издевается, ничего. За ухо — нормально. Ведет провинившегося в учительскую, выясняет, из какого он класса, затем вызывает классного руководителя; если его нет, вызывает из дома. Родители заняты, работают. Кроме того, родитель воспитывает с нежностью, мягкостью, гладит по головке, требовать мать не умеет, она все равно пожалеет, все равно прикроет. А тут знаешь, сделал — понесешь наказание. И вот приходит родитель. Учительница говорит, вот когда вас выселят из Ленинграда, тогда поиграетесь. Когда я пришел в школу, уже многих немецких учителей выселили (выселение началось в 1934 г.), выселяли и русских. Хочу еще раз отметить, что школа у нас была образцовая. Если я встречал человека из Петершуле, это как мой брат. Уверяю, если бы одна благородная девица из Дворянской школы Института благородных девиц пришла к другой благородной девице, то она последнее платье с себя снимет, накормит и спать уложит. Вот так у нас воспитывали.

22 июня был выходной день. Наша семья — родители и мы с братом Борисом (он на два года младше меня) жили в одной комнате большой коммунальной квартиры, бывшей квартире генерала Шидловского — главного конюшего царского двора. Меня послали за хлебом в булочную на Невском проспекте. А мы жили на улице Желябова (бывшая Большая Конюшенная), рядом с ДЛТ — Домом ленинградской торговли. Булочная была рядом с Пушкинской аптекой, куда еще Пушкин ходил за лекарствами. Квартира Пушкина была рядом с нами. Бегу с батоном хлеба домой, а в это время из радиорепродуктора (перед войной их установили на столбах по улицам) раздался голос: «Внимание, внимание, сейчас будет важное сообщение…» Все побежали к репродуктору, и я за ними. Передавали, что немцы перешли границу, бомбили наши города… Началась война. Я слушал и машинально сгрыз весь батон, который купил домой. Побежал обратно в булочную, а там уже очередь, берут по 10 батонов (больше в одни руки не дают). Взял и я — два. Прибежал домой, родители еще в постели, я им с порога: «Вы тут спите, а там — война, Молотов сказал». Не хотели верить…

Научился, как тушить зажигательную бомбу. Часто бросали кассету бомб — четыре зажигательные и одна фугасная. Иногда показывают в кино, как сидят на крыше и гасят бомбы. Неправда. Если на крышу, где ты сидишь, упадет бомба, тебя снесет взрывной волной. Надо сбежать этажом ниже, там безопасно на бетонных ступенях. А потом подняться на крышу и тушить бомбу. Для этого стояли бочки и были большие клещи, ими надо было схватить бомбу и бросить в бочку. Она там булькает. Но если ее вынуть и она подсохнет, может опять начать гореть — это связано с фосфором. Позже нам выдали такие шапки, как у сварщиков. В них было не так страшно.

Блокаду Ленинграда я не застал. Детей из Ленинграда все время вывозили, главная задача была спасти детей. Я эвакуировался дважды. Первая эвакуация была школьная. Уже 23 июня, в понедельник, нам всем раздали списки, что надо приготовить для эвакуации: расческа, полотенце и т. п. Школа выделила ответственных учителей, все были расписаны по группам.

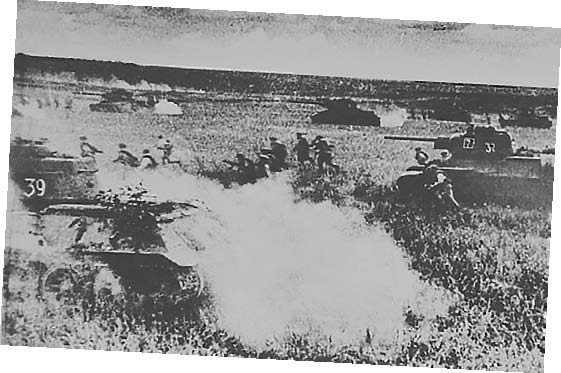

Все было очень организованно, никакой паники, никаких криков и беготни. К школе подъехали автобусы, мы уже были в школе, нас загрузили в вагоны пассажирские, не товарные. Родители были в курсе, куда нас везут, нас снабдили сахаром, мукой, выдали такие бумажки с именами, адресами. Первый раз нас вывезли под Ленинград на станцию Бурга на реке Мста. Вышли из вагонов с мешками за плечами — тогда рюкзаков не было, родители нам с братом Борисом сшили мешки, они завязывались петлей, на фронте их называли «сидор». Сшить их просили разного цвета, чтоб распознавать детей. Нас было 2500 человек. Конечно, сейчас я понимаю, что в Бургу эвакуировать детей было нельзя. Это главная Московская железная дорога, по ней шли эшелоны в Ленинград, везли войска, снаряды, военное оборудование. Шли танки. Туда же прорвались и немцы. Не помню, сколько времени мы были в Бурге. Была осень, но еще тепло, воспринималась эта эвакуация как прогулка: ловили рыбу, гуляли с девчонками, первая любовь. И это не пионерлагерь: лагерной дисциплины не было, была свобода.

Нас вернули в Ленинград, не помню, на какой вокзал. Началась вторая, так называемая городская эвакуация. Пришла мама проводить нас с Борисом. Теперь уже нас загрузили в товарные вагоны, их в войну называли «пятьсот веселый», может быть, это какой-то шифр. Вывозили ночью, организованно, выдали направление на эвакуацию, мама дала нам бидончик, сахар, оделись по-зимнему, в пальто. Мы с Борисом на них спали, так как в вагонах не было ничего, даже соломы. Я казацкого рода, знаю прекрасно, что в вагонах должна быть солома, на которой ты спишь, потом ее выбрасывают, сжигают, чтобы не было вшей. Но у нас не было ничего, хорошо мать дала пальто. Считали, что отправляют нас на три месяца, через три месяца мы разобьем Германию. Место нашего назначения был город Омск. Ехали мы по Северной железной дороге. Отъехали мы недалеко, встали где-то. Просматривались какие-то поля и здания, Было темно, ночь. На рельсах рядом с нашим поездом стояли цистерны, громадные бомбы, если бы это взорвалось, от нас бы ничего не осталось. Стоим час, два. Глубокой ночью раздались выстрелы. Видно, идет цепь людей, и стреляют — прорвались немцы. Бежит человек в форме железнодорожника и кричит: «Эвакуированные, выходите из вагонов, бегите в степь, уводите детей, сейчас здесь будет ад!» В каждом вагоне с эвакуированными был кто-то из взрослых-сопровождающих. В нашем вагоне таким оказался папа одной из девочек — Доры. Он провожал ее в Ленинграде, и его просто посадили в вагон и обязали сопровождать детей. Он пытался сказать, что у него ничего с собой нет. «Документы есть? Ваш ребенок здесь едет? Садитесь и сопровождайте». Так он оказался в нашем вагоне, очень хороший человек, но страшно испуганный. И не знал, что делать. Совсем растерялся. Из некоторых вагонов стали выскакивать дети. А мы остались сидеть в вагоне. И вдруг состав дернулся, часть вагонов отцепилась и осталась на рельсах, наши первые вагоны с теми, кто в них остался, поехали. Мама потом мне рассказывала, что узнавала судьбу нашего эшелона и ей сказали, что эшелон погиб, а тех детей, которые бежали в степь, расстреляли немцы. А мы поехали дальше; то ехали, то стояли, не было ни еды, ни воды, кто-то умирал. Самое страшное — не было воды. Я сочинял стихи. Вот одно из них:

Проехали станцию Котельничья, потом Буй. Колодцы все выхлестаны, одна грязь. Громадная толпа детей кричат машинисту: «Дай хоть глоток воды!» «Не могу, — говорит. — Стоять будем часа четыре. Дальше чем на 100 м от паровоза не отходите, когда дам сигнал, тут же уходим. Но пока стоим, можете отойти, вон там ручей». И мы побежали, умылись — все ж грязные, потные от страха.

Позабыт, позаброшен

Эшелон наш стоит.

Нет ни капельки водички

Дора целый день кричит.

По вагонам ходили какие-то неопрятные серые мужички с бородами, спрашивали: «Трупы есть?» Все молчат. Я подхожу к Дориному отцу, а он мертвый. Не от голода или холода он умер, а от стресса. Кончилось тем, что его забрали, а Дора подошла ко мне и сказала: «Теперь ты — мой папа». И не отходила от меня.

Вообще, в дороге была неразбериха: тобой командуют: подчиняться или нет, умно это или нет?! Один кричит: «Не надо отходить от вагона, вагон — это ваш дом», а другой кричит: «Убегай, сейчас по вагонам будут стрелять!»

Мы приехали в Омск, где нас разгрузили и помыли. Должны были нас рассортировать: меня — в ПТУ, брата — в детдом. Но мама наказала, чтобы мы с братом не расставались, иначе ей было нас не найти. Мы с Борисом сели тайком в поезд и поехали дальше. В конце концов, променяв в дороге все свои вещи на еду, — раздетые, без денег, мы оказались в Сибири, городе Тулун Иркутской области, начиналась сибирская зима… Мне было тогда 14 лет, а Борису — 12.

Город Тулун располагался между Иркутском и Красноярском. У меня с собой были только документы, что я эвакуирован из Ленинграда, а родители мои воюют на фронте. И просьба к местным властям оказать мне содействие. Это были хорошие документы. Мне дали должность сторожа помещения радиостанции, которую эвакуировали, так как летали японские летчики и могли ее разбомбить. Это нас с братом спасло: у нас было где жить, там оставались кое-какие вещи, тряпки, посуда — ведь у нас самих ничего не было, никаких вещей. Часть посуды я отдал соседке, которая собирала ее по домам для госпиталя. Тогда в Тулуне его оборудовали, и православная церковь обратилась к верующим с просьбой помочь бельем, подушками, одеялами, ложками и тарелками.

Во время войны увеличилось количество верующих женщин. Я знаю, что не только у нас в Тулуне собирали вещи для госпиталей. По-видимому, это было и в других тыловых городах. Собирали также бумагу. Письма писали на газетах. Из них также крутили самокрутки — самодельные сигареты: в кусок газеты насыпаешь табак и скручиваешь. Зажигалки появились позже, их научились делать из патронов. Научился и я курить, делать самокрутки.

Я пошел в школу, 7-й класс мне засчитали автоматом, а в 1942 году я окончил 8-й класс. В последний день учебы нас построили и направили в школу молодого бойца в Шерагул (а мы в 15 лет были рослые, физически крепкие). Мы должны были там приобрести военную специальность — истребитель танков. Это когда ты с гранатой идешь на танк. Учили различать гранаты — РГД, Ф-1 (их называли «лимонки»), Ф-2. В строю мы стояли без оружия, оружие хватали по тревоге. У нас были старые винтовки. Стипендию нам не платили, хотя это и были учебные курсы, но училище считалось армейским. Кормили плохо, мы все время были голодные, по ночам лазили через забор, воровали на колхозном поле капусту. После курсов нам предложили идти в артиллерийское училище. Соблазняли тем, что экономим два года: вместо того чтобы учиться в 9—10-х классах, сразу идем в училище, получаем звания лейтенантов и — на фронт. Там на передовой через три месяца — новая звездочка.

Но я с другом Гелькой (у него отец был химиком и назвал его Гелием) сбежали без разрешения в Тулун. Там Гелькин отец (он был директором пяти школ города) сказал: «Вам надо уйти из города, иначе вас по-горячему заметут, вы без документов». И отправил нас в Саяны, в село Заборье, косить сено для школьных лошадей. Там нас встретили хорошо. Эвакуированные в тайгу не ходили. Пойдешь по ягоды и не вернешься: то ли зверь задрал, то ли заблудились. И тучи комаров разных видов: комар обычный, мошка такая красноглазая, малюсенькая, забивается в глаза, в веки, так что ничего не видишь. Коровы от них сходили с ума. У сибирских коров вымя покрыто шерстью от мошки и от морозов.

Эвакуированные в Сибири устраивались поразному. Видел на базаре тех, кто менял вещи: снимали кольца, меняли на продукты. Видел плачущего мужчину: у него ничего не было, а нужны ботинки, шапка, варежки, ведь зима — минус пятьдесят. Видел жен пограничников. Мужья погибли, жен и детей успели вывезти на восток. Совсем молодые женщины с маленькими детьми. Что с них возьмешь? Представь: девочка окончила школу, вышла замуж за военного, родила ребенка. Что она может? Точить снаряд? Нет. Копать землю? Она промерзла на два метра, а ниже — вечная мерзлота. Она лом три раза поднимет и сядет. И никому она не нужна. Вот они с детьми осели около вокзала, ходили между эшелонами с военными и отдавались им за хлеб, банку тушенки. Я с этими женщинами разговаривал: «Как вы смеете? Вы же комсомолки». Я был такой идейный парень. А они мне: «Я на все согласна ради ребенка. Ребенок на глазах умирает, просит кусок хлеба, а у меня ничего нет. Я эту банку на полмесяца растяну, по ложке буду ему в бульон кидать». Такое было…

А мы косили траву, закончили глубокой осенью, уже снег был, и по снегу вернулись в город. В городе я пошел к секретарю райкома просить работу. Сторожем я получал 120 рублей, их мне не хватало даже на то, чтобы выкупить продукты по карточкам. Секретарь райкома направил меня на работу на мясокомбинат, я перешел в вечернюю школу и пошел работать.

Вставать надо было в пять утра. Приходил на комбинат, потом — школа, без пятнадцати двенадцать возвращался домой. Ночью надо было снять с себя и с брата все белье, выварить, потому что иначе заедят вши, будет тиф — сыпной или брюшной, и ты погибнешь. А одежда только одна, один экземпляр у каждого, у меня и у брата, поэтому ночью надо одежду выварить, все вместе, черное и белое. Еще высушить надо, и утром это все надеть.

На мясокомбинате я работал с полгода, не больше: то есть зиму я пережил, а весной попал в тюрьму. Приезжали получать бульон для столовых. Их задержали, у них в бочке оказалась колбаса в мешке. Их стали допрашивать, а они говорят: «Это нам дал вот этот, с коптилки». То есть я. Надо сказать, что меня, прежде чем взять на работу, пару раз проверили, что я не ворую, и только тогда поставили коптить колбасу, потому что все везде воровали.

Забрали в шесть утра где-то. Воскресенье было, я спал еще, валялся часик. В это время стучат. Обыскали все, ничего абсолютно не нашли. Даже к этому времени я тот бульон, который нам положен был, весь съел — с понедельника новый бачок давали. И все чисто, обыскали, ничего не нашли. Я говорю: «Давайте, я акт обыска подпишу». Надо же зафиксировать, это же выгодный, думаю, для меня документ, что у меня ничего не было. Они говорят: «Обойдешься». Надо посадить кого-то. Что они, будут искать, что ли? Так пришлось мне отсидеть в КПЗ (камера предварительного заключения). Как обычно, допрашивали. Мне повезло. Пришел прокурор и спрашивает: «У кого есть какие-нибудь замечания, возражения?» А я говорю: «У меня есть. Я прошу, чтобы мне сюда учебники дали. Я пропускаю занятия, сижу здесь, пока вы там разбираетесь, а я потом не догоню. Мне надо, чтобы учебники сюда дали, я буду здесь заниматься». Этот прокурор настолько удивился, спросил: «А ты кто?» А вид был, ну можно себе представить: какой-то ватничек цветной, с «цветочками». Поскольку я работал все время, качал жижу, естественно, обливался, можно представить, как этот ватничек выглядел, какой он имел запах, вид и цвет. Такого же вида была шапка. Сам я был худой-худой! Хотя на мясокомбинате немножко отъелся, но все равно, такой долговязый парень.

— Ты кто такой вообще? — спрашивает.

— Я — эвакуированный из Ленинграда.

— Ну и что ты, учишься в школе?

— Учусь в школе. Мне учебников не дают — третий раз обращаюсь письменно. Время идет, а мне потом сдавать надо — я вот отсюда выйду, потому что я ни в чем не виноват.

— Ах, ты еще и не виноват? Ты не признаешься, что ты виноват?

В общем, этот прокурор посмотрел и увидел, конечно, что возня будет, могут быть неприятности, в конечном итоге, кто его знает, кто он такой, этот парень. Потом он, может быть, поинтересовался, откуда я взялся на мясокомбинате, и когда узнал, что первый секретарь райкома партии туда отправил, то подумал, что все это может плохо кончиться для них. Тем более что ничего не нашли, никаких доказательств же нет! Короче говоря, он сказал: «Знаешь что? Мы переводим тебя в свидетели».

За это ж нужно отвечать, почему меня взяли! Представьте, вы сейчас выйдете из моих дверей, подойдут к вам двое, скажут: «Пройдемте, вон машина стоит». А вы скажете: «Куда, что, почему?!» Так и меня. Меня вызвали все-таки на суд. А на суде была такая анекдотическая ситуация. Зачитывает судья: «Такой-то…» «Я!» — сидит… Тогда решеток еще не было, как сейчас, — была лавка, и по бокам стояли два здоровых милиционера. Если что, как даст, так там и сядешь. А подсудимых сидело трое: начальник их, который был, и двое ребят грузчики. Вот зачитывают: «Такой-то — садитесь. Такой-то — садитесь. Такой-то — садитесь. Бедненко!» Я встаю из зала — я в зале сижу.

— А почему вы сидите в зале? Что это за демократия? Марш на скамью подсудимых!

— Я — свидетель, — говорю, — господин судья.

— Какой я тебе господин?

— Не товарищ же, — говорю.

— Это как понимать-то, «не товарищ же» — о, какой грамотный! Садись.

Я сел. Он читает дальше, дальше… А в конце написано — отпущен.

Он:

— Ну, так, а чего ты здесь сидишь?!

Я говорю:

— Вы приказали.

Короче, отпустили меня, и все. Но я уже на мясокомбинат не пошел. Все спрашивали: «Чего ты в тюрьме делал?» Вели же через весь город под пистолетом. Маленький городок, 15 тысяч населения, все друг друга в основном знают. Два завода в городе — лесозавод и мясокомбинат. Говорили: то ли он украл, то ли у него украли — ну что-то с ним «такое» было. Вообще, не каждый верил. И каждый начинает расспрашивать — это неприятно все. Все же переживал, первый раз в жизни такое случилось. Хорошо, что я был физически здоров. Хорошо, что я попал так удачно, что урки и всякая шпана пришла позже, и я уже был, так сказать, здесь хозяин. В тюрьме своя система: смотрящие — кто главный, кто подчиняется. Они меня уважали, я уже знал, что это такое — своими глазами и на своей шкуре. Подарили мне финку со словами: «Ты хороший человек. На тебе, чтобы защищаться».

После я уже не работал, потому что в это время приехал мой отец из Ленинграда и стал ректором (тогда это был «директор») Педагогического института из города Черкесска, с Кавказа, который был эвакуирован. И его туда назначили ректором, потому что отец был достаточно грамотным, имел два высших образования. Через некоторое время привезли мою мать, с огромными ногами распухшими — водянка. Это так называемая дистрофия, которая выражается по-разному — некоторые совершенно худеют, а некоторые, наоборот, распухают. Мать надо было ставить на ноги. Врач посмотрел (старичок такой приходил к нам) и сказал: «Я чувствую, что, Володя, вам придется заниматься матерью, отцу некогда. Значит, так. Садитесь на это дело и спасайте мать. Уже не до работы. Что нужно? Нужно свежее масло, сливочное, совершенно свежее. Пусть она ложечкой, сколько сможет, сосет каждый день. Как только у нее начнется изжога, значит, прекращайте. Только это ее спасет, масло вытеснит воду из клеток». Жировая же клетка должна быть, а она стала водяная.

Мать сказала: «У меня есть туфли, хорошие туфли-лодочки на высоком каблуке, лаковые, ленинградские, таких в Сибири никто не видел». Заграничные какие-то. На базар нельзя нести, соседка сказала, что убьют. Было полно шпаны — ударят сзади, туфли украдут. Я пошел, взял одну туфлю. Пошел туда, где продают масло. Вижу, стоит с ведром молодая красивая женщина. Я посмотрел — ее нога.

— Какой у вас размер? — спрашиваю.

— 38–39.

Показываю туфлю:

— Сколько хочешь?

— Ведро масла.

— Так тебе же надо каждый день свежее?

— Да.

Тогда она говорит:

— Так. Я тебе буду приносить, я продаю каждый день здесь. Ты возьмешь у меня один кусок, она съест — придешь за следующим.

Я говорю:

— Ну я же тебе не могу поверить.

— Конечно.

Я говорю:

— Единственное, что тебе даю, — одну туфлю. А вторую потом.

— Согласна. Только давай померяем. Правда, немножко узковато. Но я же не каждый день буду их носить. Так надеть один раз, пофасонить.

Взяла эту одну туфлю. Ну а как ты иначе сделаешь? Я знал, что она трактористка из поселка Иннокентиевский. А какой выход еще? Зачем туфли, когда мама умирает? Выход хороший. И мы поделили надвое эти туфли: я ей отдал одну, себе взял кусок масла, он как камень от мороза. Пришел домой, и мама начала лечиться.

Когда мать выздоровела, встала на ноги, она сказала: «Я не хочу умирать». И пошла работать на хлебозавод заведующей лабораторией. Каждый день она приносила кусочками поломанный хлеб примерно с буханку — пробы. Она была уверена, что будет рецидив. Ей сказали, что болезнь, может, только на время ушла. Она не верила, что будет долго жить, сказала: «Я хочу умереть на родине». А родиной ее был Краснодарский край. Мама поставила вопрос о том, что надо срочно ехать на Кавказ, когда там начиналось наступление наших войск.

Они с отцом почти не виделись в войну. Он занимался одним делом, она занималась другим. Так как она была медиком, ее забрали на передовую, там была санинструктором, но не смогла маленькая женщина таскать громадных мужиков. Она была грамотная, с высшим образованием. Это сейчас качество образования стало хуже: пошел в метро и купил диплом, тогда нет.

Мама много рассказывала о блокадном Ленинграде, это были страшные рассказы. Я сам видел, как горели Бадаевские склады. Это было большое преступление: сложить все продукты на один склад. В первые же дни этот склад был ликвидирован. Это десятилетние запасы! Продуктов бы хватило на всю блокаду, на весь город, только надо было разбросать их по разным складам. Городские власти в данной ситуации преступники. Вряд ли они сознательно это сделали, они просто были неграмотными людьми. Если ты хоть чуть-чуть соображаешь, даже по дому, например: тебя затопило водой, залили соседи, и у тебя все твои продукты, все твои запасы пропали. Неужели будешь их все в одном месте хранить?

Не только о блокаде

Бирштейн Татьяна Максимовна

Татьяна Максимовна Бирштейн, доктор физико-математических наук, главн. научн. сотр. Института высокомолекулярных соединений РАН, профессор СПбГУ, заслуженный деятель науки РФ, лауреат европейской премии L’Oreal-UNESCO «Женщинам в науке».

Семья. Родители. Я живу в Санкт-Петербурге (Ленинграде) всю свою жизнь, уже больше 80 лет. Это воспоминания о блокаде, и не только. Мой отец, Макс Миронович Бирштейн, родился в 1885 году в большой еврейской семье. Семья жила в Бресте (тогда он назывался БрестЛитовск) в полосе оседлости. Брест-Литовск в то время был, можно сказать, еврейским городом. Чтобы получить высшее образование, отец поступил в университет города Юрьева, нынешний Тарту, в Эстонии. Хотя Юрьев входил тогда в состав России, но он пользовался особым статусом, и в его университете не было процентной нормы для евреев. Поступить туда еврею было легче. А вообще, в высших учебных заведениях в России была процентная норма. Это значит, что евреев могли принять не больше, чем сколько-то процентов. Отец окончил медицинский факультет Юрьевского университета в 1913 г. В его дипломе написано, что по указу Николая II он утвержден в степени лекаря.

Он начал работать врачом в Петербурге; в городе тогда можно было проживать евреям из купеческого сословия или если у них было высшее образование. У отца на дипломе поставлен штамп СПб. полиции о праве проживания в Петербурге до 1931 г. После революции 1917 г. это оказалось уже не существенно. Во время Первой мировой войны отец некоторое время был военным врачом.

Тогда все евреи по документам носили еврейские имена. Отец был назван Мордка. Но во многих семьях в обращении были приняты русские имена. Так было и в семье моей мамы, и в семье моего отца. После революции была возможность менять имя в официальных документах, отец вначале поменял имя на Мордух, а позже поменял его еще раз (это вошло не во все его документы) на имя Макс, или Максим, как его дома звали.