Страница:

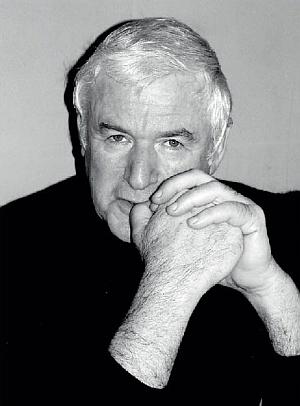

Семен Злотников

Божьи дела (сборник)

…В творчестве Семена Злотникова предпринята интересная попытка соединить драматизм повседневности, тончайший психологизм и неуловимую атмосферность, свойственные драматургии Чехова, с неистовством высоких шекспировских страстей».

Владимир Пахомов, режиссер

«…Как жить? Злотников продолжает наилучшие традиции русской литературы. Там всегда появлялся этот единственный, по сути, простейший вопрос. Как-то я сравнивал Злотникова с Чеховым и назвал комедиями отчаяния его преисполненные грустью и при этом такие смешные пьесы. Они очень похожи на жизнь – какая нас ждет».

Яцек Вакар

«Я с завистью думал о литературе, которая дает театру таких искушенных мастеров, как Злотников. Вроде бы ничего особенного, но если в это вслушаться, открываются все более глубокие слои значений. Не говоря уже о том, что в диалогах слышна вся русская традиция с единственной в своем роде композицией лиризма и комизма. Через него говорят все русские писатели».

Януш Майхерек

Божьи дела

поэма

«Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе…»

(Бытие, глава 22)

1

Я бы много отдал, чтобы то, что случилось со мной, оказалось кошмарным сном, одной из придуманных мной же невероятных историй.

Придумать можно все что угодно, и совсем другое – пережить самому…

Придумать можно все что угодно, и совсем другое – пережить самому…

2

Однажды в Москве, на Тверской, в большом книжном магазине, куда я был приглашен на презентацию нового романа, у меня попросил автограф скромного вида монах с холодными, тусклыми, цвета болота глазами.

Почтительно склонившись, он протянул мне книгу.

Странно, удивился я собственной рассеянности, среди нескольких лиц в зале я не заметил служителя культа!

Хотелось домой к моему малышу, я устал, и мне было лень вступать с читателями в диалог, тем не менее я первый с ним и заговорил.

– Вам понравилась моя книга? – поинтересовался я из вежливости, торопливо расписываясь.

О, знать бы тогда, что за ящик Пандоры шутя открываю, – бежал бы, слова не говоря, от этого престранного существа в рясе!..

– Так вы не ответили, как вам роман? – с дурацкой настойчивостью я повторил вопрос.

Кто меня тянул за язык?..

Поскольку ответа опять не последовало, я поднял голову и неожиданно обнаружил на месте уродца… прелестное существо, точь-в-точь с холста Боттичелли, с золотыми локонами и глазами цвета морской волны; тонкий шелк небесных тонов обтекал ее гибкое тело, на мгновение мне показалось, она излучает свет…

Голова закружилась, меня захлестнуло волной никогда прежде не изведанного счастья.

Словно молния вдруг полыхнула внутри меня, высветив все мои предшествующие блуждания в поисках Абсолюта.

Идеал, что когда-то мерещился мне, спокойно стоял и одним своим видом свидетельствовал: вот я!

Воистину я себя ощущал нечаянно уцелевшим Адамом, наконец повстречавшим свою половину.

Опьянев от восторга, я уже рисовал нашу с ней жизнь в райском саду, где мы бы не старились и не дряхлели, не ведали суеты и не томились бездействием, не искали бы лучшей доли и не бежали бы в никуда…

– Лев Константинович, книгу позвольте! – услышал я будто издалека.

– А-а, это вы… – разочарованно пробормотал я, возвращая монаху роман…

Почтительно склонившись, он протянул мне книгу.

Странно, удивился я собственной рассеянности, среди нескольких лиц в зале я не заметил служителя культа!

Хотелось домой к моему малышу, я устал, и мне было лень вступать с читателями в диалог, тем не менее я первый с ним и заговорил.

– Вам понравилась моя книга? – поинтересовался я из вежливости, торопливо расписываясь.

О, знать бы тогда, что за ящик Пандоры шутя открываю, – бежал бы, слова не говоря, от этого престранного существа в рясе!..

– Так вы не ответили, как вам роман? – с дурацкой настойчивостью я повторил вопрос.

Кто меня тянул за язык?..

Поскольку ответа опять не последовало, я поднял голову и неожиданно обнаружил на месте уродца… прелестное существо, точь-в-точь с холста Боттичелли, с золотыми локонами и глазами цвета морской волны; тонкий шелк небесных тонов обтекал ее гибкое тело, на мгновение мне показалось, она излучает свет…

Голова закружилась, меня захлестнуло волной никогда прежде не изведанного счастья.

Словно молния вдруг полыхнула внутри меня, высветив все мои предшествующие блуждания в поисках Абсолюта.

Идеал, что когда-то мерещился мне, спокойно стоял и одним своим видом свидетельствовал: вот я!

Воистину я себя ощущал нечаянно уцелевшим Адамом, наконец повстречавшим свою половину.

Опьянев от восторга, я уже рисовал нашу с ней жизнь в райском саду, где мы бы не старились и не дряхлели, не ведали суеты и не томились бездействием, не искали бы лучшей доли и не бежали бы в никуда…

– Лев Константинович, книгу позвольте! – услышал я будто издалека.

– А-а, это вы… – разочарованно пробормотал я, возвращая монаху роман…

3

Кажется, я еще расписался на скольких-то книгах, кого-то из вежливости выслушивая, кому-то автоматически кивая, потом еще долго добирался в пробках домой по заснеженной Москве.

Митя спал, Машенька, как всегда, дожидалась меня с ужином.

После, в гостиной, расслабленно сидя в креслах, мы пили молодое мальтийское вино, я вполглаза следил за беззвучным мельканием кадров на экране телевизора и рассеянно слушал рассказы жены о дневных проказах нашего сына.

Мы его очень любим.

Я своего малыша люблю больше всего на свете.

В тот вечер, однако, я мыслями находился далеко…

Митя спал, Машенька, как всегда, дожидалась меня с ужином.

После, в гостиной, расслабленно сидя в креслах, мы пили молодое мальтийское вино, я вполглаза следил за беззвучным мельканием кадров на экране телевизора и рассеянно слушал рассказы жены о дневных проказах нашего сына.

Мы его очень любим.

Я своего малыша люблю больше всего на свете.

В тот вечер, однако, я мыслями находился далеко…

4

Нежно обняв и поцеловав Машеньку, я сослался на необходимость еще поработать и отправился на ночлег к себе в кабинет.

Мне хотелось побыть одному и что-то, может быть, записать.

Я почти не помнил монаха, в то время как образ прекрасной девы, казалось, неотступно следовал за мной.

До глубокой ночи я просидел без движения за письменным столом и мучительно соображал, что бы могло это значить.

За многие годы писания повествований я научился не пропускать и подвергать анализу любое внешнее приключение – будь то нежданный взгляд, или окрик незнакомца, или нечаянное прикосновение незнакомки в автобусе.

Иногда меня спрашивают, чаще я сам задаю себе вопрос: верую ли я?

На что я себе и другим по возможности искренне отвечаю, что верю скорее, но и – сомневаюсь; и что, с одной стороны, почти убежден в неслучайности всего происходящего, а с другой – всегда и всему ищу разумные объяснения.

Постепенно неспособность сделать выбор между Верой и Разумом превратила мое существование в замедленное самоистязание: слишком многое из того, что со мною случалось, увы, не поддавалось осознанию; но и примириться и жить с тем, чего я не понимал, не получалось.

Немудрено, что однажды я отправился за советом к историческому Аврааму – тому самому, что открыл единого Бога и уверовал в Него до такой степени, что готов был пожертвовать единственным сыном Исааком.

И даже почти пожертвовал…

Так случилось, что именно эта история Веры и Абсурда, Любви и Отчаяния меня бередила и мучила больше других.

Я был еще ребенком, когда мой молчаливый папаша (маляр по профессии и художник в душе) после моей очередной провинности без объяснений приколотил у меня над кроватью собственноручно им намалеванную копию с картины Караваджо «Жертвоприношение Авраама».

Помню, меня поразило, что мальчик на картине был примерно моего возраста и даже на меня похож, а бесстрастный палач, облаченный в просторные одежды цвета запекшейся крови, странно напоминал моего сурового родителя (похоже, таким образом он доводил до моего сведения, что меня ждет в случае неповиновения).

Это позже я узнал имя автора оригинала, название и смысл изображенного, а тогда я только увидел насмерть перепуганного паренька и страшного старика с огромным остро наточенным ножом у детского горла.

На все мои тогдашние попытки разобраться в сути изображенного на холсте отец тоскливо отмалчивался или неопределенно и мрачно произносил: «Да узнаешь еще!» – а мама только тяжко вздыхала и молча вертела указательным пальцем у виска.

Уже после его смерти (он покончил с собой, едва я достиг тринадцати лет) я с изумлением обнаружил, что он позабыл (или намеренно не захотел) запечатлеть присутствующего у Караваджо златокудрого ангела с крылышками, но вместо него на заднем плане холста очень мелко изобразил будто крадущуюся фигуру мужчины с посохом наперевес…

Повторюсь, поначалу я понятия не имел, кем эти трое – мальчик, старик и таинственный человечек в кустах (явно отсутствующий у Караваджо) – доводятся друг другу, а когда подрос и узнал, вся эта история с закланием любимого существа во имя неопределенных предпочтений, помню, не вызвала у меня ничего, кроме ужаса и содрогания…

Итак, размышлял я, сидя в кресле, подобная греза, как явление девы во сне или наяву, могла бы со мной приключиться в пору канувшей в Лету юности, когда меня жгло и томило страстное желание любить.

Я не уставал боготворить моего доброго ангела Машеньку, и сама мысль о другой женщине, пускай и совершенной, представлялась мне абсурдной и невозможной, – однако ж…

Едва я уснул – она мне явилась!

Самое для меня удивительное – это то, что я совершенно не удивился, увидев ее в своем кресле – голышом, свернувшуюся калачиком и с тем же чуть насмешливым выражением лица, какое у нее было и наяву.

Я молчал.

И она молчала.

Я смотрел на нее с удовольствием и, кажется, не пытался скрыть восхищения.

Я по-прежнему не понимал, кто она и как оказалась посреди ночи одна у меня в кабинете; при этом меня не заботило, какую угрозу сулит мне ее появление: ведь она могла оказаться заурядной воровкой или даже убийцей; или в любую минуту могли появиться жена или сын – и я бы не знал, что говорить и что делать…

Тем не менее я был по-мальчишески рад, что мы с нею совсем одни.

Я молча подвинулся к стенке, освобождая для нее местечко на постели рядом с собой.

Мгновения не раздумывая, она нырнула в мои объятия и увлекла за собой в пучину наслаждения…

Не случись того, что случилось чуть позже, я бы мог, подобно царю Соломону, посвятить этому моему неожиданному и восхитительному любовному переживанию стихи или прозу, напоенные негой и страстью той фантастической ночи (о, я бы, наверное, отыскал слова для описания нашего нескончаемого безумства – будь я, повторюсь, к тому расположен!).

Но вот уже ночь истончилась.

Светало, когда я, абсолютно без сил, в сладостной истоме откинулся на подушках и попытался перевести дух.

Сердце радостно билось в груди, впервые за долгое время я не чувствовал тяжести своего тела.

И самого времени!

Мне было легко, от меня отступили, казалось, все страхи и комплексы, я себе нравился, и я собой был доволен.

Меня уже не заботило, откуда взялось это совершенное существо, кто она и как вообще тут оказалась.

Я даже собрался было сказать ей про то, как мне с ней неожиданно прекрасно и удивительно, – но она меня опередила:

– О, мой возлюбленный муж, – прошептала она, – о, мой повелитель, мой бог!

– Я чего-то не понял, прости… – пробормотал я расслабленно.

– Не сейчас, мой любимый… – так же шепотом попросила она, приложив палец к моим губам. – Буду ждать тебя в пять пополудни у новой часовни, что в Свято-Даниловом монастыре. Придешь?

– Да… – неожиданно согласился я, камнем погружаясь в сон…

Мне хотелось побыть одному и что-то, может быть, записать.

Я почти не помнил монаха, в то время как образ прекрасной девы, казалось, неотступно следовал за мной.

До глубокой ночи я просидел без движения за письменным столом и мучительно соображал, что бы могло это значить.

За многие годы писания повествований я научился не пропускать и подвергать анализу любое внешнее приключение – будь то нежданный взгляд, или окрик незнакомца, или нечаянное прикосновение незнакомки в автобусе.

Иногда меня спрашивают, чаще я сам задаю себе вопрос: верую ли я?

На что я себе и другим по возможности искренне отвечаю, что верю скорее, но и – сомневаюсь; и что, с одной стороны, почти убежден в неслучайности всего происходящего, а с другой – всегда и всему ищу разумные объяснения.

Постепенно неспособность сделать выбор между Верой и Разумом превратила мое существование в замедленное самоистязание: слишком многое из того, что со мною случалось, увы, не поддавалось осознанию; но и примириться и жить с тем, чего я не понимал, не получалось.

Немудрено, что однажды я отправился за советом к историческому Аврааму – тому самому, что открыл единого Бога и уверовал в Него до такой степени, что готов был пожертвовать единственным сыном Исааком.

И даже почти пожертвовал…

Так случилось, что именно эта история Веры и Абсурда, Любви и Отчаяния меня бередила и мучила больше других.

Я был еще ребенком, когда мой молчаливый папаша (маляр по профессии и художник в душе) после моей очередной провинности без объяснений приколотил у меня над кроватью собственноручно им намалеванную копию с картины Караваджо «Жертвоприношение Авраама».

Помню, меня поразило, что мальчик на картине был примерно моего возраста и даже на меня похож, а бесстрастный палач, облаченный в просторные одежды цвета запекшейся крови, странно напоминал моего сурового родителя (похоже, таким образом он доводил до моего сведения, что меня ждет в случае неповиновения).

Это позже я узнал имя автора оригинала, название и смысл изображенного, а тогда я только увидел насмерть перепуганного паренька и страшного старика с огромным остро наточенным ножом у детского горла.

На все мои тогдашние попытки разобраться в сути изображенного на холсте отец тоскливо отмалчивался или неопределенно и мрачно произносил: «Да узнаешь еще!» – а мама только тяжко вздыхала и молча вертела указательным пальцем у виска.

Уже после его смерти (он покончил с собой, едва я достиг тринадцати лет) я с изумлением обнаружил, что он позабыл (или намеренно не захотел) запечатлеть присутствующего у Караваджо златокудрого ангела с крылышками, но вместо него на заднем плане холста очень мелко изобразил будто крадущуюся фигуру мужчины с посохом наперевес…

Повторюсь, поначалу я понятия не имел, кем эти трое – мальчик, старик и таинственный человечек в кустах (явно отсутствующий у Караваджо) – доводятся друг другу, а когда подрос и узнал, вся эта история с закланием любимого существа во имя неопределенных предпочтений, помню, не вызвала у меня ничего, кроме ужаса и содрогания…

Итак, размышлял я, сидя в кресле, подобная греза, как явление девы во сне или наяву, могла бы со мной приключиться в пору канувшей в Лету юности, когда меня жгло и томило страстное желание любить.

Я не уставал боготворить моего доброго ангела Машеньку, и сама мысль о другой женщине, пускай и совершенной, представлялась мне абсурдной и невозможной, – однако ж…

Едва я уснул – она мне явилась!

Самое для меня удивительное – это то, что я совершенно не удивился, увидев ее в своем кресле – голышом, свернувшуюся калачиком и с тем же чуть насмешливым выражением лица, какое у нее было и наяву.

Я молчал.

И она молчала.

Я смотрел на нее с удовольствием и, кажется, не пытался скрыть восхищения.

Я по-прежнему не понимал, кто она и как оказалась посреди ночи одна у меня в кабинете; при этом меня не заботило, какую угрозу сулит мне ее появление: ведь она могла оказаться заурядной воровкой или даже убийцей; или в любую минуту могли появиться жена или сын – и я бы не знал, что говорить и что делать…

Тем не менее я был по-мальчишески рад, что мы с нею совсем одни.

Я молча подвинулся к стенке, освобождая для нее местечко на постели рядом с собой.

Мгновения не раздумывая, она нырнула в мои объятия и увлекла за собой в пучину наслаждения…

Не случись того, что случилось чуть позже, я бы мог, подобно царю Соломону, посвятить этому моему неожиданному и восхитительному любовному переживанию стихи или прозу, напоенные негой и страстью той фантастической ночи (о, я бы, наверное, отыскал слова для описания нашего нескончаемого безумства – будь я, повторюсь, к тому расположен!).

Но вот уже ночь истончилась.

Светало, когда я, абсолютно без сил, в сладостной истоме откинулся на подушках и попытался перевести дух.

Сердце радостно билось в груди, впервые за долгое время я не чувствовал тяжести своего тела.

И самого времени!

Мне было легко, от меня отступили, казалось, все страхи и комплексы, я себе нравился, и я собой был доволен.

Меня уже не заботило, откуда взялось это совершенное существо, кто она и как вообще тут оказалась.

Я даже собрался было сказать ей про то, как мне с ней неожиданно прекрасно и удивительно, – но она меня опередила:

– О, мой возлюбленный муж, – прошептала она, – о, мой повелитель, мой бог!

– Я чего-то не понял, прости… – пробормотал я расслабленно.

– Не сейчас, мой любимый… – так же шепотом попросила она, приложив палец к моим губам. – Буду ждать тебя в пять пополудни у новой часовни, что в Свято-Даниловом монастыре. Придешь?

– Да… – неожиданно согласился я, камнем погружаясь в сон…

5

Поутру, едва пробудившись, я обнаружил возле себя Машеньку – на разворошенной постели.

«Вот так фокус, а где же… она?» – удивился я и едва удержался, чтобы не побежать искать по комнатам.

Возможно, мелькнуло в мозгу, она где-то тут притаилась…

Затем я покосился на Машеньку и живо представил, как она застукала нас спящими и что с соперницей сотворила (о, я страшился предположить, что бы могла из ревности вытворить моя суженая!).

Целых тридцать два года мы были счастливы в браке и бесконечно доверяли друг другу.

Правда, бывало, она иногда (без причины как будто) мрачнела и делалась молчаливой; или вдруг начинала рыдать и сумбурно жаловалась на страх потерять меня и сына…

Я ее успокаивал как мог и даже клялся, что в нашей семье такое невозможно, и она тоже жалась ко мне и тоже меня заверяла в вечной любви (но при этом еще и грозила кому-то всеми муками ада!).

Как будто что-то предчувствовала…

Признаюсь, я содрогнулся при мысли, что Машенька стала свидетелем моего предательства.

Что я отвечу, подумалось мне, когда она проснется и поинтересуется?..

И как я буду смотреть ей в глаза?..

В самом деле, действительно, я решительно не понимал, как со мною такое произошло!..

Машенька между тем безмятежно и сладко посапывала на моем плече.

Однако подумал, что попросту зря бью тревогу и ни о чем таком она не догадывается…

Возможно, подумал с надеждой, такого, чего-то такого – и не произошло…

А если все-таки допустить, что произошло, то все это мне лишь приснилось?..

«Не было, не было, не было! – возликовал я, боясь шелохнуться, дабы не потревожить покой дорогого мне существа. – Ничего-то, оказывается, не было!» – радовался я, как школьник, обманувший учительницу.

Я не мог сдержать слез и только благодарил судьбу.

«Господи, – повторял я про себя с великим облегчением, – уж пугай, если хочется, только не наказывай!»

Митя, кстати, не обнаружив нас в спальне, прибежал в кабинет и с ходу полез к нам под одеяло.

Наш малыш категорически отказывался взрослеть: в свои восемь лет он еще плохо говорил, нещадно коверкал слова, писался в кроватку, по ночам прибегал к нам в постель и жался продрогшим воробышком то к Машеньке, то ко мне.

Никакие увещевания вроде: «Митя, ты уже большой мальчик!» или даже запреты: «Митя, нельзя!» – не работали, он только крепче обнимал нас и бормотал в полусне, как он нас крепко любит.

Он был очень привязан к нам с Машенькой!

Фактически он больше ни с кем, кроме нас, не мог находиться; при встрече с детьми или со взрослыми он смертельно бледнел, запрокидывал голову и начинал задыхаться.

В три года врачи обнаружили у него редчайшую форму эпилепсии с пугающим названием «ego sum» (с языка древних латинян буквально «бесконечно одинокий»!).

Как мне объяснили, при этом заболевании для индивида видеть себе подобных, тем более находиться с ними поблизости – пытка, по силе сравнимая с истязанием каленым железом.

Можно представить, как я испугался и пал духом!

Однако я взял себя в руки, полез в дореволюционную медицинскую энциклопедию и обнаружил, что этой болезнью страдали божественный пророк Моисей, великий философ Сократ, непревзойденный воин Александр Македонский и многие другие, менее известные в истории личности.

Соседство в ряду великих и знаменитых утешало только слегка…

По понятным причинам наш сын школу не посещал, учителя приходили к нам на дом, друзей и подруг у него не было – разве мы с Машенькой…

– Митя, сынок, ты мне грудь отдавил! – засмеялась счастливым смехом Машенька.

– Я испугался! – объявил Митя (в отличие от меня, сколько я себя помню маленьким, он своих страхов совсем не стеснялся).

– Да кто же тебя напугал? – воскликнула Машенька, тормоша его и пощипывая.

– Папа, приснилось, нас бросил! – залившись слезами, пожаловался Митя.

– Что? – удивился я.

– Что-что? – почти в тон со мной переспросила Машенька.

Я обнял моего малыша и крепко прижал к груди.

– Никогда тебя не брошу… – пробормотал я, напуганный его странным сном. – Никогда, никогда…

– Да папа нас любит, сыночек, да папа не бросит… – тоже, лаская его и целуя, уговаривала Машенька.

– Очень… правда… люблю… – шептал я моему малышу, не зная, чего тут добавить.

Я только представил тот ужас, что вытерпел Митя во сне, – и слезы сами собой хлынули из глаз.

Я готов был поклясться ему, что скорее сгорю, нежели его оставлю.

Ах, мне бы ему рассказать, как сильно я его люблю, – но слов не было, и я только бормотал: «Митенька… Митя… Митя…»

«Вот так фокус, а где же… она?» – удивился я и едва удержался, чтобы не побежать искать по комнатам.

Возможно, мелькнуло в мозгу, она где-то тут притаилась…

Затем я покосился на Машеньку и живо представил, как она застукала нас спящими и что с соперницей сотворила (о, я страшился предположить, что бы могла из ревности вытворить моя суженая!).

Целых тридцать два года мы были счастливы в браке и бесконечно доверяли друг другу.

Правда, бывало, она иногда (без причины как будто) мрачнела и делалась молчаливой; или вдруг начинала рыдать и сумбурно жаловалась на страх потерять меня и сына…

Я ее успокаивал как мог и даже клялся, что в нашей семье такое невозможно, и она тоже жалась ко мне и тоже меня заверяла в вечной любви (но при этом еще и грозила кому-то всеми муками ада!).

Как будто что-то предчувствовала…

Признаюсь, я содрогнулся при мысли, что Машенька стала свидетелем моего предательства.

Что я отвечу, подумалось мне, когда она проснется и поинтересуется?..

И как я буду смотреть ей в глаза?..

В самом деле, действительно, я решительно не понимал, как со мною такое произошло!..

Машенька между тем безмятежно и сладко посапывала на моем плече.

Однако подумал, что попросту зря бью тревогу и ни о чем таком она не догадывается…

Возможно, подумал с надеждой, такого, чего-то такого – и не произошло…

А если все-таки допустить, что произошло, то все это мне лишь приснилось?..

«Не было, не было, не было! – возликовал я, боясь шелохнуться, дабы не потревожить покой дорогого мне существа. – Ничего-то, оказывается, не было!» – радовался я, как школьник, обманувший учительницу.

Я не мог сдержать слез и только благодарил судьбу.

«Господи, – повторял я про себя с великим облегчением, – уж пугай, если хочется, только не наказывай!»

Митя, кстати, не обнаружив нас в спальне, прибежал в кабинет и с ходу полез к нам под одеяло.

Наш малыш категорически отказывался взрослеть: в свои восемь лет он еще плохо говорил, нещадно коверкал слова, писался в кроватку, по ночам прибегал к нам в постель и жался продрогшим воробышком то к Машеньке, то ко мне.

Никакие увещевания вроде: «Митя, ты уже большой мальчик!» или даже запреты: «Митя, нельзя!» – не работали, он только крепче обнимал нас и бормотал в полусне, как он нас крепко любит.

Он был очень привязан к нам с Машенькой!

Фактически он больше ни с кем, кроме нас, не мог находиться; при встрече с детьми или со взрослыми он смертельно бледнел, запрокидывал голову и начинал задыхаться.

В три года врачи обнаружили у него редчайшую форму эпилепсии с пугающим названием «ego sum» (с языка древних латинян буквально «бесконечно одинокий»!).

Как мне объяснили, при этом заболевании для индивида видеть себе подобных, тем более находиться с ними поблизости – пытка, по силе сравнимая с истязанием каленым железом.

Можно представить, как я испугался и пал духом!

Однако я взял себя в руки, полез в дореволюционную медицинскую энциклопедию и обнаружил, что этой болезнью страдали божественный пророк Моисей, великий философ Сократ, непревзойденный воин Александр Македонский и многие другие, менее известные в истории личности.

Соседство в ряду великих и знаменитых утешало только слегка…

По понятным причинам наш сын школу не посещал, учителя приходили к нам на дом, друзей и подруг у него не было – разве мы с Машенькой…

– Митя, сынок, ты мне грудь отдавил! – засмеялась счастливым смехом Машенька.

– Я испугался! – объявил Митя (в отличие от меня, сколько я себя помню маленьким, он своих страхов совсем не стеснялся).

– Да кто же тебя напугал? – воскликнула Машенька, тормоша его и пощипывая.

– Папа, приснилось, нас бросил! – залившись слезами, пожаловался Митя.

– Что? – удивился я.

– Что-что? – почти в тон со мной переспросила Машенька.

Я обнял моего малыша и крепко прижал к груди.

– Никогда тебя не брошу… – пробормотал я, напуганный его странным сном. – Никогда, никогда…

– Да папа нас любит, сыночек, да папа не бросит… – тоже, лаская его и целуя, уговаривала Машенька.

– Очень… правда… люблю… – шептал я моему малышу, не зная, чего тут добавить.

Я только представил тот ужас, что вытерпел Митя во сне, – и слезы сами собой хлынули из глаз.

Я готов был поклясться ему, что скорее сгорю, нежели его оставлю.

Ах, мне бы ему рассказать, как сильно я его люблю, – но слов не было, и я только бормотал: «Митенька… Митя… Митя…»

6

Я так долго и сильно его желал (целых двадцать четыре года мы с Машенькой жили вдвоем!), что когда, наконец, он явился, я на три года словно онемел.

Удивление или, точнее, шок, что я испытал, превзошел все предшествующие потрясения: например, от первой несчастной любви в одиннадцать лет; или затем, когда, провалившись под лед, я тонул и все-таки сам выбрался; и потом, когда держал в руках свою первую книгу; и еще, никогда не забуду, как после самоубийства отца ко мне тяжело и болезненно приходило осознание, что я никогда больше его не увижу…

Рождение долго ожидаемого сына – что бывает невероятнее!

Вдуматься, из ничего и ниоткуда возникло существо, похожее на меня и осязаемое мной как самое дорогое и любимое…

За первые три года от рождества моего (и только моего!) Мити я не написал и трех строк.

Три года мы с ним были неразлучны.

Я перестал путешествовать и почти не отлучался из дому, забросил все прежние обязательства, не исполнял контракты, бегал от издателей и переводчиков, не отвечал на телефонные звонки, не виделся с друзьями, не встречался с читателями – можно сказать, все свое время и душевные силы отдавал сыну.

Я по сто раз вставал к нему по ночам, я с ним гулял, играл, разговаривал, я ему исповедовался, делился сокровенным, мы слушали Моцарта и Гайдна, я его купал, одевал, менял подгузники, – разве что грудью не кормил!

Впрочем, когда Мите было три месяца, Машенька заболела, пришлось перевести нашего малыша на искусственное вскармливание, и уже я готовил для него молочные смеси, давил соки и заваривал чай.

Я сам этого хотел, и никто меня не заставлял.

Мне самому всякую минуту было необходимо видеть, как мой сын из крохотного человечка постепенно превращается в человека.

Я всему хотел быть свидетелем, и меня действительно занимало любое, пусть неприметное, событие, как-то связанное с моим сыном.

Любой чих, им изданный, представлялся мне исполненным особого содержания.

Одним своим появлением он разрешил для меня мучительную загадку: чего я, собственно, тут, на земле, делаю?

Оказалось, не стоило сильно мудрить, меня попросту милостиво допустили к участию в процессе: меня родил Константин, я родил Дмитрия, Дмитрий, когда придет его очередь…

Божьи дела!

Удивление или, точнее, шок, что я испытал, превзошел все предшествующие потрясения: например, от первой несчастной любви в одиннадцать лет; или затем, когда, провалившись под лед, я тонул и все-таки сам выбрался; и потом, когда держал в руках свою первую книгу; и еще, никогда не забуду, как после самоубийства отца ко мне тяжело и болезненно приходило осознание, что я никогда больше его не увижу…

Рождение долго ожидаемого сына – что бывает невероятнее!

Вдуматься, из ничего и ниоткуда возникло существо, похожее на меня и осязаемое мной как самое дорогое и любимое…

За первые три года от рождества моего (и только моего!) Мити я не написал и трех строк.

Три года мы с ним были неразлучны.

Я перестал путешествовать и почти не отлучался из дому, забросил все прежние обязательства, не исполнял контракты, бегал от издателей и переводчиков, не отвечал на телефонные звонки, не виделся с друзьями, не встречался с читателями – можно сказать, все свое время и душевные силы отдавал сыну.

Я по сто раз вставал к нему по ночам, я с ним гулял, играл, разговаривал, я ему исповедовался, делился сокровенным, мы слушали Моцарта и Гайдна, я его купал, одевал, менял подгузники, – разве что грудью не кормил!

Впрочем, когда Мите было три месяца, Машенька заболела, пришлось перевести нашего малыша на искусственное вскармливание, и уже я готовил для него молочные смеси, давил соки и заваривал чай.

Я сам этого хотел, и никто меня не заставлял.

Мне самому всякую минуту было необходимо видеть, как мой сын из крохотного человечка постепенно превращается в человека.

Я всему хотел быть свидетелем, и меня действительно занимало любое, пусть неприметное, событие, как-то связанное с моим сыном.

Любой чих, им изданный, представлялся мне исполненным особого содержания.

Одним своим появлением он разрешил для меня мучительную загадку: чего я, собственно, тут, на земле, делаю?

Оказалось, не стоило сильно мудрить, меня попросту милостиво допустили к участию в процессе: меня родил Константин, я родил Дмитрия, Дмитрий, когда придет его очередь…

Божьи дела!

7

Так я тогда и не успел (не сумел!) рассказать моему мальчику, как сильно его люблю.

Заслышав слезы в моем голосе, Машенька стала щипаться, Митя немедленно захохотал и задергался, мы с ним столкнулись лбами, и мне тоже вдруг сделалось весело и смешно.

Я обнял их обоих, и мы вместе, крича и повизгивая, сползли с дивана и кучей-малой покатились по ковру…

Потом мы завтракали, потом, крепко держась за руки, гуляли в парке на другом конце Москвы, где у Мити была знакомая белочка, потом обедали в ресторане, потом ходили в кино, где Машенька, улучив минуту, прижалась ко мне и шепнула, что сегодня она счастлива, как никогда прежде.

Сильно смутившись, я попытался перевести ее внимание на экран, торопливо поцеловал в шею и обнял, чтобы она не увидела моего лица, и тут… как нарочно, взглядом скользнул по зеленовато светящемуся в темноте циферблату часов.

Она меня ждет, вспомнил я, Она – ждет!

Я было поднялся, но, опомнившись, сел снова: куда я собрался, ведь то мне приснилось!..

– Любимый, ты что? – прошептала жена, надежно держа меня за руку.

– А-а, просто вспомнил, что должен бежать… – принужденно рассмеялся я. – Сам эту встречу назначил и сам же, представь, позабыл…

Неведомой силой меня влекло к месту назначенного свидания!

Я ощутил на себе ее удивленный взгляд – однако остановиться уже не мог.

– Митя, сынок… – ласково обнял я своего малыша. – Я тебя очень люблю, увидимся дома…

Обычно при встречах или расставаниях он вис на мне и кричал, как меня любит, а тут отчего-то сидел неподвижно, уставившись на экран и не реагируя.

– Митенька, детка, ты меня слышишь? – встревоженно переспросил я и несильно тряхнул его за руку.

И тогда (не забуду!) мой сын на меня посмотрел не по-детски тревожно, как будто о чем-то моля или предупреждая.

– Папа, я тоже тебя люблю, – произнес он ровным голосом необычайно серьезно…

И сегодня еще, после стольких событий, решительно изменивших течение моей жизни, я с волнением вспоминаю глаза моего дитя, полные необъяснимой тревоги.

Но, впрочем, тогда я спешил и не придал значения тому безмолвному Митиному посланию…

Заслышав слезы в моем голосе, Машенька стала щипаться, Митя немедленно захохотал и задергался, мы с ним столкнулись лбами, и мне тоже вдруг сделалось весело и смешно.

Я обнял их обоих, и мы вместе, крича и повизгивая, сползли с дивана и кучей-малой покатились по ковру…

Потом мы завтракали, потом, крепко держась за руки, гуляли в парке на другом конце Москвы, где у Мити была знакомая белочка, потом обедали в ресторане, потом ходили в кино, где Машенька, улучив минуту, прижалась ко мне и шепнула, что сегодня она счастлива, как никогда прежде.

Сильно смутившись, я попытался перевести ее внимание на экран, торопливо поцеловал в шею и обнял, чтобы она не увидела моего лица, и тут… как нарочно, взглядом скользнул по зеленовато светящемуся в темноте циферблату часов.

Она меня ждет, вспомнил я, Она – ждет!

Я было поднялся, но, опомнившись, сел снова: куда я собрался, ведь то мне приснилось!..

– Любимый, ты что? – прошептала жена, надежно держа меня за руку.

– А-а, просто вспомнил, что должен бежать… – принужденно рассмеялся я. – Сам эту встречу назначил и сам же, представь, позабыл…

Неведомой силой меня влекло к месту назначенного свидания!

Я ощутил на себе ее удивленный взгляд – однако остановиться уже не мог.

– Митя, сынок… – ласково обнял я своего малыша. – Я тебя очень люблю, увидимся дома…

Обычно при встречах или расставаниях он вис на мне и кричал, как меня любит, а тут отчего-то сидел неподвижно, уставившись на экран и не реагируя.

– Митенька, детка, ты меня слышишь? – встревоженно переспросил я и несильно тряхнул его за руку.

И тогда (не забуду!) мой сын на меня посмотрел не по-детски тревожно, как будто о чем-то моля или предупреждая.

– Папа, я тоже тебя люблю, – произнес он ровным голосом необычайно серьезно…

И сегодня еще, после стольких событий, решительно изменивших течение моей жизни, я с волнением вспоминаю глаза моего дитя, полные необъяснимой тревоги.

Но, впрочем, тогда я спешил и не придал значения тому безмолвному Митиному посланию…

8

Всю дорогу до Свято-Данилова монастыря, сидя на заднем сиденье такси, я мысленно поносил себя последними словами.

«Куда и к кому я понесся на свидание сломя голову? – допытывался я сам у себя. – И кого ради бросил фактически на дороге жену и сына? И чего, собственно, стоят мои предпочтения, если я так легко через них преступаю?..»

Томясь и терзаясь, я мчался как одержимый на свидание к прекрасному призраку…

«Куда и к кому я понесся на свидание сломя голову? – допытывался я сам у себя. – И кого ради бросил фактически на дороге жену и сына? И чего, собственно, стоят мои предпочтения, если я так легко через них преступаю?..»

Томясь и терзаясь, я мчался как одержимый на свидание к прекрасному призраку…

9

Как я и предполагал, моей ночной гостьи на месте, назначенном ею же, не оказалось!

Тем не менее я дважды обежал вокруг часовни и четырежды с четырех разных входов заглянул внутрь.

«Опоздал всего на тринадцать минут, могла бы и подождать!» – разочарованно подумал я, поглядев на часы.

«За кого, любопытно, меня принимают!» – взыграло во мне и ударило в мозг.

«Пусть только явится, пусть, – говорил я себе, то и дело с надеждой оглядываясь по сторонам, – и я ей скажу всю правду!»

Уж куда как смешно было обижаться на тень, существо из сна: с таким же успехом я мог бы негодовать на простуду или болезнь…

Но, поразмыслив, я, кажется, повеселел: не случилось того, чего я опасался больше всего на свете, – предательства любимых!

«Пугай, Господи, но не наказывай!» – вспомнились к месту слова из молитвы грешника.

На блестящем кресте восседала ворона и сверху, как будто надменно, глядела прямо на меня.

– Не ты ли, подруга, назначила мне свидание? – весело крикнул я и демонстративно постучал себя костяшками пальцев по темечку.

– Ка-ар, ка-ар! – с издевкой, как мне послышалось, отозвалась птица.

– Ну-ну, ты звала – я явился! – воскликнул я театрально (припомнив Эдгара По).

– Ка-ар, ка-ар! – немедленно откликнулась ворона почти в режиме диалога.

– Как, это все, что ты можешь произнести? – шутливо возмутился я.

– Ка-ар, ка-ар! – подтвердила пернатая тварь в той же возмутительной манере.

– Мне было приятно! – чопорно склонился я и, неуклюже пританцовывая, направился прямиком через площадь к высоким монастырским воротам.

То, значит, был сон, сон, и ничего больше!

Мне только приснилось, мне это пригрезилось!

Чист!

И нашу с Машенькой любовь, получается, не замарал, и сына не предал!

И – вообще!..

Поистине я испытывал чувство подлинного освобождения – как гора с плеч…

Будь у меня крылья за спиной, наверняка полетел бы – до такой степени свободно и легко я себя ощущал.

Я готов был обнять и расцеловать случайного прохожего, мне живо представился стареющий грузный мужчина, лихо приплясывающий в самом центре молельного двора.

Хорошо, если никто, кроме вороны, меня в ту минуту не видел…

Наконец, перед тем как покинуть обитель, я решил попрощаться с вороной – и вдруг, обернувшись назад, вдалеке, у восточного входа в часовню увидел ее…

Тем не менее я дважды обежал вокруг часовни и четырежды с четырех разных входов заглянул внутрь.

«Опоздал всего на тринадцать минут, могла бы и подождать!» – разочарованно подумал я, поглядев на часы.

«За кого, любопытно, меня принимают!» – взыграло во мне и ударило в мозг.

«Пусть только явится, пусть, – говорил я себе, то и дело с надеждой оглядываясь по сторонам, – и я ей скажу всю правду!»

Уж куда как смешно было обижаться на тень, существо из сна: с таким же успехом я мог бы негодовать на простуду или болезнь…

Но, поразмыслив, я, кажется, повеселел: не случилось того, чего я опасался больше всего на свете, – предательства любимых!

«Пугай, Господи, но не наказывай!» – вспомнились к месту слова из молитвы грешника.

На блестящем кресте восседала ворона и сверху, как будто надменно, глядела прямо на меня.

– Не ты ли, подруга, назначила мне свидание? – весело крикнул я и демонстративно постучал себя костяшками пальцев по темечку.

– Ка-ар, ка-ар! – с издевкой, как мне послышалось, отозвалась птица.

– Ну-ну, ты звала – я явился! – воскликнул я театрально (припомнив Эдгара По).

– Ка-ар, ка-ар! – немедленно откликнулась ворона почти в режиме диалога.

– Как, это все, что ты можешь произнести? – шутливо возмутился я.

– Ка-ар, ка-ар! – подтвердила пернатая тварь в той же возмутительной манере.

– Мне было приятно! – чопорно склонился я и, неуклюже пританцовывая, направился прямиком через площадь к высоким монастырским воротам.

То, значит, был сон, сон, и ничего больше!

Мне только приснилось, мне это пригрезилось!

Чист!

И нашу с Машенькой любовь, получается, не замарал, и сына не предал!

И – вообще!..

Поистине я испытывал чувство подлинного освобождения – как гора с плеч…

Будь у меня крылья за спиной, наверняка полетел бы – до такой степени свободно и легко я себя ощущал.

Я готов был обнять и расцеловать случайного прохожего, мне живо представился стареющий грузный мужчина, лихо приплясывающий в самом центре молельного двора.

Хорошо, если никто, кроме вороны, меня в ту минуту не видел…

Наконец, перед тем как покинуть обитель, я решил попрощаться с вороной – и вдруг, обернувшись назад, вдалеке, у восточного входа в часовню увидел ее…

10

– Ты! – так и выдохнул я.

– Я! – отозвалось вдали едва слышно.

Странно, что мы слышали друг друга, хотя расстояние между нами было не менее сотни шагов.

Я мгновенно при виде ее позабыл, кто я, и чего мне хотелось, и тех, кого я любил, за кого отвечал, и даже не вспомнил об угрызениях совести, еще минуту назад изводивших меня.

– Я так по тебе тосковал! – прошептал я одними губами.

– И я! – долетело издали.

Мы бежали – точнее, летели! – навстречу друг другу, как будто на крыльях, как будто несомые ветром.

Меня распирало от радости, я ликовал, я не чувствовал ног, я кричал на бегу, как она прекрасна и желанна, – и она, до меня доносилось, кричала в ответ мне слова, полные любви!

Однако расстояние между нами совсем не сокращалось, а напротив, как будто увеличивалось, и чем сильнее мы устремлялись друг к другу, тем, казалось, неизбежнее отдалялись.

– Куда же ты, – звал я в отчаянии, – вот же я!

Она тоже кричала и тоже как будто пыталась что-то мне сообщить – только я не различал слов.

Неведомой силой ее уносило все дальше от меня, и все слабее в нахлынувшей мгле светились ее удивительные глаза, пока не погасли совсем.

– Ка-ар, ка-ар! – громко и раскатисто прокатилось над площадью.

«Что это со мной? – опомнился я и застопорил бег. – Куда меня понесло?»

Ситуация явно выходила из-под контроля.

Я схватился руками за голову, пытаясь унять стук в висках.

Опять я погнался за ветром, за призраком!

«Попался-попался, который кусался! – подумалось не без злорадства. – Вот так незаметно впадают в депрессию, сходят с ума и сводят последние счеты с жизнью».

Покуда тебе хорошо – невозможно представить, как может быть плохо, тем более допустить, что и сам способен однажды превратиться в беззащитного, ранимого, бедного и несчастливого…

Тяжело волоча пудовые гири ног, я брел без цели вдоль крепостной монастырской стены.

Возвращаться домой не хотелось, а идти было некуда.

Меня мучили стыд и разочарование: с одной стороны, я не понимал, как смогу пережить измену Машеньке (пусть и во сне!), а с другой – сожалел о том, чего не случилось.

Я размышлял о странностях бытия, о хрупкости человеческого сознания, о том, что, увы, ничего невозможно предвидеть, о своем неожиданном превращении в другого, малопонятного мне господина, о том, что, прожив на земле пятьдесят с лишком лет, я почти ни в чем не уверен…

– Я! – отозвалось вдали едва слышно.

Странно, что мы слышали друг друга, хотя расстояние между нами было не менее сотни шагов.

Я мгновенно при виде ее позабыл, кто я, и чего мне хотелось, и тех, кого я любил, за кого отвечал, и даже не вспомнил об угрызениях совести, еще минуту назад изводивших меня.

– Я так по тебе тосковал! – прошептал я одними губами.

– И я! – долетело издали.

Мы бежали – точнее, летели! – навстречу друг другу, как будто на крыльях, как будто несомые ветром.

Меня распирало от радости, я ликовал, я не чувствовал ног, я кричал на бегу, как она прекрасна и желанна, – и она, до меня доносилось, кричала в ответ мне слова, полные любви!

Однако расстояние между нами совсем не сокращалось, а напротив, как будто увеличивалось, и чем сильнее мы устремлялись друг к другу, тем, казалось, неизбежнее отдалялись.

– Куда же ты, – звал я в отчаянии, – вот же я!

Она тоже кричала и тоже как будто пыталась что-то мне сообщить – только я не различал слов.

Неведомой силой ее уносило все дальше от меня, и все слабее в нахлынувшей мгле светились ее удивительные глаза, пока не погасли совсем.

– Ка-ар, ка-ар! – громко и раскатисто прокатилось над площадью.

«Что это со мной? – опомнился я и застопорил бег. – Куда меня понесло?»

Ситуация явно выходила из-под контроля.

Я схватился руками за голову, пытаясь унять стук в висках.

Опять я погнался за ветром, за призраком!

«Попался-попался, который кусался! – подумалось не без злорадства. – Вот так незаметно впадают в депрессию, сходят с ума и сводят последние счеты с жизнью».

Покуда тебе хорошо – невозможно представить, как может быть плохо, тем более допустить, что и сам способен однажды превратиться в беззащитного, ранимого, бедного и несчастливого…

Тяжело волоча пудовые гири ног, я брел без цели вдоль крепостной монастырской стены.

Возвращаться домой не хотелось, а идти было некуда.

Меня мучили стыд и разочарование: с одной стороны, я не понимал, как смогу пережить измену Машеньке (пусть и во сне!), а с другой – сожалел о том, чего не случилось.

Я размышлял о странностях бытия, о хрупкости человеческого сознания, о том, что, увы, ничего невозможно предвидеть, о своем неожиданном превращении в другого, малопонятного мне господина, о том, что, прожив на земле пятьдесят с лишком лет, я почти ни в чем не уверен…