Страница:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- Следующая »

- Последняя >>

Сергей Саканский

Когда приходит Андж

© Сергей Саканский, 1998

© Издательство «Аквис», оформление, 1998

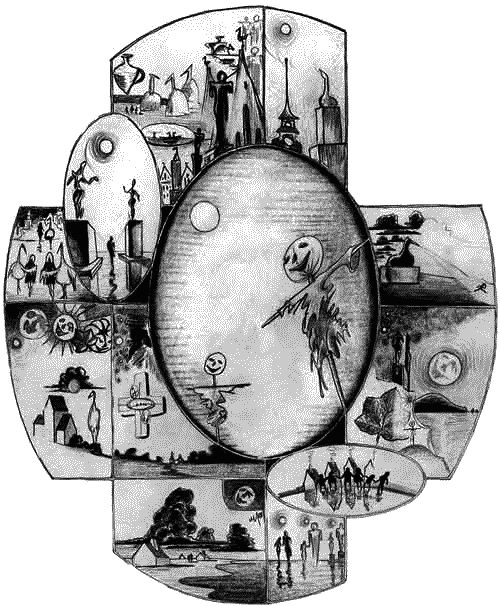

© Ronald M.Benson, иллюстрации, триптих «Луна», 1998

© С.Митроченков, фото, 1998

© Издательство «Аквис», оформление, 1998

© Ronald M.Benson, иллюстрации, триптих «Луна», 1998

© С.Митроченков, фото, 1998

Часть первая

Жилец мансарды

1

Анжела любила однотонные, необычайно яркие ткани, их удивительное звучание овладевало пальцами, когда за больно страдающим цветом она видела четкие тени своей ладони. Анжела доставала из коричневой резной шкатулки свои банты и ленты, свои великолепные лоскутки, сжимала в горсти, удивляясь их отдельным существованиям, нежеланию сливаться в полутона, и длинным жестом бросала в комнату. Они медленно тонули в полумраке, не освещая, но возделывая его, ложились в новом порядке на предметы, создавали складки, симфонию, пир.

Бирюзовой она называла ослепительную ленту белого шелка, выделанную каким-то способом из молодой березовой коры, индиго крепко связывалось с Индией, ее темнозеленым цветом: все эти редкие заморские слова заключали в себе неразрешимое счастье цветения, и все, кроме явно себя выдающего аквамарина, понимались неверно.

Однажды Анжела сшила просторную светлоголубую юбку гораздо ниже колен, создание этого шедевра отняло не более часа, бордовая блузка в новом сочетании неожиданно закричала, в волосы девушка вплела алый бант и мгновенно превратилась в пятнадцатилетнюю. Белые носки, босоножки и коричневый пояс обманули зеркало еще года на полтора, Анжела схватила коробку театрального грима, раскрасила щеки розовым, но, посмотрев себе в зрачки, увидев их непоправимую седину, успокоилась: годы были на месте, далеко за двадцать, может быть даже под пятьдесят, и никого уже не обманут ни черные, длинные, слегка волнистые волосы, ни большие, кошачьи, совершенно вишневые глаза…

Некоторое время она сидела на веранде и думала о дыме, о его мутной дымности, уничтожающей цветные стекла, потом выбежала из дома и быстро прошлась из конца в конец по набережной, видя взгляды удивления, восторга, жалости, под платанами встретила учительницу математики (Анжела, ты с ума сошла – Здравствуйте!) и вдруг подумала, что от брошенного окурка дом объят пламенем… Но все было в порядке, так же блестела капля солнца на стенных давно мертвых часах отца.

Утром одна девчонка передала ей записку, выразив солидарность с новой идеей, и в тот же день они обе допоздна сидели за машинкой, строчили, тихо смеясь, а в воскресенье медленно, вальяжно прогулялись по городу – широко волновались платья, два раскачивающихся колокола, готовые зазвенеть, мелко тряслись от смеха банты… Через неделю в городе появилось уже несколько сильно раскрашенных девчонок, а через месяц все девчонки города (кроме явных консерванток, рано готовивших себя в матроны) стали похожими на Анжелу, первооткрывательницу, но настоящее счастье пришло весной, когда Анжеле принесли французский журнал мод: каким образом идея дошла до Парижа, ее не волновало, но факт оставался фактом: Анжела, советская школьница, восторжествовала по всему миру, и главная прелесть была в ее анонимности, нынешней затерянности среди прочих лялек – и слово новое для этого нашлось.

Яркорозовые, яркосиние разрумяненные ляльки шагали теперь по улицам и набережным всех городов мира, появились и соответствующие кавалеры под них, с длинными, гладко блестящими чубами, в светлых свободных брюках о больших карманах, чтобы можно было, глубоко засунув в них руки, посвистывая, небрежно войти, скажем, в кафе. Человечество вдруг помолодело, развеселилось особой жгучей улыбкой, красной, с ямочками на щеках, с чуть загнутыми вверх уголками губ…

Приятнее всего было делать фейерверки наверху, в солнечной мансарде, где ленты цеплялись за пыльные золотые лучи, властно ложились на чужие вещи: очень корректный футляр электрической бритвы уничтожен нежностью алого лепестка, а кокетливое махровое полотенце, нестерпимо синее, зачеркнуто пунцовой строкой и превращено во флаг Французской республики. Анжела стоит неподвижно, воображая себя размышляющей статуей без рук, вдруг в мысли врывается будущее – удивительное, феерическое, реальное и уже совсем близкое…

– Вон из Массандры! Шлюха! Во-он отсюда! – это кричит мать, спьяну перевирая слово, что Анжелу не смешит, она сходит по лестнице, пряча обожженную руку, внизу стоит высокая, давно ненавистная женщина, указательный палец она вбивает в ближайшее пространство, палец дрожит, она концертно выкрикивает:

– На панель! – словно немедленно предлагая идти, хочет что-то добавить, но в калитке появляется владелец черного футляра, виновник оскорбительного слова, хозяйка расплывается ему навстречу: Ну как? Теплая водичка? Я переменила белье (это ложь, что оно чистое, просто другое, знает Анжела) мать подходит вплотную к жильцу и просит денег, немного вперед, надо кой-чего по хозяйству, он поднимается к себе с неприятной улыбкой, искоса смотрит на девушку, осторожно прикрывает дверь.

Анжела запирается в своем сарае, ставит на пол свою шкатулку (и когда успела собрать?) вдруг громко и страстно хохочет, выбрасывает руку с указующим перстом на восток, топает ногой:

– В Массандру!

Спустя минуту она летит вниз, чувствуя тянущую инерцию поворотов, по бывшей Гимназической улице, мимо бывшей гимназии, ее школы, которая через месяц станет также бывшей, там недолго едет в рогатом до рынка, потом долго пешком; она знает, что мать сейчас движется поверху, в массандровский магазин (кой-чего по хозяйству) где ждут ее друзья в очереди за самым дешевым вином города; Анжела привычно целует в шею невысокую веерную пальму с желтыми мучнистыми цветами, чихает от пыльцы, забирается в уютную щель в бамбуковой рощице и там действительно плачет.

Вчера вечером кто-то осторожно поскребся о доски сарая, Анжела отложила книгу, вопросительно посмотрев на дверь, потом встала, сделала прыжок к порогу и, заложив руки за спину, продекламировала басом:

– Входи, таинственный незнакомец!

Но ее улыбка так и застыла внутри, не распустившись: это был не Лешка, а жилец, его глаза слабо фосфоресцировали, он медленно протянул руку и тронул ее обнаженное плечо. Анжела взглянула на длинные пальцы, меж ними выступила ее побелевшая кожа… Он осторожной щепотью взял Анжелу за подбородок и вернул ее голову на место, вынудив смотреть ему точно в желтые глаза; его мягко улыбнувшиеся губы плавно приблизились, тонкая поцелуйная трубочка в конце острого лица коснулась ее брезгливо сжатых губ, она услышала: моя нежная, моя хорошая, безумно люблю тебя! – откинулась: не смей говорить так! – твердое уперлось ей в живот, какая-то немыслимая третья рука забралась сзади под платье, сдавила ягодицу (тише моя звездочка, тише) и Анжела отчетливо крикнула: Мама, иди же сюда! – удивившись запретному слову…

– Чего тебе? – недовольно спросила мать так близко, словно присутствовала тут же, что было акустическим эффектом сарая. Насильник отпрянул, сделав руками смутное движение, как бы накидывая на Анжелу сеть.

– Пошел вон, – спокойно сказала Анжела, и он повиновался с молчаливым поклоном.

– Добрый вечер, – донеслось уже с улицы.

– Вы очень любезны, – видимо, он протянул в окошко розу, которую тут же в саду и сорвал. Вероятно, у матери был посетитель.

Бирюзовой она называла ослепительную ленту белого шелка, выделанную каким-то способом из молодой березовой коры, индиго крепко связывалось с Индией, ее темнозеленым цветом: все эти редкие заморские слова заключали в себе неразрешимое счастье цветения, и все, кроме явно себя выдающего аквамарина, понимались неверно.

Однажды Анжела сшила просторную светлоголубую юбку гораздо ниже колен, создание этого шедевра отняло не более часа, бордовая блузка в новом сочетании неожиданно закричала, в волосы девушка вплела алый бант и мгновенно превратилась в пятнадцатилетнюю. Белые носки, босоножки и коричневый пояс обманули зеркало еще года на полтора, Анжела схватила коробку театрального грима, раскрасила щеки розовым, но, посмотрев себе в зрачки, увидев их непоправимую седину, успокоилась: годы были на месте, далеко за двадцать, может быть даже под пятьдесят, и никого уже не обманут ни черные, длинные, слегка волнистые волосы, ни большие, кошачьи, совершенно вишневые глаза…

Некоторое время она сидела на веранде и думала о дыме, о его мутной дымности, уничтожающей цветные стекла, потом выбежала из дома и быстро прошлась из конца в конец по набережной, видя взгляды удивления, восторга, жалости, под платанами встретила учительницу математики (Анжела, ты с ума сошла – Здравствуйте!) и вдруг подумала, что от брошенного окурка дом объят пламенем… Но все было в порядке, так же блестела капля солнца на стенных давно мертвых часах отца.

Утром одна девчонка передала ей записку, выразив солидарность с новой идеей, и в тот же день они обе допоздна сидели за машинкой, строчили, тихо смеясь, а в воскресенье медленно, вальяжно прогулялись по городу – широко волновались платья, два раскачивающихся колокола, готовые зазвенеть, мелко тряслись от смеха банты… Через неделю в городе появилось уже несколько сильно раскрашенных девчонок, а через месяц все девчонки города (кроме явных консерванток, рано готовивших себя в матроны) стали похожими на Анжелу, первооткрывательницу, но настоящее счастье пришло весной, когда Анжеле принесли французский журнал мод: каким образом идея дошла до Парижа, ее не волновало, но факт оставался фактом: Анжела, советская школьница, восторжествовала по всему миру, и главная прелесть была в ее анонимности, нынешней затерянности среди прочих лялек – и слово новое для этого нашлось.

Яркорозовые, яркосиние разрумяненные ляльки шагали теперь по улицам и набережным всех городов мира, появились и соответствующие кавалеры под них, с длинными, гладко блестящими чубами, в светлых свободных брюках о больших карманах, чтобы можно было, глубоко засунув в них руки, посвистывая, небрежно войти, скажем, в кафе. Человечество вдруг помолодело, развеселилось особой жгучей улыбкой, красной, с ямочками на щеках, с чуть загнутыми вверх уголками губ…

Приятнее всего было делать фейерверки наверху, в солнечной мансарде, где ленты цеплялись за пыльные золотые лучи, властно ложились на чужие вещи: очень корректный футляр электрической бритвы уничтожен нежностью алого лепестка, а кокетливое махровое полотенце, нестерпимо синее, зачеркнуто пунцовой строкой и превращено во флаг Французской республики. Анжела стоит неподвижно, воображая себя размышляющей статуей без рук, вдруг в мысли врывается будущее – удивительное, феерическое, реальное и уже совсем близкое…

– Вон из Массандры! Шлюха! Во-он отсюда! – это кричит мать, спьяну перевирая слово, что Анжелу не смешит, она сходит по лестнице, пряча обожженную руку, внизу стоит высокая, давно ненавистная женщина, указательный палец она вбивает в ближайшее пространство, палец дрожит, она концертно выкрикивает:

– На панель! – словно немедленно предлагая идти, хочет что-то добавить, но в калитке появляется владелец черного футляра, виновник оскорбительного слова, хозяйка расплывается ему навстречу: Ну как? Теплая водичка? Я переменила белье (это ложь, что оно чистое, просто другое, знает Анжела) мать подходит вплотную к жильцу и просит денег, немного вперед, надо кой-чего по хозяйству, он поднимается к себе с неприятной улыбкой, искоса смотрит на девушку, осторожно прикрывает дверь.

Анжела запирается в своем сарае, ставит на пол свою шкатулку (и когда успела собрать?) вдруг громко и страстно хохочет, выбрасывает руку с указующим перстом на восток, топает ногой:

– В Массандру!

Спустя минуту она летит вниз, чувствуя тянущую инерцию поворотов, по бывшей Гимназической улице, мимо бывшей гимназии, ее школы, которая через месяц станет также бывшей, там недолго едет в рогатом до рынка, потом долго пешком; она знает, что мать сейчас движется поверху, в массандровский магазин (кой-чего по хозяйству) где ждут ее друзья в очереди за самым дешевым вином города; Анжела привычно целует в шею невысокую веерную пальму с желтыми мучнистыми цветами, чихает от пыльцы, забирается в уютную щель в бамбуковой рощице и там действительно плачет.

Вчера вечером кто-то осторожно поскребся о доски сарая, Анжела отложила книгу, вопросительно посмотрев на дверь, потом встала, сделала прыжок к порогу и, заложив руки за спину, продекламировала басом:

– Входи, таинственный незнакомец!

Но ее улыбка так и застыла внутри, не распустившись: это был не Лешка, а жилец, его глаза слабо фосфоресцировали, он медленно протянул руку и тронул ее обнаженное плечо. Анжела взглянула на длинные пальцы, меж ними выступила ее побелевшая кожа… Он осторожной щепотью взял Анжелу за подбородок и вернул ее голову на место, вынудив смотреть ему точно в желтые глаза; его мягко улыбнувшиеся губы плавно приблизились, тонкая поцелуйная трубочка в конце острого лица коснулась ее брезгливо сжатых губ, она услышала: моя нежная, моя хорошая, безумно люблю тебя! – откинулась: не смей говорить так! – твердое уперлось ей в живот, какая-то немыслимая третья рука забралась сзади под платье, сдавила ягодицу (тише моя звездочка, тише) и Анжела отчетливо крикнула: Мама, иди же сюда! – удивившись запретному слову…

– Чего тебе? – недовольно спросила мать так близко, словно присутствовала тут же, что было акустическим эффектом сарая. Насильник отпрянул, сделав руками смутное движение, как бы накидывая на Анжелу сеть.

– Пошел вон, – спокойно сказала Анжела, и он повиновался с молчаливым поклоном.

– Добрый вечер, – донеслось уже с улицы.

– Вы очень любезны, – видимо, он протянул в окошко розу, которую тут же в саду и сорвал. Вероятно, у матери был посетитель.

2

Все это произошло потому, что позавчера жилец, этот стареющий, но молодой гражданин с бритвой – Анжела не могла определить его возраста, что-то между двадцатью пятью и пятидесятью – предложил ей (как они это почти всегда делали) показать ему город.

Он подстерег ее на лестнице за калиткой, красивый, седой, когда Анжела, в изумительной своей синей юбке шла проверять розы (Прекрасная погода, сударыня, не правда ли? – О да, сэр! В здешних местах солнечные дни столь редки. – Не будете ли вы столь любезны…)

Он шел выше по склону, почтительно отставая на шаг, провоцируя Анжелу запрокидывать голову и выворачивать глаза: она видела перевернутый торс, они спускались садом, листья хлопали их по щекам.

– Милая девушка, покажите мне что-нибудь вам дорогое, знакомое с детства, особенно радующее.

Она было возмутилась, но вдруг ей пришло на ум нечто: сейчас я ему покажу, злорадно сказала она сама себе.

– Вот это, – спустя два поворота махнув на свою школу, объявила она, – есть бывшая синагога. Весь наш квартал, ваще, еврейский. До революции здесь жили одни менялы и лавочники. Их выселили вместе с татарами, по ошибке, но потом они хитрым образом вернулись, и что же? Увидели, что в их домах живут уже другие, злые люди и не хотят их пускать… Что вы – тут были даже уличные бои, баррикады!

Жилец внимательно слушал, кивая головой в такт ее пассажам. Голубые глаза были добры и пристальны, они немного смеяшничали, казалось, он и вправду верит ей.

– А знаете, что это за дерево?

– Нет, – улыбнулся жилец.

– Это (Анжела сымпровизировала и тут же забыла трехэтажное латинское имя, и жилец медленно сощурился на нее) Зимой у него созревают большие острые стручки, они лопаются и летают туда-сюда, как бешеные огурцы. Иногда прохожим вышибает глаза.

Они быстро спустились вниз, вместе заваливаясь на поворотах, как два велосипедиста, на углу Кирова Анжела, подпрыгнув, шлепнула обеими сандалиями по брусчатке.

– На этом самом месте, – возмущенно воскликнула она, – большевики расстреляли из наганов моего родного дедушку.

– Кем же был ваш дедушка?

– Офицером. В прошлом году мы с братом ездили во Францию за наследством, но таможенники немедленно заставили передать его в фонд мира.

– А кто ваш брат?

– Офицер. Лейтенант старший – и брат и лейтенант. Видите этого парня в клетчатых кальсонах? Неделю назад он признался мне в любви.

(Лешка, насвистывая, прошел мимо, гордо не заметив, он мило держал кулаки в карманах, его свободные ноги выделывали замысловатые кренделя…)

– В вас можно влюбиться, сударыня, – серьезно сказал жилец, подождав, пока Лешкин топот уйдет. – Будь я помоложе да получше…

– Ах, разве возраст имеет какое-то значение… – Анжела потупилась, внутренне смеясь, и жилец стал молча разминать папиросу.

Анжела рассказала о том, что в часовой башне давно уже нет механизма и его работу выполняет специальный человек, постоянно и медленно двигая стрелки. Она рассказала о том, что с крыши розового дома на Партизанской в марте бросился отчаянный кот-самоубийца, но, к несчастью, зацепился за ветки и остался жив… Ее фантазия иссякла и феерического конца не находилось, к тому же ей стало скучно, ее единственный зритель с любопытством наблюдал за нею, выпуская клубы дыма, разноцветного, в зависимости от того, с чем они взаимодействовали – с гладью желтого столба или с кустами лавровишни.

– Однако, – сказал жилец, чем-то удивленный. – Вам же просто необходимо учиться, хотя ваша мама… Впрочем… Вы знаете, – вдруг горячо заговорил он, – нас, москвичей, обвиняют в том, что мы не знаем своего города, а ведь это решить можно просто, например, ввести в школах курсы истории и географии данных городов. Это моя старая идея, и сейчас я пишу об этом статью.

– Вы писатель?

– Журналист. Возьмите в воскресенье местную газету и посмотрите мой очерк. Но дело не в этом. Вам надо учиться (Анжела зевнула) В Москве много хороших вузов. Выберете себе по вкусу и приезжайте через месяц, а?

Анжела молчала, глядя на свои идущие ступни…

– Кстати, я забыл вам представиться, Анжелика, меня зовут… (Он произнес имя-отчество, сразу вылетевшее из головы, что-то вроде Борис Николаевич – скучно – он так и остался как был «жильцом»…) Вот мой телефон, – и он торопливо записал в блокнот, вырвал, словно они сейчас же расстанутся, Анжела взяла бумажку и не глядя засунула за лиф, причем жилец замолчал и сглотнул – вверх-вниз, как поплавок, качнулся его кадык.

– Мой сын учится в блестящем вузе, в замечательном, он называется МИРЕУ, и если у вас есть склонности к рисованию, то…

– Я не умею рисовать.

– Но я видел…

– Это картины брата.

– У вас правда есть брат?

– Я же сказала: старший лейтенант.

Они вдруг пошли молча. Она заметила, что идут они не как курортники, по набережной, а как местные – по Чехова.

– В этом доме, – тихо и убедительно сказал жилец, – помещалась лютеранская кирка, вон та улица называлась Лютеранский тупик, и жили здесь сплошные лютеране.

Анжела с любопытством посмотрела в ласковые глаза.

– Вон то дерево называется альбиция, – сказал жилец, как будто какой-то автор, хитро заморочивший голову ложными ходами, вдруг высунул свой шершавый язык между строк.

– Да неужели? – удивилась Анжела. – По-моему, это акация, ленкоранская акация (ее тончайшие нежнозеленые листочки цвета одного из ее бантов – она называла его ленкоранским – сейчас уже начали медленно сворачиваться на ночь, повисая слабыми жгутиками)

– Правильно, – назидательно подтвердил жилец. – Но второе название – латинское.

– Альбиция… – задумчиво произнесла Анжела.

– А это шикарное дерево называется айлант, причем, данный экземпляр – самый крупный на побережье.

– Вот уж нет, – засмеялась Анжела, – теперь уж вы меня мудрите! Это самая обыкновенная вонючка, зеленус воньюс вульгарис.

– Моя дорогая, это в просторечии. На самом деле – айлант. Нравится?

– Не очень. Альбиция лучше. Смотрите как… – она повернула к жильцу лицо и медленно, с нежной лабиализацией губ повторила это слово, причем жилец снова неприятно сглотнул, будто съел что-то не то.

– А вот, – продолжал он сладко, – Трахикарпус Форчуна…

Анжела нахмурилась.

– Больше не нужно, – сказала она. – Это веерная пальма. Она уже отцветает.

– Но это Трахикарпус Фор…

– Замолчите!

– Что с вами?

– Не называйте больше деревьев. И ваще, откуда вы все это знаете?

– Но радость моя! – воскликнул жилец, – разве это плохо, знать, наконец, мир, в котором живешь, вдыхать его краски, его слова, чтобы все это рассказать там, куда мы все уйдем? – он поднял глаза к небу и превратился в пастора.

Анжела тоже посмотрела вверх и увидела очень далеко птицу, которая с позиции своего парения следила за нею.

– А звезды вы знаете? – спросила она.

– Конечно, – ответил жилец. – Я даже могу вам кое-что подарить, – он порылся в кармане и протянул небольшую карту звездного неба. Анжела заглянула в нее, но неба не увидела, и накрыла карту ладонью.

– А вы можете их просто показать? – спросила она.

Жилец явно смутился и громко кашлянул. Звук был похож на откровенный выход дурного ветра.

– Для этого надо ночью пойти на открытое место, а ваша мать…

– Что вы все заладили – мать, мать! Мать вашу мать! – Анжела выругалась и жилец уставился на нее. – Я одна живу, на вилле Елена, в сарае, я свободна, вы понимаете?

– Очень даже понимаю, – почему-то опять заволновался жилец и, взорвав папиросу, стал пускать теперь уже вечерние дымы.

– Смотрите! – радостно воскликнула Анжела, схватив его за рукав, – Вон тот старичок у киоска.

– Старичок? – улыбнулся жилец. – Вовсе он никакой не старичок.

– Старичок, – твердо сказал Анжела. – Еще какой старичок, мне-то лучше знать.

Старичок Будякин в это время радушно беседовал с практиканткой киоскершей, та рделась, видимо, он говорил ей комплименты или делал гнусные предложения.

– Это, – объяснила Анжела, – одна из многочисленных живых достопримечательностей Южного берега, о них пока не пишут книжек.

– Чем же он знаменит?

– А вот этим и знаменит, – сказала Анжела, нарисовав в воздухе овальную раму, заключившую в себя старика и девочку. – Он сделал предложение руки и сердца каждой первой ялтинской ляльке.

– И вам, конечно, тоже?

– Раз десять. (Анжелу эта участь, к счастью, миновала) Это самый главный в городе жених, старичок Будякин.

– И много у вас таких старичков, то есть, тьфу… Я хотел сказать – достопримечательностей?

Анжела подумала, посчитала (София Ротару, Старуха-графиня, Вова-чалма, почтальонка Лариса, Петя-патефон и т. д.) прибавила, наконец, и себя, получилось восемь.

– Я думаю, вас все-таки девять, – сказал жилец, весело потрепав Анжелу по плечу.

– Знаете что, – сказала она, – сейчас мы с вами расстанемся, а в десять выходите к бассейну, когда будет совсем темно, ладно?

– Слушаю и повинуюсь, – с улыбкой ответил жилец и двумя пальцами коснулся на прощание ее руки.

Пока еще не стемнело, Анжела должна была проверить розы. Она знала все места в городе, где росли эти странные цветы, и сейчас, в разгар цветения, ежедневно совершала обход. Порой по ночам она выходила, крадучись, из дома и возвращалась вся исцарапанная, победно посвечивая фонариком, неся в руках охапку украденных роз, которые чаще всего росли за металлическими решетками, сторожились бешеными собаками… Хозяева надежно хранили свои цветы, словно гирлянды каких-то полных золота растительных кошельков.

Стоя в воде, цветы медленно, по часам распускались, разворачивали лепестки и горели все ярче с каждым взглядом, Анжела подолгу наблюдала градацию цвета, потом, когда они умирали и сохли, градация продолжалась, лепестки опадали, Анжела растирала их между пальцами и вновь готовила чудесные розовые краски, и рисовала ими розы, опять же розы, еще более прекрасные, невыведенных и неназванных сортов, которые в свою очередь распускались, разворачивали лепестки, сохли, питая ее новыми красками… Разумеется, наряду с некоторыми оттенками, Анжела неверно понимала и некоторые слова…

Давно ожидаемый куст у летнего почтамта наконец разразился темнопурпурными цветами, крупная, как кочан капусты, роза у купоросного фонтана – мучительно отцветала: эти огромные уроды живут недолго… Все остальные кусты молчали.

По пути Анжела встретила двух знакомых, по нескольку минут, как требовал этикет, поговорила. Старичок Будякин был уже на новом месте, продолжая свой вечерний обход: он ел пирожок напротив Клуба моряков, и светловолосая пирожочница упорно не отвечала на его льстивые шутки.

В девять Анжела была дома и, воспользовавшись отсутствием Хозяйки и здоровым храповитым сном жильца (высыпался, готовясь к ночным астрономическим наблюдениям) проверила цветы натюрмортов.

Сидя на веранде, она долго следила за полетом жука, пока ласточка, спикировав, не склевала его. Смерть ничего не изменила в этом сумеречном мире…

Был теплый лиловый вечер, тонированный полной луной. Там, над Турецким берегом, некто строил лиловый облачный город, а тут, на обратной стороне Луны, Анжела, свесив ноги, сидела на подоконнике (лиловые глаза) и, вальяжно перебирая гитарные струны, пела последний ялтинский романс, столь же сентиментальный, сколь и смешной.

Жил на свете один старичок,

у него была серая шляпа…

(Сначала проникновенно и тихо, как бы сдувая одуванчик… Но затем все устойчивее, тяжелее заскользили куда-то под парапет его невидимые парашютики…)

Вечерами он липовый чай

в одиночестве пил на веранде…

И быстро, внезапно, со скоростью дождевой воды в период дождей, полилась мелодия вниз, и на улице Кирова, на Партизанской и ниже, на Набережной – подняли головы праздные горожане, внимая все растущей, все более лиственной песне.

Я спросил у него: для чего

старичок, тебе серая шляпа?

Почему ты все пьешь при свечах

с наслаждением чай на веранде?

И, болтая ногами, Анжела трубочкой губ обращалась к луне, и все драматичней, все экспрессивней звучали слова, и вот уже кто-то, облокотившись на кожух шестидесятисильного двигателя канатной дороги, хорошим голосом подхватил (вытирая машинным маслом испачканный рот, роняя гаечный ключ в неизвестность…) и дальше, в порту, на борту «Гремучего», громче, обняв друг друга за плечи, раскачиваясь на фоне отраженных звезд, закончили пьяные матросы великолепный крымский романс:

Я просил его, я умолял,

я рыдал и заламывал руки,

но на это в ответ старичок

лишь беззлобно и тихо смеялся.

И, уже обезумев, его

Я ударил в живот головою,

но на это в ответ старичок

лишь тихонько и тоненько пукнул…

Он подстерег ее на лестнице за калиткой, красивый, седой, когда Анжела, в изумительной своей синей юбке шла проверять розы (Прекрасная погода, сударыня, не правда ли? – О да, сэр! В здешних местах солнечные дни столь редки. – Не будете ли вы столь любезны…)

Он шел выше по склону, почтительно отставая на шаг, провоцируя Анжелу запрокидывать голову и выворачивать глаза: она видела перевернутый торс, они спускались садом, листья хлопали их по щекам.

– Милая девушка, покажите мне что-нибудь вам дорогое, знакомое с детства, особенно радующее.

Она было возмутилась, но вдруг ей пришло на ум нечто: сейчас я ему покажу, злорадно сказала она сама себе.

– Вот это, – спустя два поворота махнув на свою школу, объявила она, – есть бывшая синагога. Весь наш квартал, ваще, еврейский. До революции здесь жили одни менялы и лавочники. Их выселили вместе с татарами, по ошибке, но потом они хитрым образом вернулись, и что же? Увидели, что в их домах живут уже другие, злые люди и не хотят их пускать… Что вы – тут были даже уличные бои, баррикады!

Жилец внимательно слушал, кивая головой в такт ее пассажам. Голубые глаза были добры и пристальны, они немного смеяшничали, казалось, он и вправду верит ей.

– А знаете, что это за дерево?

– Нет, – улыбнулся жилец.

– Это (Анжела сымпровизировала и тут же забыла трехэтажное латинское имя, и жилец медленно сощурился на нее) Зимой у него созревают большие острые стручки, они лопаются и летают туда-сюда, как бешеные огурцы. Иногда прохожим вышибает глаза.

Они быстро спустились вниз, вместе заваливаясь на поворотах, как два велосипедиста, на углу Кирова Анжела, подпрыгнув, шлепнула обеими сандалиями по брусчатке.

– На этом самом месте, – возмущенно воскликнула она, – большевики расстреляли из наганов моего родного дедушку.

– Кем же был ваш дедушка?

– Офицером. В прошлом году мы с братом ездили во Францию за наследством, но таможенники немедленно заставили передать его в фонд мира.

– А кто ваш брат?

– Офицер. Лейтенант старший – и брат и лейтенант. Видите этого парня в клетчатых кальсонах? Неделю назад он признался мне в любви.

(Лешка, насвистывая, прошел мимо, гордо не заметив, он мило держал кулаки в карманах, его свободные ноги выделывали замысловатые кренделя…)

– В вас можно влюбиться, сударыня, – серьезно сказал жилец, подождав, пока Лешкин топот уйдет. – Будь я помоложе да получше…

– Ах, разве возраст имеет какое-то значение… – Анжела потупилась, внутренне смеясь, и жилец стал молча разминать папиросу.

Анжела рассказала о том, что в часовой башне давно уже нет механизма и его работу выполняет специальный человек, постоянно и медленно двигая стрелки. Она рассказала о том, что с крыши розового дома на Партизанской в марте бросился отчаянный кот-самоубийца, но, к несчастью, зацепился за ветки и остался жив… Ее фантазия иссякла и феерического конца не находилось, к тому же ей стало скучно, ее единственный зритель с любопытством наблюдал за нею, выпуская клубы дыма, разноцветного, в зависимости от того, с чем они взаимодействовали – с гладью желтого столба или с кустами лавровишни.

– Однако, – сказал жилец, чем-то удивленный. – Вам же просто необходимо учиться, хотя ваша мама… Впрочем… Вы знаете, – вдруг горячо заговорил он, – нас, москвичей, обвиняют в том, что мы не знаем своего города, а ведь это решить можно просто, например, ввести в школах курсы истории и географии данных городов. Это моя старая идея, и сейчас я пишу об этом статью.

– Вы писатель?

– Журналист. Возьмите в воскресенье местную газету и посмотрите мой очерк. Но дело не в этом. Вам надо учиться (Анжела зевнула) В Москве много хороших вузов. Выберете себе по вкусу и приезжайте через месяц, а?

Анжела молчала, глядя на свои идущие ступни…

– Кстати, я забыл вам представиться, Анжелика, меня зовут… (Он произнес имя-отчество, сразу вылетевшее из головы, что-то вроде Борис Николаевич – скучно – он так и остался как был «жильцом»…) Вот мой телефон, – и он торопливо записал в блокнот, вырвал, словно они сейчас же расстанутся, Анжела взяла бумажку и не глядя засунула за лиф, причем жилец замолчал и сглотнул – вверх-вниз, как поплавок, качнулся его кадык.

– Мой сын учится в блестящем вузе, в замечательном, он называется МИРЕУ, и если у вас есть склонности к рисованию, то…

– Я не умею рисовать.

– Но я видел…

– Это картины брата.

– У вас правда есть брат?

– Я же сказала: старший лейтенант.

Они вдруг пошли молча. Она заметила, что идут они не как курортники, по набережной, а как местные – по Чехова.

– В этом доме, – тихо и убедительно сказал жилец, – помещалась лютеранская кирка, вон та улица называлась Лютеранский тупик, и жили здесь сплошные лютеране.

Анжела с любопытством посмотрела в ласковые глаза.

– Вон то дерево называется альбиция, – сказал жилец, как будто какой-то автор, хитро заморочивший голову ложными ходами, вдруг высунул свой шершавый язык между строк.

– Да неужели? – удивилась Анжела. – По-моему, это акация, ленкоранская акация (ее тончайшие нежнозеленые листочки цвета одного из ее бантов – она называла его ленкоранским – сейчас уже начали медленно сворачиваться на ночь, повисая слабыми жгутиками)

– Правильно, – назидательно подтвердил жилец. – Но второе название – латинское.

– Альбиция… – задумчиво произнесла Анжела.

– А это шикарное дерево называется айлант, причем, данный экземпляр – самый крупный на побережье.

– Вот уж нет, – засмеялась Анжела, – теперь уж вы меня мудрите! Это самая обыкновенная вонючка, зеленус воньюс вульгарис.

– Моя дорогая, это в просторечии. На самом деле – айлант. Нравится?

– Не очень. Альбиция лучше. Смотрите как… – она повернула к жильцу лицо и медленно, с нежной лабиализацией губ повторила это слово, причем жилец снова неприятно сглотнул, будто съел что-то не то.

– А вот, – продолжал он сладко, – Трахикарпус Форчуна…

Анжела нахмурилась.

– Больше не нужно, – сказала она. – Это веерная пальма. Она уже отцветает.

– Но это Трахикарпус Фор…

– Замолчите!

– Что с вами?

– Не называйте больше деревьев. И ваще, откуда вы все это знаете?

– Но радость моя! – воскликнул жилец, – разве это плохо, знать, наконец, мир, в котором живешь, вдыхать его краски, его слова, чтобы все это рассказать там, куда мы все уйдем? – он поднял глаза к небу и превратился в пастора.

Анжела тоже посмотрела вверх и увидела очень далеко птицу, которая с позиции своего парения следила за нею.

– А звезды вы знаете? – спросила она.

– Конечно, – ответил жилец. – Я даже могу вам кое-что подарить, – он порылся в кармане и протянул небольшую карту звездного неба. Анжела заглянула в нее, но неба не увидела, и накрыла карту ладонью.

– А вы можете их просто показать? – спросила она.

Жилец явно смутился и громко кашлянул. Звук был похож на откровенный выход дурного ветра.

– Для этого надо ночью пойти на открытое место, а ваша мать…

– Что вы все заладили – мать, мать! Мать вашу мать! – Анжела выругалась и жилец уставился на нее. – Я одна живу, на вилле Елена, в сарае, я свободна, вы понимаете?

– Очень даже понимаю, – почему-то опять заволновался жилец и, взорвав папиросу, стал пускать теперь уже вечерние дымы.

– Смотрите! – радостно воскликнула Анжела, схватив его за рукав, – Вон тот старичок у киоска.

– Старичок? – улыбнулся жилец. – Вовсе он никакой не старичок.

– Старичок, – твердо сказал Анжела. – Еще какой старичок, мне-то лучше знать.

Старичок Будякин в это время радушно беседовал с практиканткой киоскершей, та рделась, видимо, он говорил ей комплименты или делал гнусные предложения.

– Это, – объяснила Анжела, – одна из многочисленных живых достопримечательностей Южного берега, о них пока не пишут книжек.

– Чем же он знаменит?

– А вот этим и знаменит, – сказала Анжела, нарисовав в воздухе овальную раму, заключившую в себя старика и девочку. – Он сделал предложение руки и сердца каждой первой ялтинской ляльке.

– И вам, конечно, тоже?

– Раз десять. (Анжелу эта участь, к счастью, миновала) Это самый главный в городе жених, старичок Будякин.

– И много у вас таких старичков, то есть, тьфу… Я хотел сказать – достопримечательностей?

Анжела подумала, посчитала (София Ротару, Старуха-графиня, Вова-чалма, почтальонка Лариса, Петя-патефон и т. д.) прибавила, наконец, и себя, получилось восемь.

– Я думаю, вас все-таки девять, – сказал жилец, весело потрепав Анжелу по плечу.

– Знаете что, – сказала она, – сейчас мы с вами расстанемся, а в десять выходите к бассейну, когда будет совсем темно, ладно?

– Слушаю и повинуюсь, – с улыбкой ответил жилец и двумя пальцами коснулся на прощание ее руки.

Пока еще не стемнело, Анжела должна была проверить розы. Она знала все места в городе, где росли эти странные цветы, и сейчас, в разгар цветения, ежедневно совершала обход. Порой по ночам она выходила, крадучись, из дома и возвращалась вся исцарапанная, победно посвечивая фонариком, неся в руках охапку украденных роз, которые чаще всего росли за металлическими решетками, сторожились бешеными собаками… Хозяева надежно хранили свои цветы, словно гирлянды каких-то полных золота растительных кошельков.

Стоя в воде, цветы медленно, по часам распускались, разворачивали лепестки и горели все ярче с каждым взглядом, Анжела подолгу наблюдала градацию цвета, потом, когда они умирали и сохли, градация продолжалась, лепестки опадали, Анжела растирала их между пальцами и вновь готовила чудесные розовые краски, и рисовала ими розы, опять же розы, еще более прекрасные, невыведенных и неназванных сортов, которые в свою очередь распускались, разворачивали лепестки, сохли, питая ее новыми красками… Разумеется, наряду с некоторыми оттенками, Анжела неверно понимала и некоторые слова…

Давно ожидаемый куст у летнего почтамта наконец разразился темнопурпурными цветами, крупная, как кочан капусты, роза у купоросного фонтана – мучительно отцветала: эти огромные уроды живут недолго… Все остальные кусты молчали.

По пути Анжела встретила двух знакомых, по нескольку минут, как требовал этикет, поговорила. Старичок Будякин был уже на новом месте, продолжая свой вечерний обход: он ел пирожок напротив Клуба моряков, и светловолосая пирожочница упорно не отвечала на его льстивые шутки.

В девять Анжела была дома и, воспользовавшись отсутствием Хозяйки и здоровым храповитым сном жильца (высыпался, готовясь к ночным астрономическим наблюдениям) проверила цветы натюрмортов.

Сидя на веранде, она долго следила за полетом жука, пока ласточка, спикировав, не склевала его. Смерть ничего не изменила в этом сумеречном мире…

Был теплый лиловый вечер, тонированный полной луной. Там, над Турецким берегом, некто строил лиловый облачный город, а тут, на обратной стороне Луны, Анжела, свесив ноги, сидела на подоконнике (лиловые глаза) и, вальяжно перебирая гитарные струны, пела последний ялтинский романс, столь же сентиментальный, сколь и смешной.

Жил на свете один старичок,

у него была серая шляпа…

(Сначала проникновенно и тихо, как бы сдувая одуванчик… Но затем все устойчивее, тяжелее заскользили куда-то под парапет его невидимые парашютики…)

Вечерами он липовый чай

в одиночестве пил на веранде…

И быстро, внезапно, со скоростью дождевой воды в период дождей, полилась мелодия вниз, и на улице Кирова, на Партизанской и ниже, на Набережной – подняли головы праздные горожане, внимая все растущей, все более лиственной песне.

Я спросил у него: для чего

старичок, тебе серая шляпа?

Почему ты все пьешь при свечах

с наслаждением чай на веранде?

И, болтая ногами, Анжела трубочкой губ обращалась к луне, и все драматичней, все экспрессивней звучали слова, и вот уже кто-то, облокотившись на кожух шестидесятисильного двигателя канатной дороги, хорошим голосом подхватил (вытирая машинным маслом испачканный рот, роняя гаечный ключ в неизвестность…) и дальше, в порту, на борту «Гремучего», громче, обняв друг друга за плечи, раскачиваясь на фоне отраженных звезд, закончили пьяные матросы великолепный крымский романс:

Я просил его, я умолял,

я рыдал и заламывал руки,

но на это в ответ старичок

лишь беззлобно и тихо смеялся.

И, уже обезумев, его

Я ударил в живот головою,

но на это в ответ старичок

лишь тихонько и тоненько пукнул…

3

Выйдя к бассейну, Анжела плеснула в лицо жильцу быстрым светом фонарика, тот комически заслонил ладонями глаза. Анжеле стало жаль этого человека, и она вдруг решила сегодня, после астрономических наблюдений, прощаясь, плавно протянуть ему руку для поцелуя…

Жильцу не терпелось отправиться в путь, он мазурочно предложил ей локоть, но она задержалась у бассейна, высвечивая рыб. Это был круг в пять шагов диаметром, глубиной по колено, с облупившимся дном, с остатками погибшего еще до первой мировой войны фонтана. Когда-то давно Анжела мечтала починить его, фонтан в собственном саду, но таинственная труба молча уходила в землю, неизвестно где было второе отверстие, связующее ее с миром, и раскопки привели только к тому, что десятилетняя девочка была до крови бита матерью.

За рыбами так или иначе следили все жители их большого разветвленного дома, скорее, даже, сочувствовали им, точнее – смотрели на них. Обязанности кормить, гонять их, чистить водоем добровольно поделили между собой Анжела и почтальонка Лариса, живущая в башне.

Анжела повозила световым столбом в заискрившейся и вдруг принявшей вещественность воде. Рыбы спали стоя, все шесть, крупные, темнокрасные «золотые» рыбки, они не знали, что сейчас будет, Анжела знала: насладившись ожиданием, она хлопнула ладонью по воде – рыбы взбесились, заметавшись над своими тенями… Анжела увидела, что одна из них все еще спит, Анжела перегнулась через край и осторожно почесала рыбе брюхо, рыба демонстративно всплыла: она была мертва.

Уберу завтра, подумала Анжела, и внезапно ей стало так больно, так горько – невыносимо – не от самой гибели рыбы, а от того, что она подумала о ней так: уберу завтра…

Они наконец отправились. Жилец держал ее под руку, старательно светил фонарем, оба молчали. Анжеле с каждой минутой становилось все хуже.

– Куда мы идем? – спросили ее.

– В парк Эрлангера, – буркнула она.

Они прошли мимо спящей машины под чехлом, мимо взвывшей вдруг собаки (Анжела знала ее, внимательно изучила ее цепную стационарность, но иногда по ночам ей казалось, что собака воет все ближе) они спустились и поднялись, минуя бездарную детскую площадку с уродливой ракетой, страшной в темноте, и, лишь забравшись на скалу, нетерпеливым движением погасив в руке спутника фонарь, Анжела подняла голову к небу.

Звезды были на месте. Она осмотрела их и успокоилась.

– Показывайте.

Глаза жильца заблестели – наступил его час, здесь, на скале Шаляпина, в зарослях небесных и городских огней, он был единственным владельцем и директором Планетария.

– С чего же начать?

– С Медведицы, разумеется, я только ее и знаю.

– Да, обычно начинают именно с нее. Соедините мысленно две крайние звезды ковша, отложите это расстояние – и т. д.

По мере путешествия, во время которого жилец однажды был вынужден заглянуть в путеводитель (включив фонарь, сузив рамки Вселенной, неприятно осветив свой острый профиль) Анжела все больше мрачнела и хмурилась, наконец, опустила голову, пробормотав:

– Хватит.

– Но почему?

Она легко сбежала со скалы и, стоя у ее подножия, простерла руки к удивленному силуэту.

– Да потому что это никакой не Лебедь, а Крест, слышите? А это не два разных созвездия, а одно, и называется оно… Впрочем, не важно. Пошли.

– Ты чудо! Ты удивительная девочка! – крикнул жилец со скалы и заволновался к ней навстречу, как бы в порыве, бросил руку ей на плечо, но поцеловать промахнулся, потому что Анжела удачно отклонилась, как боксер от удара.

– Потрудитесь называть меня на вы, – бесцветно сказала она, отвергла руку и хмуро пошла по гравийной дорожке.

– Смотрите! – вдруг крикнул жилец. – Звезда упала.

– Куда, в болото?

– Ах, какая вы несправедливая!

– Давайте помолчим, а? – Анжела обернулась и посмотрела на жильца так, что он тихонько икнул.

(В это время Лешка, который несколько минут назад пришел в гости и недоуменно ждал Анжелу у двери сарая, глядя сверху, как кто-то возится с фонарем подле бассейна, уже шел домой, тихо ругаясь вслух… Анжела прошла тем местом, где он только что стоял, вдруг увидев в темном воздухе узкий стеклистый туннель – след ушедшего человека.)

На подходе к дому она все-таки смягчилась: протянула руку для поцелуя, и жилец страстно приник к ней, щелкнув каблуками. Анжела посветила фонарем на его снежное темя.

– Не сердитесь, примиренчески сказала она, – просто у меня сегодня плохое настроение.

– А! Понимаю… Конечно-конечно. Но поцеловать-то вас хоть можно?

– Что? Зачем целовать?

– Да-да, понимаю… – он вдруг развеселился. – А завтра будет хорошее?

– Что – хорошее?

– Настроение.

– Надеюсь.

– Понимаю, понимаю… – как-то даже пропел или промурлыкал жилец и сгинул.

Анжела вошла к себе (ничего не изменилось – ведро с водой, полное и потому казавшееся пустым, акация в горшке, уже намертво сжавшаяся, лампа…) и тихо сказала, может быть, даже подумала сквозь зубы:

– Дурак.

Лежа навзничь, она играла в спящую статую, для нее не существовало ничего здешнего, только бездна, которая простиралась сразу над крышей, она думала о ней, о ее черноте и беззвучии, о чем-то просила ее. Анжеле вспомнились поднятые к небу глаза и орел в зените, ультрамарин и аквамарин…

Жильцу не терпелось отправиться в путь, он мазурочно предложил ей локоть, но она задержалась у бассейна, высвечивая рыб. Это был круг в пять шагов диаметром, глубиной по колено, с облупившимся дном, с остатками погибшего еще до первой мировой войны фонтана. Когда-то давно Анжела мечтала починить его, фонтан в собственном саду, но таинственная труба молча уходила в землю, неизвестно где было второе отверстие, связующее ее с миром, и раскопки привели только к тому, что десятилетняя девочка была до крови бита матерью.

За рыбами так или иначе следили все жители их большого разветвленного дома, скорее, даже, сочувствовали им, точнее – смотрели на них. Обязанности кормить, гонять их, чистить водоем добровольно поделили между собой Анжела и почтальонка Лариса, живущая в башне.

Анжела повозила световым столбом в заискрившейся и вдруг принявшей вещественность воде. Рыбы спали стоя, все шесть, крупные, темнокрасные «золотые» рыбки, они не знали, что сейчас будет, Анжела знала: насладившись ожиданием, она хлопнула ладонью по воде – рыбы взбесились, заметавшись над своими тенями… Анжела увидела, что одна из них все еще спит, Анжела перегнулась через край и осторожно почесала рыбе брюхо, рыба демонстративно всплыла: она была мертва.

Уберу завтра, подумала Анжела, и внезапно ей стало так больно, так горько – невыносимо – не от самой гибели рыбы, а от того, что она подумала о ней так: уберу завтра…

Они наконец отправились. Жилец держал ее под руку, старательно светил фонарем, оба молчали. Анжеле с каждой минутой становилось все хуже.

– Куда мы идем? – спросили ее.

– В парк Эрлангера, – буркнула она.

Они прошли мимо спящей машины под чехлом, мимо взвывшей вдруг собаки (Анжела знала ее, внимательно изучила ее цепную стационарность, но иногда по ночам ей казалось, что собака воет все ближе) они спустились и поднялись, минуя бездарную детскую площадку с уродливой ракетой, страшной в темноте, и, лишь забравшись на скалу, нетерпеливым движением погасив в руке спутника фонарь, Анжела подняла голову к небу.

Звезды были на месте. Она осмотрела их и успокоилась.

– Показывайте.

Глаза жильца заблестели – наступил его час, здесь, на скале Шаляпина, в зарослях небесных и городских огней, он был единственным владельцем и директором Планетария.

– С чего же начать?

– С Медведицы, разумеется, я только ее и знаю.

– Да, обычно начинают именно с нее. Соедините мысленно две крайние звезды ковша, отложите это расстояние – и т. д.

По мере путешествия, во время которого жилец однажды был вынужден заглянуть в путеводитель (включив фонарь, сузив рамки Вселенной, неприятно осветив свой острый профиль) Анжела все больше мрачнела и хмурилась, наконец, опустила голову, пробормотав:

– Хватит.

– Но почему?

Она легко сбежала со скалы и, стоя у ее подножия, простерла руки к удивленному силуэту.

– Да потому что это никакой не Лебедь, а Крест, слышите? А это не два разных созвездия, а одно, и называется оно… Впрочем, не важно. Пошли.

– Ты чудо! Ты удивительная девочка! – крикнул жилец со скалы и заволновался к ней навстречу, как бы в порыве, бросил руку ей на плечо, но поцеловать промахнулся, потому что Анжела удачно отклонилась, как боксер от удара.

– Потрудитесь называть меня на вы, – бесцветно сказала она, отвергла руку и хмуро пошла по гравийной дорожке.

– Смотрите! – вдруг крикнул жилец. – Звезда упала.

– Куда, в болото?

– Ах, какая вы несправедливая!

– Давайте помолчим, а? – Анжела обернулась и посмотрела на жильца так, что он тихонько икнул.

(В это время Лешка, который несколько минут назад пришел в гости и недоуменно ждал Анжелу у двери сарая, глядя сверху, как кто-то возится с фонарем подле бассейна, уже шел домой, тихо ругаясь вслух… Анжела прошла тем местом, где он только что стоял, вдруг увидев в темном воздухе узкий стеклистый туннель – след ушедшего человека.)

На подходе к дому она все-таки смягчилась: протянула руку для поцелуя, и жилец страстно приник к ней, щелкнув каблуками. Анжела посветила фонарем на его снежное темя.

– Не сердитесь, примиренчески сказала она, – просто у меня сегодня плохое настроение.

– А! Понимаю… Конечно-конечно. Но поцеловать-то вас хоть можно?

– Что? Зачем целовать?

– Да-да, понимаю… – он вдруг развеселился. – А завтра будет хорошее?

– Что – хорошее?

– Настроение.

– Надеюсь.

– Понимаю, понимаю… – как-то даже пропел или промурлыкал жилец и сгинул.

Анжела вошла к себе (ничего не изменилось – ведро с водой, полное и потому казавшееся пустым, акация в горшке, уже намертво сжавшаяся, лампа…) и тихо сказала, может быть, даже подумала сквозь зубы:

– Дурак.

Лежа навзничь, она играла в спящую статую, для нее не существовало ничего здешнего, только бездна, которая простиралась сразу над крышей, она думала о ней, о ее черноте и беззвучии, о чем-то просила ее. Анжеле вспомнились поднятые к небу глаза и орел в зените, ультрамарин и аквамарин…