«Экспедиция „Мод“.

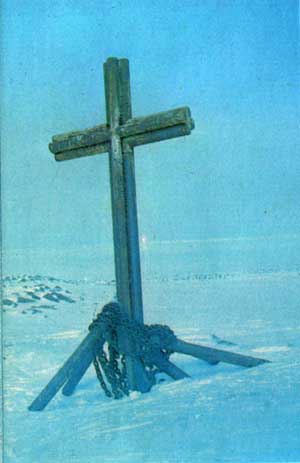

Два человека из экспедиции «Мод» под командой капитана Руала Амундсена построили эту хижину и жили в ней с 21-го августа 1919 года по 15-е октября включительно.

М/с «Мод» ушло отсюда на восток, пробив себе путь сквозь 2,5-метровые тяжелые невзломанные льды с помощью взрывов и…[5]

У нас есть собаки, одни нарты и походное снаряжение для того, чтобы доставить научные данные и почту экспедиции в Норвегию, и мы намереваемся сегодня уйти к порту Диксон в устье Енисея.

К 15-му сентября эта бухта была свободна ото льда, и с тех пор в нашем поле зрения была лишь чистая вода.

Морозы были очень слабыми, и на земле вплоть до недавнего времени лежал лишь небольшой снежный покров.

Так как каменистый, лишенный снега грунт и открытая вода препятствуют нашему пути прямо на запад, мы собираемся пройти отсюда десять миль точно к югу, чтобы достичь Стур-фьорда.

С этого времени – двигаться по льду на юго-запад, пока не достигнем конца фьорда, а затем пересекать землю по направлению к мысу Гран, название которому было дано нашей экспедицией.

У нас все в порядке, мы уходим отсюда с запасом пищи для себя и собак на 15 дней.

Всем путешественникам, которые посетят эту хижину, мы всячески желаем найти здесь всевозможный комфорт.

15 октября 1919 годаПитер Л. ТессемПауль Кнутсен».

Судя по количеству взятого продовольствия, Тессем и Кнутсен предполагали зайти на мыс Могильный, чтобы пополнить там свои запасы из склада экспедиции Б. А. Вилькицкого. Впрочем, они могли это сделать и в других местах (читатель помнит, что на участке побережья до мыса Вильда существовало несколько продовольственных депо).

Неизвестно, воспользовались ли норвежцы этой возможностью. Так или иначе через 25 дней – 10 ноября 1919 года – Тессем и Кнутсен благополучно достигли мыса Вильда.

Они отдыхали здесь пять дней и 15 ноября ушли на Диксон, имея «запас провизии на 20 дней». Записка, оставленная Тессемом и Кнутсеном на мысе Вильда, не дает никаких оснований для беспокойства: «У нас все в порядке…»

Но нельзя не заметить, что продовольствия было взято недостаточно. Судите сами: от гавани «Мод» до мыса Вильда норвежцы прошли около 500 километров, затратив на это 25 дней. До Диксона оставалось пройти столько же – еще 500 трудных километров. Путешественники наверняка должны были испытывать нарастающую усталость, темп их продвижения не мог не замедлиться. Запас же взятых продуктов – всего на 20 дней – диктовал увеличение скорости.

Мы не знаем, к сожалению, количества собак, которые были у Тессема и Кнутсена. Но их не могло быть больше десятка – на «Мод» было мало собак. Поэтому из гавани «Мод» норвежцы вышли с одними нартами и поэтому с мыса Вильда они взяли запас продовольствия только на 20 дней.

Продуктов было в обрез. Несколько дней злобной пурги, и положение их могло стать смертельно опасным…

Пунктир следов Питера Тессема и Пауля Кнутсена вновь появляется только близ устья реки Зеледеева. У нас нет теперь оснований думать, что на участке пути от мыса Вильда до реки Зеледеева кто-то из норвежцев погиб. Видимо, и здесь, в 90 километрах от Диксона, оба они были живы. В этом убеждает нас большое количество вещей, найденных Н. Н. Урванцевым, причем среди них предметы далеко не первой необходимости. Три тюка с научными материалами экспедиции – сколько они могли весить? Но их необходимо было доставить на Диксон. А вот папка с чистой бумагой, готовальня, три (!) кастрюли, два бака и т. д. кажутся совершенно ненужным грузом. Неужели один выбивающийся из сил человек тащил бы все это?

На наш взгляд, именно вблизи реки Зеледеева произошли какие-то события, резко изменившие положение путешественников. Возможно, здесь погибли последние собаки, и дальнейший путь предстояло проделать пешком. Это кажется вероятным. В этом случае моряки должны были оставить все, что не было жизненно необходимым.

Две пары лыж и спальный мешок, брошенные через 20 километров, в устье реки Убойная, не многое прибавляют к разгадке разыгравшейся трагедии. Свидетельствуют ли две пары лыж о том, что и здесь Тессем и Кнутсен были вместе? Трудно сказать. Может быть, они брели вдвоем к такой близкой и такой далекой радиостанции Диксона? А может быть, один из них заболел, а второй вез его на импровизированных нартах из лыж? Или один умер еще вблизи устья реки Зеледеева, а второй, не желая оставить на растерзание зверям труп товарища, тащил погибшего?

Мы намеренно пишем «одни из них». Еще в 1967 году сотрудник Норвежского полярного института Сэрен Рихтер высказал в Норвежской биографической энциклопедии сомнения в том, что вблизи Диксона был обнаружен, как принято считать, труп Тессема.

«Поскольку кольцо (с надписью «Твоя Паулина». – Авторы) принадлежало Тессему, – писал Сэрен Рихтер, – русские заключили, что именно он погиб возле пролива Беги, и по распоряжению Советского правительства на этом месте был воздвигнут памятник Тессему. Но кольцо висело, как упомянуто, на поясе; кажется маловероятным, что Тессем снял с себя обручальное кольцо и хранил его таким образом. Более вероятным представлялось бы такое происшествие: Тессем умер около мыса Приметный, а его товарищ снял с него кольцо и повесил его на пояс, чтобы вернуть домой. В таком случае Кнутсен – тот, кто один, с трудом добравшись до пролива Веги, нашел смерть перед самой целью».

Мыс Приметный в новых изданиях энциклопедии упоминаться не будет, поскольку к трагедии норвежских моряков никакого отношения, как выяснилось, не имеет. А вот соображения Рихтера о кольце представляются нам заслуживающими внимания. И кольцо, и часы мог взять тот, кто оставался в живых. В самом деле, так естественно снять кольцо с погибшего товарища, чтобы передать родным как память. И наоборот, совершенно неестественно снимать с пальца и вешать на пояс свое собственное кольцо.

Есть и другие соображения в пользу того, что именно Кнутсен, а не Тессем дошел до Диксона. Обратите внимание: среди вещей, обнаруженных в устье реки Зеледеева, были личные вещи Тессема, но не было ни одного предмета, принадлежавшего Кнутсену. Здесь найдено портмоне с деньгами и билетом на имя Тессема, визитные карточки Амундсена с просьбой, «оказать содействие г-ну Тессему», календари за 1903 и 1904 годы, владельцем которых, конечно, был Тессем. Ведь Кнутсену в то время исполнилось всего 15–16 лет. Почему вообще эти книжки-календари оказались на Таймыре? Ответ, видимо, несложен: в 1903–1904 годах Тессем участвовал в полярной экспедиции Циглера – Фиала, записные книжки – дневники его зимовки – остались для него дорогой реликвией.

Так вот: Тессем, Тессем, Тессем. И ни одной вещи Кнутсена. Совсем недавно в личном архиве Г. Д. Красинского была найдена телеграмма, которую Амундсен передал своим посланцам для отсылки в Норвегию. Из ее текста становится ясно, что старшим в «двойке» был Тессем. Сама телеграмма написана по-английски (Летопись Севера, вып. VIII. М., 1977), но в конце есть небольшая приписка на русском языке, сделанная рукой Дмитрия Олонкина – участника экспедиции Амундсена:

«Г-ну заведующему радиостанцией Диксон. Это та телеграмма, о которой я упоминал в моем письме к Вам и которую прошу отправить по назначению при первой возможности. Если в телеграмме что-нибудь непонятно, то прошу за разъяснением обратиться к г-ну Тессему. С почтением, Руал Амундсен».

Георгий Давыдович Красинский (1890–1955) в 1921–1922 годах был особоуполномоченным по Северному морскому пути при Совете Труда и Обороны. Именно ему в 1922 году Н. Н. Урванцев передал все находки, сделанные в устье реки Зеледеева, в том числе и эту депешу.

Кажется, что опытный, ответственный Тессем ни за что не оставил бы в складе срочное послание своего начальника, которое он должен был отправить из Диксона в первую очередь. Двойной лист бумаги не тяжесть, телеграмму, конечно, взял бы и Кнутсен, но он мог не знать про нее. И напрашивается вывод: склад сооружал один Кнутсен. Тессем к этому времени умер или был болен…

Так кто же все-таки похоронен у Диксона – Питер Тессем или Пауль Кнутсен?

Подробный разговор на эту тему был у нас с Николаем Николаевичем Урванцевым.

– Кольцо на морозе сильно холодит, – говорил Урванцев. – Можно отморозить не только пальцы, но и всю кисть. Я знаю, что жители Дудинки, отправляясь зимой в дальнюю дорогу, снимали кольца. Так мог поступить и Тессем. А часы? Думаете, у Тессема не было своих часов? Вряд ли. Кабы он взял часы погибшего Кнутсена, то я нашел бы двое часов, а не одни. Мне кажется, что возле Диксона погиб Тессем.

Николай Николаевич подарил нам маленькую фотографию, на которой видны останки человека, найденные в 1922 году на берегу материка, напротив острова Диксон. По отпечатку ясно, что в момент съемки кости ног были ближе к фотоаппарату, чем череп. Съемочный ракурс изменил пропорции скелета, череп на периферии снимка различим плохо.

Получив фотографию, мы сразу же стали размышлять, нельзя ли сравнить ее с портретами Тессема и Кнутсена, которые приводятся в книгах Амундсена. Сравнить и строго научно ответить на вопрос, кто похоронен на берегу Диксонской гавани.

К сожалению, фотография, которая попала к нам в руки, для этой цели не годилась.

Однажды, после выступления участников полярной экспедиции «Комсомольской правды» в «Клубе кинопутешествий» Центрального телевидения, в редакцию кинопрограмм пришло очень заинтересованное письмо из поселка Дефановка Туапсинского района Краснодарского края от пенсионера Михаила Алексеевича Начинкина.

В 1933–1936 годах Михаил Алексеевич работал старшим топографом в Сибирском гидрографическом управлении и принимал участие в гидрографических работах на Енисее, в районе Диксона и в шхерах Минина. Мы задали топографу несколько вопросов. Второе письмо пришло скоро.

Сообщая интересные данные, которые, возможно, помогут нам в поисках следов экспедиции В. А. Русанова, М. А. Начинкин, в частности, написал: «При СГУ нами в 1933 году был организован кружок фотолюбителей, организована под лестницей фотолаборатория, среди архивов было много стеклянных негативов, которые использовались нами для печати. В 1934 году я много печатал, но, к сожалению, у меня осталась только сотня фотографий, отображающих работу в СГУ. От «Тессема» осталась только одна – вот эта: ящик с останками, которую и посылаю Вам».

На пожелтевшей фотографии, присланной Начинкиным, – ящик, точнее, небольшой гроб без верхней крышки. Скелет чем-то укрыт, череп же не (закрыт, хорошо видна крупная лобная кость глазницы… Выходит, это очень ценная фотография, потому что теперь-то сравнительный анализ возможен.

По просьбе нашей экспедиции и газеты «Комсомольская правда» в научных учреждениях было произведено исследование фотографий. Вот ответ заведующей лабораторией пластической реконструкции Института этнографии АН СССР, кандидата биологических наук Г. В. Лебединской и начальника отдела биологических и специальных исследований ВНИИ МВД СССР, доктора медицинских наук М. В. Кисина. Приводим его полностью:

«По вашей просьбе мы проанализировали переданные нам фотографии скелета и черепа погибшего, который был захоронен в пос. Диксон, а также фотоснимки исчезнувших моряков Тессема и Кнутсена.

Представленные фотографии скелета и черепа не дают достаточной информации о признаках лица погибшего, однако позволяют ориентировочно судить об общей характеристике лба, скул и некоторых пропорций лицевого отдела.

Фотографии Тессема и Кнутсена представляют собой репродукции с типографского издания. Они мало информативны и дают лишь представление об общих чертах внешности.

Сопоставление признаков лица погибшего, которые могут быть определены по имеющимся фотоснимкам черепа, с признаками, отображенными на фотографиях Тессема и Кнутсена, позволяет высказать следующее предположение: погибший вряд ли мог быть Кнутсеном; не исключено, что им является Тессем. Судя по черепу, у погибшего, как и у Тессема, высокий покатый лоб со слабо выраженными лобными буграми и надбровьем, тогда как у Кнутсена лоб более низкий и скорее прямой.

Более определенное решение вопроса о личности погибшего может быть достигнуто лишь непосредственным исследованием черепа и подлинников прижизненных фотоснимков Кнутсена и Тессема. Особенно существенные данные для идентификации личности погибшего могут быть почерпнуты из материалов, характеризующих стоматологический статус».

Ответ этот надо понимать так: вероятно, в поселке Диксон захоронен Питер Тессем. Если так, то наши рассуждения неверны. Но пока уверенности в этом нет. А для более точного заключения нужны хорошие прижизненные фотографии погибших, нужна эксгумация останков. Может быть, установить окончательную истину поможет и следующая строчка из дневника Н. Н. Урванцева 1922 года: «У трупа на нижней челюсти левый крайний коренной пломбирован цементом». В любом случае дальнейшие поиски должны опираться на норвежские материалы.

Где же погиб второй моряк? Дважды – в 1974 и 1975 годах – отряды экспедиции «Комсомольской правды» прошли участок от реки Зеледеева до острова Диксон. Находок не было. Летом 1976 года тут работала научно-спортивная экспедиция рязанских туристов, снаряженная при поддержке Рязанского обкома ВЛКСМ. Было теплое лето, берега открылись от снега и льда. Ребята внимательно осматривали берег. Осенью сообщение начальника экспедиции Валерия Зубарева о путешествии на Таймыр заслушала Полярная комиссия Московского филиала Географического общества Союза ССР. Работа рязанцев была одобрена, они сделали ряд интересных наблюдений, находок. Но к сожалению, никаких следов норвежских моряков не нашли.

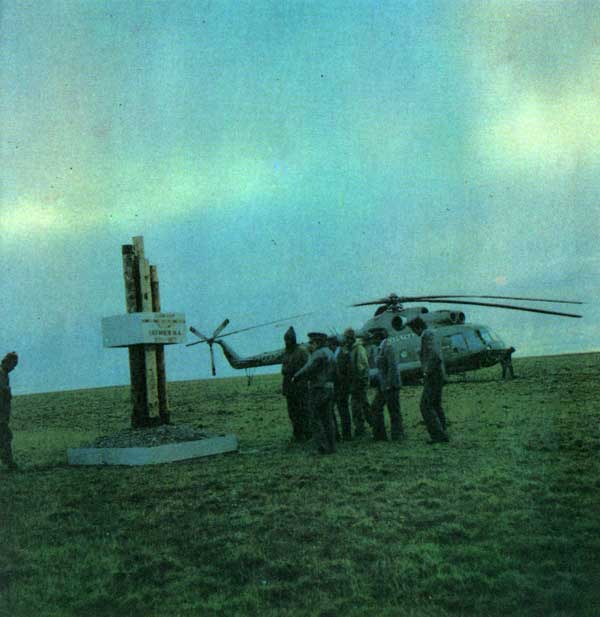

Девяносто километров от реки Зеледеева до Диксона… Расстояние большое, к тому же прошло более полувека. Но главное, что затрудняет поиски, – это не величина участка побережья, где надо искать, и не давность событий. Главная трудность в том, что очень много людей побывало тут за минувшее время. Всюду следы современной человеческой деятельности. Всевозможные экспедиции: гидрографы, биологи, охотники и рыбаки отправляются ежегодно из Диксона на восток. Это не означает, впрочем, что невозможны самые сенсационные находки. Нашли же мы знак Н. А. Бегичева, поставленный в 1921 году. Скорее это означает, что находки даются с большим трудом.

Но вот какой «резерв» есть в поисках – коллективное знание людей. Возможно, кто-то когда-то находил тут, на берегах Таймыра, что-то важное, существенное. Особого значения находкам, если только специально не ищешь, обычно не придаешь. Примеров тому десятки. Теперь, когда проблема поисков следов Тессема и Кнутсена во всей сложности поднята, когда собраны воедино разные мелкие детали, относящиеся к ней, не поможет ли нам кто-нибудь из старых полярников своими воспоминаниями?

Вот две совсем конкретные проблемы.

Первая такая. В устье реки Зеледеева Н. П. Урванцев оставил часть вещей, принадлежащих морякам из экспедиции Амундсена. На этом месте мы были дважды и ничего не нашли. Судя по всему, берег тут активно разрушается и отступает. Не исключено, что море поглотило остатки склада. Но возможно, вещи норвежцев нашли охотники? Совсем рядом ведь стоит большое зимовье…

И вторая проблема. Впрочем, вначале мы должны привести рассказ полярника Григория Григорьевича Колобаева.

По его словам, начальник метеостанции на острове Диксон II. В. Ломакин в конце 20-х годов обнаружил на материке, неподалеку от Диксона, останки человека и большое количество иностранных вещей. Читатель, который внимательно следит за нашим повествованием, понимает, сколь важно сообщение Г. Г. Колобаева, сколь желательно убедиться в истинности его сведений и, если они верны, детализировать их. Вдруг это и есть последняя страница повести о Тессеме и Кнутсене?

Николай Васильевич Ломакин умер, умерла и его жена Ираида Ивановна Ломакина, также полярница, работавшая в то время на Диксоне. Нам не удалось найти никого из зимовщиков тех далеких лет. И только один удивительный факт косвенно подтверждает воспоминания Колобаева.

Читатель помнит, что Руал Амундсен не поверил заключениям Н. А. Бегичева и Л. Якобсена. В подтверждение этого мы приводили цитату из первого издания его книги «Моя жизнь»: «…один из наших товарищей был найден мертвым у острова Диксона. А о втором до сих пор никто ничего не слышал».

Переводчик книги на русский язык М. А. Дьяконов сделал к последней фразе Амундсена примечание: «Труп другого был найден в 1928 году в тундре»!

Что это – ошибка? Надо сказать, что М. А. Дьяконов был широко эрудированным и знающим человеком. Он работал торгпредом СССР в Норвегии около 10 лет, перевел на русский язык многие книги Амундсена и был тесно связан с Р. Л. Самойловичем – директором Института по изучению Севера. Создается впечатление, что примечание переводчика не ошибка.

Может быть, действительно еще в 1928 году останки второго спутника Руала Амундсена были найдены? Может быть, Самойлович сообщил об этом Дьяконову? Может быть, эти сведения затерялись где-то в наших архивах?

Хочется надеяться, что дальнейшие поиски – ив таймырской тундре, и в тихих залах отечественных архивов, и в Норвегии – окончательно прояснят историю героического путешествия Питера Тессема и Пауля Кнутсена. Героического путешествия и трагической смерти.

КЛАД ЭДУАРДА ТОЛЛЯ

Я должен внести свою лепту, вписать

несколько букв и знаков, чтобы разгадать

огромную, трудно доступную и с трудом

читаемую книгу о законах природы.

Эдуард Толль

1. «РАЗ НАСТУПИТЬ НОГОЙ И УМЕРЕТЬ!»

«Горизонт совершенно ясный. Вскоре после того, как мы снялись с устья реки Могур-Урях, в направлении на северо-восток 14–18° ясно увидели контуры четырех столовых гор, которые на востоке соединились с низменной землей. Таким образом, сообщение Санникова подтвердилось полностью. Мы вправе, следовательно, нанести в соответствующем месте на карту пунктирную линию и надписать на ней: Земля Санникова».

Земля-призрак, земля, о существовании которой до сих пор спорят ученые. Впервые ее увидел с северного берега острова Котельный в самом начале XIX века якутский промышленник Яков Санников. Видел эту землю и Матвей Матвеевич Геденштром, посланный в 1809–1810 годах для составления карты Новосибирских островов. В 1811 году на карте появились первые контуры неведомых земель.

Мы говорим всегда в единственном числе: «Земля Санникова». Но Санников видел по крайней мере три земли. Две из них нанесены на карты Геденштрома.

Первая – в самом углу карты, к северо-западу от острова Котельный. «Земля, виденная Санниковым», – подписывает педантичный Геденштром.

Вторая – вытянулась по параллели вдоль северного берега острова Фаддеевский. Показан не только пунктир береговой линии, но и несколько отдельно стоящих гор.

А вот «третью Землю Санникова» Матвей Матвеевич не нанес на карту. Она была усмотрена Санниковым к северо-востоку от острова Новая Сибирь. Видел ее и сам Геденштром, причем предпринял даже попытку достичь ее.

«Дорога была из труднейших, – вспоминал он позднее, – но все труды были забыты, когда прежде виденная синева представилась через зрительную трубу белым яром, изрытым, как казалось, множеством ручьев… К крайнему прискорбию всех, на другой день узнали мы, что обманулись. Мнимая земля превратилась в гряду высочайших ледяных громад 15 и более саженей высоты, отстоящих одна от другой в 2 и 3 верстах. Они в отдаленности, как обыкновенно, казались нам сплошным берегом. Удивительная сила потребна, чтобы поднять на такую высоту столь огромные льдины, из каких сии громады были составлены, и зрелище сие было одно из величественнейших в природе, но вместе с тем оно для меня было печальнейшим…»В 1820 году русское правительство отправило на поиски «земель, виденных Санниковым» экспедицию под начальством флотского офицера лейтенанта Петра Федоровича Анжу.

«Весьма желательно разрешить сей предмет с точностью, – писал сибирский губернатор М. М. Сперанский, – в том токмо и могут состоять новые открытия в обозреваемой вами части Ледовитого моря, а потому и надлежит не оставлять сего предприятия без крайних и неодолимых препятствий».

Анжу приложил много сил для выполнения поставленной задачи.

На собачьей упряжке он прошел около 70 верст к северо-западу от острова Котельный – в направлении «первой Земли Санникова». Горизонт закрывало облако тумана, которое держалось, по-видимому, над полыньей. Однако 7 апреля 1821 года в дневнике сказано: «Горизонт совершенно очистился, но предполагаемой земли не было видно».

Затем Анжу попытался пройти к «третьей Земле Санникова». Путешественники преодолели 25 верст, но «близость талого моря, усталость собак, малое количество оставшегося… корма… и препятствие от впереди стоящих густых торосов» – все это заставило их повернуть назад.

На следующий год Петр Федорович Анжу предпринял попытку достичь «второй Земли Санникова». Здесь его остановила большая полынья.

Он все-таки открыл небольшой островок, названный островом Фигурина – в честь лекаря экспедиции Алексея Евдокимовича Фигурина. Но это было не то, что искала экспедиция.

Впрочем, Анжу не отрицал полностью существования «земель Санникова». «Может быть, – рассуждал он, – что песок, отделяющий Котельный остров от Фаддеевского, простерся далеко к северу и потом, заворотясь к западу, оставил отмель… может быть, что тут и находится земля, которая по низкости своей нам не была видна». Более того, по крайней мере дважды Петр Федорович был уверен, что видит землю. Например, с мыса Бережных – северозападной оконечности острова Фаддеевский – он и его спутники ясно различали «синеву, совершенно подобную виденной отдаленной земле; туда же был виден и олений след». Однако на карты, которые были составлены, Анжу не нанес ни одной «Земли Санникова». Карта должна быть точной и абсолютно достоверной!

Постепенно в географической литературе утвердилось убеждение, что земли, которые якобы видел Санников, не более чем вымысел. Но…

В 1881 году американская экспедиция на судне «Жаннетта» под начальством Джорджа Де-Лонга действительно открыла три острова к северо-востоку и северу от острова Новая Сибирь. Они были названы островами Беннетта, Генриетты и Жаннетты. Два последних, правда, располагались слишком далеко от Новой Сибири, и вряд ли их могли усмотреть Санников и Геденштром. Но вот остров Беннетта вполне можно было отождествить с «третьей Землей Санникова». Во всяком случае в среде русских географов значительно окрепла вера в открытия якутского промышленника.

«Теперь, – писал ученый секретарь императорского Русского географического общества А. В. Григорьев, – когда сомнения в правдивости Санникова устранены, благодаря открытиям экспедиции «Жаннетты», следовало бы вновь нанести тот пунктир на соответствующее место и написать над ним «Земля Санникова».

Новые земли в море были не единственной загадкой Новосибирских островов. Природа хранила тут множество других тайн. Казаки и промышленники, впервые достигшие архипелага, были потрясены: острова казались огромным кладбищем мамонтов. На участке берега всего в 1 версту часто насчитывалось до десятка пар мамонтовых бивней, торчащих из земли…